연구소소개

-

10

전원이 꺼져도 정보가 보존되는 강유전체 터널소자 원리 규명, 비휘발성 메모리 개발 박차

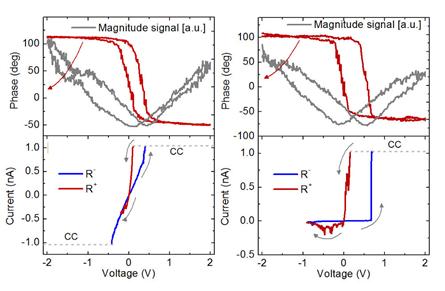

전원이 꺼져도 정보가 보존되는 강유전체 터널소자 원리 규명, 비휘발성 메모리 개발 박차 - 강유전체의 자발분극 방향에 따라 양자역학적 전자의 흐름을 달리하는 터널접합소자의 거대 전극의존성 발견 - 거대전극효과는 강유전체와 전극 사이에 존재하는 양자역학적 에너지 장벽의 차이에 기인함을 규명 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권)은 전자재료연구센터 정두석 박사 연구팀이 독일 킬 대학, 율리히 연구소, 러시아 아이오페 연구소와의 공동연구를 통해 강유전체 터널접합소자의 거대전극효과를 발견, 그 원리를 규명했다고 밝혔다. 전기가 통하지 않는 절연체인 유전체는 상온에서 전압을 흘려주었을 때 내부에 +, - 이온이 쌍을 이루는 전기쌍극자(electric dipole)가 형성되고, 이로 인해 유전체의 +,- 극이 분리되어 메모리로 활용이 가능하다. 유전체는 현재 컴퓨터 하드 드라이브에 저장된 정보를 중앙처리장치(CPU)로 불러오는 DRAM 반도체에 많이 쓰이고 있다. 그러나 유전체는 전압이 사라지면 이러한 성질이 사라지는데 이 때문에 컴퓨터 부팅에는 일정 시간이 소모된다. 유전체 중 전압이 사라져도 +,- 한 쌍의 이온이 사라지지 않는 유전체가 ‘강유전체’이다. 이런 이유로 강유전체는 전기를 꺼도 저장된 정보가 사라지지 않는 ‘자발분극’ 현상이 일어나 비휘발성 메모리 연구에 활발히 쓰이고 있다. 실제로 세계 각국의 반도체 기업은 강유전체 축전기(ferroelectric capacitor)를 이용한 FeRAM 개발을 현재까지 이어오고 있다. ※ 자발분극 : 외부 인가 전기장에 의해 절연체 내 생성된 전기쌍극자가 외부 전기장 제거 후 잔존하는 현상을 의미함. 하지만 FeRAM이 소형화되면 정전용량이 확보를 하기가 어렵다는 단점이 있다. 따라서 현재는 축전기 형태의 강유전체 소자가 아닌 소형화에 유리한 저항을 기반으로 한 강유전체 소자를 이용 메모리소자 구현을 위한 연구가 활발히 진행 중이다. 연구팀은 3 나노미터 두께의 티탄산바륨 (barium titanate) 단결정 강유전체 박막을 이용하여 터널접합소자를 제작하였다(그림 1). 연구팀은 터널 접합소자 상부에 구리, 금 등의 재료를 전극으로 붙였다. 상부 전극의 재료의 종류에 달리하여 실험을 한 결과 터널접합소자를 통해 흐르는 양자역학적 전자의 흐름이 강유전체의 자발분극 방향에 영향을 받으며 상부 전극물질의 종류에 크게 의존함을 발견하였다. * 양자역학적 전자의 흐름 : 전자는 파동과 입자의 특성을 보이며 파동특성에 의해 두 전극사이에 위치한 강유전체 장벽을 통과할 수 있다. 이 현상을 양자역학적 터널링 효과라 부름. 상부전극이 구리인 터널접합소자의 자발분극 방향에 따른 저항비는 금에 비해 50~60배 이상에 달하는 거대전극효과 (giant electrode effect)를 보였다. 메모리소자의 높은 저항비는 저장된 정보의 읽기과정 시 발생 가능한 오류를 줄일 수 있어 터널접합소자 기반 메모리 개발에 박차를 가할 수 있을 것으로 예상된다. KIST 전자재료연구센터 정두석 박사는 “강유전체 터널접합소자는 향후 디지털 컴퓨터의 비휘발성 메모리, 신경망 모방 컴퓨터의 인공시냅스 소자 등에 활용될 수 있으며”, “학문적, 산업적으로 거대전극효과는 터널접합소자의 특성설계에 중요한 척도로 이용될 가능성이 있다”고 연구 의의를 밝혔다. 본 연구는 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 전자재료연구센터 정두석 박사 연구팀에서 진행된 연구로, 강유전체 터널접합소자의 거대전극효과를 최초로 발견하였을 뿐 아니라 현상학적인 원리를 규명하였다. 이번 연구 성과는 Nature Communications에 “Giant electrode effect on tunnelling electroresistance in ferroelectric tunnel junctions” (DOI: 10.1038/ncomms6414)라는 제목으로 11월 17일(월)에 온라인 게재되었다. 이번 연구는 KIST의 K-GRL 기관고유연구사업 지원으로 수행되었다. ○ 연구진: ■ Dr. 정두석, 선임연구원, 전자재료연구센터, KIST ■ Dr. 김성근, 선임연구원, 전자재료연구센터, KIST ■ Dr. Rohit Soni, 박사후 연구원, Christian-Albrechts-Universit?t zu Kiel ■ Dr. Hermann Kohlstedt, 교수, Christian-Albrechts-Universit?t zu Kiel ■ Dr. Nikolay A. Pertsev, 연구원, A. F. Ioffe Physical-Technical Institute of the Russian Academy of Sciences ○ 사진 정두석, 선임연구원, 전자재료연구센터, KIST ○ 관련자료 그림 1 강유전체 터널접합소자의 고해상 투과전자현미경 사진, Cu(구리-상부전극), BTO(강유전체), LSMO(하부전극) 그림 2 좌측: 금 상부전극을 이용한 강유전체 터널접합소자의(위) 강유전 특성과 (아래) 저항 특성. 우측: 구리 상부전극을 이용한 터널접합소자의(위) 강유전 특성과 (아래) 저항 특성. 아래쪽은 두 그래프는 전류의 비를 나타내는데, 오른쪽이 비율이 커, 저항비가 크다고 볼 수 있다.

- 9

- 작성자전자재료연구센터 정두석 박사 연구팀

- 작성일2014.12.04

- 조회수28163

-

8

KIST, 탠덤 태양전지 효율 극대화 플랫폼 기술 개발

KIST, 탠덤 태양전지 효율 극대화 플랫폼 기술 개발 - 유기물 반도체의 값싼 장점, 무기물 반도체의 효율이 높은 장점 극대화 - 2.4V의 높은 전압을 이용하면 직접 물분해를 통해 수소 생산 가능 환경친화적이며 미래지향적인 에너지 생산방법으로 태양전지를 최우선적으로 생각할 수 있다. 세계적으로 태양전지 보급이 확대되고 있는데 효율이 개선된다면 태양에너지 활용 분야는 더 넓어질 수 있다. 하지만 실리콘 태양전지와 같은 단일 접합 태양전지는 이론적 한계효율(쇼클리-콰이저 한계?, Shockley-Queisser limit)을 넘어설 수 없는 것으로 여겨져 왔다. 이 한계를 돌파할 수 있는 기술이 바로 탠덤 (다중 접합) 태양전지다. *쇼클리-콰이저 한계 : 낮은 에너지의 광자는 태양전지로 쓰이는 반도체에 흡수되지 못한 채 투과되고, 높은 에너지의 광자는 흡수된 후 열에너지로 낭비되기 때문에 발생하는 이론적 한계효율 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전하이브리드연구센터 김홍곤 박사팀은 태양전지의 이론효율 한계를 뛰어넘을 수 있는 유-무기 하이브리드 탠덤 태양전지의 플랫폼 기술을 개발했다. 탠덤 태양전지는 광 흡수 영역이 서로 보완적인 두 개 이상의 광흡수 반도체를 수직으로 쌓아 태양에너지 중 투과되는 손실과 열에너지로 낭비되는 손실을 최소한으로 줄이는 기술이다. 기존의 무기탠덤 태양전지는 갈륨, 비소와 같은 값비싼 재료와 고가의 공정장비를 사용하여 제조되기 때문에 우주선과 같이 제한된 곳에 활용될 뿐 널리 상용화되지는 못했다. 연구팀이 개발한 기술은 유-무기 하이브리드 탠덤 구조를 고안하여 저비용, 고효율 태양전지를 가능하게 하는 플랫폼 기술이다. 유기물 반도체의 저렴한 장점과 무기물 반도체의 효율이 높은 장점을 하나의 소자 내에서 최대화하는 것이 핵심 아이디어였다. 연구팀은 이웃하는 단일 접합 태양전지들을 이어주는 계면층 개발과 소자 전체에서 전류 분포를 고르게 하는 전류매칭 기술에 주력했고, 그 결과 유-무기 하이브리드 구조의 탠덤 태양전지 분야에서는 세계 최고인 9.5%의 효율을 달성했다. 이번에 개발된 유-무기 하이브리드 탠덤 태양전지는 2.4 V에 달하는 높은 전압이 가장 큰 특징으로 이는 물분해를 통한 수소 생산에 활용되기에도 충분한 크기이다. 또, 세계 각국의 많은 연구자들이 다양한 종류의 단일 접합 태양전지 분야에서 광전변환효율 개선을 위해 노력하고 있는데, 이번에 확보된 플랫폼 기술을 적용하면 단일 접합 태양전지의 기술발전을 탠덤 태양전지의 고효율화에 바로 적용할 수 있다는 게 연구진의 설명이다. 이번 성과는 국가과학기술연구회(구 기초기술연구회) NAP(National Agenda Project, 국가 아젠다 해결형)사업 및 KIST의 기관고유사업의 결과다. KIST 광전하이브리드연구센터의 김홍곤, 이도권, 한승희 박사 연구팀의 태양전지 분야에서 축적된 원천기술과 성균관대학교 이준신 교수팀의 무기박막태양전지 기술, 그리고 서울대학교 김창순 교수팀의 계산과학이 어우러진 융합연구를 통해 이루어낸 성과라는 점에서도 의의가 크다. KIST 김홍곤 박사는 “개발된 탠덤 소자는 그 자체로 매우 높은 전압을 나타내기 때문에 모듈화(일반적으로 태양전지로부터 고전압을 얻기 위해 단일접합 태양전지 여러 개를 직렬 연결하는 것)에 따른 저항손실 없이도 물분해 등에 적용될 수 있다”면서 “다양한 단일접합 태양전지 기술이 발전함에 따라 탠덤화 플랫폼 기술의 수요도 증가할 것”이라고 말했다. 이번 연구 성과는 11월 21일 네이처 출판사에서 발행하는 사이언티픽 리포트(Scientific Reports) 온라인판에 "Triple-Junction Hybrid Tandem Solar Cells with Amorphous Silicon and Polymer-Fullerene Blends"의 제목으로 게재되었다. <참고 이미지 자료> 1. 연구내용 요약용 이미지 위: 유-무기 하이브리드 탠덤 태양전지 구조 아래: 탠덤 태양전지 고효율화를 위한 계산 결과 KIST 김홍곤 박사 KIST 이도권 박사

- 7

- 작성자광전하이브리드연구센터 김홍곤 박사팀

- 작성일2014.11.24

- 조회수25949

-

6

햇빛도 알아서 전기도 알아서, 더 진화된 스마트 윈도우

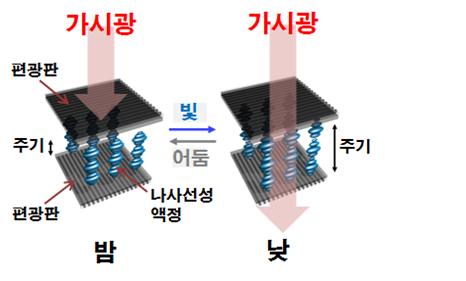

햇빛도 알아서 전기도 알아서, 더 진화된 스마트 윈도우 - 추가 전원·추가 동작 없이 태양빛 유무에 따라 자동 블라인드 기능 발현 - 창호형 태양전지와 일체형 구조로, 투과된 태양광을 전기에너지로도 전환 - 실내 미관 및 보안, 에너지 효율까지, 미래형 창호시스템 가능 블라인드를 내리거나 전원을 연결하고 버튼을 누르는 수고없이 자동으로 밤에는 빛을 차단하고 아침에는 투명해지는 진화된 스마트 윈도우가 개발되었다. 태양빛에 반응해 자동으로 투과도가 변하는 것이다. 뿐만 아니라, 개발된 윈도우는 창호형 태양전지와 연동해 자동으로 전력도 생산할 수 있다. 다양한 기능을 가진 일체형 스마트 윈도우는 건물 창문이나 자동차 유리, 썬루프 등 다양한 곳에 활용할 수 있을 전망이다. 한국과학기술연구원(원장 이병권) 광전융합시스템연구단 고두현 박사는 영국과의 국제 공동연구를 통해 자외선 유무에 따라 자동적으로 가시광선 영역의 빛을 개방·차폐할 수 있는 소재를 개발하고, 이를 창호형 태양전지와 결합한 다기능 태양전지 일체형 스마트 윈도우를 개발했다고 밝혔다. 본 연구는 ‘Optically Switchable Smart Windows with an Integrated Photovoltaics’ 라는 제목으로 재료분야 세계적 권위의 과학전문지 ‘Advanced Energy Materials' 온라인판 10월호에 게재되었다. 연구팀은 분자구조가 나선형(helix, 나사선)인 액정 소재와 아조 벤젠계(Azo Benezene) 화합물을 혼합해 새로운 형태의 액정을 만들었다. 아조 벤젠계 화합물은 빛을 만나면 분자 구조가 변하는 특성이 있어 빛의 유무에 따라 액정의 나선주기를 조절할 수 있다. 이렇게 만들어진 액정에다 위, 아래 각각 2개의 편광판을 부착한 것이 스마트 윈도우다. 빛이 없는 환경에서는 액정의 분자들은 매우 짧은 나선 주기를 가지게 되고 반대의 경우는 나선주기가 길어진다. 짧은 주기의 경우는 위쪽 편광판을 통하여 들어온 빛의 편광상태가 변화되지 않고 아래 편광판에 의하여 차단된다. 그러나 나선 주기가 길어진 경우에는 빛의 편광 상태가 변화되는데 이렇게 들어온 빛은 아래 편광판을 투과해 실내로 들어오는 것이다. 연구팀은 제작된 액정을 창호형 태양전지와 연동하여, 태양전지가 투과되는 빛을 이용하여 전력을 생산할 수 있도록 했다. 개발한 액정 나선의 주기에 따라 투과되는 빛의 파장 영역을 조절 할 수 있는 점을 활용한 것이다. 태양전지는 흔히 가시광선 영역이 사용되는데, 연구팀은 가시광선이 투과되도록 했다. 현재 판매되고 있는 스마트 윈도우 기술은 태양빛을 개방·차폐하는 기능은 있지만 장치를 작동하기 위한 추가의 전원이 필요하거나, 사용자가 장치를 동작시켜야 한다. 개발된 ‘일체형 스마트 윈도우’는 추가적인 외부 전원이나 사용자의 조작없이 자외선에 반응해 스스로 작동해 빌딩이나 차량에 쓰이는 경우 효율성이 높다는 장점이 있고 추가 전력생산도 가능하다. KIST 고두현 박사는 “이번에 개발된 일체형 스마트 윈도우를 창호에 활용하면, 날로 심각해져 가는 전기에너지 부족 문제 해소에 기여할 것으로 보인다”며, “앞으로, 스마트 윈도우 제품의 투명도 조절 및 미관을 고려한 다양한 색으로 제작해 기술 상용화를 위한 응용 연구를 할 계획이다”고 말했다. 본 연구는 미래창조과학부 미래융합파이오니아 사업과 기후변화 대응 기술개발 사업, 그리고 KIST 기관고유사업의 일환으로 추진되었다. <연구자> < 그림 1. KIST에서 개발된 다기능 고효율 스마트 윈도우의 구조도> <그림 2. 자외선에 반응하는 액정창 실물 사진, 밤(좌), 낮(우)> <그림 3. 태양전지와 결합한 스마트 윈도우 실물 사진>

- 5

- 작성자광전융합시스템연구단 선임연구원 고두현

- 작성일2014.10.22

- 조회수27438

-

4

유해 용매 사용없이 친환경 박막태양전지 대량생산 길 열어

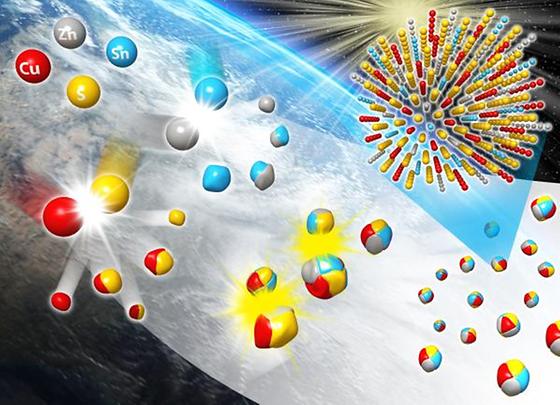

유해 용매 사용없이 친환경 박막태양전지 대량생산 길 열어 - 지구상에 많은 값싸고 친환경적인 원소로 이루어진 박막태양전지 기술 개발 - 유해 화학용매 없이 기계적 반응만으로 태양전지 원료 생산 공정 혁신 유리와 같은 값싼 재료 위에 붙일 수 있는 얇은 태양전지인 박막태양전지는 원가가 저렴하고 다양하게 활용할 수 있어 미래 태양광 기술로 주목받고 있다. 하지만 제작공정이 까다로워 상용화에 걸림돌이 되어왔다. 국내 연구진이 인체에 유해한 화학 용매 없이 원료들을 기계적으로 회전시켜 박막태양전지에 쓰이는 나노결정을 개발했다. 개발한 공정은 기존 유해 화학용매를 사용한 것보다 10시간 이상 시간을 단축할 수 있고 원료로 사용된 원소들 역시 지구상에 많이 존재하는 원소로 이루어져 원료비 절감효과까지 있는 것으로 밝혀졌다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 이도권 박사(광전하이브리드연구센터), 조소혜 박사(물질구조제어연구단) 공동 연구팀은 초저가 박막태양전지 제조에 필요한 나노결정(나노분말) 잉크를 유해 화학용매의 사용 없이 지구상에 많이 존재하는 원소만으로 손쉽게 대량으로 제조하는 기술을 개발했다고 밝혔다. 이번 연구 성과는 나노기술 분야의 국제학술지 나노스케일(Nanoscale) 온라인판에 "Solvent-Free Synthesis of Cu2ZnSnS4 Nanocrystals: A Facile, Green, Up-scalable Route for Low Cost Photovoltaic Cells"의 제목으로 9월 게재되었다. 본 연구는 무독성 원료를 사용하여 생산 공정의 혁신을 주도하는 등 연구의 우수성 및 참신함을 인정받아 10월 21일자 표지논문으로 선정되었다. <그림 1> 지금까지 주로 개발된 박막태양전지는 CIGS(구리-인듐-갈륨-셀레늄) 또는 CdTe(카드뮴-테릴륨) 화합물에 기반한 것이다. 이들은 인듐, 갈륨, 테릴륨과 같은 희소 원소 또는 카드뮴과 같은 유해 원소로 이루어진데다 값이 비싸 상용화에 어려움이 있었다. 이들을 대체하기 위해 무독성 범용 원소만으로 구성된 CZTS(구리-아연-주석-황) 박막태양전지에 대한 관심이 전 세계적으로 뜨겁다. 지구상에 풍부한 원소를 사용하므로 원료비 절감은 덤으로 따라온다. 연구진 역시 무독성 원소인 CZTS 전지를 더 친환경적, 효율적으로 만드는 방법에 몰두했다. 이러한 박막태양전지를 만드는 데는 다양한 공정 방법이 있는데 연구팀은 그중 가격경쟁력이 높은 프린팅 방법을 사용했다. 프린팅 방법은 나노분말 원료를 잉크로 만들어서 인쇄하듯 태양전지를 만드는 방법으로 다른 공정에 비해 공정처리에 드는 비용이 저렴한 것이 특징이다. 지금까지 많은 국내외 연구자들이 CZTS 나노결정을 제조하기 위해 화학용액 반응법을 사용했다. 그러나 이는 유해한 화학용매를 사용하므로 제조과정에 주의가 요구되며, 높은 온도로 처리해야 하기 때문에 비용이 높고, 반응 후에 오염물질을 남기는 단점이 있었다. 연구팀은 오염을 피하기 위해 구리, 아연, 주석, 황만을 기계화학적으로 반응시켜 CZTS 나노결정을 합성하는 데 성공하였다. 원료 분말들을 큰 구슬(볼)들과 함께 통에 넣은 후 회전시켜 기계적 에너지를 주면 분말들은 분쇄되면서 에너지를 축적하게 되는데 그런 축적과정을 거쳐 자발적인 화학반응에 이르게 된다. 연구팀은 이때 발생하는 반응열에 의해 급격한 화학반응이 연쇄적으로 일어나는 원리를 이용했다. 이 방법은 고온 공정이 필요 없고 용매의 건조, 나노입자 분리, 유기물 제거 등의 공정 단계를 생략할 수 있어 공정 시간을 10시간 이상 획기적으로 단축시킬 수 있다. 연구진은 개발한 나노결정 잉크를 박막태양전지에 활용한 결과 고효율, 초저가, 프린터블 박막태양전지가 제조 가능함을 보여주었다. KIST 연구팀은 “개발된 박막태양전지 제조 기술은 무독성, 범용 원소들로 이루어진 나노결정 원료를 유해한 화학물질을 사용하지 않고 이차적인 오염물질의 생성 없이 대량 생산가능하다는 점에서 획기적”이라며 “또한, 제조된 나노결정이 대기 중에서 1년 이상 화학적, 구조적으로 안정하다는 것이 확인되어 분말공정을 이용한 박막태양전지의 상용화에 크게 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 이번 연구는 KIST의 기관고유연구사업 및 기초기술연구회 NAP(National Agenda Project)사업의 연구비 지원으로 수행되었다. <연구진> 이도권 박사 조소혜 박사 <참고 이미지 자료> 1. Nanoscale지 : 구리, 아연, 주석, 황으로 이루어진 원료 입자가 기계화학적 반응을 통해 CZTS(구리-아연-주석-황) 화합물 나노결정으로 합성되는 과정을 나타냄. <연구내용 요약용 이미지>

- 3

- 작성자광전하이브리드연구센터 이도권 박사, 물질구조제어연구단 조소헤박사 공동 연구팀

- 작성일2014.10.14

- 조회수40366

-

2

전기가 아닌 열로 작동하는 초고속 메모리

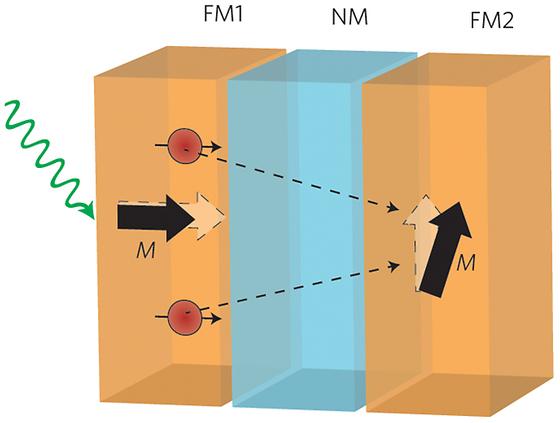

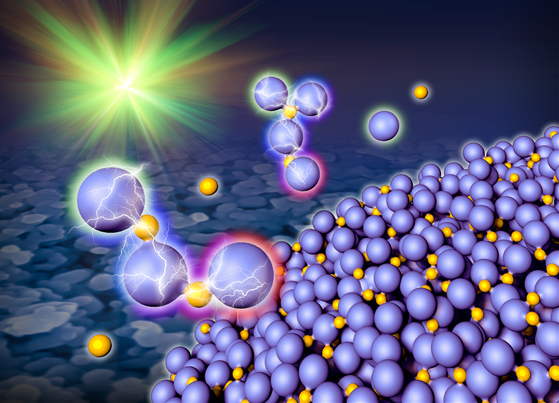

전기가 아닌 열로 작동하는 초고속 메모리 - 전자의 스핀을 이용한 초고속 메모리소자의 새로운 구동방법을 개발하여 동작 속도를 획기적으로 개선 - 열을 이용해 스핀 전류를 발생시킴으로써 나노자석에 기록된 정보를 1조분의 1초의 시간영역에서 제어함 정보 저장 능력이 월등하고 정보 저장과 처리가 동시에 가능한 스핀메모리 소자가 차세대 메모리로 각광받고 있다. 스핀 메모리가 작동하기 위해서는 스핀 전류가 필요한데, 전기가 아닌 초고속 레이저를 이용한 열로 스핀 전류를 발생시키는 기술이 개발되었다. 기존 전기를 이용한 방법보다 효율적이고, 소자의 속도 한계를 밝힐 수 있어 초고속 메모리 소자 개발에 한층 가까워졌다. 한국과학기술연구원 (KIST, 원장 이병권) 스핀융합연구센터의 최경민 연구원이 주저자로 참여하고, KIST 민병철 박사, 고려대 이경진 교수, 일리노이주립대 David G. Cahill 교수 등 국제 공동 연구진이 수행한 이번 연구는 세계적인 학술지인 Nature Communications 7월 10일자에 “열에 의한 초고속 탈자화로 발생시킨 스핀 전류”라는 제목*으로 게재되었다. 뿐만 아니라, Nature 자매 저널에 게재된 Physics 관련 논문 중 주목할 만한 성과를 소개하는 Nature Physics 8월호 ‘News and Views’에 다시 소개되어 연구의 참신성을 인정받았다. * 논문명 : Spin current generated by thermally driven ultrafast demagnetization 전자는 일종의 아주 작은 자석으로, 전자가 스스로 회전하는 운동을 스핀이라고 한다. 전자의 스핀을 이용해 수 나노미터의 크기의 나노자석에 정보를 저장하는 것이 차세대 메모리로 불리는 스핀트로닉스 메모리 기술이다. 스핀이 한 방향으로 정렬되어 흐르면 스핀전류가 발생하고, 이를 이용하여 나노 자석에 정보를 기록하면 나노소자메모리로 작동이 가능하다. 기존 연구는 이런 스핀 전류를 만들기 위해, 전기를 이용했다. 그러나 이 방법으로는 메모리소자의 최대 동작 속도를 파악할 수 없어, 메모리소자의 정보처리 능력을 연구하기가 쉽지 않았다. 연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 전기 대신 열이라는 독창적인 방법을 고안했다. 피코 초(1 피코초= 1조분의 1초)의 아주 짧은 시간 동안 작동하는 초고속 레이저를 이용해 메모리소자에 열을 가했고, 그 결과 온도 차이가 발생했다. 연구팀은 이렇게 나노 자석 내에 만들어낸 온도차이가 어떻게 스핀 전류를 발생시키는지 물리적인 원리를 규명하고, 이를 이용하여 기존 전기적 방법보다 매우 효율적인 방법으로 스핀 전류를 발생시킬 수 있었다. 열을 이용한 스핀 전류 발생법의 경우, 전자 하나당 발생가능한 스핀 전류량이 전자적 방법보다 월등히 크기 때문이다. 연구진은 여기에서 한 걸음 더 나아가 초고속 레이저의 열로 발생시킨 스핀 전류를 이용하여 메모리 속 나노 자석의 N극?S극의 방향을 회전시킬 수 있었다. 자석의 극 방향 전환은 메모리 정보 제어를 위해 필요한 것으로, 과거 전기적 방법을 활용하여 방향을 제어한 속도가 1 나노초였던데 비해 1 피코초의 속도로 극 방향 전환이 이루어져 약 1,000배정도 속도가 향상된 것이다. 이는 열을 이용한 방법이 전기적 방법보다 메모리 성능 측면에서도 우위에 있다는 점을 보여준다. 논문의 주저자인 KIST 최경민 연구원은 현재 박사학위과정 (지도교수 David G. Cahill) 수행을 위해 일리노이 주립대에 파견 중이다. KIST 스핀융합연구센터의 우수한 스핀트로닉스 소자?소재 기술과 일리노이 주립대의 초고속 레이저를 이용한 측정기술이 결합된 국제 공동연구의 우수한 사례라 할 수 있다. 이 연구는 미래창조과학부 (장관 최양희)와 한국연구재단 (이사장 정민근)이 추진하는 미래융합기술파이오니어사업 및 중견연구자지원사업, 산업통상자원부 (장관 윤상직)와 한국산업기술평가관리원 (원장 이기섭)이 추진하는 전자정보디바이스 산업원천기술개발사업 및 한국과학기술연구원 (원장 비연권)의 기관고유사업 지원으로 수행되었다. ○ 연구진 KIST 최경민 연구원 ○ 용어설명 1. 스핀트로닉스 (Spintronics) - 전자가 스스로 회전하는 운동을 나타내는 “스핀”과 전자공학을 나타내는 “일렉트로닉스”의 합성어이다. 전자의 전하뿐만 아니라 전자의 스핀을 이용하여 더욱 효율적이면서 다양한 기능을 지닌 전자 공학을 연구하는 융합학문 영역이다. 2. 피코 초 (Pico Second) - 1조분의 1초 (10-12 초) 3. 탈자화 (demagnetization) - 영구자석이 지닌 자화 (magnetization, 자석의 세기를 나타내는 물성)을 일부 또는 전부를 제거하는 것을 말한다. 4. 스핀 전류 (spin current) - 전자의 전하가 한쪽 방향으로 흘러가는 것을 전류라고 부른다. 이와 유사하게 전자의 스핀이 한쪽 방향으로 정렬하여 흐르는 것을 스핀 전류라고 부른다. 스핀트로닉스 소자를 동작시키는 핵심적인 요소이다. 5. 스핀 메모리 (spin memory) - 나노 자석의 N극·S극 방향으로 정보를 저장하고 처리하는 새로운 형태의 메모리 소자. MRAM, STT-MRAM이 대표적인 예이다. ○ 그림 설명 <그림 1> 피코 초(1 피코초= 1조분의 1초)의 아주 짧은 시간 동안 작동하는 초고속 레이저를 이용해 왼쪽에 위치한 자석 (FM1)에 열을 가했고, 이를 이용하여 스핀 전류를 발생시켰다. 이 스핀전류가 오른쪽에 위치한 자석 (FM2)으로 흐르면서 나노 자석의 N극·S극의 방향을 회전시킬 수 있었다. 스핀을 이용한 정보저장 소자에서는 자석의 N극·S극의 방향으로 정보를 저장하므로 자석의 방향을 제어하게 되면 나노 자석내의 정보 제어가 가능해짐을 의미한다.

- 1

- 작성자차세대반도체연구소 스핀융합연구센터 최경민 연구원팀

- 작성일2014.08.27

- 조회수29628

-

0

유기반도체 분자 구동 원리 규명, 기술개발 가속화 길 열어

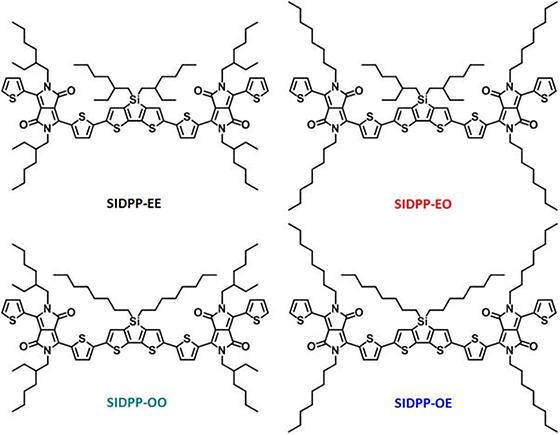

유기반도체 분자 구동 원리 규명, 기술개발 가속화 길 열어 - 유기반도체 분자배향조절을 통한 소자 성능 700배 향상 - 분자배향 메커니즘 규명으로 웨어러블 유기태양전지, 유기트랜지스터 개발 가속화 웨어러블 전자기기가 발달하면서, 휘어지는 유기 반도체에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 그러나 유기반도체의 기본 요소인 분자들의 정렬 구조와 방향과 성능에 대한 상관관계가 명확히 밝혀지지 않아 기술 개발을 어렵게하고 있다. 국내 연구진이 이들의 상관관계를 밝히고, 분자의 정렬을 조절함으로써 반도체 성능을 향상시키는 기술을 개발했다. 분자 정렬방향을 조절한 트랜지스터는 성능이 최대 700배 개선되었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 국가기반연구기술본부 광전하이브리드연구센터 김봉수 박사는 서로 다른 포화 탄화수소 체인을 저가의 유기반도체에 활용하여 유기반도체의 배향을 유기트랜지스터 또는 유기태양전지에 적합하도록 자유자제로 조절하는 기술을 개발하였다. 연구 결과는 나노화학 분야의 세계적인 저널 ‘ACS Nano’(IF 12.033) 최근호에 ‘Nanoscopic Management of Molecular Packing and Orientation of Small Molecules by a Combination of Linear and Branched Alkyl Side Chains‘라는 제목으로 게재되었다. 유기반도체 분자를 구성하는 포화탄화수소. 연구팀은 이 포화탄화수소의 사슬(chain)에 따라 분자가 적층(packing, 패킹)되는 방향(orientation, 배향)이 달라진다는 것을 밝혔다. 즉, 포화탄화수소 중 사슬이 짧은 것은 유기반도체 분자들이 기판에 세로로 서있는 배향이지만, 긴 사슬은 가로로 누워있는 배향을 만든다는 것이다. (그림 3) - 사슬이 짧은 포화탄화수소의 경우 분자들끼리 가까운 분자 패킹을 하게 되어 분자들은 기판에 비해 ‘서있는’(edge-on) 배향 구조를 가지며, 사슬이 상대적으로 길어 적당한 거리를 유지하는 분자들은 기판에 대해 ‘누워있는’ (face-on) 배향 구조를 가지게 된다. 분자들이 이렇게 한쪽 방향으로 정렬하게 되면 전자가 특정 방향으로 전송되는 구조를 만들기 쉽다. 이는 전자의 전송 방향에 의해 영향을 크게 받는 유기반도체 소자들의 특성을 개선하고 조절할 수 있게 된다. 즉 ‘서있는 배향’ 구조의 경우 전자의 전송 방향이 가로로 형성되어 유기트랜지스터에 쓰였을 때 성능이 향상되지만, 다른 소자에서는 성능이 떨어진다. 반대로 ‘누워있는 배향’은 유기태양전지에서 높은 성능을 보여준다. 연구팀은 이처럼 배향을 차별화한 전자소자는 그렇지 않은 소자에 비해, 유기 트랜지스터는 700배, 유기 태양전지는 3배 성능이 향상된다는 사실을 밝혔다. 기존 유기반도체 연구가 성능이나 안정성 향상을 목표로 한 연구였다면 이번 연구는 분자간의 패킹과 배향을 분석하여 유기반도체의 구동 메커니즘을 분석한 것이다. 또한 분석 결과를 토대로 분자의 화학 구조를 달리함으로써 배향을 조절한다면 현재의 유기반도체 기술 수준을 크게 향상될 수 있음을 시사해주는 연구 결과이다. KIST 김봉수 박사는 “유기반도체 물질의 화학구조 조절을 통한 유기트랜지스터나 유기태양전지 특성 향상을 위한 연구는 많이 진행되고 있으나 그 물질 배향 조절이 되는 근본적인 원인에 대해서는 아직 밝혀지지 않았다. 본 연구는 유기분자 배향을 그 응용 목적에 따라 조절할 수 있는 방법을 열었다는 데 의의가 있다”고 말했다. ○ 연구진 KIST 김봉수 박사 ○ 그림 설명 <그림 1> 개발된 물질의 화학식 <그림 2> 본 연구에 사용된 주요 분자의 분자모델링과 결정성/배향성 결과 : 중앙에 있는 짧은 시술을 가진 포화탄화수소는 결정성이 좋으며 서있는 배향을 유도하며 긴 포화탄화수소 체인은 분자 배향을 누워있도록 유도한다. <그림 3> 유기반도체분자의 패킹과 배향

- -1

- 작성자차세대반도체연구소 광전하이브리드연구센터 김봉수 박사팀

- 작성일2014.08.08

- 조회수29087

-

-2

‘성능과 내구성’ 모두 잡은 휘는 반도체 소재 개발

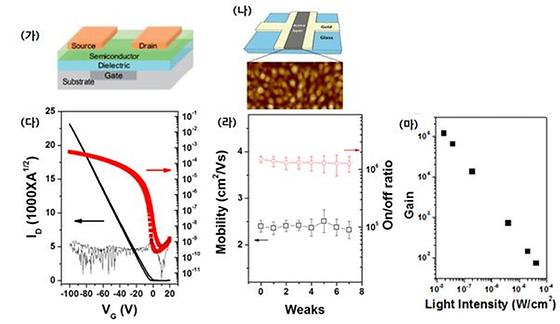

'성능과 내구성' 모두 잡은 휘는 반도체 소재 개발 - 유연한 디스플레이 개발을 위한 유기 반도체 소재 성능/내구성 문제 해결 - 실리콘 반도체를 대체할 유기 반도체 소재의 상용화 토대 마련 차세대 전자기기 산업에서는 실리콘 반도체 부품을 유연성이 높고 비교적 저가인 플라스틱 유기 반도체 소재로 대체하기위해 노력해왔다. 플라스틱 반도체 소재는 이외에도 디스플레이, 태양전지, 센서 등 다양한 분야에 응용 가능하며, 낮은 공정 단가로 대량 생산이 가능하다. 하지만 기존 실리콘 반도체 소재에 비해 전하 이동도가 낮고 전기적 스트레스와 공기 중에 산화시 안정성이 매우 낮기 때문에 상용화에 어려움이 있었다. 국내 연구진이 플라스틱 반도체 소재의 전하 이동도와 안정성을 획기적으로 개선한 소재를 개발했다. 안정성 뿐 아니라 카메라 등에 쓰이는 광센서에 적용해 본 결과 보고된 기존 플라스틱 반도체 소재 중 세계 최고 수준이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 국기기반기술연구본부 손해정 박사, 중앙대학교 화학공학과 정대성 교수 공동 연구팀은 높은 전하 이동도를 가지면서 공기와 전기적 스트레스에 높은 안정성을 보여 전자소자로 사용가능한 고분자 반도체 소재를 개발했다. 연구 결과는 ‘Scientific Reports’ 최근호에 ‘High mobility polymer based on a π-extended benzodithiophene and its application for fast switching transistor and high gain photoconductor‘라는 제목으로 게재되었다. 연구팀은 다양한 장점을 가진 기존 유기 반도체 소재가 반도체 등의 전기 소자 내에서 안정성이 떨어지는 문제를 해결하기 위해 잘 산화되지 않아 안정성이 높은 화학적 구조를 갖는 유기 고분자 반도체 소재를 개발하였다. 연구팀은 고분자를 구성하는 주사슬에 전하가 잘 이동하여 성능은 뛰어나면서도 잘 산화되지 않는 화학 구조를 가지는 방향족 화합물을 단량체로 사용했다. 일반적으로 크기가 큰 방향족 화합물들은 고분자에 사용하였을 때에 고분자 주사슬 내에서의 전하 이동을 높이는 장점이 있지만, 고분자의 전자 밀도를 높여 고분자의 산화를 유발하는 문제점이 있다. 이번에 개발된 고분자 소재는 전하 이동도를 높임과 동시에 공기 중에서 높은 구동 안정성을 보였다. ※ 방향족 화합물 : 6개의 탄소원자가 고리를 이루는 벤젠 유도체들로 그밖에 탄소원자 자리에 황, 질소, 산소 등 다른 원소들이 탄소 위치에 1, 2개 치환된 화합물들을 포함한다. ※ 단량체 : 고분자를 형성하는 '단위 분자'이다. 그 결과 개발된 고분자 반도체 소재를 이용한 트랜지스터는 밀봉 없이도 공기 중에서 7주 이상 동안 높은 전하 이동도를 유지하였으며 반복적으로 전압의 크기를 변화 시켜도 부품의 저하(히스테리시스)경향을 거의 보이지 않는 안정된 성능을 보였다. 이렇게 개발된 고분자 소재는 높은 전하 이동도를 가짐과 동시에 세계 최고 수준의 공기 중 구동 안정성을 보이는 획기적인 결과물이라 할 수 있다. 연구팀은 또한 개발된 고분자 소재를 광센서 응용분야(휴대폰, 비디오, 인공위성용 각종 카메라)에 적용한 결과 현재까지 세계적으로 보고된 센서 중 가장 높은 광전류 증가(photoconductive gain)를 보여, 해당 소재의 추후 상업적 응용 가능성을 높인 것이라 할 수 있다. KIST 손해정 박사는 “이번에 개발된 고분자 반도체 소재는 플라스틱 소재가 기존에 실리콘 반도체 소재를 대체할 수 있다는 것을 밝혀, 휘어질 수 있는 태양전지나 광센서와 같은 저가의 유연한 전자기기를 상용화 하는 시기를 앞당기는데 기여 했다는데 의의가 있다.”고 말했다. ○ 연구진 <중앙대 정대성 교수> ○ 그림자료 <그림1> 고분자 반도체 소재를 이용한 트랜지스터 특성 가. 고분자 반도체 소재를 이용하여 제작한 트랜지스터 구조 나. 고분자 반도체 소재를 이용하여 제작한 광센서 구조 및 활성층 표면 이미지 다. 고분자 반도체 소재의 전하 전달 특성: 계속적인 트랜지스터 구동에도 낮은 히스테리시스를 보였으며 이를 통해 고분자가 높은 전기적 안정성을 가짐을 알 수 있음. 라. 고분자 트랜지스터 소자의 공기 중 안정성 테스트: 밀봉 없이 공기 중에 방치해 두어도 7주 이상 지속적으로 높은 전하 이동도를 유지 하였으며 안정적인 트랜지스터 구동 특성을 보임. 마. 빛의 세기에 따른 광센서의 광전류 이득 특성 <그림2> 개발된 고분자의 화학식

- -3

- 작성자차세대반도체 연구소 광전하이브리드연구센터 손해정 박사팀

- 작성일2014.07.30

- 조회수28253

-

-4

무기물 나노입자 풀 접착제를 이용해 저온에서 만드는 투명 플라스틱 태양전지

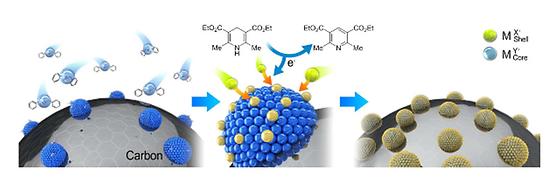

무기물 나노입자 풀 접착제를 이용해 저온에서 만드는 투명 플라스틱 태양전지 - KIST, 저온공정 투명 플라스틱 태양전지기술 개발 - 나노 풀 입자를 이용하여 굽지않고 바르고 말리면 세라믹 광전극이 형성 - 쉽고 싸게 만들 수 있는 플렉서블 태양전지 기술 다른 성질을 가진 물질들을 붙일 수 있는 풀과 같은 접착제 역할을 하는 무기물 나노입자를 이용하여 높은 열과 에너지를 가하지 않고도 세라믹 광전극을 저온(150도 이하)에서 제작할 수 있는 플렉서블 염료감응 태양전지 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 문길주) 광전하이브리드연구센터 고민재 박사연구팀은 ‘저온에서도 제작이 가능하고, 투명하면서도 휘어지는 플라스틱 염료감응 태양전지 기술’을 개발했다고 밝혔다. 염료감응 태양전지는 식물의 광합성 원리와 나노기술을 이용하여 투명하면서도 다양한 색상을 낼 수 있어 미학적으로도 훌륭한 태양전지를 만들 수 있다는 장점이 있지만, 많은 전기를 생산하기 위해서는 섭씨 450도 이상의 고온에서 굽는 공정을 반드시 거쳐야 한다. 전기를 생산하기 위한 광전극을 제작하기 위해서는 광전극 입자들을 연결시켜야 하는 데, 이때 고온 공정이 필요하기 때문이다. 마치 진흙으로 벽돌이나 도자기를 제작하기 위해 고온에서 굽는 열처리 과정이 필요한 것과 마찬가지다. 따라서 기존의 기술을 이용하여 휘어지는 플렉서블 염료감응 태양전지를 만들기 위해서는 열에 약한 플라스틱 기판 대신 무겁고 불투명한 금속 기판을 사용하여야만 하였다. 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해서 고온의 열처리 공정 대신 무기물 나노풀입자 (nanoglue)을 이용하여 저온에서도 기존의 광전극 입자를 서로 연결시키는 방법을 개발하였다. 세라믹 광전극입자와 무기 나노풀입자 표면에 존재하는 수산화기 반응기에 주목하여, 이들간 화학적 결합을 유도하여 서로 잘 연결된 광전극을 형성시켰다. * 수산화기: -OH 반응기를 가지는 화합물로서 다른 반응기와 화학반응이 가능하다. 나노풀입자를 이용하면, 전자전달 속도가 빨라져서 기존의 효율대비 의 약 20%의 효율 증가를 기대할 수 있다. 현재 연구팀은 풀입자를 이용한 저온공정 태양전지 기술을 바탕으로 8% 이상의 고효율 플라스틱 염료감응 태양전지 기술을 개발 중이다. 고민재 박사는 “이번에 개발된 나노 풀입자를 이용하면 높은 열과 많은 에너지를 가하지 않고도 플라스틱 기판 염료감응 태양전지를 값싸게 제작할 수 있기 때문에, 산업화를 앞두고 있는 염료감응 태양전지의 응용의 폭을 넓히는데 기여할 수 있을 것” 이라고 밝혔다. 이번 연구성과는 나노기술분야 권위학술지인 나노스케일 (Nanoscale) 6월호 표지논문으로 선정되어 게재되었다. ○ 연구진 고민재 박사 ○ 그림설명 <그림1> 플렉서블 투명 태양전지 사진 <그림2> 무기물 나노풀입자를 이용한 광전극 형성과정 나노풀입자 표면에 존재하는 수산화기(-OH)가 광전극 입자표면의 수산화기와 반응하여 화화적으로 서로 연결된 광전극을 형성함. <그림3> 논문표지 이미지 무기나노풀 입자(노란색)가 광전극입자(푸른색)를 서로 연결시켜 온도를 올리지 않고도 광전극 필름을 형성함.

- -5

- 작성자차세대반도체 연구소 광전하이브리드연구센터 고민재 박사팀

- 작성일2013.06.04

- 조회수35593

-

-6

친환경 수소연료전지 상용화 가까워졌다

친환경 수소연료전지 상용화 가까워졌다 - KIST, 내구성 높은 고성능, 저가형 연료전지 촉매 개발 성공 - 자동차, 가정용 발전기, 휴대용 전자기기 등 다양한 분야에 적용 가능 국내 연구진이 수소연료전지 생산에 들어가는 백금의 양을 획기적으로 줄일 수 있는 원천기술을 개발해 높은 가격으로 인해 대량 생산이 어려웠던 수소연료전지의 상용화에 청신호가 켜졌다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 문길주) 국가기반기술연구본부 연료전지연구센터 황승준 연구원, 유성종 박사, 김수길 박사는 미래융합기술연구본부 전자재료연구센터 이승철 박사팀과의 공동연구를 통해 원자수준의 백금 코팅 기술을 사용하여 연료전지에서 백금의 양을 획기적으로 줄이면서도 높은 성능과 내구성을 구현해내는데 성공했다고 밝혔다. 이번 연구를 활용하여 수소 연료전지 자동차에 들어가는 백금을 백금코팅 촉매로 바꾸면 기존에 약 70g이 소요되었던 백금의 양을 20g 수준으로 절감할 수 있을 것으로 예상된다. 이번 연구성과는 국내 독자적 원천기술 확보 뿐만 아니라 연료전지 대중화의 토대가 되는 획기적인 성과로 본 연구성과는 지난 2월 19일, 세계적인 권위를 자랑하는 Nature의 온라인 자매지인 「Scientific Reports」 에 게재되었다. 최근 현대자동차가 세계 최초로 수소 연료전지 자동차의 양산 계획을 발표하면서 수소를 사용하는 차세대 연료전지 기술이 주목받고 있다. 친환경 자동차인 수소 연료전지 자동차는 수소와 산소를 이용, 전기를 생산해 연료전지를 내연기관 엔진대신 사용하여 유해가스 배출과 소음을 획기적으로 줄일 수 있다. 하지만 대당 2억 원이 넘는 가격이 대중화의 걸림돌이었다. 연료전지 가격이 수소 연료전지 자동차 값의 절반을 넘게 차지하는 탓이다. 현재 기술 수준으로 중형급 수소 연료전지 자동차 한대에 들어가는 백금은 70g가량인데, 백금 시세를 감안하면 연료전지 내 촉매의 가격만 1000만원에 달하는 셈이다. 게다가 백금이 장시간 운전 중에 용해되어 연료전지 성능을 저하시키는 현상 또한 큰 과제로 남겨져있었다. 지금까지 백금의 고비용 문제를 해결하기 위한 연구는 주로 백금 자체의 활성을 증가시키거나, 백금과 전이금속 합금 형태의 전극촉매를 개발하는 것이었다. 최근에는 높은 전기화학적 활성 및 안정성으로 인해 원자수준의 백금 코팅 기술인 ‘코어-쉘’ 구조의 전극촉매에 대한 관심이 높아지고 있다. 현재는 균일한 코팅 층을 형성하기 위해서 원자수준의 백금을 코팅할 때 안정제나 분산제 등을 사용하고 있다. 하지만 이러한 안정제나 분산제는 촉매의 반응성에 악영향을 주며, 핵심 입자의 표면에 백금 코팅 층을 형성할 때 방해가 되기 때문에 화학적 처리나 열처리를 통한 제거가 필요하다. 이러한 화학적 처리나 열처리 과정에서 핵심 입자가 응집되거나 형태가 망가질 수 있고, 백금 코팅 층의 경우에도 입자의 응집이 일어나거나 코팅 층의 붕괴가 발생할 수 있어 전극촉매의 활성이 떨어지는 문제가 발생한다. 이번에 연구팀이 개발한 기술을 사용하면, 원자수준의 백금을 코팅하는 과정에서 코팅 층이 형성된 후 안정제의 제거를 위해 행해지던 열처리 또는 화학적 처리공정이 필요 없게 된다. 이를 통해 새롭게 제시된 전극촉매는 연료전지의 음극, 양극 전극 모두에 이용될 수 있으며, 촉매의 활성도와 내구성이 뛰어나며 우수한 전기화학적 특성을 보이는 것으로 밝혀졌다. 본 연구에서 개발한 촉매합성을 위한 기술은 향후 성능이 더 우수한 촉매를 설계하는데 크게 응용될 수 있을 것으로 예상된다. KIST 유성종 박사는 “이번 연구는 친환경 수소 연료전지의 상용화를 한 발 앞당겼다는데 큰 의미가 있다” 며, 최근 전력공급 부족에 의한 블랙아웃을 대비한 가정용 발전기 등의 비상발전용 기술로도 활용 가능성이 높다” 라고 말했다. 금번 연구는 촉매합성과 설계부문으로 나누어 진행되었으며 촉매합성연구는 KIST 연료전지연구센터에서 주도하여 지경부 신재생에너지 사업의 원천기술개발과제, 기초기술연구회 협동연구과제 및 KIST 기관고유 사업을 통해 수행되었고, 촉매설계연구는 KIST 전자재료연구센터의 주도로 미래부 원천기술개발사업인 나노소재기술개발사업을 통해 수행되었다. ○ 연구진 ○ 그림설명 <그림> 2단계로 진행되는 코어-쉘 촉매 합성 모식도 균일한 사이즈를 가지는 핵심 입자위에 원자수준의 백금 층을 형성시키기 위해 백금 층을 형성하는 금속 전구체를 에스테르계 환원제로 환원시키는 방법을 사용하였다. 선택적인 원자수준의 백금 층 형성 반응은 유기화학 반응에서 느린 수소 이동 반응에 많이 사용되는 것으로 알려져 있는 한츠 에스테르(Hanztsch ester)를 환원제로 사용하였다.

- -7

- 작성자국가기반기술연구본부 연료전지연구센터, 차세대반도체연구소 전자재료연구센터 공동

- 작성일2013.04.01

- 조회수52731

-

-8

상온작동 다기능 스핀논리소자 개발

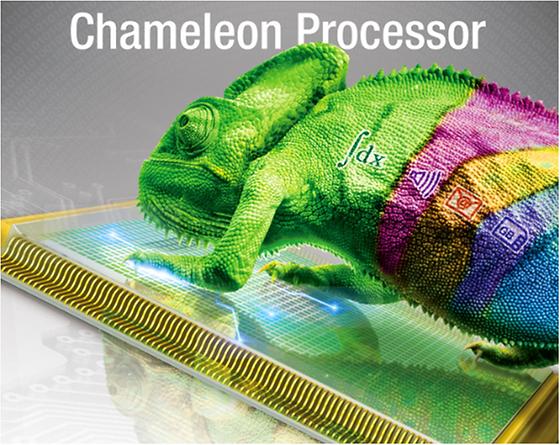

상온작동 다기능 스핀논리소자 개발 - 저온에서만 작동하는 스핀트랜지스터의 온도 한계 극복 - 한 칩에 다양한 기능 직접 가능, 세계 반도체 분야 기술혁신 이끌듯 순수 국내 연구진이 전자의 자기적 특성을 활용해 상온에서 작동하는 다기능 스핀논리소자를 개발하는데 성공했다. 이 소자를 활용하면 영상, 음악, 인터넷, 정보저장 등 여러 가지 기능을 사용자의 필요에 따라 손쉽게 전환할 수 있어 기존 실리콘 반도체를 대체하는 다기능 스핀논리소자로 활용 가능성이 높을 것으로 기대된다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 문길주) 스핀융합연구센터 장준연 박사, 광전융합시스템연구단 송진동 박사 연구팀은 고려대학교 디스플레이반도체물리학과 이긍원, 홍진기 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 저온에서만 작동했던 스핀트랜지스터의 한계를 극복한 상온작동 스핀논리소자를 개발했다고 밝혔다. 연구결과는 1월 31일(온라인판, 오프라인 게재는 2월 7일 예정), 과학계 최고 권위를 자랑하는 네이쳐(Nature)에 게재되었으며 ‘주목할만한 연구(featured paper)’ 로도 선정되어 국제적으로 큰 관심을 끌고 있다. 최근 정보처리 기술은 스마트폰 등의 휴대용 전자기기의 발전과 함께 저전력, 초고속, 고성능 정보처리를 요구하고 있다. 자기적 특성을 이용한 논리소자는 전원이 꺼져도 정보가 소멸되지 않는 비휘발성을 갖고 있어 소비전력을 감소시키면서도 컴퓨터의 연산효율을 증가시킬 수 있으며, 다기능 가변형 논리 동작과 비휘발성 메모리가 동시에 집적된 새로운 형태의 논리 회로도 구현 할 수 있어 효율적인 대안으로 제시되고 있다. 이러한 우수한 특성에도 불구하고 스핀논리소자는 낮은 신호 대 잡음비, 집적도의 한계 및 낮은 작동 온도 등으로 인해 응용 가능성이 낮은 것으로 인식되어 왔다. 스핀 분극된 전자를 이용하는 스핀트랜지스터는 캐리어의 스핀방향에 따라 전기저항이 변화하는 특성을 이용하는데 저온에서만 작동하는 특성을 갖고 있어 효과적인 대안으로 제시되지 못하고 있었다. 이러한 한계를 극복하기 위해 KIST-고려대 공동연구팀은 외부 자기장에 따라 전기저항이 매우 민감하게 변화하는 인듐비소(InSb) 반도체에 주목 하였다. 인듐비소 반도체는 전자의 이동도가 높고, 유효질량이 작아 낮은 인가 전압에서도 과잉 전자가 쉽게 생성되며 외부 자기장의 방향에 따라 전기 전도도가 크게 변화하는 특성을 갖고 있다. 연구팀은 분자빔박막성장장치(MBE)를 이용하여 원자층 수준으로 조성과 표면상태를 정밀 조절하여 고품질의 인듐비소 전자-정공 접합 반도체를 제작하였다. 그 결과 자기장으로 제어되는 스핀논리소자를 개발하는데 성공, 기본적인 논리연산인 AND, OR, NAND, NOR 연산기능을 상온에서 성공적으로 구현하였다. 또한 이 소자는 인가전압에 따라 자유롭게 연산기능을 변화시킬 수 있어(예를 들면 OR 에서 AND 또는 그 반대) 사용자의 필요에 따라 다양한 기능 구현이 가능하다. 이러한 가변형 다기능 특성으로 인해 주변환경에 따라 시시각각으로 피부색을 변화시킬 수 있는 카멜레온에 빗대어 카멜레온 프로세서라고 부르기도 한다. 이 소자가 상용화되면 한 개의 칩으로 모든 기능을 수행할 수 있어 스마트폰과 같은 전자 제품의 크기와 소비전력을 획기적으로 줄일 수 있으며, 메모리 및 논리 소자를 한 칩에 집적할 수 있어 컴퓨터를 부팅과정 없이 바로 실행할 수 있고 처리속도 또한 획기적으로 증대시킬 수 있다. 이러한 이유로 미국을 중심으로 한 선진국에서는 스핀을 이용한 전자소자를 차세대 반도체 소자 핵심기술로 인식하고 많은 연구가 진행되어 왔다. 하지만 전기적 동작이 가능한 스핀소자를 실제로 구현한 데 이어 상온에서 동작하는 스핀논리소자를 개발한 것은 이번이 처음이다. 이번 연구는 스핀전자소자의 동작온도 한계를 근본적으로 돌파 한 것으로 세계 각국과 학계의 많은 관심을 받고 있다. 한편 KIST는 지난 2009년, 기존에 이론으로만 제시되어왔던 전자의 스핀을 이용한 ‘스핀트랜지스터 소자’ 기술을 세계 최초로 개발하여 사이언스지에 발표한 데 이어 상온에서 동작하는 스핀논리소자를 개발하는 개가를 이루었다. 이번 연구로 저온에서만 작동하는 스핀소자의 기술적 한계를 극복했을 뿐만 아니라 메모리 소자에 치우쳐 있는 한국 반도체 산업을 논리소자로 확대할 수 있어 실리콘 기반 반도체에 이어 차세대 반도체 산업에서도 한국이 세계적 기술 경쟁에서 유리한 고지를 선점할 수 있게 되었다. 이 연구는 주로 KIST 기관고유사업인 ‘스핀제어 정보소자기술 개발’ 연구과제 지원으로 수행되었다. ○ 연구진 ○ 사진설명 <그림 1> 다기능 스핀논리소자의 별명인 “카멜레온 프로세서” 를 나타낸 삽화 몸 색깔이 주변 환경에 따라 자유자재로 변하는 카멜레온을 반도체 칩 위에 나타내고 카멜레온의 피부색을 연두색(계산), 붉은색(음악), 노란색(인터넷), 보라색(정보저장)으로 표시하여 사용자의 필요에 따라 기능 전환이 가능한 다기능 스핀논리소자의 특성을 도식적으로 나타냄 <그림 2> (a) : 본 연구에 사용한 인듐비소 전자-정공 접합소자와 측정방법을 나타낸 개략도 (b) : 다양한 전압에서 소자의 면에 평행하게 자기장을 인가할 때, 소자에 흐르는 전류의 변화를 나타낸 그림 (c) : 다양한 전압에서 소자의 면에 수직으로 자기장을 인가할 때, 소자에 흐르는 전류의 변화를 나타낸 그림 - (a)는 소자의 개략도. 제작된 소자의 채널 폭은 10 ㎛, 길이는 120 ㎛ - (b),(c) 는 다양한 인가 전압 (Vbias)에서 자기장의 크기와 방향에 따른 채널 전류의 변화를 보여줌 - 전류는 자기장에 따라 단순 증가하다가 특정 자기장에서 급격하게 증가함 - 기존 반도체 다이오드와는 달리 자기장에 의해 스위칭 작용을 함 <그림 3> AND, OR 논리연산을 위한 논리소자와 그 특성 - (a)는 AND. OR 논리연산을 모두 수행하는 회로 - 채널면에 평행한 z축의 양또는 음의 자기장 방향을 입력 신호 "1"과 “0”으로 표시 - 채널전류의 높고(100mA) 낮은(40mA) 상태를 각각 “1” 과 “0”의 출력신호로 정의 - 각 입력신호에 대한 출력신호를 <그림 3> (e)에 표로 정리하였음 - 인가전압 Vtotal의 크기로 AND 와 OR 연산기능을 변경 할 수 있는 가변형 논리 게이트를 나타냄. <그림 4> NAND, NOR등 다양한 논리게이트 동작 - (a)에서 PN 소자는 동일한 자기장 방향 (입력 값) 에서 NP소자의 부정 (NOT)으로 NOT 기능 - (b)는 두 개의 NP 소자 (NP3, NP4)와 PN 소자 (PN1, PN2)로 이루어진 NAND, NOR 논리게이트 회로 - 두 회로의 실험적 결과는 오른쪽의 진리표에 정리되어 있음

- -9

- 작성자차세대반도체 연구소 스핀융합연구센터, 광전융합시스템연구단 공동

- 작성일2013.01.31

- 조회수32255