연구소소개

-

20

2차원 흑린 원자막 메모리 소자 제작 성공, 차세대 2차원 반도체 소자 연구 박차

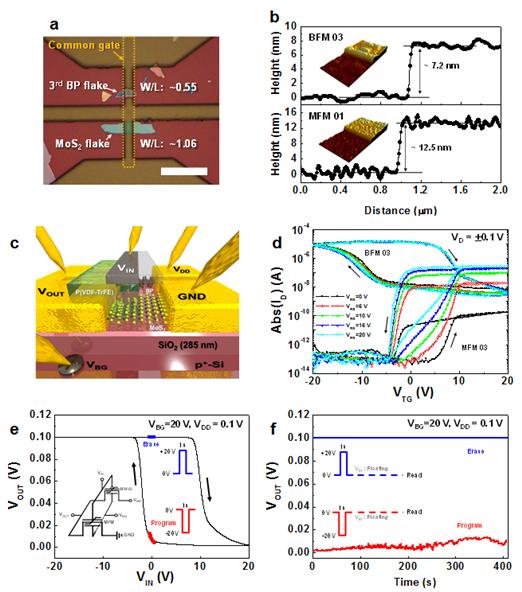

2차원 흑린 원자막 메모리 소자 제작 성공, 차세대 2차원 반도체 소자 연구 박차 - 2차원 흑린 원자막과 강유전성 고분자 물질을 이용한 메모리소자 개발 - 세계 최초의 2차원 흑린 원자막 기반 메모리 소자 실리콘을 대체하는 새로운 차세대 반도체 소재로써 전 세계적으로 2차원 원자막 재료에 대한 관심이 높아지고 있다. 대형 가전제품의 폭발적인 수요 증대와 더불어 보다 값싸고 양질의 반도체 소재를 찾기 때문이다. 반도체로써 현재까지 발견된 2차원 원자막 소재 중에서 가장 큰 관심을 받고 있는 소재가 바로 인의 동소체 중의 하나인 흑린이다. 흑린은 상온에서 다른 원자막 소재에 대비 10배 이상의 빠른 전하 이동도를 보이며, 단일 원소로 구성되어 대면적 공정이 가능한 꿈의 소재이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 황도경/최원국 박사 연구팀과 연세대학교 물리학과 임성일 교수 연구팀은(이하 연구팀) 흑린 원자막 (Black Phosphorus)와 강유전성 고분자 물질[P(VDF-TrFE)]을 반도체 채널 및 유전층으로 사용하여 안정적인 비휘발성 메모리 소자를 제작하는데 성공하였으며 이러한 메모리 특성을 전압 신호 (Digital signal)로 직접 읽을 수 있는 신개념의 메모리 소자 개발에 성공하였다. 2차원 흑린 원자막 소재는 가장 최근에 발견된 새로운 반도체 소재로써 0.3-2.0 eV의 밴드갭을 가지고 있어서 밴드갭이 없는 그래핀 원자막의 반도체 특성의 한계를 뛰어 넘는 차세대 반도체 물질이다. 상온에서 수천의 전하이동도를 가지지만 공기 중의 산소 및 수분과 빠르게 반응하여 흑린 원자막의 산화 및 붕괴를 일으키는 문제가 있다. 연구팀은 강유전성 고분자 물질을 유전체 및 흑린 보호층으로 동시에 사용함으로써 흑린 원자막의 산화를 막고 보다 안정적인 메모리 소자를 구현할 수 있었다. 아날로그 신호인 전류 구동 소자는 메모리 컴퓨팅 기반의 구동 소자에서 완전한 형태의 메모리 소자로 동작하지 못하는 문제를 가진다. 연구진은 2차원 원자막 메모리 소자의 완전한 메모리 소자 구현을 위해 흑린 기반의 비휘발성 메모리소자에 외부 저항을 연결하는 인버터 형태의 소자를 제작하였으며, 보다 발전된 형태인 n형 반도체 (MoS2, 이황화 몰리브덴)와 p형 반도체 (흑린)로 구성된 CMOS? (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 구조의 강유전성 인버터 소자를 제작함으로써 세계 최초의 강유전성 CMOS 인버터 메모리 소자를 구현하는데 성공하였다. ? . CMOS : n형 트랜지스터와 p형 트랜지스터로 이루어진 인버터 논리회로 가장 기본 적인 반도체 단위 응용소자이다. 이황화물리브덴/흑린 강유전성 CMOS 인버터 메모리소자는 전압 구동의 완전한 메모리 소자로써 우수한 메모리 특성을 보여주며 약 98%의 메모리 저장 효율을 가지는 신 개념의 메모리 소자이다. 최원국 박사는 “흑린 (BP)이 가지는 높은 전하이동도와 대면적화 공정의 가능성을 고려해 볼 때, 현재 반도체 산업에서 가장 많이 사용되고 있는 실리콘 소재를 대체 할 수 있는 꿈의 소재로 판단되며, 이 연구는 2차원 원자막 소재 기반의 복합 논리회로 및 반도체 응용소자로의 응용 가능성에 대한 의구심을 해소시켜 주는 중요한 결과이다” 라고 밝혔다. 본 연구는 KIST의 기관고유 미래원천연구사업, 산업통상자원부 제조기반산업핵심기술개발사업 및 미래창조과학부 중견연구자 도약 사업의 지원으로 수행되었으며, 10월 27일(화) (Off-Line 출판)자 ACS Nano에 온라인 게재되었다. (논문명) “Nonvolatile Ferroelectric Memory Circuit Using Black Phosphorus Nanosheet-Based Field-Effect Transistors with P(VDF-TrFE) Polymer” (DOI: 10.1021/acsnano.5b04592) - (공동 제1저자) 한국과학기술연구원 이영택 박사 - (공동 제1저자) 연세대학교 물리학과 권혁재 박사과정 - (공동교신저자) 한국과학기술연구원 황도경 박사 - (공동교신저자) 한국과학기술연구원 최원국 박사 - (공동교신저자) 연세대학교 물리학과 임성일 교수 <그림자료> <그림> 이황화몰리브덴(n형) 및 흑린(p형)으로 구성된 강유전성 CMOS 인버터 메모리 소자. (a) 광학 현미경 이미지 (b) 사용된 원자막의 두께 분석 (c) 완성된 강유전성 CMOS 메모리 소자의 모식도 (d) 각 n형 및 p형 메모리 소자의 전류 구동 특성 (e) 강유전성 CMOS 인버터 메모리 소자의 전압 구동 메모리 특성 (f) 강유전성 CMOS 인버터 메모리 소자의 전압 구동 메모리 유지 특성

- 19

- 작성자황도경/최원국 박사 연구팀

- 작성일2015.11.03

- 조회수37963

-

18

2차원 나노소재 형성 메카니즘 규명

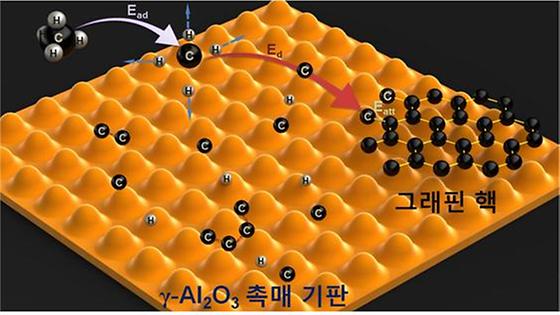

2차원 나노소재 형성 메카니즘 규명 - 차세대 물질로 주목받고 있는 그래핀 및 2차원 소재에 대한 성장 메카니즘 정밀 분석, 정량적 데이터 제시 및 통합 합성 방정식 유도 - 금속 촉매 도움 없이, 저온에서, 직접 절연촉매 위에 그래핀 성장을 가능하게 해 주는 γ-Al2O3 기판 소재 개발 - 이러한 분석과 개발을 통해, 맨손으로 공정이 가능한 ‘그래핀 스티커’ 개발 현재 반도체 기술은 처리 능력 향상을 위해 소자 밀도가 높아지면서 단위 면적당 전력 수요가 증가함에 따라 기하급수적으로 증가하는 열처리 문제 때문에 소자의 성능을 제대로 구현할 수 없는 한계에 도달하였다. 이를 해결하기 위해, 기존 반도체 소자 물질인 실리콘을 대체하는 월등한 전기적 특성을 가지면서 저전력 고효율 물질인 2차원 나노 소재인 그래핀에 대한 연구가 활발하다. 그러나 2차원 소재가 실질적, 정량적으로 어떻게 성장하는지에 대한 메카니즘이 규명되지않아 기존 연구들이 한시적, 산발적으로 그치게 되었고, 결국 연구 결과들 간의 상호 상승효과(synergistic effect) 또한 극대화 되지 못하고 있는 실정이다. 국내 연구진이 2차원 소재가 성장하는 메카니즘을 밝히고 대면적 그래핀을 합성하는데 성공했다. 다양한 2차원 나노 소재 성장을 위한 새로운 촉매 및 성장법 연구와 새로운 나노 소재의 개발에 실질적으로 활용이 가능할 것으로 보인다. 한국과학기술연구원 (KIST, 원장 이병권) 광전소재연구단 송용원 박사 연구팀은 나노 소재의 합성 적용이 가능한 2차원 나노 소재의 합성 메카니즘을 수학적으로 유도하였으며, 이를 정량적으로 규명하였다. 연구진이 개발한 메카니즘은 이것이 적용되는 성장 환경, 촉매 기판, 전구체를 함수로 넣어 최종적으로 합성 될 2차원 소재의 정량적 형태를 정확히 예측할 수 있다. 그래핀을 이용하여 이를 증명한 연구팀은, 이를 기반으로 하여 새로운 비금속 절연 기판 소재인 γ-Al2O3 (감마상의 알루미나) 기판을 그래핀 합성을 위한 촉매이자 기판으로 개발, 응용하여 그래핀을 금속 촉매 없이 직접 절연 기판 위에 합성하는데 성공하였다. 또한 이렇게 γ-Al2O3 기판 상에 합성된 그래핀은 추가적인 금속촉매 제거공정 없이 바로 사용할 수 있을 뿐만 아니라, 기존의 Cu(구리)와 Ni(니켈) 촉매를 사용하여 합성된 그래핀 보다 우수한 특성들을 가진다는 것을 증명하였다. 2009년에 전이금속 촉매를 활용한 균일한 대면적 그래핀 합성법이 개발된 이후, 비금속 촉매 기판으로 그래핀을 대면적으로 균일하게 합성한 예는 아직까지 없었다. 그런데 이 방법은 그래핀을 합성한다고 하더라도 그래핀만을 금속 촉매에서 분리하기 위해 용액 기반의 전사 공정을 거쳐야 해서 비용이나 환경적 측면에서 많은 단점이 있고 대면적으로 균일한 크기의 그레인1)으로 그래핀을 성장시키는데 한계가 있었다. 게다가 현재까지는 이러한 문제가 촉매 기판 자체의 한계로 인한 것인지, 아니면 성장 조건의 최적화 문제인지에 대한 판단의 기준도 없었다. 연구진이 수학적 유도를 통해 밝힌 메카니즘에 따르면 기존의 그래핀 합성에 대한 문제들을 모두 해결할 수 있게 되었다. 또한 촉매 기판에 합성시킬 그래핀의 형태를 정량적으로 예측할 수 있게 되었다. - 연구진이 수학적으로 유도한 2차원 나노 소재의 일반적인 형성 메카니즘은 시스템에 주입한 탄소 전구체의 종류, 압력, 촉매 기판의 정보로부터 탄소 전구체가 수소를 잃으면서 촉매 기판 위에 공급되는 탄소 원자량을 바탕으로 한다. 이러한 과정에서 생성된 탄소 원자가 기판 표면으로부터 떨어져 나가는 확률과 표면 확산2)을 통해 무사히 다른 탄소 원자 또는 다량체3)와 만나 이량체4)를 형성하거나, 그래핀 핵이 형성되고 성장하는 확률, 그리고 그래핀 그레인으로부터 탈착되는 확률에 대한 비율 평형 방정식 (balance rate equation)을 바탕으로 세워졌다. 그리고 연구 결과 촉매 기판의 촉매적 활성화 사이트 (catalytic active site)가 온도에 따라 변화되는 점을 착안하여 유도된 메카니즘 식을 보정하였다. 연구진이 개발한 매커니즘으로 예상한 그래핀 합성결과와 실제 그래핀의 합성 결과는 저온공정에서 고온공정, γ-Al2O3 촉매 절연기판, Cu와 같은 전이 금속 촉매 기판 모두에서 그래핀의 성장 결과가 정확히 일치하였다. 이러한 결과식을 시간에 따라 풀면, 온도에 따른 초기 핵형성 방정식 (initial nucleation rate)부터, 그레인의 성장 속도, 최종적으로 성장될 그레인 크기, 표면 점유율 (surface coverage) 등을 구할 수 있다. 그리고 이 연구 과정에서 새롭게 개발된 절연촉매 기판인 γ-Al2O3 기판은 (1) 다른 금속 촉매의 도움 없이 그래핀을 합성할 수 있으며, (2) 기판 자체가 전사 공정이 필요 없는 절연기판이기에 합성된 상태에서 바로 사용가능하다. 또한 (3) 그래핀 형성의 속도결정단계 (rate-determine step)의 활성장벽5)이 낮아 이론상의 그래핀 합성 최저 온도가 100oC6)에 근접하는 저온공정이다. 기존의 그래핀 합성온도가 1,000oC이고, 반도체 공정에 일반적으로 필요한 온도가 400oC 이하임을 감안할 때 매우 낮은 공정이라 할 수 이다.(4) 표면 확산 장벽7) 이 거의 0에 가까워 균일 합성에 있어서는 최적의 기판으로 예상되었고, 실험적으로 이를 증명하였다. 또한, (5) γ-Al2O3 촉매 기판이 나노미터 크기부터 마이크로미터 크기의 그레인을 갖는 그래핀을 맞춤형으로 합성 할 수 있는 기판이라는 것 역시 확인되었다. 특히 (6) 성장된 그래핀과의 접착 에너지8)가 매우 작아 성장된 그래핀 위에 폴리머를 코팅하고 물리적으로 떼어내는 방식으로 최소한의 손상으로 ‘그래핀 스티커’를 얻을 수 있으며, 이를 플렉서블 또는 스트레처블 소자에 바로 응용할 수 있다. 손으로 재단한 그래핀 스티커는 D-형 광섬유에 부착하면, 그래핀의 비선형성 광흡수를 응용한 초고속 펄스 레이저 (femtosecond laser)를 구현할 수 있다. 또한 그래핀 스티커를 활용하여 전기 신호로 빛을 제어하는 전광스위치를 개발할 수도 있으며, 이를 활용하면 광통신에 직접 응용할 수 있다. 그래핀 스티커는 패치형 바이오센서, 기체센서, 광센서에도 적용가능하다. 제1저자인 박재현 박사는 “2차원 나노 소재에 대한 일반적 합성 메카니즘을 다양한 정량적 활성화 에너지를 바탕으로 도출된 식으로 표현하였으며, 이러한 활성화 에너지 값들이 2차원 소재 성장에 어떠한 영향을 미치느냐를 잘 보여주는 실질적인 해석의 틀을 제공하였다.”며, “새로운 2차원 나노 소재 합성에 있어 고려해야할 매우 중요한 판단의 근거를 제공해 줄 수 있을 것”이라고 밝혔다. 이번 연구는 KIST의 차세대반도체연구소 융합사업의 지원으로 수행되었으며, Scientific Reports에 “Growth, Quantitative Growth Analysis, and Applications of Graphene on γ-Al2O3 catalysts” (DOI: 10.1038/screp11839)라는 제목으로 7월 3일 게재되었다. <그림자료> 그림 1. 개발된 γ-Al2O3 촉매 기판 위에 탄소 전구체로부터 그래핀 핵이 형성되는 과정을 그린 모식도. C: 탄소, H: 수소, Ea: 그래핀 형성 과정에서 고려된 에너지 장벽. 그림 2. γ-Al2O3 촉매 기판 위에 탄소 전구체로부터 그래핀 핵이 형성되는 과정을 그린 (a) 에너지 랜드스케이프 및 (b) 최저 에너지 경로를 모델링한 결과. 삽입 그림은 γ-Al2O3 촉매 기판 위에 탄소 원자가 가장 안정한 상태에 있을 때를 모델링한 결과. 그림 3. (a) γ-Al2O3 기판 위에 성장된 그래핀 위에 폴리머 필름을 코팅 후 손으로 떼어내는 방법으로 얻어진 그래핀 스티커 모식도 및 얻어진 스티커를 가위로 재단하는 사진. (b) 재단된 그래핀 스티커를 D-형 광섬유에 간단히 붙이는 방법으로 고출력 지속파를 초고속 펄스파로 변환하는 모식도 및 실제 사진. 그림 4. 2차원 나노소재의 일반적인 형성 메카니즘 유도 과정 및 해의 예.

- 17

- 작성자광전소재연구단 송용원 박사 연구팀

- 작성일2015.07.15

- 조회수29879

-

16

원하는 곳에 레이저로 그래핀을 바로 합성

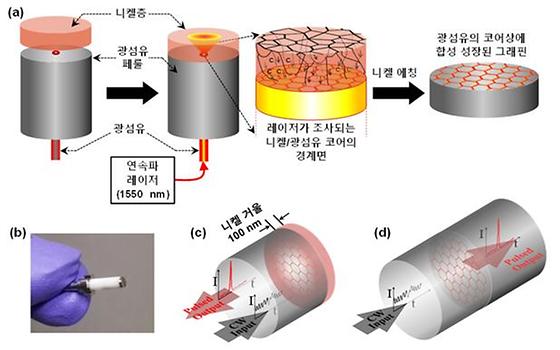

원하는 곳에 레이저로 그래핀을 바로 합성 - 통신용 레이저를 이용해 광학소자 내의 원하는 부분에 그래핀을 직접 합성 - 높은 광학적 비선형성을 갖는 나노소재인 그래핀을 응용하여 실용적인 펨토초의 초고속 펄스 레이저 구현 고성능의 전자 소재로 알려진 그래핀 (graphene)은 다양한 소재로도 많이 연구 되면서 응용 분야를 넓혀 가고 있다. 흑연을 박리하면 손쉽게 제작할 수 있는 그래핀의 품질과 형상을 제어하기 위해 합성 그래핀을 개발하려는 노력이 활발하지만, 이 경우에도 실제 사용되는 기판위로 옮기는 전사 공정에서 품질이 떨어지고 손상이 발생해 연구에 걸림돌이 되어 왔다. 국내 연구진이 통신용 레이저를 이용해 광소자내에 원하는 위치에 그래핀을 바로 합성하는 기술을 개발했다. 초고속 데이터 송신에 쓰이는 광학소자 및 초소형 전자 소자 등의 발전을 앞당길 것으로 보인다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전소재연구단 송용원 박사 연구팀은 “통신용으로 사용되는 레이저를 이용하여, 광소자 내 원하는 위치에 그래핀을 직접 합성하고 이를 기반으로 광학적 비선형 소자를 구현”하는데 성공했다고 밝혔다. 연구팀은 탄소가 함유된 니켈 층을 가열하게 되면, 탄소가 니켈 층 밖으로 확산되어 나오면서 석출됨과 동시에 그래핀이 형성되는 현상에 대해 지속적인 연구를 해 오고 있었다. 이번 연구에서는 그래핀이 생성 될 광섬유의 끝면에 니켈을 증착하고, 형성 된 니켈 층만을 국부적으로 가열하기위해 광학소자에서 일반적으로 쓰이는 통신용 레이저를 사용했다. 연구팀은 광섬유 기반의 광학소자에서 광 데이터의 제어에 사용 되는 통신용 레이저를 광섬유 끝면에 코팅된 니켈 층에 쬐었다. 이렇게하면 니켈 층 내에 불순물로 포함 되어 있던 탄소 성분이 광섬유와 니켈 층 사이에 석출되면서 그래핀이 합성 되는 것이다. 연구팀이 개발한 그래핀 합성법은 (1) 전사의 과정이 필요 없이 고품질 그래핀 기반의 소자를 제작하는 것이 가능하고, (2) 특별한 진공 환경이나 합성에 필요한 높은 온도, 또는 추가적인 레이저와 같은 외부 에너지원이 불필요 하며, (3) 그래핀을 구성하는 성분인 탄소 원자를 외부에서 별도로 공급하지 않고 금속에 포함된 불순물을 이용 할 수 있고, (4) 최종 합성 하고자 하는 그래핀의 미세 모양과 위치에 대한 제어가 가능하다. 또한 (5) 미세 가열 영역 이외의 다른 모든 부분이 상온을 유지하여 추후 플렉서블 기판에 적용이 가능한 장점이 있다. 이러한 통신용 레이저의 사용은, 광학소자에서 기존에 사용되고 있던 레이저를 합성용으로 출력을 높게 손쉽게 전환하여 사용 한 후, 다시 통신용으로 전환이 가능해 원래 레이저를 그대로 사용할 수 있다는 면에서 추가 장비와 공정 등의 도입 비용이 들지 않아 효과적이다. 또한 증착된 니켈 층은 용도에 따라 형성된 그래핀 층과 함께 비선형거울 (nonlinear mirror)로 사용 될 수도 있으며, 그래핀 층만이 요구되는 환경에서는 간단한 금속 에칭을 통하여 니켈 층을 제거한 후 순수한 그래핀 층을 얻을 수도 있어 다양한 곳에 응용이 가능하다. 또한, 연구팀은 각각 출력이 다른 두 개의 레이저 빔을 동시에 증착 된 니켈 층에 쬐여주어, 높은 출력의 레이저는 그래핀 합성을 유도하고, 낮은 출력의 레이저는 그래핀 합성에 대한 실시간 모니터링을 수행 할 수 있도록 광학 실험 장치를 구성하기도 하였다. 광학 소자의 표면에 합성된 그래핀에 대해서는, 그래핀의 합성에 있어서 가장 기본적으로 사용되는 라만 분석과 더불어, 전자 현미경을 통한 미세 이미지 관찰, 원자간 결합력 검사를 통한 생성 결합의 정량적 분석 및 원자힘 현미경 등을 통해 그 성분을 분석한 결과 그래핀이 성공적으로 합성되었음을 증명할 수 있었다. 연구진이 합성한 그래핀은, 그래핀이 갖는 높은 광학적 비선형성인 ‘포화흡수 (saturable absorption)’라는 특성을 이용하여, 일반 연속파 (continuous wave; CW) 레이저를 극초단파인 펨토초 (femtosecond) 레이저로 변환하는데 사용 되었다. 이러한 펨토초 레이저의 구현은, 단순한 그래핀의 소자 응용을 뛰어 넘어, 미세한 영역에서 실제로 그래핀이 합성이 되었고, 그 합성된 그래핀이 레이저와 올바르게 상호작용 하고 있음을 보인 것다. 연구진이 개발한 그래핀 합성 방법은, 향후 초고속 대용량 데이터를 다루는 광학소자 뿐 아니라, 복잡한 디자인의 그래핀을 요구하는 초소형 전자소자, 그리고 이들 간의 집적된 혼성 소자의 고효율화에 획기적인 발전을 가져오리라 기대 된다. 제1저자인 KIST Pulak C. Debnath 학생연구원은 “높은 광학적 비선형성을 갖는 그래핀이 광학소자 내에 직접적으로 합성 된 것이 보고된 것은 처음이다”며, “앞으로의 초고속 초대용량 데이터 전송/저장/처리에서 실리콘 기술이 갖는 한계를 극복하기 위한 차세대 기술로서 집적화 포토닉스 기술을 구현하고 현실화 하는데 큰 도움이 될 것”이라고 밝혔다. 이번 연구는 KIST의 차세대반도체연구소 융합사업의 지원으로 수행되었으며, 연구 성과는 Advanced Optical Materials 최신호에 “In Situ Synthesis of Graphenen with Telecommunication Lasers for Nonlinear Optical Devices” (DOI: 10.1002/adom.20150104)라는 제목으로 게재되었다. <그림자료> 그림 1. 그래핀 합성 모식도. (a) 광섬유 끝에 증착된 다결정 니켈 층에 연속파의 통신용 레이저를 조사하여, 니켈 층 내에 함유된 탄소 원자들의 확산을 유도하고 니켈/광섬유 경계면에서 그래핀이 형성하도록 하며, 최종적으로 니켈 층을 에칭하여 제거함으로써 순수한 그래핀이 광섬유 위에 구현 될 수 있게 한다. (b) 실제 광섬유 페룰 끝에 제작된 니켈/그래핀 소자. 그래핀 생성 후 (c)니켈 층을 거울로 이용한 비선형 광학 소자와 (d) 니켈 층을 에칭하여 제거한 비선형 광학 소자의 모식도. 그림 2. 광섬유 끝단에 형성 된 그래핀을 이용하여 제작된 초고속 펨토초 광섬유 레이저의 모식도. EDF: Er이 도핑된 광섬유, WDM: 파장다중분할장치

- 15

- 작성자광전소재연구단 송용원 박사팀

- 작성일2015.06.11

- 조회수28318

-

14

전기없이 나노 자석 양 끝의 온도 차이로 동작하는 차세대 스핀 메모리 소자 개발

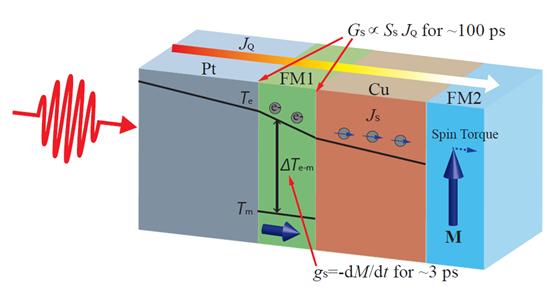

전기없이 나노 자석 양 끝의 온도 차이로 동작하는 차세대 스핀 메모리 소자 개발 - 전기를 가하지 않고 나노 자석 양쪽 끝의 온도 차이를 이용해 스핀 전류를 발생시킴으로써 메모리 소자에 정보 기록 - 스핀 열전효과를 이용하여 메모리 소자를 작동시킴으로써 전력소비 문제를 획기적으로 개선 차세대 메모리로 주목받는 스핀트로닉스 메모리 소자를 전력 소모없이 나노 자석 양 끝의 온도 차이로만으로 구동시키는 기술이 국내외 과학자들의 공동연구로 개발됐다. 한국과학기술연구원 (KIST, 원장 이병권) 스핀융합연구단의 최경민 박사가 주저자 및 교신저자로 참여하고, KIST 민병철 박사, 고려대 이경진 교수, 일리노이주립대 David G. Cahill 교수 등 국제 공동 연구진이 수행한 이번 연구는 Nature Physics 온라인 판에 “금속 스핀-밸브 구조에서 스핀 의존 제백 (Seebeck)효과에 의한 열적 스핀전달토크”라는 제목으로 6월 8일에 게재되었다. 전자가 스스로 회전하는 운동을 스핀이라고 하는데, 이를 이용해 수 나노미터의 크기의 나노 자석에 정보를 저장하는 것이 스핀트로닉스 메모리 기술이다. 전자의 스핀이 일정한 방향으로 정렬되어 흐르면 스핀전류가 발생하고, 이를 이용하여 나노 자석에 정보를 기록해 메모리로서 작동할 수 있다. 이러한 스핀트로닉스 메모리는 기존 D램 등의 반도체에 비해 전력을 공급하지 않아도 정보가 지워지지 않으며 용량이 큰 정보의 저장이 가능해 차세대 메모리로 각광받고 있다. 하지만, 기존 스핀트로닉스 메모리에서는 정보를 기록할 때 비교적 큰 전류가 필요한 것이 단점으로 지적되어왔다. 연구진이 개발한 기술은 외부에서 전력공급없이 나노 자석 양쪽 끝의 온도 차이만을 이용하여 스핀 메모리 소자에 정보를 기록할 수 있어 스핀 메모리 소자의 에너지 손실을 획기적으로 개선할 수 있다. 금속이나 반도체에서 양쪽 끝의 온도를 서로 다르게 유지하면 온도 차이에 의해서 전압이 발생하며, 이로 인해 외부에서 전지를 연결하지 않아도 금속이나 반도체에 전류가 흐르게 된다. 이와 유사하게 자석의 양쪽 끝의 온도를 서로 다르게 유지하면 온도 차이에 의해서 자석 안에 스핀 전류가 흐르게 된다. 서로 다른 스핀을 가진 전자들이 각각 반대방향으로 움직일 경우, 스핀 전류는 흐르지만 실제 전류는 전혀 흐르지 않을 수 있다. 이러한 방법을 이용하면 전하에 의한 전류는 전혀 흐르지 않는 상태에서 스핀 전류만을 이용하여 스핀 메모리 소자를 동작시키기 때문에 기존 기술에 비해 에너지 손실이 줄어든다. 이렇게 스핀 열전 효과를 이용하여 스핀트로닉스 소자를 동작시키는 것은 그동안 전 세계적으로도 성공하기 어려웠던 것으로 이번 연구결과로 스핀을 이용한 저전력 메모리 소자 및 통신 소자 개발에 한걸음 더 다가섰다는 평가이다. 이 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단의 미래융합기술파이오니어사업 및 중견연구자지원사업, 그리고 한국과학기술연구원의 기관고유사업 및 KU-KIST 융합대학원 프로그램의 지원으로 수행되었다. *(논문명) “Thermal spin transfer torque driven by spin-dependent Seebeck effect in metallic spin-valve structures” - (제1저자, 교신저자) 한국과학기술연구원 최경민 박사 <그림자료> <그림 1> 초고속 레이저를 이용해 왼쪽에 위치한 자석 (FM1)에 온도 차이를 만들고, 스핀의존 제백 효과에 의해 스핀 전류 (Js)를 발생시켰다. 이 스핀전류가 오른쪽에 위치한 자석 (FM2)으로 흐르면서 나노 자석의 N극·S극의 방향을 회전시킬 수 있었다. 스핀을 이용한 정보저장 소자에서는 자석의 N극·S극의 방향으로 정보를 저장하므로 자석의 방향을 제어하게 되면 나노 자석내의 정보 제어가 가능해짐을 의미한다.

- 13

- 작성자스핀융합연구단 최경민 박사, 민병철 박사

- 작성일2015.06.09

- 조회수25827

-

12

신호 손실이 없는 스핀-전기 전환효과를 이용한 차세대 전자소자 개발

신호 손실이 없는 스핀-전기 전환효과를 이용한 차세대 전자소자 개발 - 전력손실은 작고 속도는 빠른 차세대 반도체개발 가능성 높여 □ 스핀트로닉스 소자는 전자의 전기적 특성과 자기적 특성을 모두 이용하는 차세대 전자소자로써 실리콘 이후 차세대 반도체 소자분야에서 가장 주목받는 후보이다. 스핀이 시계방향으로 돌면 “0”, 반대방향으로 돌면 “1”로 인식하여 전자 하나가 1비트가 되는 것이인데, 전자의 스핀은 제어하기 어려운 특성이 있어 스핀정보를 전압으로 제어하고 전기신호로 바꾸는 것이 스핀트로닉스 소자의 활용여부를 가늠하는 핵심이다. 현재까지 가장 널리 알려진 방법은 스핀을 홀 전압으로 전환하는 스핀 홀 현상을 이용하는 것이다. 기존에 스핀 홀 현상을 이용한 소자는 스핀정보가 전기신호로 바뀌는 과정에서 전자간에 충돌이 발생하였는데 본 연구에서는 전자간의 충돌 전에 원하는 전기신호로 바꾸고 이를 외부에서 제어하는 방법을 이용하여 전자소자를 구현하였다. □ 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 구현철·장준연 박사 연구팀은 “전압으로 스핀정보를 제어하고 신호 손실 없이 전기정보로 바꾸어 주는 스핀 홀 전자소자를 개발하였다”고 밝혔다. □ 일반적인 홀 효과는 전기가 흐르는 채널에서 자기력을 가하여 전자의 방향을 측면방향으로 이동시켜 측면전압을 측정하는 방법이다. 스핀 홀 현상은 이와 달리 전자가 갖고 있는 스핀방향에 따라 이동하는 방향이 달라지고 이 전자의 이동을 전압으로 측정하는 방법이다. □ 본 연구에서는 이러한 스핀 홀 현상을 이용하여 스핀정보를 전기신호로 바꾸는 것이다. 이 실험에서는 초고속 인듐비소 (InAs) 채널을 사용하여 전자간의 충돌을 거의 억제하고 충돌 전에 스핀 홀 현상을 발생시켜 전압을 측정하였다. 이러한 현상을 탄동(ballistic) 스핀 홀 현상이라고 부르고 있으며 이를 이용하면 신호의 감소를 최소화 할 수 있다. □ 또한 본 연구에서는 이러한 무손실 스핀 홀 현상전압으로 자유자재로 조절하여 트랜지스터나 로직소자로 사용가능함을 보여주었고 스핀의 주입부터 스핀의 제어까지 모두 전기신호를 이용한 세계최초의 실험이다. □ 본 연구를 기획하고 주도한 KIST 구현철 스핀융합연구단장, 최원영 연구원은 “이번에 보여준 방법은 기존소자에서 항상 존재했던 전자 간에 충돌로 인한 신호 손실을 없애고 초고속 반도체 채널이 가지는 무손실 스핀-전기 전환 현상을 이용하였기 때문에 현재 반도체 소자개발에 가장 핵심요소인 저전력화에 새로운 방법을 제시한 결과이다.”고 밝혔다. □ 최근 출범한 KIST 차세대반도체연구소를 이끌고 있는 장준연 소장은 “실리콘 이후 시대에 필요한 저전력 소자의 동작을 보여줌으로써 산업계가 실패가능성의 위험성이 있어 적극적으로 연구할 수 없는 반도체 스핀트로닉스의 상용화 가능성을 보여준 연구결과이다.” 고 밝혔다. □ 본 연구는 현재 진행되고 있는 차세대 전자소자중 가장 강력한 후보인 스핀전자소자분야에서 반도체 채널을 기반으로 한 연구에 새로운 패러다임을 제공하였다. 현재 가장 활발하게 연구되고 있는 스핀전자소자는 스핀이 가지고 있는 비휘발성을 이용한 자성 금속기반 스핀토크 메모리이다. 하지만 스핀을 로직소자나 시스템 반도체에 이용하기 위해서는 반도체내의 스핀을 제어가 이루어져야 한다. 본 실험은 특히 차세대 반도체 후보인 화합물 반도체 채널과 무손실 스핀 홀 효과를 결합한 연구로 상대적으로 열세인 국내 비메모리 분야에 새로운 가능성을 제시할 것으로 예상된다. □ 본 연구 그룹은 2009년 세계최초 스핀트랜지스터 기술개발에 이어 무손실 스핀 홀 소자까지 보여줌으로써 반도체 스핀트로닉스 분야의 기술을 선점하였고 관련분야를 주도해 나갈 것으로 기대된다. □ 본 연구는 KIST 기관고유사업과 한국연구재단 중견연구자도약연구사업의 지원으로 수행되었으며, 연구결과는 나노분야의 세계최고 학술지인 네이처 나노테크날로지 (Nature Nanotechnology)지에 5월 25(월)일자 온라인판에 게재되었고 관련특허도 확보하였다 * (논문명) Electrical detection of coherent spin precession using the ballistic intrinsic spin Hall effect - (제1저자) (한국과학기술연구원) 최원영 연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 구현철 박사 <그림자료> <그림 1>무손실 스핀 홀 연상에 의한 스핀의 이동. 스핀의 방향은 외부전압을 이용하여 그림과 같이 회전하는 정도를 조절할 수 있다 (위). 스핀의 방향에 따라 스핀의 이동하는 경로가 결정되어 그림과 같은 경로로 이동한다(아래). 이러한 전자의 경로를 이용하여 전압을 측정할 수 있다. <그림2> 스핀 홀 전자소자의 모습. 신호를 측정하기 위해 와이어를 연결한 소자(좌)와 실제 동작부의 전자현미경사진(우)을 보여주고 있다. <그림3> 분자선 결정성장을 이용한 초고속 반도체 층 제작. 분자선 증착장치(좌)를 초진공상태로 만든 상태에서 원하는 물질을 원자 한 개씩 쌓아서 원하는 초고속 반도체 채널 구조(우)를 만든다.

- 11

- 작성자차세대반도체 연구소 구현철, 장준연 박사 연구팀

- 작성일2015.05.28

- 조회수27330

-

10

성게를 닮은 ‘뾰족뾰족 그래핀 공’, 슈퍼 전지를 만들다

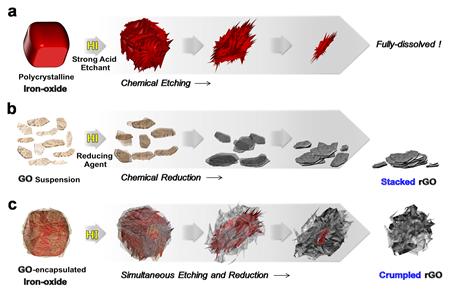

성게를 닮은 ‘뾰족뾰족 그래핀 공’, 슈퍼 전지를 만들다 - 산화철 입자를 성게 모양으로 식각하여 표면적, 전기전도도, 압축-내성 모두 잡은 성게모양 그래핀 공 제작 - 생산성과 공정성 확보로 고밀도?고출력 슈퍼커패시터 상용화를 앞당길 혁신적 소재 친환경 전기자동차나 신재생 에너지저장 시스템을 위한 중대형 전지, 인간 친화적인 웨어러블 전자기기를 위해서는 고용량이면서도 신속한 충·방전이 가능한 압축형 전지인 슈퍼커패시터(supercapacitor)의 개발이 필수적이다. 이런 이유로 슈퍼커패시터는 현재의 이온전지의 한계를 극복할 수 있는 미래형 전지로 각광받고 있지만 에너지 밀도가 낮아 오랜 시간 동안 전기를 저장하고 사용하는 것이 어려웠다. 국내 연구진이 ‘성게처럼 뾰족한 표면을 가진 구겨진 공’ 모양의 그래핀 분말을 대량으로 저렴하게 합성할 수 있는 방법을 개발했다. 기존 탄소 소재보다 전지 저장용량을 3~4배 향상시킬 수 있어 슈퍼커패시터 개발을 앞당길 전망이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전하이브리드연구센터의 손정곤 박사와 이상수 박사팀은, “고밀도 에너지 저장을 위한 산화철 식각 공정을 통한 성게 모양 3차원 그래핀 공 입자를 제작”했다고 밝혔다. 그래핀 소재는 전기전도도가 우수하고 기계적 내구성이 높은데다 표면적이 매우 높아 슈퍼커패시터 전극의 이상적인 소재로 알려져 왔다. 하지만 전지 제조 공정 과정에서 판상 형태의 그래핀은 판과 판사이의 강한 인력에 의하여 흑연과 같은 다층구조로 쌓이거나 빈틈없이 뭉치게 되고, 이 때문에 이온들이 다가갈 수 있는 면적이 줄어들어 전지 성능이 떨어진다. 많은 연구진들은 적층 문제를 해결하기 위해 그래핀의 간극을 넓혀 다양한 3차원 형상의 그래핀 구조로 전지를 구현했지만, 빈 공간이 많아져 부피당 그래핀의 양이 줄어들어 전기용량이 낮아지고 에너지 손실이 생겼다. 일반적으로 다결정의 산화철 입자는 강한 산을 써서 표면을 녹여내면 성게처럼 뾰족한 모양으로 식각이 된다. 연구팀은 산화철 입자의 이러한 식각현상에 주목하여 산화 그래핀 용액을 산화철 입자에 코팅한 후 산화철의 식각 공정과 산화 그래핀의 환원 공정을 동시에 진행했다. 이런 절차를 거치면 뾰족하게 녹아나가는 산화철의 모양에 맞추어 치밀하게 구겨진 성게 모양의 공 구조 그래핀이 만들어진다. 특히, 이 방법은 저렴한 산화철 입자를 녹여내는 간단한 용액 공정으로 진행되기 때문에 저가로 대량생산이 가능하다는 장점이 있다. 이렇게 제조된 그래핀 공은 비표면적과 전기전도도가 높아 전극으로 제작했을 때 무게당 전기의 저장용량이 400 F/g(Farad, 전기 용량의 국제단위)에 달했다. 이는 그래핀의 이론적인 전기저장용량에 가까운 수준이다. 또한, 이 구겨진 형상은 식각에 의해 형성된 재료 본래의 구조로 만들어졌기 때문에 구조 자체의 외부의 강한 압력에도 그 형상과 물성이 유지될 수 있어, 특성의 변화없이 빈 공간을 확연하게 줄여 부피당 저장용량 또한 330 F/cm3 까지 획기적으로 증가되는 현상을 보였다. 이러한 저장용량은 기존의 그래핀 기반 전자 소자의 부피당 저장용량이 100 F/cm3 이하임을 감안할 때 3~4배 이상의 성능향상을 보인 것이라 할 수 있다. 개발한 그래핀 공은 다른 접착제나 첨가제 없이도 다양한 전극 기판에서 압착 등의 방법을 통해 제작이 가능할 뿐만 아니라, 용매에 잘 분산되어 기존 전지 제작 공정에 바로 적용이 가능하고, 우수한 비표면적, 전기전도도 및 압축-내성으로 공정처리 이후에도 성능이 감소되지 않아 우수한 성능의 전극을 구현할 수 있었다. KIST 손정곤, 이상수 박사는 “개발한 성게모양의 그래핀 공은 대량?저가 생산이 가능하고 성능이 뛰어나 차세대 고성능-고압축 전지 개발을 위한 획기적인 솔루션이 될 것으로 기대된다”고 밝혔다. 이번 연구는 미래창조과학부 글로벌프론티어연구개발사업, KIST 기관고유사업, 국가과학기술연구회 R&D 컨버전스 프로그램에서 지원되었다. 연구 결과는 신소재 분야 권위지인 ‘Advanced Functional Materials’ 5월 7일자 온라인에 게재되었다. *(논문명) "Sea-Urchin-Inspired 3D Crumpled Graphene Balls Using Simultaneous Etching and Reduction Process for High-Density Capacitive Energy Storage" - (제1저자) 한국과학기술연구원 이장열 박사 - (교신저자) 한국과학기술연구원 손정곤 박사 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이상수 박사 <그림자료> <그림 1> 성게형 입자로 본뜬 구겨진 그래핀 공의 합성 과정 및 원리 모식도. (a) 성게 모양으로 식각되는 산화철 입자. (b) 환원과 함께 적층이 일어나는 산화 그래핀. (c) 식각-환원이 동시에 진행되어 적층 없이 자연스럽게 구겨지는 그래핀. <그림 2> 그래핀이 코팅된 산화철 입자의 형상 변화를 보여주는 전자주사현미경 이미지. (a) 성게 모양으로 식각되는 산화철 입자(좌)와 실제 성게 모습(우, 출처: ocean.nationalgeographic.com). (b) 식각-환원 처리 시간에 따른 형상 변화(좌)와 최종적으로 제조된 구겨진 그래핀 공.

- 9

- 작성자광전하이브리드연구센터 손정곤 박사, 이상수 박사팀

- 작성일2015.05.18

- 조회수26608

-

8

극치환된 구조의 양자점 LED 제작, 차세대 발광 디스플레이 개발 박차

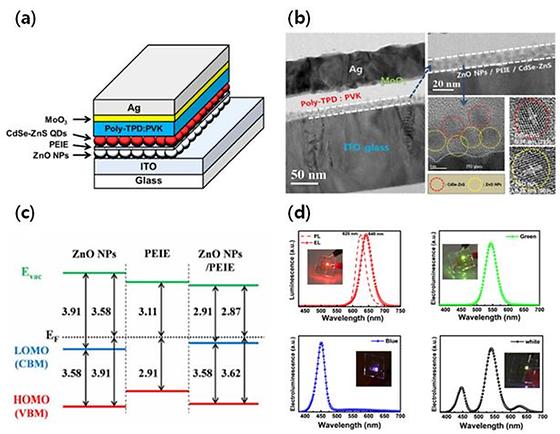

극치환된 구조의 양자점 LED 제작, 차세대 발광 디스플레이 개발 박차 - 고분자 물질과 산화아연을 이용하여 극치환된 구조의 양자점 LED 개발 - 소자의 발광 효율을 극대화 시키는 특성 확보 반도체 산업과 더불어 국내 주요 양대 산업의 하나인 디스플레이(Display)는 영상 전달 매체로서 그 중요성이 점차 강조되고 있다. 디스플레이가 더 발전하기 위해서는 저소비전력화, 경량화, 고화질화, 유연성 등의 요건들이 필요하다. 이를 위해 차세대 디스플레이 및 면발광 조명 소재로 양자점 발광 소자가 연구되고 있다. 국내 연구진이 소재의 양 극을 치환한 구조로 제작한 LED 디스플레이는 소자의 구동이 안정적이며 발광 효율이 3배이상 개선되는 효과를 보였다. 고휘도, 저소비전력의 디스플레이 및 조명 개발이 한층 가까워질 전망이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전소재연구단 황도경 박사/미래융합기술연구본부장실 최원국 박사 연구팀은 고분자 물질(PEIE)과 산화아연(ZnO) 나노입자 이중층을 전자 주입층/수송층으로 사용하여 소자의 안정성과 발광 효율을 극대화할 수 있는 극치환된 구조의 양자점 LED 개발에 성공하였다. 고분자 물질인 PEIE은 값이 싸고, 친환경적인 물질로, 금속, 전도성 유기물 등과 만나게 되면, 각 물질들이 지니고 있는 일함수를 낮춰주는 표면 개질체로서의 기능을 할 수 있다. 산화주석인듐(ITO)은 일함수가 높기 때문에(4.8eV) 주로 양(Anode)극으로 사용이 많이 되었으나, PEIE(표면 개질체)를 코팅 함으로서 일함수를 낮춰주어(3.08eV) 음(Cathode)극으로 극을 치환 할 수 있다. 이렇게 극이 치환된 구조는 소자의 안정성을 향상시킬 수 있다. 그러나 고분자물질(PEIE)만으로 주입층/수송층을 만드는 경우 고분자물질이 주입층의 역할만을 수행하여 외부 주입된 정공을 차단하며 전자를 효과적으로 수송시켜주는 전자 수송층를 역할을 하지 못하는 문제가 발생한다. 연구진는 이를 개선하기 위해 PEIE 고분자 표면 개질체와 효과적인 전자수송층의 역할을 하는 산화아연(ZnO) 나노 입자를 이중 층으로 형성하여 나노 이중 층이 전자 주입층/수송층으로 사용하여 극치환 구조의 양자점 LED 제작에 성공하였다. 산화아연/고분자물질(ZnO/PEIE) 이중층의 경우 PEIE 단일층보다 양자점내에 정공과 전자의 재결합을 보다 효과적으로 이루게 하여 LED 소자의 발광 휘도가 3배 이상 향상된 결과를 확인하였다. 황도경, 최원국 박사는 “PEIE와 ZnO은 값싸고 친환경적인 물질일 뿐만 아니라 지구상에 풍부한 자원이라 대량 생산에 적합하며, 이를 통하여 제작된 극치환된 구조의 소자는 구동이 안정적인 장점이 있다. 또한 이런 이유로 디스플레이의 수명 연장에 효과적이며, LED 디스플레이와 구동 원리가 유사한 태양 전지 또는 광센서 소자에도 적용 가능 할 것” 이라고 밝혔다. 본 연구는 KIST의 기관고유 미래원천연구사업 및 산업통상자원부 제조기반산업핵심기술개발사업 지원으로 수행되었으며, 3월 10일(화)자 Scientific Reports에 온라인 게재되었다. (논문명) “Inverted Quantum Dot Light Emitting Diodes using Polyethyleniminee ethoxylated modified ZnO” (DOI: 10.1038/srep08968) - (제1저자) 한국과학기술연구원 김홍희 박사과정 학생 연구원 - (공동교신저자) 한국과학기술연구원 황도경 박사 - (공동교신저자) 한국과학기술연구원 최원국 박사 <그림1> 전분자 물질(PEIE)와 산화아연(ZnO)를 이용하여 제작된 극치환 구조의 양자점 발광 다이오드. (a) 극치환된 구조의 양자점 LED 모식도. (b) 양자점 LED 단면의 광학 현미경 사진(왼쪽), 그리고 양자점(CdSe/ZnS)과 산화아연(ZnO)의 원자 격자 구조(오른쪽). (c) 고분자 물질(PEIE)와 산화아연(ZnO) 간의 에너지 준위 다이어그램. (d) 제작된 발광다이오드의 전계 발광 스펙트럼 및 발광 사진(적색, 녹색, 청색, 백색 모두 구현이 가능함을 보여준다)

- 7

- 작성자광전소재연구단 황도경 박사, 미래융합기술연구본부 최원국 박사 연구팀

- 작성일2015.03.25

- 조회수28386

-

6

두개골 손상없이 초미세 뇌파 측정 가능한 신소재 개발

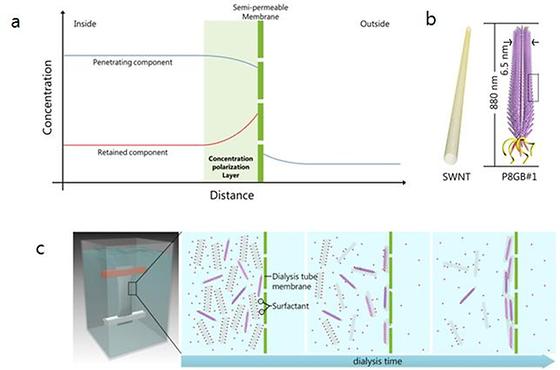

두개골 손상없이 초미세 뇌파 측정 가능한 신소재 개발 - 나노 소재와 바이오 물질을 이용한 전도성 대면적 나노매쉬 형성 기법 - 비침습적 방법으로 생체신호 측정이 가능해 헬스케어 시장 활용 가능 뇌, 심장, 근육 등에서 나오는 생체 신호는 건강 상태를 모니터링하는데 중요한 정보를 제공한다. 국내 연구진이 나노물질과 바이오 물질을 결합해 생체를 손상시키지 않으면서 생체 신호 감지 효과는 큰 신소재를 개발했다. 뇌파는 신호가 약한 생체 신호의 대표적인 사례로 그동안 두개골을 잘라 센서를 부착해 신호를 측정해왔다. 연구진이 개발한 신소재를 소자에 부착해 생쥐의 뇌파를 측정한 결과 두개골을 손상시키지 않고도 기존 소자보다 4배 이상 효과가 뛰어난 것을 확인했다. 이렇게 개발된 소자는 휘어지는 기판에서도 잘 구현되어 웨어러블 전자 기기를 활용한 의료 시장에 널리 활용될 수 있을 전망이다. o 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권)은 스핀융합연구단 이현정 박사팀이 주도하고 신경과학연구단 최지현 박사, 고온에너지재료연구센터 최인석 박사 연구팀이 공동으로 참여하여 “바이오 물질과 결합한 단겹탄소나노튜브기반 대면적 나노매쉬 형성 기법을 개발했다”고 밝혔다. 뇌, 심장, 근육 등 이온 생체 내에서의 신호 전달은 대개 이온 등의 형태로 정보가 전달된다. 이러한 이온 형태의 정보를 전자소자를 이용하여 분석하기 위해서는 이온신호를 전기적인 신호로 바꾸는 것이 필요하다. 생체와 전자의 상호작용을 통한 효과적 전자소자를 개발하기 위해서는 전기 전도도가 높아야 할 뿐만 아니라 이온 혹은 생체물질과 잘 접촉할 수 있는 나노 구조의 형성이 중요하다. 또한 생체의 특성상 유연한 소자가 기계적 움직임을 구동할 수 있어야 하고, 생체 손상을 최소화 할 수 있는 비침습적 모니터링 기술이 필요하다. 이현정 박사팀은 나노전자소재와 바이오 물질을 이용하여 약한 생체신호도 감지할 수 있는 그물망 구조의 나노매쉬형 나노바이오융합 신소재를 개발했다. 이러한 나노매쉬형 전극은 나노수준으로 제어된 구조를 바탕으로 기존 전극보다 생체 접촉 저항을 7배 이상으로 낮추어 생체에 직접 활용하기 좋고, 다양한 형태의 유연 기판과의 접촉성도 우수하여 건강모니터링 스마트 패치나 밴드 등 스마트 웨어러블 소자에 핵심소재로 적용이 가능하다. o 1차원 구조를 가진 단겹탄소나노튜브는 전기적, 기계적, 화학적으로 뛰어난 특성을 지니고 있어서 이들을 침투 구조로 구현하여 유연 전자소자, 뇌 전극, 및 에너지 소자 등에 응용하기 위하여 많은 연구자들이 노력하여 왔다. 전도성 물질이자 1차원인 단겹탄소나노튜브가 침투 구조(percolating structure)를 가지는 경우 이온과 상호작용을 잘 할 수 있고, 그 효과가 극대화 될 수 있다. 그러나 단겹탄소나노튜브는 서로 달라붙는 성질이 있어서 공정이 매우 까다롭다는 단점이 있다. 또한 유연 소자에 적용하기 위해서는 형성된 물질을 원하는 기판에 옮겨야 하는데 이를 위해서는 복잡한 공정과 독한 화학물질들을 사용해야 했다. 따라서 적용할 수 있는 물질에 제한이 있었다. o 연구팀은 단겹탄소나노튜브와 특이적으로 결합하는 바이오 물질 P8GB#1을 찾아내고, 찾아낸 바이오 물질을 계면활성제로 분산된 단겹탄소나노물질과 혼합하여 투석을 진행하였다. 계면 활성제로 분산된 단겹탄소나노물질을 물속에서 투석하면 농도 차이로 반투과멤브레인 근처에서 계면활성제의 농도가 낮아져서 나노 물질이 엉키는 현상이 생기는데 연구팀은 이를 역으로 이용한 것이다. o 투석이 진행되는 동안 멤브레인 근처에서만 바이오 물질과 단겹탄소나노튜브가 결합하게 되고 대면적의 나노매쉬가 형성됨을 증명했다. 바이오 물질이 나노구조를 제어하는 동시에 단겹탄소나노튜브와의 안정적인 결합을 유도하여 나노매쉬가 대면적으로 형성되는데 중요한 역할을 하는 것이다. □ 연구팀은 개발한 신소재를 적용해 ‘고집적 유연뇌전극’을 만들고 이를 활용해 생쥐의 고주파뇌파를 측정했다. 고주파뇌파(HFBSs, High-Frequency Brain Signals) 신호는 뇌 과학적으로 중요하지만 신호가 약해 주로 두개골을 뚫고 전극을 삽입하는 형태로 측정해 왔다. 연구팀의 전극은 두개골을 침습하지 않고 두개골상에 전극을 붙여 신호를 측정했고, 그 결과 기존 전극보다 고주파뇌파를 4배 이상 잘 감지하는 것을 확인하였다. □ 연구진이 개발한 방법을 이용하면 공정이 간단하면서도 나노매쉬를 대면적으로 구현할 수 있으며, 수용액 내에서 형성되므로 나노매쉬의 화학적인 분리 과정이 필요 없게 되어 바이오 물질 및 화학공정에 취약한 기판에도 적용이 가능하다는 장점이 있다. □ 개발한 신소재는 헬스케어용 웨어러블 전자소자와 유연바이오센서에 핵심소재로 사용할 수 있고 스트레쳐블 투명 전극, 유연에너지 저장 및 변환 소자 등에도 다양하게 활용될 것으로 기대된다. □ 본 연구는 KIST의 주요 연구 사업으로 수행되었으며, 연구결과는 재료 연구 분야의 학술지인 어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)지에 2월 4(수)일자에 게재되었다. * (논문명) Hydrodynamic Assembly of Conductive Nanomesh of Single-Walled Carbon Nanotubes using Biological Glue - (제1저자) 한국과학기술연구원 이기영 박사 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이현정 박사 KIST 이현정 박사 <그림 1> 전도성 나노매쉬의 형성 원리 및 구성 물질. a 투석 과정에서 형성되는 농도분극을 대략적으로 나타내는 그림. b 나노 전자소재인 단겹탄소나노튜브 (SWNT)와 이와 특이적으로 결합하는 바이오 물질(P8GB#1, biological glue). c 단겹탄소나노튜브와 특이적으로 결합하는 바이오 물질을 농도분극현상과 결합하여 전도성 나노매쉬를 형성하는 방법 <그림2> a 대면적으로 형성된 나노매쉬 이미지와 b,c 나노매쉬의 나노구조 및 그 개략도, 바이오물질은 나노매쉬의 나노구조를 제어할 뿐 아니라 대면적 나노매쉬구조를 유지하고 안정화하는 역할도 하게 된다. <그림3> 전도성 나노매쉬를 적용한 고집적 유연뇌전극(a)을 사용하여 쥐의 뇌신호를 비침습적으로 측정한 결과, 생체 접촉저항을 7배 이상 낮추고(c) 뇌과학적으로 중요하지만 신호가 약해 주로 침습적인 형태로 연구되어 왔던 고주파뇌파(HFBSs, High-Frequency Brain Signals) 신호를 4배 이상 잘 감지하는 것(d)을 확인하였다. w/는 나노매쉬를 적용한 전극, w/o는 나노매쉬를 적용하지 않은 일반 전극을 나타낸다.

- 5

- 작성자스핀융합연구단 이현정 박사팀

- 작성일2015.02.12

- 조회수31595

-

4

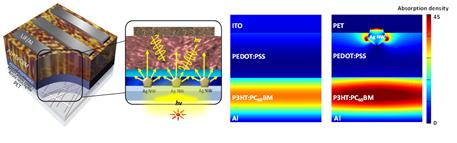

고가의 유기태양전지 전극소재 은으로 대체해 효율 향상 및 원가 절감

고가의 유기태양전지 전극소재 은으로 대체해 효율 향상 및 원가 절감 - 기존 방사선 양의 1/6로 치료, 단백질과 항암제를 결합한 물질 제조해 부작용 최소화 - 과학자와 의학자의 협력을 통한 임상중개 공동연구의 결과 국내연구진이 휘어지는 유기태양전지 소재를 고가의 인듐소재가 아닌 은나노선(Ag nanowire)을 대량 합성하여 저가로 생산하는 기술을 개발했다. 은나노선 자체는 고가의 소재이지만 이것을 롤처럼 휘어지고 면적이 큰 물질로 개발하여 유기태양전지에 적용해 생산단가를 낮췄다. 이렇게 만들어진 유기태양전지는 기존 인듐 전지보다 30%이상 효율이 높고 기존 투명전극보다 전극의 단가를 60% 이상 낮출 수 있어 휘어지는 전자기기에 널리 사용될 수 있을 전망이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전소재연구단 오영제 박사팀은 그동안 가격이 비싸 사용이 제한되었던 은나노선을 저가의 양산화 기술로 자체 개발하여 한국과 미국에 특허로 등록했다. 또 이를 이용하여 현재 널리 상용되고 있는 인듐주석산화물(ITO) 투명전극을 대체 할 수 있는 은나노선 기반의 유기태양전지의 향상된 성능을 검증하여 광변환 효율이 향상되는 원리를 규명하였다고 밝혔다. 이 결과는 Small지 온라인 최신호(12 Jan. 2015/제목: Enhanced light scattering and trapping effect of Ag nanowire mesh electrode for high efficient flexible organic solar cell)에 개재되었다. 휘어지는 유기태양전지를 만들기 위해서는 높은 전기전도성과 유연성을 동시에 갖는 투명한 전극이 필요하다. 그러나, 기존 투명전극은 고가 인듐(In)의 한정된 자원과 고진공설비로 인하여 가격이 높고 유연성도 낮은 것이 단점으로 지적돼 왔다. 이런 이유로 성능과 비용, 유연성 측면에 장점이 있는 탄소나노튜브(CNT), 그래핀, 산화아연(ZnO) 등과 각각의 장점을 복합한 하이브리드형 전극 연구가 활발하게 이루어지고 있다. * 투명전극 [ 透明電極, transparent electrode ] : 광 투과성과 전기전도성이 동시에 있는 전극. 산화 주석, 산화 인듐, 백금, 금 등의 박막을 유리에 피복한 것이 사용된다. 생체 관련 물질의 산화-환원 거동과 각종 재료의 일렉트로크로미즘, 태양전지와 투명소자, 액정표시 패널용 등에 필수적으로 쓰이는 전극이다 연구팀은 은(Ag)을 변형해 태양전지에 사용했다. 은나노선이 포함된 용액을 플라스틱 기판에 코팅하는 방식의 저렴한 용액 공정을 활용하여 롤투롤(Roll-To-Roll) 방식의 대면적 투명전극을 생산했다. (그림 1) 개발한 기술은 대면적으로 제작이 가능하고 저가인데다 유연성이 높아 휘어지는 태양전지에 적합하다. 뿐만 아니라 은나노선 투명전극의 낮은 표면 거칠기와 우수한 전기적, 광학적 특성으로 인해 플렉시블 디스플레이, 터치스크린 판넬 및 OLED 등 많은 유연한 전자소자에 다양하게 적용될 수 있어 인듐주석산화물을 대체할 투명전극 사업화에 적합한 기술로 평가받고 있다. 본 연구는 KIST 미래원천연구사업으로 지원되었다. 0 기술 설명 개발된 대면적 은나노선 전극은 가격 및 기술경쟁력이 우수 할 뿐만 아니라, 1만회 이상의 굽힘시험을 한 결과 유연성도 우수함을 확인할 수 있었다. 또한 태양전지의 내부에 인듐주석산화물을 직접 대체할 수 있어 실제 전지에 바로 적용 할 수 있게 되었다. 실제 이렇게 유연한 PET 기판 상에 제작한 전극소재는 투광도(기판포함) 90%와 면저항 16Ω/sq을 보였는데 이는 기존 유리기판 인듐주석산화물(ITO) 투명전극(투광도 92%, 12 Ω/sq)에 버금가는 성능이다. 그러나 PET 기판 인듐주석산화물(투광도 90%, 면저항 50Ω/sq)보다는 우수한 특성을 보였다. * 투광도 : 빛이 투과되는 정도, 투광도가 높을수록 광전변환효율(photoelectric comversion efficiency)이 커서 좋다. * 면저항 : 단위 면적당 전기 저항, 저항이 낮을수록 유기태양전지 효율이 좋다. 현재 유기태 양전지는 유리기판 인듐주석산화물 투명전극을 사용하고 있다. 연구팀이 개발한 은나노선 투명전극을 이용하여 유기태양전지 소자를 제조한 경우 유리기판 인듐주석산화물보다 투광도는 2%정도 낮고 면저항이 높음에도 불구하고 광변환 효율이 낮아지지 않고 오히려 증가하였다. 연구진은 이러한 원인을 은나노선 때문에 들어오는 광자(photon)가 산란(scattering)되고 작업층(working layer)에서 광반응을 이루지 않고 반사되는 광들이 은나노선 표면에서 반사하여 다시 작업층(working layer)으로 되돌려 보내는 광자의 가둠효과(trapping)를 통해 입증하였다. 결과적으로 연구팀은 기존 인듐주석산화물(ITO/유리기판)을 이용한 유기태양전지 보다 30% 이상 높은 효율을 나타내는 저비용의 유연소자를 제작할 수 있었다.(그림 2) <그림 설명> 그림 1. 유연기판(PET) 위에 대면적으로 연속 코팅한 은나노선 투명전극 사진 그림 2. (좌) 기존 ITO와 은나노선 투명전극의 투광도 비교 (우) 두 샘플의 I-V 곡선: 가시광선대의 투광도가 ITO 전극이 우수함에도 불구하고 I-V특성은 은나노선이 훨씬 우수함 (즉, 광변환 효율이 우수함) 그림 3. (좌) 제조된 OPV 구조 (은나노선 표면에서의 광산란을 보여줌 (우) 컴퓨터 FDTD(finite difference time domain) simulation결과 이러한 효과는 Maxwell equation을 이용한 electric field disturbance 해석 (simulation)에 의해서도 충분히 예측할 수 있으며, 이 결과가 그림(우)에 제시되어 있다. 또한 photon의 산란효과뿐만 아니라 working layer에서 광반응을 이루지 않고 반사되는 photon들이 Ag nanowire layer에서 반사하여 다시 working layer로 되돌려 보내는 photon 가둠효과(trapping)까지 발생하는 것으로서, 앞에서 살펴본 바와 같이 투광도가 낮음에도 불구하고 광 흡수량을 증가시키는 효과가 발생하여 short circuit current (Jsc)의 증대를 통한 OPV 효율이 증가한 것이다.

- 3

- 작성자광전소재연구단 오영제 박사팀

- 작성일2015.01.21

- 조회수27393

-

2

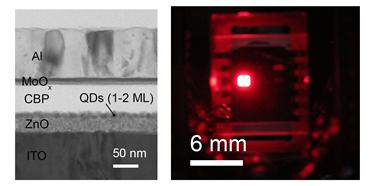

궁극의 디스플레이‘양자점 발광소자’ 효율 변화의 원인 밝혀

궁극의 디스플레이‘양자점 발광소자’효율 변화의 원인 밝혀 - 효율 저하 원인 규명으로 저비용, 고색순도, 고휘도 양자점 발광소자 개발 앞당겨 - 높은 안정성에 세계 최대 밝기 구현, 차세대 디스플레이 및 조명에 적용 가능성 열어 국내 연구진이 에너지 효율이 높고 밝은데다 다양한 색상 구현이 가능해 궁극의 디스플레이로 각광받고 있는 ‘양자점 발광소자’의 효율에 영향을 미치는 핵심 요인을 밝혔다. 연구진은 발광소자의 발광층에서 발생하는 양자점들 사이의 에너지 전달 현상이 소자의 효율을 저하시킨다는 사실을 밝혔다. 뿐만 아니라, 이러한 에너지 전달 현상을 최소화하기 위해 연구진은 양자점의 구조를 변화시켰고 이를 바탕으로 적색 소자중 세계 최고 밝기를 지니는 고효율 양자점 발광소자를 제작하는데 성공했다. 이번에 개발된 기술은 차세대 고색순도 디스플레이 및 고휘도 조명등에 폭넓게 적용될 전망이다. 한국과학기술연구원(원장 이병권) 광전하이브리드연구센터의 배완기 박사팀은 한국과학기술원(KAIST) 이도창 교수팀 및 서울대학교 이창희 교수팀과의 공동연구로, 양자점간의 에너지 전달현상이 최소화된 양자점 광원소재를 개발하였고, 이를 전계 발광소자에 적용하여 세계 최대 밝기를 보이는 고휘도, 고성능, 고색순도 양자점 발광소자를 개발하였다. 본 연구는 ‘Influence of Shell Thickness on the Performance of Light-Emitting Devices Based on CdSe/Zn1-XCdXS Core/Shell Heterostructured Quantum Dots’ 라는 제목으로 재료분야 과학전문지 ‘Advanced Materials'지 12월 17일호에 게재되었다. 양자점은 1-20나노미터(1 나노미터는 10억분의 1미터) 크기를 지니는 동그란 모양의 반도체 나노입자이다. 크기, 모양 및 조성에 따라 방출하는 빛의 파장이 손쉽게 조절되고, 높은 광효율 및 우수한 색순도를 지니고 있어, 차세대 디스플레이 및 조명 소재로 각광받고 있다. ‘양자점 전계 발광소자“는 디스플레이나 조명 같이 빛을 내는 제품을 만들기 위한 소자 내부에 양자점들을 필름 형태로 코팅하고 전기를 공급한 것이다. 양자점 소자의 효율을 규명하기 위해 연구진은 동일한 크기의 빛을 내는 양자점 코어(Core) 위에 다양한 두께를 가진 껍질층 (Shell)을 단계적으로 형성하였다. 이렇게 만들어진 다양한 양자점은 코어 크기가 동일하기 때문에 광학적 특성이 유사하지만, 그 껍질(Shell)의 두께 차이로 인해 에너지 전달 효율에 큰 차이를 지니게 된다. 얇은 두께의 껍질을 지니는 양자점 필름 내에서는 에너지 전달(Energy Transfer) 현상이 가속화되고 이는 급격한 광효율 저하 현상으로 이어졌다. 반면 두꺼운 껍질의 양자점은 코어 간 간격이 멀어지고 그에 따라 에너지 전달 현상이 감소하여 높은 필름 효율을 나타내는 것을 확인했다. 한편 높은 전하 밀도에서 안정성이 떨어지는 문제로 상업화가 어려운 발광소자의 한계를 개선하기 위해 연구진은 낮은 전하 밀도에서 높은 전하 밀도까지 전하량을 달리하여 양자점 내부로 들어가는 전하량의 변화가 양자점의 소자 특성과 어떻게 연관되는지 분석하였다. 그 결과 낮은 전하 밀도에서 높은 전하 밀도까지 전 영역대에 걸쳐, 두꺼운 껍질의 양자점이 높은 광자 변환 효율과 소자 구동 안정성을 보이는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 결과를 활용해 적색 발광소자를 개발했고 개발된 소자는 높은 전하 밀도에서도 뛰어난 안정성과 현재까지 보고된 소자 중 세계 최대 밝기인 10만 nit(니트) 밝기를 구현했다. 현재까지 양자점을 활용하여 개발된 발광소자는 색순도가 높은 장점이 있지만, 실제 디스플레이 제품에 쓰이는 밝기 영역에서는 효율이 비교적 낮고 안정성이 저하되는 등 상용화에 큰 어려움을 겪고 있었다. 본 연구를 바탕으로 양자점 구조에 따른 발광소자의 효율 문제 및 안정성 문제를 해결하여 차세대 디스플레이 및 조명등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다. KIST 배완기 박사는 “이번에 규명된 양자점 발광소자의 효율저하 원인을 해결하고, 또한 소자의 구동 안정성을 확보하면, 양자점 기반의 차세대 고색순도 디스플레이 및 고휘도 조명의 상용화를 앞당길 수 있을 것 보인다”며, “앞으로 높은 안정성을 지닌 양자점 소재 및 소자 구조 개발에 집중하여, 양자점 기반 기술의 상용화에 힘쓸 계획이다”고 말했다. 본 연구는 KIST 기관고유사업의 지원으로 추진되었다. (연구자)KIST 배완기 박사 <그림 1. KIST에서 개발된 고휘도, 고색순도 양자점 재료 구조 및 전자현미경 사진> <그림 2. 양자점 발광소자, (좌) 단면 현미경 사진 및 (우) 발광 사진>

- 1

- 작성자광전하이브리드연구센터의 배완기 박사팀

- 작성일2014.12.22

- 조회수25667