연구소소개

-

30

흑린 나노 소재로 초고속 광학 스위치 구현한다

흑린 나노 소재로 초고속 광학 스위치 구현한다 - 흑린(Black Phosphorus) 소재의 광학적 비선형성 연구를 통한 새로운 발견 - 초고속 처리특성과 기존의 전자 소자와 호환 가능한 광학스위치 구현 그래핀의 발견 이후 2차원 소재에 대한 연구가 많이 진행되고 있다. 특히 흑린(Black Phosphorus)은 전자이동성이 우수하고 높은 비선형성*을 가져 차세대 광·전 융합소자 구현의 필수소재로 주목받고 있다. 국내 연구진이 이러한 흑린의 비선형성에 대한 연구를 바탕으로 초고속 광학스위칭 소자**를 개발하였다. * 광학적 비선형성 : 광학 매개체에 가해지는 전기장 또는 자기장의 세기에 따라 광학적 특성이 선형적 (1차 비례 관계)으로 변하는 것이 아니라, 비선형적 (2차 이상의 관계)으로 규정 되어지는 특성이다. ** 비선형성이 높을수록 가해지는 작은 전자기장의 세기에도 광전소자의 on상태와 off상태가 명확해져 소자의 우수한 특성을 기대할 수 있다. 광섬유를 이용한 소자에서는 대표적인 비선형성으로 four wave mixing (FWM)을 들 수 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전소재연구단 송용원 박사팀은 기존에 전자소자용으로만 연구되던 흑린 활용기술을 초고속 광학소자용으로 확장했을 뿐만 아니라, 빠른 데이터 처리 능력을 갖는 광학소자와 집적 전자소자와의 호환 가능성을 높이는 결과를 보여줬다. 이번 연구결과는 현재 집적화의 한계에 부딪힌 전자소자의 처리 능력을 대폭 향상 시켜줄 대안으로, 광·전 융합소자에 대한 현실적인 접근이란 평가를 받고 있다. 송용원 박사는 “흑린을 활용하여 제작된 초고속 광학 데이터 스위칭 소자는 20 GHz 속도 상에서 그 성능을 확인했다.”고 전하며, “개인통신 단말기, 의료 시스템, 센서 네트워크, 엔터테인먼트, 스마트 운송시스템 등 데이터 트래픽(traffic)에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 현 시점에서 기존의 전자소자와 초고속 광학소자의 융합은 디지털 라이프의 새로운 장을 열 것”이라고 밝혔다. 흑린의 광학적 비선형성에 관한 연구는 최근에서야 각광받고 있으며, 이 소재를 이용한 광학스위칭 연구는 사실상 전무한 상태였다. 이번 연구진이 개발한 흑린 광학소자는 Four Wave Mixing(FWM) 현상***을 이용, 진행되는 광신호를 다른 파장의 2차 채널에 정확히 복사해 내었다. 이 과정에서 새롭게 생성되는 채널들은 서로 다른 파장임에도 불구하고, 기존 채널이 갖는 신호특성을 그대로 보존하였다. 이러한 특성은 광통신 분야에서 신호의 변형, 복사, 연산 등에 활용되고 있다. 특히, 특정 파장으로 이송되는 광신호를 다른 파장으로 복사하는 과정이 매우 빠르게 이루어져 초고속 신호처리에 적합하며, 흑린과 같이 우수한 비선형성 나노소재를 사용할 경우 최소 공간 내에서 적은 양의 에너지로도 동작이 가능하여, 기존의 기술보다 월등한 효율을 보여준다. 연구진은 기존 미터(m)에서 길게는 킬로미터(km) 단위의 특수 광섬유를 요구하던 비선형 광학 소자를 흑린을 사용한 밀리미터(mm) 단위의 소자로 대체하여 흑린의 비선형성을 정량적으로 분석하였으며, 20 GHz의 변조(modulation)속도로 스위칭을 구현하는데 성공하였다. ***FWM은 두 개의 각각 다른 파장의 채널이 비선형성 물질 내에서 상호작용할 때 새로운 채널 두 개가 새로이 생성되는 현상을 지칭한다. 논문의 제1저자인 시암 우딘(Siam Uddin) UST 통합과정 학생은 “광·전 분야에서 세계 최초로 효율적인 광학스위칭 소재로서의 흑린을 재발견하였으며, 연구결과의 상용화를 위한 연구를 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다. 이번 연구는 미래창조과학부(장관 최양희) 지원으로 KIST 기관고유사업과 한국연구재단 기초연구사업(개인연구)의 지원으로 수행되었으며, 연구결과는 Scientific Reports에 2월 27일(월)자 온라인 판에 게재되었다. * (논문명) Nonlinear Black Phosphorus for Ultrafast Optical Switching - (제1저자) Siam Uddin (UST IRDA 통합과정) - (교신저자) 송용원 책임연구원 <그림설명> <그림 1> 두 개의 채널이 흑린 소자를 통과할 때 Four-Wave-Mixing(FWM)에 의해 두 개의 추가 채널을 생성함에 있어서, 기존의 초고속 광신호를 그대로 복사하는 작동에 대한 모식도. <그림 2> 광도파로에 코팅된 흑린소자의 특성 분석 결과 라만 스펙트럼과 X-ray 분석을 통해 코팅 후에도 흑린소재의 특성 유지가 가능함을 확인 하였고, 코팅된 물리적 제원도 분석 <그림 3> 흑린 기반의 광학 스위치를 이용한 초고속 광 스위치 실험 장치 및 동작 특성 - 광학 데이터의 빠르기를 변화하면서 측정한 광학스위치의 동작 특성을 보여준다

- 29

- 작성자광전소재연구단 송용원 박사팀

- 작성일2017.03.02

- 조회수20072

-

28

새로운 물성을 가지는 흑연(AA’) 구조체 개발

새로운 물성을 가지는 흑연(AA’) 구조체 개발 - 모방이 익숙한 기초연구분야에서 창조적인 연구결과 - 탄소재료 역사 100년을 움직일 탄소연금술 초석 마련 흑연은 그래핀*의 적층체이다. 탄소재료 역사상, 흑연은 그래핀이 ABAB..규칙으로 겹쳐진(그림 1. 참고) AB 적층구조인 AB 흑연이 유일한 결정 구조로 알려졌었다. 최근 국내 연구진이 강철같이 강하고, 종이처럼 가벼운 탄소소재를 만들 수 있는 AA’규칙을 가지며 적층된 새로운 흑연 구조체를 개발했다. *그래핀 (graphene) : 탄소원자의 이차원 구조체이며(두께 0.4 nm), 흑연의 기본 구성 단위. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전소재연구단 이재갑 박사팀은 기초과학지원연구원 김진규 박사팀, 표준과학연구원 김용일 박사팀, 영남대학교 민봉기 박사팀, 연세대학교 이우영 교수팀, 영국 Heriot-Watt대 Phillip John 교수팀과의 공동연구로 새로운 물성을 가지는 흑연 구조체인 AA’흑연을 보고했다. (AA’ (한글명 : 에이에이 프라임)) 공동연구팀은 나노크기의 그래핀 분말을 원료로 사용하여 이를 적정 조건에서 열처리 또는 플라즈마 처리시켜 그래핀 나노분말이 AA’ 흑연으로 재결정화 됨(그림 2. 참고)을 X-ray분석, 고해상투과전자현미경(HRTEM)(그림 3, 4. 참고), 시뮬레이션 및 에너지 계산으로 규명했다. AA’ 흑연은, 기존에 알려진 AB 흑연보다는 조금 불안정하지만, AA’ 2층 그래핀** 핵의 방향성 성장으로 1차원 형태(나노 끈)로 나타난다. 이 흑연 나노 끈은 단결정이어서 강하고 유연해 이를 기초소재로 활용한다면 강철같이 강하고 종이처럼 가벼운 고탄성 탄소구조체를 설계·제조할 수 있을 것으로 전망된다. **AA’ 2층 그래핀 : AA’ 규칙으로 적층된 두 층의 그래핀. 또한, AA’ 흑연은, 도체인 AB 흑연과 달리, 반도체***(밴드갭 0.35 eV; 실리콘은 1.1 eV)특성을 가져 새로운 광/전자소자로 널리 응용될 것으로 기대된다. ***반도체 : 순수상태에서는 부도체이나 빛이나 열을 받으면 일시적으로 전기가 통하는 물질. KIST 이재갑 박사는 “모방이 익숙한 기초연구분야에서 창조를 말할 수 있는 의미있는 결과”라고 말하면서, “새로운 물성을 갖는 흑연 구조체를 제조할 수 있는 탄소연금술의 초석을 마련했다.”고 밝혔다. 본 연구는 미래창조과학부(장관 최양희) 지원으로 KIST 기관고유사업으로 수행되었으며, 연구결과는 세계적 우수 과학저널인 ‘Scientific Reports’에 12월 21일(수) 온라인 게재되었다. * (논문명) The Nature of metastable AA’ graphite: Low Dimensional Nano-and Single-Crystalline Forms (Scientific Reports). - Paper Acceptance: DOI: 10.1038/srep39624 - 제1 및 교신 저자: 한국과학기술연구원 이재갑 박사 <그림설명> <그림 1> AA‘ 흑연 (a) 및 AB 흑연(b)의 구조도(정방정계). a’, a“ 및 b’, b“은 각각 AA’ 흑연 및 AB 흑연의 시뮬레이션 투과전자현미경 조직 및 이의 패턴을 나타낸 것임. 이 분석으로 구조를 확인 할 수 있음. AB 흑연은 육방정계 구조이나 본 연구에서는 비교를 위해 AA’의 정방정계로 나타내었음. <그림 2> AA‘ 흑연의 성장 모식도. AA’ 흑연은, 그래핀 나노분말(좌)의 열처리 또는 플라즈마 처리를 할 경우, AA’ 이중 그래핀 (Bi-layer graphene) 핵의 방향성 성장으로 1차원 ‘나노 끈’구조의 형태(우)로 나타난다. AA’ 흑연은 AA’AA’ 순 적층을 갖는다. <그림 3> AA‘ 흑연의 고해상도 투과전자현미경 사진. 그림 1에 나타낸 시뮬레이션 조직(e’, f’)이 나타나는 것으로부터 AA’ 흑연임을 확인할 수 있음. <그림 4> 본 연구에서 합성된 단결정 AA‘ 흑연의 고해상도 투과전자현미경 사진 (a-c) 및 분석 자료. a’, c‘, c“패턴은 이 시료가 AA’ 흑연임을 확인해 줌. Raman 자료(d)로부터 합성된 AA’ 흑연이 고결정성임을 알 수 있음. <그림 5> AA’ 및 AB 흑연의 에너지 상태(a), 전자밴드구조(b-d) 및 등위전하분포도 (e-g). AA’ 흑연은 AB보다 불안정하지만 자연에서 존재할 수 있음을 알 수 있고(a), 약 0.35 eV의 밴드갭(c)을 가짐 (AB 흑연은 밴드갭 없음(d)).

- 27

- 작성자광전소재연구단 이재갑 박사팀

- 작성일2016.12.28

- 조회수21800

-

26

초저전력 소비하는 신개념 정보전자소재 기술개발

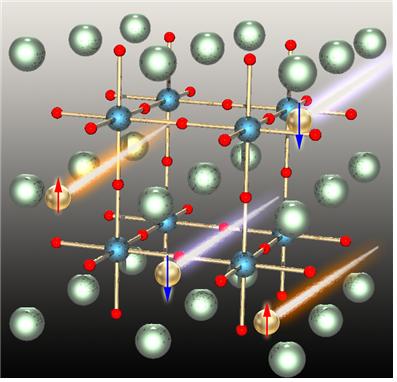

초저전력 소비하는 신개념 정보전자소재 기술개발 - 높은 전하이동도와 강한 스핀궤도 결합의 신개념 산화물 전자 소재 개발 - 산화물 전자소자-스핀트로닉스 융합으로 초저전력 정보소자 개발에 기여 정보 처리 및 저장 기기의 에너지 소비량이 폭발적으로 증가함에 따라 이를 해결하기 위한 새로운 전자 소재, 더 나아가서는 새로운 동작원리에 기반을 둔 신개념 정보 소자의 개발에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 최근 국내 연구진이 정보처리기기에 사용되는 고성능 스핀(*용어 설명) 트랜지스터를 제작하는데 필요한 전자소재를 새로운 방식으로 개발하는데 성공했다 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 차세대반도체연구소 전자재료연구단 이수연 박사팀(제1저자 진현우 연구원)은 건국대, 가톨릭대, 서울대, 美 켄터키주립대와 공동연구를 통해 대표적 부도체 산화물인 스트론튬-타이타늄 산화물(SrTiO3)에 금속 원소인 나이오븀(Nb)을 주입(도핑)하여, 이 신개념 소재의 전기적 특성에 대한 연구를 진행하여, 기존 소재와는 달리 높은 전하 이동도(*용어 설명)와 함께 강한 스핀-궤도 결합(*용어 설명)을 가지고 있음을 규명하여 초저전력으로 제어가 용이한 산화물 기반 고성능 스핀 트랜지스터 개발 가능성을 앞당겼다. 기존의 트랜지스터에서 전하를 제어하기 위해 실리콘과 같은 반도체 소재가 필수적이었으나, 스핀 트랜지스터에서는 스핀의 분포 및 흐름을 제어하기 위한 소재의 개발이 필요하다. 스핀 트랜지스터 소재의 필요조건을 정리하면, (1) 높은 전하이동도, (2) 강한 스핀-궤도 결합이다. 첫 번째로 저항이 작아 스핀 정보를 잃지 않고 먼 거리까지 전달할 수 있도록 전하의 이동도가 커야하고, 두 번째로 스핀의 운동을 제어하기가 용이해야 한다. 스핀의 운동을 제어하는 방법으로 스핀-궤도 결합(Spin-orbit coupling, *용어 설명)을 이용하는데, 어떤 물질에 걸린 전압을 조정하여 전자의 운동을 제어하고, 이를 통해 다시 스핀 운동의 제어가 가능하다는 원리이다. 지금까지는 화합물 반도체(갈륨-비소 화합물(GaAs))와 같은 소자가 가장 활발히 연구되고 있었으나, 매우 높은 전하 이동도를 가지고 있는 반면 스핀-궤도 결합이 약하다는 단점을 가지고 있었다. 이수연 박사팀이 개발한 이 소재는 두 필요조건을 동시에 상당히 높은 수준으로 충족시켰다. 연구팀이 개발한 산화물 전자소재는 매우 다양한 전기적-자기적 특성을 가지는 산화물 재료의 기초 소재이다. 다시 말해, 개발된 소재는 다른 특성을 지닌 다양한 산화물 전자 소재와 결합하여 새롭고 우수한 성능을 가진 정보 소자를 개발할 수 있는 가능성을 넓힐 수 있다. 이수연 박사는 “본 연구 결과는 스핀트로닉스 분야에서 고성능 스핀 트랜지스터의 개발을 한 단계 앞당길 수 있을 것으로 기대한다. 또한 산화물 전자 소자 분야에서 다양한 기능성 산화물과의 접합을 통한 새로운 물리 현상을 관찰할 수 있는 토대를 제공하고, 새로운 동작 원리를 가진 신개념 정보 소자의 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.”라고 밝혔다. 신개념 정보 소자 개발 분야에서는 전자의 고유 자기적 특성인 스핀(Spin)을 정보 매개체로 이용하는 스핀트로닉스(스핀전자공학, Spintronics) 소자가 가장 가능성 높은 기술로 평가되고 있다. 스핀트로닉스 기술은 정보 저장 기술에 있어서는 하드 디스크 드라이브의 읽기 장치, 자성 메모리 (MRAM, magnetic random access memory) 등과 같이 이미 현실 생활에서 활발히 활용되고 있으며, 정보 처리를 위한 트랜지스터 및 논리-연산 소자에도 활용 범위를 넓히기 위한 연구가 매우 활발히 진행 중이다. 본 연구는 미래창조과학부의 지원으로 KIST 기관고유 Flagship/미래원천연구사업으로 수행되었으며, 10월 5일(수요일)자 Scientific Reports(IF: 5.228)에 온라인 게재되었다. <그림설명> <그림 1 > 나이오븀-타이타늄(Nb:SrTiO3) 산화물 (은색(Sr), 청색(Ti), 적색(O) 공으로 이루어진 격자 구조) 내에서 전자가 고유의 스핀을 가지고 빠른 속도로 움직이는 모습. - 전자(금색)가 빠른 속도로 움직이는 것을 규명하여 전하이동도가 높음을 밝혀냄. 이는 곧 저항이 거의 없다는 뜻으로 높은 전하이동도를 가지고 있음을 알수 있다. - 위, 아래 화살표로 인해 전자가 스핀의 정보를 유지한채 위,아래로 움직이는 것을 관찰하여 스핀궤도 결합이 강함을 규명. 이는 전자의 제어가 용이하다는 것을 알 수 있다. <그림 2> (a) 자기장 방향에 따른 자기 저항 곡선, 점선은 선형 fitting 곡선 (inset: 소자 및 전류-자기장의 방향을 보이기 위한 개념도) (b) 수직 자기장 하에서의 온도에 따른 자기 저항 곡선 - (a) 일반적인 재료에서의 자기저항곡선은 포물선(곡선) 형태를 그리게 되는데, 본 실험에서는 직선(선형) 그래프를 나타내는 결과를 볼 때, 이것은 높은 전하이동도와 스핀궤도결합이 커서 나타나는 결과임을 알 수 있음. - (b) 온도에 따라서 다른 색깔의 선형그래프가 나타나게 되는데, 각 온도마다 개발된 소재의 성능이 유지된다는 것을 의미한다.

- 25

- 작성자전자재료연구단 이수연 박사팀

- 작성일2016.10.07

- 조회수22153

-

24

온도차를 전기로 생산하는 고효율‘열전소재’개발

온도차를 전기로 생산하는 고효율‘열전소재’개발 - 열전 반도체의 전기적 성질을 나노구조로 조절하는 새로운 기술 - 고효율 열전 반도체의 새로운 생산 방법 제시 열전 반도체는 주변의 열을 직접 전기 에너지로 바꾸거나, 전기로 소재를 직접 냉각하는 전자냉각 시스템(소형냉장고, 자동차 시트쿨러, 정수기 등)에 사용되고 있으며, 최근 IoT 소자와 웨어러블 기기의 전력원으로 크게 각광받고 있다. 최근 국내 연구진이 소재의 구조 제어만으로 열전 반도체의 성능을 획기적으로 높일 수 있는 기술을 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 전자재료연구단 백승협, 김진상 박사 공동연구팀(제1저자 김광천 연구원, 박사과정)은 대표적인 열전 반도체인 비스무스 텔루라이드* 소재의 성능을 좌우하는 전자 농도를 외부 불순물을 첨가하지 않고 소재의 미세구조 조절로 가능하다는 새로운 물리현상을 발견했다고 밝혔다. *비스무스 텔루라이드 : 열전 반도체 소재로 상온에서 가장 높은 열전 변환 계수(효율)를 가지고 있음. 이 소재는 현재 냉매를 사용하지 않는 냉각시스템에 열전소자로 널리 활용 열전 반도체에서 전자의 농도는 소재의 냉각능력 및 발전능력을 좌우하는 매우 중요한 요소이다. 열전 반도체에서 전자의 농도는 통상적으로 불순물을 첨가하는 도핑기술이 사용되어 왔다. 이에 반해, 본 연구는 소재 내 구조 결함을 이용하여 전하의 농도를 제어하는 새로운 방법을 제시하고 있다. 열전소재 내 배향이 서로 다른 두 개의 결정입자가 서로 만났을 때 형성되는 결정계면에서는 결정입자 내부에서 유지되고 있던 원자결합 규칙이 깨지게 되므로, 원자들은 원래 있어야 할 위치에서 미세하게 벗어나게 된다. 계면에서 일어나는 원자 결합구조의 변화로 인해서 본래 재료에는 존재하지 않는 새로운 특성이 발현된다. 본 연구진은 비스무스 텔루라이드 열전반도체에 존재하는 결정립 계면에서 자유전자가 생성된다는 사실을 발견하고 이에 대한 물리적 원인을 제시하였다. 금속유기화학 증착법(MOCVD)을 이용하여 결정계면의 농도가 서로 다른 비스무스 텔루라이드 박막을 성장시키고, 결정계면의 농도에 비례하여 자유전자 농도가 증가하는 것을 관찰하였다. 실험뿐 아니라 계산을 통해서 계면에 존재하는 원자들의 위치 변화가 소재의 전자구조를 변화시켜 자유전자를 생성할 수 있음을 이론적으로 증명했다. 본 기술은 불순물 도핑을 통하여 단결정 형태로 생산되어오던 기존 비스무스 텔루라이드 열전소재를 도핑이 필요치 않는 다결정 형태로 제조가 가능함을 의미하며, 이는 생산에 매우 효과적인 방법이라 할 수 있다. 백승협 박사는 “본 연구를 통해 열전 반도체 뿐 아니라, 비슷한 결정 구조를 갖는 이차원 층상구조 칼코게나이드(layered chalcogenide, 예를 들어 이황화몰리브텐(MoS2)와 같은 다양한 반도체 소재에서 전기적 특성을 이해하는 데 새로운 시각을 제공할 것으로 기대된다.”고 밝혔다. 본 연구는 국가과학기술연구회(이사장 이상천) 창의형 융합연구사업 지원으로 수행되었고, 연구결과는 국제 저명저널인 ‘Nature Communications’(IF:11.32) 8월 16일자 온라인으로 게재되었다. * (논문명) Free-electron creation at 60o twin boundary in Bi2Te3 (Nature communications, 2016. 8. 16 18:00(한국시간)온라인 게재) - (제1저자) 한국과학기술연구원 김광천 박사과정 - (교신저자) 한국과학기술연구원 백승협 박사 한국과학기술연구원 김진상 박사 <그림자료> 그림 1. 비스무스 텔루라이드 결정계면에서 생성되는 전자 모식도 (왼쪽 결정립과 오른쪽 결정립계면에서 전자형성) 그림 2. 비스무스 텔루라이드 결정계면의 전자현미경사진 및 결정계면의에 따라 증가되는 전자 농도

- 23

- 작성자전자재료연구단 백승협, 김진상 박사 공동연구팀

- 작성일2016.08.17

- 조회수22933

-

22

KIST, 당뇨병 진단용 스마트 콘택트렌즈 시제품 가시화

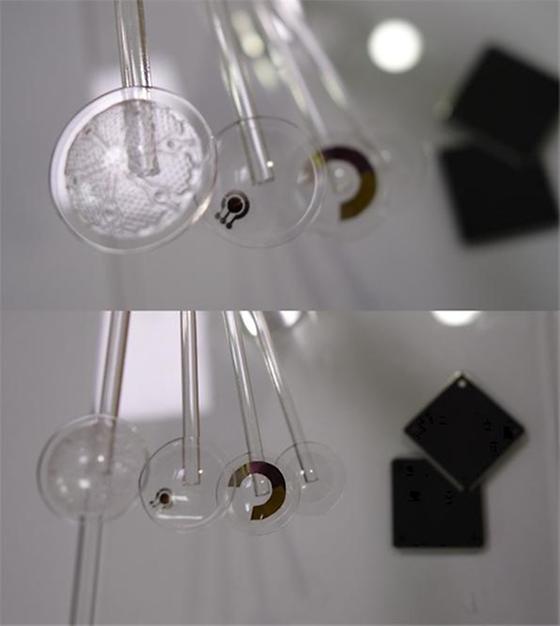

KIST, 당뇨병 진단용 스마트 콘택트렌즈 시제품 가시화 - 콘택트렌즈형 당뇨병 진단 스마트 플랫폼 개발 - 요소 기술별 시제품 제작 현실화 국내 연구진이 혈액이 아닌 눈물을 분석함으로써 당뇨병에 대해 보다 간편하고 정확한 자가 진단 및 관리가 가능한 콘택트렌즈형 센서 플랫폼을 개발했으며, 실제 제품 제작을 가시화하였다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전소재연구단 송용원 박사 연구팀은 눈물을 이용한 당뇨병 진단이 가능하도록 콘택트렌즈형의 진단기기를 개발했으며, 전체 기기를 이루는 각 요소기술에 대한 시제품 제작에 성공했다고 밝혔다. 구글을 포함하여 세계 다수의 그룹에서 그동안 개념적으로만 발표를 했던 콘택트렌즈형 센서를 실물로 제작하게 된 것은 큰 기술의 진보로 평가 되고 있다. 콘택트렌즈형 당뇨센서의 실제 작동을 위해서는, 눈물 속 미량의 글루코스를 검출해 낼 수 있는 높은 감도와 눈물 속 여러 가지로 혼재 된 표지자 중 글루코스만 선별적으로 검출할 수 있는 높은 선택도*가 보장된 센서가 필수적이다. 또한, 인체 정보를 갖고 있는 Basal tear**를 눈에 자극 없이 안정적으로 포집할 수 있는 기술, 센서 운용 및 측정 데이터의 외부 통신을 위한 집적 회로 설계/제작 기술, 그리고 전원 공급을 위한 박막 2차전지 기술이 동반 되어야 한다. * 선택도 (selectivity): 눈물 속에는 당뇨병의 척도가 되는 글루코스 뿐 아니라 ascorbic acid나 uric acid와 같은 다른 표지자도 같이 존재하게 된다. 이러한 다른 표지자와 섞여있는 글루코스만을 골라서 측정을 해야 정확한 당뇨병 진단으로서 실질적 가치가 있게 된다. ** Basal tear: 눈물에는 항상 안구를 감싸면서 보호하는 basal tear와, 물리적/감정적 자극에 의해 많은 양이 ‘분출되는 눈물’이 있다. 우리 몸 상태의 정보를 갖고 있는 눈물은 basal tear이며 다른 자극에 의해 basal tear 이외의 눈물 생성으로 질병 표지자의 농도 변화를 제어할 수 있어야 눈물에 의한 정확한 진단이 가능 하다. 본 기기의 기술적 특징은 다음과 같다. ■ 인체내 또는 피부 내층에 이식/삽입하지 않고, 사용자의 접근성과 편의성을 고려하여 당뇨병을 지속적으로 체크 할 수 있는, 비침습형 자가구동 인체친화/호환형 모니터링 플랫폼. ■ 기존의 혈액을 이용하는 방식의 한계를 극복하기 위해, 눈물 내의 표지자를 이용한 모니터링 방식으로, 콘택트렌즈 상에 초소형, 초고감도 센서 플랫폼을 구현하여 질병 등의 건강 상태를 모니터링. ■ 인체의 정보를 갖는 눈물은 항상 안구를 코팅하고 있는 basal tear로서 이의 안정적 포집을 위해 콘택트렌즈상에 미세 배관 구조를 도입하여 약 7 μL의 눈물을 15초내에 포집이 가능. ■ 센서의 감도는 현재 110 μA/mM?cm2이상을 달성했으며, 글루코스의 센싱은 다른 눈물내 표지자와 완전히 다른 전압에서 이루어지므로 높은 선택도가 확보 됨. ■ 초소형 플렉서블 박막 2차전지를 렌즈상에 적합화 하여, 센서의 자가 구동과 지속적인 모니터링을 가능하게 하며, 초소형 집적 모듈에 전력을 공급하여 센싱 신호의 외부 통신이 가능하게 함. ■ 2차전지의 용량은 현재 25 μAh/cm2?μm가 확보된 상태이며, 전지의 두께의 조정을 통해 최적화된 작동 조건 도출. ■ 센서 운용 및 외부 통신 모듈은 최종적으로 1 x 1 mm의 칩으로 제작될 예정이며, 현재 4 x 4 mm의 테스트용 칩 제작을 마침. ■ 개발된 플랫폼은 투명 소재/소자와의 융합으로, 궁극의 휴대용 디스플레이로서의 확장이 가능하며, 컨텐츠의 장착이 가능한 형태로 진화 가능함. KIST의 차세대반도체연구소를 기반으로 하는 해당 연구팀은, 센서, 재료, 시스템 등 다양한 분야의 전문가들이 참여한 BT/NT/ET/IT 융합 연구팀으로 2011년부터 스마트 콘택트렌즈 개발을 위한 기술을 기획/연구해 오고 있다. 연구팀은 현재, 구현된 각 요소 기술에 대한 시제품들이 결합된 전체 플랫폼 구성과 전체적 성능향상에 대해 연구를 계속하고 있다. 약 2년 후 결합된 플랫폼 시제품이 도출되게 되면 상용화를 목표로 식약처 인증 절차를 진행 할 예정이다. KIST 송용원 박사는 “이번 연구결과는 스마트 콘택트렌즈의 현실화에 대한 가능성을 보여주어, 우리나라의 관련 분야 세계 기술 선도 및 신시장 창출이 가능할 것으로 기대된다”고 밝혔다. 또한 “개발된 콘택트렌즈는 다양한 질병진단과 신약개발 등을 위한 플랫폼으로 진화할 예정이며, 정보통신 기술 연계로 응용 분야를 확장 할 계획”이라고 밝혔다. 본 연구는 미래창조과학부(장관 최양희)에서 지원하는 ‘바이오의료기술개발사업’의 일환으로 수행되었으며, 제작된 시제품은 7월 13일(수)부터 3일간 일산 KINTEX에서 열리는 <2016 NANO KOREA>에 전시될 예정이다. * 전시제목: 당뇨병 진단을 위한 KIST 스마트 렌즈. ○ 참여 연구진 ■ Dr. 송용원, 책임연구원, 광전소재연구단, KIST ■ Dr. 최지원, 책임연구원, 전자재료연구단, KIST ■ Dr. 김진석, 책임연구원, 바이오닉스연구단, KIST ■ Dr, 이현정, 선임연구원, 스핀융합연구단, KIST ■ Dr. 이지연, 선임연구원, 화학키노믹스연구센터, KIST ■ Dr. 박재현, 선임연구원, 광전소재연구단, KIST ■ Prof. 강자헌, 안과교수, 강동경희대학교병원 ■ Prof. 정인경, 내과교수, 강동경희대학교병원 ■ Prof. 김영균, 안과교수, 강동경희대학교병원 ■ Prof. 김병섭, 전기전자공학과, 포항공과대학교 ■ * 특허 정보 [KIST K06845] ‘비침습형 건강지표 모니터링 시스템 및 이용 방법’, 국내 등록번호 10-1535075 (2015년 7월 2일 등록). <그림자료> <그림1> 나노코리아 전시 포스터 <그림2> 나노코리아 전시 사진

- 21

- 작성자광전소재연구단 송용원 박사 연구팀

- 작성일2016.07.10

- 조회수23894

-

20

KIST, 대공 발칸포 사격훈련 분석기 개발

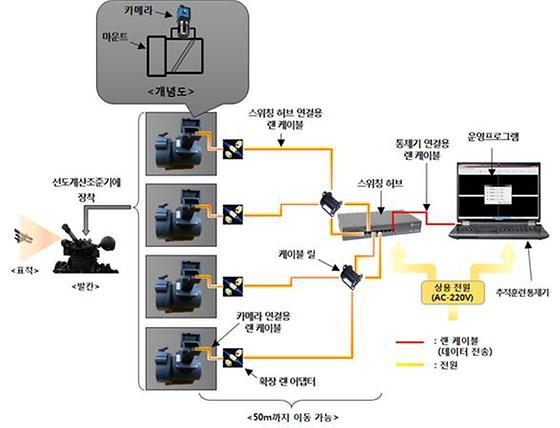

KIST, 대공 발칸포 사격훈련 분석기 개발 - 국방부와 국책연구기관 간 전력지원체계 연구개발 최초 사례 - 야전부대 실전배치 결정, 육군 참모총장 감사장 수여 전쟁 발발 시, 우리 영공을 침범한 적군 항공기에 우리 군은 대공 유도탄과 대공포로 대응한다. 따라서 발칸포 사격능력을 훈련, 유지하는 것은 적기를 초기에 제압하여 국민과 아군을 보호하는데 매우 중요한 부분이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 차세대반도체연구소 박민철 박사팀은 국방부와의 협력을 통하여 2014년부터 국책연구기관 최초로 국방부 전력지원(비무기)체계 연구개발비 4억 3천만 원을 투자하여 「발칸 추적훈련 분석기」를 개발하였다. 기존의 훈련 및 평가방법은 발칸포 사수(射手)가 이동하는 모의표적을 따라가며 발칸포를 겨냥하면, 포탑에 함께 탑승한 훈련교관이 사수가 표적을 제대로 겨냥했는지를 육안으로 측정하여 합격여부를 판정하는 시스템이었다. 이러한 시스템은 훈련 교관의 주관성이 개입되어 판정결과의 신뢰성 문제와 훈련 및 평가를 위해 사수와 교관이 1:1로 진행하여 인력운용 측면의 비효율이 발생했다. 반면 이번에 개발된 「발칸 추적훈련 분석기」는 이러한 단점을 ‘과학적으로’ 대폭 개선하였다. 본 연구진이 개발한 시스템은 1.5m 높이에서 떨어뜨려도 깨지지 않도록 개발한 마운트 내부에 카메라를 장착하여 사수의 추적훈련 결과를 실시간으로 촬영하여 교관의 통제기(노트북 컴퓨터)로 전송한다. 교관은 통제기에서 사수 4명의 추적훈련 영상을 실시간으로 확인할 수 있다. 또한, 추적훈련 결과분석 기능을 실행하면 사수가 조준하는 조준원과 표적과의 오차 거리를 계산하여 사격점수를 산정, 훈련 등급과 시간대별 훈련수준 그래프를 제공해 줄 뿐만 아니라 녹화된 훈련 동영상을 지원해 주기 때문에 시각적인 사후 강평도 가능하게 되었다. 교관은 노트북 컴퓨터로 사수 4명의 사격결과를 실시간으로 전송 받아 종전의 1:1 훈련감독 방식에 비하여 교관 인력운용의 효율성도 개선하였다. 무엇보다 표준화된 과학적 측정 및 평가방식을 도입하여 훈련결과의 신뢰도가 확보되었고 훈련결과는 DB로 저장되어 각종 통계 및 분석 tool을 통한 사수의 특성파악, 취약점 개선에 활용할 수 있게 되었다. 본 연구에는 영상탐지(센서)기술, 통신기술, 광학장비기술, 그리고 이들 요소를 통합, 운영하는 SW 기술이 망라되었다. 공공기술을 국방 전력지원체계 분야에 적용, 과학화를 이루어낸 최초의 연구 성과사례로서 군의 자동화 요구를 충족시키면서, 동시에 병사들이 보다 안전하고 정확한 훈련을 할 수 있게 하므로 국군의 전력을 대폭 향상시킬 것으로 기대되고 있다. 본 시스템을 사용한 표적 인식률은 육군에서 요구한 90%를 초과한 96%로 다양한 환경에서도 표적 식별이 가능한 전천후 훈련평가 시스템을 구축하게 되었다. 향후에는 더욱 기술적 개량을 거쳐 야간사격 훈련, 무선통신을 이용한 데이터 전송 등도 고려하고 있다. KIST가 개발한 「발칸 추적훈련 분석기」는 2015년 여름, 국방기술품질원이 주관한 개발시험평가를 통과 후, 곧바로 전방과 후방의 6개 방공부대에서 3계절 야전 운용시험평가에서 최종 합격판정을 받은 뒤, 육군본부의 「군사용 적합판정 및 부대 배치계획 심의」에서 야전부대에 2017년경 실전 배치하도록 의결되었다. 이번 의결은 연구개발의 기술적 완성도 뿐만 아니라, 육군본부 차원에서 우리 군이 실제 야전에 이를 즉시 도입, 활용한다는 점에서도 의의가 있다. 한편, 6월 10일(금) 육군방공학교에서 열린 연구개발사업 종결식에서는 KIST 연구책임자인 박민철 박사가 육군참모총장의 감사장을 받았다. KIST는 2010년부터 비무기체계의 연구개발 필요성을 파악하고 전담조직을 설치하여 민군 기술협력을 추진하고 있으며, 궁극적으로는 국책 연구기관과 국방기관이 협력하여 국방력을 증강시키는 시스템 구축을 계획하고 있다. 이번 연구개발 성공사례는 미래 민군 기술협력의 출발점으로, KIST를 비롯한 국책 연구기관들이 이미 수행 중이거나 계획 중인 민군 기술협력사업도 탄력을 받을 전망이다. ▷ 문의: KIST 안보기술개발단 (T.958-6050, 6094) <그림자료> <그림 1> 추적훈련분석기 운용 구성도 <그림 2> 참고 사진

- 19

- 작성자차세대반도체연구소 박민철 박사팀

- 작성일2016.06.16

- 조회수20776

-

18

KIST, 2차원 흑린 원자막 소재의 숨겨진 비밀을 풀다

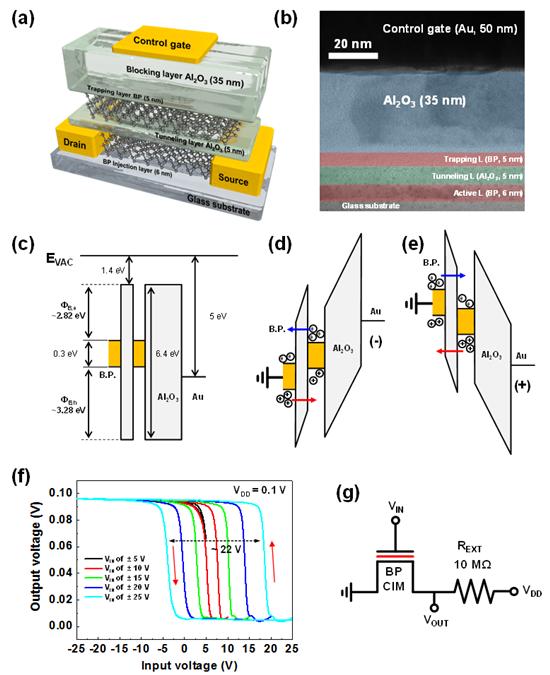

KIST, 2차원 흑린 원자막 소재의 숨겨진 비밀을 풀다 - 실리콘 소자를 대체할 흑린 기반 전하주입형 플래시 메모리 소자개발 - 기존의 메모리 구동 방식을 그대로 재현, 세계 최초 2차원 흑린 소재의 에너지 구조 정보 규명 실리콘 반도체를 대체할 미래 반도체로써 활발히 연구되고 있는 2차원 원자막 소재 가운데, 그래핀의 뒤를 이어 흑린(Black Phosphorus) 이라 불리는 2차원 소재에 대한 관심이 집중되고 있다. 이번에 국내 연구진이 발표한 흑린 기반의 전하주입형 메모리 소자에 대한 연구결과는 전하주입층(charge injection layer)과 전하구속층(charge trapping layer)을 모두 흑린 원자막을 사용하는 전하주입형 메모리소자에 대한 연구로 소자구조의 대칭성을 토대로 흑린 원자막의 에너지 구조 정보(에너지 밴드)를 규명함으로써 2차원 차세대 반도체 소재 연구 분야에 큰 주목을 받고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 차세대반도체연구소 광전소재연구단 이영택 박사, 황도경 박사, 미래융합기술연구본부장실 최원국 박사/연세대학교 물리학과 임성일 교수 연구팀은 전하주입층과 및 전하구속층 모두를 흑린 원자막으로 구성된 전하주입형 비휘발성 메모리 소자에 대한 연구를 수행하였다. 연구진은 2차원 흑린 소재의 에너지 구조 정보를 실험적으로 도출하는데 성공하였고, 논리회로에 대한 연구를 수행하여 메모리 특성을 디지털 신호로 직접 읽을 수 있는 메모리 셀을 개발하였다. 일반적으로 전하주입형 메모리 소자는 우리가 일상생활에 사용하는 USB 메모리(플래시 메모리) 소자의 기본 개념으로써 한 종류의 전하를(전자 또는 홀) 전하주입층에서 전하구속층으로 일정량 충-방전시킴으로써 메모리 소자를 구동하는 방식이다. 이때 전하는 수 나노미터 두께의 절연층을 터널링(통과) 하여 전하구속층에 충전되어야 하는데 이는 특정 에너지 장벽을 넘어서는 외부전압이 인가되어야만 가능하다. 이러한 원리로 특정전압 이상의 입력신호를 이용하여 전하를 충전시켜 메모리 기능을 프로그래밍 할 수 있으며, 역방향의 입력신호를 인가함으로써 입력된 메모리 정보를 지울 수 있다. 본 연구진이 사용한 2차원 흑린 원자막 소재는 n형(전자) 및 p형(홀) 반도체 특성이 동시에 나타나는 양극성 반도체 소재로써 넓은 범위의 밴드갭을 가진다. 연구진은 2차원 흑린 소재 기반의 전하주입형 메모리 소자개발을 위하여 전하주입층과 및 전하구속층 모두 흑린소재를 사용하여 전자 및 홀의 전하주입이 가능한 “양극성 메모리 소자”라는 새로운 개념의 메모리 소자를 개발하는데 성공하였다. 이러한 전자와 홀의 이동현상을 이용하는 메모리특성을 이용하여 아직까지 실험적으로 밝혀지지 않은 이차원 흑린소재 에너지 밴드구조를 실험적으로 도출하는데 성공하였다. 이영택, 황도경, 최원국 박사는 “2차원 흑린 원자막 기반의 전하주입형 메모리소자는 현재 우리의 실생활에서 많이 사용되고 있는 저장매체인 USB(실리콘 기반)와 같은 개념의 소자의 방식을 그대로 재현했다. 이로서 구동 원리가 명확하고 신뢰성 높은 전하주입형 2차원 흑린 메모리 특성을 기반으로 생각해 볼 때, 하나의 메모리 셀에서 다양한 기억 패턴(쓰기1, 쓰기2...)을 저장 시킬 수 있는 멀티 비트 개념의 초거대 대용량 메모리 소자 구현의 가능성을 모색할 수 있다. 이 연구는 미래의 메모리 반도체 응용소자로의 실전 및 응용 가능성에 대한 의구심을 해소시켜 주는 중요한 결과이다.”라고 밝혔다. 본 연구는 KIST의 기관고유사업 및 미래창조과학부(장관 최양희) 중견연구자 도약사업의 지원으로 수행되었으며, 6월 7일(화)자 Advanced Functional Materials에 온라인 게재되었다. <그림자료> <그림> 2차원 흑린 원자막 소재 기반의 전하주입형 메모리 소자. (a) 완성된 흑린 전하주입형 메모리 소자의 모식도 (b) 실제 소자의 단면 TEM 분석 사진 (c) 본 연구에서 규명한 흑린 원자막의 에너지 밴드 구조도 (d, e) 흑린 기반 메모리 소자의 구동 원리 및 (f) 메모리 소자의 전압구동 메모리 특성, (g) 메모리 소자의 회로 모식도

- 17

- 작성자광전소재연구단 이영택 박사, 황도경 박사, 미래융합기술연구본부장실 최원국 박사

- 작성일2016.06.15

- 조회수30158

-

16

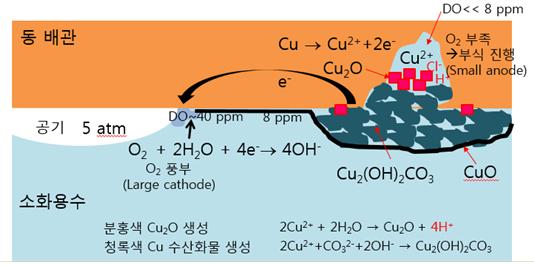

스프링클러 동배관 누수 문제를 해결하다

스프링클러 동배관 누수 문제를 해결하다 - 스프링클러 동배관 누수의 원인 규명하여 차단기술 개발 - 저비용으로 입주자 불편 해소와 안전확보 가능할 것으로 전망 한국토지주택공사(LH공사)와 에스에이치공사(SH공사)가 2009년에서 2013년 사이에 공급한 아파트들의 스프링클러 동배관에서 소화용수 누수가 다수 발생하여 주민들의 심각한 민원이 되고 있으며, 관련한 내용들이 주요 방송국의 메인 뉴스에 보도된 바 있다. 이에 따라 스프링클러 동배관 누수는 입주자들의 불편 해소와 안전 확보를 위해 시급히 해결해야 할 사회적 문제로 대두되고 있다. ● LH공사 공급 아파트 관련: KBS TV 9뉴스(2013.7.12.), JTBC 뉴스(2014.11.24.) ● SH공사 공급 아파트 관련: JTBC 뉴스(2015.6.24) ● 스프링클러 누수 원인 관련: KBS1 똑똑한 소비자리포트 111회(2015.7.17.) 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 전자재료연구단 서상희 박사와 한국과학기술원(KAIST, 총장 강성모) 신소재공학과 권혁상 교수는 지난 수 년간 우리나라에서 발생한 스프링클러 동배관의 누수 발생의 원인과 누수방지기술을 연구하였고, 연구 결과는 관련 국제적 저명 저널인 Engineering Failure Analysis 최근 호 (Analysis of pitting corrosion failure of copper tubes in an apartment fire sprinkler system: 아파트 스프링클러 동배관의 공식 손상 분석, 2016년 vol. 64, pp 111-125)에 실린 바 있다. 연구 결과에 따르면 해당 아파트들의 스프링클러 장치를 작동시킬 때 동배관 내에 고압의 소화용수를 채우게 되는데, 이 때 동배관에 남아 있는 공기를 완전히 제거하지 않고 소화용수를 채우면 압축된 공기는 동배관 내에서 산소농도차 전지 현상을 일으켜 공식(pitting corrosion)이라는 국부적인 부식을 가속화하게 되며, 결국 배관에 작은 구멍이 생겨 누수가 발생하는 것으로 확인되었다. 스프링클러 배관의 누수를 방지하기 위해서는 부식이 발생하지 않는 고강도 PVC로 배관을 교체하던가 또는 스프링클러 배관의 부식이 더 이상 진행되지 않는 방안을 찾아야만 한다. 본 연구진은 입주민들에 불편을 주고 막대한 비용이 들어가는 배관 교체 대신에 스프링클러 동배관의 누수 문제를 간단히 해결할 수 있는 기술을 개발하여 2015년도에 특허로 출원하였으며 2016년 4월 27일에 등록이 완료 되었다. (발명의 명칭: 금속 배관의 부식을 방지할 수 있는 습식 스프링클러 장치,” 특허등록번호: 10-2015-0020210) 등록된 특허기술은 질소가스 충진과 진공배기충수장치에 의해서 동배관 내의 공기를 완전히 제거한 후에 소화용수를 채워 넣는 기술로서 이미 부식이 진행되고 있는 동배관의 부식을 늦출 수 있으며, 특히 새로 스프링클러를 설치할 때 부식방지에 유효한 기술이다. 이미 상당 수준으로 부식이 진행되고 있는 동배관의 누수를 방지하기 위해서는 동배관내의 공기를 제거하는 것에 더해서 배관에 채우는 소화용수의 용존산소농도를 0.1 ppm 이하로 낮출 필요가 있다. 소화용수의 용존산소농도를 줄이는 것은 산소제거 약품을 투입하여 소화용수의 용존 산소농도를 줄여 실제로 스프링클러 시스템에 적용하는 기술을 2015년 9월에 특허 출원을 한 바 있다. 이 기술을 이미 부식이 발생한 10개의 동배관에 적용한 결과, 3개월 간 누수가 전혀 발생하지 않는 것을 확인하였다. 현재 스프링클러 누수문제로 큰 고통을 받고 있는 입주민들과 안전문제, 그리고 피해 배상 및 보수문제로 곤란을 겪고 있는 아파트 공급사의 문제를 해결할 것으로 전망하고 있다. <그림자료> 그림 1. 동 배관에 소화용수를 넣는 과정에서 발생하는 가압 공기층 그림 2. 가압 공기층에 의해 발생한 스프링클러 동 배관 내에 국부적 부식(pitting corrosion)의 모습 그림 3. 스프링클러 동배관 내에 존재하는 가압 공기층에 의한 국부적 부식(pitting corrosion) 형성 메카니즘 그림 4. 누수를 발생시킨 스프링클러 동배관의 국부부식 부위의 전자현미경 사진 (누수가 발생한 통로를 볼 수 있음) 그림 5. 질소 충진과 진공배기에 의해 배관내의 공기를 완전히 제거한 모습 (상부의 방울들은 수증기 방울이며, 시현을 위해 동배관 대신에 아크릴 관을 사용하였음.) 그림 6. 물탱크에 담긴 소화용수를 동배관에 넣기 직전에 산소제거 약품을 투입하여 의해 용존산소농도를 0.1 ppm 으로 낮춘 모습 그림 7. 이미 부식이 여러 개 발생한 스프링클러 동배관을 대상으로 부식 방지 실험을 하는 모습 (배관 내의 공기를 없애고 소화용수 중의 용존산소농도를 0.1 ppm 이하를 낮춤으로 해서 누수가 전혀 발생하지 않고 있음) 그림 8. 스프링클러 동배관 내의 공기를 제거한 후, 용존산소농도를 낮춘 소화용수를 배관에 넣는 모습

- 15

- 작성자전자재료연구단 서상희 박사팀

- 작성일2016.05.12

- 조회수24084

-

14

직물 및 의류 일체형 웨어러블 전자소자를 위한 섬유형 트랜지스터 개발

직물 및 의류 일체형 웨어러블 전자소자를 위한 섬유형 트랜지스터 개발 - 전도성 실, 면사와 함께 직조하여 옷감 일체형 전계효과 트랜지스터 구현 - 스마트 의류, 차세대 웨어러블 제품 개발에 응용 가능할 것으로 전망 최근 웨어러블 전자소자가 시대의 패러다임으로 자리 잡으면서 옷과 같은 섬유에 전자소자의 기능이 결합된 전자섬유(electronic textile)(*용어설명 참고)에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 웨어러블 스마트 의류는 향후 웨어러블 시장을 주도할 것(ICT 시장조사업체 스트라베이스, 2015)으로 보인다. 섬유는 유연하고 편안하기 때문에 사람이 하루 종일 입고 다녀도 피로감을 덜 느껴 웨어러블 전자소자의 이상적인 플랫폼으로 주목받고 있다. 기존의 기술 수준은 옷감 위에 기존의 딱딱한 고체 전자소자 또는 센서 등을 단순히 붙이거나 전도성 섬유를 이용하여 소자들 사이를 연결하는 형태에 머물러 있어 섬유의 편안함을 기대할 수 없는 단계였다. 이를 개선하기 위해서는 전자소자 자체가 섬유의 특성을 유지할 수 있는 실 형태의 옷감에 삽입될 수 있는 전자소자의 개발이 필요한 상황이었다. 다양한 전자소자 중에서 트랜지스터는 센서, 디스플레이 등 전자소자 구동에 있어 기본이 되는 스위칭 소자로, 섬유형 전자소자 구현에 있어 필수적인 부품이다. 그러나 반도체와 절연막, 전도성 전극의 복잡한 다층구조로 이루어져 있어 섬유형태로 구현하는데 어려움이 있었다. 또한 기존에 보고된 섬유형 트랜지스터는 절연막과 반도체 사이의 계면접착력이 좋지 않아 외부 변형에 소자 성능이 나빠지는 단점이 있었으며, 반도체 층이 섬유의 한쪽 면에만 형성되어 있어 섬유상에 직접 직조해 넣는 데 한계가 있었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전소재연구단(단장 이전국) 임정아 박사팀(석사과정 김혜민 연구원)은 전도성 실 위에 1회 코팅으로 절연막과 반도체 막을 동시에 형성할 수 있는 기술을 개발하여 실 형태의 전계효과 트랜지스터(*용어설명 참고)를 구현하는데 성공하였다. 본 연구진은 용액공정이 가능한 유기반도체와 절연체 고분자의 혼합물(블렌드) 용액을 전도성 실 표면에 1회 코팅하여, 혼합물(블렌드)에서 자발적으로 상분리(*용어설명 참고)를 일으켜서, 유기반도체가 실 가장 바깥쪽 표면에 막을 형성하고 그 안쪽에는 절연체 막이 형성되어 절연막/반도체 이중층으로 감싸진 전도성 섬유 구조체를 제작하는데 성공했다. 이때 전도성 섬유는 트랜지스터의 게이트 전극(전류를 제어하는 금속접속자)으로 사용되며, 이후 소스(Source)와 드레인(Drain) 전극을 반도체 층 위에 형성하여 섬유형태의 트랜지스터를 제작하였다. 이렇게 제작된 섬유형 트랜지스터는 기존 평평한 기판에 제작되었던 유기박막 트랜지스터와 유사한 성능을 가지는 것으로 확인되었다. 임정아 박사팀이 개발한 절연막/반도체 이중층 기반 전도성 섬유 구조체는 절연막/반도체 층의 계면접착성이 우수하여 소자를 3mm 까지 접은 후에도 소자의 성능이 80% 이상 유지되는 특성을 밝혀냈다. 또한 섬유 표면 전체에 절연막/반도체가 고르게 형성되어 있어, 트랜지스터 성능이 균일하게 나옴을 알 수 있었으며, 전도성 실을 소스와 드레인 전극으로 사용하고 일반 면사와 함께 직조하여 옷감 안에 트랜지스터 소자를 직접 삽입할 수 있는 전자섬유를 제작할 수 있게 됐다. 이번 연구결과는 직조 가능한 섬유형 트랜지스터로서 기존의 평면상에 제작한 유기반도체 트랜지스터와 유사한 특성과 성능을 구현할 수 있음을 보여준 의미 있는 결과로, 차세대 웨어러블 컴퓨터, 인체신호 모니터링 기능을 가지는 스마트 의류 등 한층 똑똑해진 차세대 웨어러블 제품을 개발하는데 응용 가능할 것으로 기대된다. 또한 임정아 박사는 현재 전자섬유 연구가 세계적으로 섬유형 전자소자를 구현할 수 있는 기술을 개발하는 초기 연구단계이며, 상용화를 위해서는 전극실과의 계면안정성, 세탁 등 외부 자극에 대한 내구성을 보다 향상시키기 위한 더욱 많은 연구가 필요하다고 설명했다. 본 연구는 미래창조과학부 지원으로 KIST의 기관고유사업으로 수행되었으며, 2016년 2월 19일자 Advanced Functional Materials 온라인 판에 게재되었다. (논문명) “Metal-Insulator-Semiconductor Coaxial Microfibers Based on Self-Organization of Organic Semiconductor: Polymer Blend for Weavable Fibriform Organic Field-Effect Transistors” (DOI: http://dx.doi.org/10.1002/adfm.201504972) (제1저자) 한국과학기술연구원, 고려대학교, 김혜민 석사과정 (교신저자) 한국과학기술연구원 임정아 박사 <그림자료> <그림> (a) 유기반도체/절연체고분자 블렌드의 상분리를 이용하여 절연막/반도체 이중층 포함 전도성 섬유 구조체를 제작하는 공정 및 섬유형 트랜지스터 모식도. (b) 개발한 섬유형 트랜지스터의 섬유 표면 전방향에서의 균일한 전류-전압 특성 유지. (c) 개발한 섬유형 트랜지스터의 굽힙정도에 트랜지스터 성능 유지. (d) 전도성 실을 소스와 드레인 전극으로 사용하고 면사와 직조하여 제작한 섬유형 트랜지스터의 모습 및 동작 특성.

- 13

- 작성자광전소재연구단 임정아 박사팀

- 작성일2016.03.08

- 조회수28278

-

12

웨어러블 바이오센서 핵심 기술 개발

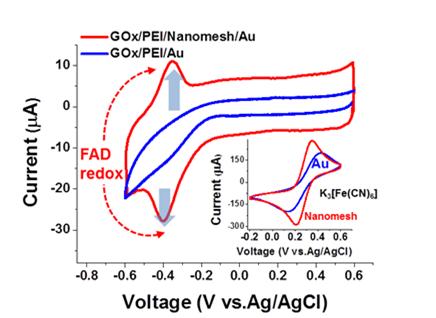

웨어러블 바이오센서 핵심 기술 개발 - 나노 소재와 바이오 물질을 이용하여 효소와 전자를 직접 주고받는 방식의 고 생체 안정성, 고선택성, 고민감도 바이오센서 기술 개발 - 유연집적소자 구현이 가능하고 다양한 효소에 적용 가능한 플랫폼 기술로 차세대 헬스케어용 웨어러블 디바이스에 활용 가능 최근 신체에 착용하거나 부착하여 생체 정보를 모니터링하고 건강을 관리할 수 있는 웨어러블 디바이스에 대한 관심이 급격히 증가하고 있다. 지금까지개발된 웨어러블 센서는 주로 인체의 움직임이나 물리적인 정보들을 모니터링하는 것이 주류였다. 인체에 부착하여 눈물, 땀 등 생체 용액을 분석하여 건강지표와 관련 있는 화학적인 정보를 얻을 수 있는 웨어러블 센싱 플랫폼 기술은 상대적으로 그 개발 속도가 뒤쳐졌다. 이는 웨어러블 바이오센서의 경우 선택성과 민감도뿐만 아니라 신체 안정성과 기계적 유연성이 동시에 만족해야 하므로 이를 구현하는 데 기술적으로 어려움이 있었기 때문이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권)은 스핀융합연구단 이현정 박사팀이 “나노 소재와 바이오 물질을 이용하여 인체 안정성이 높고 선택성과 민감도가 뛰어난 유연 바이오 센싱 플랫폼 기술을 개발했다”고 밝혔다. 눈물, 땀, 타액 등의 생체 용액은 건강 상태와 관련된 생체 지표들(바이오마커)을 많이 포함하고 있다고 알려져 있다. 인체에 부착 혹은 착용하여 이러한 생체 용액을 분석하고 바이오 마커 정보를 주고받을 수 있는 웨어러블 바이오센서 기술은 전세계 기업, 연구소, 대학에서 활발하게 개발하고 있다. 생체 내 바이오 마커와 결합하는 효소들은 바이오 마커와 전자를 직접 주고받을 수 있는 산화환원센터를 가지고 있는 경우가 많다. 기존에 널리 사용되는 효소 기반 바이오센서는 화학적 매개체를 통하여 효소의 이러한 산화환원센터로부터 전자를 전극으로 전달 받았는데 (제 2세대 바이오센서), 이러한 전자 매개체로 사용되는 물질은 대게 독성이 높은 화학 물질이어서 인체에 적용하는 웨어러블 디바이스에 적용하는데 한계가 있었다. 반면, 효소의 산화환원센터와 전극이 매개체 없이 직접적으로 전자를 주고받는 방식인 직접-전자-전달 (Direct-Electron-Transfer, DET) 방식을 이용하는 제 3세대 바이오센서의 경우, 화학적 매개체를 이용하지 않으므로 인체 안정성이 높고, 동작 전압이 낮아 방해요소인자들에 대해서 둔감하므로 선택성도 매우 높다고 알려져 있다. 그러나 DET 방식의 제 3세대 바이오센서는, 효소의 산화환원센터와 전극 간의 저항이 높아 그 전자 전달 효율이 낮은것이 큰 문제였다. 특히 눈물, 땀, 타액 등의 생체 용액 내에 있는 건강지표 인자들은 혈액 내에 존재할 때 보다 그 농도가 수십 배 이상 낮은 경우가 많아 전자 전달 효율이 낮은 DET 방식을 적용하기는 더욱 어려웠다. 나노전자소재를 전극으로 이용하면 효소와 긴밀한 전기적 접촉이 가능해 효소와 전극 간의 저항을 낮춰 직접적인 전자 전달의 효율을 높일 수가 있다. 그러나 기존의 나노 소재 기반 효소 전극 공정은 전극을 기능화 시키는 과정에서 전극의 전기적 특성이 저하되는 경우가 많아 효율이 높지 않거나 유연집적소자공정에 적합하지 않아 웨어러블 디바이스에 적용하기 어려웠다. 이현정 박사팀은 고전도성 나노전자소재인 단겹탄소나노튜브와 강한 결합력을 가진 실 모양의 바이오 물질을 이용하여 (M13 박테리오파지) 단겹탄소나노튜브를 나노그물 구조의 대면적 전도성 나노메쉬 전극으로 형성하고, 고분자 전해질 층을 이용하여 효소를 나노메쉬 전극과 결합시켜 전자전달효율이 높은 나노메쉬 효소전극을 개발하였다. 나노메쉬 전극은 기계적인 유연성이 뛰어나고 수용액에서 대면적으로 형성되므로 단순한 공정으로 유연소자제작이 가능하다. 또한 연구진이 개발한 바이오 물질은 수용액에서 음전하를 띄고 있어서 반대 전하를 띄는 고분자 전해질 층을 이용하여 효소를 나노메쉬 전극에 효율적으로 고정화시킬 수 있었다. 연구팀이 개발한 나노메쉬 효소전극을 이용한 제 3세대 글루코스센서는 그 민감도가 세계적 수준의 값을 나타내었으며, 특히 세계 최초로 구현한 제 3세대 유연글루코스센서도 비슷한 수준의 민감도를 보임으로써 차세대 헬스케어용 웨어러블 바이오센서로의 높은 적용 가능성을 보여주었다. 연구팀은 또한 개발한 나노메쉬 효소전극 기술을 적용하여 글루코스센서에 쓰이는 글루코스옥시다아제 효소를 비롯하여 콜레스테롤 옥시다아제, 락테이트 옥시다아제 등 총 8가지 다른 효소에 대해서 전자를 직접 주고받을 수 있음을 증명하였다. 또한 나노메쉬 효소 플랫폼은 바이오 플루이드 내 주요 방해 인자들로 알려진 ascorbic acid, uric acid, acetaminophen등에는 반응을 하지 않아서 바이오 센서의 가장 큰 이슈 중 하나인 선택성 측면에서도 뛰어난 특성을 나타내었다. 따라서 본 연구를 통하여 개발된 기술을 적용한 웨어러블 디바이스를 이용하면 글루코스뿐만 아니라 젖산, 콜레스테롤, 과산화수소 등 여러 건강지표 인자들을 효과적으로 모니터링 할 수 있을 것으로 기대된다. 본 연구는 KIST의 주요 연구 사업으로 수행되었으며, 연구결과는 재료 연구 분야의 학술지인 어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)지에 12월 14일자에 온라인으로 게재되었다. * (논문명) Direct Electron Transfer of Enzymes in a Biologically Assembled Conductive Nanomesh Enzyme Platform - (제1저자) 한국과학기술연구원 이승우 박사 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이현정 박사 <그림자료> <그림 1> 왼쪽: 효소와 직접 전자를 주고받기 위하여 나노전극으로 사용한 나노메쉬소재의 이미지와 그 나노구조의 개략도. 오른쪽: 나노메쉬기반 효소전극 플랫폼의 나노구조의 개략도. 전자를 주고받을 수 있는 효소(enzyme)가 고분자 전해질 층 (polyelectrolyte)을 통하여 나노메쉬에 접촉되어 있음. 나노메쉬에서 단겹탄소나노튜브는 전기를 통하는 나노 전극역할을 하며, M13 phage 바이오 물질(M13 phage)은 나노메쉬의 나노구조를 제어할 뿐 아니라 대면적 나노메쉬구조를 유지하고 안정화하는 역할도 하게 된다. 또한 표면에 전하를 띄고 있어서 고분자 전해질 층을 이용하여 효소를 고정화시키는 역할도 한다. <그림2> 나노메쉬기반 글루코스 옥시다아제 효소 (GOx) 전극(GOx/PEI/Nanomesh/Au)과 나노메쉬가 없는 일반적인 금 효소 전극(GOx/PEI/Au)에서 글루코스옥시다아제 효소의 직접전자전달 효율을 비교한 그림. 직접전자전달효율이 높을수록 FAD redox에서 나오는 전류피크의 크기가 크다. 나노메쉬가 형성된 전극에서 효소의 전자전달효율을 매우 높임을 알 수 있다. <그림3> 나노메쉬 효소전극을 이용한 제3세대 유연 글루코스센서. 글루코스의 양이 증가할수록 직접전자전달에 의한 전류크기가 줄어드는데, 그 줄어드는 정도가 글루코스의 양에 비례함을 이용하여 글루코스센서를 구현할 수 있다. 나노메쉬 효소 전극기반 글루코스센서는 유연할 뿐만 아니라 방해 물질에 대하여 선택성이 뛰어나고 감도가 좋아 눈물, 땀과 같은 생체 용액 내에서 낮은 농도를 지닌 표적 물질만 모니터링 할 수 있는 고성능 웨어러블 센서로 유용하게 응용될 수 있다. <그림4> 나노메쉬 효소전극 기반 바이오 센싱 플랫폼. 건강지표와 관련이 있는 콜레스테롤, 젖산, 과산화수소 등 다양한 성분과 반응하는 효소에 대하여도 전자를 직접주고 받을 수 있으며 바이오센서로 응용이 가능함.

- 11

- 작성자스핀융합연구단 이현정 박사팀

- 작성일2015.12.17

- 조회수33525