연구소소개

-

50

미지의 양자 세계 측정, 양자컴퓨터 구현 한걸음 더...

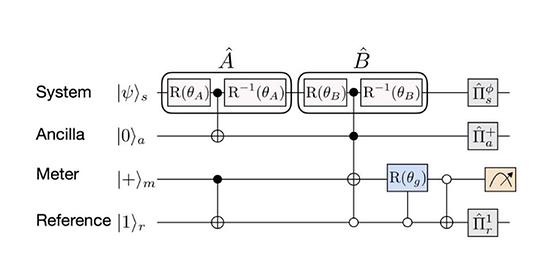

- KIST 연구진, '기하학적 위상'과 '양자측정 반작용'의 관계 규명 - 양자컴퓨터 구현을 위한 국내 양자정보 원천기술 성숙화 단계 접어들어 양자역학의 원리를 이용한 미래 컴퓨터 기술인 양자컴퓨터는 기존 컴퓨터와 달리 수많은 계산을 동시에 처리할 수 있어 슈퍼컴퓨터로 150년에 걸쳐 계산할 분량을 단 몇 분 만에 끝낼 수 있다. 전례 없는 속도로 데이터를 처리함으로써, 에너지와 보건, 금융 등의 산업분야에 큰 혁신을 가져올 수 있을 것으로 보인다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 양자정보연구단 조영욱 박사팀은 POSTECH 김윤호 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 양자 컴퓨터의 기본 단위인 큐비트*의 상태를 측정할 때, 기하학적 위상이 발생한다는 사실을 규명했다고 밝혔다. *큐비트(Qubit) : 양자컴퓨터의 기본 정보단위로 기존 컴퓨터의 디지털 비트 (bit)에 해당 양자컴퓨터는 양자역학의 기본원리에 의존하여 동작하는데, 이를 구현하기 위해서는 양자역학계가 가지는 특성에 대한 근본적인 이해와 양자정보연산의 기본 단위인 큐비트에 대한 정밀한 조작과 측정기술이 필요하다. 큐비트에 조작을 가하면 어떤 운동을 한 뒤 다시 기존의 출발했던 위치로 돌아왔을 때, 그 과정을 기억하는 현상이 발생하는데, 이를 양자 상태와 과정을 위상의 방식으로 기억하게 되는 ‘기하학적 위상’ 현상이라고 한다. 기하학적 위상은 자연계에서 보편적으로 나타나는 현상으로 재료공학, 광학, 양자정보 등 여러 분야에서 광범위하게 도입되어 활용되고 있다. 특히, 기하학적 위상의 응용범위가 양자컴퓨터 구현에 도움이 된다고 알려져 최근 관련 연구자들의 관심을 끌고 있다. 기하학적 위상은 일반적으로 양자상태가 느리게 변화하는 단열과정에서만 발생한다고 여겨졌으나, 즉각적으로 상태가 변화하는 ‘양자측정’ 과정에서도 나타날 수 있음이 예견되었다. 하지만 그 메커니즘은 아직까지 명확하지 밝혀지지 않고 있었는데, 이번 연구에서 KIST 연구진은 양자정보의 기본 단위인 큐비트의 양자측정 과정에서 발생하는 기하학적 위상의 발생 메커니즘을 실험적으로 규명하여 주목을 끌고 있다. 양자역학의 원리에 의하면 측정은 반드시 반작용을 동반하며 이를 ‘측정반작용 (Measurement back-action)’ 이라고 한다. 즉, 양자측정에 의해 양자정보의 변화가 일어나게 된다. 연구진은 양자물리계 이해를 위한 중요한 두 개념인 ‘기하학적 위상’과 ‘측정반작용’이 서로 간 밀접한 관계를 가짐을 최초로 규명하였다. 특히, 이번 연구는 큐비트 기반 양자회로**를 활용해 이루어졌으며, 국내 연구진의 큐비트 제어 및 측정기술이 한걸음 더 나아갔다는 평가를 받고 있다. **양자회로(Quantum Circuit) : 여러 큐비트들로 이루어진 양자 논리 회로. KIST 조영욱 박사는 “이번 연구결과는 큐비트 양자상태 및 프로세스 검증에 직접적으로 활용될 전망”이라고 말하여, “또한, 기하학적 위상은 큐비트의 양자적 특성을 유지하는데 도움이 되는 것으로 잘 알려져 있어 향후 양자컴퓨팅 분야 등 양자정보처리연구에 기여할 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 개방형 연구사업인 Joint Research Lab 연구, 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 일환으로 수행되었다. 이번 연구결과는 물리학 분야 최고 권위지인 ‘Nature Physics’ (IF: 22.61, JCR 분야 상위 1.92%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Emergence of the geometric phase from quantum measurement back-action - (제1저자, 교신저자) 한국과학기술연구원 조영욱 선임연구원 - (제1저자) 포항공과대학교 김요셉 박사과정 - (교신저자) 포항공과대학교 김윤호 교수 <그림설명> <그림 1> 기하학적 위상을 설명하기 위한 도식. 양자상태를 나타내는 큐비트는 블로흐 스피어 (Bloch sphere) 라 불리는 구의 한 점으로 표현할 수 있다. 큐비트가 초기상태에서 변화과정을 통해 다시 되돌아 왔을 때 변화과정의 기하하적 궤적 (블로흐 스피어 상의 면 적분)에 해당하는 양만큼의 위상을 얻게 되며 이를 기하학적 위상이라고 한다. <그림 2> 양자측정을 통해 발생하는 기하학적 위상을 측정하기 위한 양자회로도. 총 4개의 큐비트이 활용되었다.

- 49

- 작성자양자정보연구단 조영욱 박사팀

- 작성일2019.04.17

- 조회수13770

-

48

차세대 증강현실(AR) 기술, 이제 4K HMD로 본다

- 국내 최초 홀로그래픽 광학 소자를 적용, 경량화/소형화된 AR HMD 개발 - 세계 최고 수준의 고해상도, 고시인성, 광 시야각의 4K급 증강현실 영사구현 홀로렌즈(HoloLens), 매직리프(Magic Leap) 등으로 대표되는 차세대 증강현실(AR) HMD* 기술과 이를 기반으로 한 서비스 개발에 관심이 증대되고 있다. 전 세계적으로 홀로그래픽 광학기술을 결합한 차세대 증강현실 플랫폼 고도화를 위한 시도가 증가하고 있지만, 국내의 경우 고해상도 AR HMD 관련 연구는 시작단계에 불과하고 핵심기술인 홀로그래픽 광학 소자가 AR HMD에 적용된 사례는 전무한 실정이다. **HMD(Head Mounted Display) : ‘머리착용 디스플레이’, 안경처럼 착용하여 AR,VR 등을 볼 수 있는 모니터 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전소재연구단 박민철 박사팀은 연구 참여기관인 ㈜에픽옵틱스, ㈜미래기술연구소, ㈜에스시전시문화, 세종대(김태근 교수), 전자부품연구원(홍성희 박사)과 공동으로 세계 최고 수준의 고해상도, 원거리에서도 식별이 쉬운 고시인성, 광(廣) 시야각의 4K급 투시형 증강현실 영상구현을 위한 AR HMD 개발에 성공하였다. 기존의 AR HMD는 크기가 크고 무거울 뿐만 아니라 상대적으로 저해상도의 디스플레이를 탑재한 반면, 본 기술은 홀로그래픽 광학 소자**를 이용한 초박형 고효율의 조명 광학 시스템을 이용하여 전체적인 부피와 무게를 혁신적으로 줄이고, 초정밀 비구면 플라스틱 컴바이너 설계기술을 바탕으로 4K급 해상도의 선명한 영상을 사용자의 눈앞에 생성하여 증강현실 구현이 가능하도록 하였다. **홀로그래픽 광학 소자(Holographic Optical Element, HOE) : 홀로그래피 기술을 이용하여 제작된 일종의 회절 광학소자로, 홀로그램에 기록된 파형을 재생시키거나 변형시켜서 투과되거나 반사된 빛의 형태를 원하는 형태로 만들고자 제작된 광학소자. 현재 개발된 기술은 무엇보다도 국내 최초로 홀로그래픽 광학 소자를 이용하여 AR HMD를 구현함으로써, 크기는 작고 가벼우면서 세계 최고 수준의 고해상도 영상을 제공할 수 있게 되었다는데 큰 의미를 둘 수 있다. 이는 향후 완전한 홀로그래픽 3D 영상을 HMD 상에서 구현할 수 있는 기술적 토대를 마련하였다는데 의의가 있다. 또한, 고해상도 AR HMD의 국산화를 통해 외산 대비 가격 측면에서도 독보적인 경쟁력을 확보하였다. 최근 공중파 드라마의 소재로 등장할 만큼 대중적으로 잘 알려진 증강현실, 즉 AR(Augmented Reality)은 실제 공간이나 사물에 3차원 가상 이미지를 덧씌워 다양한 영상 정보를 제공하는 방식으로 완전한 가상의 공간이나 사물을 구현하는 VR(Virtual Reality)에 비해 현실감을 증대시킬 수 있어 방송, 교육, 제조, 광고, 의료, 자동차 등 국가산업전반에 걸친 주요 분야에서 큰 파급효과가 기대된다. 특히, CG기술을 활용한 뮤지컬, 연극과 같은 문화예술 공연이나, 증강현실 콘텐츠를 기반으로 한 체험형 게임과 테마파크, 그리고 각종 스포츠 분야에서의 활용이 기대된다. ㈜에픽옵틱스의 김동하 연구소장은 “본 기술을 통해 세계 최고 수준의 체험형 게임 시장 선점이 가능할 것으로 기대된다.”고 밝혔다. KIST 박민철 박사는 “홀로그래픽 광학 소자 기반의 고해상도 AR HMD 개발을 통해 기존 한계를 벗어난 세계 최고 수준의 홀로그램 서비스를 제공할 수 있는 기틀을 마련할 수 있게 되었다.”라고 말하며, “KIST의 차세대 기술들이 국내 기업과 연계되어 다양한 분야에서 세계적인 기술 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 문화체육관광부(장관 박양우)의 지원으로 한국콘텐츠진흥원(원장 김영준) 문화기술연구개발 사업(과제명: 홀로그램 카메라 및 홀로그램 기반 AR 플랫폼 기술 개발)으로 수행되었다. <그림설명> <그림1> 4K급 고해상도 투시형 증강현실(AR) HMD (프로토타입) <그림2> HMD로 본 AR영상 <그림3> 4K급 고해상도 투시형 증강현실(AR) HMD로 증강현실을 체험중

- 47

- 작성자광전소재연구단 박민철 박사팀

- 작성일2019.03.12

- 조회수15049

-

46

“빛으로 정보교환” 미래형 반도체 소자 개발

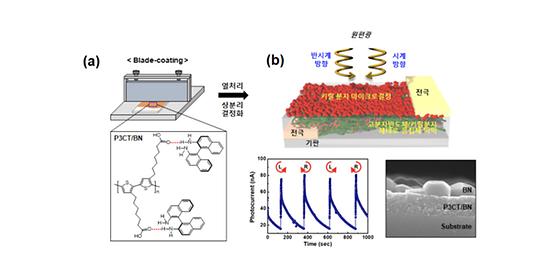

- 빛의 회전방향을 이용하여 정보를 교환하는, 광 컴퓨팅의 핵심 소자 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전소재연구단 임정아 박사팀은 거울상 대칭 구조를 갖는 카이랄 분자*와 반도체 소재를 이용하여, 원편광**을 회전방향에 따라 감지하는 반도체 소자를 개발했다. *카이랄 분자(Chiral molecule) : 마주한 양 손과 같이 구조적으로 거울상 대칭 구조를 가져 서로 겹쳐질 수 없는 분자 **원편광(Circularly polarlized light) : 시계방향 또는 반시계방향으로 회전하면서 진행하는 빛 최근 광통신, QR코드 등 빛을 이용한 기술이 나날이 발전하고 있다. 이제는 빛을 이용한 정보처리 기술인 광 컴퓨팅이 미래 기술로 각광받고 있다. 이 기술에 필수적인 원편광에 담긴 정보를 인지하는 반도체 소자를 KIST 연구진이 개발하여 주목받고 있다. 지금까지 개발된 원편광 감지용 반도체 소자는 고가의 장비를 이용하여 까다로운 공정을 거쳐 제작해야 했다. 또한, 이 소자들은 균일한 박막을 제작하고 반도체 소자로 직접 응용하는데 어려움이 있었다. KIST 임정아 박사팀은 이러한 한계를 극복하고, 쉽고 간단한 공정으로 실제 응용 가능한 소자를 만들어 냈다. KIST 연구진은 카이랄 분자와 고분자 반도체를 함께 녹인 용액을 도포하고 가열하여 특별한 박막을 만들었다. 이 박막은 카이랄 분자와 고분자 반도체 층이 분리되는 구조를 가진다. 카이랄 분자 결정은 원편광의 방향에 따라 빛을 흡수하는 양이 달라서, 빛을 흡수한 후 생성하는 전하의 양이 다르다. 이 점을 이용하여, 전하를 전달받은 반도체 층에서 빛의 방향을 감지할 수 있는 소자를 제작하였다. KIST 임정아 박사는 “이번 성과는 원편광 감응 반도체 박막을 손쉽게 제작할 수 있는 새로운 길을 제시한 것으로, 앞으로 원편광 응용 기술 상용화에 중요한 계기가 될 것” 이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST의 기관고유사업과 한국연구재단 신진연구자지원 사업으로 수행되었다. 고려대학교와의 공동연구로 진행된 이번 연구결과는 소재분야 국제 저널인 ‘Advanced Functional Materials’ (IF: 13.325, JCR 분야 상위 3.767%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Chiroptical-Conjugated Polymer/Chiral Small Molecule Hybrid Thin Films for Circularly Polarized Light-Detecting Heterojunction Devices - (제1저자) 한국과학기술연구원 김나연 연구원(석사과정) 동국대학교 김지훈 연구교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원 임정아 선임연구원 고려대학교 주병권 교수 <그림설명> [그림 1] (a) 고분자반도체와 카이랄 분자의 분자구조 및 이들 블렌드 용액의 블레이드 코팅 모식도 P3CT : 본 연구에서 사용한 고분자반도체, poly[3-(6-carboxyhexyl)thiophene-2,5-diyl] BN : 본 연구에서 사용한 카이랄 분자,1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine (b) 고분자반도체/카이랄 분자 블렌드의 상분리로 유도된 반도체 박막의 특이구조를 활용한 원편광 감응 반도체 다이오드 소자 모식도(상단) (좌측 아래) 제작한 원편광 감응 다이오드의 원편광 회전 방향에 따른 광전류 신호. (우측 아래) 카이랄 분자 마이크로 결정이 박막 상부에 위치하고, 고분자반도체/카이랄 분자 헤테로 응집체가 아래 막을 형성하는 구조를 보여주는 전자현미경 사진

- 45

- 작성자광전소재연구단 임정아 박사팀

- 작성일2019.02.19

- 조회수13788

-

44

자성물질 없이 구동되는 ‘스핀 트랜지스터’ 개발, 집적화 한계 넘는 차세대 반도체 가능성 보인다

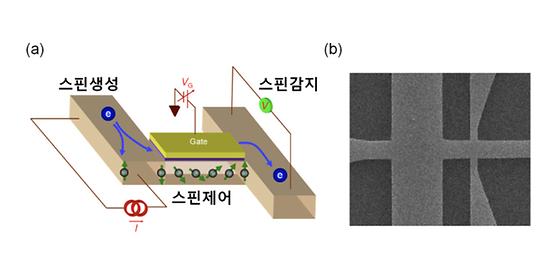

- 별도의 자성전극 없이 반도체 자체만으로 구동되는 스핀 트랜지스터 기술 - 100배 향상된 신호로 향후 집적화 한계 넘는 차세대 반도체 연구에 기여 트랜지스터는 반도체 소자의 핵심요소로, 전기 신호를 증폭하거나 차단·전달하는 ‘스위치’ 역할을 한다. 컴퓨터 성능은 정보를 처리하는 트랜지스터의 수가 좌우하는데, 초기 컴퓨터한 대에 2,300개 정도였던 트랜지스터 수는 현재 수십 억 개에 이른다. 하지만 손톱만한 크기의 프로세서에 더 많은 트랜지스터를 집적하는 것이 이제 물리적 한계에 이르렀고, 폭증하는 데이터양을 따라잡지 못하게 되었다. 그리하여 차세대 트랜지스터로 주목받는 반도체내의 전자의 스핀(spin, 회전과 유사한 전자의 양자역학적 상태로 전자의 자성적 방향)을이용한 ‘스핀 트랜지스터’가 새로운 해결책으로 부상하고 있다. 최근 국내 연구진이 스핀 트랜지스터 상용화의 최대 걸림돌인 강자성 전극 문제를 최초로 해결해 국내외 반도체 산업계의 관심이 고조되고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 스핀융합연구단 구현철 박사 연구팀은 기존 스핀트랜지스터의 구동을 위해 반드시 필요했던 자기장과 자성체를 모두 제거하고도 초고속 반도체 채널만으로 스핀을 생성, 제어, 감지하는 동작이 구현되는 새로운 스핀 트랜지스터 개발에 성공했다고 밝혔다. 스핀 트랜지스터는 전자의 이동량을 이용하는 기존 산화금속반도체(MOS) 트랜지스터와달리 전자의 스핀을 이용해 신호를 제어한다. 전류를 흘렸다가 차단하는 것이 아니라 전자의 스핀만 바꾸면 되므로 속도가 빠르고 전력 소모가 매우 낮게 만들어질 수 있는 잠재력이있다. 스핀 트랜지스터(spin transistor)는 전자가 회전하는 방향에 따라 디지털 신호를 구분할수 있어 정보처리 속도가 획기적으로 빨라진다. 또한 저전력에도 구동이 가능해 실리콘 반도체를 대체하는 차세대 반도체로서 기대를 모았다. 반면 높은 가능성에도 불구하고 전자의움직임을 유도하는 자기장과 자성체가 필요한 점이 단점으로 지적되었고, 실제 기존의 스핀트랜지스터는 강자성체와 반도체 사이의 접합면에서 대부분의 신호를 잃어 실제 소자로 상용화가 어려운 상태였다. KIST 연구팀은 자기장과 자성체를 모두 제거하고, 반도체 채널만으로 이루어진 스핀 트랜지스터를 개발하였다. 연구진은 자성물질로 인한 반도체 내에 스핀이 주입되는 것을 배제시키고, 반도체 자체에서 스핀 정보를 발생시키고 게이트 전압으로 방향을 제어해 다시 전기적으로 읽을 수 있도록 한 것이다. 이를 통해 KIST 연구팀은 스핀 트랜지스터의 약점이었던 신호 전달을 100배 이상 향상시켰다. 여기에는 스핀 정보를 전기적 정보로 전환하는 스핀 홀 효과가 이용됐다. KIST 연구진은 자성물질로 인한 노이즈와 전력소비를 획기적으로 줄였다. 또한 스핀트랜지스터가 초고속 III-V족 반도체*를 사용하는 전자소재로서 반도체 산업 전반에 다양하게활용될 수 있는 길을 열었다. 또한 논리소자 동작을 위해 두 가지 종류의 각기 다른 물질을첨가한 트랜지스터가 필요했으나, 부가적인 물질의 첨가 없이 논리 동작 구현이 가능하게하여 공정비용을 획기적으로 절감할 수 있게 될 것으로 전망된다. * III-V족 반도체 : Si(실리콘), Ge(게르마늄) 등의 반도체 대표 원소에 P(인), B(붕소) 등의III-V족 화합물을 침투시켜 전기저항을 조절하는 반도체. KIST 구현철 박사는 “이번에 개발한 스핀 트랜지스터는 스핀 관련 전자소자에 반드시 강자성체와 자기장이 필요하다는 고정관념을 깬 것”이라며 “반도체 자체에서 스핀을 생성시키는새로운 패러다임을 제시하여 스핀 트랜지스터 실용화에 크게 기여할 것으로 기대된다.”고밝혔다. 본 연구는 삼성전자 미래기술육성센터 지원사업과 과학기술정보통신부(장관 유영민)가 지원한 KIST 기관고유사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 나노분야의 세계적인 학술지‘Nano Letters’ (IF: 12.080, JCR 상위분야 5.822%) 최신호에 게재되었다. <그림설명> [그림 1] (a) 강자성체 없는 스핀트랜지스터의 개략도 (b) 개발한 트랜지스터의 실제 전자현미경 사진

- 43

- 작성자스핀융합연구단 구현철 박사팀

- 작성일2018.12.19

- 조회수13964

-

42

고효율 흡착소재로 폐수 속 유해중금속 제거한다

- 나노 소재를 이용한 수(水)중 중금속(6가 크롬)의 효율적 제거 및 원리 규명 - 향후, 고효율 흡착소재 실용화 및 저비용 폐수정화시스템 구축에 기여 작년 6월 경, 수원시 영통구 일대의 건설 현장 인근 도금업체에서 인체에 해로운 중금속인 6가 크롬(Cr6+)이 불법 배출되어 사회적으로 큰 문제를 일으킨 바 있다. 6가 크롬은 내열성, 내부식성, 전기 저항성 등이 강해서 도금, 염색, 피혁 제조 및 강력 산화제 등으로 다양한 산업분야에 이용되고 있는데, 1급 발암물질 중 가장 독성이 높은 물질로 인체 내 신장이나 골수에 축적이 되어 장기간 농축될 경우 세포조직 손상, DNA 변이 및 사망에까지 이를 수 있다. 최근 국내 연구진이 새로운 물질을 적용한 고효율 흡착소재를 개발, 산업공정에서 고농도로 발생 및 유출되는 6가 크롬을 효과적으로 제거할 수 있는 기술을 개발했다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 전자재료연구단 이욱성 박사, 물자원순환연구단 최재우 박사팀은 공동 융합연구를 통해 질소가 함유된 고분자 물질을 이용하여 폐수 내에 고농도로 배출되고 있는 유해 중금속인 6가 크롬을 선택적이고 효율적으로 제거할 수 있는 흡착재를 개발, 그 흡착 원리를 규명했다고 밝혔다. 이번 연구는 다른 학제 간(전자재료, 물자원순환) 융합연구를 통해 폐수 내 고농도로 배출되고 있는 중금속 이온의 제거 및 회수와 재이용을 목적으로 진행되었다. KIST 공동연구진은 나노 소재의 발굴 및 적용과 환경 분야의 융합연구로 특정한 질소-탄소 구조를 사용하여 산성도(pH) 환경에 따라 수중 6가 크롬의 산화·환원 반응과 이에 대한 흡착 매커니즘을 정량적으로 규명하였다. 대기와 토양 등에 확산된 6가 크롬은 눈, 비로 인해 침출수의 형태로 수중에 퍼지게 된다. 현재까지 전 세계적으로 이러한 6가 크롬을 비롯한 독성 중금속류를 신속하고 효율적으로 처리하기 위한 환경소재 개발이 다방면에서 진행되어 왔으나, 지금까지 보고된 소재들은 제거 효율이 높지 않아 대부분의 폐수처리업체에서는 증발농축 방법*을 이용한 처리방법을 사용해왔다. 수중 확산된 중금속들을 처리하는 방법인 증발농축 방법은 높은 에너지가 요구되어 많은 비용이 들고, 공정 후 각종 중금속을 포함한 폐슬러지 발생으로 복잡한 후처리 공정이 필요하다는 단점을 갖고 있어 독성 중금속 폐수 처리에 적합한 효율적이고 경제적인 공정이 요구되는 상황이었다. *증발농축 방법(evaporative concentration) : 폐수를 연소가스로 가열해 수분을 제거하여 증발, 농축을 실행하는 방법 이에 KIST 연구진은 피롤 단량체의 고분자 형태인 ‘폴리피롤’**을 6가 크롬 흡착제로 사용하고 그 흡착 원리를 규명하였다. 가루(powder) 형태의 폴리피롤의 함량이 높아짐에 따라 6가 크롬이온의 흡착량이 크게 증가하였으며, 흡착 원리는 크게 두 가지이다. 첫 번째는, 수중 6가 크롬이온이 폴리피롤의 주 성분인 피롤성 질소와 산화반응(존스-산화 반응)을 통해 비교적 안정하고 인체에 무해한 3가 크롬으로 변환되어 흡착되는 원리이다. 또한 산화 반응이 용액의 산성도와 밀접한 관계가 있음을 함께 규명하였는데, 산성도(pH)가 낮을수록 존스-산화 반응이 강하게 발생하여 흡착되는 3가 크롬의 양이 증가한다. 두 번째로, 잔존하는 6가 크롬이 피롤성 질소와 수소결합 방법을 통해 동시다발적인 흡착이 진행되어 고효율의 흡착이 가능하다. 연구진은 실험을 통해 개발된 흡착소재 10mg 만으로 50mL 폐수 내 함유되어 있는 10ppm 농도의 6가 크롬을 99% 이상 제거가 가능함을 확인했다. **폴리피롤(polypyrole) : 전도성 고분자로 물리적, 화학적 특성이 우수하여 약물전달, 연료전지 촉매 지지체, 인공근육 등의 다양한 분야에서 연구되고 있다. 이번 연구결과로 나노 소재를 이용한 수중 독성 6가 크롬 흡착제로의 활용이 기대되며, 특히 도금 공장 등의 산업체에서 배출되는 독성 크롬의 처리 공정에 즉각 적용 가능할 것으로 보고 있다. KIST 전자재료연구단 이욱성 박사는 “6가 크롬의 흡착 제거에 새롭게 활용된 질소-탄소의 결합체인 나노소재가 국민 안전을 확보하고 환경 안전에 대한 신뢰성을 높일 것”이라고 말했으며, KIST 물자원순환연구단 최재우 박사는 “이번 연구성과를 바탕으로 실제 현장에서 적용하기 적합한 형태의 물질에 대한 후속연구를 통해 저비용 폐수정화시스템 구축에 기여할 것으로 기대”한다고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업으로 수행되었으며, 연구결과는 ‘Water Research’ (IF : 7.051, JCR 분야 상위 0.556%)에 최신호에 게재되었다. * (논문명) Strong chromate-adsorbent based on pyrrolic nitrogen structure: An experimental and theoretical study on the adsorption mechanism - (제1저자) 한국과학기술연구원 고영진 박사 (Post Doc.) - (교신저자) 한국과학기술연구원 최재우 책임연구원 한국과학기술연구원 이욱성 책임연구원 <그림설명> <그림 1> 탄소 위 코팅 된 고분자 형상 및 에너지 분산형 분광분석법을 통한 균일도 측정 <그림 2> 용액의 산성도에 따른 존스-산화/수소결합 비율 및 각 흡착 원리의 이론적 계산

- 41

- 작성자전자재료연구단 이욱성 박사, 물자원순환연구단 최재우 박사팀

- 작성일2018.10.15

- 조회수19727

-

40

초고감도 분자 센서 개발로 ‘인공 광수용체’의 성능 검증한다

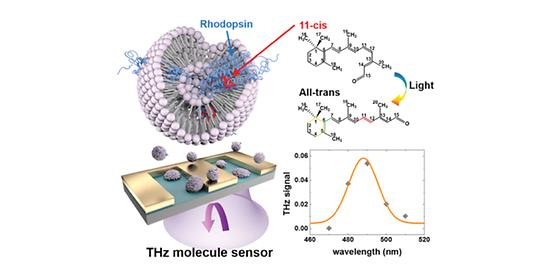

- 인공 광수용체의 빛 인지 시 신호 전달의 동역학 관찰 플랫폼 개발 - 테라헤르츠 분광기술과 메타물질의 결합, 초고감도 분자 센서 기술 개발 - 향후 인체 내 극미량의 신호 전달 체계 메커니즘 규명 연구에 응용 기대 최근 손상된 망막을 대체하기 위한 ‘인공망막’ 관련 연구가 활발하게 이루어지고 있는 가운데, KIST에서는 ‘인공 광수용체 기반 시각복원 원천기술 개발’ 사업(과제책임자, KIST 김재헌)을 수행, 이를 통해 일반인의 시각 기능과 유사하게 빛을 인지하는 인공 생체소재인 ‘인공 광수용체’를 제작하여 시력을 일부 회복시키기 위한 연구에 박차를 가하고 있다. 최근 KIST 연구진은 이에 대한 후속연구로 인공 광수용체를 정량적이고 체계적으로 연구할 수 있는 기반 기술의 하나로 초고감도 테라헤르츠 분자 센서를 개발했다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 센서시스템연구센터 서민아 박사팀은 서울대 박태현 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 빛 인지 뿐 아니라 색까지 구분 할 수 있는 인공 생체 소재인 ‘광수용체’에서 빛을 인지하였을 때 일어나는 단백질 구조 변화를 직접적으로 관찰할 수 있는 초고감도 테라헤르츠(THz, 1012Hz) 분자 센서를 개발, 상온에서 미량의 샘플에서도 신호가 검출됨을 확인하였다. 광-기반 바이오 센서 기술은 비침습적인 방법으로 생화학 분자를 잴 수 있다는 큰 장점이 있으며, 침투 깊이가 긴 파장이면서 광-에너지 값이 낮아 안전한 것으로 알려진 테라헤르츠 (Terahertz, THz, 1012 Hz) 대역의 전자기파를 이용한 기술이 새로운 타입의 광센서로 주목 받기 시작하고 있다. 이번 연구는 인간 광수용체 단백질 중 주로 명암을 구분하는 간상세포를 이용하여 인공 광수용체를 생산하고, 이들이 빛을 흡수할 때 일어나는 분자 구조의 변화를 테라헤르츠 메타물질*을 이용하여 증폭된 신호를 포착, 그 특성을 분석하는 내용이다. *테라헤르츠 메타물질 : 테라헤르츠(THz) 전자기파 영역대에서 기능을 갖는 메타물질로서 특정 주파수에서 투과율이나 반사율이 증폭된다. 테라헤르츠 메타물질 기반 광-바이오 센서 기술를 이용하면 고민감도, 고선택성 분자 검출 플랫폼을 제작하여 각종 생체 저분자 측정에 적용할 수 있다. 공동 연구진은 비지표식(Label-free)** 생체 분자 측정에 적용 가능한 테라헤르츠 분광법 기반 분자 검출 플랫폼을 개발하였으며, 이를 이용해 테라헤르츠 전자기파 대역에 특이 스펙트럼이 있는 ppm(ng/ml) 수준의 극미량 분자를 매우 높은 감도로 측정하는 기술을 개발했다고 밝혔다. 특히 테라헤르츠 메타물질을 사용하여 특정 파장 또는 주파수에서의 테라헤르츠파의 신호를 선택적으로 높여, 높은 선택성과 민감도를 지닌 생화학 저분자 및 바이러스를 선택적으로 검출할 수 있는 플랫폼으로 활용할 수 있는 가능성을 보였다. **비지표식(Label-free) : 일반적으로 광-바이오센서는 이름표를 붙이는 지표식((Labeling)으로 물질의 성질을 바뀌는 한계점 존재, 비지표식은 특이 스펙트럼을 이용하여 비접촉, 비파괴의 특성을 갖춤 일반적으로 테라헤르츠 분광법을 이용한 물질의 흡수 광학 분석 시에, 측정하고자 하는 물질의 농도가 높을수록 뚜렷한 흡수 스펙트럼을 얻을 수 있게 된다. 테라헤르츠는 물 분자에 민감하기 때문에 물 등의 액체에 녹아있는 저농도 수준의 분자의 식별은 어렵다는 한계가 있었다. 연구진은 특정 계면(interface)으로부터만 신호를 취하는 수직 반사 형태의 테라헤르츠 분광법을 개발하여, 물-흡수에 의한 신호 감소의 영향을 최소화하면서 동시에 메타물질을 이용한 신호 증폭 효과를 누릴 수 있도록 개선되었다. 또한 연구진은 개선된 테라헤르츠 분광법과 메타물질 센싱칩을 광수용체의 광-반응성을 확인하는 데 적용하여, 빛을 받으면 분자 구조의 변형이 일어나 이를 테라헤르츠 신호의 변화율(반사율의 변화 정도)로 직접 측정하여 정량화하는데 성공했다. 이와 같이 테라헤르츠 메타물질을 이용하면, 실시간으로 상온에서 미량의 단백질 샘플에서 일어나는 동역학 관찰이 가능하게 된다. 연구진은 실험실에서 만든 광수용체가 인간 수용체와 비교할 만한 수준의 민감도와 빛 흡수 능력을 갖고 있음을 입증했다. KIST 서민아 박사는 “인체 내 신호전달 체계에 기여하는 자극에 대한 대부분의 세포 반응은 막 단백질의 구조 변화(conformational change)로부터 시작되기 때문에, 본 연구의 내용은 향후 인공 광수용체 뿐 아니라 다양한 인체 내 세포들에서 기능 조절에 관한 연구들에 적용이 가능할 것으로 전망한다”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민)지원으로 중견연구자지원사업, 글로벌프론티어사업(파동에너지극한제어연구단)과 KIST 기관고유사업의 일환으로 수행되었으며, 연구결과는 센서 분야 상위 국제 학술지인 ‘Sensors and Actuators B: Chemical’ (IF: 5.667, JCR 분야 상위 2.459%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Ultrasensitive terahertz molecule sensor for observation of photoinduced conformational change in rhodopsin-nanovesicles - (제1저자) 한국과학기술연구원 이동규 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 서민아 박사 <그림설명> [그림 1] (좌) 빛을 흡수하여 명암을 구분하는 광수용체 (Rhodopsin)을 포함하는 나노 크기 소포체 (vesicle) 가 테라헤르츠 분자 센서의 센싱칩 부분에 도포된 모습 (우 상) 광수용체의 11-cis 분자 구조가 외부의 빛 자극에 의해 all-trans 형태로 분자식이 바뀌는 모식도 (우 하) 광수용체 샘플에서 분자 구조의 변화 (conformational change)가 일어날 때, 테라헤르츠 메타물질 기반 분자 센서를 이용해 측정하는 테라헤르츠 신호의 외부 광자극에 대한 민감도 스펙트럼

- 39

- 작성자센서시스템연구센터 서민아 박사팀

- 작성일2018.09.19

- 조회수20332

-

38

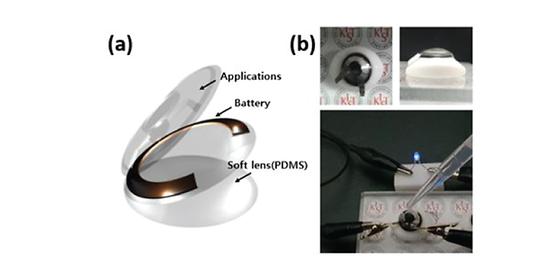

스마트 콘택트 렌즈 내에서 작동하는 박막 전지 개발

- 콘택트 렌즈 내에서 작동 가능한 유연한 박막 이차전지 최초 구현 - 향후 다양한 형태의 웨어러블 기기 등에 차세대 전력 저장장치로 응용 기대 최근 들어 웨어러블 전자기기는 모자, 안경, 벨트, 시계, 옷 등 다양한 분야에서 적용되어 연구되고 있다. 이러한 웨어러블 전자기기는 착용자의 건강을 지속적으로 모니터링하여 건강관리에 도움을 주는 형태가 가장 큰 특징이다. 간단하게는 심박 수나 걸음 수와 같은 간단한 것부터 인간의 몸에서 나오는 신호를 분석하여 질병을 진단하는 전문적인 부분까지 연구되고 있다. 이 중에서도 스마트 렌즈는 가장 진보된 기술이 적용되는 분야로 국내외 대기업에서 증강현실(AR), 디스플레이, 당뇨수치 모니터링 기기 등을 앞 다투어 개발하고 있다. 최근 국내 연구진이 아주 얇은 형태의 이차전지를 이용하여 콘택트 렌즈 위에서 작동하는 스마트 렌즈용 박막 이차전지를 개발하였다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 전자재료연구단 최지원 박사팀은 인간이 착용할 수 있는 웨어러블 전자기기 중 사람의 가장 밀접한 부위에 착용하는 장비인 콘택트 렌즈 내에서 작동이 가능한 스마트렌즈용 박막전지 개발에 성공했다. 기존의 스마트 렌즈는 렌즈 외부에서 전기를 공급받아 작동을 했으나, KIST 연구진이 개발한 이 박막 이차전지는 스마트렌즈에 장착이 가능하고, 렌즈 자체에 전원을 가지고 있어서 전원공급이 자유로우며, 재충전하여 쓸 수 있는 장점이 있다. KIST 연구진이 개발한 이 전지는 일상생활에서 사용하는 전지의 형태가 아닌 아주 얇은 필름형태의 전지로, 곡면의 콘택트 렌즈 위에 전지를 제작하여 LED를 작동시키는데 성공했다. 이 스마트 렌즈용 박막전지는 유연한 특성을 가지고 있어 휘어진 상태에서도, 수분이 존재하는 환경에서도 작동한다. 우리가 일상생활에서 사용하고 있는 리튬 이차전지는 양극재, 음극재, 분리막, 액체전해질, 전극 등으로 이루어져 있으며, 리튬 이온이 양극에서 음극으로 이동을 반복하면서 발생하는 전자를 이용하여 전자기기를 작동시키게 된다. 또한 현재 우리가 사용하는 리튬 이차전지는 폭발의 위험에서 완전히 안전하다고 할 수 없는데, 리튬 이차전지의 경우 장기간 사용하거나 충격에 의해 양극재의 손상이 생기면 음극재와 합선이 되어 액체전해질이 연료가 되어 폭발을 하게 된다. 사람의 눈에 착용하기 위해서는 높은 안정성이 필수적이다. 하지만 스마트 콘택트 렌즈를 구동시킬 수 있는 전력원이 될 스마트 렌즈용 전지에 대한 연구결과는 전 세계적으로 전무한 상황으로 스마트 렌즈 개발에 어려움이 있었다. KIST 최지원 박사팀은 이번 스마트 렌즈용 박막전지를 개발하기 위해 모든 구성요소를 유연하면서도 고체인 필름형태의 박막 이차전지로 만들었다. 이로 인해 액체전해질을 사용하지 않음으로 폭발의 위험이 없는 아주 안전한 전지를 제작했다. 또한 콘택트 렌즈에 적용이 가능하도록 유연한 재료를 사용해야 하는데, 양극재를 낮은 온도에서 제작하는 어려움이 있었다. KIST 연구진은 일반적으로 고온에서 제작이 필요한 양극재를 저온에서 제작이 가능하도록 개발함으로써, 별도의 고가 장비의 필요가 없이 산업화에 유리한 기술을 개발했다. KIST 최지원 책임연구원은 “이번에 개발한 스마트 렌즈용 박막 이차전지는 콘택트렌즈에 적용된 최초의 전지로 향후 스마트 렌즈의 핵심 부품이며, 유연한 특성으로 다른 웨어러블 전자기기의 전력원으로 활용될 것으로 기대한다.”고 밝혔다. KIST 연구진은 스마트 렌즈 산업의 핵심기술 중 하나인 이번 원천기술에 대한 후속연구를 진행하여 향후 세계시장에 진출을 계획하고 있다. KIST는 현재 과학기술정보통신부(장관 유영민)의 지원으로 한국연구재단의 ‘바이오의료기술개발사업, ‘차세대 의료기기 플랫폼’사업을 수행하고 있으며, 이번 연구는 ‘접안형 당뇨병 진단기기 개발’(연구책임자 : KIST 송용원 박사) 연구의 일환으로 진행되었다. 연구결과는 재료분야 국제 학술지인 ‘Nano Energy’ (IF: 13.120, JCR 분야 상위 4.452%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Scalable Fabrication of Flexible Thin Film Batteries for Smart Lens Applications - (제1저자) 한국과학기술연구원 이현석 연구원(박사과정) - (교신저자) 한국과학기술연구원 최지원 박사 <그림설명> [그림 1] (a) 스마트렌즈의 개략도 (b) 콘택트렌즈에 구현한 박막 이차전지의 사진 및 젖은 상태에서도 구동되는 LED

- 37

- 작성자전자재료연구단 최지원 박사팀

- 작성일2018.09.11

- 조회수15029

-

36

‘스커미온’을 자유롭게 쓰고 지우는 기술, 차세대 초저전력 스핀 메모리 구현의 열쇠 찾았다

- KIST 연구진, 전류 이용한 ‘스커미온’의 쓰기/지우기 기술 세계 최초 개발 - 삼성미래기술육성사업 선정과제 수행, 향후 초저전력 스핀 메모리 구현 및 상용화에 기여 2009년 처음 발견된 소용돌이 모양의 스핀 구조체인 ‘스커미온(Skyrmion)’*은 특유의 위상학적 안정성과 작은 크기, 효율적인 움직임 등으로 인해 초고밀도, 고속력 차세대 메모리 소자의 기본 단위로 학계에서 매우 큰 주목을 받고 있다. 기존 연구에서는 스커미온 상태를 형성하고 없애기 위해서 외부 자석을 이용한 자기장 인가가 필요했다. 따라서 외부 자기장 없이 전기적인 방법으로 개개의 스커미온을 쓰고 지우는 기술 개발이 가장 필수적으로 요구되어왔으며, 이것은 향후 실제 스커미온 기반의 메모리, 논리소자 등의 전자 소자 구현을 위한 열쇠가 될 것으로 예상해왔다. *스커미온(Skyrmion) : 소용돌이 모양으로 스핀들이 배열되어 형성되는 스핀 구조체 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 스핀융합연구단 우성훈 박사팀은 전기적인 방법으로 개개의 스커미온을 쓰고(Creation) 지우는(Deletion), 스커미온 기반 전자소자 구현의 핵심기술을 세계 최초로 개발하였다고 밝혔다. 특히 스커미온이 형성되고 사라지는 과정에서 나타나는 독특한 물리학적 거동을 밝혀냄으로서, 스커미온의 위상학적 특성을 외부 전류를 이용하여 자유롭게 조절 가능하다는 것을 최초로 증명하였다고 밝혔다. 실제 스커미온을 사용하여 전자 소자를 구동하기 위해서는 정보의 가장 기본단위가 되는 개개의 스커미온을 원하는 위치에 원하는 개수만큼 쓰고 지울 수 있어야 한다. 현재까지의 보고된 연구에서는 외부 자석을 이용하여 자기장을 인가하는 방법으로만 스커미온 상태를 형성하고 변화시킬 수 있었고, 이러한 방법은 전자 소자에 적용이 불가능해 명확한 한계를 가지고 있었다. KIST 우성훈 박사팀의 이번 연구는 현재 학계에서 매우 큰 관심을 받고 있는 스커미온을 쓰고/지우는 기술을 세계최초로 개발함으로서 실제 메모리, 논리소자 등의 전자소자에 적용되기 위한 가장 큰 기술적인 난제 중 하나를 해결한 중요한 결과이다. 향후 이 기술을 발판 삼아 스커미온 기반의 초저전력 전자소자 구현을 앞당기는 데 크게 기여할 것으로 평가받고 있다. KIST 우성훈 박사는 “이번 연구로 스커미온의 기술적 난제 중 하나를 해결하여 기쁘다.”라고 소감을 밝히며, “연구팀이 기존에 발표한 ‘상온 스커미온 형성기술’, ‘스커미온 고효율 이동 기술’ 등에 본 기술을 접목하여 실제 스커미온 기반의 초저전력 스핀 메모리 소자 구현을 빠른 시일에 이룰 수 있을 것으로 기대한다.”고 밝혔다. 이번 연구는 KIST 우성훈 박사와 함께 송경미 박사과정(숙명여자대학교 물리학과) 학생이 공동 1저자로 참여하였다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업과 삼성전자 미래기술육성센터 지원사업으로 수행되었으며, 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 일렉트로닉스(Nature Electronics)’ 5월호 표지로 선정되었으며, 5월 15일(화)자에 온라인 게재되었다. * (논문명) Deterministic creation and deletion of a single magnetic skyrmion observed by direct time-resolved X-ray microscopy - (제1저자, 교신저자) 한국과학기술연구원 우성훈 선임연구원 - (공동 제1저자) 숙명여자대학교 송경미 박사과정 <그림 1> 전기적인 방법으로 생성된 스커미온의 모식도

- 35

- 작성자스핀융합연구단 우성훈 박사팀

- 작성일2018.05.17

- 조회수16624

-

34

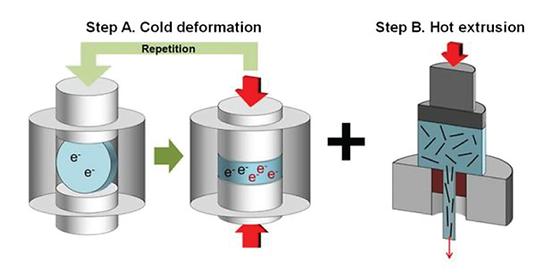

온도차를 전기로 생산하는 고효율 열전소재, 이제 효율적인 압축공정으로 제조한다

- 외부 불순물 첨가 없이 재료의 변형으로 열전 반도체의 전기적 성질 제어 - 열전 반도체 재료의 안정적이고 효율적인 생산을 위한 새로운 공정 기술 개발 열전 반도체는 주변의 열을 직접 전기 에너지로 바꾸거나, 전기로 소재를 직접 냉각하는 전자냉각 시스템(소형냉장고, 자동차 시트쿨러, 정수기 등)에 사용되고 있으며, 최근 IoT 소자와 웨어러블 기기의 전력원으로 크게 각광받고 있다. 열전 반도체의 냉각 및 발전 효율은 전적으로 재료의 성능에 좌우된다. 최근 국내 연구진이 열전반도체의 안정적인 생산기술에 필요한 새로운 공정 방법으로 고효율의 열전소재를 대량으로 생산할 수 있는 공정기술을 개발했다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 전자재료연구단 김진상, 백승협 박사팀은 기존의 방식과 다른 기계적 도핑 및 압출공법으로 생산성에 기반한 고내구성, 고효율의 열전소재 제조 기술을 개발했다고 밝혔다. 본 연구는 소재 내 기계적 변형정도를 활용하여 전하의 농도를 안정적으로 제어하는 새로운 방법을 제시하고 있다. 열전반도체에서 전자의 농도는 소재의 냉각능력 및 발전능력을 좌우하는 매우 중요한 요소이다. 통상적으로 열전 반도체 내의 전자의 농도는 불순물을 첨가하는 도핑기술이 사용되어 왔다. 그러나 이번 KIST 연구진이 개발한 열전반도체 제조 방법은 기존의 단결정 형태의 제조공정에서 요구되는 불순물 도핑, 장시간소요, 고비용의 단점을 탈피한 방식으로 생산성에 진일보한 기술이다. 즉, 비스무스-텔루라이드*(Bi-Te) 기반 소재를 녹인 후 기계적으로 변형을 가하여 전자농도를 조절하고, 압출공법을 통하여 열전 반도체 내 결정립의 방향을 한 방향으로 정렬함으로 열전효율을 극대화하였다. 이러한 열전재료 제조공법은 가격·성능·내구성 면에서 높은 경쟁력을 가진 혁신적인 공정 기술이 될 것으로 기대된다. *비스무스 텔루라이드 : 열전 반도체 소재로 상온에서 가장 높은 열전 변환 계수(효율)를 가지고 있음. 이 소재는 현재 냉매를 사용하지 않는 냉각시스템에 열전소자로 널리 활용 연구진은 열전 반도체에서 전자의 농도가 불순물의 주입에 의해 조절되는 것 뿐만아니라 열전반도체 재료의 변형에 따른 내부응력, 결정립 계면에 의해서도 조절될 수 있음을 증명하였다. 이러한 사실을 기반으로 열전반도체 재료를 분말형태로 제조하지 않고 단지 기계적 변형을 통하여 제조함으로 공정단가를 줄였을 뿐 아니라 분말제조 공정이 필요치 않음으로 재료성능의 재현성을 크게 개선할 수 있었음을 입증하였다. 본 연구를 수행한 KIST 백승협 박사는 “열전 반도체에서 기계적 도핑 개념을 적용하면 원재료 순도와는 무관하게 최적 열전성능을 나타내는 맞춤형 도핑이 가능할 뿐 아니라, 비슷한 결정 구조를 갖는 다양한 반도체 소재의 물리적 특성을 제어하고 안정적으로 생산하는 공정에도 적용될 것으로 기대된다.”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민)지원으로 국가과학기술연구회(이사장 원광연) 창의형융합연구사업으로 수행되었으며, 연구결과는 소재 분야 국제 학술지인 ‘Acta Materialia’(IF : 5.30, JCR 0.676%)의 최신호(온라인 3월 15일(목)게재)에 게재되었다. * (논문명) Impurity-free, mechanical doping for the reproducible fabrication of the reliable n-type Bi2Te3-based thermoelectric alloys - (제1저자) 한국과학기술연구 전자재료연구단 정성진 학생연구원(박사과정) - (교신저자) 한국과학기술연구원 전자재료연구단 백승협 책임연구원 한국과학기술연구원 전자재료연구단 김진상 책임연구원 <그림설명> (좌) 기계적 변형에 따른 전자생성 모식도 (우) 압출공법에 의한 열전재료 제조공정

- 33

- 작성자전자재료연구단 김진상, 백승협 박사팀

- 작성일2018.03.29

- 조회수18819

-

32

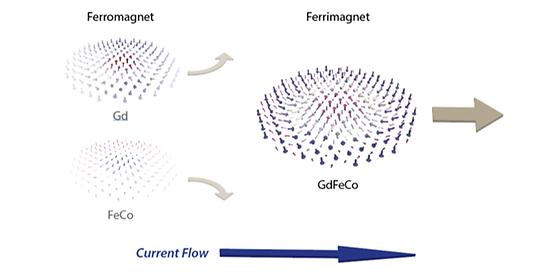

KIST 연구진이 규명한 ‘스커미온’의 직진운동, 초저전력 차세대 스핀 메모리가 온다

- 삼성미래기술육성사업 선정과제로 수행, ‘스커미온 직진운동’ 최초 구현 - 향후 스커미온 기반의 초저전력 스핀 메모리 구현에 기여할 것으로 기대 2009년 처음 발견된 소용돌이 모양의 스핀 구조체인 ‘스커미온(Skyrmion)’*은 특유의 위상학적 안정성과 작은 크기, 효율적인 움직임 등으로 인해 초고밀도, 고속력 차세대 메모리 소자의 기본 단위로 학계에서 매우 큰 주목을 받고 있다. 하지만 스커미온의 위상학적 특징 중 하나인, ‘스커미온 홀 효과(Skyrmion Hall effect)’**로 인해서 스커미온의 운동을 원하는 방향으로 제어할 수 없었고, 따라서 외부에서 인가하는 전류의 방향 그대로 움직이는 ‘스커미온 직진운동’ 구현 물질 및 기술 개발이 요구되어 왔다. 최근 국내 연구진이 위의 ‘스커미온 직진운동’을 가능하게 함으로서, 스커미온 기반의 차세대 초저전력 스핀 메모리 구현에 한발짝 더 다가서게끔 하였다. *스커미온(Skyrmion) : 소용돌이 모양으로 스핀들이 배열되어 형성되는 스핀 구조체 **스커미온 홀 효과(Skyrmion Hall effect) : 전류를 가하였을 때, 스커미온이 전류의 방향에 대하여 대각선으로 움직이는 위상학적 효과 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 스핀융합연구단 우성훈 박사팀은 강자성체와 반강자성체의 중간 형태인 ‘페리자성체(ferrimagnetic)‘***를 사용하여, 기존에 이론으로만 제시되었던 높은 직진성 및 이동효율을 보이는 스커미온의 움직임을 세계 최초로 구현하였다고 밝혔다. ***페리자성체(ferrimagnetic) : GdFeCo(가돌리늄과 철, 코발트 포함 금속합금) 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민)지원의 KIST 기관고유사업과 삼성전자 미래기술육성센터 지원 사업으로 수행되었으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications, IF: 12.124)’ 최신호에 온라인 게재되었다. 실제 스커미온을 사용하여 메모리 소자를 구동하기 위해서는, 개개의 스커미온의 위치를 정확히 컨트롤할 수 있어야하며, 이러한 위치조정을 위해서는 외부 전류를 이용하여 스커미온을 원하는 위치로 이동시키는, 즉 전류방향 그대로의 스커미온 직진 운동이 핵심 기술로 요구된다. 따라서 본 연구 결과는 학계에서 매우 큰 관심을 받고 있는 스커미온이 실제 메모리 소자에 적용되기 위한 핵심 기술이며, 향후 스커미온 기반의 초저전력 메모리를 구현하는 데 큰 기여를 할 것으로 예상하고 있다. 우성훈 박사는 “4차 산업혁명과 함께 고성능 고용량 전자소자들이 매우 빠른 속도로 출현함에 따라 초저전력 메모리 소자의 개발은 현재 매우 절실한 이슈로 자리 잡고 있다”고 전하며, “본 연구를 통해 개발한 스커미온 메모리 핵심 기술은, 향후 실제 스커미온 기반의 초저전력 스핀 메모리 소자 구현 및 관련 산업 전반에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다. 본 연구 논문에는 KIST 연수생 송경미 박사과정(숙명여자대학교 물리학과) 학생이 공동 1저자로 참여하였다. * (논문명) Current-driven dynamics and inhibition of the skyrmion Hall effect of ferrimagnetic skyrmions in GdFeCo films - (제1저자, 교신저자) 한국과학기술연구원 우성훈 선임연구원 - (공동 제1저자) 숙명여자대학교 송경미 박사과정 <그림설명> [그림 1] 기존의 강자성체 (Ferromagnet)과 달리, 전류방향 그대로 직진 운동을 하는 페리 스커미온 (Ferromagnetic Skyrmion)의 운동 모식도

- 31

- 작성자스핀융합연구단 우성훈 박사팀

- 작성일2018.03.13

- 조회수18783