연구소소개

-

60

KIST, 연료전지에서 활용되는 소재 적용한 초저전력 차세대 메모리 반도체 기술 개발

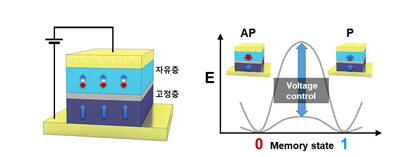

- 스핀융합-에너지소재, 두 연구단의 융합연구로 초저전력 자성 메모리 기술 확보 - 기존 반도체 메모리 대비 에너지 소비를 획기적으로 낮출 것으로 기대 국내 연구진이 차세대 메모리로 알려진 자성메모리(MRAM) 에너지 소비를 크게 낮췄다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 직무대행 윤석진)은 차세대반도체연구소 스핀융합연구단 이기영 박사팀이 에너지소재연구단 손지원 단장 연구팀과의 협업을 통해 기존 자성메모리에서 사용되지 않았던 새로운 물질인 YSZ(이트리아 안정화 지르코니아·yttria-stabilized zirconia)을 활용해 수소이온을 주입한 초저전력 고속 자성메모리 소자 기술을 개발했다고 밝혔다. 인공지능 및 5G 모바일 기술의 발전으로 인해 막대한 양의 데이터로 인해 반도체 메모리 소자의 고집적화와 전력 소모가 기하급수적으로 늘어나고 있다. 최근 이러한 문제들을 해결하기 위해 차세대 비휘발성 메모리인 자성메모리 기술이 큰 주목을 받고 있다. 자성메모리는 자료 처리 속도가 빠른 DRAM과 전원이 꺼져도 자료가 지워지지 않는 플래시 메모리의 장점을 함께 갖고 있다. 전류를 기반으로 하는 기존 메모리와 달리 자성메모리는 전자의 회전(스핀)에 의한 자성(磁性)을 활용한다. 전자는 특정한 방향으로 회전하는 성질이 있는데, 이를 스핀이라고 하며 물질에 자기장을 가해주면 스핀의 방향을 정렬할 수 있다. 자성메모리는 스핀의 정렬된 방향에 따라 정보를 저장하는데 이 방향을 바꿀 때 필요한 전력이 크다는 한계가 있었다. 최근 국내 대기업에서 상용화에 성공하여 시제품이 나와 있지만, 소비전력이 과다해 전력 소모를 낮출 필요가 있었다. 자성메모리 반도체 소자에 수소이온을 주입하면 적은 전력으로도 스핀의 정렬 방향을 쉽게 바꿀 수 있다. 하지만 이 방식은 전력 소비 효율이 매우 큰 장점이 있지만, 속도가 느린 단점을 지니고 있었다. KIST 이기영 박사팀은 에너지소재연구단 손지원 단장 연구팀과 협력을 통해 세라믹 연료전지(SOFC) 분야에 전해질로 사용되는 높은 이온전도도를 가진 물질인 ‘YSZ’(이트리아 안정화 지르코니아)를 자성 소자에 접목하여 수소 이온을 주입했다. 이를 통해 수소 이온 이동의 효과를 극대화하여 높은 효율을 유지하면서 스핀의 정렬 방향 전환 속도가 기존 대비 100배 향상된 소자를 만드는 데 성공했다. 본 연구를 주도한 KIST 이기영 박사는 “연료전지분야에서 활용되는 재료를 자성메모리에 적용한 것은 종합연구소인 KIST의 장점을 매우 잘 활용한 융합연구성과로 볼 수 있다.“라며, ”자성메모리 기술은 현재 기존 시장 구도에서도 기존 메모리를 대체하는 방식으로 상용화가 가능할 뿐만 아니라, 차세대 비휘발성 메모리 소자 중 가장 특성이 우수한 메모리로서 사업화 가능성이 매우 크다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 창의형 융합연구사업 등으로 수행되었으며, 이번 연구결과는 나노기술 분야 저명 국제 학술지인 ‘Nano Letters’ (IF: 12.279, JCR 분야 상위 5.743%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Fast magneto-ionic switching of interface anisotropy using yttria-stabilized zirconia gate oxide - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이기영 선임연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 조수진 인턴연구원 - (공 저 자) 한국과학기술연구원 손지원 책임연구원 - (공 저 자) 한국과학기술연구원 장준연 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 우성훈 연구원 (現 IBM 연구원) - (교신저자) MIT Geoffrey Beach 교수

- 59

- 작성자스핀융합연구단 이기영 박사팀

- 작성일2020.05.26

- 조회수12729

-

58

KIST, 새로운 청색광 반도체 기술 개발

- 질화칼륨 대신 요오드화 구리 사용, 높은 효율의 청색광 발광 화합물 반도체 개발 - 국내 원천기술 개발로 해외 의존도 높은 반도체 소재 자립에 첫걸음 2014년 에너지절약형 빛 혁명을 이끈 청색광 발광소자(LED) 발명자인 일본 과학자 3명이 노벨 물리학상의 영예를 안았다. 반도체를 이용한 LED는 백색광 구현을 위해 적·녹·청색의 LED가 필요하다. 이중 가장 늦게 개발된 청색광 LED는 1990년대 일본의 과학자들에 의해 질화갈륨(GaN)을 고품질로 만드는 기법을 개발, 상용화에 성공했다. 질화갈륨은 전등 뿐 아니라 스마트폰, 디스플레이, 전자제품 및 고주파장치에 핵심소재로 우리 실생활에 널리 쓰이고 있다. 또한 초고속 통신용소자, 자동차용 전력반도체, 그리고 극한에서 사용가능한 극한 환경용 반도체로 그 활용 범위가 급속도로 확대되고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 차세대반도체연구소 송진동 책임연구원, 장준연 소장팀은 (주)페타룩스 안도열 대표(서울시립대학교 석좌교수)와의 공동연구를 통해 기존의 청색광 LED 반도체에 사용했던 질화갈륨을 대체 할 수 있는 새로운 화합물 반도체 기술개발에 성공했다고 밝혔다. 연구진은 구리(Cu)와 요오드(I)를 합성한 요오드화 구리(CuI) 1-7족 화합물 반도체를 소재로 사용하여 고효율로 청색광을 발광하는 소자 기술을 세계최초로 개발했다. 원소주기율표에 1-7족 물질들은 강한 전기적 상호작용으로 인해 원자간 결합강도가 높아 반도체로 사용하기 어렵다는 것이 학계에 정설이었으나, 이번 기술개발로 반도체 소재 기술에 새로운 지평을 열었다는 평가를 받고 있다. 연구진이 개발한 요오드화 구리(CuI) 반도체는 저렴한 실리콘(Si) 기판에 적은 결함으로 성장이 가능하여 현재 상용화 되어 있는 대면적 실리콘 기판(300mm)을 그대로 사용할 수 있다는 큰 장점이 있다. 또한 요오드화 구리(CuI) 박막 성장온도가 실리콘 기반 CMOS소자 공정에 사용되는 온도(300도 이하)와 유사하여 열화없이 요오드화 구리(CuI) 박막을 증착, 저렴하고 손쉬운 실리콘 반도체 공정에 적용이 가능하다. 공동연구진은 요오드화 구리(CuI) 반도체가 질화갈륨기반 소자에 비해 10배 이상 강한 청색광 밝기 및 향상된 광전효율 특성과 장기적 소자 안정성을 가진다는 것을 확인 하였다. 이번 연구결과는 고품질 구리할로겐계 단결정 요오드화 구리(CuI)를 실리콘 기판 상에 성장, 고효율의 청색 발광을 구현해 세계 최초로 구리할로겐계 화합물을 이용한 새로운 반도체 소재 기술을 실증했다는 것에 큰 의의가 있다. 공동 연구진은 그간의 연구를 통해 새로운 요오드화 구리(CuI) 반도체 재료의 원천기술을 이미 보유하고 있다. *특허 : 국내외 10 여편의 특허 획득(미국 특허 US 10566427 B2 등) KIST 송진동 단장은 “기존의 p-형 질화갈륨을 대체하여 높은 생산효율의 청색(자외선) 발광에 성공했다. 성능개선 연구를 지속적으로 수행할 것”라고 말했다. KIST 장준연 소장은 “기존의 LED에 비해 많은 장점을 가지므로 일본이 독점하고 있는 질화갈륨을 대체하는 새로운 발광반도체용 소재로 큰 기대를 모을 것으로 기대한다.”고 밝혔다. ㈜페타룩스 안도열 대표(서울시립대 석좌교수)는 “2016년 구리할로겐계 반도체의 우수성에 대한 이론적 예측을 최초로 보고하고 원천기술을 보유하고 있다. 이번 연구성과가 새로운 청색 및 자외선 광원으로 상업적 생산이 가능할 것으로 기대한다.”고 말했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업인 차세대반도체연구소 플래그십 과제로 진행되었으며, ㈜페타룩스는 연구개발비를 투자하여 공동연구를 수행했다. 본 연구결과는 네이처 자매지인 ‘Scientific Reports’ 최신호에 온라인 게재되었다. * (논문명) Intrinsically p-type cuprous iodide semiconductor for hybrid light emitting diodes - (제1저자, 교신저자) (주)페타룩스 안도열 대표(서울시립대학교 석좌교수) - (제2저자, 교신저자) 한국과학기술연구원 송진동 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 장준연 책임연구원 <그림설명> <그림 1> (좌) Si과 CuI 반도체의 결정구조. 격자상수가 유사하여 Si기판위에 CuI 박막성장을 저결함으로 성장 할 수 있음. (우) Si기판위에 성장한 CuI 박막의 결정대칭성을 투과전자현미경으로 관찰한 사진. Si에 격자 맞는 CuI 단결정 성장을 확인함. <그림 2> CuI를 p-형 접합으로 사용한 p-CuI/n-AlGaN UV LED 동작 사진

- 57

- 작성자광전소재연구단 송진동 박사팀, 차세대반도체연구소 장준연 소장

- 작성일2020.03.09

- 조회수12109

-

56

KIST 연구진, 전기자동차 주행거리 2배 이상 늘릴 수 있는 고용량 배터리 소재 개발

- 옥수수, 고구마 전분 사용, 튀김 공정을 응용한 배터리 음극소재 개발 - 값싸고 손쉬운 공정으로 대량생산 가능, 우수한 특성으로 상용화 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 에너지저장연구단 정훈기 박사팀은 기존 배터리에 사용되는 흑연계 음극 소재보다 전지 용량이 4배 이상 크고, 5분 만에 80%이상 급속충전도 가능한 실리콘 기반 음극소재를 개발했다고 밝혔다. 이를 전기자동차에 적용하면 주행거리가 지금보다 2배 이상 크게 늘어날 것으로 보인다. 현재 상용화된 전기차 배터리는 흑연을 음극 소재로 사용하고 있지만, 전지 용량이 적어 내연기관 자동차보다 주행거리가 짧다는 한계가 있다. 장거리 주행이 가능한 전기차를 개발하기 위해, 흑연보다 에너지를 10배 이상 저장할 수 있는 실리콘이 차세대 음극 소재로 주목받고 있다. 하지만 실리콘은 충·방전이 반복되면 부피가 급격히 팽창하고 용량이 크게 줄어들어 상용화가 쉽지 않았다. 또한, 음극 소재로서의 실리콘은 안정성을 높이기 위해 여러 방법이 제시되었지만, 복잡한 공정과 높은 비용 때문에 아직까지 흑연을 대체하지 못하고 있었다. KIST 정훈기 박사팀은 실리콘의 안정성을 높이기 위해 물, 기름, 전분과 같이 일상생활에서 쉽게 구할 수 있는 값싼 재료에 주목했다. 각각 물에 전분을 풀고, 기름에는 실리콘을 풀어서 섞은 뒤, 가열하여 탄소-실리콘 복합소재를 만들었다. 튀김을 만드는 것과 같은 손쉬운 가열 공정을 통해 탄소와 실리콘 복합체를 단단하게 고정시킨 것이다. 이를 통해 충·방전 시 실리콘 음극재의 부피 팽창을 예방하였다. 연구진이 개발한 복합소재는 기존 흑연계 음극 소재에 비해 4배 이상 높은 용량(360mAh/g → 1,530mAh/g)을 보였으며, 500회 이상 충·방전에도 안정적으로 용량이 유지되고 5분 이내에 80% 이상 급속으로 충전할 수 있는 특성을 보였다. 이러한 우수한 특성은 탄소 구조체가 실리콘의 부피팽창을 억제하여 실리콘 소재의 안정성을 높이고, 탄소의 높은 전기전도도와 실리콘 구조의 재배열을 통해 고출력 특성도 얻었기 때문이다. 본 연구를 주도한 KIST 정훈기 박사는 “옥수수 전분과 같이 일상생활에서 구하기 쉬운 재료를 활용하고, 복잡한 반응기 없이 재료의 단순 혼합과 열처리를 통해 탄소-실리콘 복합소재를 개발했다.”라며, “이러한 손쉬운 공정과 우수한 특성은 대량 생산과 상용화 가능성이 매우 크고, 향후 리튬이온 이차전지에 적용되어 전기자동차와 에너지저장시스템(ESS)에 활용될 것”이라고 말했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 기후변화대응개발사업 등으로 수행되었으며, 이번 연구결과는 나노기술 분야 국제 저널인 ‘Nano Letters’ (IF: 12.279, JCR 분야 상위 5.743%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Nano/Microstructured Silicon-Carbon Hybrid Composite Particles Fabricated with Corn Starch Biowaste as Anode Materials for Li-Ion Batteries - (제 1저자) 한국과학기술연구원 권현정 석사과정(現, LG화학) - (제 1저자) 전남대학교 신소재공학부 황장연 교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원 정훈기 선임연구원 - (교신저자) 한양대학교 에너지공학과 선양국 교수 <그림설명> <대표 이미지> KIST 연구진이 친환경 재료인 옥수수, 고구마 등의 전분으로 기름과 섞은 실리콘을 단순 혼합, 가열하여 개발한 탄소-실리콘 복합체의 음극소재로 제작한 배터리로 전기자동차가 기존보다 2배 이상 주행거리가 늘어나는 상황을 그린 예상도. [그림 1] 탄소-실리콘 복합체 합성 과정 요약 물, 기름, 전분, 실리콘, 계면활성제로 유화액 제조로 마이셀을 형성시킨 다음, 가열과 탄화 과정을 거치면 탄소-실리콘 복합체가 형성됨 [그림 2] 제조된 탄소-실리콘 복합체의 전기화학적 성능평가를 통한 용량·수명 특성 평가 결과

- 55

- 작성자에너지저장연구단 정훈기 박사팀

- 작성일2020.01.21

- 조회수16500

-

54

차세대 스핀(SPIN) 반도체 개발 청신호, 반데르발스 자성체 비밀 밝혔다

한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권)은 스핀융합연구단 장차운, 최준우, 류혜진 박사팀이 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 강상관계물질연구단 (단장 노태원)박세영 박사팀과 공동연구를 통해 최근 차세대 반도체인 ‘스핀트로닉스’ 소재로 주목받고 있는 반데르발스 자성체(Fe3GeTe2, FGT)의 자성 특성을 제어하는 데 성공했다고 밝혔다. 반데르발스(van der Waals) 물질이란 층간 결합이 반데르발스 결합, 즉 약한 층간 결합으로 이루어진 층상구조 물질로, 2차원 물질인 그래핀을 포함하여 이황화몰리브덴 등 다양한 물질이 있다. 또한 다른 2차원 물질과의 조합을 통해 기존에 없던 새로운 소재로 바뀔 수 있어 그간 초전도성, 반도체성, 금속성, 절연성 등의 다양한 성질의 2차원 물질이 연구되어 왔다. 특히 2017년 새로운 2차원 반데르발스 자성체들이 발견되며 전 세계적으로 연구에 속도가 붙기 시작했다. 하지만 이러한 반데르발스 자성체는 퀴리온도, 보자력(Coercivity) 등의 자성 특성이 소자 응용에 적합하지 않아 스핀트로닉스 소재로서 한계에 봉착하고 있었다. KIST-IBS 공동연구진은 최근 발견되어 많은 연구들이 진행되고 있는 층상구조를 가진 반데르발스 자성체인 ‘FGT’의 특성을 효율적으로 제어할 수 있는 방법과 원리를 찾아냈다. 연구진은 실험적으로 전자의 개수를 조절하며 자성체를 관찰한 결과, 반데르발스 자성체(FGT)의 특성 변화가 생기는 것을 확인했다. 연구진은 그 원인이 제어한 전자의 개수로 자성체 내부에서 자화 방향에 따라 에너지가 바뀌는 현상(자기이방성(Magnetic anisotropy) 때문이라는 사실을 밝혔다. 이번 연구결과는 반데르발스 자성체(FGT)의 자성 특성 변화 원인을 규명함으로써, 향후 다양한 2차원 자성체의 자성 특성을 효과적으로 제어할 수 있는 가능성을 제시하게 됐다. 또한, 연구진에 따르면, 원자 한 층 두께에 자성을 구현할 수 있는 반데르발스 물질의 특성 제어 가능성이 높아진다면, 실리콘보다 100배 이상 빠르게 전자를 이동시키는 스핀트로닉스 소자의 개발도 한층 빨라지게 될 것으로 전망한다고 밝혔다. KIST 류혜진 박사는 “반데르발스 자성체 특성을 밝혀 스핀트로닉스 소자로 응용해 보고자 연구를 시작하게 됐다.”라고 말하면서 “향후 반데르발스 자성물질과 다른 반데르발스 물질들의 이종 접합구조를 이용해, 보다 다양한 특성의 반도체 신소재 개발이 가능해질 것으로 기대하고 있다.”라고 밝혔다. 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영)의 지원으로 KIST 주요사업 및 창의형 융합연구사업, 해외협력기반조성-국가간협력기반조성사업의 지원으로 수행되었다. 연구 결과는 나노과학 분야의 국제 저널인 ‘Nano Letters’ (IF: 12.279, JCR 분야 상위 5.743%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Controlling the Magnetic Anisotropy of the van der Waals Ferromagnet Fe3GeTe2 through Hole Doping - (제 1저자) 한국과학기술연구원 김동섭 인턴(現,University of Texas at Austin) - (제 1저자) 기초과학연구원 강상관계물질연구단(서울대학교 물리천문학과) 박세영 연구 조교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원 장차운 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 최준우 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 류혜진 선임연구원 <그림설명> [ 연구결과 대표이미지 ] (위) 이차원 자성체를 이용한 차세대 스핀 반도체 소자 개념도 (아래) KIST-IBS 공동연구진이 규명한 반데르발스 자성체(FGT)의 자성 특성 제어법을 활용한 반도체 소자 모식도 [그림 1] FGT nano flake의 자화곡선(왼쪽)과 도핑에 따른 자기이방성과 자기모멘트(오른쪽) flake의 자성특성 (i) FGT nano flake의 두께에 따른 보자력 [그림 2] FGT nanoflake의 자성 특성 (a) FGT nano flake의 광학현미경 사진 (b) FGT nano flake의 두께 (c-h) FGT nano flake의 자성특성 (i) FGT nano flake의 두께에 따른 보자력

- 53

- 작성자스핀융합연구단 류혜진 박사팀

- 작성일2020.01.20

- 조회수15634

-

52

보도블럭 지나가면 충전? 압력으로 충전되는 리튬이온 배터리 소자 개발

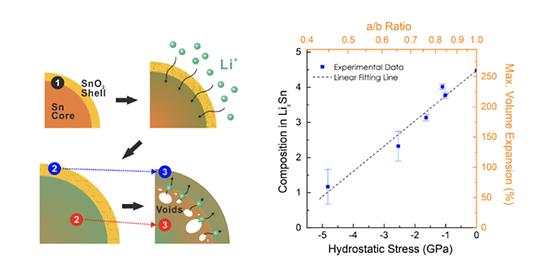

- 압력으로 배터리 충전, 전해질 내 전극의 리튬 변화 관찰 및 거동 규명 - 낭비되는 압력 에너지를 전기로 변환하는 에너지 하베스팅에 적용 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 전자재료연구단 김상태 박사팀은 KAIST 육종민 교수팀과 공동연구를 통해 배터리 충전, 방전과정에서 압력이 미치는 영향을 밝히고, 이를 바탕으로 압력을 가하여 충전할 수 있는 리튬이온 배터리의 가능성을 최초로 제시하였다. 최근 대용량 에너지저장 매체에 대한 수요가 증가하면서, 고용량 리튬합금 배터리 개발에 관심이 집중되고 있다. 하지만 이 배터리들은 충전, 방전과정에서 발생하는 압력으로 인해 용량이 극심하게 떨어지고, 부피가 크게 변하는 문제를 갖고 있다. 수많은 연구진이 그 압력과 그로 인한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있지만 리튬 전지 전극에 압력을 주었을 때 나타나는 현상은 나노 단위에서 일어나기 때문에 실험 환경 조성에 어려움이 있어 직접적인 측정 및 관찰이 어려웠다. KIST·KAIST 공동연구진은 압력이 배터리에 미치는 영향을 나노 단위에서 직접 관찰 및 해석하기 위해 대표적인 고용량 리튬합금 전극 물질인 주석을 활용하였다. 실시간 그래핀 액상 투과전자현미경을 통해 표면에 발생하는 압력이 주석 나노입자에 미치는 영향을 확인하여 전극 충전 시에 압력에 의한 방전 현상을 최초로 직접 관찰하는 데 성공하였다. 또한, 열역학적 계산과 모델링을 통해 배터리 전극 내 압력 차이를 예측하고 그에 따른 전기화학 에너지 차이가 리튬 이온의 이동 및 방전의 구동력임을 해석하였다. KIST·KAIST 공동연구진은 이번 연구를 통해 압력과 전극 내의 리튬 이온의 양이 반비례적 관계를 갖는다는 것을 밝혔다. 이를 기반으로 사람의 밟는 움직임 등으로 압력을 주어 리튬을 이동시켜 충전하는 배터리를 구성할 수 있다는 가능성을 제시하였다. 연구진은 구부리거나 밟는 등 외부에서 힘을 줄 때 충전되는 배터리 소자를 개발해 테스트해 본 결과, 성인 남성 1명이 밟았을 때 약 0.5 mA 정도의 전력이 발생했다. 이는 성인 4명이 밟는다고 가정했을 때, 저전력 블루투스 모듈이 부착된 센서(약 2 mA)를 구동하는 것이 가능한 전력이다. 외부에서 전기를 공급하지 않아도 스스로 전기를 발생시키고 저장하는 이 소자는 향후 보도블럭 등에 설치되어 낭비되는 에너지를 전기로 변환하는 에너지 하베스팅에* 쓰일 수 있을 것으로 기대된다. *에너지 하베스팅 : 주변에 낭비되는 폐열, 진동 등의 에너지를 전기로 변환하는 기술 KIST 김상태 박사는 “이번 연구결과는 기계에너지를 전기화학 에너지로 저장 가능한 성과로, IoT 센서 등 고효율 에너지 하베스터 설계에 이바지할 것으로 기대된다.”라고 전망했으며, KAIST 육종민 교수는 “요즘 전기자동차, ESS 등 안정적이고 장기간 사용할 수 있는 고용량 리튬배터리 소재에 관한 관심이 높은데, 이번 연구를 통해 새로운 고용량 합금 계열 전극의 디자인에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 주요사업과 국가과학기술연구회 창의형 융합연구사업, KAIST 글로벌 특이점 연구사업의 지원을 받아 수행되었으며, 소재 분야 국제 저널인 ‘Nature Communications’ (IF: 11.88, JCR 분야 상위 6.5%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Strong Stress-Composition Coupling in Lithium Binary Alloys - (제 1저자) 한국과학기술원 서현국 박사과정 (공저자) 한국과학기술연구원 강종윤 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 김상태 선임연구원 한국과학기술원 육종민 교수 <그림설명> [그림 1] 주석-주석 산화물 코어-쉘 구조 나노입자 [그림 2] 실시간 그래핀 액상셀-투과전자현미경으로 관찰한 주석-주석 산화물 나노입자의 리튬화 과정 [그림 3] 코어-쉘 구조 나노입자의 리튬화 과정에서 나타나는 스트레스-조성 상관관계 모델.

- 51

- 작성자전자재료연구단 김상태 박사팀

- 작성일2019.08.30

- 조회수12364

-

50

나노와이어, 원하는 대로 정확하게 배치하고 정렬한다

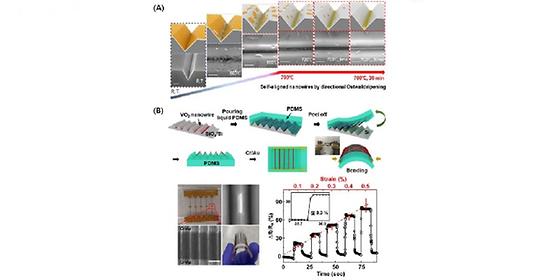

- 방향성 오스트왈드 라이프닝 원리 이용, 나노와이어 상용화를 위한 숙제 해결 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전소재연구단 최원준 박사 주도하에 울산과학기술원(UNIST, 총장 정무영) 백정민 교수, 이화여자대학교(이화여대, 총장 김혜숙) 김명화 교수 공동연구팀은 단결정 이산화바나듐(VO2) 나노와이어를 정확하게 배치 및 정렬하는 공정 기술을 개발했다고 밝혔다. 나노와이어는 단면의 지름이 나노미터 수준인 선 구조를 갖는 물질이다. 전기적으로 뛰어난 특성을 보이며, 표면적이 넓어서 태양전지나 센서에 사용할 경우 효율이 뛰어나다. 또한, 초소형 회로를 제작하는 데에도 쓰일 수 있다. 최근 광전, 에너지 변환, 가스·바이오 센서 등의 분야에 나노와이어를 결합하고 있으며, 세계를 변화시킬 10대 신기술 가운데 하나로 꼽히기도 한다. 하지만, 이러한 많은 장점이 있음에도 나노와이어는 아직 상용화되지 못했다. 나노미터 수준의 회로를 제작하기 위해서는 나노와이어를 정확하게 배치하고, 정렬할 수 있어야 하는데, 아직은 원하는 밀도나 위치를 제어할 수 있는 기술이 없기 때문이다. 나노와이어의 상용화를 위해서는 고도로 균일한 치수로 나노와이어를 생산할 수 있는 공정이 절실했다. KIST 연구진은 이러한 기술적 한계를 극복하기 위해 기존의 연구들을 분석하여 밀리미터 길이의 나노와이어를 정렬시키는 데에 성공하였다. 특정 패턴을 갖는 표면 위에서 나노물질(오산화바나듐, VO5)을 녹이면 액체 방울들로 분리되는데, 이때 특정 방향으로 나노 액체 방울들이 스스로 정렬되는 현상을 이용하여 고도로 균일하고, 정렬된 밀리미터 크기의 단결정 이산화바나듐(VO2) 나노와이어를 성공적으로 형성시켰다. 공동연구팀은 이 현상을 ‘방향성 오스트왈드 라이프닝*’이라고 정의하였다. *오스트왈드 라이프닝 : 사이즈가 큰 파티클의 에너지 상태가 사이즈가 작은 파티클 보다 낮아 사이즈가 작은 파티클은 액체상태로 녹아들어가는 반면 큰 파티클은 점점 더 크기가 성장한다는 이론 상온에서는 반도체인 이산화바나듐은 특정 온도가 되면 금속처럼 저항이 급격하게 감소하는 특성이 있다. KIST 연구팀은 이 특성을 이용하여 고도로 정렬된 밀리미터 크기의 이산화바나듐 나노와이어 변형 센서도 개발하였다. 제작된 변형 센서는 단결정 나노와이어의 특성으로 인해 높은 민감도와 빠른 반응 속도를 갖는다. KIST 최원준 박사는 “이번 성과는 이제까지 알기 어려웠던 산화바나듐 단결정 생성에 대한 이해를 높였을 뿐만 아니라 다양한 종류의 단결정 산화바나듐 나노와이어를 이용한 웨어러블 복합센서 제작에 중요한 계기가 될 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST-UNIST-Ulsan Center (KUUC) 과제와 한국연구재단 및 국토교통과학기술진흥원 사업으로 수행되었다. UNIST, 이화여대와의 공동연구로 진행된 이번 연구결과는 나노소재분야 국제 저널인 ‘Nano Letters’ (IF : 12.28, JCR 분야 상위 : 6.31%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Directional Ostwald Ripening for Producing Aligned Arrays of Nanowires - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이혜진 박사((現)울산과학기술원) - (교신저자) 한국과학기술연구원 최원준 책임연구원 - (교신저자) 울산과학기술원 백정민 교수 - (교신저자) 이화여자대학교 김명화 교수 <그림설명> [그림 1] (A) 이산화바나듐 나노와이어 어레이 성장과정 모식도 및 주사전사현미경 이미지 (B) 플렉서블한 이산화바나듐 나노와이어 어레이 제작 방법 모식도 (상단), 플렉서블한 기판인 PDMS에 전사된 이산화바나듐 나노선 어레이에 전극 증착하여 변형센서 제작한 이미지와 변형율에 따른 저항변화율을 측정 (하단)

- 49

- 작성자광전소재연구단 최원준 박사팀

- 작성일2019.07.30

- 조회수13863

-

48

자유자재로 열↔전기 변환하는 열전소재, 최신 반도체 나노기술 접목으로 성능 향상

- 최신 반도체 양산 공정 접목, 열전·발전 기술 상용화 한걸음 더 - 기존 대비 50% 성능 향상, 고성능 열전 반도체 소재 개발 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 전자재료연구단 김성근, 김진상 박사 연구팀은 최신 반도체 공정을 접목하여 주변의 열을 직접 전기 에너지로 변환하거나, 전기를 가해 온도를 변화시킬 수 있는 열전 소재의 성능을 비약적으로 향상시킬 수 있는 기술을 개발했다고 밝혔다. 주변의 열을 직접 전기 에너지로 변환하거나, 전기를 가해 온도를 변화시킬 수 있는 ‘열전 재료’는 최근 폐열 수거 및 지속 가능한 발전 에너지로 주목을 받고 있다. 특히, 주변의 열을 이용한 열전 발전 기술은 부가적인 장치 없이 직접 전기를 생산 할 수 있어, 신뢰성 있는 전력원으로 사용될 수 있다. 냉온 정수기, 와인 냉장고 등에 쓰이며 최근 웨어러블 기기의 자가 전원으로도 관심을 끌고 있다. 그러나 현재까지 개발된 열전 재료는 발전 효율이 낮아 널리 쓰이지 못하고 있었다. KIST 연구진은 기존의 분말 형태의 열전 반도체인 ‘비스무스-텔루라이드’(Bi-Te)* 소재에 최신 반도체 나노 공정인 원자층 증착법**을 접목하였다. 원자층 증착법은 대량의 분말 재료에 대해 균일한 코팅을 가능하게 하는 증착 기술로, 수 나노 두께의 얇은 산화 아연층을 증착하여 열전 재료의 성능을 기존 대비 50% 이상 향상 시켰다. *비스무스 텔루라이드 : 열전 반도체 소재로 상온에서 가장 높은 열전 변환 계수(효율)를 가지고 있음. **원자층 증착법(Atomic Layer Deposition) : 반도체 제조 공정 중 화학적으로 달라붙는 단원자 층의 현상을 이용한 나노 박막 증착 기술. 이번에 접목한 원자층 증착법은 기존 분말 열전 재료 제조 공정에 적용이 유리하다는 장점이 있다. 따라서, 이번 연구결과를 통해 열전 재료 제조 분야에 널리 사용가능하고, 재현성 높은 나노 기술 접목 공정을 제공하여 열전재료의 대량 생산에 널리 쓰일 수 있을 것으로 기대된다. KIST 김성근 박사는 “이번 성과는 실제 양산에서 이용되는 반도체 공정을 접목하여 양산 가능한 나노 기술로 열전 성능을 향상시켰다는 점에서 큰 의의가 있으며, 앞으로 열전 반도체 소재 개발에 있어 중요한 계기가 될 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 국가과학기술연구회 창의형 융합연구사업으로 수행되었다. 이번 연구결과는 나노소재분야 국제 저널인 ‘ACS Nano’ (IF: 13.903, JCR : 5.74%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Precision Interface Engineering of an Atomic Layer in Bulk Bi2Te3 Alloys for High Thermoelectric Performance - (제 1저자) 한국과학기술연구원 김광천 연구원(박사 후 연구원) - (교신저자) 한국과학기술연구원 김진상 책임연구원 한국과학기술연구원 김성근 책임연구원 <그림설명> <그림1> 산화아연층/열전재료 제조 공정 분말 열전 재료에 원자층 증착 공정을 통하여 산화아연층을 형성 후 가압 소결 과정을 거쳐 열전 잉곳을 제작하는 공정 모식도 <그림2> 산화아연층/열전재료의 열전 성능 기존 열전 재료 대비 50%이상의 성능이 향상된 산화아연이 코팅된 열전 소재의 성능 지수를 보여준다. <그림3> 산화아연층/열전재료로 제작된 열전 소자 (좌) 산화아연층이 코팅된 열전 소재 (우) 본 연구 결과로 제작된 40x40mm (127 p-n pair) 열전 소자 모습

- 47

- 작성자전자재료연구단 김성근, 김진상 박사팀

- 작성일2019.07.16

- 조회수14372

-

46

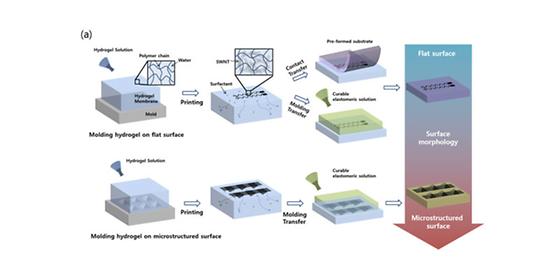

울퉁불퉁한 표면에도 구현 가능한 플렉서블 센서기술 개발

- 다양한 형태/구조의 기판에 고성능 플렉서블 센서 구현, 차세대 웨어러블 기기에 활용 - 하이드로젤을 이용한 나노메쉬 전극 전사 프린팅 기술 개발 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 스핀융합연구단 이현정 박사팀은 하이드로젤*과 나노 잉크 소재를 이용하여, 다양한 형태와 구조의 유연기판에 고성능 센서를 손쉽게 만들 수 있는 전사 프린팅(Transfer-Printing)** 기술을 개발했다고 밝혔다. *하이드로젤(Hydrogel) : 용매가 물이거나 물이 기본 성분으로 들어 있는 젤리 모양의 물질 **전사 프린팅(Transfer-Printing) 공정 : 전사기판에 만든 전극을 최종기판에 옮김으로써 소자를 제조하는 공정. 최근 스마트워치, 피트니스 밴드 등 웨어러블 기기들에 대한 관심이 빠르게 증가하고 있다. 특히, 착용하는 형태의 웨어러블 기기에서 피부에 붙이는 형태의 웨어러블 기기로 기술의 영역이 확장됨에 따라 고성능 센서를 다양한 형태와 종류의 기판에 구현할 수 있는 기술에 대한 요구가 늘어나고 있다. 전사 프린팅 공정은 피부에 붙였다 떼면 그림이 옮겨지는 판박이 스티커처럼 프린트할 제품을 미리 만들어놓고 옮길 수 있는 공정으로, 열적 혹은 화학적으로 취약한 기판 위에 소자를 만드는데 생길 수 있는 공정상의 여러 어려움을 피할 수 있다는 장점이 있어 플렉서블 소자의 제조에 널리 활용되고 있다. 하지만 지금까지 개발된 전사 프린팅공정은 주로 최종기판이 평평할 때에만 적용이 가능한 단점이 있었다. KIST 이현정 박사팀은 이러한 한계를 극복하고, 다양한 표면 거칠기 및 특성을 지닌 유연 기판 상에 고성능 유연 센서를 형성할 수 있는 쉽고 간단한 전사 프린팅 공정기술을 개발하였다. KIST 연구진은 하이드로젤 소재가 다공성***이면서 친수성인 점에 착안하여, 수용액 기반 나노소재 잉크****를 기판 형태로 굳힌 하이드로젤 표면에 인쇄하면 인쇄된 잉크 중 계면활성제와 물은 하이드로젤의 구멍을 통해 빠르게 빠져나가고 구멍보다 크면서 소수성 특성을 지닌 나노 소재만 하이드로젤 표면에 남겨 원하는 패턴의 전극을 형성하였다. ***다공성 구조 : 고체의 표면이나 내부에 작은 구멍이 많이 있는 구조 ****수용액 기반 나노소재 잉크 : 계면활성제를 이용하여 소수성 나노소재를 물에 분산시킨 잉크 이때 프린팅 되는 나노 잉크의 양이 적어 전극 형성속도가 매우 빨라 나노전극의 구조가 균일하며 순도가 높아 전기적 특성이 뛰어났다. 또한, 나노 소재의 소수성 특성으로 인해 하이드로젤과의 상호 작용력이 매우 낮아 전극이 다양한 기판에 손쉽게 전사되었다. 특히, 몰딩이 가능한 고분자 용액을 하이드로젤 상에서 굳히는 방법을 통해서 나노전극을 전사하는 기술을 개발하여 거친 표면을 지닌 유연 기판 상에도 손쉽게 유연 전극을 형성하였다. 나노 전극을 실험용 장갑 상에 바로 전사하여 손가락의 움직임을 감지할 수 있는 변형 센서를 제작하였으며, 맥박을 측정할 수 있는 고성능 유연 압력 센서도 구현하였다. KIST 이현정 박사는 “이번 성과는 고성능 유연 센서를 다양한 특성과 구조를 지닌 기판에 손쉽게 구현하는 새로운 방법을 제시한 것으로, 추후 디지털 헬스케어, 지능형 인간-기계 인터페이스, 의공학, 차세대 전자소자 분야 등 유연 기판 혹은 비전통적 기판 소재 상에 집적화된 고성능 소자 구현을 필요로 하는 다양한 분야에 활용 가능할 것으로 기대된다”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST Young Fellow 사업과 바이오의료기술개발사업, 나노원천기술개발사업 등을 통해 수행되었으며, 연구결과는 나노분야 국제 저널인 ‘Nano Letters’(IF: 12.080, JCR 분야 상위 5.822%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Hydrogel-Templated Transfer-Printing of Conductive Nanonetworks for Wearable Sensors on Topographic Flexible Substrates - (제1저자) 한국과학기술연구원 강태형 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이현정 책임연구원 <그림설명> 그림1) 하이드로젤을 이용한 전사 프린팅 공정의 모식도 그림2 ) 전사 프린팅 공정으로 제조된 스트레인 센서로 엄지, 검지, 중지의 모션을 모니터링한 결과 및 측정에 사용한 손가락 모션의 사진 전사 프린팅 공정으로 제조된 유연압력센서로 측정한 맥박의 신호. 그래픽=KIST. (우측상단) 측정에 사용한 센서의 실제 사진

- 45

- 작성자스핀융합연구단 이현정 박사팀

- 작성일2019.06.18

- 조회수13151

-

44

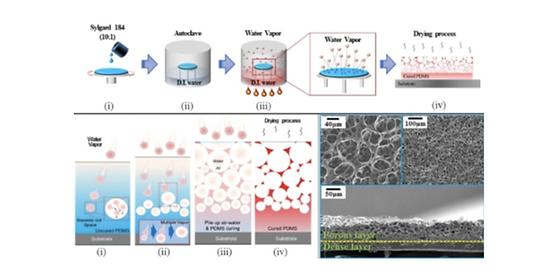

생활 속 발생하는 정전기로 전자기기 충전 및 구동 가능한 기술 나온다

- 쉽고 간단한 공정으로 고내구성/고출력의 스펀지 나노발전기 개발 - 정전기로 블루투스 센서를 충전 및 구동, 향후 사물인터넷 응용 기대 정전기는 생활 속 불편함을 주기도 하고, 반도체 제조 공정에서는 반도체 칩의 불량을 발생시키기도 하는 골칫덩이이다. 이러한 정전기를 비롯한 진동, 빛 등 우리 주변에서 버려지는 에너지들을 수확하여 전기 에너지를 만들 수 있다면? 최근 신재생에너지로 에너지 전환기에 이르면서 버려지는 에너지를 수집해 전기로 바꿔주는 에너지 하베스팅*(Energy harvesting)기술이 전 세계적으로 크게 주목받고 있다. *에너지 하베스팅(Energy harvesting) : 우리 주변에서 버려지는 진동, 열, 빛, 전파 등의 에너지를 수확하여 우리가 쓸 수 있는 전기 에너지로 변환하는 기술 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 전자재료연구단 송현철 박사, 강종윤 단장 연구팀은 에너지 하베스팅 기술의 일종으로 생활 속 불편한 존재였던 정전기를 이용하여 실제 전자기기에 사용할 수 있는 전기를 생산하는 스펀지 형태의 고내구성·고출력 나노발전기를 개발했다고 밝혔다. KIST 연구진은 증기캡슐공정**(Vapor Capsulation Casting)을 이용하여 물과 실리콘(PDMS, Polydimethylsiloxane)만으로 미세 기공을 가지는 실리콘 스펀지를 짧은 시간 내에 간단히 제작할 수 있는 방법을 개발하였다. 형성된 미세 기공이 전체 표면적과 정전용량을 향상시켜 정전기 발생량을 크게 증가시켰으며, 이를 이용해 고내구성·고출력을 지니는 정전기 나노발전기를 개발하였다. **증기캡슐공정(Vapor Capsulation Casting) : 증기의 열운동 에너지를 이용하여, PDMS와 같은 매질에 수증기를 침투시켜 다공성 구조체를 제작하는 공정기술. 기존의 나노발전기는 복잡하고 어려운 공정이 필요했다. 하지만 이번 KIST 연구진이 개발한 공정을 이용하면 제작 시간과 비용을 크게 단축할 수 있어 나노발전기의 실용화를 앞당길 것으로 전망하고 있다. 또한 연구진은 증기캡슐공정의 변수들을 면밀히 조사하여, 다공성 구조***의 제어 방법을 확립하였는데, 이러한 다공성 실리콘 소재는 여러 연구 분야에 다양하게 활용 및 적용될 것으로 기대된다. ***다공성 구조 : 체적의 15~95% 정도가 기공으로 이루어진 구조로 기존의 치밀한 구조가 가지지 못하는 새로운 특성을 가지고 있는 구조. KIST 연구진은 개발한 정전기 나노발전기를 이용하여 실제 실내온도나 위치 등을 파악하는 블루투스 무선 센서 등을 구동하는데 성공했다. 향후 4차 산업혁명의 핵심기술 중 하나인 사물인터넷을 비롯하여, 무선 센서 네트워크나 웨어러블 전자기기의 자율전원으로써 핵심적 역할을 수행할 수 있을 것으로 보인다. 본 연구를 주도한 KIST 송현철 선임연구원은 “이번 연구결과로 쉽고 간단한 공정을 이용하여 다공성 구조를 제작하였다는데 큰 의의가 있으며, 기존의 에너지 하베스팅 발전장치보다 가격·성능·내구성 면에서 높은 경쟁력을 가진 혁신적인 제품이 될 것으로 기대한다.”고 언급했으며, KIST 강종윤 책임연구원(전자재료연구단장)은 “현재 여러 가지 에너지 하베스팅 기술들을 개발 중에 있다. 이번 연구결과로 인해 다양한 환경에서 센서 네트워크의 자가발전을 위한 핵심적 역할을 수행할 수 있기를 기대한다.”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업과 국가과학기술연구회(이사장 원광연) 창의형 융합연구사업으로 수행되었다. 경희대학교 최덕현 교수와 공동연구로 진행된 본 연구 결과는 에너지 분야 국제 학술지인 ‘Nano Energy’(IF : 13.12, JCR 4.452%)의 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Double layered dielectric elastomer by vapor encapsulation casting for highly deformable and strongly adhesive triboelectric materials - (제1저자) 한국과학기술연구원 Hai Bo Xu 연구원(박사후 연구과정) - (교신저자) 한국과학기술연구원 송현철 선임연구원 한국과학기술연구원 강종윤 단장(책임연구원) <그림설명> 그림 1) 증기캡슐공정 원리, 이를 이용해 제작된 실리콘 스폰지의 현미경 사진

- 43

- 작성자전자재료연구단 송현철, 강종윤 박사팀

- 작성일2019.06.11

- 조회수12873

-

42

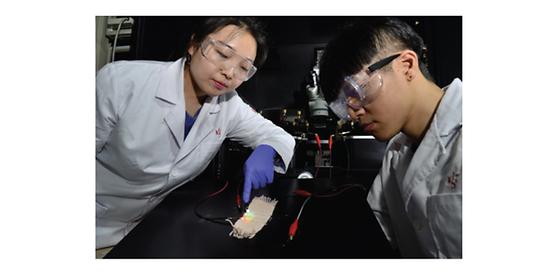

세탁 가능한 전자섬유, 똑똑해진 웨어러블 제품이 눈 앞에

- 전극을 꼬아 연결한 트랜지스터, 1000회 이상 구부리고 세탁해도 성능 유지 - LED 구동 및 심전도 신호 측정 가능, 향후 차세대 웨어러블 제품에 응용 최근 웨어러블 전자소자가 시대의 패러다임으로 자리 잡으면서 옷과 같은 섬유에 전자소자의 기능이 결합된 전자섬유*에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 섬유는 유연하고 편안하기 때문에 사람이 하루 종일 입고 다녀도 피로감을 덜 느껴 웨어러블 전자소자의 이상적인 플랫폼으로 주목받고 있다. *전자섬유(electronic textile) : 섬유 자체의 고유의 특성을 유지하면서 전기적인 특성을 가지는 섬유 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 임정아 박사팀은 섬유의 특성을 유지할 수 있도록 실 형태를 가지면서, 세탁해도 성능이 유지되는 옷감에 삽입 가능한 섬유형 트랜지스터**를 개발했다고 밝혔다. **트랜지스터 : 전류나 전압흐름을 조절하여 증폭, 스위치 역할을 하는 소자로써 전자섬유 구현에 있어 필수적인 부품 현재의 기술수준은 옷감 위에 기존 센서 등의 딱딱한 전자소자 자체를 단순히 붙이거나, 전도성 섬유를 이용하여 소자들 사이를 연결하는 형태에 머물러 있어 섬유의 편안함을 기대할 수 없는 단계였다. 기존에 개발된 실 형태의 트랜지스터는 한 가닥의 전도성 실 위에 평면 구조의 트랜지스터를 증착하여 제작되는데, 이렇게 만들어진 전극은 구동하기 위해 높은 전압이 필요하고, 얻을 수 있는 전류 값이 낮아 LED와 같은 디스플레이 소자를 구동시키는데 한계가 있었다. 또한, 세탁을 위한 보호막을 트랜지스터 위에 형성하거나, 직물에 직조하였을 때 다른 전자 소자들과의 접촉을 통한 전자 회로를 만들기 어려웠다. KIST 연구진이 개발한 트랜지스터는 전극을 꼬아 연결한 구조를 갖는다. 연구진은 이 구조를 통해 실의 길이와 반도체의 두께를 조절하여 낮은 전압(-1.3V 이하)에서 기존에 개발된 트랜지스터에 비해 1,000배 이상의 전류를 얻을 수 있다. KIST 임정아 박사팀은 실험을 통해 1,000번 이상 구부리거나, 원통형의 물체 등에 트랜지스터를 감아 약 7mm 까지 접은 후에도 성능이 80% 이상 유지되는 것을 확인했으며, 세제를 넣은 물에 세탁한 후에도 성능이 유지된다고 밝혔다. 또한 연구진은 트랜지스터를 옷감의 섬유에 삽입하여 LED를 성공적으로 구동시킬 수 있었으며, 심전도 신호를 증폭하여 측정하는데 성공했다. KIST 임정아 박사는 “이번 연구결과는 그동안 전자섬유의 한계로 지적되었던 낮은 전류, 높은 구동전압, 세탁 내구성 등의 문제를 해결할 수 있는 새로운 소자 구조를 제시한 것으로, 차세대 웨어러블 컴퓨터나 인체신호 모니터링 기능을 가진 스마트 의류 등 한층 똑똑해진 차세대 웨어러블 제품을 개발하는데 있어 이번 연구가 응용 가능할 것으로 기대한다.”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST의 기관고유사업과 한국연구재단 중견연구자지원사업으로 수행되었다. 이번 연구결과는 소재 분야 유명 국제 저널인 ‘Advanced Materials’ (IF: 21.950, JCR 분야 상위 1.020%) 최신호에 온라인 게재되었다. *(논문명) A New Architecture for Fibrous Organic Transistor based on Double-Stranded Assembly of Electrode Microfibers for Electronic Textile Application - (제1저자) 한국과학기술연구원 김수진 연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 임정아 책임연구원 <그림설명> <그림1> KIST 연구진이 옷에 부착된 섬유형 트랜지스터를 이용하여 LED 구동하는 실험을 하고 있다. <그림2> KIST 광전소재연구단 임정아 박사팀에서 개발한 섬유형 웨어러블 전자소자를 이용해 RGB컬러의 LED를 구동하는 실험을 하고 있다.

- 41

- 작성자광전소재연구단 임정아 박사팀

- 작성일2019.04.24

- 조회수14117