연구소소개

-

52

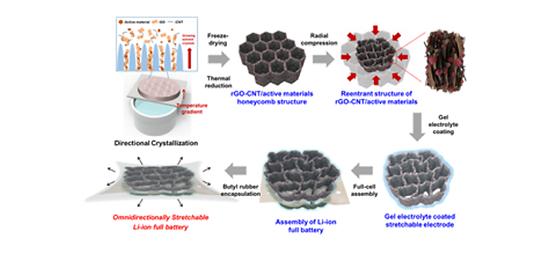

KIST, 늘어나는 리튬 이온 배터리 개발 신개념 그래핀 구조체로 구현

- 벌집 모양의 그래핀/전극 소재를 아코디언처럼 구부린 구조로 신축성 확보 - 신축성 젤 전해질과 차단막까지 함께 개발, 향후 신축 웨어러블 전자기기에 응용 국내 연구진이 단단하지 않고 유연하여 늘릴 수 있는 리튬 이온 배터리를 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 직무대행 윤석진) 광전하이브리드연구센터 손정곤 박사 연구팀은 신축성이 없는 기존의 배터리 전극이 늘어날 수 있도록 전극 소재만으로 신축성 구조체를 제작하고 신축성 젤 전해질과 패키징을 결합시켜 신축성을 가지면서도 높은 용량을 가지는 리튬 이온 배터리를 제작했다고 밝혔다. 전자 산업의 급속한 발전으로 스마트 밴드와 같은 고성능 웨어러블 기기나 몸속에 삽입하는 페이스메이커와 같은 이식형 전자기기의 시장이 빠르게 커짐에 따라 에너지를 저장하는 부분도 몸의 피부나 장기와 비슷하게 말랑말랑하고 늘어나는 형태로 만들어질 필요성이 크게 높아지고 있다. 하지만 기존의 배터리는 단단한 무기물 형태의 전극 소재가 부피 대부분을 차지하고 있어 늘어나게 만드는 것이 매우 힘들고, 전하를 뽑아 전달하는 집전체와 분리막 등 다른 구성 요소들도 늘어나야 하며 액체 형태의 전해질이 새는 문제도 해결해야 하므로, 늘어나는 배터리를 구현하는 기술은 매우 어려운 것으로 알려져 있다. KIST 손정곤 박사 연구팀은 신축성이 없는 소재에서 구조적으로 신축성을 가지는 아코디언의 구조에 주목하여, 안쪽으로 구부러진 마이크로 크기의 벌집 모양 전극 구조체를 제작하고자 하였다. 입자 형태의 단단한 배터리 양극/음극 활성 소재 각각을 잘 잡아 주면서도 전도성이 매우 높은, 보자기 역할을 하는 원자 두께의 그래핀과 나노 크기의 노끈인 탄소 나노튜브를 복합화하여 벌집 구조의 뼈대를 제작했다. 이렇게 만든 벌집 모양의 활성 소재/그래핀/탄소나노튜브 복합 구조체를 김밥을 말 듯 압축하는 공정을 통해 아코디언처럼 굽어지게 하여 늘어날 수 있게 했다. 연구진이 개발한 전극은 신축성을 위해 별도의 고무와 같은 에너지 저장에 의미 없는 소재를 첨가한 것이 아닌, 모든 소재가 에너지 저장과 전하 전달에 참여한다. 이 배터리는 기존의 늘어나지 않는 배터리 수준의 우수한 에너지 저장 용량(5.05 mAh/cm2)을 보였다. KIST 연구진은 제작한 구조체에 신축성 젤 전해질과 공기와 수분을 차단하며 전해질이 새지 않게 하는 늘어나는 패키징 소재를 같이 조립하였다. 이를 통해 배터리를 구성하는 모든 부분에서 50% 이상의 높은 신축성 및 500번 이상의 반복적인 잡아당김에서도 성능을 유지하는 기계적 안정성을 확보하면서도, 공기 중에서의 장기 안정성까지 확보한 신축성 리튬 이온 배터리 개발에 성공했다. KIST 손정곤 박사는 “본 연구를 통해 개발한 신축성 리튬 이온 배터리는 최근 웨어러블이나 신체 부착형 소자 개발에서 신축성을 가지는 에너지 저장 시스템으로서 새로운 패러다임을 제시할 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영)지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 중견연구자지원사업으로 수행되었으며, 연구내용은 나노기술 분야 국제적 과학 전문지인 ‘ACS Nano’ (IF:13.903)최신호에 게재되었다. * (논문명) Stretchable Lithium-Ion Battery Based on Re-Entrant Micro-Honeycomb Electrodes and Crosslinked Gel Electrolyte - (제1저자) 한국과학기술연구원 강슬기 석사과정(현, 전자부품연구원) - (제1저자) 한국과학기술연구원 홍수영 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 손정곤 책임연구원 <그림설명> [그림 1] 그래핀 용액을 얼음 기둥을 통해 그래핀 벌집 구조체를 제작한 후에, 이를 김밥을 마는 듯한 전방향 압축 공정을 통해 안쪽으로 굽어진 늘어나는 배터리 전극 구조체를 제작하고 신축성 젤 전해질과 신축성 패키징을 통해 신축성 배터리를 제작하는 공정에 대한 모식도 [그림 2] (a) 신축성 배터리 전극, 신축성 젤 전해질 및 부틸 고무 패키징에 기초한 모든 구성 요소가 늘어나는 신축성 배터리의 조립 된 셀의 개략도. (b) 0%에서 50%까지 다양하게 변형을 가하는 환경과 오랜 충방전 실험 하에서도 큰 특성 변화가 없는 신축성 배터리의 에너지 저장 용량 (c) 0%와 50 % 변형을 반복적으로 500번 수행하였을 때 측정된 저장 용량 변화. (d) 신축성 배터리에 의해 연신 및 신축 된 (50 % 변형률) 상태로 작동되는 발광 다이오드 전구의 사진

- 51

- 작성자광전하이브리드연구센터 손정곤 박사팀

- 작성일2020.04.01

- 조회수26195

-

50

버려지는 PET병 활용한 고효율 흡착 소재 개발, 물 속 항생물질 제거한다

- 폐 PET병으로부터 고순도의 유기리간드 추출, 고효율 흡착 소재 개발 - 반복해서 재사용해도 흡착성능 유지, 폭 넓은 수처리 적용 가능성 보여 우리나라는 항생제 사용률이 높아, 항생제 다제내성균, 이른바 슈퍼박테리아 출현 가능성이 높은 국가로 분류돼 있다. 지난 환경부 발표에 따르면, 축산폐수처리장이나 하수처리장, 일반 강물에서도 항생제 성분이 검출됐다고 알려졌다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 직무대행 윤석진) 물자원순환연구센터 정경원 선임연구원, 최재우 책임연구원팀은 물 속 항생물질 유출 시에 발생하는 환경독성 및 항생 내성균의 문제를 해결하기 위해 버려지는 PET병을 활용한 고효율 흡착소재를 개발했다고 밝혔다. 최근 물 속 항생물질을 효과적으로 제거하기 위한 방법으로 금속-유기구조체(metal-organic framework, MOF)를 열분해공정을 통해 합성한 다공성 탄소복합소재가 각광받고 있다. 다공성 탄소복합소재는 물 속 항생물질을 흡착하여 제거한다. 하지만 일반적으로 MOF 합성을 위해 고가의 유기 리간드(organic ligand)를 사용하기 때문에 대량 생산을 통한 실제 현장 적용에는 한계점이 있었다. KIST 연구진은 수거된 폐 페트(PET)병에 주목했다. 우리 실생활에서 사용되는 페트병은 테레프탈산(terephthalic acid)과 에틸렌 글리콜(ethylene glycol)을 중합하여 만든 고분자 물질로, 테레프탈산은 금속-유기구조체(MOF) 합성을 위한 유기 리간드로 사용하는 물질이다. KIST 연구진은 버려지는 페트병으로부터 고순도의 유기 리간드를 추출하고, 이를 이용한 고효율 흡착 소재 합성에 성공함으로서 환경적·경제적 측면에서 유리한 항생물질 제거 방법을 찾았다. 이번 흡착소재 개발은 중화반응을 통해 고순도의 테레프탈산을 쉽게 얻을 수 있는 알칼리 가수분해 공정이 도입되었다. 이때, 가수분해 효율을 극대화시키기 위해 초음파와 상간 이동 촉매(phase transfer catalyst) 공정을 결합하였고, 연구진은 최적 설계를 통한 공정으로 고순도 테레프탈산을 100% 추출하는데 성공했다. 추출된 테레프탈산을 이용하여 다공성 탄소복합소재를 개발하였으며, 이때 철(Fe)기반의 금속-유기구조체를 전구체로 사용하여 소재에 자성을 부여함으로써 흡착공정 후 외부 자기장을 통해 쉽게 분리할 수 있는 장점을 가진 환경소재를 개발하였다. KIST 연구진은 세균 감염치료를 위한 항생물질인 ‘테트라사이클린’에 대한 물 속 흡착효율을 검증한 결과, 일반적인 환경 수 조건(pH 6)에서도 약 90분 동안 100% 제거가 가능하였으며, 다공성 탄소복합소재 1 g에서 약 671 mg의 흡착성능을 보였다. 이는 학계에 보고된 테트라사이클린 흡착성능 중 최고 수준이다. 또한 흡착-탈착공정을 5회 반복하여 재이용해도 초기 성능 대비 약 90% 이상의 흡착성능을 보임으로써 높은 안정성과 폭넓은 수처리 적용 가능성을 보여주었다. KIST 정경원 박사는 “폐 플라스틱을 이용하여 환경오염을 방지하고, 고효율 흡착성능과 재사용에도 성능을 유지함으로서 폭 넓은 수처리 적용이 가능할 것으로 기대한다.”고 말했다. KIST 최재우 박사는 “본 연구를 통해 개발된 다공성 탄소복합소재는 환경소재 뿐 아니라 에너지 소재 등 다양한 분야에 활용이 가능하며, 고부가가치 환경소재로 각광받을 것으로 기대한다.”고 밝혔다. 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영)의 지원을 받아 KIST 주요사업과 산업통상자원부(장관 성윤모) 산업핵심기술개발사업으로 수행되었으며, 연구결과는 ‘Composites Part B : Engineering’(JCR 분야 상위 2.000 %) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Synthesis of magnetic porous carbon composite derived from metal-organic framework using recovered terephthalic acid from polyethylene terephthalate (PET) waste bottles as organic ligand and its potential as adsorbent for antibiotic tetracycline hydrochloride - (제1저자/교신저자) 한국과학기술연구원 정경원 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 최재우 책임연구원 <그림설명> <그림 1> 폐 PET에서 추출한 유기리간드(테레프탈산)로 수 중 항생물질을 흡착하는 다공성 탄소복합소재를 개발하는 모식도. <그림 2> (좌측) 추출한 테레프탈산 (가운데) 이를 이용하여 합성된 철(Fe)기반 금속-유기구조체 (우측)자성 다공성 탄소복합소재 <그림 3> 자성 다공성 탄소복합소재의 투과전자현미경 사진 <그림 4> 자성 다공성 탄소복합소재의 자석 반응 사진

- 49

- 작성자물자원순환센터 최재우, 정경원 박사팀

- 작성일2020.03.25

- 조회수21941

-

48

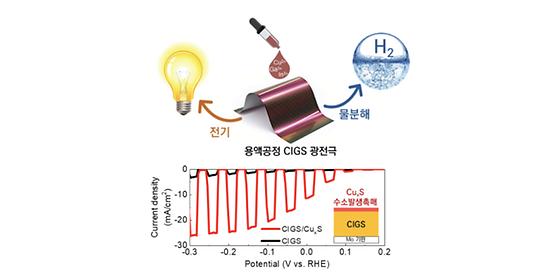

태양전지 전극소재의 화려한 변신, 햇빛으로 청정 수소를 고효율 생산한다

- 귀금속 촉매 없이 고효율의 광전극 제조기술, 대면적·대량생산 가능 - 저비용의 태양광-수소 생산기술, 친환경 수소 생산 시스템 구현에 기여 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 국가기반기술연구본부 민병권 본부장, 이동기 박사, 김병우 박사 연구팀은 기존 공정보다 값싼 제조법과 소재를 활용하여 비싼 귀금속 촉매 없이도 고효율의 태양광-수소 생산 성능을 보이는 광전극을 개발했다고 밝혔다. 수소는 에너지 사용 과정에서 온실가스와 미세먼지 발생 문제가 없는 대표적인 청정 연료이며, 수소차의 보급 등을 통해 그 쓰임이 크게 증가할 전망이다. 하지만 기존의 화석연료를 이용하는 공정을 통해 수소를 생산하면 수소 생산량의 10배에 달하는 이산화탄소가 발생 되는 문제가 있어 이를 해결하기 위한 다양한 연구가 진행되고 있다. 그중 ‘태양광 물 분해’를 통한 수소 발생 기술은 햇빛과 물을 원료로 하여 이산화탄소 등의 부산물 없이 청정한 수소를 생산할 수 있는 기술이다. 이에 다양한 광전극과 수소 발생 촉매들이 태양광-수소 발생 소재로 연구되어 오고 있으나, 고비용의 제조법 및 값비싼 귀금속 소재를 필요로 하는 문제로 실용화에 어려움을 겪고 있다. KIST 연구진은 저렴한 제조 공정을 개발하기 위해 유연 박막 태양전지 소재로 주목받고 있는 황셀레늄화구리인듐갈륨(CIGS) 소재를 활용했다. 대량생산과 대면적화가 쉬운 저가의 용액 프린팅 공정 기반 합성법을 개발하여 고효율의 CIGS 광전극을 제조하는 데 성공하였다. 또한, 고비용을 발생시키는 주된 요소인 귀금속 촉매 대신에 CIGS 광전극의 합성 과정에서 자연스럽게 형성되는 황화구리를 수소 발생 촉매로 활용하여 비용을 획기적으로 절감할 수 있는 방법을 제시하였다. 본래 황화구리는 CIGS 제조 중 생성되는 부산물로 취급되어 제거하는 것이 일반적이었다. 하지만 KIST 연구진은 해당 물질이 부산물이 아니라 유용한 수소 발생용 촉매로도 활용될 수 있다는 것을 밝혀내고 이를 백금 대체 소재로 활용하였다. KIST 연구진이 개발한 CIGS 광전극은 기존까지 보고된 용액공정 CIGS 광전극 중에서 가장 높은 태양광-수소 발생 전류량(-26mA/cm2)을 기록하였다. 별도의 후공정이나 백금 촉매 없이도 기존의 백금 촉매를 사용한 CIGS 광전극들 보다 더욱 높은 효율을 기록했다는 점에서 혁신적인 연구결과이며, 산업적 활용 가능성도 크다. KIST 민병권 본부장은 “본 연구는 태양광-수소 전환기술의 핵심 기술인 고효율 광전극을 저비용으로 구현할 수 있는 돌파구를 마련했다는 점에서 큰 의미가 있다.”라고 말하며, “본 연구를 통해 개발된 저가의 고성능 광전극은 다가올 수소경제 시대에서 수소의 생산 및 사용 전체에 걸쳐 탄소발자국을 남기지 않는 친환경 시스템 구현에 이바지할 것으로 기대된다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원을 받아 KIST 주요사업으로 수행되었으며, 연구결과는 촉매 분야 최고 수준 과학전문지인 「ACS Energy Letters」(IF : 16.331, JCR 분야 상위 1.923%) 최신호에 출판되었다. * (논문명) Cu(In,Ga)(S,Se)2 photocathodes with grown-in CuxS catalyst for solar water splitting - (제 1저자) 한국과학기술연구원 김병우 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 민병권 책임연구원(본부장) - (교신저자) 한국과학기술연구원 이동기 선임연구원 <그림설명> [그림 1] 황화구리가 자연 증착된 용액공정 CIGS 광전극(CIGS/CuxS)의 태양광 물분해 수소 발생 성능

- 47

- 작성자청정에너지연구센터 이동기 박사팀

- 작성일2019.12.25

- 조회수13251

-

46

미래로 향하는 e-케미컬 기술, 가격경쟁력 확보 전략 찾았다

- 현 시장가격과도 경쟁이 가능한 인공광합성 기술 제안 - 인공지능기술과 자동 공정설계기법을 적용한 경제성평가 방법론 개발 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 국가기반기술연구본부 이웅, 오형석, 나종걸 박사 연구팀은 꿈의 미래 기술이라고 할 수 있는 인공광합성 기술 분야의 실용화에 가장 높은 장벽으로 여겨지던 낮은 경제성 문제를 해결할 수 있는 기술을 개발했다고 밝혔다. e-케미컬 기술은 지구온난화의 원인이 되는 이산화탄소를 대량 흡수하는 동시에 청정에너지 및 부가가치를 갖는 화학 원료를 대량 생산할 수 있어 주목받고 있다. 특히 에틸렌, 알콜 등 석유화학제품의 원료가 되는 물질을 생산할 수 있어 기존 화석연료 기반 석유화학산업을 뒤흔들 수 있는 차세대 주력산업으로 기대되고 있다. 하지만 기존의 e-케미컬 기술은 투자비용이 많이 들고 생산성이 부족하여 산업화에 대한 회의적인 시선이 있었다. 석유 화학을 통해 생산한 화학 원료보다는 가격경쟁력이 부족한 것도 사실이었다. KIST 연구진은 e-케미컬의 단점을 극복하기 위해 동시생산공정 기술을 개발하여 현재 시장가격과 비교해도 부족하지 않은 가격경쟁력을 확보해냈다. 기존의 e-케미컬 기술은 물과 이산화탄소를 투입하여 화학 원료를 생산하는데, 그 부산물로 산소가 생성된다. 산소는 경제적 가치가 없어 다른 곳에 사용하지 않고 폐기하는 실정이었다. KIST 연구진은 반응 부산물로 산소가 아닌 고부가가치 화합물을 생성할 수 있도록 유기화합물을 물 대신 사용하였다. 그 결과, 화학 원료 생산 반응을 일으키면 또 다른 화학 원료가 부산물로 생성되는 동시생산공정을 개발할 수 있었다. KIST 연구진은 동시생산공정이 기존보다 더 낮은 전기에너지로도 구현할 수 있으며, 생산된 화합물이 산소보다 비싼 가격에 팔릴 수 있다는 점에 주목하였다. KIS T 이웅 박사는 인공지능기술과 자동공정 설계기술을 적용하여 이 공정을 활용했을 때 최적의 효과를 얻을 수 있는 화합물을 찾아냈다. 공정설계에 필요한 모든 시스템을 고려하여 경제성을 분석한 결과, 실제 산업 시장에서도 가격경쟁력을 가질 수 있음을 확인했다. e-케미컬 기술 연구의 총책임자인 KIST 민병권 본부장은 “본 연구는 e-케미컬 연구를 실험실 수준에서 산업계의 관심으로 옮기기 위해 풀어야 할 숙제인 경제성 문제를 해결하기 위한 돌파구를 마련했다는 점에서 큰 파급력이 있다.”라고 말하며, “본 연구를 통해 제안된 e-케미컬 공정설계안 및 기술경제성평가 방법론은 e-케미컬 분야뿐만 아니라 유사 분야인 인공광합성 및 이산화탄소 자원화 기술의 실용화를 앞당기는 데 크게 기여할 것으로 기대한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영)의 지원을 받아 KIST 주요사업 및 기후변화대응기술개발사업으로 수행되었으며 연구결과는 종합 과학 분야 저명 국제 학술지인 「Nature Communications」 (IF : 11.878, JCR 분야 상위 6.52%) 최신호에 ‘Editor’s Highlight Article’로 온라인 게재되었다. * (논문명) General technoeconomic analysis for electrochemical coproduction coupling carbon dioxide reduction with organic oxidation - (제 1저자) 한국과학기술연구원 나종걸 박사((現)Carnegie Mellon University 박사후연구원) - (교신저자) 한국과학기술연구원 오형석 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이웅 선임연구원 <그림설명> [그림 1] e-케미컬 이미지

- 45

- 작성자청정에너지연구센터 이웅, 오형석 박사팀

- 작성일2019.12.05

- 조회수11728

-

44

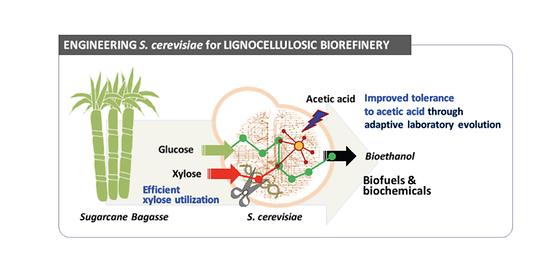

청정 바이오연료, 식량 아닌 바이오매스로 만든다. 생산 저해물질 극복한 신규 미생물 개발

- 식량이 아닌 목질계 바이오매스로부터 청정 바이오연료 생산 - 저해물질이 있는 상태에서도 고농도 바이오연료 생산 가능한 신규 미생물 개발 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 청정에너지연구센터 고자경, 이선미 박사팀은 목질계 바이오매스를 이용, 고농도의 바이오연료를 생산할 수 있는 미생물을 개발하여 2세대 바이오매스 상용화의 가능성을 크게 높였다고 밝혔다. 바이오연료는 온실가스 및 미세먼지를 저감시킬 수 있는 청정연료로서 전 세계적으로 휘발유나 경유에 혼합되어 사용되고 있다. 현재 바이오연료는 전분, 당, 식물성 기름 등과 같은 작물을 원료로 생산하고 있는데, 식량을 활용하여 연료를 만들어 낸다는 윤리적 논란이 있다. 이를 대체하기 위해 연간 생산량이 약 1000억 톤에 달할 만큼 지구상에 가장 풍부하게 존재하는 목질계 바이오매스를 원료로 활용하는 2세대 바이오연료 생산 기술이 개발되고 있다. 하지만 목질계 바이오매스는 전환공정에서 바이오연료를 생산하는 미생물의 활동을 억제하는 물질이 발생하여 생산 효율이 낮아지는 문제로 상용화되지 못하고 있었다. KIST 연구진은 이러한 미생물의 억제물질에 의한 성능 저하를 극복하여 고농도 바이오연료 생산이 가능한 신규 미생물을 개발했다. 유전자 가위를 이용하여 바이오연료 생산 미생물의 유전체를 편집하고, 자연계에서 발생하는 진화의 과정을 실험실 안에서 단시간 내에 효과적으로 유발하는 공법(적응진화공법)을 적용했다. 이를 통해 바이오연료 생산 미생물의 성능을 저해하는 대표적인 물질인 아세트산에 대한 저항성이 강화된 신규 미생물을 개발하였다. 이 신규 미생물을 활용하면 기존 바이오연료 생산 시 버려지던 성분으로부터 이론적 최대치의 98% 수율로 바이오연료를 생산할 수 있었다. 특히, 설탕을 추출하고 버려지는 사탕수수 부산물로는 세계최고의 수율로 바이오연료를 생산할 수 있었다. 또한, 그동안 개발된 바이오연료 생산 미생물은 특정 바이오연료만 생산할 수 있었던 것에 반해 KIST 연구진이 개발한 미생물은 유전자 가위를 이용한 유전체 편집기술을 활용하여 개발되었기 때문에, 추가적인 연구를 통하여 바이오연료뿐 아니라 바이오플라스틱, 바이오폴리머 등의 생산이 가능한 플랫폼 미생물로서도 활용 가능하다. KIST 이선미 박사는 “이번 연구성과는 기존에 상용화된 1세대 바이오연료의 한계를 넘어서 지속가능성과 경제성이 향상된 2세대 바이오연료의 상용화를 앞당길 수 있는 중요한 기술이 될 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 이공분야 기초연구사업(대통령Post-Doc.펠로우십)으로 수행되었으며, 연구결과는 ‘Global Change Biology Bioenergy’ (IF: 4.849, JCR 분야 상위 0.562%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Improved bioconversion of lignocellulosic biomass by Saccharomyces cerevisiae engineered for tolerance to acetic acid - (제 1저자) 한국과학기술연구원 고자경 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이선미 선임연구원 <그림설명> [그림 1] 고효율 바이오연료 생산 미생물 개발 전략 모식도

- 43

- 작성자청정에너지연구센터 고자경, 이선미 박사팀

- 작성일2019.12.02

- 조회수12002

-

42

흐린 날에도 효과적으로 전기 생산하는 고효율 태양전지 개발

- 유기 태양전지 핵심소재 개발, 발전 환경의 제약을 극복하는 토대 마련 - 향후, 스마트팜, 저전력 구동 사물 인터넷(IoT) 센서 독립전원으로 활용 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전하이브리드연구센터 손해정 박사팀은 약한 빛에도 효과적으로 전기를 만들 수 있는 신소재를 개발하는 데 성공, 이를 태양전지에서 빛을 흡수하는 역할을 하는 광흡수층* 소재로 사용하여 고효율의 유기태양전지**를 개발했다고 밝혔다. *광흡수층 : 태양빛을 흡수하여 얻은 빛 에너지로 전력을 생산하는 전극사이의 층 **유기태양전지(Organic photovoltaics) : 탄소 기반의 전도성 광흡수 유기재료를 사용하여 만든 태양전지 미래의 핵심 친환경 에너지원으로 자리 잡을 태양전지는 날씨와 환경에 구애받지 않고 발전할 수 있는 태양전지 기술을 개발하는 것이 핵심이다. 특히 기존에 상용화된 태양전지의 경우 흐린 날씨나 햇빛이 약한 아침과 저녁에는 발전량이 급격히 감소하는 단점이 있다. 그 때문에 발전할 수 있는 기간과 시간대가 한정적이며 지속적인 전원 공급이 힘들다는 제약이 있었다. 유기태양전지의 경우, 적은 양의 햇빛에도 효과적으로 전기에너지를 만들 수 있는 것으로 알려져 있다. 특히 빛을 흡수하는 역할을 하는 광흡수층의 소재를 다양하게 디자인할 수 있어서 소재개발을 통해 흐린 날에도 태양광 발전량을 향상시킬 수 있다. 하지만 이러한 장점에도 불구하고 소재 디자인의 원리에 대한 이해도가 낮고, 적합한 소재를 찾지 못해 고효율의 안정적인 유기태양전지를 개발하지 못하고 있는 실정이다. KIST 연구진은 기존의 세계 최고 수준의 유기태양전지용 고분자(PBDBT-2F) 소재에 염소와 황 성분을 도입했다. 개발된 신소재(신규 고분자 PBDBT-SCl)는 약한 빛에도 효과적으로 전기에너지 생산이 가능하며, 구조 제어를 통해 생성된 전기의 손실을 최소화할 수 있도록 했다. 연구진은 실제로 신소재를 적용한 대면적 유기태양전지 모듈을 제작, 평상시 맑은 날뿐만 아니라 흐린 날에도 효과적으로 발전할 수 있는 것을 실험을 통해 확인했다. 개발된 신소재는 태양광***의 1/10 수준인 조건에서 기존 소재에 비해 30% 향상된 성능(13.23%의 효율)을 보였으며, 태양전지 모듈의 경우 실내조명인 형광등(500 lx)을 광원으로 사용했을 때도 약 38% 향상된 효율(21.53%)로 전기를 생성할 수 있었다. 특히 기존에 알려진 세계 최고 효율의 고분자에 비해 26% 어두운 빛의 환경(3700 lx)에서도 동일한 전력을 생산할 수 있는 높은 효율성을 가진 것으로 나타났다. 이러한 저조도 환경에 최적화된 태양전지는 향후 적은 전력으로 구동할 수 있으면서 상시 전력 공급이 필요한 스마트 팜이나, 사물 인터넷(IoT) 센서 등에도 적용할 수 있다. ***태양광 : 맑은 날 태양빛이 최고조인 상태(1 Sun). 보통의 실내조명은 태양광보다 500배 낮은 200lx 수준. KIST 손해정 박사는 “이번 성과는 우리나라와 같이 미세먼지 등으로 흐린 날이 많은 저조도 환경에서 효과적으로 발전할 수 있는 유기태양전지용 소재의 핵심기술 개발에 기여하였다.”라고 말하며, “향후 지속적인 추가연구를 통해 세계 태양광 시장에서 차세대 태양전지 핵심 소재를 조기에 선점할 수 있을 것으로 기대한다.”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업으로 수행되었으며, 연구결과는 에너지 분야의 국제학술지 ‘ACS Energy Letters’(IF: 16.331, JCR 분야 상위 1.923%) 표지논문으로 선정되어 게재될 예정이다. * (논문명) ‘High performance and stable nonfullerene acceptor-based organic solar cells for indoor to outdoor light’ - (제 1저자) 한국과학기술연구원 박성민 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 손해정 책임연구원 <그림설명> [그림 1] (표지 논문 이미지) 실내 광원으로 발전하는 태양전지의 활용 [그림 2] 고감도 고분자를 응용한 유연 유기태양전지 모듈

- 41

- 작성자광전하이브리드연구센터 손해정 박사팀

- 작성일2019.11.25

- 조회수13206

-

40

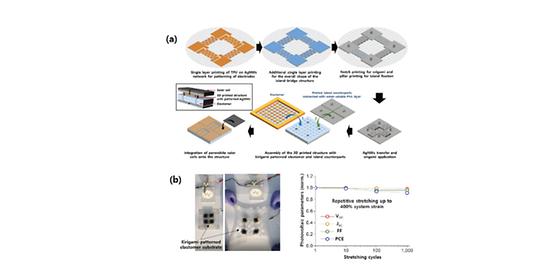

종이접기 기술과 3D 프린팅 기술로 제작한 태양전지, 5배 이상 늘어나도 성능 유지

- 종이접기 활용한 3D프린팅 기술, 태양전지의 집적도 및 신축도 대폭 향상 - 전자소자 3차원 설계, 향후 3D 프린팅 의류 및 웨어러블 소자 적용 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전하이브리드연구센터 이필립 박사, 조만식 박사, 한양대학교 고민재 교수 공동 연구팀은 전도성 나노물질을 활용한 3D 프린팅 기술과 종이접기 기술을 융합하여, 집적도 및 신축도에 대한 자유로운 제어가 가능한 고신축성 페로브스카이트* 태양전지 모듈을 개발했다. *페로브스카이트 : 빛을 전기로 혹은 전기를 빛으로 바꾸는 특성이 있는 육방면체 구조의 반도체 물질 3D 프린팅 기술은 공간배치에 따라 성능이 극대화될 수 있는 태양전지를 포함한 에너지 소자 분야에 활용할 때 잠재력이 클 것으로 기대되고 있으나, 3D 프린팅 기술을 활용한 에너지 소자 모듈에 관한 연구는 많지 않은 실정이다. 3차원 설계가 가능한 에너지 소자 모듈 기술은 태양전지를 포함한 기존 에너지 소자의 성능 및 적용 분야의 큰 확장이 가능하다는 측면에서 많은 연구가 필요하다. 기존에 신축성 소자 제작을 위해서는 주로 섬-다리(island-bridge) 구조를 활용했다. 하지만, 이 구조에서는 신축성을 높이게 되면 에너지 소자의 집적도가 저하되고, 집적도를 높이게 되면 신축성이 저하되는 문제가 있었다. 공동 연구진은 3D 프린터 공정과 종이접기 기술**(오리가미, 키리가미 구조)을 활용하여, 신축성을 가지는 태양전지 연결부를 3차원상에 효율적으로 배치했다. 이를 통해 만들어진 페로브스카이트 태양전지 모듈은 100%에 가까운 태양전지 집적도를 달성하여 태양전지 소자로 기판을 가득 채울 수 있었다. 또한, 초기 상태 대비 5배까지 늘어나도 문제가 없었다. 제작된 페로브스카이트 태양전지 모듈은 5배로 늘이는, 1000번의 반복적인 인장 시험에서도 초기의 성능을 유지하였다. **오리가미(Origami) : 한 장의 종이를 접어 개서 다양한 형태의 모양을 만드는 종이접기 **키리가미(Kirigami) : 접은 종이를 절단하여 여러 가지 모양을 만드는 예술 이는 기존에 발표된 반도체 공정 혹은 2차원 기반 인쇄공정으로 제작된 기존 신축성 소자와 비교하여, 월등한 집적도 및 시스템 신축성을 동시에 달성한 결과이다. 공동 연구팀이 도입한 접근법을 활용하게 되면 3차원 배치에 따라 집적도 및 신축도를 한계 없이 얼마든지 늘리는 것이 가능하다. 해당 고 신축성·전도성 플랫폼 기술은 태양전지 외에도 에너지 소자, 센서, 액츄에이터 등 다양한 전자 소자에 적용이 용이하며, 3차원 설계에 따른 다양한 소자의 성능 향상을 기대할 수 있다. 또한, 의류, 패션 분야 적용에 강점을 갖는 3D 프린팅 기술을 복합적으로 활용하게 될 경우, 웨어러블 소자와 같은 생활 밀착형, 고부가 가치 사업 분야로의 확장이 가능하다. KIST 이필립 박사는 “이번 성과는 3D 프린팅 기술과 에너지 소자와의 융합을 통해 기존 2차원 기반의 소자가 갖는 한계를 극복하는 접근법을 제시한 것으로, 앞으로 태양전지 유연화 및 경량화, 3차원 설계기술 제어, 그리고 형상기억 고분자 기술과의 융합을 통해 시너지 효과를 낼 수 있을 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 기후변화대응기술개발사업, 글로벌프런티어사업, 멀티스케일 에너지시스템연구단 및 미래소재디스커버리사업의 지원으로 수행되었다. 이번 연구결과는 소재 분야 국제 저널인 ‘ACS Nano’ (IF: 13.903, JCR 분야 상위 5.74%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) 3D Printer-Based Encapsulated Origami Electronics for Extreme System Stretchability and High Areal Coverage - (제1저자) 한국과학기술연구원/고려대학교 조만식 박사(現, 공군) - (교신저자) 한국과학기술연구원 이필립 선임연구원 - (교신저자) 한양대학교 고민재 교수 <그림설명> [그림 1] (a) 3D 프린팅을 활용한 고 신축성 태양전지 모듈 제작 공정 (b) 제작된 고 신축성 페로브스카이트 태양전지 모듈 (좌) 및 반복 인장 특성 (우) (좌측) 페로브스카이트 태양전지 모듈 인장 사진 (우측) 1000회의 반복적인 400% 시스템 인장에 따른 성능 변화 그래프

- 39

- 작성자광전하이브리드연구센터 이필립, 조만식 박사팀

- 작성일2019.11.22

- 조회수12238

-

38

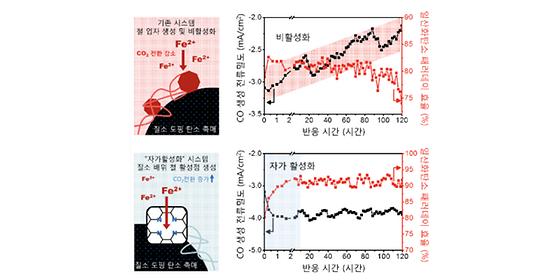

불순물을 이용하여, 쓰면 쓸수록 더 강력해지는 인공광합성 촉매 개발

- 물 속에 존재하는 금속 불순물로부터 자가 활성화 되는 새로운 촉매 개발 - 저가의 탄소 소재 촉매를 이용, 이산화탄소로부터 일산화탄소를 안정적으로 생산 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 국가기반기술연구본부 민병권 본부장, 황윤정, 김찬연 박사 연구팀은 인공광합성 기술 연구에 있어 그동안 오염원으로만 여겨지던 수용액 내 금속 불순물을 오히려 이산화탄소 전환 촉매의 성능을 향상하는데 역이용하여 이산화탄소로부터 일산화탄소를 안정적으로 생산할 수 있는 새로운 촉매를 개발했다고 밝혔다. 지구 온난화의 주범으로 알려진 이산화탄소를 전기화학적으로 유용한 화합물로 전환하는 반응은 에너지·자원 분야의 꿈의 기술인 인공광합성을 구현하는데 핵심 기술일 뿐만 아니라 그 자체로 이산화탄소의 자원화를 위한 핵심 에너지 기술로 알려져 있다. 이러한 기술을 위해 다양한 종류의 촉매들이 주로 금, 은과 같은 고가의 소재를 기반으로 개발되어 오고 있다. 하지만 이러한 귀금속 촉매들은 전해질로 사용되는 물속에 존재하는 아주 적은 양의 금속 불순물의 흡착으로 인해 촉매 성능이 급격하게 떨어지는 문제점을 지니고 있었다. 일 예로 약 0.05ppm(백만분의 일) 수준의 극미량의 철 이온 불순물 때문에 1시간 이내에 귀금속 촉매 성능의 80% 이상이 감소한다. 기존에는 불순물을 피하고자 고도로 정제된 증류수를 사용해왔으나, 최근 KIST 민병권 본부장 연구팀은 금속 불순물이 다량 함유된 수돗물에서도 문제없이 작동하는 촉매를 개발한 바 있다.(※Applied Catalysis B : Environmental, Volume 258, 117961). 이번에는 한발 더 나아가 이러한 촉매 안정성에 심각한 원인이 되는 수용액 내 금속 불순물을 오히려 촉매 성능을 높이는 활성점으로 이용하자는 역발상으로부터 실제 반응을 하면 할수록 오히려 성능이 점점 더 향상되는 새로운 촉매를 개발하였다. 새로운 촉매는 질소가 도입된 탄소 소재를 촉매 전극으로 사용하였다. 이렇게 만들어진 전극에서는 반응 도중 물속에 존재하는 금속 불순물 이온들이 질소가 첨가(도핑)된 탄소 소재와 결합하게 되고 이는 일산화탄소 생성 성능을 더욱 향상시키는 역할을 하게 된다. 연구팀은 이러한 탄소 소재 기반 촉매를 이용하여 일반적인 수돗물에 함유된 철 이온 농도인 0.05ppm보다 50배의 진한 농도에서도 기존 촉매 대비 최대 80% 이상 향상된 성능으로 120시간 이상 안정적으로 일산화탄소를 생산할 수 있었다. KIST 민병권 본부장은 “본 연구는 촉매 안정성에 가장 큰 폐해라 할 수 있는 수용액 내 금속 불순물을 역으로 이용해 보자는 아이디어에서 시작되었다.”라고 말하며, “본 연구를 통해 개발된 저렴하고 안정적인 탄소 소재 촉매는 향후 인공광합성 및 이산화탄소 자원화 기술의 실용화를 앞당기는데 크게 이바지할 것으로 기대한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영)의 지원을 받아 KIST 주요사업으로 수행되었으며 연구 결과는 촉매 분야 최고 수준 과학전문지인 「ACS Energy Letters」 (IF : 16.33, JCR 분야 상위 1.92%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Turning Harmful Deposition of Metal Impurities into Activation of Nitrogen-Doped Carbon Catalyst toward Durable Electrochemical CO2 reduction. - (제 1저자) 한국과학기술연구원 김찬연 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 민병권 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 황윤정 책임연구원 <그림설명> [그림 1] (위) 기존 시스템의 금속 불순물에 의한 비활성화 모식도 및 성능 평가 결과 (아래) 개발된 금속 불순물을 이용한 자가 활성화 시스템의 모식도 및 성능 평가 결과

- 37

- 작성자국가기반기술연구본부 민병권 본부장, 청정에너지연구센터 황윤정 박사팀

- 작성일2019.10.08

- 조회수11576

-

36

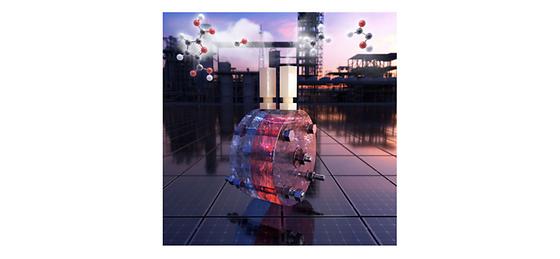

이산화탄소로 에너지원을 만드는 인공광합성 기술적 난제 해결, 안정성 확보

- 이산화탄소 전환 효율 98%, 안정성 100%인 전기화학적 포름산 생성 촉매 기술 개발 - 새로운 학·연 협력 모델로 서울대-KIST 공동연구를 통해 세계 최고 수준 연구성과 창출 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 국가기반기술연구본부 민병권 본부장, 황윤정 박사 연구팀은 서울대학교(서울대, 총장 오세정) 재료공학부 남기태 교수 연구팀과의 전략적 협력 연구인 ‘KIST Joint Research lab’ 사업을 통해 인공광합성 분야의 난제 중 하나인 이산화탄소로부터 포름산을 안정적으로 만들어내는 전기분해 기술을 개발했다고 밝혔다. 인공광합성 기술은 태양광과 같은 신재생 전기에너지를 이용하여 물과 이산화탄소를 탄화수소 화합물로 전환하는 기술이다. 이 기술은 이산화탄소 저감 효과와 더불어 유용한 연료 및 고부가가치 화학 원료를 생산하기 때문에 미래 친환경 에너지 및 화학 산업을 선도할 수 있는 핵심 기술이다. ‘팔라듐’ 금속을 촉매로 활용하면 이산화탄소를 포름산으로 전환할 수 있다. 포름산은 상온에서 자발적으로 수소로 전환되며, 안정적인 액체 상태로 존재하여 운반이 쉽다. 따라서 향후 차세대 자동차 연료로 사용될 가능성이 크며 수소 에너지 산업과도 깊은 연관성을 가지는 중요한 화학물질이다. 팔라듐 금속은 이산화탄소로부터 포름산을 전기화학적 방법으로 전환할 때, 가장 효과적인 촉매로 알려져 있다. 매우 높은 선택도로 포름산을 만들어내는 획기적인 소재이다. 하지만 반응 도중 생성되는 물질인 일산화탄소가 촉매 표면에 흡착되어 촉매 성능이 빠르게 저하되는 고질적인 문제가 있어서 산업적으로 활용되지 못하고 있다. 서울대-KIST 공동연구진은 전압을 가하여 산화 반응을 유도하면 촉매 표면에 흡착된 일산화탄소가 포름산보다 먼저 산화된다는 사실에 주목하였다. 더욱이 특정 전압 범위에서는 포름산에는 영향을 주지 않고 문제가 되는 일산화탄소만을 산화시켜 제거할 수 있다는 사실을 새롭게 발견하였다. 이러한 과학적 발견을 바탕으로 환원/산화 반응을 주기적으로 교차하여 유도하는 새로운 ‘2단계 전기분해법’을 고안하여 촉매 활성이 영구적으로 유지되면서 98%의 선택도로 포름산을 생성해내는 놀라운 촉매 반응 시스템을 개발하였다. KIST 민병권 본부장은 “본 연구는 국내 최고의 대학과 연구소의 연구자들이 힘을 합쳐 인공광합성 기술의 가장 어려운 숙제인 촉매 안정성 문제를 해결하기 위한 돌파구를 마련했다는 점에서 큰 파급력이 있다.”라고 말하며, “또한 본 연구를 주도적으로 수행한 이찬우 박사는 올해 국민대학교 응용화학과 조교수로 임용되는 등 연구성과뿐만 아니라 인재 양성 측면에서도 새로운 학연 협력의 좋은 모델을 구축했다는 점에도 큰 의의가 있다.”라고 밝혔다. KIST는 2016년부터 국내의 유능한 교수를 선정하여 KIST의 최고 수준 연구팀과의 전략적 협력 연구를 통해 고난도 기술 난제 해결 및 세계적 연구성과 창출을 위한 새로운 형태의 융합연구 프로그램인 ‘KIST Joint Research Lab’ 사업을 진행하고 있다. 특히 서울대-KIST Joint Research Lab은 우리나라 인공광합성 기술의 실용화를 위한 허브가 될 것으로 기대하고 있다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민)의 지원을 받아 KIST Joint Research Lab 사업으로 수행되었으며 연구 결과는 종합 과학 분야 저명 국제 학술지인 「Nature Communications」 (IF : 11.878, JCR 분야 상위 6.52%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Cyclic two-step electrolysis for stable electrochemical conversion of carbon dioxide to formate - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이찬우 박사((現)국민대학교 조교수) - (제 1저자) 서울대학교 조남헌 박사과정 - (교신저자) 한국과학기술연구원 민병권 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 황윤정 책임연구원 - (교신저자) 서울대학교 남기태 교수 <그림설명> [그림 1] 2단계 전기분해법을 이용한 전기화학적 포름산 생성 기술의 모식도 및 성능 [그림 2] 서울대-KIST Joint Research Lab 심포지움 개최

- 35

- 작성자국가기반기술연구본부 민병권 박사팀

- 작성일2019.09.10

- 조회수19089

-

34

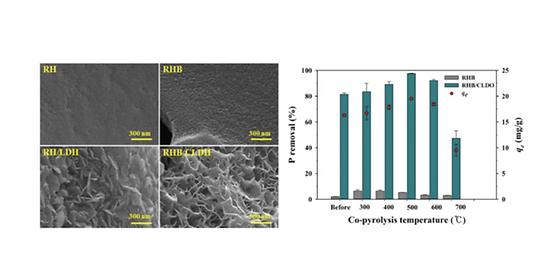

농작부산물 이용한 친환경 나노 합성복합체 개발, 물 속 인(燐) 제거하여 녹조 잡는다

- 버려지는 농작부산물 활용한 나노 합성복합체, 물 속 인(燐)을 효과적으로 제거 - 인 흡착 후 자연퇴비로 활용 가능, 녹조제거 및 광범위한 산업현장에 적용 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 물자원순환연구센터 정경원 박사팀은 국민의 식수원을 위협하는 녹조현상을 예방하기 위해 물 속 인(Phosphorus, 燐)을 효과적으로 제거할 수 있는 친환경 나노 합성복합체를 개발했다고 밝혔다. 주로 수온이 높아지는 6월경부터 발생하는 녹조현상은 호수나 하천에서 식물성 플랑크톤이 대량 증식하여 발생하는 현상으로, 특히 조류의 성장에 필요한 영양염류(질소·인) 중 인(燐) 농도의 증가로 물 속 부영양화를 일으켜 녹조현상을 유발한다. 따라서, 녹조현상을 선제적으로 대응하기 위해서는 인(燐)이 물 속으로 유입되는 것을 사전에 차단하는 것이 매우 중요하다. 최근 친환경 바이오차(Biochar)*를 이용하여 흡착공정을 통한 다양한 물 속 오염물질을 제거하는 연구가 진행되고 있다. 바이오차는 높은 오염물질 제거효율과 함께 환경적·경제적 장점을 바탕으로 기존 활성탄을 대체할 수 있는 물질로 각광을 받고 있다. 하지만, 바이오차는 일반적으로 음전하를 띄고 있어 음이온계 오염물질을 효과적으로 제거하기에 한계가 있었다. *바이오차(Biochar) : 산소공급이 제한된 조건에서 농작부산물, 목재 등을 포함한 다양한 종류의 바이오매스를 열 분해시켜 만들 수 있는 고상의 물질을 통칭함. KIST 정경원 박사팀은 먼저 농작부산물인 왕겨의 표면에 토양 내 다량 함유되어 있는 마그네슘과 알루미늄을 기반으로 한 무독성 무기입자(금속이중층수산화물)을 코팅하고, 공동 열분해(co-pyrolysis) 과정을 통해 보다 쉽고 간단한 방법으로 나노 복합체를 개발하였다. 연구진은 별도의 추가적인 장치 없이 실제 현장에 쉽게 적용이 가능한 복합체를 개발했으며, 여러 다양한 환경조건에서도 안정적으로 인을 제거하는 것을 확인하였다. KIST 정경원 박사팀은 실험을 통해 개발한 바이오차 복합체가 같은 온도조건에서 합성한 바이오차 대비하여 5배 이상 향상된 인(燐)의 흡착성능을 확인하였으며, 흡착공정에서 가장 중요한 요인으로 알려진 농도(pH)의 조절 없이도 약 98%이상의 높은 제거효율을 얻을 수 있었다. 또한 연구진은 흡착 성능뿐만 아니라, 인산염 제거 시 흡착원리를 규명하고, 반복·재이용에 따른 제거율 감소이유 등에 대해 제시하였다. 이렇게 인이 흡착된 바이오차의 경우, 훌륭한 자연퇴비로도 활용이 가능하다는 장점도 있다. KIST 물자원순환연구센터 정경원 박사는 “본 연구를 통해 개발된 복합체는 인 뿐만 아니라 다른 음이온성 오염물질인 비소나 염색 폐수 등에도 높은 제거효율을 보이기 때문에, 다양한 산업현장에 적용될 것으로 기대한다.”고 밝혔다. KIST는 현재 경상북도(경북도청)와 정부산하기관(한국건설기술연구원, 한국전자통신연구원, 한국수자원공사, 구미전자정보기술원)간의 협동 연구를 통한 낙동강 녹조제어 통합 플랫폼 개발에 착수하여 연구에 매진 중이다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업과 국가과학기술연구회(NST) 창의형 융합연구사업으로 수행되었으며, 연구결과는 ‘Composites Part B : Engineering’ (IF : 6.86, JCR 분야 상위 2.000 %)에 최신호에 게재되었다. * (논문명) Adsorption and mechanistic study for phosphate removal by rice husk-derived biochar functionalized with Mg/Al-calcined layered double hydroxides via co-pyrolysis - (제1저자) 한국과학기술연구원 정경원 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 정경원 선임연구원 <그림설명> 합성조건에 따른 물리화학적 특성변화 및 복합체 형성원리 규명 (좌) 왕겨(RH), 왕겨바이오차(RHB), 왕겨/금속이중층수산화물(RH/LDH), 복합체(RHB/CLDH)의 주사전자현미경 사진 (우) 왕겨바이오차와 복합체의 인 제거율 비교 복합체 흡착원리 규명 (좌) 음이온계 염색 물질이 들어있는 폐수 (우)복합체를 이용하여 염색 물질 제거 결과. 흡착 후 투명해진 물을 확인할 수 있다.

- 33

- 작성자물자원순환연구센터 정경원 박사팀

- 작성일2019.09.05

- 조회수11384