보도자료

-

535

전고체 전지 열화 메커니즘 규명해 상용화에 또 한 걸음

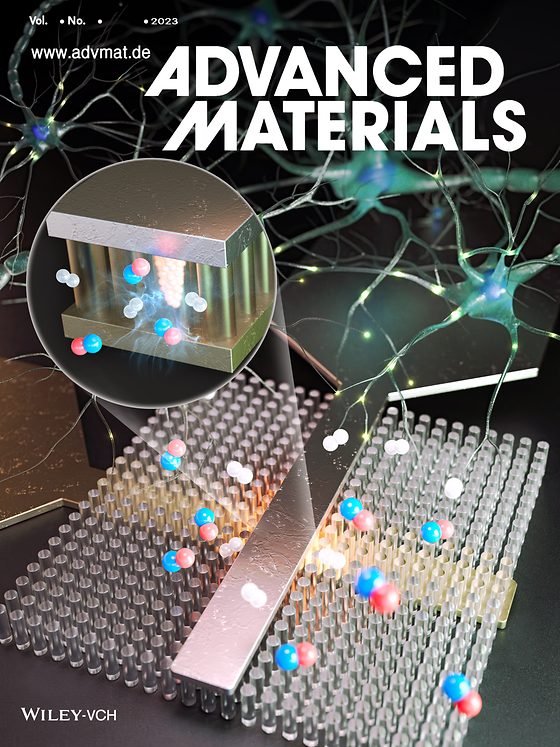

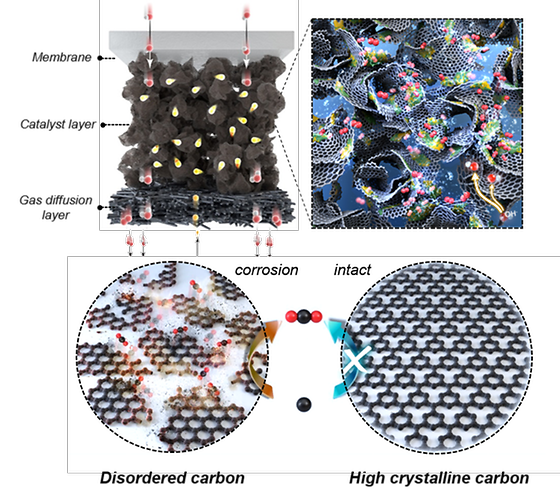

- 저압 환경 구동 시 전고체 전지의 열화 발생 요인을 양극에서 새롭게 확인 - 전고체 전지 상용화를 앞당기기 위한 실마리 제시 꿈의 배터리라고 불리는 전고체 전지는 현재 많은 배터리 제조업체가 상용 제품을 출시하기 위해 앞다투어 노력하고 있는 차세대 전지다. 액체 전해질을 사용하는 리튬이온전지와 달리 전해질, 양극, 음극 등 모든 구성요소가 고체기 때문에 폭발 위험성이 낮아 자동차부터 에너지저장장치(ESS)까지 시장수요가 높다. 그러나 전고체 전지의 안정적인 구동을 위해 필요한 높은 압력(수십 MPa)을 유지하는 장치는 에너지 밀도와 용량 등 전지의 성능을 낮추는 문제가 있어 상용화를 위해서는 이를 해결해야만 하는 상황이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 에너지저장연구센터 정훈기 박사팀은 리튬이온전지와 비슷한 압력에서 전고체 전지의 구동 시 급격한 용량 저하 및 수명 단축을 유발하는 열화 요인을 새롭게 규명했다고 밝혔다. 기존 연구와 달리 양극 외부가 아닌 내부에서도 열화가 발생할 수 있음을 최초로 확인해 저압 환경에서도 전고체 전지가 안정적으로 구동될 수 있는 가능성을 보여줬다. 전고체 전지는 충·방전을 반복하는 동안 양극 및 음극의 부피가 변화되면서 두 물질이 고체 전해질과 만나는 지점인 계면이 탈착되는 계면 열화가 발생하는데, 이는 계면 저항을 높이고 전지의 수명을 단축한다. 이를 해결하기 위해 외부 장치를 이용해 높은 압력을 유지하고 있으나, 오히려 전지의 무게와 부피를 증가시키고 에너지 밀도를 낮추는 한계가 있어 저압 환경에서도 전지의 성능을 유지할 수 있도록 전고체 전지 내부에 관한 연구가 수행되고 있다. 연구팀은 동전형 리튬이온전지와 비슷한 0.3MPa 수준의 저압 환경에서 황화물계 고체 전해질을 적용한 동전형 전고체 전지를 반복 구동해 성능 저하의 원인을 분석했다. 50회 충·방전을 시행한 결과, NCM 양극층은 약 2배로 부피가 팽창됐으며 단면 이미지 분석을 통해 양극 소재와 고체 전해질 사이에 심한 균열이 발생했음을 확인했다. 이를 통해 저압 구동에서 열화의 원인이 계면 접촉 외에도 양극 소재의 균열과 비가역적인 양극 상변화가 있음을 새롭게 밝혔다. 또한, 고체 전해질에 존재하는 리튬과 구분하기 위해 양극의 리튬을 동위원소(6Li)로 대체한 후 시간비행형 이차이온 질량분석법(TOF-SIMS)을 활용해 양극 내 리튬 소모가 셀 전체 용량 감소에 영향을 미치는 메커니즘을 최초로 확인했다. 충·방전을 반복하는 과정에서 고체 전해질의 분해 산물인 황이 양극 소재 내부의 균열 부분에 침투해 부도체 성질의 부산물인 황화리튬을 형성했다. 이는 활성 리튬이온을 고갈시키고 양극 상변화를 촉진해 전고체 전지의 용량을 감소시켰다. 이러한 분석법을 통해 저압 구동 환경에서 전고체 전지 성능 저하의 원인을 명확히 규명함으로써 리튬이온전지 대비 수명 특성이 저하되는 문제를 해결할 수 있는 실마리를 찾게 됐다. 이 문제를 해결할 경우, 그간 전고체 전지의 생산비용 상승의 주요 원인이었던 외부 보조장치를 제거해 경제성을 확보할 수 있게 될 것으로 기대된다. KIST 정훈기 박사는 "전고체 전지의 상용화를 위해서는 현재의 가압 환경이 아닌 무가압 또는 저압 환경에서 구동할 수 있는 새로운 양극 및 음극 소재의 개발이 필수적"이라며, "저압 구동형 전고체 전지를 전기자동차와 같은 중대형 응용 분야에 적용 시 기존의 리튬이온전지 제조시설을 최대한 활용할 수 있어 큰 도움이 될 것"이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원으로 KIST 주요사업과 산업통상자원부(장관 이창양)의 산업기술혁신사업(No.20012318 및 No.2007045), 한국연구재단(이사장 이광복)의 기후변화대응기술개발사업(2022M3J1A1054151)으로 수행됐다. 연구 결과는 에너지 재료 분야 국제 학술지 ‘Advanced Energy Materials’ (IF 27.8, JCR 분야 상위 2.5%) 최신 호에 표지논문(Front cover)으로 게재됐다. * New Consideration of Degradation Accelerating of All-Solid-State Batteries under a Low-Presser Condition [그림 1] 동전형 전고체 전지 제작 과정 금형 몰드에 모두 고체 상태인 고체 전해질, 복합 양극, 복합음극 순서로 압분셀을 만든 후, 동전형 전지 케이스로 포장하는 일련의 과정을 나타냄. [그림 2] 저압 구동형 전고체 전지의 양극 부피 변화 비교 저압 구동형전고체 전지의 경우 양극 부피 변화를 억제 하지 못해 구동 횟수가 진행될수록 복합양극층의 부피팽창이 심화되는 것을 보임. 복합양극층의 부피가 50 사이클 후 약 178%로 증가한 것을 확인함. [그림 3] 저압 구동형 전고체 전지의 양극 열화 모식도 전고체 전지 내 복합양극부를 확대하여 전지 구동 전후의 양극 상태에 대한 결과를 모식화 하였음. 미구동 양극(좌측)에서는 양극 내 균열이 없으며, 인위적으로 균열을 낸 곳에도 고체 전해질의 구성요소인 S가 양극 결정립계를 따라 주입되지 않은 것을 확인함. 반면, 저압 구동 후(우측)에는 양극 내 균열이 심하고, 그 균열(결정립계)을 따라 S가 주입된 것을 보임. [그림 4] 표지논문(Front cover) 선정 이미지 ○ 논문명: New Consideration of Degradation Accelerating of All-Solid-State Batteries under a Low-Pressure Condition ○ 학술지: Advanced Energy Materials ○ 게재일: 2023.10.27. ○ DOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202301220 ○ 논문저자 - 신현지 박사후연구원(제1저자/KIST 에너지저장연구센터) - 정훈기 책임연구원(교신저자/KIST 에너지저장연구센터) - 명승택 교수(교신저자/세종대학교 나노신소재공학과)

- 534

- 작성자에너지저장연구센터 정훈기 박사팀

- 작성일2023.11.13

- 조회수14651

-

533

산업폐수에서 유가금속 회수하는 친환경‧저에너지 자가재생 섬유소재 개발

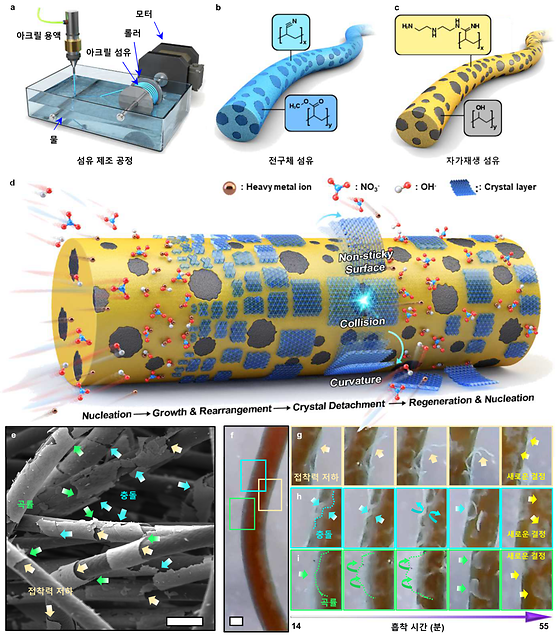

- 산업폐수에서 유가금속 회수하는 섬유기반 흡착 소재 개발 - 소재의 교체 및 재생이 필요 없어 독성 화학물질과 에너지 사용을 최소화 도금, 반도체, 자동차, 배터리, 신재생에너지 등 다양한 산업에서 발생하는 폐수 내 유가금속을 회수하기 위한 기술은 환경보호뿐만 아니라 경제적인 측면에서도 중요하다. 우리나라에서는 주로 폐수에 화학물질을 첨가해 중금속 이온을 산화물 형태로 석출시키는 방식을 사용하는데, 이 과정에서 유해 화학물질이 유출되는 등 사고가 잇따르고 있어 보다 친환경적인 기술 개발이 필요한 상황이다. 이런 가운데 한국과학기술연구원 (KIST, 원장 윤석진)은 물자원순환연구단 최재우 박사팀이 금속을 흡착한 후 결정화하는 방식으로 수중의 금속 이온을 회수하고, 회수된 금속 결정은 스스로 탈착되어 자가 재생이 가능한 섬유형 금속 회수 소재를 개발했다고 밝혔다. KIST 연구팀은 섬유 형태의 소재 표면에 특정 화학기능기를 고정하면 수중 금속 이온이 결정화되는 현상을 활용하는 한편, 형성된 결정을 떼어내는 기술을 도입해 반영구적으로 사용할 수 있는 흡착 소재를 개발했다. 구리 이온으로 실험했을 때 기존 흡착제의 최대 흡착량은 약 1,060mg/g에 불과하지만, 개발된 소재를 활용하면 무한대에 가까운 흡착성능을 확보할 수 있다. 또한 기존 고기능성 흡착제는 수 나노미터에서 수십 마이크로미터로 지름의 작은 알갱이 형태로 되어 있어 수중에서 활용하기 어렵지만, KIST 연구팀이 개발한 금속 회수 소재는 섬유 형태를 가져 수중 제어가 쉬우므로 실제 금속 회수 공정에 적용하기 용이하다. KIST 최재우 박사는 “개발 소재는 아크릴 섬유를 기반으로 만들어지기 때문에 습식 방사 공정을 통한 대량생산이 가능할 뿐 아니라 폐의류를 활용하는 것도 가능하다”라고 밝히며, “폐수 재활용 기술을 통해 산업계의 수요가 높은 유가금속의 해외 의존도를 낮출 수 있을 것”이라고 기대했다. 과학기술정보통신부(장관 이종호)의 소재혁신 선도사업(2020M3H4A3106366), 세종 과학 펠로우십(RS-2023-00209565)과 KIST 기관고유사업(2E32442)으로 수행된 이번 연구 성과는 국제 학술지 「Advanced Fiber Materials」에 2023년 10월 16일 게재*되었다. [그림 1] 자가재생 섬유의 제조 공정과 구조, 그리고 금속 회수 현상 (a) 자가재생 섬유의 전구체 섬유를 제조하는 습식 방사 공정. (b) 전구체 섬유 및 (c) 자가재생 섬유의 구조. (d) 자가재생 섬유의 표면에서 금속 이온이 흡착-결정화-성장-탈착하는 과정을 나타내는 모식도. (e) 자가재생 섬유의 표면에 형성된 금속 결정. (f) 디지털카메라로 촬영된 구리 금속에 담겨진 자가재생 섬유. 자가재생 섬유 표면에 형성된 구리 결정의 (g) 접착력 저하, (h) 충돌, (i) 곡률에 의한 탈착과정. [그림 2] 자가재생 섬유를 활용한 구리 회수 성능 (a) 자가재생 섬유의 결정 탈착 기능을 지닌 결함 영역의 함량에 따라 변화되는 시간에 따른 구리 흡착량. (b) 자가재생 섬유의 두께에 따라 변화되는 시간에 따른 구리 흡착량. (c) 용액에 포함된 구리 이온이 자가재생 섬유의 농도에 따라 용액에 존재하는 구리 이온의 비율이 줄어드는 양상. (d) 용액에 포함된 구리 이온의 초기 농도에 따른 구리 회수 속도를 나타냄. (e) 구리 용액의 pH에 따라 변화되는 구리 이온 회수 속도. (f-i) 5000 mg/L의 초기 농도를 지닌 구리 용액에 담지된 자가재생 섬유로 인해 용액은 맑아지고 반응조 바닥에 형성된 구리 결정. [그림 3] 자가재생 섬유의 표면에 있는 구리 결정의 탈착 현상 결함 영역이 좁은 경우 (a) 섬유와 결정 사이의 접착력 저하, (b) 곡률로 인한 복원력에 의한 구리 결정 탈착 현상. (c) 결함 영역이 특정한 경우에는 성장하던 결정들끼리 발산하고 수렴하여 탈착되는 현상. (d) 결함 영역이 넓은 경우 탈착 없이 결정은 성장하여 섬유를 뒤덮은 채로 결정 성장이 종료되는 현상. (e-h) 각 구리 결정이 탈착되는 순간을 포착하여 촬영된 전자현미경 이미지. (i) 구리 결정이 탈착되지 않고 섬유를 둘러싼 순간을 포착하여 촬영된 전자현미경 이미지. (k) 반응조 바닥에 포집된 구리 결정 및 (l) X-ray 회절분석 결과. [그림 4] 자가재생 섬유가 적용된 반영구 금속 회수 모듈 (a) 자가재생 섬유가 적용된 반영구 금속 회수 모듈의 모식도. (b) 자가재생 섬유 표면에 형성된 금속 결정. (c) 모듈 바닥에서 회수된 금속 결정의 전자현미경 이미지. (d) 자가재생 섬유가 적용된 반영구 금속 회수 모듈의 실제 사진. (e) 금속 회수 이후 모듈 사진. (g) 자가재생 과정동안 섬유의 표면 화학기능기의 시간에 따른 변화를 나타내는 표면 분석 결과. ○ 논문명: A Self-Regenerable Fiber Sloughing Its Heavy Metal Skin for Ultra-High Separation Capability ○ 학술지: Advanced Fiber Materials ○ 게재일: 2023. 10. 16. ○ DOI: https://doi.org/10.1007/s42765-023-00333-0 ○ 논문저자 - 정영균 박사 후 연구원(제1저자/KIST 물자원순환연구단) - 고영건 교수(교신저자/상명대학교 생명화학공학부 화공신소재전공) - 최재우 책임연구원(교신저자/KIST 물자원순환연구단)

- 532

- 작성자물자원순환연구단 최재우 박사팀

- 작성일2023.10.31

- 조회수6782

-

531

청바지 염색하는 ’프러시안 블루‘로 물속 나노 플라스틱 안전하게 제거

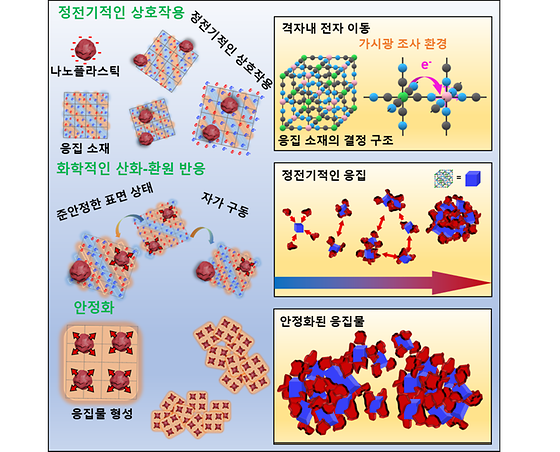

- 태양광 조사 조건에서 작동하는 친환경 나노플라스틱 제거 소재 - 기존 정수장에서 처리하기 어려운 수백 나노미터 수준 미세플라스틱 추가설비 없이 응집제만으로 99% 제거 가능 플라스틱 폐기물은 시간이 지나면서 분해를 거듭해 미세플라스틱으로 변한다. 현재 운용 중인 정수장에서는 20μm보다 작은 미세플라스틱은 제거할 수 없어 보다 큰 크기로 뭉친 후 제거해야 한다. 이를 위해 철 (Fe) 또는 알루미늄 (Al) 기반 응집제가 사용되나, 이들 물질은 물에 잔류해 인체에 심한 독성을 유발하기 때문에 별도의 처리 공정이 요구되는 등 궁극적인 해결책은 되지 못한다. 한국과학기술연구원 (KIST, 원장 윤석진) 물자원순환연구단 최재우 박사 연구팀은 가시광이 조사되는 조건에서 나노플라스틱을 효과적으로 응집할 수 있는 친환경 금속-유기물 골격체 기반 고형 응집제를 개발했다고 밝혔다. 페로시안화 칼륨 용액에 염화 철(III)을 더한 금속-유기물 골격체 기반 물질인 ‘프러시안 블루’최초의 합성안료로 청바지를 진한 파란색으로 물들이는 데 사용되며, 최근에는 일본 방류수에서 방사성 원소인 세슘을 흡착하는 용도로도 사용된 바 있다. KIST 연구팀은 프러시안 블루를 활용한 수중 방사성 물질 제거 관련 실험을 진행하던 중 가시광 조사 조건에서 프러시안 블루가 미세플라스틱을 효과적으로 응집하는 현상을 발견했다. KIST 연구팀은 프러시안 블루의 응집효율을 극대화할 수 있도록 결정 구조를 조절해 미세플라스틱을 효과적으로 제거할 수 있는 소재를 개발했다. 개발된 소재에 가시광을 조사하면 기존 여과기술로는 제거하기 힘들었던 약 0.15μm(150nm) 직경의 초미세플라스틱을 약 4,100배 크기로 응집해 제거가 용이한 크기로 만들 수 있다. 실제 실험 결과 물속 미세플라스틱을 최대 99%까지 제거하는 것을 확인했다. 개발된 소재는 또한 자신보다 3배 이상 많은 양의 초미세플라스틱을 응집할 수 있는 성능을 지니고 있는데, 이는 기존에 활용되는 철이나 알루미늄을 사용한 응집제보다 약 250배 우수한 응집효율이다. 연구팀이 개발한 소재는 특히 인체에 무해한 프러시안 블루 소재를 사용할 뿐 아니라 물에 녹여 사용하는 방식이 아닌 고형 응집제를 사용하기 때문에 잔여물 회수가 쉽다. 또한 자연광을 에너지원으로 하므로 저에너지 공정 구현 또한 가능하다. KIST 최재우 박사는 “일반적인 하천, 하폐수 처리 시설이나 정수장에 적용할 수 있는 후보 소재로서 상용화 가능성이 매우 높은 기술”이라며, “개발된 소재를 사용하면 수계에 존재하는 나노플라스틱뿐 아니라 물속 방사성 세슘까지 정화할 수 있어 안전한 물을 공급할 수 있을 것”이라고 기대했다. 한편, 논문의 제1저자인 KIST 정영균 박사후 연구원은 “이 소재의 원리를 활용하면 초미세플라스틱 뿐 아니라 수계에 존재하는 다양한 오염물질을 제거하는데 활용 가능할 것”이라고 밝혔다. 과학기술정보통신부(장관 이종호)의 지원으로 소재혁신선도사업(2020M3H4A3106366)과 KIST 기관고유사업(2E32442)으로 수행된 이번 연구성과는 국제 학술지 「Water Research」에 10월 1일 게재*되었다. [그림 1] 나노플라스틱과 가시광 활성 응집 소재의 상호작용 수중 응집소재가 가시광조사 환경에서 나노플라스틱과 정전기적인 상호작용을 통해 화학적인 산화-환원 반응을 일으키고 그 결과 안정화된 응집물이 형성된다. [그림 2] 가시광활성 나노플라스틱 응집소재의 구조 및 응집 과정 (a) 나노플라스틱 응집 소재의 구조와 합성 과정을 보여준다. (b) 가시광이 조사되는 나노플라스틱이 존재하는 물에 응집소재를 첨가한 후 응집물이 형성되는 과정을 보여준다. 가시광이 조사되면 (f) 격자 내 전자 이동이 발생되어 정전기적인 준안정 상태를 유도한다. (g) 이를 안정화하기 위하여 표면 음전하를 띤 나노플라스틱과 응집 현상이 일어나고 (h) 안정화된다. 20 μm 이상의 응집물에 포함된 나노플라스틱을 (c) 막을 활용하여 회수한다. (d) 이미지는 응집물을 촬영한 전자주사현미경 이미지를 보여주며 (e)는 응집물에 포함된 나노플라스틱을 보여주는 확대 전자주사현미경 이미지이다. [그림 3] 응집 소재를 활용한 나노플라스틱 제거 성능 (a)는 가시광 조사 환경에서 시간에 따라 나노플라스틱과 응집소재가 응집되어 서로 뭉치는 과정을 촬영한 스냅숏 이미지를 나타낸다. (b) 처리 시간에 따라 응집물의 크기가 증가되어 25분이 지나면 응집물의 크기가 최대가 되며 제거 반응이 종료되는 것을 나타내는 그래프이다. (c) 폴리알루미늄클로라이드(PAC)라는 상용 수용성 알루미늄 기반 응집제와 본 연구의 고형 응집 소재를 활용해 형성된 응집물이 형성된 후 교반 속도에 따른 용액의 탁도를 나타내는 그래프이다. 교반 속도가 증가하면서 생기는 흐름에 의해 응집물이 부서지면 탁도가 높아지게 되는데, 본 연구에서 소개된 소재(FeHCF nanobot)이 형성한 응집물이 상용 응집 소재(PAC)보다 약 2배 가량 높은 교반 속도에서 부서져 높은 물리적인 안정성을 나타낸다. 이러한 안정성은 응집물을 회수하기 용이하게 한다. (d) 나노플라스틱의 농도가 증가함에 따라 소재의 나노플라스틱 제거량이 높아지는 것을 나타내는 그래프이다. (e) 처리시간이 20분 정도 지나면 소재가 반응 평형에 도달해 빠르게 효율적으로 나노플라스틱을 응집할 수 있는 능력을 보여준다. (f) 기존에 개발된 응집 및 흡착소재와 나노플라스틱의 최대 제거 성능과 속도를 비교한 그래프를 나타낸다. 이전 연구들의 결과에서 도출된 수치를 큰 차이로 상회하는 결과를 보여준다. [그림 4] 응집 소재의 실제 자연수로 적용 가능성 평가 (a) 용액의 pH가 응집 소재의 나노플라스틱 제거 성능에 미치는 영향을 보여주는 그래프. 자연수와 유사한 중성 영역의 pH에서 나노플라스틱 제거 성능이 뛰어났다. (b) 자연수에 가장 높은 농도로 존재하는 4가지 양이온이 공존하는 조건에서의 나노플라스틱 제거 성능을 증류수에서의 나노플라스틱 제거 성능과 비교한 그래프를 나타낸다. 또한, (c) 자연수에 가장 높은 농도로 존재하는 4가지 음이온이 공존하는 조건에서의 나노플라스틱 제거 성능을 증류수에서의 나노플라스틱 제거 성능과 비교한 그래프를 나타낸다. (d) 잘 배열된 응집 소재의 결정 격자가 (e) 양이온이 공존하는 조건에서 내부 침투에 의한 격자 간격이 늘어나고(intercalation) 이에 따라 불안정한 상태가 미세플라스틱과의 반응을 촉진했다. (f) 음이온들이 결정 외부에 흡착되며 불안정한 상태가 되어 미세플라스틱과의 반응을 촉진했다. 하지만, (g) 공존하는 유기물은 미세플라스틱에 대한 응집 효율을 저하시켰다. (h) 나노플라스틱의 초기농도가 20 mg/L 미만인 경우에 99.9%의 제거 효율을 보여준다. (i) 적정 가시광의 세기가 조사되는 환경에서 응집 소재의 나노플라스틱 제거 성능이 가장 높았다. ○ 논문명: Visible-light-induced Self-propelled Nanobots Against Nanoplastics ○ 학술지: Water Research ○ 게재일: 2023.10.1. ○ DOI: https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.120543 ○ 논문저자 - 정영균 박사 후 연구원 (제1저자/KIST 물자원순환연구단) - 정경원 책임연구원 (교신저자/KIST 물자원순환연구단) - 최재우 책임연구원 (교신저자/KIST 물자원순환연구단)

- 530

- 작성자물자원순환연구단 최재우 박사팀

- 작성일2023.10.12

- 조회수18451

-

529

KIST, 유해가스 맞춤형 공기정화 신기술 개발

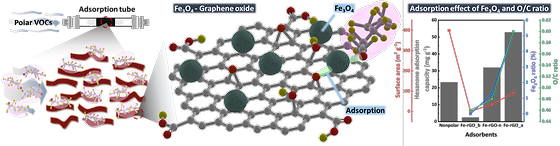

- KIST, 철산화물-그래핀 융합소재 개발로 유해 휘발성 유기화합물 제거 효율 최대 15배 향상 - 최적화 전자 이동 경로 및 기하학적 구조와 유해가스 저감율의 연관성 최초 규명 페인트, 접착제, 가구, 화장품, 탈취제 등 일상용품에 포함된 휘발성 유기화합물은 우리 생활에 편리를 제공하지만, 지속해서 노출되면 호흡기 질환, 두통, 피부염, 암 등 건강문제를 유발한다. 실내공기 중 휘발성 유기화합물을 정화하기 위해서는 자연 환기가 가장 효과적이지만, 최근 미세먼지 농도가 높고 폭염과 혹한이 자주 발생해 공기 청정기를 사용하는 경우가 증가하고 있다. 공기 청정기는 활성탄을 이용한 흡착 방식으로 유기화합물을 제거하는데, 활성탄 대부분이 비극성 탄소표면과 넓은 비표면적을 갖고 있기 때문에 톨루엔과 벤젠 같은 비극성 물질은 효과적으로 정화할 수 있지만 케톤이나 알데하이드류 등의 양극성 물질은 제거하지 못한다. 한국과학기술연구원 (KIST, 원장 윤석진)은 지속가능환경연구단 이지원·오영탁 박사 연구팀이 친수성과 소수성 모두를 갖고 있어 기존 활성탄 기술로 제어가 어려웠던 양극성 휘발성 유기화합물을 효율적으로 흡착할 수 있는 새로운 흡착제 원천기술을 개발했다고 밝혔다. 연구팀은 흑연과 철의 표면 산화 정도를 정밀하게 제어함으로써 산화그래핀-철산화물 융합구조를 합성해 흡착제를 만들었고, 그 결과 표면에 산소 작용기와 철산화물이 증가해 양극성 휘발성 유기화합물에 대해 높은 흡착력을 보였다고 밝혔다. 연구팀이 개발한 흡착제는 기존 활성탄 흡착제보다 양극성 휘발성 유기화합물에 대해 최대 15배나 향상된 흡착효율을 보였다. 또한, 흡착제 표면 내 산소작용기 및 철산화물 비율을 조절하면 오염물질의 특성에 따라 제거 기능성을 최적화시킬 수도 있다는 사실도 밝혔다. 활성탄 흡착제로는 제어가 어려웠던 케톤류 물질 4종에 대한 테스트를 진행한 결과 탄소사슬이 적을수록 낮은 흡착효율을 보인다는 것을 확인하고, 흡착제에 산소 작용기와 철산화물 함유량을 증가시켜 해당 케톤물질을 효과적으로 제거할 수 있었다. 또한 흡착제와 휘발성 유기화합물 분자 사이에서 수 나노미터 이하 거리의 전자 이동 현상을 분석해 오염물질의 모양과 흡착 경향성 간의 연관성을 최초로 찾아냈다. 이를 이용하면 우리 주변에 존재하는 다양한 대기 유해인자들에 대한 맞춤형 탐지·제어 기술 개발이 가능해질 것으로 기대된다. KIST 이지원 선임연구원은 “흡착제의 흡착성능과 재생효율을 높이는 것에 초점을 둔 기존 연구들과는 달리 흑연, 철과 같이 구하기 쉬운 재료만으로 기존 흡착제의 한계를 뛰어넘는 새로운 소재를 개발하는 데 성공해 상용화 가능성이 높다고 판단된다”고 밝혔다. 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원으로 KIST 주요사업(대기환경복합대응사업)으로 수행된 이번 연구 성과는 국제 학술지 「Chemical Engineering Journal」에 10월 1일 게재되었다. [그림 1] 산화철 그래핀 흡착제의 흡착 메커니즘 및 양극성 VOCs에 대한 흡착성능 그래프 ○ 논문명: Effect of adsorbate geometry and hydrogen bonding on the enhanced adsorption of VOCs by an interfacial Fe3O4–rGO heterostructure ○ 학술지: Chemical Engineering Journal ○ 게재일: 2023.8.9. ○ DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.145346 ○ 논문 저자 - 이성빈 석사후연구원(제1저자/한국과학기술연구원) - 이지원 선임연구원(교신저자/한국과학기술연구원) - 오영탁 책임연구원(교신저자/한국과학기술연구원)

- 528

- 작성자지속가능환경연구단 이지원 박사팀

- 작성일2023.09.26

- 조회수5314

-

527

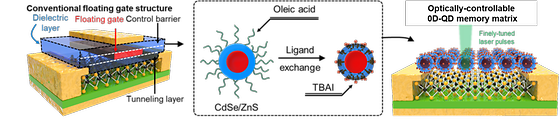

빛으로 작동하는 ‘다진법 메모리’ 시대 연다

- 10 나노미터 이하 크기인 양자점 안에 전자상태 저장 및 조절 기술 개발 - 서로 다른 양자점의 전자상태를 빛으로 조절하여 광 뉴로모픽 기술로 확대 오늘날 우리는 데이터의 홍수 시대에서 살고 있다. 쏟아지는 데이터를 저장하고 처리하기 위해 주요 기업들이 운영하는 데이터 센터는 막대한 전력을 사용하기 때문에 환경 오염의 주범으로 불리고 있다. 이러한 상황을 타개하고자 전력 소비는 낮추고 연산 속도는 향상시킨 다진법 컴퓨팅 시스템이 연구되고 있으나, 기존 이진법 컴퓨팅 시스템과 마찬가지로 전기 신호로 작동하기 때문에 막대한 데이터 처리 수요를 감당하기에는 역부족이다. 이런 가운데 한국과학기술연구원 (KIST, 원장 윤석진)은 광전소재연구단 황도경 박사와 대구경북과학기술원 (DGIST, 총장 국양) 에너지공학과 이종수 교수 공동연구팀이 새로운 0차원-2차원 반도체 인공접합 신소재를 개발하고, 빛으로 작동하는 차세대 메모리 효과를 관찰했다고 밝혔다. 다진법 컴퓨터의 연산부와 저장부 간의 데이터를 전기 신호가 아닌 빛을 활용해 전송하면 처리 속도를 획기적으로 높일 수 있다. 연구팀은 셀레늄화 카드뮴 (CdSe)의 표면에 황화아연 (ZnS)을 입힌 코어쉘 (core-shell) 구조의 양자점과 몰리브덴황 (MoS2) 반도체를 접합시킨 0차원-2차원 반도체 인공접합 신소재를 제작했다. 이 신소재를 이용하면 10nm 이하 크기의 양자점 안에 전자 상태를 저장하고 조절할 수 있다. 셀레늄화 카드뮴 코어에 빛을 가하면 일정량의 전자가 몰리브덴황 반도체로 흘러나오고, 정공을 코어 안에 가두는 과정을 통해 전도성을 갖게 된다. 셀레늄화 카드뮴 내부의 전자대 (electron state) 또한 양자화되어있다. 간헐적 빛 펄스로 전자대역에 전자들을 차례로 가두어 발생하는 전계효과를 통해 몰리브덴황의 저항 변화를 유도하고, 빛 펄스 횟수에 따라 계단형으로 저항이 바뀌게 된다. 이 과정을 통해 0과 1 상태만 존재하는 기존 메모리와 달리 0과 10 이상의 상태를 나누고 유지할 수 있게 된다. 또한 황화아연 쉘은 인접한 양자점끼리의 전하 누설을 방지해 단일 양자점 하나하나가 메모리 기능을 하도록 돕는다. 기존의 0차원-2차원 반도체 인공접합 구조에서는 양자점이 단순히 광센서의 신호를 증폭하는 역할에 그친 것과 비교해 연구팀이 개발한 양자점 구조는 플로팅게이트 메모리 구조를 완벽하게 모방하여 차세대 광메모리로의 활용 가능성을 확인했다. 연구팀이 다진법 메모리 현상의 효과성을 CIFAR-10 데이터셋을 이용한 신경망 모델링으로 검증한 결과 91%의 인지율을 달성했다. KIST 황도경 박사는 “이번에 개발된 다진법 광메모리 소자는 기존 실리콘 반도체 소자의 미세화·고집적화로 인해 발생하는 기술적 한계가 실용화를 어렵게 했던 인공지능 시스템 등 차세대 시스템 기술의 산업화를 앞당기는데 기여할 것”이라고 전망했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호)의 지원을 받아 중견연구자지원사업과 KIST 주요사업으로 수행되었으며, 연구결과는 국제학술지 ‘Advanced Materials(IF: 29.4)에 게재되었다. * (논문명) Probing optical multi-level memory effects in single core-shell quantum dots and application through 2D-0D hybrid inverters [그림 1] 2D-0D 하이브리드 광메모리 소자 [그림 2] 본 연구에서 구현된 2D-0D 하이브리드 표면 전자 현미경 사진(왼쪽 위), 광펄스에 의해 생성된 메모리 특성(오른쪽 위), 다중 광펄스에 의해 생성된 다진법 메모리 특성 (아래) ○ 논문명: Probing optical multi-level memory effects in single core-shell quantum dots and application through 2D-0D hybrid inverters ○ 학술지: Advanced Materials ○ 게재일: 2023.07.19. ○ DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202303664 ○ 논문저자 - 나현수 박사후연구원(제1저자/한국과학기술연구원) - 김태욱 학생연구원(제1저자/한국과학기술연구원) - Derrick Allen Taylor 학생연구원(제1저자/대구경북과학기술원) - 이종수 교수(교신저자/대구경북과학기술원) - 황도경 책임연구원(교신저자/한국과학기술연구원)

- 526

- 작성자광전소재연구단 황도경 박사팀

- 작성일2023.09.21

- 조회수5178

-

525

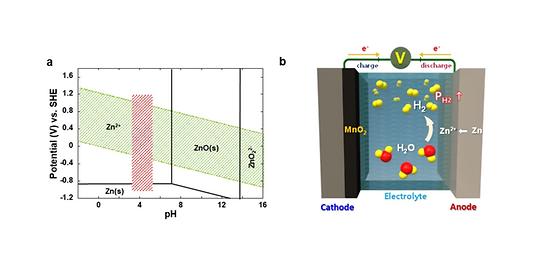

리튬이온전지 대체할 싸고, 안전한 수계이차전지가 온다

- 발생한 수소 가스를 스스로 물로 바꿔 전지의 안전성 확보 - 값싸고 더 안전한 수계이차전지의 상용화를 위한 돌파구 마련 올해 여름 지구는 전례 없는 폭염과 폭우 등 기상이변을 겪고 있다. 위기를 맞은 지구가 지속 가능하기 위해서 신재생에너지 개발과 인프라 확대는 이제 선택이 아닌 필수적인 생존전략이 됐지만, 날씨 등의 변수에 따라 전력 생산의 변동성이 크다는 명백한 한계를 갖고 있다. 이러한 이유로 필요에 따라 생산된 전력의 저장 및 공급이 가능한 에너지저장장치(ESS)의 수요가 함께 증가하고 있는데, ESS에 사용되는 리튬이온전지는 가격이 비싸고 발화 위험성이 높아 값싸고 안전한 이차전지 개발이 시급하다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 에너지저장연구센터 오시형 박사 연구팀은 수소 가스 발생으로 인한 전지의 내부 압력 상승과 전해질 고갈 현상에 스스로 대처할 수 있는 수계이차전지를 개발했다고 밝혔다. 수계이차전지는 물을 전해질로 활용해 리튬이차전지에 비해 에너지밀도는 낮지만, 원재료 가격이 1/10 수준으로 경제성 측면에서 큰 이점이 있다. 하지만 물 분해로 발생하는 수소 가스로 인해 내압 상승 및 전해질 고갈 현상이 수계이차전지의 안정성 저하를 유발해 상용화에 어려움을 겪고 있었다. 지금까지는 금속 음극과 전해질 간 접촉을 최소화할 수 있도록 하는 표면 보호층 형성 기술 개발을 통해 수소 발생을 억제함으로써 성능 및 안정성을 확보하고자 했다. 하지만 금속 음극의 부식 또는 전극 반응에 수반된 부반응으로 전해질인 물이 분해되면서 소량의 수소 가스가 지속적으로 발생해 장기간 운영 시 야기될 수 있는 폭발의 문제를 완전히 해결할 수 없었다. 연구팀은 이산화망간-팔라듐 복합촉매를 개발해 전지 내부에서 발생하는 수소 가스를 전해질인 물로 전환하는 자기조절 기능이 작동함을 확인했다. 전지의 성능과 안전성을 모두 확보한 것이다. 이산화망간은 일반적인 상황에서 수소 가스와 반응하지 않지만, 소량의 팔라듐이 함께 존재하면 스스로 수소를 흡수해 물로 전환된다. 새롭게 개발한 촉매를 적용한 수계이차전지는 셀 내부의 압력이 0.1 기압 수준으로 유지됐으며 전해질 고갈 현상도 발생하지 않았다. 이번 연구성과는 물을 이용하는 수계이차전지 충·방전 과정에서 발생할 수밖에 없는 수소를 통제할 수 있음을 밝힘으로써 향후 ESS와 같은 중대형 이차전지에 수계이차전지가 사용될 수 있다는 가능성을 보여준 것이다. 원료물질이 고가이면서 폭발 가능성이 높은 유기용매 전해질을 사용하는 리튬이온전지를 대체한다면 중대형 이차전지의 보급이 대규모로 확대될 수 있다. KIST 오시형 박사는 “본 기술은 수계이차전지에 적용할 수 있는 맞춤형 안전 전략으로 위험 요소가 발생하면 내부에 설치된 안전 메커니즘에 의해 저절로 통제할 수 있도록 전지를 설계한 것”이라며, “아울러 수소 가스의 누출이 큰 위험 요인이 될 수 있는 다양한 산업 현장에 적용해 국민의 안전을 지키는 데 활용될 수 있다”고 말했다. 본 연구는 과학기술정보통신부 (장관 이종호)의 지원으로 나노미래소재원천기술개발사업(2020M3H4A1A03082978)과 중견연구자지원사업(2021R1A2C2008680)을 통해 수행됐으며, 연구 결과는 국제 학술지 ‘Energy Storage Materials’ (IF 20.4)에 8월 1일 게재됐다. [그림 1] 수계이차전지에서 수소 발생 원인 및 축적에 따른 문제점 수계이차전지에서는 금속 음극이 물이 안정한 구간(녹색 빗금)을 일부 벗어난 전위 및 pH 영역에서(적색 빗금) 작동하기 때문에 소량의 수소 가스가 지속적으로 발생 · 축적될 수 있고 장기간 운영 시 안전을 위협하는 주요 원인이 될 수 있음 [그림 2] ‘자기조절’에 의한 수계이차전지 안전성 확보 전략 본 연구에서는 부반응으로 발생한 수소 가스를 촉매를 통하여 용매인 물로 자동적으로 재생하는 기술을 수계이차전지에 적용하여 수소 가스에 의한 내부 압력 상승 및 전해질 고갈 현상에 스스로 대처할 수 있는 자기조절 기능을 갖게 하였음. 이산화망간-팔라듐 촉매를 사용하였을 경우 물분해로 인한 스웰링(swelling)이 발생하지 않음을 확인 [그림 3] 복합촉매에 의해 ‘자기조절’ 메커니즘 규명 이산화망간은 일반적인 상황에서는 수소 가스와 아무런 반응을 하지 않지만 소량의 팔라듐을 같이 존재하게 하면 반응에 필요한 활성화에너지(endothermicity)가 크게 감소되어 수소를 스스로 흡수하여 물로 전환시킬 수 있는 특성이 있음을 밝힘 ○ 논문명: Highly safe aqueous rechargeable batteries via electrolyte regeneration using Pd-MnO2 catalytic cycle ○ 학술지: Energy Storage Materials ○ 게재일: 2023. 8. 1. ○ DOI: https://doi.org/10.1016/j.ensm.2023.102881 ○ 논문저자 - 조현기 연구원(제1저자/한국전력공사 전력연구원) - 이어윤 박사과정(제1저자/인하대학교) - 한슬기 박사(제1저자/포스코퓨처엠 에너지소재연구소) - 오시형 책임연구원(교신저자/KIST 에너지저장연구센터)

- 524

- 작성자에너지저장연구센터 오시형 박사팀

- 작성일2023.09.19

- 조회수8487

-

523

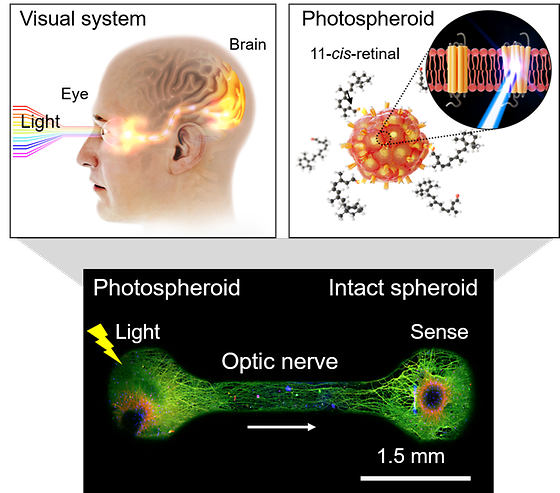

KIST, 인간의 눈처럼 색을 구분하는 인공 신경회로 개발

- 인간 시각과 유사한 감지 능력을 가진 신경 스페로이드 생산 - 색을 구분하여 빛 정보를 신경신호로 전달하는 생체 디바이스 사고에 의한 시각 손상, 황반변성, 당뇨성 등의 망막 질환으로 시각을 잃은 사람들에게 ‘인공 망막’ 기술은 새로운 희망이 되고 있다. 인공 망막 연구는 실제 인체에 적용하기 전 실험동물에 망막 질환이 발생하도록 유도한 후 인공 망막 기술의 효과성을 검증하는 과정을 거친다. 그런데 이 과정에서 적지 않은 연구비가 쓰이고, 냄새나 소리 등 시각 이외의 감각 정보로 인한 쥐 행동의 변화를 인공 망막에 의한 것으로 오인하는 등 예상치 못한 실험적 변수들이 발생하기도 한다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 센서시스템연구센터 김재헌 박사, 송현석 박사팀과 뇌융합기술연구단 김홍남 박사팀이 생체 외 세포 실험을 통해 인간과 같은 수준의 시각 기능을 갖는 인공 광수용체를 제작하고, 이 인공 광수용체에서 빛을 받아 생산된 전기적 신호를 다른 신경세포로 전달하는 인공 시각회로 플랫폼을 개발했다고 밝혔다. 인간의 망막은 원추세포와 간상세포로 이루어져 있다. 원추세포는 빨강, 초록, 파란색 세 가지 색감을 구분하는 광수용체 단백질을 생산하고, 간상세포는 명암을 구분하는 광수용체 단백질을 생산한다. 인간의 눈은 외부에서 들어온 빛이 망막에서 맺혀 상을 형성하면, 시신경을 통해 뇌로 전달하는 과정을 통해 사물을 본다. 기존의 인공 망막 연구는 단일 신경세포에 전자천공법을 사용하거나 바이러스-유전자를 주입하는 방식을 사용했으나, 인공적으로 광수용체 단백질을 발현시키기 전에 신경세포가 기능을 잃거나 괴사하는 문제가 있었다. KIST 연구진은 신경세포의 기능성과 생존력을 높인 스페로이드 (spheroid)라는 세포 군집을 광수용체 발현을 위한 플랫폼으로 이용함으로써 세포 간 상호작용을 증대하여 안정적으로 인공 광수용체 단백질을 발현시키는 데 성공했다. 기존에는 2차원 세포배양 시 광수용체 단백질을 주입했을 때 50% 이하의 신경세포들만 생존했다면, 신경 스페로이드를 활용하면 80% 이상의 높은 생존율을 가지게 된다. KIST 연구진은 명암을 구분하는 로돕신(~490nm)과 색 구분을 위한 청색 옵신(~410nm) 단백질을 발현하여 각각 청색과 녹색에서 선택적인 반응성을 가지는 스페로이드를 제작했다. 연구진이 제작한 스페로이드는 사람의 눈이 인식하는 색과 동일한 파장에서 반응을 일으켰다. 그 후 눈을 모사한 광반응성 신경 스페로이드와 뇌를 모사한 일반 신경 스페로이드를 연결한 디바이스를 제작하고, 일반 스페로이드까지 신경전달이 확장되는 과정을 형광 현미경을 통해 포착하는 데 성공했다. 즉, 인간의 뇌가 어떤 과정에 의해 망막에서 발생한 신호를 다른 색으로 인지하는지 탐색이 가능한 시각신호 전달 모델을 만든 것이다. KIST 김재헌 박사는 “인공 광수용체의 시각신호 전달 가능성을 다각적으로 검증함으로써 동물실험 의존을 줄이고 연구비용을 절감할 수 있는 플랫폼”이라며, “앞으로 인간이 볼 수 있는 모든 색을 인식할 수 있는 스페로이드를 생산해 시각 관련 질환 및 치료에 대한 테스트 키트로 발전시킬 계획”이라고 밝혔다. 해당 연구는 KIST 내 부서 간 융합연구를 통해, 도전적이고 인류에 공헌하는 기술 개발을 목표로 하는 그랜드 챌린지(GRaND Challenge) 사업을 통해 개발되었다. 연구팀은 향후 사람의 망막 기능을 대체할 수 있는 인공 시스템 개발을 목표로 연구를 진행하고 있다. 이번 연구 결과는 국제 학술지 「Advanced Materials」에 게재되었다. [그림 1] 광반응성 신경세포 스페로이드 기반 눈-뇌 인간 시각 모사 모델 눈과 시신경, 뇌로 이어지는 사람의 시각 시스템을 하나의 디바이스안에 광반응성-신경세포(photospheroid) 스페로이드를 활용하여 모사한 모델을 제작함. 신경세포 안에 인간 광수용체 옵신 단백질을 생산하여 빛에 대한 반응성을 기능추가 하였고, 디바이스 안에 일반-신경세포(intact spheroid)와 배치하여 신경네트워크를 형성하였음. 왼쪽 광반응성-신경세포에 빛으로 자극하면, 신경돌기를 따라 일반-신경세포로 신경신호가 전달됨. ○ 논문명: Eye-mimicked neural network composed of photosensitive neural spheroids with human opsin proteins ○ 학술지: Advanced Materials ○ 게재일: 2023.06.28. ○ DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202302996 ○ 논문저자 - 김재헌 책임연구원 (교신저자 / KIST 첨단소재기술연구본부 센서시스템연구센터) - 김홍남 책임연구원 (교신저자 / KIST 뇌과학연구소 뇌융합기술연구단) - 송현석 책임연구원 (교신저자 / KIST 첨단소재기술연구본부 센서시스템연구센터) - 박병호 선임연구원 (제1저자 / KIST 첨단소재기술연구본부 센서시스템연구센터) - 방석영 교수 (제1저자 / 동국대학교 의생명공학과) * * 연구 수행 당시, KIST 뇌과학연구소 뇌융합기술연구단 소속 박사후연구원 - 황경섭 박사과정 (제1저자 / /KIST 뇌과학연구소 뇌융합기술연구단) - 차연경 박사후연구원 (제1저자 / KIST 첨단소재기술연구본부 센서시스템연구센터)

- 522

- 작성자센서시스템연구센터 박병호 박사팀

- 작성일2023.09.18

- 조회수6840

-

521

130g 소프트 로봇 그리퍼가 100kg을 들어 올린다고?

- 직조 구조를 모방한 소프트 로봇 그리퍼 개발 - 소프트 로봇 그리퍼의 우수한 성능·경제성·공정 효율성 모두 확보 천, 종이, 실리콘과 같은 부드럽고 유연한 소재를 활용해 만든 소프트 로봇 그리퍼(Gripper)는 로봇의 손처럼 동작해 물체를 안전하게 잡거나 놓는 등의 기능을 수행하는 필수 장치이다. 기존의 강성 재료 그리퍼와 달리 유연성과 안전성이 높아 계란과 같이 깨지기 쉬운 물체를 다루는 가사용 로봇이나 다양한 형태의 물건을 운반해야 하는 물류용 로봇을 위해 연구되고 있다. 하지만 적재 용량이 낮아 무거운 물체를 들어올리기가 어렵고, 파지(grasping) 안정성이 떨어져 약한 외부 충격에도 물체를 놓치기 쉬웠다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 지능로봇연구단 송가혜 박사 연구팀은 한국과학기술원(KAIST, 총장 이광형) 항공우주공학과 이대영 교수팀과 함께 130g의 소재로 100kg 이상의 물체를 파지할 수 있는 직조 구조의 소프트 그리퍼를 공동 개발했다고 밝혔다. 연구팀은 소프트 로봇 그리퍼의 적재 용량을 높이기 위해 새로운 소재를 개발하거나 구조를 보강하는 기존 방식과 달리 직물에서 착안한 새로운 구조를 적용했다. 연구팀이 주목한 직조 기술은 낱개의 실을 단단히 얽어 견고한 직물을 만드는 기술로, 무거운 물건을 안정적으로 지지할 수 있어 수 세기에 걸쳐 의류, 가방 및 산업용 직물 등에 활용되고 있다. 연구팀은 얇은 PET플라스틱 띠들이 직조 구조로 얽히고 풀어질 수 있도록 설계해 그리퍼를 제작했다. 이렇게 제작된 직조 구조의 그리퍼는 130g의 무게로 100kg의 물체를 파지할 수 있다. 같은 무게의 기존 그리퍼는 최대 20kg 이내를 들어 올릴 수 있었고, 동일한 무게를 들어 올릴 수 있었던 그리퍼는 무게가 100kg에 달하는 점을 고려했을 때 자체 무게 대비 적재 용량을 월등히 증가시키는 데 성공했다. 또한, 연구팀이 개발한 소프트 로봇 그리퍼는 재료 단가가 수천 원에 불과한 플라스틱을 사용하며, 다양한 형상과 무게의 물체도 파지가 가능한 범용 그리퍼로 활용할 수 있어 높은 가격 경쟁력을 가지고 있다. 뿐만 아니라 플라스틱 띠를 체결하는 방식만으로 소프트 로봇 그리퍼의 제작이 완료되기 때문에 제작공정이 10분 이내로 간단하고 교체 및 유지보수도 쉬워 공정 효율성이 뛰어나다. 한편, 연구팀이 주재료로 활용한 PET 외에도 탄성을 보유한 고무 및 화합물 등의 다양한 재료로도 제작할 수 있어 강한 파지 성능이 필요한 산업 및 물류 현장이나 극한 환경을 견뎌야 하는 다양한 환경에 적합한 그리퍼를 맞춤 제작, 활용할 수 있다. KIST 송가혜 박사는 “이번에 개발된 직조 구조의 그리퍼는 소프트 로봇의 강점이 있으면서도 강성 그리퍼 수준으로 무거운 물체를 움켜쥘 수 있다. 또한, 동전부터 자동차까지 다양한 크기로 제작할 수 있으며, 얇은 카드부터 꽃에 이르기까지 여러 가지의 형태와 무게의 물체를 파지할 수 있어 소프트 그리퍼를 필요로 하는 산업, 물류, 가사 등의 분야에서 활용가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부 (장관 이종호) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 기초연구사업(2022R1C1C1003718), 해외고급과학자 초빙사업(NRF-2020H1D3A2A03099291), 기초연구실지원사업(NRF-2020R1A6A3A01099512)을 통해 수행됐다. 연구 결과는 국제학술지 ‘Nature Communications’ (IF:16.6, JCR 분야 상위 8.2%)에 8월 2일 게재됐으며 분야별 최고의 50개 논문을 소개하는 Editors’ Highlights에 선정됐다. [그림 1] 직조 구조의 그리퍼 구상도 [그림 2] 그리퍼의 동작 모습 및 성능 [그림 3] 직조 구조의 그리퍼와 소프트 그리퍼, 강체 그리퍼의 그리퍼 무게 대비 페이로드(로봇이 들어올릴 수 있는 최대 무게) 비교 ○ 논문명: Grasping through dynamic weaving with entangled closed loops ○ 학술지: Nature Communications ○ 게재일: 2023. 8. 2. ○ DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-40358-y ○ 논문저자 - 강경지 학생연구원(제1저자/KIST 지능로봇연구단) - 송가혜 선임연구원(교신저자/KIST 지능로봇연구단) - 이대영 교수(교신저자/ KAIST 항공우주공학과)

- 520

- 작성자지능로봇연구단 송가혜 박사팀

- 작성일2023.09.13

- 조회수6378

-

519

사람의 코를 더 닮은 인공후각 시냅스 전자소자 개발

- 단일 전자소자로 추가 센서, 메모리 없이 외부 기체 자극을 감지, 기억 - 기존 가스 센서의 한계 극복해 전자 코 및 휴머노이드 분야 활용 기대 최근 인공지능과 휴머노이드가 대두되면서 인간처럼 다양한 감각을 감지하기 위한 전자소자 연구가 활발하다. 인공후각도 그 가운데 하나인데, 산업 현장에서 가스 유출을 감지하고, 세균과 바이러스 같은 유해 요소를 단시간에 찾아내는 데 쓰일 수 있다. 하지만 물리적인 자극을 감지하는 시각, 청각, 촉각에 비해, 화학적인 자극을 감지해야 하는 후각은 정보처리 과정이 까다로워 지금까지 발전이 더뎠다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 첨단소재기술연구본부 강종윤 본부장, 전자재료연구센터 윤정호 박사팀이 뉴로모픽 반도체 전자소자인 멤리스터 소자를 이용해 인간의 후각 신경 시스템과 유사하게 외부 기체 자극을 손쉽게 전기적인 신호로 변환하고 처리하는 전자소자를 개발했다고 밝혔다. 연구팀이 개발한 전자소자는 단일소자에서 외부 기체 자극을 전기적인 신호로 변환하고 이력을 저장할 수도 있다. 인간의 후각 시냅스는 외부 자극에 대한 정보를 변형해 다음 뉴런에게 전달한다. 이때 시냅스가 자극을 변형하는 정도를 ‘가중치’라 한다. 이를 모방하기 위해서는 외부 기체 자극에 대한 정보를 아날로그 방식으로 제어할 수 있어야 하는데, 지금까지 인공후각 분야에서 주로 연구하고 있는 산화물 반도체형 가스 센서로는 불가능했다. KIST 연구진은 멤리스터 소자에 산소 공공이 발생함에 따라 전기저항이 낮아지는 현상을 통해 인간의 후각 시냅스를 모사했다. 후각 시냅스가 외부 기체의 종류(산화, 환원성 기체)에 따라 반응이 달라지는 것을 이용해 산소 공공의 개수를 미세하게 조절함으로써 점진적으로 소자의 전도도를 변환시켜 인공후각 시냅스의 아날로그 특성을 모방한 것이다. 연구진은 개발한 인공후각 시냅스 소자를 어레이(array) 형태로 구성했을 때 가스 누출 지점으로부터의 거리에 따라 감응 특성이 달라지는 것을 통해 가스 누출의 특정 패턴을 감지하는 신경망 시뮬레이션을 수행했다. 개발된 뉴로모픽 인공후각 시냅스 소자는 최대 92.76%의 추론 정확도를 확보해 우수한 성능을 입증했다. 또한 동일한 구조를 가지는 인공후각 시냅스 소자와 위험 정도 조절기(risk-level controller)를 직렬로 연결해, 가스의 노출 농도를 모니터링하고 위험한 정도를 넘으면 알려주는 알람 시스템을 개발했다. 기존 반도체식 가스 센서는 자체적으로 위험 가스 노출 이력을 저장할 수 없어 메모리를 추가해야 하기 떄문에 시스템이 복잡하고 추가 전력 소비도 필요하다. 반면 KIST 연구진이 개발한 소자는 자체적으로 위험 가스의 노출 시간에 따른 절대량을 기억할 수 있기 때문에 상시 모니터링이 가능할 뿐만 아니라 에너지 효율도 높은 장점이 있다 KIST 강종윤 박사는 “이번에 개발한 인공후각 시냅스 소자는 산소 공공의 개수를 미세하게 조절하는 새로운 메커니즘으로 단일소자를 이용해 외부 기체 자극을 탐지할 뿐만 아니라 이를 기억할 수도 있어 기존 가스 센서의 한계를 극복하고, 향후 인공후각 분야를 선도할 수 있는 연구성과”라고 밝혔다. 함께 연구를 주도한 윤정호 박사는 “인간의 날숨이나 피부에서 분출되는 화학물질에서 질병 유무를 진단할 수 있는 헬스케어용 센서 등, 실시간으로 인체의 생체신호 데이터를 처리하는 in-sensor 컴퓨팅 연구에 기여할 것”이라고 기대했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 우수신진연구사업, 차세대지능형반도체기술개발사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 재료과학 분야 국제 학술지 ‘Advanced Materials’ (IF : 32.086, JCR 분야 상위 2.17%) 온라인판에 게재되었고, 표지논문(inside back cover)으로 최신호에 출판되었다. [그림 1] 인공 후각을 모사한 전자소자 기술 [그림 2] 외부 기체 종류에 따른 아날로그 후각 시냅스 특성을 나타내는 전자소자 ○ 논문명: An Artificial Olfactory System Based on a Chemi-Memristive Device ○ 학술지: Advanced Materials ○ 게재일: 2023. 4. 28. ○ DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202302219 ○ 논문저자 - 전석엽 학생연구원(제1저자/KIST 첨단소재기술연구본부장실) - 송영근 박사후연구원(제1저자/KIST 전자재료연구센터) - 김지은 학생연구원(공저자/KIST 전자재료연구센터) - 권재욱(공저자/KIST 전자재료연구센터) - 소근호 학생연구원(공저자/KIST 전자재료연구센터) - 권주영 위촉연구원(공저자/KIST 전자재료연구센터) - 강종윤 책임연구원(교신저자/KIST 첨단소재기술연구본부장) - 윤정호 선임연구원(교신저자/KIST 전자재료연구센터)

- 518

- 작성자전자재료연구센터 윤정호 박사팀

- 작성일2023.09.12

- 조회수5497

-

517

그린수소 생산비용 획기적으로 낮춘다

- 수전해 과정에서 부식 문제로 외면받았던 탄소의 활용 방법 제안 - 탄소 지지체와 저렴한 촉매 사용하면 우수한 수전해 성능 및 내구성 확보 가능 국제에너지기구인 IEA에 따르면 2050년 전 세계 수소 수요는 5억 3천만 톤으로 2020년 대비 약 6배 증가할 것으로 예상된다. 현재 가장 일반적인 수소 생산 방식은 천연가스와 수증기를 반응시키는 것으로, 생산 과정에서 이산화탄소를 발생 시키기 때문에 그레이 수소라 부르며 전체 수소 생산량의 약 80%를 차지한다. 이와 대비되는 그린 수소는 전기에너지로 물을 분해해 생산하기 때문에 이산화탄소 배출이 없다. 문제는 이리듐 산화물 등과 같은 값비싼 귀금속 촉매이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 수소·연료전지연구센터 유성종 박사 연구팀은 탄소 지지체를 도입해 우수한 성능 및 내구성을 갖는 음이온 교환막 수전해 장치를 구현함으로써 그린 수소 생산 단가를 대폭 줄이는 데 성공했다고 밝혔다. 탄소 지지체는 높은 전기 전도도와 표면적을 갖고 있어서 다양한 촉매의 지지체로 활용됐으나, 수전해에 필요한 높은 전압과 물이 많은 환경에서는 쉽게 이산화탄소로 산화해 사용이 제한적이었다. 연구팀은 이리듐보다 저렴한 니켈-철-코발트 층상 이중수화물 물질을 소수성 탄소 담지체 위에서 합성해 음이온 교환막 수전해의 산소 발생 반응 촉매를 개발했다. 음이온 교환막 수전해에서 탄소의 부식을 최소화하기 위해 소수성 탄소 지지체와 니켈-철-코발트 층상 이중수화물 촉매가 면대면으로 접합하고 있는 층상 구조를 고안한 결과, 탄소의 부식을 일으키는 물과의 상호작용이 줄어들어 부식 과정에서 발생하는 이산화탄소가 절반 이하로 적게 검출됨을 확인했다. 성능평가 결과, 이번에 개발한 탄소 지지체 기반의 수전해 촉매의 전류밀도가 수전해 작동 전압인 2V 영역에서 10.29A/cm-2를 나타내 상용 촉매인 이리듐 산화물 촉매의 전류밀도 9.38A/cm-2보다 크다는 사실을 확인했으며 약 550시간의 장기 내구성을 동시에 확보했다. 또한, 탄소의 소수성 변화에 따라 성능이 달라짐을 확인해 지지체의 소수성이 수전해 장치의 성능을 결정하는 하나의 주된 요인임을 처음으로 규명했다. KIST 유성종 박사는 “이번 연구 성과는 기존에 부식 문제로 사용이 제한적이었던 탄소 지지체의 수전해 장치 적용 가능성을 확인한 것으로, 그동안 촉매개발에 집중됐던 연구를 다양한 지지체로 확장한다면 수전해 기술이 한 단계 성장할 수 있을 것으로 기대된다”라며, “그린수소 생산을 포함한 다양한 친환경에너지 기술 개발을 위해 힘쓰겠다”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원으로 KIST 주요사업과 나노 및 소재 기술개발사업(2021M3H4A1A02042948, 2021M3H4A3A02086681), 한국에너지기술평가원(원장 권기영) 신재생에너지핵심기술개발사업(20203020030010) 지원으로 수행됐으며, 연구 결과는 환경 에너지 분야 국제학술지 ‘Energy & Environmental Science’ (IF 32.5, JCR 분야 상위 0.4%)에 6월 12일 온라인 게재됐다. [그림 1] 소수성을 띄는 결정성 탄소 위에 담지된 니켈-철-코발트 층상 이중산화물 이미지와 결정성 카본의 이미지 수전해 전극은 왼쪽 위 그림과 같이 막, 촉매층, 기체 확산층으로 구성된다. 막을 통해 OH- 이온이 공급되며 기체 확산층을 통해 수전해 결과 만들어진 산소 기체가 빠져 나간다. 촉매와 반응물이 접촉할 수 있는 면적이 넓고, 반응 생성물이 빠르게 제거될 수 있도록 촉매층을 형성시키는 것이 중요하다. 본 연구는 물과 상호작용이 적은 소수성 탄소를 도입해, 촉매 주변 물의 흐름을 빠르게 만들어주었다. 이 결과 반응물 공급 및 생성물 제거가 효율적으로 이뤄졌으며, 탄소와 물이 만나 부식되는 문제 역시 해결되었다. [그림 2] 니켈-철-코발트 층상 이중산화물 탄소 담지제 시간별 투과전자 현미경 사진, EDS 원소 맵핑 이미지 그림 (좌상)에서는 탄소 지지체가 있을 때 얇은 촉매가 합성되며, 탄소 지지체가 없는 경우 두껍고 뭉친 형태의 촉매가 합성됨을 나타낸다. 그림 (좌우)는 반응 초반 철 클러스터가 초기에 형성되고, 그 위에서 얇은 층상 이중산화물 촉매가 성장해나가는 모습을 보여준다. 탄소와 면대면 접합을 하는 매우 얇은 형태의 촉매가 합성되었음을 투과전자현미경 이미지, EELS 원소 맵핑 이미지 및 각도를 틀어가며 얻은 이미지를 통해 면 구조를 확실하게 확인할 수 있다. [그림 3] 니켈-철-코발트 층상 이중산화물의 전기화학적 활성 평가 및 단위전지 테스트 결과 실제 수전해 성능을 평가한 결과로, 전압에 따라 얻어지는 전류 밀도 값이 클수록 성능이 좋다고 본다. 소수성 탄소에 지지된 촉매의 성능이 상용 이리듐 산화물 촉매 (9.38 A cm-2@2.0V) 및 친수성 탄소 지지촉매 (6.91 A cm-2)와 비교해 우수한 결과 (10.29 A cm-2)를 나타내었다. 또한, 약 550 시간의 우수한 장기 내구성을 나타내었다. 이는 1.8V에서 질량비출력 및 내구성 측면에서 기존 발표된 수전해 촉매들보다 우수한 결과라는 것을 확인할 수 있었다. ○ 논문명: Realizing the Potential of Hydrophobic Crystalline Carbon as a Support for Oxygen Evolution Electrocatalysts ○ 학술지: Energy & Environmental Science ○ 게재일: 2023.06.12. ○ DOI: https://doi.org/10.1039/d3ee00987d ○ 논문저자 - 김명근 박사후연구원(제1저자/KIST 수소·연료전지연구센터) - 이태경 박사과정생 (제1저자/KIST 수소·연료전지연구센터) - 이응준 박사후연구원(제1저자/KIST 수소·연료전지연구센터) - 유성종 책임연구원(교신저자/KIST 수소·연료전지연구센터)

- 516

- 작성자수소·연료전지연구센터 유성종 박사팀

- 작성일2023.09.11

- 조회수4447