보도자료

-

55

바이러스로 유해한 휘발성 유기물에만 반응하는 초 고감도 센서 개발

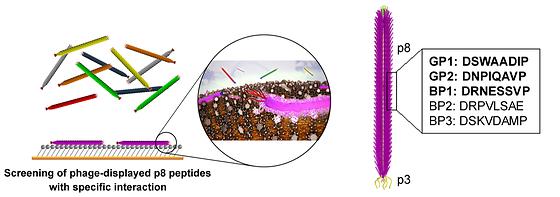

바이러스로 유해한 휘발성 유기물에만 반응하는 초 고감도 센서 개발 - 기존 기술로는 비슷한 화학품과 구별하지 못하던 발암물질 벤젠을 1000만분의 1 수준까지 실시간 모니터링 - 바이러스 활용하여 기체분자에 선택적으로 결합하는 단백질 조각을 찾아 초소형 초고감도 센서로 구현 새집증후군으로 잘 알려진 포름알데히드와 같은 유해한 휘발성 유기물은 종종 건강에 심각한 위협이 되곤 한다. 이런 휘발성 기체는 종류가 매우 다양하고 화학적으로 비슷한 물질들이 많아서, 고가의 분석 장비를 통해서만 구별하고 측정할 수 있었다. 국내 연구진이 가늘고 긴 모양의 바이러스를 유전적으로 조절해 인체에 유해한 휘발성 유기물만 명확히 구분하는 초소형 센서를 개발했다. 개발한 센서는 단백질 조각을 활용해 값이 싸고 대량생산이 가능할 뿐 아니라, 1000만분의 1( 0.1 ppm) 수준의 초고감도 센싱이 가능하다. 실내?외 공기질 파악이나 위험물 감지 뿐 아니라 인간의 호흡에서 배출되는 대사산물도 확인할 수 있어 다양한 IoT 기반의 센서 개발에 활용될 전망이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권)은 KIST 바이오마이크로시스템연구단 김상경 박사, 황교선 박사와 스핀융합연구단 이현정 박사 공동연구팀이, “바이러스와 단백질 조각을 이용하여 유기계 (발암성) 환경유해물질을 정확히 구분하여 모니터할 수 있는 초소형 센서를 개발했다”고 밝혔다. 생활 환경이나 산업현장에서 발견되는 휘발성 유기물(volatile organic compound, VOC)은 호흡을 통해 흡수되거나 피부, 점막에 오랜 시간 노출되면 알러지, 천식, 심하면 암과 같은 심각한 만성질환을 일으킨다. 최근 나노기술을 이용한 초고감도의 센서들이 개발되었지만 VOC와 비슷한 기체에 대하여 다 같은 신호를 내기 때문에, 유해한 특정기체가 포함되어 있는지 별 문제가 없는 유기물이 다량 있는지 구분할 수 없었다. 또한 생활 환경에서 흔하게 발생하는 비교적 무해한 가스에도 같은 신호를 내서 위험을 감별하기 어려웠다. 본 연구에서는 유전자를 조절하여 가늘고 긴 모양의 바이러스인 박테리오파지를 다양하게 만든 다음, 그 중 벤젠 유도체 기판에 결합하는 박테리아파지만을 찾아내어 분석해 벤젠만 잘 잡는 단백질 조각, 즉 펩티드를 찾아내었다. 이렇게 찾아낸 펩티드들은 우리 주변에 흔히 볼 수 있는 알콜이나 유해성이 높지 않은 아세톤 등의 화학물질에는 반응하지 않기 때문에, 대표적 발암성 화학물질인 벤젠을 정확히 찾아낼 수 있다. 연구진이 개발한 센서는 기존의 센서들이 차이를 구별할 수 없었던 벤젠과 톨루엔과 같은 유사한 화학약품들도 분명하게 구분할 수 있어 센싱 능력이 더욱 향상되었다. 벤젠은 불완전 연소나 다양한 용매로부터 발생할 수 있는 대표적인 유해 VOC로 주거환경이나 자동차에서 실내 공기의 질을 좌우하는 중요한 요소이다. 벤젠과 그와 유사한 화학약품인 톨루엔은 석유화학공정에서도 대량으로 취급되는 중요한 원료로서, 산업현장의 안전을 위해서도 모니터할 필요가 높다. 사람과 동물이 가진 냄새를 구분하는 후각수용체 단백질은 모두 휘발성 기체에 반응하는 센서들이다. 따라서 사람의 후각수용체 단백질을 그대로 이용하여 기체 센서로 구현하려는 시도도 이어지고 있다. 본 연구는 후각수용체 단백질과 비슷한 성질의 펩티드를 이용한 센서로 연구에 쓰이는 펩티드는 단백질과 같이 아미노산으로 만들어졌지만 백분의 일 정도의 아주 작은 조각으로서, 값싸게 대량으로 제조할 수 있고 다양한 온도, 습도 환경에서 매우 안정하여 초소형 소자에 적용하고 제품화하는데 쉬운 장점이 있다. 이 외에도 다양한 휘발성 유기물은 식품의 신선도, 숙성이나 발효를 확인할 수 있는 지표가 되며 사람의 호흡에 섞인 유기물은 건강상태와도 밀접하게 연관되어 있다. 따라서 개발된 펩티드(단백질 조각)을 이용한 VOC 감지는 환경, 식품, 건강관리 등의 다양한 영역에서 적용될 수 있는 원천기술로서, IoT 기반의 새로운 초소형 센서 개발로 이어질 것으로 전망된다. 공동 연구자인 KIST 김상경 박사와 황교선 박사, 이현정 박사는 “이번에 개발한 방식은 표적기체가 정해지면 그에 대한 선택적 펩티드를 찾아내는 방식이기 때문에 향후 원하는 VOC에 최적화된 센서를 빠르게 구현할 수 있으며 가격경쟁력과 안정성을 갖추어 광범위한 가스센서 제품에 적용될 것으로 기대한다”고 밝혔다. 본 연구는 환경부 글로벌탑 환경기술개발사업과 KIST 기관고유 과제의 지원으로 수행되었으며, 연구결과는 사이언티픽 리포트 (Scientific Reports)지에 3월 17(화)일자 온라인판에 게재되었다. * (논문명) Single-carbon discrimination by selected peptides for individual detection of volatile organic compounds - (공동 제1저자) (한국과학기술연구원) 주수미, 이기영 박사 - (공동 교신저자) 한국과학기술연구원 이현정 박사, 김상경 박사, 황교선 박사 <그림설명> <그림 1> 벤젠 모사 기판에 특정 박테리오파지가 붙는 방식과 박테리오파지의 자세한 구조 모식도. 펩티드 라이브러리를 기판과 결합시킨 후 잘 씻어내면 특정 펩티드로 둘러싸인 박테리오파지만이 벤젠 모사기판에 붙어서 남는다. <그림2> 가스의 농도와 습도 및 온도를 정확히 조절하여 센서의 성능을 평가할 수 있도록 구성한 시스템. 가운데 작은 반응조 (동그라미 안)에 펩티드를 이용한 마이크로센서가 들어가게 되며 각종 가스에 연결된 밸브를 전자식으로 조절하서 신호를 측정한다. 한개 마이크로칩의 크기는 1cm보다 작다. <그림3> 펩티드 기반 센서들이 화학적으로 미세한 차이를 가진 벤젠과 그 유사 가스들에 각각 다른 신호를 내 구분한다. 특히, 신호 방해물질인 알콜 등에 대해서는 거의 반응하지 않아서 유해물질만 정확히 측정할 수 있다. (좌) 벤젠과 매우 유사한 톨루엔은 1000배 이상 많은 양을 주입해도 벤젠 센서는 더 미약하게 반응한다. (우)

- 54

- 작성자바이오마이크로시스템연구단 김상경 박사팀

- 작성일2015.03.23

- 조회수18536

-

53

자연현상 나노돌기 표면을 활용 쉽고 친환경적으로 기능성 유리 제작

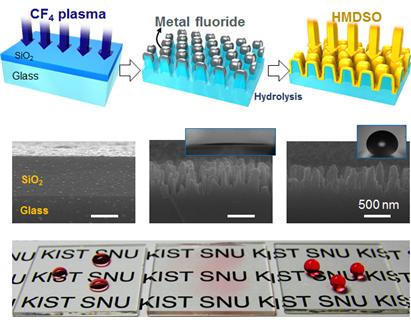

자연현상 나노돌기 표면을 활용 쉽고 친환경적으로 기능성 유리 제작 - 기존 공정보다 효율성을 높인 친환경 초발수 저반사, 투명 유리 제조 기술 - 스마트 폰, 자동차 유리, 카메라 렌즈 등 다양한 유리제품의 표면에 반사 방지, 김서림 방지 등 기능 추가 - 구면 카메라 렌즈, 곡면 TV, 곡면 모바일 기기 등 곡면 유리에 기능성부여 가능 유리에 나노돌기를 간단하고 친환경적으로 만들어 기능성 유리를 제작하는 방법이 국내 연구진에의해 개발되었다. 자연의 연꽃잎이나 나방 눈의 나노돌기를 기능성 유리에 적용하는 것인데, 수분을 튕겨내거나 어두운 곳에서 시각을 확보해주는 김서림 방지 유리나 안경, 후방 카메라 등 다양한 기능성 유리에 응용이 가능할 전망이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 계산과학연구센터 문명운 박사 연구팀은 유리에 나노돌기 형상을 쉽고 간단한 방법으로 제조할 수 있는 기술을 개발하였으며 이를 김서림 방지나 초발수 특성을 가지는 안경, 자동차용 백미러나 후방카메라 같은 곳에 적용했다고 밝혔다. 자연에 존재하는 연꽃잎이나 소금쟁이의 발, 건조한 사막에서 물을 포집하여 수분을 섭취하는 나미브 비틀, 어두운 밤에 적은 빛으로 사물을 구별 할 수 있는 저반사 표면의 나방 눈 등의 공통점은 표면에 나노 돌기들이 존재한다는 것이다. 이런 나노돌기 표면을 활용하면 김이 서리지 않는 안경이나 물이 묻지 않는 렌즈 등의 유리를 만들 수 있다. 또한 강한 안개나 어두운 곳에서도 앞이 잘 보이는 자동차 유리도 제작이 가능하다. 자동차용 백미러에 나노돌기를 만들면 비오는 날에 거울을 닦을 필요가 없고 야간 운전시 헤드라이트 반사불빛에도 시야 확보가 가능하다. 나노돌기를 유리 표면에 제작하기 위해 다양한 방법들을 사용하였는데 공정이 복잡하거나 내구성이 낮거나, 유해한 물질을 사용하는 등의 단점이 있었다. 유리의 모양을 만들고 강도를 향상시키기 위해 첨가하는 알칼리 금속들이 나노돌기가 형성되는 것을 방해하기 때문이다. 연구팀은 유리 위에 투명한 막(SiO2)을 미리 코팅하여 플라즈마로 표면을 부식시키는 공정 도중에 투명 막 위에 나노 점들이 자가 배열되도록 유도하였고, 이렇게 배열된 점들이 기존 표면과의 부식속도 차이를 유발하여 유리 표면에 나노구조를 형성하게 만들었다. 개발된 방법은 기존 마이크로 금속입자를 이용하는 유리 패턴 제작 방법 대비 공정 과정을 몇단계 줄이고, 금속입자를 환경에 유해한 강산용액을 통해서 제거해야 하는 후처리 공정을 친환경적인 수처리 공정만으로 가능하게 하였다.(그림 1) 또한 이와 같이 제조된 나노돌기들은 유리위에 첨가된 것이 아닌 유리 자체의 구조이므로 내구성이 뛰어나 오랫동안 기능성을 유지할 수 있다. 연구를 주도한 문명운 박사는 “내구성이 높은 기능성 유리를 쉽게 만들 수 있게 되었다는데 본 연구의 의의가 있다”며, “기능성 유리제품에 대한 수요가 높은 만큼 활용도가 매우 높을 것으로 보인다”고 밝혔다. 또한 “이러한 나노 돌기 제작 공정은 평면 뿐아니라 곡면 유리나 렌즈에도 적용 가능하기 때문에 비구면 렌즈나, 안경, 곡면 TV, 모바일용 등 3차원 구조의 유리에 활용할 수 있을 것이다”고 말했다. 본 연구는 KIST 미래원천 사업과 산업부 산업융합원천 과제에서 지원되었으며 연구 결과는 Scientific Reports 3월 20일자에 게재되었다. *(논문명) Extreme wettability of nanostructured glass fabricated by non-lithographic, anisotropic etching - (제 1저자) (한국과학기술연구원 계산과학연구센터, 서울대학교 재료공학부) 유의선 연구원 - (교신저자) (한국과학기술연구원 계산과학연구센터) 문명운 박사 <그림자료> <그림 1.> 나노돌기를 가진 유리의 제조방법과 그 구조- 투명박막을 코팅한 후 CF4 플라즈마로 부식공정 진행 : 금속 나노점의 자가 배열이 진행되고 부식이 동시 진행되어 나노구조가 형성되는 모습. 금속 나노점은 공정이 끝난 후 물로 쉽게 제거하여 초친수표면 제작. 그 후에 표면에너지가 낮은 DLC 박막을 코팅 해주면 초소수 성도 부여 가능하다. <그림 2.> 안경에 초발수 초친수 기능성을 부과하여 자가세척과 성에가 끼지 않는 기능성을 부가한 모습

- 52

- 작성자계산과학연구센터 문명운 박사 연구팀

- 작성일2015.03.19

- 조회수34527

-

51

값비싼 화학원료 이제 태양빛으로부터 직접 만든다!

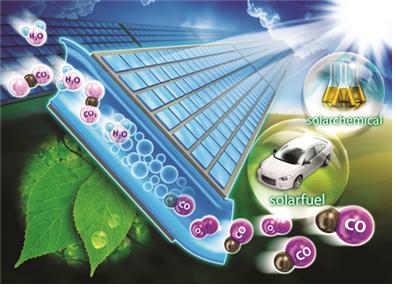

값비싼 화학원료 이제 태양빛으로부터 직접 만든다! - 나뭇잎보다 뛰어난 세계 최고 효율의 일체형 인공광합성 디바이스 개발 - 태양빛만으로 고가의 일산화탄소와 같은 화학원료를 생산 할 수 있는 새로운 패러다임의 지속가능한 화합물 생산 방법 제시 자연의 나뭇잎과 마찬가지로 태양빛을 이용해 물과 이산화탄소로부터 직접 고부가가치의 화합물(화학원료)을 생산할 수 있는 세계 최고 수준의 인공 광합성 디바이스 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 청청에너지연구센터 민병권, 황윤정 박사 연구팀은 태양전지기술과 촉매기술을 융합하여 태양광에너지만으로 작동하는 세계 최고 효율(4.23%)의 일체형 인공광합성 디바이스 기술을 개발했다고 밝혔다. *광합성 : 식물인 나뭇잎이 태양빛을 흡수하여 물과 이산화탄소로부터 탄화수소(포도당)를 만들어 내는 기작을 의미함 자연의 광합성을 모방하여 화석연료나 바이오매스 등과 같은 태양에너지가 저장되어 있는 매개체를 거치지 않고 태양에너지를 고부가가치의 화합물로 바꾸어 주는 인공광합성 기술은 오랫동안 과학자들의 관심을 끌어 왔다. 특히 최근 지구 온난화 등 기후변화가 심화되면서 이에 대응할 수 있는 친환경적 고부가가치 화합물 제조 방법이 절실한 시점이다. 연구진은 1%의 효율 수준을 가진 자연의 나뭇잎보다 성능이 뛰어난 인공광합성 디바이스를 구현함으로써 이러한 기술이 현실화 될 수 있는 가능성을 제시했다. 인공광합성 기술을 완성하기 위해서는 다양한 요소 기술의 융합이 필요하다. 특히 태양광을 흡수하여 전자를 생산하는 광전극 기술, 물분해를 위한 촉매 기술, 또한 이산화탄소를 유용한 화합물로 전환시켜 주기 위한 촉매 기술은 핵심 요소 기술이라고 할 수 있다. 지금까지는 전 세계적으로 각 개별 요소 기술에 대한 연구가 대부분 진행되어 왔다. KIST 민병권, 황윤정 박사 연구팀은 각 요소기술 개발뿐만 아니라 이들 기술을 통합해 실질적으로 태양빛으로 작동되는 일체형 인공광합성 디바이스를 제조하였고 4.23%의 효율을 가진 디바이스의 성능을 시연했다. 이는 현재 알려진 인공광합성 디바이스의 효율이 최고 1.8%임을 감안할 때 획기적인 성능이다. 연구진은 저가 박막태양전지 기술을 촉매 기술과 융합해 광전극의 안정성을 획기적으로 향상시키는 기술을 개발하였으며 환원전극 촉매 종류를 단순히 교체하는 작업으로 원하는 고부가화합물을 생산할 수 있는 디바이스를 구현하였다. 환원전극을 금 또는 은과 같은 금속 촉매로 변경할 경우 일산화탄소가 주로 만들어 지는데, 이를 비스무스(Bi) 금속 촉매로 바꾸게 되면 개미산(Formic Acid)이 주로 만들어 지게 된다. 연구팀은 프린팅기반 CIGS 박막 태양전지 기술, 저온 코팅 코발트산화물 촉매 기술, 금 나노촉매 기술의 융합을 통해 이산화탄소로부터 선택도 90% 이상으로 고가의 일산화탄소를 생산하는 디바이스를 구현하였다. 일산화탄소는 주로 화학원료로 활용되며 톤당 1,320,000원에 달하는 고가의 화합물이다. * 선택도 : 생성물이 여러 종류일 때 원하는 생성물이 전체에서 차지하는 비율 개발한 기술은 또한 태양전지 모듈과 같이 패널형으로 디바이스를 제조하여 효과적으로 태양빛을 이용할 수 있다는 것이다. 또한 이렇게 만들어진 인공광합성 디바이스의 효율을 향후 10% 까지 올린다고 가정했을 때, 100km2 면적 (울릉도 면적의 약 1.4배)에 설치하여 하루 6시간씩 가동시킨다면 1년에 약 8백만톤의 일산화탄소를 생산할 수 있는데, 이는 10조원의 가치에 해당하는 양이다. ※ 출처: Carbon dioxide Utilization: Electrochemical Conversion of CO2-Opportunities and Challenges, Det Norske Veritas (DNV), Hovik 2011 민병권 박사는 “이번에 개발된 인공광합성 디바이스 기술은 향후 태양전지와 마찬가지로 패널형으로 제조 및 설치가 가능해 태양빛만 이용해서 원하는 고부가화합물을 직접 대량 생산할 수 있는 미래형 화학원료 및 연료 생산 시스템으로 발전할 수 있다.” 고 말했다. 이 연구는 KIST 기관고유 미래원천사업의 지원을 받아 수행 되었으며, 3월 21일, 세계적 수준의 과학전문지인 ‘Journal of Materials Chemistry A' 에 back cover 논문으로 선정 게재될 예정이다. ※ 논문명 : A monolithic and standalone solar-fuel device having comparable efficiency to photosynthesis in nature - (제 1저자) (한국과학기술연구원 청정에너지연구센터, 연합대학원 대학교) 전효상 - (교신저자) (한국과학기술연구원 청정에너지연구센터) 민병권, 황윤정 박사 <개발된 인공광합성 디바이스는 태양전지 모듈과 같이 패널형으로 제조 및 설치되어 태양빛 흡수를 원활하게 하고 대량으로 화합물을 생산할 수 있다는 것을 표현한 그림 (저널 back cover에 사용된 그림)>

- 50

- 작성자청청에너지연구센터 민병권, 황윤정 박사 연구팀

- 작성일2015.03.17

- 조회수24951

-

49

원하는 물질을 필요한 곳에 전달하는 개폐식 ‘on- demand’나노 채널 개발

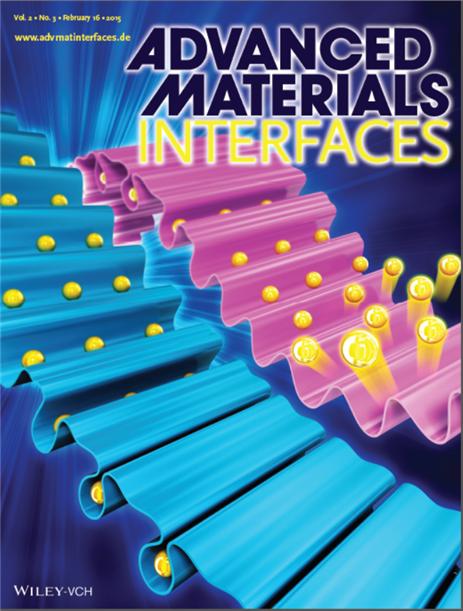

원하는 물질을 필요한 곳에 전달하는 개폐식 ‘on- demand’나노 채널 개발 - 나노 주름을 잡아당겼다 놨다 하면서 변형할 수 있는 개폐식 나노 채널 개발 - 기능성 약물 담지 나노 캡슐 등 특정 위치에 배달할 수 있는 기능 구현 가능 나노크기의 주름을 잡아당겼다 놨다하면서 구현할 수 있는 개폐식 나노 채널 기술이 국제 연구진의 공동연구로 개발되었다. 개발된 개폐식 나노 채널은 나노 크기의 약물이나 기능성 나노 입자를 원하는 위치에 전달하고 이동시킬 수 있어 향후 약물전달 장치나 생체 센서, DNA나 단백질 정밀 분석 등에 널리 활용될 전망이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 계산과학연구센터 문명운 박사 연구팀은 나노 주름 형상을 제어하여 변형의 크기에 따라서 주름(wrinkle)과 접힘 (folding)의 구조를 자유자재로 바꿀 수 있는 기술을 개발하였으며 이를 개폐식 나노채널에 적용했다고 밝혔다. 피부와 같이 단단한 표피와 말랑한 속피 구조로 이루어진 물질을 압축하게 되면 주름이 생기게 된다. 이는 표피와 속피의 물성(물질간의 특성)의 차이와 압축에 의해 발생한 큰 변형에너지를 해소하기 위한 것으로, 여기에서 조금 더 변형을 주게 되면 만들어진 주름이 접힘(folding)상태가 된다. 이때 압축힘을 제거하게 되면 접힘 구조가 다시 주름으로 돌아가게 된다.(그림 1). 이와 같이 접힘 상태에서 주름으로 돌아가는 과정에서 주름은 열린 채널을 접힘은 닫힌 채널을 만들게 된다. 이때 표피의 두께가 수십에서 수나노미터가 되면 나노 주름과 나노 접힘 구조가 형성된다. 이러한 개폐식 나노 채널의 경우 채널의 크기를 수십나노 미터에서 수백 나노미터까지 변화시킴으로써 DNA나 단백질 같은 작은 바이오 물질을 포집 혹은 저장하거나 전달할 수 있는 분야에 응용할 수 있으며, 나노 형광 입자등을 배열하는데 중요한 수단으로 활용될 수 있는 등 기존에 접근하기 어려웠던 나노크기의 물질 전달 및 배열이 필요한 응용 분야는 매우 다양하다. (그림 2, 표지논문) 본 기술은 향후 약물전달 장치나 생체 센서, DNA나 단백질 정밀 분석 등에 활용이 높을 전망이다. 문명운 박사 연구팀은 나노 주름이 형성되는 원리와 주름-접힘 구조사이의 변형을 고려하여 나노 스케일 채널을 일렬로 배열할 수 있도록 하였으며 특히 나노 채널의 폭이 수십 나노미터에 이르는 작은 개폐식 채널을 만들 수 있는 방법을 제안하였다. 이번 연구성과는 재료분야 국제 학술지 '어드밴스드 머터리얼스 인터페이스 (Advanced Materials Interfaces)' 최근호에 게재되었으며, 뒷면 표지논문으로 선정되었다. *(논문명) Tunable Nanochannels Fabricated by Mechanical wrinkling/Folding of a Stiff Skin on a Soft Polymer - (제1저자) (한국과학기술연구원 다원물질융합연구소) So Nagashima 박사 - (공동 교신저자) (Northeastern University) Ashkan Vaziri, (한국과학기술연구원 다원물질융합연구소) 문명운 박사 <참고 그림 자료> KIST 문명운 박사 <그림 1. 주름(Wrinkle, open channel)과 접힘(fold, closed channel)을 이용한 개폐식 나노 채널 단면 SEM 이미지 (위) 나노 접힘 구조 속에 포집되어있는 금 나노입자 (노란색 화살표)> <그림 2. 뒷면 표지 이미지 (back cover image), 2015-2-16> 나노 주름과 접힘(folding)의 전이 구조를 이용하여 개폐직 나노 채널내에 나노 입자를 보관하였다가, 이를 특정 위치에 전달하여 내보낼 수 있는 스마트 나노 표면>

- 48

- 작성자계산과학연구센터 문명운 박사 연구팀

- 작성일2015.03.10

- 조회수28308

-

47

KIST, 한국형 달탐사 로버 기술 검증을 위한 모델 개발

KIST, 한국형 달탐사 로버 기술 검증을 위한 모델 개발 - 다양한 월면(月面) 무인주행 및 극한 환경의 열제어 실현이 목표 2020년에 예정된 달탐사 임무를 수행하기 위해 달에 착륙 예정인 달탐사 로버(rover)의 기술검증모델(POC, Proof of Concept)이 공개되었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 달탐사연구사업추진단(단장 강성철 박사)은 지구와 다른 달의 극한 환경에서 탐사가 가능한 달탐사 로버의 기본적인 성능을 검증 할 수 있는 기술검증모델(연구책임자 이우섭 박사)과 핵심 부품인 고체윤활 베어링 시제품(연구책임자 이용복 박사)을 개발했다고 밝혔다. 달은 지면이 울퉁불퉁하고 낮과 밤의 온도차이가 300도(-170도~+130도)에 이르는데다, 고진공 상태인 극한 환경이다. KIST가 이번에 발표한 시험용 로버는 이러한 환경에서 탐사를 수행할 수 있는 로버의 기본 성능을 검증하기 위한 모델이다. 이날 공개된 KIST 로버는 미래창조과학부에서 주관하는 출연연 협력 융합연구사업인 “달탐사 로버 기반연구” 과제의 일환으로서 개발된 것이다. 그 동안 미국을 중심으로 개발되어 사용 중인 무인 탐사 로버는 비교적 온도 변화가 적고(-125도~+20도), 대기층이 존재하여 달보다 방사선 영향이 약한 화성의 환경을 감안하여 개발되었다. 달탐사 로버의 기술검증모델은 화성보다 극한 환경인 달의 조건을 지상에서 다양하게 설정하고, 지속적인 주행 및 탐사 시험을 통해 실제 달탐사 로버의 개발을 위한 기초 데이터를 수집하는 목적으로 개발되었다. 연구팀은 달 표면과 같은 극한 한경에서의 탐사를 위해 1)험한 지형에서의 주행 능력이 뛰어나고, 2)달 표면의 극고/극저온 환경(-170도~+130도)에서 동작이 가능하도록 열제어가 용이한 디자인으로 로버를 제작하는데 초점을 맞추었다. 달탐사 로버 기술검증모델은 여섯 개의 휠을 이용하여 안정된 주행이 가능하며, 두 개로 분리된 몸체가 체인 형태로 연결되어 있어 울퉁불퉁한 달의 지형에서도 지면과 접촉을 잘 유지하면서 안정되게 주행 할 수 있다. 이러한 로버의 설계는 KIST에서 개발되어 실용화된 위험작업로봇 롭해즈(ROBHAZ)의 수동형 더블트랙 설계(passive double-track mechanism)을 응용한 것으로, 한국 고유의 우주탐사 로버 설계안을 도출했다는 데 의의가 있다. 연구팀은 달 표면의 극저온/극고온 환경 및 고방사선 환경에서 안정적으로 동작을 수행 할 수 있도록, 구동 시스템인 모터와 제어기를 최대한 하나의 단일 몸체로 제작하여 배치해, 내부 열 제어 시스템이 최대한 간단하면서도 효과적으로 운용되도록 했다. 또한 진공도가 높은 달 환경을 고려하여 고체 윤활제를 적용한 로버용 베어링의 설계·제작 및 박막 코팅 기술을 함께 개발하여 달탐사 로버 구동부 개발에 핵심이 되는 우주환경 윤활 기술을 확보했다. 진공의 환경에서는 일반적으로 사용되는 액체 윤활제가 들어간 베어링의 활용이 원천적으로 불가능하기 때문에 고체 윤활제는 우주 시스템 개발을 위한 중요한 핵심 기술이다. 한편, 달탐사선에 태워질 최종 로버의 무게가 20kg 수준이기 때문에, 탑재 예정 장비의 무게 약7kg를 감안하여 현재 개발된 로버의 무게는 13kg로 개발되었다. 로버의 크기는 500mm x 700mm x 250mm, 등판각 30도, 최대 이동속도는 4cm/sec 이다. 이러한 극한 환경에서 원활하게 운용되는 달탐사 로버기술검증모델 시제품의 개발 기술과 고체 윤활제 베어링 기술은 국방, 극지환경, 사회 안전 및 위험 작업 로봇에 전수되어 직접 활용이 가능하고, 실생활에 도움이 되는 로봇의 성능개선에도 일조할 것으로 예측된다. 로버 기술검증모델 개발의 연구책임자인 이우섭 박사는 “이번에 개발된 시제품은 한국형 달탐사 로버의 개발을 위한 초기 모델이지만, 지금까지 축적된 대한민국의 필드 로봇 기술을 활용하여 빠른 시간 안에 한국 고유의 로봇 및 극한환경 로봇 기술로 월면(月面)을 다니면서 탐사를 수행하는 로버 개발이 가능할 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 미래부에서 주관하는 출연연 협력 융합연구사업의 일환으로 수행된 달탐사 로버 기반 연구과제의 결과물로서, 달탐사 로버분야의 융합연구에는 KIST를 비롯하여 항우연, 생기원, 건설연, 재료연, 자동차부품연구원 6개 기관이 참여하고 있다. KIST 이우섭 박사 <그림 1> KIST에서 개발된 달탐사 로버 기술검증모델의 외형 <그림 2> 달의 진공 환경을 모사한 베어링 및 기어 요소의 진공윤활 및 마모 시험장면

- 46

- 작성자달탐사연구사업추진단 이우섭 박사 연구팀

- 작성일2015.02.17

- 조회수30372

-

45

두개골 손상없이 초미세 뇌파 측정 가능한 신소재 개발

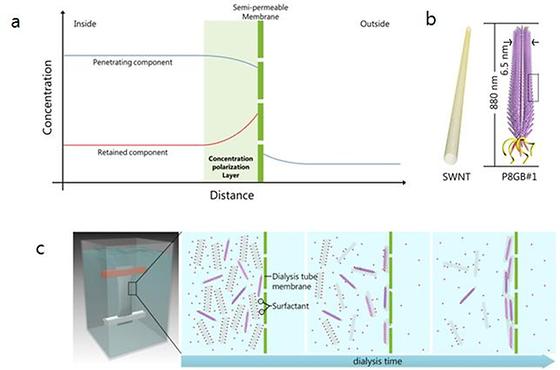

두개골 손상없이 초미세 뇌파 측정 가능한 신소재 개발 - 나노 소재와 바이오 물질을 이용한 전도성 대면적 나노매쉬 형성 기법 - 비침습적 방법으로 생체신호 측정이 가능해 헬스케어 시장 활용 가능 뇌, 심장, 근육 등에서 나오는 생체 신호는 건강 상태를 모니터링하는데 중요한 정보를 제공한다. 국내 연구진이 나노물질과 바이오 물질을 결합해 생체를 손상시키지 않으면서 생체 신호 감지 효과는 큰 신소재를 개발했다. 뇌파는 신호가 약한 생체 신호의 대표적인 사례로 그동안 두개골을 잘라 센서를 부착해 신호를 측정해왔다. 연구진이 개발한 신소재를 소자에 부착해 생쥐의 뇌파를 측정한 결과 두개골을 손상시키지 않고도 기존 소자보다 4배 이상 효과가 뛰어난 것을 확인했다. 이렇게 개발된 소자는 휘어지는 기판에서도 잘 구현되어 웨어러블 전자 기기를 활용한 의료 시장에 널리 활용될 수 있을 전망이다. o 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권)은 스핀융합연구단 이현정 박사팀이 주도하고 신경과학연구단 최지현 박사, 고온에너지재료연구센터 최인석 박사 연구팀이 공동으로 참여하여 “바이오 물질과 결합한 단겹탄소나노튜브기반 대면적 나노매쉬 형성 기법을 개발했다”고 밝혔다. 뇌, 심장, 근육 등 이온 생체 내에서의 신호 전달은 대개 이온 등의 형태로 정보가 전달된다. 이러한 이온 형태의 정보를 전자소자를 이용하여 분석하기 위해서는 이온신호를 전기적인 신호로 바꾸는 것이 필요하다. 생체와 전자의 상호작용을 통한 효과적 전자소자를 개발하기 위해서는 전기 전도도가 높아야 할 뿐만 아니라 이온 혹은 생체물질과 잘 접촉할 수 있는 나노 구조의 형성이 중요하다. 또한 생체의 특성상 유연한 소자가 기계적 움직임을 구동할 수 있어야 하고, 생체 손상을 최소화 할 수 있는 비침습적 모니터링 기술이 필요하다. 이현정 박사팀은 나노전자소재와 바이오 물질을 이용하여 약한 생체신호도 감지할 수 있는 그물망 구조의 나노매쉬형 나노바이오융합 신소재를 개발했다. 이러한 나노매쉬형 전극은 나노수준으로 제어된 구조를 바탕으로 기존 전극보다 생체 접촉 저항을 7배 이상으로 낮추어 생체에 직접 활용하기 좋고, 다양한 형태의 유연 기판과의 접촉성도 우수하여 건강모니터링 스마트 패치나 밴드 등 스마트 웨어러블 소자에 핵심소재로 적용이 가능하다. o 1차원 구조를 가진 단겹탄소나노튜브는 전기적, 기계적, 화학적으로 뛰어난 특성을 지니고 있어서 이들을 침투 구조로 구현하여 유연 전자소자, 뇌 전극, 및 에너지 소자 등에 응용하기 위하여 많은 연구자들이 노력하여 왔다. 전도성 물질이자 1차원인 단겹탄소나노튜브가 침투 구조(percolating structure)를 가지는 경우 이온과 상호작용을 잘 할 수 있고, 그 효과가 극대화 될 수 있다. 그러나 단겹탄소나노튜브는 서로 달라붙는 성질이 있어서 공정이 매우 까다롭다는 단점이 있다. 또한 유연 소자에 적용하기 위해서는 형성된 물질을 원하는 기판에 옮겨야 하는데 이를 위해서는 복잡한 공정과 독한 화학물질들을 사용해야 했다. 따라서 적용할 수 있는 물질에 제한이 있었다. o 연구팀은 단겹탄소나노튜브와 특이적으로 결합하는 바이오 물질 P8GB#1을 찾아내고, 찾아낸 바이오 물질을 계면활성제로 분산된 단겹탄소나노물질과 혼합하여 투석을 진행하였다. 계면 활성제로 분산된 단겹탄소나노물질을 물속에서 투석하면 농도 차이로 반투과멤브레인 근처에서 계면활성제의 농도가 낮아져서 나노 물질이 엉키는 현상이 생기는데 연구팀은 이를 역으로 이용한 것이다. o 투석이 진행되는 동안 멤브레인 근처에서만 바이오 물질과 단겹탄소나노튜브가 결합하게 되고 대면적의 나노매쉬가 형성됨을 증명했다. 바이오 물질이 나노구조를 제어하는 동시에 단겹탄소나노튜브와의 안정적인 결합을 유도하여 나노매쉬가 대면적으로 형성되는데 중요한 역할을 하는 것이다. □ 연구팀은 개발한 신소재를 적용해 ‘고집적 유연뇌전극’을 만들고 이를 활용해 생쥐의 고주파뇌파를 측정했다. 고주파뇌파(HFBSs, High-Frequency Brain Signals) 신호는 뇌 과학적으로 중요하지만 신호가 약해 주로 두개골을 뚫고 전극을 삽입하는 형태로 측정해 왔다. 연구팀의 전극은 두개골을 침습하지 않고 두개골상에 전극을 붙여 신호를 측정했고, 그 결과 기존 전극보다 고주파뇌파를 4배 이상 잘 감지하는 것을 확인하였다. □ 연구진이 개발한 방법을 이용하면 공정이 간단하면서도 나노매쉬를 대면적으로 구현할 수 있으며, 수용액 내에서 형성되므로 나노매쉬의 화학적인 분리 과정이 필요 없게 되어 바이오 물질 및 화학공정에 취약한 기판에도 적용이 가능하다는 장점이 있다. □ 개발한 신소재는 헬스케어용 웨어러블 전자소자와 유연바이오센서에 핵심소재로 사용할 수 있고 스트레쳐블 투명 전극, 유연에너지 저장 및 변환 소자 등에도 다양하게 활용될 것으로 기대된다. □ 본 연구는 KIST의 주요 연구 사업으로 수행되었으며, 연구결과는 재료 연구 분야의 학술지인 어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)지에 2월 4(수)일자에 게재되었다. * (논문명) Hydrodynamic Assembly of Conductive Nanomesh of Single-Walled Carbon Nanotubes using Biological Glue - (제1저자) 한국과학기술연구원 이기영 박사 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이현정 박사 KIST 이현정 박사 <그림 1> 전도성 나노매쉬의 형성 원리 및 구성 물질. a 투석 과정에서 형성되는 농도분극을 대략적으로 나타내는 그림. b 나노 전자소재인 단겹탄소나노튜브 (SWNT)와 이와 특이적으로 결합하는 바이오 물질(P8GB#1, biological glue). c 단겹탄소나노튜브와 특이적으로 결합하는 바이오 물질을 농도분극현상과 결합하여 전도성 나노매쉬를 형성하는 방법 <그림2> a 대면적으로 형성된 나노매쉬 이미지와 b,c 나노매쉬의 나노구조 및 그 개략도, 바이오물질은 나노매쉬의 나노구조를 제어할 뿐 아니라 대면적 나노매쉬구조를 유지하고 안정화하는 역할도 하게 된다. <그림3> 전도성 나노매쉬를 적용한 고집적 유연뇌전극(a)을 사용하여 쥐의 뇌신호를 비침습적으로 측정한 결과, 생체 접촉저항을 7배 이상 낮추고(c) 뇌과학적으로 중요하지만 신호가 약해 주로 침습적인 형태로 연구되어 왔던 고주파뇌파(HFBSs, High-Frequency Brain Signals) 신호를 4배 이상 잘 감지하는 것(d)을 확인하였다. w/는 나노매쉬를 적용한 전극, w/o는 나노매쉬를 적용하지 않은 일반 전극을 나타낸다.

- 44

- 작성자스핀융합연구단 이현정 박사팀

- 작성일2015.02.12

- 조회수31595

-

43

고가의 유기태양전지 전극소재 은으로 대체해 효율 향상 및 원가 절감

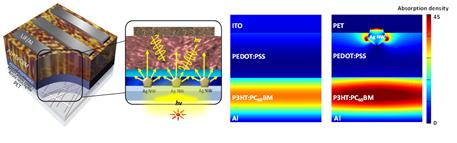

고가의 유기태양전지 전극소재 은으로 대체해 효율 향상 및 원가 절감 - 기존 방사선 양의 1/6로 치료, 단백질과 항암제를 결합한 물질 제조해 부작용 최소화 - 과학자와 의학자의 협력을 통한 임상중개 공동연구의 결과 국내연구진이 휘어지는 유기태양전지 소재를 고가의 인듐소재가 아닌 은나노선(Ag nanowire)을 대량 합성하여 저가로 생산하는 기술을 개발했다. 은나노선 자체는 고가의 소재이지만 이것을 롤처럼 휘어지고 면적이 큰 물질로 개발하여 유기태양전지에 적용해 생산단가를 낮췄다. 이렇게 만들어진 유기태양전지는 기존 인듐 전지보다 30%이상 효율이 높고 기존 투명전극보다 전극의 단가를 60% 이상 낮출 수 있어 휘어지는 전자기기에 널리 사용될 수 있을 전망이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전소재연구단 오영제 박사팀은 그동안 가격이 비싸 사용이 제한되었던 은나노선을 저가의 양산화 기술로 자체 개발하여 한국과 미국에 특허로 등록했다. 또 이를 이용하여 현재 널리 상용되고 있는 인듐주석산화물(ITO) 투명전극을 대체 할 수 있는 은나노선 기반의 유기태양전지의 향상된 성능을 검증하여 광변환 효율이 향상되는 원리를 규명하였다고 밝혔다. 이 결과는 Small지 온라인 최신호(12 Jan. 2015/제목: Enhanced light scattering and trapping effect of Ag nanowire mesh electrode for high efficient flexible organic solar cell)에 개재되었다. 휘어지는 유기태양전지를 만들기 위해서는 높은 전기전도성과 유연성을 동시에 갖는 투명한 전극이 필요하다. 그러나, 기존 투명전극은 고가 인듐(In)의 한정된 자원과 고진공설비로 인하여 가격이 높고 유연성도 낮은 것이 단점으로 지적돼 왔다. 이런 이유로 성능과 비용, 유연성 측면에 장점이 있는 탄소나노튜브(CNT), 그래핀, 산화아연(ZnO) 등과 각각의 장점을 복합한 하이브리드형 전극 연구가 활발하게 이루어지고 있다. * 투명전극 [ 透明電極, transparent electrode ] : 광 투과성과 전기전도성이 동시에 있는 전극. 산화 주석, 산화 인듐, 백금, 금 등의 박막을 유리에 피복한 것이 사용된다. 생체 관련 물질의 산화-환원 거동과 각종 재료의 일렉트로크로미즘, 태양전지와 투명소자, 액정표시 패널용 등에 필수적으로 쓰이는 전극이다 연구팀은 은(Ag)을 변형해 태양전지에 사용했다. 은나노선이 포함된 용액을 플라스틱 기판에 코팅하는 방식의 저렴한 용액 공정을 활용하여 롤투롤(Roll-To-Roll) 방식의 대면적 투명전극을 생산했다. (그림 1) 개발한 기술은 대면적으로 제작이 가능하고 저가인데다 유연성이 높아 휘어지는 태양전지에 적합하다. 뿐만 아니라 은나노선 투명전극의 낮은 표면 거칠기와 우수한 전기적, 광학적 특성으로 인해 플렉시블 디스플레이, 터치스크린 판넬 및 OLED 등 많은 유연한 전자소자에 다양하게 적용될 수 있어 인듐주석산화물을 대체할 투명전극 사업화에 적합한 기술로 평가받고 있다. 본 연구는 KIST 미래원천연구사업으로 지원되었다. 0 기술 설명 개발된 대면적 은나노선 전극은 가격 및 기술경쟁력이 우수 할 뿐만 아니라, 1만회 이상의 굽힘시험을 한 결과 유연성도 우수함을 확인할 수 있었다. 또한 태양전지의 내부에 인듐주석산화물을 직접 대체할 수 있어 실제 전지에 바로 적용 할 수 있게 되었다. 실제 이렇게 유연한 PET 기판 상에 제작한 전극소재는 투광도(기판포함) 90%와 면저항 16Ω/sq을 보였는데 이는 기존 유리기판 인듐주석산화물(ITO) 투명전극(투광도 92%, 12 Ω/sq)에 버금가는 성능이다. 그러나 PET 기판 인듐주석산화물(투광도 90%, 면저항 50Ω/sq)보다는 우수한 특성을 보였다. * 투광도 : 빛이 투과되는 정도, 투광도가 높을수록 광전변환효율(photoelectric comversion efficiency)이 커서 좋다. * 면저항 : 단위 면적당 전기 저항, 저항이 낮을수록 유기태양전지 효율이 좋다. 현재 유기태 양전지는 유리기판 인듐주석산화물 투명전극을 사용하고 있다. 연구팀이 개발한 은나노선 투명전극을 이용하여 유기태양전지 소자를 제조한 경우 유리기판 인듐주석산화물보다 투광도는 2%정도 낮고 면저항이 높음에도 불구하고 광변환 효율이 낮아지지 않고 오히려 증가하였다. 연구진은 이러한 원인을 은나노선 때문에 들어오는 광자(photon)가 산란(scattering)되고 작업층(working layer)에서 광반응을 이루지 않고 반사되는 광들이 은나노선 표면에서 반사하여 다시 작업층(working layer)으로 되돌려 보내는 광자의 가둠효과(trapping)를 통해 입증하였다. 결과적으로 연구팀은 기존 인듐주석산화물(ITO/유리기판)을 이용한 유기태양전지 보다 30% 이상 높은 효율을 나타내는 저비용의 유연소자를 제작할 수 있었다.(그림 2) <그림 설명> 그림 1. 유연기판(PET) 위에 대면적으로 연속 코팅한 은나노선 투명전극 사진 그림 2. (좌) 기존 ITO와 은나노선 투명전극의 투광도 비교 (우) 두 샘플의 I-V 곡선: 가시광선대의 투광도가 ITO 전극이 우수함에도 불구하고 I-V특성은 은나노선이 훨씬 우수함 (즉, 광변환 효율이 우수함) 그림 3. (좌) 제조된 OPV 구조 (은나노선 표면에서의 광산란을 보여줌 (우) 컴퓨터 FDTD(finite difference time domain) simulation결과 이러한 효과는 Maxwell equation을 이용한 electric field disturbance 해석 (simulation)에 의해서도 충분히 예측할 수 있으며, 이 결과가 그림(우)에 제시되어 있다. 또한 photon의 산란효과뿐만 아니라 working layer에서 광반응을 이루지 않고 반사되는 photon들이 Ag nanowire layer에서 반사하여 다시 working layer로 되돌려 보내는 photon 가둠효과(trapping)까지 발생하는 것으로서, 앞에서 살펴본 바와 같이 투광도가 낮음에도 불구하고 광 흡수량을 증가시키는 효과가 발생하여 short circuit current (Jsc)의 증대를 통한 OPV 효율이 증가한 것이다.

- 42

- 작성자광전소재연구단 오영제 박사팀

- 작성일2015.01.21

- 조회수27393

-

41

암세포에만 작용하는 신개념 항암물질 개발, 방사선 치료 최소화 길 터

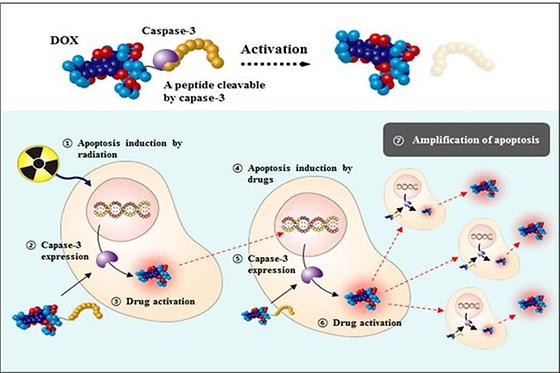

암세포에만 작용하는 신개념 항암물질 개발, 방사선 치료 최소화 길 터 - 기존 방사선 양의 1/6로 치료, 단백질과 항암제를 결합한 물질 제조해 부작용 최소화 - 과학자와 의학자의 협력을 통한 임상중개 공동연구의 결과 □ 암세포는 마치 살아있는 생물처럼 주변환경에 적응해 다양하고 복잡하게 진화한다. 이런 이유로 암세포는 약물 및 방사선 치료에 내성이 생겨 더욱 독성이 높은 치료가 요구되는 등 악순환이 이어진다. 국내 연구진이 기존의 독성이 큰 항암제와 단백질을 합성하여 암세포에만 작용하는 새로운 치료제를 개발했다. 개발된 치료제는 소량의 방사선 치료만으로 암조직에서만 활성화되고 지속적으로 약물효과를 발휘해 부작용이 컸던 암 치료의 새로운 패러다임을 제시했다. o 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권)은 KIST 의공학 연구소 권익찬 소장과 울산의대 서울아산병원 김상윤 교수 공동 연구팀이 MD-PhD 협력 프로그램인 KIST-서울아산병원 중개연구로 “기존 방사선 치료의 1/6수준으로 암세포사멸을 유도하고 연구팀이 제작한 신개념 항암물질을 주사하여 부작용을 최소화한 항암치료법을 개발했다”고 밝혔다. □ 암세포는 스스로 진화하여 복잡하고 다양해 하나의 약물이나 치료방법으로는 완벽히 치료하기 어렵다. 연구진은 암세포 내에 특정 표현형을 유도하고, 약물이 유도된 특정 표현형을 선택적으로 표적화한다면 암의 복잡/다양성을 극복할 수 있음을 알아내고 특정 표현형에 의해 선택적으로 활성화되는 항암제를 사용하는 암치료 기술을 개발하였다. o 연구팀은 효과는 크지만 독성이 큰 기존 치료제의 한계를 극복하기 위해 치료제 구조를 변형한 펩타이드 기반의 새로운 약물을 개발했다. 개발된 약물은 펩타이드 기반의 약물로 단백질과 암세포를 공격하는 약물로 구성되어 외부의 자극이 없을 때는 활성화되지 않아 인체에 무해하다. 개발된 약물은 세포가 특정 표현형으로 유도되어 사멸되면서 분비되는 효소(caspase-3)와 만나면 암세포를 공격하는 약물이 분리된다. 이렇게 분리된 약물은 암세포를 집중적으로 괴사시켜 항암치료 효과가 나타나게 된다. o 이처럼 약물을 활성화하기 위해 필수적인 효소분비를 위해 연구팀은 부작용이 적은 약한 강도의 방사선을 이용했다. 그 결과 기존 암 치료의 6분의 1의 소량의 방사선만으로 세포가 사멸되어 효소분비를 유도할 수 있었고, 이 효소를 통해 약물이 활성화되는 것을 확인했다. o 개발된 물질의 더욱 큰 장점은 이렇게 활성화된 약물이 암세포를 사멸시키고 이 과정에서 효소가 다시 분비되어 추가 방사선 치료 없이도 약물의 효과가 지속적으로 나타난다는 것이다. □ 본 연구는 의사와 과학자의(MD-PhD)협력연구인 중개연구(Translational Research)의 성과라는 점에서 더욱 의미를 찾을 수 있다. KIST 의공학연구소는 지난 2011년 11월 공동 교신저자인 서울아산병원 이비인후과, 두경부암 전문 김상윤 교수를 중개연구프로그램 연구책임자로 초빙해 공동연구를 진행하고 있다. 또한 의사 출신 국내 임상 중견과학자로 2014년 6월에 경북의대에서 KIST 의공학연구소로 옮긴 김인산 박사가 논문 공동저자로 참여했다. KIST 의공학연구소에서 추진하고 있는 중개협력연구는 연구소의 원천기술을 임상에 적용하여 실용화하고 이를 바탕으로 다시 의공학 첨단기술을 개발하는 선도적인 협력모델로 자리잡고 있다. □ 권익찬 박사와 김상윤 교수는 “개발한 기술은 항암제의 효과가 암세포에서 집중적으로 나타나기 때문에 기존의 항암제가 가지고 있던 부작용을 현저히 낮춘 항암치료가 가능할 것으로 기대된다”고 밝혔다. o 본 연구는 미래창조과학부의 바이오?의료기술개발사업 및 KIST 의공학연구소 플래그쉽 연구 사업의 지원으로 수행되었으며, 연구결과는 의학 분야의 국제 저명 학술지인 미국 국립암연구소저널 (Journal of National Cancer Institute)에 12월 12(금)일자 온라인판에 게재되었다. * (논문명) Induced Phenotype Targeted Therapy: Radiation-Induced Apoptosis Targeted Chemotherapy - (공동 제1저자) (울산의대, 한국과학기술연구원) 이범석박사, (한양대학교) 조용우 교수 - (공동 교신저자) 울산의대 서울 아산병원 김상윤 교수, 한국과학기술연구원 권익찬 박사 <그림설명> <그림 1> 특정 표현형 유도 후 선택적으로 활성화되는 항암제를 사용하는 암 치료 시스템의 개념도. 암세포를 특정 표현형으로 발현시키기 위해 방사선을 암 조직에 조사하여 세포사멸을 유도하였다. 세포사멸의 결과로 caspase-3 효소가 암조직에 발현되고, 이는 DEVD 서열의 펩타이드를 분해하여, DEVD 펩타이드 기반의 약물전달체를 활성화하게 된다. 활성화되어 분리된 독소루비신은 세포의 핵내로 이동하여 항암 효과를 나타내게 된다. <그림2> 방사선 조사 유무에 따른 펩타이드 기반의 약물과 기존 항암제의 세포내 거동을 보여주는 형광현미경 이미지. 약물전달체가 처리된 세포에 방사선을 조사하여 유도된 세포사멸 결과 발현된 caspase-3는 펩타이드 기반의 약물을 활성화시키고, 분리된 약물은 세포핵내로 침투하여 약효를 나타낼 수 있다. <그림3> 특정 표현형 유도 후 선택적으로 활성화되는 항암제를 사용하는 암 치료 시스템의 항암 효과를 보여주는 그래프. 방사선을 조사한 후 펩타이드 기반의 약물을 전달한 경우(pink) 종양의 억제효과가 가장 우수하게 나타남. 기존 약물을 주사한 생쥐의 경우 독성으로 5일만에 죽었다. <그림4> 특정 표현형 유도 후 선택적으로 활성화되는 항암제를 사용하는 암 치료 시스템의 항암 효과를 보여주는 형광영상 이미지. 방사선을 조사한 후 펩타이드 기반의 약물을 전달한 경우 종양부위에서 강한 형광 영상이 나타나고 있으며, 그렇지 않은 동물의 종양부위에서는 형광영상이 나타나지 않고 있다. [첨부] 연구결과 개요, 용어 설명, 그림 설명, 연구진 이력사항

- 40

- 작성자의공학연구소 권익찬 소장 연구팀

- 작성일2015.01.15

- 조회수30651

-

39

뇌의 신경세포 활동을 실시간으로 볼 수 있는 형광 단백질센서‘봉우리’개발

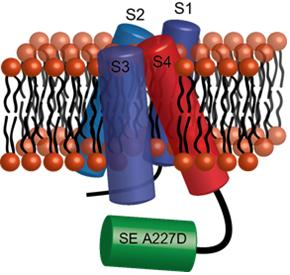

뇌의 신경세포 활동을 실시간으로 볼 수 있는 형광 단백질센서‘봉우리’개발 - 뇌의 정보 전달 활동을 시각적으로 측정할 수 있는 형광전압센서 개발 - 초고속으로 뇌 전역에서 일어나는 신호를 실시간으로 한 눈에 볼 수 있는 가능성 열어 - 해외 유치과학자의 성과로 개발된 센서를 순우리말 ‘봉우리’로 작명 뇌의 신경계는 자극이 가해지면 전압 변화가 일어나는데, 이러한 전기적 활동을 통해 정보를 전달한다. 해외 유치과학자가 주축이 된 국내 연구진이 신경세포의 전기적 활동을 시각적 신호로 전환할 수 있는 형광단백질 센서 ‘봉우리’를 개발했다. 개발된 단백질은 현재까지 개발된 단백질 센서 중 가장 빠른 반응속도를 보였을 뿐 아니라 뇌의 다양한 영역에서 신경활동 변화를 동시에 관찰하는 것이 가능해 뇌 연구의 새 지평을 열었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 뇌과학연구소 기능커넥토믹스연구단 브래들리 베이커(Bradley J. Baker)박사 연구팀은 빛을 통해 빠른 뇌 활동을 실시간으로 측정할 수 있는 바이오 센서를 개발하였다. 이번 연구는 신경과학 분야의 권위있는 학술지인 ‘Journal of Neuroscience’에 1월 7일 게재되었다.(논문명 : Combinatorial Mutagenesis of the Voltage-Sensing Domain Enables the Optical Resolution of Action Potentials Firing at 60Hz by a Genetically Encoded Fluorescent Sensor of Membrane Potential) 신경세포는 전기적 자극 혹은 신경전달물질에 의해 세포막의 이온 투과도가 변하고, 이때 전압의 +극과 -극이 뒤바뀌는 역전현상이 일어난다. 이러한 현상을 활동전위(Action Potentials)라 부르는데, 하나의 활동전위는 1 에서 2 밀리초(1000분의 1초)로 빠르게 일어난다. 활동 전위는 냄새, 소리, 운동 등 뇌를 통해 일어나는 모든 반응을 전달하는 매개체가 되기 때문에 활동전위를 파악하는 것은 뇌 연구에 필수적이다. 연구팀은 활동전위와 같은 뇌의 전기적 활동을 광학적 신호로 바꾸기 위해 유전적으로 변형된 형광단백질 전압센서를 제작했다. 2011년 미래창조과학부의 세계적 수준의 연구센터(World Class Institute, WCI)사업의 유치 과학자로 KIST에서 오게 된 브래들리 베이커 박사는 개발한 센서의 이름을 순우리말 ‘봉우리, Bongwoori’로 정했다. 센서를 통해 측정된 광학적 신호가 마치 산봉우리 모양으로 보이기 때문이다. 기존의 형광 단백질 센서는 40 밀리초의 반응시간으로 활동전위를 측정할 수 있었다. ‘봉우리’는 8 밀리초로 측정이 가능해 센서의 시간 해상도* (Time Resolution)를 5배로 앞당겼다. 일반적인 활동 전위가 2 밀리초로 일어난다는 점을 감안할 때 봉우리의 시간해상도는 활동 전위 파악에 새로운 전기를 마련했다고 볼 수 있다. * 시간해상도(Time resolution) : 센서가 신호 또는 화상을 얼마나 빠른 속도로 기록할 수 있는지를 나타내는 지표 뿐만 아니라, ‘봉우리’는 60 Hz(1 초에 60번)로 발화(Fire)되는 활동전위를 측정할 수 있다. 이는 세계적으로 보고된 센서 중 가장 빠른 센싱 속도로, 일반적인 세포의 발화는 50~60 Hz 로 일어나기 때문에 봉우리를 사용하게 되면 대부분의 세포의 신경전달 상태를 파악하는 것이 가능하다. * 발화(Fire) : 세포가 신호를 받고 다른 세포로 신호를 전달하는 것 ‘봉우리’를 사용하면 뇌에서 일어나는 신호전달 상황을 한 눈에 실시간으로 볼 수 있기 때문에 뇌가 실제로 기능할 때의 모습을 전체적으로 지도화 할 수 있게 된다. 뿐만 아니라 ‘봉우리’를 뇌에서 행동조절과 관련된 지역에서 발현시킬 경우 정상 뇌와 질병상태의 뇌의 차이를 관찰할 수 있게 된다. 브래들리 박사는 “본 연구로 하나의 신경회로 또는 수천개의 신경회로를 한눈에 실시간으로 볼 수 있게 되었고 전에 볼 수 없었던 기능적 뇌활성지도를 제작 할 수 있게 되었다. 머지않은 미래에는 정상과 비정상인 뇌의 변화를 확인할 수 있게 될 것이고, 이를 통해 질병의 근본적인 원인을 파악하여, 자폐증과 같은 뇌질환의 원인규명 및 치료제 개발에도 이용될 수 있을 것으로 예상된다.”고 밝혔다. 본 연구는 미래창조과학부 WCI 사업과 KIST 주요사업에서 지원되었다. ○ 그림자료 그림 1) 세포막에서 발현하는 봉우리 단백질의 모양. S1-S4는 전압을 센싱하는 단백질 구조를 나타내고 SE A227D는 형광을 내는 단백질 구조를 나타낸다. 주위에 있는 공과 꼬리는 세포막을 형성하는 지방분자들을 표시한다. 그림 2) 왼쪽사진은 ‘봉우리’를 발현하는 하나의 신경세포를 찍은 사진이고 빨간선은 신경세포에서 발현하는 ‘봉우리’의 형광세기의 시간적 변화를 나타내고, 파란선은 자극이 전해질 때 빨간선과 동일한 신경세포에서의 전압의 변화를 시간적으로 나타냄. 봉우리는 12밀리초(0.012초) 정도로 빠른 신경세포 활동도 광학적으로 변환이 가능하며, 신경활동의 변화를 보여주는 파란선이 변할때마다 형광세기인 빨간선도 같이 변하는 것을 관찰 할 수 있음 그림 3) 봉우리를 통해 뇌가 기능하는 모습을 실시간으로 관찰. 위의 왼쪽사진은 봉우리센서가 해마에서 발현하고 있는 모습. 뇌 자극 후 8 밀리초 후에 막전압이 변화하는 모습을 색으로 표시하였음. 박스는 해마의 0.5 cm X 0.5 cm 지역을 나타냄

- 38

- 작성자기능커넥토믹스연구단 브래들리 베이커 박사 연구팀

- 작성일2015.01.08

- 조회수27707

-

37

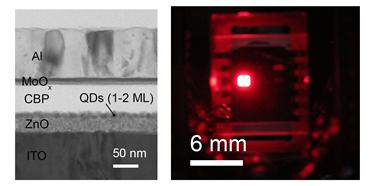

궁극의 디스플레이‘양자점 발광소자’ 효율 변화의 원인 밝혀

궁극의 디스플레이‘양자점 발광소자’효율 변화의 원인 밝혀 - 효율 저하 원인 규명으로 저비용, 고색순도, 고휘도 양자점 발광소자 개발 앞당겨 - 높은 안정성에 세계 최대 밝기 구현, 차세대 디스플레이 및 조명에 적용 가능성 열어 국내 연구진이 에너지 효율이 높고 밝은데다 다양한 색상 구현이 가능해 궁극의 디스플레이로 각광받고 있는 ‘양자점 발광소자’의 효율에 영향을 미치는 핵심 요인을 밝혔다. 연구진은 발광소자의 발광층에서 발생하는 양자점들 사이의 에너지 전달 현상이 소자의 효율을 저하시킨다는 사실을 밝혔다. 뿐만 아니라, 이러한 에너지 전달 현상을 최소화하기 위해 연구진은 양자점의 구조를 변화시켰고 이를 바탕으로 적색 소자중 세계 최고 밝기를 지니는 고효율 양자점 발광소자를 제작하는데 성공했다. 이번에 개발된 기술은 차세대 고색순도 디스플레이 및 고휘도 조명등에 폭넓게 적용될 전망이다. 한국과학기술연구원(원장 이병권) 광전하이브리드연구센터의 배완기 박사팀은 한국과학기술원(KAIST) 이도창 교수팀 및 서울대학교 이창희 교수팀과의 공동연구로, 양자점간의 에너지 전달현상이 최소화된 양자점 광원소재를 개발하였고, 이를 전계 발광소자에 적용하여 세계 최대 밝기를 보이는 고휘도, 고성능, 고색순도 양자점 발광소자를 개발하였다. 본 연구는 ‘Influence of Shell Thickness on the Performance of Light-Emitting Devices Based on CdSe/Zn1-XCdXS Core/Shell Heterostructured Quantum Dots’ 라는 제목으로 재료분야 과학전문지 ‘Advanced Materials'지 12월 17일호에 게재되었다. 양자점은 1-20나노미터(1 나노미터는 10억분의 1미터) 크기를 지니는 동그란 모양의 반도체 나노입자이다. 크기, 모양 및 조성에 따라 방출하는 빛의 파장이 손쉽게 조절되고, 높은 광효율 및 우수한 색순도를 지니고 있어, 차세대 디스플레이 및 조명 소재로 각광받고 있다. ‘양자점 전계 발광소자“는 디스플레이나 조명 같이 빛을 내는 제품을 만들기 위한 소자 내부에 양자점들을 필름 형태로 코팅하고 전기를 공급한 것이다. 양자점 소자의 효율을 규명하기 위해 연구진은 동일한 크기의 빛을 내는 양자점 코어(Core) 위에 다양한 두께를 가진 껍질층 (Shell)을 단계적으로 형성하였다. 이렇게 만들어진 다양한 양자점은 코어 크기가 동일하기 때문에 광학적 특성이 유사하지만, 그 껍질(Shell)의 두께 차이로 인해 에너지 전달 효율에 큰 차이를 지니게 된다. 얇은 두께의 껍질을 지니는 양자점 필름 내에서는 에너지 전달(Energy Transfer) 현상이 가속화되고 이는 급격한 광효율 저하 현상으로 이어졌다. 반면 두꺼운 껍질의 양자점은 코어 간 간격이 멀어지고 그에 따라 에너지 전달 현상이 감소하여 높은 필름 효율을 나타내는 것을 확인했다. 한편 높은 전하 밀도에서 안정성이 떨어지는 문제로 상업화가 어려운 발광소자의 한계를 개선하기 위해 연구진은 낮은 전하 밀도에서 높은 전하 밀도까지 전하량을 달리하여 양자점 내부로 들어가는 전하량의 변화가 양자점의 소자 특성과 어떻게 연관되는지 분석하였다. 그 결과 낮은 전하 밀도에서 높은 전하 밀도까지 전 영역대에 걸쳐, 두꺼운 껍질의 양자점이 높은 광자 변환 효율과 소자 구동 안정성을 보이는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 결과를 활용해 적색 발광소자를 개발했고 개발된 소자는 높은 전하 밀도에서도 뛰어난 안정성과 현재까지 보고된 소자 중 세계 최대 밝기인 10만 nit(니트) 밝기를 구현했다. 현재까지 양자점을 활용하여 개발된 발광소자는 색순도가 높은 장점이 있지만, 실제 디스플레이 제품에 쓰이는 밝기 영역에서는 효율이 비교적 낮고 안정성이 저하되는 등 상용화에 큰 어려움을 겪고 있었다. 본 연구를 바탕으로 양자점 구조에 따른 발광소자의 효율 문제 및 안정성 문제를 해결하여 차세대 디스플레이 및 조명등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다. KIST 배완기 박사는 “이번에 규명된 양자점 발광소자의 효율저하 원인을 해결하고, 또한 소자의 구동 안정성을 확보하면, 양자점 기반의 차세대 고색순도 디스플레이 및 고휘도 조명의 상용화를 앞당길 수 있을 것 보인다”며, “앞으로 높은 안정성을 지닌 양자점 소재 및 소자 구조 개발에 집중하여, 양자점 기반 기술의 상용화에 힘쓸 계획이다”고 말했다. 본 연구는 KIST 기관고유사업의 지원으로 추진되었다. (연구자)KIST 배완기 박사 <그림 1. KIST에서 개발된 고휘도, 고색순도 양자점 재료 구조 및 전자현미경 사진> <그림 2. 양자점 발광소자, (좌) 단면 현미경 사진 및 (우) 발광 사진>

- 36

- 작성자광전하이브리드연구센터의 배완기 박사팀

- 작성일2014.12.22

- 조회수25667