보도자료

-

85

몸에서 녹는 금속 나사의 뼈 생성 원리 밝혀

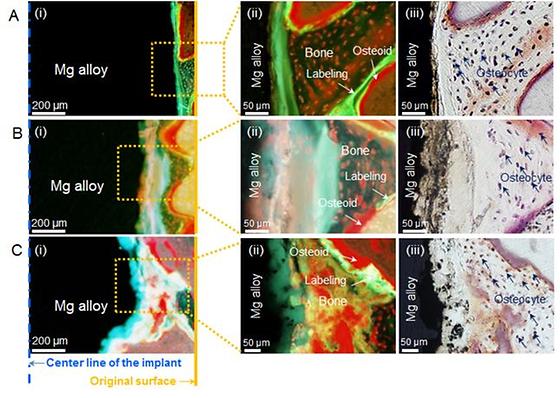

몸에서 녹는 금속 나사의 뼈 생성 원리 밝혀 - 생체 분해성 금속 소재의 인체 내 분해 메카니즘 규명 - 산학연병 공동연구 결과로 국내 의공학 연구의 새로운 모델 제시 빙판길 낙상사고가 급증하는 계절, 낙상을 포함하여 사고로 인해 골절 환자가 증가하고 있다. 골절 부상은 보통 부러진 뼈를 고정하는 장치를 사용하여 수술하게 되는데, 몸속에 남아있는 금속 임플란트로 인해 우리는 부작용을 겪거나 불편함을 경험하게 된다. 국내 산학연병 공동연구진이 이러한 문제를 해결할 수 있는 생분해성 금속 정형외과 임플란트를 개발하였다. 생분해성 금속은 체내 이식 후 일정 기간(1-2년)이 경과되면 분해되어 체내에서 소멸되는 소재로서, 이러한 소재를 이용하여 의료기기를 제조하면 손상된 인체조직이 복원된 후 이식된 의료기기를 제거하는 2차 시술을 생략할 수 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 의공학연구소 생체재료연구단 김유찬 박사팀은 인체 구성원소를 이용하여 제조된 생분해성 금속이 실제로 환자에게 장기간 이식 되어도 아무런 문제가 없다는 것을 최첨단 분석기법을 이용하여 과학적으로 증명하였다. 연구팀은 향후 이 소재를 이용한 다양한 혁신 의료용 임플란트가 개발될 수 있는 결과를 발표하였다. 특히 이 생분해성 금속은 골절치료 분야에 새로운 장을 열 것으로 기대된다. 본 연구는 생분해성 마그네슘 합금이 체내에서 녹는 과정을 보여주는 세계 최초의 연구결과이다. 연구진은 기존의 염색기법과는 다른 빌라누에바(villanueva) 골염색법이라는 새로운 분석기법과 재료연구에 사용되는 전자현미경을 이용하여 쉽게 관찰할 수 없었던 생체분해성 금속과 인체조직간 계면에서 일어나는 연속적 분해거동을 세포에서 원자단위까지 계층적인 분석을 통해 밝혀내었다. 특히, 골 염색으로 관찰한 생물학적 영역에서의 분석에 그쳤던 기존의 연구결과와는 달리, 생분해성 금속소재영역과 그 경계까지의 연속적인 변화거동을 재료분석 기법인 전자현미경을 사용하여 동시에 관찰했다. 생분해성 금속이 체내에서 녹으면서 신생골을 형성시켜 골절의 치료에 도움을 주는 현상을 시간의 흐름에 따라 확인할 수 있었다. 연구진이 개발한 마그네슘 임플란트는 아주대학교 병원에서 53개의 사례에 이식되어 각각 6개월에서 12개월간 관찰하여 어떠한 부작용도 없이 치료를 완료하였으며, 이를 통해 판매허가를 획득한 바 있다. 본 연구에서는 이 과정에서 생분해성 마그네슘이 녹으면서 주변골과 유사한 조직을 만들고 이들 주변에 뼈조직을 형성하는 세포를 불러들여 최종적으로 신생골로 변화시키는 과정을 확인했다. 이 같은 결과는 장기간 임상결과를 통해, 치료효과에 대한 과학적인 근거를 바탕으로 인체에 대한 안정성 및 기능성을 동시에 증명한 결과로서 이후 생분해성 금속소재의 사용에 대한 인식을 전환시켜 많은 영역에 활용될 수 있는 가능성을 제시하고 있다. 김유찬 박사는 “본 기술은 KIST, U&i(주), 서울아산병원, 아주대병원, 국민대학교 등 산학 연병의 컨소시엄으로 구성하여 기초연구에서부터 임상결과까지 전 과정을 고찰하여 얻어진 융합연구로서, 의공학 연구에 새로운 모델을 제시한 의미 있는 결과이다. 하지만, 재료물성의 한계로 수지부와 같은 비교적 응력을 덜 받는 부위에만 사용하고 있고, 향후 강도 및 연신율이 향상된 마그네슘 함금개발이 반드시 진행되어야 한다. 이에 본 연구결과를 바탕으로 골 전반에 걸쳐 사용할 수 있는 새로운 합금이 개발된다면 연 30~40조원에 해당하는 시장이 창출될 것으로 예상되며 이와 같은 시장을 선점하기 위해서는 국가적 지원이 절실히 필요하다”고 밝혔다. 본 연구는 KIST 의공학연구소 플래그쉽 연구사업과 서울시 RNBD사업의 지원으로 수행되었으며, 연구결과는 세계적 학술지인 미국국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences; PNAS) 1월 4일자 온라인판에 게재되었다. * (논문명) Long-term clinical study and multiscale analysis of in vivo biodegradation mechanism of Mg alloy - (공동 제1저자) 국민대학교 이지욱 연구교수, 한국과학기술연구원 한형섭 연구원, 아주대학교병원 한경진 교수 - (공동 교신저자) 한국과학기술연구원 김유찬 책임연구원, 서울아산병원 이강식 박사 <그림자료> <그림 1> 본 연구에서 계층적 분석을 한 조직학적 사진 및 전자현미경사진. 토끼 대퇴골과에 마그네슘 합금 임플란트를 식립하고 8주 후가 되면 최초 임플란트가 체내에서 녹으면서 석회화층과 신생골이 생성되고 있는 것을 관찰 할 수 있다. <그림2> 마그네슘 합금 임플란트과 신생골 계면에 대한 전자현미경 분석. (A) 마그네슘과 산소가 많은 영역I, 칼슘과 인이 많은 영역II, III, V, 탄소가 많은 영역IV로 구분된다. (B) 각 영역에 대한 미세구조의 변화를 보여주는 사진으로, 영역 I, 영역 II는 비정질구조, 영역 II’, 영역 III은 결정질 구조를 나타낸다. (C) 각 영역에 대한 (마그네슘+칼슘) / 인의 비율, 마그네슘 (%), 칼슘 (%), 인 (%)의 성분변화. <그림3> 식립 기간에 따른 마그네슘 합금 임플란트 계면의 villanueva 염색된 골조직사진이며 (A)는 8주 (B)는 16주 그리고 (C)는 26주를 나타낸다. (A, i) 식립 후 8주에서 마그네슘합금의 녹는 모습을 형광 저배율에서 찍은 사진이며 , (B, i) 식립 후 16주, (C, i)는 26주 후의 저배율 사진이다. (A, ii) 식립 후 8주에서 뼈의 형성 모습을 형광-고배율에서 찍은 사진이며, (B, ii) 식립 후 16주, (C, ii)는 26주 후의 고배배율 사진이다. 그리고 (A, iii) 식립 후 8주에서 뼈의 형성 모습을 자영광-고배율에서 찍은 사진이며, (B, iii) 식립 후 16주, (C, iii)는 26주 후의 고배배율 사진이다. (A, i), (B, i), (C, i)의 주황색 실선은 원래의 임플란트 표면을 나타내며, 파란색의 점선은 각 식립시간에서의 임플란트 중앙부를 나타낸다. <그림4> 마그네슘 이식 1년 후, 완전히 녹으면서 뼈가 치유된 임상결과이다. (A) 요골 골절에 이식한 마그네슘합금 임플란트(MI)와 주상골 골절 부위에 스테인레스 임플란트(SI)를 이식 후, 1년 후 환자의 왼쪽 X-ray 사진이다. (B) 시술 경과에 따른 X-ray 사진을 나타낸다. (i) 시술 전 요골 골절과 주상골 골절 (ii) 시술 직후 요골 골절에 식립한 MI (노란색 화살표)와 주상골 골절부에 이식된 SI, (iii) 시술 6개월 후 요골 골절에 이식된 MI와 주상골 골절부에 식립한 SI, (iv) 시술 12개월 후 경과. (C) 시술 경과에 따른 MI의 변화를 설명하는 모식도. 빨간색 화살표는 요골 골절, 백색 화살표는 주상골 골절, 노란색 화살표는 MI를 나타낸다.

- 84

- 작성자생체재료연구단 김유찬 박사팀

- 작성일2016.01.14

- 조회수29685

-

83

웨어러블 바이오센서 핵심 기술 개발

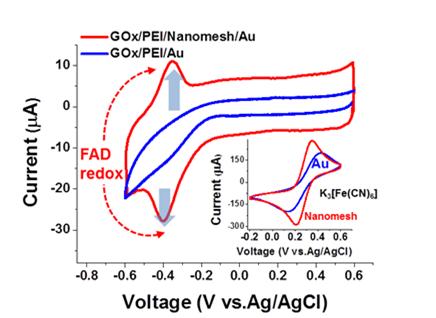

웨어러블 바이오센서 핵심 기술 개발 - 나노 소재와 바이오 물질을 이용하여 효소와 전자를 직접 주고받는 방식의 고 생체 안정성, 고선택성, 고민감도 바이오센서 기술 개발 - 유연집적소자 구현이 가능하고 다양한 효소에 적용 가능한 플랫폼 기술로 차세대 헬스케어용 웨어러블 디바이스에 활용 가능 최근 신체에 착용하거나 부착하여 생체 정보를 모니터링하고 건강을 관리할 수 있는 웨어러블 디바이스에 대한 관심이 급격히 증가하고 있다. 지금까지개발된 웨어러블 센서는 주로 인체의 움직임이나 물리적인 정보들을 모니터링하는 것이 주류였다. 인체에 부착하여 눈물, 땀 등 생체 용액을 분석하여 건강지표와 관련 있는 화학적인 정보를 얻을 수 있는 웨어러블 센싱 플랫폼 기술은 상대적으로 그 개발 속도가 뒤쳐졌다. 이는 웨어러블 바이오센서의 경우 선택성과 민감도뿐만 아니라 신체 안정성과 기계적 유연성이 동시에 만족해야 하므로 이를 구현하는 데 기술적으로 어려움이 있었기 때문이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권)은 스핀융합연구단 이현정 박사팀이 “나노 소재와 바이오 물질을 이용하여 인체 안정성이 높고 선택성과 민감도가 뛰어난 유연 바이오 센싱 플랫폼 기술을 개발했다”고 밝혔다. 눈물, 땀, 타액 등의 생체 용액은 건강 상태와 관련된 생체 지표들(바이오마커)을 많이 포함하고 있다고 알려져 있다. 인체에 부착 혹은 착용하여 이러한 생체 용액을 분석하고 바이오 마커 정보를 주고받을 수 있는 웨어러블 바이오센서 기술은 전세계 기업, 연구소, 대학에서 활발하게 개발하고 있다. 생체 내 바이오 마커와 결합하는 효소들은 바이오 마커와 전자를 직접 주고받을 수 있는 산화환원센터를 가지고 있는 경우가 많다. 기존에 널리 사용되는 효소 기반 바이오센서는 화학적 매개체를 통하여 효소의 이러한 산화환원센터로부터 전자를 전극으로 전달 받았는데 (제 2세대 바이오센서), 이러한 전자 매개체로 사용되는 물질은 대게 독성이 높은 화학 물질이어서 인체에 적용하는 웨어러블 디바이스에 적용하는데 한계가 있었다. 반면, 효소의 산화환원센터와 전극이 매개체 없이 직접적으로 전자를 주고받는 방식인 직접-전자-전달 (Direct-Electron-Transfer, DET) 방식을 이용하는 제 3세대 바이오센서의 경우, 화학적 매개체를 이용하지 않으므로 인체 안정성이 높고, 동작 전압이 낮아 방해요소인자들에 대해서 둔감하므로 선택성도 매우 높다고 알려져 있다. 그러나 DET 방식의 제 3세대 바이오센서는, 효소의 산화환원센터와 전극 간의 저항이 높아 그 전자 전달 효율이 낮은것이 큰 문제였다. 특히 눈물, 땀, 타액 등의 생체 용액 내에 있는 건강지표 인자들은 혈액 내에 존재할 때 보다 그 농도가 수십 배 이상 낮은 경우가 많아 전자 전달 효율이 낮은 DET 방식을 적용하기는 더욱 어려웠다. 나노전자소재를 전극으로 이용하면 효소와 긴밀한 전기적 접촉이 가능해 효소와 전극 간의 저항을 낮춰 직접적인 전자 전달의 효율을 높일 수가 있다. 그러나 기존의 나노 소재 기반 효소 전극 공정은 전극을 기능화 시키는 과정에서 전극의 전기적 특성이 저하되는 경우가 많아 효율이 높지 않거나 유연집적소자공정에 적합하지 않아 웨어러블 디바이스에 적용하기 어려웠다. 이현정 박사팀은 고전도성 나노전자소재인 단겹탄소나노튜브와 강한 결합력을 가진 실 모양의 바이오 물질을 이용하여 (M13 박테리오파지) 단겹탄소나노튜브를 나노그물 구조의 대면적 전도성 나노메쉬 전극으로 형성하고, 고분자 전해질 층을 이용하여 효소를 나노메쉬 전극과 결합시켜 전자전달효율이 높은 나노메쉬 효소전극을 개발하였다. 나노메쉬 전극은 기계적인 유연성이 뛰어나고 수용액에서 대면적으로 형성되므로 단순한 공정으로 유연소자제작이 가능하다. 또한 연구진이 개발한 바이오 물질은 수용액에서 음전하를 띄고 있어서 반대 전하를 띄는 고분자 전해질 층을 이용하여 효소를 나노메쉬 전극에 효율적으로 고정화시킬 수 있었다. 연구팀이 개발한 나노메쉬 효소전극을 이용한 제 3세대 글루코스센서는 그 민감도가 세계적 수준의 값을 나타내었으며, 특히 세계 최초로 구현한 제 3세대 유연글루코스센서도 비슷한 수준의 민감도를 보임으로써 차세대 헬스케어용 웨어러블 바이오센서로의 높은 적용 가능성을 보여주었다. 연구팀은 또한 개발한 나노메쉬 효소전극 기술을 적용하여 글루코스센서에 쓰이는 글루코스옥시다아제 효소를 비롯하여 콜레스테롤 옥시다아제, 락테이트 옥시다아제 등 총 8가지 다른 효소에 대해서 전자를 직접 주고받을 수 있음을 증명하였다. 또한 나노메쉬 효소 플랫폼은 바이오 플루이드 내 주요 방해 인자들로 알려진 ascorbic acid, uric acid, acetaminophen등에는 반응을 하지 않아서 바이오 센서의 가장 큰 이슈 중 하나인 선택성 측면에서도 뛰어난 특성을 나타내었다. 따라서 본 연구를 통하여 개발된 기술을 적용한 웨어러블 디바이스를 이용하면 글루코스뿐만 아니라 젖산, 콜레스테롤, 과산화수소 등 여러 건강지표 인자들을 효과적으로 모니터링 할 수 있을 것으로 기대된다. 본 연구는 KIST의 주요 연구 사업으로 수행되었으며, 연구결과는 재료 연구 분야의 학술지인 어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)지에 12월 14일자에 온라인으로 게재되었다. * (논문명) Direct Electron Transfer of Enzymes in a Biologically Assembled Conductive Nanomesh Enzyme Platform - (제1저자) 한국과학기술연구원 이승우 박사 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이현정 박사 <그림자료> <그림 1> 왼쪽: 효소와 직접 전자를 주고받기 위하여 나노전극으로 사용한 나노메쉬소재의 이미지와 그 나노구조의 개략도. 오른쪽: 나노메쉬기반 효소전극 플랫폼의 나노구조의 개략도. 전자를 주고받을 수 있는 효소(enzyme)가 고분자 전해질 층 (polyelectrolyte)을 통하여 나노메쉬에 접촉되어 있음. 나노메쉬에서 단겹탄소나노튜브는 전기를 통하는 나노 전극역할을 하며, M13 phage 바이오 물질(M13 phage)은 나노메쉬의 나노구조를 제어할 뿐 아니라 대면적 나노메쉬구조를 유지하고 안정화하는 역할도 하게 된다. 또한 표면에 전하를 띄고 있어서 고분자 전해질 층을 이용하여 효소를 고정화시키는 역할도 한다. <그림2> 나노메쉬기반 글루코스 옥시다아제 효소 (GOx) 전극(GOx/PEI/Nanomesh/Au)과 나노메쉬가 없는 일반적인 금 효소 전극(GOx/PEI/Au)에서 글루코스옥시다아제 효소의 직접전자전달 효율을 비교한 그림. 직접전자전달효율이 높을수록 FAD redox에서 나오는 전류피크의 크기가 크다. 나노메쉬가 형성된 전극에서 효소의 전자전달효율을 매우 높임을 알 수 있다. <그림3> 나노메쉬 효소전극을 이용한 제3세대 유연 글루코스센서. 글루코스의 양이 증가할수록 직접전자전달에 의한 전류크기가 줄어드는데, 그 줄어드는 정도가 글루코스의 양에 비례함을 이용하여 글루코스센서를 구현할 수 있다. 나노메쉬 효소 전극기반 글루코스센서는 유연할 뿐만 아니라 방해 물질에 대하여 선택성이 뛰어나고 감도가 좋아 눈물, 땀과 같은 생체 용액 내에서 낮은 농도를 지닌 표적 물질만 모니터링 할 수 있는 고성능 웨어러블 센서로 유용하게 응용될 수 있다. <그림4> 나노메쉬 효소전극 기반 바이오 센싱 플랫폼. 건강지표와 관련이 있는 콜레스테롤, 젖산, 과산화수소 등 다양한 성분과 반응하는 효소에 대하여도 전자를 직접주고 받을 수 있으며 바이오센서로 응용이 가능함.

- 82

- 작성자스핀융합연구단 이현정 박사팀

- 작성일2015.12.17

- 조회수33525

-

81

KIST, 세계최초로 알츠하이머병의 근원적 치료 가능한 신약 개발

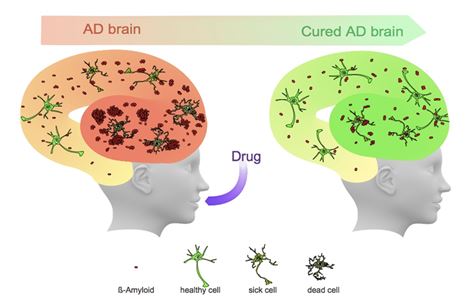

KIST, 세계최초로 알츠하이머병의 근원적 치료 가능한 신약 개발 - 알츠하이머병의 원인 독성 단백질 완벽히 제거하고, 인지 능력을 정상 수준으로 회복 - 독성 없고 흡수율 높아 물에 타먹을 수 있는 소분자 물질 고령화 시대 대표적 질환인 알츠하이머병은 치매의 60~80%를 차지할 정도로 치매 중 가장 흔한 퇴행성 뇌질환이다. 알츠하이머병은 예방 및 치료 방법이 없는 질병으로, 약 10년여에 걸쳐 진행되며 치료기간동안 오랜 약물 투약이 필요하다. 그래서 섭취하기 쉽고 부작용이 적으며 체내에 들어갔을 때 안정성이 뛰어난 의약품이 필요하다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 연구진은 알츠하이머병을 근원적으로 치료할 수 있는 신약 후보물질을 개발했다. 식수에 타서 마셨을 때 알츠하이머병의 원인 단백질인 베타아밀로이드를 뇌에서 완벽하게 제거하고 치매 증상을 정상 수준으로 회복시켜줄 수 있는 물질로 세계적으로 처음 보고되는 치료방법이다. KIST 뇌과학연구소 김영수 박사, 김동진 소장 연구팀은 경구로 투약한 EPPS라는 신약후보물질이 알츠하이머병을 유발하는 베타아밀로이드 단백질의 응집체를 뇌에서 완벽히 제거하고 기억력 감퇴와 인지능력 저하 등의 치매 증상을 치료할 수 있다고 밝혔다. (주: EPPS는 화합물 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propanesulfonic acid의 줄임말) 연구팀은 알츠하이머병의 원인 단백질로 알려진 베타아밀로이드 단량체는 정상인의 뇌에도 분포되어있으나 알츠하이머 환자의 뇌에서만 응집되어있다는 점에서 본 연구의 아이디어를 착안했다. 단백질의 응집체와 다양한 합성화합물들 간의 상호 반응을 조사했고, EPPS가 베타아밀로이드 응집체를 독성이 없는 단량체 형태로 풀어준다는 연구결과를 도출했다. 이 결과를 바탕으로 식수에 EPPS을 녹인 후 알츠하이머병에 걸린 생쥐에게 3개월간 투여하여 뇌기능의 변화를 관찰했고, 인지 능력을 관장하는 뇌의 해마와 대뇌피질 부위에 있는 베타아밀로이드 응집체가 모두 사라진 것을 발견했다. 생쥐의 기억력 검사로 쓰이는 Y-maze, Fear conditioning 및 Morris water maze와 같은 행동시험에서 약물을 섭취한 알츠하이머 생쥐의 인지 기능이 정상 수준으로 회복되었다. 또한, 알츠하이머병이 진행되면서 나타나는 증상인 신경 염증이 사라졌을 뿐만 아니라 뇌 기능 저하를 유발하는 GABA 급성분비 또한 억제 된다는 것을 확인했다. 주목할 만한 특징은 EPPS가 뇌의 혈관장벽을 투과하여 경구로 섭취하여도 뇌에서 흡수가 잘 되는 물질이라는 점이다. 이런 이유로 별도의 복잡한 투약절차 없이 식수 등 음식으로 EPPS를 섭취해도 효과가 높다. 이번 연구 결과를 토대로 연구팀은 EPPS가 의약품으로 허가될 수 있도록 전임상 및 임상 연구를 추진하고 있다. 또한, 이 물질은 알츠하이머병의 혈액 진단 시스템 개발 사업과 연계되어 알츠하이머병의 진단과 치료를 동시에 수행할 수 있는 연구도 진행 중이다. 본 연구 결과는 12월 9일 세계적으로 권위있는 과학지인 ‘Nature Communications’에 ‘EPPS rescues hippocampus-dependent cognitive deficits in APP/PS1 mice by disaggregation of amyloid-ß oligomers and plaques’라는 제목으로 게재되었다. (주: amyloid-ß: 아밀로이드-베타) 이 연구는 KIST 뇌과학연구소 기관고유사업의 일환으로 추진되었다. KIST 김영수 박사는 “이번에 발견한 EPPS의 알츠하이머병 치료 효능을 신약 개발에 적용하면 인체 친화적이고 부작용이 없으며 효능이 우수한 치료제를 개발할 수 있을 것으로 보인다”며, “본 연구의 결과를 토대로 알츠하이머병의 병리학적 원인 규명 및 근원적 치료제 개발 연구에 더욱 힘쓸 예정”이라고 하였고, KIST 김동진 뇌과학연구소장은 “임상 연구를 수행해봐야 알 수 있겠지만, 현재까지의 연구결과만으로도 치매의 근원적 치료제 개발의 새로운 방향을 제시했다는 점에서 그 의미가 크다”라고 말했다. <그림자료> 그림1) 신약후보물질에 의한 알츠하이머병 치료 효과 (원인물질제거), 치매 생쥐 뇌(좌), 약물 투약 후 치매 생쥐 뇌(우) 알츠하이머병이 유발된 생쥐 모델에 EPPS를 투약한 결과 병을 유발하는 베타아밀로이드 응집체가 뇌에서 거의 사라졌음. 그림2) 신약후보물질의 알츠하이머병 치료 기전 알츠하이머병의 원인 독성 단백질 완벽히 제거하고 인지 능력을 정상 수준으로 회복

- 80

- 작성자뇌과학연구소 김영수 박사, 김동진 소장 연구팀

- 작성일2015.12.08

- 조회수37784

-

79

웨어러블 태양전지, 이제는 옷으로 입는다

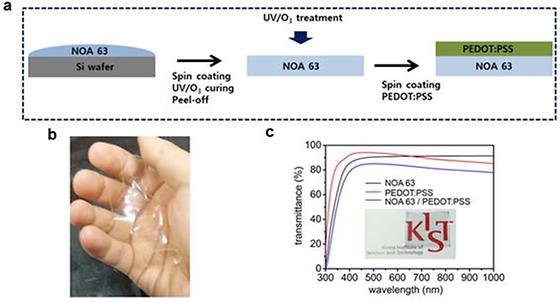

웨어러블 태양전지, 이제는 옷으로 입는다 - 형상 기억 고분자 기판을 활용한 신개념 고효율 플렉서블 태양전지 구현 - 접어도 깨지지 않고 구겨져도 원래 형태로 회복하여 웨어러블 소자에 적용 웨어러블, 플렉서블 기기에 적용할 태양전지는 기계적 유연성과 높은 광전 변환 효율이 동시에 요구 된다. 국내 연구진이 구겨지거나 접어도 원래 형태로 회복이 가능하며 효율이 높은 새로운 구조의 플렉서블 태양전지 원천 기술을 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전하이브리드연구센터 고민재 박사팀과 연세대학교 (총장: 정갑영) 기계공학과 김대은 교수팀은 형상 기억 고분자 기판위에 기존의 잘 깨지는 투명전도성 전극(*ITO (Indium Tin Oxide))과 금속 후면전극 대신에 고분자 투명전극(*PEDOT:PSS)과 액체 금속을 사용하여 태양전지를 접고 구기더라도 원래 형태로 돌아갈 수 있는 새로운 개념의 플렉서블 *페로브스카이트 태양전지를 개발하였다고 밝혔다. *용어설명 ITO : 주석 산화물 (tin oxide)에 인듐이 도핑 된 금속 산화물로서 투명하면서도 금속의 전기 전도도에 준하는 높은 전도성을 가지기 때문에 태양전지, 디스플레이 분야에서 대표적으로 사용 되는 소재이다. PEDOT:PSS : poly(3,4-ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate의 약자로, 대표적인 투명 전도성 고분자이다. ITO를 대체 할 수 있는 투명 전극 소재로 꼽히며 ITO보다 낮은 가격과 용액공정이 가능하다는 장점을 가지고 있다. 페로브스카이트 : 유기물이 달린 양이온과 요오드화납 음이온이 결합되어 있는 물질로서, 최근 차세대 태양전지의 광 흡수층으로 많이 사용되는 반도체이다. 기존의 금속산화물로 이루어진 페로브스카이트 결정 구조와 유사한 구조를 갖는다. 최근 유-무기 하이브리드 페로브스카이트 태양전지가 향후 실리콘 태양전지와 경쟁을 할 수 있을 정도의 큰 잠재력을 갖고 있는 것으로 평가받고 있다. 연구 시작 3년 만에 최고 효율 20.1 % 까지 기록했고, 용액 및 저온 공정에 기반을 두고 있기 때문에 특히 플렉서블 태양전지로 사용되기에 최적화 된 물질이다. 플렉서블 태양전지는 플라스틱 기판을 사용하기 때문에 150도 이하의 저온 공정을 필요로 하는데, 유기 반도체를 페로브스카이트와 전극 사이에 중간층으로 사용하는 태양전지 구조에서는 모든 공정이 150도 이하에서도 제작이 가능하므로 플렉서블 태양전지에 최적화 되어 있다고 볼 수 있다. 그러나 웨어러블 및 플렉서블 소자의 전력 공급체로 적용하기 위해서는 기존의 플라스틱 기판을 대체할 수 있는 새로운 투명전극 기판이 필요했다. 일반적으로 사용되는 플라스틱 필름은 많이 구부리거나 접으면 소성 변형이 쉽게 일어나서 원래 형태로 회복이 되지 않고 투명전도성 전극 역시 잘 깨지기 때문에 웨어러블 및 플렉서블 소자에 적용하기엔 적합하지 않은 기판이다. 공동연구팀은 이러한 플라스틱 필름 대신 형상 기억 고분자(*NOA 63)를 평평한 기판으로 만들어서 120도 이하의 저온 공정으로 페로브스카이트 태양전지를 구성하였다. 태양전지를 접기 전 광전변환 효율이 최고 10.83 %, 접고 난 후 10.4 %였으며 1000번 벤딩 테스트 후에도 9.68 %로 ITO가 없는 페로브스카이트 태양전지 중에서는 가장 높은 효율과 기계적 안정성을 나타냈다. 또한 완전히 구겨지더라도 기판의 형상 기억 특성 때문에 최초의 형태와 거의 유사한 모양으로 회복 되었으며 원래 형태로 복구 된 후에는 6.1% 효율을 기록하였다. 그리고 *나노 인덴테이션 분석법과 전자현미경을 이용하여 태양전지에 사용 된 재료의 기계적 특성을 심도 분석하고 수학적 시뮬레이션을 통해 태양전지를 접더라도 모든 재료에 손상 없음을 세계 최초로 증명하였다. 따라서 페로브스카이트 박막은 매우 유연하면서도 높은 광전효율을 낼 수 있는 광 흡수 물질이며 이는 앞으로 플렉서블 태양전지 분야에서 각광을 받을 수 있을 것이라 기대가 된다. *용어설명 참고 연구책임자인 고민재 박사는 “개발한 태양전지는 유연성이 매우 뛰어나고 용액 및 저온공정이 가능하며, 효율이 높아 웨어러블 태양전지, 휴대 전자 소자 등 다양한 전자 기기의 핵심적인 광에너지 자원으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다” 고 밝혔다. 본 연구는 KIST 주요연구사업인 영 펠로우 연구사업과 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 글로벌프런티어사업 멀티스케일 에너지시스템연구단의 지원으로 수행되었다. 연구결과는 에너지 분야의 전문학술지인 Advanced Energy Materials 11월 18일자에 표지논문으로 게재되었다. * (논문명) Mechanically Recoverable and Highly Efficient Perovskite Solar Cells: Investigation of Intrinsic Flexibility of Organic-Inorganic Perovskite - (공동 제1저자) 한국과학기술연구원 박민우 박사 연세대학교 기계공학과 김해진 박사과정 - (교신저자) 한국과학기술연구원 고민재 박사 연세대학교 기계공학과 김대은 교수 <그림자료> <그림 1> (a) 형상 기억 고분자 기판 및 투명전극을 만드는 과정. (b) 만들어진 형상 기억 고분자 기판의 실제 사진 (c) 형상 기억 고분자 기판, 투명전극의 파장에 따른 광투과도 <그림 2> (a) 플렉서블 페로브스카이트 태양전지 모식도 및 전자현미경을 촬영한 단면 사진 (b) 투명전극위에 증착 된 페로브스카이트 박막 표면의 원자현미경 사진 (c) 페로브스카이트 박막의 표면 거칠기 (d) 페로브스카이트 박막 표면의 전자현미경 사진 (e) 페로브스카이트 박막의 x선 회절 peak <그림 3> (a) 액체 금속을 제외한 태양전지 표면을 곡률 반경 1 mm로 접었을 때 관찰한 전자현미경 사진 (b) 액체 금속을 제외한 태양전지 표면을곡률 반경 0.5 mm 로 접었을 때 관찰한 전자현미경 사진 (c) 곡률 반경에 따른 태양전지의 전압-전류 곡선 (d) 벤딩 테스트 횟수에 따른 4가지 광전 특성 변화 <그림 4> (a) 실제 태양전지를 구기고 난 뒤 완벽하게 회복되는 모습을 관찰한 사진 (b) 태양전지를 구기기 전-후 전류-전압 곡선 (c) 구겨진 태양전지가 회복하고 난 후 표면을 관찰한 전자현미경 사진 (d) (c)가 확대된 전자현미경 사진 <그림 5> (a) 나노 인덴테이션 방법으로 얻은 태양전지를 구성하는 각 재료의 스트레스-스트레인 곡선 (b) 태양전지를 구성하는 각 재료의 항복 응력 (c) 태양전지를 구성하는 각 재료의 탄성계수와 탄력성 (d) 수학적 시뮬레이션으로 얻어진 곡률 반경 1 mm에서 태양전지에 인가되는 스트레스, 스트레인 분포도 (e) 수학적 시뮬레이션으로 얻어진 곡률 반경 0.5 mm에서 태양전지에 인가되는 스트레스, 스트레인 분포도

- 78

- 작성자광전하이브리드연구센터 고민재 박사팀

- 작성일2015.12.01

- 조회수29613

-

77

나이변환 가능한 3D 몽타주기술

1. 기술개요 실사 데이터 베이스 기반의 3D 얼굴정보 생성 및 예측 기술을 이용한 정밀 3D 생성 기술과 2D 몽타주 생성 및 자동 나이변환 기술 2. 기술특징 - 조명, 시점 제어 등 다양한 효과를 기반으로 한 기존 2D 몽타주 한계 극복 - 나이변환 기술 적용으로 장기 미제 사건 및 미아 찾기 대응 가능 - 여러사람이 함께하는 가상 물체 실감조작 기술 - 다양한 2D 이미지 편집 기술 및 직관적 몽타주 자유 변형 - 목격자 진술에 의거한 몽타주 인식의 정확도 및 몽타주 제작 속도 향상가능 3. 응용분야 - 보안분야 : 신속하고 정확한 나이, 인상 인식/ 변환기술로, 장기 실종자 및 용의자 탐색 가능 CCTV를 통한 인식 기술과 상호 보완적인 기술로 활용

- 76

- 작성자김익재

- 작성일2015.11.28

- 조회수19592

-

75

이산화탄소 자원화를 위한 고효율 은 나노 촉매 개발

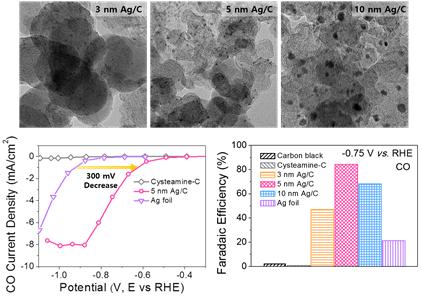

이산화탄소 자원화를 위한 고효율 은 나노 촉매 개발 - 이산화탄소로부터 직접 화학원료 생산 가능한 저가용 촉매 개발 - 저 비용 고 성능 촉매 개발로 인공광합성 상용화 가능성 열어 화석 연료 기반의 에너지 소비는 대기 중의 이산화탄소 농도를 지 속적으로 증가 시키고 있다. 이산화탄소는 지구 온난화를 일으키는 대표적인 기체다. 미국 국립해양 대기청은 2015년이 전 세계적으로 가장 더운 한 해로 기록 될 것이라고 발표했다. 최근 태양빛을 이용하여 이산화탄소와 물로부터 직접 화학연료를 생산 하는 인공 광합성 기술이 주목받고 있다. 인공광합성 기술은 대기중의 이산화탄소를 활용하여 태양에너지를 연료나 화학 원료 형태로 저장할 수 있어 이산화탄소 저감과 탄소 순환이라는 측면에서 기후변화에 대응하는 핵심기술로 발전할 전망이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 청정에너지연구센터 민병권, 황윤정 박사 연구팀(이하 연구팀)은 은 나노 입자를 탄소 담지체에 직접 성장(은 이온이 탄소 담지체에 수백에서 수천 개 모이면서 3, 5, 10 nm 나노 크기로 커지게 됨)시켜, 선택적으로 이산화탄소를 일산화탄소로 전환시키는 고효율 촉매를 새롭게 개발했다. 일산화탄소와 수소의 혼합기체는 합성기체라고 불리며 다양한 화합물을 합성하는데 널리 쓰이고 있는 유용한 기체 화학원료 이다. 일산화탄소는 전 세계 연간 50조원에 달하는 시장을 보이고 있으며, 꾸준히 성장하고 있다. 인공광합성 기술을 실현하기 위해서는 다양한 요소 기술이 필요한데, 핵심 기술들 중 하나는 이산화탄소를 유용한 화합물로 전환시켜주는 촉매 기술이다. 연구팀은 이산화탄소를 유용한 화학 원료로 전환 가능한 고효율 및 고성능의 촉매 개발에 성공하였다. 전기화학적으로 이산화탄소를 환원 하여 고부가 화학원료로 바꾸는 반응은 높은 과전압이 필요하기 때문에 낮은 과전압에서도 선택적으로 목표한 생성물을 만들어 내는 촉매의 개발은 인공광합성 기술의 상용화를 위해 필수적이다. 특히, 수용액에서 이산화탄소 환원 반응은 물이 직접 환원되어 수소가 생성되는 반응과 경쟁적이기 때문에 효율적인 이산화탄소 환원 촉매의 개발은 매우 중요하다고 할 수 있다. 현재까지는 금 촉매가 이산화탄소를 일산화탄소로 전환시키는데 가장 효과적이라고 알려져 있었지만 비싼 가격과 낮은 안정성 문제 때문에 한계에 봉착해 있었다. 은의 경우는 금 촉매에 비해 과전압이 많이 필요로 하여, 가격적인 면의 이점(금 가격의 1/65)에도 불구하고 주목을 받지 못하고 있었다. 연구팀은 고효율, 저가 촉매 제조를 위해 은 나노 입자를 탄소 담지체 위에 직접 성장시키는 기술을 개발하였고, 이를 이용하여 이산화탄소로부터 일산화탄소를 기존 은 촉매에서 필요하던 과전압보다 40 % 줄어든 과전압에서 고효율로 생산할 수 있음을 보여주었다. 또한 연구팀이 개발한 은 나노 촉매는 이산화탄소로부터 선택도 80% 이상으로 일산화탄소를 생산하였고, 특히 은 촉매의 단위 질량당 높은 반응성을 보였다. 이 결과는 현재 보고된 은 촉매들의 성능 중 최고 수준으로, 적은 양의 촉매로도 높은 활성을 기대할 수 있게 되었다. 개발된 촉매는 은 나노 입자와 탄소 담지체가 효과적으로 결합하여 이산화탄소 환원 반응 후에도 비교적 높은 안정성을 보였다. 안정적이고, 저 비용 고 효율 촉매 개발을 통해, 연구팀이 구현한 바 있는 일체형 인공광합성 디바이스에 적용함으로써 인공 광합성 기술의 상용화를 한층 앞당길 전망이다.(“A monolithic and standalone solar-fuel device having comparable efficiency to photosynthesis in nature” Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3, 5835-5942. ) 연구팀은 “이번에 개발된 저가, 고효율의 이산화탄소 환원 촉매는 향후 태양 빛만으로도 원하는 고부가 화학원료를 직접 생산 할 수 있는 미래형 화학원료 생산 시스템 상용화에 큰 기여를 할 것이다.”고 밝혔다. 본 연구는 KIST 미래원천 연구사업 및 미래부 특화전문대학원 학연협력 지원사업의 지원으로 수행되었으며, 연구결과는 화학 분야의 저명한 국제 학술지인 미국화학회지 (Journal of the American Chemical Society: JACS) 11월 4일자에 게재되었다. * (논문명) Achieving Selective and Efficient Electrocatalytic Activity for CO2 Reduction Using Immobilized Silver Nanoparticles - (제1저자) 한국과학기술연구원 김청희, 전효상 연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 민병권 센터장, 황윤정 선임연구원 <그림자료> 개발된 세 가지 크기의 은 나노 입자들과 전기화학적 이산화탄소 환원반응의 일산화탄소로 전환 반응성 및 선택성을 나타낸 결과. 과전압의 감소와 80% 이상의 일산화탄소 전환율을 확인.

- 74

- 작성자청정에너지연구센터 민병권, 황윤정 박사팀

- 작성일2015.11.20

- 조회수24927

-

73

2차원 흑린 원자막 메모리 소자 제작 성공, 차세대 2차원 반도체 소자 연구 박차

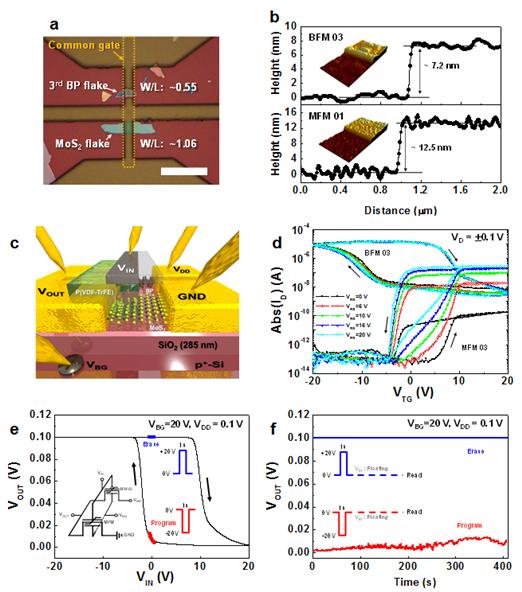

2차원 흑린 원자막 메모리 소자 제작 성공, 차세대 2차원 반도체 소자 연구 박차 - 2차원 흑린 원자막과 강유전성 고분자 물질을 이용한 메모리소자 개발 - 세계 최초의 2차원 흑린 원자막 기반 메모리 소자 실리콘을 대체하는 새로운 차세대 반도체 소재로써 전 세계적으로 2차원 원자막 재료에 대한 관심이 높아지고 있다. 대형 가전제품의 폭발적인 수요 증대와 더불어 보다 값싸고 양질의 반도체 소재를 찾기 때문이다. 반도체로써 현재까지 발견된 2차원 원자막 소재 중에서 가장 큰 관심을 받고 있는 소재가 바로 인의 동소체 중의 하나인 흑린이다. 흑린은 상온에서 다른 원자막 소재에 대비 10배 이상의 빠른 전하 이동도를 보이며, 단일 원소로 구성되어 대면적 공정이 가능한 꿈의 소재이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 황도경/최원국 박사 연구팀과 연세대학교 물리학과 임성일 교수 연구팀은(이하 연구팀) 흑린 원자막 (Black Phosphorus)와 강유전성 고분자 물질[P(VDF-TrFE)]을 반도체 채널 및 유전층으로 사용하여 안정적인 비휘발성 메모리 소자를 제작하는데 성공하였으며 이러한 메모리 특성을 전압 신호 (Digital signal)로 직접 읽을 수 있는 신개념의 메모리 소자 개발에 성공하였다. 2차원 흑린 원자막 소재는 가장 최근에 발견된 새로운 반도체 소재로써 0.3-2.0 eV의 밴드갭을 가지고 있어서 밴드갭이 없는 그래핀 원자막의 반도체 특성의 한계를 뛰어 넘는 차세대 반도체 물질이다. 상온에서 수천의 전하이동도를 가지지만 공기 중의 산소 및 수분과 빠르게 반응하여 흑린 원자막의 산화 및 붕괴를 일으키는 문제가 있다. 연구팀은 강유전성 고분자 물질을 유전체 및 흑린 보호층으로 동시에 사용함으로써 흑린 원자막의 산화를 막고 보다 안정적인 메모리 소자를 구현할 수 있었다. 아날로그 신호인 전류 구동 소자는 메모리 컴퓨팅 기반의 구동 소자에서 완전한 형태의 메모리 소자로 동작하지 못하는 문제를 가진다. 연구진은 2차원 원자막 메모리 소자의 완전한 메모리 소자 구현을 위해 흑린 기반의 비휘발성 메모리소자에 외부 저항을 연결하는 인버터 형태의 소자를 제작하였으며, 보다 발전된 형태인 n형 반도체 (MoS2, 이황화 몰리브덴)와 p형 반도체 (흑린)로 구성된 CMOS? (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 구조의 강유전성 인버터 소자를 제작함으로써 세계 최초의 강유전성 CMOS 인버터 메모리 소자를 구현하는데 성공하였다. ? . CMOS : n형 트랜지스터와 p형 트랜지스터로 이루어진 인버터 논리회로 가장 기본 적인 반도체 단위 응용소자이다. 이황화물리브덴/흑린 강유전성 CMOS 인버터 메모리소자는 전압 구동의 완전한 메모리 소자로써 우수한 메모리 특성을 보여주며 약 98%의 메모리 저장 효율을 가지는 신 개념의 메모리 소자이다. 최원국 박사는 “흑린 (BP)이 가지는 높은 전하이동도와 대면적화 공정의 가능성을 고려해 볼 때, 현재 반도체 산업에서 가장 많이 사용되고 있는 실리콘 소재를 대체 할 수 있는 꿈의 소재로 판단되며, 이 연구는 2차원 원자막 소재 기반의 복합 논리회로 및 반도체 응용소자로의 응용 가능성에 대한 의구심을 해소시켜 주는 중요한 결과이다” 라고 밝혔다. 본 연구는 KIST의 기관고유 미래원천연구사업, 산업통상자원부 제조기반산업핵심기술개발사업 및 미래창조과학부 중견연구자 도약 사업의 지원으로 수행되었으며, 10월 27일(화) (Off-Line 출판)자 ACS Nano에 온라인 게재되었다. (논문명) “Nonvolatile Ferroelectric Memory Circuit Using Black Phosphorus Nanosheet-Based Field-Effect Transistors with P(VDF-TrFE) Polymer” (DOI: 10.1021/acsnano.5b04592) - (공동 제1저자) 한국과학기술연구원 이영택 박사 - (공동 제1저자) 연세대학교 물리학과 권혁재 박사과정 - (공동교신저자) 한국과학기술연구원 황도경 박사 - (공동교신저자) 한국과학기술연구원 최원국 박사 - (공동교신저자) 연세대학교 물리학과 임성일 교수 <그림자료> <그림> 이황화몰리브덴(n형) 및 흑린(p형)으로 구성된 강유전성 CMOS 인버터 메모리 소자. (a) 광학 현미경 이미지 (b) 사용된 원자막의 두께 분석 (c) 완성된 강유전성 CMOS 메모리 소자의 모식도 (d) 각 n형 및 p형 메모리 소자의 전류 구동 특성 (e) 강유전성 CMOS 인버터 메모리 소자의 전압 구동 메모리 특성 (f) 강유전성 CMOS 인버터 메모리 소자의 전압 구동 메모리 유지 특성

- 72

- 작성자황도경/최원국 박사 연구팀

- 작성일2015.11.03

- 조회수37963

-

71

피한방울로 치매진행과정 한눈에

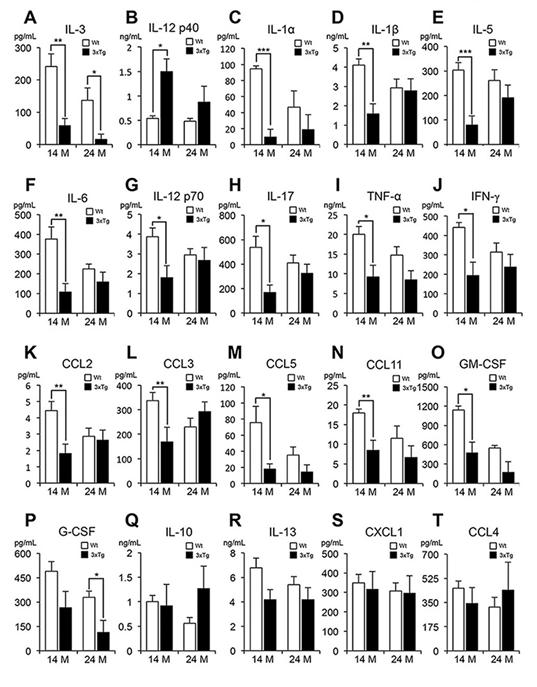

피한방울로 치매진행과정 한눈에 -신규 바이오마커 발굴로 진단 뿐 아니라 증상 변화 관찰까지 가능 -KIST 개방형 연구사업 첫 결실, 치매진단기술 곧 상용화 알츠하이머 치매는 아직까지 진단과 치료가 불가능한 사망률 100%의 퇴행성 뇌질환이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 김영수 박사 연구팀이 간단한 혈액 검사를 통해 알츠하이머 치매의 진단 뿐만 아니라 질병의 악화나 치료과정을 관찰할 수 있는 기술을 개발하였다. 치매의 원인인 베타아밀로이드 단백질과 치매로 인해 발생하는 면역체계이상 단백질인 인터루킨을 동시에 혈액에서 측정하는 방식이다. 이를 통해 정상인과 환자간 구분 뿐만 아니라, 환자들의 증상 차이나 치료 예후도 알아 낼 수 있을 것으로 보인다. 이미 국내외 대형 병원과의 임상실험을 성공적으로 수행해 온 KIST 연구팀은 이번 연구 성과를 계기로 쉽고 빠르며 보다 정밀하게 치매 진단이 가능해 관련기술을 조만간 상용화할 계획이다. KIST 뇌과학연구소 김영수 박사팀은 1년전 혈액 속 베타아밀로이드 측정으로 치매를 진단할 수 있다는 병리학적 근거를 세계최초로 제시한 바 있다. 그 동안 임상 검증 연구에 집중해 온 연구팀은 맞춤형 의료 구현을 위해 치매 환자들의 예후 관찰법의 필요성을 느끼고 신규 바이오마커 연구를 병행해왔다. 치매는 인지 증상만으로는 환자의 병리학적 상태를 정의하기가 어렵다. 뇌발달에 의해 뇌기능이 일정 수준 보완되고 고학력자일수록 증상이 늦게 나타나기 때문인데 그렇다고 해서 뇌세포 파괴와 사망시기가 늦춰지는 것은 아니다. 객관적인 병리학적 정보를 혈액 검사를 통해 얻을 수 있다면 환자 맞춤형 치료법의 개발이 가능해진다. 연구팀은 치매 환자와 동일한 병리학적 변화를 나타내는 유전자 변형 생쥐의 혈액 내 면역계 단백질 변화에 주목했다. 알츠하이머성 치매 환자의 면역체계에 이상이 발생하고 베타아밀로이드 축적에 영향을 미친다는 최신 임상 보고(미국 인디아나 의과대학)에 착안한 것이다. 유전자 변형 생쥐의 치매가 악화 될수록 면역계 내장기관인 비장에 이상이 생긴다는 것을 확인하고 혈액을 뽑아 23종 면역계 단백질의 동정을 관찰했다. 그 결과 치매 초기부터 혈액 내 인터루킨-3(IL-3)의 농도가 정상 생쥐에 비해 감소되어있고 말기로 갈수록 저하 현상이 심해진다는 사실을 확인했다. KIST 김영수 박사는 “본 연구는 혈액 검사라는 쉬운 시험법을 통해 알츠하이머 치매의 진단 뿐만이 아니라 질환의 예후 관찰 또한 가능하다는 이론적 토대를 마련했다는 데 의미가 있다”며, “현재 100 여명 이상의 환자 혈액을 대상으로 한 임상 연구가 매우 성공적이고, 조만간 치매진단기술 상용화를 통해 고령화 사회의 심각한 사회문제로 대두되고 있는 치매해결에 한 걸음 더 다가갈 것으로 기대된다.”고 말했다. KIST는 치매 혈액 진단용 나노바이오 센서 시스템(황교선 박사)을 개발하여 국내외 대형 병원과 현재 성공적으로 임상 검증 연구를 수행 중이며 연내 기술이전을 통한 상용화를 목표로 하고 있다. 이 기술이 상용화 되면 누구나 편리하게 혈액검진으로 치매를 조기에 진단할 수 있고, 또한 질병 조기 발견을 통하여 병이 중증으로 진행되는 것을 최대한 지연시킴으로 환자가 인간다운 삶을 더욱 길게 누리게 할 수 있다. 무엇보다 중요한 것은 치매환자군 분류를 가능하게 하여 치료 신약 개발연구에 기여를 할 수 있다는 점이다. 본 연구는 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 개방형 연구사업 알츠하이머 치매 혈액 진단 시스템 개발(단장 김태송, Dennis Choi) 과제로 진행되었다. KIST는 국가적 사회현안문제해결 및 신산업 창출을 위한 개방형 연구사업(Open Research Program)을 2013년부터 수행하고 있다. 연구 결과는 ‘Scientific Reports’ 10월호에 ‘Abnormalities of plasma cytokines and spleen in senile APP/PS1/Tau transgenic mouse model’라는 제목으로 10월 27일자 온라인 판에 게재되었다. <그림자료> <그림 1> 베타아밀로이드 검출 뇌척수액 및 혈액 검사 치매가 악화 될수록 혈중 베타아밀로이드 농도가 감소함. <그림 2> 치매 악화에 따른 면역계 내장 기관 이상 생쥐모델에서 치매초기부터 면역계 내장 기관인 비장의 조직이 파괴되고(좌) 비장종대 현상이 나타남. <그림 3> 혈액 내 면역계 단백질 동정 관찰 혈액 내 23종의 면역계 단백질(사이토카인)을 분석한 결과 인터루킨-3(IL-3)의 농도가 치매 초기부터 정상 생쥐에 비해 감소현상을 보임.

- 70

- 작성자뇌과학연구소 김영수 박사팀

- 작성일2015.10.29

- 조회수27411

-

69

조직재생을 촉진하는 신개념 금속임플란트 개발

조직재생을 촉진하는 신개념 금속임플란트 개발 - 배터리 기술을 응용하여 금속이 혈관 생성을 촉진 - 기존 의료용 금속소재에 쉽게 적용할 수 있어 상용화 가능성 높아 의료용 금속소재는 강도가 우수하고 쉽게 깨지지 않는 고유의 성질을 바탕으로 정형외과, 치과, 심혈관계 등 강도와 안정성이 요구되는 전 분야에 걸쳐 인체 내 이식소재로 사용되고 있으나, 체내에서 생화학적인 활성을 기대하기는 어려웠다. 이를 극복하기 위한 방법으로 생화학적인 활성을 부여할 수 있는 세라믹이나 고분자 코팅 등을 많이 사용하지만 금속과의 결합력이 약하여 의료기기의 내구성과 신뢰성을 저하시킬 수 있는 등 제약이 많다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 의공학 연구소 생체재료연구단 옥명렬 박사 연구팀은 기존의 의료용 금속 소재에 간단한 처리만으로 혈관 형성을 유도하여 조직 재생을 촉진하는 기능을 가지는 신개념 금속 기능화 기반기술을 개발했다. 티타늄이나 코발트-크롬 합금과 같은 의료용 금속 소재는 일반적으로 체내에서의 부식을 막아주는 나노미터 두께의 자연 산화막이나 의도적으로 형성시킨 더 두꺼운 산화막으로 덮여있다. 연구팀은 이들 금속의 산화막이 광촉매반응 또는 전기화학적 촉매반응을 통해 적절한 저농도에서 혈관 생성을 촉진한다고 알려져 있는 활성산소를 만들어낼 수 있음에 착안하여 본 기술을 개발하였다. 체내에는 이들 산화막을 촉매로 사용하는 데에 필요한 광원(光源) 또는 전원(電源)이 없다는 문제가 있다. 연구팀은 KIST 생체재료연구단의 대표 발명품인 몸에서 녹는 금속의 주성분인 마그네슘을 활용하여 이 문제를 해결했다. 즉, 의료용 금속소재와 마그네슘을 접촉시켜 배터리와 같은 구조를 만들면 마그네슘의 부식반응으로 생성된 전자가 도체인 의료용 금속 소재의 표면으로 확산되고 산화막 표면에서 산소를 환원시켜 활성산소를 만들어 낼 수 있다는 것이다. 연구팀은 산화막의 두께, 마그네슘과 의료용 금속 소재의 표면적 비율과 같은 재료과학적인 인자를 조절하여 활성산소의 생성 속도를 제어했다. 활성산소의 농도를 조절시켜 가면서 활성산소의 독성은 나타나지 않으면서도 혈관내벽세포는 활성화시키는 최적의 농도를 찾았다. 이를 통해 혈관 생성 촉진을 통한 조직 재생 유도형 의료용 금속의 개발이 가능하다는 것을 세포실험을 통해 확인하였다. 특히, 가능성의 검증에서 멈추지 않고 개발 기술의 상용화를 목표로 정형외과 및 치과에서 많이 사용하는 나사 형태의 시작품을 개발하였다. 이렇게 만들어진 시작품에서도 충분한 농도의 활성산소가 발생하고 그에 따른 혈관형성 촉진 효과를 세포실험을 통해 확인하였다. 개발된 기술의 장점은 오로지 금속과 그 산화막만으로 이루어진 기술이므로 금속 의료기기의 강도를 손상시키지 않고 코팅층의 박리와 같은 신뢰성 관련 문제가 발생하지 않는다는 점이다. 또한 새로운 재료의 개발 없이 기존에 널리 사용되는 의료용 금속소재간의 간단한 조합을 통해 개발한 기술인만큼 제품 인허가에 소요되는 시간을 단축하여 실용화 할 수 있으며 기존 시장 전체를 공략 대상으로 할 수 있다는 장점이 있다. 옥명렬 박사는 “본 기술은 KIST의 금속공학, 촉매화학, 전기화학, 조직공학, 나노공학 등 다양한 분야의 전문가들이 협력하여 개발한 융합기술로 특히 고대병원과의 협력을 통해 상용화를 위한 개발 방향 설정이 가능하였다. 간단한 추가 공정을 통해 기존의 거의 모든 금속 의료기기에 직간접적으로 적용될 수 있어 상용화 되면 경제적 파급효과가 클 것이다.”고 밝혔다. 본 연구는 KIST 의공학연구소 미래원천 연구사업과 플래그쉽 연구사업의 지원으로 수행되었으며, 연구결과는 독일에서 발행되는 화학 분야의 세계적 학술지인 앙게반테 케미 국제판(Angewandte Chemie International Edition) 10월 20일자 온라인판에 게재되었다. * (논문명) Magnesium corrosion triggered spontaneous generation of H2O2 on oxidized titanium for promoting angiogenesis - (제1저자) 한국과학기술연구원 박지민 연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 옥명렬 선임연구원 <그림자료> <그림 1> 일차전지 반응을 이용한 활성산소 생성에 대한 개념도. 광원이나 전기 에너지와 같은 외부 자극 없이 오로지 마그네슘의 부식을 통해서 자발적으로 전자와 활성산소를 발생시키는 원리에 대한 설명 (좌). 마그네슘의 산화과정을 통해 만들어진 전자가 티타늄 쪽으로 이동하여, 티타늄 주변의 산소를 환원시켜 과산화수소를 만들게된다 (우) <그림2> 개발된 조직재생용 임플란트 내 활성산소 생성의 전기화학적 평가. 티타늄 주변에서 자발적으로 과산화수소가 발생하는 것을 다양한 전기화학 방법을 통하여서 확인하였음. 특히나 질소가 포화된 용액과 산소가 포화된 용액에서의 특성을 비교함으로써, 활성산소 생성을 확인할 수 있었음. <그림3> 개발된 조직재생용 임플란트에서 발생되는 과산화수소의 농도를 혈관내피세포 배지와 생체유사용액에서 측정. (위) 측정된 농도 데이터를 기반으로, 혈관 내피세포에 임플란트를 30분 동안 도입한 결과, 성장인자가 없음에도 불구하고 현저하게 많은 혈관 네트워크가 생성됨을 확인함. 실제로, 임플란트를 도입하지 않고, 성장인자가 없는 경우 (negative control) 거의 혈관 네트워크가 생성되지 않는 것을 확인할 수 있음. 이는 본 임플란트 기술이 성장인자 없이도 혈관생성을 유도할 수 있다는 것을 나타냄. (아래) <그림4> 앞서 이용한 마그네슘과 티타늄을 하나의 형태로 결합한 “일체형” 임플란트 모형. 앞선 결과와 유사하게, 일체형 임플란트에서도 성장인자 없이 혈관 네트워크가 생성되는 것을 확인함. <그림5> 전체 연구 결과의 모식도. 일차 화학전지 기술을 이용하여, 자발적으로 활성산소가 만들어진 마그네슘-티타늄 기반 금속 임플란트를 개발함. 자발적으로 발생된 활성산소는 조직재생에서 중요한 과정 중에 하나인, 혈관신생능력을 향상시키는 것으로 확인됨.

- 68

- 작성자생체재료연구단 옥명렬 박사, 박지민 연구원 연구팀

- 작성일2015.10.28

- 조회수29095

-

67

독성없이 쉽게 유전자로 암치료하는 siRNA 전달체 개발

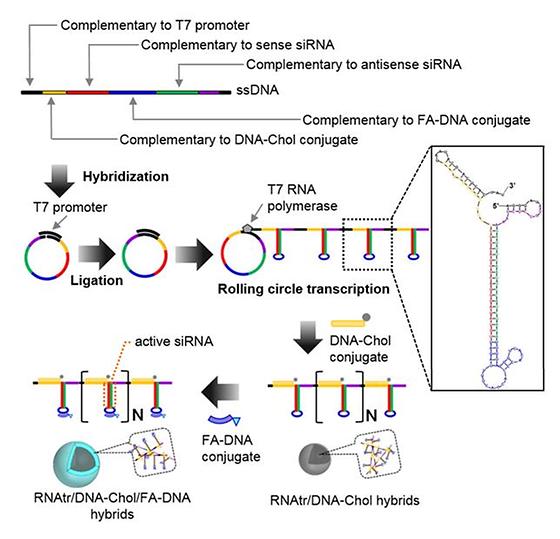

독성없이 쉽게 유전자로 암치료하는 siRNA 전달체 개발 - RNA 폴리머 압축기술 개발로 전신주입 안정성 및 생체독성 부작용 해결 - 암세포내에서 siRNA로 전환할 수 있는 지능성 약물전달체 제조해 암유전자 억제효율 최대화 세포가 외부 단백질을 억제해 스스로를 보호하는 작용인 ‘세포 청소’는 생명을 유지시키는데 필수적이다. 세포의 자정능력으로도 알려져있는 세포 청소에는 micro RNA, siRNA(small interfering RNA)와 같은 청소부들이 유전자의 발현을 억제시켜 불필요한 단백질을 없앤다. 국내 연구진이 이러한 siRNA를 활용해 약물을 전달하는 동시에 암세포를 청소할 수 있는 신개념 RNA를 만들었다. 기존 RNA 약물에 쓰였던 독성물질을 사용하지 않아 독성 문제가 없고, 혈관에서 안정적이라 정맥주사로 치료제 투여가 가능해, 힘들고 부작용이 컸던 항암 치료에 활용될 경우 효과가 높을 것으로 보인다. 유전자를 활용한 암치료에 새로운 패러다임을 제시하였다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권)은 의공학 연구소 안형준 박사 연구팀은 “RNA 중합효소로 합성된 RNA 폴리머를 기반으로 하는 신개념의 siRNA 전달체를 제조하고 이를 암 유전자 치료에 활용하는 기술을 개발했다”고 밝혔다. 세포가 스스로 자정작용을 하는 RNAi(RNA interference) 현상을 이용한 유전자 조절기술은 생체 대사 조절에 필요한 단백질 생산을 효과적으로 줄일 수 있는 장점이 있다. 그러나 단백질을 생산하는 표적세포까지 siRNA를 전달하는 기술 개발이 부진해 암과 같은 난치성 질환에 응용하기 어려웠다. 또한, 기존 siRNA 약물은 세포수준에서 유전자 발현을 억제해 암 세포의 증식을 막는 효과는 크지만 독성이 높은 합성물질을 사용해 동물모델에서 면역 시스템의 문제를 일으키고 암에만 선택적으로 작용되지 않는 단점이 있었다. 연구진은 혈액내의 핵산분해효소에 영향을 받지 않고 정맥주사로 쉽게 siRNA를 안정적으로 전달하기 위해 물과 섞이지 않는 소수성 콜레스테롤 분자를 이용한 RNA 폴리머 압축기술을 개발했다. 또한 건강한 조직은 건드리지 않고, 암조직으로만 약물 전달이 가능한 특정분자 코팅법을 고안하여 RNA 전달체를 제조하였다. 연구진은 DNA-콜레스테롤 및 DNA-폴레이트와의 순차적인 염기쌍을 형성한 물질을 siRNA 표면에 표시하여 siRNA를 제조하였다. 이렇게 만들어진 신개념 siRNA 전달체는 잠재적 면역독성 문제를 지니는 합성양이온을 사용하지않아 면역독성으로부터 자유롭고 혈액내에 핵산분해효소들의 공격으로부터 안정한 특징을 가지게 된다. 뿐만 아니라, 그 자체가 암 선택적 항암약물 전달체이면서 동시에 항암약물이 작동하는 전단계로서의 물질로서의 항암치료효과를 나타내게 되는 이중적 기능을 가진 siRNA가 된다. 신개념 RNA 압축기술은 RNA 밀도를 10배 이상 높여 실질적으로 생체적용이 가능한 나노사이즈 크기의 나노파티클 제조가 가능하였으며 동시에 고밀도의 siRNA 서열 탑재가 가능하였다. 본 연구팀이 개발한 RNA 폴리머 기반 약물전달체는 암세포에 도달하기 전까지는 전달체 기능을 수행하다가 암세포에 도착한 후에는 세포내의 특정 효소작용을 이용해 siRNA 약물로 전환된다. 개발한 약물은 화학적 합성법이 아니라 RNA 중합효소로 합성된다는 점에서 기존 약물 보다 수백 배 이상의 저렴한 비용으로 생산이 가능하고 이는 향후 유전자 치료제로서의 적용가능성을 높일 것으로 예상된다. 본 연구를 수행한 KIST 테라그노시스 연구단의 안형준 박사(교신저자)와 장미희 박사(제1저자)는 “개발한 기술은 생체내 약물을 전신주입 했을 때 발생하는 기존 문제점들을 해결하여 유전자 치료제의 효과가 암세포에서 집중적으로 나타나기 때문에 효과적이다”며 “암의 성장, 전이 및 약물 내성과 관련해 유전자를 활용한 치료제 개발 가능성을 높여 주었다.”고 연구의 의의를 밝혔다. 본 연구는 미래창조과학부 GiRC 시범사업, 보건복지부 암정복추진연구개발사업 및 KIST 미래원천 의공학기술개발사업의 지원으로 수행되었으며, 연구결과는 Nature Communications에 8월 6일(목)일자 온라인판에 게재되었다. * (논문명) Design of a platform technology for systemic delivery of siRNA to tumours using rolling circle transcription - (제1저자) 한국과학기술연구원 장미희 박사 - (교신저자) 한국과학기술연구원 안형준 박사 <그림자료> <그림 1> RNA 중합효소를 이용한 RNA 폴리머 합성, 소수성 분자 및 특정표적 분자의 순차적 염기쌍 형성을 통한 나노파티클 제조 개념도. 신개념의 양친매성 RNA 폴리머를 디자인하여 수용액상에서의 자가조립현상이 가능하도록 하였고 궁극적으로 마이크로미터 크기의 RNA 폴리머를 나노미터 크기로 압축하여 세포투과, 생체 정맥주입, 암조직으로의 선택적 전달이 가능하도록 하였다. <그림2> 동물암모델에서의 정맥 주입을 통해 siRNA 전달체가 암조직에 선택적으로 전달됨을 보여주는 형광 이미지. 실시간 형광 이미지(a)와 48시간 이후에 적출된 장기조직에서의 형광 이미지(c)는 siRNA 전달체가 효과적으로 암조직에 선택적으로 축적됨을 보여준다. <그림3> 특정 형광단백질이 표현되는 동물암모델에서 siRNA 전달체가 특정 형광단백질 유전자의 발현을 억제한다는 것을 보여주는 형광영상 이미지. 정맥주입한 후 암조직에서의 특정 형광단백질이 발현되는 것이 효과적으로 억제됨을 형광 영상이 나타내고 있으며, 그렇지 않은 동물의 암조직에서는 특정 형광단백질의 발현이 증가되고 있음을 나타내고 있다.

- 66

- 작성자의공학연구소 안형준 박사팀

- 작성일2015.08.20

- 조회수30116