보도자료

-

125

화합물 반도체소자 3차원 적층 기술로 초저전력 반도체 나온다

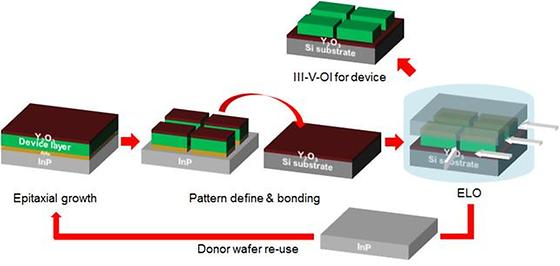

화합물 반도체소자 3차원 적층 기술로 초저전력 반도체 나온다 - III-V족 화합물 반도체*를 실리콘(Si) 기판위에 적층하는 저비용 공정으로 소자 발열 해결 - 최고 수준의 전하이동도 특성, 초저전력 고성능 III-V족 화합물 반도체 소자 상용화 기대 *III-V족 화합물 반도체 : 주기율표 III족 원소와 V족 원소가 화합물을 이루고 있는 반도체 물질. 가전제품이나 휴대폰 등 기기의 소형화가 진행됨에 따라, 반도체의 크기도 지속적으로 감소해 왔다. 현재 주로 사용되고 있는 실리콘 반도체의 경우, 작은 면적에 더 많은 소자를 넣기 위해 물리적 한계로 여겨지는 10nm 크기 수준으로 작아졌고, 구조도 2차원 평면형에서 3차원 입체형으로 전환되고 있다. 하지만 소자 집적도가 높아짐에 따라 소자간 간섭현상과 발열 문제가 해결해야 할 과제로 남아있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 차세대반도체연구소 김상현, 김형준 박사팀은 국민대학교 김동명 교수연구팀과의 공동연구로 기존의 실리콘 위에 III-V족 화합물 반도체를 3차원으로 적층하는 기술을 개발하여 기존 반도체보다 훨씬 빠르고, 전력 소비가 현저히 적어 발열문제를 해결한 고성능 반도체 소자를 개발했다. KIST 김상현 박사팀은 기존 소자의 발열문제를 해결하기 위해서 전력소비를 낮추는 것에 집중했다. 전자의 이동속도가 빠를수록 전력소비가 낮아지고 전력소비가 낮아질수록 발열량이 낮아지는데, 차세대 반도체로 각광받고 있는 III-V족 화합물 반도체*는 기존의 실리콘 반도체보다 높은 전자 이동도를 보이며, 소비전력도 적어 고성능 핵심소재로 인식되고 있다. 하지만 제조공정이 비싼 단점이 있어 군사, 통신 등 특수분야에 한정적으로 이용되고 있는 실정이었다. 미국, 일본 등 선진연구수준과는 달리 우리나라의 경우 실리콘 반도체에 집중하여 상대적으로 III-V족 화합물 반도체에 대한 연구가 취약한 실정이었다. 연구진이 개발한 기술은 실리콘 기판 위 전자가 이동하는 반도체 채널 부분에 III-V족 화합물 반도체인 인듐갈륨비소(InGaAs)를 얇고 균일하게 형성하여 효과적이고 저비용의 III-V족 화합물 반도체 소자를 제작할 수 있는 공정으로, 산업계에서 응용가능성이 매우 높을 것으로 기대되고 있다. 우선 비용적인 측면에서는 웨이퍼 본딩(Wafer Bonding)*이라는 공정을 통해서 필요한 부분에만 인듐갈륨비소(InGaAs)를 실리콘 위에 접착하여 사용하고 비교적 간단한 공정인 ELO(Epitaxial Lift Off)*공정을 통해 떼어낸 III-V족 화합물 모재 기판(InP)을 재사용함으로서 획기적으로 원가를 절감할 수 있게 되었다. 시간적 측면에서도 기존의 ELO(Epitaxial Lift Off)공정 시 발생하는 수소 거품과 소수성 표면 문제를 웨이퍼 접착(Bonding)시 소자의 패터닝과 모재 기판(InP)의 친수성 표면을 이용하여 해결함으로써 공정시간을 기존대비 수십 배 이상 단축시키는데 성공하였다. *웨이퍼 본딩(Wafer Bonding) : 접착제등을 사용하지 않고 서로 다른 기판을 접합하는 기술 *ELO(Epitaxial Lift Off) : 가운데 희생층을 두고, 목적하는 재료를 성장 후에 재료를 박리하는 방법 이 기술은 재료 및 공정 원가가 상용화의 걸림돌이었던 III-V족 화합물 반도체의 제조 공정을 쉬운 공정방법으로 변경함으로써 원가 절감 및 공정 고속화를 가능하게 하였을 뿐만 아니라 세계 최고 수준의 전자 이동도 특성까지 보여주어 초저전력으로 발열문제를 해결한 고성능 화합물 반도체 소자 상용화를 앞당겼다고 볼 수 있다. 김상현 박사는 “본 연구를 통하여 단순히 실리콘상에서 III-V족 화합물 반도체를 형성하는 데에 그치는 것이 아니라 3차원으로 여러 층을 적층하여 집적도가 향상된 다기능 소자를 실현하는 것이 기대된다.”고 밝혔다. 본 연구는 한국과학기술연구원 플래그쉽 연구사업, 산업통상자원부 미래반도체소자 원천기술개발사업, 미래창조과학부 중견연구자 지원사업으로 수행되었으며, 연구결과는 국제학회인 ‘IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM)*’에서 12월 7일에 발표되었다. * IEDM 학회는 세계 3대 반도체 학회로 전자소자 분야 최고 권위 학회로 인정받고 있다. 특히 반도체 분야의 올림픽이라는 별칭을 가지고 있으며 각국의 산업계, 연구소, 대학 등에서 관련된 최신 기술을 발표하고 있다. <그림설명> 그림 1. 실리콘 상 III-V족 화합물 반도체 층 제조 공정 모식도 (공정 고속화 및 모재 기판 재사용) 그림 2. 실리콘 상 III-V족 화합물 반도체 (InGaAs)의 단면 전자현미경사진 및 이로 제작된 소자의 이동도 결과

- 124

- 작성자광전소재연구단 김상현 박사팀

- 작성일2016.12.12

- 조회수16396

-

123

보이지 않는 빛, 적외선으로 위조 판독한다

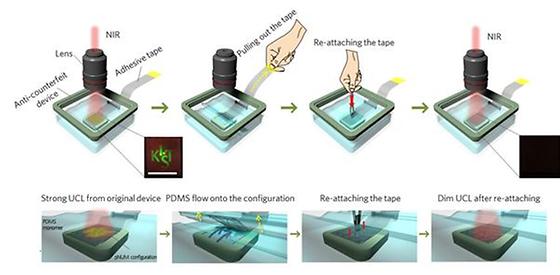

보이지 않는 빛, 적외선으로 위조 판독한다 - 나노기술로 특정문양을 육안으로 관찰 가능한 위조방지 필름 개발 - 화폐, 고가의 상품, 여권, 주민등록증 등 활용분야 광범위 고성능 스캐너와 프린터 기술의 발달로 지폐나, 여권 등 위조 발생 건수는 갈수록 늘고 있다. 이러한 범죄를 막기 위한 여러 가지 위조방지 기술이 있지만, 복제하기가 쉽거나 소비자가 쉽게 판독하기 어려운 문제가 있었다. 최근 국내 연구진은 저 비용으로 높은 보안성을 확보할 수 있는 위조방지 기술을 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 나노포토닉스연구센터 고형덕 박사팀은 적외선을 쪼여 진품여부를 감별할 수 있는 나노기술을 활용한 위조방지필름을 개발했다. KIST 고형덕 박사 연구팀은 적외선을 가시광선으로 변환시킬 수 있는 상향변환* 나노형광체와 금속 나노와이어로 구성된 위조방지 필름을 제작하여, 적외선에 노출시키면 보다 효과적으로 특정문양이나 색을 육안으로 관찰 수 있음을 확인했다. *상향변환(Upconversion) : 두 개 혹은 그 이상의 낮은 에너지 광자를 흡수하여 하나의 높은 에너지 광자를 방출하는 현상 연구진은 금속 나노와이어에서 발생하는 플라즈몬* 특성을 이용하여, 적외선을 쪼였을 때 발생하는 가시광선의 발광 강도를 크게 증가시킬 수 있었다. 뿐만 아니라, 이 기술의 핵심은 개발한 위조방지필름을 한번 사용하고 나면 플라즈모닉 특성이 재현되지 않아서, 적외선을 다시 쪼여도 색 혹은 문양을 확인할 수 없다. 따라서, 진품의 인증 라벨을 복제하여 재활용 할 수 없는 고(高)보안성 위조방지기술이 될 것으로 기대하고 있다. *플라즈몬 : 금속 표면에 자유전자가 집단적으로 진동하여 발생하는 표면 전자기파 연구진은 개발된 위조방지 필름에 구성되는 금속 나노와이어 및 형광체의 특성이 제조환경에 매우 민감하고, 이들의 복합적인 구조에서 발생하는 가시광선 스펙트럼과 발광세기가 고유하여 복제 자체가 어려울 것으로 전했다. 고형덕 박사는, “해당 기술은 高보안성 위조방지기술임에도 불구하고, 낮은 비용으로 대면적 제작이 가능하여, 지폐를 비롯한 고가의 제품에 광범위하게 적용할 것으로 기대된다.”라고 밝혔다. 본 연구는 미래창조과학부(전담기관: 한국연구재단) 미래유망융합기술 파이오니어사업 스펙트럼제어 융합연구단(단장: 한일기 박사/KIST) 및 산업통상자원부(전담기관: 한국에너지기술평가원)의 에너지기술개발사업 지원과 한국과학기술연구원 기관고유사업을 통해 수행되었다. 연구결과는 재료공학분야 국제저명학술지인 Advanced Functional Materials紙(IF:11.382)에 11월 17일자 최신호에 게재되었다. <그림설명> <그림 1> 적외선 감별 위조방지 필름

- 122

- 작성자나노포토닉스연구센터 고형덕 박사팀

- 작성일2016.12.07

- 조회수28474

-

121

다양한 고감도 가스 감지가 가능한 이차원 반도체 제조기술 개발

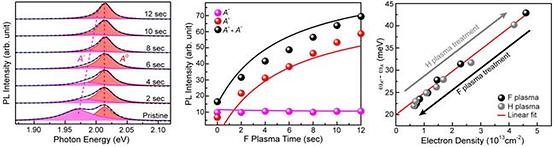

다양한 고감도 가스 감지가 가능한 이차원 반도체 제조기술 개발 - 수소-불소 플라즈마 도핑 기술을 이용하여 광발광 효율을 가역적으로 조절 - 기존에 검지되지 않던 암모니아 가스를 고감도 감지 최근 국내 연구진이 광발광 효율을 대폭 향상시킬 수 있고 다양한 가스의 감지가 가능한 이차원(2D) 전이금속 칼코겐 화합물 반도체 제조 기술을 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 센서시스템연구센터 전영민 박사팀은 수소-불소 플라즈마 기술을 이용하여 이차원 전이금속 칼코겐화합물의 광발광 효율을 크게 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 이를 가역적*으로 조절할 수 있는 기술을 개발했다. *가역적 : 역과정이 순과정과 완전히 동일하게 일어나는 과정 전이금속 칼코겐 화합물은 약하게 결합된 층상구조를 가지고 있어 그래핀과 유사하게 단일층으로 쉽게 분리될 수 있다. 이렇게 만들어진 이차원 전이금속 칼코겐화합물은 그래핀과 달리 반도체 특성을 가지고 있어 차세대 이차원 물질로 많은 연구가 이루어지고 있으나 낮은 광발광 효율로 인해 전자 및 광학 소자 개발에 어려움을 겪어왔다. 또한 이차원 전이금속 칼코겐화합물 반도체에서 광발광 효율은 엑시톤*의 발광과 관련이 있어 이를 가역적으로 조절할 수 있는 기술이 중요하나 지금까지는 이를 위하여 복잡한 구조의 전자 소자의 제작이 요구되어 왔다. *엑시톤(Exciton) : 전자(電子)와 양공(陽孔)이 정전기력으로 결합하여 형성된 준입자 전영민 박사팀이 개발한 플라즈마 도핑 기술은 적은 양의 처리로도 이차원 전이금속 칼코겐화합물 반도체의 광발광 효율을 대폭 향상시킬 수 있을 뿐 아니라 복잡한 공정 없이도 쉽게 광발광 효율을 가역적으로 조절할 수 있다. 이는 상기 물질에서 광발광 효율이 전자 농도에 의존하여 변화하고 불소 원소가 높은 전기음성도*와 흡착 에너지를 가지고 있음에도 개발된 플라즈마 기술로 인하여 탈착 현상이 안정적으로 정밀하게 일어날 수 있기 때문이다. *전기음성도 : 분자나 원자가 외부의 전자를 끌어 잡아당기는 힘의 정도 또한 연구팀은 새롭게 개발된 기술을 이용하면 이차원 물질의 전자 상태를 크게 바꿀 수 있기에 기존 이차원 텅스텐 칼코겐화물 반도체에서는 감지가 안 되었던 암모니아 가스를 고감도로 감지할 수 있다는 사실도 증명하였다. 이러한 센서의 응용은 기존에 감지가 되지 않았던 다른 n-형 가스*에도 적용할 수 있다. *n-형 가스 : 전자를 주는 성질을 지닌 가스 KIST 전영민 박사는 “본 연구에서 개발된 기술은 차세대 스핀-편광 광발광 다이오드, 고감도 가스 센서 등의 새로운 광전 소자 개발에 중요한 기여를 할 것으로 생각하며 향후 전이금속 칼코겐화합물 외의 다른 이차원 물질들에도 다양한 형태의 적용이 가능하다”라고 밝혔다. 본 연구는 미래창조과학부(장관 최양희) 지원으로 KIST 기관고유 미래원천기술개발사업과 글로벌 프론티어사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 재료과학 분야의 세계적 권위 학술지인 ‘Advanced Functional Materials’ 11월 8일자(Vol.26, No.42) 전면 표지논문(Front Cover)으로 선정되어 게재되었다. <그림설명> <그림 1> 수소-불소 플라즈마 공정에 따른 텅스텐 칼코겐화물 반도체에서의 트리온-엑시톤 광발광 효율의 변화 불소 플라즈마 공정에 따라 이차원 텅스텐 칼코겐화물 반도체의 엑시톤 광발광 세기가 크게 변한다(왼쪽 및 중앙 그림들). 수소-불소 플라즈마 기술을 적용하면 이차원 텅스텐 칼코겐화물 반도체의 광발광 효율의 반복적인 가역 조절이 가능하다. <그림 2> 불소화된 이차원 텅스텐 칼코겐화물 반도체의 암모니아 가스 검지 성능 기존의 텅스텐 칼코겐화물 반도체는 암모니아 가스를 전혀 검지할 수 없는 반면에 불소 플라즈마 공정에 따른 전자농도 및 광발광 효율의 변화에 의하여 불소화된 이차원 텅스텐 칼코겐화물 반도체는 높은 감도로 암모니아 가스를 검지할 수 있다.

- 120

- 작성자센서시스템연구센터 전영민 박사팀

- 작성일2016.12.05

- 조회수22415

-

119

페로브스카이트 단점 없앤 대면적, 유연한(Flexible) 태양전지 만든다

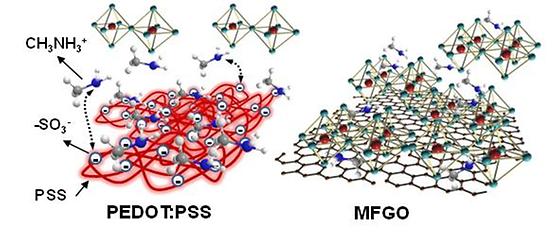

페로브스카이트 단점 없앤 대면적, 유연한(Flexible) 태양전지 만든다 - 용액분산 그래핀*을 통한 페로브스카이트 결정도 제어 및 소자 성능/안정성 향상 - 저비용/고효율의 대면적 유연 페로브스카이트 태양전지 구현 *용액분산 그래핀 : 용액공정을 통한 대량생산과 다양한 성능 조절 및 개선이 용이한 그래핀 유·무기 복합 페로브스카이트는 금속, 유기물, 할로겐족(불소, 염소, 브롬 등)이 결합되어 화합물결정구조를 형성한 물질로서 높은 광흡수성과 우수한 전하 이동능력을 기반으로 태양전지의 높은 광전변환효율*을 구현할 수 있는 차세대 소재로 급격하게 부상하고 있다. 또한, 실리콘 등의 기존 무기태양전지에 비해 물질 원가가 매우 저렴하고 용액공정이 가능하다는 장점이 있어, 페로브스카이트 태양전지는 단기간 안에 상업화가 가능할 것으로 전망되고 있다. *광전변환효율 : 광 에너지를 전기 에너지로 변환되는 효율 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 전북분원(분원장 김준경) 복합소재기술연구소 탄소융합소재연구센터 조한익 박사, 광주과학기술원 신소재공학부 김동유 교수 공동연구팀은 저가소재인 용액분산 그래핀을 이용하여, 고효율의 대면적 유연 페로브스카이트 태양전지를 제작하는데 성공했다. 지금까지 페로브스카이트 태양전지는 많은 가능성을 보였으나, 성능 향상을 위해 계면층으로 삽입되고 있는 전도성 고분자(PEDOT:PSS)의 높은 산성과 흡습성이 페로브스카이트 태양전지의 수명을 단축시키는 단점과 고효율 소자 제작과 기초 구동원리 연구에만 집중되어 있고, 대면적-대량생산 등 상용화를 위한 연구는 초기 단계에 머무르고 있었다. 본 연구팀은 새로운 계면층으로 전기적 전도성, 기계적 유연성, 화학적 안정성을 겸비한 용액분산 그래핀을 도입하여, 기존 전도성 고분자(PEDOT:PSS) 기반 소자 대비 약 40% 가량 높은 광전변환효율과 약 3배 높은 소자 수명을 구현하였다. 또한, 기존 전도성 고분자(PEDOT:PSS) 대비, 용액분산 그래핀을 기반한 페로브스카이트 박막은 결정의 방향성 및 결정도가 획기적으로 향상된다는 것을 발견하였다. 이는 그래핀 자체의 우수한 특성 외에, 그래핀과 페로브스카이트의 상호작용이 페로브스카이트 결정 특성 및 전반적인 소자 성능/안정성에 영향을 미친다는 것을 밝혀낸 것이다. 연구팀은 더 나아가, 용액분산 그래핀을 활용하여 페로브스카이트 태양전지 소자 제작에 필요한 모든 세부 조건들을 간단한 용액 공정에 그대로 적용해, 기존 연구용 소자(0.05cm2)보다 200배 큰 10cm2의 대면적 유연(Flexible) 페로브스카이트 태양전지 모듈을 구현하였다. KIST 탄소융합소재연구센터 조한익 박사는 “용액분산 그래핀의 대면적 소자 응용의 첫 성공사례”라며, “이를 통한 저비용/고효율의 대면적 유연 페로브스카이트 태양전지 구현은 페로브스카이트 태양전지의 상용화를 앞당기는 중요한 초석이 될 것으로 생각한다”고 밝혔다. 본 연구는 미래창조과학부(장관, 최양희)지원으로 KIST 기관고유사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 Elsevier에서 발간하는 나노에너지(Nano Energy, IF: 11.553)에 11월 1일자 온라인 게재되었다. 논문의 제1저자는 박사후 연구원인 여준석 박사이며, 광주과학기술원(김동유 교수)과의 공동연구 결과이다. * (논문명) ‘Reduced Graphene Oxide-Assisted Crystallization of Perovskite via Solution-Process for Efficient and Stable Planar Solar Cells with Module-Scales’ - (제1저자) 여준석 박사후 연구원 - (공동교신저자) 한국과학기술연구원 전북분원 조한익 박사 광주과학기술원 신소재공학부 김동유 교수 <그림자료> <그림 1> (a) 광전류밀도-전압 곡선으로, PEDOT:PSS 기반 소자 대비 용액분산 그래핀(MFGO) 기반 소자의 광전변환효율이 우수한 것을 보여주는 결과이다. 모든 태양전지 성능 평가 요소(개방전압, 단략전류밀도, 충진율)들이 균일하게 상승한 것을 알 수 있다. (b) 페로브스카이트 태양전지를 공기 중에 보관하였을 때, 시간(날)에 따른 광전변환효율의 변화를 나타내는 그래프이다. PEDOT:PSS 소자의 경우 10일이 채 되지 않아 광전변환특성이 사라지는 것이 발견되었고, 용액분산 그래핀 소자의 경우 약 30일까지도 광전변환효율이 약 7%로 유지되는 것을 보여주고 있다. <그림 2>해당 그림은 PEDOT:PSS와 용액분산 그래핀(MFGO) 위에서 페로브스카이트 전구체의 결정화 거동에 대한 모식도이다. 작은 이온들 간 이온결합으로 이뤄진 페로브스카이트 결정박막은 PEDOT:PSS와 같은 특정 전하를 띄는 표면보다 용액분산 그래핀과 같은 화학적으로 안정한 표면에서 우수한 결정성을 갖는다는 것을 밝혀냈다. <그림3> (a) 대면적 페로브스카이트 태양전지 모듈 구조 모식도와 실제 사진 이미지를 보여주고 있다. (b) 플라스틱 기판 위에 구현하여, 태양전지 모듈의 우수한 기계적 유연성을 확인 할 수 있다.

- 118

- 작성자탄소융합소재연구센터 조한익 박사팀

- 작성일2016.11.23

- 조회수17162

-

117

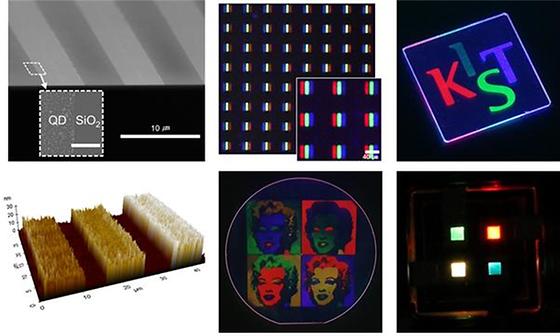

초미세 반도체 공정기술로 퀀텀닷(Quantum Dot)* 디스플레이 만든다

초미세 반도체 공정기술로 퀀텀닷(Quantum Dot)* 디스플레이 만든다 - 새로운 퀀텀닷 패터닝 기술 개발로 고해상도, 대규모 양자점 화소 제작 가능 - 능동형 퀀텀닷 발광다이오드(AMQDLED), 태양전지 등 광범위한 분야에 활용 기대 *퀀텀닷 : 양자점, 자체적으로 빛을 내는 나노미터(nm)의 초미세 반도체 결정 고성능 디스플레이 경쟁이 뜨거운 가운데, 퀀텀닷(양자점(Quantum Dot), QD)은 다양하고 순도 높은 빛을 발광하며 세밀한 색상 표현이 가능하여, 높은 색 재현율과 뛰어난 광변환 효율로 차세대 디스플레이 소재로 주목받고 있다. 최근 국내 연구진이 새로운 양자점 패터닝 기술로 대규모 고해상도 퀀텀닷 장치 제작에 실용적이고 비용이 적게 드는 방법을 제시했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 나노포토닉스연구센터의 한일기 박사, 박준서 연구원팀은 기존 반도체 공정법을 활용한 대면적 미세 퀀텀닷(QD) 패턴 형성 기술을 개발했다. 연구진은 기존 반도체 미세 패턴 형성기술인 노광(포토리소그래피) 공정* 을 활용하여 다색 퀀텀닷 미세 패턴 형성 기술을 최초로 개발하였고, 더 나아가 이 기술을 활용하여 패턴된 전기구동 퀀텀닷 발광 소자를 구현하는데 까지 성공, 이 기술이 향후 디스플레이나 전자 소자에 활용 될 수 있는 가능성을 보였다. *노광(포토리소그래피) 공정 : 사진을 찍듯이 빛을 이용하여 미세패턴을 형성하는 기술 이미 디스플레이 업계에서는 퀀텀닷 기반 백색 광원을 제작, 액정 표시 장치(LCD)의 백라이트로 탑재시켜 퀀텀닷 디스플레이라는 이름의 제품으로 출시한 바가 있으나 퀀텀닷 자체가 각 색상을 발광하는 진정한 의미의 퀀텀닷 디스플레이는 구현하지 못하고 있다. LCD 디스플레이 기술은 액정 표시 장치의 자체 두께로 인하여 얇게 만드는데 한계가 있고 또한 유연하거나 투명한 디스플레이 등에 응용하기 어렵다는 문제가 있다. 때문에 기존 스마트폰 등에 탑재된 능동형 유기 발광 다이오드(AMOLED)처럼 각 퀀텀닷 화소가 직접 색을 내는 디스플레이 기술에 대한 수요가 있었으나 여러 가지 난관이 있었다. 퀀텀닷을 능동형 발광 디스플레이에 활용하기 위해서는 우선 여러 종류의 액상으로 분산되어 있던 퀀텀닷을 원하는 위치에 색상별로 고정시켜야하는 기술이 필요하며, 다양한 색상의 패턴을 고해상도로 대면적으로 형성하는데 있어 기술 접근성의 어려움, 공정비용의 상승의 문제 등 여러 기술적, 경제적 제한이 있었다. 연구진은 이번 개발된 기술이 대면적 전자소자 공정에도 활용되는 기술임에 따라 공정 난이도가 낮고, 공정당 퀀텀닷 소모량이 적다는 점에서 공정비용을 줄일 수 있다고 밝혔다. 향후 다양한 퀀텀닷 기반 소자 개발에 필요한 패턴기술의 대안이 될 수 있을 것이라 기대하고 있다. 이번 연구를 통해 한일기 박사, 박준서 연구원팀은 “기존 반도체 공정 기술을 다색 퀀텀닷 패턴 형성에 응용할 수 있다는 점에서 차별점이 있으며, 활용성이 높아 퀀텀닷 기반 소자 개발에 도움이 될 것으로 기대된다. 향후 AMOLED에 들어가는 유기물을 퀀텀닷으로 대체한 고해상도 디스플레이(AMQDLED)나 다파장 퀀텀닷 기반 광센서 등의 분야로 확장될 수 있는 기술이다.”라고 밝혔다. 본 연구는 미래창조과학부(장관 최양희, 전담기관: 한국연구재단) 미래유망융합기술 파이오니어사업 스펙트럼제어 융합연구단(단장: 한일기 박사/KIST) 지원을 통해 수행되었다. 연구결과는 나노 분야 국제학술지인 ‘Nano Letters’(IF:13.779)에 11월 9일자 최신호에 게재되었고, 국제 유명 과학 뉴스 웹사이트 phys.org에 특집 기사(Featured article)로 소개되기도 했다. *phys.org 특집 기사(Featured article) 링크 http://phys.org/news/2016-11-scientists-bottleneck-fabricating-quantum-dot.html * (논문명) ‘Alternative Patterning Process for Realization of Large-area, Full-color, Active Quantum Dot Display ’ - (제 1저자) 한국과학기술연구원 박준서 연구원, 동국대학교 김지훈 교수, 한국과학기술연구원 김홍희 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 한일기 박사, 박준서 연구원 <그림자료> <그림 1> 다색 퀀텀닷 패턴형성 기술 예시 및 본 기술을 활용한 패턴된 퀀텀닷 발광소자 구현 결과 (좌상)고해상도로 (중상),(우상)노광공정(포토리소그래피)을 반복하며 여러 종류의 퀀텀닷 패턴을 동일 기판 표면에 형성할 수 있으며, (좌하)위치별로 두께를 조절 할 수 있고, 국부적인 미세패턴 형성뿐만 아니라 (중하)대면적(4인치 기판)에도 동일한 방법으로 패턴 형성이 가능함을 보임. (우하) 더 나아가 패턴 된 전기구동 퀀텀닷 발광소자 제작이 가능함을 보임.

- 116

- 작성자나노포토닉스연구센터의 한일기 박사, 박준서 연구원팀

- 작성일2016.11.23

- 조회수26146

-

115

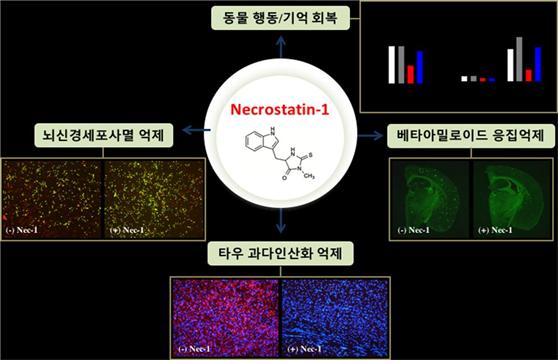

KIST, 두 마리 토끼 잡은 알츠하이머병 신약물질 발굴

KIST, 두 마리 토끼 잡은 알츠하이머병 신약물질 발굴 - 주요 발병기전인 베타아밀로이드(Aβ), 타우(tau) 단백질을 동시에 표적억제 - ‘Necrostatin-1’신약물질 생쥐 투여 후 인지기능 정상 수준으로 회복 - 치매DTC 융합연구단 및 대통령 Post-Doc 펠로우십 사업 수행 성과 알츠하이머병(알츠하이머성 치매)은 현대인의 10대 사망 원인 질환 중 유일하게 예방 및 치료 방법이 없는 질병으로 치매의 60~80%를 차지하는 가장 흔한 퇴행성 뇌질환이다. 현재까지 알려진 알츠하이머병의 주요 특징은 뇌 속에 존재하는 베타아밀로이드와 타우 단백질 이상 현상으로, 이들을 각각 표적하는 약물이 개발된 바 있으나 연이은 임상실패로 인해 학계와 산업계 전문가들은 베타아밀로이드와 타우, 두 개의 학파로 나뉘어 어떤 단백질을 조절해야 알츠하이머 치료가 가능한지 20년 넘게 치열한 논쟁을 벌이고 있었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 치매DTC융합연구단 김영수, 양승훈 박사팀은 베타아밀로이드와 타우 단백질의 이상 현상을 동반 억제하는 신약 후보물질인 Necrostatin-1(네크로스타틴-원)을 개발했다. 이 합성신약은 동시에 두 단백질을 직접 뇌에서 조절하고, 치매 증상을 정상 수준으로 회복시켜줄 수 있는 물질로, 국제적으로 처음 보고되는 치료방법이다. 알츠하이머병은 환자의 뇌에서 베타아밀로이드의 집적으로 인해 나타나는 신경반과 타우단백질의 과다인산화/집적으로 인해 나타나는 신경섬유다발의 형성이 주요 특징으로 관찰되고 있다. KIST 김영수 박사, 양승훈 박사팀은 Necrostatin-1(네크로스타틴-원)이라는 신약 후보물질을 알츠하이머 생쥐에 투약하였을 때, 베타아밀로이드 단백질의 응집체가 뇌에서 현저하게 감소되며, 타우 단백질의 과다인산화 및 응집현상 역시 억제된다는 기능을 밝혀내었다. 알츠하이머병 주요 원인 단백질을 모두 표적 억제하기 때문에, 뇌세포 사멸을 억제시키고 인지기능이 개선되는 효능을 나타내었다. 연구진은 알츠하이머병 환자의 뇌세포가 점점 죽어가면서 뇌의 크기가 작아지고 인지능력도 줄어든다는 사실에 집중해 뇌세포자연사와 괴사를 모두 억제할 수 있는 약물(Necrostatin-1)을 연구 중이었다. 연구 중 Necrostatin-1 (네크로스타틴-원)이 베타아밀로이드 응집현상을 조절하며, 뿐만 아니라 타우단백질의 과다인산화 및 응집을 억제한다는 사실을 밝혀냈다. 연구진은 이 결과를 바탕으로 네크로스타틴-1을 알츠하이머병에 걸린 생쥐에게 3개월간 투여한 후 뇌기능의 변화를 관찰했고, 인지 능력을 관장하는 뇌의 해마와 대뇌피질 부위에 있는 베타아밀로이드 응집체 및 타우단백질 과다인산화가 모두 제거된 것을 발견했다. 생쥐의 기억력 검사인 행동시험(Y-maze, Passive avoidance)에서 약물이 투여된 알츠하이머 생쥐의 인지 기능이 정상 수준으로 회복된 것을 알 수 있었으며, 또한, 알츠하이머병이 진행되면 나타나는 뇌 신경세포의 사멸 및 뇌 구조의 파괴 등의 증상 역시 사라짐을 확인했다. 이번 연구결과는 베타아밀로이드 및 타우를 각각 별개로 억제시키는데 초점을 맞춘 기존의 치료제 개발방법과 차별된다. 개발된 네크로스타틴-1은 병의 증상과 함께 나타나는 뇌신경세포사멸 기전 조절을 통한 새로운 치료방법이며, 베타아밀로이드와 타우 단백질을 동시에 조절할 수 있는 획기적인 신약후보물질이다. 김영수 박사는 “이번 연구 성과는 국제적으로 오랜 논쟁의 대상인 ‘아밀로이드 vs 타우’ 가설의 종지부를 찍을 수 있는 새로운 치료전략을 제시했다는 것에 의미가 크다.”며, “본 연구의 결과를 토대로 알츠하이머병의 병리학적 원인 규명 및 근원적 치료제 개발 연구에 더욱 힘쓸 예정”이라고 말했다. 또한, 양승훈 박사는 “세포자연사(apoptosis)와 괴사(necrosis)가 합쳐진 개념인 네크롭토시스(necroptosis)가 뇌질환에 미치는 영향을 광범위하게 연구 중이다”라고 밝혔다. 연구진은 이번에 개발된 신약물질을 의약품으로 허가될 수 있도록 전임상 및 임상 연구를 추진하고 있으며, 또한 알츠하이머병의 혈액 진단 시스템 개발 사업과 연계되어 알츠하이머병의 진단과 치료를 동시에 수행할 수 있는 연구도 진행 중이다. 본 연구는 국가과학기술연구회(NST, 이사장 이상천) 치매DTC융합연구단(단장:배애님 박사/KIST) 및 교육부(장관 이준식, 전담기관:한국연구재단) 대통령 Post-Doc 펠로우십 지원을 통해 수행되었다. 본 연구 결과는 세계적으로 권위있는 과학지인 ‘EMBO Molecular Medicine’(IF:9.5, JCR:5.6%)에 11월 17일자로 온라인 게재되었다. <그림자료> <그림 1> 신약후보물질의 알츠하이머병 치료 효과 (베타아밀로이드 응집), 치매 생쥐 뇌(좌), 약물 투약 후 치매 생쥐 뇌(우) 알츠하이머병이 유발된 생쥐 모델에 네크로스타틴-1을 투여한 결과 병을 유발하는 좌측사진의 점으로 보이던 베타아밀로이드 응집체가 뇌에서 모두 사라졌음. <그림 2> 신약후보물질의 알츠하이머병 치료 효과 (타우 과다인산화), 치매 생쥐 뇌(좌), 약물 투약 후 치매 생쥐 뇌(우) 알츠하이머병이 유발된 생쥐 모델에 네크로스타틴-1을 투여한 결과, 병을 유발하는 좌측 사진의 붉은 점의 타우단백질 과다인산화가 뇌에서 모두 사라졌음. <그림 3> 신약후보물질의 알츠하이머병 치료 (종합) 알츠하이머병의 원인 독성 단백질인 베타아밀로이드와 타우과다인산화를 완벽히 제거하고 인지 능력을 정상 수준으로 회복

- 114

- 작성자치매DTC융합연구단 김영수, 양승훈 박사팀

- 작성일2016.11.21

- 조회수28809

-

113

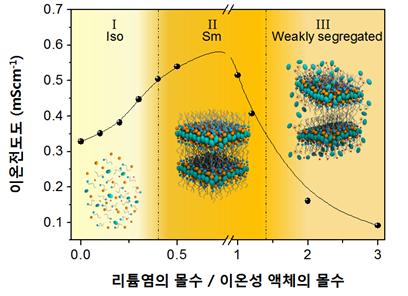

겔(Gel) 타입의 전해질로 폭발 없는 배터리 만든다

겔(Gel) 타입의 전해질로 폭발 없는 배터리 만든다 - 우수한 이온전도도를 가지는 고체특성 이온성 액정 겔 전해질 개발 - 기존의 액체 전해질의 불안전성(증발, 누액, 발화, 폭발)을 획기적으로 개선 고성능 집적화에 따른 최신형 휴대폰 배터리의 발화 사건이 사회적 이슈이다. 제조업체들은 정확한 발화원인을 규명하지 못하고 있으며, 안전상의 문제가 심각한 것으로 보고되고 있다. 최근 국내 연구진이 이온전도 특성이 우수한 겔(Gel) 타입의 고체 전해질을 개발하여 폭발로부터 안전한 배터리를 제작할 수 있는 기술을 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 물질구조제어연구단 구종민 박사팀은 경희대학교 이제승 교수팀과 미국 Pacific Northwest National Laboratory의 Karl T. Mueller 교수팀과 공동으로 이온성 액체와 리튬염의 혼합물을 이용하여, 이온전도특성이 우수하면서 증발, 누액, 발화, 폭발 문제가 없는 고체특성의 이온성 액정 겔 전해질*을 제조하였다. *이온성 액정 겔 전해질 : 이온성 액체를 구성성분으로 하면서, 구조적으로 규칙적인 결정구조를 겔 전해질 전해질은 대표적인 에너지 저장소자인 리튬이차전지 및 축전기(Capacitor)등의 필수 구성성분으로 전자의 전달은 제한되지만 이온을 전달하는 특성은 우수해야 한다. 현재 카보네이트계 액체전해질*이 주로 사용되고 있는데, 액체전해질은 증발, 누액, 발화, 폭발에 취약하여 리튬이차전지의 안전성 확보에 큰 문제점으로 대두되고 있다. 이로 인해 리튬이차전지를 이용한 후방산업인 전기자동차 및 대용량 에너지저장시스템(ESS)등의 시장성장에 제약사항으로 작용하고 있었다. *카보네이트계 액체전해질 : EC (ethyl carbornate)와 같이 카보네이트(carbonate, -O-(C=O)-O-) 작용기를 가지는 액체전해질. KIST 구종민 박사팀은 자기조립 특성으로 인해 4.36 나노미터(nanometer) 크기의 규칙적인 층상구조를 이루는 스멕틱 액정*(Smectic Liquid Crystal) 특성과 고체 겔 특성을 동시에 가지는 전해질을 개발했다. 개발된 이온성 액정 겔 전해질은 기존 액체 전해질의 문제점인 증발, 누액, 발화, 폭발 문제를 근본적으로 해결할 수 있으며, 특히 고체 겔 상태임에도 불구하고 액체상태보다도 우수한 이온전달특성을 보이는 독특한 특성을 실험을 통해 증명했다. *스멕틱 액정 : 그림 1과 같이 분자들이 층상(layer-by-layer) 배열 구조를 가지는 액정 KIST 구종민 박사는 “본 연구의 이온성 액정 겔 전해질은 별도의 화학 시약 첨가없이도 물리적 고체 겔화가 가능하며, 종래의 겔 전해질에 비해 전기화학적 특성, 열적 안정성, 이온전도특성이 우수하다. 또한, 성형성과 가공성이 우수하며, 누액, 휘발, 발화, 폭발 가능성이 없어서 기존의 액체전해질의 불안전성 문제를 획기적으로 개선 가능하다.”고 밝혔다. 이번 연구는 대표적인 융합연구의 형태로 이루어졌으며, 경희대학교 이제승 교수팀과 미국 Pacific Northwest National Laboratory의 Karl T. Mueller 교수팀과 공동으로 수행되었다. 구종민 박사팀은 이번에 개발한 이온성 액정 겔 전해질을 리튬이차전지, 리튬이온 축전기(Capacitor) 등의 에너지 저장 소자에 대한 적용 가능성을 평가하여 상용화를 위한 후속연구에 박차를 가하고 있다. 본 연구는 미래창조과학부(장관 최양희)지원으로 KIST 기관고유 미래원천기술개발사업과 산업소재원천기술개발사업, 해양경비안전사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 세계적인 우수 과학 저널인 ‘Advanced Materials’(IF:18.960)에 11월 9일자 최신호의 표지논문으로(Inside Back-Cover) 게재되었다. <그림설명> <그림 1> 이온성 액체와 리튬염의 조성 몰비에 따른 광학적 특성과 형성된 나노 구조체 이온성 액체와 리튬염의 조성을 적절하게 조절함에 따라 이온들간의 강한 정전기적 상호작용을 유도할 수 있고 이를 통해 4.4 나노미터 크기의 규칙적인 층상구조의 스멕틱 액정 겔 전해질을 제조하였다. 제조된 이온성 액정 전해질은 고체특성의 겔 전해질이며 광학적으로 강한 이방성을 나타내었다. <그림 2> 자기조립 구조 발달에 따른 이온전도도의 변화 본 이온성 액정 겔 전해질의 이온전도도는 이온성 액체와 리튬염의 조성에 따라 변화하며, 스멕틱 액정 구조를 가지는 이온성 액정 겔 전해질이 구조가 없는 액체상태의 전해질에 비해 우수한 이온전도 특성을 보이며 이는 자기조립형 구조가 이온들의 이동도를 촉진시키기 때문이다.

- 112

- 작성자물질구조제어연구단 구종민 박사팀

- 작성일2016.11.15

- 조회수30166

-

111

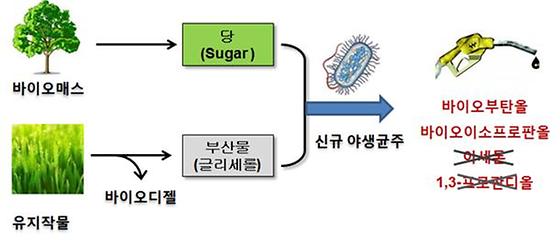

신규 균주로 가솔린 대체용 친환경 바이오연료 생산효율 높인다

신규 균주로 가솔린 대체용 친환경 바이오연료 생산효율 높인다 - 당과 바이오디젤 부산물에 신규 야생균주를 이용하여 청정바이오연료 생산 - 개발된 바이오연료를 사용하여 신재생연료 혼합의무화 정책에 기여 파리 기후협정이 11월 4일 발효될 것으로 예상됨에 따라 국제사회에서 기후변화 대응기술이 화두로 떠오르고 있다. 우리나라도 효과적인 대응을 위해 미래창조과학부(장관 최양희)에서 ‘기후변화 대응기술 확보 로드맵’을 완성, 10대 핵심기술을 선정하여 기후변화에 선제대응을 준비하고 있다. 최근, 핵심기술 중 하나인 바이오연료로 사용가능한 혼합 알코올을 선택적, 효율적으로 생산하는 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 청청에너지연구센터 엄영순, 이선미 박사 연구팀은 나무(바이오매스)에서 추출한 당(Sugar)과 해바라기, 땅콩, 유채 같은 유지작물로부터 추출한 바이오디젤의 부산물(글리세롤)에 새로운 야생균주를 이용하여, 바이오연료로 사용이 가능한 이소프로판올(C3 알코올)과 부탄올(C4 알코올)을 선택적, 효율적으로 생산하는 기술을 개발했다고 밝혔다. 기존에는 다양한 유전자 조작 혹은 균주를 통해 바이오연료를 생산하는 기술이 발표된바 있으나, 부탄올 생산률이 낮고, 아세톤과 같이 연료에 적합하지 않은 성분이 잔존하는 한계가 있었다. 엄영순 박사팀은 바이오연료인 부탄올과 이소프로판올을 선택적으로 생산하는 신규 야생균주를 성공적으로 발굴하고, 당과 함께 바이오디젤 부산물을 포함한 탄소자원을 이용하여 바이오연료인 부탄올(C4 알코올)과 이소프로판올(C3 알코올) 생산을 효과적으로 증가시키는 방법을 제시했다는 점에서 의의가 있다. 이 바이오연료는 친환경 청정바이오연료이며, 코팅제, 페인트, 접착제 등 용제에 사용되는 기존 석유계 부탄올을 대체해 사용할 수 있다. 바이오부탄올은 현재 선진국에서 널리 사용되고 있는 바이오에탄올보다 에너지 밀도가 높고, 연비손실이 적어 엔진 개조없이 가솔린 차량연료로 사용이 가능하다. 지난해 12월 미래창조과학부(장관 최양희)에서 GS칼텍스의 바이오부탄올을 생산하는 기술을 ‘대한민국 기후변화대응 10대 기술’에 선정하면서 적극적으로 지원하겠다고 밝혔을 정도로 차세대 바이오연료로 손색이 없다. 또한 바이오부탄올은 지난 6월 정부가 발표한 ‘기후변화대응 10대 핵심기술’의 바이오연료로서 향후 활용될 계획이다. KIST 엄영순 박사는 “이번 연구로 바이오연료인 혼합 알코올을 선택적으로 높은 효율로 생산하는 우수한 야생 균주를 확보하게 되었으며, 바이오디젤 부산물인 글리세롤을 이용함으로써 바이오연료 적합성이 뛰어난 부탄올 생산을 높일 수 있었다” 라고 밝혔다. 또한 “향후, 야생 균주를 개선하여 바이오연료의 효율을 높이는 연구를 계속할 예정”이라고 말했다. 현재 정부의 방침으로 시행될 국내 바이오디젤 의무혼합율 2.5%를 향후 5%까지 상향조정계획과 향후 바이오알코올 의무혼합 도입을 고려한다면, 이번에 개발된 바이오연료 도입으로 신재생연료혼합의무화 (RFS: Renewable Fuel Standard) 정책 구현과 기후변화 대응정책에 기여할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 본 연구는 KIST 기관고유사업과 국가과학기술연구회 창조적 융합연구사업(CAP) 사업, 그리고 한국에너지기술평가원 신재생에너지 사업의 지원을 받아 수행되었으며, 연구결과는 바이오테크놀로지 분야의 저명 국제학술지인 ‘Biotechnology for Biofuels’ (IF 6.44)의 최신호 (10월 26일)에 게재되었다. * (논문명) Effective isopropanol?butanol (IB) fermentation with high butanol content using a newly isolated Clostridium sp. A1424 - (제 1 저자) 한국과학기술연구원 윤성훈 (포닥 별정직, 현재는 퇴직상태) - (교신 저자) 한국과학기술연구원 엄영순 박사 <그림설명> <그림> 바이오연료 C3~C4 혼합알코올을 생산하는 기술 개요 나무와 같은 바이오매스에서 추출한 당(Sugar)과 유지작물로부터 나온 바이오디젤 부산물인 글리세롤을 포함한 탄소자원을 이용하여 발굴한 신규 야생균주를 이용하여 바이오연료인 부탄올(C4 알코올)과 이소프로판올(C3 알코올), 혼합알코올 생산을 효과적으로 증가시키는 기술

- 110

- 작성자청청에너지연구센터 엄영순, 이선미 박사 연구팀

- 작성일2016.11.03

- 조회수20710

-

109

새로운 전극소재로 고성능 전기에너지 저장 시스템 실현한다

새로운 전극소재로 고성능 전기에너지 저장 시스템 실현한다 - 기존보다 150%이상 에너지 저장이 가능한 신규 금속유기구조체 전극소재 개발 - 다양한 차세대 전기화학적 에너지 저장 소자 분야에 폭 넓은 활용 기대 전력난의 해결을 위한 수단으로 각광받고 있는 에너지 저장 시스템(ESS, Energy Storage System)은 풍력, 조력, 태양열, 수력, 화력 발전과 같은 수단을 이용해 발생한 에너지의 잉여 에너지를 저장하기 위한 시스템이다. 기존 리튬 이차전지의 경우, 높은 생산 단가와 안정성 문제에 의해 대용량 전력 수요 대비를 위한 에너지저장 시스템으로의 적용에는 한계가 있었다. 최근 국내 연구진이 저비용으로 고효율과 고 안정성을 확보할 수 있는 물을 기반으로 하는 수계 이차전지를 위한 새로운 금속유기구조체*(MOF, Metal-Orgnic Framework) 전극 소재 개발에 성공했다. *금속유기구조체 : 유기 결합 분자에 금속 이온이 결합된 3차원 결정구조체로써 내부에 다수의 나노 기공을 포함하고 있는 구조체 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 에너지융합연구단 정경윤 박사팀은 금속유기구조체 소재군의 하나인 프러시안 블루 아날로그*(Prussian Blue Analogue)구조를 기반으로, 전기화학적 높은 활성도를 보이고 저가의 소재합성이 가능한 철과 바나듐의 전이금속을 도입하여 에너지 저장 특성이 우수하면서, 저비용, 우수한 가공성을 지닌 신규 전극 소재를 개발했다. *프러시안 블루 아날로그 : 금속유기구조체의 한 종류로써 철과 시안화(Cyanide) 분자의 화학적 결합을 통해 형성된 구조(프러시안 블루)를 모체로 하여 철 이온이 다른 금속 이온으로 대체되어 있는 파생 소재군 철/바나듐 프러시안 블루 아날로그 소재는 저비용과 높은 수율을 확보할 수 있는 공침법(Co-precipitation)*을 사용하여 개발되었으며, 합성 과정 중 금속이온 간의 상대농도비와 용매의 수소이온농도(pH) 최적화를 통하여 소재의 결정성 향상과 소재 내부에 공공(Vacancy) 형성을 유도하여 소재의 결정 구조가 유지되면서도 동시에 높은 이온전도도를 확보할 수 있어 에너지 저장 측면에 있어 매우 유리한 특성을 가진다. (* 그림 1 참조) *공침법 : 서로 다른 이온들을 용매 내에서 혼합하여 동시에 침전시켜 고체 상태의 석출물을 합성하는 방법 연구진은 철/바나듐 프러시안 블루 아날로그 소재가 기존 동일 군 소재(60 mAhg-1) 대비 150% 이상의 높은 에너지 저장 용량(~100 mAhg-1)을 발현하며 100%에 이르는 높은 충·방전 효율을 나타낼 뿐만 아니라 높은 출력 특성을 보이는 것을 실험을 통해 확인했다.(* 그림 2 참조) 이는 구조 내의 철과 바나듐 전이 금속 이온이 모두 전기화학적 반응에 기여하는 다중 산화환원 반응*(Multiple redox reaction)과 구조 내의 공공(Vacancy)을 통한 높은 이온 전도 특성에 따른 것이다.(* 그림 3 참조) *다중 산화환원 반응 : 화합물의 산화환원반응에 있어 한 단위 화합물 당 2개 이상의 전자가 관여하는 반응 KIST 정경윤 박사는 “본 연구에서 개발된 철/바나듐 프러시안 블루 금속유기구조체 기반의 전극 소재는 우수한 에너지 저장 용량을 확보할 수 있을 뿐만 아니라, 소재의 우수한 가격 경쟁력, 가공성, 소재 구조 다변화 가능 등의 특성을 보유하고 있어 수계 이차전지 외에도 다양한 차세대 전기화학적 에너지 저장 소자 분야에 있어 폭넓은 활용이 기대되는 신규 소재이다.” 라고 밝혔다. 연구진은 이번에 개발된 금속유기구조체를 기반으로 소재의 합성 과정 중 도핑 및 복합체 형성을 통하여 전기 및 이온전도도의 제어와 새로운 기능성을 부여하는 연구를 진행 중에 있으며 이는 향후 수계 전해질 기반의 이차전지 상용화 연구에도 매우 유리한 장점이 있을 것으로 전망했다. 본 연구는 미래창조과학부(장관 최양희) 지원으로 KIST 기관고유 연구사업과 국가과학기술연구회(이사장 이상천) 창의형 융합연구사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 에너지 분야의 세계적인 과학 저널인 ‘Advanced Energy Materials’에 10월 12일자 온라인 판에 게재되었다. <그림설명> <그림 1> 철/바나듐 프러시안 블루 아날로그의 결정구조 및 원소 분포 철/바나듐 프러시안 블루 아날로그 소재 내부의 시안화 그룹(Cyanide group)과 공공(vacncy)에 의하여 높은 밀도의 침입형 자리와 낮은 전하 전달 저항 및 높은 이온 전도도가 가능하다. <그림 2> 철/바나듐 프러시안 블루 아날로그의 에너지 저장 및 출력 특성 철/바나듐 프러시안 블루 아날로그 소재는 기존 동일 군 소재 대비 150 % 이상의 높은 에너지 저장 용량(~ 100 mAhg-1)을 발현할 뿐만 아니라 높은 출력 특성을 보인다. <그림 3> X 선 흡수 분광법을 활용한 철/바나듐 프러시안 블루 아날로그의 에너지 저장 기구 규명 철/바나듐 프러시안 블루 아날로그 소재의 우수한 전기화학적 특성을 X선 흡수 분광법 (X-ray absorption spectroscopy)을 통하여 충전 과정 중 철과 바나듐 이온의 산화수 변화 측정을 바탕으로 규명하였다. 이는 구조 내의 철과 바나듐 전이 금속 이온이 모두 전기화학적 반응에 기여하는 다중 산화환원 반응 (multiple redox reaction)과 구조 내의 공공을 통한 높은 게스트 이온의 전도 특성에 따른 것이다.

- 108

- 작성자에너지융합연구단 정경윤 박사팀

- 작성일2016.10.26

- 조회수25010

-

107

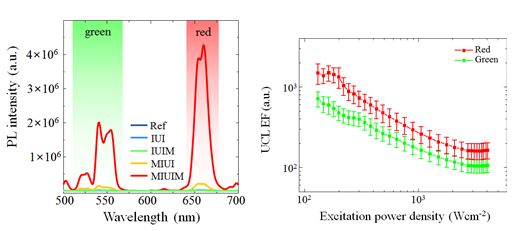

근적외선을 가시광선으로 변환시키는 초고효율 필름 개발

근적외선*을 가시광선으로 변환시키는 초고효율 필름 개발 - 간단한 공정과 저비용으로 초고효율 나노플라즈모닉 필름 개발 - 센서, 고효율 태양전지 등 IoT분야에서 광범위하게 활용 *근적외선 : 적외선 중 파장이 가장 짧은 것 한국과학기술연구원 (KIST, 원장: 이병권) 나노포토닉스연구센터의 고형덕 박사, 권석준 박사로 구성된 공동연구팀은, 매우 높은 효율로 근적외선을 가시광선으로 변환시킬 수 있는 플라즈모닉 나노구조체*를 개발하였다. *플라즈모닉 나노구조체 : 금속 표면에 자유전자가 집단적으로 진동하여 발생하는 전자기파를 생성시킬 수 있는 금속/유전체로 구성된 나노 구조체 낮은 에너지의 적외선 광자가 높은 에너지의 가시광선 광자로 변환되는 상향변환 (Upconversion) 발광은, 태양전지, 광검지기*, 바이오 이미징 등 광범위한 응용 가능성이 높을 것으로 기대되어 왔으나, 현재까지는 변환 효율이 매우 낮다는 문제점으로 인해 그 적용에 제한이 있었다. *광검지기 : 광 신호를 전기 신호로 변환시켜서 그 신호를 검출할 수 있는 소자 연구팀은 비주기적으로 배열된 플라즈모닉 금속 나노구조체를 이용하여, 기존의 상향변환 강도를 최대 1,300배 이상 증폭시킬 수 있음을 확인하였고, 이를 이용하여 기존 방식과 차별화된 근적외선 광검지기까지 개발하는데 성공하였다. 해당 기술은 정밀한 반도체 패터닝 공정을 거치지 않고도, 상대적으로 낮은 비용과 대면적에 상향변환 기능성 필름 제작이 가능하다는 장점으로 인해 다양한 분야에 대한 응용이 용이해질 것으로 기대되고 있다. 이번 연구를 통해 고형덕 박사는 “매우 간단한 공정으로도 근적외선 변환효율을 극대화시켰다는 점에서 의미가 있는 연구이며, 이러한 근적외선 변환기술을 활용하면, 향후 안개-미세먼지 등의 저시야 환경에서도 뚜렷한 사물 관찰이 가능한 카메라 이미지 센서, 3차원 위치 분석 이미징 센서 등에 적용이 가능하며, 태양전지의 효율 향상에도 기여할 수 있을 것이다” 라고 밝혔다. 본 연구는 미래창조과학부(전담기관: 한국연구재단) 미래유망융합기술 파이오니어사업 스펙트럼제어 융합연구단(단장: 한일기 박사/KIST) 및 산업통상자원부(전담기관: 한국에너지기술평가원)의 에너지기술개발사업, 그리고 한국과학기술연구원 기관고유사업 지원을 통해 수행되었다. 연구결과는 재료공학분야 국제저명학술지인 Advanced Materials紙(IF:18.960) 9월 28일자 전면 표지 논문으로 선정되어 게재되었다. <그림설명> <그림 1> 근적외선*을 가시광선으로 변환시키는 고효율 나노플라즈모닉 필름의 개요도 (상) 및 TEM 단면 사진 (하) 비주기적인 금속 나노 입자 (AgNP) 와 금속 필름(Ag film) 사이에 나노형광체 (UCNP)를 위치하여 근적외선으로부터 가시광선으로 광변환효율이 증가함. <그림 2> 적외선을 플라즈모닉 나노구조체(MIUIM)를 포함한 다양한 샘플에 조사하였을때의 PL 세기 비교 (좌) 및 기준시료 대비 플라즈모닉 나노구조체에 의한 PL 세기 증대비 (우) 적외선을 조사하였 때, 가시광선 발광세기가 최대 1300 배 증가하였음을 확인함.

- 106

- 작성자나노포토닉스연구센터의 고형덕 박사, 권석준 박사팀

- 작성일2016.10.17

- 조회수18365