보도자료

-

135

뇌파 맵(Map)으로 렘수면의 숨겨진 구조를 밝히다

뇌파 맵(Map)으로 렘수면의 숨겨진 구조를 밝히다 - 세계 최초로 실험용 쥐의 수면 중 뇌파 맵을 고해상도로 측정 - 수면이 부족한 상태의 렘(REM) 수면 시 뇌파에 미치는 영향 규명 인간은 평생의 1/3을 수면으로 보내지만, 왜 잠을 자는 지, 자는 동안 우리의 뇌에서는 어떤 일들이 일어나는 지에 대해서는 아직 명확히 밝혀진 바가 없다. 특히 새벽에 주로 일어나는 렘수면동안의 뇌는 깨어있을 때의 뇌처럼 활발하게 두뇌활동이 벌어지지만, 그 기능이 무엇인지에 대해서는 많은 연구가 이루어지지 못했다. 최근 국내 연구진이 세계최초로 개발한 실험용 쥐의 고해상도 뇌파맵을 이용해서 미지의 영역인 렘수면의 비밀을 한 꺼풀 벗겼다. *렘(REM, Rapid Eye Movement) 수면 : 수면의 두 단계인 비렘수면 (non-REM 수면)과 렘수면 중 하나로, 안구의 빠른 운동으로 구분됨. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 치매DTC융합연구단 최지현 박사연구팀은 보통 수면에서는 관찰하기 어려운 뇌파를 인위적으로 조성된 만성수면부족 상태로부터 유도하는 방식으로 그동안 알려지지 않은 렘수면의 구조를 찾아냈다. 렘수면은 수면의 후반기에 나타나는 흥미로운 수면 단계로, 깨어있을 때와 비슷한 패턴의 뇌파가 관찰된다. 하지만, 총 수면시간 중 상대적으로 적은 비중을 차지하고, 광범위하게 벌어지는 뇌 활동을 동시에 측정하는 것이 어려워 렘수면의 기능이 무엇인지는 잘 알려지지 않았다. 최지현 박사팀은 렘수면의 기능을 규명하기 위해 뇌파를 활용했다. 일반적으로 특정한 뇌파마다 그 역할이 알려져 있다. 대표적으로, 수면 중 나타나는 크고 느린 뇌파는 뇌세포의 피로를 줄여주는 반면, 간헐적으로 작고 빠르게 나타나는 뇌파는 기억 형성 등의 뇌 활동을 반영하는 것으로 알려졌다. 최지현 박사팀은 기능이 다른 뇌파를 동시에 감지하는 데 성공하였다. 이를 통해, 뇌의 전반적인 휴식이 증가함을 반영하는 느린 뇌파는 수면결핍 초기에 반응을 보이고 더 이상 변화가 없는 반면, 기억 형성을 담당하는 빠른 뇌파는 수면 박탈 기간 동안 지속적으로 반응을 보임 관찰하였다. 이는 렘수면이 신경세포의 회복과 기억 형성에 동시에 기여함을 의미한다. 이 외에도 연구팀은 렘수면 중 전두엽과 해마 간 신경회로가 있고, 수면박탈 기간 동안 이 회로의 신경활동이 점진적으로 증가하는 패턴을 관찰하였다. 수면 중 비정상적으로 증대된 신경활동이 다음 날 기억 형성과정에 혼선을 줄 수 있는 바, 이는 만성 수면 결핍의 폐해를 예측하는 것으로 이해할 수 있다. KIST 최지현 박사는 “본 연구는 약물이나 유전자 변형 없이도 KIST에서 자체 개발한 고해상도 뇌파 맵을 이용해 얻은 결과로, 향후 치매를 비롯한 특정 질병과 수면 질환간의 연관성을 연구하는 데 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 국가과학기술연구회(NST, 이사장 이상천)가 주관하는 치매DTC융합연구단 사업으로 수행되었으며, 연구결과는 세계적인 과학 학술지 ‘미국 국립과학원 회보’(PNAS, Proceedings of National Academy of Sciences)에 2월 28일(화)자 최신호(vol.114 no.9)에 게재되었다. * (논문명) Differential modulation of global and local neural oscillations in REM sleep by homeostatic sleep regulation - (제1저자) 한국과학기술연구원 김보원 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 최지현 책임연구원 <그림 설명> <그림 1> 어레이 전극으로 측정한 실험용 쥐의 뇌 영역 (좌) 어레이형 전극의 채널 위치 (우) 각 채널의 뇌파신호 예 <그림 2> 느린 주파수와 빠른 주파수의 진폭변화를 그린 뇌파 맵 (상) A. 느린 주파수 대역 뇌파의 증감을 그린 뇌파 맵 (붉은색 : 증가, 파란색 : 감소) (하) B. 빠른 주파수 대역 뇌파의 증감을 그린 뇌파 맵 *(SR1: 수면 박탈 첫 날, SR5: 수면박탈 다섯째 날)

- 134

- 작성자치매DTC융합연구단 최지현 박사팀

- 작성일2017.03.13

- 조회수18998

-

133

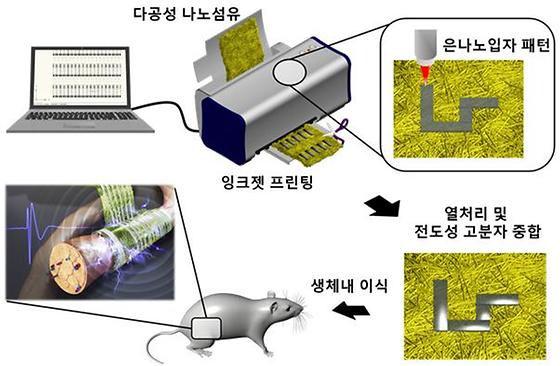

신경 장애, 생체에 이식한 신경전극으로 치료한다

신경 장애, 생체에 이식한 신경전극으로 치료한다 - 생체 적합성이 우수한 나노섬유 기반의 생체이식형 신경전극 개발 - 신경장애 치료를 위한 신호 감지 및 제어시스템 연구에 기여 국내 연구진이 장기간 신경 자극에 의해 발생하는 신경 신호를 기록할 수 있는 안정하고 효율적인 생체이식형 신경전극 개발에 성공했다. 이 기술은 중추·말초 신경계 질병 및 손상에 의해 발생하는 신경장애의 치료를 위한 목적으로 사용되는 신경전극 기반 신경신호 감지 및 제어 시스템 연구에 도움이 될 전망이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 뇌과학연구소 바이오마이크로시스템연구단 이수현 박사팀은 경희대학교 치과재료학교실 권일근 교수팀, 건국대학교 수의과대학 도선희 교수팀과 공동연구를 통해 스펀지 형태의 다공성 나노섬유구조체 표면에 은 나노 입자를 잉크젯 프린팅 방식으로 전사한 신경 전극 개발에 성공했다. 연구진은 개발한 생체이식형 전극이 말초신경계의 신경 신호를 장기간 동안 안정적으로 측정 가능하다고 밝혔다. 최근 중추신경계와 말초신경계에서의 신경치료는 생체 신경 신호의 측정 및 자극이 가능한 이식형 신경 전극을 삽입하는 치료방법이 주목받고 있는데 주로 척추 손상 환자의 재활과 치료, 시신경 자극을 통한 인공 시각 구성, 정신적 질환의 치료를 위한 뇌 심부 자극술등의 치료 및 재활에 폭넓게 활용되고 있다. 그러나 기존 대부분의 이식형 신경 전극의 경우, 실리콘이나 고분자 필름을 하부구조로 제작되어 물질 투과성이 낮고, 체내에 이식이 된 후에 신경에 충분한 영양소 및 산소공급이 힘들며, 신경 조직에 비해 상대적으로 기계적 강도가 높아 이식부위에 기계적 부조화에 의한 상처가 발생하기 쉽다. 또한 체내에서 이물반응에 의한 염증으로 신경전극이 주변 조직과 차단되어 장기간 신경신호 검출이 어렵다는 한계가 있었다. 이에, 본 연구팀은 염증억제와 장기간 미세한 신경신호 검출을 위해서 신경전극의 유연성과 물질 투과성을 크게 향상시키면서 전기적으로 높은 감도를 갖는 신경전극을 개발하였다. 기존의 신경전극에 비해 월등히 향상된 유연성과 투과성을 갖기 위해서 나노섬유(Polyimide, 폴리이미드)를 이용하여 신경전극의 하부구조를 만들고, 그 위에 은 나노입자를 잉크젯 프린팅 방식으로 전사(Patterning, 패터닝)하였다. 그리고 전사된 은 나노입자 위에 전기적인 성능을 개선하기 위해서 전도성 고분자를 증착시켰다. 이렇게 제작된 신경전극은 체내 이식 후, 신경조직을 검사한 결과 신경 변형이나 위축 등 아무런 손상이 발생하지 않은 것을 확인하였다. 그 결과, 전기적 신호 감도가 뛰어나고 동시에 장기간 안정적인 신경 신호 기록이 가능한 신경전극을 개발할 수 있었다. 이수현 박사는 “본 연구로 개발된 신경전극은 장기간에 걸친 뛰어난 생체적합성을 검증받아 중추 및 말초신경계 손상의 신경계 장애인을 치료할 수 있는 안정적인 신경신호 검출과 기록이 가능하다. 또한 이 신경전극 개발에 적용된 기술은 각종 체내 삽입형 소자의 생체적합성을 향상시키는데 적용될 수 있다” 고 말했다. 본 연구는 미래창조과학부(장관 최양희)의 공공복지안전연구사업으로 “신경계 장애인의 신경신호 감지 및 제어 원천기술개발”과제(총괄과제책임자, KIST 강지윤 단장) 및 KIST 기관고유사업의 지원으로 이루어졌으며, 연구결과는 미국화학학회(ACS)에서 발간하는 세계적인 권위지인 나노 분야 국제학술지 ACS NANO (IF:13.334)에 2월 14일(화)자 온라인 판에 게재되었다. * (논문명) Flexible and Highly Biocompatible Nanofiber-Based Electrodes for Neural Surface Interfacing - (제1저자) 허동녕 박사, The George Washington University 포닥(前 경희대 박사) - (교신저자) 한국과학기술연구원(KIST) 이수현 박사(과제 실무책임자) 경희대학교 권일근 교수(세부과제 4, 공동연구자) 건국대학교 도선희 교수(위탁과제 연구(동물실험) <그림 설명> <그림 1> 다공성 나노섬유 기반의 유연한 성질의 신경전극 제작 과정 <그림 2> 잉크젯 프린팅 방식으로 제작된 다공성 나노섬유 기반의 신경전극 개념도

- 132

- 작성자바이오마이크로시스템연구단 이수현 박사팀

- 작성일2017.03.06

- 조회수20915

-

131

흑린 나노 소재로 초고속 광학 스위치 구현한다

흑린 나노 소재로 초고속 광학 스위치 구현한다 - 흑린(Black Phosphorus) 소재의 광학적 비선형성 연구를 통한 새로운 발견 - 초고속 처리특성과 기존의 전자 소자와 호환 가능한 광학스위치 구현 그래핀의 발견 이후 2차원 소재에 대한 연구가 많이 진행되고 있다. 특히 흑린(Black Phosphorus)은 전자이동성이 우수하고 높은 비선형성*을 가져 차세대 광·전 융합소자 구현의 필수소재로 주목받고 있다. 국내 연구진이 이러한 흑린의 비선형성에 대한 연구를 바탕으로 초고속 광학스위칭 소자**를 개발하였다. * 광학적 비선형성 : 광학 매개체에 가해지는 전기장 또는 자기장의 세기에 따라 광학적 특성이 선형적 (1차 비례 관계)으로 변하는 것이 아니라, 비선형적 (2차 이상의 관계)으로 규정 되어지는 특성이다. ** 비선형성이 높을수록 가해지는 작은 전자기장의 세기에도 광전소자의 on상태와 off상태가 명확해져 소자의 우수한 특성을 기대할 수 있다. 광섬유를 이용한 소자에서는 대표적인 비선형성으로 four wave mixing (FWM)을 들 수 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전소재연구단 송용원 박사팀은 기존에 전자소자용으로만 연구되던 흑린 활용기술을 초고속 광학소자용으로 확장했을 뿐만 아니라, 빠른 데이터 처리 능력을 갖는 광학소자와 집적 전자소자와의 호환 가능성을 높이는 결과를 보여줬다. 이번 연구결과는 현재 집적화의 한계에 부딪힌 전자소자의 처리 능력을 대폭 향상 시켜줄 대안으로, 광·전 융합소자에 대한 현실적인 접근이란 평가를 받고 있다. 송용원 박사는 “흑린을 활용하여 제작된 초고속 광학 데이터 스위칭 소자는 20 GHz 속도 상에서 그 성능을 확인했다.”고 전하며, “개인통신 단말기, 의료 시스템, 센서 네트워크, 엔터테인먼트, 스마트 운송시스템 등 데이터 트래픽(traffic)에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 현 시점에서 기존의 전자소자와 초고속 광학소자의 융합은 디지털 라이프의 새로운 장을 열 것”이라고 밝혔다. 흑린의 광학적 비선형성에 관한 연구는 최근에서야 각광받고 있으며, 이 소재를 이용한 광학스위칭 연구는 사실상 전무한 상태였다. 이번 연구진이 개발한 흑린 광학소자는 Four Wave Mixing(FWM) 현상***을 이용, 진행되는 광신호를 다른 파장의 2차 채널에 정확히 복사해 내었다. 이 과정에서 새롭게 생성되는 채널들은 서로 다른 파장임에도 불구하고, 기존 채널이 갖는 신호특성을 그대로 보존하였다. 이러한 특성은 광통신 분야에서 신호의 변형, 복사, 연산 등에 활용되고 있다. 특히, 특정 파장으로 이송되는 광신호를 다른 파장으로 복사하는 과정이 매우 빠르게 이루어져 초고속 신호처리에 적합하며, 흑린과 같이 우수한 비선형성 나노소재를 사용할 경우 최소 공간 내에서 적은 양의 에너지로도 동작이 가능하여, 기존의 기술보다 월등한 효율을 보여준다. 연구진은 기존 미터(m)에서 길게는 킬로미터(km) 단위의 특수 광섬유를 요구하던 비선형 광학 소자를 흑린을 사용한 밀리미터(mm) 단위의 소자로 대체하여 흑린의 비선형성을 정량적으로 분석하였으며, 20 GHz의 변조(modulation)속도로 스위칭을 구현하는데 성공하였다. ***FWM은 두 개의 각각 다른 파장의 채널이 비선형성 물질 내에서 상호작용할 때 새로운 채널 두 개가 새로이 생성되는 현상을 지칭한다. 논문의 제1저자인 시암 우딘(Siam Uddin) UST 통합과정 학생은 “광·전 분야에서 세계 최초로 효율적인 광학스위칭 소재로서의 흑린을 재발견하였으며, 연구결과의 상용화를 위한 연구를 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다. 이번 연구는 미래창조과학부(장관 최양희) 지원으로 KIST 기관고유사업과 한국연구재단 기초연구사업(개인연구)의 지원으로 수행되었으며, 연구결과는 Scientific Reports에 2월 27일(월)자 온라인 판에 게재되었다. * (논문명) Nonlinear Black Phosphorus for Ultrafast Optical Switching - (제1저자) Siam Uddin (UST IRDA 통합과정) - (교신저자) 송용원 책임연구원 <그림설명> <그림 1> 두 개의 채널이 흑린 소자를 통과할 때 Four-Wave-Mixing(FWM)에 의해 두 개의 추가 채널을 생성함에 있어서, 기존의 초고속 광신호를 그대로 복사하는 작동에 대한 모식도. <그림 2> 광도파로에 코팅된 흑린소자의 특성 분석 결과 라만 스펙트럼과 X-ray 분석을 통해 코팅 후에도 흑린소재의 특성 유지가 가능함을 확인 하였고, 코팅된 물리적 제원도 분석 <그림 3> 흑린 기반의 광학 스위치를 이용한 초고속 광 스위치 실험 장치 및 동작 특성 - 광학 데이터의 빠르기를 변화하면서 측정한 광학스위치의 동작 특성을 보여준다

- 130

- 작성자광전소재연구단 송용원 박사팀

- 작성일2017.03.02

- 조회수20072

-

129

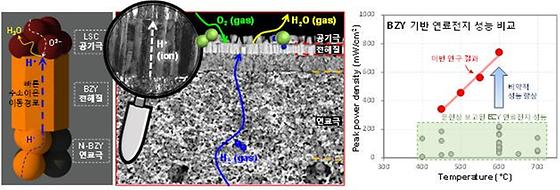

세계 최고 수준의 수소이온 세라믹 연료전지 개발

세계 최고 수준의 수소이온 세라믹 연료전지 개발 - 초박막 BZY 전해질로 기존 연료전지 대비 10배 높은 성능 - 연료전지 사용 영역을 획기적으로 넓힐 것으로 기대 최근 국내 연구진이 세계 최고 수준의 수소이온 세라믹 연료전지를 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 고온에너지재료연구센터 손지원 박사팀과 고려대학교(총장 염재호) 기계공학과 심준형 교수 공동연구팀은 화학적, 기계적으로 안정적인 이트륨*이 도핑된 바륨지르코네이트**(Y:BaZrO3, BZY) 전해질의 박막화에 성공하여 세계 최고 수준의 수소이온 세라믹 연료전지를 개발하였다. *이트륨: 원자번호 39번의 희토류(Rare earth) 원소 **바륨지르코네이트: 원자번호 56번의 바륨과 40번의 지르코늄 기반의 산화물 물질 연료전지***는 연료를 전기화학적으로 직접 전기로 변환하는 친환경-고효율 발전 장치를 일컫는다. 특히, 수소 연료전지의 경우 전력생산 시 부산물로 순수한 물만이 배출되어 미래 청정에너지 시스템으로 각광받고 있다. 또한 연료전지는 자동차에서 드론, 휴대용 전원 및 발전소까지 그 사용 범위가 무궁무진하다. ***연료전지: 연료와 산소를 이용하여 전기를 만드는 전력생산시스템의 일종. 기본적으로 연료를 주입하는 연료극과 공기를 주입하는 공기극, 그 사이에 가스 불투과성 전해질로 이루어져 있음. 이번 손지원 박사팀의 연구결과는 연료전지 중에서도 세라믹 연료전지에 대한 것으로, 고체산화물 연료전지(Solid Oxide Fuel Cell, SOFC)로 대표되는 세라믹 연료전지****는 미래형 발전소 전원으로 많은 관심을 받고 있다. 이미 미국과 일본 등에서는 정부의 전폭적인 지원 아래 지난 수 십년 간 세라믹 연료전지 원천기술 연구가 진행되어왔다. 관건은 전해질인데 기존의 세라믹 연료전지는 주로 ‘산소이온’ 전도막을 전해질로 사용한다. 그러나 ‘산소이온’ 전도막을 이용할 경우 온도가 낮아질수록 전도도가 기하급수적으로 떨어져 저온에서의 사용이 제한적이다. ****세라믹 연료전지: 물질 내에서 이온(일반적으로는 산소이온)이 움직일 수 있는 고체산화물을 전해질로 사용하는 연료전지. 이에 연구팀은 기존 ‘산소이온’ 전도막의 대체 물질로 ‘수소이온’ 전도체 세라믹*****에 주목했다. 수소이온은 산소이온보다 무척 작고 가벼워, 일반적으로 수소이온 세라믹은 산소이온 세라믹에 비해 전도도가 수십에서 수백 배 높다. 특히 BZY는 수소이온 세라믹 중에서 전도도가 가장 높은 대표적인 물질로서, 뛰어난 화학적 안정성을 가지고 있다. 하지만 다루기 힘든 물질적 성질로 인하여 BZY를 이용하여 조성과 구조가 적합한 고성능의 전해질로 제작하는 것이 매우 어렵다는 단점이 있다. KIST-고려대 공동 연구진은 최적화된 다층 나노구조 지지체를 이용하여 화학적-기계적으로 안정적인 초박막 BZY 전해질 증착에 성공하였다. 이렇게 제작된 초박막 BZY 기반 연료전지는 기존 BZY 기반 연료전지에 비해 출력밀도가 약 10배에 달하는 등 획기적인 성능을 보였다. *****수소이온 전도체 세라믹: 수소이온을 전도하는 세라믹 물질. 연구진은 “이번 고성능 BZY 연료전지 개발의 성공은 저온 세라믹 연료전지의 새로운 패러다임을 제시했으며 이를 통하여 세라믹 연료전지의 사용 영역이 기존의 분산발전소를 뛰어넘어 가정용, 이동형 전원으로도 확대될 수 있을 것”이라고 의의를 밝혔다. 본 연구는 미래창조과학부(장관 최양희) 일반연구자지원사업, 글로벌프런티어 연구사업, KIST 미래원천연구사업 및 교육부(장관 이준식)의 BK21 플러스사업의 지원으로 수행되었으며, 연구결과는 저명 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈’ (Nature Communications, (IF : 11.329))에 2월 23일(목)자로 온라인 게재되었다. <그림 설명> <그림 1> 높은 성능의 박막 BZY 전해질이 적용된 연료전지의 부분 모식도(좌측)와 실제 미세구조 사진(중간), 그리고 문헌상에 보고된 다른 수소이온 세라믹 연료전지들과의 성능 비교(우측).

- 128

- 작성자고온에너지재료연구센터 손지원 박사팀

- 작성일2017.02.27

- 조회수26615

-

127

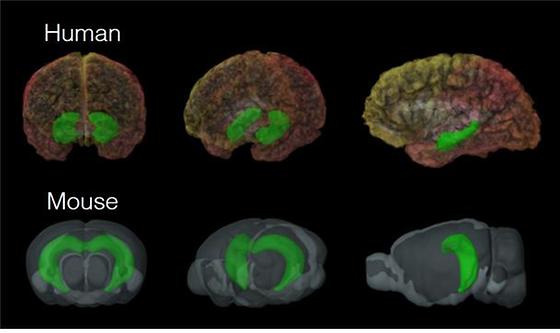

내 몸의 GPS, 공간과 상황을 인지하는 장소 세포의 매커니즘 규명

내 몸의 GPS, 공간과 상황을 인지하는 장소 세포의 매커니즘 규명 - KIST 뇌과학연구소 외국인 유치과학자, 장소 세포의 공간적, 감각적 기능 규명 - 트레드밀 활용 쥐 실험을 통해 물체에 대한 장소세포의 활동 기록·관찰 뇌의 해마(hippocampus)는 우리가 경험하는 사건을 기억하는데 필수적인 뇌 영역이다. 해마에 있는 각 세포가 우리가 있는 특정위치를 암호화하기 때문에, ‘장소 세포’(place cell)라고 일컫는다. 최근 국내 연구진이 내 몸 안의 GPS, 장소 세포에 대한 매커니즘을 규명했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 뇌과학연구소 세바스쳔 로열 박사(Sebastien Royer)는 KU-KIST 학연프로그램을 통해 고려대학교(총장 염재호) 심리학과 최준식 교수팀과 공동으로 공간과 사건/상황을 인지하고 기억하는 장소 세포의 기작(매커니즘)을 규명했다고 밝혔다. 해마라는 뇌의 부위에서 발견된 장소 세포는 장소를 인지하고 자기좌표를 파악하여 길 찾기에 도움을 주는 신경세포로 동물과 인간이 어떤 특정한 위치에 있는 경우만 발화하기 때문에 공간 좌표를 부호화한다고 알려진 신경세포이다. 해마의 장소 세포에 관한 연구는 2014년 노벨 생리학상을 수상한 바 있으며, 행동인지신경과학 분야의 첨단 주제로 알려져 있다. 본 연구진은 지금까지의 연구들이 모든 장소 세포가 같은 방식으로 공간정보를 기록하고 저장한다는 학설에 반해, 장소 세포는 공간적 정보와 비공간적(감각적) 정보를 집적하는 두 종류로 분명히 구분되며, 이들이 해마상의 해부학적 구조를 따라 상?하층으로 질서정연하게 배열되어 있음을 발견하였다. 본 연구에서는 실험용 쥐가 거칠거나 부드러운 바닥 혹은 튀어나온 돌기 등 다양한 촉각 단서가 부착된 트레드밀을 걷게 하면서 뇌의 신경활동을 기록하였다. 연구진은 실험용 쥐의 해마에 정교한 반도체 기판으로 이루어진 미세전극(실리콘 프로브)을 삽입하여 수십에서 수백 개에 이르는 장소 세포의 활동을 동시에 기록했다. 기록된 장소 세포들은 트레드밀 상에서의 위치를 부호화하는 방식에 따라 두 가지 유형으로 나뉘는데, 첫 번째 그룹은 기존의 장소 세포 이론에서 알려진 바와 같이 트레드밀 상의 특정 위치에서 발화하는 양상을 보였다. 두 번째 그룹은 트레드밀 상의 위치와는 상관없이 어느 특정 촉각 단서에 의존적으로 발화하는 양상을 보였다. 예를 들어 튀어나온 돌기 형상의 촉각 단서를 중심으로 발화하는 두 번째 그룹의 장소 세포의 경우, 그 촉각 단서를 제거하자마자 발화가 사라졌고 반대로, 트레드밀의 다른 위치에 똑같은 촉각 단서를 부착하기만 하면 즉시 유사한 발화 양상이 나타났다. 이러한 두 가지 유형으로 구분되는 장소 세포들의 발화 방식은 다양한 실험 조건에서 안정적으로 관찰되었다. -장소 세포 1그룹 : 공간적 위치 좌표를 인식하는 CM(context-modulated) 세포 -장소 세포 2그룹 : 주요 지형지물을 감각적으로 인식하는 LV(Landmark vector)세포 본 연구진은 세계 최초로 두 종류의 장소 세포들이 해마의 같은 영역에서 서로 다른 층(layers)을 따라 배열되어 있다는 것을 발견했다. 지금까지의 장소 세포 관련 연구들은 해마의 영역에 따른 수평적 분포에 집중하였으나, 본 연구진은 같은 영역에서 깊이에 따른 수직적 분포를 기능적으로 구분했다. KIST 세바스쳔 로열 박사는 “동물과 인간에서 기억의 핵심을 담당하는 해마가 장소와 관련된 추상적 정보를 어떻게 부호화하는지를 이해하는 데 한발 다가섰으며, 이러한 결과는 기억상실증이나 치매와 같은 기억 관련 질환들에서 망가진 신경회로를 대체할 수 있는 획기적인 방식을 발견하는 단서를 제공하고 새로운 인공지능 알고리즘을 제공하는 등 다양한 영역에 응용이 가능할 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 휴먼프런티어 사이언스 프로그램, 미래창조과학부(장관 최양희)의 뇌 원천 연구사업 및 KIST 기관고유사업의 지원으로 이루어졌으며, 연구결과는 저명한 국제학술지인 네이쳐 커뮤니케이션즈 (Nature Communications, (IF : 11.329))에 2월 20일(월)자 온라인 판에 게재되었다. * (논문명) Place cells are more strongly tied to landmarks in deep than in superficial CA1 (Embargo:30 January 2017 at 1600 London time / 1100 US Eastern time ㅇddd30 January 2017 at 1600 London time / 1100 US Easte 1000 London time (GMT) / 0500 US Eastern Tim = 2월 20일(월요일) (한국시간 오후 7시) - (제1저자) Tristan Geiller - (교신저자) Sebastien Royer <그림 설명> <그림 1> (위) 인간 뇌와 (아래) 마우스 뇌 <그림 2> (좌) 해마의 신경회로, (우) 2가지 종류의 해마 장소세포들이 발화하는 양상 <그림 3> (좌) 촉각단서에 의존적인 장소세포가 단서가 제거되자 즉시 발화양상을 변화시키는 모양 (우) 반대로 촉각단서가 더해지자마자 새로운 발화양상이 출현하는 모양

- 126

- 작성자뇌과학연구소 세바스쳔 로열 박사팀

- 작성일2017.02.21

- 조회수23095

-

125

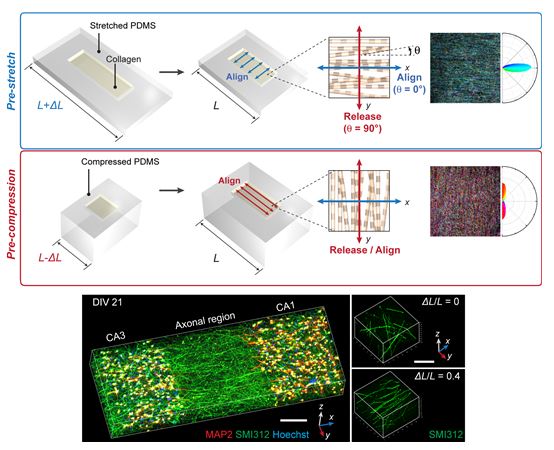

뇌 신경 회로망, 이제 실험실에서 배양한다

뇌 신경 회로망, 이제 실험실에서 배양한다 - KIST 뇌과학연구소, 뇌 신경망 재구성을 위한 3차원 플랫폼 개발 - 3차원 체외 환경에서 뇌 안에 있는 해마 신경 회로망의 구조 및 기능을 구현 최근 국내 연구진이 많은 신경 회로망들이 복잡하게 연결된 뇌 조직을 실제 세포 배양에 쓰이는 생체재료(3차원 체외환경) 내에서 구현하는 기술을 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 뇌과학연구소 최낙원 박사, 허은미 박사 팀으로 구성된 공동 연구팀은 콜라젠 섬유를 특정 방향으로 정렬할 수 있는 기술을 세계 최초로 개발하여 콜라젠 내에서 신경세포를 3차원 배양할 때 세포 축삭*의 성장 방향을 유도할 수 있도록 하였다. *축삭 : 신경 세포(뉴런)의 세포체에서 길게 뻗어나온 가지로, 활동 전위를 전달하는 역할을 함. 축삭, 축색돌기, 축색이라고도 함 본 공동 연구팀은 이 기술을 적용하여 뇌 안에 있는 해마의 CA3, CA1**에서 추출한 신경세포들이 정렬된 콜라젠 섬유를 따라 분화, 성장하면서 시냅스를 형성하는 CA3-CA1 신경 회로망을 재구축하는데 성공하였다. 또한, 이 신경 회로망이 구조적 연결성뿐만 아니라 기능적 연결성도 갖추었음을 실험적으로 증명하였다. *CA3, CA1 : 대뇌변연계의 양 쪽 측두엽에 존재하는 해마 내 부위이며 학습과 기억을 담당 우리 몸 안의 여러 장기 및 조직은 세포와 세포 이외에 다양한 요소들이 흔히 특정 방향으로 정렬되어 있는데, 이것은 구조적인 속성을 부여하여 생물학적 기능이 작동되도록 하기 위한 것이다. 조직공학 측면에서 보자면, 체외 환경에서 장기 또는 조직을 새롭게 만들어 내고자 할 때 세포의 방향성을 구현하고 조절할 수 있다는 것은 조직의 외형적 구조뿐만 아니라 기능도 모사할 수 있다는 것을 의미한다. 본 연구 성과는 실제 세포 배양에 쓰이는 생체재료(3차원 체외 환경) 내에서 방향성 구현이라는 난제를 해결하고, 특히, 해부학적으로 뚜렷하게 구별되는 많은 신경 회로망들이 서로 복잡하게 연결된 뇌 조직을 체외환경에서 재구축했다는 것에 큰 의미가 있다. 이번 연구 결과를 통해 최낙원 박사는 “정상적인 신경 회로망뿐만 아니라 알츠하이머 병, 파킨슨 병 등 비정상적인 질병 상태의 신경 회로망까지 재구축하는 데 적용될 수 있다.”고 말했다. 또한, 허은미 박사는 “이번 기술을 환자 유래 줄기세포 기술과 융합한다면 다양한 뇌질환/장애와 신경 회로망의 기능 장애와의 연관성을 이해하는데 한 발짝 더 다가갈 수 있을 것”이라고 전망했다. KIST 뇌과학연구소 내 바이오마이크로시스템연구단 최낙원 박사와 신경과학연구단 / 치매DTC 융합연구단 허은미 박사 공동 연구팀은 UST(과학기술연합대학원대학교) 전공 교원으로 KIST 스타 포스닥 김소현 박사(현재 SK 바이오팜 재직), 임선경 박사(신경과학연구단/치매DTC융합연구단), 그리고 선임연구원 오수진 박사(신경과학연구단/치매DTC융합연구단/신경교세포연구단)와 함께 UST 학생을 포함하는 국내 연구자들로만 구성된 팀의 공동 연구를 통해 독자적으로 이루어낸 성과이기에 그 의미가 더욱 크다. 또한, Nature Communications 부편집자 Amos Matsiko 박사는 해외 리뷰 학술지인 Nature Reviews Materials에 이번 연구 결과를 Research Highlight(연구 하이라이트)로 2017년 2월 21일경 소개할 예정이다. 이번 연구는 미래창조과학부(장관 최양희) 뇌과학원천기술개발사업과 KIST Young Fellow 사업, 미래선도형융합연구단 사업의 지원으로 수행되었으며, 연구 결과는 저명한 국제 학술지인 네이쳐 커뮤니케이션즈 (Nature Communications, (IF : 11.329))에 2월 1일자 온라인 판에 게재되었다. * (논문명) Anisotropically organized three-dimensional culture platform for reconstruction of a hippocampal neural network - (공동 1저자) 김소현, 임선경, 오수진 - (공동 교신 저자) 최낙원, 허은미 <그림 설명> <그림 1> 해마 내 상이한 CA3, CA1 세포군을 구획화할 수 있도록 고안한 3차원 세포 배양 플랫폼 (위)에 신경세포를 배양하면, 축삭의 성장 방향을 일정하게 유도 (아래) <그림 2> 투명한 탄성 고분자인 PDMS 기판을 미리 당기거나 (pre-stretch), 눌렀다 (pre-compression) 놓으면서 콜라젠 하이드로젤을 굳히면, PDMS가 변형되었다 복원되는 방향과 직각 (파란색, 위) 또는 평행한 (빨간색, 중간) 방향으로 콜라젠 섬유가 일괄 정렬하게 되고, 이를 따라 정렬된 축삭의 구조가 서로 다른 뇌 부위를 기능적으로 연결하게 됨

- 124

- 작성자뇌과학연구소 최낙원 박사, 허은미 박사팀

- 작성일2017.02.13

- 조회수23720

-

123

다기능성 화이트 그래핀을 손쉽게 코팅한다

다기능성 화이트 그래핀을 손쉽게 코팅한다 - 저비용, 쉬운 공정으로 대면적의 화이트 그래핀(h-BN) 합성법 개발 - 다기능 화이트 그래핀 코팅기술로 전자, 우주항공 등 대형시장에 응용 전망 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 전북분원 복합소재기술연구소(분원장 김준경) 양자응용복합소재연구센터 김명종 박사팀은 고분자 원료인 보라진 중합체*(borazine oligomer)를 촉매 금속에 코팅하고 열처리하는 방법으로 손쉽게 대면적의 화이트 그래핀을 합성하는 기술을 개발했다. *보라진 중합체(borazine oligomer) : 벤젠의 탄소가 붕소와 질소로 치환된 형태의 분자가 중합한 형태 보론 나이트라이트(질화 붕소(hexagonal boron nitride), h-BN), 일명 ‘화이트 그래핀(white graphene)’은 탄소원자들이 벌집 모양으로 연결된 그래핀에서 탄소 대신 붕소와 질소를 채워 넣은 것으로 육안으로 하얗게 보인다. 화이트 그래핀은 절연성을 가지며, 높은 열전도도, 900oC 까지 산화되지 않고 열을 견디는 내산화성, 중성자를 흡수하여 차단해 주는 중성자 차폐성, 보론과 나이트로젠 사이의 이중극자로 인하여 구조가 변형될 때 전기를 발생하는 압전 특성, 원자외선 발광특성, 복합소재의 필러로 사용 되었을 때의 계면 안정성 등 탄소소재에서는 보이지 않는 혁신적인 특성을 가진다. 이러한 특성은 절연방열, 열 차폐, 중성자 차폐, 압전소자 등의 응용기술로 연계되어 전자, 자동차, 우주항공, 원자력 등 대형시장에 영향력을 끼칠 것으로 기대되는 소재이다. 이러한 우수한 특성에도 불구하고 화이트 그래핀의 원료 물질이 비교적 제한되어 있고, 합성(성장)공정이 그래핀 보다 어려워 많은 연구가 이뤄지지는 못했다. KIST 김명종 박사팀은 원료물질인 고분자(보라진 올리고머)를 니켈 촉매 기판에 떨어뜨려 고속으로 회전시켜 얇게 퍼지게 하는 스핀 코팅(spin coating)방법으로 진행하였으며, 이를 1000oC 정도에서 열처리를 하여 고결정성의 화이트 그래핀(h-BN)을 얻었다. KIST 김명종 박사는 “이번 연구의 핵심은 촉매의 효과에 의해서 상대적으로 낮은 온도에서 고결성의 화이트 그래핀을 확보할 수 있는 것과 관련 메커니즘도 규명한 것”이라고 밝혔다. 또한, 이를 “그래핀 트랜지스터**의 절연층 위에 보조층으로 적용한 결과 그래핀 소재의 도핑 효과를 감소시키며, 트랜지스터의 동작속도와 관계되는 전하 이동도를 2배 정도 증가시키는 효과를 이번 연구를 통해 밝혀냈다.”고 말했다. ** 그래핀 트랜지스터 : 트랜지스터에 실리콘이 아닌 그래핀을 활용한 반도체 소자 연구진은 촉매 층을 고분자(보라진 올리고머)위에 코팅하고 열처리 후 제거가 가능하므로 다양한 표면에 화이트 그래핀의 기능성 코팅이 가능하다고 밝혔다. 이 방법의 특징은 기존의 보라진을 원료로 하는 화학기상증착법(CVD) 방법에 비하여 매우 간단한 저가의 장치만으로 가능하기 때문에, 향후 손쉬운 공정으로 대면적, 다양한 표면에 적용 가능성 등이 있다고 전망했다. 본 연구는 미래창조과학부(장관 최양희) 지원으로 KIST 기관고유사업과 4U 복합소재 프로젝트(개방형 연구과제)의 지원으로 수행되었으며, 네이처 그룹(Nature group)에서 발간하는 Scientific Reports의 2017년 1월 온라인에 게재되었다. 본 논문은 KIST 전북분원 복합소재기술연구소와 고려대학교 강상욱 교수 공동연구의 결과이며, 본 기술은 원천성을 인정받아 국내와 미국에 특허로 등록되었다. * 특허번호 & 특허명 : 보라진 다량체를 전구체로 활용하여 금속촉매 효과로 성장된 고품질의 질화 붕소막 및 그 제조방법 (KR1480817) Method for producing hexagonal boron nitride film using borazine oligomer as a precursor (US9562287) * (논문명) ‘Facile Synthesis of Highly Crystalline and Large Areal Hexagonal Boron Nitride from Borazine Oligomers’ - (제1저자) 한국과학기술연구원 복합소재기술연구소 서태훈 박사후 연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 복합소재기술연구소 김명종 박사 <그림 설명> <그림 1> 연구팀은 고분자 원료인 보라진 올리고머를 촉매금속에 코팅하고 열처리하는 방법으로 손쉽게 대면적의 화이트 그래핀을 형성하는 방법을 개발하였다. 촉매 위에 보라진 올리고머를 코팅하거나, 촉매층을 보라진 올리고머 층에 올려서 열처리를 하면 쉽게 화이트 그래핀을 얻을 수 있다. <그림 2> 본 분석결과를 고려할 때 화이트 그래핀(h-BN)이 이름대로 하얀색을 띠고, 수층 정도의 층수를 가지며, 원자들이 육각형의 고결정성을 가지는 것으로 보여 진다. <그림3> 본 그림은 그래핀 트랜지스터의 스위칭 커브와 전하 이동도를 보여주는 데이터이다. 손쉽게 합성된 화이트 그래핀 (h-BN)을 적용한 그래핀 트랜지스터에서 도핑효과의 감소와 전하이동도의 2배 정도 증가가 관찰되는데, 이는 합성된 화이트 그래핀이 아주 평평하고 전기적으로 중성을 유지하는 고품질 소재이기 때문이다.

- 122

- 작성자양자응용복합소재연구센터 김명종 박사팀

- 작성일2017.02.02

- 조회수16842

-

121

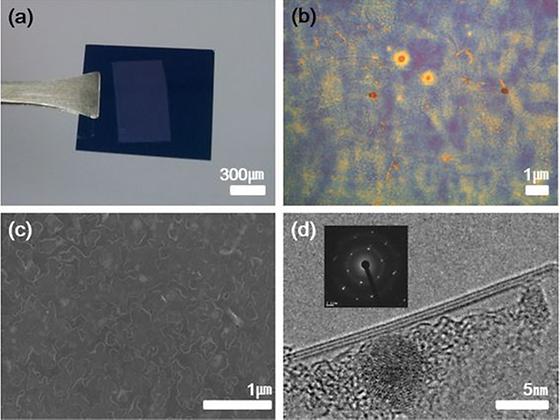

새로운 물성을 가지는 흑연(AA’) 구조체 개발

새로운 물성을 가지는 흑연(AA’) 구조체 개발 - 모방이 익숙한 기초연구분야에서 창조적인 연구결과 - 탄소재료 역사 100년을 움직일 탄소연금술 초석 마련 흑연은 그래핀*의 적층체이다. 탄소재료 역사상, 흑연은 그래핀이 ABAB..규칙으로 겹쳐진(그림 1. 참고) AB 적층구조인 AB 흑연이 유일한 결정 구조로 알려졌었다. 최근 국내 연구진이 강철같이 강하고, 종이처럼 가벼운 탄소소재를 만들 수 있는 AA’규칙을 가지며 적층된 새로운 흑연 구조체를 개발했다. *그래핀 (graphene) : 탄소원자의 이차원 구조체이며(두께 0.4 nm), 흑연의 기본 구성 단위. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전소재연구단 이재갑 박사팀은 기초과학지원연구원 김진규 박사팀, 표준과학연구원 김용일 박사팀, 영남대학교 민봉기 박사팀, 연세대학교 이우영 교수팀, 영국 Heriot-Watt대 Phillip John 교수팀과의 공동연구로 새로운 물성을 가지는 흑연 구조체인 AA’흑연을 보고했다. (AA’ (한글명 : 에이에이 프라임)) 공동연구팀은 나노크기의 그래핀 분말을 원료로 사용하여 이를 적정 조건에서 열처리 또는 플라즈마 처리시켜 그래핀 나노분말이 AA’ 흑연으로 재결정화 됨(그림 2. 참고)을 X-ray분석, 고해상투과전자현미경(HRTEM)(그림 3, 4. 참고), 시뮬레이션 및 에너지 계산으로 규명했다. AA’ 흑연은, 기존에 알려진 AB 흑연보다는 조금 불안정하지만, AA’ 2층 그래핀** 핵의 방향성 성장으로 1차원 형태(나노 끈)로 나타난다. 이 흑연 나노 끈은 단결정이어서 강하고 유연해 이를 기초소재로 활용한다면 강철같이 강하고 종이처럼 가벼운 고탄성 탄소구조체를 설계·제조할 수 있을 것으로 전망된다. **AA’ 2층 그래핀 : AA’ 규칙으로 적층된 두 층의 그래핀. 또한, AA’ 흑연은, 도체인 AB 흑연과 달리, 반도체***(밴드갭 0.35 eV; 실리콘은 1.1 eV)특성을 가져 새로운 광/전자소자로 널리 응용될 것으로 기대된다. ***반도체 : 순수상태에서는 부도체이나 빛이나 열을 받으면 일시적으로 전기가 통하는 물질. KIST 이재갑 박사는 “모방이 익숙한 기초연구분야에서 창조를 말할 수 있는 의미있는 결과”라고 말하면서, “새로운 물성을 갖는 흑연 구조체를 제조할 수 있는 탄소연금술의 초석을 마련했다.”고 밝혔다. 본 연구는 미래창조과학부(장관 최양희) 지원으로 KIST 기관고유사업으로 수행되었으며, 연구결과는 세계적 우수 과학저널인 ‘Scientific Reports’에 12월 21일(수) 온라인 게재되었다. * (논문명) The Nature of metastable AA’ graphite: Low Dimensional Nano-and Single-Crystalline Forms (Scientific Reports). - Paper Acceptance: DOI: 10.1038/srep39624 - 제1 및 교신 저자: 한국과학기술연구원 이재갑 박사 <그림설명> <그림 1> AA‘ 흑연 (a) 및 AB 흑연(b)의 구조도(정방정계). a’, a“ 및 b’, b“은 각각 AA’ 흑연 및 AB 흑연의 시뮬레이션 투과전자현미경 조직 및 이의 패턴을 나타낸 것임. 이 분석으로 구조를 확인 할 수 있음. AB 흑연은 육방정계 구조이나 본 연구에서는 비교를 위해 AA’의 정방정계로 나타내었음. <그림 2> AA‘ 흑연의 성장 모식도. AA’ 흑연은, 그래핀 나노분말(좌)의 열처리 또는 플라즈마 처리를 할 경우, AA’ 이중 그래핀 (Bi-layer graphene) 핵의 방향성 성장으로 1차원 ‘나노 끈’구조의 형태(우)로 나타난다. AA’ 흑연은 AA’AA’ 순 적층을 갖는다. <그림 3> AA‘ 흑연의 고해상도 투과전자현미경 사진. 그림 1에 나타낸 시뮬레이션 조직(e’, f’)이 나타나는 것으로부터 AA’ 흑연임을 확인할 수 있음. <그림 4> 본 연구에서 합성된 단결정 AA‘ 흑연의 고해상도 투과전자현미경 사진 (a-c) 및 분석 자료. a’, c‘, c“패턴은 이 시료가 AA’ 흑연임을 확인해 줌. Raman 자료(d)로부터 합성된 AA’ 흑연이 고결정성임을 알 수 있음. <그림 5> AA’ 및 AB 흑연의 에너지 상태(a), 전자밴드구조(b-d) 및 등위전하분포도 (e-g). AA’ 흑연은 AB보다 불안정하지만 자연에서 존재할 수 있음을 알 수 있고(a), 약 0.35 eV의 밴드갭(c)을 가짐 (AB 흑연은 밴드갭 없음(d)).

- 120

- 작성자광전소재연구단 이재갑 박사팀

- 작성일2016.12.28

- 조회수21800

-

119

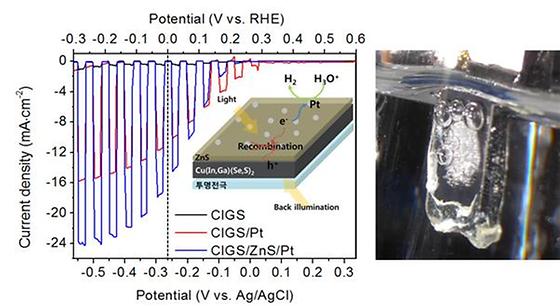

고효율 화합물 반도체로 청정에너지 ‘수소’ 만든다

고효율 화합물 반도체로 청정에너지 ‘수소’ 만든다 - 프린팅 기반 화합물 반도체로 태양 에너지를 청정에너지 ‘수소’로 저장 - 저비용, 고효율 반도체 전극 제작기술로 태양광 수소 생산 상용화 앞당겨 태양광 물 분해 기술*은 햇빛과 물로부터 수소를 얻는 대표적인 청정연료 생산방법이다. 앞으로 수소는 화석연료를 대체할 연료로 각광받으며 사용량이 급격히 증가할 것으로 예상되나, 현재의 수소 제조법은 지구 기후변화를 야기하는 이산화탄소를 대량 방출한다는 한계점을 가지고 있다. 이를 극복하기 위해, 태양광 사용으로 물로부터 직접 수소를 제조하는 기술이 제안되어 왔지만, 아직까지 태양광으로부터의 생산 효율이 낮고, 소재 개발 단계에 머물러 있는 등 실용화에 크게 어려움을 겪고 있었다. *태양광 물분해 : 인공광합성의 예, 햇빛을 흡수하여 물로부터 수소와 산소를 생산하는 촉매 반응 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 청정에너지연구센터 황윤정, 민병권 박사팀은 태양광-수소 제조 디바이스(광전기 화학전지)의 태양광-수소 생산 성능을 크게 향상시키는 반도체 광전극의 저가 제조법을 개발했다. KIST 연구진은 지금까지 태양전지에 주로 사용되어온 황셀레늄화구리인듐갈륨* (CuInxGa1-xSySe2-y, CIGS) 반도체 화합물을 광촉매로 직접 활용하여 태양광 에너지를 수소에너지로 저장하는 인공광합성 장치에 적용하였다. 고비용의 진공장비를 이용하는 CIGS 제작법은 대량생산 및 대면적화에 어려움이 있어, 경제성 확보를 위해 저가의 프린팅 공정 기반의 기술 개발이 필요했다. 하지만 반도체 화합물의 용액 프린팅 공정방법은 아직까지 고품질의 CIGS 박막을 만드는데 한계가 있어 기술 향상이 필요한 부분이었다. *황셀레늄화구리인듐갈륨 화합물(CIGS) : 구리, 인듐, 갈륨, 황, 셀레늄의 원소가 일정비율로 결합된 화합물로 반도체 특성을 나타냄. 물을 환원시켜 수소를 생산하는 광촉매전극으로 관심을 받고 있음 연구진은 용액 프린팅 공정 기반 합성법을 개발하고, 황화아연(ZnS) 방식층을 CIGS 박막 위에 도포함으로써, CIGS 광촉매전극의 태양광-수소 전환 광전류 밀도*를 7mA/cm2에서 24mA/cm2으로 3배 이상 대폭 향상시켰다. 본 연구팀이 개발한 CIGS 광전극은 기존에 알려진 ∼10mA/cm2 수준의 최고 성능보다 월등히 높은 값이며, 고가 진공공정으로 제작한 CIGS 화합물 반도체가 나타내는 성능과도 견줄 만한 수준이라고 할 수 있다. *광전류 밀도 : 빛을 통한 전기 화학반응, 수소가 얼마나 빠르게 생성되는지의 정도 연구진은 효율의 향상을 위해 CIGS 표면 상태(Surface State)를 억제하고, 전자-정공쌍의 수명*을 크게 향상 시키는 기술 개발을 통해 가능하게 되었다. 또한, 파장별 광효율 측정을 통해, CIGS 광전극 내의 광전자의 움직임이 광전극 활성을 향상시키는데 매우 중요한 역할을 한다는 과학적 현상을 실험적으로 밝히기도 하였다. 한편, 연구진은 개발된 기술로 태양광을 전/후면 양방향으로 사용가능하게 제작하여 CIGS 광촉매 광전극의 다양한 응용 가능성을 제시하였다. *전자-정공쌍의 수명 : 반도체가 빛 에너지를 흡수하면 전자와 정공이 쌍을 이뤄 생성되고, 물 분해에 사용된다. 이 전자-정공쌍이 재결합하는데 걸리는 시간을 전자-정공쌍의 수명이라고 한다. KIST 황윤정 박사는 “이번에 개발된 저가 용액 프린팅 공정이 가능한 고효율 CIGS 화합물 광촉매 광전극 기술은 앞으로 태양빛과 물로부터 청정수소를 생산하는 시스템 개발에 큰 기여를 할 것이다.”고 밝혔다. 본 연구는 미래창조과학부(장관 최양희) 지원으로 KIST 미래원천 연구사업 및 특화전문대학원 학연협력 지원사업의 지원으로 수행되었으며, 연구결과는 화학 분야의 저명 국제 학술지인 미국화학회지 (Journal of the American Chemical Society: JACS, (IF : 13.038))에 12월 7일(Vol.138, Issue 48) 게재되었다. * (논문명) Enhanced Photocurrents with ZnS Passivated Cu(In,Ga)(Se,S)2 Photocathodes Synthesized Using a Nonvacuum Process for Solar Water Splitting - (제1저자) 한국과학기술연구원 채상윤 연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 황윤정 선임연구원, 민병권 센터장 <그림설명> <그림 1> CIGS화합물 광전극과 황화아연층을 적용한 광전극의 광전류밀도를 비교한 결과 (좌측) 와 투명유리 기판위에 CIGS 광전극을 준비하고 황화아연층을 도입한 광전극의 모식도 (좌측 내부). 가역수소전극 대비 ?0.3 V에서 ?24mA/cm2의 광전류를 보임을 확인. 전극 표면에서 실제 생성된 수소 가스의 사진 (우측).

- 118

- 작성자청정에너지연구센터 황윤정, 민병권 박사팀

- 작성일2016.12.14

- 조회수22565

-

117

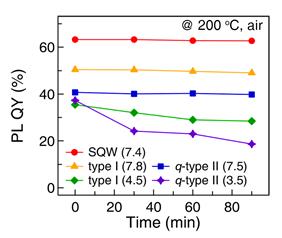

광효율 100% 도달한 新구조 양자 광소재 개발

광효율 100% 도달한 新구조 양자 광소재 개발 - 용액 상에서 100%, 고집적 필름 상에서 60%의 발광효율 지니는 양자 광소재 개발 - 내부결함을 최소화시킨 격자결맞춤구조 고안, 구형양자우물구조의 新구조 소재 퀀텀닷(양자점, Quantum Dot)은 수 나노미터 크기의 구형 반도체 나노입자로, 크기 조절을 통해 발광 빛의 파장을 조절할 수 있을 뿐만 아니라 우수한 색순도 및 높은 발광효율로 차세대 디스플레이와 조명 소재로 각광받고 있다. 국내 대기업에서 퀀텀닷을 일부 활용한 TV를 출시한 이후, 국내외 학계 및 산업계의 관심이 고조되고 있다. 최근 국내 연구진이 기존 양자점의 결함을 줄여 100%에 가까운 발광효율을 지니는 새로운 구조의 양자 광소재 개발에 성공했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전하이브리드연구센터 배완기 박사팀은 ‘구형양자우물구조(Spherical Quantum Well, SQW)’이라 불리는 新구조의 양자 광소재를 개발하여, 용액 상에서 100%, 고집적 필름 상에서도 60%에 이르는 발광효율을 지니면서 200℃ 이상의 온도조건에서 안정적으로 작동하는 새로운 양자 광소재를 개발했다. 기존의 양자점 소재는 원자 단위의 내부 결함 혹은 표면 결함으로 인하여 광효율 및 안정성이 저하되는 문제를 지니고 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 양자점 발광층의 표면에 화학적으로 안정한 반도체 껍질층을 형성한 ‘핵/껍질 형태의 이종구조(Heterostructure)체’를 형성하여 표면 결함을 최소화하는 연구가 진행되어 왔다. 하지만 일반적인 핵/껍질 형태의 이종구조에서 껍질층의 두께가 증가하게 되면 핵과 껍질사이의 격자 비일치에 따른 내부 결함(Internal Defect)이 발생하고, 그에 따라 급격한 광효율 저하현상을 동반하여 실제 디스플레이 및 바이오 센서에 적용되지 못한다는 한계를 지니고 있었다. KIST 배완기 박사팀은 기존 핵/껍질 구조가 지니는 한계를 극복하기 위하여, 씨앗/양자우물층/껍질로 이루어진 ‘구형양자우물구조 광소재’를 고안하였다. 이러한 신규 양자 광소재는 껍질층과 동일한 물질로 이루어진 씨앗(Seed) 결정 위에 구형양자우물구조 발광층을 적층하고 이를 다시 씨앗과 동일한 결정을 지니는 껍질로 둘러쌓은 형태(* 그림 1 참조)로써, 이종접합층간의 격자결맞춤(Coherently Strained Lattices)이 유도되어 껍질층의 두께가 증가하여도 내부 결함이 생성되지 않게 된다. 따라서 새롭게 개발된 구형양자우물구조 광소재는 기존 핵/껍질 구조의 양자점으로 구현할 수 없었던 높은 광효율과 광안정성을 모두 지니게 된다. 연구진은 개발된 구형양자우물구조 광소재가 용액 상에서 100%에 가까운 발광효율을 보일 뿐만 아니라, 기존 양자점(핵/껍질)의 문제점이었던 깜빡임(Blinking)을 거의 지니지 않음을 확인했다. 이는 격자결맞춤구조로 인해 두꺼운 껍질 형성 과정에서도 표면 결함 및 내부 결함 발생이 억제되어 나타났다는 것을 규명하였다. 연구진은 실험을 통해 양자껍질구조의 씨앗 크기, 발광층 및 껍질 두께 조절을 통해 발광파장을 조절할 수 있음을 보였다. 뿐만 아니라, 두꺼운 껍질을 갖는 양자우물구조 광소재는 고농도의 용액상 혹은 필름 상에서도 기존의 핵/껍질 구조 양자점에 비해 압도적인 발광 특성을 지닌다. KIST 배완기 박사는 “이번에 개발된 광소재는 기존 양자점 구조(핵/껍질)에서 구현하기 힘들었던 우수한 발광효율을 지니며, 또한 열과 빛, 산소 등의 외부 요인들로부터 매우 안정하기 때문에, 차세대 디스플레이 및 바이오 센서 등에 폭넓게 활용될 것으로 기대한다.”고 밝혔다. 현재 연구진은 개발된 광소재를 이용한 친환경 양자 광소재 및 차세대 디스플레이 개발 연구에 박차를 가하고 있다. 본 연구는 KAIST 이도창 교수, 고려대학교 조진한 교수, 서울대학교 차국헌 교수 및 미국 Los Alamos National Laboratory의 Victor Klimov 박사 팀과 공동으로 수행되었고, KIST 기관고유 연구사업과 산업통상자원부(장관 주형환) 한국디스플레이연구조합 및 한국산업기술평가관리원 산업핵심기술개발사업, 한국연구재단 나노원천기술개발사업의 지원을 받아 수행되었으며, 연구 결과는 미국 화학회 저널인 ‘ACS Nano’(IF:13.334)에 게재(10월 25일)되었다. <그림설명> <그림 1> 구형양자우물구조 광소재의 광특성 a. 구형양자우물구조 광소재의 모식도 (r: 씨앗층의 반지름, l: 양자우물층의 두께, h: 껍질층의 두께), b. 실제 대량합성된 광소재의 실물사진, c. 구형양자우물구조 광소재 내부의 에너지 준위, d. 구형양자우물구조 광소재와 기존 핵/껍질 구조 양자점의 셀두께에 따른 발광효율 변화그래프 <그림 2> 구형양자우물구조 광소재의 껍질 두께 증가에 따른 깜빡임 현상 감소결과 구형양자우물구조 광소재의 바깥 껍질 두께가 증가할수록 깜빡임 현상이 획기적으로 감소한다. <그림 3> 구형양자우물구조 광소재의 고온 안정성 평가 200℃의 고온에서도 1시간 반 이상 노출시켜도 두꺼운 껍질을 갖는 구형양자우물구조 광소재의 양자효율이 유지되는 것을 확인할 수 있다.

- 116

- 작성자광전하이브리드연구센터 배완기 박사팀

- 작성일2016.12.13

- 조회수23572