보도자료

-

165

체온을 전기로 바꾸는 탄소나노튜브 실, 스마트기기 전원을 공급한다

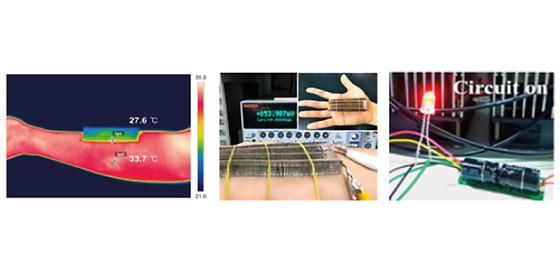

- 탄소나노튜브 실로 구성된 유연한 열전소자 개발, 뛰어난 발전 밀도 보여 - 향후 열에너지를 변환하는 플렉서블, 웨어러블 열전소자에 적용 기대 열전소자는 소자 양끝의 온도 차이를 이용하여 열에너지를 전기에너지로 변환하는 소자이다. 최근 외부 온도와 체온의 온도 차이를 통해 생산되는 전력을 웨어러블 기기의 전력원으로 사용하려는 연구가 꾸준히 이루어지고 있다. 하지만, 기존의 상용화된 열전소자는 무기 반도체 재료를 기반으로 하여 무겁고, 유연하지 않아 웨어러블 기기에 적용하기가 어려웠다. 최근 국내 연구진이 탄소나노튜브 실*을 이용하여 사람의 체온으로 전기 발전을 가능케하는 유연한(flexible) 열전 소자를 개발했다고 밝혔다. *탄소나노튜브 실(Carbon Nanotube Yarn) : 두께 5 nm(나노미터, 십억 분의 1m)의 탄소나노튜브 수천가닥을 꼬아서 실 형태로 제작, 강철의 100배 정도의 강도를 지니며 첨단섬유에 사용 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 국가기반기술연구본부 광전하이브리드연구센터 김희숙, 최재유 박사 연구팀은 서울대학교 재료공학부 박종래 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 탄소나노튜브를 실 형태로 제작한 후 별도의 금속 전극 없이 열전 소자에 적용하여 기존 열전 소자의 한계를 해결했다고 밝혔다. 연구진은 개발된 열전 소자가 의류와 같은 형태로 착용하여 전기를 발전해 낼 수 있게 디자인 되었으며, 스마트 의류 및 차세대 웨어러블 기기에 적용 가능할 것으로 기대한다고 밝혔다. 연구진이 개발한 열전소자는 기존 연구와 달리 금속 전극을 사용하지 않아 더욱 유연하고, 내부에서 발생하는 저항이 적어 높은 발전 성능을 가지게 된다. 먼저, 탄소나노튜브 실을 합성하고 n-, p- 타입으로 도핑하여 열전소자를 제작하였고, 또한 금속 전극을 추가로 도입하지 않고 탄소나노튜브 자체의 고전도성을 활용하여 전극으로 사용함으로써 소자의 저항을 낮추어 발전밀도를 향상시켰다. 본 연구에서 5도의 온도 차이로부터 10.85 마이크로 와트(μW/g)의 에너지 발전 밀도를 기록하였으며, 이 발전량은 보고된 유연 열전 재료 기반 소자 중 최고 수준의 결과이다. KIST 김희숙 박사는 “이번에 개발한 탄소나노튜브 실을 이용한 열전소자는 가볍고, 기계적 성질이 뛰어나며 높은 열전발전 성능을 보인다.”고 말하며, “이를 활용하면 향후 체온으로부터 웨어러블 디바이스에 직접 전원 공급이 가능하게 될 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업과 국가과학기술연구회 R&D 컨버젼스 프로그램의 지원으로 수행되었으며, 연구결과는 나노재료 분야의 국제학술지 ‘ACS Nano’(IF: 13.942) 8월 23일에 온라인 게재되었다. <그림설명> <그림 1> 탄소나노튜브 실을 이용한 플렉서블 열전 모듈의 제작 과정 <그림 2> 사람의 체온을 이용한 열전 발전 모듈

- 164

- 작성자광전하이브리드연구센터 김희숙, 최재유 박사팀

- 작성일2017.09.20

- 조회수22781

-

163

전자레인지 원리로 간편히 제작한 로듐 합금 촉매, 알칼리 연료전지 성능 향상시킨다

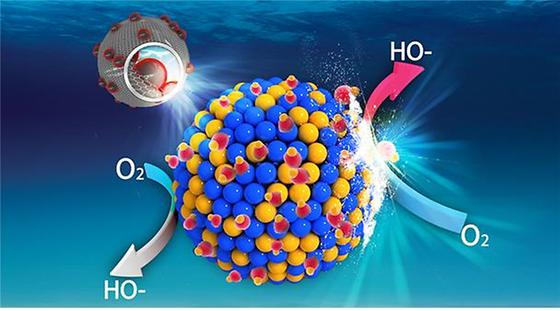

- 기존의 백금 촉매 대체가능한 로듐 합금 촉매 개발, 연료전지 상용화 기대 - 전자레인지(극초단파)의 원리를 응용한 친환경·초간편 양산 촉매 기술 알칼리 연료전지는 수소와 산소의 전기화학 반응에 의한 전기 에너지 발생 과정에서 물만 배출하여 차세대 친환경 에너지원으로 각광받고 있다. 알칼리 연료전지는 1960년대부터 우주발사체 전원 등에 이용되어 왔으며, 에너지 발생을 위한 나노 촉매로 전기화학적 활성이 우수한 백금 및 팔라듐 기반의 합금 나노 입자를 사용하는 것이 일반적이었다. 최근 국내 연구진이 고가의 백금 대신 로듐(Rh, rhodium) 합금을 간편히 제조하여 연료전지 성능을 향상시키는데 성공했다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 연료전지연구센터 유성종 박사팀은 서울대학교 기초과학연구원 나노입자연구단 성영은 교수와의 공동연구를 통해, 최근 전 세계적으로 차세대 연료전지로 각광을 받고 있는 고체 알칼리막 연료전지에 사용가능한 고성능 비백금계 로듐기반 나노 촉매를 개발했다고 밝혔다. 일반적으로 알칼리 연료전지에는 에너지 발생의 핵심 역할을 하게 되는 나노 촉매로 전기화학적 활성이 우수한 백금 및 팔라듐 기반의 합금 나노 입자를 사용해왔으나, 높은 의존도 문제와 더불어 소재 자체의 안정성에 대한 한계가 제기되어 왔다. 연료전지용 소재는 장시간 산화 환경에 노출되기 때문에 소재의 안정성 및 내구성에 대한 엄격한 수준의 소재 기술이 요구되므로 촉매 전체의 내구성을 감소시키는 백금 및 팔라듐 합금은 치명적인 단점이 있었다. 이에 연구진은 소재 안정성이 뛰어나지만 성능이 낮은 것으로 알려진 로듐에 대해 연료전지용 촉매 연구를 진행한 결과, 로듐과 주석 합금 나노 입자가 연료전지의 전기화학적 산소 환원 반응에 있어서 우수한 특성을 갖는다는 것을 밝혀냈다. 현재까지 연료전지 촉매 분야에서 로듐은 백금의 보조 촉매 수준으로 사용되어 왔으나, 나노미터(nm) 수준에서의 재료의 표면 제어 기술을 사용하게 되면 고안정성 및 고활성 연료전지용 촉매 소재로 활용 가능하다는 것이 증명되었다. 연구진은 로듐과 주석의 합금 구조가 표면의 구조 변화로 활성점이 증대되면서 이용률이 상승하여 로듐 입자 대비 10배 이상 성능이 향상되고, 기존 백금 촉매 대비 4배의 성능이 향상됨을 밝혀냈다. 특히 개발된 촉매는 기존 합성법이 적게는 12시간, 많게는 48시간 소요되던 것과 달리, 일반 가정에서 사용하는 전자레인지와 동일한 원리(극초단파, micro wave)를 이용하여 10분 내에 간편히 제조할 수 있는 기술로 개발되었다. 기존 연료전지용 소재 합성법과 달리 화학 첨가물 투입 및 추가 공정 과정이 배제되기 때문에, 신속한 소재 제조 기술 및 공정 단순화 기술 결합이 가능하였다. 그러므로 시간당 촉매 제조 생산량이 높아 향후 소재 생산 공정에 있어서도 상업적 장벽을 크게 완화시킬 것으로 전망된다. KIST 유성종 박사는 “이번 연구는 연료전지용 촉매 성능 향상 뿐 아니라 기존 연료전지용 촉매에 대한 한정적 선택 환경을 극복하고 새로운 소재의 촉매 설계가 가능해졌다는 점이 핵심”이라 말하며, “향후 차세대 에너지 변환 소재의 설계 및 제조 공정 기술 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”라고 연구 의의를 밝혔다. 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민)의 신재생에너지핵심기술사업 한국연구재단, 산업통상자원부 지원으로 수행되었으며, 촉매 분야의 국제 학술저널인 미국화학회 촉매지(ACS Catalysis, IF : 10.614)에 9월 1일 온라인 게재되었다. <그림자료> 그림1. 로듐 합금 나노 입자 표면에서의 전기화학적 반응 모식도

- 162

- 작성자연료전지연구센터 유성종 박사팀

- 작성일2017.09.18

- 조회수21995

-

161

DNA 나노스위치로 생체 내 단백질 활성을 조절한다

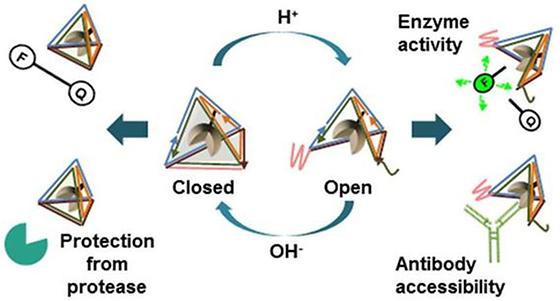

- DNA 나노스위치 개발로 물리적 개폐를 통해 단백질의 활성을 조절 - 세포의 활성 및 정교한 조작이 가능, 신개념 세포치료제 개발 기대 세포는 외부의 물리, 화학적 신호를 인식하여 그에 따른 신호 단백질의 활성을 끊임없이 가역*(可逆, reversible)적으로 조절하면서 항상성을 유지한다. 예를 들어, 세포 주기(cell cycle)에 관여하는 단백질이 활성화 되면 세포가 분열이 시작되고, 분열이 끝난 후엔 단백질의 활성이 억제되는데, 이러한 가역반응에 문제가 생겨 세포가 끊임없이 분열되면 암을 유발하게 된다. *가역 : 화학반응에서 반응 조건에 따라 정반응과 역반응이 모두 일어날 수 있는 반응 이렇듯 단백질의 활성을 인위적, 가역적으로 조절하면 세포 내에서 일어나는 대부분의 생명현상을 원하는 대로 조절할 수 있는데, 기존에 쓰이던 가장 대표적인 방법은 외부의 물리, 화학적 자극(pH, 온도, 빛 등)에 반응할 수 있는 반응기를 원하는 단백질 내부에 삽입하는 것이나, 해당 단백질의 구조와 기능을 면밀히 파악하고 있어야만 가능하다는 한계가 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 의공학연구소 테라그노시스연구단 김소연 박사팀은 조절하고자 하는 단백질의 구조 및 기능과 무관하게 범용적으로 사용될 수 있는 나노스위치를 개발했다. 연구진은 생체 내 DNA 나노구조체를 케이지(cage)로 이용하고, 단백질의 활성을 인위적, 가역적, 반복적으로 조절하는데 성공했다고 밝혔다. KIST 김소연 박사팀은 원하는 단백질이 정사면체 모양의 DNA 나노케이지(DNA nano cage) 안쪽에 위치하도록 DNA 염기서열을 구성하였고, 정사면체의 한 변이 외부 자극의 일종인 산도(pH) 변화에 의해 가역적으로 개폐될 수 있도록 설계함으로써, pH 변화에 따른 단백질의 외부 접근성을 조절하였다. 기존의 방법은 주로 나노 입자를 케이지로 이용하여 단백질을 가두어 두었다가 특정 신호에 의해 단백질을 물리적으로 방출하는 방식이여서, 방출된 단백질을 다시 가두는 역반응을 유도하기 어려웠다. 즉, 가역 반응을 모사할 수 없어 반복적으로 활성을 조절하는 것이 쉽지 않았다. 그러나, 이번 연구진이 개발한 나노스위치의 경우 단백질을 나노케이지 내부에 고정시킴으로써 나노케이지의 개폐를 통해 단백질의 활성을 가역적으로 조절할 수 있었다. 연구진은 개발한 DNA 나노케이지에 단백질(RNase A*)을 가두어 놓은 경우, 외부 용액에 있는 다른 단백질과의 접근성 및 RNase A 단백질의 활성이 모두 억제되었으나, 산도(pH)를 바꾸어 나노케이지를 열게 되면 억제되었던 접근성 및 단백질의 활성이 모두 증가되는 것을 확인하였다. 특히 pH를 연속적으로 바꾸어 가며 단백질의 활성을 측정한 결과, 반복적인 활성 조절이 가능함을 밝혀냈다. **RNAse A : RNA를 분해하는 효소 단백질, pH(4.0-9.0)와 온도(4-70 ℃)의 변화와 무관하게 활성을 유지하는 특성을 지님. 주로 암세포 내 RNA를 분해함으로써 암세포를 제거하는 용도로 사용 KIST 김소연 박사는 “본 연구로 개발된 DNA 나노스위치를 단분자 수준에서 작동하면, 기존에 알려지지 않은 단백질의 생물리학적 특성을 규명하는 연구에도 적용될 수 있다.”고 말하며, “개발된 DNA 나노케이지는 세포 내 전달체로도 사용이 가능하여, 세포의 움직임, 주기(cell cycle), 나아가 줄기 세포의 타입(운명)까지도 정교하게 조작하는 방법으로 응용이 가능하여 향후 신개념 세포 치료제 개발에 도움을 줄 것으로 기대한다.”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업과 한국연구재단 이공분야 기초연구사업 등의 지원을 받아 수행되었으며, 연구결과는 미국 화학회에서 발행되는 나노 분야의 국제학술지인 ‘ACS Nano’(IF = 13.942)에 8월 28일(월) 온라인 게재되었다. <그림설명> [그림 1] pH 에 감응하는 DNA 나노 케이지를 이용한 단백질의 활성 조절 모식도. DNA 나노케이지 안쪽으로 단백질이 위치하도록 DNA 염기 가닥에 직접 공유 결합시켰다. DNA 나노케이지 정사면체의 한쪽 변을 pH에 민감한 염기서열로 구성하여, DNA 나노 케이지가 pH에 따라 개폐될 수 있게 설계함으로써, 단백질과 주변의 다른 단백질(항체)의 접근성 및 활성을 pH에 의해 가역적으로 조절할 수 있게 하였다. [그림 2] DNA 나노케이지의 pH 감응성 측정. (A) pH가 낮아져 용액이 산성을 띄게 되면 DNA 나노케이지 정사면체의 한 변을 구성하는 DNA 염기 서열 특성에 i-motif 구조가 생기면서 변이 풀리게 된다. (B) pH에 따라 DNA 나노케이지의 한쪽 변이 개폐됨을 확인하기 위해, DNA 나노케이지의 양 꼭지점에 해당하는 위치에 두 개의 형광 염료를 표지하고, 두 형광 염료의 거리를 형광 공명 에너지 전달 현상 (FRET)으로 측정하였다. pH가 낮아져 용액이 산성을 띄게 되면 i-motif 구조가 생기면서 두 형광 염료의 거리가 짧아지고, 형광 공명 에너지 전달 현상이 극대화됨을 보여준다. [그림 3] DNA 나노케이지를 이용한 단백질의 접근성 조절. (A) DNA 나노케이지 밖의 항체가 DNA 나노케이지에 갇혀있는 단백질 (RNase A, RA)과 반응할 수 있는지 여부를 확인하기 위한 단분자 풀다운 방법의 모식도. 유리 표면에 부착된 RA 특이적 항체에 의해 풀다운 된 단백질의 개수를 세기 위하여, RA 혹은 DNA 나노 케이지에 Cy3 형광 염료를 표지하였다. (B) 하얀색으로 형광을 나타내는 점들이 유리표면에 있는 항체에 의해 포획된 단백질을 나타낸다. DNA 나노케이지 안에 단백질이 위치하는 경우 (Td-IN-RA)에 용액의 pH가 높아져 산성에서 염기성으로 바뀌게 되면 DNA 케이지 안에 존재하는 단백질이 갇히게 되면서 유리판 표면위의 항체에 의해 포획되지 않으나, pH가 다시 산성으로 바뀌게 되면 DNA 케이지가 열리게 되면서 유리표면의 항체에 의해 포획됨을 나타낸다. [그림 4] DNA 나노케이지를 이용한 단백질 활성 조절 및 가역성 확인. (A) DNA 나노케이지 안에 단백질이 위치하는 경우, pH를 높여 나노케이지를 닫게 되면 (초록색 별 그래프) 단백질의 활성이 저해됨을 확인하였다. (B) 단백질의 활성을 여러번에 걸처 가역적으로 조절 가능한지 확인하기 위해 pH를 연속적으로 바꿔가면서 DNA 나노케이지 안에 있는 단백질의 활성을 측정하였다. 연속적으로 pH를 3번 이상 변화시켜도 단백질의 활성이 가역적으로 조절될 수 있음을 확인하였다.

- 160

- 작성자테라그노시스연구단 김소연 박사팀

- 작성일2017.09.13

- 조회수22546

-

159

‘스테인리스 스틸’의 재조명, 고효율 인공광합성 물 분해 촉매 소재로

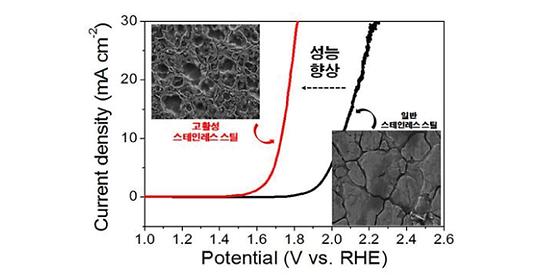

- 저비용의 스테인리스 기반의 전극 제작기술로 인공광합성 기술 상용화 기대 스테인리스 스틸(Stainless steel)은 우리 일상생활에서 자주 사용되는 친숙한 금속 소재이다. 대부분의 주방 용품들이 이 소재로 만들어지고 있을 뿐 아니라 최근에는 자동차, 항공우주 구조물, 건설재료 등으로 그 응용 범위를 넓혀가고 있다. 스테인리스 스틸은 강철의 녹, 부식을 막기 위해 탄소, 크롬, 니켈 등 다양한 원소들을 넣어서 만든 합금이다. 따라서 첨가해 주는 원소의 종류, 양에 따라 현재 다양한 종류의 스테인리스 스틸이 생산되고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 청정에너지연구센터 민병권, 황윤정 박사팀은 지금까지 주로 강철의 녹을 방지하는데 사용되던 스테인리스 스틸을 전혀 새로운 기술 분야, 즉 인공광합성 물 분해 촉매로 응용하는 기술을 개발했다고 밝혔다. 인공광합성*은 자연의 나뭇잎과 마찬가지로 태양빛을 이용해 물과 이산화탄소로부터 직접 고부가화합물(화학원료)을 생산할 수 있는 미래 기술로서 오랫동안 꿈의 기술로 과학자들의 관심을 끌어 왔다. 특히 기후변화 대응형 고부가가치 화합물 제조 방법이 필요한 현 시점에서 인공 광합성 기술은 매우 중요한 기술로 여겨지고 있으나 아직까지 전 세계적으로 초보적인 기술 단계에 머무르고 있다. *광합성 : 식물 나뭇잎이 태양빛을 흡수하여 물과 이산화탄소로부터 탄화수소(포도당)를 만들어 내는 기작을 의미함 인공광합성 기술에는 크게 두 가지 중요 촉매 기술이 필요한데 첫 번째가 물을 분해하여 산소를 만들어 내는 촉매이고 또 다른 방법은 이산화탄소를 환원시켜 화합물을 만드는 촉매 기술이다. 이 중 물을 분해하여 산소를 만들어 내는 반응이 더 어려운 기술이며 아직까지 고성능의 촉매가 개발되지 못한 상태이다. 기존에 개발된 수전해 촉매의 경우, 강알카리성 수용액에서는 잘 작동하지만 인공광합성을 할 수 있는 중성 수용액 조건에서는 촉매의 성능이 현저하게 떨어질 뿐만 아니라 현재까지 저가 소재의 촉매가 개발되지 못한 문제점을 지니고 있었다. KIST 연구진은 스테인리스 스틸에는 여러 원소들이 섞여 있고 이 중에는 물분해 촉매 활성이 큰 원소도 포함되어 있다는 점에 착안하여 이 원소들을 표면으로 석출시킴으로써 아주 쉽고 간편한 방법으로 고성능의 물분해 촉매를 제조하였다. 연구에 사용된 스테인리스 스틸은 AISI(미국철강협회) 304 제품(니켈 10%, 크롬 20% 포함)으로 강알카리 수용액(수산화나트륨)에서 높은 전류(1∼6 A/cm2)를 흘려주게 되면 철, 니켈, 크롬 등 스테인리스 스틸을 이루는 원소들이 녹아져 나오게 되고 이 중 니켈이 표면에 재침전 되면서 ‘NiOOH’ 라는 물질이 스테인리스 스틸 표면에 형성되게 된다. 이 물질이 물 분해에 아주 효과가 좋은 촉매로 작용하게 되며 이렇게 만들어진 스테인리스 스틸 촉매는 중성 전해질에서 지금까지 알려진 촉매 중 가장 높은 효율을 보여 주었다. 특히 이렇게 만들어진 촉매는 궁극적으로 중성 수용액 조건에서 작동하는 인공광합성 시스템에 활용되어 효율과 내구성 향상에 기여할 것으로 기대된다. KIST 민병권 박사는 “이번 스테인리스 스틸 소재 기반 물 분해 촉매 기술은 저가 소재와 간단한 공정을 기반으로 대면적화, 대량생산에 유리하다.”고 말하며 “향후 인공 광합성 기술의 상용화를 앞당기는데 큰 기여를 할 것으로 기대한다”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업으로 수행 되었으며, 연구내용은 국제적 과학 전문지인 ‘Journal of Materials Chemistry A' (IF : 8.867)에 8월 31일(목)자로 온라인 게재되었다. <그림설명> <그림 1> 일반적 스테인리스 스틸 포일의 표면 모습 (우측 하단)과 개발된 물 산화 촉매 활성이 높은 스테인리스 스틸 포일의 표면 모습 (좌측 상단). 두 가지 포일로 만들어진 전극을 물 분해 반응에 적용했을 때 얻어진 전류-전압 그래프 (300 mV 이상의 과전압이 줄어든 것을 확인할 수 있음)

- 158

- 작성자청정에너지연구센터 민병권, 황윤정 박사팀

- 작성일2017.09.11

- 조회수20934

-

157

안정성을 유지하는 뇌의 비밀 밝힌다

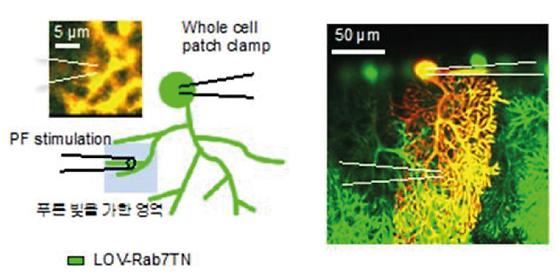

- 소뇌(cerebellum) 시냅스의 안정적인 학습 매커니즘 규명 - 새로운 광유전학 단백질로 다양한 뇌 부위 특성 연구에 활용 가능 소뇌(cerebellum)는 똑바로 걷거나 눈꺼풀, 눈동자가 움직이는 것과 같이 대뇌의 기능으로 이루어지는 근육운동을 세밀하게 만들고, 조화를 돕는 중요한 뇌 부위이다. 이러한 소뇌의 활동은 그 안에 존재하는 엄청난 양의 신경세포들 간 신호전달의 효율이 변화하고 그 변화를 유지하면서 일어난다. 최근 국내 연구진이 새로운 광유전학 단백질을 이용하여 신경신호의 효율 변화를 유지하는 뇌의 매커니즘 및 작동 타이밍을 규명했다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 뇌과학연구소 기능커넥토믹스연구단 게이코 야마모토 박사 연구팀(제1저자 김태곤 박사, 공동교신저자 유키오 야마모토 박사)은 일상적인 움직임의 미세조정과 운동학습을 담당한다고 알려진 뇌 부위인 소뇌(cerebellum)의 시냅스를 이용하여 소뇌의 학습 매커니즘을 규명하고, 시냅스의 신호 전달 효율의 변화 및 그 변화의 유지를 유발하는 스위치 체계를 발견했다. 시냅스(synapse)는 뇌세포끼리 신호를 전달하는 세포의 작은 부위이다. 시냅스에서는 자극의 세기, 반복 정도 등에 따라 신호의 전달 효율이 달라지고, 결국 똑같은 자극에 대해 정보처리 방식도 점점 달라지게 된다. 이 과정은 새로운 정보를 받아들여 학습하는 과정이고, 안정적인 학습을 위해서는 효율이 변화된 후 유지(장기간시냅스 억제/강화, long-term synaptic depression/potentiation)가 가능해야한다고 알려져 있다. 특히, KIST 게이코 박사팀은 세포내 수송경로(intracellular endosomal pathway)가 정보전달 효율의 변화와 유지의 핵심 기작으로 쓰인다는 그간의 가설을 증명했다. 또한 연구진은 변화한 효율의 유지를 유발하는 스위치 체계를 발견하여 소뇌 시냅스의 학습 매커니즘을 규명했다. 연구진은 푸른빛을 흡수하는 동안만 세포내 수송을 방해하는 새로운 광유전학 단백질 (LOV-Rab7TN)을 개발하였다. 먼저 전기적 자극을 가하여 시냅스억제 스위치를 작동시키고, 이 억제를 유지시키는 스위치가 켜질 것이라 예상되는 특정시점(억제 유도 후 약 15분 후)에 맞추어 빛을 가하여, 세포내 수송을 방해하는 광유전학 단백질을 활성화시켰다. 특정시점을 벗어난 푸른빛은 시냅스 정보전달 효율 변화에 아무런 영향을 미치지 못하고, 유지 스위치 작동시점에 맞추게 되면 성공적으로 시냅스억제를 중단시킬 수 있었다. 소뇌 시냅스는 효율 변화를 일으키는 자극에 항상 노출되어있지만, 변화 스위치와 유지 스위치가 순차적으로 작동하기 때문에 안정적인 학습이 가능해진다는 결론을 얻을 수 있었다. 연구진은 기존의 이론인 지속적으로 상태를 유지시켜주는 체계가 작동하는 것이 아니라 일시적인 스위치의 작동만으로도 시냅스가 안정적인 상태를 유지할 수 있다는 것을 밝혔다. 특히 이 순차적 스위치 체계는 세포내 수송체계를 통해 구현되고, 연구진이 개발한 광유전학 단백질을 통해 성공적으로 이를 조절할 수 있음을 보인 것이다. 순차적인 스위치 체계는 향후 다른 뇌 부위의 시냅스에도 적용하여, 빠르게 변화하면서도 안정적으로 정보를 처리하는 뇌의 독특한 특성을 설명하는 데 기여할 것이라 전망된다. 또한 연구과정에서 개발한 새로운 광유전학 단백질은 뇌세포 뿐 아니라 다른 종류의 세포내 수송체계에 대한 연구에도 광범위하게 적용가능하다. KIST 게이코 박사는 “소뇌에서 시냅스의 신호전달 효율의 변화를 유지하는 매커니즘을 밝히고 빛을 이용하여 이를 조절할 수 있다는 결과는 향후 움직임의 미세한 조정에 어려움을 겪거나 그런 조정을 학습하는 데 어려움을 겪는 환자들의 재활 등에 기여할 수 있을 것으로 전망한다.”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업 및 한국연구재단 중견연구자지원사업으로 수행되었다. 연구성과는 유명 과학저널인 ‘Nature Communications’ (IF: 12.124)에 9월 1일(금)자 온라인 게재되었다. <그림설명> <그림 1> LOV가 작동하는 방식 <그림 2> 실험 방식. 세포내 수송을 방해하는 Rab7TN을 LOV에 결합시켜 세포내에 발현하고 전기적으로 세포에 시냅스억제를 유도한 후 특정 시점에 푸른 빛을 가하여 세포내 수송을 방해함 <그림 3> 푸른빛을 특정시점 (시냅스 억제유도 후13-18분)에 가했을 때 억제되던 시냅스가 다시 제 위치로 돌아오는 상황 (붉은 동그라미)

- 156

- 작성자기능커넥토믹스연구단 게이코 야마모토 박사팀

- 작성일2017.09.07

- 조회수20063

-

155

신개념 바이러스 검출기술로 조류인플루엔자(AI) 판별한다

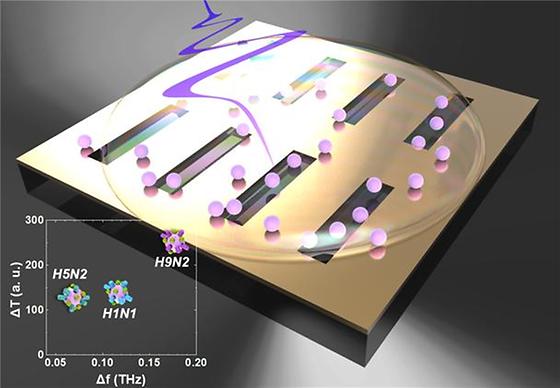

신개념 바이러스 검출기술로 조류인플루엔자(AI) 판별한다 - 테라헤르츠 분광기술 및 메타물질 결합, 고감도 바이러스 검출 기술 개발 - 향후 다양한 특이 바이러스를 신속·정확하게 판별하는 진단연구에 적용 최근 국제적으로 큰 피해를 일으킨 고병원성 조류 인플루엔자(AI, Avian Influenza) 바이러스는 국내에서 2000년대 이후 주기적으로 반복·발생하고 있으며, 갈수록 변종되거나 그 규모가 커지고 있어 농가뿐 아니라 사회 전반적으로 큰 피해를 주고 있어 신속한 조기진단의 필요성이 증가하고 있다. 최근 국내 연구진이 바이러스를 포함하는 각종 미량의 생체 분자 물질을 정확하게 검출하는 새로운 방법을 개발하는데 성공하였다. 연구진은 광·바이오센서 기술을 이용한 분자검출 플랫폼을 개발하여 신속한 측정이 가능하며, 향후 다양한 비지표식(Label-free) 생체 분자 측정에 적용 가능한 기술을 개발했다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 센서시스템연구센터 서민아 박사팀은 UC 버클리대(University of California at Berkeley) 강지훈 박사, 건국대 수의과대학 송창선 교수, 고려대학교 물리학과 박규환 교수와의 공동 연구를 통해, 테라헤르츠 메타물질*을 개발하여 미량의 조류 인플루엔자 바이러스를 세부 하위유형(亞型, subtype)별로 구별하고 정량화하는 새로운 기술을 확립했다. 기존의 방법인 바이러스에 각종 지표를 사용하는 검출하는 대신, 테라헤르츠 메타물질을 이용한 분광기술을 이용하여 비지표(Label-free) 방식으로 기존 검출 기술의 한계를 극복하고, 높은 민감도와 선택성을 지닌 분자검출 플랫폼으로 신속하게 바이러스 등을 검출하는데 성공했다. *테라헤르츠 메타물질 : 테라헤르츠(THz) 전자기파 영역대에서 기능을 갖는 메타물질로서 특정 주파수에서 투과율이나 반사율이 증폭된다. 지표식(Labeling)의 경우, 바이러스에 말 그대로 ‘이름표’를 붙이는 과정이 필수적인데, 이 이름표는 보통 특정 분자들을 화학적/전기적 특성으로 결합시키는 방법으로 붙게 되고, 이는 바이러스의 성질을 바꿀 가능성이 있는 단점이 있어 향후 바이러스의 양상을 관찰하기에 곤란한 상황이 될 수 있는 단점이 있었다. 하지만 연구진은 비지표식, 특히 본 연구의 방법인 바이러스 하위유형별로 가지고 있는 고유 광학적 특성을 이용한 것으로, 판별이 바이러스의 성질을 바꾸지 않는 장점을 가지고 있으며, 이 방법은 비접촉, 특히 비파괴의 특성을 두루 갖추게 된다. AI 바이러스의 세부 하위유형을 확진하기 위해서는 RNA 염기서열의 확인이 필수적이다. 그러나 이러한 바이러스는 감염판별에 필요한 생물시료의 개수가 방대하여 막대한 시간 및 비용이 소요되는 단점이 있어 세부 하위유형을 신속하게 검진 가능한 상시 모니터링 및 초정밀 조기 진단 시스템 개발이 시급한 상황이었다. 연구진은 테라헤르츠(THz, 1012Hz) 대역의 특정 주파수의 투과율을 수십 배 증폭시키고 집속하는 메타물질을 제작하여 세부 하위유형이 다른 조류 바이러스 샘플을 그 위에 도포하고 테라헤르츠 분광(Spectrum)을 실시하였다. 이때, 메타물질에 의해 증폭된 투과 신호는 바이러스 등의 생체 물질에 대한 높은 민감도를 부여하며, 조류 인플루엔자 바이러스의 표면 단백질인 항원의 종류에 따라 테라헤르츠 주파수에서의 투과율이 달라진다. 연구진은 3종 이상의 바이러스 종류를 구별하여 검출하였으며, 이러한 초고감도 테라헤르츠 분자 센서를 이용해 낮은 농도에서 선별이 어렵다고 알려진 당류(혈당 등)를 수십 mg/dL 농도 이하에서 높은 선택성으로 검출하고, 미량의 잔류 농약을 ppm 이하의 농도로 검출하는데 성공했다. KIST 서민아 박사는 “본 연구로 개발된 분자 감지 기술은 극미량의 분자를 선택적으로 검출하는데 이용할 수 있다. 현재 미량의 특정 DNA 및 스테로이드 등에 대한 검출 유효성도 확보하였다.”라고 말하면서 “향후 다양한 질병 특이 생체 저분자 물질을 신속하게 판별하는 진단 연구 등에 적용되길 기대한다.”고 밝혔다. 본 연구는 KIST 개방형 연구사업(ORP), 과학기술정보통신부(장관 유영민)의 중견연구자지원사업(과제책임자, KIST 서민아)과 글로벌프런티어 사업(파동에너지극한제어연구단) 과제로 수행되었으며, 연구내용은 최근 미국 특허 등록(2017년 5월 15일) 및 국제학술지‘Scientific Reports’ 최신호 (7호, 8146, 2017년 8월 15일)에 게재되었다. <그림설명> <그림 1> 테라헤르츠 메타물질을 이용한 조류 인플루엔자 바이러스 검출 모식도

- 154

- 작성자센서시스템연구센터 서민아 박사팀

- 작성일2017.08.31

- 조회수20519

-

153

몸 속 칼슘농도 측정하는 센서로 질병 조기 진단한다

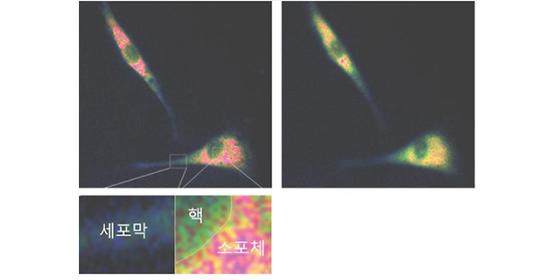

몸 속 칼슘농도 측정하는 센서로 질병 조기 진단한다 - 센서 민감도 개선으로 기존 방법보다 2배 칼슘 탐지능력 향상 - 향후 노인성 질환 조기진단 및 천연물·약물 효능 검증 등에 활용 기대 대부분의 암, 당뇨병, 심장질환 및 난치성 신경질환 같은 노인성 질환에서는 세포내 소포체*(endoplasmic reticulum)의 칼슘 감소가 지속적으로 보고되고 있다. 따라서 인체 항상성의 미세한 변화를 사전에 탐지하는 것은 질환의 조기진단에 중요한 열쇠가 될 수 있다. 최근 국내 연구진이 노인성 질환을 조기진단하기 위해 몸 속 칼슘농도를 측정할 수 있는 센서 기술을 개발했다고 밝혔다. *소포체 : 단백질의 생산이나 지질, 스테로이드 합성 등의 다양한 역할을 하는 세포소기관 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 강릉분원 천연물연구소(분원장 오상록) 천연물융합연구센터 정상훈 박사 연구팀은 부산대학교 생명과학과 김태진 교수팀과의 협력연구를 통해, 세포 소포체 내의 칼슘농도 변화추이를 정밀하게 측정할 수 있는 형광공명에너지전이(FRET)**기반 칼슘센서를 개발했다고 밝혔다. **형광공명에너지전이(fluorescence resonance energy transfer) : 빛에 민감하게 반응하는 두 형광물질 사이에서 발생하는 비복사 에너지 전이 현상 세포 내의 주요 소기관인 소포체는 단백질 합성 등 세포 기능 조절의 중추적인 역할을 담당하고 있다. 특히 칼슘의 저장고로도 알려져 있는 소포체는 노화에 의한 세포사멸에도 관여하여, 노인성 질환을 개선 및 치료하기 위한 중요한 치료 타깃으로써 활발한 연구가 진행되고 있다. 이번 연구결과는 형광공명에너지전이(FRET)기반 기술로 기존 형광염색 측정의 단점으로 알려진 세포 내부에 존재하는 측정 방해요소를 해결했다. 연구진은 센서의 감지 부분을 담당하고 있는 단백질 펩타이드 특정 부위의 구조를 변화시켜 소포체 내 고농도상의 미묘한 칼슘 변화에 효율적으로 반응하고 탐지할 수 있도록 민감도 부분을 기술적으로 크게 개선하여, 기존 측정방법에 비해 약 2배 이상의 탐지 효율성을 갖도록 하였다. 연구진은 실제로 센서의 세포주입 실험에서 칼슘농도를 일시적으로 감소시키는 아데노신 삼인산(ATP) 처리를 하였을 때, 소포체 내의 칼슘 변화가 형광신호로 탐지되는 세포이미징을 통해 검증했다. KIST 정상훈 센터장과 부산대 김태진 교수는 “이번 연구성과로 다양한 질환에서의 세포 소포체 내 칼슘의 역할 및 상호작용 이해를 위한 연구에 폭넓게 활용될 것으로 기대하고 있으며, 향후 노인성 질환 조기진단 및 천연물·약물 개발과정에서 필요한 생리활성 기전 및 효능 검증에 유용하게 사용될 것으로 전망하고 있다”고 말했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업을 통해 수행되었으며, 국제학술지인 ‘센서스 앤 엑츄에이터스 비-케미칼’(Sensors and Actuators B : Chemical, IF: 5.401, JCR: 3.45%) 8월호에 게재되었다. <그림자료> 그림 1> 신규 개발된 칼슘센서가 주입된 세포의 소포체에서의 칼슘 농도 변화 측정 (붉은 부분일수록 칼슘 고농도, *아데노신 삼인산 (ATP) 처리시 칼슘 변화 측정) - 붉은 색을 나타낼수록 칼슘의 농도가 높음. 아데노신 삼인산(ATP) 약물 처리시 소포체내의 칼슘의 농도가 감소됨을 실시간 세포이미징을 통해 검증 *아데노신 삼인산은 소포체의 칼슘을 세포질 내로 방출시켜, 소포체의 칼슘농도를 일시적으로 감소시킨다.

- 152

- 작성자천연물융합연구센터 정상훈 박사팀

- 작성일2017.08.08

- 조회수18138

-

151

컴퓨터 시뮬레이션 기술로 전지의 화학반응 예측한다

컴퓨터 시뮬레이션 기술로 전지의 화학반응 예측한다 - 전지 성능저하의 원인인 계면막(SEI) 형성을 예측하는 시뮬레이션 기술 개발 - 전극의 계면막 제어를 통한 전지 성능 향상 및 수명 개선 기대 리튬이온전지는 밀도가 높아 무게가 가볍고 고용량의 전지를 만드는데 유리해 휴대폰, 노트북, 디지털 카메라 등에 많이 사용되고 있다. 리튬이온전지는 충?방전을 거듭할수록 전극 표면에서 산화·환원 반응을 통해 전극-전해질 계면막(SEI, Solid-Electrolyte Interphase)이 형성되어 적층되는데 이것이 전지의 성능을 저하시킨다. 최근 국내 연구진이 이러한 전지의 계면현상을 이해하기 위해 컴퓨터 시뮬레이션을 이용한 나노 단위에서 전극의 계면반응을 빠르게 예측할 수 있는 기술을 개발했다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 계산과학연구센터 한상수 박사 연구팀은 ‘리액티브 포스 필드’(ReaxFF, Reactive Force Field)라는 자체 개발한 시뮬레이션 기술을 통해 실리콘(Si) 전극과 다양한 종류의 전해질 간의 화학반응을 예측할 수 있는 소프트웨어(S/W)를 개발함으로써, 화학반응 중에 생성되는 다양한 계면막 구성성분(유·무기화합물) 및 가스 생성 메커니즘을 규명하고, ‘안전하고 우수한 전해질·첨가제 선택의 조건’을 정립했다고 밝혔다. 전지를 반복적으로 충?방전 하면, 계면막이 형성되어 전지의 성능(수명, 용량 등) 및 안전성에 결정적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 간혹 휴대폰 혹은 노트북 충전 시 전지가 부풀어 오르거나 폭발하는 사고를 볼 수 있는데, 원인은 계면막 형성과 직결되어 있으나 현재의 분석 장비로는 이러한 계면 반응을 분석하기가 불가능하다는 것이 일반적인 견해였다. 연구진은 시뮬레이션 기술을 통해 계면막 내의 가스 성분이 방출되는 과정을 실시간으로 모니터링 가능하며, 각 가스 성분이 미치는 영향을 파악하고 이를 제어하는 방법에 대한 결과를 제시할 수 있다고 밝혔다. 또한 연구진은 개발된 시뮬레이션 기술을 온라인상에 그래픽사용자인터페이스(GUI, Graphical User Interface) 환경을 기반으로 하는 리튬이온 배터리 시뮬레이션 플랫폼인 ‘iBat’(http://battery.vfab.org) 내에 장착함으로써 계산전문가가 아닌 실험연구자도 쉽게 계면막 형성거동을 예측해 볼 수 있도록 무상으로 제공(*2017년 6월 1일(목) 공개)하고 있다. KIST 한상수 박사는 “전해질의 종류에 따라 각종 전극 표면에서 계면반응을 미리 예측함으로써 우수한 전해질 및 첨가제 개발의 비용을 절감하고 개발 시기를 앞당길 수 있다”라고 말하며, “또한, 이 기술은 기존 계산과학기술의 한계였던 소규모 샘플링 방법을 극복해 실제 실험과 유사한 조건에서 결과를 도출해 낼 수 있다”라고 말했다. 연구진이 개발한 이 기술은 향후 탈리튬계 이차전지, 연료전지 및 촉매 개발 등에 폭 넓게 활용될 전망이다. 본 연구는 미래창조과학부 지원의 KIST 기관고유사업, 산업통상자원부의 산업핵심기술개발사업으로 수행되었으며, 연구결과는 물리화학분야 국제학술지인 '저널 오브 피지컬 케미스트리 레터스(Journal of Physical Chemistry Letters / IF : 9.353, JCR 분야 상위 2.86%)' 7월 6일(목)자로 출판되었다. <그림설명> <그림 1> 리튬이온배터리 실리콘 전극 표면에 계면막(SEI)이 생성되는 과정을 예측할 수 있는 컴퓨터 시뮬레이션 기술 <그림 2> 실리콘 전극과 에틸렌카보네이트(EC) 전해질과의 계면반응 예측. (a) 시간에 따른 전해질 분해 및 가스 생성물 변화량. (b) 전해질이 분해되어 일산화탄소 가스가 생성되는 과정. (c) 에틸렌 가스가 생성되는 과정 <그림 3> 계면막(SEI) 층 내부 리튬무기물 분포량 분석 프로파일 <그림 4> KIST 계산과학연구센터 주도로 개발된 리튬이온배터리 시뮬레이션 플랫폼 ‘iBat’ 메인화면(http://battery.vfab.org) *6월 1일 무상공개

- 150

- 작성자계산과학연구센터 한상수 박사팀

- 작성일2017.07.07

- 조회수35573

-

149

저절로 춤추는 ‘무도병’, 새로운 치료기전 찾아

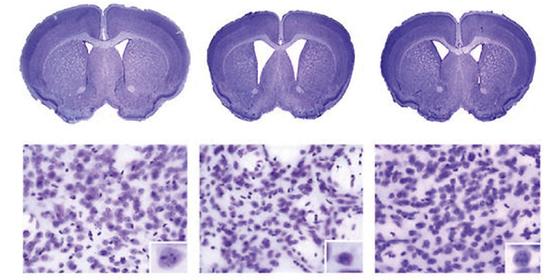

저절로 춤추는 ‘무도병’, 새로운 치료기전 찾아 - 퇴행성 뇌질환인 ‘헌팅턴 무도병’, 특정 효소의 조절로 신경세포 기능 회복 - 운동조절능력 향상과 수명 연장, 향후 퇴행성 뇌질환 치료에 기여 헌팅턴 무도병(Huntington’s chorea)이라고도 알려져 있는 헌팅턴병(Huntington’s Disease)은 유전적인 결함으로 뇌의 특정부위인 선조체의 신경세포에 광범위한 손상이 생겨 자신이 의도하지 않는 상태에서도 손과 발이 저절로 움직이는 퇴행성 뇌질환이다. 이 질병은 심각한 정신과적 증상과 더불어 나중에는 치매를 동반하는 것으로 알려져 있다. 뇌과학이 발달하기 이전의 중세에는 ‘춤추는 병(무도병)’에 걸린 사람들은 마녀사냥의 대상이 되어 화형에 처해진 경우도 있었다. 19세기, 이 ‘춤추는 병’은 의사 ‘조지 헌팅턴(George Huntington)’에 의해 부모로부터 자식에게 유전된다는 사실이 처음 발견되었고, 20세기에 들어 사람의 염색체 4번에 위치한 헌팅틴 유전자의 돌연변이(mutant Huntingtin)가 원인임이 밝혀졌다. 이후 춤추는 무도병, ‘헌팅턴병’에 대한 연구는 많이 이루어졌지만 아직까지 이 뇌질환을 호전시킬 약물이나 그 밖의 치료법은 전무했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 뇌의약연구단 류훈 박사연구팀(제1저자 이정희 박사, 황유진 박사, 김연하 박사, 이민영 박사, 현승재 박사과정)은 지난 15년간 헌팅턴병의 병리기전을 탐구하고 더불어 질병을 완화시킬 수 있는 약물 개발에 집중해왔다. 특히, 류훈 박사팀은 지난 연구에서 헌팅턴병 환자의 뇌 조직에서 ‘히스톤메틸화효소’의 증가에 따른 염색질의 응집 현상을 발견(*참고. PNAS 2006, Nucleic Acids Research 2014)한 바 있는데, 이번 연구를 통해 헌팅턴병 초파리 모델과 생쥐 동물모델에서 히스톤메틸화효소가 비정상적으로 증가하였을 경우 신경세포의 기능을 변화시키고 뇌의 병리와 운동조절에 이상을 일으키는 것을 밝혔다. 류훈 박사연구팀은 이 히스톤메틸화효소를 약물 타깃으로서의 가능성을 확인하고 헌팅턴병 생쥐모델에서 중개연구를 시행하였다. 흥미롭게도 비정상적으로 증가한 히스톤메틸화효소를 기존에 알려진 항생제 약물로 억제하면 히스톤메틸화의 항상성이 균형을 이루어 헌팅턴병 생쥐의 위축된 뇌의 선조체 신경세포의 기능이 회복될 뿐만 아니라, 운동조절능력의 향상과 수명이 연장된다는 사실을 밝혔다. KIST 류훈 박사는 “이번 연구는 헌팅턴병에서 보이는 신경세포의 손상과 행동장애를 완화시킬 수 있는 후성유전학적 치료제 개발의 가능성을 제시한다.”고 말하며, “이번 치료기전을 통해 다른 퇴행성 뇌질환인 치매, 파킨슨병과 같은 병리기전에 대한 이해와 치료에도 크게 기여할 것”이라고 밝혔다. 연구진은 실험에 사용한 항암제가 뇌질환 치료제로써 약효를 보이나 높은 농도에서 세포독성을 보이는 문제가 있어 향후 무해한 유사체 약물의 개발 등, 개선되어야할 점이 남아있다고 지적했다. 본 연구는 KIST 주도하에 미국 보스턴 의대와 공동연구로 진행하였으며, 미래창조과학부 지원으로 KIST 기관고유사업으로 수행되었다. 연구성과는 뇌병리 연구분야의 권위지로 알려진 ‘Acta Neuropathologica’ (IF : 11.360)의 PubMed 카테고리에 6월 7일(수)자 온라인 게재되었다. <그림설명> <그림 1> 히스톤메틸화효소를 약물(nogalamycin)로 조절한 결과, 헌팅턴병 생쥐의 선조체 신경세포(Striatal neurons) 핵 안에서 응집된 염색질 (빨강색)과 핵질 (파랑)이 다시 풀어져 분자적 변형이 복구되고 있음을 보여줌. <그림 2> 헌팅턴병 생쥐의 선조체 신경세포 위축(atrophy)되어져 있는데, 약물(nogalamycin)을 투여한 결과 신경세포의 크기가 회복되고 있음을 보여줌. <그림 3> 헌팅턴병 생쥐의 선조체 신경세포의 시냅스 구조 (주황색 화살표) 역시 위축되어 있는데, 약물(nogalamycin)을 투여한 결과 시냅스의 구조가 회복되고 있음을 보여줌.

- 148

- 작성자뇌의약연구단 류훈 박사팀

- 작성일2017.06.19

- 조회수35194

-

147

단층의 ‘순정’ 그래핀을 손쉽게 검증하는 분석법 개발

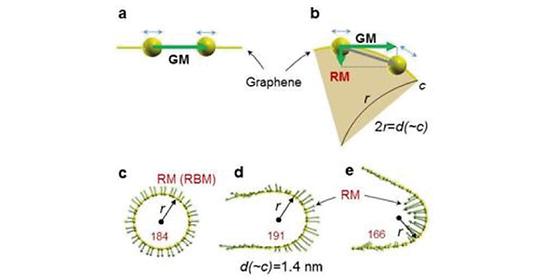

단층의 ‘순정’ 그래핀을 손쉽게 검증하는 분석법 개발 - 라만 스펙트럼의 특정 피크(Peak)로 단층의 순수 그래핀을 쉽게 판별 - 실체 있는 연구 유도로 그래핀의 실용화 앞당길 것으로 기대 ‘꿈의 신소재’로 각광받고 있는 ‘그래핀(Graphene)’은 흑연*의 구성단위이며 탄소원자가 육각형 모양을 이루는 원자두께(0.4 nm(나노미터))를 지닌 2차원 물질이다. 2010년 노벨물리학상을 수상케 한 그래핀은, 강철보다 100배 강하지만 유연하고, 뛰어난 물리적 특성으로 차세대 소재로 주목받고 있다. *흑연 : 층상구조를 갖는 탄소재료로, 2층 이상의 그래핀이 평면적으로 적층된 상태를 말한다. 하지만 그래핀은 두께가 원자 단위로 얇아 분석이 어렵고, 소재의 순수성에 대한 검증을 보인 연구사례가 극소수이어서 순수한 그래핀의 사용여부에 대한 불분명함이 있었다. 이러한 점이 2004년 그래핀의 첫 등장 이후, 많은 연구가 이루어졌음에도 불구하고 아직 뚜렷한 실용화 사례가 없다는 것에 대한 원인 중 하나로 꼽힌다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 차세대반도체연구소 광전소재연구단 이재갑 박사팀은 한국기초과학지원연구원(KBSI, 원장 이광식) 김진규 박사팀 및 연세대학교(총장 김용학) 신소재공학과 이우영 교수팀과의 공동연구를 통해 라만(Raman)분광분석**에서 낮은 에너지 영역에서 나오는 미세하지만 재현성이 있는 ‘특정 피크(peak)’로 단층의 순수한 그래핀을 확인할 수 있는 방법을 개발하였다. 이 분석법을 이용하면 그래핀 소재의 파괴없이 저비용으로 불과 수 분내의 빠른 시간에 분석할 수 있다. **라만(Raman)분광분석: 광학을 이용한 재료의 비파괴적 분자구조 및 결정성 분석법으로 수 분 내에 분석이 가능하여 널리 사용되는 방법임. 공동연구팀은 단층의 순수 그래핀 또는 2층 그래핀을 수백 nm2 이상의 면적으로 성장시키고 이를 고해상도투과전자현미경(HRTEM)***으로 관찰했을 때 이들 소재의 끝이 구부러지는 현상을 확인하였다(그림 1a,b). 이 그래핀 끝 구부러짐이 만드는 곡면의 직경이 1~2 nm일 때 라만 스펙트럼의 낮은 에너지 영역에서 특유의 피크가 나타남을 실제 라만분석과 시뮬레이션을 통해 확인함으로써(그림 1d, 2d), 라만스펙트럼 분석만으로 단층 그래핀 검증이 가능함을 보였다. ***고해상도투과전자현미경(HRTEM: High Resolution Transmission Electron Microscopy) : 그래핀을 분석하는 확실한 방법으로 알려진 장치, 통상 나노두께 물체를 투과시키며 관찰하는 장치로 고비용, 장시간이 소요되고 시료를 회수할 수 없는 단점이 있다. 이번 연구진이 개발한 분석법은 널리 사용되는 라만분석만으로 순수한 그래핀을 검증할 수 있어, 우수한 물성이 검증된 그래핀 소재의 대량 제조법 개발 및 실용화에 기여할 것으로 보인다. KIST 이재갑 박사는 “2004년 그래핀의 첫 보고 이후 단층의 순수 그래핀을 보여준 경우는 손에 꼽을 수 있는 극소수이다. 분석의 어려움 때문에 그래핀 연구에 혼란이 있었는데, 이 그래핀 검증법의 개발로 그래핀 소재의 옥석이 가려져 그래핀 연구의 새장이 열릴 것이다”고 밝혔다. 본 연구는 미래창조과학부의 지원으로 KIST 기관고유사업으로 수행되었으며, 연구결과는 물리화학분야 권위지인 ‘The Journal of Physical Chemistry Letters(IF : 8.539)’에 6월 5일자로 게재되었다. 본 연구의 핵심내용은 특허출원 중에 있다. (*발명명: 그래핀포함 자유형 이차원 소재의 검증법, 2016-0105722). <그림설명> <그림 1> 그래핀의 고해상도투과전자현미경사진(a-c) 및 라만 스펙트럼(d). 단층(1) 및 2층(2) 그래핀이 보이는데(b), 가장자리에 각각 단층 또는 2층의 단면 선이 보이는 것으로부터 소재의 끝이 휘어져 일어나 있음을 알 수 있음(a 모식도). 라만스펙트럼에서 118 cm-1에서 나타나는 픽은 나노곡률을 갖는 2층 그래핀에서 나타나는 것이고, 165~325 cm-1 및 325~500 cm-1는 각각 나노곡률을 갖는 단층/2층의 그래핀 및 단층 그래핀에서 나타나는 것임. e,f는 곡률 및 모양에 따른 그래핀의 라만 픽 위치를 나타낸 시뮬레이션 결과임. <그림 2> 그래핀의 고해상도투과전자현미경사진(a-c) 및 라만 스펙트럼(d). 그래핀은 직류전원플라즈마화학장치로 시드성장되었음. 단층(1) 및 2층(2) 그래핀이 보이고(b), 육각형 원자격자로부터 그래핀임을 확인할 수 있음(c). 라만스펙트럼에서 118 및 175 cm-1에서 나타나는 픽은 각각 나노곡률을 갖는 이층 및 단층 그래핀에서 나타나는 것이고, 165~325 cm-1 및 325~500 cm-1는 각각 나노곡률을 갖는 단층/2층의 그래핀 및 단층 그래핀에서 나타나는 것임. <그림 3> 곡면 그래핀이 라만분석시 ‘원주방향 모드(radial mode: RM)’를 나타내는 원리를 설명한 모식도(a, b) 및 곡면 그래핀이 라만분석시 각각 191과 166 cm-1에서 픽을 나타냄을 보인 시뮬레이션 결과임(d, e). 본 연구에서 제안한 RM 이론은 단일벽탄소나노튜브의 것으로 잘 알려진 RBM 이론을 포함함(c).

- 146

- 작성자광전소재연구단 이재갑 박사팀

- 작성일2017.06.16

- 조회수25998