보도자료

-

195

자동차·선박에서 나오는 미세먼지 원인 물질, 저비용?고효율의 친환경성 전환 촉매로 잡는다

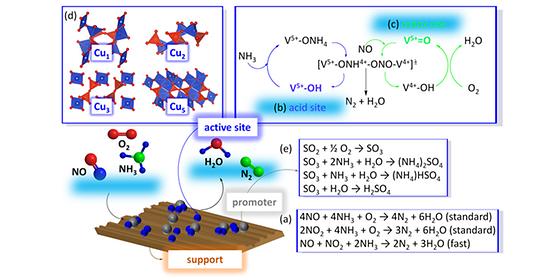

- 미세먼지 생성원인인 질소산화물을 물과 질소로 고효율·지속적으로 바꾸는 촉매 개발 - 기존 대비 저비용 생산·독성 억제 효과 상승, 저온에서 향상된 성능?안정성 구현 최근 디젤을 연료로 사용하는 발전소 및 주요 운송수단들(자동차, 선박)에서 배출되는 질소산화물*(nitrogen oxide, NOX)에 대한 규제가 지속적으로 강화되고 있는데, 이는 질소산화물이 미세먼지를 생성시키는 주요 원인물질 중 하나이기 때문이다. 미세먼지를 줄이기 위한 방법은 질소산화물을 환원제인 암모니아와 촉매 상에서 반응시켜 환경 친화적인 물 및 질소 등으로 전환시키는 화학적 처리방법이 가장 친환경적이고 효율적이다. *질소산화물 : 연소과정에서 발생하는 질소와 산소의 화합물, 공해문제는 일산화질소(NO), 이산화질소(NO2)이다. 일반적으로 발전소 및 자동차 등에 적용되는 상용촉매의 경우, 300°C 이상의 고온에서는 질소산화물을 물로 바꾸는데 아주 높은 전환율을 나타낸다. 하지만 이 경우 사용온도가 300°C 이상의 고온 환경을 만들어야하는 등 막대한 비용이 든다. 또한 촉매가 고온에 노출될 때, 독성의 촉매성분이 증발되어 대기 중에 방출되는 문제점이 있어 일본을 비롯한 여러 국가에서는 고온에서 독성을 지닌 바나듐 등을 포함한 촉매의 사용을 제한하고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 물질구조제어연구센터 하헌필, 김종식 박사팀은 기존 상용촉매의 단점을 극복한 촉매를 개발했다. 개발된 탈질촉매는 대기 중에 독성 방출을 억제하고, 300°C 이하의 상대적 저온 영역에서도 높은 효율을 유지한다. 이 촉매는 높은 안정성을 보이며, 저가로 제조 가능하여 대량 생산이 가능하다. KIST 하헌필, 김종식 박사팀이 개발한 촉매는 기존에 보고되지 않은 ‘구리바나듐 복합산화물’(Cu3V2O8)을 주촉매성분으로 사용하되, 촉매구조 개량을 통하여 독성의 촉매성분 증발이 억제되고, 자동차·선박 기준으로 상대적으로 저온인 230°C 에서도 상용촉매 대비 10~15% 향상된 질소산화물 전환율을 보이며, 배연가스에 포함되어 있는 이산화황이 존재하는 상황에서 촉매의 내구(안정)성이 약 4배 향상되었다. 특히, 연구진은 활성물질을 안정화시키는 재료설계 기법을 사용하여, 고온에서 대기 중으로 활성물질이 증발될 수 있는 가능성을 획기적으로 줄인 친환경 촉매를 개발했다고 밝혔다. KIST 김종식 박사는 “이번 연구를 통해 촉매구조 개량을 통하여 저비용으로 대량생산이 가능한 촉매를 개발했다. 독성의 촉매성분 승화가 억제되었고, 상대적으로 저온인 250 °C 이하에서 기존의 상용촉매 대비 향상된 성능과 효율을 보이며, 촉매의 내구(안정)성 또한 향상되는 장점들이 있다.”고 밝혔다. 연구책임자인 하헌필 박사(본부장)는 “본 연구에서 개발된 촉매를 발전소·자동차 등에 실제 장착 및 상용화를 위해 노력할 것이며, 현재 촉매 성능의 향상을 위한 촉매성분 최적화 연구를 진행 중이다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원을 바탕으로 한 KIST 기관고유사업 및 한국연구재단 미래소재 디스커버리사업으로 수행되었으며, 연구결과는 촉매 분야 최고수준의 과학전문지인 ‘Applied Catalysis B: Environmental’(IF : 9.446, JCR 상위 1.020%) 최신호에 온라인 게재되었다. * (논문명) Exploration of surface properties of Sb-promoted copper vanadate catalysts for selective catalytic reduction of NOX by NH3 - (제1저자) 한국과학기술연구원 김종식 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 하헌필 책임연구원 <그림설명> <그림 1> 개발된 촉매 관련 key idea의 illustration: (a) 선택적 질소산화물 환원반응 관련 화학반응식 도식, (b and c) 선택적 질소산화물 환원반응 관련 촉매점들 위에서 NOX와 NH3의 변환과정 도식, (d) 주촉매점으로 적용 가능한 구리바나듐산염들 도식 (Cu1: Cu1V2O6; Cu2: Cu2V2O7; Cu3: Cu3V2O8; Cu5: Cu5V2O10), (e) 안티모니게 조촉매점 및 비바람직한 반응부산물 ((NH4)2SO4, (NH4)HSO4, H2SO4)의 형성 관련 화학반응식 도식

- 194

- 작성자물질구조제어연구센터 하헌필, 김종식 박사팀

- 작성일2018.06.05

- 조회수20263

-

193

웨어러블 기기에 활용될 세계 최고 성능의 고신축 전극 개발

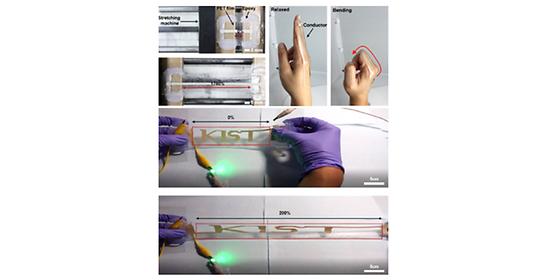

- 하이드로겔-고무 복합소재와 은(Ag) 전극 결합, 최대 18.8배 늘어나도 작동 - 향후 전자 피부(e-skin), 부착형 의료기기 등 웨어러블 기기와 소프트 로봇 분야 활용 기대 다가오는 4차 산업혁명시대에는 구부리거나 늘릴 수 있는 전자기기들이 쏟아져 나올 것으로 예상하고 있다. 이러한 차세대 웨어러블 전자장치의 기반이 될 전자피부(e-skin)는 피부에 부착되어 사용되기 때문에 유연성과 부착성, 착용감이 매우 중요하다. 이것을 구현하기 위한 가장 핵심적인 기술로 변형이 자유자재로 가능한 유연성 전극(전도체)의 개발에 관심이 모아지고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 전북분원 복합소재기술연구소(분원장 홍재민) 홍재민 박사팀은 하이드로겔-고무 복합소재와 은(Ag) 전극을 결합하여 고신축 전극을 개발하였다고 밝혔다. 최대 18.8배까지 늘어나도 성능을 유지하는 이 전극은 세계 최고 성능을 기록하여 복합소재 연구계의 주목을 받고 있다. 유연성 전극은 변형됨에 따라 전기적 특성을 얼마나 유지하느냐가 중요한 관건이며, 이러한 전기적 특성에 유리한 금속 물질을 유연하게 만들기 위한 연구가 많이 보고되고 있다. 유연소자의 기본 핵심인 유연전극을 만드는 방법 중에서 프린팅 기법은 비용적인 측면에서 각광받는 기술이다. 프린팅 기법에 사용되는 잉크는 유연 전극을 형성하여 늘어나게 되어도 성능을 유지해야 하므로, 금속 마이크로 입자에 잘 늘어나는 고분자를 섞어서 잉크 형태로 만든다. 또한, 전기 전도성을 유지하기 위해 은(Ag), 금(Au) 같은 금속물질을 이용한 복합체를 함께 사용하게 된다. 일반적으로 프린팅이 가능한 유연성 전극들은 PDMS(polydimethylsiloxane)와 같은 실리콘 계열의 신축성 고무 기반 위에서 만들어진다. 그러나 이러한 경우, 피부나 여러 인체 조직들보다는 변형률이 낮아 착용감이 좋지 않은 단점을 가지고 있었다. * PDMS : 실리콘 계열의 신축성 고무 연구진은 변형률이 높으면서 피부와 유사한 질감을 가지는 하이드로겔 소재에 주목했다. 그러나 기존의 일반적인 방식으로는 하이드로겔 위에 은(Ag)과 같은 금속기반의 물질을 프린팅하는 것이 불가능하기 때문에 하이드로겔**위에 고무를 얇게 코팅하여 은(Ag) 잉크를 결합하는 방법을 개발하였다. 표면처리 기법을 이용하여 고무(ECOFLEX)를 머리카락 두께의 반 정도인 30 μm(마이크로미터, 십만분의 1 (100000/1)cm)의 두께로 만든 하이드로겔-고무 복합체 위에 프린팅 기술을 적용하여 고신축 전극을 제작하였다. **하이드로겔 : 일반적으로 기저귀, 콘택트렌즈, 의료용 전극에 많이 쓰이고, 특수한 용도로는 성형재료나 토양 수분 저장용, 화상 상처용 붕대류에 쓰임 이번에 개발된 고신축 전극은 사용자가 원하는 패턴으로 프린팅 할 수 있기 때문에 대면적 회로형성에도 유리한 점이 있으며, 기존과 다르게 변형률이 매우 높은 고신축 기판 위에 만들어졌기 때문에 인체에 부착하는 전자 피부로 사용할 경우 훨씬 더 편안한 착용감을 줄 수 있다는 장점이 있다. 또한 기존 유연 전극들의 세계 최고 기록은 5~6배 정도였으나, 연구진이 개발한 은(Ag) 잉크 고신축 전극은 기존 대비 18.8배 늘어나는 성능을 보였으며, 이는 현재까지 보고된 유연전극 중 세계 최고 기록이다. KIST 홍재민 박사(전북분원장)은 “향후 이 기술은 전자 피부와 부착형 의료기기 등 다양한 분야에 접목돼 웨어러블 기기와 소프트 로봇 혁신에 기여할 것으로 전망된다.”고 밝혔다. 본 연구는 산업통상자원부(장관 백운규)가 지원한 산업핵심기술개발사업과 과학기술정보통신부(장관 유영민)가 지원한 KIST 기관고유사업으로 수행되었으며, 연구결과는 재료 과학 분야 국제 학술지인 ‘Advanced Materials’(IF: 19.791, JCR 랭킹 상위 1.027%)에 게재되었다. * (논문명) ‘Ultra-stretchable conductor fabricated on skin-like hydrogel-elastomer hybrid substrates for skin electronics’ - (제1저자) 한국과학기술연구원 김선홍 (연구원) - (교신저자) 한국과학기술연구원 홍재민 박사(책임연구원, 전북분원장) <그림설명> <그림1> (왼쪽) 1780% 늘어난 유연전극 (18.8배) (오른쪽) 유연전극을 이용한 전자 패치 (아래) KIST 패턴의 전극을 LED에 적용

- 192

- 작성자전북분원 복합소재기술연구소 홍재민(분원장) 박사팀

- 작성일2018.05.30

- 조회수13235

-

191

인간의 눈처럼 작동하는 인공 생체소재 개발

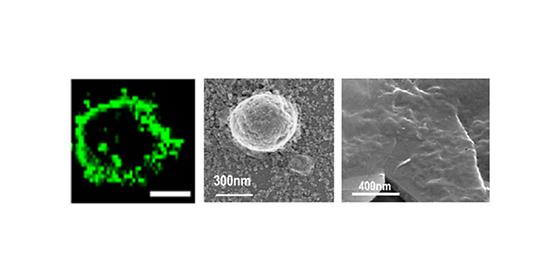

- 인간의 시각과 유사한 빛 감지 능력을 갖는 ’인공 광수용체’ 최초 구현 - 향후 광수용체 손상 망막 질환치료의 첫 걸음을 내딛는 연구에 기여 인간의 눈은 신체 오감 중 가장 중요한 기관 중 하나로, 손상 시 치명적인 영향을 주는 감각 기관이다. 사고를 통한 장애나, 황반변성, 당뇨성 망막증 등의 질환에 의해 의학적으로 시력의 회복이나 복원이 불가능한 상태가 될 수 있다. 손상된 망막을 대체하기 위한 기술로 ‘인공망막’ 연구가 활발히 이루어지고 있으며, 시각 질환자에게 이식하여 시력을 일부 회복시키기 위한 노력이 진행되고 있다. 최근 국내 연구진이 망막 내에 구성 단백질인 광수용체를 인공적으로 제작하여 일반인의 시각 기능과 유사하게 빛을 인지할 수 있는 소재를 개발했다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 센서시스템연구센터 김재헌 박사(센터장)팀은 한국기초과학지원연구원(KBSI, 원장 이광식) 송현석 박사 및 서울대 박태현 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 빛 인지 뿐 아니라 색까지 구분 할 수 있는 인공 생체 소재 개발 및 특성 분석에 성공했다. 망막에서 빛을 인지하는 단백질인 광수용체 단백질을 생산하고 그래핀 소재와의 결합을 통해 인공 광수용체가 인지하는 광학적 신호를 전기화학 신호로 측정 및 분석 하였다. 인간의 눈에 있는 망막은 원추세포와 간상세포로 구성되어 있다. 원추세포는 빛의 3원색인 빨강, 초록, 파란색의 빛을 각각 흡수하는 광수용체 단백질을 이용하여 가시광선을 흡수하고, 간상세포는 광수용체 단백질을 이용하여 주로 명암을 구분하는 기능을 하여 사물 인지와 색 인지 기능을 수행한다. 이번 연구는 인간 광수용체 단백질 4종을 인공적으로 생산한 후, 생체물질과의 결합 친화성이 높고 전기화학적으로 예민한 특성을 지닌 그래핀과 결합하여 이 소재가 빛을 흡수하여 일으키는 생화학적 변화를 전기화학적 신호로 포착하여 특성을 분석하는 내용이다. 연구진은 인간 광수용체를 인공적으로 세포내에서 생산하였고, 그래핀 소재 표면에 적층을 성공하여 인간 광수용체 단백질 기반 인공 생체 소재를 세계 최초로 구현하였다. 본 연구진이 개발한 생체 소재는 가시광선 빛에 대해 인간의 빛 감지 스펙트럼과 매우 유사한 스펙트럼으로 반응하는 모습을 보였고, 따라서 이 소재는 빛의 3원색인 붉은색, 초록색, 파란색 빛과 명암을 인지하는 인간 눈 특성과 유사하게 가시광선의 빛을 색깔별로 구분할 수 있는 것이다. 본 연구는 순수 국내 연구진의 연구에 의한 원천 기술로 향후 망막 질환으로 고통 받는 환자들의 치료를 돕기 위해 활용 될 수 있으며 장기적인 연구를 기획하고 진행하고 있다. KIST 김재헌 박사(센서시스템연구센터장)는 “이번에 개발한 인공 생체 소재는 순수 국내 연구진에 의해서 개발된 생명공학과 광학 분야의 융합 원천 기술로 향후 망막 질환 해소를 위한 소재로 활용될 것으로 기대한다.”고 밝혔다. KBSI 송현석 박사는 “이번에 개발된 생체 소재는 인간 시각을 가장 가깝게 모방할 수 있는 소재로, 향후 시각 질환 환자에 적용 가능한 인공 망막으로 개발될 경우 인간의 망막과 비슷하게 작동하여 기존 인공 망막 기기보다 훨씬 효율적일 것으로 전망한다.”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부지원(장관 유영민)으로 KIST 기관고유사업으로 수행되었으며, 연구결과는 재료분야 국제 학술지인 ‘Advanced Materials’ (IF: 19.791, JCR 분야 상위 1.027%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Artificial Rod and Cone Photoreceptors with Human-like Spectral Sensitivities - (제1저자) 연세대학교 박병호 박사과정 - (공동 제1저자) 서울대학교 양희홍 박사 - (교신저자) KIST 김재헌 박사, KBSI 송현석 박사, 서울대학교 박태현 교수 <그림설명> (좌) 인간 광수용체 (녹색)를 생산하는 세포 (중) 위 세포를 이용하여 나노 크기 소포 (vesicle) 형태로 생산한 인간 광수용체 (우) 그래핀 표면에 인간 광수용체를 적층하여 제작한 신소재 [그림 2] 빛의 3원색인 파란색 (1SW), 녹색 (1 MW), 붉은색 (!LW) 빛을 흡수하고 주로 명암을 구분 (Rho)하는 인간 광수용체 단백질 4종을 각각 활용하여 제작한 인공 생체 소재가 인간의 망막과 유사하게 빛을 인지하여 색을 구분하는 것을 보여주는 가시광선 영역 빛 감지 스펙트럼 결과

- 190

- 작성자센서시스템연구센터 김재헌 박사팀

- 작성일2018.05.29

- 조회수20843

-

189

‘스커미온’을 자유롭게 쓰고 지우는 기술, 차세대 초저전력 스핀 메모리 구현의 열쇠 찾았다

- KIST 연구진, 전류 이용한 ‘스커미온’의 쓰기/지우기 기술 세계 최초 개발 - 삼성미래기술육성사업 선정과제 수행, 향후 초저전력 스핀 메모리 구현 및 상용화에 기여 2009년 처음 발견된 소용돌이 모양의 스핀 구조체인 ‘스커미온(Skyrmion)’*은 특유의 위상학적 안정성과 작은 크기, 효율적인 움직임 등으로 인해 초고밀도, 고속력 차세대 메모리 소자의 기본 단위로 학계에서 매우 큰 주목을 받고 있다. 기존 연구에서는 스커미온 상태를 형성하고 없애기 위해서 외부 자석을 이용한 자기장 인가가 필요했다. 따라서 외부 자기장 없이 전기적인 방법으로 개개의 스커미온을 쓰고 지우는 기술 개발이 가장 필수적으로 요구되어왔으며, 이것은 향후 실제 스커미온 기반의 메모리, 논리소자 등의 전자 소자 구현을 위한 열쇠가 될 것으로 예상해왔다. *스커미온(Skyrmion) : 소용돌이 모양으로 스핀들이 배열되어 형성되는 스핀 구조체 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 스핀융합연구단 우성훈 박사팀은 전기적인 방법으로 개개의 스커미온을 쓰고(Creation) 지우는(Deletion), 스커미온 기반 전자소자 구현의 핵심기술을 세계 최초로 개발하였다고 밝혔다. 특히 스커미온이 형성되고 사라지는 과정에서 나타나는 독특한 물리학적 거동을 밝혀냄으로서, 스커미온의 위상학적 특성을 외부 전류를 이용하여 자유롭게 조절 가능하다는 것을 최초로 증명하였다고 밝혔다. 실제 스커미온을 사용하여 전자 소자를 구동하기 위해서는 정보의 가장 기본단위가 되는 개개의 스커미온을 원하는 위치에 원하는 개수만큼 쓰고 지울 수 있어야 한다. 현재까지의 보고된 연구에서는 외부 자석을 이용하여 자기장을 인가하는 방법으로만 스커미온 상태를 형성하고 변화시킬 수 있었고, 이러한 방법은 전자 소자에 적용이 불가능해 명확한 한계를 가지고 있었다. KIST 우성훈 박사팀의 이번 연구는 현재 학계에서 매우 큰 관심을 받고 있는 스커미온을 쓰고/지우는 기술을 세계최초로 개발함으로서 실제 메모리, 논리소자 등의 전자소자에 적용되기 위한 가장 큰 기술적인 난제 중 하나를 해결한 중요한 결과이다. 향후 이 기술을 발판 삼아 스커미온 기반의 초저전력 전자소자 구현을 앞당기는 데 크게 기여할 것으로 평가받고 있다. KIST 우성훈 박사는 “이번 연구로 스커미온의 기술적 난제 중 하나를 해결하여 기쁘다.”라고 소감을 밝히며, “연구팀이 기존에 발표한 ‘상온 스커미온 형성기술’, ‘스커미온 고효율 이동 기술’ 등에 본 기술을 접목하여 실제 스커미온 기반의 초저전력 스핀 메모리 소자 구현을 빠른 시일에 이룰 수 있을 것으로 기대한다.”고 밝혔다. 이번 연구는 KIST 우성훈 박사와 함께 송경미 박사과정(숙명여자대학교 물리학과) 학생이 공동 1저자로 참여하였다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업과 삼성전자 미래기술육성센터 지원사업으로 수행되었으며, 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 일렉트로닉스(Nature Electronics)’ 5월호 표지로 선정되었으며, 5월 15일(화)자에 온라인 게재되었다. * (논문명) Deterministic creation and deletion of a single magnetic skyrmion observed by direct time-resolved X-ray microscopy - (제1저자, 교신저자) 한국과학기술연구원 우성훈 선임연구원 - (공동 제1저자) 숙명여자대학교 송경미 박사과정 <그림 1> 전기적인 방법으로 생성된 스커미온의 모식도

- 188

- 작성자스핀융합연구단 우성훈 박사팀

- 작성일2018.05.17

- 조회수16626

-

187

우리 몸 운동능력 조절하는 소뇌, 비신경세포가 소뇌에 관여하는 매커니즘 밝혔다

- KIST-단국대 공동연구팀, 비신경세포(별세포) 속 전달물질의 신경활성 조절기능 규명 - 소뇌 운동능력에 직접적 관여, 향후 뇌 손상으로 인한 운동 장애 및 질병 치료 기대 소뇌(Cerebellum)는 우리 몸의 평형유지 등에 관여하는 정밀한 제어기관으로, 운동 능력과 밀접하게 관련이 있다. 따라서 소뇌의 기능저하는 보행, 운동, 손의 움직임 등에 장애를 가져올 수 있고, 안구운동, 언어구사의 문제와도 연결되어있다고 알려져 있다. 이렇듯 소뇌의 신경세포가 손상되거나 신호전달이 이루어지지 않으면 운동신경 및 인지기능에 장애가 올 수 있다. 최근 국내연구진이 소뇌의 운동능력에 관여하는 신경세포의 역할 외에도, 비신경세포에서 나온 억제성 전달물질이 신경세포의 활성을 조절하여 운동 능력에 관여한다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 신경교세포연구단 이창준 박사 연구팀은 단국대학교 윤보은 교수팀과의 공동연구를 통해 뇌의 비신경세포인 ‘별세포’*에서 합성되어 지속적으로 분비되는 ‘가바’**라는 물질이 신경세포의 활성을 조절하고 나아가 운동 능력에 관여하는 것을 세계 최초로 밝혔다. *별세포(Astrocyte) : 신경세포 주변의 비신경세포. 비신경세포(Glia)에서 가장 큰 비중을 차지하는 세포로 뇌와 척수에 존재하는데, 별모양을 하고 있어 별세포라 일컬어진다. 신경세포의 이온농도 조절, 노페물 제거, 식세포작용 역할 **지속적 가바(Tonic GABA) : 신경계의 균형을 유지하는데 중요한 물질. 신호를 전달하는 물질 중 억제성 물질인 가바는 다양한 작용방식으로 분출되는데 그 중 지속적 가바는 비신경세포에서 지속적으로 분비되어 지속적 가바로 불린다. KIST 이창준 박사팀은 소뇌 속의 비신경세포인 별세포가 억제성 신호전달 물질인 가바를 생산하고 분비하는 역할을 하며, 비신경세포에 항상 존재하는 ‘지속적 가바’는 뇌 내 흥분과 억제의 균형 유지에 필수적인 기작으로 소뇌 신경세포의 흥분 정도, 신호전달, 시냅스의 환경에 따른 구조 ·기능적 변화 등을 조절한다는 것을 확인하였다. 또한 동물 행동실험을 통해 이것이 소뇌의 주기능인 운동조절기능에 기여한다는 것을 밝혔다. 연구진은 실험을 통해 실험쥐에게 저해제를 먹여 ‘지속적 가바’의 생산을 감소시킨 쥐와 유전자 변이를 통해 ‘지속적 가바’를 분비하는데 문제가 생긴 쥐는 운동조절이 향상된 반면, ‘지속적 가바’의 생산을 비정상적으로 증가(활성화)시킨 쥐는 운동능력 감소 및 조절기능이 떨어진 것을 확인했다. 또한, ‘지속적 가바’의 생산이 감소된 쥐의 경우 대조군에 비하여 30~60% 까지 운동 능력이 향상되었으며, ‘지속적 가바’가 과잉 증가된 경우에는 대조군에 비하여 운동능력이 40%정도 감소하는 것을 확인할 수 있었다. 본 연구는 KIST 연구진이 사이언스지(2010년), 세계생리학회지(2014년)에 발표한 연구결과에 대한 후속연구로, 선행 연구들을 통해 비신경세포에서 억제성 신경전달물질인 가바가 분비되고, 합성된다는 연구 결과를 발표한바 있다. 연구진은 이를 바탕으로 기존 연구 결과에서 생리적 기능에 대해 보고된 것이 없는 ‘지속적 가바’가 뇌에서 신경세포의 활성과 신호전달에 미치는 영향을 밝혔고, 그것이 운동조절이라는 생리적 역할과 직접적 연관이 있다는 것을 규명하여 비신경세포가 뇌 기능 조절에 중요하게 작용함을 밝혔다. KIST 이창준 박사는 “현재 소뇌의 손상 및 퇴화와 관련된 운동장애는 추가적인 손상을 늦추거나 장애의 진행을 막는 정도의 치료가 이루어지고 있다. 본 연구를 바탕으로 소뇌 운동실조증으로 인한 운동질환(보행장애, 균형장애)과 흥분·억제 균형 이상으로 발생한 질환(안구운동 장애 등)에 대해 보다 적극적이고 근본적인 치료가 가능할 것으로 전망한다”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 한국연구재단 뇌과학원천기술개발사업, 리더연구자사업을 통해 수행되었으며, 연구결과는 미국 국립과학원 회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Sciences, U.S.A.) (IF : 10.4, JCR 상위 : 5.469 % ) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Control of motor coordination by astrocytic tonic GABA release through modulation of excitation/inhibition balance in cerebellum - (제 1 저자) 한국과학기술연구원 우준성 박사 - (교신 저자) 한국과학기술연구원 이창준 박사, 단국대학교 윤보은 교수 <그림설명> <그림 1> 소뇌에서 지속적 가바의 증가와 감소 지속적 가바의 분비의 채널을 담당하는 Best1이 결손된 마우스에서 지속적 가바가 현저히 감소됨을 확인하였고 (좌), 지속적 가바의 합성을 담당하는 효소인 MAOB가 별세포에서는 특이적으로 과발현되게 유도한 마우스에서는 지속적 가바가 증가함을 확인하였다 (우). <그림 2> 지속적 가바의 증가와 감소에 따라 조절되는 소뇌의 시냅스 전달 지속적 가바의 분비가 저해된 Best1 KO 마우스에서는 소뇌 신경세포의 발화 빈도가 증가해(붉은색 라인 증가) 신경전달이 원활하게 이루어졌고, 지속적 가바가 증가한 GFAP-MAOB 마우스에서는 반대현상이 나타나는 것을 소뇌의 MF-PC 시냅스 (좌) 및 PF-PC 시냅스에서 확인하였다.

- 186

- 작성자신경교세포연구단 이창준 박사팀

- 작성일2018.05.09

- 조회수20455

-

185

현장에서 고감도로 검출 가능한 조류인플루엔자(AI) 바이러스 진단 신기술 나왔다

- 근적외선 신호기반 AI 검출 기술개발 및 진단 플랫폼(키트) 개발 - 현장 시료에서 안정적으로 고감도 검출 가능, 신속한 현장 진단 기대 최근 국제적으로 큰 피해를 일으킨 조류인플루엔자(AI, Avian Influenza) 바이러스는 국내에서 매년 주기적으로 반복·발생하고 있으며, 갈수록 변종되거나 그 규모가 커지고 있다. 작년에는 2개 이상의 바이러스 유형이 동시 발생하는 등 대규모 피해 사례가 증가하고 있다. 조류인플루엔자는 심각한 감염병으로 확산을 조기에 통제하기 위해서는 분변과 같은 현장 시료에서도 안정적으로 바이러스를 검출할 수 있는 고감도 신속진단기술이 매우 중요하다. 최근 국내 연구진이 근적외선 파장*을 흡수·발광하는 상향변환 나노입자**를 이용하여 조류인플루엔자 바이러스를 검출 할 수 있는 새로운 방법을 개발했다고 밝혔다. *근적외선 파장 : 빛의 스펙트럼에서 가시광선보다 파장이 긴 영역으로 자외선과 가시광선보다 에너지가 낮고 파장이 길어 투과도가 높고, 배경(Back Ground) 신호가 낮아 신호 판별에 용이 **상향변환 나노입자 : 근적외선을 흡수하여 상대적으로 높은 에너지의 빛을 방출하는 나노사이즈의 소재. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 분자인식연구센터 이준석 박사팀은 건국대학교 수의학과 송창선 교수팀과의 공동연구를 통해 검출에 용이한 근적외선 파장을 흡수·발광하는 상향변환 나노입자를 개발하고, 임상시료 테스트를 통해 현장의 불투명한 시료 검체에서도 안정적으로 조류인플루엔자 바이러스를 검출할 수 있는 진단 플랫폼(키트)을 개발하였다. 기존의 현장진단키트로 사용되고 있는 금 나노입자 기반의 진단키트는 사용이 편리하지만 육안으로 신호를 확인하기 때문에 감도가 낮고 불투명한 검체 내에서 구별이 어렵다는 한계가 있었다. 또한 가시광선 파장의 형광을 검출신호로 사용하는 유기염료는 안정성이 떨어져 농가나 계류장과 같은 야외현장에서 사용하기에는 어렵다는 단점이 있었다. KIST 이준석 박사팀은 이러한 기존의 한계점들을 극복하기 위해 검출 신호를 명확히 구별·인지할 수 있도록 상향변환을 통해 발광을 하는 무기나노입자로 근적외선 파장을 흡수하고 발광하도록 설계하였다. 또한 연구진은 칼슘이온을 추가로 첨가(Doping)하여 민감도를 높여 발광효율을 극대화 시켰다. 그리고 나노입자를 기반으로 하는 진단키트의 검출신호를 분석하기 위해 소형 리더기를 제작하여 어플리케이션을 통해 간단히 휴대전화 화면에서 조류인플루엔자 바이러스 검출 신호를 확인하는 것이 가능하도록 하였다. KIST 이준석 박사는 “이번 연구를 통해 개발된 기술을 이용하여 신속성과 정확성, 경제성 및 사용편의성을 갖춘 보급형 소자를 개발하고, 이를 통해 조류인플루엔자의 신속한 현장 진단 및 확산 방지에 기여할 것으로 기대한다.“고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업과 국가과학기술연구회 창의형융합연구사업으로 수행되었으며, 연구결과는 ‘Biosensors and Bioelectronics’ (IF : 7.78, JCR 분야 상위 1.72%)에 최신호에 게재되었다. * (논문명) Rapid and background-free detection of avian influenza virus in opaque sample using NIR-to-NIR upconversion nanoparticle-based lateral flow immunoassay platform - (제1저자) 한국과학기술연구원 김재영 학생연구원(석사과정) - (교신저자) 한국과학기술연구원 이준석 선임연구원 <그림설명> <그림 1> 조류인플루엔자 바이러스 검출을 위한 근적외선 흡/발광 상향변환 나노입자 기반의 진단플랫폼의 모식도 <그림2> KIST 분자인식연구센터 이준석 박사팀이 개발한 조류독감(AI) 바이러스 현장 검출용 키트

- 184

- 작성자분자인식연구센터 이준석 박사팀

- 작성일2018.05.02

- 조회수19589

-

183

친환경 수소 연료전지 성능·효율 증대시킬 비밀 찾았다

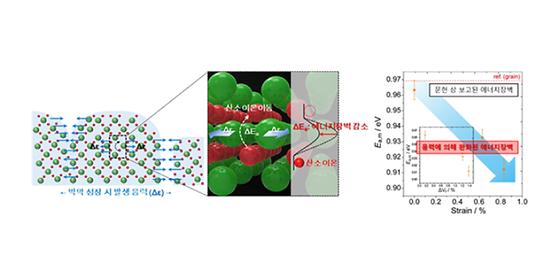

- 나노 구조 박막 고체전해질의 전기전도도 향상 매커니즘 원리 규명 - 내부응력 조절을 통한 새로운 설계방안 확립 및 고성능 연료전지 개발 기대 연료전지에 들어가는 전해질 중 고체전해질은 높은 선택적 이온 전도 특성과 기계·전기화학적 안정성 때문에 친환경 에너지 전환 및 저장시스템으로 각광받고 있는 고체산화물 연료전지(Solid Oxide Fuel Cell, SOFC) 등 다양한 차세대 에너지 분야에 사용되고 있다. 그러나 이러한 친환경 에너지시스템에 필수적으로 사용되고 있는 박막형 고체전해질에서 나노구조재료의 실효성에 대한 검증문제로 실용화에 어려움을 겪고 있었다. 최근 국내연구진이 그간 논란이 되어온 전기전도도 향상 메커니즘을 최초로 규명하고, 이를 기반으로 고체전해질의 물성을 향상시킬 수 있는 원자스케일의 새로운 설계 방안 및 기법을 제시했다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 고온에너지재료연구센터 이종호 박사팀은 박막형 고체 산화물 전해질의 내부응력을 조절하여 기존 재료보다 높은 전기전도도를 가지는 고체전해질을 개발하였다. 그동안 재료의 나노구조화를 통한 물성 향상 현상에 대한 결과는 많이 보고되었지만, 실험적으로 제어하기 어려운 변수들과 재현성이 없는 실험 결과로 인해 고성능의 나노구조재료를 실제 에너지 시스템에 적용하는데 한계가 있었고, 고성능이 발현되는 정확한 메커니즘 조차 규명하는데 어려움이 있었다. KIST 연구진은 전도성 기판을 이용하여 전기전도도 측정 시 실험적 오차를 발생시키는 요인들을 효과적으로 제거할 수 있는 실험기법을 설계하고, 나노구조에서 발생하는 내부 응력을 정량적으로 평가할 수 있는 고분해능의 분석장비를 도입하여 나노구조 고체전해질의 이온전도도를 박막의 내부응력 제어를 통해 효과적으로 향상시킬 수 있는 새로운 설계 기법을 제시하였다. KIST 이종호 박사팀은 연료전지나 배터리의 내부에 들어가는 고체전해질을 박막으로 성장시켰을 때 발생하는 응력을 이용하면, 재료의 원자간 거리를 제어할 수 있고 이를 통해 고체전해질 내에서 이온이 이동할 때 필요한 에너지장벽을 낮춰 기존 고체전해질 고유의 물성 보다 약 10배 이상 높은 전기전도도를 보여 고성능의 박막 고체전해질을 개발할 수 있다고 밝혔다. 본 연구를 주도한 KIST 이종호 박사는 “이번 고성능 박막 고체전해질 개발을 통해 원자스케일에서 재료의 물성을 설계하는 새로운 패러다임을 제시한 연구로, 고성능의 박막 고체전해질을 실제 친환경 에너지 시스템에 적용하고, 기존보다 획기적으로 향상된 성능의 연료전지를 개발할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 기후변화대응기술개발사업의 지원으로 수행되었으며, 연구결과는 나노기술 분야의 저명 학술지 ‘나노레터’ (Nano Letters, (IF : 12.712, JCR 상위 3.45%)) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Identification of an Actual Strain-Induced Effect on Fast Ion Conduction in a Thin-Film Electrolyte - (제1저자) 한국과학기술연구원 안준성 학생연구원(박사과정) - (교신저자) 한국과학기술연구원 이종호 책임연구원 <그림설명> <그림 1> (좌측)박막 고체전해질의 내부응력에 의한 산소이온전도도 향상 메커니즘 모식도 (우측)실제 박막 내 작용하는 응력과 산소이온전도 에너지장벽 간 상관관계 실험결과

- 182

- 작성자고온에너지재료연구센터 이종호 박사팀

- 작성일2018.04.30

- 조회수22356

-

181

스스로 고효율 촉매로 변신하는 물 분해 전극 소재 개발

- 저가의 니켈로 저비용 · 대량생산 가능한 물 분해 촉매 전극 제조 기술개발 - 물 분해 수소 생산 상용화 기대, 인공광합성 시스템 효율 향상에 기여 물로부터 수소를 얻는 기술은 가장 대표적인 청정연료 생산방법으로 알려져 있다. 가까운 미래에는 연료전지의 보급 등으로 청정에너지인 수소의 사용량이 급격히 증가할 것으로 예상된다. 그러나 현재의 수소 제조법은 대부분 화석연료를 기반으로 하여 제조 과정에서 기후변화를 야기하는 이산화탄소를 방출하는 문제점을 가지고 있어, 새로운 청정 수소 제조법의 개발이 절실하다. 이에 다양한 촉매전극을 이용하는 물 분해-수소 제조법이 많이 연구되고 있으나 아직까지 생산 효율이 매우 낮고, 고비용 전극 제조 방법을 사용하고 있어 실용화에 크게 어려움을 겪고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 청정에너지연구센터 민병권, 황윤정 박사팀은 저가형 금속 소재인 니켈(Nickel)을 이용하여 매우 간단한 공정을 통해 고효율의 물 분해 촉매전극을 만들 수 있는 기술을 개발했다고 밝혔다. 특히 이 기술은 수소 생산뿐만 아니라, 자연의 나뭇잎과 마찬가지로 태양빛을 이용해 물과 이산화탄소로부터 직접 고부가화합물(화학원료)을 생산할 수 있는 미래 기술인 인공광합성 분야의 물 산화 촉매로도 응용가능하기 때문에 그 파급성은 매우 크다고 할 수 있다. 물 분해 수소생산 기술에는 크게 두 가지 중요 촉매 기술이 필요한데, 한 가지가 물을 분해하여 산소를 만들어 내는 물 산화 촉매이고 다른 하나는 수소이온을 환원시켜 수소를 만드는 촉매 기술이다. 이 중 물을 분해하여 산소를 만들어 내는 반응이 훨씬 더 많은 에너지를 요구하는 어려운 반응이며, 아직까지 저가 소재를 기반으로 한 고성능의 촉매가 개발 되지 못한 상태이다. 기존에 이리듐, 루테늄 등의 희귀 고가 소재로 이루어진 촉매전극으로 높은 성능의 결과가 보고되었으나, 대량생산 및 상용화를 위해서는 저가 소재를 이용하여 고효율 촉매를 만들 수 있는 기술 개발이 절실한 상황이었다. KIST 연구진은 다공성의 니켈 폼(Ni foam)을 이용하여 단순히 황(Sulfur) 기체 조건에서 열처리 한 후 물 분해 반응을 진행시키면, 처음 황 기체에 의해 황화가 된 니켈 폼의 표면이 물 분해 활성이 매우 높은 형태(니켈하이드록사이드(Ni(OH)2/NiOOH))로 자발적으로 전환되면서 고효율의 물 분해 촉매로 변신하는 현상을 발견하였다. 연구진은 이러한 간단한 공정을 통해 만든 촉매전극을 개발하여, 세계 최고 수준의 고성능(과전압 256 mV @ 10 mA/cm2)을 나타내었다. 특히 이렇게 만들어진 촉매는 중성 pH 조건에서도 잘 작동하는 것이 검증되어 향후 인공광합성 시스템에 활용되어 효율과 내구성 향상에 기여할 것으로 기대된다. KIST 민병권 센터장은 “ 이 기술은 저가이면서 대량생산이 가능한 소재인 니켈 폼을 이용하여 매우 간단한 황화 열처리만으로 고효율의 물 분해 촉매 전극을 제조할 수 있다는 것이 장점으로 향후 물 분해 수소 생산 기술의 상용화에 큰 기여를 할 것으로 예상된다.”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업으로 수행 되었으며, 연구결과는 촉매 분야 최고 수준의 과학전문지인 ‘Applied Catalysis B: Environmental’(IF : 9.446, JCR 상위 1.020%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Activation of a Ni electrocatalyst through spontaneous transformation of nickel sulfide to nickel hydroxide in an oxygen evolution reaction - (제1저자) 한국과학기술연구원 이민오 박사 - (교신저자) 한국과학기술연구원 민병권 책임연구원, 황윤정 책임연구원 <그림설명> <그림 1> (상단) 자발적 변신에 의해 형성된 고활성 니켈 폼의 모습 (하단) 이 촉매를 구성하고 있는 물질 및 형태를 도식으로 나타낸 모습

- 180

- 작성자청정에너지연구센터 민병권, 황윤정 박사팀

- 작성일2018.04.27

- 조회수18480

-

179

그래핀이 들어간 초고강도·고성능 케이블 개발

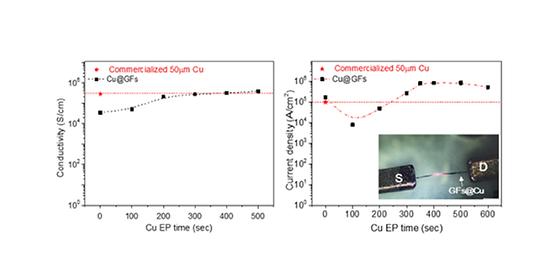

- 산·학·연 공동연구 통해 고성능·고효율·경량화, 새로운 개념의 케이블 개발 - 차세대 전기자동차 핵심부품 및 고용량 전력전송선 활용 기대 최근 자율주행 및 전기자동차 시장 확대와 함께 자동차용 하네스 케이블 사용이 증가함에 따라, 전선의 경량화와 자동차 연비향상의 필요성이 대두되고 있다. 뿐만 아니라 전력발전소로부터 일반 가정까지 연결되는 수많은 전력전송 케이블도 가볍고 기계적 강도가 큰 전선 소재의 사용이 필수적이다. 최근 국내 연구진이 탁월한 전기적 특성으로 ‘꿈의 소재’라고 불리는 2차원 나노소재인 그래핀*을 이용하여 고성능, 고효율, 경량화된 새로운 개념의 케이블을 개발하는데 성공했다고 밝혔다. *그래핀(Graphene) : 강철보다 100배 강하면서 유연한 뛰어난 물리적 특성으로 차세대 소재로 주목받고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 전북분원 양자응용복합소재연구센터 배수강 박사팀은 서울대학교(총장 성낙인) 자연과학대학 화학부 및 차세대융합기술연구원 홍병희 교수팀, 서울대 창업 기업인 벤처기업 그래핀스퀘어(주)(대표 채윤)와 함께 공동연구를 통해 복합화하여 초고강도· 고성능 전선을 제조할 수 있는 원천기술을 개발했다고 밝혔다. KIST 양자응용복합소재연구센터는 작년 11월, 상기 두 기관과 그래핀 융합기술 개발을 위한 산·학·연 공동개발을 위해 삼자 간 업무협약을 체결한 바 있다. KIST-서울대 공동연구팀은 화학증기증착법(chemical vapor deposition, CVD)을 활용하여 그래핀 섬유를 먼저 합성한 후 이를 전기분해의 원리를 이용하여 그래핀 섬유의 표면에 얇은 구리 막을 입히는 간단한 방법을 통해 전선 형태의 그래핀-금속 복합구조체를 제조하였다. 이렇게 제조된 그래핀-금속 복합구조체 전선을 통해 기존 구리전선 대비 2배 이상의 기계적 강도와 10배 이상의 최대 허용 전류량을 확보했다. 개발된 전선은 고효율 전력전송선뿐 아니라 핵심 자동차부품인 하네스 케이블(차량용 배선)과 고성능전기모터의 고성능화?경량화에도 활용이 가능하다. 이번 연구진이 개발한 그래핀-구리금속 복합전선 개발은 기계적인 특성과 전기적 특성을 모두 획기적으로 개선한 새로운 개념의 케이블 전선 기술을 제시하였다는 측면에서 큰 의의가 있으며, 향후 항공우주 및 웨어러블 분야에도 다양한 응용이 가능할 것으로 기대된다. KIST 배수강 박사는 “고성능의 그래핀-금속 복합구조체 전선을 위해서는 고품질의 다층 그래핀을 합성하는 기술이 매우 중요하다”며, “꿈의 신소재인 그래핀의 특성과 구리전선의 장점을 융합함으로써 고출력 전력전송과 경량화라는 두 마리 토끼를 잡은 것”이라고 밝혔다. 서울대 홍병희 교수는“최근 구글로부터 그래핀을 이용한 전력전송선 개발에 대해 문의 받은 경험이 있다.”라며, “향후, 그래핀-구리 복합전선을 상용화한다면 180조에 이르는 세계 케이블 전선시장에 지각변동을 불러올 것”이라고 전망하였다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업과 한국연구재단 나노소재기술개발사업, 산업통상자원부 지원으로 수행되었으며, 연구결과는 나노재료 분야의 권위지인 ACS Nano(IF: 13.942, JCR 상위 3.27%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) ‘Ultrastrong Grpahene-Copper Core-Shell Wires for High-Performance Electrical Cables’ ACS Nano, 12, 2803?2808 (2018). - (1저자) 김상진 박사, 한국과학기술연구원 복합소재기술연구소 Post-Doc. - (공동교신저자) 한국과학기술연구원 복합소재기술연구소 배수강 박사(선임연구원) 서울대학교 자연과학대학 화학부 및 차세대융합기술연구원 홍병희 교수 <그림설명> <그림 1> 그래핀 섬유 및 그래핀-구리 복합구조체 전선 제조 모식도 (상단) 그래핀을 고온에서 합성하고 선 패턴화 통해 그래핀 섬유를 제조하는 공정. (하단) 전해도금을 통해 그래핀 섬유의 표면에 구리를 증착하는 공정 <그림 2> 그래핀-구리 복합구조체 전선의 기계적 특성 및 전자현미경 이미지 (좌상) 그래핀 섬유의 구부림 정도에 따른 전기적 특성이 크게 변하지 않음. (좌하) 복합체의 최대인장강도 측정 결과, 기존 섬유의 결과에 비해 우수함을 확인 가능. (우) 그래핀-구리 섬유의 절단면 관찰 <그림3> 기존 구리전선과 그래핀-구리 복합구조체 전선의 전기적 특성 비교 (좌) 그래핀-구리 복합체의 구리 전해도금 정도에 따라 기존 구리전선과 유사한 전도도 값을 보임. (우) 기존 구리에 비해 그래핀-구리 복합체의 최대 전류밀도 값이 10배 정도 향상된 결과를 보임.

- 178

- 작성자양자응용복합소재연구센터 배수강 박사팀

- 작성일2018.04.16

- 조회수17384

-

177

초미세먼지, 재활용 가능한 첨단 세라믹 필터로 잡는다

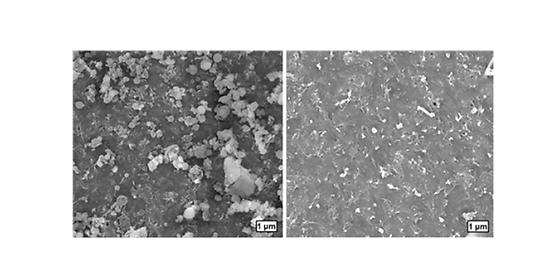

- 나노필터에 걸린 초미세입자를 고온의 열로 태워 재사용 가능한 필터 개발 - 향후, 기존의 일회용 필터를 대체할 재활용 가능한 첨단 세라믹 필터로 활용 기대 최근 미세먼지가 한국을 강타해 역대 최악의 공기상태를 보이고 있다. 미세먼지*는 주로 공장, 자동차, 가정 등에서 사용하는 화석연료를 태우면서 발생하는 유기 탄화물로 폐 기능 장애 등 인체 유해성이 큰 것으로 알려졌다. *미세먼지 : 지름이 10μm(마이크로미터, 머리카락 굵기의 약 백분의 일) 이하인 입자, 특히 지름이 100nm(나노미터, 머리카락 굵기의 약 십 만분의 일) 이하인 입자는 초미세먼지로 분리되나 국내에서는 2.5μm 이하의 입자를 초미세먼지라 통칭함 미세먼지는 화석 에너지 소비에 따라 발생원의 수가 지속적으로 증가하고 있다. 대기 중의 미세먼지를 제거할 수 있는 필터 개발에 대한 연구가 활발히 진행되어왔으나 기존 미세먼지 필터를 구성하는 섬유 자체의 굵기가 굵고, 기공 크기가 커 초미세먼지를 걸러내는 데 한계가 있었다. 또한, 대부분 일회용으로 제조되고 있으며, 주원료가 플라스틱 섬유이어서 또 다른 환경오염 문제를 야기하는 문제가 있었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 전북분원 복합소재기술연구소는 과학기술정보통신부(장관 유영민)의 지원을 받아 2017년부터 우주 승강기용 극한환경소재 개발을 목표로 KIST 개방형 연구 프로그램(Open Research Program) 4U** 복합소재 프로젝트(단장: KIST 전북분원 홍재민 분원장, 포항공대 이건홍 교수)를 수행해 왔다. **4U 개념 : 우주 환경용 4가지 극한 물성 - 초경량, 초고강도, 초고전기전도도, 초고열전도도 (Ultra-light, Ultra-strong, Ultra-high electrical conductivity, Ultra-high thermal conductivity) 최근 KIST 연구진은 4U 프로젝트의 핵심 소재 중 하나인 질화붕소 나노튜브(boron nitride nanotube, BNNT)를 이용하여 재활용이 가능한 첨단 세라믹 필터 제조기술을 세계 최초로 개발하였다고 밝혔다. 미세먼지를 포함한 일반적인 유기 미립자들은 350℃ 이상으로 가열하면 연소되어 이산화탄소와 물로 분해된다. 연구진은 초고온(레이저, 플라즈마)에서 성장되어 900℃까지 타지 않는 고품질의 질화붕소 나노튜브로 필터를 제조하여 기공에 걸린 미립자를 태워서 제거하고 필터를 재활용하는 것이 가능한 기술을 개발했다. 개발된 필터는 매우 얇은 막의 형태로 제조가 가능하여 커피콩 1개 무게(약 100mg) 의 소량 나노튜브만으로도 명함 크기의 필터 제조가 가능하며, 초미세입자를 99.9% 이상 제거할 수 있다. 또한, 미세입자를 제거하는데 가장 중요한 요소인 기공의 크기를 손쉽게 조절할 수 있을 뿐만 아니라, 미립자에 의해 막힌 필터를 태워서 재생하는 반복 공정 후에도 우수한 입자의 제거 효율이 유지된다. 이는 대형 (초)미세먼지 발생원 등 대량 입자 제거 설비에 활용되어 필터 교체 비용 등을 절감할 수 있을 것으로 기대된다. KIST 장세규 박사는 “본 필터는 미세입자의 제거뿐만 아니라 바이러스 정제, 수처리, 식품 등 대량 정제 공정 등에 적용할 수 있다.”라고 말하여, “질화붕소 나노튜브는 방열 및 방사선의 차폐 소재로도 응용 가능성이 높아 우주항공, 전자, 자동차, 원자력 등 고부가 가치가 높은 대형시장에 광범위하게 적용할 수 있다”라고 밝혔다. 또한, KIST 4U 프로젝트를 이끌고 있는 홍재민 분원장은 “미국 NASA가 극한 우주환경 소재를 개발하는 과정에서 약 2,000 여건의 기술파급효과를 통해 실생활에 이용되는 기술을 개발한 것처럼, 이번 극한 소재개발 프로젝트는 기존 소재의 한계를 극복하는 신소재 개발과 실용화를 통해 국민 삶의 질을 높이는데 중요한 의미를 지닌다.”라고 말했다. 이번 연구는 KIST의 주도하에 한국과학기술원(생명화학공학과 김범준, 김지한 교수)의 공동연구로 이루어졌으며, 연구결과는 국제학술지인 ‘Journal of Membrane Science’(IF : 6.035, JCR 분야 상위 4.070%) 최신호(4월 1일,Volume 551)에 게재되었다. * (논문명) ‘High-Performance, Recyclable Ultrafiltration Membranes from P4VP-Assisted Dispersion of Flame-Resistive Boron Nitride Nanotubes’ - (제1저자) 한국과학기술연구원 임홍진 연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 장세규 박사, 한국과학기술원 김범준, 김지한 교수 <그림설명> <그림 1> 질화붕소 나노튜브(BNNT) 필터의 재생을 보여주는 모식도, 기공을 막은 초미세입자를 고온의 열을 이용해 선택적으로 태워서 필터를 재사용할 수 있는 과정을 보여줌 <그림 2> BNNT 활용 분리막을 이용한 초미세먼지 포집 및 재생 공정의 모식도. 분리막을 이용해 대기 중 초미세먼지를 포집한 후 섭씨 400도로 가열하여 포집된 미세먼지를 태워 재생함으로 반영구적으로 사용할 수 있음 <그림 3> BNNT 용액으로부터 제조된 필터 표면의 주사전자현미경 사진 (좌) 분산제를 활용한 고분산 BNNT 용액으로 제조된 필터, BNNT가 분산제에 의해 잘 풀어져 치밀한 구조의 미세기공이 형성됨 (우) 분산제를 사용하지 않은 저분산 BNNT 용액으로 제조된 필터, BNNT가 잘 풀어지지 않아 엉성하고 큰 기공이 형성됨 <그림 4> 유기 미립자를 정제한 후 태워서 필터를 재생하는 공정에 따른 미립자 제거율 변화를 보여주는 그래프, 10회의 정제 및 재생 공정에도 우수한 제거율이 유지됨 <그림 5> BNNT 필터를 이용하여 대기 중으로부터 걸러낸 초미세먼지 및 필터의 재활용성을 보여주는 주사전자현미경 사진 (좌) 대기 중의 미세먼지를 BNNT 필터로 걸러낸 후 촬영한 주사전자현미경 사진, 수십~수백 나노미터 수준의 미세먼지가 걸러짐 (우) 포집한 미세먼지를 450℃로 태운 후 촬영한 주사전자현미경 사진, 유기탄화물로 이루어진 대부분의 미세먼지가 타서 제거됨을 확인하였으며 재생 가능

- 176

- 작성자복합소재기술연구소 장세규 박사팀

- 작성일2018.04.03

- 조회수19561