보도자료

-

205

새로운 패러다임 제시한 최고 성능의 중저온 연료전지 개발, 혁신적인 연료전지 성능개선의 기틀 마련했다

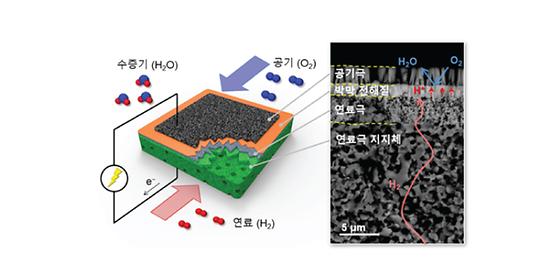

- KIST-고려대 공동연구진, 세계 최고 수준의 고성능 중저온 세라믹 연료전지 개발 - 중저온 연료전지 전해질의 박막화 성공, 저항 줄여 획기적인 성능 향상 - 연료전지 연구의 혁신적 성능 개선 기반 마련, 새로운 패러다임 제시 기존 연료전지는 작동온도에 따라 크게 저온형(200°C 이하)과 고온형(600°C 이상)으로 구분되어 왔다. 저온형 연료전지는 값비싼 백금 촉매를 사용해야하는 반면, 고온형 연료전지는 저렴한 세라믹 물질로 제작이 가능하지만, 높은 작동 온도로 인해 열화에 의한 성능 저하가 문제시 되고 있다. 연료전지 작동에 있어 300~600°C의 중저온 온도 구간은 제조 단가 및 효율, 신뢰성 측면에서 모두 유리하다고 알려져 있다. 그러나, 기존의 연료전지들은 해당 온도 구간에서 낮은 이온전도도를 가져 높은 성능을 가진 연료전지 제작에 어려움이 있었다, 최근 국내 연구진이 중저온 세라믹 연료전지의 성능을 획기적으로 개선하여 관련분야 전 세계 연구진의 이목을 끌고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 고온에너지재료연구센터 손지원 박사팀은 고려대학교(총장 염재호) 심준형 교수팀과의 공동연구를 통해 중저온에서 작동하는 프로톤 세라믹 연료전지(protonic ceramic fuel cell, PCFC)의 성능을 극대화하는 방안에 대한 연구를 진행하였고, 전해질의 박막화를 효과적이고, 안정적으로 이끌어낼 수 있는 제조방법을 개발하여 중저온 연료전지의 성능을 획기적으로 향상시키는데 성공했다. KIST-고려대 공동연구진은 기존의 중저온 연료전지들의 한계점들을 극복하고자 프로톤 세라믹 연료전지(protonic ceramic fuel cell, PCFC)를 연구에 도입했다. 프로톤 세라믹 연료전지(PCFC)는 산소 대신 가장 가벼운 이온인 수소 이온을 전도하는 세라믹 막으로 구성된 연료전지이다. 프로톤 세라믹은 중저온 영역에서 기존 세라믹 전해질보다 100배 이상 높은 전도도를 보여 차세대 연료전지 재료로 주목받고 있었으나 박막으로 제작하기 어렵고 다른 세라믹 물질과의 결합력이 떨어진다는 단점이 있다. 또한 문헌상에 보고되는 실제 성능들은 기존 연료전지에 비해 현저하게 낮은 수준으로, 실용화 가능성 측면에서 회의적인 평가가 지배적이었다. KIST-고려대 공동연구진은 전해질 박막화를 안정적으로 제작할 수 있는 멀티스케일 프로톤 세라믹 연료전지(PCFC) 구조체를 개발하여, 기존 프로톤 세라믹 연료전지 대비 2배 이상 높은 성능을 보고하였다. 해당 연구에서 개발된 박막 전해질은 프로톤 세라믹의 가장 큰 문제였던 높은 결정립계(grain boundary) 저항을 획기적으로 줄임으로써 성능을 극대화할 수 있었다. 상대적으로 전해질의 저항이 큰 영향을 끼치는 세라믹 연료전지의 경우, 전해질의 두께 증가가 연료전지 전체 성능저하로 이어질 수 있는데, 연구진이 개발한 연료극 지지형 박막 PCFC는 멀티스케일(multi-scale) 구조를 기반으로 하고 있으며, 전해질을 나노미터 수준의 작은 입자들 위에서 성장시킬 수 있어 1μm(마이크로미터, 십 만분의 1cm) 수준까지 전해질 두께를 감소시킬 수 있다는 장점이 있다. 연구진은 이렇게 머리카락보다 얇은 전해질이 연료전지 전체저항을 획기적으로 줄이기 때문에, 기존 동종물질 기반 PCFC들에 비해 두 배 이상의 높은 출력성능을 나타냈다고 설명했다. 본 연구를 주도한 KIST 손지원 박사(센터장)는 “중저온 연료전지 개발은 향후 연료전지가 에너지·시스템 분야 전반에서 성공적으로 자리매김하기 위한 필수적 요소이며, 고성능 PCFC를 개발한 이번 연구결과는 기존 연료전지 연구에 새로운 패러다임을 제시하는 매우 중요한 전환점이 될 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 글로벌프론티어 멀티스케일에너지 시스템 연구사업 및 산업통상자원부 산하 한국에너지기술평가원(원장 임춘택)의 연구과제로 수행되었으며, 연구결과는 에너지 기술 분야의 국제학술지 ‘Advanced Energy Materials’ (IF : 21.875, JCR 분야상위 : 1.712%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) High-Performance Protonic Ceramic Fuel Cells with 1 μm thick Y:Ba(Ce,Zr)O3 Electrolytes - (제1저자) 고려대학교 배기호 연구교수 (前 한국과학기술연구원 학생연구원 및 방문연구원) - (교신저자) 한국과학기술연구원 손지원 책임연구원 고려대학교 심준형 교수 <그림설명> <그림 1> (좌) 멀티스케일 기반 박막 PCFC의 미세구조 모식도 / (우) 전자현미경 이미지 <그림 2> 이번 연구결과와 문헌상에 앞서 보고된 PCFC 최고출력밀도와의 온도별 비교

- 204

- 작성자고온에너지재료연구센터 손지원 박사팀

- 작성일2018.07.23

- 조회수18005

-

203

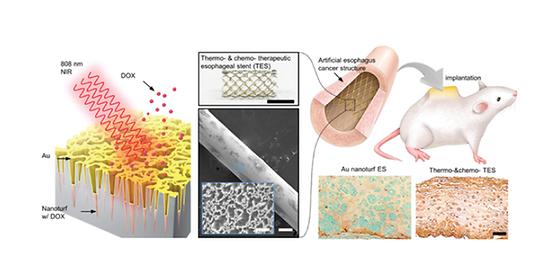

재발가능성 높은 식도암, 재협착 막는 스텐트 나온다

- 생체 내 직접 삽입 가능한 다기능 인터페이스 개발, 식도암 스텐트에 적용 - 치유 뿐 아니라 재협착 방지, 약물의 전달 및 암세포의 효과적인 치료가능 식도의 내강이 좁아져 음식물을 삼키기가 어려운 상태인 식도협착을 유발하는 식도암은 연하곤란*이 발생하는 시점에 이미 암이 상당히 진행되고 전이가 동반되는 사례가 많아 환자의 생존율이 매우 낮다고 알려져 있다. 또한 수술적 방법에 의한 사망률이 여타 암에 비해 매우 높은 30%에 육박하고, 방사선 치료나 항암약물요법 역시 일부에서만 효과를 보고 있다. 이러한 식도암 환자들에게 연하곤란을 줄여 삶의 질을 높이려는 목적으로 개발된 식도암 스텐트는 악성 식도암세포에 의한 재협착으로 아직 반복성 재발의 가능성이 큰 것으로 알려져있다. 최근 국내연구진이 암세포의 재협착을 최소화하고, 동시에 기존 방사선 치료 등의 항암치료와의 시너지 효과를 보이는 새로운 스텐트를 개발하여 주목받고 있다. *연하곤란 : 삼킴 곤란, 음식이 식도 내에서 내려가다가 지체되거나 중간에 걸려서 내려가지 않는 것 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 생체재료연구단 정영미 박사, 화학키노믹스연구센터 이지연 박사팀은 성균관대학교(총장 정규상) 화학공학부 김태일 교수팀과의 공동연구를 통해 치료를 위한 약물전달이 가능한 새로운 식도암 스텐트를 개발하였다. 연구진은 형상기억합금(Nitinol, 니티놀)** 소재의 스텐트 표면에 나노구조를 효과적으로 형성하여, 약물의 방출속도를 조절하여 식도암을 치료할 뿐 아니라, 식도암 스텐트의 가장 큰 문제점인 암조직의 재협착을 최소화 할 수 있다고 밝혔다. **니티놀(Nitinol) : 니켈과 티탄을 섞은 비자성 합금, 변형되어도 일정한 온도에서 원래의 모습으로 돌아가는 성질을 나타냄. KIST-성균관대 공동연구진은 기존 식도암 스텐트 표면에 생체친화성 고분자를 이용하여 수십에서 수백나노의 작은 나노기공을 형성하고, 항암약물이 균일하게 담지될 수 있게 하였다. 또한, 약물 위에 금 박막을 형성하였는데, 이 나노구조 위의 금 박막은 효과적인 광열전환효과(light-to-heat conversion)을 나타내 카테터(catheter)***로부터의 적외선을 흡수하여 항암세포를 열로 죽이는 온열요법(thermotherapy)을 가능하게 하였다. ***카테터(catheter) : 관상기관(식도, 위 등)에 삽입하는 튜브형의 기구. 더 나아가 열에 의해 담지된 약물이 서서히 방출될 수 있음을 실험을 통해서 확인하였으며, 표면 나노구조물이 재협착을 최소화 할 수 있는 구조임을 밝혀 치유뿐만 아니라 재발도 최소화 할 수 있는 가능성을 확인한 바 있다. 본 연구에서는 동물체내에서 사람식도암환경을 모사한 인간 식도암 세포를 포함하는 콜라겐 튜브를 제작하고 제작된 식도암 모사 플랫폼을 동물체내에 집적하여 약물의 전달 및 사람암세포의 효과적인 치유가 가능함을 밝혀 향후 임상에서 사용할 수 있는 길을 열었다. KIST 이지연 박사는 “본 연구에서는 약물 담지, 약물 방출 조절, 열치료, 식도암세포 재협착 방지등 다양한 기능을 가진 식도암 스텐트를 성공적으로 개발하였다.”고 말했으며, KIST 정영미 박사는 “개발된 식도암 스텐트는 재협착을 최소화할 수 있는 구조로 치유뿐만 아니라 재발도 최소화할 수 있다.”고 말했다. 성균관대학교 김태일 교수는 “이번 연구로 다기능 스텐트가 효과적인 암세포의 치유를 가능하게 한다는 것이 밝혀져, 향후 임상을 통해 검증된다면 많은 식도암 환자들의 치유에 새 장을 열 것이라 기대한다.”고 밝혔다. KIST-성균관대 공동연구진은 KIST 나노포토닉스연구센터의 권석준 박사의 협조를 받아 광열효과의 시뮬레이션을 진행하였고 성균관대 이소리, KIST의 황교연, 김태희 학생이 제1저자로 참여하였다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업과 바이오의료기술개발사업, 개인기초연구지원사업, 선도연구센터(ERC; 진단/치료용 고분자소재 연구센터) 지원사업으로 진행되었으며, 연구결과는 나노소재 과학 분야의 국제학술지인 ‘ACS Nano’(IF: 13.709, JCR 분야 상위 4.035 %)에 최신호에 게재되었다. * (논문명) On-demand drug release from gold nanoturf for a thermo- and chemotherapeutic esophageal stent (TES) - (제1저자) 성균관대학교 이소리 학생 한국과학기술연구원 황교연 학생연구원 한국과학기술연구원 김태희 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 정영미 책임연구원 한국과학기술연구원 이지연 선임연구원 성균관대학교 화학공학부 김태일 교수 <그림설명> <그림 1> (좌측) 본 연구에서 사용한 약물방출 가능한 식도암 스텐트의 표면구조 (우측) 식도암세포의 사멸 결과 <그림 2> 그림(a) 광열현상에 따른 약물의 방출을 나타내는 그림 그림(b) 표면에 자라고 있는 식도암세포(OE33)의 단위면적당 수를 표현한 결과 그림(c, d) 붉은색으로 표현된 결과가 광열효과에 의해서 방출된 약물의 양을 보여주고 있음. 나노구조물(nanoturf)가 있는 구조물은 일반항암제를 코팅한 DOX의 경우보다 낮은 세포흡착율을 보여주고 있으며, 나노구조물에 약물이 담지된 경우(nanoturf w/DOX)가 가장 낮은 식도암 밀도를 보여주고 있음. 또한 나노구조물이 있는 경우 시간이 지날수록 점점 세포수가 낮아지는 결과를 보임. <그림 3> 연구진이 개발한 식도암모델의 튜브와 식도암 스텐트를 가지고 있는 실험 쥐의 사진. 적외선조사에 의한 광열효과를 확인함.

- 202

- 작성자생체재료연구단 정영미 박사

- 작성일2018.07.18

- 조회수13972

-

201

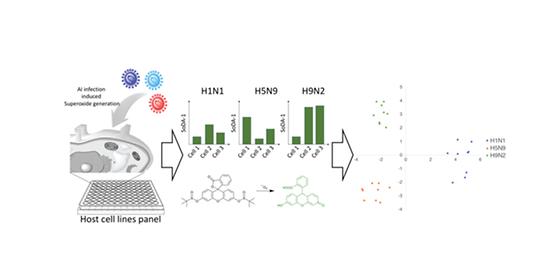

조류인플루엔자(AI) 바이러스가 남긴 지문(fingerprint)으로 바이러스 판별하는 신기술 나온다

- 형광 방출물질로 나타나는 AI 바이러스 패턴 분석하여 판별하는 신기술 개발 - 특수 장비(PCR) 없이 신속한 AI 감염 여부 및 아형 판별 가능, 확산 방지 기대 최근 국내·외에 큰 피해를 일으킨 조류인플루엔자(AI, Avian Influenza) 바이러스는 매년 주기적으로 반복·발생하고 있으며, 국가적인 막대한 손실을 가져다주고 있다. AI 바이러스는 갈수록 그 규모가 커지고 있으며 특성상 변종을 쉽게 일으키는데, 작년에는 2개 이상의 바이러스 유형이 동시 발생하는 등 대규모 피해 사례가 증가하고 있다. 국내에서는 조류인플루엔자의 확산을 통제하기 위해 대량 살처분의 방식을 취하고 있는데, 추가적인 확산 및 피해를 줄이기 위해 조기에 대량의 샘플로부터 바이러스를 검출하고 판별할 수 있는 진단기술이 매우 중요하다. 최근 국내 연구진이 AI 바이러스에 감염된 세포에서 형광을 방출하는 물질을 기반으로 감염 여부 및 아형(subtype)*까지 판별 가능한 새로운 방법을 개발했다고 밝혔다. *아형(subtype) : 아류형(亞類型), 일반형에 포함되어 있는 특수형 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 분자인식연구센터 이준석 박사팀은 건국대학교 수의학과 송창선 교수팀과의 공동연구를 통해 초과산화물(superoxide)**에 감응하는 형광염료를 활용하여 AI 바이러스에 감염된 세포주(cell line, 세포의 집합)에 처리한 뒤, 나타나는 형광 패턴 분석을 통해 바이러스의 감염 여부 및 아형을 구별하는 진단 방법을 개발하였다. **초과산화물(superoxide) : 생체 내에서 산화환원효소에 의한 반응결과로 생산되며, 반응성이 아주 높고 많은 화합물을 산화한다. 세포가 바이러스 감염시 활성산소가 발생하는데, 초과산화물의 모태가 된다. 기존의 현장진단키트로 사용되고 있는 방법은 종란접종법과 유전자 검사법으로 결과를 얻기 위해 짧게는 3~4일, 길게는 약 7일정도의 시간이 소요된다. 또한 종란을 배양하기 위한 추가시설이 필요하며, 면역측정 또는 중합효소연쇄반응(PCR) 같은 기법을 활용하기 때문에 분석을 위한 추가적인 장비와 소요시간이 필요하다는 단점이 있었다. KIST 이준석 박사팀은 이러한 기존의 한계점들을 극복하기 위해 각종 세포가 바이러스에 감염되는 민감도(sensitivity)가 다르다는 점과 감염 시 활성산소가 발생하는 점에 착안했다. 연구진은 활성산소군의 모태가 되는 초과산화물에 형광 탐침(probe, 특이적으로 검출하는 물질)을 AI 바이러스 검출에 적용하였다. 연구진은 사전에 23종의 포유동물 세포주(cell line)에 3종의 AI 바이러스의 감염 정도를 수치화시키고, 이를 기반으로 바이러스 감염에 따른 형광 세기의 변화를 계산하였다. 그 결과 3종의 AI 바이러스의 아형(subtype)을 완벽히 구별하는데 성공했다. KIST 이준석 박사는 “이번 연구를 통해 개발된 조류인플루엔자(AI) 바이러스의 지문 기술을 이용하여 경제성이 높은 1차 진단기술을 보급하고, 이를 통해 AI 바이러스의 신속한 확산 방지 및 금전적 손실 최소화에 기여할 것으로 기대한다.“고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST-ORP(Open Research Program)사업, 국가과학기술연구회 창의형융합연구사업 및 한국연구재단 바이오의료기술개발사업의 지원으로 수행되었으며, 연구결과는 ‘Angewantde chemie international edition’ (IF: 12.102, JCR 분야 상위 7.90 %) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Discrimination of Avian Influenza Virus using Host-cell Infection Fingerprinting by Sulfinate-based Fluorescence Superoxide Probe - (제1저자) 한국과학기술연구원 홍성철 학생연구원(박사과정) 한국과학기술연구원 장세영 학생연구원(박사과정) - (교신저자) 한국과학기술연구원 이준석 선임연구원 (https://leegroup.chembiol.re.kr) <그림설명> <그림 1> 형광 프로브를 활용한 조류독감 바이러스 검출 원리 및 분석 프로세스 모식도

- 200

- 작성자분자인식연구센터 이준석 박사팀

- 작성일2018.07.17

- 조회수17472

-

199

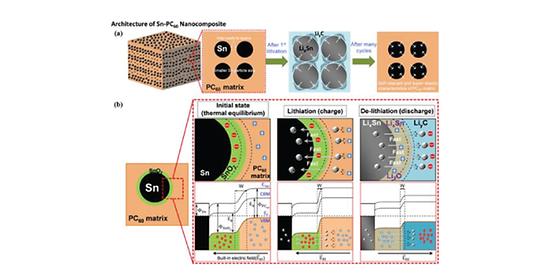

전기자동차, 드론에 사용될 급속충전용 고용량 · 장수명 전지 나온다

- 전기화학적 한계 극복한 급속충전 고용량 리튬이차전지 음극 신소재 개발 - 전기자동차 및 드론, 근력증강 로봇 등 차세대 디바이스 접목 기대 리튬이온전지(lithium ion battery)는 밀도가 높아 무게가 가볍고 고용량의 전지를 만드는데 유리해 전기자동차용 전원으로 개발되고 있으나 주유시간에 비해 상대적으로 매우 긴 충전시간, 그리고 반복되는 충·방전 과정을 거치면 원래 지니고 있는 성능이 현격하게 감소되는 문제가 있다. 따라서 산업계에서는 급속충전이 가능하고 오랫동안 성능저하 없이 사용될 수 있는 우수한 효율의 소재 개발이 요구되어져왔다. 최근 국내 연구진이 고속충전이 가능하면서도 장시간 사용해도 고용량, 고출력을 유지하는 리튬이온전지용 음극 신소재를 개발하여 주목을 받고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 에너지저장연구단 이중기 박사팀은 이차전지 소재 설계에 있어서 반도체 접합 구조 계면*을 형성하여 급속 충·방전 조건하에서도 고용량, 장수명이 가능한 신개념 리튬이차전지 음극 소재를 개발하였다. *반도체 접합 구조 계면 : 단결정 안에서 서로 다른 특성의 반도체가 접해 있는 구조. 즉, 비정상 반도체(P형)와 정상 반도체(N형)가 접해 있는 P-N 접합구조(P-N junction) KIST 연구진은 우선 열 증발·증착 장치를 사용하여 아주 우수한 탄성을 지니는 플라즈마 중합 탄소구조체를 제조하고, 이와 동시에 화학증착방법을 이용하여 수 나노크기로 주석입자를 균일하게 분산시켰다. 연구진은 위와 같이 두 개의 상이하게 다른 복합공정을 이용하여 새로운 개념의 이차전지 소재를 제조하였다. 이 소재는 우수한 탄성을 지녀 충·방전 시 발생되는 부피팽창을 극복할 수 있고, 나노 분산된 주석 입자 주위에 형성된 산화주석막과 플라즈마 중합된 탄소구조체 사이에 형성된 반도체 접합 구조 계면은 전극 내에 전하가 걸려있을 때 이동되는 리튬이온과 전자의 이동속도를 가속시켜 고출력, 고용량이 가능하게 할 수 있다. 이 원리를 전지에 적용하면 충?방전 시 단위시간 당 이동되는 리튬이온의 속도를 증가시키면서도 계면저항을 최소화시킴으로서 급속충전 상태에서도 장시간 고용량 상태를 유지시킬 수 있다. 실제로 본 연구를 통해 개발된 리튬이온전지용 음극재는 충·방전 시간 50분으로 약 5000회를 반복하여도 97.18%의 성능(기존 이차전지 대비 약 3배)을 유지했다. 또한 급속 충·방전 시간인 4분으로 실험했을 때, 기존 이차전지 대비 1.5배의 성능을 보였고, 충·방전 350회의 반복에도 99% 이상의 성능 유지를 나타내는 현상을 실험적으로 확인하였다. KIST 이중기 박사는 “본 연구에서 개발된 반도체 접합 구조 계면특성을 가진 리튬이차전지 음극재 합성 기법 및 개선 방안은 차세대 급속 충전용 전기자동차 및 무선이동원인 드론, 근력증강 로봇 등의 전원설계에 응용 가능하고, 다른 무선 이동원의 핵심 디바이스 설계에도 새로운 접근방법을 제시할 것으로 전망된다.“고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민)지원으로 KIST 기관고유사업, 한국연구재단 중견연구자사업을 통해 수행되었으며, 연구 결과는 국제 학술지인 ‘ACS Nano’ (IF: 13.942, JCR 분야 상위 3.082%) 최신호에 온라인 게재되었다. * (논문명) Self-Relaxant Super-Elastic Matrix Derived from C60 Incorporated Sn Nanoparticles for Ultra-High-Performance Li-Ion Batteries - (제 1저자) 한국과학기술연구원 Ryanda Enggar Anugrah Ardhi - (교신저자) 한국과학기술연구원 이중기 박사 <그림설명> <그림 1> (a) Sn-PC60전극의 구조 및 자가완화특성에 대한 모식도 (b) 충?방전과정 중 금속/n-type반도체(a-SnO2)/p-type반도체(PC60)구조에서의 전자이동에 대한 모식도 및 에너지도표 ● EVac Vacuum energy level ● EF Fermi energy level ● Eg Band-gap energy ● CBM Conduction-band minimum ● VBM Valence-band maximum ● W Space charge region(SCR)

- 198

- 작성자에너지저장연구단 이중기 박사팀

- 작성일2018.07.03

- 조회수14221

-

197

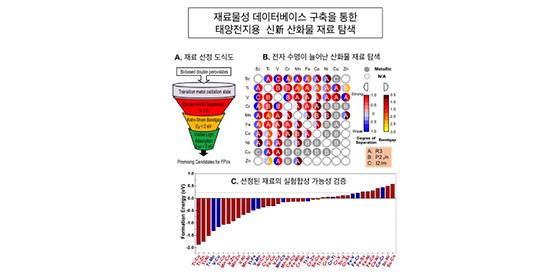

양자계산으로 도출된 신(新) 산화물 소재, 태양전지 유망재료로 떠오른다

- KIST-포스텍 공동연구진, 고속 대량 양자계산으로 태양전지용 新산화물 소재 제시 - 향후, 고효율과 안정성을 모두 갖춘 산화물 기반 차세대 태양전지 상용화 기대 산화물 재료는 고온 또는 고습도 조건에서도 재료 변형이 잘 일어나지 않는 성질을 지니고 있다. 태양전지는 고온 또는 고습도 조건에 쉽게 노출되므로 안정성이 뛰어난 산화물 재료를 사용함이 바람직하다. 하지만 산화물에 기반한 태양전지는 낮은 출력으로 효율이 매우 낮아 활용가치가 없다고 여겨져 왔다. 최근 국내 연구진이 이러한 고정관념을 깨고, 안정성이 높은 산화물 기반 태양전지의 에너지 효율을 획기적으로 높일 수 있는 방안을 찾아내고, 그 결과로 태양전지용 신(新) 산화물 재료들을 다수 제시하여 관련 학계와 산업계의 주목을 받고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 계산과학연구센터 김동훈 박사팀은 포스텍 장현명 교수팀과의 공동연구를 통해, 비스무스-철-크롬계 산화물 재료(Bi2FeCrO6)가 이중 페로브스카이트* 결정구조를 가질 때 전자(electron)의 수명이 연장되는 현상을 규명하였고, 그 결과 태양전지의 전력 생성량이 크게 증가될 수 있음을 밝혀내었다. *이중 페로브스카이트 (Double perovskite): 재료의 결정구조 중 하나로, A2B’B”O6 (B’, B”은 서로 다른 양이온)의 화학 양론을 가지고 있는 구조. KIST-포스텍 공동 연구진은 전자의 거동을 살펴볼 수 있는 계산법(범밀도함수론**)을 활용하여, 이중 페로브스카이트 구조의 산화물 물질 내에서 전자-정공 분리(electron-hole separation)*** 현상이 일어남을 발견하였다. 이와 같이 전자와 정공이 공간적으로 분리되면 전자의 수명이 매우 늘어나는데, 그 결과 기존의 단일 페로브스카이트 산화물 재료를 태양전지에 사용했을 때보다 약 1,000배 이상 높은 전류값을 출력할 수 있음을 증명하였다. **범밀도함수론(Density functional theory) : 물질 내부에 전자가 들어있는 모양과 에너지를 계산하기 위한 양자역학 이론 중의 하나임. ***전자-정공 분리(Electron-hole separation) : 반도체 물질이 빛을 받았을 때 생성되는 전자-정공 짝이 공간적으로 분리되는 현상임. 이 현상의 결과로 들뜬 상태의 전자의 수명이 매우 늘어남. 더 나아가 연구진은 양자계산을 활용한 고속대량 스크리닝 기술로 약 1,000여개의 이중 페로브스카이트 산화물 재료물성의 데이터베이스를 구축하였고, 그 결과 태양전지의 에너지 효율을 크게 증가시킬 수 있는 새로운 산화물 재료 5가지(Bi2TiVO6, Bi2VCuO6, Bi2CoCrO6, Bi2MnCoO6, Bi2FeVO6)를 엄선하여 제시했다. 본 연구결과는 재료물성의 빅데이터를 수집 및 활용하여 태양전지용 신소재 개발을 가속화시켰다는 점에서도 그 의미가 매우 크고, 산화물 재료가 태양전지의 유망재료로 활용될 가능성을 다시금 제고하여, 해당 연구 분야의 부흥을 이끌 뿐만 아니라 더 나아가 차세대 태양전지로서의 상용화로 이어지길 기대하고 있다. KIST 김동훈 박사는 “본 연구로 새롭게 제시된 산화물 소재들은 기존의 실리콘 소재와는 달리 밴드갭****을 넘어서는 큰 전압출력이 가능한 장점이 있어, 태양전지 효율의 이론적 한계치(Shockley-Quisser limit)를 넘어서는 것도 가능하다. 과학적 그리고 기술적 측면에서 모두 흥미로운 연구결과이다.”고 말하며, “앞으로 고효율과 안정성을 모두 잡은 산화물 태양전지가 시장에 등장하길 기대한다.”고 포부를 밝혔다. ****밴드갭(Bandgap) : 반도체 재료가 흡수할 수 있는 빛 에너지의 최소값. 일반적으로 태양전지의 출력전압은 광활성층 소재의 밴드갭 크기를 넘어서지 않음. 이번 연구는 KIST 김동훈 박사, 포스텍 장현명 교수의 공동지도하에 김동훈 박사과정 (스위스 취리히 연방공대)학생이 제1저자로 참여하였다. 본 연구는 과학기술정보통신부 (장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업 및 국립연구재단(NRF)의 지원으로 수행되었으며, 연구결과는 미국 국립과학원 회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Sciences, U.S.A.) (IF: 10.4, JCR 상위 5.469%) 최신호에 게재되었다. *(논문명) Electron-Hole Separations in Ferroelectric Oxides for Efficient Photovoltaic Responses - (제1저자) 김동훈 연구원(취리히 연방공대 박사과정) - (교신저자) 한국과학기술연구원 김동훈 박사, 포스텍 장현명 교수 <그림설명> <그림 1> 비스무스-철-크롬계 산화물 재료 (Bi2FeCrO6)가 이중 페로브스카이트 결정구조를 가질 때 전자-정공 분리 (Electron-hole separation) 현상이 일어남을 발견함. 이와 같이 전자와 정공이 공간적으로 분리되면 전자의 수명이 매우 늘어나, 태양전지의 출력 전류값이 기존 대비 약 1,000배 이상 증가할 수 있음을 증명함. <그림 2> 고속 대량 양자계산을 활용하여 산화물 재료물성 데이터베이스(약 1,000여개)를 구축하였고, 그 결과로 태양전지의 에너지 효율을 크게 증가시킬 수 있는 신新 산화물 재료 5가지 (Bi2TiVO6, Bi2VCuO6, Bi2CoCrO6, Bi2MnCoO6, Bi2FeVO6)를 엄선하여 제시함.

- 196

- 작성자계산과학연구센터 김동훈 박사팀

- 작성일2018.06.28

- 조회수18295

-

195

친환경 핵심소재 기술개발로 온실가스 저감기술 실용화 앞당긴다

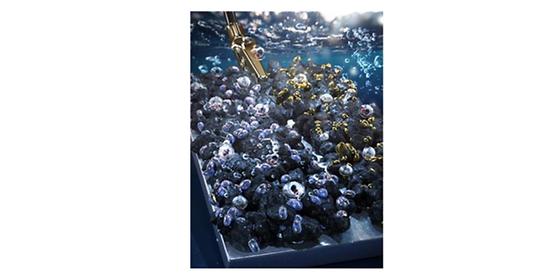

- 온실가스 저감 및 유용한 화합물 생산하는 고효율·고내구성의 촉매 제조기술 - 양산화 용이하여 신재생 전력에너지 활용한 이산화탄소 전환기술로 응용 기대 전 세계적으로 기후변화 문제의 해결 방안으로 이산화탄소(CO2)등 온실가스를 저감하는 기술에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 전력에너지를 사용한 전기화학적 방법으로 이산화탄소를 저감하고, 동시에 일산화탄소 및 탄화수소 같은 산업에 유용한 화합물로 전환하는 친환경적인 기술이 크게 주목받고 있다. 최근 국내 연구진이 기후변화 문제를 해결할 수 있고, 유용한 화합물을 생산하는 친환경 이산화탄소 전환의 핵심 소재 기술을 개발했다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 연료전지연구센터 장종현, 박현서 박사팀은 특정 고분자로 코팅된 금 나노입자를 합성한 촉매 제조 기술을 개발하여 이산화탄소 전환 반응의 활성과 안정성이 크게 증대되는 것을 밝혔다. 이 기술은 고성능, 고내구성 촉매 소재를 친환경적인 방법으로 대량생산이 가능하여, 향후 온실 가스 저감 및 이산화탄소 전환 기술의 실용화 연계에 기여할 것으로 전망된다. 최근 전 세계에서 일어나는 예측 불가능한 기후 변화는 온실가스 증가 및 지구 온난화에 따른 대기 불안정 현상 때문인 것으로 여겨진다. 이산화탄소 농도는 산업화 이전 시대와 비교하여 약 40%(2017년. 405ppm)정도 증가한 것으로 보고되고 있다. 이로 인해 지구의 대기 평균 온도 또한 약 1?c 가량 증가하였으며, 해수면도 약 88mm 정도 증가한 것으로 알려져 있다. 과학계 전문가들에 따르면, 지구 온난화로 인한 기후 재앙에 대비하기 위해서는 대기 온도 증가를 3?c 이하로 제한하고, 공기 중 이산화탄소 양은 1조 7천억 톤 이상을 저감해야 한다고 전망하고 있다. 이산화탄소를 저감하는 기술의 하나로 태양광 및 풍력발전 같은 신재생 청정에너지를 이용한 이산화탄소 전기 분해(환원)법이 주목 받고 있다. 이 방법은 온실가스를 저감하고, 동시에 일산화탄소와 탄화수소와 같은 유용한 화학물질을 얻을 수 있다는 장점이 있다. 이때, 반응 촉매로는 금, 은 등의 나노입자가 사용되는데, 상업적 경쟁력을 갖기 위해서는 소재 및 제조 공정 측면에서 비용 절감과 성능 증대를 동시에 구현할 수 있는 기술 개발이 요구되고 있다. KIST 연구진은 촉매로 사용되는 이산화탄소 환원용 금 입자를 제조할 때, 폴리에틸렌 고분자를 금 입자 표면에 코팅하여 기존 금 입자에 비해 활성과 선택성이 약 30%, 고분자 코팅에 의한 촉매의 내구성도 약 20% 이상 증가하는 것으로 나타났다고 밝혔다. 또한 금 입자 촉매 표면의 고분자 코팅은 촉매 보호막 역할을 하는 동시에 이산화탄소를 잘 흡착시키는 역할을 하여 금 입자의 반응성과 내구성을 향상시키는 것으로 나타났다. 연구진은 고분자 용액을 이용한 액체 스퍼터링 공정*을 개발, 고분자 코팅된 금 입자 생산을 용이하게 하여 향후 상업적인 촉매 제조 및 경제적인 온실가스 저감 기술을 위한 토대가 될 것으로 기대하고 있다. *액체 스퍼터링 공정 : 증착법의 일종, 아르곤 등의 가스 입자를 강한 전기장으로 이온화시킨 후 가속시켜 금속판에 충돌시키고, 이때 충돌로 인해 금속판에서 탈출한 금속 원자를 액체 용매에 모아 작은 입자로 만드는 방법. KIST 장종현 박사는 “본 연구로 개발된 촉매 기술은 활성과 내구성이 우수하며, 양산성이 높은 환경 친화적 기술이다. 향후 이산화탄소 전기분해 장치의 귀금속 촉매 사용량 및 공정 비용 절감에 기여할 것으로 전망된다. 또한 이를 통해 국가적 이슈인 온실가스 저감 및 기후변화 대응 기반 기술 구축에 기여할 것으로 기대한다.” 고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업과 한국이산화탄소포집 및 처리연구개발센터(KCRC)의 KOREA CCS(Carbon Capture & Storage) 2020 사업으로 수행되었으며, 연구결과는 촉매 분야의 국제학술지 ‘Applied Catalysis B: Environmental’(IF : 9.446, JCR 분야 상위 1.02%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Enhanced CO2 reduction activity of polyethyleneglycol-modified Au nanoparticles prepared via liquid medium sputtering - (제1저자) 한국과학기술연구원 정민욱 박사(Post-Doc.), 차인영 박사 (Post-Doc.) - (교신저자) 한국과학기술연구원 장종현 책임연구원, 박현서 선임연구원 <그림설명> <그림 1> (왼쪽)고분자 코팅된 금입자를 이용한 효율적 전기화학 이산화탄소 환원 반응 (오른쪽)기존 금입자를 이용한 비효율적 전기화학 이산화탄소 환원 반응을 비교한 개념도 <그림 2> 개발된 고분자 코팅 금입자의 전자현미경 사진(a,b) 기존 금입자 전자현미경 사진 (c,d) <그림 3> - 개발된 고분자 코팅 금입자(빨간색) - 기존 금입자(검은색)의 이산화탄소 환원 선택도 <그림 4> - 개발된 고분자 코팅 금입자(빨간색) - 기존 금입자(파란색)의 이산화탄소환원 운전 안정성 *시간이 지나도 성능이 유지됨을 알 수 있다.

- 194

- 작성자연료전지연구센터 장종현 박사팀

- 작성일2018.06.26

- 조회수12081

-

193

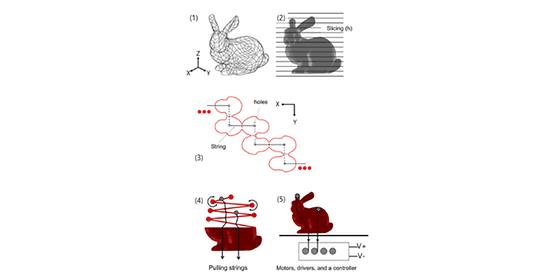

음악에 맞춰 춤추는 접어서 만든 소프트 로봇

- ‘적층형 자가접이’라는 새로운 방식으로 만들어진 소프트 로봇 개발 - 영화 대사, 오페라에 맞춰 유연하게 동작, 문화·예술분야 활용 기대 저가의 종이보드나 필름 등을 자르고 접어서 만드는 소형 로봇은 짧은 제작시간과 적은 제작비용, 대량생산 가능성으로 학계에서 지속적으로 연구되고 있다. 이러한 소형 로봇은 최근에 열이나 자기장, 습도변화 등에 의해 스스로 접히는 이른바 4D 프린팅* 기술과 접목되면서 큰 주목을 받고 있다. 최근 국내연구진이 ‘적층형 자가접기(additive self-folding)’ 라는 새로운 기술로 만들어진 소프트 로봇**을 개발하고 문화·예술 산업 등에서의 활용 가능성을 선보여 주목받고 있다. *4D 프린팅 : 온도, 습도, 진동, 자기장 등으로부터 운동에너지를 얻어 미리 설계된 3차원 형상으로 스스로 변하는 지능형 구조를 만드는 기술 **소프트로봇(Soft robot) : 딱딱한 금속이 아닌 유연한 소재로 만들어져 있으며 변형하기 쉬운 구조를 가진 로봇. 외부환경에 탄력적으로 적응하고 유연하게 움직임일 수 있어 의료, 탐사, 재난, 제조 등 여러 분야에서 활용가능 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 지능로봇연구단 임세혁 박사팀은 전산 알고리즘을 이용하여 설계된 종이전개도를 프린터로 출력하고, 이를 접어서 3차원 형상을 가진 로봇으로 활용하는 기술을 세계 최초로 개발했다. 또한 KIST 임세혁 박사팀은 개발한 소프트 로봇을 이용해 영화대사를 따라하고, 음악에 유연하고 생동감 있게 움직이는 모습을 세계 최초로 시연하였다. 3D 프린터를 사용하는 분야에서 로봇을 구동장치까지 한 번에 제작하는 기술은 현재 선진국에서도 활발히 연구되고 있으나, 기본적으로 고가의 장비를 필요로 하고 로봇의 동작범위나 속도 등이 제한적이었다. 본 연구진은 원하는 로봇의 3차원 형상과 구현하고자 하는 동작을 사전에 설계하여, 자가조립에 의해 기존의 방식보다 더 저렴하고 용이하게 로봇을 구현할 수 있는 기술을 개발했다. 이렇게 연구진은 ‘적층형 자가접이’라는 새로운 방식으로 만들어진 소프트 로봇을 최초로 개발했다. 또한 이러한 기술로 만들어진 소프트 로봇은 부드러운 몸체와 외부충격에 유연한 특성을 가진다. 연구진은 개발된 소프트 로봇이 영화 대사를 따라하고, 오페라 등의 음악에 맞춰 유연하게 동작하는 ‘오디오-애니메트로닉스(audio-animatronics)’를 시연, 활용범위를 의료분야 뿐 아니라 영화·엔터테인먼트 산업 및 예술분야에까지 확장시킬 수 있다는 점에서 학계의 큰 관심을 받고 있다. KIST 임세혁 박사는 “로봇의 디자인과 기능에 따른 최적의 설계가 가능하다. 향후 본 연구를 통해 개발한 소프트로봇 기술에 최근 급격하게 발전하고 있는 대화형 인공지능기술을 융합하면 개인·서비스 로봇 관련 산업에도 광범위한 변화를 일으킬 수 있을 것으로 기대한다.”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업으로 수행되었으며, 로봇 분야 국제학술지인 ‘국제로봇연구 저널 (The International Journal of Robotics Research, IF : 5.30, JCR 상위 : 5.76 %)’ 최신호에 온라인 게재되었다. * (논문명) Animatronic soft robots by additive folding - (제1저자) 한국과학기술연구원 임세혁 선임연구원 - (공저자) 신시아 성(Univ. Penn 조교수), 슈헤이 미야시타 (Univ. of Yort, 조교수) 다니엘라 러스(MIT 전자컴퓨터동학과 교수), 김상배 (MIT 기계공학과 부교수) - (교신저자) 한국과학기술연구원 임세혁 선임연구원 <그림설명> [그림 1] 평면재료를 적층형으로 접어만드는 3차원 소프트로봇의 설계/제작/구동 기술 (1) 원하는 3차원 형상(토끼) (2) 하부에서 상부까지 슬라이싱 (3) 슬라이스 의한 전개도, 각 슬라이스의 구멍에 실을 연결 (4) 적층형 자가접이 (아래에서부터 위까지 슬라이스가 쌓이면서 3차원 형상을 갖춤) (5) 완성된 3차원 소프트로봇을 구동

- 192

- 작성자로봇연구단 임세혁 박사팀

- 작성일2018.06.20

- 조회수14624

-

191

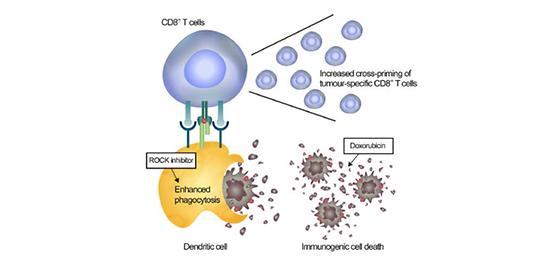

암세포 잡아먹는 면역시스템 활성화로 기존 항암 면역 치료의 한계를 극복한다

- 암세포를 박멸하는 면역세포를 활성화, 암세포만 인식하여 박멸 - 기존의 항암 치료제 사용 병행 가능, 차세대 항암 면역 치료로 활용 기대 최근 우리 몸의 면역 체계를 이용한 항암 면역치료가 임상에서 놀라운 효과를 보이면서 많은 의료진과 연구진에게 주목받고 있다. 하지만 기존의 항암 면역치료는 암의 복잡성으로 인해 평균 약 30% 미만의 환자에서만 효과를 보여 나머지 환자들이 치료 사각지대에 놓여있는 한계가 있다. 또한 항암 면역 치료제는 매우 고가로, 환자들의 의료비 부담이 사회적으로 큰 문제가 되고 있다. 국내 연구진이 암세포를 박멸하는 면역세포를 활성화시켜 암을 박멸하는 차세대 항암 면역 치료 전략을 개발하여 주목을 받고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 테라그노시스연구단 김인산 박사팀과 동국대 의학과 박승윤 교수팀은 공동연구를 통해 인체 면역 세포인 ‘수지상세포’를 효과적으로 활성화해 항암 면역을 극대화하는 치료 전략 개발에 성공했다. 이 항암 면역 치료전략은 체내의 이물이나 세균들을 먹어치우는 식세포를 활성화시켜 암세포를 효과적으로 잡아먹게 하고, 나아가 증폭된 면역반응으로 인해 암세포만 인식하는 세포를 활성화시킴으로써 암을 선택적으로 공격할 수 있게 하는 전략이다. 연구진은 식세포 내부의 암 전이를 촉진시키는 ‘Rho kinase(ROCK)’ 신호를 억제할 수 있는 억제제(ROCK inhibitor)를 사용하면 식세포의 암세포 탐식 능력이 항진된다는 것을 증명하였다. 또한 이러한 식세포의 활성은 중요한 항암 면역 세포(CD8+ T 세포)를 활성화시키게 되어 암을 효과적으로 제거할 수 있다는 것을 규명하였다. 더 나아가 연구진은 암세포의 면역원성 사멸을 유도할 수 있는 기존 항암제인 ‘독소루비신’과 억제제(ROCK Inhibitor)를 함께 사용하면 암세포 특이적 항암 면역 효능이 극대화된다는 것을 규명하였다. 특히, 이 같은 항암 면역 치료 전략은 대장암, 흑색종 종양 실험 쥐 모델의 실험을 통해 성장한 암을 효과적으로 제거할 뿐만 아니라 암 성장을 억제하고, 암에 대한 면역력이 지속되어 2차 암에 대한 치료 효과까지 나타내는 것을 보였다. KIST 김인산 박사는 “본 연구를 통해 인체가 원래 가지고 있는 면역시스템을 활성화시켜 인체의 면역세포로 하여금 암을 적으로 인식하게 함으로써, 암을 치료하는 ‘내재성 항암 백신’ 이라는 새로운 개념을 확립했다. 이는 기존 항암 면역 치료제의 한계를 극복할 수 있는 차세대 항암 면역 치료로 활용이 가능할 것으로 기대한다.” 라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민)지원으로 한국연구재단 리더연구자 지원사업과 보건복지부 암정복추진연구개발사업으로 이루어졌으며, 연구결과는 국제학술지인 ‘Nature Communications’(IF : 12.124, JCR 분야 상위 3.906 %)에 최신호에 게재되었다. * (논문명) Combined Rho-kinase inhibition and immunogenic cell death triggers and propagates immunity against cancer - (제1저자) 한국과학기술연구원(KIST) 남기훈 (KU-KIST 융합대학원 박사과정) 경북대학교 이은정 교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원(KIST) 김인산 박사(책임연구원) 동국대학교 의과대학 박승윤 교수 <그림설명> <그림 1> 수지상 세포 활성화를 통한 항암 면역치료 모식도 면역원성 세포사멸 유도할 수 있는 독소루비신과 수지상세포의 탐식능을 항진시킬 수 있는 ROCK inhibitor의 병합 요법으로 종양 치료 시 암에 특이적으로 반응할 수 있는 체내 면역반응을 지속적으로 일으킬 수 있음을 나타낸 모식도이다. <그림 2> ROCK inhibitor 처리 시 식세포의 암세포 탐식 기능 항진 효과 Rho kinase inhibiton을 할 수 있는 ROCK inhibitor (Y27632) 처리 시 다양한 암세포에 대하여 대식세포, 수지상세포의 탐식 기능이 증가함을 확인하였다. <그림 3> ROCK inhibitor의 종양 쥐 모델에서 항암 면역 효과 대장암, 흑색종 종양 쥐 모델에서 수지상세포의 탐식능을 항진시키는 ROCK inhibitor (Y27632) 혈관 주사를 통해 치료하였을 때 다른 대조군에 비해 암세포의 성장이 현저히 저해될 뿐 아니라 암 특이적인 T 세포 (CD8+ T cell) 면역 활성화됨을 확인하였다. <그림 4> ROCK inhibitor와 독소루비신 병합 치료의 항암 면역 효과 유방암 종양 쥐 모델에서 ROCK inhibitor (Y27632)와 독소루비신 병합 치료 시 항암 면역 효과의 활성화로 인해 85% 이상 암이 완전히 사라지는 것을 확인하였고, 대조군에 비해 생존율을 증가시킴을 규명하였다.

- 190

- 작성자테라그노시스연구단 김인산 박사팀

- 작성일2018.06.18

- 조회수12358

-

189

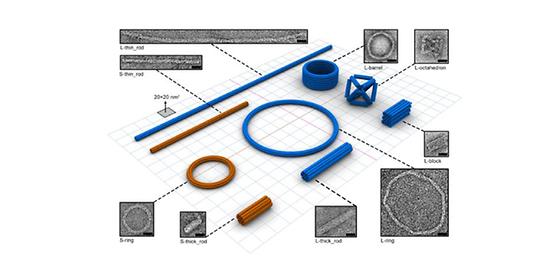

종이 접듯 DNA를 접는 기술로 제작한 나노구조체, 세포 내 약물 전달 효과 높인다

- KIST-(Dana-Farber Cancer Institute) 공동연구진, DNA 접기 기술로 세포 내 침투 효과 높이는 형태의 나노구조체 제작 - 향후, 다양한 형태의 DNA 나노구조체로 약물전달체, 암 치료제 등에 활용 인류의 평균 수명이 늘어나면서 질병과 건강에 대한 관심이 높아지고 있다. ‘암’(Cancer) 질환과 관련하여 국내 성인 3명 중 1명이 암을 겪는다는 통계에서 볼 수 있듯, 암은 흔한 질병이 되었으며 치료를 위한 많은 연구가 이뤄지고 있다. 특히 나노구조체를 이용한 암 치료제가 암 세포에 효과적으로 전달되도록 하는 연구가 활발하게 진행되고 있다. 국내 연구진이 DNA를 접는 기술을 개발, 원하는 형태의 DNA 나노구조체를 제작하여 효과적인 세포 암 치료의 가능성을 주목받고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 의공학연구소 류주희 박사팀은 다나파버 암 연구소(Dana-Farber Cancer Institute) 윌리엄 시(William Shih) 교수 연구진과 공동연구를 통해 DNA 접기 기술을 개발하여 기존의 나노구조체 제조방법으로는 만들기 어려운 다양한 형태의 DNA 나노구조체를 제작했다. 또한 공동연구진은 이 기술로 정교하게 제작된 여러 형태의 나노구조체들의 세포 침투도를 분석했다고 밝혔다. 최근 학계의 연구결과에서는 나노구조체의 모양과 크기에 따라서 세포에 침투할 수 있는 성질이 크게 달라진다는 점이 대략적으로 밝혀졌으나, 이 나노구조체를 원하는 모양과 크기로 만들기가 매우 어려워서 정교한 연구를 수행하기는 어려운 실정이었다. 연구진이 개발한 DNA 접기 기술은 뼈대가 되는 하나의 긴 DNA에 상호보완적인 여러 개의 짧은 DNA들을 이용하여 종이접기 하듯이 접어서, 원하는 형태의 나노구조체를 만드는 것이다. DNA 가닥들이 결합을 통해 이중나선을 형성하면서 특정형태를 이루는데, 다양한 형태의 구조체를 수 나노미터(nm, 10억분의 1m) 크기로 정밀하게 만들 수 있다. 정교한 제어를 통해 만들어진 DNA 나노구조체는 뛰어난 생체 적합성 등으로 약물전달체로서 밝은 전망을 가지고 있다. 연구진은 11가지 종류의 서로 다른 크기와 모양을 가진 DNA 나노구조체를 제작하여 다양한 세포에 침투시키는 실험을 진행했다. 그 결과, 모든 세포에서 나노구조체의 조밀함*이 높을수록 세포로의 침투도가 높아지는 것을 확인하였다. 구조체의 내부가 채워져있는 조밀함이 높은 나노구조체(L-block, 그림 1 참조)의 경우 같은 무게의 대조군에 비해 15배 이상 향상된 세포 투과도를 나타내었다. *조밀함(compactness) : 부피에 대한 표면적의 비율 KIST 류주희 박사는 “이번 연구 결과로 DNA 접기 기술을 통해 세포 침투 능력이 우수한 나노구조체를 제작하는 것이 가능해졌다. 향후 이 기술로 DNA 나노구조체가 암 치료제와 같은 약물 전달을 위한 전달체로 활용되는데 큰 기여를 할 것으로 기대한다.”고 밝혔다. 다나파버 암연구소(Dana-Farber Cancer Institute)는 하버드 의대 부속병원으로 세계적으로 유명한 암전문 병원이다. KIST는 DFCI와 지속적으로 공동연구를 해왔으며, KIST의 약물전달기술을 DFCI의 임상적으로 유용한 치료타겟에 적용해보는 것을 목표로 공동연구 확대 발전을 위해 KIST-DFCI 현지 랩을 3 년째 운영하고 있다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원을 바탕으로 한 KIST 기관고유사업으로 수행되었으며, 연구결과는 ‘Nano Letters’ (IF : 12.712, JCR 분야 상위 3.45%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Modulation of cellular uptake of DNA origami through control over mass and shape - (제1저자) Maartje Bastings, Frances Anastassacos, Nandhini Ponnuswamy (Dana-Farber Cancer Institute, Post-doc 및 박사과정 학생) - (교신저자) 한국과학기술연구원 류주희 선임연구원 William Shih (Dana-Farber Cancer Institute, Professor) <그림설명> <그림 1> KIST-다나파버 암연구소 공동연구진이 개발한 DNA 접기 기술로 만들어진 다양한 크기와 모양의 DNA 나노구조체. (대조군 2개를 제외한 9개의 구조체만 표현) - 세포 내 투과에 영향을 미치는 나노구조체의 영향을 분석하기 위해 크기와 모양을 비교할 수 있도록 각각 다양한 형태의 나노구조체를 제작 ※ 네모박스는 각각의 나노구조체를 투과전자현미경으로 관찰한 실제 투과 이미지 - 11가지 나노구조체의 조밀함(Compactness, 부피에 대한 표면적의 비율), 비율(Aspectratio, 구조체의 가장 긴 길이/가장 짧은 길이, 원의 경우 1) 등을 계산해서 이러한 수치 중 어떤 수치가 세포내 침투도와 가장 큰 상관이 있는지 분석하였고, 그 결과 나노구조체의 조밀함(나노구조체의 내부가 비워져있느냐 or 채워져있느냐)이 세포 내 침투도와 가장 큰 상관이 있다는 것을 확인

- 188

- 작성자의공학연구소 류주희 박사팀

- 작성일2018.06.11

- 조회수14807

-

187

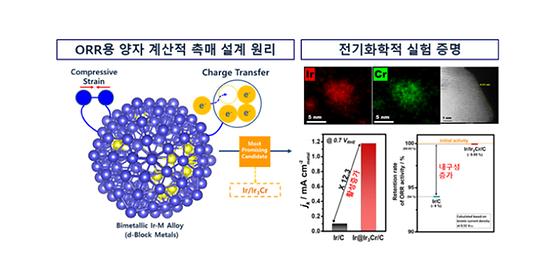

백금 대체할 이리듐 기반 합금 촉매 개발, 연료전지 내구성 향상시켜 수명 연장한다

- 양자역학계산과 나노촉매 합성 기술로 설계 및 성능 검증, 연료전지 수명 향상 기대 - 차세대 에너지 변환 소재의 설계 및 제조 기술 발전에 기여할 것으로 전망 연료전지는 수소와 산소의 전기화학 반응에 의한 전기 에너지 발생 과정에서 물만 배출하여 차세대 친환경 에너지원으로 각광받고 있다. 연료전지는 1960년대부터 우주발사체 전원 등에도 이용되어 왔는데, 에너지 발생을 위한 촉매로 전기화학적 활성이 우수한 백금기반의 나노 입자를 사용하는 것이 일반적이었다. 최근 국내 연구진이 양자역학 계산(Density Functional Theory)과 나노 촉매 합성 기술을 사용하여 백금을 대체할 수 있는 이리듐(Ir, Iridium) 기반 합금 촉매를 개발하여 연료전지 내구성을 향상시키는데 성공했다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 연료전지연구센터 유성종, 함형철 박사팀은 양자역학 계산을 사용하여 소재를 구성하는 원자와 전자 구조의 물리·화학적 제어를 통해 촉매 내부에 크롬이 추가된 이리듐 표면 단층 촉매를 도출하였다. 또한 이를 나노 수준의 전기화학 실험을 통해 성공적으로 합성하여 기존 순수 이리듐에 비해 성능이 약 12배 이상 증가하고 안정성은 백금 수준 이상으로 증가했다는 것을 확인하였다. 일반적으로 고분자 전해질 연료전지에서는 에너지 발생의 핵심 역할을 하는 촉매로 전기화학적 활성이 우수한 백금 기반의 촉매를 사용해왔으나, 비싼 가격과 소재 자체의 안정성에 대한 단점이 있었다. 연료전지용 소재는 장시간 산성 환경에 노출되는데, 백금은 촉매 전체의 내구성을 감소시키므로 안정성 측면에서 한계를 가지고 있었다. KIST 연구진은 소재 안정성이 뛰어나지만 성능이 낮은 것으로 알려진 이리듐(Ir, Iridium)을 활용하여, 다양한 전이금속을 첨가하고 촉매 내부 및 표면의 원자 분포를 변화시켰다. 그리고, 촉매 성능과 내구성을 양자역학 계산을 사용하여 예측하여본 결과, 촉매 내부에 크롬이 주입된(Doping) 이리듐 표면 단층 촉매가 산소 친화력을 감소시키고 동시에 내구성을 향상시켜 연료전지의 전기화학적 산소 환원 반응에 있어서 우수한 특성을 갖는다는 것을 밝혀냈다. 연구진은 연료전지 촉매로는 거의 사용되지 않았던 이리듐을 원자 및 전자 레벨 수준에서의 표면 및 내부 전자 구조 제어 기술을 통해 크롬 합금 촉매에 사용하게 되면 안정성 및 활성이 증가하여 연료전지용 촉매 소재로 활용 가능하다는 것을 밝혔다. 연구진은 촉매 내부에 크롬 주입(Doping)으로 이리듐 기반 합금 촉매의 산소 친화력 감소 및 산소 환원 반응성과 내구성 증가로 이어지게 되는데, 연구진은 양자역학 계산을 통해 촉매의 성능 및 안정성의 증가를 확인하였고, 계산과학적인 관점에서 앞으로의 산소환원 반응용 촉매 설계원리를 제시하여 연료전지 촉매의 확장성에 기여할 수 있다는 점에서 큰 의의를 지닌다. KIST 함형철 박사는 “이번 연구는 연료전지 촉매 소재의 활성과 내구성 향상에 대한 원리 규명 및 초고속 후보 물질의 탐색에 있어서 양자 역학 계산의 중요성을 확인해주는 결과”라 말했다. 또한 KIST 유성종 박사는 “향후 차세대 에너지 변환 소재의 설계 및 제조 기술 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.”고 연구 의의를 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원을 바탕으로 한 KIST 기관고유사업 및 한국에너지기술평가원, 한국연구재단의 지원으로 수행되었으며, 연구결과는 촉매 분야의 국제 학술저널인 ‘Applied Catalysis B: Environmental’(IF : 9.446, JCR 상위 1.020%) 최신호에 온라인 게재되었다. * (논문명) Computational and Experimental Design of Active and Durable Ir-based Nanoalloy for Electrochemical Oxygen Reduction Reaction - (제1저자) 한국과학기술연구원 조진원 연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 함형철 박사, 유성종 박사 <그림설명> <그림 1> 촉매 표면 원자-원자 길이, 표면 원자의 d-오비탈 전자 점유율 엔지니어링을 통한 표면 단층 합금 촉매의 컴퓨터 설계, 나노 촉매 합성 기술을 통한 촉매 성능 검증

- 186

- 작성자연료전지연구센터 유성종, 함형철 박사팀

- 작성일2018.06.07

- 조회수16429