보도자료

-

225

'2차원 물질’이종합성의 난제 풀었다

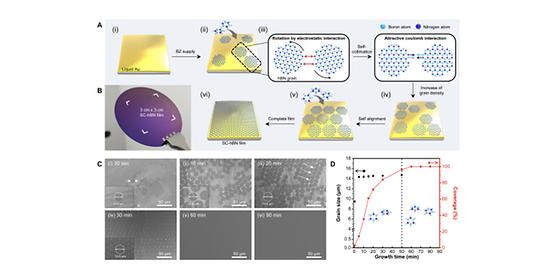

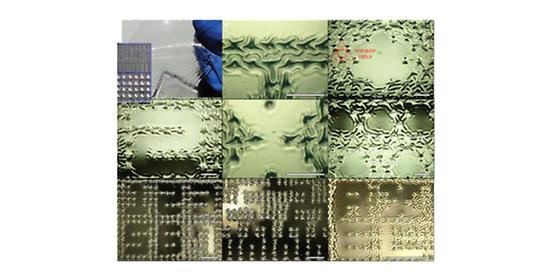

- 무결점 이종접합물질, 전자소자의 차세대 핵심물질로 활용 기대 한국과학기술연구원 김수민 박사, 기초과학연구원 나노구조물리연구단 이영희 연구단장 (성균관대학교 물리학과, 에너지과학과 교수), 동국대학교 김기강 교수가 공동연구를 통해 두 가지 원소(질소와 붕소)로 구성된 2차원 물질인 질화붕소*를 단결정으로 합성하는 기술을 개발했다고 과학기술정보통신부(장관 유영민)는 밝혔다. * 질화붕소(Hexagonal boron nitride; hBN) : 그래핀과 같은 육각형 원자구조로 탄소 대신 붕소와 질소로 일어진 판상 구조를 갖는 소재 이 연구 성과는 세계 최고 수준의 국제학술지 사이언스(Science) 11월 16일 자에 게재되었다. ※ 논문명 : Wafer-scale single-crystal hexagonal boron nitride film via self-collimated grain formation ※ 주저자 : 이주송 연구원(KIST, 제1저자), 김수민 박사(KIST, 교신저자), 이영희 단장(IBS 나노구조물리연구단, 교신저자), 김기강 교수(동국대, 교신저자) 2차원 물질들은 전기적인 특성, 유연성, 투명성이 우수해 차세대 전자 소자의 핵심 소재로 꼽힌다. 또한 기체를 투과시키지 않아, 소자의 보호 장벽으로 활용 가능성이 높다. 그 중 질화붕소는 2차원 물질 중에서 유일하게 절연 특성이 있어, 투명한 유연 전자소자의 절연층으로써 주목받고 있다. 그러나 질화붕소의 특성을 유지하기 위해 단결정* 형태로 합성해야 하는 난제가 남아있다. 기존 합성법으로 개발된 대면적 질화붕소는 다결정* 형태로 합성되어, 질소와 붕소의 원자결합이 불완전하고 절연 특성이 떨어지는 문제가 있다. * 단결정 : 결정 전체가 규칙적으로 일정한 결정축을 따라 모여 있는 상태 * 다결정 : 여러 결정이 불규칙적으로 모여있는 상태. 결정 간 결합이 불완전함. 연구팀은 액상 금 표면 위에서, 질화붕소의 결정립이 동일한 방향으로 형성되는 ‘자가 줄맞춤*’ 현상을 이용해 단결정 질화붕소 박막을 합성했다. 이 방법은 박막의 크기에 구애받지 않고 원하는 크기의 단결정 형태를 합성할 수 있다. * 자기 줄맞춤(self-collimation) : 액상의 금 표면에서 질화붕소 결정립이 형성되면 질소와 붕소원자들이 전기적인 상호 인력을 일으켜 서로 밀어내거나 당기면서 적정 거리를 유지하는 현상 매끄러운 액체 상태의 금 표면 위에서 질화붕소의 원료 물질을 쉽게 흡착‧이동시켜, 크기가 균일한 원형의 질화붕소 결정립을 합성했다. 각각의 질화붕소 결정립이 임의로 이동하다가 결정립의 가장자리에 있는 질소와 붕소 사이에서 전기적인 상호 인력이 유도되고, 그 결과 결정립이 스스로 줄맞추어 배열되는 현상을 이용한 것이다. 또한 제작된 단결정 질화붕소 박막을 기판으로 활용해, 반금속성 소재인 그래핀, 반도체성 소재인 이황화몰리브덴(MoS2), 이황화텅스텐(WS2) 등 다른 2차원 소재들도 단결정으로 합성했다. 나아가 그래핀*과 질화붕소가 층을 이루는 이종 적층구조를 직접 합성하는 데 성공했다. * 그래핀(Graphene) : 탄소의 동소체 중 하나이며 탄소 원자들이 육각형 원자구조로 매우 얇으면서 물리적․화학적 안정성이 높음 이번 연구결과는 세계 최초로 이종 원소로 구성된 2차원 소재를 대면적 단결정으로 합성할 수 있는 원천기술 개발한 것일 뿐만 아니라, 다양한 2차원 소재의 이종 적층구조를 대면적 단결정으로 성장할 수 있는 새로운 연구 패러다임을 제시한 것으로 평가받고 있다. 이를 바탕으로, 차세대 투명 유연 전자 소자 및 가스 배리어, 센서, 필터 등의 개발에 큰 혁신을 줄 것으로 기대된다. 김수민 박사는 “이 연구는 그래핀을 포함해 두 가지 원소로 구성된 단결정 2차원 물질을 합성하는 새로운 방법을 제안함으로써, 다양한 2차원 이종 적층구조 개발의 새로운 장을 열었다”라며 연구의 의의를 밝혔다. 이 연구 성과는 과학기술정보통신부 기초연구지원사업(개인연구), 기초과학연구원, 한국과학기술연구원 기관고유사업의 지원으로 수행되었다. <그림설명> <그림 1> 액상의 금 기판 위에 합성된 2차원 질화붕소(hBN) 결정립과 자기 줄맞춤 (self-collimation) 현상에 의한 대면적 단결정 합성 모식도 및 실험 결과이다. <그림 2> 대면적 단결정 질화붕소(hBN)을 기판으로 활용하여 그래핀, WS2와 같은 기타 2차원 소재들의 에피택셜 합성 결과, 동일한 방향으로 정렬되어 합성되는 것이 관찰되었다. <그림 3> 대면적 단결정 hBN의 산화방지막, 수분투과방지막 응용 실험 결과, 약 0.3 nm 두께의 박막임에도 불구하고 금속의 산화, 공기 중 수분 투과를 개선하는데 매우 효과적이다.

- 224

- 작성자기능성복합소재연구센터 김수민 박사팀

- 작성일2018.11.16

- 조회수9885

-

223

POSTECH-KIST, 공진화(共進化) 잔해물의 단백질 분해신호 발견 5년간 연구 끝 새로운 생명의 비밀 밝혀내

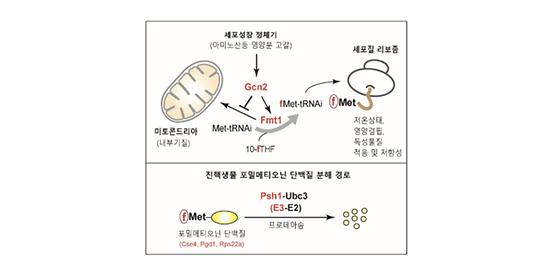

POSTECH(포항공과대학교) 황철상 교수와 한국과학기술연구원(KIST) 이철주 책임연구원 팀은 단백질 합성을 위해 필요한 효소, 포밀메티오닐-트랜스퍼라제가 극한 환경에서 진핵생물이 살아남을 수 있도록 하는 메커니즘을 밝혀냈다. 또, 이 효소가 단백질의 수명을 결정짓는 분해에도 관여한다는 새로운 사실도 발견, 이 성과를 과학 분야 권위지인 사이언스(Science) 8일자(현지 시간)를 통해 발표했다. 세균과 같은 원핵생물과 다세포 생물인 진핵생물의 생명현상은 비슷해 보이지만, 그 현상을 일으키는 단백질의 합성 방식에서 차이가 난다. 진핵생물은 아미노산 ‘메티오닌’부터 단백질을 만드는 반면, 원핵생물은 메티오닌의 변형체인 포밀메티오닌부터 단백질을 만들어나간다. 그러나, 세포 속에서 에너지를 생산하는 ‘미토콘드리아’의 경우에는 원핵생물처럼 포밀메티오닌부터 단백질 합성을 시작하기 때문에 생물학자들은 세포 속에서 에너지를 생산하는 ‘미토콘드리아’의 기원을 원핵생물이 공진화(共進化)해 진핵생물로 편입되었다고 보고 있다. 공진화란, 한 생물집단이 진화하면 이 집단과 관련된 집단이 같이 진화하는 현상을 의미한다. 숙주와 기생생물의 관계가 바로 이러한 공진화의 사례 중 하나다. 재미있는 것은 미토콘드리아에서는 포밀메티오닌을 이용해 단백질을 합성하더라도, 미토콘드리아를 제외한 다른 세포질은 메티오닌을 이용해서 단백질을 합성한다는 점이다. 포밀메티오닌을 만드는 효소, 포밀메티오닐-트랜스퍼라제는 세포질에서 합성된 이후 미토콘드리아로 이동해 작용하는데, POSTECH-KIST 공동연구팀은 특정 환경 조건에서 포밀메티오닐-트랜스퍼라제가 미토콘드리아로 이동하지 못하고 세포질에 남아 포밀메티오닌을 이용한 단백질 합성을 촉발시킬 뿐만 아니라, 이때 생성된 포밀화된 단백질들을 직접 인식해서 제거하는 새로운 분해 경로가 존재한다는 것을 밝혔다. 이러한 합성법은 포밀메티오닌을 이용해 단백질을 만들어내는, 원핵생물의 단백질 합성법을 그대로 흉내내고 있는 것으로, 이는 극한 상황에서는 세포가 적응하고 저항성을 높이기 위해 아주 중요하다고 연구팀은 밝혔다. 연구를 주도한 POSTECH 황철상 교수는 “이번 연구는 지금까지 미스터리로 남아있던 포밀메티오닌의 숨겨진 생명현상을 최초로 밝혀낸 것으로 새로운 연구분야를 개척했다고 평가할 수 있다”며 “이 결과를 밝히는 데에만 5년이나 걸렸을 정도로 도전과 실패를 수없이 반복해야 했다”고 밝혔다. KIST의 이철주 책임연구원은 “수많은 종류의 단백질 중에서 아주 짧은 순간 미량으로 밖에 존재하지 않는 포밀메티오닌을 가진 단백질을 찾는 것이 중요했는데, 질량분석 기반의 N-말단 단백체 연구방법이 큰 역할을 했다”고 밝혔다. 이 연구는 삼성미래기술육성재단(황철상)과 한국연구재단의 바이오의료기술개발사업(이철주)의 지원을 받아 수행됐다. <그림설명> (그림1) 영양분 고갈이나 장기적인 저온상태 등 특정 스트레스 상황에 적응하고 생존하기 위해, 효모는 Gcn2 키나아제를 통해 포밀메티오닐-트랜스퍼라아제 (Fmt1)의 세포질 내에 축적시키는 동시에 효소 활성을 증가시킨다. 그 결과, Fmt1은 세포질에서 fMet-tRNAi를 급격히 생성함으로써, 리보솜들이 포밀메티오닌을 가지고 단백질 합성을 시작할 수 있도록 유도한다.

- 222

- 작성자테라그노시스연구단 이철주 박사팀

- 작성일2018.11.08

- 조회수13319

-

221

새로운 친환경 항균 복합체 개발, 수질 세균 잡는다

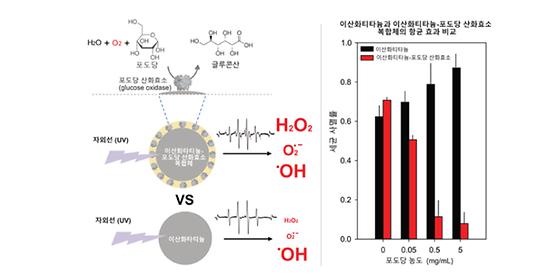

- 포도당 산화효소와 광촉매가 결합된 항균 복합체 개발, 뛰어난 항균 효과 - 향후, 친환경적이고 인체 무해한 다양한 생활환경 항균제품 개발에 기여 몇 해 전 가습기 살균제 문제가 큰 사회적 파장을 일으켰다. 살균제 독성물질이 산모 및 영유아의 사망과 폐 질환의 원인으로 지목되면서 인체에 무해하면서도 효과가 뛰어난 친환경 항균 소재에 대한 관심과 필요성이 높아지고 있다. 최근 국내 연구진이 자연계에 존재하는 포도당을 이용하여 수질 세균을 안전하고 효과적으로 차단할 수 있는 친환경 항균 소재를 개발했다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 환경복지연구단 김병찬 박사, 물자원순환연구단 홍석원 박사팀은 공동 연구를 통해 유기물 생촉매인 포도당 산화효소와 무기물 광촉매로 쓰이는 이산화티타늄(TiO2)을 결합한 항균 복합체를 개발하여 뛰어난 항균 효과를 확인하고 항균 원리를 규명했다고 밝혔다. 무기물 광촉매인 이산화티타늄은 자외선을 받으면 활성산소를 발생하고, 이 활성산소가 세균을 빠르게 차단하기 때문에 이산화티타늄을 항균 소재로 활용하는 연구가 활발히 진행되고 있다. KIST 연구진은 이산화티타늄 광촉매에 생촉매인 포도당 산화효소를 결합하여 포도당이 존재하는 조건에서 항균 효과를 극대화할 수 있는 이산화티타늄-포도당 산화효소 복합 항균 소재를 개발하는 데 성공했다. KIST 연구진은 포도당이 다량 함유된 물에서는 이산화티타늄의 광촉매 효과가 현저하게 떨어지는 현상을 새롭게 관찰했는데, 포도당은 사람이 반드시 섭취해야 하는 탄소원이자 세균 성장의 필수 성분으로 물속의 포도당 농도가 높으면 세균이 잘 자라게 된다. 포도당 산화효소는 포도당을 분해하는 과정에서 과산화수소를 만드는 역할을 하는데, 과산화수소수는 활성산소 가운데 하나로 그 자체로도 항균제로 사용할 수 있다. KIST 연구진은 자외선 환경 조건 하에서 포도당 농도가 증가하면 이산화티타늄의 항균효과는 현저하게 감소하는 데 비해, 이산화티타늄-포도당 산화효소 복합체의 항균효과는 점점 상승하는 것을 정량적으로 관찰하였다. 개발한 복합체의 항균효과가 향상되는 이유는 이산화티타늄이 활성산소 중 하나인 수산화 라디칼(·OH)만을 주로 발생시킨 데 비해, 복합체는 수산화 라디칼과 슈퍼옥사이드, 과산화수소 등과 같은 다양한 활성산소를 고농도로 발생시키기 때문으로 판명되었다. 이번 연구 결과는 포도당과 같이 자연계에 흔하게 존재하는 물질을 이용하여 뛰어난 항균효과를 가지는 항균 소재를 개발한 것으로, 특허 출원되어 향후 안전하고 친환경적 항균 제품에 적용 가능할 것으로 보인다. KIST 김병찬 박사는 “이번 연구는 세균이 좋아하는 포도당을 역이용해서 세균이 싫어하는 활성산소로 대체하여 항균 효과를 높인 것으로, 자연계에 존재하는 인체에 무해한 포도당을 복합체와 함께 첨가해서 항균 효과를 높일 수 있다. 이를 바탕으로 대기 환경에서도 적용 가능할지 후속 연구를 진행할 예정”이라고 말했다. KIST 홍석원 박사는 “이번 연구 결과를 바탕으로 실제 적용을 위한 스케일 업 연구를 지속해서 수행할 예정이며, 개발한 복합체는 수질뿐 아니라 인체에 무해한 친환경·무약품 항균 제품 개발에 기여할 것으로 기대한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업, KIST-UNIST 울산융합신소재연구센터 공동연구사업, 환경부(장관 김은경) 환경선진화기술개발사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 「Applied Catalysis B: Environmental」 (IF : 11.698, JCR 분야 상위 1%) 최신 호 온라인에 게재되었다. * (논문명) Bio-organic?inorganic hybrid photocatalyst, TiO2 and glucose oxidase composite for enhancing antibacterial performance in aqueous environments - (제1저자/교신저자) 한국과학기술연구원 김병찬 책임연구원 - (공동저자) 한국과학기술연구원 홍석원 책임연구원 <그림설명> <그림 1> (좌) 이산화티타늄-포도당 산화효소 복합체와 이산화티타늄에서 발생하는 활성산소 종류의 차이 (우) 자외선 조건에서 포도당 농도에 따른 이산화티타늄-포도당산화효소 복합체와 이산화티타늄 항균 효과 비교 결과 <그림 2> (좌)이산화티타늄, (우)이산화티타늄-포도당 산화효소 복합체

- 220

- 작성자환경복지연구단 김병찬 박사팀

- 작성일2018.11.07

- 조회수16196

-

219

냉온열 저장 가능한 열 배터리 기술로 도시 냉난방 에너지 문제 해결한다

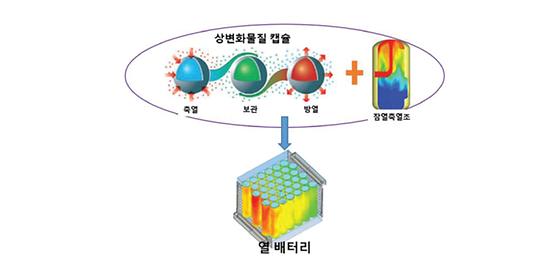

- 첨단 기술 접목한 열량제어 장치 개발로 열 배터리 성능 2배 향상 - 차세대 냉난방 시스템 제시, 향후 제로하우스 등 에너지 자립화 가능성 기대 만약 한여름 뜨거운 태양열을 배터리에 저장했다가 한 겨울 난방에 활용할 수 있다면? 또한 한 겨울 얼음과 눈의 차가운 냉기를 배터리에 저장했다 한 여름 냉방에 활용할 수 있다면? 이러한 아이디어에서 출발한 ’열 배터리(termal battery)’ 기술은 최근 이상기후로 인한 폭염, 블랙아웃 등에 대비할 수 있는 차세대 대체 에너지 관련 핵심 연구 중 하나이다. 최근 국내연구진이 냉, 난방비 부담을 크게 줄이고, 국민의 삶의 질을 높일 수 있는 최고 수준의 열에너지 저장기술인 열 배터리 기술을 발표해 주목 받고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 도시에너지연구단 신유환 박사팀은 지난 수 년 간 도시 에너지로 활용 가능한 열 배터리 기술의 성능을 세계 최고 수준으로 올리기 위한 연구를 수행해왔다. 최근 KIST 신유환 박사팀이 열 배터리의 핵심 요소 기술인 ‘열량제어장치’를 개발 및 실증하여, 열 배터리 성능을 크게 증가시켰다고 밝혔다. 열배터리 기술의 핵심 소재는 바로 저온 상변화 물질(low temperature phase change material)이다. 이 물질은 고체에서 액체로 상변화 시 주변의 열을 흡수하고, 반대로 액체에서 고체가 될 때에는 그 열을 주변으로 방출한다. 처음에 액체 상태인 손난로의 내부에 들어있는 동전 모양의 스위치를 ‘똑딱’ 하고 건드리면, 내부 액체가 하얗게 굳으며 뜨거운 열을 방출하는 휴대용 손난로가 대표적인 예다. 손난로 사용 후, 재사용하기 위해 물에 넣고 끓이면 그 열을 흡수하여 다시 액체 상태로 돌아간다. 이와 마찬가지로 열 배터리는 한 낮의 태양열을 저온상변화 물질을 이용하여 ‘잠열축열조’라는 탱크에 저장한 후, 사용하고 싶을 때 스위치를 켜 발열시킴으로써 물을 데워 사용하는 원리이다. KIST 신유환 박사팀은 최근 항공·우주선에 쓰이던 형상기억 합금과 플라즈마 제어 기술을 열배터리 시스템에 접목하여 뛰어난 성능을 보이는 ‘자동열량제어장치’를 개발하였다. 이번에 개발된 ‘자동열량제어장치’는 주변 온도에 반응하여 형상이 변하는 형상기억합금의 특성을 이용한 것 핵심이다. 이를 응용 개발한 특수 파이프가 열배터리 탱크(잠열축열조)에 적용됨으로써 주변 온도에 따라 관의 지름이 유동적으로 바뀌게 된다. 이를 통해 열 전달 부하를 효과적으로 제어하는 것이 가능하여, 열배터리가 방출하는 열의 온도를 날씨와 상관없이 온수 공급온도인 45 〬C로 일정하게 유지시켜주는 역할을 한다. 이는 불안정한 공급온수의 온도와 부족했던 온수공급 시간 등의 열배터리 문제점을 획기적으로 개선시켜 주는 시스템이다. 또한 KIST 연구진은 플라즈마 제어 기술 중 하나인 ‘코로나 방전’* 기술을 열교환기에 성공적으로 접목시킨 공랭식 열교환기를 개발하였다. 본 기술은 코로나 방전에 의해 발생하는 유동을 적절히 제어함으로써 공급 용수의 온도를 효과적으로 조절할 수 있게 한다. 팬을 이용하던 기존 공랭 시스템을 크게 진보시킨 기술로, 손톱만한 크기로 소형화가 가능하며 기존 팬보다 1/100 정도의 사용전력으로 구동가능하다. *코로나 방전(corona discharge) : 기체 속 방전의 형태로 전기장이 강한 부분이 발광하여 전도성을 갖는 현상. KIST 연구진은 이번 응용 기술을 통해 열배터리 탱크 관내 열 손실은 최대 56% 감소하며, 탱크 내 저장 열량이 기존 온수 저장 탱크 대비 2.2배 증가함을 밝혔다. 또한 온수 발생 시 운전시간이 응용기술 적용 전보다 70분 이상 증가하는 것을 실험을 통해 증명했다. 이번 연구의 제1저자인 KIST 신동호 박사는 “본 기술이 적용된 열 배터리 장치는 수 년 내 상용화 될 것으로 보이며, 이에 따른 경제적 잠재 가치는 매우 클 것”이라고 말했다. KIST 신유환 박사는 “이번 연구결과는 도시에너지 해결을 위한 차세대 냉난방 시스템의 명확한 발전 방향을 제시한 것”이라고 말하며, “향후 상용화 실증단계를 거쳐 제로하우스 등 건물 에너지 자립화에 기여하길 기대한다.”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민)지원으로 KIST 기관고유사업의 일환으로 수행되었으며, ‘자동 열랑제어장치’와 ‘공냉식 열교환기 개발’의 연구결과는 ‘Energy Conversion and Management’ (IF : 6.377, JCR 분야 상위 1.87%) 최신호에 각각 2건이 게재되었다. <그림설명>

- 218

- 작성자도시에너지연구단 신유환 박사팀

- 작성일2018.10.31

- 조회수15250

-

217

척추 디스크 시술을 위한 국산 카테터 로봇 시스템 '닥터 허준(Dr. Hujoon)' 개발

- 직경 3mm급 전동 카테터와 로봇을 이용한 사체(카데바) 실험 세계 최초 성공 - 정교하고 안전한 수술 가능, 안과, 신경외과 등 미세 수술영역 활용 기대 KIST 전북분원 복합소재기술연구소가 19일(금) 스포츠·레저 산업부터 핸드폰, 자동차, 항공기에 이르기까지 일상 속 다양한 분야에서 활용되는 첨단 복합소재의 최신 연구 동향을 공유하고 발전방안을 모색하는 자리를 마련한다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권)은 오는 10월 19일(금) 전북분원 복합소재기술연구소(전북분원, 분원장 홍재민) 대강당에서 복합소재 분야 세계적인 석학 3명을 초청하여 정부, 지자체 및 산·학·연 주요인사 200여 명이 참석한 가운데 ‘KIST Composite Conference International 2018’을 개최한다고 밝혔다. 특히, 이날 행사에는 세계적인 석학들의 강연이 진행된다. 세계의 복합소재 분야의 최신 연구사례를 주제로 美 조지아 공과대학의 쿠마(Satish Kumar) 교수, 獨 드레스덴 공과대학의 예거(Hubert Jaeger) 교수, 美 NASA의 박철 박사의 강연을 통해 연구동향을 공유한다. 또한 패널토의 시간을 통해 국내의 복합소재 산업 발전전략에 대해 토의하는 시간을 가진다. 이번 컨퍼런스는 3명의 석학이 한 자리에 모이는 만큼 국내외 관련 산업 및 학계의 많은 주목을 받고 있다. 미국 ‘DARPA’ 프로젝트 책임자이며, 세계적 항공사인 보잉사와 협력 연구를 진행 중인 조지아 공대 쿠마(Satish Kumar) 교수는 탄소섬유의 현재 연구추세에 대한 주제로 강연을 진행한다. 세계 최대 탄소 및 흑연 생산업체인 SGL 그룹의 기술책임자를 역임하고 자동차 분야의 복합소재의 권위자인 드레스덴 공대 예거(Hubert Jaeger) 교수는 섬유 강화복합재료의 중요성에 대한 주제로 강연을 펼친다. 또한 우주개발 연구의 세계적 선도기관인 NASA 소속의 박철 박사는 미래 항공 우주 차량 및 구조물을 위한 다기능 소재인 질화붕소 나노튜브(BNNT) 복합재료를 주제로 강연을 진행한다. 이번 행사를 주최한 KIST 전북분원 홍재민 분원장은 “이번 컨퍼런스는 세계적인 석학들이 한 자리에 모여 첨단 복합소재의 미래 비전을 제시한 의미있는 자리”라고 소감을 말했으며, “앞으로 KIST 전북분원이 복합소재 분야의 글로벌 키 플레이어로 도약하고, 국내 복합소재 산업 활성화 및 지역 산업발전에도 기여할 수 있기를 기대한다.”고 밝혔다. 전북 완주군에 있는 KIST 전북분원 복합소재기술연구소는 21세기를 주도할 첨단 소재산업을 연구·개발하는 복합소재전문연구소로 2008년 1월 설립되어 올해로 10주년을 맞았다. KIST 전북분원은 국내 최고 수준의 연구인력과 인프라를 갖추어 활발한 연구 성과들을 발표하고 있으며, 첨단 소재산업의 중심으로 떠오르고 있다. 향후 복합소재 분야 글로벌 리더로 도약하기 위한 기반을 구축하여, 국내외 기술인재와 중소기업 육성 등 지역 산업발전과 연계한 전략적인 방안을 모색 중이다. <그림설명>

- 216

- 작성자의료로봇연구단 강성철 박사팀

- 작성일2018.10.25

- 조회수14480

-

215

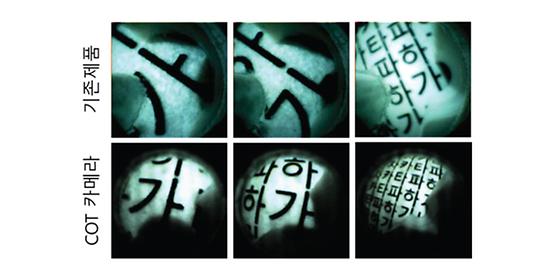

혈액 검사 없이 침으로 진단하는 콜레스테롤 검출 센서 개발

- 고지혈증 진단에 타액(침)을 이용한 비침습형 콜레스테롤 고감도 분석 기술 개발 - 향후 타액(침) 및 체액(소변, 땀)을 이용한 극미량 바이오마커 검출 응용 기대 현대인의 식습관과 생활방식의 변화로 인해, 비만 및 대사성 질환 환자의 증가는 국민의 건강 뿐 아니라 막대한 국가·사회적 비용을 소모할 정도로 심각한 문제로 야기되고 있다. 따라서 전주기적 조기진단 및 질병 예방을 위해 일상생활에서 손쉽게 진단이 가능한 비침습적 스크리닝 기술 및 자가진단의 필요성이 커지고 있다. 최근 국내 연구진이 사람의 타액(침) 만으로 콜레스테롤을 검출 및 분석할 수 있는 기술을 개발했다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 뇌과학연구소 바이오마이크로시스템 연구단 이수현 박사팀은 혈액 검사 없이 고지혈증과 같은 지질대사 이상 질환자들의 타액(침)에 들어있는 극미량의 콜레스테롤을 분석할 수 있는 고감도 센서 플랫폼을 개발했다고 밝혔다. 타액을 이용한 콜레스테롤 측정 기술은 고지혈증과 같은 질병을 손쉽게 자가 진단할 수 있다. 혈액 검사와 같은 기존 진단법은 침습적 검사법으로 통증으로 인한 스트레스 유발 및 각종 감염의 위험성을 지니는 단점이 지적되었다. 그러나 타액은 시간과 장소에 구애받지 않고 비침습적으로 손쉽게 시료 수집이 가능하고, 혈액 내의 콜레스테롤 같은 각종 바이오마커 농도와 높은 상관관계를 갖기 때문에 타액을 기반으로 하는 비침습적 진단기기 개발 연구들이 활발히 이루어지고 있다. 그러나 타액 내의 콜레스테롤 농도는 혈액 대비 1/100~1/1,000 정도 수준에 불과하기 때문에 이를 위해서는 민감도가 향상된 센서 및 플랫폼 개발이 필수적이었다. KIST 연구진은 만성대사성 질환에 대한 전주기적인 조기진단 및 질환 예방을 위한 새로운 패러다임인 사용자 친화적인 임상진단 기술을 개발하기 위해서 타액의 측정 프로토콜을 정립하고, 기존의 휴대용 혈중 콜레스테롤 기반의 검출 센서에 비해 1,000 배 정도 높은 민감도를 가지는 센서 및 플랫폼을 개발하였다. KIST 이수현 박사팀은 고농도의 콜레스테롤 산화효소를 고정화할 수 있는 나이트로셀룰로스(Nitrocellulose)* 페이퍼와 백금 나노 구조를 갖는 고성능 센서를 각각 제작하여, 결합했다. 이 결합된 센서는 타액 내 극미량(ng/ml, 1ml(밀리미터) 용액 속에 존재하는 ng(나노그램)) 수준의 콜레스테롤을 전기화학적 임피던스** 변화 측정을 통해 검출이 가능하다. 이는 기존에 빛이 흡수하는 정도로 농도를 측정하는 흡광법과 비교시 약 100배 높은 감도이다. 연구진은 제작된 센서로 실제 고지혈증 환자의 혈액 및 타액 샘플을 측정·비교한 결과, 타액 내 존재하는 콜레스테롤의 농도가 혈액 내 농도 대비 약 1/1000 정도 비례하여 낮게 존재하는 것을 확인하였다. *나이트로셀룰로스(Nitrocellulose) : 플래쉬 코튼이라고 불리는 섬유소(셀룰로스) 중합체의 일종 **전기화학 임피던스 측정(Electrochemical impedimetry) : 주파수가 다른 교류신호를 셀에 부여하여 계측하는 측정 방법 KIST 이수현 박사는 “이번 기술은 타액·체액 기반의 각종 호르몬 및 포도당 검출 등에 다양하게 응용될 수 있으며, 혈액 기반 진단 칩 시장에 비해 편의성과 기술적 진보성에서 우위를 점할 것으로 기대된다.”고 연구의의를 밝혔다. 또한 “고지혈증을 비롯한 다양한 지질대사 이상 증세의 보다 정확한 진단과 실용화를 위해서 보다 많은 수의 임상 샘플을 이용한 타액 내 저밀도·고밀도 지질단백질 콜레스테롤 및 중성지방 검출을 위한 추가 연구를 수행할 계획”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 한국연구재단 바이오·의료기술개발사업 및 KIST 기관고유사업으로 수행되었으며, 연구결과는 센서 분야 국제학술지인 ‘Sensors and Actuators B: Chemical’ (IF : 5.667, JCR 분야 상위 2.459%) 최신호로 출판되었다. * (논문명) Enzyme-loaded paper combined impedimetric sensor for the determination of the low-level of cholesterol in saliva - (제1저자) 한국과학기술연구원 이이재 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이수현 책임연구원 <그림설명> <그림 1> 고지혈증 진단을 위한 타액(침) 내 극미량 콜레스테롤의 비침습적 검출 센서 개발

- 214

- 작성자바이오마이크로시스템연구단 이수현 박사팀

- 작성일2018.10.18

- 조회수14905

-

213

고효율 흡착소재로 폐수 속 유해중금속 제거한다

- 나노 소재를 이용한 수(水)중 중금속(6가 크롬)의 효율적 제거 및 원리 규명 - 향후, 고효율 흡착소재 실용화 및 저비용 폐수정화시스템 구축에 기여 작년 6월 경, 수원시 영통구 일대의 건설 현장 인근 도금업체에서 인체에 해로운 중금속인 6가 크롬(Cr6+)이 불법 배출되어 사회적으로 큰 문제를 일으킨 바 있다. 6가 크롬은 내열성, 내부식성, 전기 저항성 등이 강해서 도금, 염색, 피혁 제조 및 강력 산화제 등으로 다양한 산업분야에 이용되고 있는데, 1급 발암물질 중 가장 독성이 높은 물질로 인체 내 신장이나 골수에 축적이 되어 장기간 농축될 경우 세포조직 손상, DNA 변이 및 사망에까지 이를 수 있다. 최근 국내 연구진이 새로운 물질을 적용한 고효율 흡착소재를 개발, 산업공정에서 고농도로 발생 및 유출되는 6가 크롬을 효과적으로 제거할 수 있는 기술을 개발했다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 전자재료연구단 이욱성 박사, 물자원순환연구단 최재우 박사팀은 공동 융합연구를 통해 질소가 함유된 고분자 물질을 이용하여 폐수 내에 고농도로 배출되고 있는 유해 중금속인 6가 크롬을 선택적이고 효율적으로 제거할 수 있는 흡착재를 개발, 그 흡착 원리를 규명했다고 밝혔다. 이번 연구는 다른 학제 간(전자재료, 물자원순환) 융합연구를 통해 폐수 내 고농도로 배출되고 있는 중금속 이온의 제거 및 회수와 재이용을 목적으로 진행되었다. KIST 공동연구진은 나노 소재의 발굴 및 적용과 환경 분야의 융합연구로 특정한 질소-탄소 구조를 사용하여 산성도(pH) 환경에 따라 수중 6가 크롬의 산화·환원 반응과 이에 대한 흡착 매커니즘을 정량적으로 규명하였다. 대기와 토양 등에 확산된 6가 크롬은 눈, 비로 인해 침출수의 형태로 수중에 퍼지게 된다. 현재까지 전 세계적으로 이러한 6가 크롬을 비롯한 독성 중금속류를 신속하고 효율적으로 처리하기 위한 환경소재 개발이 다방면에서 진행되어 왔으나, 지금까지 보고된 소재들은 제거 효율이 높지 않아 대부분의 폐수처리업체에서는 증발농축 방법*을 이용한 처리방법을 사용해왔다. 수중 확산된 중금속들을 처리하는 방법인 증발농축 방법은 높은 에너지가 요구되어 많은 비용이 들고, 공정 후 각종 중금속을 포함한 폐슬러지 발생으로 복잡한 후처리 공정이 필요하다는 단점을 갖고 있어 독성 중금속 폐수 처리에 적합한 효율적이고 경제적인 공정이 요구되는 상황이었다. *증발농축 방법(evaporative concentration) : 폐수를 연소가스로 가열해 수분을 제거하여 증발, 농축을 실행하는 방법 이에 KIST 연구진은 피롤 단량체의 고분자 형태인 ‘폴리피롤’**을 6가 크롬 흡착제로 사용하고 그 흡착 원리를 규명하였다. 가루(powder) 형태의 폴리피롤의 함량이 높아짐에 따라 6가 크롬이온의 흡착량이 크게 증가하였으며, 흡착 원리는 크게 두 가지이다. 첫 번째는, 수중 6가 크롬이온이 폴리피롤의 주 성분인 피롤성 질소와 산화반응(존스-산화 반응)을 통해 비교적 안정하고 인체에 무해한 3가 크롬으로 변환되어 흡착되는 원리이다. 또한 산화 반응이 용액의 산성도와 밀접한 관계가 있음을 함께 규명하였는데, 산성도(pH)가 낮을수록 존스-산화 반응이 강하게 발생하여 흡착되는 3가 크롬의 양이 증가한다. 두 번째로, 잔존하는 6가 크롬이 피롤성 질소와 수소결합 방법을 통해 동시다발적인 흡착이 진행되어 고효율의 흡착이 가능하다. 연구진은 실험을 통해 개발된 흡착소재 10mg 만으로 50mL 폐수 내 함유되어 있는 10ppm 농도의 6가 크롬을 99% 이상 제거가 가능함을 확인했다. **폴리피롤(polypyrole) : 전도성 고분자로 물리적, 화학적 특성이 우수하여 약물전달, 연료전지 촉매 지지체, 인공근육 등의 다양한 분야에서 연구되고 있다. 이번 연구결과로 나노 소재를 이용한 수중 독성 6가 크롬 흡착제로의 활용이 기대되며, 특히 도금 공장 등의 산업체에서 배출되는 독성 크롬의 처리 공정에 즉각 적용 가능할 것으로 보고 있다. KIST 전자재료연구단 이욱성 박사는 “6가 크롬의 흡착 제거에 새롭게 활용된 질소-탄소의 결합체인 나노소재가 국민 안전을 확보하고 환경 안전에 대한 신뢰성을 높일 것”이라고 말했으며, KIST 물자원순환연구단 최재우 박사는 “이번 연구성과를 바탕으로 실제 현장에서 적용하기 적합한 형태의 물질에 대한 후속연구를 통해 저비용 폐수정화시스템 구축에 기여할 것으로 기대”한다고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업으로 수행되었으며, 연구결과는 ‘Water Research’ (IF : 7.051, JCR 분야 상위 0.556%)에 최신호에 게재되었다. * (논문명) Strong chromate-adsorbent based on pyrrolic nitrogen structure: An experimental and theoretical study on the adsorption mechanism - (제1저자) 한국과학기술연구원 고영진 박사 (Post Doc.) - (교신저자) 한국과학기술연구원 최재우 책임연구원 한국과학기술연구원 이욱성 책임연구원 <그림설명> <그림 1> 탄소 위 코팅 된 고분자 형상 및 에너지 분산형 분광분석법을 통한 균일도 측정 <그림 2> 용액의 산성도에 따른 존스-산화/수소결합 비율 및 각 흡착 원리의 이론적 계산

- 212

- 작성자전자재료연구단 이욱성 박사, 물자원순환연구단 최재우 박사팀

- 작성일2018.10.15

- 조회수19731

-

211

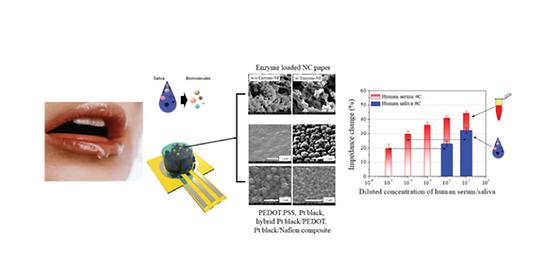

사람이 지닌 촉감의 착각(tactile illusion) 현상을 이용한 스마트폰용 2차원 촉감 제시 기술 개발

- 인간의 정신물리학적 촉-착각 현상을 이용하여 2차원적 촉감 구현 성능 높인 기술 - 손에 쥐게 되면 촉각으로 다양한 정보 느껴, 스마트폰 등 모바일기기 분야 활용 기대 촉감 제시(Tactile display) 기술*은 휴대폰, 컴퓨터, 의료, 재활 분야에서 지속적으로 연구되어왔으며, 그 적용 분야를 활발히 넓혀가고 있는 분야이다. 이 기술과 밀접한 관련이 있는 구동장치, 센서 등의 지속적인 발전으로 인해 소형화, 경량화가 이뤄지고 이를 이용한 다양한 자극 생성 장치들이 개발되고 있다. 최근 국내 연구진이 ‘촉감 착각 현상’(tactile illusion)을 응용하여, 스마트폰과 결합하여 사용 가능한 촉감 제시 기술을 개발하여 스마트폰, 의료재활, 컴퓨터 산업 등 다양한 분야에서의 활용 가능성을 선보이고 있어 주목을 끌고 있다. *촉감 제시(tactile display) 기술 : 사용자에게 힘, 진동, 패턴 등을 이용하여 가상의 촉감을 느끼게 하는 기술 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 의료로봇연구단의 강성철 박사팀은 한국생산기술연구원(KITECH, 원장 이성일) 로봇연구그룹 양기훈 수석연구원과의 공동연구를 통하여, 인간의 촉감이 가지고 있는 착각 현상을 이용하여, 비교적 적은 수의 구동장치(actuator, 액추에이터)만으로 위치나 방향 정보를 효과적으로 생성하여 2차원적인 촉감 정보 전달이 가능한 기술을 최초로 개발하였다. 다수의 액추에이터를 사용하여 촉각 장치를 만드는 기술은 현재 선진국에서도 활발히 연구되고 있으나, 기본적으로 장치를 소형화하기 어려우며 구동장치 간 동작의 간섭을 효과적으로 제어하기가 어려웠다. 연구진은 12개의 선형 진동모터로 된 구동장치 간의 간섭을 최소화 하며, 손바닥 면에 촉감 디스플레이가 가능한 스마트폰용 햅틱 패드를 설계하였다. 이번 연구의 핵심 아이디어는 사람의 정신물리학적 인지 특성의 하나로서, 사람의 손바닥이 갖는 촉감 해상도의 한계로 인해 나타나는 촉-착각 현상(haptic illusion)을 응용하여, 적은 수의 구동기로 인접하는 구동기간의 자극의 세기와 타이밍을 조절함으로써 고해상도의 촉감 움직임과 방향성을 제시하는 기술이다. 이러한 기술로 만들어진 촉각 패드는 스마트폰과 결합하여 다양한 촉각 정보를 전달할 수 있는 정보전달 기기로 활용이 가능하며 활용분야가 넓다는 장점이 있다. 연구진은 개발된 촉각 패드가 시각장애인 및 일반인들에게 네비게이션으로 활용될 수 있으며, 게임 등과 연동하여 정보 전달이나 음악과 연동한 촉각 자극 전달도 가능함을 보였다. 향후 이 기술은 스마트폰 뿐 아니라 다양한 스마트 워치 등 다양한 모바일 기기의 촉감기반 사용자 인터페이스로까지 확장시킬 수 있다는 점에서 학계의 큰 관심을 받고 있다. KIST 강성철 박사는 “이번 연구를 통해 촉-착각(haptic illusion), 열-착각(thermal illusion) 등 사람이 가지고 있는 다양한 정신물리학적 착각 현상을 활용하면, 보다 효과적이고 경제적인 촉감 디스플레이 기술이 가능할 것이다. 이러한 현상을 공학적으로 이용하면, 원거리에 있는 상대방의 촉감과 체온을 느낄 수 있는 보다 인간적인 ”휴먼-터치 인터페이스“가 가능할 것으로 기대하고 있다.”고 밝혔다. KIST는 금년 3월 ‘의료로봇연구단’(단장 강성철)을 신설하여 바이오, AI(인공지능), 로봇 기술을 융합한 의료 및 헬스케어 로봇 연구를 추진하여 고령화 사회를 대비한 인간의 건강과 삶의 질을 높이는 연구를 진행 중이다. 또한 본 연구는 인간의 인지·신체·시공간적 능력을 증강시키는 ‘휴먼+’ 기술을 지향하는 연구로서 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업으로 수행되었으며, 산업정보학분야 국제학술지인 ‘산업정보학 저널(IEEE Transaction on Industrial Informatics, IF : 5.43, JCR 상위 : 1.06 %)’ 최신호에 게재되었다. * (논문명) Development of Vibrotactile Pedestal with Multiple Actuators and Application of Haptic Illusions for Information Delivery - (제1저자) 한국생산기술연구원 양기훈 수석연구원 - (공저자) 한국과학기술연구원 이우섭 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 강성철 책임연구원 <그림설명> [그림 1] 진동 촉각 자극의 활용 예시 개념도 [그림 2] 촉감 제시 패드의 설계도 [그림 3] 햅틱 촉각 패드의 개발 사진

- 210

- 작성자의료로봇연구단의 강성철 박사팀

- 작성일2018.10.11

- 조회수13801

-

209

저온 프린팅 공정이 가능한 고분자 신소재 개발, 플라스틱 기반의 고효율 플렉시블 태양전지 만든다

- 고분자 신소재를 광활성층으로 사용, 고효율 유연 유기태양전지 구현 - 향후, 필름 형태의 건물일체형 태양광 모듈(BIPV)에 적용 기대 미래의 핵심 친환경 에너지원으로 자리 잡을 태양전지는 가볍고 유연한 태양전지 소자 기술을 개발하는 것이 하나의 핵심이며, 이를 위해서는 플라스틱 기판 위에 저온 프린팅 공정을 이용한 태양전지 제작이 차세대 태양전지를 선도해나갈 주요기술로 주목을 받고 있다. 최근 국내연구진이 저온 프린팅 공정용 고분자를 이용한 플라스틱 기판 위에 고효율 플렉시블 유기 태양전지를 개발했다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전하이브리드연구센터 손해정 박사(책임연구원)팀은 저온 프린팅 공정이 가능한 고성능 고분자 신소재를 개발하였고, 이를 태양전지의 광활성층* 소재로 사용하여 플라스틱(PET) 기판 위에 고효율의 유연한 유기태양전지를 구현하는데 성공하였다고 밝혔다. *광활성층(photoactive layer) : 외부로부터 태양빛이 태양전지의 내부로 흡수되면 빛 에너지에 의해 태양전지 내부에서 전자(electron)와 정공(hole)의 쌍이 생성됨으로써 전력을 생산하는 부분 유기태양전지는 프린팅 방식을 이용한 태양전지들 중 가장 대표적인 기술이다. 또한 고분자 소재의 특성은 가볍고 유연한 태양전지 구현에 가장 적합한 기술 방식이라고 할 수 있다. 플라스틱 기판 위에 유기태양전지를 제작하기 위한 조건으로 100 oC 근처 혹은 그 이하의 상대적인 저온에서 모든 공정이 이루어져야 한다. 하지만 실제로 태양전지에 광활성층이 높은 전기적 특성과 광전 변환 특성을 확보하기 위해서는 고분자 소재의 높은 결정 특성과 고온의 열처리가 필요하다는 단점이 있었다. KIST 손해정 박사팀은 기존 고분자 소재를 대체할 수 있는 신규 전도성 고분자를 개발하여 태양전지 광활성층 소재로 이용하였다. 이 고분자는 기존 고결정성 고분자에 비해 결정성은 낮지만 오히려 광활성층 내 전하의 생성과 운반에 유리한 특성을 지닌다. 그렇기 때문에 기존 고분자가 고결정성을 갖기 위해 160 oC 이상의 높은 온도에서 열처리 공정이 필요한 반면, 신규 고분자의 경우 이러한 열처리 공정을 거치지않아도 높은 특성을 보이는 것으로 나타났다. KIST 연구진은 고결정성 고분자에서 화학구조의 규칙성을 낮춰 새롭게 합성했다. 이 고분자 신소재는 고분자가 광활성층 내 소재(n-형)와 잘 섞이게 되고, 이는 고분자가 우수한 전기적 특성을 가지게 하는 것으로 나타났다. 연구진은 두 경우의 플라스틱 기판 위에 태양전지를 제작했을 때, 기존 고분자의 경우 태양전지 효율 저하를 보였으나, 신규 고분자의 경우 열처리가 필요 없으며 상대적으로 유리 기판에 위에 제작된 소자와 비슷한 효율을 유지하였다. 연구진이 개발한 신규 고분자를 이용한 플라스틱 기반 유연 유기태양전지는 기존 고분자를 이용한 소자에 비해서 40% 가량의 효율 향상을 보였으며, 최고 10.02%까지의 높은 광전변환효율을 기록하였다. 이러한 성능은 플라스틱 기반 유연 유기태양전지 소자 중 최고 수준의 결과이다. KIST 손해정 박사는 “이번 연구를 통해 개발한 유기태양전지 고분자 소재는 태양전지 공정 과정을 획기적으로 개선하여 플라스틱 기반의 고효율 유연 태양전지 구현에 중요한 기여를 한 연구”라고 말하며, “향후 유기태양전지의 상용화를 위한 소재 개발에 가이드라인을 제시할 수 있을 것으로 기대한다.”고 밝혔다. 또한 손해정 박사팀은 최근 개발된 신규 고분자의 후속 연구로 프린팅 공정을 이용한 유연 유기태양전지 모듈을 제작하고 있으며, 향후 건물 창호나 아웃도어 제품에 적용이 가능할 것이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업과 KIST ‘Young Fellow’ 프로그램의 지원으로 수행되었으며, 연구결과는 에너지 분야의 국제학술지 ‘Advanced Energy Materials’(IF : 21.950, JCR 분야 상위 1.712%) 최신호에 게재되었으며, 표지 논문(Inside cover)으로 선정, 발행될 예정이다. * (논문명) ‘Low-Temperature Processable High Performance D-A Type Random Copolymers for Nonfullerene Polymer Solar Cells and Application to Flexible Devices’ - (제1저자) 한국과학기술연구원 김지영 학생연구원(석사 과정) - (교신저자) 한국과학기술연구원 손해정 박사(책임연구원) <그림설명> <그림 1> Adv. Energy. Mater. Inside Cover 이미지 <그림 2> 플라스틱 기반 유연 유기태양전지 소자 특성 및 제작된 소자(좌) 및 플라스틱 기반 유연 유기태양전지 모듈 (우)

- 208

- 작성자광전하이브리드연구센터 손해정 박사팀

- 작성일2018.10.10

- 조회수14399

-

207

웨어러블 전자소자의 특성제어가 가능한 피부처럼 늘어나는 신축성 플랫폼 개발

- 인쇄 공정으로 제작된 투명 구조체 삽입, 신축성 박막의 물리적 특성 제어 - 기계적 변형력 영향 제어 가능, 신뢰성 높은 웨어러블 전자 소자 응용 기대 최근 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 기술이 발전함에 따라 플렉시블 전자소자를 넘어 인체에 부착 가능한 신축성 웨어러블 전자기기에 많은 관심이 집중되고 있다. 기존의 반도체 소자의 경우, 늘어나거나 수축될 때 발생하는 기계적 변형력(응력, stress)이 신축성 기판과 기능성 박막소자 사이에 서로 영향을 주어 전기적 성능이 저하되는 문제점이 있었다. 그래서 안정적인 웨어러블 전자 소자 구동을 위해서는 신축성 전자 재료 및 플랫폼에 대한 최적화 연구가 필수적으로 요구된다. 국내 연구진이 피부처럼 늘어나면서도 다양한 박막의 전기적·기계적 및 표면형태학적 특성을 자유자재로 조절할 수 있는 신축성 플랫폼 개발에 성공했다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전하이브리드연구센터 정승준 박사팀은 서울대학교(총장 직무대리 박찬욱) 전기정보공학부 홍용택 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 신축성 플랫폼 안에 기계적 강도가 높은 투명 구조체 조합을 삽입하여 웨어러블 기판과 박막 소자 간에 신축 시 발생하는 기계적 변형력의 영향을 제어하는 연구결과를 발표했다. 기존의 연구에서는 이러한 기계적 변형력의 영향을 최소화하기 위해 신축성 플랫폼 표면 위, 혹은 전자소자에 인위적으로 구조를 넣는 결과들이 보고되었으나, 공정이 어렵고, 적용 가능한 신축성 전자 재료 후보 군이 제한된다는 단점이 있었다. 또한 변형력 발생 시 박막 소자의 전기·기계·광학적 및 표면형태학적 고유 성질이 변하는 특성이 있어, 다양한 박막소자에 대한 해당 특성들을 제어하기에는 한계가 있었다. KIST-서울대 공동연구진이 개발한 신축성 플랫폼은 피부처럼 얇고 신축성이 있지만, 그 내부에 기계적 강도 및 영률(Young’s modulus)*이 높은 투명한 구조체 조합들이 삽입되어 있다. 수십 마이크로미터(?m, 100만분의 1미터) 크기의 단단한 투명 구조체들이 대면적, 저비용 공정이 가능한 잉크젯 인쇄공정으로 제작되어 주기적으로 배열되어 있다. 신축성 기판과 삽입 되어있는 구조체 간의 주기적인 영률(Young’s modulus) 분포의 차이에 의해 신축성 플랫폼 표면 상에서 제어되고 있는 기계적 변형력 분포(strain distribution)를 알 수 있게 된다. 따라서 임의의 박막을 신축성 플랫폼 표면에 올려놓았을 때, 그 박막 또한 동일한 변형력 분포에 의한 영향을 받게되어, 신축 시 박막 고유 특성들이 제어되는 원리이다. *영률(Young’s modulus) : 고체 탄성률의 하나, 물체를 양쪽에서 잡아 늘일 때, 물체의 늘어나는 정도와 변형되는 정도를 나타내는 탄성률. 특히 연구진은 구조체의 강도, 크기, 배열에 따라 신축 시 박막 소자가 받는 기계적 변형력 정도를 조절할 수 있을 뿐 아니라, 원하는 영역에 기계적 변형력을 집중시키거나 분산시키는 것이 가능하다는 것을 규명했다. 또한 실험과 시뮬레이션을 통해 신축 시 금속 박막, 산화물 박막, 유기물 박막 등 다양한 박막의 전기적, 기계적 및 형태학적 특성을 자유자재로 조절할 수 있음을 밝힌 것에 큰 의의가 있다. KIST 정승준 박사는 “이번 연구를 통해 신축 시 발생하는 변형력에 따른 박만 특성 변화를 제어할 수 있을 뿐 아니라, 변형력에 민감한 웨어러블 디스플레이 및 센서 같은 전자기기의 신뢰성을 높이는데 활용될 수 있을 것으로 기대한다.”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업과 정보통신기술진흥원 스킨트로닉스 연구과제로 수행되었으며, 연구결과는 국제 학술지 ‘Advanced Materials’ (IF : 21.950, JCR 분야 상위 1.027%)에 최신호에 표지 논문(Back cover highlighted)으로 게재되었다. * (논문명) Artificial Soft Elastic Media with Periodic Hard Inclusions for Tailoring StrainSensitive ThinFilm Responses - (제1저자) 서울대학교 기계항공공학부 변정환 박사 후 연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 정승준 선임연구원 - (교신저자) 서울대학교 전기정보공학부 홍용택 교수 <그림설명> <그림 1> 본 연구에서 제안된 신축성 플랫폼을 통한 박막의 물리적, 기계적 특성 제어 <그림 2> 표지 논문으로 선정된 연구성과 모식도 이미지

- 206

- 작성자광전하이브리드연구센터 정승준 박사팀

- 작성일2018.10.04

- 조회수14689