보도자료

-

235

“빛으로 정보교환” 미래형 반도체 소자 개발

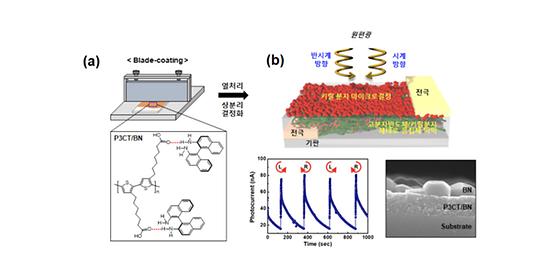

- 빛의 회전방향을 이용하여 정보를 교환하는, 광 컴퓨팅의 핵심 소자 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전소재연구단 임정아 박사팀은 거울상 대칭 구조를 갖는 카이랄 분자*와 반도체 소재를 이용하여, 원편광**을 회전방향에 따라 감지하는 반도체 소자를 개발했다. *카이랄 분자(Chiral molecule) : 마주한 양 손과 같이 구조적으로 거울상 대칭 구조를 가져 서로 겹쳐질 수 없는 분자 **원편광(Circularly polarlized light) : 시계방향 또는 반시계방향으로 회전하면서 진행하는 빛 최근 광통신, QR코드 등 빛을 이용한 기술이 나날이 발전하고 있다. 이제는 빛을 이용한 정보처리 기술인 광 컴퓨팅이 미래 기술로 각광받고 있다. 이 기술에 필수적인 원편광에 담긴 정보를 인지하는 반도체 소자를 KIST 연구진이 개발하여 주목받고 있다. 지금까지 개발된 원편광 감지용 반도체 소자는 고가의 장비를 이용하여 까다로운 공정을 거쳐 제작해야 했다. 또한, 이 소자들은 균일한 박막을 제작하고 반도체 소자로 직접 응용하는데 어려움이 있었다. KIST 임정아 박사팀은 이러한 한계를 극복하고, 쉽고 간단한 공정으로 실제 응용 가능한 소자를 만들어 냈다. KIST 연구진은 카이랄 분자와 고분자 반도체를 함께 녹인 용액을 도포하고 가열하여 특별한 박막을 만들었다. 이 박막은 카이랄 분자와 고분자 반도체 층이 분리되는 구조를 가진다. 카이랄 분자 결정은 원편광의 방향에 따라 빛을 흡수하는 양이 달라서, 빛을 흡수한 후 생성하는 전하의 양이 다르다. 이 점을 이용하여, 전하를 전달받은 반도체 층에서 빛의 방향을 감지할 수 있는 소자를 제작하였다. KIST 임정아 박사는 “이번 성과는 원편광 감응 반도체 박막을 손쉽게 제작할 수 있는 새로운 길을 제시한 것으로, 앞으로 원편광 응용 기술 상용화에 중요한 계기가 될 것” 이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST의 기관고유사업과 한국연구재단 신진연구자지원 사업으로 수행되었다. 고려대학교와의 공동연구로 진행된 이번 연구결과는 소재분야 국제 저널인 ‘Advanced Functional Materials’ (IF: 13.325, JCR 분야 상위 3.767%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Chiroptical-Conjugated Polymer/Chiral Small Molecule Hybrid Thin Films for Circularly Polarized Light-Detecting Heterojunction Devices - (제1저자) 한국과학기술연구원 김나연 연구원(석사과정) 동국대학교 김지훈 연구교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원 임정아 선임연구원 고려대학교 주병권 교수 <그림설명> [그림 1] (a) 고분자반도체와 카이랄 분자의 분자구조 및 이들 블렌드 용액의 블레이드 코팅 모식도 P3CT : 본 연구에서 사용한 고분자반도체, poly[3-(6-carboxyhexyl)thiophene-2,5-diyl] BN : 본 연구에서 사용한 카이랄 분자,1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine (b) 고분자반도체/카이랄 분자 블렌드의 상분리로 유도된 반도체 박막의 특이구조를 활용한 원편광 감응 반도체 다이오드 소자 모식도(상단) (좌측 아래) 제작한 원편광 감응 다이오드의 원편광 회전 방향에 따른 광전류 신호. (우측 아래) 카이랄 분자 마이크로 결정이 박막 상부에 위치하고, 고분자반도체/카이랄 분자 헤테로 응집체가 아래 막을 형성하는 구조를 보여주는 전자현미경 사진

- 234

- 작성자광전소재연구단 임정아 박사팀

- 작성일2019.02.19

- 조회수13793

-

233

화학무기 독성제거가 가능한 고활성 제독촉매 개발, 화학전과 테러로부터 국민의 생명과 안전을 지킨다

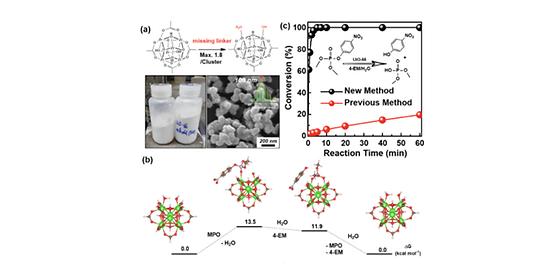

- KIST, 간단한 구조제어로 최고 수준의 제독성능을 갖는 대용량 촉매 합성법 개발 - 향후 실증화로 차세대 보호복/방독면 및 산업폐기물 처리에 적용 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 물질구조제어연구센터 백경열 박사팀은 원재료의 농도 및 산도(pH) 조절과 같은 간단한 방법을 통해 높은 효율을 보이는 나노미터 수준의 균일한 입자크기의 지르코늄(Zr) 기반의 제독 촉매를 대량으로 합성하는 기술을 개발했다고 밝혔다. 현재 일반적으로 사용되고 있는 활성탄 기반의 제독제는 독성 화학물질을 흡착만 한다. 그렇기 때문에, 이 흡착된 독성 물질을 제거하는 재처리 과정에서 2차 오염 문제가 발생했다. 또한 기존의 제독촉매 소재는 복잡한 유기물을 합성하는 과정이 필요해 대량생산이 어려운 한계를 갖고 있었다. KIST 연구진은 기존 제독방법인 흡착의 한계를 넘은 직접 독성제거가 가능한 촉매 소재를 개발했다. 연구진은 금속유기물 골격체(MOF, Metal-Organic Framework) 중 가격이 저렴하고 제조방법이 간단한 ‘UiO-66’ 이라는 소재를 기반으로 약 100㎚ 입자크기의 MOF 합성에 성공했다. 새로 개발된 촉매는 기존 촉매의 1/6수준의 부피를 가지고 있어, 부피 대비 표면적이 높아 기존 소재보다 100배 이상 높은 반응효율을 기록하여 세계 최고 수준의 제독 성능을 보였다. 또한, KIST 연구진은 양자화학계산을 통해 기존의 촉매소재가 일회성 사용에 그쳤던 원인을 밝혀냈다. 이는 향후 지속 사용가능한 촉매 시스템을 개발하고, 실제 코팅소재 및 방독면 등에 응용할 수 있는 밑거름이 될 것으로 기대된다. KIST 백경열 박사는 “이번 연구를 통해 개발된 촉매소재는 화학무기의 독성을 근본적으로 제거하는 방법이다”라며, “기존의 제독제와 함께 사용하면 화학무기 또는 고위험성 화학물질로부터 보다 능동적으로 국민의 생명과 안전을 지킬 수 있을 것으로 기대한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 국가과학기술연구회(NST) 민군융합기술 연구사업으로 수행되었으며, 연구결과는 촉매 분야의 국제 학술지인 ‘Applied Catalysis B: Environmental’ (IF : 11.698, JCR 상위 1.000%) 최신호에 온라인 게재되었다. * (논문명) Facile control of defect site density and particle size of UiO-66 for enhanced hydrolysis rates: insights into feasibility of Zr(IV)-based metal-organic framework (MOF) catalysts - (제1저자) 한국과학기술연구원 조계용 박사((현)Texas A&M University) 한국과학기술연구원 서진영 연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 백경열 책임연구원 <그림설명> (a) 가격 경쟁력을 가지면서, 쉽고 간단한 방법으로 촉매활성을 극대화시킨 MOF 나노-촉매소재의 고용량 제조방법 개발을 통하여 본 소재의 실증화 가능성 규명 (b) 양자화학계산법을 기반으로 반응 에너지의 계산을 통하여 촉매 반응 메커니즘 규명 및 해석 (c) 기존과 달리 고성능의 촉매성능을 지속할 수 있는 제독 시스템 개발과 실증화된 코팅소재, 보호의 또는 방독면 등으로의 응용개발에 있어서 새로운가능성을 이론적으로 제시

- 232

- 작성자물질구조제어연구센터 백경열 박사팀

- 작성일2019.02.12

- 조회수15188

-

231

열 저장 캡슐을 온수관 속에, 혁신적인 난방 신기술 개발

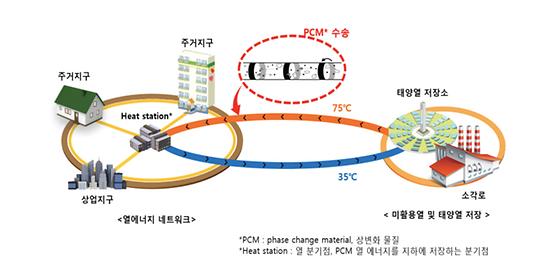

- KIST 연구진, 상변화 캡슐 이용한 안전하고 효율적인 온수공급 핵심기술 개발 - 사계절 내내 적정온도 유지하는 ‘열에너지 플러스 빌딩’ 가능성 기대 2018년 12월, 경기도 고양시 백석역 인근에서 지역난방 공사 온수관 파열 사고가 발생했다. 이 사건으로 인해, 낡은 난방온수 공급 시스템의 개선이 국가적 이슈로 주목 받고 있다. 가정에서 사용하는 난방용수는 약 50도 정도로, 지역난방공사는 온수를 공급하는 과정에서 발생하는 열 손실이 크기 때문에 110도가 넘는 고온의 용수를 고압 배관을 통해 전달하고 있다. 현재는 위와 같은 사고를 방지하기 위해 고압, 고온을 버티는 노후배관을 전반적으로 교체하는 것이 당장의 유일한 대안이다. 하지만 문제를 해결하는 근본적인 대책은 아니기 때문에 새로운 난방 기술의 혁신이 시급한 시점이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 국가기반기술연구본부 신유환 박사팀은 차세대 신 난방기술로써 PCM(Phase Change Material, 상변화 물질) 캡슐을 이용한 열 수송 기술을 제시했다. PCM의 대표적인 물질로는 양초의 재료인 파라핀 오일이 있다. 이러한 재료는 고체에서 액체로 상변화 시 열을 흡수하여 내부에 저장하고, 반대로 다시 고체로 변화 시에 저장된 열을 방출하는 특성이 있다. 본 기술의 핵심 아이디어는 열을 흡수시킨 PCM을 작은 타원형의 구슬모양으로 캡슐화하여 배관을 통해 이송시키는 것이다. 개발된 PCM 신 물질은 고체에서 액체로 상변화 시 약 50도로 온도를 유지한다. 이때, 같은 온도의 일반 물보다 70배 이상 많은 열을 내부에 저장할 수 있다. 따라서 PCM 캡슐을 활용하면, 기존에 110도로 수송해야 했던 온수를 50도로 수송할 수 있다. 수송하는 온수의 온도가 낮기 때문에 열 손실이 획기적으로 감소하고 배관의 안전성의 문제도 해결된다. 또한, 이 물질은 반영구적으로 사용 가능하여 환경적, 경제적 이점을 갖고 있어 차세대 난방 혁신 기술로 주목받고 있다. KIST 신유환 박사팀은 2017년부터 PCM 열 수송 기술을 개발, 연구를 진행 중이다. 이번 연구팀은 열 수송의 핵심 기술인, 기존의 딱딱한 구슬모양의 열 저장 용기를 아주 작은 마이크로 사이즈의 유연한 타원형 PCM 캡슐 형태로 바꾸면서 성능을 대폭 개선해 기존 대비 열전달 성능을 5.5배 증가시켰고, 열 저장 시 소요되는 시간을 50% 감소시키는데 성공하였다. 또한, 독창적인 가시화 기법을 적용하여 최초로 그 원리를 규명했다고 밝혔다. KIST 연구진은 이 기술을 이용해 마치 주유소와 같이, 열 스테이션(heat station)을 분기점별로 조성하여 온수를 안정적으로 공급하는 아이디어를 제시했다. 현재 연구팀에서는 이를 건축물의 온도제어에 활용하는 일명 ‘열에너지 플러스 빌딩’ 응용연구를 진행 중이다. 여름철 건물 외벽의 뜨거운 열을 벽면 내부 PCM 캡슐에 저장한 뒤, 이를 건물 지하 20m 땅속에 단열하여 보관하고, 겨울철에 다시 꺼내 건물의 온도를 올리는데 쓸 수 있다. 마찬가지로 겨울철에는 냉기를 저장했다가 여름철에 냉방용으로 사용할 수 있다. 현재 KIST 국가기반기술연구본부는 차후 3년간 본 기술을 중점적으로 연구하여, 2025년까지 민간에 보급할 수 있는 수준으로 개발하는 것을 목표로 하고 있다. KIST 신유환 박사는 “본 연구를 통해 개발된 기술이 정부 및 산학연과의 협력기반을 마련하여 ‘PCM 열 수송’ 기술이 미래 신산업으로 발전되길 기대한다.” 고 말했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민)지원으로 KIST 기관고유사업의 일환으로 수행되었으며, 연구결과는 에너지 분야 국제 저널인 ‘Energy Conversion and Management’ (IF : 6.377, JCR 분야 상위 1.87%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) A new type of heat storage system using the motion of phase change materials in an elliptical-shaped capsule - (제1저자) 한국과학기술연구원 신동호 박사 (Post-doc) - (교신저자) 한국과학기술연구원 신유환 박사 (선임연구원) <그림설명> <그림 1> PCM수송을 이용한 4세대 열에너지 네트워크 모식도 <그림 2> PCM을 이용한 온수 수송 원리

- 230

- 작성자국가기반기술연구본부 신유환 박사팀

- 작성일2019.01.29

- 조회수14657

-

229

고강도 초음파로 종양 조직 제거하는 메커니즘 최초 규명

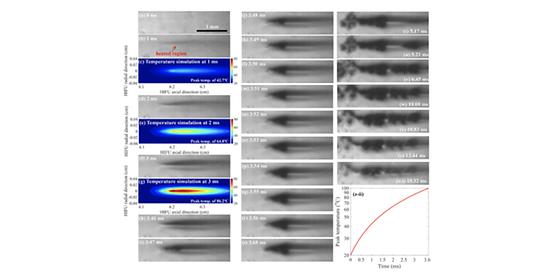

- 수학적 모델링 개발, 실측·동물실험 검증으로 초음파의 연조직 제거 기작 규명 - 수술 없이 초음파로 원하는 세포만을 선택하여 제거하는 연구 기반 마련 초강력 초음파 에너지를 한 곳에 집중시켜 초점 부위 조직을 제거하거나 치료하는 고강도집속초음파기술이 차세대 의료기술로 주목받고 있다. 외과적 수술 없이 종양 제거가 가능해정상조직의 부작용이 적고 회복 시간도 빨라 실제 임상 적용을 위한 다양한 연구가 진행되고 있다. 최근 국내 연구진이 수학적 모델링 기법과 초고속카메라를 이용한 실험을 통해 집속초음파의 연조직 제거효과 메커니즘을 최초로 규명하여 주목받고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 바이오닉스연구단 박기주, 김형민 박사팀은 영국런던대학교(University College London) 기계공학과 사파리(Saffari) 교수팀과 공동 연구를 통해 강력한 초음파 영역에서 발생하는 음향 공동현상*을 예측하는 수학적 모델을 개발하고, 집속초음파의 연조직 제거효과 메커니즘을 학계 최초로 규명했다고 밝혔다. *음향 공동현상(acoustic cavitation): 액체 내 압력 변화에 의해 기포(버블, 공기방울)가발생하는 현상 또는 액체 내에 이미 존재하고 있는 기포가 압력 변화에 따라 진동 및 붕괴하는 현상. 대기압의 수백 배에 달하는 수십 메가파스칼(MPa)의 압력 세기를 갖는 고강도집속초음파는 1000분의 1초 남짓한 짧은 시간에 초점 부위의 온도를 끓는점까지 올릴 수 있다. 이때초점에서 발생한 수증기 기포의 운동에너지를 이용하면 주변 세포 조직을 물리적으로 제거할 수 있다. 이러한 원리를 이용한 다양한 의료기술이 연구되고 있지만 아직 관련 현상을 완벽하게 설명하는 메커니즘은 밝혀지지 않았다. KIST 연구팀은 먼저 강력한 초음파 영역에서 발생하는 음향 공동현상의 운동변화를 예측할 수 있는 수학적 모델을 개발하고 이를 이용해 세포 조직의 변형률을 계산했다. 이어 인체조직 모사실험을 수행하고, 이때 발생한 공동현상을 초고속카메라로 촬영했다. 연구진은 정확도를 검증하기 위해 수학적 모델을 이용해 예측한 값과 초고속카메라 촬영 결과를 동일조건에서 비교 분석했다. 그 결과, 기포의 운동에 의해 발생하는 강도는 연조직을파괴할 수 있을 만큼 강하면서, 혈관이 파괴될 수 있는 강도 보다는 약하다는 것을 밝혀냈다. 이 결과는 고강도 집속초음파의 연조직 제거효과의 메커니즘을 규명하는 것뿐만 아니라, 기포의 운동 변화 및 강도를 조절하면 원하는 세포조직만을 선택적으로 제거 할 수 있는가능성을 제시하였다. KIST 박기주 박사는 “이번 연구는 초음파를 이용한 연조직 제거 메커니즘을 학계 최초로규명한 것으로 수학적 모델링 기법으로 최적화된 초음파 조사조건을 찾으면 외과적 수술 없이도 종양치료 및 특정 세포만을 선택하여 제거하는 것이 가능할 전망이다.”라고 설명했다. KIST 김형민 박사는 “지속적인 연구를 통해 향후 항암면역치료와 세포이식술 분야 등에도활용되는 기술로 발전하길 기대한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 KIST 기관고유사업 및 국가과학기술연구회 창의형 융합연구사업 지원으로 수행되었으며, 연구결과는 ‘Ultrasonics Sonochemistry’ (IF: 6.01, 음향 관련 연구 논문 분야순위 1위, JCR 분야 상위 1.61%)에 최신호에 게재됐다. *(논문명) Mechanical damage induced by the appearance of rectified bubble growth in a viscoelastic medium during boiling histotripsy exposure - (제1저자, 공동 교신저자) 한국과학기술연구원 박기주 포닥연구원(전문연구요원) - (공동 교신저자) 한국과학기술연구원 김형민 선임연구원 <그림설명> <그림 2> 인체조직 모사 실험에서 측정한 수증기 기포의 크기와 컴퓨터 시뮬레이션을 이용해 예측한 기포 크기 비교 결과. <그림 3> 수증기 기포의 운동변화로 발생하는 세포 조직의 변형률을 나타내는 시뮬레이션 결과. G = 전단탄성률 (shear modulus) <그림 4> 집속초음파 연조직 제거효과(boiling histotripsy)에 의해 물리적으로 제거된 동물 간 조직

- 228

- 작성자바이오닉스연구단 박기주, 김형민 박사팀

- 작성일2019.01.22

- 조회수12827

-

227

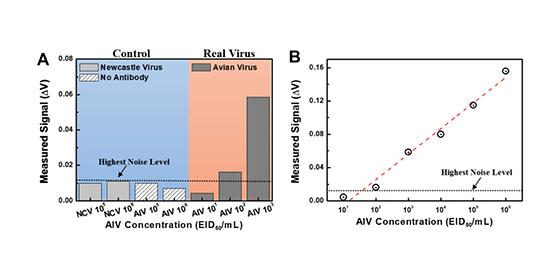

현장에서 바로 조기 진단 가능한 조류인플루엔자(AI) 바이러스 검출 신기술 나왔다

- 기존보다 1,000배 이상의 고감도 검출 가능한 반도체 바이오센서 개발 - 이동식 AI 바이러스 진단 키트 개발, 신속한 오염현장 방역체계 기대 최근 조류인플루엔자(AI, Avian Influenza) 바이러스는 고전염성 호흡기 질병의 주요 원인으로, 국내에서도 매년 주기적으로 발생해 경제적 손실은 물론 국민 건강에 큰 위협이 되고 있다. 최근에는 2개 이상의 바이러스 유형이 동시에 발생하는 등 대규모 피해 사례가 증가하고 있어 조기 진단과 방역체계 구축이 시급하다. 이런 가운데 국내 연구진이 이동식 측정이 가능한 새로운 AI 바이러스 검출 방법을 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 생체재료연구단 이관희 박사팀은 건국대학교 수의학과 송창선 교수팀과 공동 연구를 통해 이동식 측정이 가능한 전기 신호 기반의 반도체 바이오센서를 제작하고, 현장에서 안정적으로 AI 바이러스를 검출할 수 있는 진단 플랫폼을 개발했다고 밝혔다. 기존 현장 진단 키트로 사용하고 있는 금 나노입자 기반의 래피트 키트*는 육안으로 신호를 확인해 사용이 편리하지만, 감도가 낮고 검사용 대상에서 바이러스를 구별하기 어렵다는 단점이 있었다. 또 감도가 낮아 농가나 계류장과 같은 야외에서 AI 바이러스를 조기 검진하는 데 한계가 있었다. *래피트 키트 : 임신 진단기와 같이 현장에서 시료를 적용하면, 두 줄의 선이 나타나는지 확인하여 진단하는 현장 진단 키트. KIST 이관희 박사팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 검출 신호를 뚜렷하게 구별하고 인지할 수 있는 전기 신호 방식의 박막 반도체 바이오센서를 제조하고, 현장에서도 측정이 가능하도록 이동식 패키징에도 성공했다. 이렇게 개발한 바이오센서가 이동형이라는 강점을 활용하여 건국대학교 수의과대학 BSL(Bio Safety Level)-3* 시설로 측정 시스템을 운반해 측정한 결과, 기존 검출 키트에 비해 고위험군 AI 바이러스를 1,000배 이상 고감도로 검출할 수 있다는 사실을 확인했으며, 뉴캐슬 바이러스처럼 AI의 오진을 일으키는 유사 바이러스와도 구별이 가능하다는 것도 입증했다. *BSL-3 : 고위험군 바이러스의 경우 음압시설을 갖춘 BSL-3 등급의 실험실에서 실험을 진행해야 함. 기존의 전기신호 센서는 이동식 패키징이 되지 않아 저위험군 바이러스 검출에만 한정되어 있었음. KIST 이관희 박사는 “이번 연구를 통해 고병원성 AI 바이러스를 현장 시료에 영향을 받지 않고 안정적이고 고감도로 검출할 수 있는 플랫폼을 개발했다”라며 “이동식 전기신호 바이오센서 기술을 이용하여 신속성과 정확성, 경제성, 사용 편의성을 갖춘 보급형 이동식 센서를 상용화한다면 AI의 신속한 현장 진단 및 방역체계 구축에 기여할 것으로 기대한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 한국연구재단 바이오의료기기개발사업과 국가과학기술연구회 창의형융합연구사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 나노분야 권위지인 ‘ACS Nano’(IF: 13.709, JCR 분야 상위 4.035%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Fully-Packaged Portable Thin Film Biosensor for the Direct Detection of Highly Pathogenic Viruses from On-Site Samples - (제1저자) 최재원 연구원 (KIST 석사 연구원) 전민홍 박사(KIST 박사후 연구원, 현 BISTEP 선임연구원) - (교신저자) 한국과학기술연구원 이관희 책임연구원 <그림설명> <그림 1> 조류인플루엔자 바이러스의 고감도 현장검출을 위한 반도체 박막 바이오센서 진단플랫폼의 모식도 및 사진 <그림 2> 뉴캐슬바이러스 등 유사 바이러스에는 반응하지 않으나, 조류인플루엔자 바이러스는 102의 초고감도 현장검출 성능을 보인 반도체 박막 바이오센서의 테스트 결과

- 226

- 작성자생체재료연구단 이관희 박사팀

- 작성일2019.01.21

- 조회수12579

-

225

암 세포까지 안전하게, 높은 항암효과 보이는 암 표적 약물 전달체를 손쉽게 발굴하는 기술 나왔다

- 암 표적 약물전달체로 DNA 나노구조체 이용, 최적의 약물 전달체 발굴 기술 - DNA 조합으로 다양한 종류의 나노입자 라이브러리 구축, 맞춤형 항암제 개발 기대 효과적인 암 치료를 위해서는 항암제가 암 조직에 정확하게 전달되고, 암 조직이 아닌 다른 장기로 전달되어 발생하는 부작용을 최소화하는 것이 중요하다. 이를 위해 다양한 종류의 나노입자 기반 암 표적 약물 전달체 연구가 진행되고 있지만, 현재까지 나노입자의 암 조직 도달량은 주입량 대비 평균 0.7% 정도에 불과한 실정이다. 최근 국내 연구진이 DNA 분자의 자기조립 성질을 이용하여 고성능 암 표적 전달체를 간편하게 발굴할 수 있는 기술을 개발했다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 테라그노시스연구단 안대로 박사팀은 DNA 서열과 DNA의 화학 성분을 다양하게 조합하는 연구를 수행하여 16개 종류의 DNA 나노입자로 구성되는 라이브러리를 구축했으며, 이러한 나노입자 라이브러리 검색을 통해 간편한 고성능의 암 표적 약물 전달체 발굴 방법을 개발했다고 밝혔다. 항암치료를 위해 암 세포에만 약물이 전달되는 표적 전달체용 나노입자의 개발은 상당히 까다롭다. 그 이유는 나노입자가 몸 안에 주입되면 예측하기 힘든 다양한 생체 내 장애물로 인해 암 세포까지 도달하지 못하여 기대만큼의 항암효과를 보지 못하기 때문이다. 이 문제를 해결하기 위해서는 다양한 나노입자를 한꺼번에 설계·제조하여 나노입자 라이브러리를 구축한 뒤, 모든 방해요소를 극복하고 암 세포에만 많이 도달하는 최적의 나노입자를 동물 모델 실험을 통해 선별하는 방법이 필요하다. 또한, 기존 소재를 이용하여 약물 전달체 나노입자를 제조할 경우, 모양을 정밀하게 제어하거나 다양한 화학 성분을 조합하는 것이 힘들어 여러 가지 나노입자로 구성되는 라이브러리 구축에 어려움을 겪어 왔다. KIST 안대로 박사팀은 1나노미터(nm, 10억분의 1m) 이하 수준으로 정밀하게 크기 및 모양 제어가 가능한 DNA 염기서열 기반 나노 구조체를 약물 전달체로 활용하였다. DNA는 생명 분자로 잘 알려져 있지만, 염기 서열을 분자설계 코드로 활용하면 다른 소재로는 불가능한 다양한 형태와 크기의 나노구조체를 매우 정밀하게 조절하여 만들 수 있다. 연구팀은 다양한 DNA 종류와 서열 순서를 조합하여 모양과 화학적 성분이 다른 여러 개의 나노입자로 구성되는 라이브러리를 구축했다. 또한, 안대로 박사팀은 이렇게 구축한 DNA 나노입자 라이브러리를 동물 모델에서 검색하여, 기존에 보고된 다른 암표적성 나노입자보다 약 3배 이상의 전달률을 보이는 고성능 암 표적 전달체 3종을 발굴하는 데 성공했다. 발굴된 전달체에 저분자 항암제 및 단백질 항암 약물을 탑재하여 암 질환 동물 모델에 주입했을 때, 다른 장기에는 손상을 주지 않고 암 조직에만 선택적으로 약물이 도달해 높은 항암 효능을 보였다. KIST 안대로 박사는 “이번 연구를 통해 개발한 DNA 나노입자 라이브러리 기반 약물 전달체 검색 기술을 활용하면 암 조직에 선택적인 약물 전달체를 개발할 수 있다.”라면서 “특히 뇌처럼 약물이 도달하기 힘든 조직을 포함해 다양한 표적 세포와 조직에 선택적이고 효율적으로 약물을 전달할 수 있는 전달체를 신속하고 간편하게 발굴할 수 있을 것으로 기대한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업과 한국연구재단 미래유망융합파이오니아사업 및 방사선기술개발사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 ‘Biomaterials’(IF: 8.806, JCR 분야 상위 0.641%) 최신호에 온라인 게재되었다. * (논문명) Highly tumor-specific DNA nanostructures discovered by in vivo screening of a nucleic acid cage library and their applications in tumor-targeted drug delivery - (제1저자) KIST 테라그노시스연구단 김경란 박사(박사후 연구원) - (교신저자) KIST 테라그노시스연구단 안대로 박사(책임연구원) <그림설명> [그림 1] DNA 나노입자 라이브러리 검색을 통한 암조직 선택적 나노입자 약물전달체 개발 개략도. Dox: 독소루비신 (저분자 항암약물), CASP3: 케스파아제-3 (단백질 항암물질) [그림 2] 동물 모델 상 암조직 선택성 검색. (a) 각 나노입자 별 상대적인 암조직 선택성 간 조직 대비 암조직 도달 정도 (tumor-to-liver ratio, T/L) T/L이 높을수록 암조직 선택성이 높음. (b) 기존의 타 소재 기반 나노입자 대비 라이브러리 검색을 통해 발굴 된 고성능 암표적 DNA 나노입자(L-Py)의 암조직 선택성능(relative tumor specificity)의 우월성

- 224

- 작성자테라그노시스연구단 안대로 박사팀

- 작성일2019.01.15

- 조회수12732

-

223

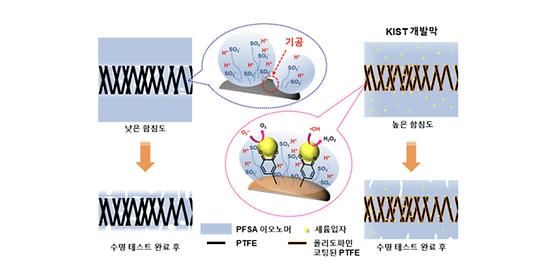

홍합에서 수소연료전지 내구성 높이는 방법 찾았다

- 홍합에 존재하는 도파민의 뛰어난 표면 접착 특성을 모사한 기술 활용 - 극한 테스트 검증, 전해질막 개선으로 수명·성능 향상된 수소연료전지 구현 전 세계적으로 환경 규제가 엄격해지면서 미래 친환경 자동차에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 최근에는 ‘궁극의 친환경차’로 불리는 수소전기차가 주목받으면서 동력원인 수소연료전지의 성능 향상에 연구개발이 활발히 이뤄지고 있다. 최근 국내 연구진이 홍합 모사기술을 통해 수소연료전지의 성능과 안정성을 높일 수 있는 기술을 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 연료전지연구센터 김진영 박사팀은 바다생물인홍합에 존재하는 도파민(dopamine)의 뛰어난 표면 접착 특성을 활용하여 수소이온전도도와 전해질막의 기계적 내구성을 동시에 개선한 강화복합 전해질막 수소연료전지를 구현했다고 밝혔다. 수소전기차의 동력원인 수소연료전지는 대기 중 산소와 수소 기체를 연료로 활용해 전기를생산하고 부산물로 물만 남게 되는 친환경 에너지 동력원이다. 이러한 수소연료전지는 수소이온을 전달하고 양 전극을 분리하는 전해질막의 내구성이 연료전지의 수명을 결정하는 핵심적인 요소로 꼽힌다. KIST 연구팀은 홍합의 접착 원리에서 연료전지용 고분자 전해질막의 내구성을 개선할 아이디어를 찾았다. 이어 폴리도파민(polydopamine)* 중합반응을 통해 다공성 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 지지체에 코팅하고, 여기에 수소이온 전도성을 갖는 과불소계술폰산(PFSA) 고분자가 스며든 형태(함침(含浸), impregnation)의 강화복합 고분자 전해질막을 개발했다. *폴리도파민 : 홍합의 접착 단백질 성분인 도파민 단량체의 고분자 형태. 강화복합 전해질막은 얇은 막으로 인하여 수소이온 전도도와 기계적 내구성이 향상된 형태의 전해질막이다. 하지만 극소수성을 갖는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)에 과불소계술폰산(PFSA) 중합체(이오노머*)를 조밀하게 스며들도록 하는 것이 어렵고, 막의 두께가얇아 전해질 고분자가 분해되어 기체가 막을 투과하는 현상이 쉽게 나타나는 문제가 있었다. *이오노머 : 체인 요소 간에는 공유 결합을, 체인 간에는 이온 결합을 가진 중합체. KIST 연구진은 강화복합 고분자 전해질막에 표면 처리한 폴리도파민에 극소수성의 PTFE 표면을 친수성으로 개질시켜 친수성 이오노머를 쉽게 스며들게 하고, 고분자의 경계면에서발생하던 균열이나 기공도 크게 줄였다. 또한 전해질 막의 화학적 열화를 막아주는 산화방지제인 세륨(Ce) 성분이 지지체 표면에 결착되어 연료전지의 내구성을 높여 안정적 구동이가능하게 했다. KIST 연구진은 개발한 강화복합 전해질막 기반 연료전지를 극한의 조건에서 가속 수명시험을 수행한 결과, 기존 전해질막을 사용한 연료전지에 비해 5,000회 이상의 습도 변화(상대습도 100%와 0%를 반복) 후에도 안정적인 성능을 유지하는 수명 특성을 확인했다. 또한 가속 수명시험 후 기존 전해질막은 두께가 70%가량 줄어들고 표면에 많은 손상이 발생했지만, 폴리도파민 전해질막은 두께가 97% 이상 유지되고 표면상태도 안정적이라는 사실을 입증했다. KIST 연료전지연구센터 김진영 박사는 “이번 연구결과는 자연계 물질에서 아이디어를 얻어 그 현상을 모사한 기술로 기존 산업기술의 문제점을 극복했다.”라고 말하며, “향후 수소연료전지의 성능 향상을 이끌고 강화복합 고분자 형태의 전해질막을 활용하는 다양한 응용분야 발전에 적용되길 기대한다”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민)의 지원으로 KIST 기관고유사업과 글로벌프런티어 사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 국제학술지인 ‘Advanced Functional Materials’(IF:13.325, JCR 상위분야 3.767 %) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Mussel-Inspired Polydopamine-Treated Reinforced Composite Membranes with Self-Supported CeOx Radical Scavengers for Highly Stable PEM Fuel Cells - (제1저자) 한국과학기술연구원 윤기로 박사(Post Doc.) 한국과학기술연구원 이경아 연구원(석사과정) - (교신저자) 한국과학기술연구원 김진영 책임연구원 <그림설명> 그림 1. 본 연구팀에서 개발한 강화복합 전해질막 개발 모식도 그림 2. KIST 연구진이 개발한 강화복합 전해질막의 (a) 표면, (b) 단면 SEM 이미지, (c) 단면 TEM 및 Ce 원소 분포도 그림 3. (a) 연료전지 사진 및 (b) 가속 수명특성 평가 결과 그림 4. 가속 수명테스트 전·후 강화복합 전해질막 미세구조 변화 비교 그림 5. 순수막과 KIST 개발막의 연료전지 내 열화반응 메커니즘 비교 도식

- 222

- 작성자연료전지연구센터 김진영 박사팀

- 작성일2018.12.27

- 조회수12941

-

221

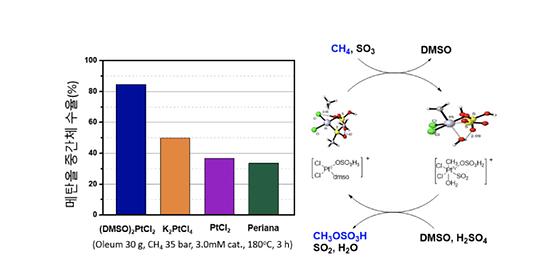

메탄 산화 촉매, 20년만에 최고 수율 갱신

- 메탄 전환기술 중 가장 상용화에 근접한 기술 메탄을 유용한 물질로 전환해주는 촉매의 성능이 20년 만에 한 단계 향상되어, 메탄 전환기술의 상용화에 한걸음 다가갔다. 이현주 박사(한국과학기술연구원) 연구팀이 백금-유기물이 결합된 균일계 메탄 산화 촉매를 개발했다고 한국연구재단(이사장 노정혜)은 밝혔다. ※ 홍순혁 교수(서울대), 추현아 박사(한국과학기술연구원), 정민석 교수(경희대)가 공동으로 연구를 진행했다. 난반용 및 수송용 연료로 사용되는 메탄은 천연가스 및 셰일가스의 주성분으로, 자연계에 풍부하게 존재한다. 이를 경제적인 방법으로 메탄올과 같은 화학원료로 직접 전환할 수 있다면 미래 에너지 및 자원 기술의 패러다임에 큰 영향을 미칠 것이다. 그러나 현 기술로 메탄을 산화시키려면 고온에서 직접 산소와 반응시키거나 저온에서 고가의 산화제를 사용하는데, 이들 방법은 경제성이 떨어진다. 메탄을 직접 산소와 반응시키면 메탄올이 아닌 이산화탄소로 대부분 전환되고, 산화제를 사용해도 전환율이 너무 낮아 상업화와 거리가 멀다. 연구팀은 메탄을 메탄올 전구체로 전환하는 반응에서 기존의 촉매 성능보다 40배 이상 향상된 촉매를 개발했고, 이때 메탄올 전구체의 수율도 메탄 기준 70%에서 90%까지 향상되는 것을 발견했다. 개발된 촉매는 중심 백금 원자에 DMSO라는 유기물이 결합된 구조이며, 이때 DMSO는 백금을 안정화시키는 동시에 활성화시키는 역할을 한다. 촉매의 합성법도 매우 간단하고, 비활성화 되었을 때도 쉽게 활성화시킬 수 있다. 이현주 박사는 “이 연구는 균일계 백금 착체를 이용한 메탄 산화 기술로 지금까지 연구된 메탄 전환기술 중 가장 상용화에 근접한 기술이다”라며, ”현재 800oC 이상에서 다단계로 이루어지는 메탄올 제조 공정을 200oC 이하로 바꿀 수 있는 혁신적인 기술이다“라고 연구 의의를 밝혔다. 이 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 C1가스리파이너리사업 지원으로 수행되었다. 권위있는 국제학술지 ACS 카탈리시스(ACS Catalysis) 11월 7일 논문으로 게재되었고 한국특허 등록 및 미국특허 출원되었다. <그림설명> (그림1) 백금계 유기금속 촉매를 이용한 메탄 산화 반응 DMSO가 배위되어 있는 백금촉매를 이용하면 메탄을 발연황산과 반응시켜 메탄올 중간체를 90% 이상의 수율로 합성할 수 있다. 이때 촉매 회전수 (Turnovers, TOs)는 19,000 이상이다. 합성된 메탄올 중간체는 가수분해 반응을 통해 메탄올로 전환 가능하다. (그림2) DMSO가 배위된 백금촉매와 기존 촉매의 반응성 비교 및 메탄산화 반응 경로 DMSO가 배위되어 있는 백금촉매는 기존의 촉매에 비하여 동일한 조건에서 월등히 우수한 촉매 성능을 보여주었는데, 이는 DMSO가 백금을 안정화 시켜주는 동시에 활성화시켜주기 때문이다.

- 220

- 작성자청정에너지연구센터 이현주 박사팀

- 작성일2018.12.27

- 조회수13458

-

219

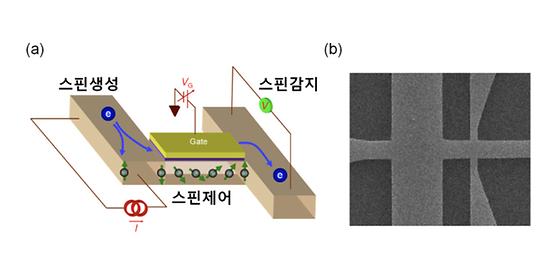

자성물질 없이 구동되는 ‘스핀 트랜지스터’ 개발, 집적화 한계 넘는 차세대 반도체 가능성 보인다

- 별도의 자성전극 없이 반도체 자체만으로 구동되는 스핀 트랜지스터 기술 - 100배 향상된 신호로 향후 집적화 한계 넘는 차세대 반도체 연구에 기여 트랜지스터는 반도체 소자의 핵심요소로, 전기 신호를 증폭하거나 차단·전달하는 ‘스위치’ 역할을 한다. 컴퓨터 성능은 정보를 처리하는 트랜지스터의 수가 좌우하는데, 초기 컴퓨터한 대에 2,300개 정도였던 트랜지스터 수는 현재 수십 억 개에 이른다. 하지만 손톱만한 크기의 프로세서에 더 많은 트랜지스터를 집적하는 것이 이제 물리적 한계에 이르렀고, 폭증하는 데이터양을 따라잡지 못하게 되었다. 그리하여 차세대 트랜지스터로 주목받는 반도체내의 전자의 스핀(spin, 회전과 유사한 전자의 양자역학적 상태로 전자의 자성적 방향)을이용한 ‘스핀 트랜지스터’가 새로운 해결책으로 부상하고 있다. 최근 국내 연구진이 스핀 트랜지스터 상용화의 최대 걸림돌인 강자성 전극 문제를 최초로 해결해 국내외 반도체 산업계의 관심이 고조되고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 스핀융합연구단 구현철 박사 연구팀은 기존 스핀트랜지스터의 구동을 위해 반드시 필요했던 자기장과 자성체를 모두 제거하고도 초고속 반도체 채널만으로 스핀을 생성, 제어, 감지하는 동작이 구현되는 새로운 스핀 트랜지스터 개발에 성공했다고 밝혔다. 스핀 트랜지스터는 전자의 이동량을 이용하는 기존 산화금속반도체(MOS) 트랜지스터와달리 전자의 스핀을 이용해 신호를 제어한다. 전류를 흘렸다가 차단하는 것이 아니라 전자의 스핀만 바꾸면 되므로 속도가 빠르고 전력 소모가 매우 낮게 만들어질 수 있는 잠재력이있다. 스핀 트랜지스터(spin transistor)는 전자가 회전하는 방향에 따라 디지털 신호를 구분할수 있어 정보처리 속도가 획기적으로 빨라진다. 또한 저전력에도 구동이 가능해 실리콘 반도체를 대체하는 차세대 반도체로서 기대를 모았다. 반면 높은 가능성에도 불구하고 전자의움직임을 유도하는 자기장과 자성체가 필요한 점이 단점으로 지적되었고, 실제 기존의 스핀트랜지스터는 강자성체와 반도체 사이의 접합면에서 대부분의 신호를 잃어 실제 소자로 상용화가 어려운 상태였다. KIST 연구팀은 자기장과 자성체를 모두 제거하고, 반도체 채널만으로 이루어진 스핀 트랜지스터를 개발하였다. 연구진은 자성물질로 인한 반도체 내에 스핀이 주입되는 것을 배제시키고, 반도체 자체에서 스핀 정보를 발생시키고 게이트 전압으로 방향을 제어해 다시 전기적으로 읽을 수 있도록 한 것이다. 이를 통해 KIST 연구팀은 스핀 트랜지스터의 약점이었던 신호 전달을 100배 이상 향상시켰다. 여기에는 스핀 정보를 전기적 정보로 전환하는 스핀 홀 효과가 이용됐다. KIST 연구진은 자성물질로 인한 노이즈와 전력소비를 획기적으로 줄였다. 또한 스핀트랜지스터가 초고속 III-V족 반도체*를 사용하는 전자소재로서 반도체 산업 전반에 다양하게활용될 수 있는 길을 열었다. 또한 논리소자 동작을 위해 두 가지 종류의 각기 다른 물질을첨가한 트랜지스터가 필요했으나, 부가적인 물질의 첨가 없이 논리 동작 구현이 가능하게하여 공정비용을 획기적으로 절감할 수 있게 될 것으로 전망된다. * III-V족 반도체 : Si(실리콘), Ge(게르마늄) 등의 반도체 대표 원소에 P(인), B(붕소) 등의III-V족 화합물을 침투시켜 전기저항을 조절하는 반도체. KIST 구현철 박사는 “이번에 개발한 스핀 트랜지스터는 스핀 관련 전자소자에 반드시 강자성체와 자기장이 필요하다는 고정관념을 깬 것”이라며 “반도체 자체에서 스핀을 생성시키는새로운 패러다임을 제시하여 스핀 트랜지스터 실용화에 크게 기여할 것으로 기대된다.”고밝혔다. 본 연구는 삼성전자 미래기술육성센터 지원사업과 과학기술정보통신부(장관 유영민)가 지원한 KIST 기관고유사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 나노분야의 세계적인 학술지‘Nano Letters’ (IF: 12.080, JCR 상위분야 5.822%) 최신호에 게재되었다. <그림설명> [그림 1] (a) 강자성체 없는 스핀트랜지스터의 개략도 (b) 개발한 트랜지스터의 실제 전자현미경 사진

- 218

- 작성자스핀융합연구단 구현철 박사팀

- 작성일2018.12.19

- 조회수13970

-

217

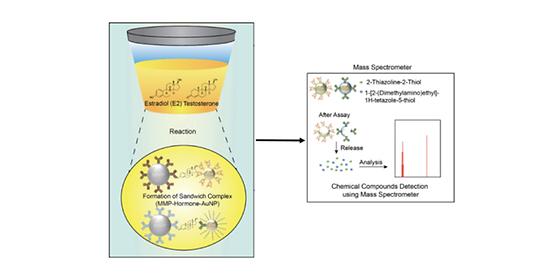

유아의 소변 검사만으로 통증 없이 정확하게 성조숙증 진단한다

- 개발한 나노입자 주입, 세계 최고 수준의 감도로 소변 내 다양한 성호르몬 검지 - 채혈 필요없는 비침습적 방법, 향후 어린이들의 성조숙증 진단기술 발전 기대 최근 생활환경과 식생활 등의 변화로 보통 사춘기 현상에 나타나는 2차 성징에 대한 징후들이 8~9세 여아 혹은 남아에게 나타나 성조숙증 진단을 받는 어린이들이 늘고 있다. 이러한 성조숙증은 급격한 신체 변화로 정신적 스트레스를 유발할 수 있고, 비정상적인 성장으로 각종 질병에 노출될 수 있어 사회적인 문제로 대두되고 있다. 성조숙증 치료를 위해서는 무엇보다 빠른 진단이 중요한데, 국내 연구진이 통증 없이 빠르고 정확하게 성조숙증을 진단하는 기술을 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 생체재료연구단 이효진‧이관희 박사팀과 도핑콘트롤센터 김기훈 박사팀은 공동연구를 통해 비침습적 호르몬 검지법을 개발하고, 어린이 소변에 극미량으로 존재하는 성호르몬을 세계 최고의 감도 수준으로 검지(檢知)하는데 성공했다고 밝혔다. 현재 성조숙증 진단에 사용되는 ‘호르몬 방출 검사(성선자극 호르몬 검사)’는 유도제 주사 후 일정한 간격으로 채혈하여 주사 전과 후의 호르몬 수치를 비교하는 방식이다. 이 때문에 어린이들은 반복적 채혈로 인한 통증과 이로 인한 심리적 부담감을 호소해왔으며, 인위적으로 자극을 가해 호르몬을 측정하기 때문에 검사 대상자의 신체 환경 및 주변 요인이 검사 결과에 영향을 미치는 단점이 있었다. KIST 연구진은 이 같은 문제점을 극복하기 위해 소변 속 여성 호르몬 에스트라디올(Estradiol)과 남성 호르몬 테스토스테론(Testosterone)을 표시하는 나노 입자를 도입하고, 질량분석기 신호를 증폭하여 한 번에 여러 종류의 호르몬을 효과적으로 검지하는 비침습적 방법을 개발하는 데 성공했다. KIST 연구진은 먼저 특정 호르몬을 검지할 수 있는 항체와 압타머(Aptamer)*가 부착된 나노입자에 이온화가 용이한 화학물질을 동시에 도입했다. 이때 각 호르몬을 대표하는 화학물질을 다르게 도입하여 마치 물건을 살 때 바코드로 상품 정보를 확인하듯 질량분석기가 이들 특정 화학물질을 검지하면서 타켓을 표적하여 성 호르몬의 존재 여부를 확인할 수 있게 하였다. *압타머 : 표적분자에 높은 친화성과 특이성으로 결합할 수 있는 특징을 가진 단일가닥 핵산(DNA, RNA 또는 변형핵산). 본 연구에서는 호르몬을 선택적으로 검지할 수 있는 압타머를 사용했다. 연구진은 실험을 통해 이 같은 비침습적 호르몬 검지법이 사람의 소변 환경에서 안정적으로 작동한다는 사실을 규명했다. 또 소변 내 호르몬을 직접 질량분석기로 검출하는 방법보다 연구진이 개발한 나노입자에 부착된 바코드 화합물을 이용해 검출했을 때 약 1만 배 이상의 신호 증폭 효과가 나타난다는 점도 확인했다. 이는 학계에 보고된 호르몬 검지능 중 최고 수준(100 아토그램퍼밀리리터(ag/ml, 10–18 g/ml))이다. KIST 이효진 박사는 “바코드가 물건 정보를 알려주듯, 화학물질이 바코드 역할을 하는 원리”라며, “향후 호르몬뿐 아니라 소변 내 검지가 어려웠던 다양한 저분자 검지에도 활용될 수 있을 것으로 기대한다.”라고 말했다. KIST 이관희 박사와 김기훈 박사는 “이번 연구 성과는 국내 연구진이 개발한 생명과학과 화학 분야의 융합 원천 기술로, 소아비뇨기과와의 공동연구를 통해 임상적 유의성을 분석하는 연구를 기획하고 있다”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 한국연구재단 이공분야 기초연구사업(대통령Post-Doc.펠로우십)과 바이오의료기술개발사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 「센서와 액추에이터 B: 케미컬(Sensors and Actuators B: Chemical)」 (IF : 5.667, JCR 분야 상위 2.459%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Non-invasive molecular barcode assay for diagnosis of sex hormones correlated with precocious puberty - (제1저자) KIST 생체재료연구단 이효진 박사(선임연구원) - (교신저자) KIST 도핑콘트롤센터 김기훈 박사(선임연구원) KIST 생체재료연구단 이관희 박사(책임연구원) <그림설명> [그림 1] (좌) 소변 내 다중 호르몬 검지 기술 모식도 (우) 바코드 화학물질의 질량 분석 방법 [그림 2] 소변 내 존재하는 2종의 호르몬 Estradiol과 Testosterone의 바코드 화학물질 질량 분석 결과, 검지능 약 10 ag/ml 수준으로 기존 방법 대비 10000배 (1 만배) 감도 향상을 보임

- 216

- 작성자생체재료연구단 이효진, 이관희 박사팀, 도핑콘트롤센터 김기훈 박사팀

- 작성일2018.12.04

- 조회수12520