보도자료

-

265

안전하고 깨끗한 물, 화학약품 없이 살균 소독한다

- 광전기 촉매를 이용한 친환경, 無약품 정화 및 소독 기술 개발 - 99.9% 살균 능력, 향후 안전한 가습기 및 소독약 냄새없는 수영장 등 활용 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 물자원순환연구센터 홍석원 센터장 연구팀은 포항공대(POSTECH, 총장 김도연) 환경공학부 조강우 교수팀과의 공동연구를 통해, 화학약품 없이도 자외선과 전원만 동시에 공급하면 물속의 박테리아와 바이러스를 완벽하게 살균할 수 있는 촉매와 시스템을 개발했다고 밝혔다. 몇 년 전 발생한 가습기 살균제 사고로 정수기, 가습기 등 가정에서 물을 사용하는 소형 가전제품에서 살균, 소독이 안전하게 되는지 관심이 커졌다. 수백 명의 사상자를 발생시킨 사건으로 인해 가습기에는 사고의 주원인물질인 ‘PHMG’*를 더는 사용하지는 않지만, 소비자들의 불안감은 해소되지 않았다. *PHMG(PolyHexaMethylenGuianidine): 가습기 살균제 사고의 주원인물질, 다른 살균제에 비해 피부, 경구에 대한 독성이 적은 것으로 알려져 있어 가습기 살균제로 활용됐으나 최근 흡입에 의한 폐 손상이 가능함이 확인되었다. 기존에 사용되고 있는 화학약품 소독제는 소독과정에서 장기 손상과 암 발생을 일으킬 수 있는 독성 물질을 만들어 낸다. 이러한 문제점을 피하고자 자외선(UV) 이나 광촉매**를 이용하면 약품 없이도 미생물을 제어하고 독성 오염물질을 분해할 수 있어 화학약품 소독제의 대안으로 연구되고 있다. 하지만 위 방법은 상대적으로 처리속도가 느리고 에너지를 많이 소비하는 한계점이 있었다. **광촉매 : 일반적으로 반도체 금속 산화물로 빛을 받아 강력한 산화 소독제를 생성할 수 있는 촉매 물질 KIST 연구진은 이 방법에 전기를 흐르게 하여 한계를 극복하고 화학약품 없이도 물을 효과적으로 살균·소독할 수 있는 시스템을 개발했다. 기존 연구들은 ‘티타니아(TiO2)’ 물질을 촉매로 사용하였는데 전기가 잘 흐르지 않아 이 시스템에 적용하기 어려웠다. 연구팀은 티타늄의 산화수를 일부 조정하는 셀프(자가)도핑***기술을 통해 전기전도도를 비약적으로 향상시켜 나노구조의 촉매를 제작했다. ***자가도핑 : 동일한 성분의 금속산화물에 대하여 금속의 산화수를 조절함으로써 변환된 금속이 일종의 불순물(도핑 원소)로 작용하게 하는 재료합성 기술 이 촉매로 자외선을 이용한 살균을 하는 동시에 전기를 흐르게 하면 살균제를 대량으로 생산하고, 이를 통해 수 분 내에 박테리아와 바이러스를 99.99% 이상 완벽하게 제거할 수 있었다. 이렇게 개발된 시스템은 20시간 이상 긴 시간 동안 연속 운전해도 높은 살균성능을 유지하였다. KIST 홍석원 센터장은 “본 연구를 통하여 개발된 무약품, 친환경 정화 및 소독 기술은 소형 가전제품뿐 아니라 수영장에서도 활용될 수 있는 기술로써, 향후 기업과의 산학협력을 통한 실용화가 가능할 것이라 기대한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 한국연구재단 기초연구실사업 및 환경부(장관 조명래) 하·폐수고도 처리사업으로 수행되었으며 연구 결과는 촉매 분야 최고 수준 과학전문지인 「Applied Catalysis B : Environmental」 (IF : 14.23, JCR 분야 상위 0.96%) 최신호에 게재되었다. *(논문명)Effects of reactive oxidants generation and capacitance on photoelectrochemical water disinfection with self-doped titanium dioxide nanotube arrays - (제1저자, 교신저자) 한국과학기술연구원 조강우 선임연구원(現, 포항공과대학교 교수) - (교신저자) 한국과학기술연구원 홍석원 책임연구원 <그림설명> [그림 1] 자가도핑 티타니아 합성법 및 이를 활용한 수중 대장균 소독 효율 측정

- 264

- 작성자물자원순환연구센터 홍석원 박사팀

- 작성일2019.08.13

- 조회수10656

-

263

원하는 조직재생치료를 줄기세포 주사 한 방으로 콕!

- 하이드로젤로 줄기세포를 감싸 보호하고, 원하는 대로 분화시키는 기술 개발 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 생체재료연구단 송수창 박사 연구팀은 하이드로젤*로 줄기세포를 잘 감싸서 보호하고, 또, 줄기세포를 원하는 대로 분화시킬 수 있는 줄기세포 주사 기술을 개발했다고 밝혔다. *하이드로젤(Hydrogel) : 용매가 물이거나 물이 기본 성분으로 들어 있는 젤리 모양의 물질 줄기세포는 세포분열을 통한 증식 및 분화과정을 거쳐 자기 자신을 복제하거나 다른 종류의 세포를 생산할 수 있는 특이한 능력을 갖추고 있다. 이러한 능력 덕분에 줄기세포는 세포치료제의 원료로써 난치성, 퇴행성 질환이나 장기재생 등과 관련이 깊은 재생의학 분야에서 많은 주목을 받고 있으며, 미래 의학을 이끌어 나갈 글로벌 차세대 성장 동력으로 부상되고 있다. 기존에 세포치료제로서 개발된 줄기세포는 정맥주사, 복강주사, 치료 부위 직접 주입 등으로 인체 내에 투여되기도 하는데, 이렇게 주입된 치료용 줄기세포들은 그대로 전신에 퍼져 원하는 질환 및 부위에 대한 치료의 효율성이 떨어지는 한계점이 있었다. 또한, 줄기세포들이 체내에 들어오게 되면 험난한 체내 환경과 맞서야 해서 생존율 역시 떨어질 수밖에 없었다. 게다가, 줄기세포를 치료제로 쓰려면 줄기세포를 원하는 대로 분화시켜야 하는데, 줄기세포와 같이 도입된 생체소재에 생리활성기능이 없거나 줄기세포에 단순히 분화 인자를 혼합하는 방법들을 사용할 경우에는 줄기세포를 이용한 조직 맞춤형 치료가 어려웠다. KIST 연구진은 이러한 한계점을 극복하고자 상온에서는 액상 형태였다가 체온에서 빠르게 딱딱한 젤 형태로 변하는 특성을 갖는 하이드로젤로 줄기세포를 감싼 후 주사제재로 사용하였다. 이렇게 개발한 주사의 하이드로젤에는 줄기세포를 원하는 대로 분화시킬 수 있는 생리활성물질들을 자유롭게 도입할 수 있었다. 마치 레고를 조립하는 듯한 방법을 사용하여 생리활성물질들은 하이드로젤에 도입하였는데, 하이드로젤과 다양한 레고 조각(생리활성물질)들의 양과 비율을 손쉽게 조절할 수 있었다. 이에 따라 줄기세포의 생존 및 원하는 분화에 이로운 최적화된 생체 내 환경을 조성하여 조직재생의 효과를 극대화 시켰다. 이를 통하여 체내에서 하이드로젤에 함유된 레고 조각의 조립(생리활성물질의 미세한 조절)에 따라 중간엽 줄기세포의 골, 연골, 지방조직의 재생을 원하는 대로 이루어 냈다. KIST 송수창 박사는 “질환의 종류 혹은 크기에 따라 생리활성물질 종류와 투여량의 변화를 줌으로써 환자 맞춤형 조직재생기술뿐만 아니라 향후 연구를 통하여 면역치료, 항암치료 등으로 적용 범위가 확장될 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 주요사업으로 수행되었으며, ‘줄기세포 분화조절 기술’과 ‘줄기세포 연골조직 재생환경 최적화’의 연구 결과가 국제학술지인 ‘Biomaterials’(IF : 10.27, JCR 분야 상위 0.96%) 및 ‘Advanced Science’(IF : 15.80, JCR 분야 상위 4.61%) 최신호에 각각 2건이 게재되었다. * (논문명) 3D hydrogel stem cell niche controlled by host-guest interaction affects stem cell fate and survival rate (*Biomaterials) - (제1저자) 한국과학기술연구원 홍기현 연구원 (박사과정) - (교신저자) 한국과학기술연구원 송수창 책임연구원 * (논문명) FineTunable and Injectable 3D Hydrogel for OnDemand Stem Cell Niche (*Advanced Science) - (제1저자) 한국과학기술연구원 홍기현 연구원 (박사과정) - (교신저자) 한국과학기술연구원 송수창 책임연구원 <그림설명> [그림 1] 온도감응성 하이드로젤 및 생리활성물질 조절을 통한 맞춤형 조직재생 [그림 2] 생체 내 줄기세포 생리활성물질 종류 및 투여량 조절

- 262

- 작성자생체재료연구단 송수창 박사팀

- 작성일2019.08.12

- 조회수11511

-

261

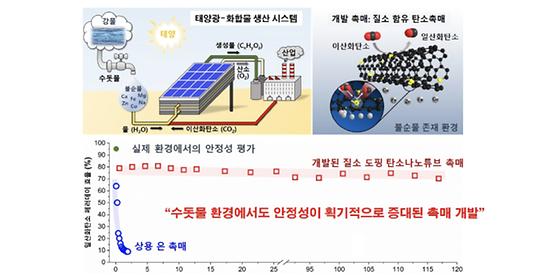

꿈의 인공광합성 기술, 실용화에 한 걸음 더 가까이

- 고도로 정제된 실험실 조건이 아닌 실제 환경에서도 내구성이 뛰어난 촉매 개발 - 저가의 탄소 소재 촉매를 이용, 이산화탄소로부터 일산화탄소를 고효율 생산 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 국가기반기술연구본부 민병권 박사 연구팀(황윤정?원다혜 박사)은 인공광합성 기술의 실용화에 한 걸음 더 가까이 가기 위해 고도로 정제된 실험실 환경에서 벗어나, 실제 환경에서도 장시간 동안 안정적으로 구동될 수 있는 전기화학 인공광합성 촉매를 개발했다고 밝혔다. 인공광합성 기술은 태양광을 이용하여 지구 온난화의 주범으로 알려진 이산화탄소를 부가가치를 갖는 물질로 전환하여 자원화할 수 있는 에너지·자원 분야의 꿈의 기술이라고 할 수 있다. 인공광합성 기술의 실현을 위해서는 화학적으로 매우 안정된 상태에 있는 이산화탄소를 손쉽게 변환하기 위한 높은 효율을 갖고, 그 효율을 안정적으로 유지할 수 있는 촉매가 필요하다. 이러한 효율과 내구성이 높은 이산화탄소 변환 전기화학 촉매를 개발하기 위해 전 세계적으로 수많은 연구가 진행되고 있다. 하지만 대부분 실험실 환경의 연구에 머무르고 있어 실제 적용까지는 먼 길이 남아 있다. 현재까지 대부분 연구자는 다양한 불순물로부터 생기는 변수를 최소화하기 위해 고도로 정제된 증류수를 사용하여 촉매를 개발해왔다. 하지만 이렇게 개발된 촉매들은 대량 생산을 위한 실제 환경에 적용될 경우 고도로 정제된 실험실 환경과 동등한 성능 및 안정성을 보이기는 힘들다. KIST 연구진은 이 같은 문제점을 극복하기 위해 이산화탄소 변환 전기화학 시스템의 가장 기본 구성 요소인 전해질을 초고순도의 증류수가 아닌, 일상생활에서 가장 쉽게 접할 수 있는 대표적 실용수인 수돗물로 바꾸었다. 또한, 은 촉매를 이용해 수돗물의 성분 중 ‘철’ 성분이 촉매의 성능을 가장 크게 저하한다는 것을 밝혔다. KIST 연구진은 실제 물(수돗물)을 사용하는 환경에서도 내구성을 높이기 위해 촉매를 철 성분으로부터 보호했다. 이를 위해 금속 불순물이 증착되어도 문제가 없도록 탄소나노튜브*에 질소 원소가 함유된 형태의 촉매를 개발하였다. 이 촉매는 고가의 상용 촉매인 은 촉매에 버금가는 이산화탄소 전환 성능을 보였고, 수돗물 환경에서도 20분 이내에 성능이 80% 이상 감소하는 은 촉매와 대비하여, 전례 없는 기록인 120시간 동안 안정적인 성능을 보였다. *탄소나노튜브섬유(carbon nanotube fiber): 탄소만으로 구성된 원통형의 나노 구조체로 구성된 매크로 섬유 KIST 민병권 본부장은 “본 연구는 일반적으로 실험실 연구 과정에서 쉽게 간과할 수 있는 부분이자 개발 기술들이 직면하게 될 실제 적용 환경에 대한 고찰로 시작되었다.”라고 말하며, “본 연구로 밝혀진 내구성 저해 요소와 탄소 기반 촉매의 장시간 내구성 확보 결과를 통해 인공광합성 기술의 실용화 가능성을 더욱 높일 것으로 기대한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민)의 지원을 받아 KIST 주요사업으로 수행되었으며 연구 결과는 촉매 분야 최고 수준 과학전문지인「Applied Catalysis B: Environmental」 (IF : 14.23, JCR 분야 상위 0.96%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Achieving tolerant CO2 electro-reduction catalyst in real water matrix - (제 1저자) 한국과학기술연구원 원다혜 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 민병권 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 황윤정 책임연구원 <그림설명> [그림 1] (위-좌) 태양광과 연계한 전기화학적 이산화탄소 전환 시스템 계략도 (위-우) 개발된 질소 원소가 함유된 탄소나노튜브 촉매 모식도 (아래) 개발된 탄소 촉매의 수돗물 환경 내에서의 120시간 안정한 이산화탄소 전환 성능

- 260

- 작성자국가기반기술연구본부 민병권 박사팀

- 작성일2019.08.08

- 조회수11057

-

259

소금으로 배터리를 만든다, 저렴한 배터리 개발 가능성↑

- 바닷물에 풍부한 소금(NaCl)을 이용하여 나트륨 이차전지의 전극으로 활용 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 에너지저장연구단 정경윤 박사팀은 바닷물 속에 풍부하게 존재하는 소금의 주요 구성성분인 염화나트륨(NaCl)을 기반으로 하는 나트륨이온 이차전지용 전극 재료를 개발하는 데 성공했다고 밝혔다. 전기화학적인 에너지저장 기술인 배터리(이차전지)는 소형 전자기기, 전기자동차, 대규모 전력저장 등 다양한 용도로 사용되고 있다. 특히 대규모 전력저장 장치의 경우 수 MWh~GWh 규모로 사용되기 때문에 배터리의 가격 및 경제성이 매우 중요한 요소로 작용을 한다. 기존의 리튬이온 이차전지는 우수한 성능을 갖고 있지만, 리튬 및 코발트 등의 원재료는 특정 지역에서만 구할 수 있을 뿐만 아니라 날이 갈수록 가격이 비싸지고 있어, 세계 각지에서 리튬을 대체할 배터리를 개발하려 노력하고 있다. 나트륨이온 이차전지는 리튬이온 이차전지의 원재료 수급 및 가격 문제를 해결할 수 있는 강력한 후보로 떠오르고 있으며, 실제로는 대규모 에너지저장장치에 적용될 수 있다. 나트륨이온 이차전지의 개발을 위해서는 배터리 내에서 실제 전기화학 반응에 참여하는 양극(+) 및 음극(-) 소재의 개발이 가장 중요하다. 전지에 사용될 수 있는 전극 소재는 나트륨이온이 소재 내외로 원활하게 이동할 수 있어야 한다. 바다에서 쉽게 구할 수 있으며, 우리에게 가장 친숙한 나트륨인 ‘소금’은 나트륨이온이 이동하기 어려운 구조로 되어 있어서 나트륨이온 이차전지의 소재로 사용되지 못하고 있었다. 학계에서는 소금 대신에 이러한 특성을 갖는 물질로 NaxMO2, NaMPO4 (M=Fe, Mn, Co, Ni), (M= Co, Fe, Mn, Ni) 등을 연구하고 있다. KIST 연구진은 소금의 주요성분인 염화나트륨(NaCl)을 특별한 전기화학적 공정을 통해 전극 소재에 적합한 구조로 만들었다. 이 공정을 통한 염화나트륨은 나트륨이온이 쉽게 이동할 수 있는 빈자리를 갖게 되어 나트륨 이차전지의 전극으로 사용될 수 있게 되었다. KIST 연구진은 기본 상태에서 이차전지 전극 소재로써 활성이 높지 않은 염화나트륨(NaCl) 화합물을 전기화학적으로 활성화하는 방법을 개발하여 이를 이차전지 전극 소재로 활용할 수 있는 가능성을 제시하여 주목을 받고 있다. KIST 정경윤 단장은 “이번 성과는 바닷물 속에 풍부한 소금을 이차전지 전극 소재로 활용할 수 있는 가능성을 열어, 해외 소재에 대한 의존성을 획기적으로 낮출 수 있고, 경제성을 확보할 수 있는 전력저장용 이차전지의 개발 가능성을 한층 높였다”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 기후변화대응사업으로 수행되었으며, 연구결과는 ‘ACS Energy Letters’ (IF : 16.33, JCR 분야 상위 1.92%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Electrochemically induced metallization of NaCl: Use of the main component of salt as a cost-effective electrode material for sodium-ion batteries - (제 1저자) 한국과학기술연구원 Iqra Moeez 연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 정경윤 책임연구원 <그림설명> [그림1] NaCl의 구조 (a) 일반적인 구조(B1 Phase), (b) 나트륨 이온의 이동이 원활해진 구조(B2 Phase) [그림 2] NaCl을 적용한 나트륨 이차전지의 모식도

- 258

- 작성자에너지저장연구단 정경윤 박사팀

- 작성일2019.08.06

- 조회수11735

-

257

잠 못 이루는 폭염과 열대야, 고효율 제습 기술로 해결

한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 국가기반기술연구본부 이대영 박사팀은 기존의 제습과는 전혀 다른 원리에 기반을 두어 제습기나 에어컨 제습 기능보다 에너지 효율이 160% 이상 높으면서, 실내온도 변화 없이 습도만 제거하는 제습 기술을 개발하였다고 밝혔다. 통상 우리나라에서는 폭염*과 열대야**가 동반되는데, 이는 높은 습도 때문이다. 습기는 열을 가두는 성질이 있어 한낮의 더위가 밤이 되어서도 식지 않게 되는 것이다. 폭염일 수의 증가와 함께 해양성 기후 특징을 보이는 우리나라 여름의 특성으로 습도가 동반상승하여 열대야 현상이 빈발하고 있으며, 잠 못 이루는 고단한 여름이 되는 것이다. *폭염 : 일일 최고 기온이 33도 이상인 상태가 2일 이상 지속되는 경우 **열대야 : 전날 저녁 6시부터 다음날 오전 9시까지 최저기온이 25도 이상 유지되는 현상 열대야인 날에는 온도보다는 습도가 높은 것이 참기 힘든 더위를 느끼게 하는 주된 원인이다. 열대야 현상의 기준인 일일 최저온도 25도는 통상적인 냉방 기준온도인 26~28도 보다도 낮다. 이 온도에서 잠 못 이룰 정도로 괴롭다는 것은 온도 보다는 습도가 주된 원인이라는 반증이다. 습도가 높으면 땀이 증발하지 않아 덥고 끈적한 불쾌감을 느끼게 되고, 실내에 결로 및 곰팡이가 발생하여 실내 마감재 훼손, 물질적 손실, 건강악화 우려가 커진다. 열대야인 날에 제습을 통해 습도만 낮추어도 쾌적하고 건강한 환경을 만들 수 있다. 제습에 관한 관심이 증가함에 따라, 여름만 되면 제습기와 에어컨의 제습 모드 중 어느 것이 제습 성능이 우수한지에 대한 갑론을박이 벌어지는데, 결론적으로는 ‘유의미한 차이’는 없다. 둘 다 차가운 표면에 이슬이 맺혀서 습기가 제거되는 같은 원리에 기반을 두고 있기 때문이다. 단, 밀폐공간에서 운전할 경우, 제습기로는 온도가 과도하게 높아지고, 에어컨으로는 과도하게 낮아질 수 있다는 차이가 있다. KIST 연구진은 전기제습기에 ‘데시컨트 로터’로 불리는 습기 필터를 추가하여 고효율 데시컨트 제습 기술을 구현한 휴미컨(HumiCon)을 개발하였다. 히트펌프의 증발기로 냉각된 공기가 데시컨트 로터를 통과하여 제습된 후 히트펌프의 응축기 배열로 데시컨트 로터가 재생되는 원리로, 에너지 회수 방식을 적용하기 때문에 적은 에너지로 높은 제습 효과를 볼 수 있다. 이 기술은 국가 인정 시험기관에서 시행한 인증시험에서 에너지소비효율 1등급 전기제습기 대비하여 동일 소비전력에서 160% 향상된 제습 능력을 나타내었으며, 현장시험을 통하여 실효성을 검증받았다. 습기 필터는 내부적으로 재생되어 교체 없이 반영구적으로 사용 가능하며, 전기제습기의 소비자 불만 사항인 실내 온도상승 및 소음문제를 완전히 해결하였다. 습기 필터에 적용한 자체 개발 고분자 제습 소재는 실리카겔보다 제습 성능이 5배 이상 크며 탈취, 항균, 항곰팡이 성능도 우수한 것으로 평가되었다. 휴미컨은 제습 기능뿐만 아니라, 환기·공기청정 기능도 갖춰 일 년 내내 활용할 수 있다. 개발자인 이대영 박사는 휴미컨의 사업화를 위해 직접 벤처기업 휴마스터를 창업하여 작년 말 제품개발을 완료하고 본격적인 상용 보급을 시작하고 있다. KIST 이대영 박사는 “고효율 제습기술로 열대야도 없고 전력 대란이나 전력요금 걱정도 없는 뽀송뽀송한 여름을 보낼 수 있을 것”이라며 “이 기술은 특히 열대 및 온난다습한 기후에 적합한 기술로 우리나라 뿐만 아니라, 일본, 중국, 동남아시아, 인도, 북중남미 등 세계 대부분 지역에 효과적으로 적용될 수 있을 것”이라고 밝혔다. 휴미컨은 2017년 산업통상자원부 신기술(NET) 인증, 고분자 제습 소재는 환경부 녹색기술인증을 취득하였고 2018년에는 ‘올해의 10대 기계기술’에도 선정된 바 있다. <그림설명> [그림1] KIST 국가기반기술연구본부 이대영 박사(책임연구원) 팀에서 개발한 고효율 제습기술을 구현한 시제품인 휴미컨(HumiCon). 에너지소비효율 1등급 전기 제습기 대비 160%의 향상된 제습능력을 보인다. [그림2] KIST 국가기반기술연구본부 이대영 박사팀에서 개발한 고효율 제습 소재를 적용한 벽지로 제습효과를 실험하고 있다. - (좌) KIST가 개발한 고효율제습소재를 적용한 벽지 - (우) 일반 벽지의 제습효과 비교실험, 좌측이 현저히 습도가 낮아진 것을 확인할 수 있다.

- 256

- 작성자국가기반기술연구본부 이대영 박사팀

- 작성일2019.08.03

- 조회수10859

-

255

탄소섬유를 뛰어넘을 유일한 소재인 탄소나노튜브섬유, 상용화 가능한 제조 방법 개발

- 탄소섬유처럼 단단하고, 일반섬유처럼 유연하고, 금속만큼이나 전기전도도 우수 - 우주, 항공 분야 등 여러 분야에 활용될 수 있는 핵심 소재 기술 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 탄소융합소재연구센터 김승민 박사, 기능성복합소재연구센터 정현수 박사, 서울대학교 재료공학부 박종래 교수 공동 연구팀은 기존 탄소나노튜브섬유 제조 방법들의 장점만을 융합하여, 매우 가벼우면서 높은 강도와 전기전도도를 갖는 탄소나노튜브섬유*를 빠르게 제조하는 방법을 개발했다고 밝혔다. *탄소나노튜브섬유(carbon nanotube fiber): 탄소만으로 구성된 원통형의 나노 구조체로 구성된 매크로 섬유 탄소나노튜브는 기존의 소재들이 갖고 있지 못한 우월한 물성을 보유하고 있는 것이 밝혀지며 탄소섬유를 뛰어넘을 수 있는 유일한 소재로 큰 기대를 받았다. 하지만 길이가 밀리미터 수준에도 미치지 못하는 수준으로 매우 짧아 실제 소재로 활용하지는 못하고 있다. 이를 극복하기 위해 볏짚을 꼬듯이 꼬아 섬유화시키는 연구가 진행되고 있다. 탄소나노튜브섬유를 제조하는 방법은 직접방사법**과 습식방사법***으로 분류가 된다. 전 세계 연구자들은 위 두 가지 방식 중 하나에 매진하여 연구하고 있으나 아직까지는 제작된 소재가 기존 소재보다 뛰어나지 못하거나 제조 공정이 복잡하여 상용화되지 못하고 있다. **직접방사법(direct spinning): 탄소나노튜브 합성부터 섬유화까지 한 번에 이루어지는 방식 ***습식방사법(wet spinning): 탄소나노튜브를 용매에 분산해 섬유화 하는 방식 KIST 연구진은 기존 두 가지 탄소나노튜브섬유 제조법의 장점만을 융합하여 새로운 제조 방법을 개발하였다. 직접방사법을 제조하는 방법은 공정이 비교적 간단하지만 만족할 만한 성능이 나오지 않아 후처리 공정이 필요했다. KIST 연구팀은 이 후처리공정에 습식방사법에서 사용되는 용매와 응고방식을 적용시켰다. 이 방법으로 제조된 탄소나노튜브섬유는 탄소섬유만큼이나 단단하고, 금속 소재에 버금가는 전기전도도를 보유하고 있으며, 일반 섬유와 같은 유연성을 갖고 있어 향후 우주, 항공 분야는 물론 웨어러블 전자 소자, 센서, 복합 소재 등 여러 응용 분야에 핵심 소재로 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 특히 개발된 제조 방법은 탄소나노튜브의 합성에서부터 섬유화 및 고강도화를 위한 집적화 공정까지 수 분내에 이루어지는 방법으로써, 향후 탄소나노튜브섬유를 상용화하는 데 있어 핵심 기술로 활용될 것으로 보인다. KIST 탄소융합소재연구센터 김승민 박사는 “기존 산업에 사용되는 소재의 물성을 능가할 수 있는 탄소나노튜브섬유를 매우 효율적으로 제조할 수 있는 방법을 제시했다는 데 본 연구의 중요성이 있다”고 강조 하고, "향후 확보된 탄소나노튜브섬유 제조 기술을 더욱 발전시키는 데 매진하겠다"고 밝혔다. 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 오픈리서치프로그램을 통해 수행되었으며, 세계적 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션스’(Nature Communications, IF: 11.88, JCR 분야 상위 : 6.52%)에 최신호에 게재 되었다. 또한, 관련 기술은 한국(특허번호: 10-1972987), 미국(특허번호: 10246333)에 특허 등록되었다. *(논문명) ‘Direct spinning and densification method for high-performance carbon nanotube fibers’ - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이재근 박사 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이동명 연구원 - (제 1저자) 서울대학교 정연수 박사과정 - (교신저자) 한국과학기술연구원 김승민 박사 - (교신저자) 한국과학기술연구원 정현수 박사 - (교신저자) 서울대학교 재료공학부 박종래 교수 <그림 설명> [그림 1] 본 연구에서 개발한 방법으로 처리 전(a, b, c), 처리 후 (d, e, f) 탄소나노튜브의 물성비교. (a, d) 비강도 값 비교를 보여주는 인장강도 그래프 (b, e) 섬유내 탄소나노튜브 정렬도 비교를 보여주는 편광라만 데이터 (c, f) 밀집도 비교를 보여주는 주사전자현미경 사진 [그림 2] (a) 본 연구에서 개발된 탄소나노튜브 섬유와 다른 종류의 탄소소재 기반 섬유 및 금속들과 비강도 및 비전기전도도 비교 그림 (b) 본 연구에서 개발된 방식으로 산업적용을 위해 고안한 직접방사법 연속 후처리 공정 모식도

- 254

- 작성자탄소융합소재연구센터 김승민 박사팀

- 작성일2019.08.01

- 조회수10436

-

253

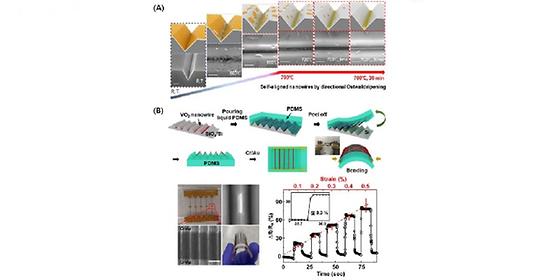

나노와이어, 원하는 대로 정확하게 배치하고 정렬한다

- 방향성 오스트왈드 라이프닝 원리 이용, 나노와이어 상용화를 위한 숙제 해결 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전소재연구단 최원준 박사 주도하에 울산과학기술원(UNIST, 총장 정무영) 백정민 교수, 이화여자대학교(이화여대, 총장 김혜숙) 김명화 교수 공동연구팀은 단결정 이산화바나듐(VO2) 나노와이어를 정확하게 배치 및 정렬하는 공정 기술을 개발했다고 밝혔다. 나노와이어는 단면의 지름이 나노미터 수준인 선 구조를 갖는 물질이다. 전기적으로 뛰어난 특성을 보이며, 표면적이 넓어서 태양전지나 센서에 사용할 경우 효율이 뛰어나다. 또한, 초소형 회로를 제작하는 데에도 쓰일 수 있다. 최근 광전, 에너지 변환, 가스·바이오 센서 등의 분야에 나노와이어를 결합하고 있으며, 세계를 변화시킬 10대 신기술 가운데 하나로 꼽히기도 한다. 하지만, 이러한 많은 장점이 있음에도 나노와이어는 아직 상용화되지 못했다. 나노미터 수준의 회로를 제작하기 위해서는 나노와이어를 정확하게 배치하고, 정렬할 수 있어야 하는데, 아직은 원하는 밀도나 위치를 제어할 수 있는 기술이 없기 때문이다. 나노와이어의 상용화를 위해서는 고도로 균일한 치수로 나노와이어를 생산할 수 있는 공정이 절실했다. KIST 연구진은 이러한 기술적 한계를 극복하기 위해 기존의 연구들을 분석하여 밀리미터 길이의 나노와이어를 정렬시키는 데에 성공하였다. 특정 패턴을 갖는 표면 위에서 나노물질(오산화바나듐, VO5)을 녹이면 액체 방울들로 분리되는데, 이때 특정 방향으로 나노 액체 방울들이 스스로 정렬되는 현상을 이용하여 고도로 균일하고, 정렬된 밀리미터 크기의 단결정 이산화바나듐(VO2) 나노와이어를 성공적으로 형성시켰다. 공동연구팀은 이 현상을 ‘방향성 오스트왈드 라이프닝*’이라고 정의하였다. *오스트왈드 라이프닝 : 사이즈가 큰 파티클의 에너지 상태가 사이즈가 작은 파티클 보다 낮아 사이즈가 작은 파티클은 액체상태로 녹아들어가는 반면 큰 파티클은 점점 더 크기가 성장한다는 이론 상온에서는 반도체인 이산화바나듐은 특정 온도가 되면 금속처럼 저항이 급격하게 감소하는 특성이 있다. KIST 연구팀은 이 특성을 이용하여 고도로 정렬된 밀리미터 크기의 이산화바나듐 나노와이어 변형 센서도 개발하였다. 제작된 변형 센서는 단결정 나노와이어의 특성으로 인해 높은 민감도와 빠른 반응 속도를 갖는다. KIST 최원준 박사는 “이번 성과는 이제까지 알기 어려웠던 산화바나듐 단결정 생성에 대한 이해를 높였을 뿐만 아니라 다양한 종류의 단결정 산화바나듐 나노와이어를 이용한 웨어러블 복합센서 제작에 중요한 계기가 될 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST-UNIST-Ulsan Center (KUUC) 과제와 한국연구재단 및 국토교통과학기술진흥원 사업으로 수행되었다. UNIST, 이화여대와의 공동연구로 진행된 이번 연구결과는 나노소재분야 국제 저널인 ‘Nano Letters’ (IF : 12.28, JCR 분야 상위 : 6.31%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Directional Ostwald Ripening for Producing Aligned Arrays of Nanowires - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이혜진 박사((現)울산과학기술원) - (교신저자) 한국과학기술연구원 최원준 책임연구원 - (교신저자) 울산과학기술원 백정민 교수 - (교신저자) 이화여자대학교 김명화 교수 <그림설명> [그림 1] (A) 이산화바나듐 나노와이어 어레이 성장과정 모식도 및 주사전사현미경 이미지 (B) 플렉서블한 이산화바나듐 나노와이어 어레이 제작 방법 모식도 (상단), 플렉서블한 기판인 PDMS에 전사된 이산화바나듐 나노선 어레이에 전극 증착하여 변형센서 제작한 이미지와 변형율에 따른 저항변화율을 측정 (하단)

- 252

- 작성자광전소재연구단 최원준 박사팀

- 작성일2019.07.30

- 조회수13885

-

251

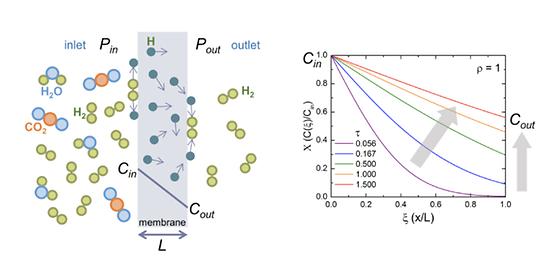

수소 분리막의 투과도를 정밀 측정하는 기술 개발

- 고순도 수소 정제를 위한 핵심 기술로서 수소 경제 활성화 뒷받침 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 에너지소재연구단 이영수 박사팀(심재혁, 서진유 박사)은 금속 수소 분리막의 수소 투과도를 정확하게 측정할 수 있는 방법을 개발했다고 밝혔다. 정부는 올 1월 수소 경제 활성화 로드맵을 발표하고 수소를 자동차 연료와 전력생산을 위한 새로운 동력원으로 키우겠다는 장기 계획을 발표했다. 다양한 분야에 수소 연료를 사용하기 위해서는 혼합 가스에서 수소만을 선택적으로 골라내는 분리·정제 기술이 필수적이다. 일부 금속 소재는 원자 상태의 수소만을 통과시키고 그 외 다른 가스는 거의 통과시키지 않아 혼합 가스에서 수소를 분리·정제하기 위한 분리막으로 사용할 수 있다. 우수한 성능의 수소 분리막을 개발하기 위해서는 무엇보다 수소 분리막의 투과도를 정확하게 측정할 수 있어야 한다. 분리막의 수소 투과도는 금속 분리막양단에 수소 압력 차이를 가한 후 시간에 따른 수소 투과량을 측정하여 평가한다. 기존에는 분리막 양단의 압력이 일정하게 유지되는 특수한 조건을 가정하고 투과도를 측정하였다. 그러나, 일반적인 실험조건에서는 수소가 투과되어 나오는 쪽의 압력이 점점 증가하기 때문에 측정된 결과를 신뢰하기 어려웠다. KIST 연구진은 이 같은 문제를 해결하기 위해 일반적인 실험조건에서도 투과도를 정확히 측정할 수 있는 방법을 개발하였다. 연구팀은 압력이 변하는 조건에서의 투과도를 해석하기 위해 수소 분리막 내부에서 시간에 따라 변하는 수소 농도를 시뮬레이션하였다. 그리고 시뮬레이션 결과를 새로운 방식으로 재해석하여 압력이 변하는 조건에서도 정확한 수소 투과도를 얻을 수 있었다. 기존 방식으로 해석한 결과는 실제값과 2~30%이상 차이를 보이는 데 비해 KIST 연구팀이 개발한 방식은 오차범위 1% 내외로 99% 이상의 신뢰도를 보였다. 또한, 추가 실험이나 복잡한 시뮬레이션을 하지 않고 기존 실험 데이터만을 가지고도 압력 변화 상황에서의 투과도를 간단하게 도출하는 방법도 제시하였다. KIST 이영수 박사는 “이번 연구를 통해 금속 수소 분리막의 정확한 특성 평가가 가능해졌으며, 신뢰성 있는 기초 데이터를 바탕으로 다양한 분리막 소재를 개발하는 데 크게 이바지할 것으로 기대한다.”라고 밝혔다. 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민)의 지원을 받아 KIST 기관고유사업으로 수행되었다. 해당 성과는 소재 분야 세계적 학술지 ‘Journal of Membrane Science’ (IF: 7.015, JCR 분야 상위 1.72%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) A finite outlet volume correction to the time lag method: The case of hydrogen permeation through V-alloy and Pd membranes - (제1저자, 교신저자) 한국과학기술연구원 이영수 책임연구원 - (공저자) 한국과학기술연구원 심재혁 책임연구원 - (공저자) 한국과학기술연구원 서진유 책임연구원 <그림설명> [그림 1] (좌) 금속 분리막을 통해 수소가 선택적으로 이동하는 것을 보여주는 모식도 (우) 금속 분리막 내부에서 시간에 따른 수소 원자 농도 분포의 변화를 시뮬레이션한 결과 [그림 2] KIST 연구진이 제작한 수소투과도 측정 장치 [그림 3] (붉은 점선) Pd 분리막에서 수소 투과 시 시간에 따른 압력 변화의 실험값 (푸른선) 기존 수식을 적용하여 얻은 투과도 (검은선) 본 연구에서 제시한 식으로부터 얻은 투과도로부터 시뮬레이션한 압력 변화값 기존 방식의 경우 예측값이 실제 값보다 2~30% 적게 나오나, 본 연구에서 개발한 식을 적용하였을 때 두 값이 거의 일치하여 신뢰도가 향상되었음을 알 수 있음.

- 250

- 작성자에너지소재연구단 이영수 박사팀

- 작성일2019.07.28

- 조회수10417

-

249

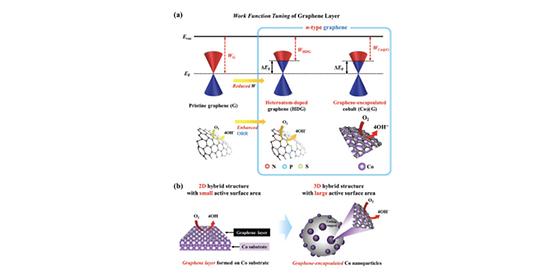

값싸고 효율적인 차세대 연료전지 촉매기술 개발

- 백금 대체 가능한 탄소계 코어쉘 구조의 고활성/고내구성 나노 촉매 개발 - 연료전지 구동 시 고가의 백금 촉매와 유사한 성능, 향후 차세대 촉매 연구 기여 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 수소·연료전지연구단 유성종 박사팀은 충남대학교 정남기 교수와의 공동연구를 통해, 최근 차세대 연료전지로 각광받고 있는 알칼라인 연료전지*의 고가 백금 촉매를 대체할 수 있는 저가형 촉매를 개발했다고 밝혔다. *알칼라인 연료전지 : 알칼라인 조건에서 수소와 산소의 화학적 에너지를 전기적 에너지로 변환하는 에너지 변환 장치로써, 에너지 발생 단계에서 물밖에 배출하지 않는 친환경 에너지원 연료전지의 전극에서는 산소환원반응**이 발생하는데, 이는 전지 효율을 결정하는데 가장 핵심이 되는 요소이다. 산소환원반응은 연료전지의 반응 속도를 느리게 하고, 전지의 효율을 높이기 어렵게 하는 주원인이다. 기존 알칼라인 연료전지는 이러한 산소환원반응에 전기화학적 활성이 우수한 백금 기반의 합금 나노 입자를 사용하는 것이 일반적이었다. 그러나 백금계열 촉매는 내구성이 부족하고 가격이 비싸다는 한계를 갖고 있었다. **산소환원반응 : 산소에 전자와 물을 반응시켜 수산화물을 생성하는 환원 반응. (O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-) 최근 백금 소재를 대체하기 위해 탄소계 촉매 연구가 활발하게 진행 중이다. 현재까지 개발된 탄소계 소재 촉매들은 우수한 산소환원반응 활성을 보이지만, 실제 알칼라인 연료전지 구동 시 산소환원반응의 활성화 지점을 알 수 없어 성능을 높이는 데 한계가 있었다. KIST 연구진은 최근 연구를 통해 고가의 백금계 촉매를 대체할 수 있는 탄소계 촉매를 개발하여 연료전지 성능과 내구성을 향상시키는데 성공했다. 이번에 개발된 촉매는 코발트 재질의 코어에 그래핀 구조의 탄소 껍질을 갖는 코어-쉘(Core-Shell) 구조***로서 성능과 내구성은 물론 경제성까지 갖춘 매우 우수한 소재이다. KIST 연구팀은 코어-쉘 구조를 통해 반응면적을 극대화하여 상용 백금 촉매와 유사한 구조의 전극을 형성하였고, 이를 통해 우수한 연료전지 성능을 구현해 내었다. ***코어-쉘(Core-Shell) 구조 : 가운데에 위치한 ‘코어’ 물질을 ‘쉘’ 물질이 껍데기처럼 둘러싼 구조 KIST-충남대학교 공동연구진은 코발트 금속 위에 그래핀 껍질을 형성할 경우 그래핀 표면에 산소환원반응에 유리한 전자구조가 만들어진다는 사실을 밝혀내었다. 또한 연료전지 핵심인 전극소재를 기존 탄소계 소재보다 3배 이상 얇게 만들었음에도 불구하고 상용 백금계 소재와 유사한 성능을 구현함으로써 비백금계 촉매의 상용화시기를 앞당길 수 있을 것으로 기대된다. KIST 유성종 박사는 “최근 알칼라인 연료전지를 상용화하기 위한 핵심 소재 연구가 활발하게 진행되고 있는데, 이번 연구를 통해 아직까지 명확하게 밝혀지지 않은 산소환원반응의 활성점을 규명하고, 실제 연료전지 구동에 핵심이 되는 전극 소재의 새로운 개발 방향을 제시했다.”고 연구 의의를 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업과 기후변화대응기술개발사업, 글로벌프론티어 멀티스케일에너지시스템 연구사업으로 수행되었다. 충남대학교와의 공동 연구로 진행된 이번 연구는 에너지 환경 분야 저명 학술지인 ‘Energy & Environmental Science’ (IF: 33.25, JCR 분야 상위 0.20%)의 최신호에 표지논문(Back Cover)으로 게재되었다. * (논문명) Work function-tailored graphene via transition metal encapsulation as a highly active and durable catalyst for the oxygen reduction reaction - (제 1저자) KIST 수소·연료전지연구단 장주혁 연구원(박사과정) 충남대학교 에너지과학기술대학원 Monika Sharma 박사 - (교신저자) KIST 수소·연료전지연구단 유성종 책임연구원 충남대학교 에너지과학기술대학원 정남기 교수 <그림설명> [그림 1] 탄소계 코어쉘 구조 나노 촉매 연구 개념 모식도 (a) 코어쉘 구조에 따른 그래핀 표면 일함수 변화 (b) 개발된 촉매의 3차원 구조 그래핀 쉘 형성에 따른 반응 면적 변화 [그림 2] (a) 코발트 코어-그래핀 쉘 구조 나노 촉매 합성 방법 및 실제 형상 (b) 알칼라인 연료전지 구동 시 성능 결과

- 248

- 작성자수소·연료전지연구단 유성종 박사팀

- 작성일2019.07.25

- 조회수10539

-

247

납을 사용하지 않은 고품질 페로브스카이트 합성 기술 개발

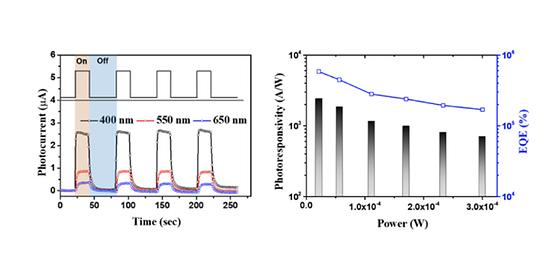

- 고품질 무연 페로브스카이트 나노소재 제조 원천기술 개발 - 원천기술을 활용한 기술 응용 및 상업화에 획기적 계기 마련 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 기능성복합소재연구센터 김태욱 센터장 연구팀은 전남대학교(총장 정병석) 이상현 교수 연구팀과 공동연구를 통하여 인체에 유해한 납을 사용하지 않고, 차세대 태양전지 재료로 각광받는 나노소재인 페로브스카이트*의 합성법을 개발했다고 밝혔다. *페로브스카이트 : 육방면체의 특별한 구조를 가진 반도체 물질, 빛을 전기로 바꾸거나 전기를 빛으로 바꾸는 특성이 있다. 페로브스카이트는 육방면체의 특별한 구조를 가진 반도체 물질을 일컫는다. 빛을 전기로 바꾸거나 전기를 빛으로 바꾸는 특성이 있어서 고체 상태의 조명, 레이저 등의 산업 분야에 응용되고 있으며, 최근에는 태양전지 산업에서도 크게 주목받고 있다. 우수한 효율과 좁은 파장 너비로 인하여 기존의 재료보다 뛰어난 색 재현율을 보이는 페로브스카이트는 비교적 간단한 제조 공정으로 높은 발광율과 선명한 색을 구현할 수 있어, 미래 디스플레이의 유망 소재로도 전 세계적으로 각광받는 추세이다. 하지만, 현재까지의 연구는 페로브스카이트의 합성된 나노 구조체의 성능 극대화를 위하여 납(Pb) 성분을 활용하고 있다. 중금속인 납 성분은 세계 각국에서 오염과 인체에 일으키는 피해에 주목하고 있으며, 더 나아가 사용 및 수출·입 제한을 두는 실정이다. 페로브스카이트의 상용화를 위해서는 인체 및 환경에 유해한 납 성분이 들어가지 않은 합성법의 개발이 필수적으로 해결해야할 우선 과제였다. 이에, KIST 연구팀은 다양한 시도 끝에 유해한 납 대신 희토류계 원소인 이터븀(Ytterbium, 원자번호 70번)를 사용하여 고품질, 고균일도를 가지는 페로브스카이트 나노소재 합성에 성공하였으며, 이를 활용하여 고성능 광검출기 소자를 제작한 결과를 보고하였다. 또한, 연구팀은 극저온 분광학적 방법을 통해 합성된 이터븀(Ytterbium, Yb)기반 페로브스카이트 나노소재의 전하 운반체 동력학 메커니즘을 분석하여, 여기자-포논(phonon) 커플링 효과**를 관찰하였다. 이를 통해 해당 소재가 가지는 우수한 양자 효율과 더불어 좁은 파장 너비에 대한 원리를 효과적으로 규명할 수 있었다. **여기자-포논(phonon) 커플링 효과 : 물질이 빛을 흡수함으로써 생성된 여기자 (전자-정공의 쌍)와 물질의 격자 진동에너지를 뜻하는 포논의 겹침 현상. KIST 김태욱 센터장은 “이번 연구는 납이 들어가지 않은 페로브스카이트 나노소재 연구에 대한 새로운 활로를 제시함과 더불어, 해당 원소재의 응용 및 상업화를 위한 획기적인 계기가 될 것”이라고 밝혔으며, 전남대 이상현 교수는 “첨단소재에 사용되는 희토류계 원소를 페로브스카이트 나노소재에 도입함으로써 다양한 응용연구와 함께 신소재에 대한 원천기술 확보가 가능할 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업 및 한국연구재단 나노?소재원천기술개발사업으로 수행되었으며, 국제적 재료화학분야의 권위지 어드벤스드 머터리얼스(Advanced Materials, IF: 25.809, JCR : 1.01%)에 최신호에 게재되었다. *(논문명) Rare-Earth-Element-Ytterbium Substituted Lead-Free Inorganic Perovskite Nanocrystals for Optoelectronic Applications - (제 1저자) 한국과학기술연구원 문병준 연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 김상진 박사((現)삼성전자) - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이승민 학생연구원 - (공저자) 한국과학기술연구원 김태욱 센터장 - (교신저자) 전남대학교 이상현 교수 <그림설명> [그림 1] 합성된 페로스카이트 나노소재의 표면을 관찰한 TEM 및 SAED 패턴 이미지이다. 평균 나노소재 크기는 9.5 nm 이며, 내부 격자 (200) 간격은 0. 31 nm로 확인된다. [그림 2] 해당 페로브스카이트 나노소재의 광학적 특성을 보여주는 결과이다. 여기파장의 위치와는 상관없이 671 nm에서 강한 발광특성을 보이며, 저온 발광특성 분석을 통해 합성된 나노소재의 여기자 결합 에너지 (33 meV), 여기자와 다양한 종류의 포논과의 커플링 세기 등의 고유 물성을 확인할 수 있다. [그림 3] 해당 페로브스카이트 나노소재를 활용한 그래핀/페로브스카이트 나노소재 하이브리드 광검출기 소자 (Photodetector)의 측정 결과이다. 본 실험 결과 으로부터, 해당 소자는 뚜렷한 on-off 스위칭 현상을 보이며, 높은 광응답성 (Photoresponsivity, 2.4 X 103 A W-1)및 외부 양자효율 특성 (External quantum efficiency (EQE), 5.8 X 105%)을 보임을 확인 할 수 있다.

- 246

- 작성자기능성복합소재연구센터 김태욱 박사팀

- 작성일2019.07.23

- 조회수9683