보도자료

-

275

토종 자생식물 ‘제주상사화’에서 추출한 활성물질, 염증 및 퇴행성 뇌질환 치료 후보 물질 기대

- 한반도 자생식물 ‘제주상사화’에서 추출한 항염증 효능 천연물질 발견 - 미세교세포 및 알츠하이머 동물 실험 통해 퇴행성 뇌질환 효과 규명 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 강릉분원 천연물소재연구센터 양현옥 박사팀은 한반도 토종 자생식물인 ‘제주상사화’에서 추출한 유효성분(E144)이 강력한 항염증 효능을 지니고 있는 것을 확인했다고 밝혔다. 염증반응은 다양한 질환에서 공통으로 일어나는 생리 반응으로 외부 물질의 침입에 대항하는 역할을 한다. 하지만 그 정도가 심해지면 다양한 부작용을 동반하여 질환을 악화시킨다. 이는 퇴행성 뇌 질환 중 하나인 알츠하이머 질환에서도 예외가 아니다. 실제로 알츠하이머 질환 환자들의 뇌 조직에서 과도한 염증반응이 발생하는 연구결과들이 다수 보고되고 있다. 기존의 항염증 의약품들은 다양한 부작용들을 유발했다. 그래서 부작용이 적은 천연물 소재에서 항염증 물질을 찾으려는 노력과 연구들이 계속되고 있다. KIST 양현옥 박사는 천연물 소재인 제주상사화 추출물을 활용하여 알츠하이머 질환에서 주요하게 관찰되는 과도한 중추신경계 염증반응을 억제할 수 있는 유효성분을 발견하여 주목받은 바 있다. (※Molecular Neurobiology. 2018 Dec; 55(12):8953-8964) KIST 연구진은 기존 연구결과를 토대로 제주상사화 추출물과 여기에서 유래한 활성물질 ‘E144(7-Deoxy-trans-dihydronarciclasine)’ 성분을 분리하여 각종 실험을 진행하였다. 그 결과 뇌 안의 염증반응을 주로 유발하는 미세교세포*의 다양한 염증 인자들이 추출 활성물질(E144) 물질에 의해 억제되는 것을 확인하였다. *미세교세포(Microglia): 뇌의 회백질에서 많이 발견되는 작은 비신경성 간질세포로 신경조직의 노폐물에 대해 식작용을 하며 뇌 신경계 염증반응에도 기여한다. KIST 연구진은 추가 연구를 통해 알츠하이머 질환이 유발된 유전자 조작 실험쥐를 이용, 활성물질을 투여하여 뇌 조직 내 염증 인자가 현저히 감소함을 밝혀냈다. 연구진은 특히 대뇌피질 부분에서 염증이 억제되어 완화되는 것을 확인하였다. KIST 양현옥 박사는 “이번 성과는 천연물 소재를 활용해 난치성으로 분류되는 퇴행성 뇌 질환 치료용 의약품의 개발 가능성을 찾아냈다는데 의미가 있다.”고 말하며, “특히 한반도 토종 자생식물인 제주상사화가 그 소재로 사용됐다는 점에서 국산 고부가가치 천연물 소재 개발에도 기여할 것으로 기대한다.”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 바이오 의료기술 개발사업(전통천연물 기반 유전자 동의보감 사업과 생명연구 자원확보관리 및 활용 사업)으로 수행되었다. 본 연구결과는 천연물 및 식품 연구 분야의 국제 저널인 ‘Journal of Agricultural and Food Chemistry’ (IF : 3.571, JCR 분야 상위 4.46%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) 7-Deoxy-trans-dihydronarciclasine isolated from Lycoris chejuensis inhibits neuroinflammation in experimental models - (제 1저자) 한국과학기술연구원 Zhao Dong 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 양현옥 책임연구원 <그림설명>

- 274

- 작성자천연물소재연구센터 양현옥 박사팀

- 작성일2019.09.24

- 조회수8748

-

273

이산화탄소로 에너지원을 만드는 인공광합성 기술적 난제 해결, 안정성 확보

- 이산화탄소 전환 효율 98%, 안정성 100%인 전기화학적 포름산 생성 촉매 기술 개발 - 새로운 학·연 협력 모델로 서울대-KIST 공동연구를 통해 세계 최고 수준 연구성과 창출 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 국가기반기술연구본부 민병권 본부장, 황윤정 박사 연구팀은 서울대학교(서울대, 총장 오세정) 재료공학부 남기태 교수 연구팀과의 전략적 협력 연구인 ‘KIST Joint Research lab’ 사업을 통해 인공광합성 분야의 난제 중 하나인 이산화탄소로부터 포름산을 안정적으로 만들어내는 전기분해 기술을 개발했다고 밝혔다. 인공광합성 기술은 태양광과 같은 신재생 전기에너지를 이용하여 물과 이산화탄소를 탄화수소 화합물로 전환하는 기술이다. 이 기술은 이산화탄소 저감 효과와 더불어 유용한 연료 및 고부가가치 화학 원료를 생산하기 때문에 미래 친환경 에너지 및 화학 산업을 선도할 수 있는 핵심 기술이다. ‘팔라듐’ 금속을 촉매로 활용하면 이산화탄소를 포름산으로 전환할 수 있다. 포름산은 상온에서 자발적으로 수소로 전환되며, 안정적인 액체 상태로 존재하여 운반이 쉽다. 따라서 향후 차세대 자동차 연료로 사용될 가능성이 크며 수소 에너지 산업과도 깊은 연관성을 가지는 중요한 화학물질이다. 팔라듐 금속은 이산화탄소로부터 포름산을 전기화학적 방법으로 전환할 때, 가장 효과적인 촉매로 알려져 있다. 매우 높은 선택도로 포름산을 만들어내는 획기적인 소재이다. 하지만 반응 도중 생성되는 물질인 일산화탄소가 촉매 표면에 흡착되어 촉매 성능이 빠르게 저하되는 고질적인 문제가 있어서 산업적으로 활용되지 못하고 있다. 서울대-KIST 공동연구진은 전압을 가하여 산화 반응을 유도하면 촉매 표면에 흡착된 일산화탄소가 포름산보다 먼저 산화된다는 사실에 주목하였다. 더욱이 특정 전압 범위에서는 포름산에는 영향을 주지 않고 문제가 되는 일산화탄소만을 산화시켜 제거할 수 있다는 사실을 새롭게 발견하였다. 이러한 과학적 발견을 바탕으로 환원/산화 반응을 주기적으로 교차하여 유도하는 새로운 ‘2단계 전기분해법’을 고안하여 촉매 활성이 영구적으로 유지되면서 98%의 선택도로 포름산을 생성해내는 놀라운 촉매 반응 시스템을 개발하였다. KIST 민병권 본부장은 “본 연구는 국내 최고의 대학과 연구소의 연구자들이 힘을 합쳐 인공광합성 기술의 가장 어려운 숙제인 촉매 안정성 문제를 해결하기 위한 돌파구를 마련했다는 점에서 큰 파급력이 있다.”라고 말하며, “또한 본 연구를 주도적으로 수행한 이찬우 박사는 올해 국민대학교 응용화학과 조교수로 임용되는 등 연구성과뿐만 아니라 인재 양성 측면에서도 새로운 학연 협력의 좋은 모델을 구축했다는 점에도 큰 의의가 있다.”라고 밝혔다. KIST는 2016년부터 국내의 유능한 교수를 선정하여 KIST의 최고 수준 연구팀과의 전략적 협력 연구를 통해 고난도 기술 난제 해결 및 세계적 연구성과 창출을 위한 새로운 형태의 융합연구 프로그램인 ‘KIST Joint Research Lab’ 사업을 진행하고 있다. 특히 서울대-KIST Joint Research Lab은 우리나라 인공광합성 기술의 실용화를 위한 허브가 될 것으로 기대하고 있다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민)의 지원을 받아 KIST Joint Research Lab 사업으로 수행되었으며 연구 결과는 종합 과학 분야 저명 국제 학술지인 「Nature Communications」 (IF : 11.878, JCR 분야 상위 6.52%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Cyclic two-step electrolysis for stable electrochemical conversion of carbon dioxide to formate - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이찬우 박사((現)국민대학교 조교수) - (제 1저자) 서울대학교 조남헌 박사과정 - (교신저자) 한국과학기술연구원 민병권 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 황윤정 책임연구원 - (교신저자) 서울대학교 남기태 교수 <그림설명> [그림 1] 2단계 전기분해법을 이용한 전기화학적 포름산 생성 기술의 모식도 및 성능 [그림 2] 서울대-KIST Joint Research Lab 심포지움 개최

- 272

- 작성자국가기반기술연구본부 민병권 박사팀

- 작성일2019.09.10

- 조회수19136

-

271

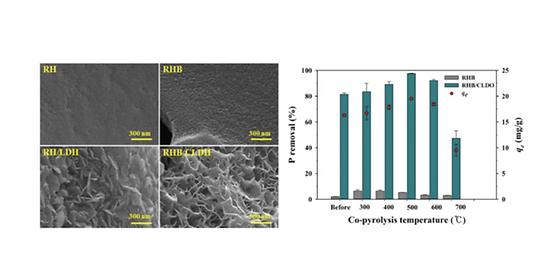

농작부산물 이용한 친환경 나노 합성복합체 개발, 물 속 인(燐) 제거하여 녹조 잡는다

- 버려지는 농작부산물 활용한 나노 합성복합체, 물 속 인(燐)을 효과적으로 제거 - 인 흡착 후 자연퇴비로 활용 가능, 녹조제거 및 광범위한 산업현장에 적용 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 물자원순환연구센터 정경원 박사팀은 국민의 식수원을 위협하는 녹조현상을 예방하기 위해 물 속 인(Phosphorus, 燐)을 효과적으로 제거할 수 있는 친환경 나노 합성복합체를 개발했다고 밝혔다. 주로 수온이 높아지는 6월경부터 발생하는 녹조현상은 호수나 하천에서 식물성 플랑크톤이 대량 증식하여 발생하는 현상으로, 특히 조류의 성장에 필요한 영양염류(질소·인) 중 인(燐) 농도의 증가로 물 속 부영양화를 일으켜 녹조현상을 유발한다. 따라서, 녹조현상을 선제적으로 대응하기 위해서는 인(燐)이 물 속으로 유입되는 것을 사전에 차단하는 것이 매우 중요하다. 최근 친환경 바이오차(Biochar)*를 이용하여 흡착공정을 통한 다양한 물 속 오염물질을 제거하는 연구가 진행되고 있다. 바이오차는 높은 오염물질 제거효율과 함께 환경적·경제적 장점을 바탕으로 기존 활성탄을 대체할 수 있는 물질로 각광을 받고 있다. 하지만, 바이오차는 일반적으로 음전하를 띄고 있어 음이온계 오염물질을 효과적으로 제거하기에 한계가 있었다. *바이오차(Biochar) : 산소공급이 제한된 조건에서 농작부산물, 목재 등을 포함한 다양한 종류의 바이오매스를 열 분해시켜 만들 수 있는 고상의 물질을 통칭함. KIST 정경원 박사팀은 먼저 농작부산물인 왕겨의 표면에 토양 내 다량 함유되어 있는 마그네슘과 알루미늄을 기반으로 한 무독성 무기입자(금속이중층수산화물)을 코팅하고, 공동 열분해(co-pyrolysis) 과정을 통해 보다 쉽고 간단한 방법으로 나노 복합체를 개발하였다. 연구진은 별도의 추가적인 장치 없이 실제 현장에 쉽게 적용이 가능한 복합체를 개발했으며, 여러 다양한 환경조건에서도 안정적으로 인을 제거하는 것을 확인하였다. KIST 정경원 박사팀은 실험을 통해 개발한 바이오차 복합체가 같은 온도조건에서 합성한 바이오차 대비하여 5배 이상 향상된 인(燐)의 흡착성능을 확인하였으며, 흡착공정에서 가장 중요한 요인으로 알려진 농도(pH)의 조절 없이도 약 98%이상의 높은 제거효율을 얻을 수 있었다. 또한 연구진은 흡착 성능뿐만 아니라, 인산염 제거 시 흡착원리를 규명하고, 반복·재이용에 따른 제거율 감소이유 등에 대해 제시하였다. 이렇게 인이 흡착된 바이오차의 경우, 훌륭한 자연퇴비로도 활용이 가능하다는 장점도 있다. KIST 물자원순환연구센터 정경원 박사는 “본 연구를 통해 개발된 복합체는 인 뿐만 아니라 다른 음이온성 오염물질인 비소나 염색 폐수 등에도 높은 제거효율을 보이기 때문에, 다양한 산업현장에 적용될 것으로 기대한다.”고 밝혔다. KIST는 현재 경상북도(경북도청)와 정부산하기관(한국건설기술연구원, 한국전자통신연구원, 한국수자원공사, 구미전자정보기술원)간의 협동 연구를 통한 낙동강 녹조제어 통합 플랫폼 개발에 착수하여 연구에 매진 중이다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업과 국가과학기술연구회(NST) 창의형 융합연구사업으로 수행되었으며, 연구결과는 ‘Composites Part B : Engineering’ (IF : 6.86, JCR 분야 상위 2.000 %)에 최신호에 게재되었다. * (논문명) Adsorption and mechanistic study for phosphate removal by rice husk-derived biochar functionalized with Mg/Al-calcined layered double hydroxides via co-pyrolysis - (제1저자) 한국과학기술연구원 정경원 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 정경원 선임연구원 <그림설명> 합성조건에 따른 물리화학적 특성변화 및 복합체 형성원리 규명 (좌) 왕겨(RH), 왕겨바이오차(RHB), 왕겨/금속이중층수산화물(RH/LDH), 복합체(RHB/CLDH)의 주사전자현미경 사진 (우) 왕겨바이오차와 복합체의 인 제거율 비교 복합체 흡착원리 규명 (좌) 음이온계 염색 물질이 들어있는 폐수 (우)복합체를 이용하여 염색 물질 제거 결과. 흡착 후 투명해진 물을 확인할 수 있다.

- 270

- 작성자물자원순환연구센터 정경원 박사팀

- 작성일2019.09.05

- 조회수11409

-

269

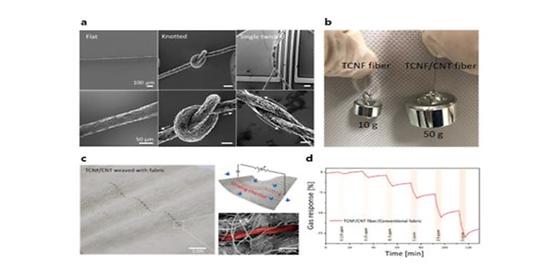

멍게껍질과 탄소나노튜브로 만든 복합섬유, 유해가스 감지하는 웨어러블 센서 만든다

- 후처리 공정 및 촉매 없이 유해가스 감지 센싱기능을 보유한 복합섬유 개발 - 대량생산 및 일반 섬유에 직조 가능, 차세대 웨어러블 센서 활용 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 기능성복합소재연구센터 정현수 박사, 이승기 박사 연구팀은 한국과학기술원(KAIST, 총장 신성철) 정희태 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 후처리 공정이 전혀 필요 없고, 연속으로 대량생산이 가능한 섬유형 이산화질소(NO2) 센서를 개발했다고 밝혔다. 최근 웨어러블(wearable) 기기가 일상에 널리 보급된 가운데, 관련 분야의 연구 또한 매우 활발하다. 그중에서도 착용을 통해 상태와 환경을 실시간으로 손쉽게 감지할 수 있는 ‘웨어러블 센서’가 주목을 받고 있다. 웨어러블 센서는 여러 소재와 결합하여 그 모양과 기능을 달리할 수 있는데, 섬유 형태는 유연하며, 일반 섬유에 직조를 할 수 있어 가장 이상적인 플랫폼으로 주목받고 있다. 기존의 섬유 기반 센서 소재들은 대부분 일반 섬유에 전도성 소재와 센서 소재를 혼합하여 코팅하는 방식으로 제작되는데, 저항이 높아 높은 전압이 필요하고 무엇보다 섬유와 코팅되는 소재들의 결합력이 떨어져 내구성에 문제가 많았다. 이를 해결하기 위해 섬유 자체가 전도성을 가지는 그래핀산화물* 섬유가 등장했다. 그러나 그래핀 섬유는 후처리 공정이 필수적이며, 유연성이 많이 저하되고, 공정 및 소재 비용이 많이 소요되어 경제적이지 못하다는 단점이 지적되어왔다. *그래핀산화물(graphene oxide): 흑연의 산화를 이용한 화학적 박리를 통해 얻는 탄소원자로만 이루어진 2차원 평면을 가지는 그래핀의 산화물 형태 KIST 연구진은 버려지는 멍게껍질로부터 나노셀룰로오스**를 추출, 탄소나노튜브***와 결합한 복합섬유를 제조하여 후처리 및 촉매가 필요 없는 이산화질소 센서 소재를 개발했다. 또한, 개발한 복합섬유는 기계적 강도와 유연성을 동시에 보유하고 있어 일반 섬유와 직조가 가능하다. 실제로 연구팀은 복합섬유를 삽입한 직물을 만들어 유해가스인 이산화질소를 감지하는 데 성공했다. ** 나노셀룰로오스(nanocellulose): 녹색 식물, 다양한 형태의 조류 및 난균류의 세포벽을 구성하는 요소로써 지구상에 가장 풍부한 유기 화합물인 셀룰로오스를 나노(10억분의 1) 수준으로 분해한 물질 *** 탄소나노튜브(carbon nanotube): 탄소원자로만 이루어진 원통형의 나노 구조체 특히 이미 산업화되어 있는 일반 습식방사법으로 복합섬유를 연속 생산할 수 있어, 향후 값싼 웨어러블 가스 센서를 상용화하는 데 있어 매우 유리할 것으로 보인다. 연구에 쓰인 소재 가격만으로 연구진이 제조비용을 산출한 결과 섬유 1m당 약 0.01$ (약 10원) 미만의 비용이 드는 것으로 확인되었다. 이 방법으로 제조된 복합섬유는 전도성, 다공성 그리고 이산화질소 가스에 대한 높은 선택성과 감도(ppb 레벨)를 제조단계에서부터 one-step으로 보유하고 있다. KIST 정현수 박사는 “본 연구는 웨어러블 센싱 소재로서 갖춰야 할 기본 물성들을 재료의 복합화를 통해 효율적으로 한 번에 제조할 수 있는 있다는 점에서 매우 중요하다”라고 강조하고 “향후 이산화질소 외에 다른 유해가스 검출용 웨어러블 소재를 경제성 있게 개발하는 데 매진하겠다”라고 밝혔다. 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 오픈리서치프로그램과 한국연구재단 나노소재기술개발사업을 통해 수행되었으며, 연구결과는 소재 분야 유명 국제저널인 ‘ACS Nano’(IF: 13.71, JCR 분야 상위: 4.04%)에 최신호에 게재되었으며, KIST는 제조기술에 대한 국내 특허를 출원 완료(2018-0141635) 했다. *(논문명) ‘Continuous Meter-Scale Synthesis of Weavable Tunicate Cellulose/Carbon Nanotube Fibers for High-Performance Wearable Sensors’ - (제 1저자) 한국과학기술원 조수연 박사 - (공저자) 한국과학기술연구원 유하영 연구원(박사과정) - (교신저자) 한국과학기술연구원 정현수 박사, 이승기 박사 / 한국과학기술원 정희태 교수 <그림설명> ▲ (a) 본 연구에서 개발된 TCNF/CNT 복합섬유 연속 방사 공정 모식도(b) 미터스케일생산 제품(c) 복합섬유를 구성하고 있는 마이크로/나노 크기의 기공 구조 이미지 (d) 복합섬유 소재 표면적 분석을 위한 BET 측정 결과 ▲ (a) 본 연구에서 개발된 TCNF/CNT 복합섬유의 유연성 확인을 위한 매듭, 꼬임 구조 형성 이미지 (b) 단일 복합섬유의 강도 확인을 위한 리프팅 테스트 (c) 일반 모직에 직조한 복합섬유(붉은색) 기반 센서 이미지 (d) NO2 가스의 농도에 따른 센서 검출 반응성 그래프

- 268

- 작성자기능성복합소재연구센터 정현수 박사팀

- 작성일2019.09.03

- 조회수9284

-

267

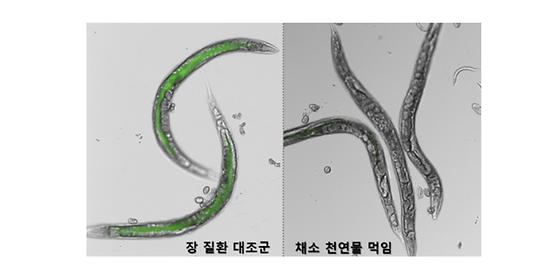

벌레를 이용하여 장 건강에 좋은 특효약 개발한다

- ‘예쁜꼬마선충’ 벌레를 이용하여 장 질환 치료용 천연물 발굴 성공 - 장 건강 효능을 빠르게 탐색, 향후 바이오제품 개발에 기여할 것 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 강릉분원 천연물연구소(분원장 하성도) 천연물인포매틱스연구센터 강경수 박사팀은 ‘예쁜꼬마선충’이라는 벌레를 이용하여 장질환 개선효능을 빠르게 평가할 수 있는 기술을 개발하는데 성공하였으며, 이 기술을 활용하여 장 질환 개선에 좋은 천연물 후보물질을 발굴하는데 성공하였다. ‘예쁜꼬마선충(Caenorhabditis elegans)’은 흙에 서식하는 1 밀리미터 정도 크기의 투명한 벌레로 900여개의 체세포와 300여개의 신경세포, 2만 여개의 유전자로 구성되어 있다. 꼬마선충의 유전자 중 40%가 인간에게 보존되어 있는 것으로 밝혀져 세포 사멸, 노화 등의 생물학적 기작이 인간에게도 적용될 수 있다고 알려졌다. 장누수 증후군, 염증성 장질환과 같은 만성 장 질환을 개선·치료하는 식의약품을 개발하기 위해서는 다양한 물질들의 장 질환 치료 효능과 잠재적 독성을 빠르게 검증할 수 있는 기술이 필수적이다. 이를 위해서는 환자를 대상으로 하는 최종적 단계인 임상시험 전에, 전임상시험이라 불리는 사람을 대체하는 포유동물을 대상으로 효능평가와 독성실험을 거치게 된다. 이러한 전임상 실험 과정에서 쥐, 토끼, 개와 돼지 같은 포유동물의 희생은 불가피하며, 많은 연구개발 비용이 소요된다. KIST 강경수 박사팀은 포유동물 대신 ‘예쁜꼬마선충’이라는 벌레를 이용하여 장 질환 개선효능을 평가하는 방법을 개발하는 데 성공하였다. 벌레에게 장 건강을 나쁘게 하는 유해한 장내균을 먹이면 벌레의 장관 투과도가 크게 나빠지며, 수명이 급격히 줄어들게 된다. 이때 장 건강에 도움을 줄 수 있는 여러 가지 식품이나 천연물 소재를 함께 먹인 다음 벌레의 장 건강이 얼마나 잘 회복되는지 관찰함으로써 장 질환 개선 효능 평가가 가능하다. KIST 연구진은 벌레를 이용한 장 질환 평가 기술을 이용하여 브로콜리, 케일, 배추 등의 채소의 소화과정에서 만들어지는 천연물 대사물질인 <3,3'-다이인돌릴메탄>이 장누수 증후군과 염증성 장질환 개선 효능이 있는 것을 밝혀냈다. KIST 강경수 박사팀은 이러한 예쁜꼬마선충을 이용한 장 건강 평가법을 이용하여 장내 마이크로바이옴을 구성하는 다양한 장내미생물과 인체 질병, 건강과의 상관관계를 연구하는데 활용할 계획이다. 또한 향후 한반도 자생식물 유래의 천연물 신물질과 유익한 프로바이오틱스 유산균을 이용하여 장 건강을 개선하고, 건강수명을 늘려줄 수 있는 건강기능식품, 신약후보물질 등 다양한 바이오소재 개발에 나설 계획이다. 연구진은 이번 연구결과를 통해 포유동물의 희생을 최소화하여 동물연구윤리를 지켜나가고, 꼭 필요한 포유동물 실험에 집중함으로써 연구의 효율성을 획기적으로 높일 수 있을 것으로 기대한다고 밝혔다. KIST 강경수 박사는 “예쁜꼬마선충이라는 벌레는 사람과 비슷한 소화기관과 유전자를 가지고 있어서, 향후 다양한 장내 미생물과 인체질병과의 상관관계를 구명하는 기초연구뿐만 아니라 장 질환 개선용 식의약품의 개발과 같은 산업원천 기술로도 요긴하게 쓰일 수 있다.”고 설명하였다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST기관고유사업인 ‘천연물유래 광반응 신물질 개발’ 사업과 ‘천연물-마이크로바이옴 상호작용 연구’ 사업을 통해 수행되었으며, 연구결과는 미국 화학회가 발간하는 국제 학술지인 ‘Journal of Agricultural and Food Chemistry(농업식품화학회지)’ (IF: 3.412, JCR 분야 상위 2.632%) 최신호에 속표지(Supplementary Cover) 논문으로 게재되었다. * (논문명) 3,3'-Diindolylmethane Improves Intestinal Permeability Dysfunction in Cultured Human Intestinal Cells and the Model Animal Caenorhabditis elegans. - (제1저자) 한국과학기술연구원 김주연 연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 강경수 선임연구원 <그림설명>

- 266

- 작성자천연물인포매틱스연구센터 강경수 박사팀

- 작성일2019.09.02

- 조회수9978

-

265

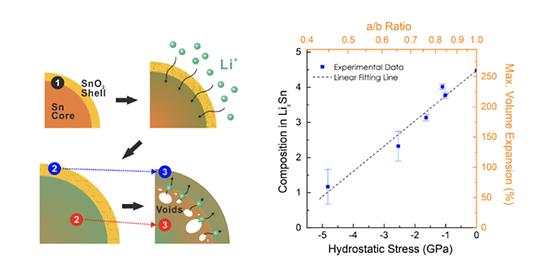

보도블럭 지나가면 충전? 압력으로 충전되는 리튬이온 배터리 소자 개발

- 압력으로 배터리 충전, 전해질 내 전극의 리튬 변화 관찰 및 거동 규명 - 낭비되는 압력 에너지를 전기로 변환하는 에너지 하베스팅에 적용 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 전자재료연구단 김상태 박사팀은 KAIST 육종민 교수팀과 공동연구를 통해 배터리 충전, 방전과정에서 압력이 미치는 영향을 밝히고, 이를 바탕으로 압력을 가하여 충전할 수 있는 리튬이온 배터리의 가능성을 최초로 제시하였다. 최근 대용량 에너지저장 매체에 대한 수요가 증가하면서, 고용량 리튬합금 배터리 개발에 관심이 집중되고 있다. 하지만 이 배터리들은 충전, 방전과정에서 발생하는 압력으로 인해 용량이 극심하게 떨어지고, 부피가 크게 변하는 문제를 갖고 있다. 수많은 연구진이 그 압력과 그로 인한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있지만 리튬 전지 전극에 압력을 주었을 때 나타나는 현상은 나노 단위에서 일어나기 때문에 실험 환경 조성에 어려움이 있어 직접적인 측정 및 관찰이 어려웠다. KIST·KAIST 공동연구진은 압력이 배터리에 미치는 영향을 나노 단위에서 직접 관찰 및 해석하기 위해 대표적인 고용량 리튬합금 전극 물질인 주석을 활용하였다. 실시간 그래핀 액상 투과전자현미경을 통해 표면에 발생하는 압력이 주석 나노입자에 미치는 영향을 확인하여 전극 충전 시에 압력에 의한 방전 현상을 최초로 직접 관찰하는 데 성공하였다. 또한, 열역학적 계산과 모델링을 통해 배터리 전극 내 압력 차이를 예측하고 그에 따른 전기화학 에너지 차이가 리튬 이온의 이동 및 방전의 구동력임을 해석하였다. KIST·KAIST 공동연구진은 이번 연구를 통해 압력과 전극 내의 리튬 이온의 양이 반비례적 관계를 갖는다는 것을 밝혔다. 이를 기반으로 사람의 밟는 움직임 등으로 압력을 주어 리튬을 이동시켜 충전하는 배터리를 구성할 수 있다는 가능성을 제시하였다. 연구진은 구부리거나 밟는 등 외부에서 힘을 줄 때 충전되는 배터리 소자를 개발해 테스트해 본 결과, 성인 남성 1명이 밟았을 때 약 0.5 mA 정도의 전력이 발생했다. 이는 성인 4명이 밟는다고 가정했을 때, 저전력 블루투스 모듈이 부착된 센서(약 2 mA)를 구동하는 것이 가능한 전력이다. 외부에서 전기를 공급하지 않아도 스스로 전기를 발생시키고 저장하는 이 소자는 향후 보도블럭 등에 설치되어 낭비되는 에너지를 전기로 변환하는 에너지 하베스팅에* 쓰일 수 있을 것으로 기대된다. *에너지 하베스팅 : 주변에 낭비되는 폐열, 진동 등의 에너지를 전기로 변환하는 기술 KIST 김상태 박사는 “이번 연구결과는 기계에너지를 전기화학 에너지로 저장 가능한 성과로, IoT 센서 등 고효율 에너지 하베스터 설계에 이바지할 것으로 기대된다.”라고 전망했으며, KAIST 육종민 교수는 “요즘 전기자동차, ESS 등 안정적이고 장기간 사용할 수 있는 고용량 리튬배터리 소재에 관한 관심이 높은데, 이번 연구를 통해 새로운 고용량 합금 계열 전극의 디자인에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 주요사업과 국가과학기술연구회 창의형 융합연구사업, KAIST 글로벌 특이점 연구사업의 지원을 받아 수행되었으며, 소재 분야 국제 저널인 ‘Nature Communications’ (IF: 11.88, JCR 분야 상위 6.5%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Strong Stress-Composition Coupling in Lithium Binary Alloys - (제 1저자) 한국과학기술원 서현국 박사과정 (공저자) 한국과학기술연구원 강종윤 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 김상태 선임연구원 한국과학기술원 육종민 교수 <그림설명> [그림 1] 주석-주석 산화물 코어-쉘 구조 나노입자 [그림 2] 실시간 그래핀 액상셀-투과전자현미경으로 관찰한 주석-주석 산화물 나노입자의 리튬화 과정 [그림 3] 코어-쉘 구조 나노입자의 리튬화 과정에서 나타나는 스트레스-조성 상관관계 모델.

- 264

- 작성자전자재료연구단 김상태 박사팀

- 작성일2019.08.30

- 조회수12384

-

263

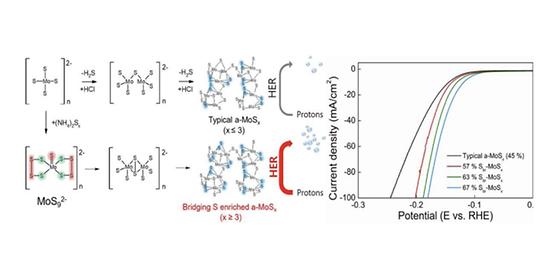

비싼 백금 소재 대체할 복합재료 촉매, 저비용·고효율 수소생산 촉매 가능성 열어

- 특정 결합 증가 및 탄소나노튜브와의 복합 재료화를 통해 촉매 성능 향상 - 저비용·고효율의 친환경 수소생산 구현으로 수소 자동차 대중화에 기여 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 탄소융합소재연구센터 이성호 센터장과 건국대학교(건국대, 총장 민상기) 미래에너지공학과 조한익 교수 공동연구팀은 값 비싼 백금계 소재가 아닌 수소 흡착성능이 뛰어나고 값싼 ‘황화 몰리브데늄(MoS3)’과 탄소나노튜브를 이용하여, 수소를 고효율로 생산하는 촉매를 제조하는 데 성공했다고 밝혔다. 최근 수소연료전지 자동차, 수소를 이용한 에너지저장 방식 등 전 세계적으로 수소 경제사회 활성화를 위한 노력이 세계 각국에서 이루어지고 있다. 성공적인 수소 경제사회를 위해서는 에너지저장에 필요한 수소를 효율적으로 만들어 내야만 한다. 수소생산을 위해서는 주로 물을 전기분해하여 사용하는데, 이때 백금 등의 귀금속을 촉매로 사용하고 있다. 값비싸고 구하기 어려운 귀금속을 이용하여 수소를 생산하는 것은 경제적 부담이 매우 커서 백금 대신에 경제적으로 사용할 수 있는 촉매를 개발할 필요가 있다. KIST 연구진은 비정질 황화 몰리브데늄(MoS3)에 중점을 두고 촉매 개발 연구를 진행했다. 이 물질은 황과 몰리브데늄이 결합되어 있는 무기화합물로서 수소를 흡착하는 능력이 우수하다. 이 성질을 갖는 황화 몰리브데늄을 촉매로 사용하면 물을 전기분해하여 친환경적이고 고효율로 수소를 생산할 수 있다. 또한, 기존의 촉매는 값비싼 백금 등의 귀금속으로 만들어지는 데 비해 원가가 매우 저렴해 차세대 수소생산 촉매로 주목받고 있다. 하지만 황화 몰리브데늄은 전기 전도도가 낮고, 촉매로써 잘 활성화되지 않기 때문에 충분한 성능을 보이지 못했다. 성능 향상을 위한 방법으로 황화 몰리브데늄의 크기나 형태를 조절하는 연구가 집중적으로 진행됐으나, 그 구조가 복잡하여 여러 부작용이 발생했다. KIST 연구진은 황화 몰리브데늄에 간단한 화학적 처리하여 특별한 결합구조를 다수 생성한 후, 탄소나노튜브* 표면에 도포하여 복합재료 촉매를 제조하였다. 그 결과, 수소를 생산하는 데 영향을 미치는 ‘강하게 결합된 황(가교화된 황, Bridging S)’의 수가 많아져 기존 대비 약 30% 향상된 성능을 보였다. *탄소나노튜브(carbon nanotube fiber) : 탄소로 이루어진 원기둥 모양의 탄소 동소체로 높은 전기 전도도 및 기계적 강도를 지니고 있다. KIST 탄소융합소재연구센터 이성호 센터장은 “기존의 황화 몰리브데늄 촉매의 성능을 획기적으로 개선한 성공사례”라며, “이를 이용한 저비용·고효율, 친환경 수소생산 성능 구현은 수소 자동차와 수소 충전소의 대중화를 앞당기는 중요한 초석이 될 것으로 생각한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 주요사업, 기후변화대응과제로 수행되었으며, 연구 결과는 촉매 분야 최고 수준 과학전문지인 ‘Applied Catalysis B: Environmental’(IF: 14.23, JCR 상위 0.96%) 최신호에 게재되었다. *(논문명) ‘Insight into the Superior Activity of Bridging Sulfur-Rich Amorphous Molybdenum Sulfide for Electrochemical Hydrogen Evolution Reaction’ - (제 1저자) 한국과학기술연구원 탄소융합소재연구센터 이철호 연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 탄소융합소재연구센터 이성호 책임연구원 - (교신저자) 건국대학교 미래에너지공학과 조한익 교수 <그림설명> [그림 1] ㅇ 비정질 황화 몰리브데늄의 성장 원리와 특정 결합의 함량에 따른 수소생산 촉매 특성을 전류 밀도로 나타낸 그래프 ㅇ 가교화된 황(Bridging S)의 비율이 증가할수록 수소생산 성능 향상이 급격히 일어남을 알 수 있다.

- 262

- 작성자탄소융합소재연구센터 이성호 박사팀

- 작성일2019.08.27

- 조회수8577

-

261

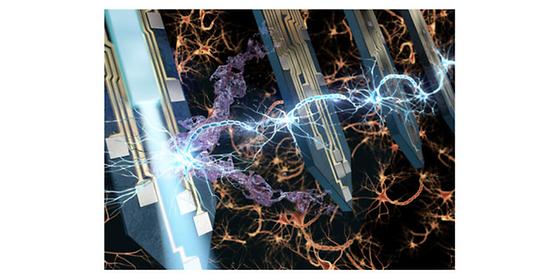

신경회로 조절하는 초소형 다기능 브레인 칩 개발

- 생쥐 뇌에 약물전달해 기억회로 조절, 뇌기능 정밀 조절 응용 기대 KIST 조일주 박사 연구팀은 뇌의 여러 부위에서 발생하는 신경신호를 동시에 측정하는 한편 약물이나 빛을 전달할 수 있는 초소형 브레인 칩을 개발했다고 22일 밝혔다. 뇌에 대한 이해를 통해 뇌질환을 정복하거나 뇌기능을 증강시키기 위해서는 뇌에서 발생하는 신호를 세포 하나하나 수준에서 정밀하게 측정해야 한다. 때문에 뇌에 칩을 삽입하거나 비침습적 영상기술로 신경신호를 측정하려는 연구가 활발하다. 이는 감지한 신경신호를 통해 생각을 읽어 동작이나 언어표현 없이도 기계를 움직이고자 하는 뇌-기계 인터페이스 시스템(brain?machine interfaces, BMIs)의 핵심기술이기도 해 더욱 주목받는다. 브레인 칩을 통해 뇌에서 나오는 신호를 읽어 뇌 기능의 이상을 확인하는 것은 가능했으나 반대로 뇌에 신호를 보내는 양방향 소통은 아직 많이 연구되지 않았다. 뇌기능을 제어하기 위해 파킨슨씨병 환자 등을 대상으로 심부자극술을 위한 칩이 사용되고 있으나 뇌 회로의 정밀한 자극이나 뇌신호 변화의 동시 측정은 어려웠다. 연구진은 머리카락 굵기의 아주 얇은(40마이크로미터 두께) 초소형 브레인칩을 개발하고 이를 살아있는 생쥐의 뇌에 삽입하여 생쥐의 기억을 담당하는 해마 부위에 빛과 약물을 전달함으로써 뇌회로를 강화하거나 약화시킬 수 있음을 확인했다. 빛이나 약물 자극으로 기억을 담당하는 신경회로를 제어할 수 있음을 보여준 것이다. 또한 이 과정에서 해마 여러 부위에서 동시다발적으로 발생하는 광범위한 신경신호를 단일 세포수준에서 정밀하게 측정해냈다. 특히 이식시 조직손상이나 감염 가능성과 직결되는 요소인 소형화측면에서 눈에 띄는 성과를 얻었다. 약물이동채널과 광자극을 위한 광도파로(optical waveguide), 전기자극을 위한 전극, 뇌신호 측정전극을 모두 머리카락 굵기의 실리콘 구조체에 집적한 것이다. 기존 탐침 대비 6~8배 가까이 축소된 작은 크기의 탐침 4개와 32개의 전극이 내장되어 신경세포 하나하나로부터 신호를 읽어 들이고 약물이나 빛을 수 초 내 직접 전달했다. 이번 연구결과는 마취된 생쥐에서 이뤄진 것으로 연구진은 향후 깨어있는 생쥐를 대상으로 행동연구를 함께 추진할 계획이다. 조일주 박사는 “뇌기능을 정밀하게 조절할 수 있는 초소형 시스템을 개발한 것”이라며 “향후 기존 뇌회로 연구방법의 한계를 극복하고 뇌 기능 정밀조절 방법을 제시할 수 있을 것으로 기대된다”고 의의를 설명했다. <그림설명> 브레인칩을 구성하고 있는 다기능 탐침 어레이_(좌) 브레인 칩을 구성하고 있는 탐침 어레이의 확대 모습, (우) 광자극, 약물자극, 전기자극 및 신호 측정 기능이 집적된 초소형 브레인칩이 패키징된 모습 다기능 브레인칩의 개념도_4개의 탐침에서 광자극, 약물전달 등의 자극과 신경신호 측정을 통하여 신경세포간의 연결을 확인하는 모습을 보여주는 개념도

- 260

- 작성자바이오마이크로시스템연구단 조일주 박사팀

- 작성일2019.08.26

- 조회수10928

-

259

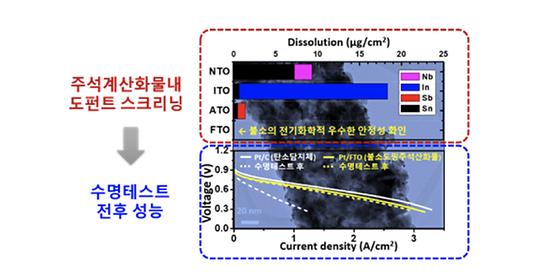

불소 첨가된 주석산화물 나노튜브 촉매 담지체 개발, 수소연료전지 내구성 높인다

- 연료전지 내 담지체의 전기화학적 열화 문제 해결, 성능과 안정성 향상 - 비탄소계 금속산화물 담지체의 도입을 통해 장기적 내구성 획기적 개선 최근 수소 전기차가 내연기관 자동차를 대체할 미래 친환경 자동차로서 주목받으며, 그 동력원인 수소연료전지의 성능과 내구성 향상을 위한 연구 또한 활발히 이뤄지고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 수소연료전지연구단 김진영 박사팀은 비탄소계 촉매 담지체를 활용하여 수소연료전지의 성능과 안정성을 획기적으로 높일 수 있는 기술을 개발했다. 수소연료전지에는 일반적으로 저온에서도 반응이 우수한 백금 나노촉매(2~5 나노미터(nm, 10억분의 1m) 크기)를 주로 사용한다. 담지체는 촉매의 반응성 및 선택성 등을 향상시키는 물질을 말하는데, 연료전지용 백금 촉매는 촉매 반응을 향상시키는 탄소 담지체에 분포되어 있다. 그러나 기존의 탄소 담지체들은 반복 사용 시 쉽게 부서져 연료전지 성능을 떨어뜨리는 한계를 가지고 있었다. 전기화학적 열화로 인해 담지체가 부서지는 문제를 해결하기 위해 KIST 연구팀은 탄소계가 아닌 비탄소계 소재에서 해답을 찾았다. 비탄소계 금속산화물 소재는 높은 전기 전도도와 전기화학적 처리에도 잘 부서지지 않는 우수한 내부식성을 보이는 것으로 알려져 있다. 비탄소계 금속산화물로 잘 알려진 주석산화물은 우수한 내부식성을 보인다. 하지만 전기전도성이 낮아 다양한 원소를 첨가하여 전기전도도를 높여야만 하고, 장기 구동 시에는 첨가된 원소들이 전기화학적으로 용출되는 현상이 발생하여 오히려 전기전도성이 감소하는 문제가 발생하였다. KIST 김진영 박사팀은 주석산화물에 다양한 양이온과 음이온 원소를 도핑하는 시험을 진행하였으며, 이 중 불소가 전기화학적으로 가장 안정되며 전기전도도도 우수한 최적의 원소임을 밝혀내었다. KIST 연구진은 불소가 첨가된 주석산화물을 나노튜브 형태의 담지체로 연료전지에 적용하여 가속 수명시험을 수행하였다. 시험 결과, 기존의 탄소 담지체 연료전지는 최대출력밀도가 70%나 감소한 반면, 불소가 도핑된 주석산화물 담지체의 경우에는 최대출력밀도가 7%만 감소하는 최고의 성능 특성을 보였다. KIST 수소연료전지연구단 김진영 박사는 “기존의 탄소계 담지체 소재의 내부식성 문제를 극복하기 위해 비탄소계 소재를 도입하여 우수한 결과를 낼 수 있었다”고 말하며, “우수한 성능의 불소 도핑 주석산화물은 향후 수소연료전지의 촉매 담지체 뿐만 아니라 수전해와 같이 촉매 담지체가 사용되기 어려운 분야에서도 이를 대체할 수 있는 소재로 활용 가능할 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부에서 지원하는 KIST 기관고유사업과 한국연구재단에서 지원하는 기후변화대응 기술개발사업으로 수행되었으며, 연구결과는 ‘Nano Energy’ (IF : 15.548,JCR 상위분야 4.452%) 최신호에 온라인 게재되었다. * (논문명) High-performance Corrosion-resistant Fluorine-doped Tin Oxide as an Alternative to Carbon Support in Electrodes for PEM Fuel Cells - (제1저자) 한국과학기술연구원 김종민 박사 (Post Doc.) 한국과학기술연구원 이여진 석박통합과정 - (교신저자) 한국과학기술연구원 김진영 책임연구원 <그림설명> 그림 1. 본 연구팀에서 개발한 불소가 도핑된 주석산화물나노튜브 촉매담지체 개발 모식도 그림 2. (상) 다양한 도펀트를 갖는 주석계산화물의 전기화학적 부식테스트 후 도펀트 용출량의 측정을 통해 가장 안정한 불소 도펀트 스크리닝 단계. (하) 고분자전해질연료전지에서 열화테스트 전 후의 탄소담지체 기반 상용백금촉매 (Pt/C)및 불소가 도핑된 주석산화물 기반 백금촉매 (Pt/FTO) 성능 비교 평가.

- 258

- 작성자수소연료전지연구단 김진영 박사팀

- 작성일2019.08.22

- 조회수10999

-

257

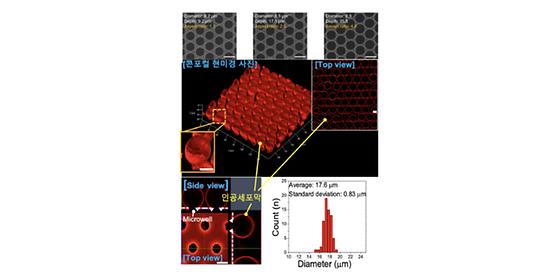

반도체가 냄새를 맡는다? ‘세포’를 모사한 ’초민감·감각 센싱 플랫폼‘ 개발

- 생체 기관의 구조와 유사한 3차원 인공 세포구조물 집적 칩 최초 제작 - 생체 감각기관 모사 초민감 인공 오감 센싱 플랫폼으로 응용 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 뇌과학연구소 바이오마이크로시스템 연구단 김태송 단장 연구팀은 국민대학교 화학과 유연규 교수팀과의 공동연구를 통해 반도체의 주된 재료인 실리콘 기판 위에 수만 개 이상의 3차원 인공세포막을 제작하는 기술을 개발했다고 밝혔다. 또한, 이 인공세포막 표면에 이온 채널* 단백질을 결합하여, 특정 조건을 감지하면 이온 채널이 열리고, 신호를 발생시키는 것을 확인했다. *이온 채널 : 생체막을 관통하는 구멍을 형성하여 생체막 내외의 이온을 통과시키는 단백질 분자. 예를 들어 후각세포의 경우 특정 이온이 채널을 통과하여 전기신호를 만듦으로써 뇌에서 냄새를 인식하게 함 포유동물은 개체마다 특유의 감각 기능을 보유하고 있다. 예를 들어, 개는 인간보다 약 1000배 이상 민감한 후각을 보유하고 있다. 이는 개의 후각세포와, 냄새를 구별하는 이온 채널의 숫자가 훨씬 많기 때문이다. 만약 이들 후각세포를 인공적으로 반도체 소자와 같은 초소형 칩 위에 구현할 수 있다면 공항에서 개를 훈련해 폭발물이나 마약과 같은 금지약물의 검사에 동원하지 않고도 아주 정밀하고 손쉽게 검사함으로써 재난과 위험으로부터 보호할 수 있을 것이다. 지금까지 인공세포막은 시계보다 정확히 이루어지는 생명체의 생명현상을 밝히거나, 생명현상에 관여하는 특정 반응을 밝히기 위한 모델실험, 새로운 약물을 개발하기 위한 사용 등으로 전 세계적으로 큰 관심의 대상이 되어왔다. 그러나 현재까지의 연구결과는 생체환경과 유사한 액체에 떠 있는 세포 모양의 인공 세포(GUV**)를 이용한 것으로, 고체 기판 위에 고정된 인공세포막을 이용한 것이 아니었다. 고체에 고정된 막으로서의 연구는 2차원의 평평한 막을 이용한 방법이 발표되고 있으나, 넓은 표면적을 갖기에는 막의 안정성이 떨어져 인공세포막의 생존시간이 24시간 정도에 불과하여 초민감·감각 센싱 플랫폼으로써 응용하기에 부족한 수준이다. **GUV(Giant Unilamellar Vesicle) : 이중막인 인공세포막으로 이루어진 구형(sphere) 형태의 구조물을 일컬으며 크기가 1~200㎛의 분포를 가짐 KIST 연구진은 이러한 기존의 한계점들을 극복하기 위해 실리콘 기판에 수만 개의 미세 구멍을 만들어 개개의 구멍 위에 균일하고 넓은 표면적을 갖는 3차원 인공세포(GUV) 구조물 제작 방법을 최초로 개발하였다. 특히, 5일 이상 구조물이 터지거나 변형되지 않고 유지될 수 있을 정도로 인공세포막의 안정성이 뛰어났다. 또한, 이 실리콘 기판 위에 제작된 3차원 인공세포막 구조물에 세로토닌*** 수용 채널을 다량 결합했다. 이 결합 된 채널들이 정상적으로 작동함을 확인하고, 이를 통해 제작한 인공세포막이 구조물로서 뿐만 아니라 세포의 기능도 정상적으로 수행할 수 있음을 밝혔다. 더 나아가 이를 응용하면 생명체만큼이나 민감하고 정확한 센서로 활용될 수 있음을 시사했다. ***세로토닌: 세로토닌은 뇌 신경계에 작용하는 신경전달물질의 하나로 행복을 느끼는 데에 기여한다고 일반적으로 알려져 있다. KIST 김태송 박사는 “이번 연구를 통해 개발된 기술은 아직도 우리가 알지 못하는 생명현상의 근원을 밝히기 위한 연구 플랫폼으로서뿐 아니라, 반도체 기판 위에 고정된 3D 인공 세포 집합체에 실제 개 코의 후각세포와 기능을 그대로 적용하여 마약이나 폭발물 같은 특정 물질을 인식하는 인공 개 코를 포함한 우수한 인공 오감 센싱 플랫폼으로 활용할 수 있다.”라고 말했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 주요사업으로 수행되었으며, 연구결과는 ‘Biosensors and Bioelectronics’ (IF : 9.518, JCR 분야 상위 0.595%)에 최신호에 게재되었다. * (논문명) Enhancement of membrane protein reconstitution on 3D free-standing lipid bilayer array in a microfluidic channel - (제 1저자) 한국과학기술연구원 한원배 박사(PostDoc.) - (교신저자) 한국과학기술연구원 김태송 책임연구원 [붙임] 연구결과 개요, 연구결과 문답, 용어 설명, 그림 설명, 연구진 이력 사항 <그림설명> <그림 1> (상) 실리콘 기판에 형성된 직경 8㎛ 홀 어레이 평면 및 단면, (중) 개개의 실리콘 홀 위에 형성된 구형상의 인공세포막 구조물 콘포컬 현미경 사진. 위쪽 및 옆쪽에서 본 인공세포막, (하 우측) 인공 세포구조물 크기 분포 그래프 <그림 2> 실리콘 기판 미세 홀(hole) 어레이 위에 형성된 구형의 3차원 인공 세포구조물 대면적 사진 (형광현미경 사진)

- 256

- 작성자바이오마이크로시스템연구단 김태송 박사팀

- 작성일2019.08.20

- 조회수10822