보도자료

-

285

KIST 연구진이 개발한 단백질 차단막 적용한 바이오센서, 즉각적인 정밀 헬스케어 가능해진다

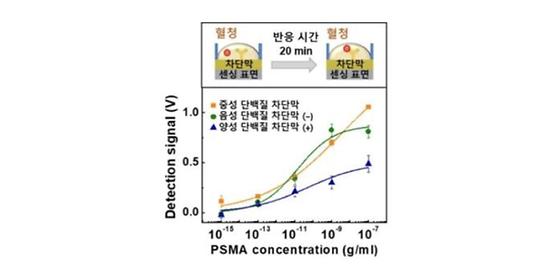

- 단백질 막 적용한 바이오센서, 혈청의 처리과정 없이 신속하게 질병 진단 - 향후, 환자 스스로 질병 진단하는 스마트 헬스케어 전자기기 활용 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 생체재료연구단 이관희?정영도 박사팀은 고려대학교 강석호 교수 연구팀과 공동연구를 통해 단백질 차단막을 적용한 전자기기 기반의 바이오센서를 제작, 차단막의 표면 전하를 조절해 혈청*에서 불필요한 신호를 억제하는 방법을 최초로 개발했다고 밝혔다. 이 기술을 활용하면 전자기기 기반의 바이오센서를 통해 혈청에서 전·후처리 없이 즉각적으로 질병 인자를 검출할 수 있다. *혈청(Serum) : 혈액을 채취하게 되면 응고를 일으키고, 이것을 원심하면 암적색의 덩어리인 혈병과 담황색의 투명한 액체인 혈청으로 분리됨. 혈액에서 분리해낸 혈청은 많은 생체정보를 가지고 있어 다양한 질병 진단을 할 수 있는 정보를 얻을 수 있다. 그러나 혈청은 높은 염** 농도와 약 20,000종류의 각각 다른 단백질들이 고농도로 함유되어 있어, 검출 신호의 오류가 빈번하고 측정 민감도가 낮다. 현재 의료기관에서는 전문 인력을 통해 혈청의 전처리(여과, 탈염, 희석) 또는 후처리(세척) 후에 진단기기를 이용하여 분석하고 있는 실정이다. **염 : 산의 음이온과 염기의 양이온이 결합하여 생성된 화합물. 스마트 기기를 활용한 헬스케어에 대한 관심이 높아지면서 혈청을 샘플로 하는 전자 기반의 바이오센서들이 속속 개발되고 있다. 그러나 혈청 내 혼합된 수만 종의 단백질들이 비특이적 신호를 일으켜 진단의 정밀성을 떨어뜨린다. 이런 이유로 전자기기 기반의 바이오센서는 검사 결과가 곧바로 확인되는 현장 진단 또는 자가진단용 기기로 개발하기가 어려웠다. KIST 연구진은 이 같은 문제점을 극복하기 위해 혈액에서 분리한 혈청에서 전·후처리 없이 직접 질병인자를 검출하여 질병을 진단할 수 있는 단백질 차단막을 개발, 전자기기 기반 바이오센서에 적용하였다. KIST 정영도·이관희 박사 연구팀은 차단막을 형성하는 단백질 원료가 본래 가진 정전기적 속성을 활용하여, 차단막의 표면 전하를 중성으로 조절하였다. 이를 통해 질병 진단의 정확성을 떨어뜨리는 정전기적 특성에 의한 혈청 단백질의 비특이적 결합과 전하의 불필요한 축적을 방지하였다. 결과적으로 연구진은 개발한 단백질 차단막이 적용된 바이오센서로 전립선암 질병인자를 혈청에서 직접 검출하는데 성공하였다. 이는 기존의 전·후처리를 포함하는 측정결과와 동일한 검출 능력***이다. ***KIST 연구진이 개발한 바이오센서의 측정 검지범위는 수 펨토그램(fg, 10 그램/밀리리터) ~ 수 백 나노그램(ng, 10 그램/밀리리터). 전·후처리 없는 방식은 백 펨토그램/밀리리터에서 수 나노그램/밀리리터으로 측정됨. KIST 정영도 박사는 “기존의 전자기기 기반의 바이오센서가 혈액에서 혈청을 분리하는 휴대용 기기와의 결합 등을 통해 현장 진단 또는 자가진단 센서로 발전할 것으로 기대한다.”라며, “단백질 차단막을 도입하면 향후, 스스로 정밀한 질병 진단이 가능한 스마트 헬스케어 기기가 개발되는데 활용될 수 있을 것으로 기대한다.”라고 말했다. KIST 이관희 박사는 “이번 연구 성과는 국내 연구진이 개발한 전자공학, 재료공학과 화학 분야의 융합 원천 기술로, 향후 의료기관과의 공동연구를 통해 상용화 기술로의 전환을 기획하고 있다”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 바이오의료기술개발사업으로 수행되었으며, 연구결과는 ‘Biosensors and Bioelectronics’ (IF : 9.518, JCR 분야 상위 0.595%)에 최신호에 게재되었다. *(논문명) Interfacial charge regulation of protein blocking layers in transistor biosensor for direct measurement in serum - (제 1저자) 한국과학기술연구원 생체재료연구단 박성욱 연구원(박사 과정) - (교신저자) 한국과학기술연구원 생체재료연구단 이관희 책임연구원, 한국과학기술연구원 생체재료연구단 정영도 선임연구원 <그림설명> [그림 1] 전자기기 기반의 바이오센서에 도입된 중성 단백질 차단막은 기존 방식의 바이오센서보다 6배 이상 향상된 검출 신호를 보임. [그림 2] 바이오센서에 도입된 중성 단백질 차단막은 바이오센서의 검출 범위를 넓혀서, 더 낮은 농도의 PSMA (전립선암 진단 인자) 검출이 가능하게 함.

- 284

- 작성자생체재료연구단 이관희, 정영도 박사팀

- 작성일2019.10.31

- 조회수11735

-

283

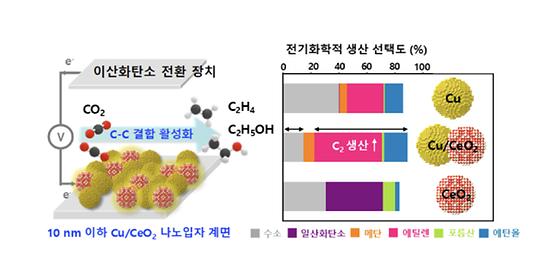

KIST 신(新) 촉매 소재 기술 개발, 지구 온난화 주범인 이산화탄소를 고부가가치 화학원료로

- 구리에 금속산화물 도입, 다양한 탄소화합물을 합성하는 기초 원천 기술 개발 - 계산·화학 모델링 기반으로 에틸렌·에탄올 생성을 위한 최적의 촉매 구조 밝혀 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 청정에너지연구센터 황윤정 박사 연구팀은 한국과학기술원(KAIST, 총장 신성철) 김형준 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 온실가스로 알려진 이산화탄소를 전환하여 에틸렌·에탄올 등 산업에서 활용 가능한 탄소화합물을 만들어내는 새로운 전기 촉매 기술을 개발했다고 밝혔다. 이산화탄소, 물과 같은 원료로부터 고부가가치 화학 원료를 직접 생성하는 이산화탄소 전환기술은 경제적 가치 창출뿐만 아니라, 이산화탄소 저감에도 이바지할 수 있어 기후 변화 대응의 핵심기술로 발전할 전망이다. 전기화학적 이산화탄소 전환기술의 경우, 일산화탄소나 포름산만을 선택적으로(95% 이상) 생성하는 고성능 촉매 소재들이 최근 다양하게 개발되었다. 그러나, 훨씬 복잡한 반응으로 알려진 에틸렌·에탄올 등의 탄소가 두 개 이상인 다탄소 화합물을 만드는 기술은 아직 생성전류 선택도*가 40~70% 수준으로 충분한 촉매 기술이 확보되지 못했다. *생성전류 선택도 : 전기화학적으로 이산화탄소 전환할 때 흐른 전류 대비 에틸렌 생성에 사용된 전류의 비율 또한, 현재까지 구리 금속 촉매만이 전기화학적 이산화탄소 전환을 통한 에틸렌 생성이 가능한 유일한 소재로 알려져, 보다 다양한 촉매 소재 설계에 한계점이 있었다. 따라서, 촉매 반응의 이해 및 다양한 탄소화합물을 합성하려는 연구도 더딘 실정이었다. KIST 연구진은 구리 촉매 소재에 ‘세리아’라는 금속산화물을 도입, 나노 계면을 조절함으로써 다탄소 화합물 선택도를 향상시킬 수 있는 신규 촉매 설계 기술을 개발하였다. 균일한 구리 촉매 표면은 다탄소 생성물 합성에 적절치 못하다는 이전의 연구 결과를 바탕으로, 다양한 화합물 만들 수 있도록 이종의 소재를 도입하는 접근법을 사용하였다. 연구진이 도입한 금속산화물 ‘세리아’는 구리와의 계면에서 전자 및 화합물의 교환이 가능하여 촉매 반응에 기여하였다. 구리 나노 입자의 단일 촉매의 경우 에틸렌·에탄올의 생성전류 선택도가 40% 미만이었는데, KIST 연구진이 개발한 촉매는 65%로 높은 생성전류 선택도를 보였다. 또한, KIST 연구진은 계산·화학적 모델링을 통해 계면에서의 촉매 다양성 반응 원인을 규명했다. 특히, 구리와 세리아의 계면 조절을 통해 이산화탄소 전환 생성물의 비율을 조절할 수 있었고, 결과적으로 일산화탄소나 메탄과 같이 탄소가 하나인 화합물에 비해, 에틸렌·에탄올 등의 다탄소 화합물의 비율을 향상시키는 구조를 찾을 수 있었다. KIST 황윤정 박사는 “이산화탄소 전환 생성물의 다양성을 높이는 촉매 소재의 연구가 도전적이지만 새로운 가능성을 제시할 수 있을 것이다.”라고 말하며, “본 연구로 밝혀진 촉매 반응의 이해와 촉매 소재 개발 전략은 다탄소 화합물 합성 성능 향상에 기여하여 이산화탄소 활용 기술의 실용화 가능성을 높일 것으로 기대한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영)의 지원을 받아 KIST 주요사업 및 기후변화대응기술개발사업(차세대탄소자원화 사업단, 단장 전기원)으로 수행되었으며, 연구 결과는 에너지 분야 최고 수준 과학전문지인 「ACS Energy Letters」 (IF : 16.33, JCR 분야 상위 1.92%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Metal-Oxide Interfaces for Selective Electrochemical C-C Coupling Reactions - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이찬우 박사((現)국민대학교 조교수) 한국과학기술원 신승재 박사과정 - (교신저자) 한국과학기술연구원 황윤정 책임연구원, 한국과학기술원 김형준 교수 <그림설명> [그림 1] (좌) 전기화학적 이산화탄소 전환 장치 및 에틸렌, 에탄올 생산 촉매 모식도 (우) 구리, 구리/세륨산화물, 세륨산화물 촉매의 전기화학적 생산 선택도 결과

- 282

- 작성자청정에너지연구센터 황윤정 박사팀

- 작성일2019.10.29

- 조회수11046

-

281

수소전기차 핵심소재인 연료전지, KIST 연구진이 개발한 고성능 분리막으로 국산화 앞당긴다

- 열 경화를 통해 고성능의 새로운 고분자막(파라-폴리벤즈이미다졸) 개발 - 기존 전해질막보다 44% 높은 성능과 63% 낮은 전압손실 보여 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 수소·연료전지연구단 헨켄스마이어 디억 박사팀은 “고온형 고분자 전해질 연료전지(HT-PEMFC)”*의 핵심소재인 전해질막의 성능을 크게 높였다고 밝혔다. *고온형 고분자 전해질막 연료전지(High Temperature - Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell, HT-PEMFC) : 연료전지 장치 중, 이온전도성 고분자막을 이온전달 전해질로 사용하는 연료전지 연료전지는 100℃ 이하의 온도에서 작동되는 저온형과 160~180℃의 온도에서 작동되는 고온형으로 나뉜다. 이중 고온형 연료전지는 작동 시 발생되는 열을 그냥 버리지 않고, 메탄올과 같은 연료를 수소로 변환시키는 공정에 사용하여 수소를 생산하고, 이 수소를 다시 연료전지 에너지원으로 재사용할 수 있다. 가격이 저렴하면서도 운반, 보관, 취급이 쉬운 메탄올은 수소변환 시 이산화탄소를 배출하지 않는다. 이러한 메탄올 개질기와 결합된 고온 연료전지는 발전기에 사용하면 기존의 디젤 발전기보다 이산화탄소 발생을 65%가량 줄일 수 있는 큰 장점이 있다. 고온형 연료전지가 널리 상용화되기 위해서는 높은 전력밀도와 긴 내구성이 필요하다. 보통 고온형 연료전지에는 이온전도도를 높이기 위해 인산이 첨가된 폴리벤즈이미다졸(PBI, PolyBenzImidazole)**계 전해질막이 사용된다. 그러나 기존의 폴리벤즈이미다졸계 분리막은 연료전지가 작동되는 고온에서 인산에 용해되는 심각한 문제가 있었다. **PBI(폴리벤즈이미다졸, PolyBenzImidazole) : 열적, 화학적인 안정성이 매우 뛰어나 방화복이나 우주복 등에 쓰이는 고분자 재료 KIST 연구진은 고분자막의 안정성과 전도성을 획기적으로 개선하기 위해, 설폰산기***를 폴리벤즈이미다졸에 부착시킨 후 열을 가해, 고온에서 부서지지 않는 단단한 고분자막을 만들었다. KIST 연구팀이 개발한 새로운 분리막은 160˚C의 인산에서도 용해되지 않았으며, 기존의 다른 분리막보다 44% 더 높은 전도성과 전력밀도를 보였다. 또한 시간에 따른 전압감소도 63% 더 낮아 우수한 내구성을 보여주었다. ***설폰산기 : 황산 분자에서 하이드록시기가 떨어져 나간 구조의 원자단 KIST 헨켄스마이어 디억 박사는 “고온용 고분자 전해질막은 수소전기차용 연료전지의 핵심소재이나 기술적인 장벽이 높아 현재는 소수의 국가에서만 생산 가능한 실정이다.”라고 말하며, “이번 연구결과를 통해 전해질막의 국산화에 크게 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 수행된 KIST 주요사업과 덴마크 혁신 기금/한국 녹색 기술 센터가 지원한 KD 연료전지 프로젝트로 수행되었으며, 「Journal of Membrane Science」 (IF: 7.02, JCR 분야 상위 1.72%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Thermally crosslinked sulfonated polybenzimidazole membranes and their performance in high temperature polymer electrolyte fuel cells - (제 1저자) 한국과학기술연구원 N. Nambi Krishnan 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 Dirk Henkensmeier 책임연구원 <그림설명> [그림 1] 160 ℃에서 85 중량 % 인산 용액에 가열된 고분자막. 맨오른쪽이 이번 개발된 고분자막으로, 용해되지 않았다. [그림 2] (a) MS-p-PBI (b) 열경화 된 c-MS-p-PBI를 사용한 고온연료전지의 작동 시간에 따른 성능 곡선

- 280

- 작성자수소·연료전지연구단 헨켄스마이어 디억 박사팀

- 작성일2019.10.24

- 조회수10367

-

279

빛 에너지 이용한 인공광합성 반응 원리 규명, 자연의 광합성 모사한다

- 인공광합성의 방법 중, 빛을 직접 이용시 더 높은 효율 보이는 원리 규명 - 향후, 인공광합성 시스템 디자인 시, 중요한 이론적 배경 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 청정에너지연구센터 주오심 박사팀은 자연에서 발생하는 광합성을 모사하는 인공광합성 기술에서, 반도체 전극과 금속복합체를 이용하여 빛의 유무에 따른 반응의 차이와 그 원리를 밝혀냈다. 자연의 광합성을 모사하여 급증하는 온실가스인 이산화탄소를 고부가가치 물질로 바꿀 수 있는 인공광합성 기술이 주목받고 있다. KIST 연구진은 빛의 유무에 따라서 인공광합성 반응경로가 달라지는 점을 밝혀내고 이산화탄소로부터 고부가가치 물질인 일산화탄소를 선택적으로 생산하여 주목받고 있다. 자연에 존재하는 광합성에서는 광합성 시스템과 효소를 활용해서 이산화탄소를 유용한 화합물로 전환하는 이산화탄소 환원 반응만 일어나는 데 반해, 광전극*과 조촉매**를 사용하는 인공광합성은 이산화탄소 환원 반응 외에도 수소 발생 반응이 함께 일어나기 때문에 일산화탄소 생산 효율을 높이기 어려웠다. *광전극(Photoelectrode) : 빛을 흡수하여 전력을 만들어 낼 수 있는 전극 **조촉매(Cocatalyst) : 촉매반응을 향상 시켜주는 화학종 현재 인공광합성은 태양광을 전기에너지로 바꾼 후 이용하는 방법과 빛 에너지를 직접 이용하는 방법이 있다. 하지만 두 방법을 사용했을 때의 차이가 아직 알려지지 않아 인공광합성 기술 설계에 큰 어려움이 있었다. KIST 연구진은 광전극과 조촉매를 이용하여, 빛 에너지를 직접 공급하면 자연 광합성처럼 이산화탄소 환원 반응만 일어나게 할 수 있음을 밝혀냈다. 전기에너지를 이용할 때는 이산화탄소 환원 반응을 위한 높은 에너지가 필요하다. 그 경우 높은 에너지를 가진 전자는 이산화탄소 환원뿐 아니라 수소 발생 반응도 쉽게 일으키게 된다. 그러나 빛 에너지를 공급할 경우, 반도체의 전자는 이산화탄소 환원 반응에만 적합한 수준의 에너지만 갖게 되어 수소 발생 반응은 일어나지 않게 된다. KIST 연구진은 이러한 사실을 이용하여 빛 에너지를 공급하는 조건에서 98% 이상의 전자가 이산화탄소 환원 반응에 참여하게 유도할 수 있었다. 전기에너지만 공급하는 경우에는 전자 중 14%만이 이산화탄소 환원 반응에 사용되었다. KIST 주오심 박사는 “이번 결과는 앞으로 인공광합성 모사 시스템을 디자인할 때 중요한 이론적 배경이 될 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업으로 수행되었다. 이번 연구결과는 화학 분야 국제 저널인 ‘Angewandte Chemie’ (IF: 12.26, JCR 분야 상위 9.59%) 최신호에 표지논문(Front Cover)으로 게재되었다. * (논문명) Photoelectrochemical CO2 reduction with a rhenium organometallic redox mediator at semiconductor/aqueous liquid junction interfaces - (제1저자) 한국과학기술연구원 채상윤 박사후연구원(現, FAU Postdoc.) - (교신저자) 한국과학기술연구원 주오심 책임연구원 <그림설명> 그림1. 광합성으로 고부가가치 물질을 변환시키는 원리

- 278

- 작성자청정에너지연구센터 주오심 박사팀

- 작성일2019.10.22

- 조회수11240

-

277

공존현실 기반 4D+ SNS 플랫폼 개발

- 현실과 가상세계가 통합된 환경에서 SNS 서비스 제공 기존 소셜네트워크서비스(SNS)를 뛰어넘어 사용자들이 현실과 가상을 넘나들며 소통할 수 있는 플랫폼이 개발되었다. (재)실감교류인체감응솔루션연구단(단장 유범재, 이하 ’인체감응 연구단‘)이 다수 사용자가 공간과 감각을 실시간으로 공유하고 소통할 수 있는 (가칭)4D+ SNS 플랫폼을 개발했다고 과학기술정보통신부(장관 최기영, 이하 ’과기정통부‘)는 밝혔다. 인체감응 연구단은 글로벌 프론티어 사업 지원을 통해 원격 인터랙션 SW 프레임워크, 핸드 모션캡처 디바이스, 아바타 모델링 기술 등을 개발해왔으며, 기존 성과들을 융합?연계하여 서비스 모델로 구현하게 된 것이다. 카카오톡, 페이스북 등 기존 SNS도 문자, 사진, 동영상 등을 공유할 수 있지만, 사용자들의 공간과 감각을 실시간 공유하는 것에 한계가 있고, 기존 가상현실(VR) 서비스도 혼자 체험하는 것이 대부분으로, 다수 사용자들이 동시에 체험하고, 소통하는 데에는 한계가 있었다. 이에 반해 인체감응 연구단이 개발한 4D+ SNS는, 다수 사용자들이 공존현실에서 공간과 감각정보를 실시간 공유하고 소통함으로써, 원격 회의, 가상 쇼핑, 미니 게임 등을 함께 할 수 있도록 다양한 협업 콘텐츠를 제공할 수 있다. 사용자는 자신을 대신하는 아바타로 표현되어 네트워크에 접속한 다른 장소에 있는 사용자들과 소통하고, 협업할 수 있다. 가상키보드를 사용하여 메시지를 보내거나, 3D 이모티콘을 보내 감정을 전달하고, 가상공간에 그림을 그리거나, 가상 물체를 조작하면서 토론하고, 함께 동영상을 감상할 수 있으며, 가위바위보, 블록쌓기 같은 가상게임을 함께 즐기거나, 다른 장소에 있는 사용자들의 아바타들을 자신이 있는 장소로 초대하여 함께 소통하고 협업할 수도 있다. 유범재 단장은 “이번 연구성과는 5G 네트워크 시대의 킬러앱(Killer App)으로 떠오르는 양방향 소통 서비스, 가상/혼합 현실 서비스를 포함하는 새로운 SNS 개념을 제시한 데 큰 의미가 있다”라며, “관련 기업들과의 협업을 바탕으로 사업화를 적극추진하여 4D 가상통신 서비스 신시장 창출에 기여할 계획이다”라고 밝혔다. 인체감응 연구단은 ㈜에스피테크놀로지, ㈜플레이스비 및 ㈜패러렐월드와 공동연구를 수행하여 플랫폼을 개발하고 두 곳 이상의 원격지를 연결하여 서비스를 자체검증한 후 상용화를 추진 중이다. <그림설명> [그림 1] 4D+ SNS 개념 : 집에 있는 친구(아바타)에게 3D 이모티콘을 보내고, 새로운 제품의 3D 모델을 함께 보면서 만져보고, 가구에 올려놓거나 혹은 아바타에게 착용해 보면서 상의하여 선택한 후, 결제 [그림 2] 사용자들이 자신의 아바타를 선택한 후 접속한 로비에서 다른 사용자들과 서로 인사하거나 그림을 그려 공유하는 화면 [그림 3] 현실 공간에서 HMD를 착용하고, 자신의 아바타를 움직이면서 4D+ SNS를 체험하고 있는 사용자들 [그림 4] 4명의 사용자들이 모여서 ‘해적 룰렛’ 게임을 함께 하는 화면 [그림 5] 사용자들이 커머스 기능을 사용할 수 있는 공간으로 이동하여, 다양한 가상 객체로 구현된 상품을 조작하고 상품 정보를 조회하여 구매 결정을 할 경우 이메일로 상품 구매 사이트를 안내해주는 서비스 [그림 6] 개발된 4D+ SNS를 다수의 사람들에게 체험하게 하고 사용성 평가를 진행하는 모습

- 276

- 작성자실감교류인체감응솔루션연구단 유범재 단장팀

- 작성일2019.10.15

- 조회수10386

-

275

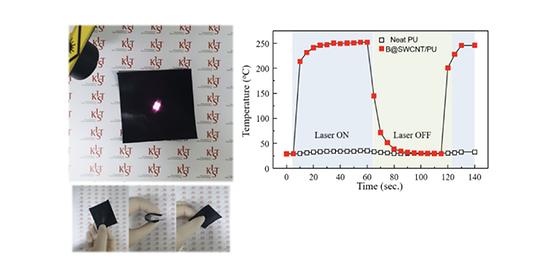

근적외선 비추면 형상이 복원되는 복합소재 개발

- 광열효과 갖는 탄소나노튜브 기반 형상 기억 복합소재 개발 - 근적외선 비추면 수 초 내에 300℃에 도달, 원격제어로 형상 복원 가능 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 구조용복합소재연구센터 정용채 센터장 연구팀과 광주과학기술원(GIST, 총장 김기선) 이재석 교수 연구팀은 공동연구를 통해 근적외선을 비추기만 해도 10초 이내에 300℃까지 온도가 올라가 스스로 형상이 복원될 수 있는 형상기억 복합소재를 개발했다고 밝혔다. 형상기억특성은 열이나 외부적인 자극을 받았을 때, 기억된 형상으로 변형되는 특성이다. 특정 온도에 도달하면 형상이 변형되는데 그동안은 외부에서 열을 가하는 데 많은 어려움이 있었다. KIST 연구진이 간단하게 근적외선을 비추기만 해도 형상기억소재 스스로 열을 내어 변형될 수 있는 소재를 개발하여 주목을 받고 있다. KIST 연구진이 개발한 형상기억 복합소재는 근적외선을 활용하면 광열효과*가 발현하여 작동하게 된다. 이때 효과적인 광열효과를 위해서는 빛의 흡수 효율은 증가시키면서 에너지 손실은 감소시키는 나노 충전물을 선택해야 한다. 또한, 고분자 매트릭스와의 경계면의 특성을 함께 고려하여 조절해야 한다. *광열효과 (Photothermal effect) : 물질에 빛에너지를 조사하게 되면 물질의 성질과 특성에 따라서 조사된 빛에너지가 흡수된 후 다시 열에너지로 방출하게 되는 물리적 현상. KIST 연구진은 이를 고려하여 형상기억특성을 갖는 폴리우레탄 소재에 근적외선을 활용한 광열효과를 적용했다. 탄소나노튜브에 이종원소(Boron, 붕소)를 함유시키고, 형상기억특성을 갖는 폴리우레탄을 합성하고 복합화하였다. 그 결과 근적외선으로 원격제어가 가능한 자가발열 형상기억 복합소재를 개발했다. KIST 연구진이 개발한 소재는 성형방법에 따라서 전자기기나 제품 등에 발열 코팅재, 자동차나 비행기의 날개 또는 차체 등으로 활용될 전망이다. 또한, 발열 기능을 활용하면 극지방이나 추운 날씨의 지역에서 제설 혹은 제빙소재로도 활용될 수 있다. KIST 정용채 센터장은 “기존 탄소나노튜브 기반의 복합소재 대비 소재의 물성과 응용범위가 확대된 복합소재를 제조했고, 그 소재의 응용범위를 제시했다는 데 의의가 있다.”라고 말하며 “보다 안정적인 물성확보를 위해서 향후 구조를 자세히 검토해야 한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영)의 지원을 받아 KIST 주요사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 「Composite Part B: Engineering」 (IF : 6.864, JCR 분야 상위 2.0%, 재료과학 및 복합소재 분야 1위) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Rapidly self-heating shape memory polyurethane nanocomposite with boron-doped single-walled carbon nanotubes using near-infrared laser - (제 1저자) 한국과학기술연구원 구조용복합소재연구센터 하유미 학생연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 구조용복합소재연구센터 김영오 연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 구조용복합소재연구센터 정용채 책임연구원 - (교신저자) 광주과학기술원 신소재공학부 이재석 교수 <그림설명> [그림 1] (좌) 보론도핑된 형상기억폴리우레탄 복합소재에 근적외선을 조사하는 사진 (좌, 아래) 자가발열 형상기억폴리우레탄 복합소재의 필름형태 (우) 근적외선을 소재에 조사할 때 실시간으로 측정된 온도상승 그래프

- 274

- 작성자구조용복합소재연구센터 정용채 박사팀

- 작성일2019.10.15

- 조회수9510

-

273

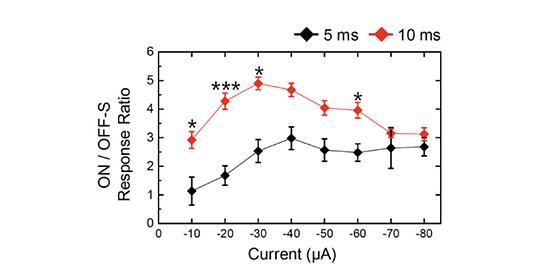

인공 시각 최적화에 한 발짝 더 다가섰다

- 쥐 망막의 신경세포 실험 통해 인공 시각 구현을 위한 최적의 전기 자극 확인 - 인공 망막 장치에 적용하여, 보다 자연스러운 고품질 인공 시각 구현 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 바이오마이크로시스템연구단 임매순 박사팀은 실험용 쥐의 망막에서 신경 세포를 전기적으로 자극할 때 자연스러운 인공 시각을 만드는 최적의 전류 크기가 있음을 확인하고, 인공 망막 장치의 성능을 향상시킬 수 있는 방법을 개발했다고 밝혔다. 망막 변성 질환에는 상실된 시력을 되찾을 수 있는 치료 약물이 존재하지 않는다. 이식이 가능한 안구 앞면의 각막과 달리 안구 뒤편의 망막은 뇌 일부분인 복잡한 신경 조직이어서 이식이 불가능하다. 현재 시력을 되찾을 수 있는 유일한 방법은 망막 표면에 마이크로 전극을 이식하여 망막의 살아남은 신경 세포를 전기적으로 자극하는 인공 망막 장치이다. 망막은 복잡한 신경망을 이용해 영상 정보를 여러 종류의 망막 신경절 세포에 압축한 후 뇌로 전송한다. 이 과정에서 특정 시공간에서 밝기가 증가할 때는 ON 세포가 밝기가 감소할 때는 OFF 세포가 반응하여 뇌에 정보를 전달한다. 정상 망막에서는 ON 세포와 OFF 세포가 빛에 의해 각각 따로 활성화되지만 인공 망막에서 사용되는 전기 자극으로는 모든 신경절 세포가 동시에 활성화되는 것이 현재 인공 망막 기술의 큰 문제점이었다. 밝아졌을 때 반응해야 할 ON 세포와 어두워졌을 때 반응해야 할 OFF 세포가 전기 자극에 의해 동시에 정보를 전송하면 뇌는 그 의미가 헷갈릴 수밖에 없다. 따라서, 원하는 종류의 망막 신경절 세포를 얼마나 선택적으로 활성화할 수 있느냐가 인공 시각의 품질에 영향을 줄 수 있는 중요한 지표로 여겨지고 있다. 지금까지는 최적의 전기 자극 방법(자극 반복 주기, 전류 파형 모양, 전류 세기 등)을 결정하기 위해 인공 망막 장치를 이식받은 환자에게 직접 물어보는 방법이 주로 사용되었으나 실험동물을 이용한 기초실험은 많이 부족했다. KIST 연구진은 실험용 쥐의 망막에서 전류의 크기를 바꿔가며 ON 신경절 세포와 OFF 신경절 세포가 어떻게 반응하는지 근본적인 연구에 집중했다. 연구진은 ON 세포들의 신경 신호는 전류 크기에 따라 민감하게 변하지만, OFF 세포들에서는 덜 민감하게 변하는 것을 확인했다. OFF 세포 대비 ON 세포들의 신경 신호를 최대화하는 최적의 전류 값을 찾아내었고, ON 세포를 선택적으로 활성화시킬 수 있게 됐다. KIST 임매순 박사는 “최적의 전류 크기로 망막을 자극하면 뇌가 해석하기 쉬운 자연스러운 인공 시각을 형성하기에 적합하다는 것을 의미한다.”라며, “현재 사람의 망막 색소 변성에 해당하는 질병을 겪는 실험용 쥐를 대상으로 추가적인 실험을 진행하고 있다.”라고 말했다. 또한, “이번 연구 성과와 함께 신경과학에 기반한 새로운 구조의 마이크로 전극 개발을 통해 인공 망막 장치의 성능을 획기적으로 개선하기 위한 융·복합 원천 기술을 개발하고 있다.”라고 말했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST의 기관 주요사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 「미국전기전자공학회 신경 시스템 및 재활 공학 회보 (IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering)」 (IF : 3.85, JCR 분야 상위 3.97%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Optimal electric stimulus amplitude improves the selectivity between responses of ON versus OFF types of retinal ganglion cells - (제1저자) 하버드 의대, 매사추세츠 종합병원 이재익 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 바이오마이크로시스템연구단 임매순 선임연구원 <그림설명> [그림 1] 전기 자극의 전류 크기에 따른 OFF 세포 대비 ON 세포의 신경 신호 크기 비교 결과. 두 자극 지속 시간(5밀리세컨드, 10밀리세컨드)에서 모두 중간 크기의 전류(-30 또는 ?40㎂)에서 반응 크기의 비율이 최고가 되며, 다른 전류와 비교하면 최적의 전류 값에서 선택비가 2배에서 3배 정도로 향상됨.

- 272

- 작성자바이오마이크로시스템연구단 임매순 박사팀

- 작성일2019.10.11

- 조회수11516

-

271

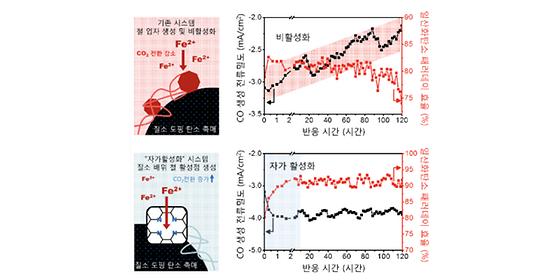

불순물을 이용하여, 쓰면 쓸수록 더 강력해지는 인공광합성 촉매 개발

- 물 속에 존재하는 금속 불순물로부터 자가 활성화 되는 새로운 촉매 개발 - 저가의 탄소 소재 촉매를 이용, 이산화탄소로부터 일산화탄소를 안정적으로 생산 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 국가기반기술연구본부 민병권 본부장, 황윤정, 김찬연 박사 연구팀은 인공광합성 기술 연구에 있어 그동안 오염원으로만 여겨지던 수용액 내 금속 불순물을 오히려 이산화탄소 전환 촉매의 성능을 향상하는데 역이용하여 이산화탄소로부터 일산화탄소를 안정적으로 생산할 수 있는 새로운 촉매를 개발했다고 밝혔다. 지구 온난화의 주범으로 알려진 이산화탄소를 전기화학적으로 유용한 화합물로 전환하는 반응은 에너지·자원 분야의 꿈의 기술인 인공광합성을 구현하는데 핵심 기술일 뿐만 아니라 그 자체로 이산화탄소의 자원화를 위한 핵심 에너지 기술로 알려져 있다. 이러한 기술을 위해 다양한 종류의 촉매들이 주로 금, 은과 같은 고가의 소재를 기반으로 개발되어 오고 있다. 하지만 이러한 귀금속 촉매들은 전해질로 사용되는 물속에 존재하는 아주 적은 양의 금속 불순물의 흡착으로 인해 촉매 성능이 급격하게 떨어지는 문제점을 지니고 있었다. 일 예로 약 0.05ppm(백만분의 일) 수준의 극미량의 철 이온 불순물 때문에 1시간 이내에 귀금속 촉매 성능의 80% 이상이 감소한다. 기존에는 불순물을 피하고자 고도로 정제된 증류수를 사용해왔으나, 최근 KIST 민병권 본부장 연구팀은 금속 불순물이 다량 함유된 수돗물에서도 문제없이 작동하는 촉매를 개발한 바 있다.(※Applied Catalysis B : Environmental, Volume 258, 117961). 이번에는 한발 더 나아가 이러한 촉매 안정성에 심각한 원인이 되는 수용액 내 금속 불순물을 오히려 촉매 성능을 높이는 활성점으로 이용하자는 역발상으로부터 실제 반응을 하면 할수록 오히려 성능이 점점 더 향상되는 새로운 촉매를 개발하였다. 새로운 촉매는 질소가 도입된 탄소 소재를 촉매 전극으로 사용하였다. 이렇게 만들어진 전극에서는 반응 도중 물속에 존재하는 금속 불순물 이온들이 질소가 첨가(도핑)된 탄소 소재와 결합하게 되고 이는 일산화탄소 생성 성능을 더욱 향상시키는 역할을 하게 된다. 연구팀은 이러한 탄소 소재 기반 촉매를 이용하여 일반적인 수돗물에 함유된 철 이온 농도인 0.05ppm보다 50배의 진한 농도에서도 기존 촉매 대비 최대 80% 이상 향상된 성능으로 120시간 이상 안정적으로 일산화탄소를 생산할 수 있었다. KIST 민병권 본부장은 “본 연구는 촉매 안정성에 가장 큰 폐해라 할 수 있는 수용액 내 금속 불순물을 역으로 이용해 보자는 아이디어에서 시작되었다.”라고 말하며, “본 연구를 통해 개발된 저렴하고 안정적인 탄소 소재 촉매는 향후 인공광합성 및 이산화탄소 자원화 기술의 실용화를 앞당기는데 크게 이바지할 것으로 기대한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영)의 지원을 받아 KIST 주요사업으로 수행되었으며 연구 결과는 촉매 분야 최고 수준 과학전문지인 「ACS Energy Letters」 (IF : 16.33, JCR 분야 상위 1.92%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Turning Harmful Deposition of Metal Impurities into Activation of Nitrogen-Doped Carbon Catalyst toward Durable Electrochemical CO2 reduction. - (제 1저자) 한국과학기술연구원 김찬연 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 민병권 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 황윤정 책임연구원 <그림설명> [그림 1] (위) 기존 시스템의 금속 불순물에 의한 비활성화 모식도 및 성능 평가 결과 (아래) 개발된 금속 불순물을 이용한 자가 활성화 시스템의 모식도 및 성능 평가 결과

- 270

- 작성자국가기반기술연구본부 민병권 본부장, 청정에너지연구센터 황윤정 박사팀

- 작성일2019.10.08

- 조회수11600

-

269

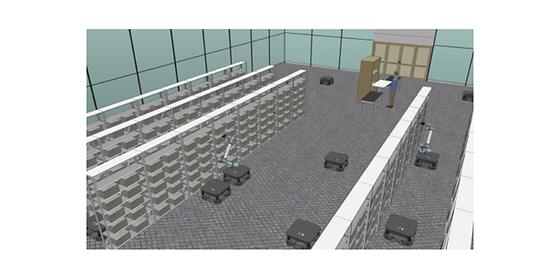

다수 로봇의 효율적 분업화 알고리즘 개발, 자율주행 로봇의 유연한 임무 할당 방식 제시

- 중앙 집중식, 분산식 시스템의 장점 합친 협업 알고리즘 개발 - 기존 알고리즘 대비 협업 효율성 2배 향상, 로봇 협업 효율성 극대화 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 지능로봇연구단 남창주 박사는 다수의 로봇이 최소한의 데이터 교환을 통해 효율적으로 분업하여 많은 일을 신속하게 완수할 수 있도록 임무를 할당하는 알고리즘을 개발했다고 밝혔다. 글로벌 유통기업의 창고에서는 물류 로봇 수백 대가 쉼 없이 움직이며 주문받은 상품들을 택배 포장대로 운반한다. 수백, 수천 개의 상품을 가져오는 작업을 로봇들에게 적절하게 분배하는 일은 전체 시스템의 효율성에 큰 영향을 미친다. 창고 내 로봇뿐만 아니라 드론이나 자율주행 로봇을 통한 물류배송, 자율주행 택시의 배차, 재난지역에서의 조난자 수색작업, 광범위한 지역의 보안·감시 등의 응용 분야에서 다수의 로봇에게 효율적으로 임무를 할당하는 일은 필수적이다. 최근 중앙 시스템 없이 각 로봇이 스스로 판단하고 작업을 수행토록 하는 연구가 활발히 진행되고 있으나 현장에서 사용하기에는 구현과 최적화가 어렵다. 따라서 중앙에서 모든 연산을 처리하고 로봇에게 명령을 내리는 중앙 집중식 시스템이 선호되고 있다. 하지만 이 방식은 중앙 시스템이 환경에서 변화가 발생할 때마다 모든 로봇으로부터 정보를 수집하여 매번 새롭게 의사결정을 내려야 한다. 그 때문에 로봇이 넓은 지역에 흩어져 있거나 무선 통신이 원활하지 않을 때, 상황의 변화에 즉각적으로 대처하지 못하는 단점이 있다. KIST 남창주 박사는 구현과 관리가 쉬운 중앙 시스템 구조를 유지하면서도 변화에 신속히 대응하여 다수의 로봇에게 효율적으로 임무를 할당하는 알고리즘을 개발했다. 이 알고리즘은 로봇이 획득한 정보를 중앙 서버가 수집하는 과정을 최소화하거나 생략할 수 있도록 했다. 이를 통해, 로봇이 협업하기 위해 통신에 들이는 시간과 비용을 획기적으로 줄일 수 있었다. 줄어든 통신량에도 불구하고 협업의 효율성은 기존 대비 효율을 약 2배 이상 증가시킬 수 있었다. KIST 연구진이 개발한 알고리즘을 통해 로봇들은 변화하는 상황 속에서도 중앙 서버와 통신 없이, 또는 최소한의 데이터 교환을 통해 더욱 신속하게 다수의 작업을 끝마칠 수 있다. 이를 통해, 통신 네트워크의 확장·보강 없이도 동시에 운용할 수 있는 로봇의 수를 크게 늘릴 수 있을 것으로 기대된다. 남창주 박사는 창고 물류 자동화 솔루션을 개발하는 관련 연구를 했던 경험에 비추어 “미래에는 여러 로봇이 상호 작용하며 주어진 작업을 수행하게 될 것”이라고 예측했다. 또한 “이 연구의 이론적 성과는 향후 다양한 응용 분야에서 로봇 간 협업의 효율성을 극대화하여 더 큰 시너지를 만들어 낼 것으로 생각된다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 미국 과학재단의 지원으로 수행되었으며, 연구결과는 로봇 분야 최고 권위 학술지인 IEEE Transactions on Robotics(IF : 6.48, JCR 분야 상위 : 5.77%) 최신호에 온라인 게재되었다. * (논문명) Robots in the huddle: Upfront computation to reduce global communication at run-time in multi-robot task allocation - (제 1저자, 교신저자) 한국과학기술연구원 남창주 선임연구원 <그림설명> <그림 1> 제안된 알고리즘이 적용되어 물류창고에서 다수의 로봇이 효율적인 협업을 통해 물류작업을 하고 있다.

- 268

- 작성자지능로봇연구단 남창주 박사팀

- 작성일2019.10.02

- 조회수10764

-

267

빛 쪼이면 활성화되는 새로운 항암 나노물질, 독성 없이 주변 암세포까지 제거한다

- 나노기술로 종양에 항암제가 축적, 빛을 쬐면 주변 모든 암세포 제거 - 항암전구체 개발 기술 및 광역학 요법 치료제 분야 연구에 응용 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 테라그노시스연구단 김광명 박사팀은 자가조립 나노물질을 이용하여 정상조직에 영향 없이 암세포만 선택적으로 제거할 수 있는 새로운 기술 개발에 성공했다. 새롭게 개발한 나노 기반 항암전구체*와 레이저 기술을 이용하여 독성 없는 항암 치료가 가능하다고 밝혔다. *항암전구체 : 신체 내에서 항암효능을 나타내는 활성 물질로 전환되는 물질 최근 첨단 레이저기술을 활용하여 종양만을 선택적으로 제거할 수 있는 새로운 항암 치료에서 기술들이 주목받고 있다. 그러나 기존 대부분의 레이저를 활용하는 광역학 치료 기술은 **광과민물질 또는 이를 함유한 인공적인 나노입자들을 직접 종양에 주입하거나 투여한 후 강력한 레이저를 사용해야만 일부의 종양만 제한적으로 치료할 수 있었다. 기존의 광역학 치료 기술은 치료효율이 낮고, 일부 표피 암에만 제한적으로 적용 가능할 뿐만 아니라, 강력한 레이저가 피부를 태우는 등의 안전성 문제가 있었다. **광과민물질(Photosensitizer) : 광역학 치료에 사용되는, 빛에 반응하여 화학적 변화를 일으키는 물질 KIST 김광명 박사팀은 레이저를 조사한 암 부위에서 강력한 항암효능을 나타낼 수 있는 새로운 항암전구체 물질 개발에 성공했다. 이 항암 물질은 스스로 나노구조를 형성하고, 투여 후에 서서히 종양에 축적된다. 그리고 축적된 물질에 레이저를 비추면 이 빛에 반응하여 항암제를 방출하여 강력한 항암효능을 나타낸다. KIST 연구진은 기존 광역학 치료의 문제인 독성을 해결하기 위해 첨단 나노기술과 약물 전구체화 기술을 응용하였다. 종양까지 전달되는 동안은 전구체 상태로 유지되다가, 레이저에 의한 목표 종양에 도착한 후 활성화될 수 있는 새로운 항암 나노물질을 설계하였다. 이렇게 만들어진 물질은 정상 세포에는 독성이 적으면서, 적은 양의 레이저에 활성화되어 암을 완전히 사멸시킬 수 있었다. KIST 연구진이 개발한 이 기술은 레이저기술과 나노기술 그리고 전구체 기술을 활용하여 독성 없이 암을 완전히 사멸시킬 수 있는 첨단 기술로, 향후 종양 특이적인 항암제 개발 연구에 활용될 전망이다. KIST 김광명 박사는 “본 자가조립 항암전구체 기반 광역학 치료 기술은 나노기술로 종양에 축적된 항암전구체를 레이저로 활성화시켜 암을 완전히 사멸시키는 강력한 항암효능을 보일 수 있는 기술로 차세대 항암 치료 기술 및 항암제 신약 개발에 크게 활용될 수 있을 것으로 기대한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 기초연구사업(중견연구)으로 수행되었으며, 연구결과는 생체재료 분야의 최상위 학술지인 ‘Biomaterials’ (IF : 10.273, JCR 분야 상위 1.56%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Visible light-induced apoptosis activatable nanoparticles of photosensitizer-DEVD-anticancer drug conjugate for targeted cancer therapy - (제1저자) 한국과학기술연구원 박주호 박사 한국과학기술연구원 엄우람 연구원(박사과정) - (교신저자) 한국과학기술연구원 김광명 책임연구원(단장) <그림설명> <그림 1> 신개념 나노 및 전구체 기반 광역학 치료 기술의 모식도 전구체 개발 기술과 나노기술을 이용하여 종양에 축적할 수 있으면서 빛에 의해 활성화되어 증폭되는 강력한 효능을 나타낼 수 있는 항암전구체의 활성화 과정 <그림 2> 나노물질의 특성과 주변으로 증폭되는 항암효능 결과 자가조립 나노물질의 형상과 정맥 투여 후에 종양에 축적되는 모습, 그리고 레이저에 의해 주변으로 증폭되는 항암효능 결과

- 266

- 작성자테라그노시스연구단 박주호 박사팀

- 작성일2019.10.01

- 조회수13139