보도자료

-

315

전자의 스핀을 이용한 인공지능 반도체 기술개발

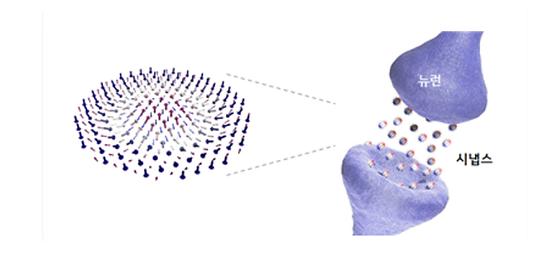

- 나노 자성구조체인 스커미온을 이용한 초저전력 인공지능 반도체 소자 개발 4차 산업혁명의 핵심기술인 인공지능(AI) 반도체 기술 개발 경쟁이 치열하다. AI 기술이 발전하면서 연산능력은 기하급수적으로 늘어남에 따라 초저전력 AI 전용 반도체의 필요성이 급부상하고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 직무대행 윤석진) 차세대반도체연구소 송경미 박사, 주현수 박사, 장준연 소장 그리고 우성훈 박사(현 IBM) 공동연구팀은 소용돌이 모양의 나노 스핀 구조체인 ‘ 스커미온(Skyrmion) : 소용돌이 모양으로 스핀들이 배열되어 형성되는 스핀 구조체 (그림 1. 참조) 스커미온을(Skyrmion)’ 이용하여 차세대 저전력 뉴로모픽(Neuromorphic) 컴퓨팅 : 인간의 두뇌를 구성하는 신경 시스템을 모사한 컴퓨팅 기술이며, 뉴런 소자 (프로세서)와 시냅스 소자 (메모리)가 병렬 구조로 형성되어 있어 방대한 양의 데이터를 매우 낮은 전력으로 처리하는 시스템. 뉴로모픽 컴퓨팅 소자의 핵심 기술을 개발했다고 밝혔다. ‘스커미온’은 소용돌이 모양으로 배열된 스핀 구조체로 특유의 구조적 안정성, 나노미터 수준의 작은 크기 그리고 생성 및 개수 조절이 용이한 장점을 가져 메모리, 논리소자, 통신 소자 등 차세대 전자소자에 적용하기에 매우 유용하다. 더욱이 개개의 스커미온은 각각 고유한 전기 저항을 가져, 스커미온 개수에 따른 저항 변화를 아날로그적으로 조절하고 측정 할 수 있다. 이런 우수한 특성으로 인해 스커미온 기반의 인공 시냅스 소자를 개발에 대한 관심이 높았으나, 스커미온을 전기적으로 제어하는 기술적 어려움으로 인해 현재까지 이론적으로만 예측되었다. KIST 연구진은 신경전달 물질과 동일한 원리로 스커미온의 수를 조절함으로써 시냅스 가중치 : 전기적인 신호를 인접한 뉴런으로 전달하면서 신호 전달 능력 시냅스 가중치를 변화시킬 수 있음에 착안하였다. 그동안 개념적으로만 제안되었던 스커미온 전자소자를 전기적으로 제어하는 방법을 찾아냈으며 이를 기반한 시냅스 소자를 최초로 제작하였다. 기존 시냅스 소자들에 비해 낮은 전압으로도 동작하면서도 높은 내구성을 갖는다. 연구진은 이 인공 시냅스 소자를 이용하여 손글씨 숫자 패턴(MNIST) 인식 학습 : 28×28 픽셀 크기의 0~9사이의 숫자 이미지 데이터 베이스(MNIST)를 이용하는 인식 학습. 총 784개의 픽셀에 저장된 0 ~ 255 사이의 값을 입력(input)층에 있는 각각의 뉴런에서 입력받아 후속 은닉(Hidden) 층과 출력(Output)층에 있는 뉴런에게 신호를 전달하는 체계를 기반으로 한 학습 방법. 손글씨 숫자 패턴(MNIST) 인식 학습을 진행하였을 때, 90%의 높은 인식률을 증명하였다. 기존 인공 시냅스 소자는 이와 유사한 수준의 인식률을 얻기 위해 수십만 번의 반복 학습이 필요했으나, 스커미온 기반 인공 시냅스 소자는 15,000회 학습만으로 달성 가능하여 인식에 필요한 소자의 전력소모를 10배 이상 감소하였다. KIST 송경미 박사는 “기존에 이론으로만 제시되었던 스커미온 기반의 인공 시냅스 소자를 세계 최초로 구현한 연구 결과이며, 전기적으로 제어되는 스커미온의 개수에 따라 시냅스 가중치를 제어함으로써 신경전달물질의 양으로써 시냅스 가중치를 조절하는 인간의 뇌를 가장 밀접하게 모방하였다.”라고 말했다. 또한 KIST 주현수 박사는 “본 연구에서 ‘스커미온’을 활용한 새로운 접근법은 차세대 물질이나 새로운 소자 기반의 뉴로모픽 소자를 새롭게 제시하는 것으로 이 분야 연구에 새로운 방법을 제시한 것으로 시사하는 바가 크다”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업인 차세대반도체연구소 플래그십 과제와 국가과학기술연구회 창의형 융합연구사업, 한국연구재단 인공지능·빅데이터 전략과제로 수행되었다. 본 연구결과는 세계적인 학술지 ‘Nature Electronics’에 3월 16일 (월) 온라인 판에 게재되었다. * (논문명) Skyrmion-based artificial synapse for neuromorphic computing - (제1저자) 한국과학기술연구원 송경미 박사후연구원 - (공저자) 한국과학기술연구원 주현수 선임연구원 - (공저자) 한국과학기술연구원 장준연 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 우성훈 선임연구원 (현재 IBM 연구원) <그림설명> [그림 1] 스커미언의 모식도. 전자의 스핀이 나선형 모양으로 배열되어 구조적으로 안정하고, 전기적으로 생성, 이동, 소멸 등 제어가 가능 [그림 2] (좌) 페리 자성체(강자성체와 반강자성체의 중간 형태) 에서 형성되는 스커미온의 모식도와 (우) 뇌신경계의 신호 전달 모방을 위한 스커미온 기반의 시냅스 모식도 [그림 3] (좌) 전자 스핀구조체 스커미온의 제어 통한 인공 스냅스 소자의 가중치 변화 모습과 (우) 인공 시냅스 소자의 전체 시냅스 가중치 특성을 나타내는 결과 [그림 4] (좌) 뉴런과 뉴런 사이의 연결강도 (시냅스 가중치)를 스커미온 기반 인공 시냅스로 구현한 모식도 (우) 28 ×28 픽셀로 표현되는 손글씨 패턴 인식 학습을 위한 인공 신경망 [그림 5] 손글씨 이미지(MNIST) 학습 진행에 따른 정확도 개선 결과. 전체 6만개 손글씨 이미지 중 1회 학습에 300개의 이미지씩 패턴 학습 진행 후 정답률 확인. 100회 학습 진행 후 90% 정확도 확보

- 314

- 작성자차세대반도체연구소 송경미, 주현수, 장준연 박사팀

- 작성일2020.03.31

- 조회수9620

-

313

버려지는 PET병 활용한 고효율 흡착 소재 개발, 물 속 항생물질 제거한다

- 폐 PET병으로부터 고순도의 유기리간드 추출, 고효율 흡착 소재 개발 - 반복해서 재사용해도 흡착성능 유지, 폭 넓은 수처리 적용 가능성 보여 우리나라는 항생제 사용률이 높아, 항생제 다제내성균, 이른바 슈퍼박테리아 출현 가능성이 높은 국가로 분류돼 있다. 지난 환경부 발표에 따르면, 축산폐수처리장이나 하수처리장, 일반 강물에서도 항생제 성분이 검출됐다고 알려졌다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 직무대행 윤석진) 물자원순환연구센터 정경원 선임연구원, 최재우 책임연구원팀은 물 속 항생물질 유출 시에 발생하는 환경독성 및 항생 내성균의 문제를 해결하기 위해 버려지는 PET병을 활용한 고효율 흡착소재를 개발했다고 밝혔다. 최근 물 속 항생물질을 효과적으로 제거하기 위한 방법으로 금속-유기구조체(metal-organic framework, MOF)를 열분해공정을 통해 합성한 다공성 탄소복합소재가 각광받고 있다. 다공성 탄소복합소재는 물 속 항생물질을 흡착하여 제거한다. 하지만 일반적으로 MOF 합성을 위해 고가의 유기 리간드(organic ligand)를 사용하기 때문에 대량 생산을 통한 실제 현장 적용에는 한계점이 있었다. KIST 연구진은 수거된 폐 페트(PET)병에 주목했다. 우리 실생활에서 사용되는 페트병은 테레프탈산(terephthalic acid)과 에틸렌 글리콜(ethylene glycol)을 중합하여 만든 고분자 물질로, 테레프탈산은 금속-유기구조체(MOF) 합성을 위한 유기 리간드로 사용하는 물질이다. KIST 연구진은 버려지는 페트병으로부터 고순도의 유기 리간드를 추출하고, 이를 이용한 고효율 흡착 소재 합성에 성공함으로서 환경적·경제적 측면에서 유리한 항생물질 제거 방법을 찾았다. 이번 흡착소재 개발은 중화반응을 통해 고순도의 테레프탈산을 쉽게 얻을 수 있는 알칼리 가수분해 공정이 도입되었다. 이때, 가수분해 효율을 극대화시키기 위해 초음파와 상간 이동 촉매(phase transfer catalyst) 공정을 결합하였고, 연구진은 최적 설계를 통한 공정으로 고순도 테레프탈산을 100% 추출하는데 성공했다. 추출된 테레프탈산을 이용하여 다공성 탄소복합소재를 개발하였으며, 이때 철(Fe)기반의 금속-유기구조체를 전구체로 사용하여 소재에 자성을 부여함으로써 흡착공정 후 외부 자기장을 통해 쉽게 분리할 수 있는 장점을 가진 환경소재를 개발하였다. KIST 연구진은 세균 감염치료를 위한 항생물질인 ‘테트라사이클린’에 대한 물 속 흡착효율을 검증한 결과, 일반적인 환경 수 조건(pH 6)에서도 약 90분 동안 100% 제거가 가능하였으며, 다공성 탄소복합소재 1 g에서 약 671 mg의 흡착성능을 보였다. 이는 학계에 보고된 테트라사이클린 흡착성능 중 최고 수준이다. 또한 흡착-탈착공정을 5회 반복하여 재이용해도 초기 성능 대비 약 90% 이상의 흡착성능을 보임으로써 높은 안정성과 폭넓은 수처리 적용 가능성을 보여주었다. KIST 정경원 박사는 “폐 플라스틱을 이용하여 환경오염을 방지하고, 고효율 흡착성능과 재사용에도 성능을 유지함으로서 폭 넓은 수처리 적용이 가능할 것으로 기대한다.”고 말했다. KIST 최재우 박사는 “본 연구를 통해 개발된 다공성 탄소복합소재는 환경소재 뿐 아니라 에너지 소재 등 다양한 분야에 활용이 가능하며, 고부가가치 환경소재로 각광받을 것으로 기대한다.”고 밝혔다. 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영)의 지원을 받아 KIST 주요사업과 산업통상자원부(장관 성윤모) 산업핵심기술개발사업으로 수행되었으며, 연구결과는 ‘Composites Part B : Engineering’(JCR 분야 상위 2.000 %) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Synthesis of magnetic porous carbon composite derived from metal-organic framework using recovered terephthalic acid from polyethylene terephthalate (PET) waste bottles as organic ligand and its potential as adsorbent for antibiotic tetracycline hydrochloride - (제1저자/교신저자) 한국과학기술연구원 정경원 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 최재우 책임연구원 <그림설명> <그림 1> 폐 PET에서 추출한 유기리간드(테레프탈산)로 수 중 항생물질을 흡착하는 다공성 탄소복합소재를 개발하는 모식도. <그림 2> (좌측) 추출한 테레프탈산 (가운데) 이를 이용하여 합성된 철(Fe)기반 금속-유기구조체 (우측)자성 다공성 탄소복합소재 <그림 3> 자성 다공성 탄소복합소재의 투과전자현미경 사진 <그림 4> 자성 다공성 탄소복합소재의 자석 반응 사진

- 312

- 작성자물자원순환센터 최재우, 정경원 박사팀

- 작성일2020.03.25

- 조회수22006

-

311

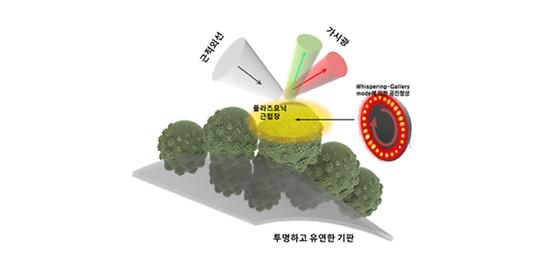

KIST, 접을 수 있고 세탁도 가능한 초고효율 근적외선 시각화 광필름 개발

- 광학 파장변환 효율 극대화를 통한 근적외선 센서 및 디스플레이 - 유연, 투명, 세탁 가능하여 폴더블·웨어러블 기기로 응용 가능 적외선은 눈에 보이지 않는 빛임에도 활용도가 높아 열화상 카메라, 바이오 센서 등 다양한 분야에서 이용되고 있다. 국내 연구진이 이러한 적외선을 시각화하여 응용의 폭을 넓히는 기술을 개발했다. 한국과학기술연구원 (KIST, 원장 직무대행 윤석진)은 나노포토닉스연구센터 권석준 박사 팀이 경희대학교(경희대, 총장 한균태) 응용화학과 고두현 교수와의 공동 연구를 통해, 근적외선을 가시광선으로 파장변환하여 시각화 할 수 있는 다기능성 광필름을 개발했다고 밝혔다. 눈에 보이지 않는 적외선이나 자외선을 가시광선으로 변환하면 빛에 담긴 데이터를 직관적으로 볼 수 있게 되어, 디스플레이나 이미지용으로 활용할 수 있게 된다. 최근 고화질 TV에 쓰이고 있는 퀀텀닷(양자점)도 자외선을 우리 눈에 보이는 가시광선으로 바꿔 디스플레이에 이용하는 일종의 파장변환 기술로 볼 수 있다. 자외선의 경우 큰 에너지를 갖고 있으므로 가시광선으로 변환하기가 상대적으로 쉽고, 변환 효율이 높다. 하지만 에너지가 낮은 근적외선의 경우 두 개 이상의 광자를 흡수해 한 개의 높은 에너지를 갖는 광자로 바꿔야 하기 때문에, 근적외선을 가시광선으로 변환하는 효율은 퀀텀닷의 1/100~1/1000 수준으로 매우 낮다는 문제점이 있었다. 이는 센서, 디스플레이, 이미징 등 다양한 분야로 응용될 수 있는 근적외선-가시광 변환 특성을 보다 현실적으로 만드는 데 큰 걸림돌이었다. KIST 연구진은 수 마이크로미터 크기의 산화 실리콘(실리카) 구체를 바둑판 모양의 격자로 배열하고, 실리카 구체 표면 위에 파장변환 나노물질과 금속 구조체를 형성시켰다. 이 구조를 통해 근적외선의 흡광과 가시광선의 발광을 동시에 극대화시켜 근적외선-가시광선 파장변환 효율을 기존 대비 1,000배 가까이 증폭시킬 수 있었다. 특히 연구진이 개발한 실리카 마이크로 구체의 격자 배열은 투명 필름으로 쉽게 전사(transfer)할 수 있고, 그 필름을 접거나 휘게 만들고, 심지어 세제로 세탁해도 파장변환된 빛의 세기가 보존됨을 확인하였다. 본 연구를 주도한 KIST 권석준 박사는 “현재 적외선을 활용한 센서는 한 종류의 데이터만 수집할 수 있는 수준인데 이 기술을 활용하면 다양한 종류의 데이터를 한 번에 수집, 이미지화할 수 있다.”라며 “접기, 세탁성, 다른 필름으로의 전사 용이성 등 다양한 공정상 장점이 있어 폴더블 기기, 웨어러블 센서나 유연한 파장변환 이미징 장치 등 다양한 분야로 응용이 확장될 수 있을 것으로 기대하고 있다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원을 받아 KIST 주요사업, 영펠로우사업, 한국연구재단 미래유망융합기술 파이오니어사업 및 산업통상자원부(장관 성윤모) 에너지기술개발사업을 통해 수행되었다. 이번 연구결과는 재료공학분야 국제저명학술지인 ‘Advanced Functional Materials’(IF: 15.62, JCR분야 상위 3.04%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) ‘A Multi-Functional Highly Efficient Upconversion Luminescent Film with an Array of Dielectric Microbeads Decorated with Metal Nanoparticles’ - (제 1저자) 한국과학기술연구원 여선주 박사((現)기계(연) 선임연구원) - (제 1저자) 경희대학교 응용화학과 안인환 석사과정 - (제 1저자) 한남대학교 기계공학과 조교수 정기남 박사 - (교신저자) 한국과학기술연구원 미래융합기술연구본부 권석준 책임연구원 - (교신저자) 경희대학교 응용화학과 부교수 고두현 박사 <그림설명> [그림 1] 입을 수 있고 접을 수 있으며 세탁도 가능한 초고효율 파장변환 투명 광필름 모식도

- 310

- 작성자나노포토닉스연구센터 권석준 박사팀

- 작성일2020.03.24

- 조회수12917

-

309

이산화탄소를 화학 원료로 만드는 저비용 고효율 인공광합성 촉매 개발

- 실시간 분석법 활용 귀금속 사용량 줄인 촉매 개발 - 전기화학적 이산화탄소 전환 시스템 실용화를 위한 발판 마련 한국과학기술연구원(KIST, 원장 직무대행 윤석진)은 청정에너지연구센터 오형석, 이웅희 박사 연구팀이 인공광합성 기술 분야의 실용화에 문제점 중 하나였던 산소 발생 전극의 귀금속 촉매를 줄일 수 있는 기술을 개발했다고 밝혔다. 인공광합성 기술은 식물처럼 물과 햇빛, 이산화탄소를 이용해서 엽록소가 촉매제 역할을 하여 수소와 산소로 변환시키는 과정을 인공적으로 만드는 기술이다. 이 기술은 이산화탄소를 흡수하여 청정에너지 및 부가가치를 갖는 화학 원료를 생산할 수 있어 큰 주목을 받고 있다. 이 기술의 상용화를 위해서는 식물의 엽록소 역할을 하는 촉매제의 효율 향상과 비용 절감이 필요하다. 효과적인 전기화학 촉매들이 연구되었지만, 이 중에서도 이리듐 촉매는 안정적이면서도 성능이 좋아 최고의 산소 발생 촉매로써 널리 알려져 있다. 그러나 이리듐은 매장량과 생산량이 적고 가격이 비싸 최근의 연구들에서는 이리듐 사용량을 감소시키면서도 촉매 성능을 높이기 위한 연구들이 중점적으로 진행되고 있다. 이리듐의 사용량을 줄이기 위한 가장 효과적인 방법은 값이 저렴한 금속 물질을 사용하여 나노 크기의 이리듐 합금 촉매를 제조하는 것이다. KIST-베를린 공대 공동 연구진은 이리듐 사용량을 줄이기 위해 이리듐-코발트 합금 나노 입자를 제조하여 코어로 활용하고, 이리듐 산화물 껍질을 갖는 코어-쉘 구조의 나노 촉매를 개발했다. KIST 연구진은 이러한 효과적인 촉매를 디자인하기 위해 다양한 실시간 분석법들을 활용하였다. 실시간 X-선 흡수 분석법을 통해 코어-쉘 구조 촉매가 이리듐-산소 사이의 거리가 짧아 높은 성능을 보이는 구조임을 확인하였으며, 전해질에 용해되어 손실되는 촉매의 양이 적어 내구성이 높음을 실시간 유도플라즈마 분석법을 통해 확인할 수 있었다. 이러한 결과들은 실제 촉매가 반응하는 과정에서 얻었다는 점에서 의미가 있으며, 향후 다양한 촉매 디자인에 활용될 계획이다. KIST 연구진이 개발한 촉매는 귀금속인 이리듐을 기존 촉매보다 20% 적게 사용하고도 31% 이상 높은 성능을 보였으며, 실제적인 사용 가능성을 확인하기 위해 수돗물을 사용한 장기 테스트에서도 수백 시간 이상 성능을 유지하여 높은 내구성을 보였다. 또한, 개발된 촉매를 실제 이산화탄소 전환 시스템에 적용한 결과 공정에 필요한 에너지가 반 이상 줄어들어, 기존 이리듐 산화물 촉매를 사용했을 때와 같은 전압으로도 화합물을 두 배 이상 만들 수 있었다. 본 연구를 진행한 KIST 오형석 박사는 “이리듐-코발트 합금 코어와 이리듐 산화물 쉘을 갖는 코어-쉘 나노 촉매를 통해 전기화학적 이산화탄소 전환 시스템의 문제인 산소 발생 반응의 성능과 내구성을 크게 개선할 수 있었다”라며, “본 연구를 통해 전기화학적 이산화탄소 전환 시스템의 실용화에 크게 기여할 수 있음은 물론 수소를 생산하는 수전해 시스템 및 다양한 전해 시스템에 적용될 수 있을 것으로 기대한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영)의 지원을 받아 KIST 주요사업 및 기후변화대응기술개발사업으로 수행되었으며 이번 연구결과는 에너지 환경 분야 국제 저널인 「Applied Catalysis B-Environmental」 (IF: 14.229, JCR 분야 상위 0.962%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Carbon-Supported IrCoOx Nanoparticles as an Efficient and Stable OER Electrocatalyst for Practicable CO2 Electrolysis - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이웅희 박사 - (교신저자) 독일베를린 공대 Peter strasser 교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원 오형석 선임연구원 <그림설명> [그림 1] 수돗물 기반 전기화학적 CO2 환원 전해 시스템 및 내구성 평가 결과 환원반응에는 물산화 반응이 가장 널리 사용된다. 본 연구는 OER촉매로 이리듐 산화물을 사용하였으며, 귀금속 사용량을 줄이기 위해 코어-쉘 구조의 나노촉매를 개발. 위 그래프는 수돗물 활용 중성 조건에서 우수한 활성과 장기 안정성 테스트를 진행한 그래프 [그림 2] a 전기화학적 이산화탄소 전환 시스템, b 전기화학적 이산화탄소 전환 디바이스 구조, c,d 전기화학적 이산화탄소 전환 시스템 구동 결과 [그림 3] 방사광 가속기 기반 실시간 X-선 흡수분석법 실험 장치 개발된 촉매의 향상된 OER 활성은 방사광가속기 기반 실시간 X-선 흡수 분석법을 통해 전기화학 반응 중 촉매의 전자 구조를 관찰함으로써 설명할 수 있었으며, 실시간 유도플라즈마 분석을 통해 전극 촉매의 내구성을 정량화 하고 메커니즘을 분석하였다.

- 308

- 작성자청정에너지연구센터 오형석 박사팀

- 작성일2020.03.19

- 조회수11288

-

307

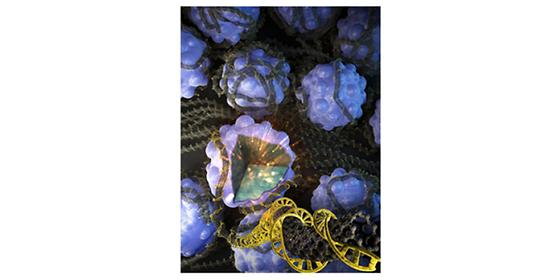

연어의 DNA로 고용량 배터리 소재 개발

- DNA와 탄소나노튜브를 활용한 ‘리튬 과잉 양극소재’ 표면 안정화 - 통합고도분석법을 통한 성능 및 수명 향상 인자 규명 최근 국내 연구진이 차세대 고용량 양극 소재를 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 직무대행 윤석진)은 에너지저장연구단 정경윤 단장, 장원영 박사 연구팀이 울산과학기술원(UNIST, 총장 이용훈) 이상영 교수 연구팀과의 공동 연구를 통해, 연어의 DNA를 활용, 리튬 과잉 양극 소재(Over-Lithiated Oxide, OLO) : 리튬이온전지에 적용된 양극 소재가 지닌 층상 구조에서 전이금속 층의 전이금속을 리튬으로 대체함으로써, 다량의 리튬을 함유한 소재 리튬 과잉 양극 소재(Over-Lithiated Oxide, OLO)의 표면을 안정화시켜 고성능 양극 소재를 개발했다고 밝혔다. 리튬이온전지는 이차전지의 일종으로서, 충전 과정에서 리튬 이온이 음극에서 양극으로 이동하여 저장된다. 이 양극에 저장할 수 있는 리튬이온이 많을수록 전지의 용량은 향상된다. 즉, 고용량의 양극 소재 개발은 리튬이온전지 용량증대의 핵심이다. 리튬 과잉 양극 소재(OLO)는 이론용량이 250mAh/g(기존 상용화 소재 160mAh/g)으로 에너지 저장용량을 50% 이상 상승시킬 수 있는 차세대 양극 소재로서 오랫동안 주목받아왔다. 하지만 충·방전 과정에서 리튬이 위치한 금속층이 붕괴되고 부풀어 올라 더 이상 사용할 수 없게 되는 문제가 있었다. KIST 연구진은 투과전자현미경을 이용하여 기존 OLO 소재의 표면과 내부의 결정구조 변화를 각각 위치별로 분석하였다. 그 결과 전지 구동 후 전극의 표면에서부터 금속층 붕괴가 진행된다는 사실을 확인했다. 이에 공동 연구진은 리튬이온과 친화력이 우수한 연어의 DNA를 활용하여 소재 붕괴의 원인인 표면 구조를 제어하였다. 하지만 DNA는 수용액 내에서 거대하게 뭉쳐지는 문제가 있는데 탄소나노튜브(CNT)와 합성하여 이를 극복하고 균일하게 배열, OLO 표면에 부착하여 새로운 양극 소재를 개발했다. KIST 연구진은 통합 고도분석법(개별 입자에서부터 전극 범위까지 분석)으로 분석하여 OLO 소재의 전기화학적 특성 및 구조 안정성 향상의 메커니즘을 규명했다. 실시간 X-선 분석기법으로 충·방전이 진행되는 과정에서 전극 소재의 구조 붕괴가 억제됨을 확인하였고, 구조 변화 분석을 통해 배터리가 과열되더라도 안정적임을 확인하였다. UNIST 이상영 교수는 “합성 소재에 기반한 기존 시도들과는 다른 개념인 생명체의 기본 물질인 DNA를 이용한 연구 결과로서, 고성능 전지 소재 개발의 새로운 방향을 소개하였다.”라고 그 개발 의미를 밝혔다. KIST 정경윤 단장은 “통합 고도분석법을 통하여 고에너지·안전성 양극 소재의 설계 인자를 제시했다는 것에 큰 의미가 있다”라며 “본 연구 결과를 토대로 기존 상용화 양극 소재를 대체할 신규 소재 개발 연구에 더욱 박차를 가할 것”이라고 포부를 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 기후변화대응기술개발사업, 기초연구사업 및 웨어러블플랫폼소자기술센터사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 에너지 분야의 세계적 권위지인 ‘Advanced Energy Materials’ (IF:24.884, JCR 분야 상위 1.69%) 최신 호에 표지 논문(Front cover)으로 출판 게재(3월 3일, Volume 10. Issue 9)되었다. * (논문명) Ecofriendly Chemical Activation of Overlithiated Layered Oxides by DNA-Wrapped Carbon Nanotubes - (제 1저자) UNIST 김주명 박사(現 Pacific Northwest National Laboratory 박사후연구원) - (제 1저자) KIST 박재호 석박사통합과정 - (제 1저자) KIST 조은미 박사과정 - (교신저자) UNIST 이상영 교수 - (교신저자) KIST 에너지저장연구단 정경윤 책임연구원 - (교신저자) KIST 에너지저장연구단 장원영 책임연구원 <그림설명> [그림 1] 표지 논문 선정 이미지(Front cover) [그림 2] 단계별 화학적 활성화 절차의 모식도 리튬이온과 친화력이 우수한 연어의 DNA를 탄소나노튜브와 합성하여, OLO 표면에 부착하여 표면 구조를 제어한 양극 소재를 합성하는 절차의 모식도

- 306

- 작성자에너지저장연구단 정경윤, 장원영 박사팀

- 작성일2020.03.17

- 조회수11311

-

305

전자파 차단 신소재‘맥신(MXene)’으로초박막 나노 필름 제조 기술 개발

- 자가조립을 통한 나노미터 두께의 균일한 맥신 필름 제조 - 유연 전자소자 및 5G 통신 기기에 적용 가능 국내 연구진이 전자파 차단 신소재의 실질적 적용 기술을 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 직무대행 윤석진) 물질구조제어연구센터 구종민 센터장 연구팀이 한국과학기술원(KAIST, 총장 신성철) 신소재공학과 김상욱 교수, 미국 Drexel 대학교 Yury Gogotsi 교수팀과의 공동연구를 통해 전자파 차단 신소재 ‘맥신(MXene)’을 나노미터 두께의 초박막 필름으로 제작하는 기술을 개발했다고 밝혔다. 구종민 센터장이 2016년 개발한 맥신(MXene) : KIST 구종민 센터장 연구팀이 개발한 금속과 같은 수준의 높은 전기전도도(106 S/m)를 가지며, 기존 금속 전자파 차폐 소재보다 가벼우면서도 가공이 쉬운 2차원 나노 재료. 전자파 차폐 효율은 전기전도성이 높을수록 좋아진다. (※Science 353, Issue 6304, pp. 1137-1140) ‘맥신(MXene)‘은 전자파 차폐 소재로 사용될 수 있는 전기전도성이 우수한 2차원 나노 신물질이다. 그동안 맥신 소재 자체의 우수한 전자파 차단 성능은 보고되었지만, 고집적 5G 통신 및 모바일 전자기기에 직접 응용 가능한 기술은 개발되지 않은 상태였다. KIST-KAIST-Drexel 대학교 공동연구진은 유연 전자소자 및 5G 통신 모바일 기기에 적용할 수 있는 전자파 차폐 소재 기술로써 자가조립(Self-assembly)기술을 활용하여 원자 수준의 두께 균일도를 가지는 초박막 맥신 필름을 제작했다. 맥신 수분산액 표면에 휘발성이 있는 용액을 공급하여 맥신을 표면에 표류시키고, 표면장력 차이에 의한 대류 현상에 의해 맥신 나노입자들이 스스로 배열하여 원자수준의 두께 균일도를 가지는 초박막 맥신 필름을 형성한다. 공동연구진이 개발한 자가조립 기술은 기존 용액공정으로 구현할 수 없는, 원자단위의 두께 균일도를 가지는 대면적 필름을 제조할 수 있는 기술이다. 이를 통해 제작한 초박막 맥신 필름은 원하는 기판에 쉽게 전사(tranfer)할 수 있으며 여러 번 적층하여 두께 및 투과도, 표면저항을 자유롭게 제어할 수 있다. 이 필름을 55nm 두께로 적층하면 99% 이상 전자파 차단이 가능했다. 이는 현재까지 보고된 어떤 전자파 차단 소재보다 우수한 성능(두께 대비 차단 효과)이다. KIST 구종민 센터장은 “자가조립 기술을 이용하여 원자 수준의 두께 균일도를 갖는 맥신(Ti3C2Tx) 박막 필름 제조 기술을 개발하였고, 이를 통해, 나노미터 두께에서의 2D 나노 재료의 전자파 차폐 메커니즘을 규명하여 유연 전자소자용 초박막 전자파 차폐 응용 기술을 개발하였다.”라며 “향후 개발된 맥신 박막 코팅 기술이 다양한 전자기기에 적용되고 양산화 공정을 구현할 수 있을 것으로 기대되며, 장기적으로는 차세대 전자파 차폐 및 유연인쇄 전자소자 응용 연구를 촉진하는 계기를 마련하게 될 것으로 기대된다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 KIST Research Laboratory사업, 리더연구자지원사업(다차원 나노조립제어 창의연구단), NNFC-Drexel-SMU 국제 공동연구사업으로 수행되었다. 본 연구 결과는 과학전문지인 ‘Advanced Materials’ (IF:25.809, JCR 분야 상위 1.042%) 최신 호에 표지 논문(Inside cover)으로 게재되었다. * (논문명) Electromagnetic Shielding of Monolayer MXene Assemblies - (제 1저자) 한국과학기술원 신소재공학과 윤태영 박사후연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 물질구조제어연구센터 김혜림 박사과정 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 물질구조제어연구센터 Aamir Iqbal 박사과정 - (교신저자) 한국과학기술원 신소재공학과 김상욱 교수 - (교신저자) Drexel 대학교 Yury Gogotsi 교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원 물질구조제어연구센터 구종민 책임연구원(센터장) <그림설명> [그림 1] 표지논문 이미지(Inside cover) [그림 2] 자가조립 방법에 의한 단일 층 맥신 필름 제조 모식도 맥신 나노입자 수분용액에 에틸아세테이트(ethyl acetate)를 첨가하면 증발속도 차이에 의하여 레일리-베나르 대류가 발생하게 되고 대류에 의해 떠오른 맥신 시트들은 동시에 발생하는 마란고니효과에 의해서 모여 자발적으로 단일 층 맥신 필름을 형성하게 된다. 이렇게 형성된 단일 층 맥신 필름을 원하는 기판에 전사 후 건조한다. [그림 3] 자가조립 필름의 적층 수에 따른 맥신 필름 이미지(위) 및 흡광도 측정 그래프(아래) 자가조립에 의해 제조된 단일 층 맥신 자기조립 필름을 여러 층 적층하여 원하는 두께의 필름을 제조할 수 있다. 적층 수가 증가함에 따라 흡광도가 균일하게 증가하는 것으로 보아 필름의 두께가 균일하게 증가하는 것을 알 수 있다. [그림 4] 맥신 필름의 전자파 차폐성능 및 비교 필름 두께가 증가함에 따라 전자파 차폐성능이 향상하는 것을 보여주며 (A), 맥신 필름의 두께에 따른 전자파 차폐 성능 실험 결과는 반사, 흡수, 다중반사를 고려한 이론적 계산과학 결과와 매우 일치한다 (B). 맥신 필름은 55nm 두께에서 99% 이상의 차폐 효율을 가지며 (C), 현재까지 보고된 어떤한 재료보다 우수한 절대 차폐 효과 (absolute shielding effectiveness)를 보이며, 이는 맥신 박막 필름이 단위 두께 및 중량에서 현재까지 보고된 어떠한 전자파 소재 보다 우수한 전자파 차폐 성능을 보여준다 (D).

- 304

- 작성자물질구조제어연구센터 구종민 박사팀

- 작성일2020.03.16

- 조회수17625

-

303

KIST, 새로운 청색광 반도체 기술 개발

- 질화칼륨 대신 요오드화 구리 사용, 높은 효율의 청색광 발광 화합물 반도체 개발 - 국내 원천기술 개발로 해외 의존도 높은 반도체 소재 자립에 첫걸음 2014년 에너지절약형 빛 혁명을 이끈 청색광 발광소자(LED) 발명자인 일본 과학자 3명이 노벨 물리학상의 영예를 안았다. 반도체를 이용한 LED는 백색광 구현을 위해 적·녹·청색의 LED가 필요하다. 이중 가장 늦게 개발된 청색광 LED는 1990년대 일본의 과학자들에 의해 질화갈륨(GaN)을 고품질로 만드는 기법을 개발, 상용화에 성공했다. 질화갈륨은 전등 뿐 아니라 스마트폰, 디스플레이, 전자제품 및 고주파장치에 핵심소재로 우리 실생활에 널리 쓰이고 있다. 또한 초고속 통신용소자, 자동차용 전력반도체, 그리고 극한에서 사용가능한 극한 환경용 반도체로 그 활용 범위가 급속도로 확대되고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 차세대반도체연구소 송진동 책임연구원, 장준연 소장팀은 (주)페타룩스 안도열 대표(서울시립대학교 석좌교수)와의 공동연구를 통해 기존의 청색광 LED 반도체에 사용했던 질화갈륨을 대체 할 수 있는 새로운 화합물 반도체 기술개발에 성공했다고 밝혔다. 연구진은 구리(Cu)와 요오드(I)를 합성한 요오드화 구리(CuI) 1-7족 화합물 반도체를 소재로 사용하여 고효율로 청색광을 발광하는 소자 기술을 세계최초로 개발했다. 원소주기율표에 1-7족 물질들은 강한 전기적 상호작용으로 인해 원자간 결합강도가 높아 반도체로 사용하기 어렵다는 것이 학계에 정설이었으나, 이번 기술개발로 반도체 소재 기술에 새로운 지평을 열었다는 평가를 받고 있다. 연구진이 개발한 요오드화 구리(CuI) 반도체는 저렴한 실리콘(Si) 기판에 적은 결함으로 성장이 가능하여 현재 상용화 되어 있는 대면적 실리콘 기판(300mm)을 그대로 사용할 수 있다는 큰 장점이 있다. 또한 요오드화 구리(CuI) 박막 성장온도가 실리콘 기반 CMOS소자 공정에 사용되는 온도(300도 이하)와 유사하여 열화없이 요오드화 구리(CuI) 박막을 증착, 저렴하고 손쉬운 실리콘 반도체 공정에 적용이 가능하다. 공동연구진은 요오드화 구리(CuI) 반도체가 질화갈륨기반 소자에 비해 10배 이상 강한 청색광 밝기 및 향상된 광전효율 특성과 장기적 소자 안정성을 가진다는 것을 확인 하였다. 이번 연구결과는 고품질 구리할로겐계 단결정 요오드화 구리(CuI)를 실리콘 기판 상에 성장, 고효율의 청색 발광을 구현해 세계 최초로 구리할로겐계 화합물을 이용한 새로운 반도체 소재 기술을 실증했다는 것에 큰 의의가 있다. 공동 연구진은 그간의 연구를 통해 새로운 요오드화 구리(CuI) 반도체 재료의 원천기술을 이미 보유하고 있다. *특허 : 국내외 10 여편의 특허 획득(미국 특허 US 10566427 B2 등) KIST 송진동 단장은 “기존의 p-형 질화갈륨을 대체하여 높은 생산효율의 청색(자외선) 발광에 성공했다. 성능개선 연구를 지속적으로 수행할 것”라고 말했다. KIST 장준연 소장은 “기존의 LED에 비해 많은 장점을 가지므로 일본이 독점하고 있는 질화갈륨을 대체하는 새로운 발광반도체용 소재로 큰 기대를 모을 것으로 기대한다.”고 밝혔다. ㈜페타룩스 안도열 대표(서울시립대 석좌교수)는 “2016년 구리할로겐계 반도체의 우수성에 대한 이론적 예측을 최초로 보고하고 원천기술을 보유하고 있다. 이번 연구성과가 새로운 청색 및 자외선 광원으로 상업적 생산이 가능할 것으로 기대한다.”고 말했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업인 차세대반도체연구소 플래그십 과제로 진행되었으며, ㈜페타룩스는 연구개발비를 투자하여 공동연구를 수행했다. 본 연구결과는 네이처 자매지인 ‘Scientific Reports’ 최신호에 온라인 게재되었다. * (논문명) Intrinsically p-type cuprous iodide semiconductor for hybrid light emitting diodes - (제1저자, 교신저자) (주)페타룩스 안도열 대표(서울시립대학교 석좌교수) - (제2저자, 교신저자) 한국과학기술연구원 송진동 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 장준연 책임연구원 <그림설명> <그림 1> (좌) Si과 CuI 반도체의 결정구조. 격자상수가 유사하여 Si기판위에 CuI 박막성장을 저결함으로 성장 할 수 있음. (우) Si기판위에 성장한 CuI 박막의 결정대칭성을 투과전자현미경으로 관찰한 사진. Si에 격자 맞는 CuI 단결정 성장을 확인함. <그림 2> CuI를 p-형 접합으로 사용한 p-CuI/n-AlGaN UV LED 동작 사진

- 302

- 작성자광전소재연구단 송진동 박사팀, 차세대반도체연구소 장준연 소장

- 작성일2020.03.09

- 조회수12175

-

301

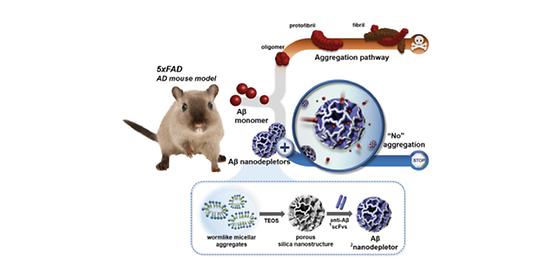

KIST, 치매 원인 물질(베타-아밀로이드)만 빨아들여 제거하는 나노 청소기 개발

- 알츠하이머 주요 원인 물질인 베타-아밀로이드를 선택적으로 흡입, 제거 - 응용범위 확장 후 다양한 질병 치료에 적용 가능 베타-아밀로이드 단백질은 뇌 속에 비정상적으로 축적되어 알츠하이머병의 주요 원인이 되는 것으로 알려져 있다. 최근 KIST 연구진이 베타-아밀로이드 단백질만을 선택적으로 흡입하여 제거하는 나노 구조체를 개발하여 주목받고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권)은 분자인식연구센터 이준석 박사팀이 한국과학기술원(KAIST, 총장 신성철) 신소재공학과 박찬범 교수팀, 아르곤 국립연구소와의 공동연구를 통해 치매의 주요 원인 물질로 꼽히는 베타-아밀로이드 단백질을 흡입하여 제거함으로써 알츠하이머 질환의 진행을 예방하는 나노청소기를 개발했다고 밝혔다. 베타-아밀로이드 단백질은 뇌 속에서 응집되는 특성이 있다. 이 단백질이 과도하게 응집되면 신경세포를 사멸시키고 시냅스를 파괴하여 알츠하이머의 진행을 가속시킨다. 이러한 응집을 막기 위해 베타-아밀로이드 단백질의 생성을 차단하거나, 생성된 단백질이 서로 응집되지 않도록 항체 및 저해제를 활용하는 연구가 여러 방면에서 진행되고 있으나 아직 효과적인 치매 치료제는 개발되지 못했다. KIST 이준석 박사팀은 상기 기존 방식이 아닌 생성된 베타-아밀로이드 단백질을 원천적으로 흡입하여 제거하는 새로운 접근법을 통해 독성물질의 생성을 예방하는 전략에 주목하였다. 이와 같은 특정 단백질(베타-아밀로이드)을 효율적으로 제거하기 위해서는 항체와 같은 베타-아밀로이드를 선택성을 가진 물질이 필요하다. 하지만 기존의 항체는 체내에서 안정성이 떨어지고 체내 다른 분자와도 결합할 수 있어 그 효율성이 떨어진다. 이러한 한계점을 극복하기 위해 거대한 구멍을 갖는 나노입자를 디자인하여 넓은 표면적을 갖는 나노 구조체를 제작했다. 연구진은 이 구조체에 표적 물질에 대한 선택성은 높으면서도 보통의 항체보다 작아 더 높은 효율로 흡입할 수 있는 미니항체(scFv)를 부착하여 표적 물질인 베타-아밀로이드 단백질을 선별하여 흡착하도록 하였다. KIST 연구진이 개발한 나노청소기는 베타-아밀로이드 단백질을 효과적으로 흡착하여 베타-아밀로이드 단백질의 비정상적 응집을 80% 이상 차단하여 신경독성을 완화하였다. 또한, 연구진은 동물실험을 통해 그 효과를 입증하여 미래 항-아밀로이드성 억제제로서의 가능성을 입증하였다. 본 연구를 주도한 KIST 이준석 박사는 “나노청소기를 이용해 베타-아밀로이드나 타우 단백질에 대한 흡입을 통해 신경독성 물질의 응집저해가 가능할 뿐만 아니라, 응용 범위를 확장하면 체내 다양한 유해물질을 선택적으로 제거할 수 있는 나노청소기로써 질병 예방 및 건강증진에 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 국가과학기술연구회 창의형융합연구사업으로 수행되었으며, 이번 연구결과는 ‘Advanced functional Materials’(IF: 15.621, JCR 분야 상위 3.041%) 표지논문(Front Cover)으로 선정되어 게재될 예정이다. * (논문명) Silica Nanodepletors: Targeting and Clearing Alzheimer’s β?Amyloid Plaques - (제1저자) 한국과학기술연구원 정희진 석사과정 - (제1저자) 한국과학기술원 정유정 박사과정 - (제1저자) 한국과학기술연구원 이창헌 박사 - (제1저자) 미국 아르곤 국립연구소 Rosemarie Wilton 박사 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이준석 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술원 박찬범 교수 - (교신저자) 미국 아르곤 국립연구소 Elena A. Rozhkova 박사 <그림설명> [그림 1] 표지논문 이미지 [그림 2] 특정 물질을 타겟팅하여 빨아들이는 나노청소기의 구성 및 작용 개략도 미니항체가 접합된 다공성 실리카 나노구조체는 특정 타겟 물질을 선택적으로 표적화하고 흡수한다. 그림1의 경우 베타-아밀로이드를 대상으로 진행하였으며, 베타-아밀로이드의 자가 조립을 억제하여 플라크의 침착으로 이어지는 일련의 과정을 차단하였다.

- 300

- 작성자분자인식연구센터 이준석 박사팀

- 작성일2020.03.03

- 조회수14527

-

299

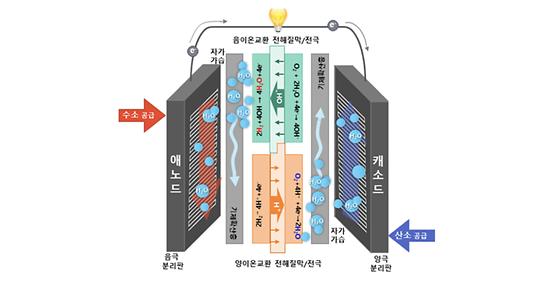

KIST, 소형·경량화된 신개념 연료전지 개발

- 연료전지 시스템 필수인 가습장치 없는‘이중교환막연료전지’개발 - 향후, 드론과 무인비행기 전원장치로 활용 기대 수소전기차의 심장인 연료전지 시스템은 1·2차 전지와 다르게 연료(수소)와 공기(산소)만 공급하면 높은 효율의 전기 에너지를 계속해서 사용할 수 있다. 하지만 안정적으로 전기를 발생시키기 위해서는 수분이 포함된 수소와 산소를 공급해야하기 때문에 상당한 부피와 무게의 수분 공급장치(가습장치) 장착이 필요하다. 이는 연료전지 시스템의 소형·경량화를 위해 반드시 해결해야 할 과제로 남아있었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권)은 수소·연료전지연구단 김형준 박사팀은 가습장치가 필요 없는 신개념 연료전지인 이중교환막연료전지(Dual exchange membrane fuel cells) 개발에 성공했다고 밝혔다. 기존 연료전지인 고분자전해질연료전지(PEMFC)와 고체알칼리막연료전지(AEMFC)는 80℃ 이하의 온도에서 가습된 수소와 산소를 공급하기 위해 별도의 가습기 장착이 필요하다. 반면 KIST 연구진이 개발한 이중교환막연료전지(DEMFC)는 전극에서 발생하는 수분이 외부로 배출되지 않고 다시 흡수되는 자가 가습 특성이 있다. KIST 연구진은 고체알칼리막연료전지의 경우 수소가 공급되는 전극(애노드), 고분자전해질연료전지는 산소가 공급되는 전극(캐소드)에서 물이 생성되는 원리에 주목했다. 이를 응용하여 두 연료전지를 결합한 형태인 수소이온(H+) 전달막과 수산화이온(OH-) 전달막을 순차적으로 나란히 배열하는 이중교환막연료전지를 고안했다. 연구진이 투명 셀을 이용해 실험 결과, 이 새로운 구조의 이중교환막연료전지는 애노드와 캐소드 모두에서 물이 생성되는 것이 확인됐다. 연구진이 개발한 이중교환막연료전지는 가습 없이 수소나 산소가 공급돼도 최고 850mW/㎠의 출력과 700시간 이상 지속되는 안정성을 보여 세계 최고 수준의 성능을 발휘하는 것으로 나타났다. 또한 연구진은 이중교환막 연료전지 스택을 제조하였고, 약 50회 이상의 on/off 반복 운전 실험을 진행한 후에도 성능 저하가 나타나지 않았다고 밝혔다. KIST 김형준 박사는 “현재 수소전기차에 주로 사용되는 연료전지 시스템을 더욱 가볍고 단순하게 만들면 장기체공이 필요한 드론과 무인 항공기 등의 주전원으로도 활용할 수 있다.”라고 밝혔다. 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 기후변화대응기술개발사업으로 수행되었다. 연구결과는 연료전지 분야의 국제 저널인 ‘Journal of Membrane Science’(IF: 7.015, JCR 분야 상위 1.742%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Dual Exchange Membrane Fuel Cell with Sequentially Aligned Cation and Anion Exchange Membranes for Non-humidified Operation - (제1저자) 한국과학기술연구원 수소·연료전지연구단 이소영 선임연구원 - (제1저자) 한국과학기술연구원 수소·연료전지연구단 채지언 박사과정 - (교신저자) 한국과학기술연구원 수소·연료전지연구단 김형준 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 수소·연료전지연구단 장종현 책임연구원 - (교신저자) 서울시립대 기계정보공학과 나영승 교수 <그림설명> [그림1] 이중교환막연료전지의 작동원리 [그림2] 무가습 조건 연료전지 성능

- 298

- 작성자수소·연료전지연구단 김형준 박사팀

- 작성일2020.02.19

- 조회수12535

-

297

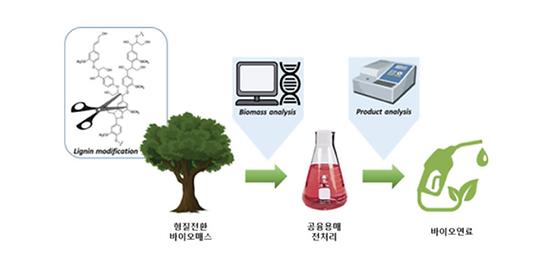

KIST, 북미 연구진과 함께 바이오연료 생산공정 개발

-‘유전자 형질 전환기술’및 ‘친환경 용매’활용한 청정 바이오연료 생산 - 韓·美·캐나다 국제 공동연구, 2세대 바이오연료 생산기술 개발 기대 바이오연료는 청정연료로서 주목받고 있지만, 바이오연료 생산을 위해 그 원료로 식량을 사용한다는 점에서 소모적이라는 부정적 의견도 있다. 이에 많은 연구진들이 식량이 아닌 목질계 바이오매스를 활용하여 바이오연료를 생산하는 ‘2세대 바이오연료’ 상용화를 위한 연구가 끊임없이 이뤄지고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권)은 청정에너지연구센터 김광호 박사팀이 캐나다 밴쿠버에 있는 KIST-UBC(브리티시컬럼비아대학) 현지 랩 프로그램을 통해 효율적인 바이오연료 생산 공정을 개발했다고 밝혔다. 연구진은 개발한 바이오연료 생산 공정에 리그닌 유전자 형질 전환기술 및 순환형 친환경 용매를 활용했다고 밝혔다. 바이오연료를 생산하기 위해서는 목질계 바이오매스의 20~30%를 구성하는 주성분인 ‘리그닌’을 분해하여 폐기하거나 제거 후 이용한다. 이 리그닌을 효율적으로 제거하는 것이 2세대 바이오연료의 경제성 확보 및 상용화에 중요한 역할을 한다. KIST 연구진은 美 바이오에너지연구센터(Joint BioEnergy Institute)와의 공동연구를 통해 리그닌을 좀 더 쉽게 제거할 수 있도록 유전자 형질 전환 기술을 이용하여 구조를 변형했다. 리그닌 구조 내에서 일부분의 길이를 짧게 변형하여 적은 양의 에너지 투입으로 리그닌을 제거할 수 있게 했다. 이후 기존에 KIST 김광호 박사가 개발한 순환형 친환경 공융용매(PNAS July 9, 2019 116 (28) 13816-13824)를 활용하여 리그닌을 재활용한 용매로 리그닌을 녹이는 시스템을 적용, 공정 내에서 필요물질을 수급하여 활용하였다. 국제 공동연구진은 더 나아가 UBC(브리티시컬럼비아대학)의 분석기술을 활용하여 최종적으로 경제성이 확보된 효율적인 바이오연료 생산 기술을 개발했다. 이러한 공정 개발을 위해서는 생물학, 분석화학, 화학공학 등 다양한 지식과 기술이 요구된다. 각 분야에서 여러 연구가 이루어지고 있었으나 각 기술 간의 연계가 부족한 문제가 있었다. 이에 KIST 김광호 박사는 바이오매스 연구에 오랜 경험과 지식을 축적하고 있는 캐나다 브리티시컬럼비아대, 미국 뉴욕주립대와 공동연구를 제안, 수행하였다. 이를 통해 바이오연료를 생산하는 기술의 종합적 관점에서 유전자 형질 전환 기술, 처리 공정기술, 분석기술 등의 단계별 핵심역량을 극대화했다. KIST 김광호 박사는 “본 연구는 기후변화 대응 기술 개발이라는 국제적 아젠다를 해결하기 위해 한국·미국·캐나다 연구진의 각 분야 핵심역량을 극대화하여 발표된 결과”라고 말하며 “바이오에너지 생산 기술 개발이라는 목표로 북미의 우수한 연구진들의 융·복합 연구를 주도하는 선도적 역할을 통해 기후변화에 대응할 수 있는 우리나라의 국가 기반 기술을 개발할 것”이라고 밝혔다. 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영)의 지원을 받아 KIST 주요사업으로 수행되었으며, 미국 에너지부(DOE) 산하 바이오에너지 연구센터(Joint BioEnergy Institute), 캐나다 브리티시컬럼비아대 및 뉴욕주립대와의 공동연구로 진행된 이번 연구결과는 Frontiers in Plant Science 최신호에 게재되었다. * (논문명) Deep eutectic solvent pretreatment of transgenic biomass with increased C6C1 lignin monomers - (제 1저자 및 교신저자) 한국과학기술연구원 김광호 선임연구원 <그림설명> [그림1] 바이오매스 형질 전환 기술, 친환경 공융용매를 이용한 바이오매스 처리 기술 및 바이오매스 단계별 분석기술을 접목한 바이오연료 생산 모식도

- 296

- 작성자청정에너지연구센터 김광호 박사팀

- 작성일2020.02.17

- 조회수11640