보도자료

-

335

투명도가 10배 향상된 전도성 플라스틱 개발

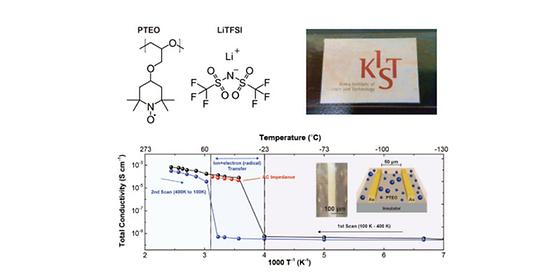

- 뛰어난 투명도와 유연성을 동시에 갖는 고분자 개발, 세계최초 원천기술 확보 - 기존 전도성 고분자 구조적 모순 해결, 향후 다양한 분야 산업발전에 활용 기대 국내 연구진에 의해 투명도가 매우 향상된 전도성 플라스틱 신소재가 개발되었다. 뛰어난 가공성과 내구성에도 불구하고 불투명함이 한계로 지적되어온 전도성 고분자를 뛰어넘어 차세대 투명유기전극 시장의 유력한 후보로 부상할 전망이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장직무대행 윤석진) 전북분원 복합소재기술연구소(분원장 홍재민) 기능성복합소재연구센터 주용호 박사팀은 Purdue University 화학공학과 Bryan W. Boudouris 교수팀과 공동연구를 통해 높은 전도성과 투명함을 동시에 지니는 플라스틱 신소재를 개발했다고 밝혔다. 투명전극은 현재 스마트폰과 TV, 각종 디스플레이에 활용되고 있으며, 빛은 그대로 투과시키면서 전기를 잘 통하게 하는 역할을 한다. 투명전극을 만들기 위해 대표적으로 사용되는 소재가 전도성 고분자인데, 유연하고 생산비용이 적어 우리나라를 포함한 소재 강국에서 전도성 고분자에 대한 연구개발이 활발히 진행 중이다. 본 연구에 활용된 전도성 고분자는 PEDOT:PSS[poly(3,4-ethylenedioxythiophene)]로, 투명전극 연구에 대표적으로 활용되고 있지만 화학구조의 한계로 인하여 필름의 두께가 두꺼워지면 불투명도가 높아지는 단점을 가지고 있다. 따라서 2000년 노벨화학상을 수상한 전도성 고분자의 개발은 이후 유연하고 투명하며, 높은 압력에도 깨지지 않는 강도를 확보하기 위한 연구개발이 중점적으로 이루어져왔다. KIST 주용호 박사팀은 본 연구에서 라디칼 고분자(Radical Polymer)의 활용에 주목하였다. 투명전극으로 라디칼 고분자를 활용하고자, 소재를 불투명하게 하는 공중합 구조를 없앤 비공중합 고분자 합성에 주력하였고, 이에 최적화된 화학구조를 적용하여 뛰어난 투명도와 유연성을 동시에 갖는 고분자를 개발하고 고분자-이온 복합체를 형성하여 이 분야의 세계최초 원천기술 확보에 성공했다. 실험을 통해 개발한 고분자가 필름 두께 1㎛(마이크로미터, 100만분의 1m)에서 96% 이상의 투명도를 가지는 것을 확인하였으며, 이는 같은 두께에서(1㎛)의 기존 전도성 고분자 PEDOT:PSS의 투명도가 10% 이하인 것과 비교하면 매우 높은 수치이다. KIST 주용호 박사는 “라디칼 고분자의 개발은 기존 전도성 고분자의 구조적 모순을 해결하여 유기 전자재료 연구개발에 새로운 패러다임을 제시하게 될 것”이라며 “향후 높은 전도도와 유연성, 투명도를 극대화하는 고성능 유기 전자소재의 개발로 이어져 차세대 에너지 저장 소재, 투명 디스플레이 소재, 플렉시블 배터리, 바이오 전기화학 등 다방면의 발전에 활용될 수 있기를 기대한다.”라고 연구 의의를 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영)의 지원을 받아 KIST의 주요사업과 한국연구재단 신진연구자지원사업으로 수행되었다. 연구 결과는 고분자 분야 국제 저널인 ‘Macromolecules’ (IF: 5.997, JCR 분야 상위 5.172%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Mixed Ionic and Electronic Conduction in Radical Polymers - (제 1저자) 한국과학기술연구원 기능성복합소재연구센터 유일환 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 기능성복합소재연구센터 주용호 선임연구원 <그림설명> [그림 1] (좌, 위) 라디칼고분자와 이온의 화학적 구조 (우, 위) 높은 투명도를 나타내는 고분자-이온 복합소재 (아래) 높은 이온 전도도와 전기 전도도를 동시에 나타내는 디바이스 성능 그래프

- 334

- 작성자기능성복합소재연구센터 주용호 박사팀

- 작성일2020.06.29

- 조회수9382

-

333

KIST-농촌진흥청 공동연구로 기능성 콩 개발, 결점 없앤 우수한 블랙푸드 나온다

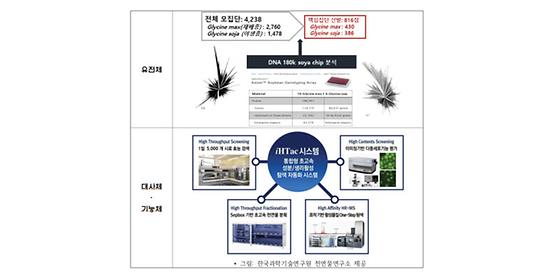

- 약 4천여 점의 콩 유전체 분석, 추출물의 유효성분 탐색 및 효능 규명 - 기능성 콩‘SCEL-1’, 피부주름·지방간·아토피 피부염 개선 효과 탁월 한국과학기술연구원(이하 KIST, 원장직무대행 윤석진)은 농촌진흥청(청장 김경규)과 융합공동연구를 통해 국내 토종 재래콩 종자의 추출물에서 피부주름, 알코올성 지방간, 아토피 피부염 등을 개선하는 효과를 확인했다고 밝혔다. 양 기관은 국내 콩 핵심집단을 활용해 복합 효능성을 보유하고 있는 기능성 콩 ‘SCEL-1(에스셀원))’ 품종을 개발, 효능을 확인하고 특허등록 및 기술이전을 마쳤다. 농촌진흥청 국립식량과학원(원장 김상남)은 농생물게놈활용연구사업단(단장 문중경) 과제로 국내외 4천3백여 점의 콩 유전체를 분석하여 816점의 한국 고유의 콩 핵심집단을 구축하여 원천연구를 수행했다. KIST 강릉분원 천연물연구소 천연물소재연구센터 최용수 박사팀은 상용화개발연구과제로 초고속 생리활성탐색시스템(HTS: High Throughput Screening System)를 통해 콩 핵심집단 추출물에서 유효성분을 탐색하고 이들의 효능을 규명하는 연구를 수행했다. 이번에 개발된 기능성 콩 ‘SCEL-1’은 동의보감에도 ‘약콩’으로 기재되어 있는 쥐눈이콩(서목태) 계열의 검정콩으로, 일반 쥐눈이콩과 달리 종자가 납작한 형태를 지니고 있다. ‘SCEL-1’에는 항산화성분 3종이 일반 쥐눈이콩 대비 최대 20배 높게 함유되어 있는데, 항산화 물질 함량 기준으로 봤을 때 위도와 해발이 높은 파주, 평창 등이 재배에 가장 최적지임을 확인하였다. KIST 연구진은 기능성 콩 ‘SCEL-1’ 추출물을 이용한 세포 및 동물 실험을 통해 피부주름, 알코올성 지방간, 아토피 피부염에 대한 복합 개선 효과를 검증하였다. 자외선 처리로 피부노화를 유도한 쥐 실험 결과, ‘SCEL-1’ 추출물의 투여한 쥐는 피부 주름을 유도한 집단군보다 약 17% 주름이 개선되었으며, 콜라겐의 양도 약 76% 증가(콜라겐 밀도 약 1.8배 증가)하였다. 일반 검정콩과 쥐눈이콩을 비교했을 때도 ‘SCEL-1’의 주름개선 효능이 10∼18% 우수한 것으로 나타났다. 알코올성 지방간을 유도한 쥐 실험의 경우, ‘SCEL-1’ 추출물을 투여했을 때 에탄올 섭취군에 비해 혈중콜레스테롤이 30% 감소되었고, 지방간 조직의 병변 부위가 25% 줄어들었다. 아토피 피부염을 유발한 쥐에서도 ‘SCEL-1’ 추출물을 투여했을 때 대조군에 비해 약 40% 정도 염증이 감소했다. 이는 지방간 개선에 효과가 있다고 알려진 실리마린이나 염증 치료제로 널리 사용되는 스테로이드 약물인 덱사메타손과 비슷한 효과여서 앞으로 수입 의존도가 높은 치료제 원료를 국산으로 대체할 수 있을 것으로 기대된다. KIST와 국립식량과학원은 이번 기능성 콩 ‘SCEL-1’ 관련 기술에 대해 각 3건의 국내외 특허를 공동 출원하고, 농업기술실용화재단 중개로 국내 산업체와 기술이전 체결식까지 마쳤다. 선정된 산업체는 이번 기능성 콩 ‘SCEL-1’을 이용해 일반식품을 시작으로 건강기능식품 및 기능성 화장품 등으로 제품 개발을 확대해 나갈 계획이다. KIST 윤석진 원장직무대행은 “우수한 농업 자원의 기능성 응용 연구를 적극 지원하여, 농업의 반도체라 불리는 종자산업이 가진 미래의 핵심가치가 잘 구현되도록 노력하겠다.”라고 말했다. 국립식량과학원 김상남 원장은 “SCEL-1 개발을 통해 앞으로 콩을 비롯한 식량작물의 기능성 자원 개발 연구를 더욱 확대하고 부가가치 증진을 통한 관련 산업을 활성화하여, 국민건강 증진에 기여할 수 있도록 노력하겠다.”라고 말했다.

- 332

- 작성자연구성과확산팀 변지형 변리사

- 작성일2020.06.25

- 조회수8468

-

331

항공기 온실가스 저감의 대안인 바이오항공유, 석유 아닌 목재 폐기물로 대량생산하는 기술 나왔다

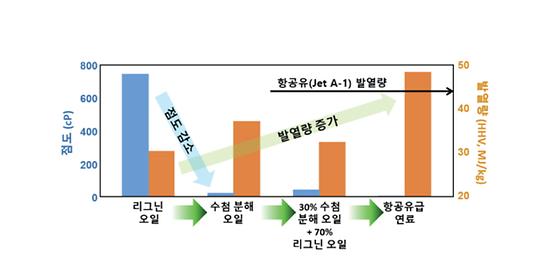

- 폐목재에서 나온 끈적한 리그닌 오일의 점도 감소 기술, 산업적 활용도↑ - 석유 대체연료의 대량생산 가능, 바이오 연료로 온실가스 감축 효과 기대 국내 연구진이 바이오항공유(Bio-jet fuel) 대량생산이 가능한 핵심기술을 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장직무대행 윤석진) 청정에너지연구센터 하정명 박사팀은 폐목재로부터 항공유급 연료를 대량 생산하는 기술을 개발했다고 밝혔다. 그동안 높은 점도 때문에 석유 대체 연료로 전환하기 어려웠던 폐목재 유래 오일로부터 항공유급 연료를 생산할 수 있게 되어 2027년으로 예정된 항공유 온실가스 감축 규제에 대응하는 대체 연료 기술을 확보할 수 있을 것으로 기대된다. 목재, 풀과 같은 식물체의 20~40%를 차지하는 성분인 리그닌은, 펄프를 생산하는 제지 공정에서 폐기물로 대량 배출된다. 이 리그닌을 열분해하면 오일을 생산할 수 있는데, 끈적한 점성 때문에 산업적으로 활용하기 어렵다. 이러한 이유로 제지 공장에서는 리그닌 폐기물을 고품질 연료나 화학제품의 원료로 사용하기보다 낮은 품질의 보일러 연료 등으로 활용하고 있는 실정이다. KIST 하정명 박사팀은 리그닌 오일의 점도를 낮추기 위해 ‘수첨 분해’를 활용하여 수첨 분해 리그닌 오일을 제조하고, 제조된 오일을 기존의 끈적한 리그닌 오일과 7:3 비율로 혼합하여 점도를 1/7수준(750cp에서 110cp로 감소, ex) 물 1cp, 식용유 80cp)으로 현저히 감소시켜 산업용으로 사용할 수 있게 되었다. 이렇게 제조된 혼합 오일은 ‘수첨 분해’에 다시 활용하여 연속 공정에 의한 석유 대체 연료 대량 생산이 가능하게 되었다. 또한, 최종 생산된 연료는 항공유처럼 휘발유나 경유에 비해 어는점이 낮고 에너지 밀도가 높아서 바이오항공유로 활용하기 적합하다. 본 연구를 주도한 KIST 하정명 박사는 “디지털 혁명에도 불구하고 전 세계적인 택배 물량 급증으로 종이 상자의 수요가 늘어나면서 종이의 생산량은 여전히 줄어들지 않고 있다. 기존의 화학 반응 방법으로는 제지 공장에서 대량 발생하는 리그닌 폐기물을 고부가가치 연료로 활용하기 어려웠는데, 이번 성과로 인해 폐기물로 취급되는 리그닌으로부터 항공유를 대량 생산할 수 있게 되었다.”면서 “이로 인해 2027년부터 엄격히 시행될 항공유 온실가스 감축 규제에 우리나라의 적극적인 대응이 가능할 것”이라고 말했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 기후변화대응기술개발사업 등으로 수행되었으며, 이번 연구결과는 에너지 분야 국제 저널인 ‘Energy Conversion and Management’ (JCR 분야 상위 1.866%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Continuous-flow production of petroleum-replacing fuels from highly viscous Kraft lignin pyrolysis oil using its hydrocracked oil as a solvent - (제 1저자) 한국과학기술연구원 김윤수 학생연구원 (現 국도화학) - (교신저자) 한국과학기술연구원 하정명 책임연구원 <그림설명> [그림1] 제지 산업의 리그닌 폐기물로부터 생성된 리그닌 오일을 수첨분해하여 바이오항공유 대량 생산. [그림 2] 리그닌 폐기물에서 바이오항공유 생산 끈적한 점성을 가진 리그닌 오일은 수소 첨가 분해후 원 리그닌 오일과 혼합하여 수소 첨가 업그레이딩으로 석유 대체 바이오항공유를 생산할 수 있다. [그림 3] 리그닌 오일 유래 바이오항공유 점도와 발열량 리그닌 오일에서 제조한 바이오항공유는 기존 석유 항공유와 유사한 발열량을 보여줌.

- 330

- 작성자청정에너지연구센터 하정명 박사팀

- 작성일2020.06.23

- 조회수9290

-

329

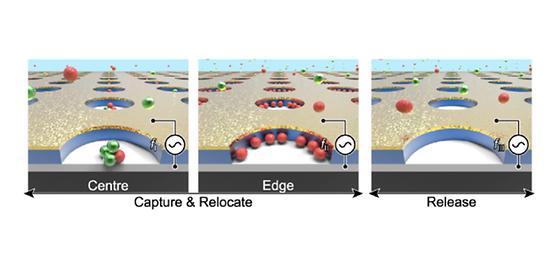

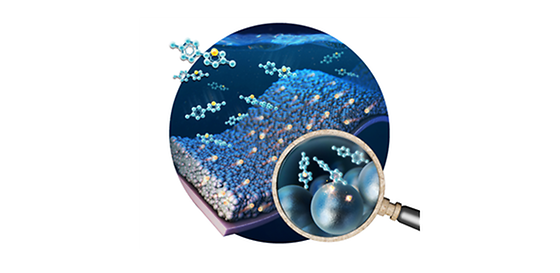

대기·수중 속 나노 독성 입자 잡는 ‘유전영동 집게’상용화 급물살

- 대기와 수중 속 다양한 초미세 부유입자 정제하는‘나노갭 전극 ’원천 기술 - 낱개단위→대규모 제어 가능해져…환경·의료 응용 기대 국내 연구진이 인체 내 독성과 지구 생태계 교란의 주범이 되고 있는 미세먼지와 미세플라스틱을 효과적으로 제어하는 원천 기술을 개발했다. 눈에 보이지 않는 나노 입자들을 실시간 선별·정제·농축할 수 있는 이 기술은 특히 환경 독성 입자는 물론 바이러스 제거와 치매 단백질, 암 진단 마커 등의 검지 기술로도 응용 가능성이 커 더욱 비상한 관심을 끌고 있다. 한국과학기술연구원 (KIST, 원장직무대행 윤석진) 국가기반기술연구본부 센서시스템연구센터 유용상 박사팀은 서울대학교(서울대, 총장 오세정) 전기·정보공학부 이신두 교수팀과의 공동연구를 통해 머리카락 1/1000 굵기인 20 나노미터(nm) 수준의 유체(fluid) 내 초미세 부유 입자를 효율적으로 포획하는 ‘나노갭 전극’을 개발했다고 밝혔다. 연구진은 또한 해당 전극을 이용해 최근 신약개발 및 암 진단 신규 마커로 주목받고 있는 세포밖소포체(Extracellular vesicle, 엑소좀)와 치매 단백질(Beta-amyloid)의 선별농축과 위치제어 실험에도 성공했다. 세계 학계는 그간 나노 단위의 입자를 손상 없이 조작할 수 있는 기술을 개발하기 위해 많은 노력을 기울여 왔다. 2018년 노벨물리학상을 수상한 광 집게(optical tweezers) 기술이 대표적이다. 하지만 낱개 수준의 이동과 측정을 넘어 산업계의 숙원인 상용화는 더뎠다. 100nm 이하 입자를 포집·선별·정제·농축하는 메커니즘을 일반적인 대기 및 물 환경에서 대면적·대용량화하는 데 기술적 한계가 분명했다. KIST-서울대 공동연구진은 센티미터(cm) 단위의 입자 농축과 정제 실험을 통해 ‘유전영동 집게’ 기술을 가능하게 하는 나노갭 전극의 대면적화에 성공했다. 유전영동(dielectrophoresis)이란 1초에 수백~수천 번 진동하는 파장을 두 개의 전극에 인가해 전극 주변부에 불균일한 전기장을 형성, 이를 통해 전기장 주변의 입자를 전극부로 끌어모으거나 밀어내는 기술이다. 연구팀은 고가의 장비 대신 보편적인 반도체 공정을 이용하는 기술을 찾기 위해 다양한 전극 구조를 실험하던 중, 수직 배열의 비대칭 전극이 기존의 수평 배열보다 10배 이상 더 큰 유전영동 힘을 발생시킨다는 사실을 밝혀냈다. 이에 따라 나노갭 전극 상용화의 최대 걸림돌이었던 대면적화와 비용 절감이 동시에 가능해졌다. 기존의 수평 배열 전극 제작 방식은 손톱 크기 나노갭 구현에 최소 수십 만 원이 소요됐다. 반면 새로운 유전영동 기술을 이용하면 최대 5천 원으로 LP 레코드판 크기의 나노갭 전극을 제작할 수 있다. KIST 연구팀이 개발한 수직 배열의 나노갭 전극 원천 기술은 대면적화와 전극 형태의 다양화, 제작 단가의 획기적 절감과 함께 다양한 응용 가능성으로도 주목을 받고 있다. 공기 또는 물 필터에 활용될 경우 건전지 정도의 저전압으로도 미세먼지, 나노 플라스틱, 바이러스, 세균, 박테리아 등 다양한 미세 부유 입자의 실시간 검출과 제거를 할 수 있다는 게 연구진의 설명이다. 본 연구의 제1저자인 KIST 유의상 박사는 “이번 성과는 향후 종류나 환경에 상관없는 나노 크기 입자의 선별 정제 기술로 응용될 수 있다”라고 밝혔으며, 연구책임자인 KIST 유용상 박사는 “이를 바탕으로 다양한 사회 문제 해결과 인류의 삶의 질 향상에 전반적으로 기여할 수 있게 되기를 바란다”라고 연구 의의를 밝혔다. 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원을 받은 KIST 주요사업과 삼성전자 미래기술육성센터 사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 융합기술분야 나노바이오 분야의 최고 권위지인 ‘Nature Communications’ (IF: 11.878, JCR 분야 상위 6.52%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Precise capture and dynamic relocation of nanoparticulate biomolecules through dielectrophoretic enhancement by vertical nanogap architectures - (제 1저자) 한국과학기술연구원 유의상 박사후연구원 - (교신저자) 서울대학교 이신두 교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원 유용상 선임연구원 <그림설명> [그림 1] 대표 그림 KIST-SNU 공동연구진이 개발한 수직 나노갭 전극의 나노 입자 제어기술의 모식도

- 328

- 작성자센서시스템연구센터 유용상 박사팀

- 작성일2020.06.22

- 조회수12580

-

327

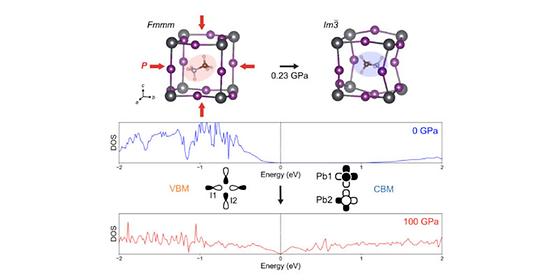

극한 환경에서 사용되는 차세대 태양전지, 수퍼컴퓨터로 외부압력에 의한 성능저하 원인 밝혔다

- 외부 압력에 의한 페로브스카이트 태양전지 소재의 거동을 이론적으로 규명 - 극한 환경에서 견디는 고성능 페로브스카이트 태양전지 소재 설계 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장 직무대행 윤석진) 계산과학연구센터 이정훈 박사팀은 UC Berkeley 물리학과 Jeffrey B. Neaton 교수팀과의 공동연구를 통해 하이브리드(유기금속 할라이드) 페로브스카이트 태양전지’가 외부 압력과 충격을 받을 때 발생하는 구조 변화와 금속화 현상으로 인한 성능 저하의 원인을 이론적으로 규명했다고 밝혀 관련 학계와 산업계의 주목을 받고 있다. 현재 태양전지는 일반 생활에서 뿐만 아니라 대기권 및 우주, 사막, 그리고 바다와 같은 극한 환경에서도 많이 사용되고 있다. 최근 높은 효율과 저렴한 생산비용으로 인해 주목받고 있는 하이브리드(유기금속, 할라이드(I), 납(Pb)으로 구성) 페로브스카이트 태양전지는 기존 상용화되어 있는 값비싼 실리콘 태양전지를 대체할 차세대 태양전지로 각광받고 있다. 따라서 극한 환경에서 정상적으로 작동할 수 있는 고효율의 하이브리드 페로브스카이트 태양전지 소재를 설계하는 것에 연구자들의 이목이 집중되고 있는 상황이다. 하지만 최근 학계에서는 하이브리드 페로브스카이트 태양전지가 외부의 높은 압력 및 충격을 받았을 때, 사방정계 구조에서 입방정계 구조로 변하는 상 전이(Phase transition) 현상과 소자 내에 전기가 흘러 정상적인 기능을 수행하지 못하게 되는 금속화 현상(Metallization)이 보고되어 상용화에 큰 어려움을 겪고 있었다. 구조와 특성이 변한 하이브리드 페로브스카이트 태양전지는 태양광을 전기에너지로 변환시키는 역할을 수행할 수 없다. 이는 외부의 압력이 태양전지의 성능을 현저히 저하시키는 것을 의미하며, 현재까지 그 원인이 명확히 밝혀지지 않았다. KIST-UC Berkeley 공동연구진은 수퍼컴퓨터를 활용한 양자역학 이론(범밀도함수론)을 통해 외부 압력에 의한 하이브리드 페로브스카이트 태양전지의 구조변화(상 전이) 현상을 이론적으로 증명했다. 연구진은 상 전이가 일어나는 압력을 정확하게 예측함으로서 유기 분자들이 고압력 하에서 더 높은 안정성을 위해 원래 상태인 사방정계 구조보다 입방정계 구조로 유도되는 현상을 밝혔다. 또한 연구진은 높은 압력 하에서 하이브리드 페로브스카이트의 원소 중 하나인 납 원자들이 상호작용을 일으켜 부도체에서 도체 특성을 가지게 되는 금속화 현상을 야기하여 전기가 흐르게 하는 원인임을 이론적으로 증명해 냈다. KIST 연구진은 이번 연구를 통해 그간 외부압력에 의한 하이브리드 페로브스카이트 태양전지의 성능저하의 원인을 최초로 규명했다. KIST 이정훈 박사는 현재 후속연구로 하이브리드 페로브스카이트 태양전지에 최적화된 소재를 개발 중에 있다. 특히 구조변화를 일으키지 않는 유기금속과 금속화현상의 원인 및 환경파괴의 원인으로 지목되는 납을 대체할 수 있는 원소를 찾는다면 실리콘 태양전지를 대체할 수 있는 차세대 태양전지 개발에 박차를 가할 수 있을 것으로 기대하고 있다. KIST 이정훈 박사는 “이번 성과는 향후 고성능의 하이브리드 페로브스카이트 태양전지 개발 및 최적화에 있어 새로운 이론적 가이드라인을 제시할 것으로 기대한다.”라고 말하며, “하이브리드 페로브스카이트 태양전지가 실리콘 태양전지를 대체할 수 있는 차세대 태양전지로 자리매김하는데 기여할 것으로 기대”라고 밝혔다. 본 연구결과는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업으로 수행되었으며, 에너지소재 분야 국제학술지인 ‘ACS Energy Letters’ (IF: 16.331, JCR 분야 상위 1.923%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Origins of Pressure-Induced Phase Transition and Metallization in Halide Perovskite (CH3NH3)PbI3 - (제 1저자 & 교신저자) 한국과학기술연구원 이정훈 선임연구원 <그림설명> [그림1] 외부 압력에 의한 구조와 전기적 특성의 변화

- 326

- 작성자계산과학연구센터 이정훈 선임연구원

- 작성일2020.06.19

- 조회수12707

-

325

K-진단, 더 빠르고 정확하게 다중 PCR 진단 기술개발

- 바이러스 RNA와 마이크로 RNA에 적용하여 한 번에 유전자 20종까지 검사 가능 - 핵산 증폭을 위한 스마트한 다공성 입자로 역전사와 PCR 빠르고 간편하게 국내 연구진이 바이러스 진단기술인 실시간 PCR(polymerase chain reaction, 중합효소 연쇄반응)의 정확성을 높이고 비용과 시간을 획기적으로 줄이는 기술을 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 직무대행 윤석진) 분자인식연구센터 김상경 박사팀은 실시간 PCR을 수 차례 하지않고 한 번에 수십 종까지 간편하게 검출하는 기술을 개발했다고 밝혔다. COVID-19 등의 고위험 바이러스는 RNA를 DNA로 만드는 과정인 ‘역전사’를 하고, ‘실시간 PCR’을 진행하는 ‘RT qPCR’로 검출하는 것이 세계적인 표준이다. 코로나 19의 팬데믹 이후에 한국의 진단기술, K-진단은 역전사와 PCR을 one-step에 진행하고, 이를 4종까지 한 번에 검출하는 제품을 출시하여 높은 정확도로 진단의 우수성과 경쟁력을 전 세계에 증명하였다. 여기에 기술적 우위를 더 강화할 수 있는 원천기술을 축적하여 향후 지속적이고 장기적인 성장을 이끄는 것이 새로운 숙제이다. 이제까지의 RT qPCR은 3~4종의 유전자의 신호를 각각 다른 형광색을 내도록 하여 구분하였다. 그런데 5종 유전자 이상의 광범위한 다중분석은 기술적으로 한계에 부딪힌 상황이다. 이를 돌파할 수 있는 전략으로, KIST 연구진은 역전사와 PCR을 모두 수행할 수 있는 직경 500㎛의 다공성 미세입자를 개발하고 각 입자에 식별할 수 있는 패턴을 새겨 넣었다. 이런 미세입자 여러 개를 한 번에 넣고 신호를 읽으면 입자의 수만큼 광범위한 동시 분석이 가능하게 된다. KIST 김상경 박사팀은 인플루엔자 등의 6종 유전자를 동시에 분석하였고 20종 이상 한 번에 검출하는 칩도 개발한 바 있다. (Adv. Healthcare Materials 2020, 9, 1900790.) KIST 연구진은 위 연구에 이어서, 단백질 생산을 조절하는 새로운 유전 물질인 마이크로 RNA(miRNA) 분석에 최적화된 미세입자를 개발하였다. miRNA는 화학적으로 RNA와 같은 성질을 가지지만 그 길이가 매우 짧아서 기존 방식으로 RT qPCR을 설계할 수 없다. KIST 정승원 박사는 짧은 RNA에 특화된 고리 형태의 프라이머를 입자내에 고정하여 역전사한 후, 그 입자에서 PCR 반응까지 완료하는 형태를 고안하였다. 이를 통하여 miRNA 분석의 복잡한 단계를 줄이고 소요 시간을 1시간 이내로 단축하였다. 이 경우에도 포함된 입자수에 따라 여러 가지 miRNA의 양을 동시에 확인할 수 있어서, 향후에는 일반적인 RNA 분석에서 처럼 one-step 으로 수십 종까지 검출할 수 있을 것으로 기대된다. 연구책임자인 김상경 박사는 “본 연구는 입자 기반의 진단기술(qPCR) 방식이 여러 개의 유전자 정보를 통하여 진단의 정확성과 효율을 높이는데 돌파구가 될 수 있음을 보여주었다. 특히 RNA 분석에 기술적 우위를 점하는데 기여할 것이다.”라며 “또한, 여러 개의 유전자 마커로 단일질환의 진단 정확성을 높이는 것뿐만 아니라, 증상이 유사한 여러 감염병이 유행할 때 감염원을 정확히 감별하는 데에도 효율적으로 적용될 수 있다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업과 국가과학기술연구회(NST) 창의형융합연구사업으로 수행되었으며 분석과학 분야 국제학술지인 Biosensors & Bioelectronics(IF : 9.518, JCR 분야 상위 0.595%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) In-particle stem-loop RT-qPCR for specific and multiplex microRNA profiling (Biosensors and Bioelectronics, 163, 112301, 2020) - (제 1저자) 한국과학기술연구원 정승원 박사후연구원(現, University of Michigan 연구원) - (교신저자) 한국과학기술연구원 김상경 책임연구원 <그림설명> [그림1] 개념도

- 324

- 작성자분자인식연구센터 김상경 책임연구원

- 작성일2020.06.16

- 조회수13304

-

323

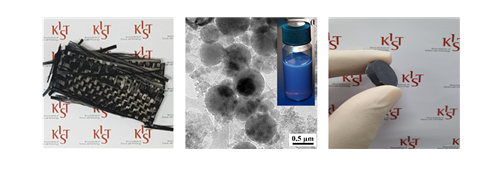

불에 타지 않는 친환경 탄소 플라스틱 개발, 재활용도 탁월

- 식물 유래 물질인 탄닌산을 이용한 바이오에폭시 기반 무독성 난연 복합소재 - 물만 이용하여 수십 분 내에 99% 친환경 재활용 가능 불에 잘 타지 않는 난연성 탄소섬유 복합소재가 개발됐다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 직무대행 윤석진) 구조용복합소재연구센터 정용채 센터장 연구팀은 식물로부터 유래한 탄닌산(Tannin Acid)을 이용하여 난연성 탄소섬유강화플라스틱(CFRP)을 개발하고, 이를 친환경적으로 재활용하는 방안도 제시했다고 밝혔다. 강철보다 1/4 정도로 가볍고 10배나 강한 탄소섬유를 이용한 복합재료인 탄소섬유강화플라스틱(CFRP, Carbon fiber reinforced plastics)는 항공우주, 자동차, 선박, 스포츠용품 등 산업 전반에 걸쳐 다양하게 활용되고 있다. 콘크리트가 철근과 시멘트로 이루어진 것과 비슷하게, CFRP는 탄소섬유와 에폭시 수지로 이루어져 있다. CFRP는 기계적 강도를 위해 탄소섬유와 수지 사이의 결합력이 강해야 할 뿐 아니라 건축자재 등 일상생활에 밀접한 분야에 사용되기 때문에 화재와 관련한 안정성 또한 필요하다. 이를 위해 몇몇 첨가제가 함께 합성되기도 한다. 열에 취약한 CFRP는 그동안 화재 안전성을 위해 할로겐 난연제를 사용해 왔다. 하지만 불에 태워 재활용(고온 소각)하는 CFRP에 연소 시 독성물질이 발생하는 할로겐 물질을 사용하는 것은 적절치 못해 세계적으로 금지되었다. 이에 따라 독성이 없고 안전한 소재를 통해 난연성을 확보하는 것이 필수 과제였다. KIST 정용채 센터장은 식물에서 얻을 수 있는 친환경 물질인 탄닌산을 이용하여 기계적 강도와 난연성을 증진시키고자 하였다. 탄닌산은 탄소섬유와 강하게 접착되는 성질이 있다. 그뿐만 아니라 탄닌산은 불에 탈 때 숯으로 변하는데, 이 숯은 외부의 산소를 차단하는 벽(Char)이 되어 불이 확산되는 것을 막는다. KIST 연구진은 탄닌산으로 에폭시 수지를 제작하고 탄소섬유와 복합화하여 튼튼하고 불에 타지않는 CFRP를 개발할 수 있었다. 탄닌산으로 제작한 에폭시 수지는 열에 취약하던 기존과는 달리 난연성이 있으므로 별도의 첨가제가 필요하지 않아 불에 태워 CFRP를 재활용할 때 발생하던 독성물질이 더 이상 발생하지 않게 되었다. 또한, 불에 태우면 탄소섬유의 성능이 저하되어 완전한 재활용을 할 수 없었는데 연구진은 새로운 재활용 방법을 제시했다. 일정 수준 이상의 온도와 압력을 갖는 ‘초임계’ 상태의 물에 CFRP를 녹이면 탄소섬유의 성능 저하 없이 99% 이상을 회수할 수 있었다. 또한, 에폭시 수지가 녹으면서 전자재료로 사용될 수 있는 ‘카본 닷’이라는 물질이 생성됨을 확인하였는데 에폭시 수지를 태워버리고 불완전한 탄소섬유만 재활용하던 고온 소각법과는 달리 복합소재의 구성 요소 모두를 재활용 할 수 있게 되었다. KIST 정용채 센터장은 “기존 탄소섬유강화플라스틱의 취약한 난연성, 기계적 강도, 그리고 재활용 특성 향상과 응용범위가 확대된 복합소재를 제조하였고, 그 소재의 응용범위를 제시했다는 데 의의가 있다.”라고 말하며 “향후 보다 향상된 물성확보를 위해서 구조를 검토하고 응용범위를 확대할 예정이다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업으로 수행되었으며, 연구결과는 재료과학 및 복합소재 분야 1위 국제저널인 ‘Composite Part B: Engineering’(JCR 분야 상위 2.0%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Recyclable, Flame-Retardant and Smoke-Suppressing Tannic Acid-Based Carbon-Fiber-Reinforced Plastic - (제 1저자) 한국과학기술연구원 김영오 연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 정용채 책임연구원 <그림설명> [그림1] (좌) KIST 연구진이 개발한 식물 유래 비할로겐 난연 탄소섬유강화플라스틱 (우) 개발된 복합소재의 난연성 평가결과 [그림2] (좌) 물만 이용하여 친환경 재활용후 얻어진 탄소섬유, (중) 탄소양자점(카본닷) (우)그리고 이를 다시 재활용한 복합소재의 사진

- 322

- 작성자구조용복합소재연구센터 정용채 박사팀

- 작성일2020.06.09

- 조회수10697

-

321

배터리 용량 25% 증가, 고용량 리튬이온 이차전지 제조 기술 개발

- 실리콘 음극재의 고질적인 문제를 해결하는 전처리 기술 개발 - 간단하고 안전한 액상 공정으로 대량양산에 용이, 상용화 기대 국내 연구진이 고용량 배터리를 위한 공정기술을 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 직무대행 윤석진) 청정신기술연구소의 에너지저장연구단 이민아 박사, 에너지소재연구단 홍지현 박사 공동연구팀은 기존 배터리에 사용되는 흑연계 음극(-) 소재보다 전지 용량이 4배 이상 큰 실리콘 기반 음극 소재의 고질적인 문제를 손쉽게 해결하는 기술을 개발했다고 밝혔다. 최근 전기차의 주행거리 향상을 위해 현재 사용하고 있는 리튬 배터리의 음극 소재인 흑연보다 에너지를 4배 이상 저장할 수 있는 실리콘이 음극 소재로 주목받고 있다. 하지만, 실리콘계 음극이 포함된 배터리는 생산 후 첫 번째 충전 시 전력저장에 사용되어야 할 리튬 이온이 20% 이상 손실돼, 전체 배터리의 용량이 줄어드는 문제점을 갖고 있었다. 이를 해결하기 위해 손실될 리튬을 미리 추가하는 ‘사전 리튬화’ 방법이 연구되고 있다. 하지만 기존에 제시된 리튬 분말을 이용한 방법은 폭발 위험성 및 높은 비용이 걸림돌이었다. KIST 이민아-홍지현 박사 연구팀은 분말이 아닌 용액을 활용하여 ‘사전 리튬화’를 위한 전처리 기술을 개발, 실리콘계 음극의 리튬 소모를 차단했다. 개발한 용액에 전극을 5분 정도 담그기만 해도 전자와 리튬이온이 음극 구조 내부로 들어가는 ‘사전 리튬화’를 성공시킬 수 있었다. 이러한 손쉬운 공정이 가능해진 것은 리튬 분말을 전극에 첨가하는 기존 방식과 달리 전극 내부로 전처리 용액이 빠르게 침투하여 균일하게 실리콘 산화물 내부로 리튬을 전달할 수 있기 때문이다. 연구진이 개발한 용액을 이용해 5분간 전처리를 거친 실리콘계 음극은 첫 충전 시 리튬 손실이 1% 이내로 감소하여 99%를 상회하는 높은 초기 효율을 보였다. 이러한 방식으로 처리한 음극을 이용해 배터리를 제작한 결과 상용 배터리 대비 25% 높은 에너지밀도(406Wh/kg → 504Wh/kg)를 얻을 수 있었다. 본 연구를 주도한 KIST 이민아 박사는 “전산재료과학 기법을 도입하여 설계한 최적의 분자구조를 활용하여 용액의 온도와 처리 시간만 조절하는 간단한 방법으로 고용량 실리콘계 음극의 효율을 크게 향상시킬 수 있었고, 롤투롤(roll-to-roll) 공정에 쉽게 적용할 수 있어 기존 업계의 전지 제조 설비를 활용한 양산 가능성이 매우 크다.”라고 말했다. 공동연구자인 KIST 홍지현 박사는 “KIST 내부 연구단 간의 활발한 협력 연구를 장려하는 분위기가 있었기에 우수한 성과를 얻는 것이 가능했다.”라며 “이 전처리 기술을 활용하면 전기차의 주행거리가 현재보다 평균적으로 최소 100km 이상 늘어날 수 있을 것”이라고 밝혔다. 한편, KIST 에너지저장연구단은 최근 실리콘을 전분과 함께 마치 튀기는 듯한 공정을 활용하여 실리콘계 음극이 포함된 배터리의 또 다른 문제인 충·방전을 반복하면 크게 부풀어 올라 빠르게 망가지는 현상을 해결한 바 있다. (Nano Lett. 2020, 20, 1, 625-635) 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 기후변화대응개발사업, 수소에너지혁신기술개발사업으로 수행되었으며, 이번 연구결과는 화학 분야 국제학술지 ‘Angewandte Chemie : International Edition’ (IF:12.257, JCR 분야 상위 9.593%) 최신호에 게재되었으며, 표지논문(Inside Cover)으로 선정되어 출판될 예정이다. * (논문명) Molecularly tailored lithium?arene complex enables chemical prelithiation of high-capacity lithium-ion battery anodes - (제 1저자) 한국과학기술연구원 장주영 학생연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 강인영 학생연구원 - (공 저 자) 한국과학기술연구원 정향수 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이민아 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 홍지현 선임연구원

- 320

- 작성자에너지저장연구단 이민아 박사팀

- 작성일2020.06.02

- 조회수12685

-

319

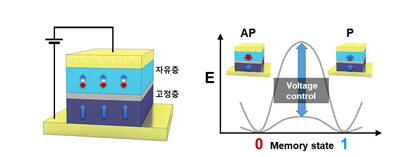

KIST, 연료전지에서 활용되는 소재 적용한 초저전력 차세대 메모리 반도체 기술 개발

- 스핀융합-에너지소재, 두 연구단의 융합연구로 초저전력 자성 메모리 기술 확보 - 기존 반도체 메모리 대비 에너지 소비를 획기적으로 낮출 것으로 기대 국내 연구진이 차세대 메모리로 알려진 자성메모리(MRAM) 에너지 소비를 크게 낮췄다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 직무대행 윤석진)은 차세대반도체연구소 스핀융합연구단 이기영 박사팀이 에너지소재연구단 손지원 단장 연구팀과의 협업을 통해 기존 자성메모리에서 사용되지 않았던 새로운 물질인 YSZ(이트리아 안정화 지르코니아·yttria-stabilized zirconia)을 활용해 수소이온을 주입한 초저전력 고속 자성메모리 소자 기술을 개발했다고 밝혔다. 인공지능 및 5G 모바일 기술의 발전으로 인해 막대한 양의 데이터로 인해 반도체 메모리 소자의 고집적화와 전력 소모가 기하급수적으로 늘어나고 있다. 최근 이러한 문제들을 해결하기 위해 차세대 비휘발성 메모리인 자성메모리 기술이 큰 주목을 받고 있다. 자성메모리는 자료 처리 속도가 빠른 DRAM과 전원이 꺼져도 자료가 지워지지 않는 플래시 메모리의 장점을 함께 갖고 있다. 전류를 기반으로 하는 기존 메모리와 달리 자성메모리는 전자의 회전(스핀)에 의한 자성(磁性)을 활용한다. 전자는 특정한 방향으로 회전하는 성질이 있는데, 이를 스핀이라고 하며 물질에 자기장을 가해주면 스핀의 방향을 정렬할 수 있다. 자성메모리는 스핀의 정렬된 방향에 따라 정보를 저장하는데 이 방향을 바꿀 때 필요한 전력이 크다는 한계가 있었다. 최근 국내 대기업에서 상용화에 성공하여 시제품이 나와 있지만, 소비전력이 과다해 전력 소모를 낮출 필요가 있었다. 자성메모리 반도체 소자에 수소이온을 주입하면 적은 전력으로도 스핀의 정렬 방향을 쉽게 바꿀 수 있다. 하지만 이 방식은 전력 소비 효율이 매우 큰 장점이 있지만, 속도가 느린 단점을 지니고 있었다. KIST 이기영 박사팀은 에너지소재연구단 손지원 단장 연구팀과 협력을 통해 세라믹 연료전지(SOFC) 분야에 전해질로 사용되는 높은 이온전도도를 가진 물질인 ‘YSZ’(이트리아 안정화 지르코니아)를 자성 소자에 접목하여 수소 이온을 주입했다. 이를 통해 수소 이온 이동의 효과를 극대화하여 높은 효율을 유지하면서 스핀의 정렬 방향 전환 속도가 기존 대비 100배 향상된 소자를 만드는 데 성공했다. 본 연구를 주도한 KIST 이기영 박사는 “연료전지분야에서 활용되는 재료를 자성메모리에 적용한 것은 종합연구소인 KIST의 장점을 매우 잘 활용한 융합연구성과로 볼 수 있다.“라며, ”자성메모리 기술은 현재 기존 시장 구도에서도 기존 메모리를 대체하는 방식으로 상용화가 가능할 뿐만 아니라, 차세대 비휘발성 메모리 소자 중 가장 특성이 우수한 메모리로서 사업화 가능성이 매우 크다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 창의형 융합연구사업 등으로 수행되었으며, 이번 연구결과는 나노기술 분야 저명 국제 학술지인 ‘Nano Letters’ (IF: 12.279, JCR 분야 상위 5.743%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Fast magneto-ionic switching of interface anisotropy using yttria-stabilized zirconia gate oxide - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이기영 선임연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 조수진 인턴연구원 - (공 저 자) 한국과학기술연구원 손지원 책임연구원 - (공 저 자) 한국과학기술연구원 장준연 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 우성훈 연구원 (現 IBM 연구원) - (교신저자) MIT Geoffrey Beach 교수

- 318

- 작성자스핀융합연구단 이기영 박사팀

- 작성일2020.05.26

- 조회수12745

-

317

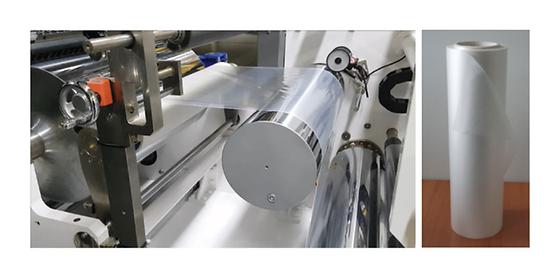

KIST, 효성화학(주)과 공동으로 ‘기체차단 패키징 신소재’ 개발 성공

- 열가소성 중합체 폴리케톤 고분자 기반의 고차단성 포장 필름소재 개발 - 식품·화장품·의약품·침출수 포장막 등 다양한 분야 적용 및 상용화 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장직무대행 윤석진) 광전하이브리드연구센터 곽순종 박사팀은 효성화학㈜(대표 이건종) 조성민 사업단장팀과의 공동 연구를 통해 기체차단성이 우수하면서도 습도에 강하고, 유연성이 우수한 고분자 패키징 신소재를 개발했다고 밝혔다. 기체차단 패키징 소재는 오늘날 여러 산업분야에서 다양한 제품에 사용되고 있다. 우리 일상생활과 가장 가까운 사례로는 식품포장으로 산소와 수증기의 침투를 차단함으로써 식품을 주위 환경으로부터 보호하여 품질을 유지하는 매우 중요한 기능을 수행한다. 현재 식품포장용 기체차단 패키징 소재로는 1970년대에 일본에서 처음 상용화된 ‘에틸렌 비닐 알코올(EVOH, Ethylene Vinyl Alcohol Copolymer)’ 고분자 소재가 널리 사용되고 있다. ‘EVOH’는 상용 고분자 중에서 기체차단성이 가장 우수한 장점을 가지고 있으나, 습도에 약하고 유연성이 떨어지는 단점이 있고 특히 높은 가격으로 인해 보다 광범위한 제품 적용에 어려움을 겪고 있었다. 이번 KIST와 효성화학㈜이 공동으로 개발한 고분자 기반의 패키징 신소재는 2015년 효성화학㈜이 양산화에 성공한 ‘폴리케톤’(Polyketone) 소재와 EVOH를 혼합 및 변성시키는 기술 (Blend & Alloy)로 개발되었다. 이 신소재는 폴리케톤에 EVOH를 30% 가량 소량 혼합하였는데도, 순수한 EVOH와 동등한 기체차단성을 지니면서 습도저항성 및 유연성이 획기적으로 향상된 특성을 보였다. 또한, 전 세계적으로 효성화학㈜이 독점 생산하는 폴리케톤을 활용한 이번 신소재는 순수한 EVOH에 비해 가격경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 전망하고 있다. KIST-효성화학㈜ 공동연구진은 이번 폴리케톤 기반 패키징 신소재가 지금까지 학계 및 산업계에서 발표되지 않은 매우 독특한 기체차단 특성 및 기계적 물성을 보이는 것을 확인했고, KIST 곽순종 박사는 “폴리케톤의 우수한 화학적, 기계적 특성과 EVOH의 높은 기체차단성을 결합시켜 최상의 시너지 효과를 얻은 결과이다.”라고 밝혔다. 공동연구진은 식품포장 뿐 아니라 화장품, 의약품 포장재 및 자동차 연료탱크, 연료파이프, 진공 단열 패널, 매립지의 침출수 포장막(geomembrane) 등 광범위한 분야에 적용 가능하여 사회· 경제적으로 큰 파급효과를 일으킬 것으로 기대하고 있다. KIST 곽순종 박사는 “저렴하면서도 식품을 보다 장시간 안전하게 보존할 수 있는 우수한 물성의 식품포장재 기술은 앞으로 다가올 전 세계적 식량 문제에 대해 효과적으로 대응할 수 있는 강력한 무기가 될 것으로 전망한다.”라고 이번 개발의 의의를 밝혔다. 효성화학㈜ 조성민 폴리케톤 사업단장은 “이 기술에 대한 파일롯 단계의 실험 검증은 이미 마친 상태이며, 현재는 식품저장성 평가 및 양산 공정 테스트와 같은 제품 생산의 마지막 검증 단계를 밟고 있어 사업화에 매우 근접해 있다”라고 밝혔다. 이번 연구결과는 KIST-효성화학㈜ 공동 특허 출원을 통해 지적재산권을 확보함과 동시에 효성화학㈜으로의 기술이전을 통해 사업화가 진행되고 있다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원의 KIST 주요사업, 효성화학㈜ 연구지원사업, 농림축산식품부(장관 김현수) 지원의 고부가가치 식품기술개발사업으로 수행되었다. <그림설명> [그림] KIST-효성화학(주) 공동개발한 폴리케톤 고분자 기반의 고차단성 패키징 필름 신소재 제작 및 필름 모습

- 316

- 작성자광전하이브리드연구센터 곽순종 박사팀

- 작성일2020.05.22

- 조회수11240