보도자료

-

345

암모니아로부터 고순도 수소를 대용량으로 생산, 수소경제 사회로 한걸음 더

- 암모니아로부터 수소생산과 동시에 정제하는 고효율 수소추출기 개발 - 화학적 수소저장기술로 향후 수소충전소 및 무인비행체 등에 활용 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 수소·연료전지연구단 조영석·윤창원 박사팀은 암모니아로부터 고순도의 수소를 추출하고 전력을 발생시키는 기술을 개발하여 대용량의 수소를 장거리 운송할 수 있는 수소운반체로서의 암모니아 가능성을 확인했다고 밝혔다. 재생에너지 기반의 글로벌 청정에너지 공급망 확산이 전 세계적인 이슈로 부상하고 있지만, 재생 전력을 전기의 형태로 장거리 이송하는 데는 많은 제약이 따른다. 이러한 이유로 잉여 재생전력을 수소의 형태로 변환하고, 생산된 수소를 원하는 곳까지 운반하여 이를 활용하는 기술개발에 대한 수요가 크게 증가하고 있다. 하지만 기체 형태의 수소는 단위 부피에 저장할 수 있는 양이 작아 한 번에 많은 양의 수소를 운송하기 어렵다. 최근 이를 극복하기 위한 전략으로 현재 사용 중인 화석연료의 이송 방법과 유사하게 액상 형태의 화합물을 수소운반체로 활용하는 방법이 제안되고 있다. 액상 암모니아는 액체수소보다 같은 부피로 1.5배 가량의 더 많은 양의 수소를 저장(부피대비 수소저장밀도 108kg-H2/m3)할 수 있다. 생산과정에서 다량의 이산화탄소를 배출하는 기존 천연가스 수증기 개질 기반의 수소생산법과는 달리 암모니아는 분해 과정에서 수소와 질소만을 생성한다. 그러나, 암모니아가 가지는 많은 장점에도 불구하고, 암모니아로부터 고순도의 수소를 생산하고 이를 연료전지와 연계하여 전기를 생산하는 연구는 상대적으로 개발이 미흡하였다. KIST 연구진은, 암모니아를 수소와 질소로 분해하는 촉매와 저렴하게 생산할 수 있는 분리막 소재를 개발하였다. 개발한 촉매와 분리막 소재를 결합하여 암모니아로부터 수소를 생산하는 반응과 동시에 분리막으로 고순도의 수소를 분리해내는 추출기를 구현하였다. 개발된 기술은 높은 순도의 수소를 연속적으로 생산할 수 있으며, 별도의 수소 정제장치 없이 연료전지와 직접 연계하여 소형 전력발생장치에도 적용이 가능하다. 연구진은 암모니아 분해 반응과 동시에 수소를 분리함으로서 분해 반응 온도를 550oC에서 450oC까지 현저히 낮추어 에너지 소비를 줄임과 동시에 수소 생산 속도를 기존 기술 대비 2배 이상 높였다. 또한, 자체 개발한 저가금속 기반의 분리막을 활용하여 PSA (Pressure Swing Adsorption) : 현재 수소 분리에 가장 많이 사용되고 있는 공정. 혼합기체에서 특정 기체를 분리하는 데에 활용하는 흡착기반의 공정. 기체 분자들이 특정 흡착제에 가지는 흡착평형을 활용하여, 공정 압력을 조절하여 기체를 분리함. PSA (Pressure Swing Adsorption) 공정 등 값비싼 분리공정 없이도 99.99% 이상의 순도를 갖는 수소를 생산할 수 있었다. 현재 암모니아 운반선을 이용한 대륙 간 운반으로 암모니아에서 수소를 추출하여 활용하는 저장, 운송 관련 인프라는 전 세계적으로 상용화되어 사용되고 있다. 이번 연구진의 기술이 이러한 인프라에 활용된다면 수소경제 사회로 들어가는데 한걸음 더 나아갈 수 있을 것으로 예상된다. KIST 조영석 박사는 “본 기술을 기반으로 이산화탄소 배출이 없는 컴팩트한 수소 파워팩을 개발해 드론택시, 무인비행기, 선박 등의 이동수단에 적용하는 후속연구를 계획하고 있다.”고 말했으며, KIST 윤창원 수소·연료전지연구단장은 “이번 연구 성과는 순수 국내 연구진이 개발한 암모니아 기반 수소 추출·정제 원천기술로서, 가까운 미래에 암모니아를 활용한 국내 대용량 수소공급에 새로운 장을 열 수 있을 것으로 기대한다.”고 포부를 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업, 한국에너지기술평가원 “신재생에너지핵심기술개발사업”으로 수행되었으며, 연구결과는 분리막 분야 권위지인 ‘Journal of Membrane Science’ (JCR 분야 상위 2.809%) 7.26 일자로 온라인 게재되었다. * (논문명) A Catalytic Composite Membrane Reactor System for Hydrogen Production from Ammonia using Steam as a Sweep Gas - (제 1저자) 한국과학기술연구원 박용하 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 조영석 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 윤창원 책임연구원 <그림설명> [그림 1] KIST 연구진이 개발한 암모니아 기반 분리막 반응 수소추출 장치

- 344

- 작성자수소·연료전지연구단 조영석 박사팀

- 작성일2020.08.07

- 조회수13270

-

343

KIST, 색변환 잉크 대체할 위·변조 방지 액정입자 개발

- 머리카락 굵기 수준의 여러 층으로 구성된 액정 입자를 손쉽게 형성 - 기름과 물이 분리되는 성질 이용, 기능성 입자로 활용 기대 국내연구진이 지폐나 신분증 등의 색변환 잉크를 대체할 수 있는 위변조 방지 소재를 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 전북분원 기능성복합소재연구센터 이상석 박사팀은 한국과학기술원(KAIST, 총장 신성철) 생명화학공학과 김신현 교수팀과의 공동연구를 통해 기름과 물이 분리되는 성질을 이용해 머리카락 굵기 수준의 두께로 여러 층이 반복되는 구조의 액정(Liquid Crystal) : 액체와 고체 결정 사이의 특성을 지니는 물질. 액정입자를 손쉽게 만들 수 있는 기술을 개발했다고 밝혔다. 디스플레이 장치에 흔히 사용되는 액정 소재에 특정 첨가물을 혼합해주면 액정 분자들이 자발적으로 회전하여 나선형 구조가 형성된다. 이러한 물질을 콜레스테릭 액정 (Cholesteric liquid crystal) : 액정에 주기적 나선 구조를 유도하는 카이랄 도판트(chiral dopant)가 첨가된 액정으로, 액정 분자들이 나선형의 구조로 되어 있다. 콜레스테릭 액정이라 하는데 이는 색소가 첨가되지 않아도 구조에 의해 특정 파장대의 빛을 선택적으로 반사하여 색을 나타내는 광결정 소재이다. 또한, 이때 반사되는 빛은 동그라미를 그리며 나선형으로 회전하는 원편광 : 편광의 일종으로서 광파의 진동 벡터의 끝이 원운동(빛의 진행을 생각하면 스파이럴 운동)을 하는 것. 원편광 성질을 지녀 조건에 따라 색을 나타내거나 사라지게 할 수 있어, 빛을 활용한 위변조 방지 기술에 활용될 수 있다. 이러한 광학 특성을 갖는 콜레스테릭 액정을 반복적인 구조로 만들면 두 가지 이상의 반사색을 동시에 갖는 소재를 개발할 수 있다. 여러 층을 통해 다양한 반사색을 갖는 액정입자는 정교한 위변조 방지 소재로 응용될 수 있다. 하지만 여러 층으로 구성된 소재를 만들기 위해서는 세밀하게 설계된 장치를 활용하여 한 층씩 반복적으로 쌓아 만들어야 해 이 복잡한 과정을 해결할 기술이 필요했다. KIST-KAIST 공동연구팀은 기름과 친한 액정 물질과 물과 친한 보습제인 유기 알코올을 혼합하기 위해 기름과 물에 동시에 녹는 공용매를 첨가하여 세 가지 성분을 균일하게 혼합시켰다. 그 후 물에 유화(乳化) : 서로 섞이지 않는 액체를 매개체를 이용해 고르게 섞어 에멀젼을 만드는 작용 유화(乳化)시켜 미세한 방울을 형성하였다. 이때 서로 혼합되는 공용매와 보습제, 물 분자들이 미세한 방울의 계면을 통해 서로 교환되어 조성변화가 발생함에 따라 기름과 친한 층과 물에 친한 층으로 분리되었다. 러시아 인형인 마트료시카처럼 반복되는 액정입자의 구조는 초기 혼합물의 비율에 따라 1~5층까지 여러 층으로 형성되며, 자유롭게 제어 할 수 있었다. 또한. 분리 현상이 방울 내에서 연속적으로 진행됨에 따라 층마다 액정 물질 내 첨가물의 농도가 변화하여 다양한 구조색을 나타낼 수 있었다. 이러한 혼합물의 유화 과정만을 통해 매우 손쉬운 방법으로 여러 층을 갖는 액정입자를 만드는 기술은 보고된바 없는 새로운 기술이다. KIST 이상석 박사는 “이번 성과는 매우 간단한 방법으로 여러 층을 갖는 액정입자를 만들 수 있어 소재에 독특한 광학 특성을 부여 할 수 있는 기능성 잉크처럼 활용될 수 있을 것으로 기대한다.”라고 말하며, “이를 바탕으로 소재의 복합화를 위한 다양한 기능성 입자들의 개발을 위해 매진할 계획이다.”라고 포부를 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST의 주요사업과 한국연구재단 중견연구자지원사업 및 한-스위스 협력기반확충 사업으로 수행되었으며, 연구결과는 소재 분야 권위지인 ‘Advanced Materials’ (IF: 25.809, JCR 분야 상위 1.536%) 7월 29일에 표지 논문(Inside Cover)으로 게재되었다. * (논문명) Photonic Multishells composed of Cholesteric Liquid Crystals designed by Controlled Phase Separation in Emulsion Drops - (제 1저자) 한국과학기술원 박시훈 석사 과정생 - (제 1저자, 교신저자) 한국과학기술연구원 이상석 연구원 - (교신저자) 한국과학기술원 김신현 교수 <그림설명> [그림 1] Advanced Materials 내부 표지 이미지 KIST-KAIST 공동연구진이 개발한 여러 층을 갖는 액정입자의 모식도 [그림 2] KIST-KAIST 공동연구진이 개발한 상 분리를 과정을 통해 형성된 여러 층을 갖는 액정입자

- 342

- 작성자기능성복합소재연구센터 이상석 연구원

- 작성일2020.07.30

- 조회수8787

-

341

중국발 미세먼지, 자동차 배기가스 등 국내 오염물질과 만나 악화된다

- 고농도 미세먼지를 유발하는 국내외 오염물질 간의 악화 과정 규명 - 중국발 미세먼지 유입 시 질소산화물 배출 저감은 초미세먼지 완화에 효과적 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 환경복지연구센터 김진영 박사 연구팀은 중국발 미세먼지의 유입이 국내에서 배출된 질소산화물(NOx)과의 상호작용을 통해 수도권의 초미세먼지 오염을 더욱 악화시키는 과정을 규명했다고 밝혔다. 겨울철에서 봄철에 걸쳐 종종 발생하는 고농도 초미세먼지 오염의 원인으로 국내에서 배출된 여러 미세먼지 원인 물질들과 함께, 중국발 미세먼지로 대표되는 해외 오염물질의 유입이 꾸준히 지목되고 있다. 그러나 중국발 미세먼지의 유입 시에도 수도권의 초미세먼지 농도는 단순히 중국발 미세먼지의 유입만으로 설명하기에는 훨씬 더 높은 경우가 많다. KIST 김진영 박사 연구팀은 이를 화학적으로 설명하기 위해 초미세먼지(PM2.5)를 측정일별로 해외 유입, 국내 대기 정체, 해외 유입+국내 대기 정체의 세 가지 조건으로 분류하고 각 유형별 미세먼지의 열역학적 특성을 분석하였다. 분석 결과, 해외 미세먼지의 유입이 없는 대기 정체 조건에서는 34μg/m3였던 초미세먼지 농도가 중국발 미세먼지가 유입될 경우 53μg/m3로 높아졌다. 거기에 국내 대기까지 정체될 경우 72μg/m3으로 가장 높은 농도를 보였다. 또한, 중국발 미세먼지의 유입이 있는 경우는 그렇지 않은 경우에 비해 초미세먼지 내의 황산염, 질산염, 암모늄 등의 2차 생성 오염물질 성분과 수분이 풍부한 것을 확인했다. 중국발 미세먼지에 포함된 황산염 및 질산염은 강한 흡습성이 있어 입자 내의 수분을 증가시킨다. 수분이 많은 미세먼지가 수도권으로 유입되어, 자동차 배기가스 등의 질소산화물과 만나 반응하면 입자 내에 질산염이 추가적으로 생성된다. 이렇게 국내에서 증가한 질산염이 다시 수분을 흡수하고 질산염을 증가시키는 되먹임 효과로 인해 미세먼지 농도가 더욱 높아진다. 질소산화물이 미세먼지 입자 내에서 수분과 만나 질산염으로 전환되기 위해서는 대기중에 질소산화물과 암모니아가 풍부해야 한다. 대기중 암모니아 농도를 줄이면 중국발 미세먼지와 국내에서 배출된 질소산화물 간의 시너지 효과를 줄일 수 있다. 하지만 이 과정에서 오히려 초미세먼지 입자가 산성화되기 때문에 미세먼지의 인체 위해성을 더욱 높일 우려가 있다. 따라서, 국내 질소산화물 배출 저감을 통해 대기중 총 질산 성분을 줄임으로써 입자 내의 추가적인 질산염의 증가를 억제하는 방법이, 중국발 미세먼지 유입 시 수도권의 초미세먼지 오염을 완화할 수 있는 좋은 방법이 될 수 있다. KIST 연구진은 중국발 미세먼지의 영향을 많이 받는 겨울철의 경우, 낮은 온도로 인해 질소산화물의 질산염 전환이 잘 되기 때문에, 이러한 질소산화물 배출 저감 전략이 더욱 효과적일 것으로 보았다. KIST 김진영 박사는 “이번 연구를 통해 중국발 미세먼지가 국내 자동차 및 산업시설에서 배출되는 질소산화물과 함께 수도권 초미세먼지 농도를 증가시키는 복합적인 기작을 구체적으로 밝힐 수 있었다.”고 말하며 “이 연구가 향후 더욱 효과적인 수도권 초미세먼지 관리 정책에 대한 밑거름이 되기를 바란다.”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영), 환경부(장관 조명래), 보건복지부(장관 박능후) 지원으로 한국연구재단 미세먼지 범부처 프로젝트 사업 및 기초연구사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 기상 및 대기과학 분야 국제 학술지인 「Atmospheric Chemistry and Physics」 에 6월 30일 온라인 게재되었다. * (논문명) Synergistic enhancement of urban haze by nitrate uptake into transported hygroscopic particles in the Asian continental outflow - (제 1저자) 한국과학기술연구원 서지훈 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 김진영 책임연구원 <그림설명> [그림 1] 국내 대기 정체 조건에서 국외 미세먼지의 장거리 유입과 국내 배출 전구물질 축적의 복합상승효과에 의한 수도권 고농도 미세먼지 발생 모식도. [그림 2] (좌) 국내 대기 정체(S)/환기(V) 및 국외 미세먼지 장거리 유입의 유(T)/무(nT) 조건에서 대기 중 질소산화물(NO2) 농도와 PM2.5 질산염(NO3-) 성분 사이의 관계 (우) 초미세먼지 입자의 산성도(pH) 및 질산염 분배율(ε(NO3-) = NO3- / [HNO3 + NO3-])

- 340

- 작성자환경복지연구센터 김진영 박사팀

- 작성일2020.07.28

- 조회수23162

-

339

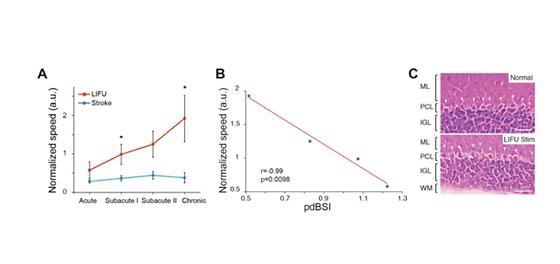

초음파를 활용한 뇌졸중 재활 치료법, 뇌파 변화와 밀접한 상관관계 발견

- 뇌졸중 이후 초음파 자극을 통한 병변부위 뇌파 변화 분석 - 뇌파 관찰을 통한 치료효과 예측 및 맞춤형 자극 기술 개발의 발판 마련 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 바이오닉스연구단 김형민 박사팀은 뇌졸중으로 손상된 뇌신경의 재활 치료기술이 뇌파 중 하나인 델타파의 변화와 밀접하게 연관됨을 입증하였다. 뇌혈관의 출혈 및 경색에 의한 뇌졸중은 사망률이 높은 질환이다. 사망에 이르지 않더라도 혈액 공급 차단에 의한 신경세포의 손상은 신체 움직임의 장애를 유발시킨다. 다양한 뇌 자극 기술들이 뇌졸중 이후 뇌신경 재활을 위해 연구되고 있다. KIST 김형민 박사는 2018년 소뇌 심부에 저강도 집속초음파 자극을 가하여 편마비에 의해 저하된 운동기능이 회복되는 치료법을 밝힌 바 있다.(Neurorehabil Neural Repair. 2018 Sep;32(9):777-787.) 이 기술은 두개골을 열지 않아도 되고, 정확한 위치의 깊숙한 뇌 영역을 선택적으로 자극할 수 있다는 장점이 있어 다양한 뇌 부위에서 일어나는 뇌졸중 환자를 치료할 수 있는 기술로 주목받고 있다. 이 기술을 다양한 환자 치료에 적용하기 위해서는 뇌 자극 후 치료예후를 평가하고, 운동 기능 회복을 극대화하기 위한 자극의 강도 및 빈도를 최적화 할 수 있는 자극 가이드가 필요하다. 이를 위해 KIST 연구진은 뇌졸중으로 손상된 부위의 뇌 신경세포의 뇌파 변화를 치료과정 동안 함께 관찰하였다. 뇌파 중에서도 뇌 손상이 일어난 부위에 비정상적으로 증가하는 뇌파인 델타파(1-4 Hz)의 변화를 병변쪽 뇌와 정상인 반대쪽 뇌에서 분석하였다. KIST 연구진이 개발한 치료법을 통해 뇌졸중이 일어난 쥐의 소뇌 심부에 3일간 초음파 자극을 준 결과, 첫날에 비해 운동 기능이 3배 이상 회복되었고 4일 째에도 유지되었다. 이 실험 동안 델타파의 변화를 관찰하였는데, 뇌졸중에 의해 최고 3배나 증가한 델타파가 초음파 자극 그룹에서는 양쪽 뇌의 델타파 균형이 대칭에 가깝고, 정상 수준에서 안정적으로 유지됨을 확인하였다. 위 결과를 통해 초음파 자극에 의해 델타파가 억제될 수 있으며, 이러한 변화가 운동기능 향상을 반영하고 있는 뇌신경 변화 현상임을 알게 되었다. 향후 뇌파를 모니터링하여 맞춤형 자극 기술을 개발하면 동물실험에서 실제 환자 치료로 발전 될 수 있을 것으로 기대한다. KIST 김형민 박사는 “초음파 뇌 자극 기술의 놀랍도록 빠른 발전 속도와 다양한 뇌 질환에서 연구되고 있는 현재 상황을 볼 때, 앞으로 초음파 뇌 자극이 안전하고 효과적인 뇌졸중 치료법으로 사용될 날이 멀지 않았다.”라고 전하면서, “이를 위해 여러 자극 조건과 장기간 추적 관찰의 안정성 검증이 매우 중요할 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 국가과학기술연구회 창의형융합연구사업으로 수행되었으며, 이번 연구결과는 재활분야 국제 저널인 ‘IEEE Transactions on Neural Systems & Rehabilitation Engineering’ 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Deep Cerebellar Low-intensity Focused Ultrasound Stimulation Restores Interhemispheric Balance after Ischemic Stroke in Mice - (제 1저자) 한국과학기술연구원 백홍채 박사 (現, Washington Univ. 박사후연구원) - (제 1저자) 한국과학기술연구원 Anvar Sariev 박사과정 - (교신저자) 한국과학기술연구원 김형민 책임연구원 <그림설명> [그림 1] 초음파 자극 그룹과 비 자극 그룹에서 델타파의 변화 초음파 뇌 자극 그룹에서 신경세포 손상에 의한 델타파 증가가 subacute II (뇌졸중 후 72 시간) 기간까지 억제됨을 보이고 있으며, 양쪽 뇌에서의 델타파 균형은 뇌 자극이 없었던 chronic (뇌졸중 후 96 시간) 시간까지 정상범위로 유지됨을 보임. [그림 2] 운동신경 회복과 델타파의 상관 관계 및 안정성 검증 뇌졸중에 의한 뇌신경 손상으로 증가한 델타파가 초음파 뇌 자극에 의하여 감소되었고, 이러한 델타파의 감소 정도가 높을수록 운동 재활 효과가 증가함을 보임.

- 338

- 작성자바이오닉스연구단 김형민 박사팀

- 작성일2020.07.23

- 조회수11234

-

337

KIST, 망막 변성 환자들에 필요한 인공 시각 성능향상의 실마리 발견했다

- 유전자 조작 쥐 실험 통해 망막 변성 진행에 따른 신경 신호 변화 확인 - 인공 망막 장치 이식 대상자 선정에 대한 가이드라인 제시 기대 국내 연구진이 인공 망막 장치의 성능을 향상시킬 실마리를 찾았다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 직무대행 윤석진) 바이오마이크로시스템연구단 임매순 박사팀은 하버드 의대 Shelley Fried 교수팀과의 공동 연구를 통해 망막 질환의 진행 정도에 따른 인공 시각 신경 신호 변화 패턴을 확인했다고 밝혔다. 망막 색소 변성 및 노인성 황반 변성 등의 망막 변성 질환은 빛을 전기화학적 신경 신호로 변환해주는 광수용체 세포들을 파괴하여 시력을 잃게 되는 질병이다. 해당 질병들은 치료 약물이 존재하지 않고, 구조가 상대적으로 간단한 각막이나 수정체와 달리 복잡한 신경 조직인 망막은 이식이나 교체가 불가능하다. 다행히 광수용체 세포 뒷단에서 뇌로 신경 신호를 전달하는 신경절 세포들은 살아남기 때문에, 안구 내에 마이크로 전극을 이식하여 전기적으로 자극하면 인공 시각을 형성할 수 있다. 이러한 원리로 동작하는 인공 망막 장치는 망막 변성 질환으로 실명한 환자들의 유일한 시력 회복 방법이다. 하지만, 이식받은 환자마다 큰 성능 차이를 보이는데 그 원인을 알지 못해 일반적으로 적용하기 어려운 상황이다. KIST 연구진은 사람의 망막 색소 변성과 비슷한 양상으로 실명하게 된 유전자 조작 실험용 쥐에서 인공 망막 사용자 간의 성능 차이를 설명할 수 있는 실험결과를 얻었다. 지금까지는 정상 망막이나 심하게 질병이 진행된 망막에서 연구가 이루어져 왔으나, 연구진은 질병이 진행되는 과정에서 인공 시각 신경 신호 변화를 확인할 수 있도록 체계적인 실험을 수행했다. 그 결과, 망막 변성이 진행됨에 따라 전기 자극에 대한 신경 신호의 크기와 일관성이 감소하는 것을 확인하였다. 인공 망막 장치는 반복적인 전기 자극으로 인공 시각 이미지를 주기적으로 갱신한다. 이 때문에 일관된 신경 신호를 받는 것이 중요하다. 예를 들어, 사용자가 알파벳 ‘K’를 계속 응시하는 동안에는 반복되는 전기 자극들이 모두 ‘K’를 의미하는 신경 신호를 형성해야 해당 글자를 인지할 수 있다. 그러나, 변성 망막에서 일관성이 낮아지게 되면, ‘K’를 바라보고 있는데도 각각의 전기 자극이 ‘L’, ‘R’, ‘S’ 등 서로 다른 알파벳을 나타내는 신경 신호를 뇌로 전달하여 무엇을 보고 있는지 해석하기 어렵게 되는 것이다. KIST 연구진의 실험에서는 각 신경 세포에 동일한 전기 자극을 여러 번 반복했을 때 발생하는 신경 신호가 서로 얼마나 비슷한지 평가하였는데, 정상 망막에서는 신경 신호가 매우 비슷하여 높은 일관성을 보였으나 망막 변성이 진행됨에 따라 일관성이 크게 감소하는 것이 확인되었다. 제 1저자인 윤영준 박사와 이재익 박사는 “변성된 망막에서는 시선을 고정하고 있더라도 계속 서로 다른 신경 신호가 뇌로 전달되어 전기 자극으로 만들어진 인공 시각 정보 인지를 저하시키는 원인이 되는 것으로 보인다.”라고 밝혔다. KIST 임매순 박사는 “망막 변성 질환들은 환자에 따라 그 질병의 경과가 다른 것으로 알려져 있고, 인공 망막 장치를 이식받을 대상의 망막 상태도 매우 다를 수 있다. 따라서, 좋은 품질의 인공 시각을 위해서는 망막 변성 진행 정도를 면밀히 검토하여 인공 망막 장치 이식 대상 및 시기를 결정해야 한다는 것을 의미한다.”라며, “변성이 많이 진행된 망막에서도 우수한 인공 시각을 형성하기 위해 신경 신호 일관성을 높이기 위한 연구를 다방면으로 진행하고 있다.”라고 말했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 신진연구자지원사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 ‘IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering’ 최신호에 게재되었다. * (논문명) Retinal Degeneration Reduces Consistency of Network-mediated Responses Arising in Ganglion Cells to Electric Stimulation - (제 1저자) 한국과학기술연구원 윤영준 위촉연구원 - (제 1저자) 하버드 의대 매사추세츠 종합병원 이재익 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 임매순 선임연구원 <그림설명> [그림 1] (위) 인공 망막 장치 이식 및 인공 시각 신경 신호에 의한 뇌 시각 피질의 활성화 개념도 (중간) 정상 망막은 반복적인 전기 자극에 대해 비슷한 신경 신호를 뇌로 전달하여 시각 정보(예시-KIST 글씨)를 사용자가 정확하게 인지할 수 있음. (아래) 변성 망막에서는 동일 전기 자극에도 서로 다른 신경 신호가 뇌로 전달되어 시각 정보를 정확하게 인지하지 못함. [그림 2] 망막 변성 질환 진행 정도에 따른 신경 신호 일관성 실험 결과. 동일 전기 자극을 7번 반복적으로 인가하고 각각이 형성한 신경 신호가 서로 비슷한 정도(Inter-trial correlation)를 STTC(Spike Time Tiling Coefficient) 값을 계산하여 비교 분석함. 위 그래프에서는 붉은색이 많을수록 일관성이 높고, 알록달록해질수록 일관성이 낮아짐을 나타냄. 아래 그래프에서는 STTC 값이 작아질수록 일관성이 낮아짐을 의미. 두 그래프 모두에서 정상 쥐의 망막(wt, wild-type)과 망막 변성 쥐의 질병 시작 전(P15, 생후 15일)에는 높은 신경 신호 일관성을 보이나, 망막 변성 쥐가 나이 들어감에 따라 (질병이 진행됨에 따라) 일관성이 크게 낮아지는 것이 확인됨.

- 336

- 작성자바이오마이크로시스템연구단 임매순 박사팀

- 작성일2020.07.17

- 조회수10564

-

335

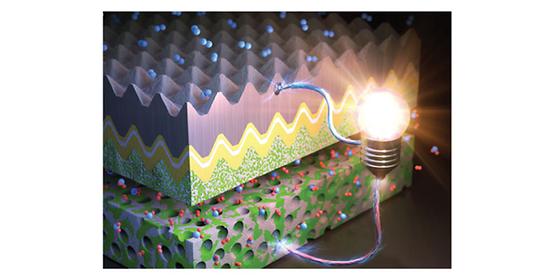

KIST-서울대 연구진, 고체산화물 연료전지에 3차원 마이크로 입체 구조 입혔다

- 세라믹 마이크로 패터닝과 박막 입체 공정으로 고체산화물 연료전지 제작 - 성능, 안정성, 양산성을 동시에 만족하는 신기술, 상용화 돌파구 마련 한국과학기술연구원(KIST, 원장 직무대행 윤석진) 에너지소재연구단 김형철 박사팀은 서울대학교(서울대, 총장 오세정) 최만수 교수팀과 공동연구를 통해 3차원 구조를 갖는 고성능 고체산화물 연료전지(Solid Oxide Fuel Cell)를 개발했다. 이는 성능과 안정성, 양산성을 동시에 확보한 한계 돌파형 성과로서 주목을 받고 있다. 연구진은 혁신적인 세라믹 마이크로패터닝(micro-patterning)과 박막기반 입체 공정기술을 도입하여 기존 평면 구조 연료전지 대비 성능을 50% 이상 향상시켰다. 이 기술은 소재에 제한받지 않는 구조적인 개선 및 우수한 대면적화 적용성을 가지고 있어 세라믹 연료전지로 알려진 고체산화물 연료전지의 상용화를 앞당기는데 크게 기여할 것으로 기대된다. 일반적인 고체산화물 연료전지는 750℃ 이상의 높은 온도에서 작동되며 발전용 친환경 에너지원으로 사용된다. 하지만, 높은 작동온도에 기인하는 신뢰성 및 공정비용 문제가 이 기술의 상용화에 큰 걸림돌로 남아 있었다. 이를 해결하기 위해 작동온도를 600℃ 이하로 낮추는 저온화 연구는 수십 년간 지속되고 있으나, 여전히 낮은 온도에서 고성능과 고신뢰성, 양산성을 동시에 확보하지 못하고 있었다. 이상적인 전기화학 소자의 형태로 잘 알려진 3차원 구조는 전극과 전해질을 평면이 아닌 3차원 입체로 구현하여 전극반응과 이온전달 성능을 높이는 개념이다. 단단하고 깨지기 쉬운 소재인 세라믹이 주성분인 고체산화물 연료전지에서 이 개념을 실현하는 것은 어려운 일이었다. KIST-서울대 공동연구팀은 고분자-세라믹 복합체로 구성된 음극 기판에 마이크로미터 크기의 피라미드 모양을 새겨 넣어 3차원 음극 기판을 제작하는 세라믹 마이크로패터닝 공정을 개발하였다. 또한, 후속 공정인 박막 공정을 통해 여러 층을 갖는 구조로 패터닝에 성공하여 3차원 입체 구조를 갖는 멀티스케일 고체산화물 연료전지를 최종 구현하였다. 공동연구진이 구현한 고체산화물 연료전지는 3차원 입체 구조를 통해 경계면의 면적이 증가되어, 이온 전달 성능은 높아지고 전극 반응 저항은 감소하여 평면 구조의 고체산화물 연료전지보다 50%이상 높은 성능을 기록하였다. 또한, 본 기술은 16 cm2 이상의 대면적화 시연을 통해서 작동 온도 500℃ 기준 13W 이상의 출력을 확보하였다. 이 출력 성능은 지금까지 보고된 저온형 세라믹 연료전지 중 세계 최고 성능에 해당하며, 500시간 이상의 장기구동에도 성능 저하가 거의 없는 독보적인 성과라 할 수 있다. 서울대 최만수 교수는 “이 연구는 글로벌 프런티어 과제를 통해 국내 최고 연구진들이 협력하여 차세대 세라믹 연료전지에 관한 원천 혁신 기술을 확보했다는 점에 큰 의의가 있으며, 제1저자 신성수 박사를 비롯한 공동연구진이 다년간 쏟은 끈질긴 노력의 결과물이다.”라고 말했다. KIST 김형철 박사는 “저온형 고체산화물 연료전지의 마이크로 입체 구조를 시도한 사례는 있었지만, 모든 평가 지표들(성능, 안정성, 대면적화, 양산성)을 동시에 만족시킨 연구는 이번이 처음이다.”라며, “세라믹 마이크로패터닝과 박막 공정기술로 제작된 입체구조 고체산화물 연료전지는 차세대 세라믹 연료전지의 상용화를 위한 기술적 한계를 넘어선 혁신적 결과”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영)의 지원으로 KIST 주요사업 및 한국연구재단 글로벌프론티어 멀티스케일에너지시스템연구사업, 국가과학기술연구회 창의형융합연구사업으로 수행되었으며, 에너지·환경 분야 권위지 ‘Energy & Environmental Science’ (IF: 33.250, JCR 분야 상위 0.199%)에 온라인 게재되었다. * (논문명) Multiscale structured low-temperature solid oxide fuel cells with 13 W power at 500 oC - (제 1저자) 한국과학기술연구원 신성수 박사후연구원 - (교신저자) 서울대학교 기계항공공학부 최만수 교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원 김형철 책임연구원 <그림설명> 그림1) KIST-서울대 공동연구팀이 개발한 고체산화물 연료전지의 세라믹 마이크로패터닝과 3차원 계면 구조를 강조한 일러스트.

- 334

- 작성자에너지소재연구단 김형철 책임연구원

- 작성일2020.07.14

- 조회수9819

-

333

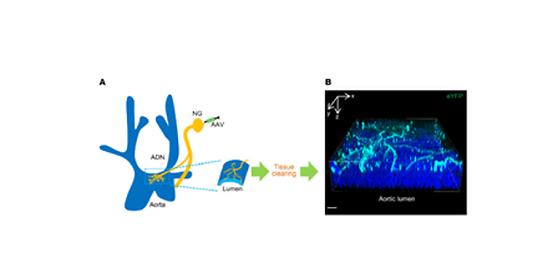

KIST 뇌과학 연구팀, 고혈압 원인인자 밝혔다. 심장의 혈압 감지 유전자 발견

- 막단백질(기계채널) 텐토닌3의 심장에서 혈압 감지 역할 밝혀 - 고혈압 등 혈압 관련 질병의 이해 및 치료제로의 발전 가능성 기대 고혈압은 뇌졸중, 심장마비 등을 일으키는 현대인의 고질적인 질병 중 하나이다. 우리가 직접 감지하지는 못해도 우리의 몸은 동맥의 혈압을 측정하고, 혈압이 너무 낮으면 높이고 반대로 혈압이 높으면 낮추며 조절하고 있다. 혈압 조절이 잘되지 않으면 대개 고혈압으로 이어진다. 이렇게 혈압을 감지하는 센서 역할을 하는 세포를 혈압수용체라 부르는데, 그동안 혈압수용체 세포 내부의 어떤 단백질이 외부의 자극을 감지하는지는 알려지지 않았다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 직무대행 윤석진)은 뇌과학연구소 오우택 박사 연구팀이 근육의 수축과 이완을 조절하는 기계채널 단백질인 ‘텐토닌3’가 심장의 혈압 또한 정밀하게 조절하는 센서로 작용한다는 것을 밝혔다고 발표했다. 이온채널은 생체막에 통로를 형성하여 생체막 내외의 이온을 통과시키는 단백질로써, 이온의 이동에 따라 생체에 전기신호를 발생시킨다. 이온채널에 의한 세포의 전기적 흥분은 심장 박동, 호르몬 분비, 감각 및 운동을 가능하게 한다. 따라서, 이온채널이 고장나면 심각한 질병이 발생할 수 있다. 특히 이온채널 중 하나인 기계채널은 세포에 물리적(기계적) 자극이 가해질 때 열리는 이온채널로, 기계적 자극을 감지하는 생체센서이다. 따라서 기계채널은 촉각, 진동, 압각 등의 외부적인 자극을 감지하는데 사용될 뿐 아니라 근육의 수축정도, 뼈의 움직임, 허파 팽창, 혈압의 높낮음과 같은 내부의 자극을 감지하는데에도 필요하다. KIST 연구진은 혈압을 조절하는 센서를 파악하기 위해 심장 근방의 신경다발을 관찰하던 중 대동맥 혈압수용체 신경 말단에서 기계채널 텐토닌3의 유전자를 다량 발견하였다. 특히, 텐토닌3을 발현하는 신경은 대동맥을 완전히 싸고 있었다, 이에 KIST 오우택 박사는 텐토닌3 유전자를 제거한 쥐를 통해 실험한 결과, 혈압 감지 능력이 크게 떨어지는 것을 확인하였다. 또한, 텐토닌3 유전자를 다시 발현시켰더니 혈압이 원상태로 돌아오는 것을 확인하였다. KIST 뇌과학연구소 오우택 박사는 “심장의 혈류를 감지하여 혈압을 조절하는 텐토닌3 이온채널의 역할을 조명하였고, 동물의 혈압 감지 시스템의 생리학적인 이해의 범위를 한층 넓혔다 할 수 있다.”라며, “텐토닌3 이온채널 유전자의 역할을 명확하게 밝힌 본 연구를 통하여 심장 혈압감지의 오류로 인한 고혈압 치료에 초석이 되는 데 큰 역할을 할 것으로 생각한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 한국연구재단 뇌과학원천기술개발사업, 리더연구자지원사업을 통해 수행되었으며, 연구결과는 JCI(The Journal of Clinical Investigation, U.S.A.) (IF : 12.28, JCR 상위 : 1.84%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Tentonin 3/TMEM150C senses blood pressure changes in the aortic arch - (제 1저자) KIST 뇌과학연구소장실 Lu Huan-Jun 학생연구원 - (교신저자) KIST 뇌과학연구소 오우택 책임연구원 <그림설명> [그림 1] 대동맥 신경말단에서 텐토닌3의 발현 확인 [그림 2] 텐토닌3을 제거한 마우스는 혈압이 증가(A, B)하고 심박수(C)가 증가함 [그림 3] 심장에서 나오는 혈류의 혈압을 감지하는 기계채널과 관련 분자센서 모식도 (TTN3: 텐토닌3)

- 332

- 작성자뇌과학연구소 오우택 박사팀

- 작성일2020.07.10

- 조회수10455

-

331

KIST, 새로운 항암면역치료 전략 개발 암세포에‘표적 신호’를 이식

- 암세포의 표적신호 강화를 통한 체내 면역세포 활성화로 획기적인 암 치료 기대 - 엑소좀을 활용한 암세포 이질화(xenogenization) 기술로 항암면역치료의 한계 극복 체내 면역세포로 하여금 암세포 제거를 유도하는 ‘면역항암제’의 등장 이후 세계 암 치료 전략의 트렌드가 빠르게 변하고 있다. 항암 면역치료는 암 특이적 면역 형성을 통해 암에 효과적으로 대응하는 치료법으로, 기존 항암 치료(화학요법, 외과적 수술, 방사선 요법 등)의 부작용과 한계점을 해결함과 동시에 임상에서 놀라운 효과를 보이고 있다. 그러나 암세포는 면역세포로부터 자신을 숨길 수 있는 회피능력이 있기 때문에, 이런 면역항암제조차 일부 암 환자에게만 효능을 보인다. 최근 국내 연구진이 몇 가지의 국한된 종양이 아닌 다양한 종양에서 활약할 수 있는 항암면역치료 기술을 개발하여 주목을 받고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 직무대행 윤석진)은 테라그노시스연구단 김인산, 양유수 박사 연구팀이 다양한 암종에서 체내 면역세포를 효과적으로 활성화 시킬 수 있는 나노입자 개발에 성공했다고 밝혔다. 이 항암면역 나노입자는 특이적으로 암세포와 융합하여 암세포 표면에 위험한 표지인 ‘표적 신호’를 전달(이식)시킬 수 있다. 이 ‘표적 신호’가 노출된 암세포는 우리 몸의 면역세포로부터 더이상 숨지 못하게 되고, 면역세포는 암세포를 ‘적’으로 인식하여 쉽게 잡아먹게 된다. 이렇게 활성화된 체내 면역세포는 암에 대한 면역반응을 증폭하여 효과적으로 암을 제거할 수 있다. KIST 연구진은 세포가 방출하는 나노 크기의 입자인 엑소좀을 이용하여 종양 환경이 산성일 때, 특이적으로 암세포 표면에 ‘표적 신호’ 단백질을 전달하는 기술을 개발하였다. 이 단백질이 이식되면, 암이 원래 가지고 있는 면역 회피능력이 무력화되었다. 본 나노입자는 유방암, 대장암, 림프종 등 다양한 종양에서 뛰어난 항암 면역을 일으켜 암을 제거할 수 있었다. 또한, 기존 면역항암제와 함께 치료 시 암에 대한 기억 면역을 유도하여 암의 재발까지 막을 수 있음을 규명하였다. KIST 김인산 박사는 “체내 면역세포에 대한 암세포의 ‘적’신호 강화를 유도할 수 있는 본 나노입자의 개발은, 기존 항암 면역치료법이 가지고 있는 한계를 극복할 수 있는 차세대 항암 면역 치료제로 활용이 가능할 것으로 기대한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 리더연구자 및 중견연구자 지원사업으로 이루어졌으며, 연구결과는 국제학술지인 ‘Science Advances’ (IF : 12.80, JCR 분야 상위 5.07%)에 최신호에 게재되었다. * (논문명) - Xenogenization of tumor cells by fusogenic exosomes in tumor microenvironment ignites and propagates anti-tumor immunity - (제 1저자) 한국과학기술연구원 김기범 학생연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 남기훈 위촉연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 김인산 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 양유수 선임연구원 <그림설명> [그림 1] KIST 연구진이 엑소좀을 이용하여 암세포 표면에 “표적”신호를 전달하고(A), 적신호가 이식된 암세포가 면역세포를 활성화시켜(B-C), 암을 효과적으로 제거할 수 있다는 내용을 그린 모식도.

- 330

- 작성자테라그노시스연구단 양유수 박사팀

- 작성일2020.07.07

- 조회수11448

-

329

햇빛으로 먹는 물 만든다. 물 생산량 2배 이상 늘릴 수 있는 고효율 태양열 막증류 기술 개발

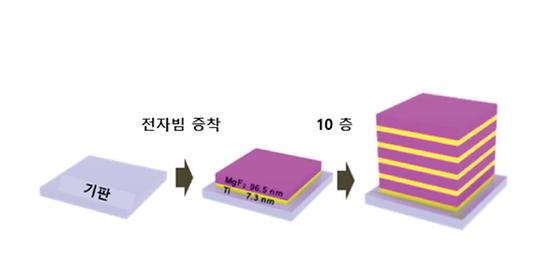

- 흡수특성 우수한 태양열 흡수체 적용한 고효율 막증류 기술 개발 - 수처리 기술에 소재 기술을 접목한 융합연구의 성공적 사례 한국과학기술연구원(KIST, 원장직무대행 윤석진) 물자원순환연구센터 송경근 박사와 광전소재연구단 최원준 박사 공동연구팀은 신재생에너지인 태양열을 이용하여 바닷물이나 하수로부터 먹는 물을 생산할 수 있는 고효율 태양열 막증류 기술을 개발했다고 밝혔다. 막증류 기술은 바닷물로부터 먹는 물을 만드는 담수화 기술의 하나로 바닷물을 가열하여 수증기만 통과할 수 있는 소수성 분리막으로 통과시켜 바닷물과 분리하여 모은 후 응축하여 먹는 물을 생산하는 기술이다. 기존의 증발법에 비하여 낮은 온도에서 구동이 가능하여 에너지 사용량을 줄일 수 있어 차세대 담수화 기술로 각광받고 있다. 특히 신재생에너지인 태양열을 열원으로 이용하는 태양열 막증류 기술은 화석연료 사용을 줄여 지구온난화를 방지할 수 있다. 태양열 막증류 기술에서 가장 중요한 부분이 태양열을 모아 물을 가열하는 역할을 하는 태양열 흡수체이다. 기존 상용화된 태양열 흡수체는 태양열 흡수 성능이 낮아 태양열 조건이 좋은 일부지역에서만 적용이 가능하며, 이 경우에도 태양열 흡수에 필요한 흡수체의 면적이 매우 넓어야하는 단점이 존재하였다. KIST 연구진은 티타늄(Ti) 금속과 불화마그네슘(MgF2)을 이용한 새로운 태양열 흡수체를 적용하여 물 생산량을 획기적으로 늘릴 수 있는 고효율 태양열 막증류 기술을 개발했다. 개발된 태양열 흡수체는 태양에너지의 대부분 영역인 0.3∼2.5μm 파장의 태양에너지를 85% 이상 흡수하고, 물 온도를 80°C 이상으로 가열할 수 있는 성능을 가지고 있으며, 개발된 흡수체를 태양열 막증류에 적용한 결과, 9월 맑은 날 기준 10시간 동안 4.78L/m2 의 먹는 물을 생산할 수 있었다. 이는 기존의 상용화된 태양열 흡수체에 비하여 2배 이상 물을 생산해낼 수 있는 높은 성능이다. 새로운 태양열 흡수체는 티타늄(Ti) 금속과 불화마그네슘(MgF2)을 전자 빔을 이용하여 수십 nm 두께의 박막으로 증착하는 간단한 방법으로 제조가 가능하며 우수한 태양열 흡수성능을 가지고 있어 태양열 막증류 뿐만 아니라 태양열 보일러 등에도 적용이 가능할 것으로 보인다. 개발된 태양열 막증류 기술은 태양열을 열원으로 사용하기 때문에 에너지 인프라가 없는 고립지역에 적용할 수 있어 먹는 물이 부족한 해외 저개발국 및 국내 도서지역 또는 오지에 먹는 물을 공급하는 시설로 적용할 수 있으며, 해외 파병지역 또는 야전군 주둔지에 먹는 물을 공급하는 군사용 시설로도 적용할 수 있을 것으로 기대된다. KIST 송경근 박사는 “본 연구는 수처리 기술에 소재 기술을 접목하여 혁신적인 성과를 창출한 융합연구의 성공적인 사례로 큰 의미가 있다.”라며, “앞으로도 지속적인 융합연구를 통하여 최첨단 소재기술을 적용한 수처리 기술 개발에 매진할 계획이다.”라고 말했다. 본 연구는 국토교통부(장관 김현미) 지원으로 국토교통기술촉진연구사업 등으로 수행되었으며, 이번 연구결과는 수자원 분야 국제 저널인 ‘Desalination’ (JCR 분야 상위 1.648%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Enhanced performance of a direct contact membrane distillation (DCMD) system with a Ti/MgF2 solar absorber under actual weather environments - (제 1저자) 한국과학기술연구원 신재원 박사과정 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이혜진 박사(現, 삼성전기) - (교신저자) 한국과학기술연구원 송경근 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 최원준 책임연구원 <그림설명> [그림1] KIST 연구진이 개발한 Ti/MgF2 태양열 흡수체가 적용된 태양열 막증류 기술의 작동원리를 보여주는 개요도 [그림 2] Ti/MgF2 태양열 흡수체 제조 과정 요약 기판 위에 전자빔 증착방법으로 Ti와 MgF2를 7.3nm 두께와 96.5nm 두께로 10층을 교대로 증착하여 태양열 흡수제를 제조

- 328

- 작성자물자원순환연구센터 송경근 박사팀

- 작성일2020.07.02

- 조회수24241

-

327

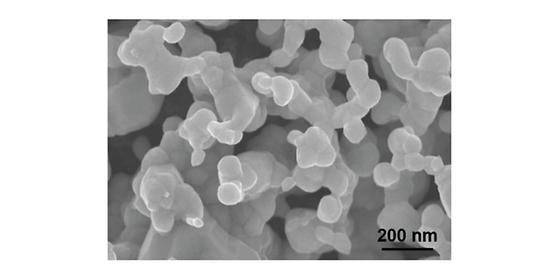

친환경 에너지 기술인 인공광합성, 고성능 대면적 전극 시스템 개발

- 산호 형태의 은 나노 촉매 전극을 고효율·대면적으로 개발 - 기체 상태에서의 전기화학적 이산화탄소 전환시스템 상용화 기틀 마련 한국과학기술연구원(KIST, 원장 직무대행 윤석진) 국가기반기술연구본부 청정에너지연구센터의 오형석, 이웅희 박사 연구팀은 베를린공과대학과(TU-Berlin)의 공동 연구를 통해 인공광합성의 주요 연구분야인 전기화학적 이산화탄소 전환 시스템에서 높은 효율로 일산화탄소를 얻을 수 있는 나노 크기의 산호 형태를 지닌 은 촉매 전극 및 대면적 시스템을 개발했다고 밝혔다. 인공광합성 시스템은 지구온난화의 원인이 되는 이산화탄소를 고부가가치를 갖고 있는 화학 물질로 전환하는 기술로, 환경오염 없이 이산화탄소를 제거하고 유용한 화학물질을 얻을 수 있다. 특히, 최근에는 전기화학적 이산화탄소 전환 시스템 분야가 높은 관심을 받고 있다. 기존 이산화탄소 전환 연구는 액체 상태(액상)에서 주로 진행되어 왔다. 하지만 액상에서는 전극을 물에 담근 형태로 성능을 측정하는데, 이산화탄소가 물에 잘 녹지않아 투입 에너지 대비 충분한 효율을 얻지 못하고 있었다. 최근 액체가 아닌 기체 상태에서 이산화탄소를 전환하는 시스템이 개발되어 효율을 높일 수 있을 것이라는 기대가 있었지만, 시스템에 적용할 수 있는 촉매, 전극에 개발에 대한 연구는 아직 미진한 편이었다. KIST-TU Berlin 공동 연구진은 일산화탄소 생성 효율이 높은 기체상태(기상)에서의 이산화탄소 전환 시스템용으로 나노크기의 산호형태 모양을 지닌 은 촉매 전극을 개발하였다. 해당 촉매는 기존 은 촉매에 비해 반응에 필요한 에너지가 적으며, 기존 액상 시스템에 비해 100배 이상의 일산화탄소를 생성할 수 있었다. 또한, 이산화탄소환원 시스템의 전극을 실험실 규모를 벗어나 실용화될 수 있도록 대면적화(50 cm)에 성공했다. KIST 연구진은 다양한 실시간 분석(Operando analysis)을 통해 촉매를 개발할 수 있었다. 실시간 X-선 흡수 분석법으로 염소이온을 통해 제조된 산호 형태의 은 나노 전극 촉매가 높은 표면적 및 다공성 구조로 인해 높은 물질 전달 능력을 보이는 것을 확인했다. 이는 높은 이산화탄소 전환 효율을 보임을 뜻한다. 그리고 이산화탄소 전환 반응 시 소수성(hydrophobicity)이 없을 경우 이산화탄소 전환 효율이 감소함을 확인하여 향후 이산화탄소 전환전극 개발 시 소수성의 필요성을 밝혀냈다. 본 연구를 진행한 KIST 오형석 박사는 “나노미터 크기의 산호 형태 은 촉매 전극의 개발을 통해 전기화학적 이산화탄소 전환 시스템의 전류 밀도 및 성능을 크게 향상시키고 추후 연구 방향을 제시하였다” 라며, “본 연구를 통해 전기화학적 이산화탄소 전환 시스템 연구 개발에 크게 기여할 것으로 기대한다.” 라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영)의 지원을 받아 KIST 주요사업 및 기후변화대응기술개발사업 수행되었으며 이번 연구결과는 에너지 환경 분야 국제 저널인 「Nano Energy」 (IF: 15.548, JCR 분야 상위 3.716%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Highly Selective and Scalable CO2 to CO - Electrolysis using Coral-Nanostructured Ag Catalysts in zero-gap configuration - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이웅희 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 오형석 선임연구원 - (교신저자) 베를린공과대학 Peter strasser 교수 <그림설명> [그림 1] 산호 형태 은 전극을 이용한 이산화탄소 전환 시스템 개요도 [그림 2] 실시간 X-선 흡수 분석법을 통한 산호형태의 은 촉매 전극에서의 전기화학적 이산화탄소 환원 반응에 대한 전기장 효과 분석 개요도 [그림 3] 나노미터 크기의 산호 형태를 지닌 은 촉매 전극의 주사 전자 현미경(SEM) 사진

- 326

- 작성자청정에너지연구센터 오형석 박사팀

- 작성일2020.06.30

- 조회수10184