보도자료

-

355

KIST, 항암제 내성과 부작용 동시에 잡는 신규 약물 개발

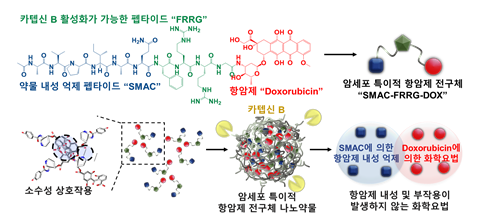

- 암세포에서 활성화되어 항암제 내성 억제제 및 항암제를 동시에 방출 - 부작용이 발생하지 않는 새로운 무독성 항암제 나노약물 개발 기대 암을 효과적으로 치료할 수 있는 다양한 방법이 개발되어 왔지만, 항암제를 이용한 화학요법은 암세포를 효과적으로 사멸할 수 있어 임상에서 우수한 항암 효과를 보이고 있다. 무엇보다 다른 항암 치료법보다 상대적으로 치료비용이 저렴하고, 대부분의 암에서 우수한 효과를 보이기 때문에 항암제를 이용한 화학요법은 가장 많이 사용되고 있는 치료법이다. 그러나 암세포에서 발생하는 항암제에 대한 내성은 화학요법의 효과와 민감성을 크게 감소시켜 암의 재발 및 치료 실패를 초래한다. 본래 암세포는 항암제에 대해 내성을 가지고 있으며, 화학요법에 높은 반응성을 나타내는 암세포일지라도 치료 과정 중에 항암제 내성이 발생할 수 있다. 최근 국내 연구진이 이러한 암세포의 항암제 내성을 극복할 수 있는 약물을 개발하여 주목받고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 테라그노시스연구센터 김광명 박사 연구팀이 항암제 내성을 극복할 수 있는 암세포 특이적 항암제 전구체 약물 개발에 성공했다고 밝혔다. KIST 연구진은 항암제 내성을 억제하는 약물(스맥, SMAC : Streptomyces peucetius 세균에서 유래 하며, 백혈병, 림프종, 신경모세포종, 육종 등 많은 종류의 암을 치료하는 데 사용되는 항암제이다. SMAC)과 항암제(독소루비신, Doxorubicin : 세포 내 미토콘드리아(Mitochondria) 유래의 단백질로서, 세포 자멸사를 유도하는 신호 경로에 관여한다. Doxorubicin)를 결합시켜 새로운 약물을 만들었다. 이 약물은 생체 내에서는 활성화되지 않고 있다가, 암세포를 만나게 되면 암세포에서 과발현되는 효소( 카텝신B : 리소솜(Lysosome)에 존재하는 산성의 단백질가수분해효소중 하나. 암세포에서는 정상 세포에 비해 카텝신 B의 발현이 상대적으로 매우 높은 것으로 알려져 있다. 카텝신B)와 반응한다. 암세포와 반응한 약물은 항암제와 함께 내성억제제를 방출하게 되어 효과적으로 항암제 내성을 극복하는 동시에 암세포를 공격할 수 있다. 그 결과 암세포가 갖고 있는 기본적인 항암제 내성뿐만 아니라, 치료 과정 중 발생하는 후천적 항암제 내성 또한 억제할 수 있어 암의 재발 및 치료 실패가 발생하지 않는 효과적인 화학요법이 가능할 것으로 보인다. 또한, 약물이 암세포와 반응하도록 하는 효소인 카텝신 B는 암세포가 아닌 정상 세포에서는 상대적으로 매우 적은 양이 발현되기 때문에, 정상 세포에서는 나노약물이 비활성 상태로 존재하여 독성이 나타나지 않아 기존 화학요법의 문제점인 부작용을 감소시킬 수 있을 것으로 기대된다. KIST 김광명 박사는 “본 암세포 특이적 항암제 전구체 나노약물 기술은 기존 화학요법의 치료 실패를 초래하는 항암제 내성을 효과적으로 억제함과 동시에 정상 세포에 대한 독성을 감소시켜 항암제 내성 및 부작용이 발생하지 않는 새로운 항암제로 활용이 가능할 것으로 기대한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업 및 한국연구재단 중견연구자지원사업으로 수행되었으며, 연구결과는 재료과학, 바이오소재 분야의 국제학술지 ‘Biomaterials’ (IF:10.317, JCR 분야 상위 2.6%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Cancer-specific drug-drug nanoparticles of pro-apoptotic and cathepsin B-cleavable peptide-conjugated doxorubicin for drug-resistant cancer therapy - (제 1저자) 한국과학기술연구원 심만규 위촉연구원(現, 녹스팜) - (제 1저자) 한국과학기술연구원 문유정 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 김광명 책임연구원 <그림설명> [그림 1] 암세포 특이적 항암제 전구체 나노약물 기술의 모식도 암세포 특이적 항암제 전구체 나노약물은 기존의 항암제인 “Doxorubicin”을 항암제 내성 억제가 가능한 펩타이드인 “SMAC”와 카텝신 B 특이적 절단이 가능한 펩타이드인 “FRRG”를 통해 결합하였다. 이 암세포 특이적 항암제 전구체 (SMAC-FRRG-DOX)는 추가적인 고분자 및 약물 담체를 사용하지 않아도 분자 내의 소수성 상호작용에 의해 자체적으로 나노입자를 형성하였으며, 암세포 내에 과발현되는 효소인 카텝신 B에 의해 선택적으로 활성화되어 SMAC과 Doxorubicin을 동시에 방출한다. [그림 2] 생체발광 영상을 이용한 폐 전이암 동물 모델 내 치료 효능평가 결과 생체발광(Bioluminescence)이 가능한 유방암 세포를 이용하여 폐 전이암 동물 모델을 확보한 뒤, Doxorubicin 투여군, Doxorubicin과 SMAC 병용 투여군 및 암세포 특이적 항암제 전구체 나노약물 투여군의 폐 전이암 성장 속도를 생체발광 영상을 이용하여 추적하였다. 암세포 특이적 항암제 전구체를 이용한 폐 전이암 동물 모델 내 치료 효능이 다른 치료법과 비교하여 암의 성장을 매우 효과적으로 억제하였다.

- 354

- 작성자테라그노시스연구센터 김광명 박사팀

- 작성일2020.09.22

- 조회수13616

-

353

백금촉매 OUT, 값싸고 오래가는 수소 생산 촉매 개발

- 수소 생산 경제성 확보할 고효율·고내구성 전이금속계 수전해 촉매 개발 - 저가 인화몰리브덴에 티타늄 미량 도핑…전자구조 변화로 내구성 대폭 향상 수소전기차로 대표되는 수소경제 활성화의 핵심은 전기를 생산하기 위한 수소를 저렴한 가격에 생산하는 것이다. 수소를 생산하는 방법은 부생수소 포집, 화석연료 개질, 수전해 등이 있다. 그중 친환경적 방법인 ‘물의 전기분해’인 수전해 방식에서 수소발생반응을 촉진하는 역할을 하는 촉매는 수소경제의 효율과 가격 경쟁력을 결정하는 가장 중요한 요소이다. 하지만 수전해 장치에서는 수소발생반응 활성과 장기 내구성에서 어떤 물질과도 비교할 수 없을 만큼 좋은 성능을 보이는 고가의 백금(Pt) 촉매를 필수적으로 사용해야 해 다른 방법들만큼 가격경쟁력을 확보할 수 없었다. 수전해 장치는 물에 녹아 전류를 흐르게 해주는 전해질에 따라 다양한 종류가 있다. 이 가운데 고분자 전해질막(Proton exchange membrane, PEM) 기반 수전해 장치는 고가의 백금계 촉매가 아닌 전이금속 소재의 촉매에서도 수소발생반응이 활성이 높아 상용화 연구가 집중되고 있다. 하지만 활성을 끌어올리는 데 연구가 집중되는 사이 전기화학적 환경 속에서 쉽게 부식되는 전이금속 소재의 내구성을 높이는 연구는 상대적으로 등한시됐다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 수소·연료전지연구단 유성종 박사팀이 백금을 사용하지 않고 수소 생산 효율을 향상시키고, 비백금촉매의 한계였던 내구성 문제를 극복하여 장기적 안정성을 확보한 전이금속 소재의 촉매를 개발했다고 밝혔다. KIST 유성종 박사팀은 저가의 전이금속인 인화 몰리브덴(MoP)에 스프레이 열분해(spray pyrolysis) 공정을 통해 소량의 티타늄을 주입하였다. 몰리브덴은 값이 싸고 비교적 다루기 쉬워 에너지 전환 및 저장장치의 촉매 재료로 사용되고 있지만, 산화에 취약하여 쉽게 부식되는 게 단점이었다. KIST 연구팀이 개발한 촉매는 합성 과정에서 각 재료의 전자구조가 완전히 재구성되며 수소발생반응의 활성도가 백금계 촉매와 동등한 수준을 보이는 것으로 확인됐다. 특히, 전자구조의 재구성에 따라 전이금속계 소재의 고질적인 한계로 지적되던 높은 부식성을 개선하여 기존 촉매 대비 내구성이 26배 향상되어 비백금계 촉매의 상용화 시기를 크게 앞당길 것으로 보인다. KIST 유성종 박사는 “이번 연구는 전이금속계 촉매 기반 수전해 장치의 최대 제약이었던 안정성을 향상한 것에 의의를 찾을 수 있다”며 “전이금속계 촉매의 수소생산 효율을 백금 촉매 수준으로 끌어올림과 동시에 안정성을 동시에 향상시킨 이번 연구가 친환경 수소에너지 생산 기술의 상용화를 한 발 더 앞당기는 데 기여하기를 바란다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영)의 지원을 받아 KIST 주요사업과 한국연구재단 기후변화대응기술개발사업, 글로벌프론티어 멀티스케일에너지시스템 연구사업으로 수행되었다. 이번 연구는 에너지 및 나노 분야의 국제 학술지인 ‘Nano energy’ (IF: 16.602, JCR 분야 상위 4.299%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Electron-deficient titanium single-atom electrocatalyst for stable and efficient hydrogen production - (제 1저자) KIST 수소·연료전지연구단 장인준 박사후연구원 - (교신저자) KIST 수소·연료전지연구단 유성종 책임연구원 <그림설명> [그림 1] 티타늄 도핑된 인화 몰리브덴의 수소 발생 반응 메커니즘 모식도 [그림 2] (a) 티타늄 도핑된 인화 몰리브덴의 구조 및 수소 발생점의 모식도 (b, c) 수소 발생 반응에 대한 활성과 15일간의 촉매 안정성 평가결과 [그림 3] (a) 티타늄 도핑된 인화 몰리브덴 촉매 합성 방법 (b) 합성된 촉매의 구조와 티타늄 도핑 사이트 분석결과

- 352

- 작성자수소·연료전지연구단 유성종 박사팀

- 작성일2020.09.21

- 조회수11526

-

351

영지버섯의 새로운 효능 발견 지긋지긋한 아토피, 건선 등 피부염증 치료한다

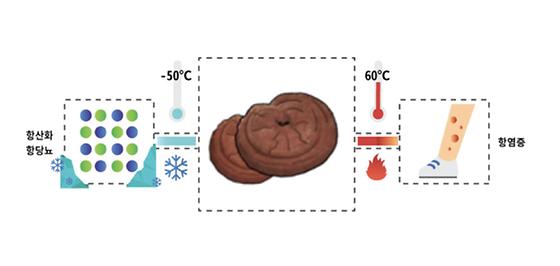

- 영지버섯 추출물 가노데릭산, 피부 염증질환 치료 효과 발견 - 최적 추출조건 개발을 통한 영지버섯의 항염증, 항당뇨, 항산화 효과 극대화 현대의 불로초라고도 불리는 영지버섯은 중국, 일본 및 한국에서 오랜 기간 약용으로 사용되어 왔다. 영지버섯에 함유된 기능 성분인 가노데릭산은 세포의 면역기능 증진에 탁월한 것으로 알려졌다. 하지만 버섯 생체의 딱딱한 질감 때문에 분말 또는 액상 형태로 섭취해왔는데, 장시간 건조 또는 고열(80°C 이상)에서의 추출에 의해 유효성분들이 파괴되는 문제점이 있었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 강릉분원 천연물연구소 스마트팜융합연구센터 김호연 박사팀이 영지버섯의 항염증, 항당뇨, 항산화 효과를 높이는 조건을 찾고, 피부 항염증 치료제로써 영지버섯의 새로운 시장성을 확인했다고 밝혔다. KIST 연구진은 유효성분의 파괴를 줄이고, 효능을 높이기 위해 영지버섯을 다양한 온도와 시간 조건으로 건조하여 유효성분을 추출하였으며, 이를 통한 항염증, 항산화 및 항당뇨 효능에 대한 최적 조건을 찾았다. 그 결과 60°C에서 열풍건조된 영지버섯은 가노데릭산이 다량 추출되어 항염증 효과가 우수하고, -50°C에서 동결건조된 영지버섯에서는 우수한 항산화 및 항당뇨 활성이 확인되었다. 특히, 열풍건조된 영지버섯 추출물을 염증이 유발된 피부 각질세포에 실험한 결과, 피부 염증을 효과적으로 억제하는 것을 확인했다. 이렇게 피부 항염증에 대한 탁월한 효과를 보인 추출조건은 기존에 밝혀진 바가 없는 것으로 인정되어 특허 출원(특허 번호:10-2020-0041577)도 마친 상태이다. 이에 본 연구에서 확인한 건조 방법과 추출 방법이 영지버섯의 항산화·항당뇨 및 항염증 활성에 미치는 연구 결과는 추후 영지버섯의 가공품 개발에 활용 가능할 것으로 예상된다. 본 연구를 주도한 KIST 김호연 박사는 “건조, 추출방법에 따라 영지버섯의 효능이 다르므로 활용 목적에 따른 건조 방법을 적절히 선택해야 할 것으로 사료된다.”라며, “이번 연구 결과가 영지버섯의 활용성을 높이는 것뿐만 아니라 추후 건선, 아토피 등 피부 염증성 질환 치료제 개발로 이어질 수 있을 것으로 기대하고 있다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영)의 지원을 받아 KIST 주요사업으로 수행되었으며, 연구결과는 국제 학술지인 「Food Chemistry」 (IF : 6.306, JCR 분야 상위 3.9%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Optimization of antioxidant, anti-diabetic, and anti-in ammatory activities and ganoderic acid content of dierentially dried Ganoderma lucidum using response surface methodology - (제 1저자) 한국과학기술연구원 류다혜 학생연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 조좌영 학생연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 누루딘 빈 사디크 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 김호연 선임연구원 <그림설명> [그림 1] 추출 조건에 따른 항당뇨, 항산화, 항염증 효과 극대화 [그림 2] 영지버섯에 의한 피부 세포에서의 항염증 활성 매커니즘

- 350

- 작성자스마트팜융합연구센터 김호연 박사팀

- 작성일2020.09.17

- 조회수12372

-

349

KIST, 재래식 정수시설에서도 녹조 문제 극복한다

- 흡착속도 빠른 고효율 분말활성탄 제조기술 개발 - 기존의 재래식 정수 공정에서도 녹조로부터 안전한 수돗물 생산 가능 녹조현상은 일사량이 많아지고 수온이 높아지는 여름철에 남조류를 포함한 식물성 플랑크톤이 급격히 증식하는 현상으로, 기후변화로 인한 이상고온과 강수량의 감소되는 경우 발생 빈도를 증가시켜 불안감을 가중시키고 있다. 특히, 특정 남조류의 경우에는 흙냄새 또는 곰팡이 냄새를 일으키는 맛 냄새 물질과 독성물질을 만들어 낸다. 이러한 물질들은 일반적인 정수과정에서는 잘 제거되지 않기 때문에 고도 정수시설 등 추가적 처리시설이 필수적이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 물자원순환연구센터 송경근 박사 연구팀은 추가적인 고도 정수 처리시설의 설치 없이 기존의 재래식 정수 공정에서도 녹조에 의해 유발되는 맛 냄새 물질 및 독성물질의 효과적인 처리가 가능한 정수 공정을 개발했다고 밝혔다. 녹조현상에 대응하기 위해 대규모 정수장에서는 오존과 입상활성탄을 이용하는 고도정수시설을 설치하여 운영하고 있지만, 고도정수시설이 없는 재래식 정수장의 경우는 녹조 발생 시 분말활성탄을 투입하여 녹조 유래물질을 흡착하고 염소처리를 강화하여 산화력을 증가시키는 방법을 활용하고 있다. 그러나 기존의 분말활성탄의 경우는 녹조 유래 물질의 흡착속도가 느려 충분한 접촉시간을 확보하기가 어려우며 그에 따라 많은 양의 분말활성탄을 주입하여야 하는 문제가 있었다. KIST 송경근 박사팀은 기존의 재래식 정수장의 녹조 대응을 위해 흡착속도를 높인 분말활성탄을 개발했다. 연구팀은 분말활성탄을 분쇄하여 입자크기를 작게 만들었다. 입자크기가 작아진 분말활성탄은 표면에 미세한 구멍이 많아져 직접적으로 녹조 유래 물질을 흡착할 수 있는 부분이 커졌다. 연구팀은 기존 상용 분말활성탄에 비해 녹조로 유발되는 맛?냄새 물질 및 독성물질에 대한 흡착속도가 월등히 빠른 흡착속도(물질별 20%~150% 증대)를 갖는 것을 확인하였다. KIST 송경근 박사는 “새로운 분말활성탄은 간단한 방법으로 제조가 가능할 뿐만 아니라 빠른 흡착속도를 가지고 있어 충분한 접촉시간 확보가 어려운 기존 재래식 정수장에서도 고가의 시설 설치 없이도 안정적인 녹조 대응이 가능할 것으로 보인다.”라며, “본 정수 기술이 확대 보급된다면 국민의 수돗물에 대한 불안감을 해소하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 한국연구재단 사회문제해결형기술개발사업과 신진연구자지원사업 및 국가과학기술연구회 창의형융합연구사업으로 수행되었으며, 이번 연구결과는 수자원 분야 권위지인 ‘Water Research’ (JCR 분야 상위 0.532%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Simultaneous control of algal micropollutants based on ball-milled powdered activated carbon in combination with permanganate oxidation and coagulation - (제 1저자) 한국과학기술연구원 조강우 선임연구원(現 포항공과대학교 교수) - (교신저자) 한국과학기술연구원 송경근 책임연구원 <그림설명> [그림1] KIST 연구진이 개발한 분말활성탄 [그림2] (좌)기존 분말활성탄과 (우)KIST연구진이 볼밀을 이용하여 분쇄하여 개발한 분말활성탄의 SEM 사진 [그림3] KIST 연구진이 개발한 분말활성탄과 과망간산염 산화를 적용한 정수 공정을 보여주는 개요도

- 348

- 작성자물자원순환연구센터 송경근 박사팀

- 작성일2020.09.15

- 조회수21074

-

347

고성능 ‘원자촉매’ 개발 전력·수소 동시생산 청신호

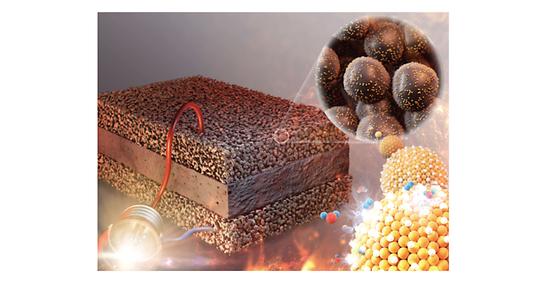

- 나노입자 결합해 백금 원자 개별 반응성 크게 향상, 전극반응속도 10배↑ - 700℃ 고온에도 안정적 가동, 차세대 복합발전 연료전지 상용화 앞당겨 충전이 필요한 배터리(2차 전지)와 달리 ‘3차 전지’로 불리는 연료전지는 수소와 산소의 화학 반응으로 직접 전기를 생산하는 친환경 발전 시스템이다. 연료전지는 구동온도와 전해질에 따라 다양한 종류가 있다. 이 가운데 전 세계적으로 연구가 가장 활발한 분야 중 하나가 세라믹을 전해질로 사용하는 고체산화물 연료전지이다. 700℃ 이상의 고온에서도 작동되기 때문에 연료전지 중 가장 높은 효율을 낼 수 있는 데다 발전 과정에서 발생하는 수증기를 분해해 수소를 재생산하는 복합발전까지 가능하기 때문이다. 상용화의 관건은 고온에서도 안정적으로 작동할 수 있는 촉매를 개발하는 것이다. 한편 현재 연료전지 분야에서 폭넓게 사용되는 백금계 촉매는 연료전지 촉매 반응에서 어떤 물질과도 비교할 수 없을 만큼 좋은 성능을 나타내고 있다. 하지만 고온에서는 원자들이 쉽게 뭉쳐 효율이 떨어지기 때문에 수소 전기차와 같은 저온형 연료전지에서만 활용되어 왔다. 제한된 매장량과 높은 가격도 상용화의 장애물이다. 이런 가운데 국내에서 소량의 백금만 사용하면서도 고온에서 안정적으로 작동하는 촉매를 개발해 비상한 관심을 끌고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 에너지소재연구단 윤경중 박사, 신지수 연구원 연구팀이 한양대학교(한양대, 총장 김우승) 이윤정 교수와 공동연구를 통해 단일원자 촉매를 개발했다고 밝혔다. 고온에서도 모든 백금 원자들이 뭉치지 않고 개별적으로 분산 반응할 수 있도록 한 이 촉매는 실험에서 전극의 반응속도를 10배 이상 높이는 것으로 나타났다. 또한 700도 이상의 고온에서도 500시간 이상 안정적으로 작동하며 전력과 수소 생산 성능을 3~4배 향상시키는 것으로 확인돼 차세대 친환경 연료전지인 고체산화물 연료전지의 상용화를 앞당기게 될 것으로 기대를 모으고 있다. KIST-한양대 공동연구진이 개발한 단일원자 촉매는 백금 원자와 세륨(Ce) 산화물 나노입자를 강하게 결합시킨 것이다. 백금 원자 하나하나가 세륨 산화물 나노입자의 표면에 개별적으로 분산되어 있으며 강력한 결합력으로 고온에서도 분산된 원자 상태를 장시간 유지하기 때문에 모든 백금 원자가 반응에 원활하게 참여할 수 있다는 것이 가장 큰 특징이다. 이에 따라 백금의 사용량을 최소화하면서도 전극의 반응속도를 크게 향상시킬 수 있었다. 이와 함께 새로 개발한 고체산화물 연료전지용 촉매는 백금과 세륨 이온이 녹아있는 용액을 연료전지의 전극 내부로 주입한 후 연료전지가 고온에서 작동하는 동안에 촉매가 합성되도록 하였다. 또한 별도의 특수장비 없이도 간단하게 전극에 주입할 수 있어 기존 연료전지에도 쉽게 적용될 수 있을 것으로 전망되고 있다. KIST 윤경중 박사는 “본 연구에서 개발된 촉매는 쉽고 단순한 저가 공정을 이용해 다양한 종류의 고체 산화물 연료전지 및 고온 전기화학 소자에 폭넓게 적용할 수 있어 차세대 친환경 발전장치와 에너지 저장장치 개발에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.”라며 “특히 단일원자 촉매가 700도 이상의 매우 높은 온도에서도 안정적으로 작동할 수 있다는 가능성을 제시함에 따라 향후 고온 열화학 반응, 고온 전기화학 반응 등으로 활용범위가 크게 확장될 수 있으리라 기대한다.”라고 연구 의의를 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 기후변화대응기술개발사업으로 수행되었으며, 연구결과는 ‘Energy & Environmental Science’ (IF: 30.289, JCR 분야 상위 0.189%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Highly active and thermally stable single-atom catalysts for high-temperature electrochemical devices - (제 1저자) 한국과학기술연구원 신지수 인턴연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 윤경중 책임연구원 - (교신저자) 한양대학교 에너지공학과 이윤정 교수 <그림설명> <대표이미지> KIST 연구진이 개발한 단일원자 촉매의 개념도 [그림 1] (왼쪽) 고체산화물 연료전지 전극 (가운데) 전극 내부의 표면에 형성되어 있는 단일원자 촉매 (오른쪽) 촉매 표면에 분산되어 있는 백금 원자 (밝은 점: 백금 원자) [그림 2] (왼쪽) 고체산화물 연료전지 성능 평가 결과 (오른쪽) 백금 단일원자 촉매가 적용된 고체산화물 연료전지의 안정성 평가 결과

- 346

- 작성자에너지소재연구단 윤경중 박사팀

- 작성일2020.09.14

- 조회수9669

-

345

정전기로 작동하는 터치 패드용 센서 개발

- 주름 구조를 갖는 이차원 나노 물질 개발, 마찰전기 발생효율 40% 증가 - 유연성 필요한 무전원 웨어러블·생체 삽입형 전자기기 활용 기대 언제 어디서나 신호와 정보를 주고받을 수 있는 초미세·저전력 센서와 소자는 사람, 사물, 공간이 모두 연결되는 사물인터넷(IoT) 시대의 필수요소다. 문제는 이들 수많은 전자기기에 어떻게 지속적으로 전기를 공급하는가이다. 일반적인 배터리 충전과 교체 방식으로는 소형화·경량화가 어렵기 때문이다. 이에 따라 근본적인 해결책이 될 것으로 기대를 모으고 있는 것이 마찰전기 발생장치이다. 즉, 생활 속 빈번한 정전기처럼 서로 다른 물질들의 접촉으로부터 마찰전기를 유도해 반영구적으로 에너지를 생산하는 것이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 전북분원 기능성복합소재연구센터 이승기 박사 연구팀이 전북대 신소재공학부 정창규 교수와의 공동연구를 통해 종잇장과 같이 평면 형태를 갖는 이황화 몰리브덴에 주름 구조를 형성해 마찰전기 발생효율을 기존 대비 40% 이상 증가시키는 터치센서를 개발했다고 밝혔다. 일반적인 마찰전기 발생장치로 충분한 전기를 발생시키기 위해서는 장치의 크기가 크고 무거워져 입을 수 있는 전자기기에 적용할 수 없었다. 이와 같은 문제를 극복하기 위해 원자 한층 수준의 얇은 두께와 높은 물리적 특성을 가지는 이차원 반도체 물질을 마찰전기 발생장치의 활성층으로 적용하는 연구가 활발하게 일어나고 있다. 마찰전기가 발생할 때는 접촉하는 두 물질의 종류에 따라 발생하는 전기의 세기가 다른데, 기존의 이차원 물질은 전기를 유도하기 위해 접촉시키는 절연체 물질과 원활히 전하를 주고받지 못해 마찰전기를 통해 생산하는 에너지의 출력이 현저히 낮은 문제가 가지고 있었다. KIST-전북대 공동연구진은 이차원 반도체 물질인 이황화 몰리브덴(MoS2)의 특성을 조절하고 구조를 변경시켜 마찰전기 발생효율을 증가시켰다. 반도체 공정에서 사용되는 강한 열처리 공정을 통해 소재를 구겨지게하여, 내부응력이 인가된 주름진 소재를 개발했다. 이렇게 만들어낸 소재는 주름 구조로 인해 단위면적당 접촉 면적이 넓어져 기존 이황화 몰리브덴보다 40%가량 마찰전기 발생효율이 향상되었다. 또한, 1만 회의 반복 실험에서도 안정적인 마찰전기 출력을 유지하는 것으로 나타났다. 공동연구진은 최종적으로 개발된 주름진 이차원 소재를 터치패드나 디스플레이에 활용되는 터치센서에 적용함으로써 배터리 없이도 구동할 수 있는 가볍고 유연한 무전원 터치센서를 개발하였다. 발전효율이 높아진 터치센서는 자극에 민감하게 반응하여, 전력없이도 적은 힘으로 터치 신호를 인식할 수 있게 댔다. KIST 이승기 박사는 “반도체 소재의 내부 응력제어는 기존 반도체 사업에서도 유용하게 활용하는 기술로서 이차원 반도체 물질 합성과 동시에 내부응력을 인가하는 소재 합성 기술은 이번이 처음”이라며 “고분자와의 복합화로 마찰전기 효율을 증대시킬 수 있는 방안을 제시해 이차원 물질 기반 차세대 기능성 소재 개발에 밑거름이 될 것”이라고 연구 의의를 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST의 주요사업과 신진연구자지원사업 등으로 수행되었으며, 나노분야 저명 국제학술지인 ‘Nano Energy’ (IF: 16.602, JCR 분야 상위 4.299%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Laser-directed synthesis of strain-induced crumpled MoS2 structure for enhanced triboelectrification toward haptic sensors - (제 1저자) 한국과학기술연구원 박성웅 학생연구원 - (제 1저자) 전북대학교 박지슬 석사과정 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이승기 선임연구원 - (교신저자) 전북대학교 정창규 교수 <그림설명> [그림 1] 광원 열처리 기반으로 합성된 주름진 이황화 몰리브덴 이미지 [그림 2] 유연 기판상에 제작된 입을 수 있는 무전원 터치센서 이미지 및 구동

- 344

- 작성자기능성복합소재연구센터 이승기 박사팀

- 작성일2020.09.10

- 조회수8679

-

343

건물 외벽이 여름철 폭염 줄여준다

- 외부의 열침입을 줄이는 여름철 폭염 대비 기술 개발 - 건물 벽에 상변화물질과 기포 주입기술을 적용 기후변화에 따른 여름철 폭염의 기세가 점점 커지면서 그 기간도 늘어나고 있어 여름철 냉방부하가 증가하고 있다. 현재 건물 외벽에는 열을 차단하기 위한 단열재가 사용되고 있는데, 추가적으로 외부 열침투를 지연시킬 수 있는 물질을 적용하여 실내 온도 상승을 낮춤으로써 건물의 냉방부하를 저감시킬 수 있다. 국내 연구진이 외부의 열침입을 줄일 수 있는 건물 외벽 소재를 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 국가기반기술연구본부 강상우 박사팀은 상변화물질(PCM, Phase Change Material)을 적용하여 건물벽을 통한 열침투를 경감시키는데 성공했다고 밝혔다. KIST 연구진은 상변화물질을 건물 벽에 적용시켜 외부 열침투를 경감할 수 있게 했다. 상변화물질은 주변의 온도가 상승하면 열을 흡수하고 주변의 온도가 낮아지면 열을 방출하는 재료이며, 대표적인 물질로는 양초의 원료인 파라핀 오일이 있다. 고체상태의 상변화물질은 액체로 변하는 동안 주변의 열을 흡수하기 때문에 액체로 녹은 상변화물질이 흘러내리지 않도록 케이스에 담아 건물 벽에 적용하면 외부의 열이 내부로 침투하는 것을 막을 수 있다. 하지만 상변화물질은 건물 벽에서 액체로 상변화할 때, 건물의 바깥쪽부터 안쪽으로 일정하게 녹지 않는 문제점이 있다. 바깥 부분부터 액체로 변한 상변화물질은 뜨거운 부분은 위로, 그렇지 않은 부분은 아래쪽으로 이동하게 된다. 이에 따라 상변화물질은 위쪽부터 녹고 아래쪽은 잘 녹지 않게 되며, 이미 녹아버린 위쪽을 통하여 열이 실내로 침투하기 때문에 상변화물질을 사용한 이유인 상변화 동안의 온도 유지 효과가 금세 사라지게 된다.| KIST 강상우 박사 연구팀은 이러한 높이에 따라 불균일한 상변화 현상을 기포 주입을 통해 해결했다. 상변화가 일어나는 동안 상변화물질 하부로부터 기포를 주입하여 액체화된 상변화물질을 골고루 순환시켰다. 그 결과 상변화물질이 바깥쪽부터 균일하게 녹게 되어 상변화물질이 다 녹을 동안 건물벽 전체적으로 열침투가 중지되기 때문에 실내로의 온도상승을 지연시킬 수 있었다. KIST 강상우 박사는 “본 연구에 활용된 상변화물질 기포 발생장치를 이용한 단열 벽체가 건물 냉난방 에너지 절감에 기여할 것으로 기대하고 있다.”라며, “상변화물질을 이용한 단열 기술은 건물 벽에 단열재와 함께 활용되어 열침투 경감 성능을 높이고 제로에너지 건물의 외벽 소재로도 활용될 수 있다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST의 주요사업으로 수행되었으며, 연구결과는 에너지 분야 ‘Energy Conversion and Management’ (JCR 분야 상위 1.87%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Heat penetration reduction through PCM walls via bubble injections in buildings - (제 1저자) 한국과학기술연구원 최성호 학생연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 박진수 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 강상우 선임연구원 <그림설명> [그림 1] 실험장치 개략도 (a) PCM 벽 단면도 (b) 온도측정 위치 [그림 2] (a) 실험장치 구성 (b) 유체유동 가시화용 레이져 모듈

- 342

- 작성자국가기반기술연구본부 강상우 박사팀

- 작성일2020.09.08

- 조회수10460

-

341

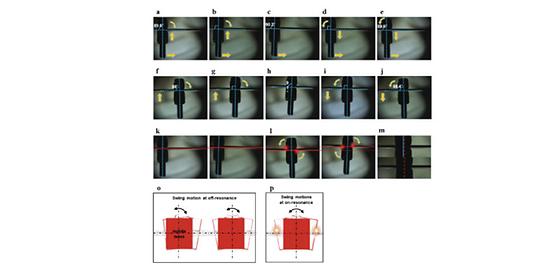

생활 속 주변 진동으로 전기를 생산, 알아서 공진(共振) 맞추는 에너지 하베스터 개발

- 스스로 공진(共振)을 맞추는 자동 튜닝 기술 탑재된‘에너지 하베스팅’기술 - 사물인터넷(IoT)이나 소형 전자기기의 독립 전원으로 응용 기대 국내 연구진이 스스로 튜닝되며 다양한 진동수의 진동 에너지를 흡수하여 발전하는 에너지 하베스터를 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 전자재료연구단 송현철 박사 연구팀이 설치 환경에 따라 에너지 하베스터가 스스로 고유진동수를 조절하여, 공진을 맞추는 자동 공진 튜닝(Automatic resonance tuning) 에너지 하베스터를 개발했다고 밝혔다. 최근 진동이나 열과 같이 우리 주변에서 버려지는 에너지들을 수확하여 이용하는 에너지 하베스팅(Energy harvesting)기술이 주목받고 있다. 이러한 에너지 하베스팅 기술은 배터리나 전원선 연결 없이 주변 에너지로 자가 발전하는 소자를 가능하게 해준다. 특히, 사물인터넷과 같이 무선으로 동작하는 작은 전자기기에서 배터리대신 독립전원으로 유용하게 활용될 수 있다. 자동차나 기차, 산업현장에서 발생하는 진동 또한 에너지 하베스팅 기술로 전기에너지를 생산할 수 있는데, 이러한 에너지 하베스터는 작은 진동으로부터 최대한의 전기에너지를 생산하여 저장하는 것이 큰 숙제였다. 이를 위해서는 고음의 음악소리에 유리잔이 깨지거나, 산들바람에도 큰 다리를 무너지게도 하는 공진(Resonance) 현상을 활용해야 한다. 그러나 에너지 하베스터는 하나의 고유한 진동수를 갖고 있는 반면, 우리가 이용하려는 주변 진동들은 각각 다른 넓은 범위의 진동수를 가지고 분포하고 있다. 이 때문에 에너지 하베스터를 설치할 때마다 설치 환경에 맞춰 고유진동수를 튜닝(Tuning)시켜 공진을 유도해야 하며, 이는 에너지 하베스터를 활용하는 데 큰 걸림돌이 되어 왔다. 이를 해결하기 위해 모터나 마이크로 콘트롤러를 이용하는 자동 튜닝 에너지 하베스터가 개발되었으나, 튜닝용 모터와 콘트롤러를 구동하기 위한 전기에너지 소모가 적지 않아 발전 효율이 크게 저하되는 문제가 있었다. KIST 연구진은 별도의 전기장치 없이도 주변 진동수에 스스로 튜닝될 수 있는 특별한 구조의 에너지 하베스터를 개발했다. 에너지 하베스터 내부에 자율적으로 움직이는 추를 부착하였고, 주변의 진동을 감지하면 추가 스스로 다른 위치로 이동하게 된다. 추의 위치가 변한 에너지 하베스터는 외부의 진동과 같은 진동수를 갖게 되어 다양한 진동과 공진할 수 있게 되었다. 기존의 하나의 고유진동수를 가지는 소자 보다 공진할 수 있는 주파수 대역을 1400% 이상 향상시키는 결과를 얻었다. 본 연구를 주도한 KIST 송현철 박사는 “이번 연구에서는 간단한 구조를 가지며 추가적인 에너지 소모 없이 자가 튜닝(Self-tuning)을 최초로 구현했다는데 큰 의의가 있으며, 에너지 하베스터를 우리 실생활에 적용하는 시기를 크게 앞당겨 줄 것으로 예상된다.”라며 “향후 4차 산업혁명의 핵심기술 중 하나인 사물인터넷을 비롯하여, 무선 센서 네트워크나 웨어러블 전자기기의 자율독립전원으로써 자가 튜닝 에너지 하베스터가 핵심적 역할을 수행할 수 있을 것으로 보인다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 에너지기술평가원 에너지기술개발사업 및 국가과학기술연구회 창의형융합연구사업으로 수행되었다. 본 연구 결과는 에너지 분야 국제 학술지인 ‘Nano Energy’(IF : 16.602, JCR 4.088%)의 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Automatic Resonance Tuning Mechanism for Ultra-wide bandwidth Mechanical Energy Harvesting - (제 1저자) 한국과학기술연구원 전자재료연구단 신윤환 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 전자재료연구단 송현철 박사 <그림설명> [그림1] 에너지 하베스터의 구조 및 자가 튜닝 원리 (위) 자가 튜닝 에너지 하베스터의 특성을 보여주는 그래프 (아래) [그림2] 자가 튜닝 에너지 하베스터의 구동 원리 분석을 위한 초고속 카메라 사진

- 340

- 작성자전자재료연구단 송현철 박사팀

- 작성일2020.09.07

- 조회수13773

-

339

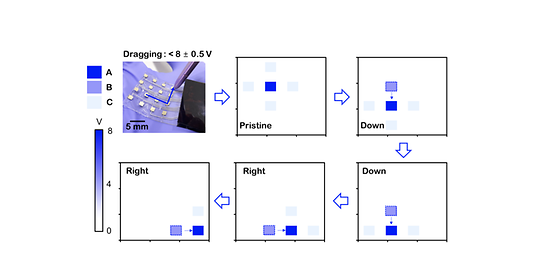

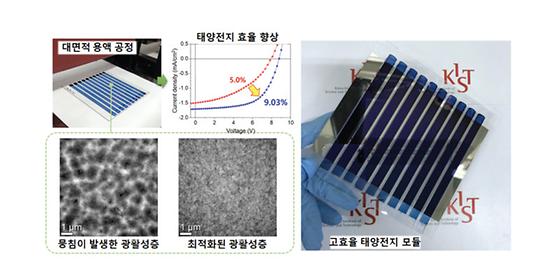

페인트처럼 칠해서 만들 수 있는 태양전지, 실험실 밖으로 나온다

- 대면적 용액공정 태양전지 핵심 소재 설계를 위한 원리 규명 - 향후 플라스틱 기반의 태양전지 페인트 기술로 활용 기대 국내 연구진이 태양전지 원료의 용액을 코팅 후 고체화되는 속도를 제어하는 방법으로 고효율 용액공정 유기태양전지의 대면적화에 성공했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 광전하이브리드연구센터 손해정 박사팀은 용액 공정상에서 유기태양전지 소재의 작은 면적과 큰 면적에서 필름 형성 기작의 차이점을 규명하고 이를 공정 기술상의 해결을 통해 고효율 유기태양전지 대면적화 기술을 개발했다고 밝혔다. 태양전지 소재를 페인트처럼 만들어 건물이나 자동차 등 원하는 공간에 칠하는 방식으로 쉽게 만들고, 전기를 자급자족하게 할 수 있다면 세계 에너지 빈곤층에 저가의 친환경에너지 공급이 가능해질 것이다. 그뿐만 아니라 도심 건물에 태양광 설치를 위한 공간 활용이 쉬워지고, 이상적으로는 필요시에 페인트를 덧바르는 형태로 태양전지 패널을 유지 보수할 수 있다. 이러한 태양전지 소재의 용액을 코팅하는 방식을 이용한 태양전지 생산 기술인 용액공정 태양전지는 전기를 생산하는 활성 영역이 매우 작은(0.1㎠ 이하) 실험실 수준에 머물러 있다. 실질적으로 전력생산이 가능한 넓은 면적으로 적용하면 소재와 공정에서 오는 한계로 태양전지의 성능감소와 재현성 문제가 있어 상용화에 걸림돌이 되고 있다. KIST 손해정 박사팀은 상용화된 유기 소재가 쉽게 결정화되는 성질을 갖고 있어 대면적 용액공정에 부적합하다는 사실을 밝혔다. 산업용으로 쓰이는 대면적 용액공정은 태양전지 소재가 녹아 있는 용매가 증발하여 필름이 형성되는 속도가 느리기 때문에, 뭉침 등의 현상이 일어나 태양전지의 효율이 떨어지게 된다. 반면에 실험실 연구 단위에서 쓰이는 작은 면적용 공정인 스핀 코팅 방법의 경우 필름 형성 과정에서 필름을 빠르게 회전시켜 용매의 증발을 빠르게 진행시키기 때문에 이런 문제점 없이 고효율의 필름을 형성할 수 있다. KIST 연구진은 위 사실을 바탕으로 대면적 용액공정 방식에서 코팅 공정 후 용매의 증발속도를 제어하여 태양전지 성능에 최적화된 필름을 형성, 고성능 대면적 유기태양전지를 개발했다. 그 결과, 기존보다 태양전지 광전변환효율이 30% 상승한 9.6%의 고효율 대면적 유기태양전지 기술을 구현하였다. KIST 손해정 박사는 “고품질의 대면적 용액공정이 가능한 태양전지 소재의 핵심 디자인 원리를 제안함으로써 향후 용액공정 태양전지 개발이 가속화될 것으로 예상된다.”라고 말하며, “차세대 용액공정 태양전지의 고효율화뿐만 아니라 상용화에 필요한 대면적 제조를 위한 태양전지 소재의 핵심기술 개발에 기여하였다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 연구재단 중견연구자지원사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 에너지 분야의 국제학술지 ‘Nano Energy’(IF: 16.602, JCR 분야 상위 4.088%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) ‘Development of highly efficient large area organic photovoltaic module: Effects of non-fullerene acceptor’ - (제 1저자) 한국과학기술연구원 박소현 학생연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 박성민 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 손해정 책임연구원 <그림설명>

- 338

- 작성자광전하이브리드연구센터 손해정 박사팀

- 작성일2020.08.27

- 조회수9726

-

337

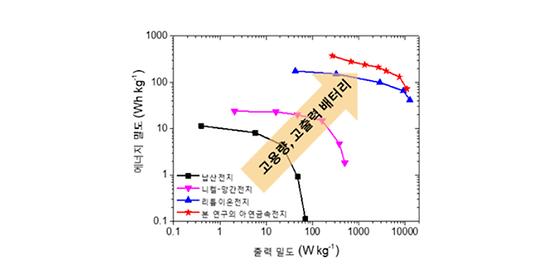

폭발, 화재 없는 안전한 차세대 아연이온 배터리 개발

- 아연 금속의 표면처리 기술 개발, 기존 아연 금속전지의 소재적 한계 극복 - 유연한 섬유형태로 제작 가능, 안전하게 입을 수 있는 인체 친화형 배터리 제작 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 에너지저장연구단 이중기 박사 연구팀이 원천적으로 폭발이나 화재의 위험 없는 차세대 아연금속 전극 이차전지를 개발했다고 밝혔다. 이 전지는 신체에 착용할 수 있을 정도로 안전하고, 섬유형태로 제조가 가능하여, 향후 웨어러블 기기용 전원으로도 적용될 수 있다. 최근 리튬이온배터리를 활용한 다양한 전자기기에서 발생하는 화재 사고로 인해 안전한 배터리에 대한 수요가 급증하고 있다. 화재의 주요 원인은 가연성의 전해질인데, 아연 이온 이차전지는 물 기반의 전해질을 사용하기 때문에 폭발위험이 없어 리튬이온배터리를 대체할 유력한 후보 가운데 하나이다. 하지만, 기존 아연 이온 이차전지의 핵심 소재인 아연금속 음극(-)은 물 기반 전해질에서 지속적으로 부식되는 문제가 있었다. 또한, 아연 이온이 금속 표면에 저장될 때, 나뭇가지 형태의 결정( 덴드라이트 : 아연 이온이 환원되어 금속 전극 표면에 증착될 때, 금속 표면 일부에서 비정상적으로 성장하는 나뭇가지 형태의 결정. 전극 부피팽창과 전극-전해질 사이 부반응 등을 유발해 전지의 안전성과 수명을 떨어뜨린다. (덴드라이트)으로 쌓여 전극 간의 단락을 일으켜 효율이 급격하게 저하된다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 아연금속을 복합화하거나 표면코팅, 형상 변형등 다양한 연구가 시도되고 있으나, 공정비용과 시간의 소모가 큰 한계가 있었다. KIST 이중기 박사팀은 금속전극 표면에 전류를 반복적으로 흐르게 했다가, 차단하는 싸이클 양극산화공법을 개발하여 아연금속의 산화막 표면코팅과 형상을 동시 제어에 성공하였다. KIST 연구진은 이 공법을 통해 아연금속 표면에 육각뿔 피라미드가 배열된 형상을 형성시켜 전기화학 반응 중에 덴드라이트의 발생을 원천적으로 억제했다. 싸이클 양극산화공법에 의하면 육각뿔 피라미드 형상의 윗부분은 두껍게, 측면 부분은 얇게 산화아연으로 덮여있다. 이와 같은 두께편차는 아연 금속이 상대적으로 산화아연이 얇은 측면에 쌓이도록 유도한다. 덴드라이트는 금속 표면에 수직 방향으로 쌓이기 때문에 문제가 되는데, 전극 표면에 수평 방향으로 아연금속막이 자라게 하는 본 기술은 덴드라이트 생성을 효과적으로 억제할 수 있었다. 또한, 표면에 형성된 산화아연막은 전해질과 직접 접촉하는 것을 차단함으로써 부식을 방지할 수 있었다. 개발된 아연금속 이차전지는 구조적, 전기화학적인 안정성으로 인해 상당한 가혹 조건(9,000mA/g, 약 2분 만에 총 용량의 완전충전 및 방전)으로 충·방전을 지속해도 1,000 사이클 동안 100%에 가깝게 용량을 유지하였다. KIST 연구진은 이와 같은 안정성을 바탕으로 유연한 섬유 형태로도 아연금속 이차전지를 제조하였다. 이 배터리는 자유롭게 구부릴 수 있고, 직물로 제작하여 옷이나 가방 형태로도 응용할 수 있었다.(ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 5, 5820-5830) KIST 이중기 책임연구원은 “이번 연구에서 개발된 고성능 아연금속 이차전지는 기존의 리튬이온배터리가 인체와 접촉하였을 경우 발생할 수 있는 잠재적 위험요인을 차단했다. 동시에 전지용량 측면에서도 기존 상용전지를 대체 가능할 수준의 우수한 전기화학적 성능과 함께 폭발, 화재의 위험이 없는 안전한 인체 친화형 차세대 이차전지로써 주목받을 것으로 기대된다.”라고 말하며, “높은 안정성과 향상된 전기화학적 성능뿐만 아니라 간단한 공정을 바탕으로 제조공정에 대한 실용화 가능성에 대한 경쟁력도 확보할 수 있을 것으로 보인다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 중견연구자지원사업 등으로 수행되었으며, 이번 연구 결과는 재료과학분야 국제 저널인 ‘Advanced Functional Materials’ (IF: 16.836, JCR 분야 상위 3.981%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Functionalized Zn@ZnO Hexagonal Pyramid Array for Dendrite-Free and Ultrastable Zinc Metal Anodes - (제 1저자) 한국과학기술연구원 김지영 연구원(박사과정) - (교신저자) 한국과학기술연구원 이중기 책임연구원 <그림설명> [그림 1] 본 연구의 싸이클 양극산화 공법을 통해 표면이 개질된 아연금속 전극의 표면 형상 및 아연 이온 증착 거동, 표면이 개질된 아연금속 전극은 산화아연 막으로 인해 전해질과의 접촉을 차단하고 아연 이온을 하단으로 유도함으로써 수평적 증착이 이루어짐 [그림 2] (가) 기존의 아연금속 전극과 표면이 개질된 아연금속 전극으로 이루어진 대칭 셀에 대한 다양한 전류밀도에서의 전압 곡선. (나) 기존의 아연금속 음극과 표면이 개질된 아연금속 음극을 포함한 아연-이산화망간 전지의 방전용량 비교 (전류밀도: 9.0 A g-1) [그림 3] 섬유 형상의 아연금속 이온 전지 제조 방법 [그림 4] 다양한 종류의 기존 상용 배터리와 본 연구의 표면 개질된 아연금속 전극을 포함한 아연이온배터리의 출력밀도 및 에너지밀도 비교

- 336

- 작성자에너지저장연구단 이중기 박사팀

- 작성일2020.08.12

- 조회수13698