보도자료

-

395

값싸고 성능 향상된 나트륨 배터리로 전기차 시대 앞당긴다

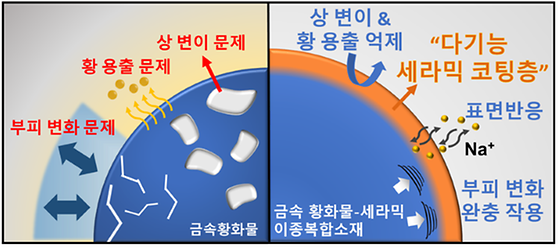

- 저가 오일 활용, 나트륨 이온전지용 대용량 음극소재 개발 - 저렴하고 간단한 공정으로 제조단가 낮춰, 상용화 기대 수많은 자동차 기업이 내연기관에서 전기자동차로의 전환을 준비하고 있다. 하지만 다소 비싼 가격으로인해 소비자들의 접근성이 높지 않아, 각국 정부는 보조금을 지원하며 전기차 구매를 장려하고 있다. 전기 자동차가 내연기관과 비슷한 수준의 가격경쟁력을 확보하기 위해서는 차량 원가의 30% 가량을 차지하는 배터리의 가격이 저렴해져야 한다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 에너지저장연구단 김상옥 박사팀이 리튬이온 배터리보다 저렴한 나트륨이온 이차전지에 적용할 수 있는 성능은 향상되고 가격은 저렴한 음극 소재를 개발했다고 밝혔다. 개발한 소재는 현재 리튬배터리에 상용화되어있는 흑연 음극 소재보다 1.5배 많은 전기를 저장할 수 있으며 충·방전을 200회 반복해도 성능 감소가 전혀 없었다. 나트륨이온 이차전지는 리튬보다 500배 이상 풍부한 지각 보존량을 가지는 나트륨을 기반으로 만든 이차전지로, 리튬이온 이차전지보다 40% 저렴해 차세대 이차전지로 주목받고 있다. 하지만 나트륨 이온은 리튬 이온보다 무겁고 커서 현재 리튬이온전지에서 널리 사용되고 있는 흑연과 실리콘 소재에 이온을 안정적으로 저장할 수 없어 새로운 고용량의 음극 소재를 개발해야 한다. KIST 연구진은 대용량 음극 소재 후보로 주목받고 있는 금속 황화물 소재인 이황화 몰리브덴(MoS2) 소재를 활용했다. 이황화 몰리브덴은 많은 전기를 저장할 수 있지만, 전기 저항이 크고 전지가 동작할 때 발생하는 소재의 구조적 불안정성 때문에 사용되지 못하고 있었는데 김상옥 박사팀은 저가??친환경 재료인 실리콘 오일을 이용하여 세라믹 나노코팅층을 만들어 이를 극복했다. 이황화 몰리브덴 전구체와 실리콘 오일을 섞어 열처리하는 단 한 번의 단순한 공정을 통해 저항이 작으면서도 안정적인 이황화 몰리브덴 이종복합소재를 제작했다. 연구진이 개발한 소재는 전기화학 특성평가 결과, 코팅층이 없는 이황화 몰리브덴 소재보다 2배 이상 많은 전기를 안정적으로 저장(600mAh/g 이상)할 수 있으며, 5분 이내의 빠른 충·방전을 200회 반복해도 용량을 그대로 유지하는 특성을 보였다. 이러한 우수한 성능은 이황화 몰리브덴 소재 표면의 높은 전도성과 강성을 가지는 세라믹 나노-코팅층이 소재의 저항을 낮추고 구조를 안정시켰을 뿐만 아니라 코팅층의 표면에서 추가적인 전기를 저장할 수 있었기 때문이다. 본 연구를 주도한 KIST 김상옥 박사는 “나노-코팅층 표면 안정화 기술을 통해 이황화 몰리브덴 소재의 문제점이었던 높은 전기 저항과 구조적 불안정성 문제를 효과적으로 해결할 수 있었고, 그 결과 안정적으로 많은 전기를 저장할 수 있는 대용량 나트륨 이온전지를 개발할 수 있었다.”라며, “저렴하고 친환경적인 재료를 활용하는 이 기술을 통해 전극 소재 생산 공정비용을 낮추면 대용량 전력저장장치용 나트륨 이온전지의 상용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대한다.”라고 말했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 우수신진연구자지원사업으로 수행되었으며, 이번 연구결과는 나노기술 분야 국제 저널인 ‘ACS Nano’ (IF: 14.588, JCR 분야 상위 5.260%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Hierarchically Designed Nitrogen-Doped MoS2/Silicon Oxycarbide Nanoscale Heterostructure as High-Performance Sodium-Ion Battery Anode - (제 1저자) 한국과학기술연구원 임효준 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 김상옥 선임연구원 <그림설명> [그림 1] 금속 황화물-세라믹 복합소재 합성 과정 요약 고분자 오일에 금속 황화물 전구체를 분산시킨 후, 단 한 번의 열처리 공정을 거치면 금속 황화물-세라믹 이종복합소재가 형성됨. [그림 2] 제조된 금속 황화물-세라믹 복합소재의 전기화학적 성능평가를 통한 용량·수명 특성 평가 결과 200회 충·방전 후에도 600mAh g-1 이상 (흑연 이론 용량 대비 1.5배) 용량을 유지함. [그림 3] 금속 황화물 소재의 열화 메커니즘 및 복합소재에서의 다기능 세라믹 코팅층 역할 요약 금속 황화물 소재는 소듐이온과 반응하여 큰 부피 변화문제, 황 용출 문제, 상 변이 문제를 동반하여 제한적인 성능을 보여줌. 이종복합소재의 다기능 세라믹 코팅층은 금속 황화물 소재의 문제점을 해결하고 표면반응을 통해 용량을 발현하여 우수한 전기 화학적 특성을 보여줌.

- 394

- 작성자에너지저장연구단 김상옥 박사팀

- 작성일2021.04.18

- 조회수12131

-

393

스마트폰 카메라로 체온 체크한다

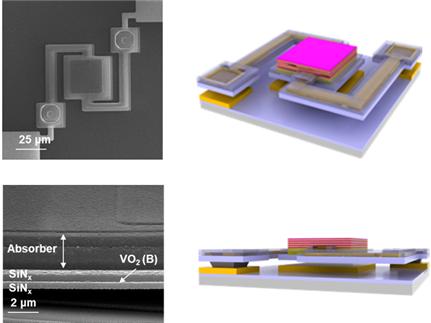

- 열영상센서 저가화 기술 개발, 100℃ 에서도 물체의 온도 식별 가능 - 휴대폰 및 자율주행 자동차용 열영상센서 분야 적극 활용 기대 인체나 물체의 온도를 검지하여 영상화하는 열영상센서는 최근 코로나19로 인해 수많은 건물의 출입구에서 비접촉식으로 얼굴의 온도를 체크하는 열영상 온도계로 이용되고 있다. 이러한 상황에서 스마트폰 업계에서는 열영상센서를 휴대용 센서로 적용하여 실시간으로 온도를 측정할 수 있는 부가 기능 만드는 것을 적극적으로 고려하고 있다. 또한, 이를 자율주행 자동차에 적용하여 활용하면 더 안전한 자율주행이 가능할 것으로 보인다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 광전소재연구단 최원준 박사팀이 전자재료연구단 백승협 박사팀, 성균관대학교 백정민 교수 연구팀과의 융합연구를 통해 기존의 가격과 작동온도 문제를 극복한 열영상센서 소자를 개발했다고 밝혔다. 개발한 열영상센서는 100℃에서도 냉각소자 없이도 동작할 수 있어 기존 센서의 가격 문제를 극복하고, 스마트폰과 자율주행 자동차에 적용할 수 있을 것으로 보인다. 스마트폰 및 자율주행 자동차의 부품으로 사용되기 위해서는 각각 85℃ 및 125℃의 고온에서도 문제없이 안정적으로 동작해야만 한다. 이를 위해 기존의 열영상센서는 별도의 냉각소자가 필수적이어서 고사양 소자의 경우 가격이 이백만 원을 넘고, 냉각소자가 있어도 85℃ 이상에서는 작동하지 못하기 때문에 이들 분야에 적용되지 못하고 있었다. KIST-성균관대학교 공동 연구진은 열영상센서 원가의 10% 이상을 차지하고, 전력소모가 큰 냉각소자를 없애기 위해 100℃ 이상에서도 안정적인 이산화바나듐(VO2)-B 박막을 이용하여 열에서 발생하는 적외선을 감지하여 전기신호로 바꾸는 소자를 제작했다. 제작된 소자는 100℃에서도 상온에서와 동일한 수준으로 적외선 신호를 얻을 수 있었다. 또한, 외부의 원적외선을 최대한 흡수할 수 있는 흡수체를 제작해서 함께 사용한 결과 물체의 열을 3배 더 민감하게 감지하여 전기신호로 변환할 수 있었다. 특히 응답속도는 기존 초당 30~40프레임 수준을 뛰어넘어 100프레임의 화상의 촬영이 가능하여 자율주행 자동차 부품으로 사용할 수 있을 것으로 보인다. KIST 최원준 박사는 “융합연구를 통해 개발한 소자 기술로 열영상센서의 제작가격을 획기적으로 낮출 원천기술을 확보했을 뿐만 아니라 기존 소자보다 민감도 및 동작 속도가 우수하다.”라고 말하며, “앞으로 열영상을 이용하는 군수용 산업 및 향후 전개될 열영상센서의 스마트폰 및 자율주행 자동차용 센서로의 활용이 가속화될 것으로 기대한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원을 받은 KIST 주요사업과 KIST-UNIST-울산시가 공동으로 지원하는 융합신소재연구센터사업으로 수행되었으며, 연구결과는 박막 분야의 저널인 ‘Applied Surface Science’(JCR 분야 상위 2.38%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Wide-temperature (up to 100℃) operation of thermostable vanadium oxide based microbolometers with Ti/MgF2 infrared absorbing layer for longwavelength infrared (LWIR) detection - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이혜진 학생연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 왕다솜 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 최원준 책임연구원 - (교신저자) 성균관대학교 백정민 교수 <그림설명> [그림 1] 연구진이 개발한 볼로메터 소자의 주사전자현미경 이미지(좌)와 모식도(우)?

- 392

- 작성자광전소재연구단 최원준 박사팀

- 작성일2021.04.15

- 조회수12378

-

391

비만 잡는 청경채 Made in 스마트팜

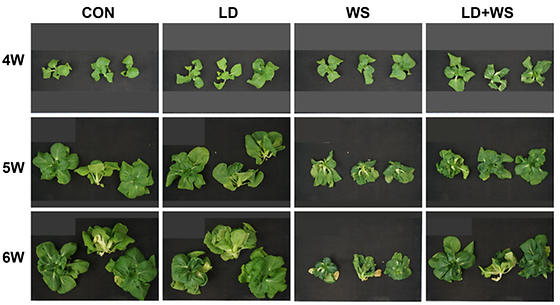

- 대사성 질환 예방을 위한 기능성 청경채 재배 스마트팜 기술 개발 - 항비만 성분인 글루코시놀레이트 함량 2.4배, 생산량 2배 대사성 질환은 물질대사 장애에 의해서 발생하는 질환으로 비만, 당뇨 및 고혈압 등 다양한 질환을 지칭하며 주로 운동 부족과 과잉영양에 의한 생활 습관이 원인이다. 최근 코로나19가 대사성 질환력이 있는 환자들에게 더 치명적이라는 것이 알려져 대사성 질환을 억제할 수 있는 건강기능식품의 수요가 폭발적으로 늘고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 스마트팜융합연구센터 유지혜 박사 연구팀이 인공 조명 설비로 식물에 빛을 공급하는 인공광형 식물공장(스마트팜)에서 항비만 성분인 글루코시놀레이트(Glucosinolate) 함량과 생산량이 대폭 증가된 기능성 청경채를 생산하는 데 성공했다고 밝혔다. 또한, 이렇게 생산된 기능성 청경채는 대사성 질환을 예방할 수 있는 기능성 식품 원료로 개발될 전망이다. 청경채는 샐러드에서 요리까지 다양하게 즐겨 먹는 세계적으로 수요가 높은 채소로 글루코시놀레이트 함량이 높은 식물이며 지방조직과 간에서 지방 축적을 억제하고 염증을 낮추는 항비만 성분이다. 하지만, 청경채의 단순 섭취로는 글루코시놀레이트의 섭취 함량이 부족하여 대사성 질환을 억제하기에는 어려움이 있었다. 또한, 재배시 온도, 습도, 수분함량 등 재배환경 조건에 따른 글루코시놀레이트 함량의 변화가 크고, 병충해에 취약하여 노지에서 재배할 경우 식물보호제 사용이 필요하다. 이에 KIST 연구진은 배양액 및 광조건 등의 다양한 재배 조건 변화를 통해 글루코시놀레이트가 최대로 생산되는 조건을 찾아낸 결과 글루코시놀레이트 함량이 2.4배 가량 증가되면서 청경채의 생산량 또한 2배 이상 증가되는 것을 확인하여 글루코시놀레이트 함량증진과 생산량 증대의 두 마리 토끼를 잡아내는 데 성공했다. 스마트팜을 이용한 채소 재배는 이제 더 이상 낯선 풍경은 아니지만, 높은 설치 및 유지비용으로 인해 일반 채소 생산으로는 경제성을 맞추기 어려워 그 기술의 발전에 비해 널리 사용되지 못해 왔다. 이번 연구처럼 스마트팜에서 질병을 예방할 수 있는 고기능성 식품 원료 생산이 가능해진 것은 국내외 스마트팜의 본격적인 산업화의 발판으로 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다. 혹한 환경으로 인해 채소의 섭취가 취약한 캐나다 북쪽 원주민들은 비만, 당뇨, 고혈압과 대사성 질환 발병률이 캐나다 평균보다 2배 높으며 특히 55세 이상 당뇨 인구는 5배, 고혈압 인구는 3배 높아 캐나다에서는 사회적 문제가 되고 있다. 이와 같은 문제를 해결하기 위해 캐나다 원주민들이 주로 섭취하는 채소 중 대사성 질환에 효과가 있는 청경채를 한국과 캐나다가 국제 공동기술개발사업을 통해 연구하게 되었다. KIST 유지혜 박사는 “향후 높은 대사성 질환율로 문제가 되고 있는 캐나다 원주민들을 대상으로 인체 적용 시험을 진행할 예정”이라며 “이번에 개발한 청경채를 통해 현대인의 고질병이라 불리는 대사성 질환의 위협에서 벗어날 수 있는 새로운 기능성 식품이 개발될 것으로 기대한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 산업통상자원부(장관 성윤모) 지원으로 한-캐나다 국제공동협력연구로 수행되었으며, 연구 결과는 농식품 분야 국제학술지 ‘Food Chemistry’ (JCR 분야 상위 3.96%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Effects of long light exposure and drought stress on plant growth and glucosinolate production in pak choi(Brassica rapa subsp. chinensis) - (제 1저자) 한국과학기술연구원 박재억 선임전문원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 유지혜 선임연구원 <그림설명> [그림 1] 생산조건별 글루코시놀레이트 함량변화 CON : Control, 14시간 밝음+10시간 어두움 LD : Long day stress, 20시간 밝음+4시간 어두움 WS : Water stress, 12시간/주 물없음(가뭄) [그림 2] 생산조건별 청경채의 재배 모습

- 390

- 작성자스마트팜융합연구센터 유지혜 박사팀

- 작성일2021.04.11

- 조회수9370

-

389

뇌 손상 회복하는 새로운 단백질 결합 발견

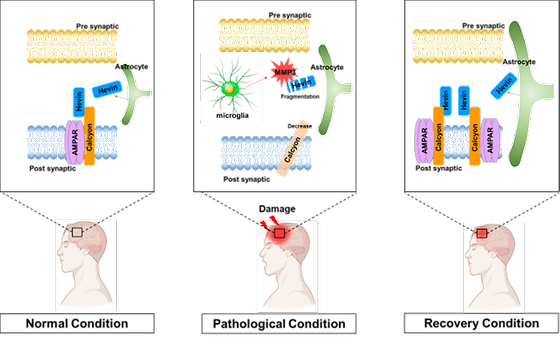

- 뇌 손상시 나타나는 염증반응에 의해 유도된 효소가 뇌 손상 회복 방해 - 성인 뇌 신경세포가 복구되기 위해서는 새로운 단백질 결합(Hevin-Calcyon) 필요 뇌졸중, 외상 등에 의해 뇌가 손상된 환자는 현재로서는 확실한 치료법이 없어 재활치료에 집중하고 있는 것이 현실이다. 특히 성인의 경우에는 어린아이들보다 뇌 손상의 회복 속도가 매우 더디거나 불가능한 것으로 알려져 있는데, 학계에서는 성인의 뇌에는 뇌 기능을 복구할 수 있는 여분의 신경줄기세포가 어린아이보다 부족하기 때문이라고 생각해왔다. 국내 연구진이 뇌 손상 회복에 관련한 새로운 기전을 밝히고, 동물모델 실험에서 실제로 단백질 양의 조절을 통해 뇌 손상 회복 기간을 단축시킬 수 있다는 사실을 규명하여 화제다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 뇌과학연구소 황은미 박사팀이 경북대학교 의과대학 석경호 교수팀과의 공동연구를 통해 성인의 뇌 손상이 복구되는 과정에 새로운 단백질 간의 결합(Hevin-Calcyon)이 필요하며, 이 결합은 회복의 초기 단계에서 중요하게 작용한다는 것을 새롭게 확인했다고 밝혔다. KIST 연구진은 오랜 시간 특징이 알려지지 않았던 뇌의 신경교세포에서 분비되는 단백질인 헤빈(Hevin)과 반응하는 칼시온(Calcyon) 단백질과의 결합을 발견하였고, 이러한 결합이 신경세포의 회복과정에 매우 중요한 역할을 한다는 것을 과학적으로 증명하였다. 신경세포는 일반적으로 뇌의 기능적 측면에 직접적으로 관여한다고 알려진 세포로, 신경세포가 회복되어야 뇌질환이 치료된다고 볼 수 있다. 연구팀은 뇌 속의 헤빈-칼시온 결합을 증가시키면 뇌 안에서 신경세포 간에 더 많은 연결부위를 빠르게 생성하게 하여 손상된 뇌 기능이 조기에 회복된다는 것을 확인했다. 두 단백질은 정상적인 뇌 조직에서는 결합된 형태의 단백질들이 잘 관찰되나, 외상성 뇌 손상을 받은 환자에게서는 결합 단백질의 양이 현저히 감소하여 있음을 확인하였다. 경북대 연구진은 뇌 손상 동물모델을 결합된 단백질을 통해 이용하여 뇌 손상이 회복되는 과정을 단계적으로 확인하였다. 연구진은 뇌 손상 초기에 진행되는 염증반응으로 인해 유발된 효소단백질이 헤빈을 분해하여 헤빈-칼시온 결합을 저해한다는 것을 발견하였다. 4주 정도면 회복되는 뇌 손상을 입은 동물 실험에서 뇌의 손상 부위에 직접 염증반응 억제제를 투여하면 2~3주 만에 회복될 만큼 빨라졌고, 반대로 염증 단백질을 추가로 투여하면 회복이 더뎌짐을 확인하였다. 공동연구팀은 뇌 손상 회복에 중요한 초기 단계에 과정에 헤빈-칼시온 결합이 부족하게 되면 효과적인 복구과정이 저해될 가능성이 있다는 사실을 밝혀냈다. 이 연구는 새로운 단백질간 결합을 발견한 KIST 황은미 박사팀과 인간 외상성 뇌 손상을 연구해온 KIST 류훈 박사팀 그리고 다양한 동물모델에서의 염증 연구를 수행해온 경북대 석경호 교수팀이 각자의 전문분야를 살린 5년간의 지속적인 융합연구 결과이다. KIST 황은미 박사는 “뇌 손상뿐만 아니라 퇴행성 뇌 질환에서도 공통적으로 염증반응이 나타나므로, 이러한 뇌 질환들을 치료하기 위해서는 헤빈-칼시온 결합을 고려해야 함을 알 수 있다.”이라며, “본 연구 결과는 향후 시냅스 형성장애와 관련된 난치성 뇌 질환 치료제 개발로 이어질 수 있을 것”이라고 밝혔다. 이 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영)의 지원으로 한국연구재단 뇌원천기술개발사업으로 수행되었으며, 연구결과는 국제 학술지인 「Cell Death & Differentiation」 (IF : 10.717, JCR 분야 상위 6.229%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Hevin?calcyon interaction promotes synaptic reorganization after brain injury - (제 1저자) 경북대학교 의과대학 김종헌 연구교수 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 정현국 연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 황은미 책임연구원 - (교신저자) 경북대학교 의과대학 석경호 교수 <그림 설명> [그림 1] 헤빈-칼시온 결합에 염증 활성효소의 작용 매커니즘 [그림 2] 만성 외상성 뇌병증(CTE) 환자 뇌에서 헤빈-칼시온 결합(붉은 점)의 감소

- 388

- 작성자뇌과학융합연구단 황은미 박사팀

- 작성일2021.04.08

- 조회수31513

-

387

10배 더 안정적으로 정보 저장 가능한 차세대 반도체 소재 특성 발견

- 2차원 소재인 반데르발스 자성체만의 자성 특성 발견 - 교환 바이어스 특성 10배, 스핀 반도체의 획기적 성능 개선 기대 전 세계 반도체 기업과 연구소는 양산되고 있는 실리콘 반도체의 효율 향상에 한계를 느끼고, 이를 뛰어넘을 수 있는 스핀 메모리를 주목하고 있다. 스핀 메모리의 작동원리에 대한 연구는 상당 부분 진전이 있었고 최근에는 적합한 소재를 찾기 위한 노력이 한창인데, 국내 연구진이 스핀 메모리의 소재 후보로 주목받고 있는 반데르발스 자성체의 정보저장 안정성이 다른 소재보다 10배 이상 높다는 연구 결과를 내 화제다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 스핀융합연구단 최준우 박사팀이 반데르발스 자성체가 정보를 저장할 수 있는 안정성을 나타내는 ‘교환 바이어스’ 특성이 일반 자성체보다 10배 이상 크고, 근본적으로 다른 물성을 가짐을 규명했다고 밝혔다. 반데르발스(van der Waals) 자성체란 물질의 층과 층 사이가 결합력이 약한 ‘반데르발스’ 결합으로 이루어진 자성체로, 3차원의 입체 구조를 갖는 일반 물질과는 달리 층간 결합력이 약해 단일 원자층으로 쉽게 분리시킬 수 있어 평면 형태로도 만들 수 있어 2차원 물질이라고도 불린다. 2017년에는 반데르발스 물질 중 외부의 자성을 유지하려는 특성인 강자성을 나타내는 물질들이 새로이 발견되어 이를 활용하여 자성의 스핀 방향을 정보로 저장하는 차세대 스핀 반도체 연구가 활발히 진행되고 있다. 하지만 활발한 연구에도 불구하고 반데르발스 자성체들은 철, 코발트 등의 기존 자성체와 비교해 원자층 단위로 분리된다는 구조적 특성 외에 눈에 띄게 다른 자성 특성을 발견하지는 못했었다. 최준우 박사 연구팀은 대표적 반데르발스 자성체인 ‘Fe3GeTe2’의 특성을 분석한 결과 두께가 두꺼워 짐에 따라 교환 바이어스의 크기가 약해지는 기존 자성체들과는 달리 두께에 영향을 거의 받지 않으며, 그 교환 바이어스의 크기(정보저장 안정성)가 10배 이상 클 수 있음을 찾아냈다. 또한, 이러한 특이한 자성 특성이 반데르발스 물질이 갖는 내재적 성질인 약한 층간 상호작용 때문인 것을 밝혔다. 교환 바이어스는 2018년부터 양산되고 있는 차세대 스핀 메모리의 핵심 동작 원리로, 스핀 정보의 안정적인 저장에 결정적 역할을 한다. 따라서 이번 연구결과는 큰 교환 바이어스를 갖는 반데르발스 자성체를 활용해 차세대 스핀 메모리의 정보 저장 안정성을 크게 향상시킬 수 있음을 시사한다. KIST 최준우 박사는 “본 연구결과를 토대로 향후 반데르발스 자성체와 다른 성질의 반데르발스 물질들의 접합구조를 활용해 우수한 성능을 가진 스핀 반도체 신소재 개발이 가능해질 것으로 기대된다.”라고 밝혔다. 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영)의 지원으로 KIST 주요사업 및 창의형융합연구사업, 선도연구센터지원사업으로 지원으로 수행되었다. 연구 결과는 나노과학 분야의 국제 저널인 ‘Nano Letters’ (IF: 12.279, JCR 분야 상위 5.743%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Exchange Bias in Weakly Interlayer-Coupled van der Waals Magnet Fe3GeTe2 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 권형근 박사후연구원(現, 삼성전자) - (교신저자) 한국과학기술연구원 최준우 책임연구원 <그림설명> [그림 1] KIST 최준우 박사팀이 개발한 반데르발스 자성체를 활용한 스핀소자의 모습 [그림 2] 층상구조를 가진 Fe3GeTe2 반데르발스 자성체와 반강자성체의 접합구조 [그림 3] 반데르발스 자성체와 일반적인 자성체에서 나타나는 두께에 따른 교환 바이어스 크기 변화. 일반적인 자성체에는 교환 바이어스가 두께에 반비례하여 급격히 감소하는 반면, 반데르발스 자성체에서는 두께 의존성이 작아서, 교환 바이어스가 훨씬 큼.

- 386

- 작성자스핀융합연구단 최준우 박사팀

- 작성일2021.04.04

- 조회수12874

-

385

그린 수소 생산·발전 효율 획기적으로 향상된 일체형 연료전지 개발

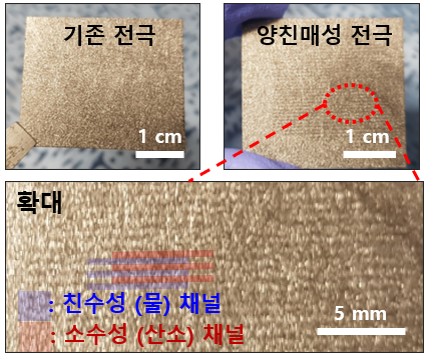

<span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"="">- 물과 가스의 효율적 이동을 위한 친수성, 소수성 양친매성 전극 개발 <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"="">- 일체형 재생 연료전지 수소 생산 효율 2배, 발전 효율 4배 <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"="">최근 탄소중립의 추진을 위한 노력의 일환으로, 화석연료를 사용하지 않고 생산하는 깨끗한 그린 수소의 중요성이 부각되고 있다. 국내 연구진이 이러한 그린 수소의 생산과 전력생산이 모두 가능한 일체형 재생 연료전지의 효율을 크게 향상시켜 화제다. <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"=""> <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"="">일체형 재생 연료전지는 수소생산과 연료전지 운전이 모두 가능해 수전해 장치와 연료전지 장치를 각각 설치했을 때보다 가격적, 공간적 이점을 갖는 친환경 독립 에너지 저장 및 전력생산 장치이다. 태양광, 풍력 등의 신재생에너지로부터의 전기생산이 수요보다 많으면 수전해 운전을 통해 수소를 생산하여 에너지를 저장하고, 전력수요가 더 많으면 반대로 연료전지 운전으로 전력공급에도 쓸 수 있다. <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"=""> <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"="">한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 수소·연료전지연구단 박현서 박사팀이 물질구조제어연구센터 김종민 박사, 서울대학교 성영은 교수 연구팀과 함께 수소 생산-수소 이용 전력생산의 순환 운전 장치 안에서 물과 가스가 서로 섞여 빠르게 이동하지 못하는 문제를 새로운 개념의 부품을 개발하여 극복하고, 운전효율을 크게 향상시켰다고 밝혔다. <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"=""> <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"="">수전해 운전을 통한 수소생산이 빠르게 일어나기 위해서는 전극에서 촉매 층까지 물이 빠르게 도달해야 하며 이때 생성된 수소와 산소 또한 빨리 빠져나와야 한다. 이와 반대 운전인 연료전지 운전에서는 수소와 산소가 빨리 들어가고, 생성된 물이 빨리 빠져나와야 한다. 이렇게 물과 수소 및 산소 가스를 빠른 시간에 반복적으로 주입하고 빼줘야만 일체형 장치가 일반적인 수전해 장치나 연료전지만큼 효율적으로 운전될 수 있다. <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"=""> <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"="">박현서 박사 연구팀은 수전해 운전과 연료전지 운전이 반복되는 일체형 장치에서 물과 가스가 서로 들어가고 나오는 일을 반복하며 부분적으로 물이 고여 있거나 가스가 빠져나오지 못해 효율이 떨어지는 일이 일어나는 현상을 확인했다. 연구진은 문제를 해결하기 위해서는 물의 빠른 이동을 위해 물을 끌어들이는 친수성 전극이 필요하고, 가스의 빠른 이동을 위해 물을 싫어하는 소수성 전극이 필요하다고 판단했다. 친수성이면서 소수성을 가져야 하는 모순된 성질을 갖는 전극을 만들기 위해 전극 표면에 친수성과 소수성을 반복적으로 갖는 마이크로 패턴 플라스틱을 코팅하여 물을 싫어하는 성향과 끌어당기는 성향을 동시에 갖게 만들었다. <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"=""> <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"="">이를 통해 물과 가스의 이동이 서로 원활하게 일어날 수 있게 했고, 개발된 전극의 표면에서 선택적으로 최대 18배까지 더 쉽게 기체가 방출돼 나옴을 확인하였다. 새로 개발된 부품을 일체형 장치에 적용해본 결과, 기존 부품을 사용할 때보다 연료전지 운전에서 4배, 수소생산에서 2배 성능이 높아지는 것을 보였다. 또한 이러한 수소생산과 전력생산을 160시간 동안 운전하여 안정성 또한 검증했다. <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"=""> <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"="">KIST 박현서 박사는 “본 연구는 연료전지 전력생산과 수전해 그린수소 생산 운전 모두에서 안정적이고 고성능을 나타내는 양친매성 전극 사용을 처음으로 일체형 재생 연료전지 전극에 적용한 것이다.”라며 “해당 원리를 가스와 액체가 동시에 들어가는 전기화학적 이산화탄소 환원 전지, 질소 환원 전지 등 다른 분야에도 응용될 수 있을 것으로 기대한다.”라고 연구 의의를 밝혔다. <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"=""> <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"="">본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 수소에너지혁신기술개발사업으로 수행되었으며, 이번 연구 결과는 국제 과학 저널인 ‘Science Advances’ (IF: 13.116, JCR 분야 상위 4.93%) 최신 호에 게재되었다. <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"=""> <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"=""> * (논문명) Amphiphilic Ti Porous Transport Layer for Highly Effective PEM Unitized Regenerative Fuel Cells <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"=""> - (제 1저자) 한국과학기술연구원 임아연 박사 후 연구원 <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"=""> - (교신저자) 한국과학기술연구원 박현서 책임연구원 <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"=""> - (교신저자) 한국과학기술연구원 김종민 선임연구원 <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"=""> - (교신저자) 서울대학교 화학생물공학부 성영은 교수 <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"=""> <span style="font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" 나눔고딕코딩",nanumgothiccoding,sans-serif;="" font-size:="" 14pt;"=""><그림설명> [그림 1] (A) 전극의 물 흡수 결과 사진 (기존 전극과 양친매성 전극의 비교), (B) 전기화학적 주사현미경 실험 모식도, (C) 소수성 채널 및 친수성 채널 위에서 전기화학적 주사현미경을 활용하여 감지된 산소 비교 [그림 2] KIST 연구진이 개발한 양친매성 티타늄 전극(좌)과 기존 전극(우)에서 산소 기포들이 빠져나가는 이미지

- 384

- 작성자수소·연료전지연구단 박현서 박사팀

- 작성일2021.03.28

- 조회수10770

-

383

탄소중립을 위한 핵심기술, 대용량 이산화탄소 전환 시스템 개발

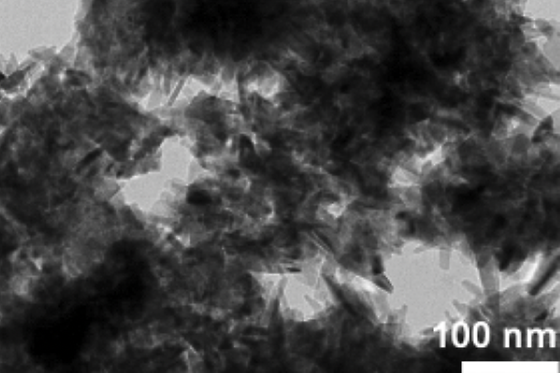

- 이산화탄소 전환용 고성능 대면적 성게 형태의 나노 구리 촉매 전극 - 전기화학적 이상화탄소 전환 스택 시스템 구현을 통한 실용화 기틀 마련 환경오염 없이 <span style="font-family: " helvetica="" neue";="" text-align:="" justify;"="">이산화탄소를 제거하면서도 석유화학 공정을 통해 얻을 수 있었던 <span style="font-family: " helvetica="" neue";="" text-align:="" justify;"="">유용한 화학물질을 얻을 수 있는 전기화학적 이산화탄소 전환 시스템은 <span style="font-family: " helvetica="" neue";="" text-align:="" justify;"="">탄소중립 사회를 만들기 위해 꼭 연구가 필요한 분야이다. 관련 연구는 많은 발전을 해왔지만 대부분 실험실 규모의 연구에 그치고 있어 실제 산업에 적용되기 위해서는 <span style="font-family: " helvetica="" neue";="" text-align:="" justify;"="">대용량화와 이에 적합한 촉매, 전극 개발 등 해결해야 할 숙제가 많은 분야이기도 하다. <p class="p1" style="text-align: justify; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: " helvetica="" neue";"="" align="justify">한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 청정에너지연구센터 오형석, 황윤정, 이웅희 박사 연구팀이 전기화학적 이산화탄소 전환 시스템에서 높은 효율로 에틸렌 및 에탄올을 얻을 수 있는 성게 모양의 구리 나노촉매 전극을 개발하고 대량생산을 위한 시스템을 개발했다고 밝혔다. KIST 연구진은 플라스틱, 합성 고무, 건축자재 등 다양한 일상 제품을 만들 수 있는 석유계 기초 물질인 에틸렌을 대용량으로 생성할 수 있는 성게 모양의 구리 촉매를 개발했다. 해당 촉매는 성게처럼 불규칙적인 바늘 형태이기 때문에 바늘의 뾰족한 부분에서 촉매활성도가 높아진다. 이 촉매를 사용하면 기존의 구리 촉매에 비해 더 낮은 전압에서도 높은 에틸렌 생성 선택도를 가져 에틸렌 생산량이 50% 이상 향상되었다. 또한, CO2 전환 전지를 여러 개 적층하여 대량생산을 위한 시스템을 제작하여 실용화 가능성을 확인하였다. 연구진은 다양한 실시간 분석(In-situ/Operando analysis)을 통해 반응 중인 촉매의 화학적 특성을 분석한 결과 개발한 촉매에 첨가된 염기성 물질에 의해 수산화구리와 산화구리 성분이 많아져 이산화탄소 전환 효율이 높아지는 것을 확인하였다. 이를 통해 반응 중의 수산화물과 산화물의 비율을 높이는 것이 에틸렌의 생산 효율을 높이는 키임을 밝혀 추후 연구에서 촉매를 디자인하는 방향을 제시했다. KIST 오형석 박사는 “이번 연구는 대면적화가 가능한 염기성 물질이 첨가된 성게 형태의 나노 구리 촉매 전극의 개발을 통해 전기화학적 이산화탄소 전환 시스템의 성능 및 규모를 크게 향상시키고 앞으로의 연구 개발 방향을 제시하였다.”라며, “본 연구를 통해 전기화학적 이산화탄소 전환 시스템의 실용화에 크게 기여할 것으로 기대한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영)의 지원을 받아 KIST 주요사업 및 차세대 탄소자원화 사업으로 수행되었으며 이번 연구 결과는 에너지 환경 분야 국제 저널인 「Nano Energy」 (IF: 16.602, JCR 분야 상위 4.299%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Highly selective and stackable electrode design for gaseous CO2 electroreduction to ethylene in a zero-gap configuration - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이웅희 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 황윤정 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 오형석 책임연구원 <그림설명> [그림 1] 염기성 물질이 첨가된 성게 형태의 나노 구리 촉매 전극을 이용한 이산화탄소 전환 시스템 개요도 [그림 2] 염기성 물질이 첨가된 성게 형태의 나노 구리 촉매 전극의 대용량 스택 시스템의 적용 및 그에 대한 실제 운전 결과 [그림 3] 염기성 물질이 첨가된 성게 형태의 나노 구리 촉매 전극의 전자 현미경(TEM) 사진

- 382

- 작성자청정에너지연구센터 오형석 박사팀

- 작성일2021.03.04

- 조회수11909

-

381

충전 없이 웨어러블 기기 사용할 원천기술 개발

- 설탕을 녹여 스펀지 형태의 지지체 개발, 열전소자 유연성 확보 - 성능저하 문제 해결하여 고효율 유연 열전소자 생산 가능성 열려 스마트 밴드 등 각종 웨어러블 전자기기들이 속속들이 개발, 상용화되고 있지만,<span style="font-family: " helvetica="" neue";="" text-align:="" justify;"=""> 정기적으로<span style="font-family: " helvetica="" neue";="" text-align:="" justify;"=""> 충전이 필요하다는 커다란 불편함이 존재한다. 이러한 불편함을 <span style="font-family: " helvetica="" neue";="" text-align:="" justify;"="">극복할 새로운 기술을 국내 연구진이 개발해 화제다. <p class="p1" style="text-align: justify; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: " helvetica="" neue";"="">한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 전북분원 복합소재기술연구소 김진상 분원장 연구팀이 체온을 이용해 반영구적으로 전기를 생산할 수 있는 고효율 유연 열전소자를 개발했다고 밝혔다. 개발한 소자는 유연한 실리콘 화합물 소재(PDMS)를 스펀지 형태로 제작하여 열 차단 능력을 확보했고 이를 뼈대로 활용 소자 성능을 획기적으로 향상하는 데 성공했다. 열전소자는 소자 양끝단의 온도 차를 이용하여 전기를 생산할 수 있는 전자소자로 자동차의 엔진 열이나 발전소의 폐열 등에서 전기를 생산하는 친환경 에너지 발전기로 활용된다. 반대로 전기를 공급하면 소자의 한쪽은 냉각되고 다른 한쪽은 열이 발생하는 데 이를 이용하여 소형 냉장고, 자동차 냉방 시트, 반도체 장치 등 온도제어 시스템에서도 사용되고 있다. 일반적으로 사용되고 있는 열전소자는 딱딱한 세라믹 기판이 열전반도체를 받치고 있어 굴곡이 있는 곳에 활용하기 어렵지만, 유연 열전소자는 세라믹 기판이 없이 유연한 고분자 소재가 열전반도체를 감싸고 있어 쉽게 구부러뜨릴 수 있다. 이를 인체에 부착하면 반영구적으로 전기를 생산할 수 있고, 반대로 휴대용 에어컨으로 활용할 수 있어 인체 부착 전자기기 분야에서 주목을 받아왔다. 하지만 유연한 기판인 고분자 소재는 열전도도가 높아 소재 양단의 열을 차단하지 못하여 단단한 기판의 상용 열전소자만큼 성능을 발휘하지 못한다는 치명적인 문제점이 있었다. KIST 연구진은 각설탕 위에 실리콘 화합물 액체를 부어 굳힌 후, 물에 설탕을 녹여 없애 스펀지 형태의 고분자 소재를 제작했다. 그 결과 원래 설탕이 있던 자리는 미세한 공기 방울로 변하여 열 차단 능력이 기존 소재 대비 50% 이상 높아져 열전달을 효과적으로 차단할 수 있게 되었는데 이 기판을 열전소자를 지지하는 뼈대로 사용하여 유연하면서도 성능을 떨어뜨리지 않는 유연 열전소자를 개발했다. 연구진이 개발한 유연 열전소자는 기존 유연 열전소자 대비 20% 이상 우수한 성능을 보였고, 이는 기존 상용화된 소자와 동일한 수준이다. 연구진은 개발한 유연 소자를 활용하여 체온으로 LED를 점등하는 데 성공했다. KIST 전북분원 김진상 분원장은 “각설탕에 용액을 부어 굳히기만 하면 되는 값싸고 간단한 공정을 통해 유연 열전소자의 효율을 상용 열전소자 수준으로 끌어올렸다.”라며 “충분한 양의 열전소자를 활용하면 체온만으로 스마트 밴드 구동도 충분히 가능할 것”이라고 기대했다. 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원을 받아 국가과학기술연구회 창의형 융합연구사업과 한국연구재단 미래소재디스커버리사업으로 수행됐으며, 연구 결과는 국제 저널인 ‘Nano Energy’(IF : 16.602, JCR 분야 상위 4.299%)의 3월 호에 게재됐다. (논문명) Porous organic filler for high efficiency of flexible thermoelectric generator - (제 1저자) 한국과학기술연구원 정성진 박사후연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 신준철 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 김진상 책임연구원 <그림설명> [그림1] 대표이미지 [그림 2] 스펀지 형태의 PDMS를 유연 열전소자의 기판으로 활용하면 기존 유연 열전소자 대비 높은 유연성을 가지면서도 우수한 발전 성능을 나타낼 수 있다. <span style="font-family: " helvetica="" neue";"=""> [그림 3] 체온과 대기와의 온도 차를 이용하여 전기를 생산하고 이를 전자기기를 동작하는 데 활용할 수 있다. 해당 그림에서는 적색 LED를 동작시켰다.

- 380

- 작성자복합소재기술연구소 김진상 분원장

- 작성일2021.03.03

- 조회수9819

-

379

생생한 시각 정보 전달, 다양한 신경 신호가 핵심!

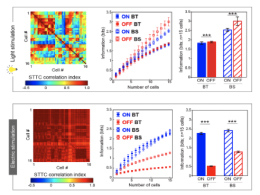

- 신호의 다양성을 낮추면 극심한 신경 정보 손실 발생 - 자극 방법 최적화로 다양성을 높이면 풍부한 시각 정보 표현할 인공 시각 구현 우리가 사물을 시각적으로 인지하는 것은 안구의 신경 조직인 망막에서 시작된다. 망막에서는 1억 개가 넘는 광수용체 세포가 빛을 검출하고, 1백만 개가 넘는 시신경 세포가 신경 신호를 압축하여 뇌로 전달하여 시각을 형성한다. 시력을 잃어가고 있는 배우 송승환씨 등을 통해 알려진 망막 색소 변성 및 노인성 황반 변성 등의 질환에서는 살아남은 망막 신경 세포들을 전기적으로 자극하는 인공 망막 장치가 유일한 시력 회복 방법이다. 하지만, 정상 시각 대비 현저히 떨어지는 인공 시각의 품질을 획기적으로 개선하는 것이 큰 과제로 남아 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 뇌과학연구소 임매순 박사팀은 서로 다른 시신경 세포의 높은 신호 다양성이 고효율 시각 정보 전달을 위한 핵심 요소임을 확인했다고 밝혔다. 인공 시각 분야에서 응용 가능성이 클 것으로 전망된다. KIST 연구진은 토끼 망막 신경 세포에서 얻어진 신경 신호에 계산신경과학 및 정보이론을 적용하여 시각 정보 전달을 정량화하였다. 특히, 신경 신호의 여러 특징 중 다양성을 주목한 연구팀은 서로 다른 세포들 간의 정보 패턴의 다양성이 높을수록 정보량이 증가하는 것을 확인하였다. 그와 동시에 정보 전달 과정에서 오류를 방지하기 위해 다양성을 일정 수준 낮추고 어느 정도의 중복성을 허용한다는 사실도 확인하였다. KIST 연구진은 전기 자극 실험을 통해 정상 망막과 인공 망막 장치의 시각 정보 전달 방식을 비교한 결과, 놀랍게도 임상 시험에서 인공 망막 사용자들이 보다 쉽게 인지하는 반응에 관여한 세포들이 더 높은 신경 신호 다양성을 보여주었다. 반면에 임상 시험에서 잘 인지되지 않던 반응을 담당하는 세포들은 정상적인 빛 자극에서 보였던 세포 간 신호의 다양성이 사라지고, 전기 자극에 대해 매우 균일한 신경 신호를 생성하였다. 이러한 신경 신호 다양성 상실은 전달되는 시각 정보의 극심한 감소로 이어졌으며, 정보 부족으로 인해 인공 망막 장치 사용자의 뇌에서 해석하기 어려운 것으로 이해된다. 한편, 임매순 박사는 망막 변성이 진행된 생쥐들을 연구한 결과, 각 시신경 세포가 전달하는 신호의 일관성이 안정적인 시각 인지에 중요한 요소임을 밝힌 바 있다.(※IEEE TNSRE, vol. 28, no. 9, pp. 1921-1930, Sept. 2020) KIST 강준호 박사는 “신경 세포들을 단순히 자극하는 것만으로는 매우 복잡한 시각 정보를 성공적으로 구현하기 어렵다는 것을 의미한다. 서로 다른 세포들이 각기 다른 신경 신호를 만들면 고품질 인공 시각 구현이 가능할 것으로 보인다.”라고 말했으며, 임매순 박사는 “작년 연구 내용과 종합하면, 서로 다른 시신경 세포들이 다양한 신경 신호를 일관되게 전달해야 우리의 머릿속에서 생생한 시각 정보를 안정적으로 인지하게 되는 것으로 보인다.”라며, “본 연구를 통해 인공 시각 뿐 아니라 다양한 분야에서 뇌 기능을 제어하기 위해서는 단순히 신경 신호를 형성하는 것에 머무르지 않고 복잡한 신경 네트워크의 신호 다양성을 모사할 수 있도록 노력해야 한다는 것을 알게 됐다.”라고 연구 의의를 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 신진연구자지원사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 ‘IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering’ 최신호에 게재되었다. * (논문명) Electric stimulation elicits heterogeneous responses in ON but not OFF retinal ganglion cells to transmit rich neural information - (제 1저자) 한국과학기술연구원 강준호 위촉연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 임매순 선임연구원 <그림설명> [그림 1] 망막 신경 신호 다양성과 뇌의 시각 피질 활성화 개념도 단조로운 (다양성 낮은 균일한) 신경신호는 전달할 수 있는 정보가 제한적이기에 시각 피질의 활성화가 적은 반면, 다양한 신경 신호는 보다 많은 정보를 전달하여 시각 피질의 활성화를 증가시킴 [그림 2] 빛 자극(위)과 전기 자극(아래) 후 신경 신호 일관성 변화 및 정보 전달 분석결과 - 동일 빛 또는 전기 자극에 대해 서로 다른 신경 세포의 신경 신호의 서로 비슷한 정도(Correlation) STTC(Spike Time Tiling Coefficient) 값을 계산하여 비교 분석함 - STTC 값 그래프에서는 붉은색이 많을수록 신경 신호 다양성이 낮고, 알록달록해질수록 다양성이 높아짐을 의미함. - 각 세포 종류별로 각각 빛과 전기 자극 인가 후 발생한 신경 신호에서 전달되는 시각 정보의 총량을 계산하여, 밝은 것을 표현하는 ON 세포의 경우 전기 자극에 의해서도 빛 자극과 비슷한 신경 신호 다양성을 유지하지만, 어두운 것을 표현하는 OFF 세포의 경우 전기 자극으로 발생하는 신경 신호의 다양성이 현저하게 낮아 전달되는 시각 정보 손실이 큰 것을 확인함. 이는 임상 시험에서 어두운 것보다 밝은 것을 잘 인지했던 것을 설명함

- 378

- 작성자뇌과학연구소 임매순 박사팀

- 작성일2021.02.01

- 조회수31613

-

377

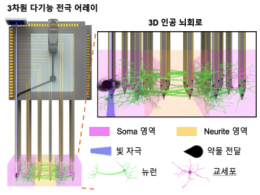

인공 뇌 신호 분석해서 뇌 지도 제작한다

- 평면형태의 뇌 신호만 측정할 수 있던 기술의 한계 극복 - 인간 세포 기반 인공 뇌에 적용 가능한 새로운 뇌 질환 치료제 평가 방법 제시 우리 뇌는 다른 장기와는 달리 두껍고 단단한 두개골로 덮여 있어 접근이 어려워 해상도가 낮은 영상 기반이나 두개골 밖에서 측정하는 뇌파 분석 등으로 연구 방법이 한정되어 있었다. 이로 인해 뇌의 발달 단계에서 일어나는 다양한 현상이나 장애의 원인, 그리고 그 치료기술을 개발하는 연구에도 한계가 있었다. 최근에는 쥐에서 추출된 신경세포나 인간 유래의 유도만능줄기세포(iPSC)를 이용하여 인공 뇌를 구현하고, 이를 이용하여 뇌 발달 과정을 연구하거나 뇌 질환의 원인을 규명하는 연구가 뇌의 신비를 풀어 줄 열쇠로 주목을 받고 있다. 과거 인공 뇌는 평면 형태로 제작하여 연구해왔는데, 입체적인 실제 뇌와의 괴리를 줄이기 위해 3차원(3D) 형태의 입체적인 인공 뇌가 2017년 KIST 연구팀에 의해 개발된 바 있다. 하지만, 3D 인공 뇌의 신호를 연구하기 위한 분석 툴은 개발되지 않아, 표면에서의 신호만 분석하거나 입체 구조를 평면 형태로 무너뜨려 연구해야 해서 복잡하게 얽혀진 인공 신경망에서의 신경 신호 추적에 한계가 있었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 뇌과학연구소 조일주, 최낙원 박사팀이 입체 형태의 인공 뇌 회로를 망가뜨리지 않고 정밀하게 자극하고 세포 단위의 신경 신호를 내부의 여러 곳에서 실시간으로 측정할 수 있는 초소형 분석 시스템을 개발했다고 밝혔다. 연구진이 개발한 3차원 다기능 신경 신호 측정 시스템은 머리카락 절반 정도인 50㎛ 두께의 실리콘 탐침 어레이에 63개의 침 형태의 전극을 집적한 형태로, 인공 뇌에 꽂아 뇌 신경망 회로 내부 여러 곳의 신호를 동시에 측정할 수 있다. 탐침 내부에는 광섬유와 약물 전달 채널이 집적되어 있어 뇌 세포를 빛이나 약물로 정밀하게 자극하여 자극에 반응하는 인공 뇌 회로의 기능 변화를 측정함으로써, 인공 뇌를 이용한 뇌 기능 및 질환 연구를 가능하게 하였다. 연구팀은 개발된 시스템을 이용하여 인공 뇌의 뇌세포를 빛으로 자극하고 이에 반응하여 전파되는 신호를 여러 곳에서 동시에 측정하여 뇌 신호의 전파속도가 뇌세포 부위별로 다름을 밝혀내었다. 뇌지도를 작성함에 있어 전자현미경을 통해 제작할 수 있는 구조적 뇌 지도뿐만 아니라 복잡한 인공 뇌 회로망 내에서 뇌 회로가 어떻게 기능적으로 연결되어 있는지를 보여주는 3차원 기능적 뇌지도를 작성할 수 있는 가능성을 확인했다. KIST 최낙원 박사는 “개발한 시스템을 통해서 다양한 뇌 발달 장애와 뇌 질환의 원인 및 치료 방법 등을 연구할 수 있게 되었다.”라고 말했다. 공동 연구책임자인 조일주 박사는 “기존에는 불가능하였던 3차원의 인공 뇌 기능 측정을 가능하게 하는 시스템 개발로 다양한 뇌 질환 치료제 개발 기간을 획기적으로 단축할 수 있는 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단의 미래뇌융합기술개발사업으로 수행되었으며, 이번 연구 결과는 ‘Nature Communications’ (IF: 12.121) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) 3D high-density microelectrode array with optical stimulation and drug delivery for investigating neural circuit dynamics - (제 1저자) 한국과학기술연구원 신효근 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 최낙원 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 조일주 책임연구원 <그림설명> [그림 1] 3D 인공 뇌 회로와 자극 및 신경 신호 측정을 위한 3차원 다기능 전극 어레이 [그림 2] KIST 연구진이 제작한 3차원 인공 뇌 회로 측정용 다기능 3D 전극 어레이

- 376

- 작성자뇌과학연구소 조일주, 최낙원 박사팀

- 작성일2021.01.29

- 조회수15284