보도자료

-

405

배터리 음극 용량 2.6배 늘리는 신개념 공정으로 차세대 음극소재 상용화 성큼

- 전극 전처리 용액을 활용해 흑연-실리콘 혼합소재 초기효율 100% 달성 - 음극의 고용량 실리콘 함량 50% 이상으로 증가 가능 우리가 사용하는 전자기기의 배터리를 완충하면 100%로 표시되지만 이는 이론적으로 저장할 수 있는 에너지 중 10~30% 정도가 사라져 있는 수치이다. 이는 배터리의 생산 및 안정화 공정에서 첫 충전시 리튬이온의 일정량이 영구적으로 손실되기 때문이다. 이러한 리튬의 초기 손실만 막아내더라도 전기차의 주행거리나 스마트폰의 사용 시간이 획기적으로 늘어날 수 있을 것이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 에너지저장연구센터 이민아 박사, 에너지소재연구센터 홍지현 박사, 수소·연료전지연구센터 정향수 박사 공동연구팀이 리튬 배터리의 흑연-실리콘 복합음극 제작과정에 활용할 수 있는 전처리 용액을 개발해 실리콘 함량을 50% 이상으로 늘림으로써 기존 대비 2.6배 이상의 용량을 갖는 음극 소재를 제작하는 데 성공했다고 밝혔다. 상용화된 리튬 배터리는 대부분 음극 소재로 흑연을 사용하고 있는데, 실리콘은 흑연보다 에너지 저장능력이 5~10배 높아 차세대 음극 소재로 주목받고 있다. 하지만 실리콘은 흑연에 비해 3배가량 많은 양의 리튬을 소모하기 때문에 흑연을 완전히 대체하지 못하고 있다. 흑연과 실리콘을 혼합한 흑연-실리콘 복합전극이 실질적인 차세대 음극 소재로 주목받고 있다. 흑연-실리콘 복합음극은 실리콘의 함량이 높을수록 용량은 커지지만 초기 손실도 함께 높아지기 때문에 현재로서는 실리콘 함량을 15%이상으로 늘리지 못하고 있으며, 실리콘 함량을 50%로 했을 때는 전체 리튬의 40%가 초기에 손실된다. 이를 해결하기 위해 손실될 리튬을 음극에 미리 추가로 공급해주는 사전리튬화 방법이 다양하게 연구되고 있다. 그 일환으로 이민아 박사팀은 전극을 특수한 용액에 담갔다 빼는 공정을 개발하여 실리콘 전극의 초기 리튬 소모를 차단한 바 있다. 연구진은 해당 공정을 상용화 가능성이 큰 흑연-실리콘 혼합소재에 적용하고자 했다. 하지만, 실리콘과 흑연은 리튬을 저장하는 화학적 원리가 달라 기존의 실리콘 소재용 전처리 용액을 사용할 경우 흑연구조 내부로 용액 내의 리튬이온이 아닌 다른 물질이 함께 들어가 흑연의 구조가 파괴되었다. 연구팀은 이러한 전극 파괴를 방지할 수 있도록 용액 내 분자들의 상호작용의 세기를 조절, 새로운 조성의 용액을 개발하여 실리콘과 흑연이 혼합된 전극에서도 안정적으로 손실될 리튬을 공급할 수 있게 됐다. 흑연-실리콘 전극을 해당 용액에 1분 정도 담구면, 실리콘의 비율을 50%까지 올려도 초기 리튬 소모 현상을 완전히 차단, 첫 충전 시 1% 이하의 리튬을 소모하여 100%에 가까운 높은 초기효율을 보였다. 이를 통해 개발한 전극은 기존 흑연만을 사용한 음극에 비해 약 2.6배 높은 용량을 가지며, 250회 충·방전하는 내구성 시험 후에도 87.3%의 용량이 유지되는 우수한 수명 특성을 보였다. KIST 이민아 박사는 “본 연구를 통해 기존 15% 이내에 머물던 흑연-실리콘 복합음극 내의 실리콘 함량을 50% 이상으로도 올릴 수 있을 것으로 보이며, 이에 따라 보다 높은 용량을 지니는 배터리 생산이 가능하다.”라며 “향후 전기자동차의 주행거리를 획기적으로 향상시키는 데 활용할 수 있을 것”이라고 말했다. 공동연구자인 KIST 홍지현 박사는 “KIST 내부 연구원들의 활발한 협력 연구를 장려하는 분위기가 있었기에 우수한 성과를 얻는 것이 가능했다.”라며 “안전하고 대량 양산에 적합한 기술로 실제 산업화도 가능할 것이다.”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙) 지원으로 KIST 주요사업, 한국연구재단 개인연구사업(중견연구, 신진연구) 및 기후변화대응기술개발사업을 통해 수행되었으며, 이번 연구결과는 화학 분야 국제학술지 ‘Journal of the American Chemical Society’ (IF:15.419, JCR 분야 상위 6.621%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Weakly solvating solution enables chemical prelithiation of graphite-SiOx anodes for high-energy Li-ion batteries - (제 1저자) 한국과학기술연구원 최진관 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이민아 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 홍지현 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 정향수 선임연구원 <그림설명> [그림 1] 사전리튬화 용액 분자 구조 및 사전리튬화로 증가된 배터리의 에너지 밀도 복합음극에 안정적으로 리튬을 삽입하기 위해 최적화한 사전리튬화 용액의 용매화 구조. 성공적인 사전리튬화의 결과 처리 전에 비해 배터리의 에너지가 40% 향상됨.

- 404

- 작성자에너지저장연구센터 이민아 박사팀

- 작성일2021.07.15

- 조회수9464

-

403

인체 삽입형 의료기기 코팅기술 개발, 의료기기 수명연장과 안정성을 동시에 확보

- 윤활 코팅으로 기기 삽입시 브레인 조직의 손상과 염증반응을 최소화 - 인체 삽입형 기기의 수명을 4배 이상 늘려 상용화 앞당길 것으로 기대 최근 뇌에 브레인칩을 삽입하여 생각만으로 기계를 움직이는 뇌-기계 인터페이스 기술을 비롯해 파킨슨 병 등 뇌질환 치료를 위한 뇌심부 자극기 등 다양한 인체 삽입형 의료기기들이 개발되어 의료 현장에서 활용되고 있다. 하지만, 인체에 삽입되는 기기는 주위 생체조직에 면역반응을 유도하고, 이로 인한 기기의 성능 저하로 장기간 사용이 어렵다. 뇌심부 자극기나 브레인칩 역시 뇌에 삽입되면 미세아교세포 등 뇌면역세포의 작용으로 안정적인 동작이 저해되고, 기기 수명이 단축되어 교체를 위한 추가적인 수술이 필요하다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 뇌과학연구소 조일주 단장 연구팀이 연세대학교 (연세대, 총장 서승환) 서정목 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 뇌를 포함, 인체에 삽입되는 의료기기 코팅기술을 개발했으며 이를 통해 삽입과정의 조직손상을 최소화하고 염증반응을 억제해 기기의 수명을 기존 기기 대비 4배 이상 향상시키는 성과를 거두었다고 밝혔다. 개발한 기술은 인체에 삽입되는 기기 표면에 단분자막과 윤활유를 얇고 균일하게 코팅하는 방법이다. 이는 기기가 인체에 삽입되는 동안 발생하는 기기-조직간의 마찰을 감소시켜 조직 손상을 최소화한다. 더불어 면역거부반응에 의해 활성화 된 면역세포들이 기기 표면에 붙는 것을 막는 면역세포 부착 방지 특성을 나타낸다. 연구팀은 실험을 통해 생쥐 뇌에 개발한 코팅 기술이 적용된 신경 탐침을 삽입해 관찰한 결과 삽입직후 신경 탐침 내 32개의 뇌신호 측정 전극 중 90% 이상의 전극에서 뇌신호가 성공적으로 관찰할 수 있었다. 이는 코팅기술이 적용되지 않은 신경탐침에서 관찰되는 신호의 2배이며, 뇌조직의 관찰을 통해서도 삽입 과정에서 발생하는 조직손상을 최소화했음을 확인했다. 안정성 면에서도 코팅막 처리가 되지않은 탐침의 경우 면역세포들이 기기표면에 붙어 시간이 지남에 따라 신호측정 기능이 떨어졌으나 코팅기술이 적용된 탐침은 생물부착방지 특성으로 기존 전극에 비해 4배가 긴 4개월 간 안정적으로 뇌신호 측정이 가능했다. 조일주 단장과 서정목 교수는 “개발한 코팅 기술은 뇌 뿐아니라 다른 인체 부위 삽입 기기에도 활용이 가능하며, 관련 기기의 수명을 획기적으로 연장할 수 있을 것”이라며, “인체 삽입형 의료기기의 교체 주기를 획기적으로 늘려 빠른 상용화에도 기여 할 것으로 기대한다”라고 말했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙) 지원으로 한국연구재단의 신진연구자 지원사업과 뇌과학원천기술개발사업 등으로 수행되었으며, 이번 연구 결과는 ‘Advanced Science’ (IF: 16.80 JCR 분야 상위 5.255%) 에 표지논문으로 선정되었다. * (논문명) A Lubricated Nonimmunogenic Neural Probe for Acute Insertion Trauma Minimization and Long-Term Signal Recording - (제 1저자) 연세대학교 이연택 학생연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 신효근 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 조일주 책임연구원 - (교신저자) 연세대학교 서정목 교수 <그림 설명> [그림 1] 코팅이 적용되지 않은 신경 탐침(위)과 적용된 신경 탐침(아래)간에 뇌조직과의 마찰 특성 및 생물 부착 특성 비교에 관한 개략도 (코팅이 적용된 신경탐침(아래)의 경우 대조군(위) 대비 미세아교세포 등 뇌면역세포의 활성과 세포부착이 현저히 적음을 확인) [그림 2] 코팅이 적용된 신경 탐침의 분해도 및 코팅 적용 과정에 관한 모식도 [그림 3] 코팅 적용에 따른 실리콘산화물과 백금흑 표면에서의 접촉각 및 생물 부착 특성 (실리콘산화물, 백금흑 모두 코팅이 적용된 표면은 대조군 대비 소수성 특징을 보임) [그림 4] 코팅이 적용되지 않은 신경 탐침과 적용된 신경 탐침간의 뇌조직 손상 비교 및 탐침 주변 뇌면역세포 활성도 비교 (코팅이 적용된 탐침의 경우 조직손상과 뇌면역세포의 활성이 적음) [그림 5] 코팅이 적용되지 않은 신경 탐침과 적용된 신경 탐침을 통해 측정된 대표적인 뇌신경 신호 (삽입 후 1일, 삽입 후 8주 뒤, 신호 측정 결과) (코팅이 적용된 신경탐침의 경우 8주 후에도 안정적으로 작동함을 확인)

- 402

- 작성자뇌과학연구소 조일주 박사팀

- 작성일2021.07.11

- 조회수21286

-

401

꿈의 인공광합성 기술, 실험실을 탈출하다.

- 실제 태양광 환경에서 인공광합성 시스템 구현으로 실용화 가능성 제시 - 나노미터 크기 가지 형태의 고성능 텅스텐-은 촉매 개발 탄소의 순배출량을 ‘0’으로 만든다는 의미인 ‘탄소중립’을 실현하기 위한 인공광합성 기술을 국내 연구진이 현실로 만들어 가고 있다. 인공광합성 기술은 자연 광합성을 모방해 식물처럼 햇빛을 받아 이산화탄소를 에틸렌, 메탄올, 에탄올 등과 같은 고부가가치 화합물로 전환하는 기술이다. 하지만, 경제성 및 기술적 한계로 인해 실험실 수준의 연구에만 머물러 있었고, 태양전지 연구와 이산화탄소 전환 연구로 분리되어 각각 진행 되어왔다. 진정한 의미의 인공광합성을 구현하기 위한 연구는 작은 면적으로 실험실 조건에서만 진행되었을 뿐, 실용화까지는 아직 가야할 길이 멀다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 청정에너지연구센터의 오형석, 이웅희 박사 연구팀이 경희대학교(경희대, 총장 한균태) 유재수 교수팀과 함께 전기화학적 이산화탄소 전환 시스템에서 높은 효율로 일산화탄소를 얻을 수 있는 나노미터 크기의 가지 모양 텅스텐-은 촉매 전극을 개발하고, 이산화탄소 전환 시스템을 상용 실리콘 태양전지와 결합하여 실제 태양광에서 구동 가능한 대규모 인공광합성 시스템을 제작했다고 밝혔다. KIST 연구진은 기상 이산화탄소 전환 일산화탄소 생성 시스템에 적용할 수 있는 새로운 텅스텐-은 촉매를 개발하였다. 해당 촉매는 기존 은 촉매에 비해 60% 이상 향상된 일산화탄소 생산 효율을 보였으며, 100시간 동안의 시험에도 안정적이었다. 또한, 촉매 소재 관점에서 개발된 가지형의 텅스텐-은 촉매의 성능과 내구성이 개선된 원인을 전자현미경, 실시간 분석법 등을 통해 촉매의 3차원 구조와 가지 모양의 결정구조 덕분에 높은 효율을 보임을 밝혀냈다. 연구진은 촉매 개발에서 한 단계 더 나아가 해당 촉매를 이용한 이산화탄소 전환 시스템을 120cm2 크기의 실리콘 태양전지와 결합하여 인공광합성 시스템을 개발했으며 상용화된 태양전지에 연결해도 무리 없이 사용가능하다. 해당 시스템은 현재까지 개발된 실리콘 태양전지 기반 인공광합성 시스템 중 가장 높은 수준인 12.1%의 높은 태양광-화합물 전환효율을 보였으며, 실험실이 아닌 실제 실외 환경에서 햇빛만으로 이산화탄소를 일산화탄소로 고효율로 전환하는 데 성공했다. KIST 오형석 박사는 “상용 실리콘 태양전지를 이용하여 실제 환경에서 햇빛으로 직접 구동되는 진정한 의미의 인공광합성 시스템을 구축했다.”라며, “본 연구를 바탕으로 고효율 인공광합성 기술이 실용화된다면, 제철소와 석유화학 공장 등에서 발생하는 이산화탄소를 일산화탄소로 전환하여 온실가스를 저감할 수 있으며, 석유화학 공정에서 생산되는 기초 화합물들을 ‘탄소중립’이 실현된 인공광합성 방법을 통해 생산할 수 있다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙)의 지원을 받아 KIST 주요사업 및 유용물질 생산을 위한 Carbon to X 기술개발사업으로 수행되었으며, 이번 연구결과는 에너지 환경 분야 국제 저널인 「Applied Catalysis B: Environmental」 (IF: 16.683, JCR 분야 상위 0.943%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) W@Ag dendrites as efficient and durable electrocatalyst for solar-to-CO conversion using scalable photovoltaic-electrochemical system - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이웅희 박사후연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 임철완 학생연구원 - (교신저자) 경희대학교 전자공학과 유재수 교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원 오형석 책임연구원 <그림설명> [그림 1] 가지 형태 은-촉매의 합성 개요도 및 전자현미경 이미지 [그림 2] 대면적 상용 실리콘 태양전지와 결합한 가지형 은-촉매 전극의 이산화탄소 전환 시스템 및 인공광합성 장비 사진

- 400

- 작성자청정에너지연구센터 오형석 박사팀

- 작성일2021.06.29

- 조회수18212

-

399

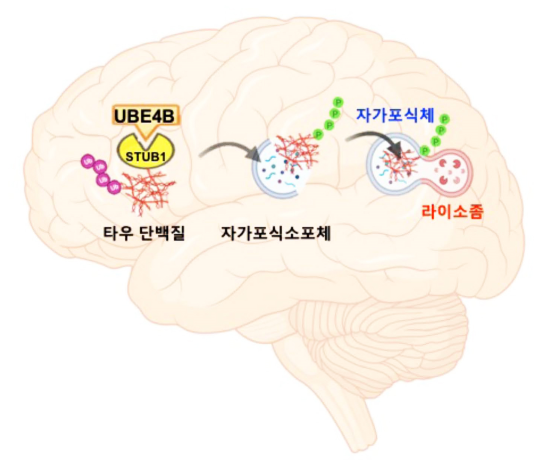

KIST-KRIBB, 치매 원인물질 분해하는 신규 메커니즘 규명

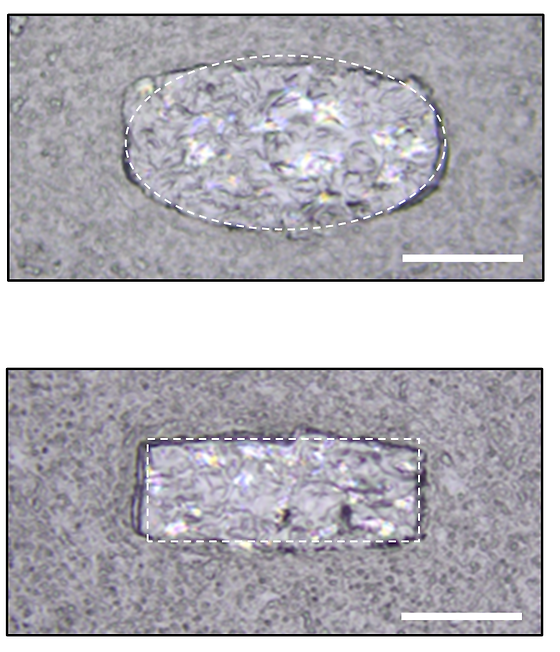

- 치매 주요 발생인자 ‘타우단백질’의 자가포식 분해 원리 규명 건강보험심사평가원의ㆍ 치매 진료현황 분석에 따르면 우리나라의 치매환자 증가율은 연평균 16%로 65세 이상 노인 10명 중 1명이 치매를 앓고 있다. 또한 60세 미만에서도 환자 수가 꾸준히 늘고 있어 치매 예방과 치료에 대한 대책 마련이 시급한 상황이다. 이런 가운데 국내 연구진이 새로운 형태의 치매 원인 제거 원리를 찾아냈다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 치매의 유력한 발생인자로 지목되고 있는 ‘타우단백질’을 자가포식으로 분해하는 원리를 발견했다고 밝혔다. 기존의 연구들은 대부분 단백질 분해효소인 프로테아좀을 이용해 타우단백질 제거를 유도하고 있지만 아직까지 뚜렷한 성과를 거두지 못하고 있다. 따라서 자가포식을 이용한 타우단백질 분해 원리의 규명이 기존의 치매 치료 전략에도 큰 변화를 불러일으키게 될 것으로 전망된다. 그간 뇌신경세포 속 타우단백질의 비정상적인 응집은 치매의 주요 발생 원인으로 거론되어왔다. 타우단백질이 잘못 엉키면서 신경세포를 파괴해 인지 기능과 기억력 상실을 일으키는 것으로 알려져 있다. 하지만 타우단백질이 신경세포에서 응집되고 분해되는 정확한 과정에 대해서는 현재까지 밝혀진 바가 없었다. KIST 뇌과학연구소 류훈 박사팀과 한국생명공학연구원(KRIBB, 원장 김장성) 질환표적구조연구센터 유권 박사팀, 이화여자대학교 송은주 교수팀으로 구성된 공동연구진은 치매 초파리와 마우스 모델 실험에서 mRNA 유전자를 조작해 UBE4B 단백질의 발현을 증가시키면 타우단백질의 비정상적인 응집이 감소하며 치매 실험동물의 행동이 향상되는 현상을 확인했다. UBE4B의 증가가 타우단백질의 분해를 촉진하고 있음을 발견한 것이다. 이를 통해 연구진은 좀처럼 설명하기 어려웠던 세포의 타우단백질 분해 메커니즘에 대해 보다 상세한 지식을 얻게 됐다. 기존에 알려져 있던 프로테아좀보다 자가포식 작용이 타우단백질 제거에 더 효과적이란 사실이다. 연구진은 자가포식을 유도하는 UBE4B를 타깃으로 치매 진단과 치료제 개발 가능성이 높아짐에 따라 새로운 타우단백질 분해 조절 인자에 대해 특허 출원을 진행 중이다. KIST 류훈 박사는 “타우단백질 분자가 자가포식작용(오토파지)에 의해 분해되는 과정을 규명해 치매 병리현상 예방과 개선의 새로운 길을 확인했다는 데 큰 의미가 있다”고 연구 의의를 밝혔다. 또한 KRIBB 유권 박사는 “초파리 치매 모델에서 발견한 새로운 타우단백질 분해 기전이 마우스 치매 모델에서도 확인된 연구로 새로운 치매 대응 전략을 제시하게 될 것”이라고 말했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙)의 지원을 받아 KIST 주요사업으로 수행되었으며, 연구결과는 국제 학술지인 ‘Nature Communications’ (IF 12.121) 최신호에 게재됐다. * (논문명) UBE4B, a microRNA-9 target gene, promotes autophagy-mediated Tau degradation - (제 1저자) 한국생명공학연구원 Manivannan Subramanian 박사후연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 현승재 박사후연구원 - (교신저자) 이화여자대학교 송은주 교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원 류훈 책임연구원 - (교신저자) 한국생명공학연구원 유권 책임연구원 <그림설명> [그림 1] 치매를 일으키는 타우단백질이 UBE4B와 STUB1 분자의 작용에 의해 자가포식체를 경유하여 분해되는 과정 [그림 2] 초파리 눈에서 UBE4B에 의한 타우단백질의 독성완화 관찰, UBE4B 유전자가 타우단백질에 의한 초파리 눈의 손상을 회복시킴

- 398

- 작성자뇌과학연구소 류훈 박사팀

- 작성일2021.06.27

- 조회수28062

-

397

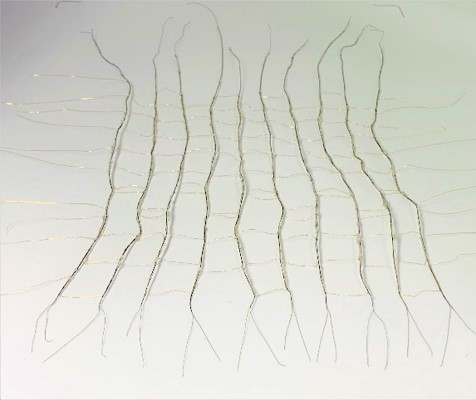

뇌신경세포망 모사 인공섬유소자 개발

- 신경세포와 같은 섬유형태를 가지면서 시냅스 네트워크 구현 가능한 소자 - 섬유형 네트워크로 지능형 웨어러블, 로보틱스 분야 활용 가능 인공지능 기술이 발전하면서 컴퓨터가 처리해야 할 데이터의 양도 기하급수적으로 늘어나고 있다. 기존의 연산방식은 데이터를 순차적으로 처리하기 때문에 방대한 양을 처리하기 위해서는 많은 시간과 막대한 전력이 소모된다는 문제점을 안고 있다. 이를 극복하기 위해서는 새로운 연산 패러다임으로의 전환이 필요한데, 많은 연구자가 생물의 뇌 작동방식과 구조를 모방해 적은 에너지로도 많은 양의 연산이 가능한 저전력 뉴로몰픽 컴퓨팅과 이를 위한 하드웨어 개발을 위해 노력하고 있다. 이런 가운데, 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 광전소재연구단 임정아, 주현수 박사 연구팀이 뉴런과 유사한 형태와 기능을 갖고, 뇌의 신경세포망과 같은 기능을 구현할 수 있는 인공신경섬유 소자 개발에 성공했다고 밝혔다. 컴퓨터 연산을 뇌와 같은 방식으로 처리하기 위해 뇌의 뉴런 및 시냅스의 역할을 할 수 있는 소자에 대한 연구가 필요한데, 기존의 연구들이 뉴런 혹은 시냅스 동작에 대한 소자를 각각 개발해오던 것과 달리 KIST 연구진은 두 가지 동작 특성을 모두 갖는 개별 소자인 인공신경섬유를 개발했다. 이 소자들을 연결하면 간단히 신경망 네트워크 시스템을 제작할 수 있게 된다. 뇌의 신경세포는 끝이 여러 가닥으로 갈라져 여러 자극을 한 번에 받아들일 수 있는 섬유 구조를 가지며 전기자극에 의한 이온의 이동으로 신호전달이 이루어지는데, 연구진은 이와 동일한 구조로 2019년 개발한 섬유형 트랜지스터 소자를 활용해 인공신경섬유로 발전시켰다. 섬유형 트랜지스터의 전극으로 들어오는 전기적 자극에 따라 반도체 소재와 절연막에 존재하는 이온 사이에 산화환원 반응이 일어나도록 설계해 시냅스처럼 전기신호의 강도를 기억하여 전달할 수 있는 메모리 트랜지스터를 개발한 것이다. 개발된 인공신경섬유는 여러 개의 전극에서 다발적으로 들어오는 전기적 신호가 자연스럽게 하나의 소자에서 통합되는 뉴런과 동일한 특징을 보여, 이는 생물의 신경세포 동작 특성과 매우 유사한 것이다. 연구팀은 개발한 인공신경섬유를 엮어 100개 시냅스로 구성된 인공신경망을 제작, 안정적인 소자 특성을 확인하였다. 제작된 인공신경섬유 소자들을 이용하여 음성인식 학습을 진행 시킨 결과 88.9%의 인식률을 달성했다. 연구개발을 주도한 KIST 주현수, 임정아 박사는 “개발된 인공신경섬유 소자는 실제 뇌신경망과 유사한 대규모, 저전력(~2pJ/신호), 고신뢰성 인공신경망을 실현할 수 있는 원천기술이다.”라고 밝혔으며, ”인공신경섬유소자의 유연한 특성을 바탕으로 인공지능 반도체소자의 웨어러블, 로보틱스 등의 활용으로 이어질 수 있는 연구결과”라고 전망했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙)의 지원을 받아 KIST 주요사업 및 한국연구재단 중견연구자지원사업으로 수행되었으며, 연구결과는 국제 학술지인 「Advanced Materials」 (IF : 27.34, JCR 분야 상위 1.61%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Dendritic Network Implementable Organic Neurofiber Transistors with Enhanced Memory Cyclic Endurance for Spatiotemporal Iterative Learning - (제 1저자) 한국과학기술연구원 김수진 학생연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 정재승 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 임정아 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 주현수 책임연구원 <그림설명> [그림 1] 왼쪽은 생물의 신경세포 구조, 오른쪽은 본 연구진이 개발한 꼬아진 전극을 기반으로 하는 인공신경섬유소자의 구조를 비교 설명한 그림. 인공신경섬유소자 그림의 아래는 실제 소자의 사진. [그림 2] 왼쪽은 뉴런의 신호처리 방법, 오른쪽은 본 연구진이 개발한 인공신경섬유소자에 신호가 들어왔을 때 뉴런 동작 특성을 보이는 그래프. [그림 3] 왼쪽은 인공신경섬유의 게이트로 구분된 다중 시냅스의 구조를 보여주는 그림. 오른쪽 그래프는 각각의 시냅스를 게이트를 이용하여 특성을 변화시킬 수 있고, 구별되어 작동되는 것을 보임으로써 인공신경섬유의 독립적으로 구분된 시냅스 특성을 보이는 그래프. 마지막 그래프는 시냅스 특성과 뉴런의 특성을 통합하여 동작하는 인공신경섬유소자의 특성을 보여주는 그래프. [그림 4] 왼쪽은 생물의 신경망과 인공신경망의 비교그림으로 인공신경섬유소자의 게이트로 구분된 다중 시냅스의 구조를 보여주는 그림. 가운데는 개발, 제작한 인공신경망의 사진. 마지막은 인공신경망을 구성하고 있는 인공신경섬유소자들의 동작 특성. [그림 5] 왼쪽은 본 연구에서 개발된 인공신경섬유소자에서의 음성인식 (TI-46) 학습 및 동작 과정 그림, 오른쪽은 실제 음성인식.

- 396

- 작성자광전소재연구단 임정아 박사팀

- 작성일2021.06.03

- 조회수11751

-

395

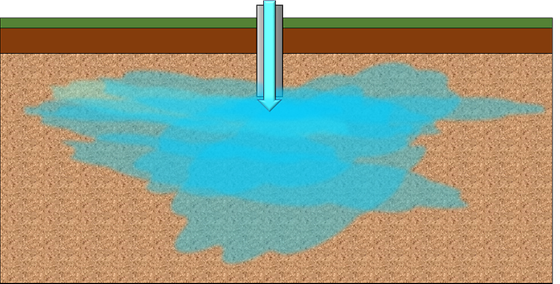

오염된 토양, 현장에서 정화하는 친환경 기술 개발

- ‘원위치 산화 정화 기술’이 적용된 토양에 대한 안정성 평가 - 대수층 토양 미생물의 자정능력 저감 및 회복 가능성 확인 구제역이나 조류독감으로 인한 폐사한 가축의 사체로 인한 토양 오염 문제가 심각하다. 토양과 함께 실생활에 유용한 수자원으로 활용되고 있는 지하수 또한 오염 문제가 심각해 안전하고 효과적인 정화 기술이 필요한 상황이다. 지하수를 정화하는 기술 가운데 ‘원위치 산화’(ISCO, In-situ chemical oxidation) 기술은 오염된 현장에서 지하수와 토양에 직접 산화제인 과산화수소와 과황산염을 주입해 오염물질을 분해하는 기술로, 이를 통해 산업공단, 화학공단, 유류 저장 및 수송 시설, 매립장 인근의 유·무기 오염물질을 분해해 오염된 지하수를 깨끗하게 정화할 수 있다. 그러나 산화제의 주입은 지하수를 함유한 지층인 대수층 토양의 자정능력 악화라는 또 다른 문제를 일으킬 수 있어 이에 대한 과학적인 안정성 평가가 필요했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 국가기반기술연구본부 물자원순환연구센터 조경진 박사팀이 한국건설기술연구원(KICT, 원장 김병석) 박새롬 박사팀과의 공동연구를 통해 대수층 토양에 대한 ISCO 기술의 안정성을 평가하고, 토양 미생물의 자정능력 회복 가능성을 확인했다고 밝혔다. 연구진은 과산화수소와 과황산염을 대수층 토양을 각각 노출시킨 후 미생물 군집 및 활성, 광물 조성 변화, 미생물 활성 회복 능력을 조사한 결과 고농도 과황산염이 주변 환경 조건을 산성화시키고 미생물 활성을 둔화시킨 것을 확인했다. 대수층 토양이 산화제에 노출됨에 따라 전반적으로 미생물 활성이 감소하였는데, 저농도(0.2mM) 과황산염에 노출된 대수층 토양의 경우 상대적으로 미생물 활성 감소 폭이 작았으나, 고농도(50mM) 과황산염에 노출된 토양 조건에서는 미생물 활성이 뚜렷하게 감소하고 광물 조성과 미생물 군집도 상당 부분 변화되었다. 또한 산화제에 노출된 대수층 토양에 오염물을 주입하여 미생물 활성 회복 능력을 평가하였더니, 저농도 과황산염에 노출된 대수층은 6주 후 60% 정도의 오염물질이 분해되었는데 이는 산화제에 노출되지 않은 토양과 유사한 수준이었다. 반면에, 고농도 과황산염에 노출된 토양에서는 20% 유기물만 분해되어 자정능력이 회복되기 어려움을 확인하였다. KIST 조경진 박사는 “산화제에 대한 대수층 토양의 안정성을 평가해 미생물의 회복이 가능한 환경친화적인 정화 기술을 제시했다는 데 의의가 있다.”라며, “향후, 다양한 오염지역의 지하수 수질을 개선해 양질의 수자원을 확보에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙) 지원으로 KIST 주요사업, KICT 주요사업, 한국연구재단 기후변화영향최소화기술개발사업, 중견연구자지원사업, 해양극지기초원천기술개발사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 환경 분야 국제학술지 ‘Environmental Science & Technology’ (IF : 7.864, JCR 분야 상위 5.472%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Biogeochemical Alteration of an Aquifer Soil during In Situ Chemical Oxidation by Hydrogen Peroxide and Peroxymonosulfate - (제 1저자) 한국과학기술연구원 김은주 선임연구원 - (제 1저자) 한국건설기술연구원 박새롬 박사(前 한국과학기술연구원 박사후연구원) - (교신저자) 한국과학기술연구원 조경진 선임연구원 <그림설명> [그림 1] 원위치 산화 기술의 개념도, 오염지역에 산화제(과산화수소, 과황산염)를 직접 투입하여 오염물을 정화한다. [그림 2] 산화제에 노출된 대수층 토양 미생물의 활성 회복 능력(resilience) 평가

- 394

- 작성자물자원순환연구센터 조경진 박사팀

- 작성일2021.05.20

- 조회수30549

-

393

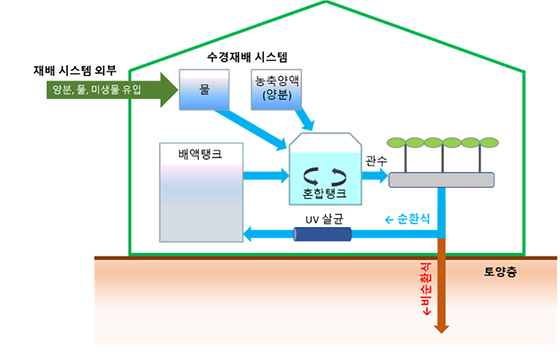

배양액 재사용으로 친환경 스마트팜 가능해진다

- 배양액 재사용을 위한 UV살균 시스템 개발 및 미생물 관리 안정성 분석 - 수경재배 농가 비료, 수자원 최소사용 시스템으로의 전환 수직농장, 스마트팜 등의 새로운 도시농업 기술이 발전하며 관련 시장이 빠른 성장세를 보이고 있다. 이 기술들은 흙 없이 영양분을 녹인 물(배양액)을 사용하여 식물을 키우는 수경재배를 바탕으로 한다. 수경재배를 위해 공급한 배양액 중 20~30%정도는 작물에 흡수되지 못하고 배출되는데 대부분의 국내 농가는 이를 그대로 방류하는 방식을 사용하고 있어서 환경 오염 및 농가의 경영비용 부담 문제가 적지 않은 상황이다. 배양액을 방류하지 않고 자외선으로 살균한 후 재사용하는 순환식 수경재배 방식을 사용하면 이러한 문제를 줄일 수 있다. 하지만, 재활용되는 배양액 내 미생물 증식에 따른 병 발생 가능성 및 영양분 불균형에 대한 우려와 순환식 수경재배 시설 도입에 필요한 1헥타르(약 3,025평) 기준 억대를 상회하는 초기 투자비용에 대한 부담 때문에 쉽게 적용되지 못하고 있었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 강릉분원 천연물연구소 스마트팜융합연구센터 이주영, 안태인 박사 연구팀이 순환식의 수경재배 방식에서 안정적으로 미생물 개체수를 관리할 수 있는 방법을 개발했다고 밝혔다. 연구진은 순환, 비순환식 수경재배 시스템에서 물, 양분 흐름과 미생물 유입, 증식, 살균, 배출에 대한 시뮬레이션 모델을 구축하여 미생물 증식 특성을 통합적으로 분석했다. 그 결과 순환식 수경재배의 미생물 개체수는 UV 출력과 물의 공급량에 따라 조절할 수 있음을 확인하였다. 반면, 비순환식 수경재배의 경우 물의 양에 따라 미생물 개체수가 크게 변동하며 공급량이 적을 경우 미생물 개체수가 급증함을 확인하였다. UV 살균 시스템의 경우 실제 수경재배 조건에서 운용하려면 고가의 외산 제품을 사용해야 해 널리 보급되지 못하고 있었다. 연구진은 연구결과와 기술시장 상황을 고려하여 외산 시스템과 동일 수준의 성능의 UV 살균 시스템을 개발하였다. 개발한 시스템은 외산시스템의 절반이하의 가격을 목표로 산업화 연구를 진행중이다. 이러한 결과에 대한 산업계의 관심도 뜨겁다. 순환식 수경재배 운영관리 소프트웨어 기술은 ㈜두인바이오텍에 선급금 8천만원(경상 매출액의 8.5%)에 기술이전하였으며, 고도화된 순환식 수경재배 기술은 ㈜신한에이텍에 선급금 2억원(경상 매출액의 1.5%)에 6월에 기술이전할 예정이다. 이들 기업이 순환식 수경재배 시스템을 상용화 할 경우 1헥타르 농가 기준으로 연간 3천만원 정도 소요되던 비료값의 30~40%정도를 절약할 수 있을 것으로 보인다. KIST 이주영 박사는 “개발한 시스템을 통해 많은 농가들이 친환경 순환식 수경재배 시스템으로 전환될 수 있을 것”이라고 밝혔다. KIST 안태인 박사는 “순환식 수경재배 농가의 증가를 위해 배양액의 양분 균형을 관리하는 소프트웨어를 및 운영 매뉴얼도 개발하고 있다.”라고 밝혔다. 본 연구는 농림축산식품부(농림식품기술기획평가원)와 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발사업의 지원을 받아 사업으로 수행하고 있으며, 연구결과는 환경과학분야의 국제 학술지인 「Journal of Cleaner Production」 (IF : 7.24, JCR 분야 상위 6.9%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Nutrient recirculating soilless culture system as a predictable and stable way of microbial risk management - (제 1저자) 한국과학기술연구원 안태인 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이주영 선임연구원 <그림설명> [그림 1] 순환식, 비순환식 수경재배 시설 개요 [그림 2] 수경재배 시스템 통합 시뮬레이션 개요

- 392

- 작성자스마트팜융합연구센터 이주영 박사팀

- 작성일2021.05.13

- 조회수9918

-

391

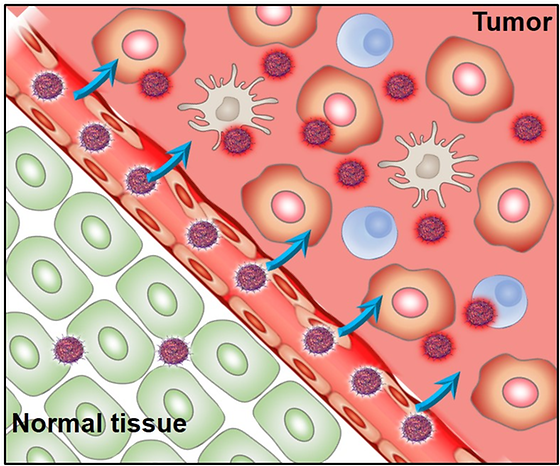

부작용은 줄이고 치료 효과는 높인 항암 면역 치료제

- 환자의 면역 능력을 높이는 데 도움을 주는 항암 약물 개발 - 암세포에서 활성화되어 부작용이 없는 무독성 면역 치료제 개발 기대 암세포를 직접 공격하여 죽이는 기존의 암 치료법과는 달리, 몸속의 면역력을 강화해 암세포를 죽이는 항암 면역치료는 최근 들어 주목받고 있는 새로운 방식의 암 치료법이다. 하지만 기본 면역능력이 좋은 20% 정도의 환자에게서만 효과를 기대할 수 있어 대다수의 환자에게 적용할 수는 없는 현실이다. 병원에서 암세포 치료 약물로 사용되고 있는 '독소루비신’은 최근 항암 효과 외에도 암세포가 죽으면서 방출되는 다양한 성분들로 인해 환자의 면역력이 높아질 수 있음이 알려졌다. 하지만, 독소루비신은 암세포 외에 정상 세포에도 독성과 염증반응을 일으킬 수 있고 특히, 면역세포에도 독성을 보여 환자의 면역수준을 오히려 떨어트릴 수 있는 문제가 있어 아직 항암 면역 치료용으로 사용하는데 많은 한계를 가지고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 테라그노시스연구센터 류주희 박사 연구팀이 면역세포를 포함한 정상 세포에 미치는 독성은 최소화하면서 암세포에만 반응하여 암세포를 죽이고, 환자의 면역상태를 높여 항암 면역치료에 도움을 줄 수 있는 항암 전구체 약물을 개발했다고 밝혔다. KIST 테라그노시스연구센터는 `20년, 독소루비신 항암제의 내성을 억제하고 정상 세포와는 반응하지 않게 하여 암세포만 죽일 수 있는 항암치료제를 개발한 바 있다. 독소루비신이 암세포를 죽이는 항암능력에 대한 지난 연구와는 달리 연구팀은 독소루비신이 환자의 면역능력을 향상시킬 수 있다는 점에 집중하여 연구한 결과 항암 면역 치료용으로 활용할 수 있는 약물을 개발하였다. 개발한 약물은 독소루비신을 비활성화 시키는 펩타이드와 결합되어 약효나 독성을 나타내지 않는 상태로 있다가, 암세포에 다량 존재하는 효소에 의해 활성화되어 항암효능을 나타내게 된다. 따라서 정상 세포에서는 활성화되지 않아 독성 및 염증반응은 일어나지 않고 암세포에서는 활성화되어 독소루비신의 성분으로 인해 암세포를 죽이고, 환자의 면역 능력을 높여주므로 향후 활발한 항암 면역반응을 유도한다. 그 결과 개발된 항암 약물은 비임상 동물모델에서 항암 면역반응성을 크게 향상시켰고 정상조직에서의 부작용인 염증반응 및 독성이 크게 감소하였다. 향후 항암치료 효과를 높이기 위해 해당 약물을 부작용 걱정 없이 더 높은 농도로 처리할 수 있을 것으로 보인다. 또한, 기존 임상에서 사용되고 있는 약물을 활용하여 개발한 약물이므로 임상시험이 비교적 단순하여 상용화 절차가 간단하며, 4개의 아미노산과 독소루비신이 결합한 간단한 화학구조로 인해 제조공정이 단순하여 대량 생산이 용이하다. 따라서 약물의 임상 및 사업화를 고려한 약물의 제조 면에서 큰 이점을 가지고 있다. KIST 류주희 박사는 “면역 치료제의 놀라운 치료 효과를 대다수 환자가 누리기 위해서는 적절한 환자들의 면역수준이 올라와야 하는데, 정상조직에서의 독성 및 염증반응을 줄이면서 약물의 항암 면역반응을 유지할 수 있는 항암 전구체 약물이 큰 기여를 할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업 및 한국연구재단 중견연구자지원사업으로 수행되었으며, 연구결과는 재료 및 바이오소재 분야의 국제학술지 ‘Biomaterials’ (IF:10.317, JCR 분야 상위 2.6%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Cancer-antivated doxorubicin prodrug nanoparticles induce preferential immune response with minimal doxorubicin-related toxicity - (제 1저자) 한국과학기술연구원 양수아 학생연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 심만규 위촉연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 김광명 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 류주희 선임연구원 <그림설명> [그림 1] 암세포 특이적 항암 전구체 약물의 면역반응 유도 모식도 항암 전구체 약물은 EPR(Enhanced Permeability and Retention) 효과에 의해 종양 조직에 축적되며 암세포에서 과발현되는 카텝신B 효소에 의해 특이적으로 활성화되어 독소루비신을 방출한다. 종양 조직 내에서 종양 특이적으로 면역원성 세포사멸을 일으키며 면역세포에 대한 독성을 최소화하여 종양 조직 내 T 세포 등의 효과적인 성숙 및 활성화를 이룬다. 이와 동시에 정상 기관의 전신 독성 및 염증 반응을 현저히 감소시킨다.

- 390

- 작성자테라그노시스연구센터 류주희 박사팀

- 작성일2021.05.02

- 조회수12696

-

389

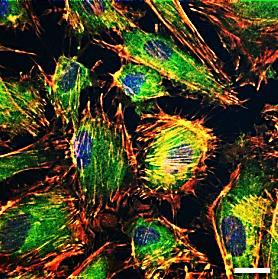

부작용 치료하는 신개념 스텐트 나온다

- 세포로 덮인 인체삽입용 소재 제조 신기술 개발 - 체내 삽입형 의료기기에 치료세포 탑재, 치료 효과 증대 및 부작용 억제 막힌 혈관을 확장하는 스텐트, 치아나 뼈를 대체하는 임플란트 등 체내에 삽입하는 의료소재는 재생의학 분야에서 수십 년간 활용되고 있다. 하지만 염증반응이 생기거나 소재 주변이 섬유조직으로 둘러싸이기도 하고 혈전을 유발시켜 혈관을 막기도 하는 등 심각한 부작용과 기능 상실로 인해 장기적인 활용이 어렵다. 최근 국내 연구진이 의료소재 표면에 세포주변물질을 쌓아 부작용을 줄이는 기술을 개발해 주목받고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 생체재료연구센터 정윤기 박사 연구팀이 차의과학대학교(총장 김동익) 한동근 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 체내 삽입형 의료소재 표면에 세포의 주변을 구성하는 물질을 쌓은 소재를 개발했다고 밝혔다. 해당 소재에는 줄기세포 등의 치료 기능을 가진 세포를 탑재할 수 있어, 세포치료제를 원하는 부위에 전달하는 데 활용할 수 있다. 연구진은 소재의 표면 및 생체물질과 강한 결합이 가능한 화합물(폴리도파민)과 단백질(피브로넥틴)을 코팅하고 그 위에 세포를 배양했다. 배양된 세포는 세포 주변환경 구성물질(세포외기질)을 만들게 되는데, 이후 세포만 제거하고 세포외기질은 남겨 의료목적으로 필요한 세포를 부착할 수 있는 공간을 만든 소재를 개발했다. 세포외기질은 세포와 친화력이 높아 체내의 어떤 환경에서도 세포의 부착과 생존을 가능하게 해 필요한 세포를 치료 부위에 전달할 수 있으며 의료소재와 신체조직간의 부작용을 최소화할 수 있었다. 연구진은 막힌 혈관을 확장하는 시술에 활용하는 의료기기인 스텐트 표면에 개발한 소재를 적용했다. 스텐트는 물리적으로 혈관을 늘이기 때문에 시술부위 주변에 상처가 생겨 염증이나 혈전으로 인해 다시 혈관이 막혀버리는 부작용의 위험성을 갖고 있다. 개발한 소재를 통해 혈관을 재생할 수 있는 혈관전구세포를 함께 실어서 시술한 결과 혈관 확장 효능이 뛰어날 뿐만 아니라 손상된 혈관 내벽이 재생되어 부작용인 신생내막 형성률을 70% 이상 경감시킬 수 있었다. KIST 정윤기 박사는 “본 기술은 인체 내에 삽입하는 다양한 소재에 적용 가능해 스텐트와 같은 의료기기뿐만 아니라 장기간 이식이 필요한 이식용 임플란트와 더불어 미래 기술로 주목하고 있는 체내삽입형 진단 및 치료 기기 분야에 범용적인 플랫폼 원천기술로 활용될 것으로 기대된다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원을 받아 KIST 주요사업 및 한국연구재단 바이오의료기술개발사업, 중견연구자지원사업, 범부처전주기의료기기연구개발사업으로 수행되었으며, 연구결과는 재료과학 분야의 국제학술지 ‘Advanced Functional Materials’ (IF:16.836, JCR 분야 상위 3.98%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Robustly supported extracellular matrix improves the intravascular delivery efficacy of endothelial progenitor cells - (제 1저자) 한국과학기술연구원 박충원 학생연구원(現, 홍콩과기대) - (제 1저자) 한국과학기술연구원 박광숙 Post-Doc(現, 연세의대) - (교신저자) 차의과학대학교 한동근 특훈교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원 정윤기 책임연구원 <그림설명> [그림 1] 세포외기질이 강하게 결합된 소재 구조 모식도 금속 표면에 고정된 폴리도파민에 의해 피브로넥틴이 균일하고 견고하게 코팅되고 피브로넥틴의 콜라겐 및 당단백질 결합 부위를 통해 세포 유래 세포외기질이 강하게 결합된 표면을 제조할 수 있다. [그림 2] 세포외기질 결합 소재와 그 위에 세포가 탑재된 현미경 사진 금속 표면에 실제로 코팅된 세포외기질을 관찰하면 얇은 막으로 코팅이 되어 있으나 미세하게 관찰해 보면 3차원 네트워크 형태를 띠고 있음. 또한 세포외기질이 코팅된 스텐트에 세포를 배양하여 부착시키면 많은 세포(왼쪽, 가운데 그림의 점 모양)가 안정적(우측 그림의 붉은색 구조)으로 부착되어 있는 것을 볼 수 있다. [그림 3] 토끼 혈관에 3일간 이식 후 제거한 시편

- 388

- 작성자생체재료연구센터 정윤기 박사팀

- 작성일2021.04.29

- 조회수9834

-

387

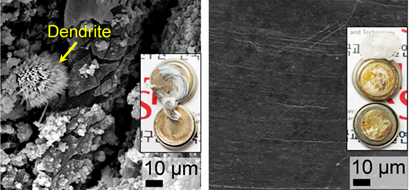

전기차 배터리 화재, 반도체 기술로 잡는다

- 반도체 물리와 전기화학 융합, 반도체 박막을 통한 덴드라이트 형성 차단 전기자동차 시대로의 전환이 현실로 다가오고 있지만, 전력 공급원인 리튬이온 배터리의 화재, 폭발 사고에 대한 우려가 끊이질 않고 있다. 이를 극복하기 위해 다양한 노력이 이루어지고 있는 가운데, 국내 연구진이 리튬이온 이차전지에 반도체 기술을 적용하여 폭발 위험을 획기적으로 줄여 화제다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 에너지저장연구단 이중기 박사 연구팀이 리튬금속 전극 표면에 반도체 박막을 형성하여 배터리 화재의 원인인 덴드라이트 형성을 원천 차단했다고 밝혔다. 리튬이온 이차전지의 화재는 소재 표면에 생기는 덴드라이트가 가장 큰 원인으로 알려져있다. 배터리 충전 시에 리튬이온이 음극으로 이동하여 표면에서 리튬금속으로 저장되는 과정에서 나뭇가지 형태의 결정으로 형성되는 것을 덴드라이트라 부르는데, 전극의 부피를 팽창시키고, 전극과 전해질 사이의 반응을 일으켜 화재를 유발하고 전지의 성능을 저하시킨다. 연구팀은 전도성이 높은 반도체 소재인 풀러렌(C60)을 플라즈마에 노출시켜 리튬금속전극과 전해질 사이에 반도체 박막을 만들어 덴드라이트가 형성되지 않게 했다. 개발된 반도체 박막은 전자는 통과시키고 리튬이온은 통과시키지 못하게 하는데, 전극 표면에서 전자와 이온이 만날 수 없어 리튬 결정이 형성되지 않아 덴드라이트의 형성 또한 원천적으로 차단할 수 있다. 전극의 안정성을 테스트하기 위해 리튬-리튬 대칭셀로 실험했을 때, 일반 리튬금속 전극이 20회 충·방전 사이클까지 안정적이었던 극한 전기화학 환경에서 연구진이 개발한 반도체 박막을 갖는 전극은 리튬 덴드라이트의 성장 없이 1,200 사이클 동안 안정적이었다. 또한 리튬코발트산화물 양극과 개발된 전극을 이용하여 안정성 평가를 수행한 결과 500 사이클 후에 용량의 약 81%가 유지되었는데, 약 52% 정도만 유지되는 일반 리튬금속전극에 비해 약 60% 향상되었다. KIST 이중기 박사는 “이번 연구에서 개발된 고안전성 리튬금속전극 개발 기술은 기존의 리튬금속에서 발생하는 금속 덴드라이트 발생을 억제하면서 화재의 위험이 없는 안전한 차세대 이차전지 개발을 위한 차세대 융합형 원천기술로써 주목받을 것으로 기대된다.”라며 “이번에 반도체 박막을 형성하기 위해 사용한 고가의 풀러렌이 아닌 다른 저렴한 소재를 통해 본 기술을 적용하려는 연구를 진행할 예정이다. 재료, 공정비용을 낮춰 상용화에 한 발 더 다가갈 예정”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 최기영) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 중견연구자사업, 해외우수신진연구자사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 재료과학 분야 국제 저널인 ‘ACS Energy Letters’ (IF: 19.003, JCR 분야 상위 1.852%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Metal-Semiconductor Ohmic and Schottky Contact-Interfaces for Stable Li-Metal Electrodes - (제 1저자) 한국과학기술연구원 랸다 엥가르 아누그라 아르디 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이중기 책임연구원 <그림설명> [그림 1] (좌) 일반 리튬이온 이차전지 표면에 형성된 덴드라이트 결정의 모습과 (우)덴드라이트가 형성되지 않은 p형 반도체 전극의 표면 [그림 2] (좌) 오믹접촉을 하는 n형 반도체와 리튬금속 사이를 전자는 통과하면서 반도체층 내부에 리튬금속이 형성된다. 또한 전해질 성분과 반응하여 두꺼운 SEI 층이 형성된다. (우) 쇼트키접촉을 하는 p형 반도체와리튬금속 사이는 전자는 통과하지 못하고 층 바로 밑에서 통과해온 리튬이온과 반응하여 반도체층 밑에서만 리튬이 증착된다. 터널링현상으로 계면을 통과한 소수의 전자만이 전해질막을 통과하여 얇은 SEI 막을 형성한다.

- 386

- 작성자에너지저장연구단 이중기 박사팀

- 작성일2021.04.27

- 조회수14281