보도자료

-

435

코로나바이러스, 변이에 상관없이 현장에서 검출한다

- PCR 감도로 30분 내에 변이 코로나바이러스도 검출 가능한 시스템 개발 - 코로나바이러스의 물리적 특성을 모사한 안전한 합성 바이러스 활용 델타 변이에 이어 전염성이 매우 강한 오미크론 변이가 등장하는 등 코로나바이러스 변이와 확산세가 꺾이지 않고 있다. 이처럼 수많은 변종이 발생하는 코로나바이러스의 경우 확산을 막기 위해서는 변이 바이러스를 빠르고 정확하게 검출할 수 있는 진단 플랫폼 개발이 필수적이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 생체재료연구센터 이관희 박사, 김호준 박사팀은 변이에 상관없이 코로나바이러스를 현장에서 30분 내에 PCR 수준의 감도로 검출할 수 있는 바이오센서 플랫폼을 개발했다고 밝혔다. 현재 유전자 기반의 PCR 진단은 최소 수 시간이 필요하며, 수검자는 결과가 나올 때까지 격리해야 한다. 또한 PCR 검사는 특정 유전자 서열이 존재해야만 진단이 가능하기 때문에 다른 유전자 서열을 갖는 변이종의 경우 진단능력이 감소할 수밖에 없다. 최근 널리 활용중인 간이 검사키트의 경우에도 특정 단백질 구조에 반응하는 항체를 키트에 넣어 반응하는 방법으로 바이러스를 확인하기 때문에 변이 바이러스 진단에는 한계를 보이고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 연구팀은 우리 몸에 존재하는 코로나바이러스의 감염 수용체인 ACE2에 주목했다. 변이 바이러스일지라도 인체에 침투하기 위해서 ACE2와 결합하기 때문에, ACE2를 적용한 고감도 바이오센서로 바이러스의 범용적 검출이 가능할 것이라 생각했다. 이를 위해 ACE2 수용체와 결합된 전기신호 기반의 현장형 반도체 바이오센서 플랫폼을 제작하고, 코로나바이러스의 물리적 특성을 모사한 바이러스를 합성하여 바이오센서 플랫폼을 최적화 하였다. 이렇게 개발된 바이오센서 플랫폼으로 진단한 결과, 실제 코로나바이러스 및 합성된 다양한 변이 바이러스를 현재 이루어지고 있는 PCR 검사수준 (165 copies/mL, 30분 내)의 감도로 현장에서 실시간으로 검출하는데 성공하였다. 이관희 박사는 “ACE2 수용체와 고감도 반도체 바이오센서를 결합하는 기술로 현장에서 변이 바이러스를 검출할 수 있는 진단 시스템의 개발을 가능하게 했다. 빠른 시일 내에 센서 표준화와 규격화를 거쳐 상용화할 예정이며, 이는 감염 예방 시스템 및 사회적 안전망 구축에 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다. 김호준 박사는 “본 연구를 통해 개발한 합성 바이러스의 경우 감염력이 없기 때문에 BSL레벨이 낮은 곳에서도 취급이 가능하고 다른 바이러스 진단 플랫폼 연구에도 활용이 가능하다는 장점이 있다. 합성 바이러스를 활용한 고감도 정밀 검출 플랫폼 최적화 등에 대한 연구를 지속할 예정이다.”고 말했다. 본 성과는 KIST 기본연구사업, 한국연구재단 중견연구자지원사업, 범부처 전주기의료기기연구개발사업단의 지원을 받아 수행되었으며, 연구 결과는 나노분야 권위지인 ‘나노레터스(Nano Letters)’ (IF: 11.189, JCR 분야 상위 9.062%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) SARS-CoV-2 Variant Screening Using a Virus-Receptor-Based Electrical Biosensor - (제 1저자) 한국과학기술연구원 박성욱 박사후연구원 - (제 1저자, 교신저자) 한국과학기술연구원 김호준 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이관희 책임연구원 그림 설명 <span style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14pt; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif;" \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" white-space:="" pre-wrap;"="">[그림 1] 코로나바이러스의 감염 통로 수용체인 ACE2를 활용한 초고감도 반도체 바이오센서 플랫폼 개발을 통해 <span style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14pt; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif;" \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" white-space:="" pre-wrap;"="">PCR 수준의 감도로 코로나바이러스 검출 성공 <span style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14pt; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif;" \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" white-space:="" pre-wrap;"="">(실제 코로나바이러스 샘플 활용) <span style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14pt; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif;" \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" white-space:="" pre-wrap;"=""> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" font-size:="" 13px;="" text-indent:="" 0px;="" white-space:="" pre-wrap;"="">[그림 2] 초고감도 반도체 기반의 바이오센서 플랫폼의 검출 모식도 및 코로나19 변이 바이러스 검출 결과 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); font-family: 나눔고딕코딩, NanumGothicCoding, sans-serif; font-size: 14pt;" \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" font-size:="" 13px;="" text-indent:="" 0px;="" white-space:="" pre-wrap;"="">(Wild 및 Delta plus, Kappa 변이의 합성 바이러스)

- 434

- 작성자생체재료연구센터 이관희 박사, 김호준 박사팀

- 작성일2022.01.26

- 조회수10648

-

433

폭발 없는 리튬 전고체전지 상용화에 또 한 걸음

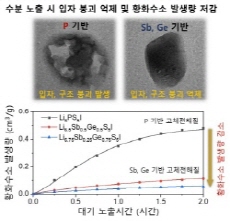

- 액체 전해질의 이온전도도에 상응하는 고이온전도성 고체 전해질 개발 - 황화물계 전해질의 유독한 황화수소(H2S) 가스 발생량 70% 저감 전기자동차 및 에너지저장시스템 (ESS)의 시장이 급속도로 성장함에 따라 리튬이온전지의 수요가 폭발적으로 증가하고 있다. 기존의 리튬이온전지는 가연성의 액체 전해질을 이용하고 있어 안전성에 논란이 있으며, 최근 이로 인한 화재 및 폭발 사고가 지속해서 보고된 바 있다. 이 때문에 비가연성의 고체 전해질을 이용한 리튬전고체전지가 화재 및 폭발 위험성이 없는 차세대 이차전지로 주목을 받고 있지만, 고체 전해질은 액체 전해질과 비교해 리튬의 이온 전도도가 낮다는 문제점이 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 에너지저장연구센터 류승호 박사 연구팀은 황화물계 고체 전해질의 소재 및 합성공정을 최적화해 액체 전해질의 이온 전도도에 상응하는 고이온 전도성 고체 전해질을 개발했다고 밝혔다. 액체 전해질의 이온전도도에 상응하는 다양한 리튬전고체전지의 고체 전해질 후보물질들이 속속 보고되고 있는 가운데 황화물계 고체 전해질은 상대적으로 높은 이온 전도도를 보여 소재 및 합성 공정 개선을 위한 연구가 시도되고 있다. 그런데, 황화물계 고체 전해질의 경우 대기 노출시 수분과 반응하여 유독한 황화수소(H2S) 가스를 발생시키는 문제가 있어, 이를 해결하기 위한 연구 또한 함께 진행되어야 했다. 류승호 박사팀은 고이온전도성 황화물계 고체 전해질 중 하나인 아지로다이트 (Argyrodite) 고체 전해질 소재 내부에 안티모니(Sb)와 게르마늄(Ge)를 도입하고 추가 리튬(Li)을 삽입하여 16.1mS/cm의 고이온전도성 고체 전해질을 개발했다. 이는 10mS/cm급의 이온 전도도를 가지는 상용 액체 전해질에 상응하는 수준으로, 기존에 개발된 아지로다이트 황화물계 고체 전해질의 최고 수준 이온전도도인 14.8mS/cm을 넘어선다. 연구팀은 개발된 고체 전해질을 상용 양극에 적용하여 액체 전해질을 이용한 경우와 유사한 초기 용량을 얻었으며, 추후 전지 제조 공정의 최적화를 통한 고에너지, 장수명 리튬전고체전지 개발에 대한 기대감을 높였다. 또한, 기존의 황화물계 고체 전해질의 경우 대기 노출시 수분과 반응하여 유독한 황화수소 가스를 발생하는 문제가 있지만, 본 연구에서는 안티모니를 도입하여 수분과의 반응성을 줄여 황화수소 가스 발생을 70% 이상 저감하는 결과를 얻기도 했다. KIST 류승호 박사는 “본 연구를 통하여 개발된 고체 전해질은 액체 전해질에 상응하는 고이온 전도도를 보이며, 기존의 황화물계 고체 전해질의 대기 안정성을 크게 개선해 폭발 위험성 없는 고안전성 리튬전고체전지의 상용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대한다.”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙) KIST 주요사업 및 한국연구재단 기후변화대응기술개발사업, 산업통상자원부(장관 문승욱) 리튬기반차세대이차전지성능고도화및제조기술개발사업 및 자동차산업핵심기술개발사업의 지원을 통해 수행되었으며, 연구 결과는 에너지소재 분야의 국제학술지인 ‘ACS Energy Letters’ (IF : 23.101, JCR 분야 상위 3.302%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Lithium Argyrodite Sulfide Electrolytes with High Ionic Conductivity and Air Stability for All-Solid-State Li-Ion Batteries - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이용흠 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 류승호 선임연구원 그림 설명 <span class="se-fs- se-ff- " id="SE-06040b76-12cd-4835-9a3c-bf1b3e77672f" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: se-nanumgothic, " \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(85,="" 85,="" 85);="" text-indent:="" 0px;="" white-space:="" pre-wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">[그림 1] 고이온전도성 황화물계 고체 전해질 합성 과정, 이온전도 메커니즘 모식도 및 이온전도도 평가 결과 <span class="se-fs- se-ff- " id="SE-d46d6d3e-ea30-42d3-abb0-1d3823160c87" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: se-nanumgothic, " \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(85,="" 85,="" 85);="" text-indent:="" 0px;="" white-space:="" pre-wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">[그림 2] Sb, Ge 기반 황화물계 고체 전해질의 수분 안정성 향상

- 432

- 작성자에너지저장연구센터 류승호 박사팀

- 작성일2022.01.19

- 조회수11253

-

431

다시마로 만든 바이오숯으로 물 속 맹독성 중금속 제거

- 맹독성 중금속 ‘안티모니’ 흡착하는 바이오차 소재 개발 - 식품, 의약품 등의 원료로 사용되지 못하는 폐해조류(뿌리 등) 활용 국내 연구진이 버려지는 다시마를 이용해 물속의 맹독성 중금속을 제거할 수 있는 소재를 개발해 학계의 관심을 받고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 물자원순환연구단 정경원, 최재우 박사팀이 물 속의 안티모니, 크롬, 비소 등의 음이온 중금속을 흡착하여 제거할 수 있는 바이오차 소재를 개발했다고 밝혔다. 안티모니(Sb)는 반도체, 배터리, 난연제, 차량용 브레이크패드 등 다양한 산업분야에 유용하게 사용되고 있다. 하지만 이를 이용하는 산업공단 인근에 있는 마을 주민들이 집단으로 암에 걸려 사망하고, 폐와 호흡기 계통 질환을 앓은 사례가 있을 만큼 독성이 강한 중금속이다. 이러한 문제가 발생하지 않게 하기 위해서 산업 폐수를 배출할 때 중금속을 일정 농도 이하로 제거 후 배출해야 하는데, 일반적으로 활성탄을 이용해 흡착하여 제거하고 있다. 우리나라는 활성탄의 약 70%를 수입에 의존하고 있기 때문에, 이를 대체할 수 있는 저비용, 고효율 흡착소재 개발이 필요한 상황이다. 최근에는 다양한 바이오매스를 이용하여 생산할 수 있는 바이오차에 대한 연구가 각광받고 있다. 바이오차는 활성탄 대비 생산비용이 약 3~6%에 불과하고 생산과정에서 이산화탄소가 발생하지 않는다는 장점이 있다. 바이오차는 일반적인 중금속에 대한 제거효율이 뛰어나지만 비소, 크롬, 안티모니와 같은 음이온계 맹독성 중금속은 제거하기 어려운 데다가 입자 크기가 작아 중금속을 흡착한 바이오차를 회수하기 어려워 2차오염을 유발할 수 있다는 한계가 있었다. 이러한 한계를 극복하기 위해 연구진은 세계 해조류 생산량 3위인 우리나라의 특성을 살려 양식장 및 연안에서 버려져 해양 오염을 일으킬 수 있는 해조류의 뿌리 등의 버리는 부분을 이용하여 새로운 바이오차를 생산했다. 또한, 생산한 바이오차의 표면에 자성물질인 제이콥사이트(MnFe2O4)를 결합시켜 음이온계 중금속을 흡착할 수 있고, 중금속을 흡착한 바이오차를 외부 자력을 이용해 회수할 수도 있게 되었다. 연구진은 개발한 소재가 오염물질과 접촉할 수 있는 비표면적을 극대화할 수 있도록 미세한 구 형태의 입자를 계층적 형태로 합성했다. 그 결과, 일반 바이오차 보다 비표면적이 34배 증가하였으며, 안티모니에 대한 흡착소재 단위무게 당 최대흡착량(mg/g)은 약 100배 이상 상승하였다. 또한, 대부분의 기존 연구가 대상 오염물질에 대한 최대흡착 효율을 산정할 때 이상적인 조건인 증류수를 이용하여 소재의 효율성을 검증했던 것과는 달리 수돗물과 강물에 직접 적용하였으며, 그럼에도 불구하고 증류수 조건과 유사한 90% 이상의 안티모니 제거효율을 확인하였다. KIST 정경원 박사는 “해양 오염을 유발하는 폐해조류로 바이오차를 생산했으며, 개발한 합성기술은 일반적인 바이오 오일 생산 이후 남은 찌꺼기에도 적용이 가능하다.”라고 밝혔으며, KIST 최재우 박사는 “개발한 소재를 활용하면 수계 내 배출되는 맹독성 중금속을 효과적으로 제어하여 수생태 안전성을 확보할 수 있으며, 기존 활성탄과는 달리 생산과정에서 CO2 발생이 없어 탄소중립 달성에 기여할 수 있다.”라고 밝혔다. 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙)의 지원을 받아 한국연구재단 소재혁신선도사업 및 KIST 주요사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 ‘Applied Surface Science’(JCR 분야 상위 2.381%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Fabrication of manganses ferrite (MnFe2O4) microsphere-coated magnetic biochar composite for antimonate sequestration: Characterization, adsorption behavior, and mechanistic understanding - (제1저자) 한국과학기술연구원 김희곤 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 정경원 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 최재우 책임연구원 그림 설명 [그림 1] 일반 바이오차(좌) 및 3차원 구조의 미세원형 자성물질이 코팅된 바이오차(우)의 주사전자 현미경(Scanning Electron Microscope) 사진 [그림 2] 흡착 공정 후 외부자력을 통해 액상으로부터 소재를 분리/회수하는 사진

- 430

- 작성자물자원순환연구단 정경원·최재우 박사팀

- 작성일2021.12.28

- 조회수15442

-

429

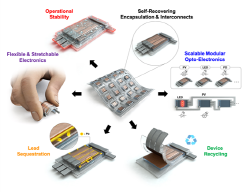

유리 대신 유연한 자가치유 소재로 납 유출 방지

- 자가치유 고분자 활용 레고처럼 쌓는 유연한 페로브스카이트 태양전지 실마리 (그림1) 자가치유 고분자 이용 페로브스카이트 광전소자 봉지(encapsulation) 공정 □ 차세대 태양전지 소재로 페로브스카이트가 주목받는 가운데 페로브스카이트를 구성하는 납 성분이 물에 녹아 외부로 유출될 우려를 막기 위한 소재 기술이 소개되었다. ○ 기존 딱딱한 유리 대신 가볍고 유연한 자가치유 소재로 열과 수분에 취약한 페로브스카이트에서 납 성분이 유출되는 것을 방지하려는 전략이다. 구부리거나 늘이는 것은 물론 외부 충격으로 소재가 찢어져도 자가치유를 통해 납 유출을 차단할 수 있도록 했다. (그림2) 자가치유 고분자로 감싼 페로브스카이트 소자의 납 유출 차단 효과 □ 한국연구재단(이사장 이광복)은 김인수 박사 연구팀(한국과학기술연구원)과 손동희 교수(성균관대학교) 등이 납 유출을 방지하기 위한 신축/유연 페로브스카이트 태양전지 제작기술을 개발했다고 밝혔다. ○ 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 우수신진연구사업 및 세종펠로우쉽사업 등의 지원으로 수행된 이번 연구의 성과는 나노소재 분야 국제학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’에 11월 29일 게재되었다. □ 페로브스카이트 소재는 열과 수분에 취약하여 외부환경과의 차단을 위해 유리 기반의 봉지(encapsulation) 공정을 거치고 있다. ○ 하지만 봉지용 유리는 얇아 외부 충격에 의해 손상될 우려가 높을 뿐만 아니라 딱딱한 유리를 활용하기에 신축성이 필요한 웨어러블 디바이스 등에 응용되기에 한계가 있었다. □ 이에 연구팀은 찢어지는 등의 손상시 수소결합을 통해 손상된 부분을 회복하는 PDMS 기반의 자가치유 고분자를 봉지막과 전극소재로 적용하여 별도 추가 공정 없이 납 화합물 유출 방지효과와 신축성을 모두 얻는데 성공했다. ○ 페로브스카이트 기반 광전소자의 상용화를 앞당기는 데 기여하는 한편 응용분야 확대를 위한 디딤돌이 될 것으로 기대된다. □ 실제 자가치유 고분자 소재로 봉지된 페로브스카이트 기반 태양전지를 우박으로 인한 충격을 모사하여 인위적으로 손상시킨 뒤 물에 넣고 흘러나온 납 화합물의 양을 확인하였다. ○ 납 화합물의 유출량은 0.6 ppb 수준으로 나타나 5.6 ppm 수준의 기존 유리 방식 봉지기술 대비 ~5,000배 가량 높은 납 유출 차단 효과를 확인하였다. □ 한편 스스로 접합이 가능한 자가치유 고분자 소재의 특성을 이용,납땜 공정 없이 사용자가 원하는 소자를 마치 블록을 쌓듯 포개는 방식으로 원하는 광전소자 모듈을 구현할 수 있어 개인용 휴대기기, 신체 부착형 기기 등의 응용 측면에서 더욱 의미가 있다. □ 연구팀은 물을 잘 투과시키고 열에 취약한 자가치유 고분자의 내구성을 개선, 고온 다습한 환경에서도 페로브스카이트 기반 광전소자의 내구성을 확보하기 위한 후속연구를 진행하고 있다.

- 428

- 작성자첨단소재연구본부 김인수 박사팀

- 작성일2021.12.27

- 조회수12574

-

427

미세먼지와 뇌건강의 연결고리를 밝히다

- 같은 농도의 탄소 미세먼지도 구조에 따라 뇌에 끼치는 영향이 상이 <p class="se-text-paragraph se-text-paragraph-align-justify " id="SE-3c78355e-590f-4353-9549-3d48007bb580" style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 0px; line-height: 1.5; font-family: se-nanumgothic, " \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" vertical-align:="" baseline;="" word-break:="" break-word;="" overflow-wrap:="" color:="" rgb(60,="" 63,="" 69);="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);="" text-align:="" justify="" !important;"="">- 이와 관련된 핵심 유전자 발견-향후 뇌질환 치료제 개발로 응용 기대 최근 국내 미세먼지 농도가 급증함에 따라 미세먼지가 인체에 미치는 영향에 대한 관심이 높아지고 있다. 그러나 미세먼지 연구는 황산염, 질산염, 탄소류 등 성분에 대한 연구가 주를 이루고, 뇌에 끼치는 영향에 대한 연구는 아직 부족해 정확한 대처나 치료가 어려운 실정이다. 특히 미세먼지 중 20~50%를 차지하고 있는 탄소 미세먼지의 경우 0~3차원까지 다양한 구조가 있으나 ‘탄소류’라는 한 개의 주제로 연구가 진행되어 흡입에 대한 원천적 차단만을 권고하고 있었다. 이러한 가운데 한국과학기술연구원 (KIST, 원장 윤석진) 생채재료연구센터 이효진 박사, 도핑콘트롤센터 김기훈 박사, 뇌과학창의연구단 김홍남 박사 연구팀은 탄소 나노입자의 구조를 제어해 같은 탄소 성분이더라도 구조에 따라 생체기능에 미치는 영향이 다르다는 것을 밝히고 이 과정에서 뇌 손상에 관여하는 핵심 유전자를 발굴했다. 연구진은 탄소 미세먼지와 유사한 다양한 차원(0~3차원)의 탄소 나노재료를 합성해 국내 초미세먼지 기준 ‘나쁨’에 해당하는 농도(50μg/m3)로 신경세포에 처리하고 신경전달물질의 변화를 살펴보았다. 0차원 탄소입자는 장기간 노출시에도 신경세포의 과활성이나 사멸을 유도하지 않았다. 그러나 고차원(3차원)의 탄소입자는 단기간(72시간 이내)의 노출만으로도 신경세포의 비정상적 활성상태를 유도해 과도한 신경전달 물질이 분비되었으며, 장기간(14일) 노출시 신경세포는 사멸되었다. 더욱 흥미로운 점은 치매와 밀접한 관련이 있는 아밀로이드 베타 단백질이 존재할 때에 이러한 현상이 더욱 가속화된다는 점이었다. 이를 바탕으로 같은 농도의 미세먼지이더라도 일반인 보다 퇴행성 뇌질환 환자에 더욱 치명적이게 작용할 수 있다는 것을 알 수 있었다. 연구진은 더 나아가 고차원 탄소입자가 신경세포의 과활성을 유도하는 원인을 밝히기 위해 유전자 분석을 진행한 결과 Snca 유전자가 핵심적으로 관여하고 있다는 것을 발견하였다. 유전자 가위 방법을 통해 이 유전자를 제거하고 동일한 농도의 탄소 미세먼지를 처리하자 비정상적 신경 과활성이 일어나지 않는 것을 확인하였다. 이러한 유전 핵심 인자 발굴은 미세먼지에 농도에 따른 뇌 건강을 확인할 수 있는 지표로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 향후 치료물질 도출 및 약물 개발에도 응용 가능할 것으로 기대된다. KIST 이효진 박사는 “본 연구를 통하여 미세먼지가 뇌에 특히 퇴행성 뇌질환자에 미칠 수 있는 영향을 보다 정확히 파악할 수 있었다.”라며 “향후 연구의 범위를 확장하여 미세먼지가 다양한 조직 및 질병에 미치는 영향에 대한 연구를 진행해 맞춤형 치료가 가능할 수 있는 방법을 모색할 계획이다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 신진연구자지원사업 및 중견연구자지원사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 생체재료 분야 국제학술지 ‘Biomaterials’ (JCR 분야 상위 2.778%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Effect of carbon nanomaterial dimension on the functional activity and degeneration of neurons - (제 1저자) 한국과학기술연구원 김성찬 위촉연구원, 황경섭 학생, 임누리 학생 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이효진, 김기훈, 김홍남 선임연구원 그림 설명

- 426

- 작성자생채재료연구센터 이효진 박사, 도핑콘트롤센터 김기훈 박사, 뇌과학창의연구단 김홍남 박사팀

- 작성일2021.12.16

- 조회수11037

-

425

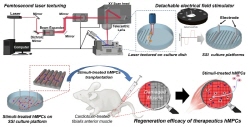

손상된 근육치료를 위한 외부 세포 치료법의 획기적 전기 마련

- 최종 사용자인 임상의가 접근하기 쉬운 간편한 배양 플랫폼 개발 - 근골격계 세포에도 적용 가능한 세포 치료제 원료 획득 원천기술 확보 국내 연구진이 외상 후 본인의 다른 신체부위 근육이 아닌 체외에서 별도로 세포를 배양해서 치료에 이용할 수 있는 기술을 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 생체재료연구센터 한형섭 박사, KIST 유럽 환경안전성연구단 전인동 박사 연구팀이 고려대학교 의과대학(총장 윤영욱) 송재준 교수팀과의 공동연구를 통해 체내 근육 조직과 유사한 물리적 환경을 모방할 수 있는 차세대 세포배양 플랫폼을 흔히 쓰이는 플라스틱 배양접시를 이용해 개발하여, 치료 효능을 갖춘 고품질 세포를 생산하는 데 성공했다고 밝혔다. 근육은 자가 재생능력이 있으므로 일정 수준 이하의 외상은 자체적으로 치유된다. 그러나 치명적인 외상의 경우에는 자체 치유가 어렵기 때문에 환자의 몸에서 직접 채취한 근육세포를 이식하는데, 이 경우 환자의 건강한 근육을 손상시켜야 한다. 외부에서 근육세포를 배양하여 이식할 수도 있지만, 이 경우 임상에서 잘 쓰이지 않을만큼 세포 생존율 및 치료 효능이 낮다는 한계가 있었다. 연구진은 고품질의 근육 세포를 확보하기 위해 체내 환경을 모사한 배양 플랫폼을 제작했다. 연구자 및 임상의 누구나 쉽게 활용이 가능한 상용 플라스틱 세포 배양 접시 표면에 비접촉식 레이저 가공을 통해 체내 근육 조직과 유사한 표면 구조를 만들고, 탈부착식 전기장 자극 시스템을 도입하여 인체와 같은 전기적 환경을 만들어준 결과 충분한 치료 효능을 갖춘 고품질 세포를 단시간 내 다량 배양할 수 있게 되었다. 개발한 플랫폼에서 배양한 근육세포를 근육이 손상된 마우스 모델에 이식해 근육 재생 경과를 관찰 한 결과 체내 생존율이 높아져 손상된 근육의 재생 및 손상된 근육 주위 신생혈관 생성량이 기존 외부 근육 세포 배양 기술 대비 4~5배 향상되었다. KIST 유럽 전인동 박사는 “최근 고품질의 체외 세포 생산기술은 점점 좋아지는 반면, 플랫폼 접근 및 사용이 복잡해져 역설적이게도 세포 치료분야의 최종 사용자인 임상의는 이에 접근하기 어려웠다. 개발된 차세대 세포 배양 플랫폼은 최종 사용자의 니즈인 접근성 및 사용 편리성을 최우선적으로 고려했다.”고 밝혔다. KIST 한형섭 박사는 “세포배양 솔루션 공급기업과의 협력을 통해 대량 생산기술 확보 등 실용화 연구로 확장하는 것이 목표”라며, “추후 근육 세포뿐만이 아니라 다양한 세포를 이용한 치료제 연구로 확대 적용이 가능한 기반 기술이 될 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 중견연구자지원사업으로 수행되었으며, 이번 연구결과는 기능성 재료 분야 국제 저널인 ‘Bioactive Materials’ (IF: 14.593, JCR 분야 상위 1.25%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Synergistic stimulation of surface topography and biphasic electric current promotes muscle regeneration - (제 1저자) 한국과학기술연구원 전인동 선임연구원 - (교신저자) 고려대학교 송재준 교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원 한형섭 선임연구원? 그림 설명 <span class="se-fs- se-ff- " id="SE-88428522-3128-4b35-91c9-4c19976eedd1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: se-nanumgothic, " \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(85,="" 85,="" 85);="" text-indent:="" 0px;="" white-space:="" pre-wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">[그림 1] 근육의 물리적 환경을 모방한 차세대 세포배양 플랫폼에서 획득한 고품질 치료효능을 가진 인체유래 근육전구세포 <span class="se-fs- se-ff- " id="SE-76d28bbd-2a0f-435d-9d60-71240398218c" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: se-nanumgothic, " \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(85,="" 85,="" 85);="" text-indent:="" 0px;="" white-space:="" pre-wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">[그림 2] 개발한 플랫폼에서 배양한 근육세포를 근육이 손상된 마우스 모델에 이식해 근육 재생 경과를 관찰

- 424

- 작성자생체재료연구센터 한형섭 박사, KIST 유럽 환경안전성연구단 전인동 박사팀

- 작성일2021.12.09

- 조회수9206

-

423

한계를 넘어 고온에서도 사용할 수 있는 탄소섬유 복합소재 기술개발

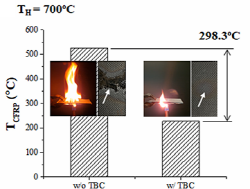

- 700℃를 견딜 수 있는 탄소섬유 복합재 코팅기술 개발 - 무거운 금속 엔진 부품 대체하고 소방 드론, 로봇에 활용 기대 최근 운송 기기 및 에너지 산업 등에서 연료 효율성을 높이기 위해 가벼우면서 강도가 높은 탄소섬유강화플라스틱(CFRP) 소재에 대한 관심이 높아지고 있다. 탄소섬유강화플라스틱을 구성하는 수지는 열에 약하므로 250℃ 이상의 고온에서 사용할 수 없어 열을 차단하는 코팅이 꼭 필요하다. 그러나 기존의 열 차폐 코팅 방식은 보통 500℃ 이상의 고온에서 이루어져 탄소섬유강화플라스틱에 적용할 수 없었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 구조용복합소재연구센터 이민욱 박사 연구팀이 열에 약한 탄소섬유 복합소재를 100~150℃ 온도에서 코팅하여 500℃가 넘는 고온에서 사용할 수 있도록 하는 열 차폐 코팅 기술을 개발했다고 밝혔다. 연구진은 알루미나 입자와 본드를 이용하여 스펀지처럼 구멍이 있는 세라믹 판을 만들고, 진공수지이송성형법으로 탄소섬유 복합소재를 제작하였다. 세라믹 판은 탄소섬유강화플라스틱으로 전해지는 열을 막아주는 역할을 하는데, 특히 세라믹 판의 미세한 구멍에 액상 수지가 들어가면서 탄소섬유 복합소재와 물리적으로 연결되어 고온에서도 탄소섬유강화플라스틱과 높은 접착력을 가질 수 있었다. 이렇게 만들어진 샘플은 500~700℃의 화염으로 가열해도 실제 탄소섬유강화플라스틱의 온도는 약 200℃로 유지하며, 가열된 이후에도 원래 강도의 90%를 유지할 수 있었다. 이번 연구결과는 화재 현장에서 사용되는 드론 및 로봇에 적용하거나, 고온의 엔진에 사용되는 무거운 금속 부품을 대체하여 연료의 효율을 높이는 등 탄소섬유 복합소재의 활용분야를 넓힐 것으로 기대된다. KIST 이민욱 박사는 “이번 연구를 통해 고온에서 탄소섬유 복합소재를 적용할 수 있는 경제적이면서도 효과적인 방법을 제시했다는 데 큰 의미가 있다”고 전하며 “앞으로는 열 차폐 능력을 더욱 향상시켜 응용 범위를 확대할 예정이다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙) 지원으로 한국과학기술연구원 기관고유사업과 유타주립대의 지원을 받아 수행되었으며, 연구 결과는 [Composite part B: Engineering](IF: 9.078, JCR 분야 상위 0.56%, 재료과학 및 복합소재 분야 1위)에 온라인 게재되었다. * (논문명) Thermal barrier coating for carbon fiber-reinforced composite materials - (제 1저자) 한국과학기술연구원 김희진 박사과정 - (제 1저자) 유타주립대학교 이주형 교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원 김정원 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이민욱 선임연구원 그림 설명 <span class="se-fs- se-ff- " id="SE-cc514a42-4314-4c10-9830-d1a0ad230484" style="font-family: se-nanumgothic, " \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" white-space:="" pre-wrap;="" margin:="" 0px;="" padding:="" border:="" font-style:="" inherit;="" font-variant:="" font-weight:="" font-stretch:="" font-size:="" 13px;="" line-height:="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(85,="" 85,="" 85);"="">[그림 1] (a)열 차폐 역할을 하는 세라믹 판(TBC)과 (b)열 차폐층이 있는 탄소섬유강화플라스틱(TBC_CFRP) 제조 방법 <span class="se-fs- se-ff- " id="SE-46a51b4e-e148-42e3-a0b7-2013b6c1df4a" style="font-family: se-nanumgothic, " \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" white-space:="" pre-wrap;="" margin:="" 0px;="" padding:="" border:="" font-style:="" inherit;="" font-variant:="" font-weight:="" font-stretch:="" font-size:="" 13px;="" line-height:="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(85,="" 85,="" 85);"="">[그림 2] 탄소섬유강화플라스틱(w/o TBC)와 열 차폐층이 있는 복합재(w/ TBC)를 700oC로 가열했을 때 탄소섬유강화 플라스틱의 온도와 연소 및 표면 사진

- 422

- 작성자구조용복합소재연구센터 이민욱 박사팀

- 작성일2021.12.08

- 조회수11129

-

421

반도체 제조 기술로 연료전지 성능 개선시킨다.

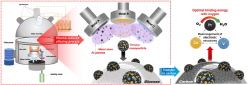

- 금속 증착 기술 스퍼터 응용, 금속 나노입자 친환경 대량생산 합성법 개발 - 고성능 수소연료전지 촉매에 적용 가능 <span class="se-fs- se-ff- " id="SE-671e9da4-a540-4bd4-aecd-cf4fee426782" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: se-nanumgothic, " \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(85,="" 85,="" 85);="" white-space:="" pre-wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">[그림 1] 스퍼터를 이용한 삼원계 합금 나노입자 합성 공정 개요도 국내 연구진이 반도체 제조 기술을 이용하여 수소연료전지 촉매 성능에 획기적인 개선을 가져올 금속 나노입자를 합성했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 수소·연료전지연구센터 유성종 박사 연구팀이 반도체 제조에 쓰이는 금속박막 증착기술인 1)스퍼터(Sputter) 기술을 이용하여 기존의 화학반응이 아닌 물리적인 방법으로 나노입자를 합성하는 데 성공했다고 밝혔다. 금속 나노입자는 지난 수십 년간 다양한 분야에서 연구되어 왔으며, 최근에는 수소생산을 위한 수전해 시스템과 수소연료전지의 핵심 촉매로 금속 나노입자가 주목받고 있다. 금속 나노입자는 주로 복잡한 화학반응을 통해서 얻어지는데 환경과 인체에 유해한 유기물을 사용하기 때문에 이를 처리하기 위해 추가적인 비용을 부담할 수밖에 없으며, 합성 조건 또한 매우 까다롭다. 이 때문에 수소 에너지 체제의 안착을 위해서는 기존 화학적 합성의 단점을 극복할 수 있는 새로운 나노입자 합성법이 필요했다. KIST 연구팀이 응용한 스퍼터 공정은 반도체 제조과정 중 금속 박막을 입히는 기술인데, 플라즈마를 이용해 큰 금속을 깎아 나노입자로 만들어 기판 위에 증착하여 박막을 이루게 한다. 연구진은 이 공정에서 플라즈마에 의해 나노입자화 된 금속이 박막으로 변화하는 것을 막는 특수한 기판인 ‘글루코스’를 사용하여 나노입자를 얻어낼 수 있었다. 이 합성법은 화학반응이 아닌 플라즈마를 활용한 물리적 증착 원리를 이용하였기 때문에 기존 화학적 합성법의 문제점을 극복하고, 간단한 방법으로 금속 나노입자를 합성할 수 있게 되었다. 또한 기존의 화학적 합성법으로는 나노입자로 구현할 수 있는 금속의 종류가 제한적이고, 금속 종류에 따라 합성 조건이 달라 새로운 촉매를 개발하는 데 어려움이 있었지만 개발된 합성법을 통해 보다 다양한 금속을 나노입자로 합성할 수 있게 되었다. 뿐만 아니라 두 개 이상의 금속에 이 기술을 동시에 적용하면 다양한 조성의 합금 나노입자도 합성할 수 있어 다양한 조성의 합금을 연구하여 나노입자 촉매의 최대 성능을 발휘할 수 있게 되었다. <span class="se-fs- se-ff- " id="SE-38f70cc3-cc48-4a0f-a07e-7b4622e5c97c" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: se-nanumgothic, " \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(85,="" 85,="" 85);="" text-indent:="" 0px;="" white-space:="" pre-wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">[그림 2] 스퍼터를 이용한 합성된 백금-코발트-바나듐 삼원계 합금 나노입자의 투과전자현미경 분석 사진 KIST 연구진은 이 기술을 이용해 백금-코발트-바나듐 합금 나노입자 촉매를 합성하였고 수소연료전지 전극을 위한 산소 환원 반응용 촉매에 적용하였다. 그 결과 수소연료전지용 촉매로 상용화된 백금과 백금-코발트 합금 촉매보다 각각 7배와 3배 높은 촉매 활성을 보이는 것으로 나타났다. 더 나아가서 새롭게 첨가된 바나듐이 나노입자 내에서 다른 금속들에 미치는 영향을 분석하고 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 바나듐 금속이 백금-산소 결합에너지를 최적화 시켜 촉매 성능 향상에 시켰음을 규명하는 데까지 성공했다. KIST 유성종 박사는 “이번 연구를 통해 금속 나노입자가 필요한 모든 연구에 적용할 수 있는 신개념의 합성법을 개발해 수전해, 태양전지, 석유화학 등 금속 나노입자가 필요한 모든 분야의 연구에 활용할 수 있게 되었다.”며, “지금까지 구현이 어려웠던 새로운 구조의 합금 나노입자를 수소연료전지를 비롯한 친환경 에너지 기술에 적용해서 완전한 수소경제 안착과 탄소중립 기술 개발에 힘쓰겠다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단의 기후변화대응기술개발사업과 나노소재기술개발사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 나노입자 분야 국제학술지 ‘Nano Today’ (IF : 20.722, JCR 분야 상위 4.25%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Plasma-induced alloying as a green technology for synthesizing ternary nanoparticles with an early transition metal - (제 1저자) 한국과학기술연구원 장인준 박사후연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이세현 박사후연구원 (現, 현대건설) - (교신저자) 한국과학기술연구원 유성종 책임연구원 1) 스퍼터(Sputter) : 진공에서 이온화된 아르곤 등의 가스를 가속하여 재료 물질에 충돌시킬 때 방출되는 재료 물질을 기판에 증착하는 기술로, 일반적으로 박막 제조 공정에 많이 쓰이는 방법

- 420

- 작성자수소·연료전지연구센터 유성종 박사팀

- 작성일2021.12.07

- 조회수10764

-

419

스마트폰으로 3D 디지털 홀로그램을?

- 별도 편광 필터 없는 편광 이미지 센서 개발로 3D 디지털 홀로그램 이미지 구현 - 후속 연구 통해 홀로그래픽 카메라 센서 모듈 전체 소형화 가능 [그림 1] 향후 바이오 응용 홀로그램 모식도 근적외선 영역의 정보인 혈관정보를 촬영하여 3D홀로그램으로 구현한 모습 SF 영화에서만 주로 볼 수 있었던 3D 홀로그램이 일상생활 속에 자주 보이게 될 날이 오고 있다. 지금까지 3D 홀로그램은 3차원 이미지를 저장하여 홀로그램 영상을 만들 수 있는 편광 필터가 포함된 대형 전문 카메라를 사용해야만 촬영할 수 있었는데, 국내 연구진이 스마트 폰과 같은 모바일 기기로도 홀로그램 영상을 구현할 수 있게 하는 요소 기술을 개발했기 때문이다. [그림 2] 연구진이 구현한 3D 홀로그램의 모습, 앞쪽에 ReSe2 뒤쪽에 WSe2글씨를 3차원으로 이미징 하였다. 초점을 앞쪽으로 했을 때는 ReSe2가 선명하게, 뒤쪽으로 했을 때는 WSe2가 선명하게 보인다. 한국과학기술연구원 (KIST, 원장 윤석진)은 광전소재연구단 박민철, 황도경 박사 연구팀이 연세대학교(연세대, 총장 서승환) 물리학과 임성일 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 2차원 반도체 물질인 레늄 디셀레나이드(ReSe2)와 텅스텐 디셀레나이드(WSe2)을 사용해 추가적인 편광 필터 없이도 근적외선에서 빛의 편광을 감지할 수 있는 광다이오드 소자 개발에 성공했으며, 이를 활용하여 3D 디지털 홀로그램을 위한 소형화된 홀로그래픽 이미지 센서를 구현했다고 밝혔다. 빛을 받아 전류 신호로 바꾸어주는 장치인 광다이오드는 디지털카메라, 스마트폰 카메라의 이미지 센서의 픽셀을 구성하는 필수 부품이다. 일반 카메라의 이미지 센서에 빛의 편광을 감지할 수 있는 기능을 추가하면 다양한 정보를 담을 수 있어 3차원 이미지를 저장하는 홀로그래피 기술로 활용할 수 있다. 하지만, 기존에 사용되던 편광 감지 카메라는 1㎛ 미만의 초소형 광다이오드 이미지 센서에 별도의 수백㎛ 크기의 편광 필터를 추가하는 방식이어서 집적화, 소형화가 불가능해 휴대용 전자기기에 사용할 수 없었다. [그림 3] 연구진이 구현한 홀로그래피 시스템 연구진은 근적외선(980 nm) 영역에서 빛의 선형 편광 각도에 따른 광 흡수 차이를 보이는 n형 반도체인 레늄 디셀레나이드(ReSe2)와 편광에 따른 반응성 차이는 없지만 성능이 뛰어난 p형 반도체인 텅스텐 디셀레나이드(WSe2)을 적층하여 광다이오드 소자를 개발했다. 개발한 소자는 자외선부터 근적외선까지 다양한 파장 영역에서 빛을 감지하는 특성이 우수하며, 특히 근적외선 영역의 빛의 편광 특성을 선택적으로 감지할 수 있다. 연구진은 개발한 소자를 통해 편광 특성을 기록할 수 있는 디지털 홀로그램 이미지 센서를 구현, 홀로그램 영상 획득에 성공했다. KIST 황도경 박사는 “최종적으로 홀로그래피 시스템을 소형화하기 위해서는 개별 소자들을 소형화하고 집적화하는 연구가 진행되어야 한다. 이번 연구성과는 향후 홀로그래픽 카메라 센서 모듈 소형화 개발에 기초가 되는 연구이다.”라고 말했다. 또한, 박민철 박사는 “개발된 센서는 기존 가시광 영역대를 벗어나 근적외선 영역대를 감지할 수 있으므로 3차원 야간투시, 자율주행, 바이오, 문화재분석 및 복원을 위한 근적외선 정보 획득 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙)의 지원을 받은 KIST 주요사업과 문화체육관광부(장관 황희)의 지원을 받은 한국콘텐츠진흥원 문화체육관광기술진흥센터의 문화기술연구개발 사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 국제학술지 ‘ACS Nano’(IF : 15.881) 최신 호에 게재되었다. 1)편광필터 : 여러 방향으로 반사하는 보통 빛을 한 방향으로만 반사하는 빛으로 만들어 보내는 필터 2) 2차원 반도체 물질 : 수 나노미터의 원자가 한 겹으로 배열돼 있는 반도체 물질 3) 홀로그래피(Holography) : 물체의 3차원적 영상 정보를 사진 필름 등의 감광 매체에 기록했다가 3차원 영상을 온전히 재생해내는 영상 기록 및 재생법 * (논문명) Near-Infrared Self-Powered Linearly Polarized Photodetection and Digital Incoherent Holography Using WSe2/ReSe2 van der Waals Heterostructure - (제 1저자) 한국과학기술연구원 안종태 박사후연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 고결 학생연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 김지훈 전문원(동국대학교 연구교수) - (교신저자) 한국과학기술연구원 박민철 책임연구원 - (교신저자) 연세대학교 임성일 교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원 황도경 책임연구원

- 418

- 작성자광전소재연구단 박민철·황도경 박사팀

- 작성일2021.11.24

- 조회수13918

-

417

내구성을 획기적으로 향상시킨 초미세먼지 배출저감용 저온탈질촉매기술

- 기존 상용촉매 대비 내구성 7배↑ - 상용화를 위한 산업계 현장 실증연구 수행(금호석유화학-열병합발전소) <span class="se-fs- se-ff- " id="SE-92ee7dde-9a46-457a-8aba-8ab49a00cecd" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;" \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(85,="" 85,="" 85);="" white-space:="" pre-wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"=""> 최근 산업계 연소시설에서 배연가스 처리 시 에너지효율을 높이기 위해 저온에서 질소산화물을 처리 가능한 탈질촉매의 수요가 커지고 있다. 질소산화물은 화석연료 연소과정에서 배출되며 대기 중 화학반응에 의해 입자로 변환되어 초미세먼지 발생의 주 원인물질로 알려져 있다. 그러나 기존 촉매는 약 250℃ 이하 저온에서 배연가스에 포함된 황 성분이 환원제로 사용되는 암모니아와 반응하여 황산암모늄염을 형성, 촉매 상 활성물질의 기능을 피독시키므로 내구성이 저하되는 문제가 있다. 이를 개선하기 위해 촉매 표면에 흡착된 황산화물의 산화력을 약화시키거나 황 화합물을 일시적으로 저장하여 피독현상을 지연하는 연구가 있었으나, 궁극적으로 황에 대한 내구성을 증대시키는 원천적인 해결방안은 아니었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 극한소재연구센터 권동욱·하헌필 박사 연구팀은 질소산화물을 인체에 무해한 물 및 질소로 전환하는 선택적 촉매환원법(SCR)에 적용되는 신개념 고내구성 저온용 촉매 소재를 개발했다고 밝혔다. 연구팀은 바나듐계 촉매에 몰리브덴 및 안티모니 산화물을 첨가하여 촉매계면 엔지니어링 기법으로 활성성분과 이산화황 사이의 흡착반응을 억제시켜 피독물질인 황산암모늄염의 생성을 현저히 줄이는 복합바나듐산화물계 촉매소재 개발에 성공했다. 개발된 복합바나듐산화물계 촉매소재는 220℃의 저온에서 이산화황에 노출되었을 때 초기성능 대비 85%에 도달하는 시간이 기존촉매 대비 약 7배 이상 지연되어 촉매 수명이 월등히 길다. 또한 저온 활성이 높아 연소 시스템 전단에서의 질소산화물 처리 부담을 대폭 낮추어 에너지효율 면에서도 유리하다. 향후 산업현장에 적용할 경우 대기오염물질 처리비용 절감이 가능할 것으로 보인다. 본 연구는 실험실 규모의 반응기 실험을 끝내고, 지난 8월 금호석유화학 여수제2에너지 열병합발전소에 파일럿 실증 설비를 설치, 현장 배연가스를 적용하여 실증 테스트 중이다. KIST-금호석유화학 팀은 약 10개월간의 실증 설비 구동변수를 평가·검증하여 최적 운영방안을 도출한 후 2022년까지 플랜트 설비 구축을 목표로 하고 있다. 금호석유화학 고영훈 중앙연구소장(부사장)은 “금호석유화학 ESG경영에 있어 당사의 열병합발전소 배출가스 유해물질 중 대부분을 차지하는 질소산화물 저감은 매우 중요한 이슈”라며, “선진국 수준 이상의 선제적 저감기술 확보를 위한 발전소 pilot 장비를 설치하여 실증연구를 성공적으로 수행 중에 있으며, 향후 본 기술에 대한 scale-up test를 거쳐 고내구성 저온용 SCR 촉매 상업기술로 발전시키고자 한다”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙) 동북아-지역 연계 초미세먼지 대응 기술개발사업, KIST 주요사업으로 수행되었으며, 연구결과는 환경 및 에너지 분야 국제저널인 ‘Chemical Engineering Journal’(IF: 13.273, JCR 분야 상위 2.448%)에 게재됐다. * (논문명) New insight into the role of Mo-Sb addition towards VMoSbTi catalysts with enhanced activity for selective catalytic reduction with NH3 - (제 1저자, 교신저자) 한국과학기술연구원 권동욱 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 하헌필 책임연구원 그림 설명 고내황특성 저온 탈질촉매의 상승작용 촉매 반응 특성 저온 VMoSbTi 촉매의 향상된 내황피독 특성 현장 배기가스 주입을 통한 SCR pilot 탈질 반응기 금호석유화학 여수제2에너지 열병합발전소 전경(좌) 현장 실증연구를 위한 pilot 설비 외부(우)

- 416

- 작성자극한소재연구센터 권동욱·하헌필 박사팀

- 작성일2021.11.17

- 조회수9603