보도자료

-

445

저전력·고효율 인공 뉴런 소자 개발

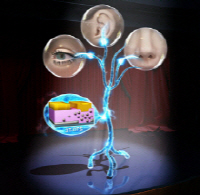

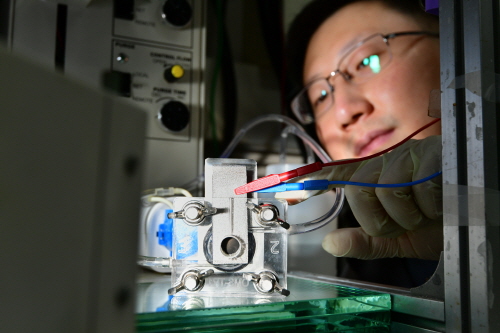

- 3T-OTS소자로 인간 두뇌 효율적인 정보처리 방식 모사 - 센서-AI 결합 차세대 인공지능 개발 청신호 “생명·안전 분야 활용 기대” 현재 일상과 산업 전반에서 빠르게 확산되고 있는 인공지능 서비스는 대부분 인터넷을 통해 AI 센터와 모바일·PC 등의 단말기를 연결하는 방식이다. 그런데 이러한 방식은 AI 시스템의 구동은 물론 데이터 전달 과정에서도 많은 전력을 사용해 환경에 부담을 가중시키고, 전쟁과 재난 상황에서는 전력·통신망 붕괴로 무용지물이 될 수도 있다. 특히 생명·안전 분야의 AI 서비스라면 문제는 더욱 심각해질 수도 있다. 이러한 약점을 극복할 수 있는 차세대 인공지능 기술로 자연 상태의 저전력·고효율 컴퓨터라 할 수 있는 인간 신경계의 정보처리 메커니즘을 모방하는 ‘인-센서(in-sensor) 컴퓨팅’ 기술이 주목 받고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 인공뇌융합연구단 이수연 박사팀이 인-센서 컴퓨팅 실용화의 열쇠가 될 ‘인공감각 뉴런소자’ 개발에 성공했다고 밝혔다. 뉴런은 눈·코·입·귀·피부 등의 감각기관이 받아들이는 방대한 외부 자극을 일차적으로 스파이크(spike) 형태의 정보로 정제해 두뇌가 인지·학습·추론·예측·판단 등의 복잡한 작업을 적은 에너지로도 신속하게 통합 수행할 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 한다. OTS 소자는 2단자로 구성된 스위칭 소자로, 스위칭 전압 이하에서는 높은 저항 상태(10~100 MΩ)를 유지하고, 스위칭 전압 이상에서는 급격한 저항 감소를 보이는 특성을 가진다. 이러한 OTS의 저항 스위칭 특성을 이용한 선행연구에서, 연구팀은 입력되는 신호가 특정 세기를 넘어설 때 스파이크 신호를 발생시키는 뉴런의 동작(integrate-and-fire)을 흉내 내는 인공 뉴런 소자를 개발하였다. 본 연구에서는 더 나아가, 감각기관에 입력되는 방대한 데이터 사이에서 빠르게 패턴을 찾아내 추상화하는 뉴런의 거동을 모사하기 위해 스위칭 전압을 제어할 수 있는 3단자 OTS(Ovonic Threshold Switch) 소자를 개발했다. 3단자 OTS 소자의 제3 전극에 외부 자극을 전압으로 변환하는 센서를 연결함으로써 외부 자극에 따라 스파이크 신호의 형태가 달라지는 감각 뉴런 소자를 구현할 수 있었다. 연구진은 이 같은 3단자 OTS 소자를 광전 변환 센서와 연결해 인체 감각기관의 정보처리 방식을 흉내 내는 인공시각 뉴런소자를 구현하는 데 성공했다. 또한, 인공 시각 뉴런 소자를 두뇌의 시각 중추를 모사한 인공 신경망과 연결하여 폐의 X-ray 이미지 학습을 통해 86.5%의 정확도로 코로나19와 바이러스성 폐렴을 구별할 수 있음을 보였다. KIST 인공뇌융합연구단 이수연 단장은 “이번에 개발한 인공감각 뉴런소자는 기존 센서와 연결하여 시각, 촉각 등 다양한 감각 뉴런소자를 구현할 수 있는 플랫폼 기술로, 인-센서 컴퓨팅 기술 분야에서 매우 중요한 기술”이라고 밝혔다. 이와 함께 “검사와 동시에 진단이 가능한 의료영상 진단시스템 개발, 맥박이나 혈압의 시계열 패턴 분석을 통한 급성 심장질환의 예측, 가청 주파수 바깥의 진동을 감지해 건축물 붕괴 사고나 지진, 쓰나미 등을 예방하는 초감각의 구현 등 특히 생명·안전과 관련된 다양한 사회 문제 해결에 많은 기여를 할 것”이라고 연구 의의를 설명했다. 이번 연구는 KIST 기본연구사업, 한국연구재단 미래반도체 신소자 원천기술개발사업 및 차세대지능형반도체 기술개발사업의 지원을 받아 수행되었으며, 연구 결과는 나노 분야 저널인 ‘Nano Letters’ (IF: 11.189, JCR 분야 상위 9.062%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Three-Terminal Ovonic Threshold Switch (3T-OTS) with Tunable Threshold Voltage for Versatile Artificial Sensory Neurons - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이혜진 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이수연 책임연구원 그림 설명 [그림 1] 시각 뉴런 소자의 개발 및 이를 인공지능 기술과 결합한 인-센서 컴퓨팅 기술 구현 (하나의 예시로서, 폐 x-ray 이미지 학습을 통한 COVID-19 진단)

- 444

- 작성자인공뇌융합연구단 이수연 박사팀

- 작성일2022.03.07

- 조회수8271

-

443

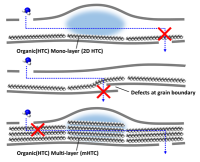

그래핀 상용화 걸림돌 ‘나노구멍’ 자기조립 현상으로 해결

- 유기물이 스스로 정렬하는 자기조립 현상 이용, 그래핀 나노구멍 문제 해결 - 그래핀의 투명성과 유연성을 유지하면서 가스차단 성능을 크게 향상시켜 폴더블·스트레처블 등 차세대 디스플레이에 적용 기대 디스플레이에 쓰이는 발광 소재들은 공기 중의 산소 및 수분에 취약해 이를 차단하기 위한 가스 차단막이 필요하다. 기존에는 무기물 소재를 가스 차단막으로 이용했으나, 여러 번 접는 폴더블 디스플레이 및 스트레처블 디스플레이에는 휘어지고 늘어지는 물성을 가진 새로운 가스 차단막 소재 개발이 필요하다. 그래핀은 이러한 물성을 가지면서도 거의 모든 가스를 차단할 수 있는 이상적인 구조를 가진 탄소소재이나, 디스플레이 수준으로 크게 만드는 과정에서 생기는 수많은 나노구멍들에 의해 가스 차단성이 현저히 떨어지는 단점을 가지고 있어 상용화에 걸림돌이 되고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 기능성복합소재연구센터 안석훈 박사 연구팀이 가천대학교 화학과 김명종 부교수, 한양대학교 화학과 강영종 교수와 공동으로 자기조립 현상을 이용하여 그래핀의 고유특성을 유지하면서도 그래핀 박막의 나노구멍을 메우는 기술을 개발했다고 밝혔다. 연구팀은 그래핀을 대면적으로 합성하는 과정에서 발생하는 나노구멍으로 가스차단 효과가 떨어지는 문제를 해결하기 위해 긴 체인구조를 가지는 유기물질들이 그래핀 표면위에서 스스로 정렬하여 유기박막을 형성하는 자기조립 현상을 이용하였다. 유기박막이 가스분자가 유입되는 이동통로인 그래핀의 나노구멍을 막아줌으로써 수분투과율을 기존 그래핀 가스차단막의 1/700 수준으로 낮추었다. 또한 유기박막의 두께를 나노미터 수준으로 제어함으로써 차세대 디스플레이 가스 차단막에 필요한 물성인 투명성과 유연성을 그래핀에서 유지할 수 있었다. KIST 안석훈 박사는 “본 연구를 통하여 개발된 유기물의 자기조립 현상을 적용하여 그래핀의 나노구멍을 메우는 기술은 그래핀의 투명하면서도 잘 휘어지는 고유특성을 유지하면서도 가스 차단성을 크게 높일 수 있다”며 “차세대 가스차단막으로 그래핀의 상용화를 앞당길 수 있을 것”이라고 기대했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙) KIST 기본사업(책임자: KIST 김진상 전북분원장) 및 한국연구재단의 중견연구자지원사업(책임자: 가천대학교 화학과 김명종 부교수, 한양대학교 화학과 강영종 교수)의 지원을 통해 수행되었으며, 연구 결과는 나노소재 분야의 국제학술지인 ‘Nano Letters’ (IF : 11.189, JCR 분야 상위 9.062%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Two-dimensional stacked composites of self-assembled alkane layers and graphene for transparent gas barrier films with low permeability - (제 1저자) 한국과학기술연구원 김윤정 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 안석훈 책임연구원 - (교신저자) 가천대학교 김명종 부교수 - (교신저자) 한양대학교 강영종 교수 그림 설명 [그림 1] 그래핀위에서 스스로 정렬된 유기분자막으로 그래핀의 나노구멍을 막아줌으로써 물분자의 이동통로를 차단하는 것을 보여주는 모식도 [그림 2] 그래핀 3장이 적층된 가스차단막 대비 그래핀사이에 정렬된 유기물이 들어간 가스차단막의 경우 수분투과율이 1/700로 낮아져 기판대비 99.9%의 수분차단성을 보임 (좌), 가스차단성을 크게 향상시켰음에도 불구하고 그래핀의 고유 물성인 투명성과 유연성을 그대로 가지고 있는 그래핀/유기물 적층형 가스차단막 사진 (우)

- 442

- 작성자기능성복합소재연구센터 안석훈 박사팀

- 작성일2022.03.03

- 조회수12222

-

441

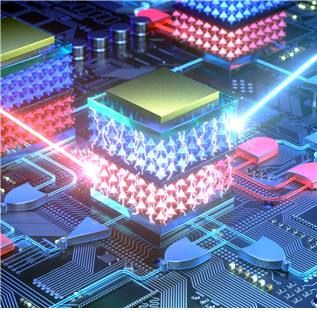

빛으로 동작하는 ‘광컴퓨터 시대’성큼

- 빛으로 동작하는 페로브스카이트 광-논리소자 개발 - 하나의 광-논리소자로 5개의 기본 논리연산을 모두 구현 가능 최근 인공지능, 자율주행 자동차, 드론, 메타버스 기술이 미래 먹거리 산업으로 주목받으면서 수많은 정보를 빠르게 계산하고 처리할 수 있는 컴퓨터에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있다. 그런데 오늘날 컴퓨터의 두뇌 역할을 하는 전자식 반도체 논리소자는 초고속 데이터 계산 및 처리능력에 한계가 있으며, 에너지 소모가 크고 열이 많이 발생하는 단점이 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)는 센서시스템연구센터 박유신 박사 연구팀이 광주과학기술원(GIST, 총장 김기선) 신소재공학부 정건영 교수 연구팀과 함께 유·무기 페로브스카이트 소재를 이용해 빛으로 동작하는 초고속, 고효율 광-논리소자를 개발했다고 밝혔다. 광-논리소자는 물리적으로 에너지 손실이 작은 빛을 입력 신호로 이용하고, 전기 공급 없이 빛 에너지만으로 동작할 수 있어 초고속·고효율의 특성을 가진다. 연구진은 두 층의 페로브스카이트 박막을 샌드위치처럼 쌓아 올린 적층형 페로브스카이트 광-논리소자를 구현하고, 여기에 파장과 세기가 다른 두 개의 빛을 입력하면 원하는 이진수 한 개 혹은 두 개의 이진수에 적용되는 연산으로, 정해진 규칙에 따라 결과값을 도출하는 체계를 의미한다. 논리연산이 가능함을 입증했다. 페로브스카이트 광-논리소자는 빛을 이용해 광전류의 극성을 자유자재로 바꿀 수 있으므로 같은 입력값에 대해 한 가지 이상의 논리연산 결과 값을 만들어 내는 것이 가능하다. 따라서 하나의 소자에서 오직 한 개의 논리연산만 할 수 있었던 기존 논리소자에 비해, 연구진이 개발한 것은 하나의 소자로 AND, OR, NAND, NOR, NOT의 5가지의 서로 다른 기본 논리연산을 모두 구현할 수 있다. 하나의 소자가 다섯 개 소자만큼의 기능을 하므로 높은 공간효율성과 집적도를 가지는 광-프로세서 개발이 가능하다. KIST 박유신 박사는 “빛을 입력하여 전기신호를 출력하는 페로브스카이트 광-논리소자는 향후 초소형·저전력 범용성 광센서 플랫폼으로 활용이 기대된다”고 밝혔다. GIST 정건영 교수는 “본 연구를 통해 개발한 광-논리소자는 5가지 기본 논리연산을 하나의 소자로 구현한 광 컴퓨팅 연구개발의 성과이며, 차세대 광통신, 광네트워크, 헬스케어 연구개발에 크게 기여할 수 있을 것이다”라고 기대했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙)의 지원으로 KIST 기본사업, 한국연구재단 중견연구자지원사업을 통해 수행되었으며, 연구결과는 국제 학술지 ‘Nature Communications’ (IF 14.919, JCR 분야 상위 4.86%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Perovskite Multifunctional Logic Gates via Bipolar Photoresponse of Single Photodetector - (제 1저자) 한국과학기술연구원(KIST) 김우철 박사후연구원 - (제 1저자) 퍼듀대학교(Purdue University) 김형훈 박사후연구원 - (교신저자) 광주과학기술원(GIST) 정건영 교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원(KIST) 박유신 선임연구원 그림 설명 [그림 1] 페로브스카이트 광-논리소자의 모식도와 OR, AND, NAND, NOR, NOT의 논리연산 결과 [그림 2] 페로브스카이트 광-논리소자를 활용한 광컴퓨터용 광-프로세서 칩의 컨셉 아트

- 440

- 작성자센서시스템연구센터 박유신 박사팀

- 작성일2022.02.23

- 조회수10195

-

439

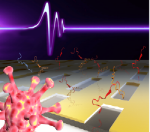

테라헤르츠파로 코로나바이러스 변종, 신속·정확하게 판별한다

- 유사 구조를 갖는 바이러스를 비표지식으로 구별 가능한 분석 기술 - 코로나-19와 같은 유행성 전염병과 파생된 변종 검출 및 특정 가능 현재 일반적으로 활용되고 있는 SARS-CoV-2 검출법으로는 PCR검사와 신속항원검사가 있다. PCR검사는 정확성이 높으나 4시간 이상의 긴 검사시간이 소요되고, 신속항원검사는 검출시간이 20분 내로 짧지만 비슷한 단백질 구조를 갖는 시료들을 구별하기 어려워 정확도가 낮다는 한계가 있다. SARS-CoV-2가 포함된 베타코로나바이러스 속(genus)의 바이러스들은 82% 이상의 유사한 아미노산 배열을 보유하고 있어 이를 신속하게 검출할 진단 기술의 개발이 시급하다. 테라헤르츠 전자기파는 주파수 대역이 매우 넓어 생체분자의 고유 진동에 민감한 분광법에 활용할 경우 DNA, 아미노산, 단위체와 같은 생체시료들의 미세한 고유 정보 및 차이점까지 해석이 가능한 특성을 가진다. 그러나 테라헤르츠파는 극미량 존재하는 바이오 시료와의 낮은 상호작용 확률, 신호 증폭 기술의 부재 등의 측정 환경적 어려움으로 인하여 미량의 생체 내 시료를 직접 검출하기에 많은 어려움이 있었다. 연구진은 이를 극복하기 위하여 전자기파의 특정 대역 신호를 증폭시키는 메타물질을 이용하여 시료의 고유 정보가 반영된 테라헤르츠 광신호를 미량에서도 민감하게 측정할 수 있는 생체 분자 진단 플랫폼을 개발하였다. 우선 테라헤르츠 대역에서 우수한 흡수율을 갖는 아미노산을 특정한 후, 해당 신호를 증폭할 테라헤르츠 메타물질을 개발했다. 그리고 테라헤르츠 신호 변화를 면밀하게 관찰하기 위하여 메타물질 표면에 시료를 균일하게 분산시킨 후 시료의 광학 상숫값을 분석함으로써 수 분 이내로 단위체의 검출 및 전하량, 극성, 소수성 지표와 같은 시료 특성 및 양을 추론할 수 있었다. 또한, 아미노산 단위의 변화를 감지하여 유사한 구조를 갖는 변이 바이러스들을 특정하는데도 활용할 수 있었다. KIST 서민아 박사는 “향후 발생할 전염병과 그 변이들을 추적하는 진단 기술 개발에 테라헤르츠 분석법이 적용 가능할 것으로 전망 한다”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙) 지원으로 중견연구자지원사업과 글로벌프론티어사업 및 KIST 주요사업으로 수행되었으며, 연구결과는 분석화학 분야 상위 국제 학술지인 ‘Biosensors and Bioelectronics’ (IF: 10.618, JCR 분야 상위 2.87%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Detection and discrimination of SARS-CoV-2 spike protein-derived peptides using THz metamaterials - (공동제1저자) 한국과학기술연구원 이수현 박사후연구원 - (공동제1저자) 한국과학기술연구원 이연경 학생연구원(박사과정) - (공동교신저자) 한국과학기술연구원 송현석 선임연구원 - (공동교신저자) 한국과학기술연구원 & 고려대학교 KU-KIST 융합대학원 서민아 책임연구원 그림 설명 [그림1] 테라헤르츠 메타물질을 이용한 SARS-CoV-2 단위체 검출 및 아미노산 단위 분석 고민감도 메타물질을 적용하여 SARS-CoV-2의 스파이크 단백질 내 수용체 결합 영역에 있는 핵심 단위체를 검출함. 표면처리기법과 건조방식의 최적화로 핵심 단위체를 나노갭에 균일하게 분산시켜 유사한 아미노산 배열을 갖는 SARS-CoV의 핵심 단위체로부터 구별함.

- 438

- 작성자센서시스템연구센터 서민아·송현석 박사팀

- 작성일2022.02.22

- 조회수8497

-

437

태양광으로 성능이 향상되는 아연공기전지 개발

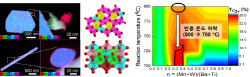

- 차세대 이차전지 기대주‘아연공기전지’한계 극복의 지렛대 역할 전망 - 태양전지·반도체 계면특성 응용한 p-n 접합구조 광활성 복합촉매 개발 대기 중 산소와 아연의 화학 반응을 통해 전기를 생산하는 아연공기전지는 향후 리튬이온배터리를 대신해 폭발적인 전기차 수요를 감당할 차세대 후보군으로 평가받고 있다. 이론상 높은 에너지 밀도, 낮은 폭발 위험성, 오염물질을 배출하지 않는 친환경성, 자연에서 쉽게 얻을 수 있는 아연과 공기를 사용하는 저렴한 소재 비용 등 차세대 이차전지에 요구되는 특성들을 두루 갖추고 있기 때문이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 에너지저장연구센터 이중기 박사 연구팀이 이차전지 분야의 새로운 연구개발 영역으로 부상 중인 태양에너지를 활용해 아연공기전지의 전기화학적 성능을 향상시키는 기술을 개발했다고 밝혔다. 연구진이 개발한 전지는 에너지준위가 서로 엇갈리는 반도체 구조의 광활성 복합촉매를 활용하여 전력이 발생하는 산소 환원과 생성 반응의 속도를 크게 향상시킨 것이다. 광활성 복합촉매는 빛에너지를 흡수해 화학반응을 촉진시키는 화합물로 기존 아연공기전지 촉매보다 빛 흡수율을 높인 것이다. 금속과 공기를 전지의 음극과 양극으로 사용하는 아연공기전지에서 양극 활물질인 산소의 전기 에너지 변환을 위해서는 촉매반응의 일종인 산소 생성반응과 산소 환원반응이 교대로 이뤄져야 한다. 따라서 탄소물질로 구성된 양극 집전체의 촉매 활성도가 아연공기전지의 에너지밀도와 전체 전지 효율을 결정 짓는 중요한 요소가 된다. 이에 따라 KIST 연구진은 아연공기전지의 느린 촉매반응 개선책으로 태양전지와 반도체의 기본 구성단위인 p-n 접합에 주목했다. 전자의 이동이 발생하는 반도체 계면특성을 이용해 산소 생성-환원 과정을 가속화시키고자 한 것이다. 이를 위해 n형 반도체(흑연질의 질화탄소, g-C3N4)와 p형 반도체(구리가 도핑된 ZIF-67(Zeolitic Imidazolate Framework-67), CuZIF-67)의 이종접합 밴드갭 구조를 가진 양극소재를 합성했다. 또한 에너지 준위가 엇갈리는 p-n 반도체 접합구조 광활성 복합촉매의 상용화 가능성을 확인하기 위해 빛이 없는 실제 환경과 같은 조건에서 진행한 프로토타입 배터리 실험에서 기존 아연공기전지의 최고성능과 유사한 731.9mAhgZn-1의 에너지 밀도를 보였다. 태양광이 있을 때는 약 7%가량 증가된 781.7mAhgZn-1의 에너지 밀도와 우수한 사이클 성능(334시간, 1,000사이클)으로 기존에 알려진 촉매들 가운데 가장 우수한 성능을 보였다. KIST 이중기 박사는 “태양에너지의 활용은 이차전지의 전기화학적 성능향상은 물론 지속가능한 사회 실현에서도 중요한 부분”이라며 “이번 광활성 복합촉매 제조기술이 리튬이온배터리의 대안으로 부상하고 있는 금속공기전지의 난제 해결뿐만 아니라 반도체 물리와 전기화학의 새로운 융합 기술 발전을 자극하는 촉매가 되기를 바란다”고 밝혔다. 본 연구는 KIST 주요사업과 한국연구재단 브레인풀(Bain pool)사업 등을 통해 수행되었으며, 연구결과는 국제 저널인 ‘Applied Catalysis B-Environmental’ (IF : 19.503, JCR 분야 0.926%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Photoactive g-C3N4/CuZIF-67 bifunctional electrocatalyst with staggered p-n heterojunction for rechargeable Zn-air batteries - (제 1저자) 한국과학기술연구원 렌렌 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이중기 책임연구원 그림 설명 [그림 1] 광활성 양극활물질 CZ (g-C3N4/CuZIF-67 복합촉매)의 수열합성 과정 및 투과전자현미경을 통한 형상과 원소분포 이미지. [그림 2] 광활성 복합촉매 (CZ)기반의 아연공기전지의 2mAcm-2 전류밀도 조건에서의 1000 싸이클 장시간 충·방전 전압곡선. (삽화: 2개의 CZ 기반의 아연공기전지가 직렬 연결된 LED 스크린)

- 436

- 작성자에너지저장연구센터 이중기 박사팀

- 작성일2022.02.21

- 조회수7512

-

435

‘실용적인 양자컴퓨터’개발에 한 걸음 다가서다

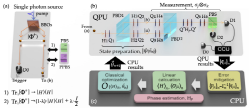

- 실험실에서 제어할 수 있는 양자시스템을 이용해 분자구조 시뮬레이션 - 구현이 용이한 새로운 양자시뮬레이션 방법론 제시 양자컴퓨터 기술은 양자중첩, 양자얽힘 등 양자현상을 이용, 기존 디지털 컴퓨터로 해결하기 어려운 문제를 단시간에 풀 수 있는 “꿈의 컴퓨터”로 불리며 세계 기술 패권 경쟁의 중심에 있다. 최근에는 기존 디지털 컴퓨터로는 실현할 수 없는 계산 성능, 이른바 ‘양자우위(Qauntum supremacy)’가 발표되면서 구글, IBM 등을 중심으로 양자컴퓨터를 실용적인 분야에 적용하고자 하는 연구가 주목받고 있다. 이런 가운데 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 양자정보연구단 김용수 박사 연구팀이 단일광자의 양자상태를 이용하여 분자의 구조를 계산하는 데 성공했다고 밝혔다. 아직 불완전한 양자컴퓨터의 성능을 보완하기 위해 디지털 컴퓨터의 이점을 함께 사용하는 VQE (Variational Quantum Eigensolver) 알고리즘을 이용하여 분자의 바닥상태 에너지를 계산하는 데 성공한 것이다. VQE의 성능은 양자컴퓨터의 양자연산 공간의 크기에 의해 제한되기 때문에 효율적으로 양자연산 공간의 크기를 확장하기 위한 연구가 필요하다. 연구팀은 단일광자가 가지고 있는 다양한 자유도를 동시에 사용하여 양자연산 공간을 확장함으로써 양자컴퓨터의 연산공간 크기를 수월하게 확장하는 새로운 방법을 제시했다. 다른 물리계와 비교할 때 가장 큰 차이점 가운데 하나는 단일광자는 다양한 자유도(편광, 광경로, 시간, 주파수, 각운동량 등)를 가지고 있으며, 이를 양자정보를 인코딩하는 큐비트로 사용할 수 있다는 점이다. 본 연구에서는 단일광자의 광경로와 편광을 이용해 2 큐비트의 양자연산 공간을 구현하고, 이를 분자의 바닥상태 에너지를 계산하는 VQE 실험에 적용했다. 또한 불완전한 양자컴퓨터가 가지는 양자오류를 효율적으로 보정하기 위한 양자오류 보정 알고리즘을 개발, 적용해 노이즈가 많은 상황에서도 분자의 바닥상태 에너지를 성공적으로 계산할 수 있음을 확인했다. 이번 연구에 주저자로 참여한 이동화, 이진일 학생 연구원은 “이번 연구는 양자컴퓨터의 소프트웨어와 하드웨어, 응용기술을 포함한 모든 기술을 순수 국내기술로 구현했다는데 의의가 있다”고 그 의의를 평가했다. 한편, 교신저자인 김용수 박사는 “광자기반 양자컴퓨터로 계산한 분자는 기존 디지털 컴퓨터로도 충분히 풀 수 있는 수준이지만, 단일광자의 다양한 자유도를 이용해 양자컴퓨터의 연산공간 크기를 효율적으로 확장하는 새로운 방법을 제시한 만큼 향후 실용적인 양자컴퓨터 개발에 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙)의 지원을 받아 KIST 주요사업 및 한국연구재단 양자컴퓨팅기술개발사업, 정보통신기획평가원 양자암호통신집적화 및 전송기술고도화 사업으로 수행되었으며, 연구결과는 국제 학술지인 「Optica」 (IF : 11.104, JCR(%) : 5.556%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Error-mitigated photonic variational quantum eigensolver using a single-photon ququart - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이동화 박사과정 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이진일 통합과정 - (교신저자) 한국과학기술연구원 김용수 책임연구원 그림 설명 [그림 1] 단일광자를 이용한 VQE 실험 모식도 [그림 2] VQE 실험 결과. 거리에 따른 분자의 바닥상태 에너지 [그림 3] 고전-양자 하이브리드 컴퓨팅을 이용해 분자의 구조 계산을 형상화

- 434

- 작성자양자정보연구단 김용수 박사팀

- 작성일2022.02.17

- 조회수8958

-

433

위험한 자극만 알아차리는 똑똑한 전자소자 개발

- 약한 자극에는 적응하고 위험한 자극은 고통으로 느끼게 해 - 인체의 감각을 모사해 휴머노이드 개발 앞당겨 사람의 피부는 계속 가해지는 약한 자극에는 쉽게 적응하지만, 강하고 위험한 자극에는 피부 조직의 손상을 피하고자 지속적인 고통을 느끼게 된다. 이러한 특성은 우리 몸을 외부의 환경에 쉽게 적응할 수 있도록 도와주고, 위험한 상황으로부터 스스로 보호할 수 있도록 한다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 첨단소재기술연구본부 강종윤 본부장, 전자재료연구센터 윤정호 박사팀이 사람의 피부처럼 약한 자극에 쉽게 적응하고 위험한 자극에는 고통을 느끼는 반도체 전자소자를 개발했다고 밝혔다. KIST 연구진은 은(Ag, Silver) 입자의 양을 조절하여 외부 자극 정도에 따라 뇌에 전달하는 생체 신호의 강도를 조절할 수 있는 전자소자를 개발하였다. 은 입자는 전기적 자극에 의해 쉽게 이동하는 성질을 가진다. 적은 양의 은 입자가 소자에 포함되면 나노 크기 실선 형태의 약한 필라멘트가 형성되고, 마치 백열전구의 필라멘트처럼 발열이 발생해 전기 회로가 끊어진다. 이러한 특성을 기반으로 반복되는 외부의 약한 자극은 시간이 지남에 따라 흐르는 전류의 양을 줄여 추가 신호를 발생하지 않도록 할 수 있다. 반면, 많은 양의 은 입자가 소자에 포함되면 두껍고 강한 필라멘트에 의해 전기 회로가 만들어지고, 열이 발생해도 쉽게 끊어지지 않는다. 이러한 원리를 이용해 강한 자극이 가해질 때는 지속해서 고통을 느낄 수 있도록 신호를 발생시키는 것이다. KIST 강종윤 본부장은 “이번 연구는 전자소자가 단순히 고통을 모방하는 특성을 넘어, 인체에 무해한 약한 자극에는 고통을 느끼지 않도록 쉽게 적응하고 인체에 유해한 강한 자극에는 고통을 느낄 수 있도록 한 것에 의의가 있다”고 밝혔으며, 윤정호 박사는 “개발한 기술을 통해 인공 피부, 장기 및 휴머노이드 로봇 발전에 크게 기여할 것”이라고 기대했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 재료과학 분야 국제 학술지 ‘Advanced Science’ (IF : 16.806, JCR 분야 상위 5.24%) 최신호에 표지논문(inside back cover)으로 출판되었다. * (논문명) Artificial Adaptive and Maladaptive Sensory Receptors Based on a Surface-Dominated Diffusive Memristor - (제 1저자) 한국과학기술연구원 송영근 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 강종윤 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 윤정호 선임연구원 그림 설명 [그림 1] 인체의 신호를 모사한 전자소자 기술 [그림 2] 외부 환경에 쉽게 적응하고 고통을 느낄 수 있는 전자소자

- 432

- 작성자첨단소재기술연구본부 강종윤 본부장, 전자재료연구센터 윤정호 박사팀

- 작성일2022.02.14

- 조회수8703

-

431

늘리고 바르고..형태의 틀을 깬 리튬이온 이차전지 개발

- 신축성과 접착성, 이온 전달까지 잘 되는 늘어나고 변형되는 배터리 구현 - 모든 부품을 늘어나게 만들어 인쇄하여 옷에 바를수도... 웨어러블 기기 응용 가능 <span class="se-fs- se-ff- " id="SE-74c10938-0cc3-4bd1-a80a-ca0c1ba76d99" \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" white-space:="" pre-wrap;="" margin:="" 0px;="" padding:="" border:="" font-style:="" inherit;="" font-variant:="" font-weight:="" font-stretch:="" font-size:="" 13px;="" line-height:="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(85,="" 85,="" 85);"="">[그림 1] 완전히 신축성 있는 자유형상형 리튬이온배터리의 전극 구조 개략도와 신축성 직물에 인쇄된 팔토시 개략도 국내 연구진이 신체 착용형 기기의 발전에 발맞춰 사용할 수 있도록 말랑말랑하게 변형되고 늘어나는 리튬 배터리를 개발, 옷 표면에 인쇄하여 그 가능성을 시험했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 소프트융합소재연구센터 손정곤 박사 연구팀은 양극과 음극, 집전체, 전해질, 패키징까지 모두 소재 자체가 신축성을 가지면서도 인쇄가 가능한 리튬 배터리를 개발했다고 밝혔다. 개발한 리튬 배터리는 높은 용량과 함께 자유로운 형태를 가져 변형이 가능하다. 최근 스마트 밴드와 같은 고성능 웨어러블 기기나 몸속에 삽입하는 페이스메이커와 같은 이식형 전자기기, 그리고 실감 메타버스를 위한 말랑말랑한 착용형 디바이스로의 관심이 폭발적으로 커짐에 따라 배터리도 몸의 피부나 장기와 비슷하게 말랑말랑하고 늘어나는 형태로 만들어질 필요성이 크게 높아지고 있다. 기존의 배터리는 단단한 무기물 형태의 전극 소재가 부피 대부분을 차지하고 있어 늘어나게 하기 어려웠다. 또한, 전하를 뽑아 전달하는 집전체와 분리막 등 다른 구성 요소들도 늘어나야 하는 데다 액체 형태의 전해질이 새는 문제도 해결해야 했다. <span class="se-fs- se-ff- " id="SE-5eb54a34-320e-4ede-93be-947c6c2746db" \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(85,="" 85,="" 85);="" text-indent:="" 0px;="" white-space:="" pre-wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit;">[그림 2] 신축성 유기젤(PCOG)/활물질 양/음극, 신축성 집전체(SCC), 신축성 유기젤 분리막 및 신축성 직물에 인쇄된 완전히 신축성 있는 리튬이온배터리의 조립된 셀의 개략도. 유기젤/활물질 복합 전극은 물리적으로 가교된 결정 영역, 팽창된 비정질 연질 영역 및 활물질을 잘 잡아주는 기능화된 부분을 포함하여 안정적인 신축성과 높은 접착력, 높은 이온전도도를 제공함. 1D 탄소나노튜브와 다중 크기 금속 미세입자 나노복합 집전체는 구조적으로 늘어난 상태에서도 전자 전달 경로를 유지함. <span class="se-fs- se-ff- " \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(85,="" 85,="" 85);="" text-indent:="" 0px;="" white-space:="" pre-wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit;"> 연구진은 배터리에 신축성을 부여하기 위해 타 연구처럼 고무와 같은 에너지 저장에 불필요한 소재를 첨가하지 않았다. 기존의 바인더를 기반으로 말랑말랑하고 늘어날 수 있는 유기젤 소재를 새롭게 개발하여 적용하였는데, 이 소재는 전극 활물질을 강하게 잡아주고 이온 전달이 용이하다. 또한, 신축성과 기체 차단성이 모두 뛰어난 소재를 패키징 소재와 전자를 전달하는 집전체 소재로 사용하여 전도성 잉크 형태로 제작, 전해질을 흡수하여 부푸는 일 없이 고전압과 다양한 변형 상태에서도 안정적으로 작동하도록 했다. <span class="se-fs- se-ff- " id="SE-abfd298c-ca66-4ab4-8a3e-096d77320869" \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" white-space:="" pre-wrap;="" margin:="" 0px;="" padding:="" border:="" font-style:="" inherit;="" font-variant:="" font-weight:="" font-stretch:="" font-size:="" 13px;="" line-height:="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(85,="" 85,="" 85);"="">[그림 3] (a) 제작된 신축성 배터리의 개략도. (b) 늘이기 전(검은색), 50% 늘인(빨간색), 다시 돌아온 (파란색) 상태에서의 스트레처블 배터리 충방전 곡선. <p class="se-text-paragraph se-text-paragraph-align- " id="SE-3a7caa61-8999-416e-b609-62c8d18907e5" \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" vertical-align:="" baseline;="" word-break:="" break-word;="" overflow-wrap:="" white-space:="" pre-wrap;="" text-align:="" center;="" color:="" rgb(60,="" 63,="" 69);="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 0px; line-height: 1.5;">(c) 0% ~ 50% 범위의 변형률에서 스트레처블 배터리 방전 용량 변화. (d) 0%에서 50% 변형률의 반복적인 스트레칭/해제에서 용량 변화. (e) 발광 다이오드 전구를 켜는 다양한 변형 상태의 신축성 배터리 사진. 또한, 이 배터리는 기존의 리튬이온 배터리 소재를 그대로 쓸 수 있어 3.3 V 이상의 구동 전압하에서 판매중인 단단한 리튬이온 배터리와 유사한 수준의 우수한 에너지 저장 밀도 (~2.8 mWh/cm2)을 보였다. 또한 배터리를 구성하는 모든 부분이 50% 이상의 높은 신축성 및 1,000번 이상의 반복적인 잡아당김에서도 성능을 유지하는 기계적 안정성을 확보하면서도, 공기 중에서의 장기 안정성까지 확보한 신축성 리튬 이온 배터리를 개발하였다. <span class="se-fs- se-ff- " id="SE-fe94e9af-2d24-4753-9642-1001f5614d14" \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" white-space:="" pre-wrap;="" margin:="" 0px;="" padding:="" border:="" font-style:="" inherit;="" font-variant:="" font-weight:="" font-stretch:="" font-size:="" 13px;="" line-height:="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(85,="" 85,="" 85);"="">[그림 4] 제작한 전극 소재와 집전체 소재를 스판덱스 재질의 팔토시의 양면에 직접 인쇄하고 그 위에 신축 패키징을 진행하여, 신축성 고전압 유기계 배터리를 옷 위에 직접 인쇄했다. 또한, 연구진은 제작한 전극 소재와 집전체 소재를 스판덱스 재질의 팔토시의 양면에 직접 인쇄하고 그 위에 신축 패키징을 진행하여, 신축성 고전압 유기계 배터리를 옷 위에 직접 인쇄하였다. 해당 배터리를 사용하여 입고 벗고 잡아당길 때에도 스마트 워치를 계속 구동할 수 있었다. <span class="se-fs- se-ff- " id="SE-5293cd06-5ac4-4e82-8f92-f4a71ae858db" \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" white-space:="" pre-wrap;="" margin:="" 0px;="" padding:="" border:="" font-style:="" inherit;="" font-variant:="" font-weight:="" font-stretch:="" font-size:="" 13px;="" line-height:="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(85,="" 85,="" 85);"="">[그림 5] (a) 인쇄 가능한 신축성 전극, 신축성 집전체(SCC), 신축성 패키징, 신축성 직물를 신축성 분리막으로 사용한, 신축성 직물에 인쇄된 신축성 배터리의 개략도. (b) 신축성 옷에 인쇄된 스트레처블 배터리의 주사형 전자현미경 단면 이미지. (c) 변형률에 따른 용량 변화. <p class="se-text-paragraph se-text-paragraph-align- " id="SE-655e1444-d4b2-4f6b-9258-1eef6d8293fd" \\b098눔고딕",="" nanumgothic,="" sans-serif,="" meiryo;="" vertical-align:="" baseline;="" word-break:="" break-word;="" overflow-wrap:="" white-space:="" pre-wrap;="" text-align:="" center;="" color:="" rgb(60,="" 63,="" 69);="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 0px; line-height: 1.5;">(d) 팔꿈치의 다양한 각도 변형에 따른 스트레치 팔토시에 인쇄된 신축성 배터리의 전압 및 전류 변화. (e) 신축성 팔토시 위에 인쇄된 신축성 리튬 이온 배터리와, 이와 연결되어 팔토시의 착용 및 스트레칭 전후에도 지속적으로 작동하는 스마트 시계의 사진 이미지. KIST 손정곤 박사는 “높은 에너지 밀도 및 기계적 변형에 대한 신축 안정성 이외에도, 구조적 자유도와 기존의 리튬 이온 배터리의 소재를 사용할 수 있는 재료적 자유도를 동시에 확보한 신축성 리튬 이온 배터리 기술을 개발했다.”라며, “이번에 개발한 신축성을 가지는 에너지 저장 시스템은 웨어러블이나 신체 부착형 소자 개발에 다양하게 응용될 수 있을 것으로 기대한다.”고 연구의의를 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙)지원으로 KIST 주요사업과 K-lab 프로그램, 한국연구재단 중견연구자지원사업으로 수행되었으며, 연구내용은 나노기술 분야 국제적 과학 전문지인 ‘ACS Nano’ (IF:15.881)에 1월 21일(금)자로 온라인 게재되었다. 1) 집전체 : 활물질에서 전기화학 반응이 일어나도록 전자를 외부에서 전달하거나 또는 활물질에서 전자를 받아 외부로 흘려 보내는 통로 역할을 한다. 2) 바인더 : 바인더는 전극 소재를 복합체 형태로 제작할 때 같이 넣어주는 고분자 소재로, 전극을 코팅하여 제작하였을 때 전극을 기계적으로 안정화하는 역할을 한다. * (논문명) Intrinsically Stretchable and Printable Lithium-Ion Battery for Free-Form Configuration - (제 1저자) 한국과학기술연구원 홍수영 박사후연구원 (現, 삼성디스플레이) - (교신저자) 한국과학기술연구원 손정곤 책임연구원

- 430

- 작성자소프트융합소재연구센터 손정곤 박사팀

- 작성일2022.02.10

- 조회수9656

-

429

꿈의 광컴퓨터 시대 꿈틀…3차원 그래핀 소자 개발

- 결함 유발 전사과정 없이 광소자 표면에서 직접 3차원 그래핀 균일하게 합성 - 뛰어난 광특성에도 형상제어 어렵던 그래핀 한계 극복…초고속 광컴퓨터 구현 청신호 메타버스, 마이데이터, 자율주행, AI, 5G 등의 첨단기술이 일상화되는 초연결 시대 실현에는 전제조건이 있다. 폭증하는 데이터 수요를 감당할 초고속 컴퓨팅 기술이다. 이에 따라 전 세계적으로 고집적화에 한계를 보이는 실리콘 반도체를 대체할 신소자 개발이 한창이다. 전기신호 대신 빛으로 데이터를 처리하는 ‘광소자’가 대표적이다. 현재 광소자 개발에는 나노소재, 그중에서도 특히 광학적 특성이 뛰어난 그래핀 도입 시도가 활발하지만 풀어야 할 숙제가 있다. 원자 한 층 수준의 얇은 그래핀을 형태가 복잡한 3차원 광소자 기판으로 옮기는 과정에서 구조적 손상이 발생해 그래핀 특유의 광신호 제어기능이 약화된다는 것이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 광전소재연구단 송용원 박사팀이 한국기계연구원(KIMM, 원장 박상진) 최지연 박사팀과 함께 그래핀 결정의 결손을 초래하는 전사공정 없이 광소자의 미세구조 표면에서 직접 3차원 그래핀을 균일하게 합성하는 기술을 개발했다고 밝혔다. 또한 실험을 통해 대상 물체의 표면에서 합성된 그래핀과 광신호에 사용되는 레이저의 성공적인 상호작용이 증명되어 광학적 기능을 극대화한 광소자 개발과 집적화에 큰 진전이 기대되고 있다. 탄소 원자들이 육각형 격자구조를 이루는 그래핀은 높은 물리·전기·광학적 특성으로 꿈의 소재라 불린다. 특히 광학적 비선형성이 뛰어나 펨토초(1000조분의 1초) 수준의 매우 빠른 레이저 펄스 광원 형성, 빛에 신호를 싣는 광변조기, 초고속 광스위치 등의 제작에 효과적으로 사용할 수 있다. 그래핀은 일반적으로 구리나 니켈 등의 금속 촉매 표면에서 합성해 코팅과 에칭(etching) 등을 포함하는 전사(transfer) 과정을 거쳐 목표 기재의 표면으로 옮겨진다. 그런데 이런 전사 과정에서 발생하는 불순물 유입, 구조 붕괴 등의 그래핀 품질 저하가 최종적인 소자 성능에 악영향을 미친다. 또한 그래핀은 2차원 평면구조라는 특성 탓에 광소자의 복잡하고 미세한 형상에 맞춰 균일하게 코팅하는 데 어려움이 컸다. 이에 따라 기존에는 레이저의 진행통로 한쪽 면에만 그래핀을 밀착시켜 레이저-그래핀 상호작용을 유도하는 연구가 대부분이었다. 이런 가운데 KIST 연구진은 금속 촉매 대신 세라믹 촉매를 사용하면 촉매 표면뿐만 아니라 가까운 범위 내에 있는 물체의 표면에서도 3차원 그래핀이 균일하게 합성된다는 사실을 알게 됐다. 촉매에서 분해된 전물질(주로 메탄)이 탄소 원자를 생성하는 과정에서 이 탄소 원자가 근접한 광소자의 표면에 안착하며 그래핀이 형성되고, 특히 복잡한 형상의 광소자 표면 구조를 그대로 따라가며 순차적으로 균일한 그래핀이 합성되는 것을 발견한 것이다. KIST 연구진은 이렇게 개발한 3차원 그래핀 합성 공정의 광소자 응용 효과를 검증하기 위해 광섬유로 실험을 했다. 광섬유는 원통형 유전체 도파관으로 코어와 클래드 층으로 구성돼 있다. 이때 코어로 진행하는 레이저는 상대적으로 두꺼운 클래드 층에 둘러싸여 밖으로 나오지 못하는데, 이 클래드 층을 조금씩 제거해 나가면 코어 내의 레이저가 점차 주위 환경에 반응하게 된다. 이 범위에 그래핀이 있으면 광신호가 제어되는 레이저-그래핀 상호작용이 일어나는 것이다. 이에 따라 연구진은 클래드 한쪽 면에 펨토초 레이저로 마이크로미터 단위의 초미세 우물 구조를 만들고, 우물 입구의 세라믹 촉매 표면에서 시작된 3차원 그래핀 합성이 우물 바닥 면까지 매우 균일하게 이어지며 기대했던 수준의 레이저-그래핀 간 상호작용이 구현됨을 확인했다. 이번 연구를 주도한 송용원 KIST 박사는 “3차원 그래핀의 도입으로 기존 광소자에서 불가능했던 광학적 특성의 구현이 가능해졌다”라며 “미래의 광컴퓨팅뿐만 아니라 전자소자와 광소자의 융합을 통해 더 실감이 나는 메타버스와 인공지능 등 첨단기술에서도 세계시장을 선도하는 중요한 역할을 담당할 것으로 기대한다”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 기초연구사업으로 수행되었으며, 이번 연구 결과는 나노기술 분야 국제 저널인 ‘ACS Nano’ (IF: 15.881, JCR 분야 상위 6.138%) 최신 호에 게재되었다. *(논문명) Conformal Graphene Directly Synthesized on a Femtosecond Laser-Scribed In-Fiber Microstructure for High-Energy Ultrafast Optical Pulses - (제 1저자) 한국과학기술연구원 시암 우딘 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 송용원 책임연구원 그림 설명 [그림 1] 광섬유에 형성된 미세 우물구조 확인과, 그 안쪽 표면을 따라 성장된 그래핀의 품질 확인. 레이저와 상호작용시 산란 손실을 최소화 할 수 있는 균일한 품질 구현. [그림 2] 제작된 그래핀 소자에 의해 동작하는 초고속 펄스 레이저의 구성과 출력 특성. [그림 3] 본 연구진에 의해 구현된 레이저 특성과 기존 타그룹에서 보고된 특성의 비교. 월등히 높은 펄스 에너지를 달성함. 괄호 한의 번호는 각각 원 논문에 기재된 참고문헌 번호임.

- 428

- 작성자광전소재연구단 송용원 박사팀

- 작성일2022.02.09

- 조회수9451

-

427

음식물 쓰레기로 온실가스 배출 없이 에틸렌 생산한다.

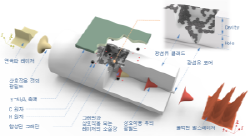

- 생산과정에서 독성물질 황화수소 제거 및 극복 기술 개발 - 국내 화학기업들의 탄소중립 실현에 큰 도움 기대 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 청정에너지연구센터 하정명 박사 연구팀이 바이오가스에 포함된 메탄가스로 에틸렌을 생산하면서 독성 물질인 황화수소는 제거하는 공정 기술 및 촉매를 개발했다고 밝혔다. 음식물 쓰레기, 가축 분뇨, 하수 슬러지 등으로 미생물을 이용해 생산하는 바이오가스는 다량의 메탄가스를 포함하고 있어 발전, 난방, 도시가스 혼합 등의 저가 에너지 용도로 사용되고 있다. 그런데, 메탄가스는 화학 반응을 통해 산업의 기초 원료인 에틸렌으로 전환하면 더 큰 부가가치를 창출할 수 있다. 이러한 에틸렌 생산 방식은 석유를 사용하지 않아 온실가스를 줄일 수 있다. 연구진은 먼저 촉매를 사용하여 바이오가스로부터 에틸렌을 생산하는 공정 기술을 지난해 개발했다. 바이오가스에는 유용하게 사용할 수 있는 메탄가스 외에도 황화수소가 다량 포함되어 있는데, 황화수소는 정제 과정에서 제거가 어려운 불순물이며 에틸렌 생산과정에서도 촉매 반응을 방해하는 독성 물질이다. 개발된 기술은 생산과정에서 황화수소를 산화시켜 제거함으로써 에틸렌이 원활하게 생산되도록 했다. 연구진은 뒤이어 바이오가스뿐만 아니라 메탄에서 에틸렌을 생산하는 공정에서 황화수소에 대한 저항력이 높고, 반응 활성이 향상된 촉매 또한 개발했다. 해당 촉매는 황화수소에 대한 저항력이 높아 바이오가스 내 황화수소 제거공정이 필요 없으며, 반응 활성이 향상되어 운전온도를 800oC에서 700oC로 100oC낮춰 운전에 필요한 에너지를 줄일 수 있게 되었다. 이러한 반응을 통해 황화수소가 포함된 바이오가스에서도 에틸렌을 직접 생산할 수 있게 되었다. KIST 하정명 박사는 “국내에서는 이미 바이오가스가 대량으로 생산되고 있는데, 바이오가스를 단순히 난방용으로 사용하기보다 화학산업의 원료로 사용한다면 바이오가스 생산 업체는 더 큰 시장을 갖게 되고, 탄소중립을 위해 분투하고 있는 국내 화학 기업들에게는 온실가스 배출 없는 새로운 원료를 제공할 수 있을 것”이라며, “본 기술은 바이오가스뿐만 아니라 플라스틱 등 다양한 폐기물로부터 얻어지는 메탄가스 또한 활용할 수 있어서 관련 기업들의 관심이 집중될 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙) 지원으로 한국연구재단 C1가스리파너리사업 및 기후변화대응기술개발사업으로 수행되었으며, 연구결과는 촉매 분야의 국제학술지 ‘Applied Catalysis B: Environmental’ (IF 19.503, JCR 분야 상위 0.926%) `21년 10월 호와 에너지 분야의 국제학술지 ‘International Journal of Energy Research’ (IF 5.164, JCR 분야 상위 1.471%) `21년 12월 호에 게재되었다. * (저널명) International Journal of Energy Research (논문명) Upgrading of sulfur-containing biogas into high quality fuel via oxidative coupling of methane - (제 1저자) 한국과학기술연구원 구상서 학생연구원 - (교신저자) 고려대학교 최정규 교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원 하정명 책임연구원 * (저널명) Applied Catalysis B: Environmental (논문명) Hybrid catalysts containing Ba, Ti, Mn, Na, and W for the low-temperature oxidative coupling of methane - (제 1저자) 한국과학기술연구원 Lien Thi Do 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 하정명 책임연구원 그림 설명 [그림 1] 음식물 쓰레기, 하수 슬러지로부터 플라스틱, 화학소재 생산 [그림 2] 저온 에틸렌 생산 촉매

- 426

- 작성자청정에너지연구센터 하정명 박사팀

- 작성일2022.01.27

- 조회수10411