보도자료

-

455

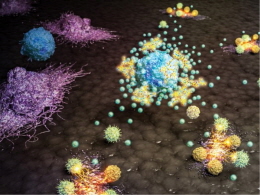

암세포의 면역반응성을 바꾸는 차세대 면역항암제

- 선천면역 활성화를 통해 암세포가 면역세포에 더 잘 반응하게 유도 - 다양한 면역항암 병용요법 치료제 개발로 응용 기대 면역항암제는 화학요법, 표적치료제를 잇는 새로운 항암제로 환자의 생존율을 획기적으로 증가시키며 혁신적인 임상적인 성공을 이루어냈다. 그러나 암세포의 낮은 면역반응성은 면역항암제 그중에서도 특히 면역관문억제제에 대한 반응률을 낮추는 원인으로 여겨지고 있다. 이에 많은 글로벌 제약회사들은 암의 면역반응성과 암세포 주변으로 면역세포의 침투를 높이기 위한 전략으로 STING이라는 선천면역 조절 단백질을 주목하고 있다. 그러나 가장 먼저 임상이 진행되었던 STING 작용제인 ADU-S100이라는 물질이 2020년 임상에서 중단되면서 새로운 작용제 개발이 시급한 실정이다. 이러한 가운데 한국과학기술연구원 (KIST, 원장 윤석진) 뇌과학창의연구단 이상희 박사, 한국화학연구원 (KRICT, 원장 이미혜) 감염병치료제연구센터 김혜진 박사 연구팀은 저분자화합물 기반의 새로운 STING 작용제를 개발했다고 밝혔다. 이 물질은 STING 단백질 활성화를 통해 인터페론 등의 사이토카인을 생성하였고, 이를 통해 T세포를 매개로 한 선천면역 반응을 유도하였다. 활성화된 선천면역 반응은 종양의 면역표현형을 바꿔 T세포에 대한 반응성이 낮은 ‘Cold tumor’를 반응성이 높은 ‘Hot tumor’로 변화시켰다. 이는 T세포가 암세포에 잘 침투할 수 있는 환경을 만들었으며 그 결과 동물모델에서 암세포의 성장을 효과적으로 억제했다. 특히 투여군의 20%는 암세포가 완전히 사라졌으며, 암세포를 재이식하여 암이 재발하는 환경을 유도하여도 추가적인 약물 투여없이 암세포 성장이 억제되거나 아예 자라지 않는 매우 우수한 항암 효능을 나타냈다. 또한 기존의 STING 작용제는 물질은 종양에 직접 투여하는 방법으로만 투여가 가능했기 때문에 매우 제한적인 암종에만 적용할 수 있었으나, 본 연구팀이 개발한 물질은 정맥 내 투여가 가능함으로 이러한 한계를 극복했다. 이번 연구 결과는 추가적인 신약개발 연구를 통해 방사선치료, 화학요법 등 기존 표준치료와 연계된 병용 치료요법, 나아가 항암을 위한 단독 투여로 활용될 수 있을 것으로 기대된다. KIST 이상희 박사는 “모두가 암의 정복을 꿈꾸고 있지만, 아직도 항암제 개발이 제한적인 분야가 많다. 이 연구가 뇌종양 등 임상에서 면역항암제 적용이 제한적인 암에 대한 새로운 치료전략 개발의 기반이 되기를 바란다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙) 지원으로 KIST 주요사업, 한국화학연구원 주요사업과 한국연구재단 신진연구자지원사업 및 인공지능신약개발사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 의약화학 분야 국제학술지 ‘Journal of Medicinal Chemistry’ (의약화학 분야 1위) 최신 호에 게재되었으며 Supplementary cover로 선정되었다. * (논문명) Development of Potent Immune Modulators Targeting Stimulator of Interferon Genes Receptor - (제 1저자) 한국화학연구원 전민재, 한국과학기술연구원 이혜림 학생 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이상희, 한국화학연구원 김혜진 선임연구원 그림 설명 J. Med. Chem. supplementary 커버 이미지. 본 연구에서 개발한 물질이 면역세포를 자극시켜 선천면역 반응을 활성화시키고 암세포 사멸을 유도하는 모식도 본 연구에서 개발한 STING 작용제 4c의 화학적 구조 및 작용 기전 (왼쪽)과 동물모델에서 항암 효능 결과 및 모식도 (오른쪽)

- 454

- 작성자뇌과학창의연구단 이상희 박사팀

- 작성일2022.04.19

- 조회수24231

-

453

슈뢰딩거의 고양이의 상태... 마지막까지 안전하게

- 양자 측정에서 정보 보존 관계 최초 증명 - 양자기술의 안전성 증명, 양자컴퓨팅·양자암호통신 최적화 원천기술로 활용 기대 ‘슈뢰딩거의 고양이’는 양자 물리학의 핵심 성질인 ‘양자 중첩’과 ‘양자 측정’을 설명하기 위해 고안된 사고 실험이다. 이 실험에서 상자 안의 고양이는 살아있으면서 동시에 죽어있는 상태(양자 중첩)로 존재할 수 있고, 상자를 열어보는(측정하는) 순간 고양이의 생사가 결정된다. 이러한 양자 중첩과 양자 측정은 양자 물리학의 근간이자 양자컴퓨팅, 양자암호통신 등의 안전성을 보장하는 성질이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 양자정보연구단 홍성진, 임향택, 이승우 박사팀은 양자 측정에서 완벽한 정보 보존 관계식을 최초로 유도하고 검증하였다고 밝혔다. 즉, 양자 기술이 원리적으로 안전하다는 사실을 약한 측정의 영역에서도 완벽하게 증명한 것이다. 정보의 관점으로 ‘슈뢰딩거의 고양이’ 실험을 해석하면, 우리는 고양이의 생사 정보를 얻기 위해서 상자를 열어보고(양자 측정), 이러한 행위는 본래 살아있으면서 동시에 죽어있던(양자 중첩) 고양이의 상태를 어느 한 쪽으로 변화시킨다. 즉, 우리가 ‘고양이는 죽었다’는 정보를 얻는 순간 고양이는 죽어있고, ‘고양이는 살았다’는 정보를 얻는 순간 고양이는 살아있게 된다. 양자 측정의 비가역성 때문에 그 고양이의 생사는 다시 되돌릴 수 없다. 하지만 우리가 측정을 완전하게 하지 못했다면, 예를 들어 상자를 살짝만 열어서 고양이의 꼬리만 보았다면 어떤 일이 벌어질까? 이것을 양자역학에서는 ‘약한 측정’이라고 부른다. 이런 경우 우리는 고양이의 생사에 대해서 완전한 정보를 얻을 수 없으며 측정의 ‘되돌림’을 통해 고양이의 운명을 원래대로 되돌릴 가능성이 있다. 따라서 정보이득과 상태변화, 그리고 되돌림의 확률까지 모두 고려한 ‘양자 정보의 보존 관계’를 규명하는 일은 양자 물리학의 난제였으며 양자 기술의 안전성 보장을 위해서 해결해야 할 중요한 과제였다. 연구진은 기존에 알려진 ‘정보 이득’과 ‘상태 변화’의 관계식을 확장하여 ‘되돌림’ 확률까지 고려한 정보 보존 관계식을 이론적으로 유도하였다. 그리고 편광판과 편광자 등의 선형 광학소자를 이용하여 ‘약한 측정’과 ‘되돌림 연산’을 구현하고 단일 광자로 구현된 3차원 양자 상태에 적용하여, ‘정보 이득’, ‘상태 변화’, ‘되돌림’ 간의 정보 보존 관계를 실험적으로 검증하였다. 즉, 측정 세기의 증가로 양자 상태에 대한 더 많은 정보를 얻는 행위가 양자 상태를 더 많이 변화(교란)시키고, 이로써 약한 측정 이전의 초기 양자 상태로 되돌릴 수 있는 확률이 낮아진다는 새로운 정보 보존 관계를 최초로 증명한 것이다. 초기 양자상태로 되돌릴 확률이 존재하면 양자 암호통신의 안전성은 보장되지 않는다. 본 연구의 실험을 주도한 KIST 홍성진, 임향택 박사와 이론을 주도한 이승우 박사는 “양자 상태의 정보는 측정을 통해서도 총량이 늘어날 수 없다는 사실을 증명함으로써, 양자 기술이 원리적으로 안전하다는 것을 완벽하게 규명한 결과”라며, “양자컴퓨팅, 양자암호통신, 양자전송 등의 최적화 기술로 적용될 수 있을 것으로 기대”한다고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙)의 지원을 받아 KIST 주요사업 및 한국연구재단 양자컴퓨팅기술개발사업, 기초연구사업-우수신진연구, 정보통신기획평가원 양자암호통신집적화 및 전송기술고도화 사업, 국가과학기술연구회 창의형 융합연구사업으로 수행되었으며, 연구결과는 국제 학술지인 「Physical Review Letters」 (IF : 9.161, JCR(%) : 7.558 %) 최신호에 표지 논문으로 게재되었다. * (논문명) Demonstration of Complete Information Trade-Off in Quantum Measurement - (제 1저자) 한국과학기술연구원 홍성진 박사후연구원 - (공동교신저자) 한국과학기술연구원 임향택 선임연구원 - (공동교신저자) 한국과학기술연구원 이승우 책임연구원 ‘약한 측정’, ‘되돌림 연산’이 가해진 양자 상태의 모식도 및 양자 정보 보존 관계 (G:측정으로 얻은 정보, F:측정 후 양자상태로 남아있는 정보, R: 되돌림 성공 확률) Physical Review Letters 표지 논문 선정

- 452

- 작성자양자정보연구단 홍성진·임향택·이승우 박사팀

- 작성일2022.04.07

- 조회수13071

-

451

도심에서 캐는 금맥, 도시광산 실현시킬 기술 나왔다.

- 이온, 부유고형물 공존 조건에서도 뛰어난 금 회수 성능 - 회수공정 비용/시간 대폭 감소 및 소재 대량생산, 반복 재활용 가능 금속자원의 99.3%를 수입에 의존하는 우리나라의 1인당 금속자원 소비량은 OECD 최고 수준이며 신재생에너지, 헬스케어, 반도체 등 다양한 산업에서 귀금속에 대한 소비량은 점점 증가하고 있다. 귀금속 중에서도 특히 금(金)은 전기, 전자산업 분야에서 배터리, 전기자동차, 신재생에너지 등 다양한 수요가 있으나 한정된 양과 높은 가격으로 인해 해당 산업에서 항상 큰 변수로 작용하고 있다. 전 세계적으로 폐기물에서 귀금속을 추출하는 ‘도시광산’에 대한 연구가 활발히 진행되는 것도 이러한 이유이다. 하지만 폐자원을 활용하여 고순도의 금을 추출하는 기술의 대다수는 다량의 화학물질과 고온의 에너지를 필요로 하고 있어 환경규제 및 효율 문제를 안고 있다. 국내 연구진이 폐기물로부터 귀금속 회수율을 획기적으로 높일 수 있는 기술을 개발했다. 한국과학기술연구원 (KIST, 원장 윤석진) 물자원순환연구단 최재우, 정경원 박사 연구팀은 다층으로 이루어진 내부 구조를 고분자 껍질이 감싸고 있는 캡슐형 소재를 개발해 세계 최고수준인 99.9% 회수효율의 금회수공정을 개발했다고 밝혔다. 개발한 소재는 금 이온을 캡슐 내부에 가두어 회수하기 때문에 기존 흡착소재들과 비교해 회수 효율이 높다는 장점과 함께 고분자 껍질이 금 이온을 통과시키지만, 금과 함께 존재하는 부유 고형물질은 통과시키지 않아 내부구조가 막히는 현상을 방지할 수 있다는 장점도 갖고 있다. 다층으로 이루어진 내부구조에는 금 이온에만 반응하는 기능기를 도입해 14종의 이온 및 3종의 부유 고형물질이 공존하는 조건에서도 고분자 껍질을 통과한 금을 안정적으로 회수할 수 있었다. 캡슐형 소재는 용매교환법 고분자 용액을 녹이지 못하는 용액에 침전시켜 용매를 추출하여 다공성을 부여하는 방식의 제조법 을 기반으로 연속공정을 통해 생산가능하며 해당 소재를 10회 재생하여 재이용한 결과에 있어서도 99.9% 이상의 회수 성능을 유지함으로써 효율성과 안정성을 함께 입증했다. KIST 최재우, 정경원 박사는 “본 연구를 통해 개발된 소재는 기존 귀금속 회수를 위해 개발된 물질들이 갖고 있는 문제점을 해결함과 동시에 합성에 대한 용이성과 현장 적용성 높은 큰 입경 특성을 기반으로 관련 산업공정에 즉각적으로 적용 가능한 형태라는 큰 장점이 있다”라며, “본 연구를 통하여 회수 소재의 화학적인 특성 뿐 아니라, 소재의 형태도 수중 금속자원을 회수하는 데 매우 중요한 역할을 할 수 있었다.”라고 밝혔다. 제1저자인 KIST 정영균 박사는 “이번 연구 결과는 자동차, 석유화학 등 다양한 산업에서 발생되는 폐기물과 귀금속 스크랩으로부터 금속자원을 선택적으로 회수 및 정제 가능한 국내 최초 친환경 공정 개발의 기반이 될 것으로 기대한다. ”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙) 지원으로 KIST 주요사업과 소재혁신선도사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 화학공학 분야 국제학술지 ‘Chemical Engineering Journal’ (IF : 13.273, JCR 분야 상위 2.448%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Cage-like amine-rich polymeric capsule with internal 3D center-radial channels for efficient and selective gold recovery - (제 1저자) 한국과학기술연구원 정영균 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 최재우, 정경원 책임연구원 그림 설명 금 회수 소재 제작 과정 및 물리/화학적인 구조 소재의 금 회수 컨셉(왼쪽) 및 금 회수 성능 대표 그림(오른쪽) KIST 물자원순환연구단 최재우, 정경원 박사팀에서 개발한 귀금속 회수의 프로세스. (왼쪽부터) 금 함유 폐액, KIST 연구진이 친환경으로 금을 회수할 수 있게 개발한 원형 고분자 껍질(흰색)로 감싸진 캡슐형 소재, 회수 공정을 통해 추출된 금, 고순도 금으로 정련된 회수된 금 KIST 정영균 박사후 연구원이 개발한 금 회수 소재를 통해 추출된 금을 살펴 보고 있다.

- 450

- 작성자물자원순환연구단 최재우·정경원 박사팀

- 작성일2022.04.05

- 조회수24788

-

449

상온에서 동작하는 양자컴퓨터, 길이 보인다.

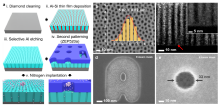

- 다이아몬드 기반 양자컴퓨터의 큐비트를 나노미터 정밀도로 생성하는 기술 개발 - 책상 위에서 상온으로 동작하는 양자컴퓨터 제작에 응용 기대 양자컴퓨터는 큐비트(qubit)를 양자 계산 기본단위로 쓰는 새로운 개념의 컴퓨터다. 기존 컴퓨터의 비트(bit)는 0과 1중 한 번에 하나의 값만 나타낼 수 있지만, 양자컴퓨터의 큐비트는 0과 1을 동시에 나타낼 수 있어(중첩) 여러 계산을 병렬로 처리할 수 있다. 또한, 큐비트가 늘어날수록 양자컴퓨터의 정보처리 능력은 기하급수적으로 늘어난다. 현재 양자컴퓨터 분야에서 가장 앞서나가는 곳은 IBM, 구글 등 글로벌 기업으로, 초전도체를 이용해 큐비트를 개발하고 있다. 하지만 초전도체 기반 양자컴퓨터는 극저온 환경에서 동작하므로 온도를 유지하기 위한 부수 장치가 필요하다. KIST는 상온, 대기압에서 동작이 가능한 다이아몬드 큐비트 기반 양자컴퓨터를 개발하고 있으나 큐비트를 여러 개, 정확히 원하는 위치에 만들어내지는 못하고 있었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 양자정보연구단 정호중 박사 연구팀은 나노 홀 마스크를 이용해 다이아몬드 큐비트를 나노미터 단위 정밀도로 생성하는 데 성공했다고 밝혔다. 본 연구에서 개발한 나노 홀 마스크는 10 nm 이하 사이즈로, 이온이 마스크의 나노 홀을 통해서만 주입되기 때문에 정확한 위치에 다이아몬드 큐비트 생성이 가능하다. 연구진은 실리콘과 알루미늄을 동시에 쌓을 때 잘 섞이지 않는 특성을 이용하여 나노 홀 마스크를 개발하였다. 이는 물과 기름을 나노미터 단위로 촘촘히 가까이 배치해 기름 안에 물기둥을 만드는 것에 비유할 수 있다. 기름에 해당하는 실리콘 안에 물기둥에 해당하는 나노 알루미늄 기둥을 만든 다음 알루미늄 기둥만 제거하면 구멍이 생겨 나노 홀 마스크가 완성된다. 연구진은 나노 홀 마스크를 통해 제작한 큐비트를 측정하여 정밀하게 제어된 3개 이상의 다이아몬드 큐비트를 관측하였다. 정호중 박사는 “나노 홀 마스크를 통해 향후 지속해서 큐비트 개수를 늘려나갈 수 있는 확장성을 확보함으로써 현재 KIST에서 진행 중인 다이아몬드 기반 상온 포터블(portable) 양자 컴퓨터 개발에 한 걸음 더 다가간 것이 이번 연구성과의 의의”라며, “향후 공정 최적화를 통해 수율을 높이고 다이아몬드 큐비트 성능을 향상시킬 계획”이라고 밝혔다. 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙)의 지원으로 KIST 주요사업, 국가과학기술연구회 창의형융합연구사업, 한국연구재단 양자컴퓨팅기술개발사업, 정보통신기획평가원 정보통신방송기술개발및표준화사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 나노 분야 국제저널인 ‘Nano Letters ’ (IF: 11.19, JCR 분야 상위 9.1%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Sub-10 nm Precision Engineering of Solid-State Defects via Nanoscale Aperture Array Mask - (제1저자) 한국과학기술연구원 황태연 박사후연구원 - (제1저자) 한국과학기술연구원 이정현 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 정호중 선임연구원 그림 설명 다이아몬드 위에 나노 마스크 제작 과정과 제작된 나노 마스크 제작된 나노 마스크를 이용해 생성한 큐비트의 특성 분석 결과

- 448

- 작성자양자정보연구단 정호중 박사팀

- 작성일2022.03.29

- 조회수13296

-

447

‘세계 최초’, 준안정상 팔라듐 수소화물 개발

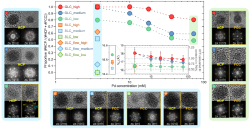

- 네이처(Nature) 게재, 새로운 경량원소 합금소재의 新패러다임 제시 국내 연구진이 세계 최초로 팔라듐 수소화물*의 존재와 생성원리를 밝혔다. 또한 이를 바탕으로 수소와 리튬 등의 경량 원소를 함유하는 합금소재의 새로운 합성 방법론을 제시함에 따라 수소연료전지와 저장장치 등 친환경 에너지소재 개발을 향한 국제사회의 움직임이 더욱 가속화될 전망이다. *수소화물 (水素化物, hydride) : 수소가 다른 원소와 결합한 화합물 한국과학기술연구원(원장 윤석진, 이하 KIST)은 청청신기술연구본부 천동원 박사팀이 기존에 보고된 바 없는 새로운 준안정상 팔라듐 수소화물(PdHx) 소재 개발과 함께 생성 기전을 규명하는 데 성공했다고 밝혔다. 이번 연구 결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘네이처’(Nature, IF 49.962) 지 최신호에 게재됐다. ‘준안정상’(metastable phase) 물질이란 열역학적으로 에너지가 낮은 안정한 상태로 존재하는 대부분의 물질과 다르게 열역학적 에너지가 안정상 보다 높지만, 안정상으로 변화하는데 필요한 에너지의 양이 매우 커서 준안정 상태로 존재하는 물질이다. 다이아몬드와 흑연을 대표적인 예로 들 수 있다. 다이아몬드와 흑연은 같은 탄소로 이뤄져 있지만 일반적인 대기압과 상온에서 흑연은 안정상(stable phase), 다이아몬드는 준안정상(metastable phase)으로 존재한다. 열역학적으로 에너지가 높고 불안정한 상태인 다이아몬드가 낮은 에너지와 안정한 상태의 흑연으로 변화하려면 매우 큰 에너지가 필요하다. 이에 따라 물질의 집합 상태가 다른 상으로 변화하는 상변태(phase transformation)를 하지 않고 준안전상으로 존재한다. 그간 준안정상을 통해 새로운 성능을 갖는 소재의 개발에 대한 많은 연구가 이뤄졌으나, 절삭·가공용 다이아몬드 합성과 박막증착처럼 주로 경험적인 방법론에 의존해 한계를 보여왔다. KIST 연구진은 백금과 비슷한 촉매 작용과 함께 수소를 흡수하는 성질로 차세대 수소 에너지의 핵심소재로 주목받고 있는 팔라듐에 주목했다. 연구진은 준안정상 소재 개발의 체계적인 이론화를 위해, 투과전자현미경 액상셀 내부에 수소가 충분한 수소분위기*를 조성하고 팔라듐 결정을 성장시켜 새로운 결정구조를 갖는 준안정상 팔라듐 수소화물을 직접 합성하는데 성공했다. 이렇게 개발된 준안정상 팔라듐 수소화물은 안정상 소재보다 우수한 열안정성과 더불어 수소저장 성능이 2배에 가까운 것으로 확인됐다. *수소분위기 (hydrogen atmosphere) : 수용액 내부에 수소분자 및 수소라디칼이 급격하게 증가하도록 만든 환경. KIST 연구진은 이렇게 개발한 준안정 금속 수소화물 합성법의 과학적 근거를 마련하기 위해 2차원 전자현미경 이미지들을 3차원 이미지로 재구성하는 원자분해능 전자토모그래피(Atomic Electron Tomography) 분석법으로 나노미터 크기의 금속 수소화물 결정을 분석했다. 그 결과 3차원 구조의 준안정상 팔라듐 수소화물이 열역학적으로 안정적임을 증명했다. 연구진은 이를 토대로 안정상 중심의 소재 개발 연구가 주종을 이뤄온 국제 연구계에 ‘다단계 결정화과정’이라는 새로운 준안정 소재 개발 패러다임을 제시할 수 있게 됐다. KIST 천동원 박사는 “새롭게 개발한 준안정상 소재합성방법론으로 경량원소가 포함된 합금신소재 개발의 중요한 원천기술을 마련하게 됐다”며 “추가 연구를 통해 수소, 리튬 등을 저장할 수 있는 준안정상 기반 친환경 에너지소재 개발과 함께 현대 반도체 산업의 핵심기술이 된 초크랄스키 공정처럼 새로운 소재 혁신의 전기가 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다. 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙)의 지원을 받아 미래소재디스커버리 사업 및 KIST 미래원천청정신기술 개발 사업으로 수행되었다. * (논문명) Metastable Hexagonal Close-Packed Palladium Hydride in Liquid Cell TEM - (제 1저자) 한국과학기술연구원 홍재영 연구원 (現, UIUC) - (제 1저자) 한국과학기술연구원 배지환 전문원 - (교신저자) Postech 손창윤 교수 - (교신저자) KAIST 양용수 교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이영수 박사 - (교신저자) 한국과학기술연구원 유성종 박사 - (교신저자) 한국과학기술연구원 천동원 박사 그림 설명 팔라듐 수용액 내 팔라듐 내 팔라듐 농도와 전자빔 강도에 따른 준안정 팔라듐 수소화물(HCP) 생성 비율 및 준안정상 내부 수소 함량. 강한 전자빔에 의해 조성된 충분한 수소 분위기가 준안정상 생성에 필수적임을 보여줌. 투과전자현미경을 통해 관찰한 액상 내 준안정 팔라듐 수소화물 나노입자 생성과정 실시간 분석 원자분해능 토모그래피 분석법을 통해 밝혀낸 준안정 팔라듐 수소화물 나노입자의 의 3차원 원자구조 및 준안정상 나노입자 생성과정 모식도

- 446

- 작성자청청신기술연구본부 천동원 박사팀

- 작성일2022.03.24

- 조회수7886

-

445

초음파로 충전하는 인체·바닷속 전자기기

- 마찰발전 이용, 초음파 무선 에너지 전송 효율↑ - 바닷속 또는 인체삽입형 전자기기의 배터리 무선 충전에 활용 기대 의료기술의 발전과 고령화가 맞물려 인공 심박동기, 제세동기와 같은 인체삽입형 전자기기를 이용하는 환자 수가 전 세계적으로 증가하는 추세이다. 현재는 인체삽입형 전자기기의 배터리를 교체하려면 절개수술이 필요하며 이 과정 중 합병증이 발생하기도 한다. 이에 따라 인체 내부에 무선으로 전력을 전송해 배터리를 충전하는 기술의 필요성이 부각 되고 있다. 무선 전력전송 기술은 이외에도 해저케이블의 상태를 진단하는 센서와 같이 수중 환경에서 배터리를 충전해야 하는 기기에 필요하다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 전자재료연구센터 송현철 박사 연구팀이 이러한 문제를 해결할 수 있는 초음파 무선 전력전송 기술을 개발했다고 밝혔다. 대표적인 무선 전력 전송기술로는 전자기유도 방식과 자기공명 방식이 있다. 전자기유도 방식은 이미 스마트폰과 무선 이어폰 등에서 쓰이는 기술이지만 물이나 금속과 같은 전도체는 통과하지 못하고, 충전거리도 매우 짧다. 또한 충전 중 발열 문제로 신체에 해를 끼칠 수 있는 단점이 있다. 자기공명 방식은 자기장 발생 장치와 송신장치의 공진주파수가 정확하게 일치해야만 하므로 와이파이나 블루투스와 같은 무선통신 주파수와 간섭을 일으킬 우려가 있다. 연구진은 전자기파나 자기장 대신 초음파를 에너지 전송매체로 채택했다. 이미 바다에서는 초음파를 이용한 소나 장비가 보편화되어있으며, 의료계에서는 장기 또는 태아 상태를 진단할 때 초음파를 흔히 쓸 정도로 인체에 대한 안정성이 보장되었다. 그러나 기존의 초음파를 이용한 에너지 전송기술은 에너지 효율이 낮아 상용화가 어려웠다. 연구진은 매우 작은 기계적 진동도 전기에너지로 변환이 가능한 마찰발전 원리를 이용하여 초음파를 수신하고 전기에너지로 변환하는 소자를 개발했다. 연구진은 마찰 발전기에 강유전물질을 추가함으로써 채 1%도 되지 않던 기존 초음파 에너지 전송효율을 4% 이상으로 크게 높였다. 이를 통해 6cm 떨어진 거리에서 8mW 이상의 전력을 충전하는 데 성공하였는데, 이는 200개의 LED를 동시에 키거나 혹은 물속에서 블루투스 센서를 작동시켜 데이터를 전송할 수 있는 정도의 수치이다. 또한 연구진이 개발한 소자는 에너지 전환 효율이 높아 열 발생이 거의 없었다. 송현철 박사는 “본 연구에서 초음파를 통한 무선 전력 충전으로 전자기기 구동이 가능함을 보였기에, 앞으로 소자의 안정성과 효율을 더 개선한다면 배터리 교체가 번거로운 체내 이식형 센서 또는 심해저 센서에 전력을 무선으로 공급하는 기술로의 적용이 기대된다”라고 이번 연구 결과의 의의를 설명하였다. 이번 연구결과는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙) 국가과학기술연구회 창의형융합연구사업, 한국연구재단 신진연구개발사업과 산업통상자원부(장관 문승욱) 한국에너지기술평가원 에너지기술개발사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 에너지 분야 국제 학술지인 ‘Energy & Environmental Science’ (IF: 38.5, JCR 분야 상위 0.182%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Ferroelectrically augmented contact electrification enables efficient acoustic energy transfer through liquid and solid media - (공동 1저자) 한국과학기술연구원 김현수 학생연구원 - (공동 1저자) 한국과학기술연구원 허성훈 위촉연구원 - (공동교신저자) 인하대학교 정종훈 교수 - (공동교신저자) 한국과학기술연구원 송현철 책임연구원 그림설명 그림 1. 바닷속에서 초음파를 전송해 무선으로 전력을 발생시켜 무인 잠수정 또는 센서를 구동하는 개념도 그림 2. 초음파 프로브를 이용해 신체 삽입형 전자기기의 구동을 위한 전력을 무선충전하는 아이디어 개념도 그림 3. 사람 인체를 대신해 돼지 피부와 살을 통과해 무선으로 에너지 전송하는 사진 그림 4. 수중에서 초음파로 무선으로 에너지를 전송하여 200개의 LED 조명을 켜고, 무선센서를 실시간으로 구동하는 사진 그림 5. KIST 전자재료연구센터의 송현철 박사(책임연구원) 연구팀은 물 속과 인체 내에서도 초음파를 이용해 무선 에너지를 전송하는 전자기기 시스템을 개발했다. (좌부터) 전자재료연구센터 김현수 학생연구원, 송현철 박사(책임연구원), 허성훈 박사(위촉연구원) 그림 6. 연구의 제1저자인 KIST 전자재료연구센터의 허성훈 박사(좌)와 김현수 학생연구원(우)이 개발한 전자 소자기기를 물속에 설치하여 초음파를 수신해 전기에너지로 변환해 LED 불빛을 밝히는 실험을 하고 있다.

- 444

- 작성자전자재료연구센터 송현철 박사팀

- 작성일2022.03.22

- 조회수10605

-

443

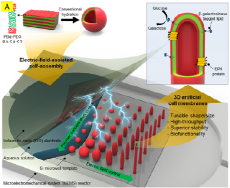

‘5일→50일’ 인공세포막 안정성 대폭 향상

- 세포막 닮은 바이오센서 구조물 고내구성·대면적화 기술 개발 성공 - 실리콘기판에 자유자재로 3차원 형상 구현…초민감센서 구현 급물살 세포막은 세포 안팎의 보호막이자 지구상에서 가장 정확하고 정밀한 바이오센서이기도 하다. 한 면은 물과 잘 섞이는 친수성, 다른 면은 잘 섞이지 않는 소수성의 이중막 형태를 지닌 세포막은 수도꼭지처럼 이온채널을 여닫으며 외부의 물리화학적 자극을 전기신호로 바꿔 세포에 전달한다. 이에 따라 전 세계적으로 세포막의 탁월한 감지 및 정보전환 기능을 모사하는 바이오센서에 대한 연구가 활발하다. 하지만 인공 세포막 구조물의 경우 최대 5일 정도에 불과한 유지기간이 걸림돌이 되어 왔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 뇌과학창의연구단 김태송 박사 연구팀이 실리콘 기판 위에서 50일 넘게 안정적으로 유지되는 세포막 인공구조물 개발에 성공했다고 밝혔다. 학계에 보고된 기간 중 최장기간이다. 김태송 박사팀은 지난 2018년에도 5일 간 유지되는 인공세포막을 구현한 데 이어, 이듬해인 2019년에는 이 인공세포막 표면에 세로토닌 단백질을 결합시킨 구조체에서 양이온이 내부로 전달되는 모습을 관측하며 바이오센서로서의 응용 가능성을 확인한 바 있다. 하지만 인공세포막을 이용한 생명과학 연구와 실질적인 바이오센서 상용화를 위해서는 최소 1개월 이상의 내구성이 필수적이다. KIST 연구진은 5일 정도 수준에 머물던 인공세포막의 생존기간을 연장하기 위해 폴리머 재료의 일종인 블록코폴리머(BCP, block co-polymer)에 주목했다. 블록코폴리머는 2개 이상의 블록으로 구성된 고분자로, 인체 세포막의 친수성과 소수성처럼 서로 다른 특성의 블록을 반복적으로 길게 배열할 수 있다. 김태송 박사 연구팀은 먼저 실리콘 기판 위에 지름 8㎛(마이크로미터) 크기의 홀 수 만 개를 규칙적으로 배열한 뒤, 표면처리를 통해 각각의 홀에 일정량의 블록코폴리머 용액을 넣어 건조시키는 기술을 개발했다. 이어 이를 삽입한 극미세 유채채널의 상부 판상 전극과 하부 실리콘 기판 사이에 전기력이 작용하는 전계(electric field)를 걸어 비눗방울 모양의 블록코폴리머 이중막 구조물을 만들었다. 이는 용액의 농도와 인가되는 전계 및 주파수에 따라 특정한 모습의 구조물이 유지되는 영역의 존재를 발견한 것으로, 비눗방울 같은 구형부터 튜브 같은 원통형까지 인공세포막의 크기와 모양을 마음대로 조절할 수 있는 길을 제시한 것이다. KIST 연구진은 최종적으로 이렇게 형성한 3차원 블록코폴리머 이중막 구조물의 외부를 인체의 구성성분과 유사하며 탄력성과 복원력이 뛰어난 다공성 하이드로젤로 채워 단단히 고정함으로써 50일 이상 안정적으로 유지되는 인공세포막을 구현하는 데 성공했다. 또한 블록코폴리머 이중막 구조물로 수천 개의 튜브형 구조물(실리아)로 이뤄진 소장 내 상피세포를 모사해 인공장기 구조물을 제작하고 당류 분해효소(β-galactosidase)를 결합시켜 인공장기 소재로서의 활용 가능성도 입증했다. KIST 김태송 박사는 “지금까지 전 세계 대부분의 인공세포막 연구가 실리콘 기판 위에 2차원 평면형 구조물을 올리는 것이 대부분이었던 가운데 처음으로 3차원 인공세포막 구조물 제작 기술을 개발한 데 이어 안정적인 유지기간을 10배 이상으로 늘리는 데도 성공하게 됐다”며 “인공세포막 대량생산의 길을 제시한 이번 연구가 세포의 기능을 닮은 초고감도 바이오센서, 신약 개발을 위한 약물스크리닝, 뇌신경 전달 물질이나 호르몬 등의 역할을 규명하는 생명현상 연구의 플랫폼 기술로 더욱 발전할 수 있기를 기대하고 있다”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙)의 지원으로 KIST 주요사업, 범부처전주기의료기기연구개발사업단, 한국연구재단 중견연구자지원사업을 통해 수행되었으며, 연구 결과는 저명 국제학술지인 네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications) (IF : 14.919, JCR 분야 상위 4.86%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Tunable and scalable fabrication of block copolymer-based 3D polymorphic artificial cell membrane array - (제 1저자) 한국과학기술연구원 강동현 (전문원), 한원배 (박사후연구원) - (교신저자) 한국과학기술연구원 김태송 (책임연구원) 그림설명 A: 기판위에 상,하부 전계를 인가하여 블록코폴리머 (PBd-PEO) 농도와 전계의 조절에 의하여 다양한 크기 와 모양의 이중막 구조물 제작 모식도 B: 제작된 수많은 구형 및 튜브형 구조물들과 구조물 한 개를 확대한 측면 공초점 현미경 사진 C: 각각의 구형 및 튜브형 구조물 크기 분포

- 442

- 작성자뇌과학연구소 김태송 박사팀

- 작성일2022.03.22

- 조회수18544

-

441

접혔다 펴졌다 암세포를 직접 뚫는 나노머신 개발

- 분자의 기계적 움직임으로 세포에 침투하여 사멸시키는 '나노머신' 개발 - 암세포 근처에서만 풀리는 걸쇠 분자를 이용하여 암세포만 선택적으로 침투 단백질은 몸 안에서 에너지를 활용해 기계적 움직임으로 구조를 변화하고 생명현상에 관여한다. 단백질의 아주 작은 구조적 변화까지도 생명현상에 지대한 영향을 끼치기 때문에 단백질은 생물학적 ‘나노머신’에 비유된다. 이런 단백질을 모사한 나노머신을 개발하여 세포 환경에서 움직임을 구현하고자 하는 시도는 최근에 많은 조명을 받고 있다. 하지만, 나노머신으로 의미있는 움직임을 구현하고, 이를 의약학적으로 적용하려는 시도는 세포가 스스로를 보호하려는 다양한 기작들로 인해 어려움을 겪고 있다. 한국과학기술연구원 (KIST, 원장 윤석진) 생체분자인식연구센터 정영도 박사팀은 울산과학기술원(UNIST, 총장 이용훈) 에너지화학공학과 곽상규 교수팀, 화학과 유자형 교수팀, 퓨전바이오텍의 김채규 박사와의 공동연구를 통해 암세포 등 특정 세포 환경에서 접힘, 펴짐 등 분자의 움직임을 통해 세포막을 뚫고 침투해 세포를 죽이는 새로운 방식의 생화학적 나노머신을 개발했다고 밝혔다. 공동연구팀은 단백질의 계층적 구조에 주목했다. 단백질은 거대 구조의 축과 실제 움직이는 부분이 계층적으로 분리되어 축을 중심으로 특정 부분만 의도적으로 움직일 수 있다. 하지만 움직이는 부분과 축이 같은 계층에 있도록 설계된 대부분의 기존 나노머신의 경우 동시에 두 부분이 같이 움직이게 되어 특정 부분을 의도대로 조종하기 어려웠다. 연구진은 2nm 수준의 금나노입자와 주변 환경에 따라 접히고 펴질 수 있는 분자를 각각 합성하고 결합해 계층적 구조의 나노머신을 만들었다. 이 나노머신은 움직이는 유기분자와 축이 되는 거대 구조인 무기나노입자로 움직임과 방향을 정의해 세포막을 만나면 접히고 펴지는 기계적 움직임을 보였고 세포에 직접 침투해 세포소기관을 망가뜨려 사멸을 유도했다. 이러한 방식은 치료용 약물을 전달하는 방식의 캡슐형 나노 전달체와 달리 항암제를 사용하지 않고 기계적 움직임을 통해 암세포를 직접 죽이는 새로운 방식이다. 연구팀은 한발 더 나아가 나노머신의 암세포 사멸에 더욱 적합하게 기계적 움직임을 제어하기 위해 걸쇠 분자를 나노머신에 끼워넣었다. 끼워넣은 걸쇠 분자는 낮은 pH 환경에서만 풀리도록 설계해 상대적으로 pH가 높은 정상 세포(pH 7.4 내외)에서는 나노머신의 움직임이 제한되어 세포안으로 침투 할 수 없었다. 하지만 암세포 주변(pH 6.8 내외)의 낮은 pH에서 나노머신은 걸쇠 분자가 풀려 기계적 움직임이 유도되고 암세포에 침투하는 결과를 확인했다. KIST 정영도 박사는 “개발한 나노머신은 단백질들이 환경에 따라 형태를 바꾸어 생물학적 기능을 수행하는 것에서 아이디어를 얻었다. 약물 없이 나노머신에 붙은 분자의 기계적 움직임으로 직접 암세포에 침투하여 사멸시키는 새로운 방식을 제시하였고, 기존 항암치료의 부작용을 극복할 수 있는 새로운 대안이 될 수 있다.” 라고 밝혔다. 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙)의 지원을 받아 KIST의 주요사업과 한국연구재단 중견 연구자 사업 및 바이오의료기술사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 화학 분야의 권위지인 ‘Journal of the American Chemical Society’ (IF: 15.42) 최신 호에 게재 및 Supplementary Cover에 선정되었다. * (논문명) Stimuli-Responsive adaptive nanotoxin to directly penetrate the cellular membrane by molecular folding and unfolding - (제 1저자, 교신저자) 한국과학기술연구원 정영도 선임연구원 - (교신저자) 울산과학기술원 곽상규 교수 - (교신저자) 퓨전바이오텍 김채규 박사 - (교신저자) 울산과학기술원 유자형 부교수 그림설명 [그림 1] 암세포만 골라 침투하여 죽이는 나노머신과 그 작동원리 [그림 2] 암세포에 분자의 기계적 움직임을 이용하여 세포 속으로 직접 침투하고, 세포내 소기관을 망가뜨려 암 세포를 죽이는 나노머신

- 440

- 작성자생체분자인식연구센터 정영도 박사팀

- 작성일2022.03.21

- 조회수9868

-

439

방사광 가속기 탄소중립 기술 개발의 촉매제가 되다.

- 방사광 가속기 기반 실시간 연 X-선 흡수분석법 개발 - 10배 이상 개선된 물산화 전극 개발 최근 지구온난화에 따른 이상기후 현상이 인류의 생존권까지 위협하면서 ‘탄소중립’에 대한 중요성이 어느 때보다 커지고 있다. 우리나라는 ‘2050 탄소 중립’을 선언하고 온실가스 감축을 위해 노력하고 있다. 탄소중립의 실현을 위해서는 이산화탄소의 발생량을 줄이는 그린수소 생산과 더불어 이미 발생한 이산화탄소를 활용하는 CCU기술이 필수적이다. 두 기술이 실제 온실가스 감축에 실효성을 가지기 위해서는 전기화학적 반응을 유도하는 물산화 전극의 활성을 높여 사용되는 에너지를 줄여야한다. 이를 위해 반응 중 촉매 표면의 전자구조를 이해하고자 하는 시도가 계속되었으나 초고진공(Ultra High Vacuum, UHV) 조건에서 실험을 진행해야 하는 어려움으로 계산과학을 통해 간접적으로 예측할 뿐이었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 청정에너지연구센터 오형석, 이웅희 박사팀과 특성분석센터 채근화 박사팀은 국내 최초로 방사광 가속기(10D XAS KIST 빔라인) 기반 실시간 연X-선 흡수분석법을 개발해 ‘그린수소 생산 및 이산화탄소 전환’에 적용되는 물산화 전극의 반응 중 표면 전자구조를 관찰하고 이를 분석해 새로운 전극 제조 방법을 개발했다고 밝혔다. 연구진은 초고진공 조건에서 가속기 기반 연 X-선 흡수분석법으로 반응중 전극표면의 전자구조와 스핀 상태를 측정해 반응중 코발트 물질 구조가 재구성 된다는 사실을 밝혀냈다. 전극물질의 변화를 알아낸 연구진은 이를 통해 물산화 전극의 성능을 향상시키는 방법을 제시했다. 일반적으로 코발트는 산화조건에서 열역학적으로 4가의 산화상태가 되기 쉬우며 물산화 활성이 매우 낮다. 높은 물산화 활성을 유지하기 위해서는 3가의 산화상태를 유지해야 하는데, 연구진이 개발한 공정을 통해 3.2가의 산화상태와 높은 활성을 얻을 수 있었다. 개발된 전극은 상용 코발트 전극과 비교해 1000배 이상의 넓은 전기화학적 표면적을 보였으며, 실제 수전해 시스템에 적용하여 10배 이상의 수소생산 성능 개선을 보였다. KIST 오형석 박사는 “방사광가속기 기반 실시간 연 X-선 흡수분석법을 개발함으로서 촉매 물질 특성에 대한 이해와 성능 향상에 한걸음 더 나아갔다. 이는 인공광합성기술 개발에 필수적인 기술로 향후 그린수소 생산 및 전기화학적 전환 시스템에 중요 기술인 물산화 전극 성능 향상에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙)의 지원을 받아 ‘KIST 주요사업’, ‘Carbon to X 사업’ 및 국가과학기술연구회(이사장 김복철)의 ‘창의형 융합연구사업’으로 수행되었으며, 연구결과는 과학 분야 국제저널인 ‘Nature Communications’ (IF: 14.919, JCR 분야 상위 4.861%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Electrode reconstruction strategy for alkaline oxygen evolution reaction: maintaining Fe-CoOOH phase with intermediate-spin state during electrolysis - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이웅희 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 채근화 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 오형석 책임연구원 그림 설명 [그림1] 방사광 가속기 기반 실시간 연 X-선 흡수분석법 측정 장비 [그림2] 방사광 가속기 기반 실시간 연 X-선 흡수분석법 측정 장비 [그림3] 방사선 가속기 기반 실시간 연 X-선 흡수분석법 측정을 이용한 코발트 촉매의 전자 구조 변화 결과 [그림4] 재구성 방식으로 만든 촉매의 TEM과 SEM 이미지

- 438

- 작성자청정에너지연구센터 오형석·이웅희 박사팀

- 작성일2022.03.17

- 조회수7524

-

437

탈질공정 수요 맞춤형 신바나데이트 촉매 합성기술

- 초저온(210℃급)·고농도 황포함 극한탈질공정 맞춤형 신촉매표면 재단기술 - 상용촉매 대비 고탈질율(30%↑)·고재생능(240℃)·고내구능(3배↑) 부여 탈질촉매 공정은 배기가스에 포함된 초미세먼지의 대표적인 원인물질인 질소산화물(NOX)을 질소로 환원시켜 대기환경을 개선하는 기술이다. 탈질촉매의 활성화에 필요한 막대한 열에너지 감축과 배기가스에 포함된 황(SOX) 기반 피독물에 대한 내구성 확보는 탈질촉매 개발에 당면한 최대 난제다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 극한소재연구센터 김종식, 하헌필 박사팀이 바나데이트 기반 신탈질촉매를 제안하고, 황을 사용하여 촉매 표면을 개질함으로써 초저온에서도 고탈질 특성을 가지고 황에 대한 고내구 특성을 달성하는 기술을 개발했다고 밝혔다. 탈질촉매와 관련한 기존 연구 동향은 바나듐, 전이금속, 희토금속 산화물들을 선정하고, 최적의 물리적 조합조건(성분, 산화조건, 조합순서 등)을 찾는 “금속산화물 기반” 연구였다. 반면 KIST 연구진은 바나듐 산화물과 금속산화물을 화학적으로 융합하는 “금속 바나데이트 기반” 탈질촉매 연구를 제안하였다. 연구진은 기존 금속산화물 기반 촉매와 대비하여 바나데이트 촉매가 보다 우월한 촉매표면, 원자적, 전자적 특성 및 탈질활성을 가져 배기가스에 포함된 증기, 황, 피독물로 인해 촉매 성능이 낮아지는 현상을 개선시킬 뿐만 아니라 수열(hydro-thermal aging)에 대한 내성도 개선시키는 효과가 있음을 밝혔다. 또한 연구진은 촉매를 피독시켜 내구성을 떨어뜨린다고 알려진 황(SOX)에 대한 인식을 전환하여, 황과 산소를 융합시켜 황산염·아황산염 기능기들을 바나데이트 촉매 표면에 생성시키되, 생성된 기능기들이 탈질 반응 및 피독물 분해 반응 활성들을 제어하는 방법론을 고안하였다. 연구진은 황과 산소가 융합되는 촉매 표면의 온도를 변화시켜 기능기들의 종류, 분포, 표면결합 형상(한 자리 결합 또는 두 자리 결합)을 제어하고, 피독물 분해 반응 기작을 규명하였다. 한 자리 결합 또는 황산염이 많은 바나데이트 촉매의 경우 초저온(210℃)에서는 상용 촉매 대비 30% 높은 탈질율을, 220℃ 이상에서는 100%에 가까운 탈질율을 제공한다. 두 자리 결합이 많은 바나데이트 촉매의 경우에는 상용촉매 대비 작은 열에너지(낮은 온도)하에서 피독물들을 효율적으로 분해할 수 있고, 이에 따라 최소 3배 이상의 내구성을 가진다. 예를 들어 배기가스의 온도를 240℃로 설정하면 두 자리 결합이 많은 바나데이트 촉매는 피독물을 원활히 분해하여 탈질율을 회복(재생)할 수 있는 반면에 상용 촉매는 피독물 분해가 어려워 피독 전의 탈질율을 회복시킬 수 없다. KIST 김종식 박사는 “바나데이트는 금속의 종류나 바나듐과 금속의 화학양론비를 제어하여 다양한 결정상들로 가공될 수 있고, 황산염?아황산염 기능기와 융합시 탈질능/재생능/내구능의 맞춤형 증진이 가능하다”고 연구성과의 의의를 밝혔다. KIST 하헌필 박사는 “이번 연구결과는 온도가 낮거나 촉매가 피독되기 쉬운 극한조건에서 운전되는 탈질공정의 다양한 요구를 충족시킬 수 있는 실용화 가능한 기술”이라고 기대했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 임혜숙) 지원으로 KIST 주요사업 및 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업으로 수행되었으며, 이번 연구결과는 화학분야 국제 학회지인 ‘ACS Catalysis’ 및 ‘Chemistry of Materials’ 최신호에 게재되었다. * (논문 1: Chemistry of Materials) Contrasting Catalytic Functions of Metal Vanadates and Their Oxide Composite Analogues for NH3-Assisted, Selective NOX Transformation - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이석현 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 김종식 책임연구원, 하헌필 책임연구원 * (논문 2; ACS Catalysis) Decrypting Catalytic NOX Activation and Poison Fragmentation Routes Boosted by Mono- and Bi-Dentate Surface SO32?/SO42? Modifiers under a SO2-Containing Flue Gas Stream - (제 1저자 및 교신저자) 한국과학기술연구원 김종식 책임연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 김동호 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 하헌필 책임연구원 그림 설명 [그림 1] ACS Catalysis(논문 2; supplementary cover 선정) 이미지 [그림 2] 피독물(AS/ABS) 생성 및 분해기작

- 436

- 작성자극한소재연구센터 김종식·하헌필 박사팀

- 작성일2022.03.15

- 조회수9664