보도자료

-

475

저렴한 황화 니켈 촉매로 ‘CO2 자원화’ 앞당긴다

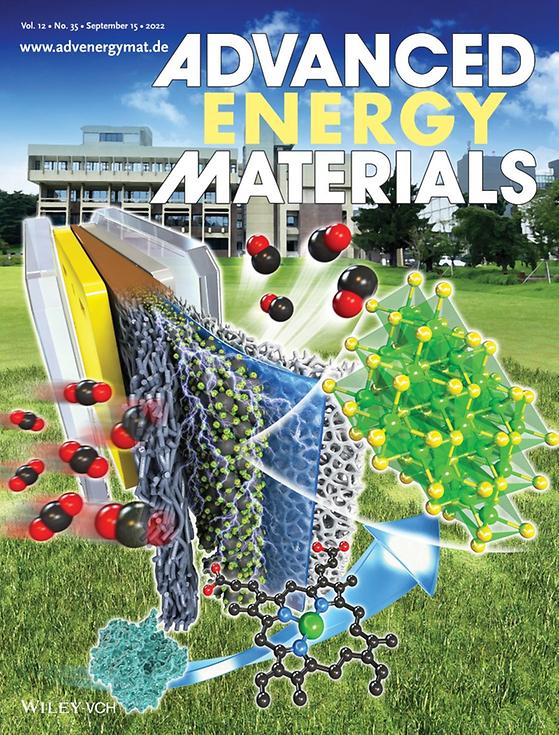

- KIST,‘이산화탄소→일산화탄소’로 전환하는 황화니켈 촉매 개발 - 단원자 촉매의 전자구조를 모사하는 새로운 촉매 개발법 제시 지구 온난화에 따른 기상 이변으로 세계 각국은 최근 수 년 간 극심한 폭염과 가뭄, 홍수 등 재난에 가까운 상황을 겪고 있어 위기감이 고조되고 있다. 이런 가운데 국내 연구진이 지구온난화를 일으키는 온실가스 원인 중 하나인 이산화탄소의 자원화를 실현할 새로운 촉매 소재를 개발해 화제다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 청정에너지연구센터 오형석·이웅희 박사팀이 온실가스의 주범인 이산화탄소를 산업계의 원료로 쓰이는 일산화탄소로 전환할 때 쓰이는 황화니켈 촉매 물질을 개발했다고 밝혔다. 개발된 촉매는 실제 전환 시스템에 적용한 결과 기존 니켈단일원자 촉매보다 3배 이상의 이산화탄소 전환 성능을 보였다. 이산화탄소는 지구온난화를 유발하는 물질 중 대부분을 차지하며 온실효과에 미치는 영향 또한 가장 크다. 그런데 전기화학적 환원 반응을 이용하면 일산화탄소, 에틸렌, 개미산, 메탄올 등 유용한 화합물로 변화시킬 수 있어 이를 포집·활용·저장하고자 하는 연구개발이 활발히 이루어지고 있으며, 특히 일산화탄소(CO)는 산업계에서는 매우 중요한 기초 원료로 이용된다. 일산화탄소는 화학적으로 매우 불안정해 화학, 금속, 전자산업 등에서 환원제로 주로 활용되고 있으며, 에너지 투입 대비 생산량이 많아 이산화탄소로 만들 수 있는 화학원료 중에서도 경제적 가치가 가장 높은 물질이다. 이산화탄소의 일산화탄소 전환 연구는 가격이 비싼 은과 금 같은 귀금속 촉매를 기반으로 이루어져 왔다. 본격적인 상용화를 위해서는 저렴한 촉매 소재의 개발이 관건이었는데, 니켈(Ni) 기반의 단일원자 촉매가 귀금속 촉매의 대안으로 개발되었지만 이산화탄소 전환 속도, 즉 최대 전류량이 낮다는 한계가 있었다. 연구진은 상대적으로 저렴한 황화 니켈 촉매를 제안하고, 이를 실제 시스템에 적용해 높은 성능을 얻었다. 일반적으로 단일 원자상태의 니켈만 이산화탄소 전환이 가능하고, 이외의 금속상태의 니켈 촉매는 이산화탄소 전환 성능이 없다고 알려져 있었다. 하지만 실시간 분석(Operando analysis)을 통해 연구한 결과 황화니켈 촉매는 반응 중에 단일 원자 니켈 촉매의 전자구조를 모사해 높은 전기화학적 이산화탄소 전환 활성을 보이는 것을 확인했다. 또한 전력효율(패러데이 효율3))역시 기존 니켈 단일원자 촉매(22%)보다 3배 이상(70%) 향상되는 것으로 확인됐다. KIST 오형석 박사는 “니켈 단일원자 촉매의 반응과 거동을 실시간으로 분석해 모사한 황화니켈 촉매 물질은 전자구조 모방이라는 독창적인 촉매 연구개발 방법을 통해 탄생했으며, 이러한 방법을 통해 다양한 저가 촉매를 개발할 수 있는 새로운 가능성을 제시했다는데 이번 연구의 의의가 있다.”고 말했다. 또한 “향후 장시간 내구성 등의 후속연구를 통해 황화니켈 촉매의 빠른 상용화에도 힘쓸 계획”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호)의 지원을 받아 ‘KIST 주요사업’, ‘Carbon to X 사업’ 및 국가과학기술연구회(이사장 김복철)의 ‘창의형 융합연구사업’으로 수행되었다. 또한, 에너지 환경 분야 국제 저널인 「Advanced Energy Materials」 (IF: 29.698, JCR 분야 상위 2.464%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Real-Time Mimicking the Electronic Structure of N-Coordinated Ni Single Atoms: NiS-Enabled Electrochemical Reduction of CO2 to CO - (제 1저자) 한국과학기술연구원 한만호 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이웅희 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 오형석 책임연구원 그림설명 [그림 1] Ni 단일 원자 촉매 모사 NiS 촉매 개요도 [그림 2] NiS 촉매가 Ni 단일 원자 촉매의 전자구조를 반응 중에 모사함을 나타낸 개요도 [그림 3] NiS 촉매가 Ni 단일 원자 촉매를 이산화탄소 전환 반응 중에 모사하는 방법을 예상한 모식도 [그림 4] Ni 단일 원자 촉매와의 전자구조 유사도와 이산화탄소 전환 효율 간의 관계

- 474

- 작성자청정에너지연구센터 오형석 박사팀

- 작성일2022.09.18

- 조회수8681

-

473

리튬 이온 배터리 열화의 비밀을 밝히다

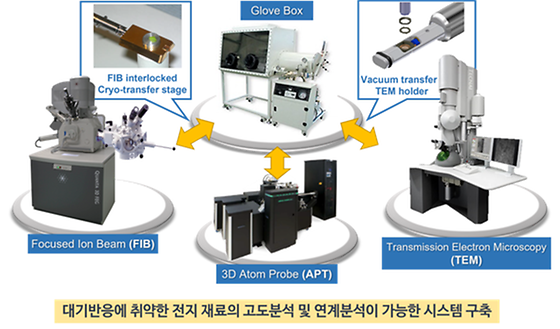

- KIST, 자체 개발 원스톱 배터리분석플랫폼으로 리튬이온 이동경로 규명 - 음극재 팽창·열화 메커니즘 확인…안정성·고효율 소재설계 새 방향 제시 전 세계적인 탄소중립 노력 속에 내연기관 자동차를 전기차로 전환하려는 글로벌 완성차 기업들의 연구개발도 활발하게 이루어지고 있다. 이와 함께 전기차의 핵심인 배터리 성능 향상을 위한 경쟁도 더욱 치열해지고 있다. 현재 시장의 대세는 리튬 이온 배터리로, 지난 1991년 상용화된 이후 지속적인 에너지 밀도 및 효율 개선에 힘입어 소형가전부터 전기차에 이르기까지 대부분의 시장을 석권하고 있다. 하지만 여전히 음극재 팽창, 열화와 같이 배터리 내부에서 발생하는 현상은 명확히 밝혀지지 않은 부분이 존재한다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 연구자원·데이터지원본부 안재평 본부장, 특성분석·데이터센터 김홍규 박사 연구팀이 리튬이온의 이동에 의해 배터리 내부 음극소재가 팽창 및 열화되는 과정을 실시간으로 관찰하는 데 성공했다고 밝혔다. 일반적으로 리튬 이온 배터리의 성능과 수명은 이를 충·방전하는 과정에서 발생하는 내부 전극물질의 다양한 변화에 의해 영향을 받는 것으로 알려져 있다. 하지만 배터리 내부의 전극과 전해질 등 주요 소재들이 대기환경에 노출되면 순식간에 오염되기 때문에 작동 중의 물질 이동과 소재 변화를 관찰하기가 어려웠다. 따라서 리튬 이온 이동 시 전극물질의 구조변화에 대한 정확한 관찰과 분석이 성능 및 안전성 향상의 최대 관건이 되고 있다. 리튬 이온 배터리는 충전시 리튬 이온이 음극으로 이동하고, 방전시에는 양극으로 이동하는 반응이 일어난다. KIST 연구진은 최근 상용화를 위해 배터리 충전용량을 늘리기 위한 연구가 한창인 실리콘-흑연 복합 음극소재의 실시간 관찰에 성공했다. 이론상 실리콘의 충전용량은 기존의 음극소재인 흑연보다 10배나 더 높지만, 충전 과정에서 실리콘 나노입자의 부피가 4배 가까이 팽창해 성능 및 안전성 확보에 난항을 겪고 있었다. 흑연과 실리콘 사이에 존재하는 기공이 배터리 충전 시 실리콘의 부피 팽창을 수용하여 배터리 부피 변화를 준다고 알려져 있었으나, 지금까지 전기화학 전압 곡선과 함께 이를 직접 관찰해 증명한 적이 없었다. KIST 연구진은 자체적으로 구축한 배터리 분석 플랫폼을 통해 충전중 리튬 이온이 실리콘-흑연 음극 복합체로 이동하는 과정을 직접 관찰하고, 나노 기공의 실질적인 역할 규명을 시도했다. 그 결과 리튬 이온이 흑연, 나노기공, 실리콘의 순서로 주입되는 현상을 실시간으로 관찰하는데 성공했다. 연구진에 따르면, 기공의 크기가 마이크로 단위일 경우에는 기존에 알려진 대로 실리콘의 부피 팽창을 완화해주지만, 나노 크기의 기공은 실리콘의 부피 팽창을 수용하는 것이 아니라 리튬 실리콘 입자보다 먼저 리튬 이온을 저장하는 역할을 담당했다. 따라서 음극소재 설계시 실리콘의 부피팽창을 완화하여 소재의 안전성을 높이면서 동시에 리튬 이온의 저장소 역할을 하는 마이크로, 나노 크기의 기공들을 적절히 분배하는 설계법을 도입할 필요가 있음을 밝혀냈다. KIST 안재평 본부장은 “제임스웹 천체 망원경이 우주탐사의 신기원을 열었다면, KIST의 배터리 분석플랫폼은 전기 배터리의 구조변화 관찰을 가능케 함으로써 소재 연구에 새로운 지평을 열었다고 평가할 수 있을 것”이라며, “향후 대기 노출에 영향을 받지 않는 배터리 소재의 구조변화 관찰을 통해 배터리 소재 설계 혁신에 필요한 추가연구를 이어 나갈 계획이다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원으로 한국연구재단 나노소재원천기술개발사업 및 국가과학기술연구회 창의형융합연구사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 배터리 분야 국제학술지 ‘ACS Energy Letters’ (IF: 23.991, JCR 분야 상위 3.21%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Lithiation Pathway Mechanism of Si-C Composite Anode Revealed by the Role of Nanopore using In Situ Lithiation - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이현정 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 김홍규 선임연구원, 안재평 책임연구원 그림설명 [그림 1] KIST 배터리분석플랫폼 모식도 [그림 2] 전자현미경을 이용한 카본-실리콘 복합체에서의 리튬 이동 관찰

- 472

- 작성자연구자원·데이터지원본부 안재평 박사팀

- 작성일2022.09.01

- 조회수11361

-

471

헌팅턴병 환자의 뇌기능 장애 원인 발견

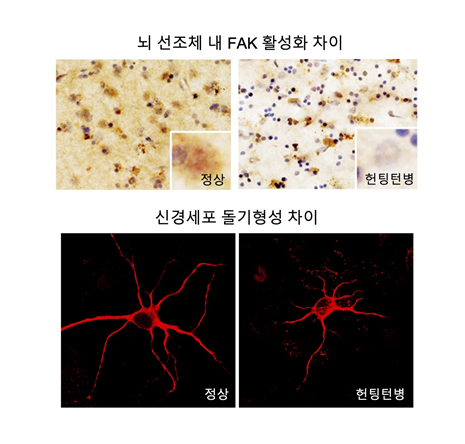

- KIST, 환자 뇌조직에서 시냅스 기능에 중요한 단백질 기능 저하 발견 - 헌팅턴병 시냅스 기능장애 회복 치료에 활용 모색 헌팅턴병(Huntington’s disease)은 헌팅틴(huntingtin) 유전자에 돌연변이가 생겨 발생하는 유전성 뇌질환이다. 보통 40세 전후에 발병한 후, 조절되지 않는 경련성 신체 움직임과 함께 성격변화, 치매 증상을 일으키며 결국 사망에 이르게 하지만 아직까지 치료법이 없는 퇴행성 뇌질환이다. 헌팅턴병 진행과정에서 뇌기능에 중요한 시냅스에 문제가 생기기 시작하고, 병이 진행되면서 결국 뇌의 선조체 부위 뇌세포가 파괴되어, 이러한 헌팅턴병 증상들을 일으킨다고 알려져 있다. 하지만 헌팅턴병 진행과정 중 뇌기능 장애 기전은 아직 정확히 밝혀지지 않았다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 뇌과학연구소 성지혜 책임연구원과 류훈 책임연구원 연구팀은 헌팅턴병 환자 뇌 조직에서 신경돌기 운동성 및 정상적인 시냅스 형성에 중요한 역할을 하는 FAK(Focal adhesion kinase) 단백질 활성이 현저히 감소하는 것을 발견했다고 밝혔다. 정상적인 뇌에서 활성화된 FAK 단백질은 신경돌기 운동성 및 정상적인 시냅스 형성에 필수적이기 때문에 뇌기능에 중요한 역할을 한다. KIST 연구진은 헌팅턴 세포 및 동물모델, 그리고 실제 헌팅턴 환자 뇌 조직까지 다양한 시스템에서 FAK 단백질 활성이 현저히 감소하는 것을 확인했다. 특히 이러한 결과를 형광공명에너지전달현상(Fluorescence Resonance Energy Transfer, FRET) 기반 형광분자센서를 통해 살아있는 세포에서 FAK 활성을 정확히 측정하여 검증했다. FAK 단백질이 정상적으로 활성화하기 위해서는 세포막에 존재하는 인지질 중 PIP2(phosphatidylinositol 4,5-biphosphate)가 필수적이다. 연구진은 초고해상도 형광 현미경(Super-resolved structured illumination microscopy)을 이용하여, 헌팅턴병 세포에서 PIP2가 돌연변이 헌팅틴 단백질과 비정상적으로 강하게 결합하면서 세포막내 정상적으로 분포하지 못하는 것을 발견했다. 헌팅턴병에서 이러한 비정상적 PIP2 분포는 FAK 단백질이 활성화 되는 것을 저해하고, 감소된 FAK 단백질 활성은 결국 정상적인 시냅스 기능을 방해하여 헌팅턴병 초기의 뇌기능장애의 원인이 된다. 성지혜 책임연구원은 “본 연구를 통해 밝혀낸 헌팅턴병 환자의 시냅스 기능장애 병리기전은 헌팅턴병 진행과정에서 뇌기능 장애 회복을 위한 치료 타겟으로 활용될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다. 류훈 책임연구원은 “이번 연구 결과는 헌팅턴 환자의 뇌 조직에서 발견한 병리기전이기 때문에 실제 인간의 퇴행성 뇌질환에서 새로운 치료 타겟을 제시하는데 큰 의미가 있다”고 전했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) KIST 주요사업과 한국연구재단 중견연구자지원사업, 삼성미래기술육성사업으로 수행하였으며, 연구 결과는 국제 학술지인 Acta Neuropathologica [IF : 17.088, JCR(%) : 1.648 %] 최신호에 게재됐다. * (논문명) Decreased FAK activity and focal adhesion dynamics impair proper neurite formation of medium spiny neurons in Huntington’s disease - (제1저자) 한국과학기술연구원 이해님 학생, 현승재 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 성지혜, 류훈 책임연구원 그림 설명 [그림 1] 정상 및 헌팅턴병 환자의 뇌조직 내 FAK 활성화 정도 및 신경세포 돌기형성 차이 [그림 2] 돌연변이 헌팅틴의 인지질 분포변화를 통한 FAK 활성저해 기전

- 470

- 작성자뇌과학창의연구단 성지혜 박사팀

- 작성일2022.08.28

- 조회수9940

-

469

차세대 뇌 모사 컴퓨팅을 위한 고성능·고신뢰성 인공 시냅스 반도체 소자 개발

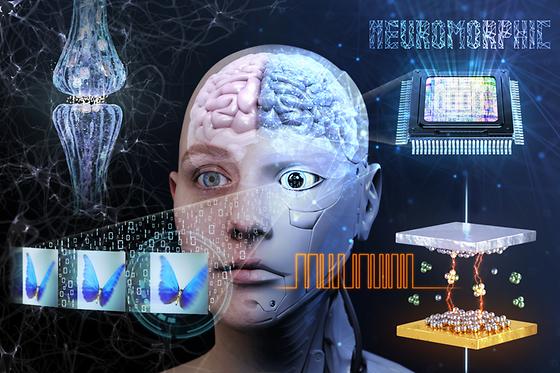

- 인공 시냅스 소자의 성능 극대화할 핵심 변수 발견 - 차세대 뉴로모픽 시스템 개발 청신호 “인공지능·빅데이터 처리 분야 활용 기대” 인간의 뇌를 모사하는 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템 기술은 기존 폰노이만 컴퓨팅 방식의 과도한 전력 소모 등의 한계를 타개하기 위해 대두되었다. 뉴런이 스파이크 신호를 발생시키면 시냅스를 통해 다른 뉴런으로 신호가 전달되는 두뇌 정보 전달 방식을 반도체 소자에 구현하기 위해서는 시냅스의 다양한 연결 강도를 표현할 수 있는 고성능 아날로그 인공 시냅스 소자가 필요하다. 그러나 인공 시냅스로 많이 사용되는 기존 저항 변화 메모리 소자의 경우, 저항 변화를 위해 필라멘트를 성장시킴에 따라 전계의 크기가 커지고 이는 다시 급격한 필라멘트 성장을 만드는 피드백 현상이 발생한다. 이 때문에 필라멘트 타입에서는 아날로그적인(점진적인) 저항변화를 유지하면서 큰 가소성을 구현하기 어렵다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 인공뇌융합연구단 정연주 박사팀이 뉴로모픽 반도체 소자인 멤리스터 소자의 고질적 문제점인 아날로그 시냅스 특성 구현, 가소성 확보 그리고 정보 보존성의 한계를 동시에 해결하여 고성능·고신뢰성 뉴로모픽 컴퓨팅이 가능한 인공 시냅스 반도체 소자를 개발했다고 밝혔다. KIST 연구진은 기존 뉴로모픽 반도체 소자의 성능을 저해하는 작은 시냅스 가소성을 해결하기 위해 활성 전극 이온의 산화환원 특성을 미세 조절하였다. 이후, 다양한 전이 금속들을 시냅스 소자에 도핑하여 활성 전극 이온의 환원 확률을 조절하였다. 그 결과 이온의 높은 환원 확률이 고성능 인공 시냅스 소자를 개발할 수 있는 핵심 변수 중 하나임을 발견하였다. 이를 바탕으로 연구진은 이온의 환원 확률이 높은 티타늄 전이 금속을 기존 인공 시냅스 소자에 도입하여, 시냅스의 아날로그 특성을 유지하면서도 소자의 가소성이 생물학적 뇌의 시냅스(고저항과 저저항의 차이 약 5배) 대비 약 50배 향상된 고성능 뉴로모픽 반도체를 개발하였다. 또한, 도핑된 티타늄 전이 금속의 높은 합금 형성 반응으로 인해 기존 인공 시냅스 소자 대비 정보 보존성이 최대 63배 이상 증가하여 시냅스 장기 강화(long-term potentiation)·장기 약화(long-term depression)와 같은 뇌 기능을 더욱 정밀 모사할 수 있게 되었다. 연구진은 개발한 인공 시냅스 소자를 활용하여 인공신경망 학습패턴을 구현하고, 이를 기반으로 인공지능 이미지 인식 학습을 시도하였다. 그 결과, 에러율이 기존 인공 시냅스 소자 대비 60% 이상 감소하였으며, 손글씨 이미지 패턴(MNIST) 인식 정확도 또한 69% 이상 증가하였다. 연구팀은 이렇게 향상된 인공 시냅스 소자를 통해 고성능 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템의 실현 가능성을 확인하였다. KIST 정연주 박사는 “본 연구는 기존 시냅스 모방 소자의 가장 큰 기술적 장벽이었던 시냅스 동작 범위와 정보 보존성을 획기적으로 개선한 연구이다.”라고 밝히며 “개발된 인공 시냅스 소자에서는 시냅스의 다양한 연결 강도를 표현하기 위한 소자의 아날로그 동작 영역이 극대화되었기 때문에 뇌 모사 기반 인공지능 컴퓨팅 성능이 한 차원 높아질 것”으로 기대했다. 또한 “후속 연구에서는 개발된 인공 시냅스 소자 기반 뉴로모픽 반도체 칩을 제작해 고성능 인공지능 시스템을 구현하여 국내 시스템·인공지능 반도체 분야의 경쟁력을 더욱 높일 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 차세대지능형반도체기술개발사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 국제 저명 학술지인 ‘Nature Communications’ (IF: 17.694) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Cluster-type analogue memristor by engineering redox dynamics for high-performance neuromorphic computing - (제 1저자) 한국과학기술연구원 강재현 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 정연주 선임연구원 그림 설명 [그림 1] 본 연구에서 개발한 인공 시냅스 소자 (왼쪽) 구조, (가운데) 동작 원리 및 (오른쪽) 특성 [그림 2] 인공 시냅스 소자를 이용한 시각정보 처리기술 예시 (소자 성능 개선으로 60% 이상 에러율 감소 확인) [그림 3] 논문 컨셉 이미지

- 468

- 작성자인공뇌융합연구단 정연주 박사팀

- 작성일2022.08.24

- 조회수11192

-

467

충전방식이 배터리 수명 단축의 원인이 될 수 있다?

- KIST, 충·방전 방식에 따른 전지 수명과 최적 성능 상관 관계 확인 - 고도 분석 플랫폼 통한 최신 양극 소재의 용량 저하 메카니즘 규명 전기 자동차의 주행거리를 증가시키기 위해서는 리튬 이온전지의 충전 전압을 높여 에너지 밀도를 극대화 하는 것이 필요하지만, 안전한 전지 구동을 위해서는서는 충전 전압의 ‘안전 상한선’이 존재한다. 상한선을 넘어선 경우 전극 물질 내에 되돌릴 수 없는 구조적, 화학적 변화가 발생하여 전지 수명 단축, 심한 경우에는 열 폭주(Thermal runaway) 현상이 발생해 폭발까지 이어질 수 있어서 급격히 성장하는 전기 자동차 시장에 가장 큰 위험요인으로 작용하고 있다. 리튬 이온전지는 충전시 충전 전압의 안전 상한선을 유지하면서 충전 용량을 최대한 확보하기 위해 주로 정전류-정전압 방식을 활용한다. 먼저 일정한 전류를 흘려주는 방식(정전류, Constant-current)으로 충전을 한 이후 일정한 전압을 유지하는 구간을 삽입하는 방식(정전압, Constant-voltage)이다. 이러한 방식은 최대한의 주행거리를 확보하고, 고속 충전시 발생하는 전지 소재의 입자 불균일성을 완화해 구조 불안정성을 낮추는 역할을 한다고 알려져 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 에너지저장연구센터 장원영 박사, 전북분원 탄소융합소재연구센터 김승민 박사 공동연구팀은 투과 전자현미경 정밀 분석을 통해 그간 보편적이고 효과적인 충전방식으로 통용된 정전류-정전압 방식이 조건에 따라 배터리의 성능저하 원인이 될 수 있다는 점을 밝혀냈다. 연구진은 전기 자동차용 하이-니켈계 양극 소재를 대상으로 충전전압 안전 상한선인 4.3V에서 고속 충·방전 사이클 실험을 진행했다. 이 경우 정전류-정전압 방식이 정전류 충전 방식과 대비해 성능저하가 빠른 현상에 주목했다. 연구진은 투과 전자현미경을 통해 정전류-정전압 충전 과정에서 배터리의 성능 저하를 일으키는 주된 원인인 니켈 부반응이 표면 위주로 집중되어 불균일하게 일어나는 것을 확인했다. 또한 리튬 자리로 이동한 니켈이 방전 시에도 본래의 자리로 돌아가지 못하여 리튬과 니켈 양이온의 주기적 섞임 현상(Periodic cation-mixing)이 발생했고, 이로 인해 심각한 배터리 성능 저하가 나타나는 것을 확인했다. 이러한 성능 열화현상은 충전전압 안전 상한선에 충분한 여유를 준 4.1V로 고속 충·방전을 진행했을 때는 관찰되지 않았다. 다시 말해 정전류-정전압 방식은 하이-니켈계 양극 소재의 경우 충전 전압 안전 상한선 대비 낮은 전압으로 충전될 때 효율적이며, 충전전압 안전 상한선을 최대한 활용해 충전을 진행할 경우 오히려 배터리의 성능저하를 유도할 수 있다는 것이다. KIST 장원영 박사는 “최근 전 세계적으로 잇따른 전기 자동차의 화재가 발생하고 있으며, 주행 성능을 높이기 위해 배터리의 안전 상한선을 최대한 활용하는 설계가 사고의 핵심 원인 중 하나로 지목되고 있다. 배터리를 화재의 위험없이 긴 주행거리를 사용하기 위해서는 고성능 전극 소재의 개발 이외에 배터리 충·방전 방식 설계 또한 중요하다는 점을 본 연구를 통해 확인하였다”고 밝혔다. KIST 전북분원 김승민 박사는 “충전 전압의 안전 상한선을 최대한 활용할 경우 현재 여러 디바이스 및 어플리케이션에 적용되고 있는 정전류-정전압 충전 방식이 정전류 충전 방식에 비하여 큰 장점이 없으며, 장기 사이클시 오히려 전지 성능의 열화를 가속시키는 것을 본 연구로부터 확인할 수 있었다. 향후 안전한 전지 구동 및 성능 최적화를 달성하는데 본 연구가 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원으로 KIST 주요사업 및 한국연구재단 중견연구자지원사업으로 수행되었으며, 연구결과는 재료과학, 에너지소재 분야의 국제학술지 ‘Advanced Energy Materials’ (IF 29.698, JCR 분야 상위 2.464%) 최신호에 Back Cover 표지 논문으로 게재되었다. * (논문명) Mechanism of degradation of capacity and charge/discharge voltages of high-Ni cathode during fast long-term cycling without voltage margin - (제 1저자) 한국과학기술연구원 박재열 박사후연구원(現, ㈜LG화학) - (제 1저자) 한국과학기술연구원 조민지 학생연구원(現, 삼성전자(주)) - (교신저자) 한국과학기술연구원 김승민 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 장원영 책임연구원 그림설명 [그림 1] NCM 양극재를 충전 전압 안전 상한선을 최대한 활용하여 고속 충, 방전 싸이클 시, 충전 방식 차이에 따른 전지 용량 감소 변화 및 내부구조 변화와의 상관관계 도식도 [그림 2] 표지 이미지 © 2022 The Authors. Advanced Energy Materials published by Wiley-VCH GmbH

- 466

- 작성자에너지저장연구센터 장원영 박사팀

- 작성일2022.08.11

- 조회수10799

-

465

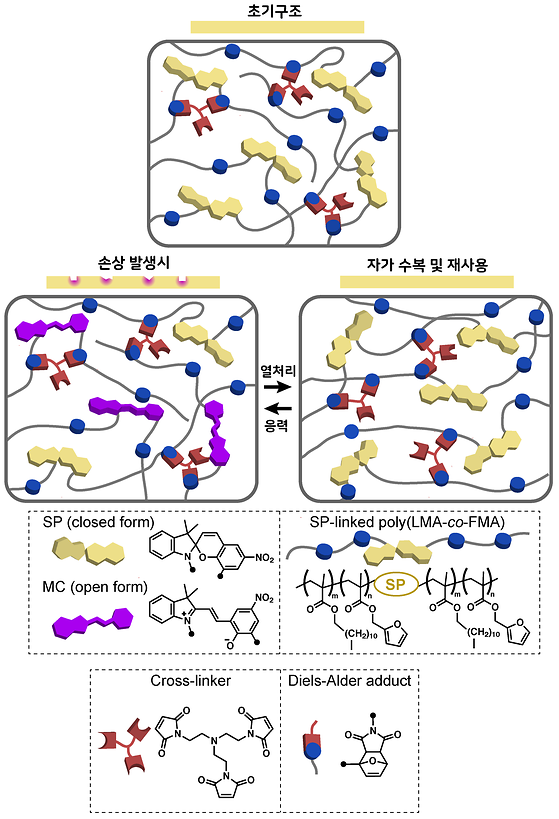

피부처럼 상처부위가 변색되고, 스스로 회복하는 코팅 소재

- 피부처럼 손상 정도 파악이 가능하고 스스로 회복 - 반복하여 재사용해도 기능성을 유지해 폐기물 절감 가능 자동차나 선박, 건물은 외부 환경으로부터 내부를 보호하기 위해 사람의 피부에 해당하는 코팅제를 표면에 바른다. 현재 사용되고 있는 코팅제는 손상 여부를 파악하기 힘들고, 재사용도 불가능해 일정 기간이 지나면 일괄 교체해야 한다. 이 때문에 대량의 폐기물과 처리 비용이 발생하고 있다. 한국과학기술연구원 (KIST, 원장 윤석진)은 소프트융합소재연구센터 김태안 박사팀이 손상 부위에 색 변화가 나타나 즉각적인 진단이 가능하면서 높은 온도에서 스스로 회복하는 코팅 소재를 개발했다고 밝혔다. 기존에 연구되고 있는 손상 감지 또는 자가 회복이 가능한 코팅 소재는 기능성 물질을 포함하고 있는 매우 작은 캡슐을 혼합하는 방식이다. 하지만 한번 깨진 캡슐은 다시 사용할 수 없으므로 반복적인 손상 감지와 자가 회복이 어렵다. KIST 연구진은 외부 자극으로 화학적 결합이 끊어지더라도 원래의 형태로 돌아올 수 있는 화학적 구조를 지닌 분자를 이용해 손상 진단과 자가 회복 기능을 여러 번 반복하여 구현할 수 있는 소재를 개발했다. 본 연구에서는 외부에서 힘이 가해질 때 특정 화학적 결합이 끊어지면서 색을 나타내는 기능을 가진 응력 시각화 분자와, 온도에 의해 결합이 분리되었다 재형성 될 수 있는 분자가 도입된 고분자 소재를 합성했다. 응력 시각화 분자에 힘을 가하면 특정 결합이 끊어지며 색을 나타낼 수 있는 형태로 바뀐다. 합성된 코팅 소재는 손상된 부위가 보라색이 되었다가 100도 이상의 온도를 가하면 가공 가능한 형태로 바뀌면서 물리적으로 치유되어 무색이 되는 특성을 보였다. 연구진은 분자 단위의 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 기계적 힘을 가해 원하는 특정 화학적 결합만이 선택적으로 끊어져 색이 나타나는 구조로 바뀔 수 있음을 예측하였고, 이에 실제 코팅제를 합성하여 그 기능이 구현되는 것을 확인했다. 본 연구에서 개발된 다기능성 코팅 소재는 자동차, 해양, 방호, 목재, 철도, 포장, 항공 우주 사업 등 기존 산업용 코팅제의 적용 분야 전반에서 광범위하게 활용되어 산업용 폐기물을 절감하는 데 크게 이바지할 수 있다. 또한, 외부의 에너지원 없이 피부와 유사한 기능을 수행할 수 있어 휴머노이드와 같은 로봇의 인공피부로도 활용이 기대된다. KIST 김태안 박사는 “캡슐과 같은 외부 인자의 도움 없이도 소재 스스로 손상 감지와 자가 회복 기술을 동시에 구현하는 방안을 제시한 연구”라고 말하며, “다만 반복적인 자가치유가 가능하다고 하더라도 영구히 사용할 수 있는 것은 아니므로, 수명 한계에 다다른 소재를 환경에 해가 없는 물질로 분해하거나 재자원화할 수 있는 형태로 변환하는 추가 연구를 진행 중이다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원으로 KIST 주요 사업(K-Lab)으로 수행되었으며, 연구 결과는 재료과학 분야 국제학술지인 ‘NPG Asia Materials’(IF: 10.761) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Mechanochromic and thermally reprocessable thermosets for autonomic damage reporting and self-healing coatings - (제 1저자) 한국과학기술연구원 윤수빈 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 김태안 선임연구원 그림설명 [그림 1] 손상 감지 및 자가 회복이 동시에 가능한 코팅제의 작동원리 [그림 2] 다양한 기판에 코팅제로 적용되어 손상 발생 및 자가 회복 기능을 수행

- 464

- 작성자소프트융합소재연구센터 김태안 박사팀

- 작성일2022.08.07

- 조회수9614

-

463

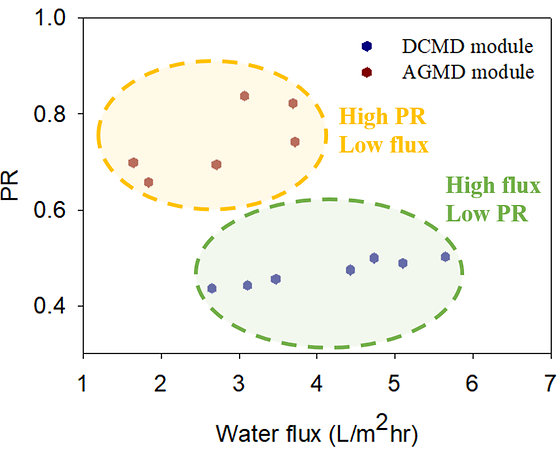

하이브리드 담수화 기술로 물부족 문제 대비

- KIST, 수열과 태양에너지를 이용한 막증류법 개발 - 지역별 기후 특성 맞춤형 막증류 기술을 통한 시스템 효율 극대화 깨끗한 물은 인류생존에 필수적이다. 하지만, 바닷물을 제외하고 식수로 사용할 수 있는 담수는 3% 미만이다. 세계기상기구(WMO)가 발간한 보고서에 따르면 현재 전 세계 약 10억 명의 인구가 식수를 구하는데 어려움을 겪고 있고, 이러한 인구는 2050년까지 14억 명 이상으로 증가할 것으로 내다봤다. 바닷물로 담수를 생산하는 해수 담수화 기술은 물 부족 문제를 해결해 줄 것으로 기대되는 기술이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 물자원순환연구단 송경근 박사팀은 태양에너지와 수열 히트펌프를 결합해 막 증류 과정에서 열에너지 소비를 줄인 하이브리드 담수화 모듈을 개발했다고 밝혔다. 해수 담수화 공정 가운데 비교적 보편화 되어 있는 역삼투법과 증발법은 높은 압력과 온도에서만 구동된다는 문제가 있다. 이에 비해 막을 사이에 두고 흐르는 원수와 처리수의 온도 차이에 의해 발생하는 증기압을 이용해 담수를 생산하는 막증류법은 대기압보다 낮은 0.2~0.8bar이내, 50~60℃ 사이에서 담수를 생산할 수 있어 에너지 소모가 적은 장점이 있다. 하지만, 규모가 커질수록 많은 양의 열에너지를 전달해야 하기 때문에 실용화를 위해서는 열에너지 소비를 줄이기 위한 연구가 필수적이다. 막증류법은 물질전달과 열(에너지)전달이 동시에 일어난다. 구동력인 증기압 차이를 발생시키기 위해, 처리수 측면에 적용하는 방법에 따라 직접 접촉식 막증류 방식(DCMD)과 공기 간극형 막증류 방식(AGMD)으로 나뉜다. 에너지 공급이 많은 상황에는 고온의 원수와 저온의 처리수가 막 표면에 직접 접촉하여 물을 생산하는 방식(DCMD)이, 반대로 에너지 공급이 적은 상황에서는 원수와 처리수가 직접 접촉하는 것보다 공기의 간극을 통해 열을 전달하면 효율을 높일 수가 있어서 냉각수 위에 응축면을 형성하고 분리막과 응축면 사이에 공기의 간극을 유지해 물을 생산하는 방식(AGMD)이 유리하다. 연구진은 한 달 간의 현장 테스트로 태양열 에너지 유무와 수열 히트펌프 사용에 따른 시스템 성능과 경제성을 비교함으로써 하이브리드 담수화 기술을 개발했다. 태양에너지를 병행하여 시스템을 운용할 경우, 기존의 수열 히트펌프를 이용한 막증류 방식보다 생산량은 9.6%만큼 증가하였고, 에너지 사용량은 30%가 절감되었다. 또한, 태양에너지 유무에 따라 소비되는 열에너지의 양을 비교하였을 때, 태양에너지를 추가 열원으로 이용하였을 경우 막증류 플랜트 공정 효율이 17.5%까지 상승함을 확인할 수 있었다. KIST 송경근 박사는 “이번에 개발한 하이브리드 담수화 기술은 담수 생산에 소비되는 에너지를 절감할 수 있어서 물 공급에 어려움을 겪고 있는 일부 산업단지와 도서지역의 용수공급 방법으로 고려될 수 있으며, 우리나라에 비해 연평균 일사량이 1.5배 이상인 중동, 동남아시아 지역에서는 중요한 용수공급시설로 운영이 기대된다.”며, “또한 막증류는 원수의 수질에 크게 영향을 받지 않기 때문에 수질오염으로 원수의 수질이 악화된 지역과 중금속 검출이 잦은 지역의 식수 공급용으로도 적용이 가능할 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원으로 STEAM연구사업의 일환인 BRIDGE융합연구개발사업으로 수행되었으며, 기계 분야 국제 저널인 ‘Energy conversion and management’ (JCR 분야 상위 1.812%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Performance and economic analysis of a solar membrane distillation pilot plant under various operating conditions - (제 1저자) KIST 최지혁 박사후연구원, 조진수 학생연구원 - (교신저자) KIST 송경근 책임연구원 그림설명 [그림 1] 막증류 구성별 생산량과 효율 비교 그래프의 가로축 =생산되는 물의양 그래프의 세로축 = 공정 성능비(막증류 공정에서는 열효율을 나타냄) (Performance ratio, PR) 즉, 장기간 파일럿 플랜트 운전 실험을 통해 직접 접촉식 막증류 공정이 생산되는 물은 많지만, 공기 간극형 막증류에 비해 열효율이 작다는 것을 확인함. [그림 2] 막증류 구성별 태양에너지 유무에 따른 담수 생산량 비교 공정 구성상 DCMD 형식에서 많은 물이 생산됨. AGMD 형식은 에너지 공급이 작은 경우에 공정 효율을 높이기 위해 사용할 수 있는 공정임. [그림 3] 하이브리드 시스템에서 날씨에 따른 SEC와 GOR 비교 Specific energy consumption, SEC 생산되는 물의 단위당 소비되는 열 에너지의 양이며, 막 증류에서 열 사용 성능을 평가하는데 사용됨. (SEC가 크면 생산되는 물의 단위당 소비되는 열에너지가 크다는 것을 의미하며, 태양열에너지를 사용하여 SEC를 낮출 수 있음을 확인함.) Gained output ratio, GOR 일반적으로 담수화 공정에서 에너지 효율을 평가하는데 사용된다. GOR은 공급된 열에너지에 대한 생산된 물의 증발 잠열의 비율로 정의됨. (담수화 공정에서 GOR이 높으면 공정 성능이 높음을 나타냄.) [그림 4] 친환경, 신재생 에너지를 사용한 막증류 파일럿 플랜트 성능 비교 및 경제성 분석

- 462

- 작성자물자원순환연구단 송경근 박사팀

- 작성일2022.08.04

- 조회수10420

-

461

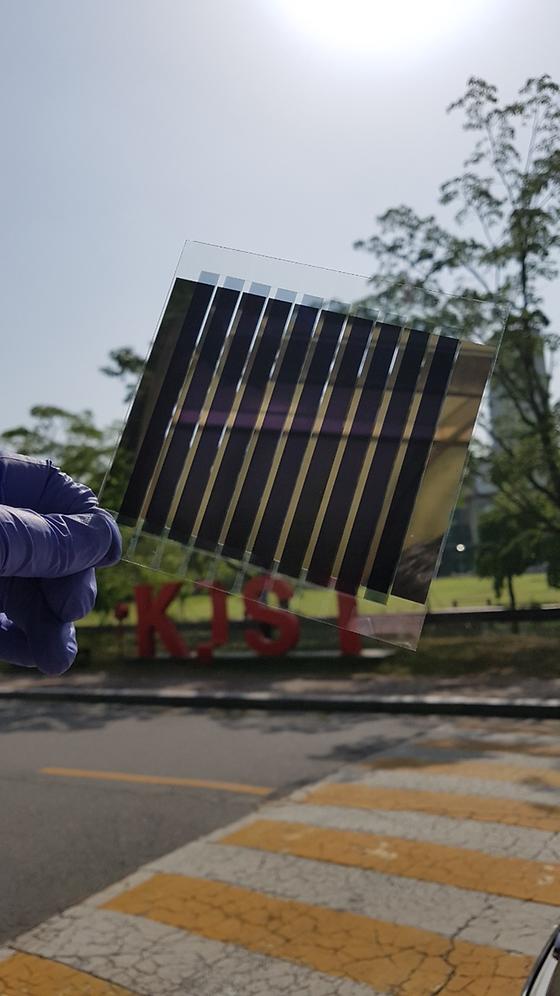

빌딩숲 태양광 발전 머지 않았다

- 출력, 안정성이 높은 CIGS 소재를 이용한 투광형 태양전지 개발 - 투명산화물전극 및 Ag 전구체 적용으로 투명도, 발전성능 향상 2050년 탄소배출 제로를 달성하기 위해 다양한 대체에너지원이 검토되고 있고, 그 가운데 하나로 태양광 발전기술에 대한 관심이 높다. 하지만 인구밀집도가 높고 국토면적의 70% 이상이 산인 우리나라는 대규모 태양전지 설치공간의 확보가 어렵다. 이 때문에 기존 도심건물의 활용을 극대화하는 건물일체형 태양광발전(BIPV)이 주목받고 있다. 건물에 직접 활용이 가능한 대표적 태양 전지기술인 창호형 태양전지기술은 빛을 부분적으로만 투과시켜 투명성을 확보할 수 있는 비정질 박막실리콘, 유기박막, 염료감응 소재를 중심으로 연구개발이 진행되고 있지만 아직까지 상용화에 필요한 효율성과 내구성이 확보되지 않고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 차세대태양전지연구센터 정증현 센터장, 유형근 박사 연구팀은 뉴욕주립대 연구팀과의 공동연구로 발전성능과 장기안정성이 뛰어난 Cu(InGa)Se2(이하CIGS) 화합물 박막소재를 이용한 투광형 태양전지 기술을 개발했다고 밝혔다. CIGS 화합물 태양전지는 널리 쓰이고 있는 결정질 실리콘 태양전지 수준의 고효율(23.4%) 광발전성능과 높은 장기안정성을 갖고 있어 실제 생활에 적용이 가능하지만 불투명하다. 이는 소재 자체의 높은 광흡수 능력과, 태양전지 뒷면에 전극으로 사용되는 몰리브데늄 금속이 불투명성으로 인해 투명하지 않다는 문제가 있었다. 연구진은 소재 전면의 투광도를 높이기 위해 수 ㎛ 크기까지 에칭이 가능한 레이저 공정을 적용했다. 그 결과 육안으로는 구분이 어려운 크기로 불투명한 박막소재를 제거하고 광투과가 가능한 미세패턴을 균일하게 형성할 수 있었다. 에칭된 태양전지는 광발전성능 저하가 없는 투광형 태양전지로, 현재 건물의 창호로 사용중인 유리를 태양전지로 대체하거나 기존 유리에 태양전지를 추가하는 등 바로 활용이 가능하다. 또한, 레이저 에칭공정의 효율을 높이기 위해서는 CIGS 박막태양전지의 뒷면 전극을 통한 레이저 조사가 가능하도록 기존 불투명한 몰리브데늄에서 투명한 인듐주석산화물(ITO)로 적용해야 했다. 그러나 ITO/CIGS 계면의 높은 전기저항 때문에 광발전성능이 크게 낮아지는 문제점이 있었다. 연구팀은 ITO 후면전극에 10 nm 두께의 은(Ag) 전구체를 적용하면 계면의 전기저항을 낮출 수 있다는 사실을 확인해, 양면이 투명한 CIGS 박막태양전지 셀구조에서 고출력 광발전이 가능한 기술을 개발하였다. 이러한 셀구조는 전면을 통한 광발전뿐만 아니라 후면입사 광에 의한 발전이 20~30%정도 추가되므로 더 높은 발전량을 얻을 수 있다. 개발한 투광형 태양전지 모듈은 레이저 에칭 면적비율 조절로 투과도 제어가 자유롭고 광발전출력이 높아서(30% 광투과에서 11% 이상 광발전효율) 건물에서 요구하는 다양한 투과도 수요를 맞추면서도 더 많은 전기생산이 가능하다. 또한, 레이저 에칭에 의한 투광패턴을 100 ㎛ 이하로 작게 형성할 수 있어 심미적으로 우수한 창호 제작이 가능하고, 모듈화시 기존의 기계적 방법에서 정밀한 레이저 에칭으로 대체함으로써 패터닝에 따른 효율 감소를 방지할 수 있었다. KIST 정증현 센터장은 “개발된 창호형 태양전지는 가격경쟁력이 우수하고 이미 상용화된 CIGS 소재를 활용하기 때문에 기술의 실용화가 용이하다. 향후 발전성능과 레이저 에칭 능력을 향상시키면 경쟁력이 한층 높아질 것으로 기대한다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원으로 KIST 주요사업 및 한국연구재단 기후변화대응기술개발사업으로 수행되었으며, 연구결과는 에너지 분야의 국제학술지 ‘Progress in photovoltaics: Research and Applications 최신호(7월호) 표지논문으로 선정되었다. * (논문명) Transparent back-junction control in Cu(In,Ga)Se2 absorber for high-efficiency, color-neutral, and semitransparent solar module - (제 1저자) 한국과학기술연구원 정아름 학생연구원 - (공동저자) Professor David Hwang, State University of New York - (교신저자) 한국과학기술연구원 정증현 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 유형근 선임연구원

- 460

- 작성자차세대태양전지연구센터 정증현 박사팀

- 작성일2022.07.24

- 조회수5848

-

459

식충식물의 섬모를 모방한 친환경 기름 뜰채 기술 개발

- 네펜데스를 모사한 섬모구조를 재생 셀룰로오스 등 친환경 소재에 구현 - 해수에서 고형화 된 저유황유도 잘 걸러지는 친환경 기름 뜰채 개발 국제해사기구(IMO, International Maritime Organization)는 대기오염의 주원인인 황산화물(SOx)의 발생을 억제하고 기후변화에 대응하기 위해 2020년부터 황 함량이 0.5% 이하인 저유황유만을 선박 연료유로 사용하는 IMO2020을 발표했다. 기존 연료유의 황 함유량 상한선이 3.5%인 것을 고려하면 환경오염을 줄이고자 하는 적극적 행보이다. 하지만 저유황유는 점도가 매우 높고, 특히 기름이 바다에 유출되면, 차가운 해수와 만나 고체처럼 딱딱해진다. 이렇게 고형화된 저유황유는 기존 기름 회수 장비로는 회수가 어려워 특화된 방제 기술의 개발이 필요한 상황이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 극한소재연구센터 문명운 박사 연구팀과 고려대학교(총장 정진택) 기계공학과 정석 교수 연구팀은 이러한 저유황유 등 고점도 유출유에 대응하기 위해 셀룰로오스 소재를 이용해 기름을 떠서 제거하는 친환경 기름 뜰채를 개발했다고 밝혔다. 개발된 기름 뜰채는 식충식물인 네펜데스의 곤충채집 원리를 적용한 것이다. 네펜데스의 포충낭 표면에는 곤충을 채집하기 위한 섬모가 있는데, 이 섬모는 물을 쉽게 흡수해 물층을 견고하고 두껍게 유지하는 역할을 한다. 곤충들은 네펜데스의 화려한 색과 향기에 끌려 포충낭 입구로 이동하고, 입구에 있는 섬모에 미끄러져 내부로 들어가게 된다. 연구진은 셀룰로오스 소재의 막(멤브레인)에 네펜데스의 섬모구조를 모사한 나노섬모를 제작해 단단한 물 구조층(윤활층)을 소재 표면에 유지되도록 했다. 이렇게 만들어진 소재를 뜰채에 적용할 경우 물윤활(water lubricant) 원리 물윤활 원리 : 표면과 물질 사이에 물막을 형성하여 표면과 물질의 접촉에서 발생하는 마찰, 점착을 제어 하는 것에 의해 표면에서 기름이 쉽게 미끄러지고, 물은 잘 통과하는 현상을 확인할 수 있었다. 연구진은 실제 효과를 검증하기 위해 저유황유의 바다 기름 유출 현장의 기름회수 평가를 진행한 결과, 저유황 선박연료유 기준 1일 1톤 규모의 기름을 회수할 수 있음을 확인했다. 기존 소재의 경우 소수성 소재에 친수성 코팅을 해 수 회 사용 후에는 소재 표면이 기름에 쉽게 오염되는 현상을 보였으나, 개발된 소재는 견고한 물 윤활층을 유지함으로써 수백 회 이상 사용 시에도 성능 저하 없이 작동해 뛰어난 내구성을 보였다. KIST 극한소재연구센터 문명운 책임연구원은 “본 기술은 식물의 구조를 소재에 모사해 성능과 내구성을 모두 향상시켰다는 데 의의가 있다”며, “기름 뜰채나 유출유 회수기와 같은 오염 방제기기 뿐만 아니라 기름제거용 장갑이나 작업 의류에 적용 범위를 넓힐 수 있다는 장점이 있다”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원으로 KIST 주요사업과 해양경찰청 과제를 통해 수행되었으며, 연구 결과는 소재, 환경 분야 국제학술지 ‘Advanced Science*’ (IF 17.521)에 5월(5월 5일-온라인)에 표지논문으로 선정되었으며 및 환경 분야 국제학술지 ‘Environmental Pollution**’ (IF: 9.98)에 6월(온라인)에 잇따라 게재되었다. * (논문명 1) Slippery, Water-infused Membrane with Grooved Nanotrichomes for Lubricating-induced Oil Repellency - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이영아 학생연구원 - (교신저자-공동) 고려대학교 정 석 교수 - (교신저자-공동) 한국과학기술연구원 문명운 책임연구원 ** (논문명 2) Hygroscopic Ramie Fabrics for Recovering Highly Viscous Low Sulfur Fuel Oil - (제 1저자-공동) 한국과학기술연구원 이영아 학생연구원 - (제 1저자-공동) 한국과학기술연구원 박영철 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 문명운 책임연구원 그림 설명 * (논문명 1) Slippery, Water-infused Membrane with Grooved Nanotrichomes for Lubricating-induced Oil Repellency [그림 1] 식충식물의 변형잎 (포충낭)안에 개미들이 빠져 있는 모습. 잎내부의 기다란 섬모는 물층을 두껍게하고, 두꺼워진 물층은 매우 미끄러우며, 개미 등의 곤충이 쉽게 미끌어지게 되어 포충낭 속으로 빠짐. 포충낭에 빠진 개미들은 포충낭 속 소화액에 녹아서 식충식물의 부족한 영양분이 됨. [그림 2] 물 윤활층 형성 및 물윤활층 위의 기름 거동 이미지. A) 두꺼운 물 윤활층 위에서 기름이 분리되는 과정. C) 두꺼운 물층. B) 얇은물 윤활층 위에서 기름이 붙어 있는 과정. D) 얇은 물층. [그림 3] 나노기름뜰채 적용 이미지. A, B & C) 공기중에서 기름이 씻겨나가는 과정. D) 저유황유용 기름뜰채에서 기름제거 모습. ** (논문명 2) Hygroscopic Ramie Fabrics for Recovering Highly Viscous Low Sulfur Fuel Oil [그림 4] 모시 소재 이용 ‘기름 묻지 않은 장갑’ 이미지. 모시로 만든 기름장갑(i)에 기름을 묻히고(ii) 다시 물에 넣으면 (iii & iv) 깨끗이 씻겨나가는 모습

- 458

- 작성자극한소재연구센터 문명운 박사팀

- 작성일2022.07.18

- 조회수13816

-

457

프린트해서 만드는 유기태양전지, 대면적화 기술 개발

- 용액공정 기반 대면적 태양전지의 성능저하를 해결할 고분자 첨가물 개발 - 향후 프린팅 형태로 바를 수 있는 태양전지 기술 상용화 기대 태양전지는 대표적인 청정 에너지원이다. 특히 3세대 태양전지에 속하는 유기태양전지는 프린팅 형태로 제작 후 건물의 외벽이나 유리창에 붙여 활용할 수 있어서 도심 태양광 발전의 핵심기술로 기대를 모으고 있다. 하지만 태양 빛을 흡수해 이를 전력으로 전환하는 광활성 영역이 0.1㎠ 이하의 매우 작은 크기에 머물러 있고, 실질적으로 전력 수급이 가능한 면적인 수 m2로 확장할 때 발생하는 성능감소와 재현성 문제는 상용화에 걸림돌로 여겨지고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 차세대태양전지연구센터 손해정 박사팀은 유기태양전지의 대면적화에서 발생하는 성능감소 요인을 밝히고, 신규 광활성층 고분자 첨가제 소재를 개발해 유기태양전지 대면적화 기술을 개발했다고 밝혔다. 연구팀은 유기태양전지 내 광활성층의 조성형태와 유기태양전지의 제작과정 중 용액공정에 주목했다. 실험실 연구단계에서 주로 활용하는 용액공정인 스핀 코팅 방법은 기판이 빠르게 회전하면서 용매가 빠르게 증발하기 때문에 광활성층의 균일한 혼합형태를 얻을 수 있다. 하지만, 산업용으로 활용 가능한 대면적 연속 용액공정은 태양전지 소재 용액의 용매 증발속도가 느려 태양전지 소재의 응집 현상이 나타나 태양전지 성능이 저하되는 원인으로 작용했다. 연구진은 이를 해결하기 위해 응집화가 잘 일어나는 소재와 상호작용해 응집을 막을 수 있는 고분자 첨가제를 개발하였다. 결과적으로 고분자 첨가제가 포함된 삼성분계 광활성층을 구현하였으며 광활성층 내 응집현상을 방지하고 나노 단위에서 구조 제어가 가능해져 태양전지 성능 향상과 동시에 태양전지 가동 중 빛에 의해 상승하는 온도에 대한 안정성을 확보했다. 이를 통해 기존에 대표적으로 쓰이는 이성분계소재와 비교 했을때 보다 성능이 23.5% 이상 향상된 14.7%의 태양전지모듈 효율을 달성하였으며, 85℃ 가열 환경에서도 1,000시간 동안 초기효율의 84% 이상을 유지함으로써 효율과 안정성을 동시에 입증했다. KIST 손해정 박사는 “고품질의 대면적 용액공정이 가능한 태양전지 소재의 핵심원리를 제안함으로써 유기태양전지 상용화에 가까워졌다.”고 말하며, “후속연구를 통해 상용화가 이루어지면 건물 외벽이나 자동차 등에 쉽게 적용해 전기를 자급자족 하는 친환경 발전이 가능하고, 모바일 및 사물인터넷 기기의 전력 공급원으로 활용될 수 있을 것”이라고 기대했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원으로 KIST 주요사업과 연구재단 소재혁신선도사업으로 수행되었으며, 연구결과는 에너지 분야의 국제학술지 ‘Nano Energy’(IF: 17.881, JCR 분야 상위 4.641%) 최신호에 게재되었다. [그림 1] 삼성분계 광 활성층을 도입한 고효율 고안정성 유기태양전지 모듈 사진(좌) 및 관련 성능 [그림 2] 고효율 고안정성 유기태양전지

- 456

- 작성자차세대태양전지연구센터 손해정 박사팀

- 작성일2022.06.13

- 조회수7079