보도자료

-

485

감각뉴런 모사한 저전력, 장시간 구동 땀 센서 패치 개발

- 땀 유량과 이온 농도를 스파이크 신호로 변환, 처리하는 땀센서 패치 개발 - 장시간 땀 모니터링을 위한 구동 시간 및 에너지 문제를 파격적으로 해결 사람이 흘리는 땀에는 혈액의 대사물질, 이온 농도 그리고 영양분과 같은 화학 정보가 포함되어 있어 웨어러블 센서를 통해 이를 모니터링하면 채혈과 긴 검사 시간 없이 비침습적인 방법으로 건강 상태를 확인할 수 있다. 예를 들어, 땀의 양과 이온 농도를 측정하면 사람들이 신체활동 중 적절한 수분과 나트륨을 유지하는데 도움을 줄 수 있고, 과도한 발한 증상을 확인하여 저혈당 쇼크를 사전에 예방할 수도 있다. 하지만, 웨어러블 땀 센서 패치는 실시간 연속 데이터 무선 전송으로 인한 대량의 중복 데이터가 생성되고, 상당한 에너지를 소비하므로 이를 실용화하기 위해 필요한 충분한 작동 시간을 확보하기 어려웠다. KIST(한국과학기술연구원, 원장 윤석진)은 스핀융합연구단 이현정 책임연구원과 한양대학교 기계공학과 곽노균 교수 연구팀이 감각뉴런의 효율적인 정보처리 방식을 모사함으로써 에너지 효율을 파격적으로 향상시키고, 24시간 이상 작동 가능한 웨어러블 땀 센서 패치를 개발했다고 밝혔다. 인간의 감각 뉴런은 외부자극을 받으면 이를 스파이크 (spike) 형태로 변환하여 정보를 주고받는다. 외부자극의 세기가 강할수록 빠른 주파수의 스파이크 신호가 만들어진다. 뉴런의 이러한 이벤트 기반 스파이크 신호 처리방식은 복잡하고 방대한 외부 자극 데이터를 효율적이면서도 신속하고 정확하게 처리할 수 있도록 한다. 인간의 감각 뉴런처럼 사용자의 건강지표와 관련하여 중요한 이벤트가 발생한 경우에만 데이터를 전송하는 “이벤트 기반 무선 모니터링” 방식을 적용한다면 무선 모니터링의 에너지 소비 문제를 해결할 수 있다. 연구팀은 감각 뉴런의 ‘스파이크 신호’ 기반 무선 웨어러블 땀 센서 패치를 개발하고 이벤트 기반 무선 모니터링을 통해 획기적으로 에너지 소비를 줄이는 기능을 임상시험을 통해 시연하였다. 땀 센서는 원뿔 형태의 개방형 수직 땀 채널 상단에 땀 제거 층이 결합되어 채널에 차오르는 땀을 순간적으로 제거할 수 있는 구조로 되어있다(그림 2). 땀 채널 내벽에는 한 쌍의 전극이 있어 땀이 차오르고 제거되는 과정을 전기적 신호로 변환할 수 있다. 땀이 차오르면 전기적 신호가 증가하다가 땀이 순간적으로 제거되면서 급격히 감소하게 되고, 이러한 과정이 반복되면서 스파이크 형태의 신호가 만들어진다. 스파이크 신호의 주파수와 진폭을 통해 땀을 배출하는 속도와 땀 이온 성분의 농도에 관한 정보를 파악할 수 있다. 또한 채우고 비우기를 반복하는 과정을 통해 땀 센서는 장기간 연속적으로 작동할 수 있으며, 새로 분비된 땀이 이전 땀과 혼합되지 않으므로 정확한 정보를 전달할 수 있다. 연구팀은 실험을 통해 이벤트 기반 데이터 전송 방식의 에너지 소비가 연속 데이터 전송 에너지 소비의 0.63%에 불과하며, 개발한 웨어러블 땀 센서 패치가 24시간 이상 연속으로 작동할 수 있음을 입증하였다. 또한 임상시험을 통해 실제 운동 상황에서 다양한 피부 영역의 땀으로부터 정보를 성공적으로 얻을 수 있었다. 이번 연구결과는 장기간의 땀 모니터링을 가능하게 하여 야간 저혈당 쇼크 및 심장 마비와 같은 급성 질병 또는 그 전조 증상을 감지하는 데 사용될 수 있다. 또한 다른 유형의 피부 부착 센서 및 새로운 컴퓨팅 기술과 결합한다면 보다 에너지 효율적이고 지능적인 디지털 건강관리가 가능할 것으로 기대된다. 본 연구는 삼성미래기술육성사업과 과학기술정보통신부(장관 이종호) 중견연구자지원사업으로 수행되었으며, 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션’ (Nature Communication, IF=17.694, JCR 분야 상위 7.432%)에 Editors’ highlights 논문으로 게재되었다. * (논문명) An epifluidic electronic patch with spiking sweat clearance for event-driven perspiration monitoring - (제 1저자) 한양대학교 김상하 학생연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 박성진 인턴연구원 - (제 1저자) 한양대학교 최진아 학생연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 황원섭 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이현정 책임연구원 - (교신저자) 한양대학교 곽노균 부교수 ※ 논문 주소: https://doi.org/10.1038/s41467-022-34442-y [그림 설명] [그림 1] 생물학적 감각 뉴런과 개발된 땀 센서 패치의 외부 자극에 대한 스파이크 인코딩 모식도 [그림 2] 개발된 땀 센서 패치의 구조 및 작동 원리 (위 그림). 땀 센서 패치를 활용한 스파이크 이벤트 기반 무선 땀 모니터링 임상연구결과 (아래 그림).

- 484

- 작성자스핀융합연구단 이현정 박사팀

- 작성일2022.12.08

- 조회수7938

-

483

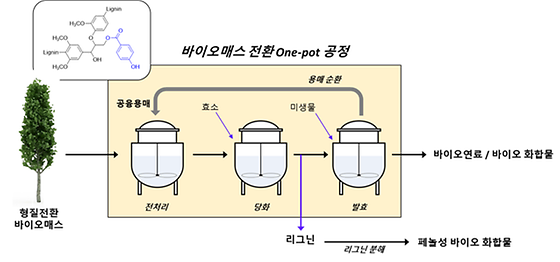

바이오 연료 생산의 공정 효율화로 탄소중립 레이스 선두에 도전하다

- 석유화학 기반의 기존 용매를 친환경 용매로 완전 대체 - '원팟(one-pot) 공정'으로 경제성이 확보된 친환경 연료 및 화합물 생산 바이오 매스는 태양에너지를 받아 유기물을 합성하는 식물체, 그리고 그 식물을 식량으로 하는 동물을 포함한 생물유기체를 지칭하며 화학적 에너지로 전환할 수 있는 에너지 자원을 의미한다. 2050 탄소중립을 위해 전 세계는 바이오 매스를 이용해 생산된 연료로 화석연료를 대체하기 위한 바이오 리파이너리 기술 개발에 많은 노력을 기울이고 있다. 하지만, 기존의 바이오 연료 생산 공정은 석유화학 제품인 강독성 알코올 용매가 사용되어야 했기 때문에 이로 인한 환경적·경제적 문제가 있었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 청정에너지연구센터 김광호 박사 연구팀은 기존의 석유화학 기반의 용매를 완전히 대체하는 한편 바이오 연료 생산 효율을 극대화시킬 수 있는 친환경 용매를 개발해 지속가능하면서도 경제성이 확보된 바이오연료 생산이 가능해졌다고 밝혔다. KIST 연구진은 기존 용매를 완전히 대체하고, 바이오 리파이너리 과정 중 미생물이 사용되는 당화·발효 공정 등에 100% 호환되는 친환경 용매를 개발하기 위해 다양한 용매 후보군을 선정했다. 연구팀은 이들 후보군을 대상으로 핵자기공명 분광기, 계산화학 등을 이용하는 고도의 분석 방법을 통해 2종의 친환경 공융용매를 개발, 실제 공정에 적용했다. 새롭게 개발된 용매가 적용된 ‘원팟 전환 공정(one-pot process)’은 기존의 3-4가지의 복잡한 공정을 하나로 통합하여 고순도의 바이오 연료 및 바이오 소재 생산 효율을 극대화시킬 수 있었다. 또한, 친환경 용매가 사용된 원팟 전환 공정은 오염물질을 전혀 배출하지 않고, 세척용수의 사용도 필요없으며 용매의 재사용이 가능한 지속가능한 공정이라고 밝혔다. KIST 김광호 박사는 “친환경 용매의 개발과 이를 이용한 바이오연료 생산 공정효율극대화로 현재 바이오 리파이너리 산업이 당면하고 있는 비경제성 문제를 극복함으로써 우리나라가 ‘탄소 중립 레이스(Race to Zero)’에서 선두에 서기 위한 지속가능한 기술로 발전시킬 수 있을 것”이라고 말했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원으로 KIST 주요사업과 및 한국연구재단 석유대체 친환경 화학기술개발사업으로 수행되었으며, KIST 현지랩 구축사업을 통해 형성된 북미 연구 네트워크를 바탕으로 국내외 여러 연구기관(캐나다 브리티시 컬럼비아대, 미국 뉴욕주립대, 국립산림과학원, 육군사관학교 등)들과의 융·복합 연구를 통해 발표되었다. 연구결과는 에너지·환경 분야 국제학술지 ‘Green Chemistry’ (IF: 11.034, JCR 분야 상위 3.409%) 최신호에 게재되었으며, 후면 표지로 선정되었다. (논문명) One-pot conversion of engineered poplar into biochemicals and biofuels using biocompatible deep eutectic solvents - (제 1저자 및 교신저자) 한국과학기술연구원 김광호 선임연구원 - (제 1저자) University of British Columbia, Yaseen Mottiar - (교신저자) 한국과학기술연구원 김낙균 책임연구원 - (교신저자) University of British Columbia, Shawn Mansfield [그림 설명] [그림 1] 친환경 공융용매를 이용한 바이오매스로부터 바이오연료 및 바이오 화합물을 생산하는 원팟 전환 공정 (one-pot process)

- 482

- 작성자청정에너지연구센터 김광호 박사팀

- 작성일2022.12.06

- 조회수7417

-

481

골칫덩이 커피 찌꺼기가 반도체 폐수 정화 소재로

- KIST, 커피 찌꺼기를 활용해 중금속 제거용 나노필터 제조기술 개발 - 연간 15만 톤 규모의 생활폐기물 재활용 길 열려 커피 한 잔을 내릴 때 사용되는 커피콩의 단 0.2%만이 우리가 마시는 커피가 되고, 나머지 99.8%의 찌꺼기는 버려진다. 이렇게 버려지는 커피 폐기물의 양은 우리나라에서만 연간 약 15만 톤에 달한다. 커피 찌꺼기를 매립하면 온실가스가 발생하고, 소각할 때에는 다량의 탄소가 발생하여 환경문제가 되고 있는데, 이를 재활용해 반도체 폐수 정화 소재를 만들 방법이 개발됐다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 구조용복합소재연구센터 이민욱 박사 연구팀이 동국대학교 화학과 김영관 교수 연구팀과 공동으로 생활폐기물로 버려지는 커피 찌꺼기와 생분해성 고분자를 복합화하여 구리이온 제거용 나노복합필터를 개발하는 데 성공했다고 밝혔다. 반도체 폐수 속의 중금속은 신장, 간, 뇌와 같은 인체 주요 장기에 치명적인 손상을 초래할 수 있는데, 최근 반도체 생산 증가로 배출량이 늘고 있다. 구리를 비롯한 반도체 폐수 속의 중금속을 효과적으로 제거할 수 있는 정제기술이 반드시 필요한 이유다. 커피 찌꺼기의 표면은 다공성 구조일 뿐 아니라, 음전하를 띠고 있는 다양한 기능기들로 구성되어 있어 양전하를 띠는 폐수 속 중금속을 흡착하는 데 활용되고 있다. 그러나 기존 연구는 커피 찌꺼기를 물에 푸는 방식이었기 때문에 쓰고 난 커피 찌꺼기를 다시 수거해야 한다는 한계가 있었다. 연구팀은 KIST 전북분원이 보유한 복합소재 기술을 활용하여, 흔히 사용하는 캡슐커피 안의 커피 찌꺼기를 수거한 후 세척이나 불순물 제거와 같은 별도의 전처리 공정 없이 생분해성 플라스틱인 PCL(Poly Capro Lactone)과 함께 용매에서 균일하게 복합화할 수 있었다. 그 후 이 복합용액을 전기방사하여 매우 촘촘하고 균일한 형태의 커피 찌꺼기와 생분해성 고분자로 이루어진 나노복합필터를 제조했다. 이렇게 제조된 소재는 초기농도 100μM(마이크로몰라)의 폐수에서 4시간 안에 90% 이상의 중금속 제거 효율을 달성하여 음용수 기준을 만족할 수 있었다. 캡슐 커피 1개(약 5g)으로 약 10L의 폐수를 정화할 수 있는 나노복합필터를 제조 가능하다. KIST 이민욱 박사는 “이번 연구는 환경오염의 원인이 되는 폐기물을 간단하게 복합 소재로 만들어 경제적이면서도 친환경적인 수처리 기술을 개발했다는 점에서 의미가 있다”고 전하며, “앞으로는 커피 찌꺼기를 표면처리 하거나 다른 자연소재를 탐색해 친환경적이면서도 성능이 높은 다양한 필터를 개발할 계획”이라고 밝혔다. 이번 연구 결과는 국가 기간산업인 반도체 공정뿐만 아니라 커피산업이 그동안 고민해오던 문제에 해결책을 제시하는 한편, 글로벌 환경 이슈를 선도할 수 있을 것으로 기대된다. 본 연구는 과학기술정보통신부의 나노·미래소재원천기술개발사업(소재혁신선도프로젝트)과 산업통상자원부의 탄소저감형 석유계 원료 대체화학공정개발사업의 지원을 받아 수행되었으며, 연구결과는 수자원 처리 분야의 국제 학술저널 [Journal of Water Process Engineering] (IF: 7.34, JCR 분야 상위 7.5%) 최신호에 온라인 게재되었다. * Used coffee/PCL composite filter for Cu(II) removal from wastewater - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이지수 학생연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 이한비 인턴연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이민욱 선임연구원 - (교신저자) 동국대학교 화학과 김영관 교수 논문 링크: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2022.103253 [그림 설명] [그림 1] 나노복합필터 개념도. 반도체 폐수에 함유된 중금속 이온들이 나노복합필터를 거치면서 제거되어 음용수가 되는 과정을 도식화. 커피 찌꺼기가 나노복합 필터로 재탄생하는 과정을 표현함. [그림 2] 나노복합필터 현미경 사진. 폴리카프로락톤(Polycaprolacton;PCL) 섬유와 커피 입자로 이루어진 복합구조 필터의 모습

- 480

- 작성자구조용복합소재연구센터 이민욱 박사팀

- 작성일2022.12.04

- 조회수10577

-

479

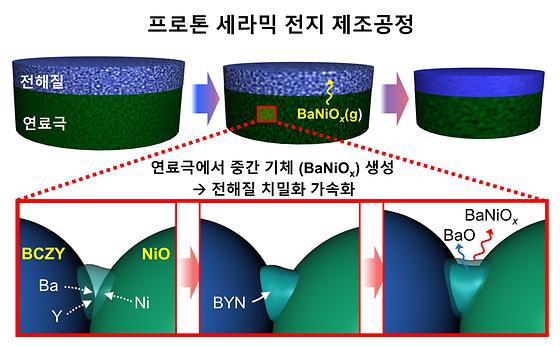

그린수소 생산하는 세라믹 수전해전지 상용화 앞당긴다

- 기체상의 물질이 프로톤 세라믹 전해질의 치밀화를 일으키는 원리 밝혀 - 그린수소 생산용 프로톤 세라믹 수전해 전지 상용화에 한 걸음 접근 수소경제를 최종적으로 구현하기 위해서는 생산과정에서 많은 양의 이산화탄소를 발생시키는 그레이 수소가 아닌 그린 수소 생산기술이 반드시 필요하다. 재생에너지를 활용해 물에서 수소를 생산하는 수전해 기반의 그린 수소 생산기술은 오염물질을 발생시키지 않기 때문에 최근 주목을 받고 있으며, 그 가운데 고온 수전해 (solid oxide electrolysis cell: SOEC) 기술은 효율과 생산속도가 우수하다는 장점을 갖고 있다. 고온 수전해 기술 가운데 프로톤 세라믹 전지는 수소 이온을 물질 내에서 전달하는 프로톤 세라믹 전해질을 활용한 기술로 작동 온도를 기존 700℃ 이상에서 500℃ 이하로 낮출 수 있어 시스템 크기와 가격을 낮추는 동시에 열화를 늦춰 장기구동 신뢰성을 향상시킬 수 있는 기술이다. 하지만 프로톤 세라믹 전해질이 전지 제조과정 중 상대적으로 낮은 온도에서 소결되는 핵심 메커니즘이 구체적으로 밝혀지지 않아 상용화 단계로의 진입이 어려웠다. 한국과학기술연구원 (KIST, 원장 윤석진) 에너지소재연구센터 지호일 박사, 이종호 박사, 강형묵 박사 연구팀은 그동안 명확히 밝혀지지 않았던 차세대 고효율 세라믹 전지인 프로톤 세라믹 전지의 전해질 소결 메커니즘을 규명해 상용화 가능성을 높였다고 발표했다. 연구진은 프로톤 세라믹 전지의 전해질-전극 소결 과정에서 전극에 생성되는 중간상이 전해질의 치밀화에 영향을 준다는 사실에 착안해 다양한 모델실험을 설계하고, 수행했다. 그 결과 전극에서 생성되는 중간상으로부터 미량의 소결조제 물질이 기화되어 전해질로 공급됨으로써 전해질의 소결을 촉진한다는 사실을 최초로 규명했다. 기체상의 소결조제는 사례가 극히 드물고 기술적으로도 관찰이 어려워 그동안 프로톤 세라믹 전지에서 전해질의 치밀화가 기화된 소결조제 때문이라는 가설은 제안된 적이 없었다. 연구진은 계산과학을 통해 기체상태의 소결조제를 검증하고, 해당 반응이 전해질의 고유한 전기적 특성을 저해하지 않음을 확인했다. 그 결과 프로톤 세라믹 전지의 핵심 제조공정 설계가 가능할 것으로 기대된다. KIST 지호일 박사는 “본 연구를 통해 프로톤 세라믹 전지의 핵심 제조공정개발에 한걸음 더 가까워졌다. 향후 대면적 고효율 프로톤 세라믹 전지의 제조공정 연구를 진행할 계획”이라며, “대면적화 기술이 성공적으로 개발되면 재생에너지와 연계한 그린수소 생산은 물론 차세대 원자력기술과 연계한 핑크수소 생산도 가능해 세라믹 전지의 상용화를 앞당겨 수소경제 구현을 앞당기게 될 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원으로 KIST 주요사업과 한국연구재단 신재생에너지기술개발사업, 산업통상자원부(장관 이창양) 지원으로 한국에너지기술평가원 신재생에너지기술개발사업을 통해 수행되었으며, 연구 결과는 에너지 분야 국제학술지 ‘ACS Energy Letters’ (IF:23.991 JCR 분야 상위 3.211%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) An Unprecedented Vapor-Phase Sintering Activator for Highly Refractory Proton-Conducting Oxides - (제 1저자) 한국과학기술연구원 안혁순 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 지호일, 이종호 책임연구원, 강형묵 선임연구원 ※ 논문 주소: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.2c02059 [그림 설명] [그림 1] 프로톤 세라믹 전지 제조공정에서 전해질 치밀화가 가속화되는 원리

- 478

- 작성자에너지소재연구센터 지호일 박사팀

- 작성일2022.11.20

- 조회수7317

-

477

화학무기의 독성을 제거하는 신개념 코팅기술 개발, 화학전 및 테러 대응기술 실용화 눈 앞에

- 기능성 고분자 설계를 통한 제독촉매 복합화로 다양한 기재에 제독코팅 - 차세대 보호의 및 보호장비, 화학물질 누출 오염처리에 기여할 것으로 전망 고독성 유기화합물은 무색무취의 특성을 가지며 극소량으로 대량학살이 가능하여 전 세계적으로 화학무기금지협약을 통해 사용을 금지하고 있다. 그럼에도 불구하고 최근 화학무기를 사용한 사례가 발생하여 이에 대응하기 위한 방호소재 개발의 필요성이 대두되고 있다. 현재 주로 활성탄을 사용하여 독성 화학물질을 흡착하는 보호의 및 방독면으로 화학무기에 대응하고 있으나, 2차 오염 등의 문제가 있어 독성을 원천적으로 제거할 수 있는 제독촉매의 개발이 요구되고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 물질구조제어연구센터 백경열 책임연구원 연구팀이 2019년 나노기반 제독촉매를 개발한 데 이어, 가공과 코팅이 용이한 제독용 복합소재의 개발에 성공했다고 밝혔다. 기존에 개발한 금속유기골격체(Metal-Organic Framework, MOF) 제독촉매는 제독 성능은 높지만 모래와 같이 부서지는 입자 형태로 되어 있어 군복 및 군용장비 코팅에 실용화하지 못하고 있었다. 백경열 책임연구원 연구팀은 이러한 문제를 극복하기 위해 기능성 고분자를 설계하고 이를 제독촉매와 혼합함으로써 필름, 섬유 등의 형태로 가공할 수 있으면서도 성능을 유지할 수 있는 신개념 제독기술을 개발하였다. 연구팀은 기존에 개발하였던 나노미터 수준의 지르코늄(Zr) 기반 제독촉매의 높은 반응성을 유지하면서 가공성을 향상시키는 기능성 고분자형 지지체를 신규로 개발하여 이를 혼합한 복합소재를 제독촉매로 이용하였다. 군복 및 군용장비의 스프레이 공정에 복합소재를 적용하여 제독 코팅층을 형성하고, 실제 화학무기인 신경작용제 소만(GD)을 이용하여 제독성능을 테스트한 결과, 개발한 소재가 제독용 코팅소재로써 실증적용이 가능한 것으로 확인하였다. KIST 백경열 책임연구원은 “기존에 보고된 전기방사법이 아닌 단순 스프레이 공정을 통해서 넓은 면적까지 빠른 속도로 코팅이 가능하며 화학무기의 독성을 손쉽게 제거할 수 있다는 것이 이번 연구의 차별점”이며, “스프레이 코팅을 통하여 유사시 군복과 군용장비에 사전제독뿐만 아니라 오염된 부분의 사후제독도 가능하여 보다 효과적으로 화학무기 또는 고독성 화학물질로부터 군인 및 국민의 생명과 안전을 지킬 수 있을 것으로 기대한다”고 연구 의의를 밝혔다. 본 연구는 KIST 안보·재난안전기술단과의 협력으로 기관고유사업 (K-DARPA) 및 과학기술정보통신부의 지원으로 수행되었으며, 연구결과는 복합체 분야의 국제 학술저널인 ‘ACS Applied Materials & Interfaces’(IF : 10.383, JCR 상위 14.05%) 최신호에 온라인 게재되었다. * (논문명) Feasible Detoxification Coating Material for Chemical Warfare Agent using PMMA-BPEI Copolymer and Metal-Organic Framework Composites - (제 1저자) 한국과학기술연구원 서진영 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 백경열 책임연구원 [그림 설명] [그림 1] 기능성 고분자 지지체와 나노제독촉매를 활용한 코팅소재 개발 전략 및 화학무기 분해에 관한 모식도 [그림 2] KIST 연구진이 개발한 제독촉매 분말(좌)과 제독촉매를 유리에 코팅한 소재(우)

- 476

- 작성자물질구조제어연구센터 백경열 박사팀

- 작성일2022.11.10

- 조회수9021

-

475

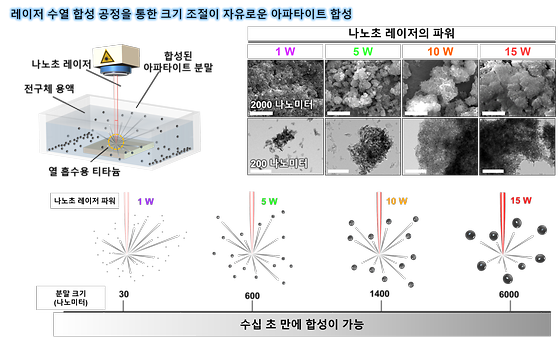

삶의 질 높여줄 인공뼈 분말 제조 신기술 개발

- 크기, 조성 조절 가능한 병변 맞춤형 생체재료 분말 제조 기술 - 상용화를 위한 KIST 기술출자회사 ㈜비엠포트 설립완료 노화는 우리몸의 장기를 손상하거나 기능을 저하시킨다. 과학·의료기술의 발달로 단순 수명은 증가했지만 노화로 인한 질환, 그 중에서도 특히 근골격계 질환은 운동능력을 감소시키고 이동을 어렵게 해 삶의 질을 위협한다. 이 때문에 최근에는 수명연장 그 자체보다도 건강수명 증가에 관심이 모아지고 있으며, 골격계 질환을 극복하기 위해 신체를 대체하거나 보강해줄 수 있는 인공재료에 대한 연구도 그와 관련된 연구개발 분야 가운데 하나이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 생체재료연구센터 전호정 박사팀은 레이저를 활용해 다양한 기능성을 가진 인공뼈 분말인 아파타이트를 수십 초 만에 합성해내는 합성 공정 기술을 개발했다고 밝혔다. 기존의 열수화 인공뼈 분말 합성 기술은 200㎚(나노미터) 크기의 분말을 얻기 위해 짧게는 20시간에서 길게는 100시간 이상의 시간이 필요했다. 그런데 이번에 연구진이 개발한 레이저 수열 합성공정을 사용하면 작게는 30㎚부터 크게는 200배에 달하는 6㎛(마이크로미터) 크기의 분말까지 10여 분 만에 합성할 수 있고, 손쉽게 칼슘의 일부를 마그네슘, 아연 등의 금속이온으로 대체한 기능성 인공뼈 분말 제조가 가능해진 것이다. 이번에 개발된 기술은 기존 열수화 공정 대비 레이저 펄스의 시간에 해당하는 수 ㎱(나노초) 동안 1000℃ 이상의 초고온에서 합성 공정이 진행되기 때문에 마그네슘, 스트론튬, 아연과 같은 기능성 금속이온을 보다 쉽게 대체할 수 있는 장점이 있다고 연구진은 설명했다. 이를 바탕으로 하이드록시 아파타이트 뿐만 아니라 뼈를 구성하는 성분 중 재생에 중요한 인자라고 생각되는 ‘휘트록카이트’를 동일 시간동안 10배 더 큰 마이크로미터 사이즈로 합성 할 수 있었다. 휘트록카이트는 주로 어린아이들의 뼈에서 많이 관찰되는 물질로 마이크로미터 사이즈의 휘트록카이트는 인공뼈로 주로 활용중인 하이드록시 아파타이트를 대신 할 것으로 기대된다. 또한, 연구진은 레이저 수열 합성기술로 만든 인공뼈 재료가 실제 뼈세포에 어떠한 영향을 미치는지 확인하기 위하여 세포 실험을 진행한 결과 현재 상용화된 제품으로 판매되고 있는 인공뼈 분말 대비 2배 뛰어난 세포 부착 능력과 세포 증식 능력을 나타내는 것을 확인했다. 전호정 박사는 “본 연구에서 개발한 재료가 상용화된 재료보다 뛰어난 성능을 보이는 이유는 초고온에서 반응이 일어나는 레이저 수열 합성의 과정을 고려하였을 때 합성된 분말이 자연스럽게 녹을 수 있는 ‘생분해성’을 가지기 때문”이라며, “이 기술을 기반으로 KIST 출자 연구소기업 ‘주식회사 비엠포트(대표 손진경)’를 지난 9월 13일 설립했으며, 향후 인공뼈, 피부 미용용도의 필러 등의 분야에서 상용화를 추진할 예정”이라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원으로 KIST, KU-KIST 주요사업과 한국연구재단 중견연구자지원사업으로 수행되었으며, 이번 연구결과는 나노소재 분야 국제 저널인 ‘ACS NANO’ (IF: 18.027, JCR 분야 상위 5.652%) 온라인 상에 게재되었다. * (논문명) Rapid synthesis of multifunctional apatite via the laser-induced hydrothermal process - (제 1저자) 한국과학기술연구원 송상민 학생연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 엄승훈 박사후연구원(現, Laval University) - (교신저자) 서울대학교 기계공학부 고승환 교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원 김유찬 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 전호정 책임연구원 [그림 설명] [그림 1] 레이저 수열 합성 공정을 통한 크기조절이 자유로운 아파타이트 합성 [그림 2] 레이저 수열 합성 공정의 과정

- 474

- 작성자생체재료연구센터 전호정 박사팀

- 작성일2022.10.21

- 조회수8680

-

473

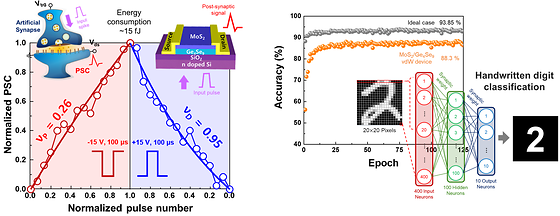

2차원 신소재 기반 인공 시냅스 반도체 소자 개발

- 원자층 수준으로 얇은 2차원 신소재 활용 - 인간의 시냅스처럼 낮은 에너지로 동작하는 반도체 소자 개발 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 인공뇌융합연구단 곽준영 박사 연구팀이 한국과학기술원(KAIST) 강기범 교수팀 및 한국화학연구원(KRICT) 정택모 박사팀과의 공동연구를 통해 새로운 원소 구성비의 2차원 절연체 신물질 합성 기술과 이러한 신소재를 활용한 고성능 및 저전력 인공 시냅스 반도체 소자를 개발했다고 밝혔다. 최근 동영상과 이미지 데이터의 비중이 증가하면서 비정형 데이터의 처리가 미래의 인공지능(AI) 시스템 개발에 있어서 핵심 요소로 주목받고 있다. 이에 따라 현재 널리 쓰이는 폰 노이만 컴퓨팅 구조의 과도한 전력 소모와 제한된 정보 처리 성능을 극복하기 위해, 고효율·저전력으로 정보 처리 및 학습을 할 수 있는 “뉴로모픽 (Neuromorphic) 시스템”이 차세대 반도체 시스템으로 부상하고 있다. 뉴로모픽 시스템은 인간의 뇌를 모사해 전력소모를 줄이면서 컴퓨팅 성능을 높인다. 이를 구현하기 위해서는 입력 신호에 따라 뉴런 간의 연결 강도를 조절하는 “시냅스(synapse)”를 정밀하게 모사할 수 있는 고성능 차세대 반도체 소자의 개발이 요구된다. 현재 주로 이용되는 실리콘 기반의 반도체 소자는 생물학적 시냅스와 비교해 에너지 소모가 크고, 실제 신경계와 유사한 고집적 시스템을 모사하기엔 물리적으로 한계가 있다. 이런 이유로 산화물 및 유·무기물 등 재료 자체의 성질을 응용하여 고성능의 인공 시냅스 소자를 구현하고자 하는 연구가 활발히 진행되고 있다. 이와 함께 새롭게 부상하고 있는 2차원 소재는 원자 수준으로 두께가 매우 얇아 반도체 소자의 고집적화에 큰 강점이 있을 뿐만 아니라, 2차원 물질 자체의 고유한 특성으로 인해 빠른 스위칭 속도 및 전하 이동속도 등 기존 실리콘 소재 대비 우수한 성능을 가지고 있다. 본 공동 연구진은 2차원 절연체 신물질과 2차원 반도체의 이종접합 구조를 기반으로 한 시냅스 소자를 개발하여 작은 에너지에서도 효율적으로 전자가 이동할 수 있도록 만들었다. 이러한 물리적 특성을 활용해 균일한 시냅스 연결 강도 변화를 보이며 실제 인간의 시냅스 소모 에너지와 유사한 약 15 fJ의 에너지로 동작하는 인공 시냅스 소자를 개발하는 데 성공했다. 또한, 외부 자극의 횟수와 세기에 따라 시냅스의 연결 강도를 단시간 또는 장시간으로 유지하도록 만들 수 있어, 인간의 뇌 기능을 더욱 정밀하게 모사할 수 있게 되었다. 연구진은 개발한 고성능 2차원 인공 시냅스 소자를 기반으로 인공지능 학습을 시도하였고, 손글씨 숫자 이미지 데이터 (MNIST)의 분류 정확도가 약 88.3%로 실제 뉴로모픽 시스템으로의 응용 가능성을 확인했다. KIST 곽준영 박사는 “차세대 반도체 개발에 있어 실리콘의 대체재로 사용될 수 있는 고효율 신소재 연구의 중요성이 커지는 가운데, 본 연구에서 제시한 2차원 절연체 신물질과 반도체의 이종접합 구조를 기반으로 한 시냅스 소자는 두뇌의 동작 원리를 정밀하게 모사할 수 있는 고차원의 뉴로모픽 하드웨어를 구현하는 측면에서 우수한 경쟁력을 가질 수 있다”고 의의를 평가했다. 이번 연구는 KIST 기본연구사업, 한국연구재단 차세대지능형반도체 기술개발사업, 정보통신기획평가원 신개념 PIM반도체 선도기술개발사업 등의 지원을 받아 수행되었으며, 연구 결과는 국제 저명 학술지인 ‘Advanced Materials’ (IF: 32.086) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Large Memory Window of van der Waals Heterostructure Devices Based on MOCVD-Grown 2D Layered Ge4Se9 - (공동 제 1저자) 한국과학기술연구원(KIST) 노기창 학생연구원 - (공동 제 1저자) 한국과학기술원(KAIST) 송화영 학생 - (공동 제 1저자) 한국화학연구원(KRICT) 최희낭 연구원 - (공동 교신저자) 한국과학기술연구원(KIST) 곽준영 책임연구원 - (공동 교신저자) 한국과학기술원(KAIST) 강기범 부교수 - (공동 교신저자) 한국화학연구원(KRICT) 정택모 책임연구원 그림설명 본 연구진에서 개발한 2차원 신소재 기반 인공 시냅스 소자의 저전력ㆍ고성능 인공 시냅스 특성 (왼쪽) 및 이미지 분류 학습 정확도 테스트 (오른쪽) [그림 1] 본 연구진에서 개발한 2차원 신소재 기반 인공 시냅스 소자의 저전력ㆍ고성능 인공 시냅스 특성 (왼쪽) 및 이미지 분류 학습 정확도 테스트 (오른쪽)

- 472

- 작성자인공뇌융합연구단 곽준영 박사팀

- 작성일2022.10.06

- 조회수11886

-

471

안전한 수소 저장시스템 개발 가능해진다

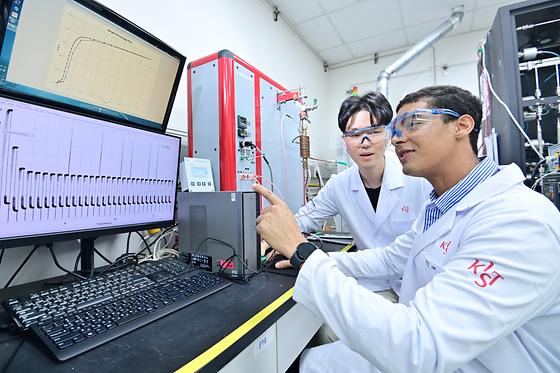

- 주요국 대비 뒤처진 수소 저장시스템 개발을 위한 원천기술 개발 - 금속수소화물을 활용한 수소에너지 저장용 신소재 개발에 적용 예정 미국과 유럽은 수소를 미래 청정에너지원으로 판단하고 수소생산, 저장, 운송, 활용에 필요한 인프라 구축과 핵심기술 개발에 집중하고 있다. 우리나라는 연료전지 기술의 수준이 매우 높고, 그린수소 생산 등의 분야에서 활발한 연구개발이 이루어지고 있지만, 저장 및 운송 인프라에 대한 기술적, 산업적 기반은 취약한 실정이다. 또한 인구밀도가 높은 지역에 고압가스 기반 수소저장 인프라를 설치하는 것이 현실적으로 어려워 수소에너지의 본격적인 활용은 요원한 상황이다. 각국에서 개발이 진행되고 있는 다양한 수소저장 방식 가운데 금속 수소화물 기반 수소 저장시스템은 수소를 가장 안전하게 저장할 수 있는 방법으로 주목받고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 에너지소재연구센터 천동원, 서진유 박사연구팀이 연세대학교(총장 서승환) 신소재공학과 이규형 교수 연구팀과 함께 전자현미경을 통해 세계 최초로 마그네슘(Mg)과 철(Fe)로 구성된 금속수소화물의 분해과정을 나노미터 스케일의 높은 해상도로 실시간 관찰하는데 성공했다고 밝혔다. 공동 연구팀은 수소원자가 금속 수소화물 고체 내부에 존재하는 초기상태에서 외부로 이동하면서 기체 상태로 바뀌는 과정을 관찰했을 뿐만 아니라 분해과정 이후 금속수소화물 내부에 남아있는 수소의 양을 계산하는데 성공했다. 그 동안 금속수소화물의 물성에 대한 예측은 전자현미경을 통해 관찰한 매우 작은 소재 샘플에서 얻은 결과여서 신뢰성에 대한 의문이 계속되어 왔으나 연구진은 매우 작은 크기의 샘플(100㎚)과 상용화를 위해 제작한 대량의 금속수화물소재 샘플(수㎜)을 비교한 실험에서 같은 현상이 재현됨을 확인했다. 특히 그동안 문제가 되었던 전자빔에 의해 발생하는 샘플손상을 최소화해 금속소재 내부의 수소 이동 과정을 관찰할 수 있게 됨으로써 수소저장 신소재 개발연구가 새로운 국면을 맞이하게 된 것이다. KIST 천동원 박사는 “원자번호 1번인 수소는 전자와 양자를 하나씩 갖고 있기 때문에 전자 혹은 양자의 시그널을 분석하는 현재의 분석기술 수준으로는 수소의 이동을 관찰하기가 어렵다. 이번 연구성과는 고체 내부에 존재하는 수소이동을 관찰할 수 있는 새로운 방법론을 제시했다는 점에서 그 의미를 찾을 수 있다.”고 말하면서, “연구팀이 새롭게 시작한 고체 수소저장시스템 개발을 위한 국가 대형 과제에 본 기술을 적용해 안전한 수소저장 인프라를 구축할 것이며, 이를 통해 일상생활에 수소에너지가 널리 사용될 수 있도록 하는 것이 최종 목표“라고 포부를 밝혔다. 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호)의 지원을 받아 KIST 주요사업 및 한국연구재단 중견연구자지원사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 재료 및 에너지 분야의 권위지인 ‘Advanced Functional Materials’ (IF : 19.924, JCR 분야 상위 : 4.66%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Real-Time Monitoring of the Dehydrogenation Behavior of a Mg2FeH6-MgH2 Composite by In Situ Transmission Electron Microscopy - (제 1저자) 한국과학기술연구원 김주영 학생연구원 - (제 1저자) 한국생산기술연구원 줄리엔 파도누보 박사후연구원 - (교신저자) 연세대학교 이규형 교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원 서진유 책임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 천동원 책임연구원 그림설명 [그림1] 수소원자 이동 및 금속수소화물 분해과정 실시간 분석 [그림 2] 금속수소화물 내부 수소관찰을 통한 수소이동도 정량화결과 [그림 3] KIST 천동원, 서진유 박사 연구팀의 김주영 연구원(가운데, 1저자)과 줄리엔 파드누보(우측, 1저자, 현 한국생산기술연구원 박사후 연구원)제조한 수소저장물질의 수소 흡방출 특성을 측정하고 있다.

- 470

- 작성자에너지소재연구센터 천동원 박사팀

- 작성일2022.09.29

- 조회수8138

-

469

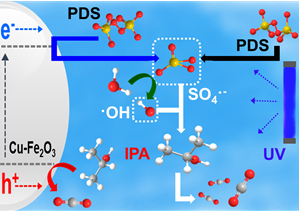

골치 아픈 반도체 폐수처리를 위한 신기술 개발

- 광촉매를 이용해 물속에 잔류한 미량 알코올을 빠른 시간 안에 완전 제거 - 반도체 생산라인 증설에 따른 폐수처리 수요 증가 대비 반도체나 전자제품 생산 공정에서 표면에 있는 불순물을 제거하기 위하여 알코올류가 사용되고, 이를 함유한 폐수는 역삼투압, 오존, 생물학적 분해 등의 방식으로 처리되고 있다. 그러나 이러한 방식으로는 고농도의 알코올 폐수를 저농도로 낮추는 것은 가능하지만 저농도의 알코올 폐수에서 알코올류를 완전 분해 처리하기는 어렵다. 알코올류는 물과 잘 섞이는 성질이 있어 물리적 방법으로는 완전 분리가 불가능하며, 화학적 또는 생물학적 방법으로는 그 처리가 매우 비효율적이기 때문이다. 이 때문에 저농도로 1차 처리된 알코올 폐수는 다량의 깨끗한 물로 희석한 후 방류하고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 극한소재연구센터 김상훈, 문건희 박사 연구팀이 고도산화공정에서 촉매제로 사용되는 산화철에 극미량의 구리를 첨가함으로써 물속의 미량 알코올을 빠른 시간에 완전히 분해할 수 있는 광촉매 재료를 개발했다고 밝혔다. 연구진은 수처리 고도산화공정 중 산화제와 촉매를 사용하는 펜톤산화법을 사용했다. 펜톤산화법에서 알코올류는 라디칼 생성을 검증하는 시약으로 사용되었으나, 이번 연구에서는 제거 목표 물질로 주목한 것이 특징이다. 이는 반도체 폐수처리에 투입되는 비용과 수자원을 획기적으로 줄일 수 있는 수처리 기술이다. 기존에는 10ppm의 알콜 폐수를 1ppm 이하 농도로 낮추려면 처리하고자 하는 폐수의 10배에 해당하는 깨끗한 물을 희석 용도로 투입했다. 그런데, KIST가 개발한 광촉매를 수처리 공정에 활용하면 그만큼의 수자원을 절약할 수 있게 된다. 연구팀은 실제 반도체 공정에서 폐수를 받아와 개발한 광촉매를 적용했으며, 그 결과 실험실에서 보였던 것과 비슷한 알코올 분해 성능을 보여 실제 적용 가능성이 크다는 사실도 입증했다. KIST 김상훈 박사는 “평택과 이천에 대규모 반도체 생산라인의 신설이 예정되어 있어 향후 반도체 폐수처리 수요도 빠르게 증가할 것으로 예상된다”라면서, “이번 연구결과는 적은 자원과 비용으로 반도체 폐수를 효과적으로 처리하는 해결책을 제공할 수 있을 것”이라고 의의를 설명했다. 이 연구는 과학기술정보통신부 국가핵심소재연구단의 소재혁신선도사업과 환경부 환경기술개발사업 및 한국과학기술연구원 주요사업에서 지원받아 한국과학기술연구원이 수행하였으며, 관련 논문은 화공 및 환경 분야의 대표적인 학술지인 Chemical Engineering Journal(IF: 14.610, JCR(%): 2.465)에 게재 예정이다. * (논문명) Control of copper element in mesoporous iron oxide photocatalysts towards UV light-assisted superfast mineralization of isopropyl alcohol with peroxydisulfate - (제 1저자) 한국과학기술연구원 Le Thi Thao 학생연구원 - (공동교신저자) 한국과학기술연구원 김상훈 책임연구원, 문건희 선임연구원 그림설명 [그림 1] 이소프로필알콜 (IPA)을 개발한 촉매를 이용해 광촉매 펜톤산화법으로 분해하는 반응기작 얼개도

- 468

- 작성자극한소재연구센터 김상훈 박사팀

- 작성일2022.09.28

- 조회수12657

-

467

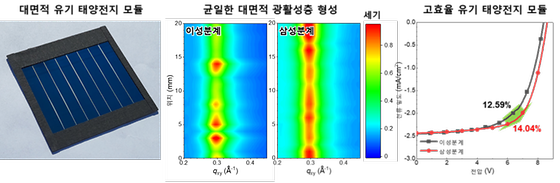

유기태양전지 대면적화시 성능감소 원인은 ‘이것’ 때문

- KIST, 유기태양전지의 광전환 효율의 핵심은 ‘광활성층의 균일도’ 규명 - 58.5㎠ 삼성분계 광활성층 태양전지 모듈로 14%이상의 광활성화 효율 달성 신재생 에너지원의 하나인 유기태양전지는 건물 벽면이나 옥상의 외장재, 창문 등에 프린팅 하는 방법으로 제작이 가능해 도심형 태양광 발전의 핵심기술로 주목 받고 있다. 하지만 현재까지 학계에 보고된 고효율 유기태양전지들은 실험실 수준에서 개발된 0.1cm2 미만의 좁은 면적의 단위 소자이다. 일상적으로 사용 가능한 수준의 전력을 얻기 위해서는 이러한 단위 소자들을 직렬로 연결하여 수 m2 크기의 모듈로 만들어야 하는데, 여전히 모듈을 제작할 때 발생하는 성능감소와 재현성 문제가 상용화를 위한 숙제로 남아있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 차세대태양전지연구센터 손해정 박사팀은 유기태양전지가 단위소자에서 모듈로 대면적화 하는 과정에서 발생하는 주요 성능감소 요인을 규명하고, 광활성층 반도체 소재의 삼성분계 조합을 개발해 재현 가능한 대면적의 고효율 유기태양전지를 구현하는데 성공했다고 밝혔다. 연구팀은 유기태양전지 내 광활성층의 형태에 주목했다. 광활성층은 일반적으로 p형과 n형의 반도체 소재로 구성되며, 인쇄방식으로 쉽게 제작 할 수 있어 산업적 활용이 용이하다. 하지만 광활성층 형성공정 중 용매증발 과정에서 p형 반도체의 뭉침(p-형 고분자)이 생겨 불균일한 도메인을 형성할 경우, 결과적으로 p-n 접합의 형태가 필름의 위치에 따라 달라지게 되어 태양전지의 효율이 저하되는 결과를 가져왔다. 연구진은 p-형고분자에 유기적 상호작용을 할 수 있는 n-형 고분자를 첨가해 광활성층을 형성하게 되면 n-형 고분자가 p형 고분자 반도체와 합금의 형태로 복합체를 이루게 되고, p형 고분자 반도체의 도메인 크기를 넓은 면적에 매우 규칙적으로 제어 할 수 있음을 최초로 규명하였다. 이러한 방식으로 ㎛(나노미터) 수준의 극소한 영역에서부터 ㎝(센티미터) 수준의 비교적 넓은 영역까지 균일한 삼성분계 광활성층을 구현할 수 있고, 광활성층의 나노구조의 높은 균일도가 소면적 셀에서 대면적 모듈 제작 시 효율 손실을 최소화 할 수 있는 핵심 요인임을 밝혀냈다. 연구진은 삼성분계 광활성층을 사용해 58.5cm2 면적에서 세계 최고 수준인 14.04%의 광전 변환효율을 달성했다. KIST 손해정 박사는 “인쇄 공정으로 제작한 유기 태양전지를 대규모 모듈화 할 때 성능이 감소되는 주요요인을 밝혀 유기태양전지 상용화에 한걸음 더 가까워졌다.”고 말하며, “이번 연구과정에서 만든 58.5cm2의 대면적 모듈은 그 자체로도 획기적인 결과지만, 추가적인 스케일업을 통해 실제 건물 외벽이나 자동차 등에 적용해 전기를 생산하는 단계까지 후속 연구개발을 진행해보고 싶다.”고 포부를 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원으로 KIST 주요사업과 연구재단 소재혁신선도사업 및 나노미래소재원천기술개발사업으로 수행되었으며, 연구결과는 에너지 분야의 국제학술지 ‘Joule’ (IF: 46.048, JCR 분야 상위 0.92%)에 온라인 게재되었다. * (논문명) ‘High-performance scalable organic photovoltaics with high thickness tolerance from 1 cm2 to above 50 cm2’ - (제 1저자) 한국과학기술연구원 윤성원 박사후연구원, 박성민 박사후연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 손해정 책임연구원 그림설명 [그림 1] 삼성분계 광활성층을 도입한 고효율 유기태양전지 모듈 사진(왼쪽), 삼성분계 광활성층의 균일성(가운데), 모듈 성능(오른쪽)

- 466

- 작성자차세대태양전지연구센터 손해정 박사팀

- 작성일2022.09.27

- 조회수7150

![[그림 1] 생물학적 감각 뉴런과 개발된 땀 센서 패치의 외부 자극에 대한 스파이크 인코딩 모식도](/app/board/attach/image/thumb_10928_1670480480000.do)