보도자료

-

495

오·폐수로 전기와 식수를 동시에 생산한다

- 물 정화 필터와 전도성 고분자의 결합을 통한 새로운 분리막 개발 - 수질개선, 지속적 전력발생, 간단한 동작방법으로 상용화 가능성↑ 빗물이나 바닷물, 지하수, 강물, 오·폐수 등 우리 주변에 존재하는 다양한 형태의 물을 마시거나 사용할 수 있는 물로 정화하는 데에는 막대한 에너지가 필요하다. 그렇다면, 물을 정화하는 과정에서 전력을 발생시킬 수 있다면 어떨까? 국내 연구진이 폐수를 식수로 정화하면서 전기를 생산할 수 있는 분리막(Membrane)을 개발해 화제다. 한국과학기술연구원 (KIST, 원장 윤석진)은 전자재료연구센터 장지수 박사팀은 명지대학교(총장 유병진) 신소재공학과 윤태광 교수팀과의 공동연구를 통해 오·폐수, 바닷물, 지하수 등 다양한 물자원을 활용해 전기를 연속적으로 발생시키면서 식수를 제공할 수 있는 신개념 분리막을 개발했다고 밝혔다. 연구진이 개발한 분리막은 하부에는 물을 정화시키는 다공성 필터 분리막이, 상부에는 전기가 통하는 전도성 고분자가 샌드위치 구조로 결합되어 있다. 분리막은 물이 흐르는 방향을 제어해 수직으로 관통하면 정화되고, 수평방향으로 확산하면 직류 전기를 만들어 내도록 설계되었다. 10 nm (1억분의 1미터) 이하의 오염물질을 95%이상 제거할 수 있어 폐수에 존재하는 미세플라스틱이나 중금속 입자 등을 정화할 수 있으며, 단 10 µl (마이크로 리터)의 물로도 3시간 이상 전력을 발생시킬 수 있다. 또한 개발된 분리막은 단순한 용액 프린팅 공정을 통해 크기 제한 없이 제작이 가능하기 때문에 제작 단가와 공정에 소요되는 시간을 동시에 절감해 상용화 가능성이 크다. 연구진은 개발된 분리막을 실제 공장 현장에 적용하여 폐수의 수질을 식수 수준으로 향상시키면서 전기를 생산하는 후속 연구를 진행 중이다. KIST 장지수 박사는 “물부족 문제 해결과 친환경 에너지 생산이 동시에 가능한 신기술로 수질 관리시스템 및 비상전력 시스템으로도 응용 가능성이 매우 크다.”고 연구성과에 대한 기대를 밝혔다. 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호)의 지원을 받아 KIST의 주요사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 재료 분야의 국제학술지인 ‘Advanced Materials’ (IF: 32.086, JCR 분야 최상위 2.17%) 최신 호에 게재되었으며, 대표 Front-cover로 선정되었다. * (논문명) Bidirectional Water-Stream Behavior on a Multifunctional Membrane for Simultaneous Energy Generation and Water Purification - (제 1저자 및 교신저자) 한국과학기술연구원 장지수 선임연구원 - (교신저자) 명지대학교 윤태광 조교수 [그림 1] KIST-명지대 공동연구진이 개발한 전력발생 물정화 멤브레인 모식도 [그림 2] KIST-명지대 공동연구진이 개발한 전력발생 물정화 멤브레인 작동원리 모식도

- 494

- 작성자전자재료연구센터 장지수 선임연구원

- 작성일2023.02.08

- 조회수8985

-

493

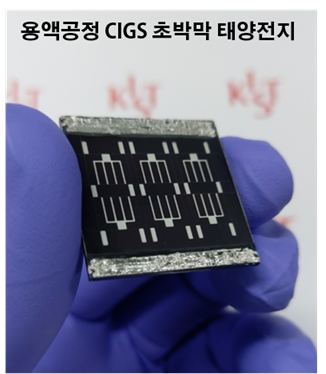

상용화를 위한 삼박자 갖춘 태양전지 나왔다

- 태양전지 저가화에 필수적인 용액공정, 초박막, 고안정성을 갖춘 무기박막 태양전지 개발 - 가격 경쟁력 확보를 통해 실리콘 태양전지 대체 효과 기대 우리나라 탄소중립 시나리오에 따르면, 우리나라는 탄소중립을 위해 2050년까지 전력의 90%를 태양광으로 대체하는 것을 목표로 하고 있다. 현재 태양광 발전에서 큰 비중을 차지하고 있는 실리콘 태양전지는 비용, 효율 측면에서 가장 경쟁력 있는 기술로 여겨지지만 국토의 70% 이상이 산지이면서 태풍과 같은 자연재해가 자주 발생하는 우리나라의 지리적 특성상 태양광 발전시설의 지속 가능성에 대한 물음표는 여전히 남아 있다. 이에 대한 대안으로 건물일체형 태양전지(Building Integrated Photovoltaic, 이하 BIPV)기술에 대한 관심이 커지고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 청정신기술연구본부 민병권 본부장 연구팀은 BIPV에 사용되는 고안정성 무기박막 태양전지의 가격경쟁력을 확보하는 공정을 개발해 기술이전까지 완료했다고 밝혔다. 다양한 태양전지 기술 가운데 CIGS 무기박막 태양전지는 구리(Cu), 인듐(In), 갈륨(Ga), 셀레늄(Se)의 네 원소로 구성되는데, 광흡수 계수가 매우 커서 얇은 박막으로도 높은 변환효율을 낼 수 있다는 특징을 갖고 있다. 하지만 이를 BIPV에 실제로 적용하기 위해서는 가격 경쟁력과 양산성 확보가 중요한 상황이었다. 이를 위해 연구팀은 기존의 진공공정 대신 용액 코팅법을 활용해 설비에 소요되는 비용을 절감하는 한편, 광흡수층의 두께를 기존대비 1/5 수준으로 줄여 고가 희귀원소인 인듐(In) 및 갈륨(Ga) 사용량을 저감해 생산성을 개선했다. 특히 후면 계면 제어는 CIGS 초박막 태양전지의 효율을 개선하는 핵심적인 요소인데, 비정질 TiO2 층을 활용하여 CIGS 초박막 태양전지의 후면계면을 양산화에 매우 적합한 방식으로 제어할 수 있는 기술을 개발했다. 이 경우 기존의 부도체 산화물(Al2O3, SiO2, HfO2)을 적용했을 때와는 달리 나노구조 패터닝 없이도 전하를 원활하게 전달할 수 있었으며, 전기적 결함도 제거할 수 있었다. 다시 말해 기존의 기술과 비교해 더 얇고 간편하고 저렴한 비용으로 대면적 소자의 효율을 개선할 수 있다는 것이다. 연구팀은 CIGS 박막태양전지의 용액 코팅 공정의 원천기술 개발을 위해 지난 10여년 간 꾸준히 연구를 수행해왔다. 기존의 판이 돌아가며 용액을 코팅하는 스핀방식이 아닌 대면적화에 훨씬 유리한 페인트칠을 하듯 바르는 바코팅 기술을 확보했으며, 단위셀 효율은 16% 이상을 달성하고 있다. 이 기술은 지난해 11월 태양전지 전문 중소기업에 기술이전 되었으며, KIST와 기업이 함께 미래 태양전지 시장을 개척하기 위한 공동연구도 진행중이다. KIST 민병권 본부장은 “인쇄 태양전지 기술은 아직 상용화에 성공하지 못한 도전적인 분야이지만, 실험실 수준에서는 이미 세계 최고 기술을 확보하고 있기 때문에 기업과 긴밀한 협업을 진행한다면, 머지 않은 미래에 세상을 놀라게 할 새로운 태양전지를 시장에 내놓을 수 있을 것”이라고 말했다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 및 농림축산식품부(장관 정황근) 농촌진흥청(청장 조재호)의 재원으로 농림식품기술기획평가원과 재단법인 스마트팜연구개발사업단(단장 조성인)의 스마트팜다부처패키지혁신기술개발사업의 지원을 받아 수행되었으며 연구 결과는 에너지 분야 권위지인 「Advanced Energy Materials」 (IF : 29.698, JCR 분야 상위 2.46%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Amorphous TiO2 Passivating Contacts for Cu(In,Ga)(S,Se)2 Ultra-Thin Solar Cells: Defect-State-Mediated Hole Conduction - (제 1저자) 한국과학기술연구원 박기순 연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 민병권 본부장 - (교신저자) 국민대학교 도영락 교수 그림1. 인쇄 공정 기반 대면적 용액 코팅. 바 코팅 기반 대면적 용액 코팅법의 실물 사진 그림2. 용액공정 CIGS 초박막 태양전지 그림3. 용액공정 CIGS 초박막 태양전지 단면 모식도

- 492

- 작성자청정신기술연구본부 민병권 본부장

- 작성일2023.02.01

- 조회수6675

-

491

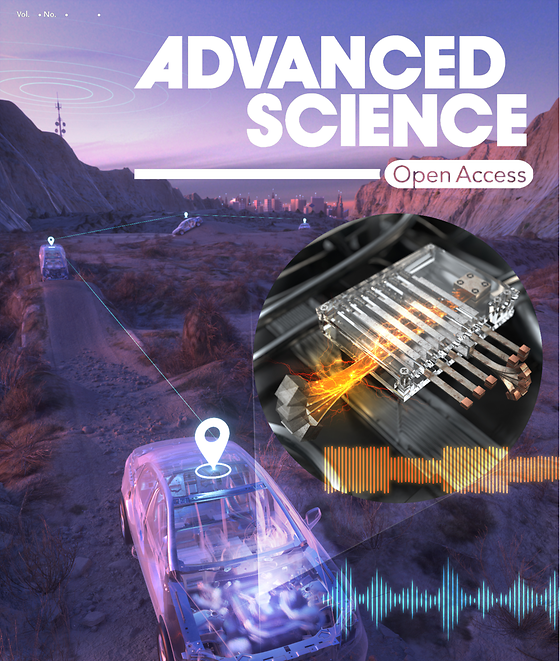

스스로 공진하는 스마트 에너지 하베스터 개발

- 자동 공진(共振) 튜닝 기술이 탑재된 소형‘에너지 하베스팅’기술 - 실증을 통한 소형 전자기기 (IOT Sensor)의 안정적인 전원 공급 현실화 사물인터넷(IoT) 기술은 시공간에 구애받지 않고 설치되어야 하기 때문에 배터리나 전원선에 구애받지 않는 독립전원을 필요로 한다. 자동차, 건물, 가전제품 등의 일상 환경에서 진동, 열, 빛, 전자기파와 같이 버려지는 에너지를 수확하여 전기에너지로 변환하는 에너지 하베스팅(Energy harvesting) 기술을 이용하면 외부 전원장치 없이 주변 에너지원 수확만으로도 소형 전자기기를 구동하기에 충분한 전기를 생산할 수 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 전자재료연구센터 송현철 박사 연구팀이 주변 환경에 따라 에너지 하베스터 스스로 공진을 맞추는 자동 공진 튜닝(Automous Resonance Tuning, ART) 압전 에너지 하베스터를 개발했다고 밝혔다. 개발한 에너지 하베스터는 30Hz 이상의 광대역 주파수 범위에서 스스로 공진을 튜닝하고 흡수한 진동 에너지를 전기 에너지로 변환시킬 수 있다. 진동을 에너지 하베스팅 기술을 통해 전기에너지로 변환하는 과정에서 불가피한 기계적 에너지 손실이 발생해 에너지 변환 효율이 낮아지는 문제가 있었다. 이를 해결하기 위해서는 물체의 고유진동수와 진동의 주파수가 일치할 때 큰 진동이 발생하는 공진(Resonance) 현상을 활용한다. 그러나 에너지 하베스터의 고유진동수는 고정되어 있는 반면, 우리가 일상생활에서 경험하는 다양한 진동들은 각기 다른 범위의 주파수에 분포하고 있다 이 때문에 에너지 하베스터의 사용환경에 맞춰 매번 고유진동수를 조정하고, 공진을 유도해야 하기 때문에 실용화에 어려움이 있었다. 이에 KIST 연구진은 별도의 전기장치 없이도 주변 진동수에 스스로 튜닝될 수 있는 특별한 구조의 에너지 하베스터를 개발했다. 에너지 하베스터 내부에 주파수에 따라 움직이는 적응형 클램핑 시스템 (튜닝 시스템)을 부착하여 에너지 하베스터가 주변의 진동을 감지하면 튜닝 시스템이 공진 주파수에 도달하게 되어 외부의 진동과 같은 진동수를 갖고 공진할 수 있게 된다. 그 결과, 2초 이내 빠른 공진 주파수 튜닝으로 광대역 주파수 대역(30Hz) 이상에서 연속적으로 전기를 생산할 수 있다. 이번 연구에서는 기존에 문헌에 보고되었던 압전 진동형 에너지 하베스터들과 달리 튜닝 시스템이 장착된 에너지 하베스터를 실제 주행하는 자동차 엔진에 부착하여, 진동 주파수가 지속적으로 변화하는 환경에서 자동 공진 튜닝(Autonomous Resonance Tuning, ART)으로 배터리 없이도 무선 위치 추적장치를 구동하는데 성공했다. 본 연구를 주도한 KIST 송현철 책임연구원은 "이번 연구성과는 진동을 이용한 에너지 하베스터가 이제 곧 우리 실생활에 적용될 수 있음을 시사하는 결과이며, 향후 사물인터넷을 비롯하여 무선 센서의 독립전원으로 사용될 수 있을 것으로 보인다“고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부 (장관 이종호) 지원으로 KIST 주요사업과 산업통상자원부(장관 이창양) 지원으로 에너지기술평가원 에너지기술개발사업으로 수행되었다. 본 연구 결과는 에너지 분야 국제 학술지인 ‘Advanced Science’(IF : 17.521, JCR 5.942%) 최신 호에 Front Cover로 게재되었다. * (논문명) Autonomous Resonance-Tuning Mechanism for Environmental Adaptive Energy Harvesting - (제 1저자) 한국과학기술연구원 전자재료연구센터 이동규 학생연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 전자재료연구센터 신준철 박사후연구원 - (교신저자) 금오공과대학교 신소재공학과 조경훈 부교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원 전자재료연구센터 송현철 책임연구원 ※ 논문 주소: https://doi.org/10.1002/advs.202205179 [그림 1] Advanced Science 표지 [그림 2] 에너지 하베스터의 구조 및 자가 튜닝 원리 [그림 3] 자가 튜닝 에너지 하베스터의 특성을 보여주는 그래프 [그림 4] 자동차 엔진의 진동 에너지를 활용하여 위치 추적 장치 구동에 성공한 자가 튜닝 에너지 하베스터의 실용화 가능성을 보여주는 그림

- 490

- 작성자전자재료연구센터 송현철 책임연구원

- 작성일2023.01.31

- 조회수10588

-

489

KIST, 소셜로봇의 새로운 패러다임을 제시하다

- KIST 콜래봇(CollaBot), ICSR 2022 하드웨어, 디자인, 인터페이스 부문 최고상 수상 - 상황맥락을 파악해 복합 서비스를 제공하는 로보틱 도서관 시스템 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 곽소나 박사 연구팀이 2022년 12월 13일부터 16일까지 이탈리아 피렌체 상공회의소에서 개최된 국제 소셜로봇 학술대회 (International Conference on Social Robotics 2022, 이하 ICSR 2022)의 일환으로 개최된 로봇디자인 대회에 콜래봇(CollaBot)을 출품해 유니버시티 칼리지 런던 (University College London)의 버블 월드(Bubble Worlds)와 최종 경합 끝에, <하드웨어, 디자인, 인터페이스> 부문 최고상의 영예를 안았다고 밝혔다. 기존 소셜로봇 관련 연구는 휴머노이드 로봇을 기반으로 한 연구가 주를 이루었다. 다시 말해 휴머노이드 로봇이 상황을 파악하고, 다양한 도구를 사용해 상황에 적합한 복합 서비스를 제공하는 것을 목표로 했다. 그런데, 인간을 닮은 휴머노이드 로봇은 소비자가 인간 또는 그 이상의 능력을 기대하게 했지만, 실제 기능은 그에 미치지 못해 시장진입에 어려움을 겪고 있었다. 또한 로보틱 제품은 하나의 기능에 특화되어 개발될 수밖에 없으므로 소비자의 상황맥락에 맞는 다양한 복합 서비스를 제공하는데 있어서는 분명한 한계를 갖고 있었다. KIST 곽소나 박사 연구팀은 이와 같은 한계를 극복하기 위한 방안으로 다수의 로보틱 제품이 인식한 정보를 통합하여 상황 맥락을 파악하고 인식한 상황에 적합한 서비스를 제공하는 로보틱 도서관 시스템 콜래봇(CollaBot)을 개발했다. 책장, 책상, 의자, 조명 등으로 구성된 이 시스템은 다수의 로보틱 제품 간 협업을 기반으로 한 인간-로봇 상호작용을 제공한다. 세부적인 시스템 환경은 다음과 같다. 사용자의 휴대폰, 출입문, 로보틱 책장, 로보틱 의자가 서로 연결되어 휴대폰으로 검색하면 해당 도서가 위치한 책장이 돌출된다. 의자는 책장의 높이에 따라 사다리의 역할을 하기도 하고, 이동해야 하는 책이 많을 경우 카트의 역할을 하기도 한다. 다시 말해 각각의 구성요소가 가 본연의 기능뿐 아니라 상황 맥락에 따라 기능을 변환하여 사용자 맞춤형 서비스를 지원하게 되는 것이다. 콜래봇의 상호작용을 디자인한 KIST 강다현 박사는 “본 연구에서 제안하는 다수의 로보틱 제품 간 협업을 기반으로 한 로보틱 시스템은 기존 사물인터넷(Internet of Things)에 로봇 기술을 적용해 물리적 서비스까지 제공할 수 있게 되어 다양한 경로를 통한 상황 맥락 인식 및 서비스가 가능한 로봇 사물인터넷(Internet of Robotic Things) 기반 초연결 사회를 구현할 수 있을 것이다. 우리의 일상생활에 실질적인 도움을 주는 서비스 제공하는 이러한 시스템은 이제까지 와는 다른 개념의 새로운 로봇 시장을 개척할 수 있을 것으로 기대한다.”라고 밝혔다. 올해로 13회째를 맞은 ICSR의 로봇 디자인 대회는 대표적인 소셜로봇인, 소피아(Sophia), 나오(Nao), 페퍼(Pepper)의 개발에 참여하였던 아밋 쿠머 팬디(Amit Kumar Pandey)가 심사위원장을 맡고 있다. 본 연구는 KIST 주요사업과 KIST 기술융합지원센터 기술지원 프로그램으로 수행되었다. * (작품명) CollaBot: Collaborative Human-Robot Interaction Design for Robotic Library - (제1저자) 한국과학기술연구원 강다현 포닥 - (공동저자) 김민희 학생, 최주한 학생, 이원일 학생 - (교신저자) 한국과학기술연구원 곽소나 선임연구원 그림 1. 로보틱 서재, 콜래봇 그림 2. 상황 맥락에 따라 기능을 변형하는 의자 그림 3. 로보틱 도서관 시연 사례 - 사용자 키 정보를 기반으로 한 서비스 사례 그림 4. 로보틱 도서관 시연 사례 - 책의 개수를 기반으로 한 서비스 사례

- 488

- 작성자지능로봇연구단 곽소나 선임연구원

- 작성일2023.01.20

- 조회수11497

-

487

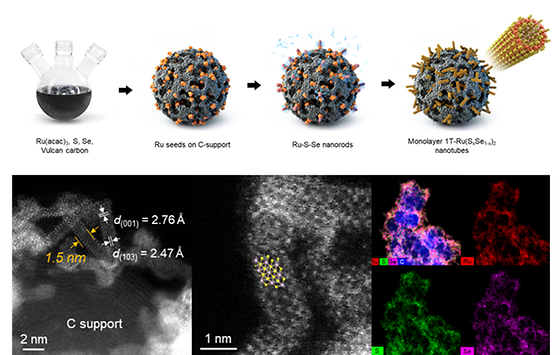

연료전지의 경제성, 안정성 두 마리 토끼 다 잡는다

- 루테늄 칼고게나이트를 새로운 소재로 제안해 경제성 확보 - 나노튜브의 높은 표면 곡률로 유도된 장력이 촉매의 안정성도 확보 연료전지는 수소와 산소의 산화·환원 반응을 통해 화학에너지를 전기에너지로 변환한다. 이 과정에서 반응을 촉진하기 위해 촉매가 활용되는데, 주로 산소 환원 반응을 촉진하는 촉매가 전체 연료전지의 효율 및 가격을 결정한다. 현재 대부분의 연료전지는 백금(Pt) 촉매를 주로 사용하지만, 높은 가격과 반응 중 촉매가 용출되거나 응집되는 등의 낮은 내구성 문제가 존재했다. 따라서, 더 낮은 비용으로 더 높은 안정성이 있는 새로운 연료전지 촉매 개발이 필요한 상황이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 수소·연료전지연구센터 유성종 박사 연구팀은 초미세 나노튜브 신소재를 도입해 우수한 산소환원 반응 성능과 높은 안정성을 가진 금속 칼고게나이드 나노튜브를 합성했다고 밝혔다. 이를 수소연료전지의 촉매로 적용하면 높은 효율과 안정성을 발휘할 수 있어 고가의 백금을 대체할 것으로 기대된다. 칼코겐은 주기율표상 제16족에 속하는 원소로 산소족 원소로 불린다. 이 칼고겐 원소가 전이금속 원자와 결합하면 금속 칼코게나이드라고 불리는 2차원 시트구조의 반도체 물질이 되는데, 이들은 다양한 형태로 존재하며 각기 다른 전기적, 광학적, 촉매적 활성을 나타낸다. 그 중에서도 금속성을 띠는 1T상 물질은 우수한 전기전도성 및 촉매 성능을 나타내지만 안정성이 낮아 공기 노출, 전기화학 반응 등에 의해 촉매활성을 잃는 한계가 존재한다. 연구진은 준안정상의 ‘루테늄 칼고게나이트’를 새로운 소재로 제안하는 한편, 촉매의 내구성을 향상시키기 위해 이를 초미세 직경을 갖는 나노튜브 형태로 만드는데 성공했다. 이 구조는 높은 표면 곡률을 갖기 때문에 커다란 장력이 유도되어 연료전지 구동 중에도 장력에 의해 촉매의 원자 배열이 안정하게 존재했으며, 그 결과 촉매도 안정화될 수 있었다. 성능 평가에서 루테늄 칼코게나이드 나노튜브를 산소환원반응 촉매로 활용하였을 때 기존에 사용되는 백금 촉매 (64.5 A g-1) 보다 우수한 수소연료전지 성능 (67.4 A g-1)과 10배 이상 높은 내구성을 나타냈다. 또한 이러한 결과가 나노튜브 구조체의 장력이 안정성에 미치는 영향 때문임을 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 규명하였으며, 다양한 나노구조체에 충분한 곡률이 유도되면 기존 물질의 전자구조가 달라져 촉매의 안정성 향상을 이끌 수 있음을 성공적으로 제시하였다. KIST 유성종 박사는 “나노튜브 구조체를 이용한다면 기존 0차원 나노입자 또는 2차원 나노시트의 구조로는 어려웠던 다양한 준안정상의 활용이 가능해 질 것이다.”라며, “지금까지 내구성이 낮아 활용에 제한적이었던 다양한 소재를 수소연료전지를 비롯한 친환경에너지 기술에 적용할 수 있을 것으로 기대하며, 수소경제 안착과 탄소 중립 기술 개발을 위해 힘쓰겠다.”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부 (장관 이종호) 지원으로 KIST 주요사업과 기후변화대응기술개발사업, 나노 및 소재 기술개발사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 재료과학 분야 국제학술지 ‘Advanced Energy Materials’ (IF : 29.698, JCR 분야 상위 2.61%) 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Nanotubular Geometry for Stabilizing Metastable 1T-Phase Ru Dichalcogenides - (제 1저자) 한국과학기술연구원 김명근 박사후 연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원 김승훈 박사후 연구원 (現, ㈜빈센) - (교신저자) 한국과학기술연구원 유성종 책임연구원 [그림 설명] [그림 1] 루테늄 칼코게나이드 초미세 나노튜브의 합성과정 및 투과전자현미경 사진, EDS 원소 맵핑 이미지 [그림 2] (좌) 다양한 조성의 루테늄 칼코게나이드의 단위 면적당 및 단위 질량당 산소환원반응 성능. (우) 1T 나노튜브, 1T 나노시트, 2H 나노시트의 성능 및 내구성 비교 레이더 그래프

- 486

- 작성자수소·연료전지연구단 유성종 책임연구원

- 작성일2023.01.15

- 조회수7902

-

485

자가진단키트보다 더 빠른 PCR, 5분만에 진단

- 빛을 받으면 열을 내는 소재를 이용해 초고속 PCR 기술 개발 - 기기 소형화가 가능해 약국⦁동네의원 등에서 신속 진단 활용 기대 PCR 기술은 DNA 양을 증폭시켜 표적 핵산을 검출하는 분자 진단 기술로 1984년 개발 이후 생명과학분야에 엄청난 발전을 가지고 왔다. 이런 PCR 기술이 일반인들에게 익숙해 진 것은 코로나 바이러스 유행이 계기가 되었는데, 코로나 바이러스를 특정 할 수 있는 핵산을 검출해 진단에 가장 주요하게 활용되었기 때문이다. 하지만 PCR검사는 기술 특성상 반복적인 온도 순환(60~95℃)으로 검사에 최소 1~2 시간이 소요되고 현장에서 바로 결과를 알 수 없다는 한계가 있었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진) 안전증강융합연구단 김상경 단장⦁정승원 박사 연구팀은 광열 나노소재를 활용해 기존 PCR 검사 시간을 10배 단축해 5분 안에 수행하면서도 기존 검사방식과 동등한 진단성능을 가진 초고속 PCR 기술을 개발했다고 밝혔다. 광열 나노소재는 빛을 받아 열을 내는 소재로 빛을 조사하는 즉시 높은 열을 빠르게 내는 특징이 있다. 이처럼 광열 나노소재는 온도를 빠르게 올리는데 매우 효율적이나 안정성이 낮아 성능의 유지가 어렵다는 문제가 있었다. KIST 연구진은 광열 나노소재의 불안정성을 극복하기 위해 광열 나노소재를 물리적으로 붙잡을 수 있는 고분자 복합체를 제작했고, 이를 PCR 구동장치에 적용해 열판이 없는 소형 PCR 구동장치를 개발에 성공했다. 뿐만 아니라 마이크로입자 여러 개를 한 번에 진단하는 다중진단 기술을 구현해 한번의 PCR로 여러 종류의 코로나 변이 바이러스를 구분할 수 있었다. 김상경 단장은 “추가적인 연구를 통해 이번에 개발한 초고속 PCR 기술을 올해 내 소형화하여 장소에 구애받지 않고 활용가능한 장치로 개발할 계획이다. 정확한 진단이라는 PCR의 강점을 그대로 유지하면서 편의성, 현장성, 신속성을 높여 1차 동네의원이나 약국, 더 나아가 집에서 활용할 수 있는 정밀 진단기기가 될 것으로 기대한다. 또한, PCR 기술은 감염병 외에 다양한 질병에 적용 가능한 보편적 분자진단 기술이므로 그 활용도가 더욱 높을 것이다.”라고 밝혔다. 이번 연구는 국가과학기술연구회(이사장 김복철)의 지원을 받아 실용화형 융합연구단 사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 나노 소재 분야의 권위지인 ‘ACS Nano’(IF: 18.027, JCR 분야 상위 5.652%) 온라인 최신 호에 게재되었다. * (논문명) Ultrafast Real-Time PCR in Photothermal Microparticles - (제 1저자) 한국과학기술연구원 UST 김봉균 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 정승원 선임연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 김상경 단장 [그림 설명] [그림 1] 폴리머 입자 내 광열 효과를 이용한 PCR 온도순환 모식도 [그림 2] 폴리머 마이크로 입자의 실시간 PCR에 따른 형광 신호 변화

- 484

- 작성자안전증강융합연구단 정승원 박사팀

- 작성일2023.01.05

- 조회수10822

-

483

산업 100대 물질 과산화수소, 태양광으로 안전하고 깨끗하게 생산한다

- 태양광으로 반도체 생산 공정 등 산업 전반에 활용되는 과산화수소가 펑펑 - 태양광-화학변환효율 1.1%로 세계 최고 기록 달성 과산화수소는 산업 100대 화학물질 중 하나로 반도체 생산 공정에 사용되는 핵심 약품이자 소독, 산화, 펄프 제조 등에 폭넓게 사용되는 중요한 원료이다. 2024년 세계 과산화수소 시장규모는 한화기준 7조원을 돌파할 것으로 예상되고 있다. 하지만 최근 전 세계적인 코로나 방역 조치와 반도체 생산 수요 폭증으로 인해 과산화수소의 안정적 공급이 어려워질 전망이다. 또한 현재 과산화수소를 만드는 방법은 열화학적 공정(안트라퀴논 공정)으로, 높은 온도와 압력에서 값비싼 희귀금속인 팔라듐을 촉매로 사용한다. 이 공정은 에너지 소모가 클 뿐만 아니라 폭발의 위험성과 온실가스 배출 등 다양한 환경 문제를 발생시키는 문제가 있다. 에너지 소모가 낮고 탄소 배출이 적은 방식으로 과산화수소를 생산하기 위한 많은 노력이 이루어지고 있지만, 생산성과 효율이 턱없이 낮아 상용화 문턱을 넘기 어려운 실정이다. 따라서 기존 열화학적 공정의 문제를 해결할 수 있는 친환경 기술 개발이 시급한 상황이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 지난 11월 물자원순환연구단 변지혜, 청정에너지연구센터 이동기 박사팀이 과산화수소를 생산하는데 필요한 고온과 고압의 에너지를 태양광으로 대체하면서도 전례 없이 높은 농도로 과산화수소를 생산할 수 있는 새로운 기술을 개발했다고 밝혔다. 이 기술은 열화학적 공정을 광촉매 공정으로 대체하여 탄소 배출 없이 핵심 화학 원료를 생산할 수 있음을 보여준 사례이다. KIST 연구진은 과산화수소를 만드는 기존 열화학적 공정에서 안트라퀴논 유기 분자가 반복적으로 산화, 환원 반응을 하며 과산화수소를 생산하는 것에 착안해 광촉매 반응용액을 유기용액으로 설계했다. 그 결과 유기 반응 용액에서 광촉매의 산소 환원 능력이 향상되어 과산화수소 생산이 크게 증가됨을 확인하였다. 그뿐만 아니라 연구진은 유기 반응 용액 자체가 빛을 흡수하여 광화학적인 반응으로 과산화수소가 생성됨을 최초로 규명하였다. 연구진은 광촉매 소재와 반응 용액을 제어할 때 태양광을 이용하여 단위 시간 및 광촉매 그램 당 53,000ppm 농도(즉 5.3%)의 과산화수소를 생산하는 성과를 달성했다. 이는 과산화수소 생산 산업 기준인 최소 10,000ppm, 즉 1%을 5배 이상 초과 달성하는 성과이다. 이는 기존 광촉매 기술이 수십~수백 ppm 수준의 과산화수소 생산에 그치는 것을 고려할 때 획기적인 성능 수치이다. 이 기술은 광촉매와 광화학의 두 가지 광반응의 시너지 효과로 태양광-화학변환효율(solar-to-chemical conversion efficiency) 1.1%를 달성하여, 기존 광촉매 최고 효율인 0.61%를 깨고 세계 최고 효율을 경신하였다. KIST 변지혜, 이동기 박사는 “이 연구는 태양광을 이용한 저탄소 친환경 기술로도 산업 핵심 연료를 높은 농도와 순도로 만들 수 있음을 보여준 사례”라며 “생산된 과산화수소를 리터 규모로 정제하는 공정도 연계해서 기술의 완성도를 확인하였고, 향후 대용량 실증을 거쳐 기술 상용화되도록 힘쓸 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 KIST의 젊은 과학자들 간의 융합 연구를 통해 달성된 원천 기술로서, 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원을 받아 KIST 미래원천국가기반기술개발사업, 우수신진연구사업, 나노및소재기술개발사업, 바이오의료기술개발사업 및 선행융합연구사업으로 수행되었다. 이번 연구 결과는 국제학술지인 ‘Energy & Environmental Science (IF: 39.714, JCR 분야 상위 0.179%) 최신 호에 표지 논문으로 게재되었다. * (논문명) Solar-driven H2O2 production via cooperative auto-and photocatalytic oxidation in fine-tuned reaction media -(제 1저자) 한국과학기술연구원 문병철 박사후연구원 -(제 1저자) 한국과학기술연구원 볼로마바이야쿠 학생연구원 -(교신저자) 한국과학기술연구원 이동기 선임연구원 -(교신저자) 한국과학기술연구원 변지혜 선임연구원 [그림 설명] [그림 1] 연구성과 표지(출처: Energy Environ. Sci., 2022, 15, 4853 DOI: 10.1039/D2EE90071H)

- 482

- 작성자물자원순환연구단 변지혜·청정에너지연구센터 이동기 박사팀

- 작성일2022.12.28

- 조회수6946

-

481

'가성비 전기차' 시대 연다

- 망간기반 양극재의 수명 저하 원인 규명..고가의 니켈 대체 기대 - 전극-전해질 계면 안정화 기술로 수명 62% 향상된 배터리 전략 제시 현재 전기자동차의 배터리에 들어가는 대부분의 양극소재는 전이금속 중 60% 이상이 니켈로 이루어진 층상구조 산화물이다. 니켈 층상구조 산화물의 경우 에너지밀도가 높아 전기차의 주행거리를 확보하는데 유리하지만, 니켈 원자재 수급의 불안정이라는 문제점이 있었다. 이에 대한 대안으로 연구자들은 국제 현물시장에서 니켈의 17분의 1정도 가격에 거래되고있는 망간을 주요 원소로 활용하는 스피넬 양극재에 주목했으나 급격한 수명저하 현상이 상용화의 걸림돌이었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 에너지소재연구센터 홍지현 박사 연구팀이 고용량 망간 기반 스피넬 양극 소재의 고질적 문제인 급격한 수명 저하 원인을 규명해 차세대 전기차 배터리로 망간 양극재 리튬배터리의 상용화 가능성을 크게 높였다고 밝혔다. 망간 기반 스피넬 양극재는 이론적으로 니켈 기반 상용 양극재 수준의 높은 밀도로 에너지를 저장할 수 있으며, 금속 원자재 가격을 고려하면 가격당 에너지밀도는 2.8배에 달한다. 그러나 전지의 전체 용량을 활용할 경우 급격한 수명 저하현상이 있었기 때문에 실질적으로는 이론값의 75%정도로만 에너지를 저장할 수 있었다. 그간 학계에서는 망간 기반 스피넬 양극재의 충·방전 과정에서 형성되는 3가 망간(Mn3+)이 소재 결정구조의 뒤틀림을 발생시켜 전해질로의 망간 용출을 야기하고, 이는 결국 양극재의 수명저하의 원인이라는 것이 정설로 여겨졌다. 이에 따라 대부분의 연구가 3가 망간의 형성을 억제하는 데 집중됐다. 주류학계의 이론과는 달리 KIST 홍지현 박사팀(제1저자: 임국현 학생연구원)은 전지의 구동전압 범위를 조절하면 3가 망간이 형성되더라도 양극재가 뛰어난 수명 특성을 보인다는 사실을 새롭게 밝혀냈다. 연구팀은 기존 이론으로 설명되지 않는 이와 같은 현상의 해석을 위해 방사광 가속기 기법 등 고도의 소재 분석 기술을 활용했다. 이를 통해 거듭되는 충·방전 과정에서 양극소재 및 전해질 사이 계면의 부반응이 수명을 저하시키는 원인이 되고 있음을 최초로 규명했다. 연구팀은 나아가 양극-전해질 계면 안정화를 통해 망간 기반 소재의 수명을 획기적으로 개선할 수 있는 핵심전략도 함께 제시했다. 이 같은 전략의 예시로 무(無)-에틸렌 카보네이트 전해질(EC-free electrolyte) 도입으로 상용 전해질 대비 62%의 수명 개선 사실을 증명했다. 이것은 현재까지 보고된 망간 기반 스피넬 양극 소재의 성능 가운데 가장 우수한 용량과 출력이다. KIST 홍지현 박사는 “본 연구를 통해 KIST가 전기차 보급 확대의 기폭제가 될 망간 기반 고에너지 양극소재의 상용화의 새로운 방법론을 제시했다”라며 “학계와 산업계가 그간 많은 역량을 축적해온 니켈 기반 양극재의 계면 안정화 기술을 망간 기반 차세대 양극재에 적용하는데 집중한다면 미래 모빌리티 산업에서 우리 기업들이 한층 높은 경쟁력을 유지할 수 있을 것으로 기대한다”라고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호) 지원으로 KIST 주요사업 및 한국연구재단 개인연구사업(우수신진연구, 중견연구)을 통해 수행되었으며 해당 연구 결과는 에너지 소재 분야의 세계적 권위지 ‘Advanced Energy Materials’ (IF:29.698, JCR 분야 상위 2.464%)의 전면 표지 논문으로 선정됐다. * (논문명) Regulating Dynamic Electrochemical Interface of LiNi0.5Mn1.5O4 Spinel Cathode for Realizing Simultaneous Mn and Ni Redox in Rechargeable Lithium Batteries - (제 1저자) 한국과학기술연구원 임국현 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 홍지현 선임연구원 [그림 설명] [그림 1] 전면 표지 논문 선정 이미지 [그림 2] 지난 3년간의 양극재 가격 변동 (좌), 타 양극재 대비 망간 기반 양극재의 성능 비교 (우). 네모 표시는 이번 성과로 연구한 망간 기반 양극재 [그림 3] 새롭게 규명한 망간 기반 스피넬 양극-전해질 계면의 부반응 메커니즘 [그림 4] 리튬이온전지 망간 양극재 수명 저하원인을 규명하고, 수명 개선 기술을 개발한 KIST 연구진. (좌) 임국현 학생연구원(제1저자), (우) 홍지현 박사

- 480

- 작성자에너지소재연구센터 홍지현 박사팀

- 작성일2022.12.20

- 조회수7027

-

479

플라즈마 기술을 이용한 초발수 항비말 마스크 개발

- 마이크로미터부터 밀리미터까지 다양한 크기 비말의 방역 마스크 표면에서의 오염 현상을 규명 코로나19 이후 마스크 착용이 일상화되면서 감염원에 대한 저항성과 착용감을 동시에 만족하는 고기능성 마스크에 관한 관심이 높아지고 있다. KF94 등급 이상의 마스크는 밀리미터(mm) 크기의 큰 물방울에 대해 높은 물 접촉각을 가져 감염 환자의 침방울과 같은 감염원에 대한 저항성이 높다고 알려져 있는데, 감염전파와 밀접한 연관이 있는 것으로 알려진 마이크로미터(μm) 크기 비말의 젖음성 현상에 관한 연구는 진행되지 못했다. KIST(한국과학기술연구원, 원장 윤석진)은 극한소재연구센터 문명운 책임연구원·조혜성 선임연구원 연구팀이 마이크로미터부터 밀리미터까지 다양한 크기 비말의 KF 마스크 표면에서의 젖음성 현상을 규명하고, 플라즈마 기술을 적용한 초발수 항비말 마스크를 개발했다고 밝혔다. 연구팀은 마이크로미터부터 밀리미터 크기를 포함한 비말의 젖음성 현상을 마스크 위에서 평가하고 비말의 크기가 작아질수록 섬유 표면에 의한 구조효과가 감소하여 물에 대한 접촉각이 작아짐을 규명했다. 접촉각이 급격하게 작아지는 구간에서는 물이 증발한 후 오염물 흡착이 증가했다. 이 결과는 일반 KF94 등급 마스크는 매우 심한 기침을 할 때 나오는 1-5 밀리미터 이상 크기의 비말에 대해서는 높은 저항성을 갖지만, 마이크로미터 크기의 미세 비말은 쉽게 달라붙어 오염된다는 것으로 해석할 수 있다. KIST 연구팀은 이러한 단점을 극복하고 마스크의 감염예방 효과를 향상시키기 위해 플라즈마 기술을 적용하여 고(高)종횡비 나노구조를 가지는 마스크 외피 소재를 개발했다. KIST 조혜성 선임연구원은 “이렇게 나노구조가 형성된 마스크 표면에서는 비말의 크기가 작아도 높은 접촉각을 유지하여 1-10 마이크로미터 정도의 작은 물방울에 대해서도 높은 저항성을 갖고, 이를 통해 감염성 비말이 마스크 표면에 흡착하여 오염되는 현상을 현저히 감소시킬 수 있다”고 밝혔다. KIST 문명운 책임연구원은 “본 기술은 롤투롤 (roll-to-roll)과 같은 대량 생산 방식이 적용될 수 있다”고 밝히며, ”향후 팬데믹 상황이 다시 발생했을 때 효과적으로 비말 전파 감염병 확산에 대응하기 위한 차세대 마스크, 고글 및 의료복 등의 내오염성 기능 향상 등 의료재난 대응 기술로의 활용할 수 있다”고 기대했다. 본 연구는 과학기술정보통신부 국민생활안전 긴급대응연구사업, KIST 주요사업 및 해양경찰청 과제를 통해 수행되었으며, 연구결과는 국제학술지 ‘미국국립과학원회보 (PNAS, Proceedings of National Academy of Sciences, USA) (IF :12.779, JCR(%) : 12.3 %)에 게재되었다. (논문명) Multiscale Landscaping of Droplet Wettability on Fibrous Layers of Facial Masks - (제 1저자) 한국과학기술연구원 박상진 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 문명운 책임연구원, 조혜성 선임연구원 ※ 논문 주소: https://doi.org/10.1073/pnas.2209586119 (12월 5일 온라인 게재) [그림 설명] [그림 1] N95 등급 마스크 외피에서 나타나는 다양한 비말사이즈의 젖음성 거동 - 기존의 마스크 표면에서의 젖음성과 관련된 논문들은 모두 밀리미터 크기의 비말에 대하여 젖음성 관찰. - 본 연구에서는 밀리미터 크기부터 마이크로미터 크기까지 다양한 크기의 비말에 대하여 마스크 표면에서의 젖음성 관찰. [그림 2] 마스크 표면에서 나타나는 다양한 사이즈의 비말에 대한 젖음성 모식도 및 접촉각 측정 A) 밀리미터크기부터 마이크로크기까지 나타나는 비말의 젖음성 거동 모식도. B) 마스크 표면 및 단일 섬유에서 보이는 다양한 크기의 비말 접촉각 측정. 비말의 크기가 작아지면 섬유 표면에 의한 구조효과가 감소하여 접촉각이 작아진다. [그림 3] 고분자 섬유에서의 초발수 나노구조 형성 및 초발수 마스크 표면에서 나타나는 다양한 사이즈의 비말에 대한 접촉각 측정 A) 저진공 산소 플라즈마에 의해 고분자섬유에서 결정질과 비정질의 선택적 에칭이 일어나 나노구조가 형성됨. B) 나노구조가 형성된 고분자 섬유 C) 나노구조가 형성된 초발수 마스크 표면에서 관찰한 다양한 크기의 비말 접촉각 비말이 크기가 작아지더라도 초발수 나노구조에 의해 높은 접촉각을 유지하고 있음을 알 수 있다. [그림 4] 증발이 진행됨에 따라 변하는 마이크로 크기의 비말의 접촉각 측정 A) 기존 상용 N95 등급의 마스크 단일 섬유 표면에서 나타나는 접촉각 변화 접촉각이 급격하게 낮아지는 구간에서 오염물 흡착이 증가함. B) 초발수 나노구조가 형성된 마스크 섬유 표면에서는 증발이 진행되어도 높은 접촉각이 유지되어 오염물의 흡착이 현저하게 적음. [그림 5] 기침등에 의해서 공기중에서 퍼지는 비말에 의한 마스크 외피와의 충돌 실험 i) 공기중에서 퍼지는 비말이 상용 N95 마스크 표면에 연속적으로 충돌하였을 때 액적이 누적됨. ii) 초발수 나노구조가 형성된 마스크 섬유 표면에서는 공기중에서 퍼지는 비말이 연속적으로 충돌하여도 뛰어난 발수성질을 굳건하게 유지함을 확인하였고 표면에서의 감염원에 의한 오염을 억제할 수 있음을 확인.

- 478

- 작성자극한소재연구센터 문명운·조혜성 박사팀

- 작성일2022.12.15

- 조회수8158

-

477

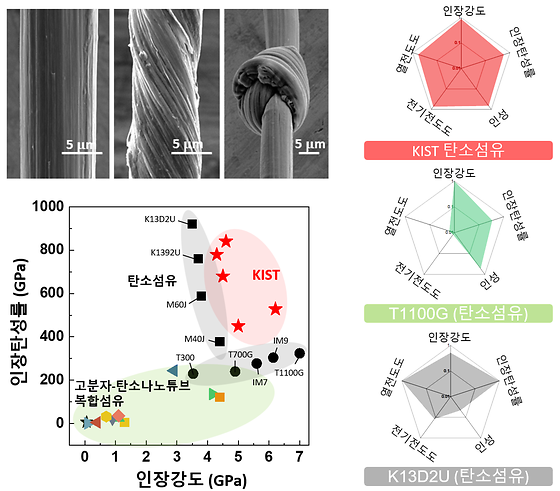

더 싸고 강한 탄소나노튜브 복합 탄소섬유 개발

- 고가의 탄소나노튜브 사용을 최대 50% 낮추면서도 기계적 물성은 유지 - 현존하는 탄소섬유의 물성 한계를 극복한 차세대 탄소섬유 탄소나노튜브는 강철의 100배 이상 강한 강도를 가지면서 동시에 무게는 1/4 이하로 가볍고 구리 수준의 높은 전기전도도를 가지는 신소재이다. 탄소나노튜브로 섬유를 만든다면, 이론적으로 기존 탄소섬유의 성능을 능가할 수 있어 항공우주, 국방 및 미래 모빌리티 산업의 재료로 주목받고 있다. 그러나 개별 탄소나노튜브의 우수한 물성을 섬유화했을 때 그대로 유지하기가 매우 어렵고, 현재 탄소나노튜브의 가격이 매우 높아 본격적인 상용화에는 어려움이 있었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 윤석진)은 KIST 전북 복합소재기술연구소 탄소융합소재연구센터 구본철 박사 연구팀이 울산과학기술원(UNIST, 총장 이용훈) 채한기 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 초고강도·고탄성 탄소나노튜브 복합 탄소섬유 저가 공정기술을 개발했다고 밝혔다. 일반적으로 탄소섬유는 고분자인 폴리아크릴로니트릴 (PAN) 기반의 고강도 섬유 또는 석유 잔사유인 피치를 이용한 고탄성 섬유로 각각 제조한다. KIST 연구진은 탄소나노튜브와 폴리이미드 (PI)를 이용해 높은 강도를 유지하면서 탄성률을 획기적인 수준으로 향상시킨 기술을 개발했다. 연구진은 연속식 습식 방사공정을 이용해 탄소나노튜브와 폴리이미드의 복합섬유를 제조한 후, 고온 열처리하여 강도 (6.2 GPa)를 유지하면서 높은 탄성률 (528 GPa)을 가지는 섬유를 제조하는데 성공했다. 이는 기존에 상용화된 탄소섬유의 탄성률(약 320 GPa)의 1.6배 수준이다. 또한 제조된 섬유의 미세구조를 분석해 탄소나노튜브와 폴리이미드의 복합화가 탄소나노튜브의 배향을 향상시키고, 섬유 내 공극을 줄여 물성이 향상되었음을 검증해냈다. 연구팀은 탄소나노튜브를 저가의 폴리이미드로 최대 50%까지 대체함으로써 가격 경쟁력을 높이는 것과 동시에 초고강도와 탄성률을 유지하는 섬유를 제작할 수 있었다. 구본철 박사는 “이번 연구결과는 저가 고분자를 활용함으로써 탄소나노튜브 기반 탄소섬유 제조원가를 획기적으로 낮출 수 있게 되었다는 데 의의가 있다”고 밝혔다. “그 동안 가격 문제로 활용되지 못했던 항공우주, 국방 및 미래 모빌리티 산업에 향후 활용될 수 있을 것”이라고 기대했다. 본 연구는 KIST의 K-Lab 및 개방형 연구사업(책임자: 김진상 분원장)으로 수행되었으며, 산업통상자원부의 소재부품기술개발사업으로 수행되었다. 연구결과는 ‘Composites Part B: Engineering’(IF: 11.322, JCR 1.63%)의 탄소섬유 개발 50주년 기념 특집호에 게재되었다. * (논문명) Ultrahigh strength and modulus of polyimide-carbon nanotube based carbon and graphitic fibers with superior electrical and thermal conductivities for advanced composite applications - (제 1저자) 한국과학기술연구원(KIST) 김서균 박사후 연구원 - (제 1저자) 한국과학기술연구원, 울산과학기술원(UNIST) 허소정 학연생 - (교신저자) 울산과학기술원 채한기 교수 - (교신저자) 한국과학기술연구원 구본철 책임연구원 ※ 논문 주소: https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2022.110342 [그림 설명] [그림 1] 고강도⸱고탄성율 탄소나노튜브/고분자 복합섬유 및 탄소섬유와 비교

- 476

- 작성자탄소융합소재연구센터 구본철 박사팀

- 작성일2022.12.14

- 조회수11099

![[그림 1] 폴리머 입자 내 광열 효과를 이용한 PCR 온도순환 모식도](/app/board/attach/image/thumb_10989_1672893937000.do)

![[그림 1] 연구성과 표지(출처: Energy Environ. Sci., 2022, 15, 4853 DOI: 10.1039/D2EE90071H)](/app/board/attach/image/thumb_10962_1672200603000.do)

![[그림 1] 전면 표지 논문 선정 이미지](/app/board/attach/image/thumb_10944_1671524581000.do)

![[그림 1] N95 등급 마스크 외피에서 나타나는 다양한 비말사이즈의 젖음성 거동. - 기존의 마스크 표면에서의 젖음성과 관련된 논문들은 모두 밀리미터 크기의 비말에 대하여 젖음성 관찰. - 본 연구에서는 밀리미터 크기부터 마이크로미터 크기까지 다양한 크기의 비말에 대하여 마스크 표면에서의 젖음성 관찰.](/app/board/attach/image/thumb_10935_1671079690000.do)