보도자료

-

35

전기가 아닌 열로 작동하는 초고속 메모리

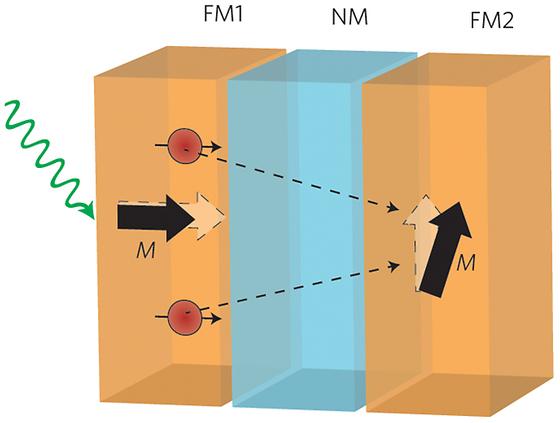

전기가 아닌 열로 작동하는 초고속 메모리 - 전자의 스핀을 이용한 초고속 메모리소자의 새로운 구동방법을 개발하여 동작 속도를 획기적으로 개선 - 열을 이용해 스핀 전류를 발생시킴으로써 나노자석에 기록된 정보를 1조분의 1초의 시간영역에서 제어함 정보 저장 능력이 월등하고 정보 저장과 처리가 동시에 가능한 스핀메모리 소자가 차세대 메모리로 각광받고 있다. 스핀 메모리가 작동하기 위해서는 스핀 전류가 필요한데, 전기가 아닌 초고속 레이저를 이용한 열로 스핀 전류를 발생시키는 기술이 개발되었다. 기존 전기를 이용한 방법보다 효율적이고, 소자의 속도 한계를 밝힐 수 있어 초고속 메모리 소자 개발에 한층 가까워졌다. 한국과학기술연구원 (KIST, 원장 이병권) 스핀융합연구센터의 최경민 연구원이 주저자로 참여하고, KIST 민병철 박사, 고려대 이경진 교수, 일리노이주립대 David G. Cahill 교수 등 국제 공동 연구진이 수행한 이번 연구는 세계적인 학술지인 Nature Communications 7월 10일자에 “열에 의한 초고속 탈자화로 발생시킨 스핀 전류”라는 제목*으로 게재되었다. 뿐만 아니라, Nature 자매 저널에 게재된 Physics 관련 논문 중 주목할 만한 성과를 소개하는 Nature Physics 8월호 ‘News and Views’에 다시 소개되어 연구의 참신성을 인정받았다. * 논문명 : Spin current generated by thermally driven ultrafast demagnetization 전자는 일종의 아주 작은 자석으로, 전자가 스스로 회전하는 운동을 스핀이라고 한다. 전자의 스핀을 이용해 수 나노미터의 크기의 나노자석에 정보를 저장하는 것이 차세대 메모리로 불리는 스핀트로닉스 메모리 기술이다. 스핀이 한 방향으로 정렬되어 흐르면 스핀전류가 발생하고, 이를 이용하여 나노 자석에 정보를 기록하면 나노소자메모리로 작동이 가능하다. 기존 연구는 이런 스핀 전류를 만들기 위해, 전기를 이용했다. 그러나 이 방법으로는 메모리소자의 최대 동작 속도를 파악할 수 없어, 메모리소자의 정보처리 능력을 연구하기가 쉽지 않았다. 연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 전기 대신 열이라는 독창적인 방법을 고안했다. 피코 초(1 피코초= 1조분의 1초)의 아주 짧은 시간 동안 작동하는 초고속 레이저를 이용해 메모리소자에 열을 가했고, 그 결과 온도 차이가 발생했다. 연구팀은 이렇게 나노 자석 내에 만들어낸 온도차이가 어떻게 스핀 전류를 발생시키는지 물리적인 원리를 규명하고, 이를 이용하여 기존 전기적 방법보다 매우 효율적인 방법으로 스핀 전류를 발생시킬 수 있었다. 열을 이용한 스핀 전류 발생법의 경우, 전자 하나당 발생가능한 스핀 전류량이 전자적 방법보다 월등히 크기 때문이다. 연구진은 여기에서 한 걸음 더 나아가 초고속 레이저의 열로 발생시킨 스핀 전류를 이용하여 메모리 속 나노 자석의 N극?S극의 방향을 회전시킬 수 있었다. 자석의 극 방향 전환은 메모리 정보 제어를 위해 필요한 것으로, 과거 전기적 방법을 활용하여 방향을 제어한 속도가 1 나노초였던데 비해 1 피코초의 속도로 극 방향 전환이 이루어져 약 1,000배정도 속도가 향상된 것이다. 이는 열을 이용한 방법이 전기적 방법보다 메모리 성능 측면에서도 우위에 있다는 점을 보여준다. 논문의 주저자인 KIST 최경민 연구원은 현재 박사학위과정 (지도교수 David G. Cahill) 수행을 위해 일리노이 주립대에 파견 중이다. KIST 스핀융합연구센터의 우수한 스핀트로닉스 소자?소재 기술과 일리노이 주립대의 초고속 레이저를 이용한 측정기술이 결합된 국제 공동연구의 우수한 사례라 할 수 있다. 이 연구는 미래창조과학부 (장관 최양희)와 한국연구재단 (이사장 정민근)이 추진하는 미래융합기술파이오니어사업 및 중견연구자지원사업, 산업통상자원부 (장관 윤상직)와 한국산업기술평가관리원 (원장 이기섭)이 추진하는 전자정보디바이스 산업원천기술개발사업 및 한국과학기술연구원 (원장 비연권)의 기관고유사업 지원으로 수행되었다. ○ 연구진 KIST 최경민 연구원 ○ 용어설명 1. 스핀트로닉스 (Spintronics) - 전자가 스스로 회전하는 운동을 나타내는 “스핀”과 전자공학을 나타내는 “일렉트로닉스”의 합성어이다. 전자의 전하뿐만 아니라 전자의 스핀을 이용하여 더욱 효율적이면서 다양한 기능을 지닌 전자 공학을 연구하는 융합학문 영역이다. 2. 피코 초 (Pico Second) - 1조분의 1초 (10-12 초) 3. 탈자화 (demagnetization) - 영구자석이 지닌 자화 (magnetization, 자석의 세기를 나타내는 물성)을 일부 또는 전부를 제거하는 것을 말한다. 4. 스핀 전류 (spin current) - 전자의 전하가 한쪽 방향으로 흘러가는 것을 전류라고 부른다. 이와 유사하게 전자의 스핀이 한쪽 방향으로 정렬하여 흐르는 것을 스핀 전류라고 부른다. 스핀트로닉스 소자를 동작시키는 핵심적인 요소이다. 5. 스핀 메모리 (spin memory) - 나노 자석의 N극·S극 방향으로 정보를 저장하고 처리하는 새로운 형태의 메모리 소자. MRAM, STT-MRAM이 대표적인 예이다. ○ 그림 설명 <그림 1> 피코 초(1 피코초= 1조분의 1초)의 아주 짧은 시간 동안 작동하는 초고속 레이저를 이용해 왼쪽에 위치한 자석 (FM1)에 열을 가했고, 이를 이용하여 스핀 전류를 발생시켰다. 이 스핀전류가 오른쪽에 위치한 자석 (FM2)으로 흐르면서 나노 자석의 N극·S극의 방향을 회전시킬 수 있었다. 스핀을 이용한 정보저장 소자에서는 자석의 N극·S극의 방향으로 정보를 저장하므로 자석의 방향을 제어하게 되면 나노 자석내의 정보 제어가 가능해짐을 의미한다.

- 34

- 작성자차세대반도체연구소 스핀융합연구센터 최경민 연구원팀

- 작성일2014.08.27

- 조회수29629

-

33

유기반도체 분자 구동 원리 규명, 기술개발 가속화 길 열어

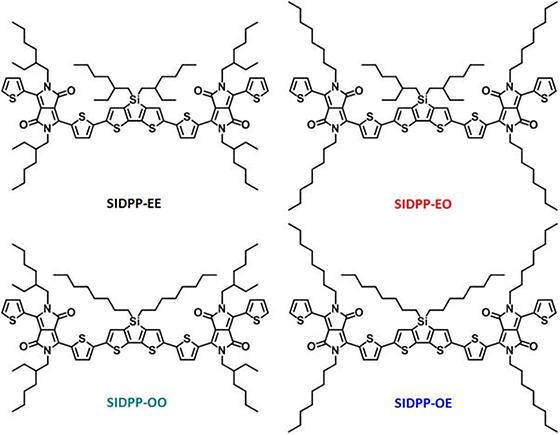

유기반도체 분자 구동 원리 규명, 기술개발 가속화 길 열어 - 유기반도체 분자배향조절을 통한 소자 성능 700배 향상 - 분자배향 메커니즘 규명으로 웨어러블 유기태양전지, 유기트랜지스터 개발 가속화 웨어러블 전자기기가 발달하면서, 휘어지는 유기 반도체에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 그러나 유기반도체의 기본 요소인 분자들의 정렬 구조와 방향과 성능에 대한 상관관계가 명확히 밝혀지지 않아 기술 개발을 어렵게하고 있다. 국내 연구진이 이들의 상관관계를 밝히고, 분자의 정렬을 조절함으로써 반도체 성능을 향상시키는 기술을 개발했다. 분자 정렬방향을 조절한 트랜지스터는 성능이 최대 700배 개선되었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 국가기반연구기술본부 광전하이브리드연구센터 김봉수 박사는 서로 다른 포화 탄화수소 체인을 저가의 유기반도체에 활용하여 유기반도체의 배향을 유기트랜지스터 또는 유기태양전지에 적합하도록 자유자제로 조절하는 기술을 개발하였다. 연구 결과는 나노화학 분야의 세계적인 저널 ‘ACS Nano’(IF 12.033) 최근호에 ‘Nanoscopic Management of Molecular Packing and Orientation of Small Molecules by a Combination of Linear and Branched Alkyl Side Chains‘라는 제목으로 게재되었다. 유기반도체 분자를 구성하는 포화탄화수소. 연구팀은 이 포화탄화수소의 사슬(chain)에 따라 분자가 적층(packing, 패킹)되는 방향(orientation, 배향)이 달라진다는 것을 밝혔다. 즉, 포화탄화수소 중 사슬이 짧은 것은 유기반도체 분자들이 기판에 세로로 서있는 배향이지만, 긴 사슬은 가로로 누워있는 배향을 만든다는 것이다. (그림 3) - 사슬이 짧은 포화탄화수소의 경우 분자들끼리 가까운 분자 패킹을 하게 되어 분자들은 기판에 비해 ‘서있는’(edge-on) 배향 구조를 가지며, 사슬이 상대적으로 길어 적당한 거리를 유지하는 분자들은 기판에 대해 ‘누워있는’ (face-on) 배향 구조를 가지게 된다. 분자들이 이렇게 한쪽 방향으로 정렬하게 되면 전자가 특정 방향으로 전송되는 구조를 만들기 쉽다. 이는 전자의 전송 방향에 의해 영향을 크게 받는 유기반도체 소자들의 특성을 개선하고 조절할 수 있게 된다. 즉 ‘서있는 배향’ 구조의 경우 전자의 전송 방향이 가로로 형성되어 유기트랜지스터에 쓰였을 때 성능이 향상되지만, 다른 소자에서는 성능이 떨어진다. 반대로 ‘누워있는 배향’은 유기태양전지에서 높은 성능을 보여준다. 연구팀은 이처럼 배향을 차별화한 전자소자는 그렇지 않은 소자에 비해, 유기 트랜지스터는 700배, 유기 태양전지는 3배 성능이 향상된다는 사실을 밝혔다. 기존 유기반도체 연구가 성능이나 안정성 향상을 목표로 한 연구였다면 이번 연구는 분자간의 패킹과 배향을 분석하여 유기반도체의 구동 메커니즘을 분석한 것이다. 또한 분석 결과를 토대로 분자의 화학 구조를 달리함으로써 배향을 조절한다면 현재의 유기반도체 기술 수준을 크게 향상될 수 있음을 시사해주는 연구 결과이다. KIST 김봉수 박사는 “유기반도체 물질의 화학구조 조절을 통한 유기트랜지스터나 유기태양전지 특성 향상을 위한 연구는 많이 진행되고 있으나 그 물질 배향 조절이 되는 근본적인 원인에 대해서는 아직 밝혀지지 않았다. 본 연구는 유기분자 배향을 그 응용 목적에 따라 조절할 수 있는 방법을 열었다는 데 의의가 있다”고 말했다. ○ 연구진 KIST 김봉수 박사 ○ 그림 설명 <그림 1> 개발된 물질의 화학식 <그림 2> 본 연구에 사용된 주요 분자의 분자모델링과 결정성/배향성 결과 : 중앙에 있는 짧은 시술을 가진 포화탄화수소는 결정성이 좋으며 서있는 배향을 유도하며 긴 포화탄화수소 체인은 분자 배향을 누워있도록 유도한다. <그림 3> 유기반도체분자의 패킹과 배향

- 32

- 작성자차세대반도체연구소 광전하이브리드연구센터 김봉수 박사팀

- 작성일2014.08.08

- 조회수29088

-

31

바이오 플라스틱 원료인 숙신산을 미세조류에서 직접 생산할 수 있는 박테리아 세계 최초개발

바이오 플라스틱 원료인 숙신산을 미세조류에서 직접 생산할 수 있는 박테리아 세계 최초개발 - 미세조류-바이오리파이너리 기반 바이오화학/소재생산의 가능성 높여 미래창조과학부(장관 최양희)는 유전자 재조합 박테리아를 이용하여 미세조류에서 플라스틱의 원료물질인 숙신산을 직접 생산할 수 있는 통합바이오공정을 세계 최초로 개발했다고 발표했다. ※ 숙신산(Succinic acid; 호박산) : 바이오화학물질의 핵심 전구체로서, 추가 화학반응을 통해 플라스틱, 코팅소재, 합성가소제, 우레탄, 솔벤트 등에 활용 가능] 이는 지구 온난화의 주범인 이산화탄소를 활용하여 기존의 석유화학기반의 플라스틱 제품을 대체할 수 있는 바이오화학 제품 생산 기반이 조성되었다는데 큰 의의가 있다. 이번 성과는 미래창조과학부 "Korea CCS 2020사업" 지원을 통해 KIST 우한민 박사(교신저자) 연구팀과 고려대 심상준 교수 연구팀이 도출한 것으로, 네이처 자매지인 사이언티픽 리포트(Scientific Reports, IF 5.078, 해당분야 상위 7.4%)에 7월24일자 온라인으로 게재되었다. * 논문명: Succinate production from CO2-grown microalgal biomass as carbon source using engineered Corynebacterium glutamicum through consolidated bioprocessing ※ MULTIDISCIPLINARY SCIENCES분야 55개 논문 중 상위 5위의 논문 이번 개발된 박테리아의 경우 미세조류 내 전분을 분해할 수 있는 아밀라아제 효소를 직접 생산하여 추가적인 당화효소 없이 고효율의 숙신산을 생산할 수 있는 것이다. 미세조류는 빛과 이산화탄소만을 이용하여 경제적으로 대량 배양이 가능하고, 보다 빠른 속도로 자라기 단순한 화학구조로 이루어져있어, 전처리 및 당화를 통한 바이오매스의 이용이 보다 용이한 장점을 갖는다. 그러나 기존 숙신산과 같은 바이오화학물질 생산을 위해 활용된목질계바이오매스는 복잡한 화학구조로 인해 전처리 및 당화 과정이 어렵고, 특히 해외독점제품인 당화효소를 사용해야 된다는 한계를 갖고 있었다. ** 목질계바이오매스는, 셀룰로오스, 헤미셀롤로오스, 리그닌이 복합적으로 얽혀있는 바이오매스로써, 재생가능한 바이오매스로 연구되고 있음 본 연구에 사용된 박테리아는 바이오화학, 식품 등의 산업에서 아미노산, 헥산 등을 생산하는데 실제 활용되고 있는 코리네박테리움 글루타미쿰 균주(Corynebacterium glutamicum)를 개량한 것으로, 기존사업에 쉽게 적용되어 사업화 될 수 있을 것으로 기대된다. 바이오플라스틱 시장이 연간 5조원까지 확대될 것으로 예상(‘18년 기준, The Freedonia Group)되는 가운데 관련 기업들이 해당 시장을 점유하기 위해 주력하고 있으므로, 관련 기업으로의 기술이전 및 사업화가 가능할 것으로 기대된다. 아울러 이번 연구성과는 바이오 플라스틱 뿐만아니라 코팅소재, 합성가소제, 우레탄, 솔벤트 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 우한민 박사는 “이번 연구결과를 통해 화석연료의 고갈 및 기후변화에 대응하는 지속가능한 차세대바이오매스 녹조를 활용할 수 있는 바이오리파이너리* 기술의 새로운 돌파구를 제시하였다”고 밝혔다. * 오일리파이너리와 대응되는 용어로써, 바이오매스로부터 바이오기술을 통하여 다양한 화학제품을 생산할 수 있는 기술 ○ 연구진 KIST 우한민 박사 ○ 용어설명 1. 차세대 바이오매스 (Advanced Biomass) - 기존의 바이오매스는 전분계 바이오매스로써 옥수수나 사탕수수를 바이오매스의 원료로 사용하였다. 차세대 비식용 바이오매스의 경우, 초본계 바이오매스 (거대 억새, 잡초 등), 목질계 바이오매스 (폐목제 등), 거대조류 바이오매스 (우뭇가사리, 다시마 등), 또는 미세조류 (녹조 등)를 이용하는 연구가 활발하다. 2. 녹조: 미세조류 (Microalgae) - 미세조류는 이산화탄소를 독립영양원으로 성장하는 미생물로서, 대체에너지를 확보를 위한 미래 청정에너지 및 산업소재의 자원으로 주목받고 있음. 광합성과 이산화탄소만을 이용한 세포 성장이 가능하며, 클라미도모나스 (Chlamydomonas reinhardtii) 균주에 대한 많은 연구가 진행되고 있음. 최근에는 바이오디젤생산을 위한 세포내 지질을 다량 함유하는 미세조류 종을 찾는 연구가 활발함. 3. 산업균주 코리네박테리움 글루타미쿰 (Corynebacterium glutamicum) - 가축사료나 식품첨가물로 사용되는 바이오 아미노산을 생산하는 미생물(세균)로써, 현재 CJ제일제당이나 대상과 같은 기업에서 산업균주를 이용하여 발효를 통한 화합물을 생산함. 세포내 대사회로를 인위적으로 조절하여, 유용한 물질을 많이 생산하도록 유전적으로 조작하는 대사공학의 기법의 발달을 통하여, 아미노산이외에 플라스틱 및 수송용연료를 대체하는 연구가 활발히 진행되고 있음. 4. 숙신산 (호박산, Succinic acid) - 호박산으로도 불리는 숙신산은 C4-디카복실산으로 바이오화학물질의 핵심 전구체로서, 플라스틱, 코팅소재, 합성가소제, 우레탄, 솔벤트 등의 원료로 사용이 되며 화학, 식품, 제약업계 등에 널리 활용할 수 있을 것으로 기대됨. 특히, 1,4-부탄다이올 (1,4-Butanediol)과 같이 중합하여 폴리부틸렌숙시네이트 (Polybutylene succinate, PBS)라고 불리는 열적특성이 높은 플라스틱의 원료물질로 사용됨. 5. 통합바이오공정 (Consolidated Bioprocessing) - 전분이나 셀룰로오즈와 같은 폴리머성 바이오매스를 생분해할 때, 추가효소를 투입하지 않고, 미생물 스스로 해당 효소를 생산, 분비, 당화하는 미생물을 이용한 바이오공정. ○ 그림설명 <그림 1> 고농도 이산화탄소배양을 통한 클라미도모나스 균주의 세포성장과 전분을 포함하는 탄수화물을 세포내에 축적하고, 간단한 전처리를 통하여, 숙신산 생산 산업균주의 세포성장 및 숙신산 생산이 가능하였다. 특히, 합성생물학과 대사공학기법을 이용하여 개발된 산업균주는 추가효소 없이, 미생물 자체적으로 분해효소를 생산, 공급하는 통합공정미생물로써, 혁신적으로 숙신산 생산 수율을 증대시킬 수 있었다. <그림 2> 기본 산업균주의 개량을 통해서, 전분을 먹지 못하는 산업균주 (좌측)을 합성생물학 기법을 이용한 균주 개량을 통해서, 단시간 내에 전분을 분해, 대사할 수 있도록 개발하였으며, 이는 추가효소가 필요 없는 균주로써 통합공정의 기분 균주로 개발되었다. <그림 3> 호기조건에서 숙신산을 생산할 수 있는 산업균주에 단시간 내에 전분을 분해, 대사할 수 있는 숙신산 생산 통합균주를 개발하였다. 기존의 숙신산 균주 (좌측)은 총 슈가 (Sugar, 발효당)의 50% 정도만 소비하는 데 비해, 통합숙신산 균주는 총 슈가의 90%이상을 소비할 수 있으며, 그 수율 또한 2배 이상 증가함을 보였다.

- 30

- 작성자국가기반기술연구본부 청정에너지연구센터 우한민박사팀

- 작성일2014.08.05

- 조회수37105

-

29

‘성능과 내구성’ 모두 잡은 휘는 반도체 소재 개발

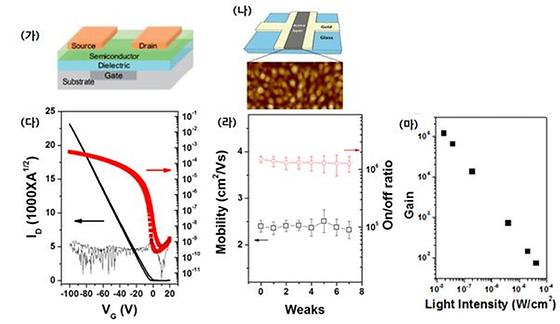

'성능과 내구성' 모두 잡은 휘는 반도체 소재 개발 - 유연한 디스플레이 개발을 위한 유기 반도체 소재 성능/내구성 문제 해결 - 실리콘 반도체를 대체할 유기 반도체 소재의 상용화 토대 마련 차세대 전자기기 산업에서는 실리콘 반도체 부품을 유연성이 높고 비교적 저가인 플라스틱 유기 반도체 소재로 대체하기위해 노력해왔다. 플라스틱 반도체 소재는 이외에도 디스플레이, 태양전지, 센서 등 다양한 분야에 응용 가능하며, 낮은 공정 단가로 대량 생산이 가능하다. 하지만 기존 실리콘 반도체 소재에 비해 전하 이동도가 낮고 전기적 스트레스와 공기 중에 산화시 안정성이 매우 낮기 때문에 상용화에 어려움이 있었다. 국내 연구진이 플라스틱 반도체 소재의 전하 이동도와 안정성을 획기적으로 개선한 소재를 개발했다. 안정성 뿐 아니라 카메라 등에 쓰이는 광센서에 적용해 본 결과 보고된 기존 플라스틱 반도체 소재 중 세계 최고 수준이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 국기기반기술연구본부 손해정 박사, 중앙대학교 화학공학과 정대성 교수 공동 연구팀은 높은 전하 이동도를 가지면서 공기와 전기적 스트레스에 높은 안정성을 보여 전자소자로 사용가능한 고분자 반도체 소재를 개발했다. 연구 결과는 ‘Scientific Reports’ 최근호에 ‘High mobility polymer based on a π-extended benzodithiophene and its application for fast switching transistor and high gain photoconductor‘라는 제목으로 게재되었다. 연구팀은 다양한 장점을 가진 기존 유기 반도체 소재가 반도체 등의 전기 소자 내에서 안정성이 떨어지는 문제를 해결하기 위해 잘 산화되지 않아 안정성이 높은 화학적 구조를 갖는 유기 고분자 반도체 소재를 개발하였다. 연구팀은 고분자를 구성하는 주사슬에 전하가 잘 이동하여 성능은 뛰어나면서도 잘 산화되지 않는 화학 구조를 가지는 방향족 화합물을 단량체로 사용했다. 일반적으로 크기가 큰 방향족 화합물들은 고분자에 사용하였을 때에 고분자 주사슬 내에서의 전하 이동을 높이는 장점이 있지만, 고분자의 전자 밀도를 높여 고분자의 산화를 유발하는 문제점이 있다. 이번에 개발된 고분자 소재는 전하 이동도를 높임과 동시에 공기 중에서 높은 구동 안정성을 보였다. ※ 방향족 화합물 : 6개의 탄소원자가 고리를 이루는 벤젠 유도체들로 그밖에 탄소원자 자리에 황, 질소, 산소 등 다른 원소들이 탄소 위치에 1, 2개 치환된 화합물들을 포함한다. ※ 단량체 : 고분자를 형성하는 '단위 분자'이다. 그 결과 개발된 고분자 반도체 소재를 이용한 트랜지스터는 밀봉 없이도 공기 중에서 7주 이상 동안 높은 전하 이동도를 유지하였으며 반복적으로 전압의 크기를 변화 시켜도 부품의 저하(히스테리시스)경향을 거의 보이지 않는 안정된 성능을 보였다. 이렇게 개발된 고분자 소재는 높은 전하 이동도를 가짐과 동시에 세계 최고 수준의 공기 중 구동 안정성을 보이는 획기적인 결과물이라 할 수 있다. 연구팀은 또한 개발된 고분자 소재를 광센서 응용분야(휴대폰, 비디오, 인공위성용 각종 카메라)에 적용한 결과 현재까지 세계적으로 보고된 센서 중 가장 높은 광전류 증가(photoconductive gain)를 보여, 해당 소재의 추후 상업적 응용 가능성을 높인 것이라 할 수 있다. KIST 손해정 박사는 “이번에 개발된 고분자 반도체 소재는 플라스틱 소재가 기존에 실리콘 반도체 소재를 대체할 수 있다는 것을 밝혀, 휘어질 수 있는 태양전지나 광센서와 같은 저가의 유연한 전자기기를 상용화 하는 시기를 앞당기는데 기여 했다는데 의의가 있다.”고 말했다. ○ 연구진 <중앙대 정대성 교수> ○ 그림자료 <그림1> 고분자 반도체 소재를 이용한 트랜지스터 특성 가. 고분자 반도체 소재를 이용하여 제작한 트랜지스터 구조 나. 고분자 반도체 소재를 이용하여 제작한 광센서 구조 및 활성층 표면 이미지 다. 고분자 반도체 소재의 전하 전달 특성: 계속적인 트랜지스터 구동에도 낮은 히스테리시스를 보였으며 이를 통해 고분자가 높은 전기적 안정성을 가짐을 알 수 있음. 라. 고분자 트랜지스터 소자의 공기 중 안정성 테스트: 밀봉 없이 공기 중에 방치해 두어도 7주 이상 지속적으로 높은 전하 이동도를 유지 하였으며 안정적인 트랜지스터 구동 특성을 보임. 마. 빛의 세기에 따른 광센서의 광전류 이득 특성 <그림2> 개발된 고분자의 화학식

- 28

- 작성자차세대반도체 연구소 광전하이브리드연구센터 손해정 박사팀

- 작성일2014.07.30

- 조회수28255

-

27

콘택트렌즈형 지속/자가 구동 헬스 모니터링 플랫폼 기술 개발

콘택트렌즈형 지속/자가 구동 헬스 모니터링 플랫폼 기술 개발 국내 연구진이 콘택트렌즈에 삽입되어 눈물을 안정적으로 수집, 분석함으로써 당뇨 여부 및 진행정도를 판단할 수 있는 센서를 개발, 앞으로 콘택트렌즈를 착용하는 것만으로 당뇨를 지속적으로 모니터링하여 보다 간편하고 정확한 진단 및 관리가 가능 할 것으로 전망된다. 대표적인 IT기업인 구글은 올 1월에 무선 칩과 센서를 탑재한 의료용 스마트 콘택트렌즈를 개발하고 있다고 발표했다. 구글은 소프트 콘택트렌즈용 소재로 제작된 두 장의 막 사이에 미세한 크기의 무선 칩과 혈당치 측정 센서, 안테나 및 LED 라이트를 장착한 스마트 콘택트렌즈 프로토 타입을 함께 공개했는데, 이 렌즈를 당뇨병 환자가 착용함으로써 눈물 성분에서 혈당의 변화를 측정할 수 있다는 것이다. 그러나 이와 같은 스마트 콘택트렌즈가 제 기능을 발휘하기 위해서는 눈물 속에 포함된 미량의 글루코스 농도를 빠르고 정확하며 변별력 있게 측정하는 기술과, 눈물을 안정적으로 공급하는 기술이 필수적이다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 계면제어연구센터 송용원 박사 연구팀은 눈물 속에 포함된 미량의 글루코스를 유연한 플랫폼에서 측정이 가능 하도록 새롭게 구성된 센서를 개발했을 뿐만 아니라, 이 센서에 대한 초저전력 구동이 가능한 미세 모듈 및 눈물을 안정적으로 공급해줄 수 있는 미소유체 제어 시스템의 개발에 성공했다고 밝혔다. 이러한 이유로, 구글의 의료용 스마트 콘택트렌즈보다 한 단계 더 진화된 기술로 평가 되고 있다. KIST 송용원 박사는 "안과, 내분비내과 전문가들과 지속적인 연계 연구를 통하여, 눈에 사용할 수 있을 뿐만 아니라 실질적으로 당뇨 환자들에게 도움이 될 수 있는 기술을 개발하는데 주력해 왔다"며, “실험을 위해 제조된 글루코스 용액이 아닌, 실제 눈물 속에 포함된 미량의 글루코스를 다른 성분과 차별화하여 지속적으로 검출해 내는 것이 관건”이라고 강조 했다. 또한 “개발 된 콘택트렌즈는 다양한 바이오 대상체의 검출을 위한 플랫폼으로 진화할 예정이며, 합병증 진단, 신약개발, 정보통신 기술 연계 등으로 응용 분야를 확장 할 계획”이라고 밝혔다. 공동 연구자인 강동경희대학교병원의 강자헌 교수는, “눈물은 매일 일정량이 지속적으로 생성되기 때문에 눈물을 통한 당뇨 여부 판단은 그 어떤 방법보다 간편하고, 정확한 방법이 될 것”이라며, “각 분야 전문가들이 머리를 맞대고 연구한 만큼 성과도 만족스럽다”고 전했다. KIST의 미래융합기술연구본부를 기반으로 하는 해당 연구팀은, 센서, 재료, 시스템 등 다양한 분야의 전문가들이 참여한 BT/NT/ET/IT 융합 연구팀으로 2011년부터 스마트 콘택트렌즈 개발을 위한 기술을 연구해오고 있으며, 조만간 상용화 가능한 기술을 완성할 것으로 전망 했다. 연구팀은 현재 센서 시스템 및 미소유체 제어 기술과 별개로 스마트 콘택트렌즈에 적용할 수 있는 통신 장치, 에너지 저장 장치 및 에너지 생성 장치에 대한 기술도 함께 개발하고 있고, 일정 부분 기술적 성과를 거둔 것으로 알려지고 있으며, 최근 한국 지식재산전략원과 함께 이 분야에 대한 IP전략을 점검하기도 했다. ○ 연구진 Dr. 송용원, 책임연구원, 계면제어연구센터, KIST Dr. 최지원, 책임연구원, 전자재료연구센터, KIST Dr. 김진석, 책임연구원, 바이오닉스연구단, KIST Dr, 이현정, 선임연구원, 스핀융합연구센터, KIST Dr. 이지연, 선임연구원, 화학키노믹스연구센터, KIST Prof. 강자헌, 안과교수, 강동경희대학교병원 Prof. 정인경, 내과교수, 강동경희대학교병원 Prof. 김병섭, 전기전자공학과, 포항공과대학교 ○ 그림자료 <그림1> 개발된 콘택트렌즈형 지속/자가 구동 당뇨센서 개념도 ○ 특허정보 [KIST K06845] ‘비침습형 건강지표 모니터링 시스템 및 이용 방법’, 국내 특허 출원 번호 10-2014-0006857 (2014년 1월 20일).

- 26

- 작성자미래융합기술연구본부 계면제어연구센터 송용원 박사팀

- 작성일2014.07.24

- 조회수38874

-

25

순수 그라핀 제조, 분석에서 씨앗 성장법까지, 그라핀 연구의 새로운 가능성을 제시하다

순수 그라핀 제조, 분석에서 씨앗 성장법까지, 그라핀 연구의 새로운 가능성을 제시하다 - 대면적 그라핀 제작을 위한 그라핀 씨앗(seed) 성장법의 가능성 확인 - X-ray 분석기법 개발로 획기적 그라핀 분석기술 개발 탄소원자가 육각형 모양을 이루는 2차원 물질인 그라핀(Graphene)은 탁월한 전자소자 특성으로 차세대 소재로 주목받고 있으나 두께 0.4 나노미터인 순수 그라핀 제조에는 어려움이 있었다. 국제 연구팀이 5 나노미터(nm) 크기의 나노분말 및 수 십 크기의 시트형 순수 그라핀을 제조할 수 있는 방법을 개발했다. 또한 연구팀은 제조된 순수 그라핀을 투과전자현미경뿐만 아니라 사용이 용이한 X-ray로 증명함으로써 그라핀 분석에 획기적인 방법을 제시했다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 계면제어연구센터 이재갑 박사팀은 기계적 방법으로 나노분말 형태의 순수 그라핀을 대량으로 제조하고 이를 씨앗(Seed)으로 이용해 시트형으로 크게 성장시킬 수 있는 기술을 개발하였다. 관련 연구는 Nature 자매지인 Scientific Reports에‘The seeded growth of graphene’라는 제목으로 7월 14일 게재되었으며, 국내외 특허등록(미국등록 3, 한국등록 2) 및 출원(2건)하였다. 연구팀은 2013년 응용물리분야 권위지인‘Applied Physics Letters’지에 다중벽탄소나노튜브(MWNT)가 튜브 구조가 아니라 튜브로 보이는 나선형 흑연 구조체임을 발표한 바 있다.* 연구팀은 이러한 연구의 연장선에서 다중벽탄소나노튜브를 기계적으로 파쇄하였고, 그 결과 5 나노미터(nm) 크기의 그라핀 분말을 대량으로 제조할 수 있었다(그림 1 참고). 이것은 꼬아만든 지푸라기 줄을 짧게 자를 경우 이의 구성재료인 지푸라기(그라핀에 대응)으로 분해되는 원리와 같다. * Structure of multi-wall carbon nanotubes: AA' graphene helices, Vol. 102, No. 16, 161911-1~5 (2013, 04) 연구팀은 제조된 그라핀 나노분말을 X-ray장치로 분석하였다. 그 결과 그라핀으로 분해 전(MWNT, 즉 나선 흑연)과, 분해 후(그라핀 나노분말) 그리고 그라핀 나노분말의 액상처리 후 각 단계에서 특이한 패턴을 보였다(그림 2 참고). 연구팀은 이 “특이한 X-ray 패턴”이 순수 그라핀의 검증방법이 될 수 있음을 알았다. 그라핀을 전자소자 등으로 사용하기 위해서는 큰 면적을 가진 그라핀 제작이 필요하다. 연구팀은 5 나노미터 크기의 그라핀 분말을 씨앗(seed)으로 사용하고 기상화학 플라즈마증착(CVD)*장치를 이용하여 수십 나노미터 크기의 시트형 그라핀으로 성장시킬 수 있음을 보였다. 제조된 시료의 투과전자현미경분석에서 평면으로 보이는 그라핀 시트의 끝단이 한 원자층임을 확인할 수 있는 “가장자리(edge) 조직”이 나타남을 확인하였다. 연구팀은 이 투과전자현미경의 가장자리 조직과 위에서 설명한 특이한 X-ray 패턴을 순수 그라핀 존재의 직접적인 증거임을 제시하였다. 특히, X-ray 분석법은 투과전자현미경 분석과 비교할 때 매우 간단하므로 비용과 시간을 크게 줄일 수 있어 순수한 분말상 그라핀 연구에 활기를 불어 넣을 것이다. * 플라즈마증착 방식: 일정의 진공용기에 가스를 넣고 전기에너지를 가하면 중성의 가스가 전자와 이온으로 분리되어 플라즈마가 발생된다. 플라즈마는 기체의 높은 에너지 상태이기 때문에 이 증착 방식은 물질성장에 필요한 활성종 또는 이온을 효과적으로 형성시켜 반응 속도를 증가시킬 수 있다. 한편, 연구팀은 씨앗 성장실험에서 일부의 그라핀 시트가 서로 붙어 적층 그라핀(흑연)으로 변화함을 관찰하였다. 이 결과는 순수 그라핀을 수십 나노미터 이상의 크기로 제조하는데 어려움이 있고, 향후 이를 극복하는 것이 다음 과제임을 보여주는 것이다. 또한, 나노분말형 및 시트형 그라핀의 양자점, 유연전극 등의 응용연구가 수행될 것이다. 관련 연구는 KIST 이재갑 박사가 주도하고 한국표준과학연구원 김용일 박사, 한국기초과학지원연구원 김진규 박사, 영남대학교 민봉기 박사, KIST 이경일 박사, 박예슬 씨 및 영국의 Heriot-Watt대학교 John Phillip 교수가 참여하였다. ○ 연구진 KIST 이재갑 박사 ○ 관련자료 <특허/등록> o (미국)불규칙 흑연 및 나노리본상 그라핀을 이용한 그 제조 방법, 8586000 (2013.11.19). o (미국)그라핀분말의 정제방법, 8672246(2013.12.20) o (미국)그라핀리본의 제조방법, 8597607(2013.12.03) o (한국)그라핀제어 나노흑연의 제조방법, 1312104(2013.09.13) o (한국)구조제어된 그라핀리본의 제조방법,1096518(2011.12.14) <특허/출원> o (미국)그라핀탄소섬유 조성물 및 탄소섬유의 제조방법, 13/939349 (2013.07.11) o (한국)그라핀 시드를 이용한 탄소시트제조방법 및 이에 의해 제조된 탄소 시트, 10-2014-0076000 (2014.6.20.) ○ 그림자료 <그림 1> 나선형의 다중벽탄소나노튜브(MWNT)를 파쇄하여 나노크기의 그라핀 분말을 제조한 후 이를 플라즈마 CVD 장치에서 그라핀 시트로 성장시키는 과정을 보여주는 모식도 <그림 2> X-ray 패턴 및 모식도. (a, a’) 다중벽탄소나노튜브 (MWNT) , (b, b’) MWNT를 파쇄하여 제조한 그라핀 나노분말, (c, c’) 알콜에서 정제된 후의 그라핀 나노분말. 정제된 그라핀 나노분말의 X-ray 패턴에서 (002) 픽은 면간거리가 AB 적층의 3.35 Å, AA’ 적층의 3.44 Å, AA 적층의 3.53 Å의 대략적인 평균값인 3.48 Å에서 나타났는데, 이것은 분말상 순수 그라핀의 증거가 될 수 있다.

- 24

- 작성자미래융합기술연구본부 계면제어연구센터 이재갑 박사팀

- 작성일2014.07.16

- 조회수35120

-

23

알츠하이머 병, 기억장애 치료를 위한 신약개발 가능성 열려

알츠하이머 병, 기억장애 치료를 위한 신약개발 가능성 열려 - KIST, 반응성 성상교세포 연구를 통한 기억장애 원인 규명 알츠하이머병 환자의 뇌에서 흔하게 발견되는 반응성 성상교세포가 억제성 신경전달물질인 가바를 생성, 분비하고 이를 통해 기억장애가 발생된다는 사실이 세계 최초로 국내 연구진에 의해 밝혀짐으로써 기억력상실, 치매 등과 같은 난치병의 치료 및 차세대 신약개발의 새로운 장을 열었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 뇌과학연구소 이창준 박사연구팀을 중심으로 KAIST를 비롯한 국내외 연구팀이 참여한 이번 연구는 미래창조과학부(장관 최문기)와 한국연구재단(이사장 정민근)이 추진하는 세계수준의 연구센터(WCI)사업과 뇌과학연구소의 플래그쉽 과제의 일환으로 수행되었으며, 세계적 권위지인 네이쳐메디슨(Nature Medicine) 최신호(6.30일자)에 게재되었다.(논문명 : GABA from reactive astrocytes impairs memory in mouse models of Alzheimer disease) 알츠하이머병은 치매를 일으켜 인지장애를 초래하는 치명적인 난치병으로 미국에서는 65세 인구 여덟 명중 한명에게 발병하는 것으로 알려져 있다. 우리나라에서도 인구의 고령화와 함께 그 수가 매년 증가하는 추세이며, 기억력 장애로 인해 실종된 치매 노인 수는 2011년 기준 7600명이 이른다. 하지만 현재까지도 정확한 발병 기전과 원인이 밝혀지지 않고 있고, 알츠하이머병 환자의 사후 뇌 검사를 통해 신경세포의 사멸이 기억력 장애를 야기한다는 사실만이 알려져 왔다. 본 연구팀은 알츠하이머병 환자의 뇌에서 흔하게 발견되는 반응성 성상교세포 내에서 도파민을 산화시키는 효소로 알려진 마오-B의 작용으로 생성된 억제성 신경전달물질 가바가 베스트로핀이라는 특정한 음이온 채널을 통해 외부로 방출되어 신경세포의 정상적인 신호전달을 방해한다는 사실을 밝혔다. 또한, 이 같은 연구결과를 바탕으로 알츠하이머 생쥐에서 마오-B혹은 베스트로핀의 억제를 통해 반응성 성상교세포내 가바의 생성과 분비를 제한하였고, 신경세포의 발화능력과 시냅스 가소성이 회복됨에 따라 기억력도 회복되는 것을 확인할 수 있었다. 행동실험을 위하여 사용된 생쥐는 본능적으로 어두운 장소를 좋아하지만, 한번 어두운 장소에서 전기적 자극을 경험한 생쥐는 다시 어두운 장소에 들어가지 않는다. 그러나 알츠하이머에 걸린 생쥐는 전기 자극을 경험했던 장소를 기억하지 못하고 또 다시 어두운 방에 들어간다. 본 연구팀은 이러한 생쥐에게 마오-B 억제제를 투입하여 반응성 성상교세포의 가바 생성을 억제하였고, 생쥐가 다시 어두운 방에 들어가지 않는 행동 변화를 통하여 기억력이 회복되었음을 증명하였다. 마오-B 억제제, 셀레길린은 파킨슨병의 치료 보조제로 사용되고 있지만, 알츠하이머병 환자에게는 큰 효과를 보이지 못하는 것으로 알려져 있다. 연구팀은 셀레길린이 처음 며칠은 효과를 보이지만, 오래 복용할수록 약효가 줄어든다는 사실을 밝혔는데, 셀레길린을 1주일간 투여한 생쥐의 경우 신경세포의 발화능력이 회복되었지만, 2주에서 4주이상 투여기간이 증가될수록 발화능력이 향상되지 않았다. 이는 장기 복용 시에도 약효가 지속되는 새로운 치료제가 필요함을 시사 하고 있다. KIST 이창준 단장과 KAIST 김대수 교수는 “이번 연구를 통해 알츠하이머 발병 시 기억력이 감퇴되는 원인을 규명하였고, 반응성 성상교세포의 가바의 생성과 분비 억제가 기억력을 회복시키는 새로운 치료방법이 될 수 있다는 사실을 제시하였다. 더 나아가, 장기 복용 시에도 약효가 지속되는 신약개발의 토대를 마련했다”고 연구의의를 밝혔다. ○ 연구진 KIST 이창준 박사 ○ 용어설명 1. 네이쳐 메디신(Nature Medicine) o 세계적인 학술저널 Nature 출판그룹에서 발간하는 초기 임상 연구분야의 권위 있는 학술지. 저명 과학자의 검증을 거친 뒤에야 게재될 정도로 논문의 심의과정이 엄격한 것으로 알려져 있으며, 피인용지수(Impact Factor)가 2012년 기준 24.302임 ※ 피인용지수(IF) : 특정 잡지에 실린 논문이 어느 특정연도나 기간 동안 인용된 빈도수의 척도로서 그 논문이 실린 잡지의 수준을 평가하는 척도 2. 성상교세포(Astrocyte) o 뇌세포에는 신경세포 외에도 신경세포에 영양분이나 신경전달물질 등을 운반하는 글리아 또는 아교세포가 있는데, 성상교세포는 이런 아교세포의 일종. 아교세포는 신경세포의 위치를 고정하거나 혈액 뇌관문을 형성하는 등 뇌 활동에 중요한 역할을 담당 3. 마오-B (B형 모노아민 산화효소, monoamine oxidase B / MAO-B) o 뇌에서 신경전달물질을 대사하는 효소. 도파민을 산화시켜 여러 가지 산화반응물을 생성할 수 있음. 4. 가바 (GABA) o 신경계나 혈액에 함유되어 있으며, 억제성 신경전달물질로 흥분성 신경전달물질인 글루타메이트와 함께 포유류의 중추신경계에서 가장 일반적으로 쓰이는 신경전달물질 중 하나 5. 셀레길린 (selegiline) o 마오-B를 억제해 도파민의 중추대사를 늦추는 기전을 가지고 있으며, 파킨슨병 환자의 치료 보조제로 사용됨 ○ 그림 설명 <그림 1> 정상생쥐와 알츠하이머 생쥐의 뇌의 해마 부분에서 성상교세포 (초록)와 GABA (빨강)를 면역염색 후 공초점 현미경으로 관찰. 알츠하이머 생쥐의 뇌는 아밀로이드 플라크 (파랑)가 생성되는데, 플라크 주변의 성상교세포는 반응성 성상세포로 변성되며 세포 내에 GABA를 많이 함유하고 있다. <그림 2> 정상생쥐와 알츠하이머 생쥐의 뇌의 해마 치아이랑 부분에서 신경세포가 발화할 확률을 비교. 정상 생쥐의 신경세포는 전기자극에 반응하여 신경세포가 발화한다. 알츠하이머 생쥐의 신경세포는 전기자극에 잘 반응하지 않지만, 마오-B를 억제하면 정상 생쥐의 신경세포처럼 발화능력을 회복한다. <그림 3> 정상 생쥐와 알츠하이머 생쥐의 기억력을 수동 회피 실험을 통해 측정. 정상 생쥐는 어두운 방에서 받았던 전기자극을 기억하고 다음 날에는 어두운 방에 들어가지 않는 반면, 기억력이 손상된 알츠하이머 생쥐는 어두운 방을 기억하지 못하고 다음 날에도 어두운 방에 들어가는데, 1주일간 셀레길린을 투입시 정상 생쥐처럼 기억력이 회복되어 어두운 방에 들어가지 않는다.

- 22

- 작성자뇌과학연구소 기능커넥토믹스연구단 이창준 박사팀

- 작성일2014.07.11

- 조회수36538

-

21

유기 태양전지 대량생산 및 수명향상 기술 개발

유기 태양전지 대량생산 및 수명향상 기술 개발 - KIST, 이황화몰리브덴 암석과 소독용 과산화수소를 섞어 고성능/고안정성을 가진 부분산화 이황화몰리브덴 제조 - 공정개선으로 대량 생산 및 유기 전자소자 성능, 수명향상 가능성 열려 차세대 에너지변환장치인 태양전지 개발을 위해서는 높은 성능을 가진 안정적 전자 소자 개발이 필수적이다. 전기적, 기계적 성질이 뛰어나고 반도체 성질까지 보유해 전기 조절성이 뛰어난 이황화몰리브덴은 이런 이유로 차세대 전자소자로서 각광받고 있다. 특히, ‘부분산화 이황화몰리브덴’은 이황화몰리브덴 중에서도 안정성이 뛰어나다. 3차원의 울퉁불퉁한 암석형태로 존재하는 이황화몰리브덴을 전기적 성능을 가진 부분산화 이황화몰리브덴을 만들기 위해서는 2차원의 단일판 형태로 제작해야한다. 국내 연구진이 소독약으로 쓰이는 과산화수소를 사용하여 원자단위의 두께를 갖는 ‘부분산화 이황화몰리브덴’ 제조방법을 획기적으로 개선하여, 성능이 뛰어난 부분산화 이황화몰리브덴 대량생산의 길을 열었다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 전북분원(분원장 김준경) 복합소재기술연구소 탄소융합소재연구센터 조한익 박사팀이 쉽고 대량생산이 가능한 판상형 ‘부분산화 이황화몰리브덴’ 제조법을 개발하였다. 연구팀은 판상형 ‘부분산화 이황화몰리브덴’ 제조를 위해 이황화몰리브덴과 약하게 반응할 수 있는 과산화수소와의 단순 혼합 및 교반을 이용하여 용액공정이 가능한 부분산화 이황화몰리브덴 나노시트 제조 및 고농도 분산을 갖는 용액을 성공적으로 제조하였다. 자연에서 암석형태로 발견할 수 있는 이황화몰리브덴*은 다층구조(3차원)를 가지고 있다. 태양전지에 적합한 특성을 갖는 재료를 제조하기 위해서는 이황화몰리브덴을 얇은 판상형으로 제조하고, 그 위에 산화몰리브덴 입자를 올려야하는 복잡한 공정을 거치게 된다. 특히, 기존 제조법은 장시간의 초음파를 암석에 처리하여 제조하기 때문에 대량생산이 어렵고 이황화몰리브덴의 농도가 낮았다. 또한 박리되지 않은 물질은 재분리 과정을 통해 다시 분리해야하는 어려움이 있다. 이 때문에 고농도의 판상형 이황화몰리브덴 제조에 어려움이 있었다. * 이황화몰리브덴 (molybdenum disulfide, MoS2): 이황화몰리브덴은 자연에서 발견되는 암석에서 얻어질 수 있다. 그래핀과 같이 전기적, 기계적 성질이 뛰어나며 실리콘을 대체할 수 있는 차세대 나노소재로서 각광을 받고 있다 연구팀은 3차원 이황화몰리브덴을 과산화수소에 단순 혼합하여 판상형 구조를 갖는 고농도의 액체상태의 ‘부분산화 이황화몰리브덴’ 제조에 성공하였다. 이렇게 제조된 용액을 기판에 스핀 코팅(spin coating)* 하여 판상형 부분산화 이황화몰리브덴 필름을 손쉽게 제조하였다. *스핀 코팅 : 용액을 회전시켜 골고루 기판에 코팅시키는 방법으로 균일한 필름을 제조할수 있는 장점이 있다. 개발된 제조법은 손쉬운 방법으로 기존 공정대비 공정을 2단계 줄였을뿐 아니라, 고농도의 우수하고 안정한 ‘부분산화 이황화몰리브덴’을 제조할 수 있게 되어 대량 생산의 길을 열었다. 이러한 소재의 특성을 이용하여 현재 차세대 에너지원으로 각광받고 있는 유기태양전지에 이용한 결과, 기존 태양전지가 4일 정도 후 효율이 0%로 떨어지는 데 비해, 16일이 지나도 20%의 효율만 감소한다는 것을 확인할 수 있었다. 이번 연구 성과는 나노기술 분야의 국제학술지 스몰(small)에 "Exfoliated and partially oxidized MoS2 nanosheets by one-pot reaction for efficient and stable organic solar cells"의 제목으로 게재되었으며, 연구의 우수성 및 참신함을 인정받아 6월 25일자 권두 표지논문으로 선정되었다. <그림 1> KIST 조한익 박사는 “개발된 나노소재 박리방법은 값싼 원료를 이용하며 손쉽고 대량생산이 용이하여, 차후 이차원 나노소재 제조의 상업화에 쉽게 이용할 수 있을 것으로 보인다”고 말했다. 이번 연구는 KIST의 기관고유연구사업으로 수행되었다. ○ 연구진 KIST 조한익 박사 ○ 그림자료 <그림1> 유기태양전지 이용 결과 정공수송층*에 응용한 결과, 현재 널리 사용되고 있는 피닷-피에스에스(PEDOT:PSS)*보다 소자의 수명 및 성능을 향상시킨다는 결과를 얻었다. * 유기태양전지 (organic solar cells): 일반적으로 무기물 태양전지와 달리 유기태양전지는 빛을 받아 전자와 정공을 형성하는 물질이 전도성고분자ㆍ플러렌 단분자 혼합층으로 구성되어 있다. 실리콘 태양전지에 비해 가볍고 굽힘 가능하며 낮은 가격에 소자를 생산할 수 있다는 장점이 있다. * 정공수송층 (hole transport layer): 유기 태양전지의 광 활성층은 빛을 받게 되면 전공과 전자를 형성하는 물질로 이루어져 있으며, 이렇게 형성된 정공과 전자는 각각 양극과 음극으로 재결합 없이 효과적으로 이동하여야 한다. 특히 전자와의 재결합 없이 정공의 효과적인 이동을 돕는 층을 정공 수송층이라고 한다. * 피닷-피에스에스 (PEDOT:PSS): PEDOT:PSS는 유기전자소자에서 가장 널리 사용되는 정공전달물질로서 수용액상에 분산된 상태로 존재한다. 초기 특성은 우수하나 PSS의 높은 산성으로 인하여 매우 낮은 소자 안정성을 보인다. <그림2> 논문이 게재된 Small지 2014. 6. 26일자 권두 표지 이미지. 과산화수소를 이용하여 박리된 2차원 부분산화 이황화몰리브덴 용액(갈색)을 기판위에 코팅하면 전자소자에 적용할 수 있음을 나타낸다.

- 20

- 작성자전북분원 탄소융합소재연구센터 조한익 박사팀

- 작성일2014.07.03

- 조회수17218

-

19

KIST 강릉분원 초고속 천연물 탐색 시스템(iHTac) 운영

KIST 강릉분원 초고속 천연물 탐색 시스템(iHTac) 운영 - 5천개 천연물 시료 하루만에 처리하는 초고속 천연물 탐색 시스템 운영 천연물 연구는 지구상의 다양한 생물종 안에 존재하는 수많은 물질 중에서 효능이 있으면서도 안전한 물질을 찾아내야 한다. 게다가 많은 천연물 시료마다 물질의 활성을 검색하기 전에 일일이 복잡하고도 섬세한 전처리 과정을 거쳐야 하기 때문에 연구가 길고 어려운 작업이 될 수 밖에 없다. 따라서 빠른 시간에 많은 천연물의 효능을 분석하는 작업은 필수적이라 할 수 있다. 천연물에 대한 연구는 합성물에 비해 체계적인 연구가 아직 미흡한 실정이지만 합성물에 대한 안정성 등의 문제가 제기되면서 천연물에 대한 인식 또한 과거와는 달리 의약품, 식품, 화장품 개발 등 개발 가능한 소재로서 인식이 변화되고 있다. KIST 강릉분원 함정엽 박사팀은 천연물의 효능 성분을 탐색할 수 있는 기능을 획기적으로 향상시킨 초고속 천연물 탐색(integrated High Throughput Affinity Contents Screening System, iHTac) 시스템을 지난해 4월 구축해 운영중이다. 로봇 팔을 통해 대량의 시료를 자동으로 이송하는 iHTac 시스템은 하루 5천여개 규모의 시료를 처리할 수 있을 뿐 아니라 한번 처리로 효능뿐 아니라, 화학 구조까지 확인할 수 있는 통합 분석 시스템이다. 천연물은 주로 다수의 성분 복합체로서 다양한 효능을 나타내는 이른바 다중성분/다중표적이라는 특성을 가지고 있다. 이러한 천연물의 특성을 해석하기 위해서는 다양한 효능 탐색법을 활용하여 많은 수의 시료를 단시간 내에 분석해야 한다. 개발된 탐색 시스템은 처리 효율이 높아 하루에 5,000개 이상의 시료를 처리할 수 있을 뿐 아니라 한 번의 처리를 통해 다양한 약효를 확인하고 측정할 수 있어 신약 개발 또는 기능성 식품 소재 개발에 필수적인 첨단 시스템이라 할 수 있다. 또한 다양한 천연물 추출물 및 성분에 대한 약효 데이터베이스를 구축 활용함으로써 천연물 신약 및 기능성 식품 후보물질 개발 효율성을 현저히 높일 수 있다. 연구팀이 구축한 탐색 시스템은 △ 천연물에서 추출한 대상 물질을 성분별로 분리하는 분획 작업 △ 대상세포를 배양, 고정, 용해, 염색하는 등의 전처리 과정을 거쳐 세포에 대한 천연물 시료의 효능을 측정할 수 있는 초고속 활성분석(high throughput screening) 시스템 △ 초고속 이미지 분석(high contents screening) 시스템 △ 단백질에 대한 천연물의 유효 활성성분을 분석할 수 있는 초고속 흡착 질량분석(high affinity HR-MS) 시스템을 통합한 플랫폼(iHTac)으로 이러한 시스템은 성분 분석에 대한 기본 연구력이 뒷받침되어야 구축이 가능하다. 강원도 지역의 천연물 소재를 활용하여 질병을 치료하는 천연물 신약, 기능성 식품소재의 발굴에 주력해온 강릉분원은 앞으로 이 시스템을 활용하여 천연물 소재 개발에 더욱 박차를 가할 예정이다. ○ 사진설명 <사진 1> iHTac의 개념을 보여주는 모식도 <사진 2> iHTac 로봇팔 이미지

- 18

- 작성자강릉분원 천연의약센터 함정엽 박사팀

- 작성일2014.07.01

- 조회수17643

-

17

KIST 강릉분원 고부가가치형 식물공장 시스템 개발 박차

KIST 강릉분원 고부가가치형 식물공장 시스템 개발 박차 - 상추 등 엽채류를 재배하는 기존 기술공장과 차별화하여 식·의약품 원료가 되는 약용식물을 최적화 조건에서 재배하는 "미래형 고부가가치 식물공장 시스템" 개발 착수 - 작물생모니터링시스템, 유효성분을 증대시키는 환경조절기술, 신광원기술 등의 원천기술 개발 목표 KIST 강릉분원에서 기술을 이전받아 이고들빼기에서 추출된 유효성분으로 식·의약품 개발에 몰두하고 있는 A사는 큰 고민에 빠져있다. 기후변화로 올해 이고들빼기에서 추출되는 식의약 제품의 유효성분인 “치코릭산”이 거의 나오지 않고 있다. 식·의약품 개발을 위해서는 안정적인 원료수급이 우선이라고 판단한 기업체는 이에 대한 대안을 찾던 중 기후 영향이 거의 없이 이고들빼기를 재배할 수 있는 식물공장 시스템이 유일한 대안이라 생각했다. 그런데 식물공장은 설비 투자와 유지비용이 높은데다, 이고들빼기와 같은 약용식물 재배를 한 사례가 없었다. 이때 들려온 반가운 소식, KIST 강릉분원에서 고부가가치 식물공장 연구가 추진된다는 얘기를 듣고 A사는 이고들빼기를 식물공장에서 재배하는 연구에 적극 참여키로 했다. 한국과학기술연구원(KIST: 이병권) 강릉분원(분원장: 오상록) 노주원 박사팀은 일반 채소를 생산하는 기존 식물공장에서 벗어나 고기능/고부가 식물을 재배하고 식물공장에서 생산된 식물을 활용하여 최종 제품생산까지 연결해주는 「고부가가치형 식물공장 시스템 개발」사업을 지난 6월부터 추진하고 있다. 식물공장은 국가 식량 안보, 급변하는 기후변화, 나고야 의정서 발효시 예상되는 해외생물자원 수입원 가상승 및 활용 제한 등으로 미래농업으로 각광받고 있으나 가격경쟁력이 낮아 활성화 되지 못하고 있다. 현재 국내외에서 운영하고 있는 식물공장 역시 주로 상추 등 광 요구도가 낮은 엽채류 중심의 채소재배로 제한되어 생산되고 있는데, 초기의 높은 설비투자와 유지비용으로 인해 이들만의 생산으로는 수익성이 없어 많은 어려움을 겪고 있다. 이에 한국과학기술연구원(KIST) 강릉분원에서는 지난해부터 KIST 서울 본원의 관련 연구팀과 함께 ICT 기반 식물 생육특성 자동 분석 시스템 개발 연구를 추진하여 영상, 센서, 자동화 로봇 연구기반의 작물 생육 상태를 모니터링하고 분석할 수 있는 시스템을 개발하였다. 분석시스템 개발을 위해서 KIST 본원의 로봇연구팀, 영상 연구팀, 센서 시스템 연구팀 등이 참여하였고, 강릉분원에 시스템을 구축했다. 로봇팔에 달린 카메라가 이동하여 3D 이미지를 촬영해 식물의 생육 상태를 분석하는 이 시스템은 식물공장에 장착되어 작물 재배 및 관리의 편이성을 증대시킬 수 있다. 뿐만 아니라, 분광과 화학센서를 이용해 식물을 파괴하지 않고 식물의 생리상태와 영양부족 피해 여부 등을 자동으로 분석할 수 있어 활용도가 더욱 높을 것으로 기대되고 있다. 또한 식물공장을 운영하여 고부가가치 원료를 생산하고자 하는 기업과 그 원료를 공급받아 제품을 생산하고자 하는 기업이 본 사업에 참여하여 과제를 수행해 나가는 “실증형 연구사업”으로 추진함으로써, 과제 완료시 참여 기업체에서 바로 생산에 들어갈 수 있도록 하였다. 이처럼 기업참여 실증사업을 추진함으로써 초기 높은 투자비용과 유지비용 부분의 기업 부담을 줄여주고 향후 투자가능성을 판단할 수 있는 방안을 마련한 것이다. 이로써, 식물공장 참여 기업은 본 연구사업을 직접 수행하며 터득한 노하우로 3년 후 독립하여 독자적인 설비시설 투자를 통해 사업화로 이루어질 수 있는 경쟁력을 갖출 수 있게 하는 것은 본 과제의 가장 중요한 목표 중의 하나이다. 본 연구는 KIST 뿐만 아니라 산학연 연구기관이 모두 함께 참여하는 대규모 융복합 산학연 협력연구 네트워크로 구성되어 있다. 본 연구를 통해 도출될, 목표 식물 기능성분 증대 환경조절기술, 식물공장 스마트 신광원 기술, 식물공장 작물생육모니터링시스템, 스마트 편이성 증대 식물공장 재배 및 환경공조 설비 관련 원천기술을 특허화 하고, 하드웨어적 기술 특허의 경우 식물공장 설비제작 기업으로의 기술이전을 통해 산업화 촉진, 고기능성 원료 산업화 공정의 경우 식의약 기업으로 기술이전 함으로써 관련 산업 발전에 기여할 예정이다. 또한 사회적으로 당면한 기후변화와 식량 안보 현안에 대응할 수 있는 안정적 식물생산 기반 시스템 개발, 각종 환경오염에 대응하는 안전한 먹거리 생산기반 확보, 그리고 농촌 고령화 및 기술농업 부재 상황에 대응하기 위한 차세대 스마트 식물공장 시스템이 개발되어 잠재적인 국가적 문제 해결에 도움이 될 것이다 . 고부가가치형 식물공장 개발 과제는 기후변화에 대응하는 미래 농업에 대한 하나의 대안이며, 식·의약 산업분야의 규격화된 기능성 식물 산업화 원료 제공 연계와 식물공장 플랜트 설비 수출이 가능한 신성장 동력 산업으로 창조경제 활성화 및 지자체, 중소기업 동반성장이라는 국가 정책에 부합하는 사업이다. ○ 사진설명 <사진 1> 3D 이미지 촬영을 위한 로봇시스템 <사진 2> 작물이 자라고 있는 Test Bed

- 16

- 작성자강릉분원 기능성천연물센터 노주원 박사팀

- 작성일2014.07.01

- 조회수19024