보도자료

-

215

초고감도 분자 센서 개발로 ‘인공 광수용체’의 성능 검증한다

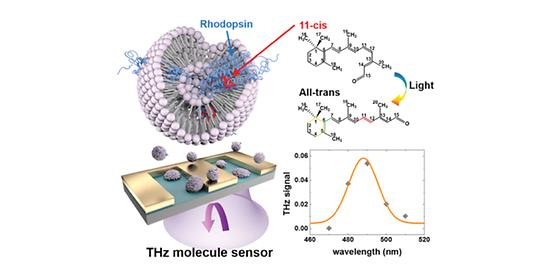

- 인공 광수용체의 빛 인지 시 신호 전달의 동역학 관찰 플랫폼 개발 - 테라헤르츠 분광기술과 메타물질의 결합, 초고감도 분자 센서 기술 개발 - 향후 인체 내 극미량의 신호 전달 체계 메커니즘 규명 연구에 응용 기대 최근 손상된 망막을 대체하기 위한 ‘인공망막’ 관련 연구가 활발하게 이루어지고 있는 가운데, KIST에서는 ‘인공 광수용체 기반 시각복원 원천기술 개발’ 사업(과제책임자, KIST 김재헌)을 수행, 이를 통해 일반인의 시각 기능과 유사하게 빛을 인지하는 인공 생체소재인 ‘인공 광수용체’를 제작하여 시력을 일부 회복시키기 위한 연구에 박차를 가하고 있다. 최근 KIST 연구진은 이에 대한 후속연구로 인공 광수용체를 정량적이고 체계적으로 연구할 수 있는 기반 기술의 하나로 초고감도 테라헤르츠 분자 센서를 개발했다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 센서시스템연구센터 서민아 박사팀은 서울대 박태현 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 빛 인지 뿐 아니라 색까지 구분 할 수 있는 인공 생체 소재인 ‘광수용체’에서 빛을 인지하였을 때 일어나는 단백질 구조 변화를 직접적으로 관찰할 수 있는 초고감도 테라헤르츠(THz, 1012Hz) 분자 센서를 개발, 상온에서 미량의 샘플에서도 신호가 검출됨을 확인하였다. 광-기반 바이오 센서 기술은 비침습적인 방법으로 생화학 분자를 잴 수 있다는 큰 장점이 있으며, 침투 깊이가 긴 파장이면서 광-에너지 값이 낮아 안전한 것으로 알려진 테라헤르츠 (Terahertz, THz, 1012 Hz) 대역의 전자기파를 이용한 기술이 새로운 타입의 광센서로 주목 받기 시작하고 있다. 이번 연구는 인간 광수용체 단백질 중 주로 명암을 구분하는 간상세포를 이용하여 인공 광수용체를 생산하고, 이들이 빛을 흡수할 때 일어나는 분자 구조의 변화를 테라헤르츠 메타물질*을 이용하여 증폭된 신호를 포착, 그 특성을 분석하는 내용이다. *테라헤르츠 메타물질 : 테라헤르츠(THz) 전자기파 영역대에서 기능을 갖는 메타물질로서 특정 주파수에서 투과율이나 반사율이 증폭된다. 테라헤르츠 메타물질 기반 광-바이오 센서 기술를 이용하면 고민감도, 고선택성 분자 검출 플랫폼을 제작하여 각종 생체 저분자 측정에 적용할 수 있다. 공동 연구진은 비지표식(Label-free)** 생체 분자 측정에 적용 가능한 테라헤르츠 분광법 기반 분자 검출 플랫폼을 개발하였으며, 이를 이용해 테라헤르츠 전자기파 대역에 특이 스펙트럼이 있는 ppm(ng/ml) 수준의 극미량 분자를 매우 높은 감도로 측정하는 기술을 개발했다고 밝혔다. 특히 테라헤르츠 메타물질을 사용하여 특정 파장 또는 주파수에서의 테라헤르츠파의 신호를 선택적으로 높여, 높은 선택성과 민감도를 지닌 생화학 저분자 및 바이러스를 선택적으로 검출할 수 있는 플랫폼으로 활용할 수 있는 가능성을 보였다. **비지표식(Label-free) : 일반적으로 광-바이오센서는 이름표를 붙이는 지표식((Labeling)으로 물질의 성질을 바뀌는 한계점 존재, 비지표식은 특이 스펙트럼을 이용하여 비접촉, 비파괴의 특성을 갖춤 일반적으로 테라헤르츠 분광법을 이용한 물질의 흡수 광학 분석 시에, 측정하고자 하는 물질의 농도가 높을수록 뚜렷한 흡수 스펙트럼을 얻을 수 있게 된다. 테라헤르츠는 물 분자에 민감하기 때문에 물 등의 액체에 녹아있는 저농도 수준의 분자의 식별은 어렵다는 한계가 있었다. 연구진은 특정 계면(interface)으로부터만 신호를 취하는 수직 반사 형태의 테라헤르츠 분광법을 개발하여, 물-흡수에 의한 신호 감소의 영향을 최소화하면서 동시에 메타물질을 이용한 신호 증폭 효과를 누릴 수 있도록 개선되었다. 또한 연구진은 개선된 테라헤르츠 분광법과 메타물질 센싱칩을 광수용체의 광-반응성을 확인하는 데 적용하여, 빛을 받으면 분자 구조의 변형이 일어나 이를 테라헤르츠 신호의 변화율(반사율의 변화 정도)로 직접 측정하여 정량화하는데 성공했다. 이와 같이 테라헤르츠 메타물질을 이용하면, 실시간으로 상온에서 미량의 단백질 샘플에서 일어나는 동역학 관찰이 가능하게 된다. 연구진은 실험실에서 만든 광수용체가 인간 수용체와 비교할 만한 수준의 민감도와 빛 흡수 능력을 갖고 있음을 입증했다. KIST 서민아 박사는 “인체 내 신호전달 체계에 기여하는 자극에 대한 대부분의 세포 반응은 막 단백질의 구조 변화(conformational change)로부터 시작되기 때문에, 본 연구의 내용은 향후 인공 광수용체 뿐 아니라 다양한 인체 내 세포들에서 기능 조절에 관한 연구들에 적용이 가능할 것으로 전망한다”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민)지원으로 중견연구자지원사업, 글로벌프론티어사업(파동에너지극한제어연구단)과 KIST 기관고유사업의 일환으로 수행되었으며, 연구결과는 센서 분야 상위 국제 학술지인 ‘Sensors and Actuators B: Chemical’ (IF: 5.667, JCR 분야 상위 2.459%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Ultrasensitive terahertz molecule sensor for observation of photoinduced conformational change in rhodopsin-nanovesicles - (제1저자) 한국과학기술연구원 이동규 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 서민아 박사 <그림설명> [그림 1] (좌) 빛을 흡수하여 명암을 구분하는 광수용체 (Rhodopsin)을 포함하는 나노 크기 소포체 (vesicle) 가 테라헤르츠 분자 센서의 센싱칩 부분에 도포된 모습 (우 상) 광수용체의 11-cis 분자 구조가 외부의 빛 자극에 의해 all-trans 형태로 분자식이 바뀌는 모식도 (우 하) 광수용체 샘플에서 분자 구조의 변화 (conformational change)가 일어날 때, 테라헤르츠 메타물질 기반 분자 센서를 이용해 측정하는 테라헤르츠 신호의 외부 광자극에 대한 민감도 스펙트럼

- 214

- 작성자센서시스템연구센터 서민아 박사팀

- 작성일2018.09.19

- 조회수20360

-

213

백금 대체할 고성능 탄소튜브 기반 합금 촉매 개발, 알칼리 연료전지 성능 향상시킨다

- 기존의 고가의 백금 촉매 대체가능한 저가형 탄소튜브 기반 합금 촉매 개발 - 성능 및 내구성 향상으로 상용화 기대, 향후 차세대 비백금계 촉매 연구 기여 연료전지는 이용되는 전해질에 따라 다양한 연료전지로 나뉘는데, 그중 알칼리 연료전지는 수소와 산소의 화학적 에너지를 전기적 에너지로 변환하는 에너지 발생 과정에서 물만 배출하는 차세대 친환경 에너지원으로 각광받고 있다. 기존 알칼리 연료전지는 에너지 발생을 위한 촉매로 전기화학적 활성이 우수한 백금 기반의 합금 나노 입자를 사용하는 것이 일반적이었다. 최근 국내 연구진이 고가의 백금 대신 탄소튜브 기반 합금을 적용한 촉매를 개발하여 연료전지 성능 및 내구성을 향상시키는데 성공했다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 연료전지연구센터 유성종 박사팀은 울산과학기술대학교(UNIST) 김광수 교수와의 공동연구를 통해, 최근 전 세계적으로 차세대 연료전지로 각광을 받고 있는 고체 알칼리막 연료전지에 사용 가능한 고성능 탄소튜브 기반 질소-전이금속(철-코발트) 합금 나노 촉매를 개발했다고 밝혔다. 일반적으로 알칼리 연료전지에는 에너지 발생의 핵심 역할을 하게 되는 촉매로 전기화학적 활성이 우수한 백금 기반의 합금 나노 입자를 사용해왔으나, 비싼 가격 문제와 소재 자체의 안정성에 대한 한계점에 대한 문제가 꾸준히 제시되어 왔다. 연료전지용 촉매는 장시간 산화 환경에 노출되면서 백금계 소재의 성능 및 내구성 저하 같은 안정성 문제는 해결해야할 과제로 남아있었다. KIST-UNIST 공동연구진은 알칼리 환경에서 적용 가능한 고활성, 고안정성 소재인 탄소튜브계 질소-전이금속 합금 나노 촉매를 적용해 연료전지용 촉매 연구를 진행한 결과, 합성된 촉매의 탄소튜브 내에 존재하는 질소-코발트, 질소-철 및 철-코발트 합금의 공존에 의해 촉매 표면에서 전자 이동 및 산소 분자의 흡착성을 높여 향상된 산소 환원 반응으로 우수한 활성을 갖는다는 것을 밝혀냈다. 또한, 개발된 촉매는 현재 상용화된 백금 촉매에 비해 30% 향상된 산소 환원 반응 활성 및 내구성을 보이며 성능을 입증했고, 제조 단계에서 드는 합성 비용이 1/12 정도로 감소되어 경제성까지 개선된 신규 비백금계 촉매임을 보였다. 연구진은 실제 연료전지에 적용하여 구동이 가능함을 밝혀, 비백금계 촉매 상용화 시기를 앞당길 수 있음을 입증했다. 특히 개발된 촉매는 기존 합성법이 고온에서 다양한 공정을 거쳐 제조되던 것과 달리, 재료의 교반 후 비활성 기체 조건에서 열처리를 통한 최소화된 공정을 거쳐 합성이 가능하기에 시간당 촉매 제조 생산량을 극대화하고, 실제 연료전지 구동을 통해 상용화에 대한 가능성을 보여주었다. 이에 따라 추후 상업적인 단계에서도 소재의 생산 공정 및 연료 전지 적용에 대한 장벽을 크게 완화시킬 것으로 전망된다. KIST 유성종 박사는 “이번 연구는 차세대 알칼리 연료전지용 촉매 성능 및 내구성 향상 뿐 아니라 기존 촉매의 문제점인 백금에 대한 한정적 선택 환경을 극복하고 저가형 촉매 적용이 가능해졌다는 점이 핵심”이라 말하며, “향후 차세대 알칼리 연료전지용 촉매의 설계, 제조 공정 기술 및 연료전지 적용에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”라고 연구 의의를 밝혔다. 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원을 바탕으로 한 글로벌 프론티어 R&D 연구사업(멀티스케일 에너지 시스템) 및 한국연구재단의 지원으로 수행되었으며, 에너지 재료 분야의 저명한 국제 학술저널인 ‘Advanced Energy Materials’ (IF : 21.875, JCR 상위 1.712%) 최신호에 표지논문(Back Cover)로 게재되었다. * (논문명) Highly Efficient Oxygen Reduction Reaction Activity of Graphitic Tube Encapsulating Nitrided CoxFey Alloy - (제1저자) 울산과학기술대학교 S. Sultan 연구원(Graduate student) - (교신저자) 한국과학기술연구원 유성종 박사, 울산과학기술대학교 김광수 교수 <그림설명> <그림 1> 본 연구에서 개발한 탄소튜브 기반 합금 촉매의 알칼리 연료전지에서의 활성화 모식도 <그림 2> 탄소튜브 기반 질소-전이금속 합금 촉매 합성 과정, 제조된 형상 및 전기화학 반응 결과

- 212

- 작성자연료전지연구센터 유성종 박사팀

- 작성일2018.09.18

- 조회수14745

-

211

스마트 콘택트 렌즈 내에서 작동하는 박막 전지 개발

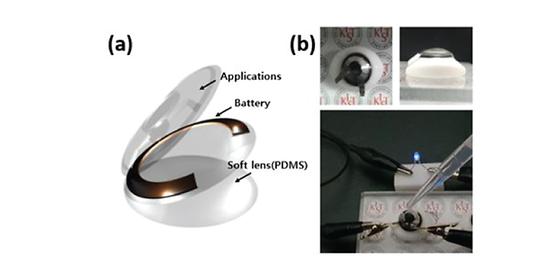

- 콘택트 렌즈 내에서 작동 가능한 유연한 박막 이차전지 최초 구현 - 향후 다양한 형태의 웨어러블 기기 등에 차세대 전력 저장장치로 응용 기대 최근 들어 웨어러블 전자기기는 모자, 안경, 벨트, 시계, 옷 등 다양한 분야에서 적용되어 연구되고 있다. 이러한 웨어러블 전자기기는 착용자의 건강을 지속적으로 모니터링하여 건강관리에 도움을 주는 형태가 가장 큰 특징이다. 간단하게는 심박 수나 걸음 수와 같은 간단한 것부터 인간의 몸에서 나오는 신호를 분석하여 질병을 진단하는 전문적인 부분까지 연구되고 있다. 이 중에서도 스마트 렌즈는 가장 진보된 기술이 적용되는 분야로 국내외 대기업에서 증강현실(AR), 디스플레이, 당뇨수치 모니터링 기기 등을 앞 다투어 개발하고 있다. 최근 국내 연구진이 아주 얇은 형태의 이차전지를 이용하여 콘택트 렌즈 위에서 작동하는 스마트 렌즈용 박막 이차전지를 개발하였다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 전자재료연구단 최지원 박사팀은 인간이 착용할 수 있는 웨어러블 전자기기 중 사람의 가장 밀접한 부위에 착용하는 장비인 콘택트 렌즈 내에서 작동이 가능한 스마트렌즈용 박막전지 개발에 성공했다. 기존의 스마트 렌즈는 렌즈 외부에서 전기를 공급받아 작동을 했으나, KIST 연구진이 개발한 이 박막 이차전지는 스마트렌즈에 장착이 가능하고, 렌즈 자체에 전원을 가지고 있어서 전원공급이 자유로우며, 재충전하여 쓸 수 있는 장점이 있다. KIST 연구진이 개발한 이 전지는 일상생활에서 사용하는 전지의 형태가 아닌 아주 얇은 필름형태의 전지로, 곡면의 콘택트 렌즈 위에 전지를 제작하여 LED를 작동시키는데 성공했다. 이 스마트 렌즈용 박막전지는 유연한 특성을 가지고 있어 휘어진 상태에서도, 수분이 존재하는 환경에서도 작동한다. 우리가 일상생활에서 사용하고 있는 리튬 이차전지는 양극재, 음극재, 분리막, 액체전해질, 전극 등으로 이루어져 있으며, 리튬 이온이 양극에서 음극으로 이동을 반복하면서 발생하는 전자를 이용하여 전자기기를 작동시키게 된다. 또한 현재 우리가 사용하는 리튬 이차전지는 폭발의 위험에서 완전히 안전하다고 할 수 없는데, 리튬 이차전지의 경우 장기간 사용하거나 충격에 의해 양극재의 손상이 생기면 음극재와 합선이 되어 액체전해질이 연료가 되어 폭발을 하게 된다. 사람의 눈에 착용하기 위해서는 높은 안정성이 필수적이다. 하지만 스마트 콘택트 렌즈를 구동시킬 수 있는 전력원이 될 스마트 렌즈용 전지에 대한 연구결과는 전 세계적으로 전무한 상황으로 스마트 렌즈 개발에 어려움이 있었다. KIST 최지원 박사팀은 이번 스마트 렌즈용 박막전지를 개발하기 위해 모든 구성요소를 유연하면서도 고체인 필름형태의 박막 이차전지로 만들었다. 이로 인해 액체전해질을 사용하지 않음으로 폭발의 위험이 없는 아주 안전한 전지를 제작했다. 또한 콘택트 렌즈에 적용이 가능하도록 유연한 재료를 사용해야 하는데, 양극재를 낮은 온도에서 제작하는 어려움이 있었다. KIST 연구진은 일반적으로 고온에서 제작이 필요한 양극재를 저온에서 제작이 가능하도록 개발함으로써, 별도의 고가 장비의 필요가 없이 산업화에 유리한 기술을 개발했다. KIST 최지원 책임연구원은 “이번에 개발한 스마트 렌즈용 박막 이차전지는 콘택트렌즈에 적용된 최초의 전지로 향후 스마트 렌즈의 핵심 부품이며, 유연한 특성으로 다른 웨어러블 전자기기의 전력원으로 활용될 것으로 기대한다.”고 밝혔다. KIST 연구진은 스마트 렌즈 산업의 핵심기술 중 하나인 이번 원천기술에 대한 후속연구를 진행하여 향후 세계시장에 진출을 계획하고 있다. KIST는 현재 과학기술정보통신부(장관 유영민)의 지원으로 한국연구재단의 ‘바이오의료기술개발사업, ‘차세대 의료기기 플랫폼’사업을 수행하고 있으며, 이번 연구는 ‘접안형 당뇨병 진단기기 개발’(연구책임자 : KIST 송용원 박사) 연구의 일환으로 진행되었다. 연구결과는 재료분야 국제 학술지인 ‘Nano Energy’ (IF: 13.120, JCR 분야 상위 4.452%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Scalable Fabrication of Flexible Thin Film Batteries for Smart Lens Applications - (제1저자) 한국과학기술연구원 이현석 연구원(박사과정) - (교신저자) 한국과학기술연구원 최지원 박사 <그림설명> [그림 1] (a) 스마트렌즈의 개략도 (b) 콘택트렌즈에 구현한 박막 이차전지의 사진 및 젖은 상태에서도 구동되는 LED

- 210

- 작성자전자재료연구단 최지원 박사팀

- 작성일2018.09.11

- 조회수15057

-

209

뇌졸중 이후, 초음파 자극을 가했더니 뇌신경 재활 가속화

- 뇌졸중 동물의 소뇌를 초음파로 자극하여 편마비에 의한 운동장애 치료 - 뇌졸중에 따른 대뇌 손상을 보상할 수 있는 고해상도 뇌 자극 기술 개발 미국 신경재활학회 발표에 따르면 매년 전 세계 1500만 명이 뇌졸중을 겪고 있으며, 이로 인해 1/3은 사망에 이르고, 나머지 1/3은 영구적 장애를 가지고 평생을 살아가게 된다. 이처럼 뇌졸중으로 인한 후유증은 지속적으로 영향을 미치기 때문에 발생 후 조기 재활치료가 평생의 삶의 질을 좌우한다고 볼 수 있다. 뇌졸중의 경우 뇌를 지키는 보호막인 혈액-뇌 장벽(BBB, Blood-Brain Barrier)에 의해 약물이 뇌 조직으로 통과하지 못하는 문제점이 있어 이를 해결하기 위해 뇌의 다양한 자극 위치에 따른 재활 효과에 대한 연구가 국내외에서 활발하게 이루어지고 있다. 최근 국내 연구진이 저강도 집속초음파 기반의 고해상도 비침습 뇌자극 방법을 이용하여 뇌졸중 후 편마비에 의한 운동장애 재활치료를 가속시킬 수 있는 새로운 기술을 개발하여 관심을 모으고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 의공학연구소 바이오닉스연구단 김형민 박사팀은 저강도 집속초음파 뇌자극 기술을 이용하여 소뇌의 특정 영역의 신경활성을 조절하고, 이를 통해 뇌졸중에 의한 뇌신경 손상을 보상하고 편마비에 의한 운동장애를 치료할 수 있다는 것을 입증하였다. KIST 김형민 박사팀은 급성 뇌졸중의 경우에 병변 부위와 공간적으로는 떨어져 있으나 기능적으로 연결되어 있는 소뇌에서 이차적인 혈류 저하 및 대사저하가 관찰된다는 이전 연구들을 바탕으로 소뇌를 저강도 집속초음파를 이용해 비침습적으로 자극하여 위축된 기능적 회복을 돕고, 나아가 경색 부위로 연결되는 신경경로를 활성화 시킬 수 있도록 하였다. 또한 연구진은 실제 실험을 통해 뇌졸중 쥐 모델에 저강도 집속초음파로 소뇌를 자극하여 양쪽 앞다리에서 자극에 의한 움직임을 유발시키고, 운동전위를 검출하는 데 성공하였다. 또한 4주 동안 초음파 자극을 받은 실험군이 대조군에 비해 향상된 운동 능력을 유지하는 것을 관찰하였고, 이를 통해 뇌졸중에 의한 대뇌 손상 부위가 아닌 기능적으로 연결된 소뇌를 자극하여 뇌부종이 감소함을 확인하였다. 본 연구는 기존의 침습적인 방법을 통한 심부 자극의 한계를 극복하고, 이를 활용한 편마비에 의한 운동장애 치료 가능성을 열었다는 의의를 지닌다. 또한 기존의 비침습 뇌자극 방법이 자극 범위가 넓고 자극의 깊이가 뇌 피질에 국한되는 것과 달리, 이번 기술은 뇌심부 영역의 수 mm 이내의 국소적인 영역까지 선택적으로 자극할 수 있는 기술로서, 향후 뇌신경 재활에서 효과적인 치료기술 개발을 위한 다양한 응용 연구가 기대된다. KIST 김형민 박사는 “본 연구를 통해서 확인된 뇌신경 재활 효과가 사람에게 적용되기 위해서는 사람의 뇌졸중과 유사한 동물 모델을 통한 추가적인 검증이 필요하며, 초음파 뇌자극 기술의 안전성에 대해서도 장기적인 추적 연구가 이뤄져야한다.”라고 말하며, “환자의 뇌손상 정도와 손상위치 등의 다양성을 고려하여, 최적의 효과를 위한 장애 맞춤형 뇌자극 기술에 대한 추가적인 연구가 필요하다”고 밝혔다. 최근 KIST 바이오닉스연구단은 국가과학기술연구회의 지원을 받아 2018년도 창의형 융합연구사업(총 연구비 93억/5년)을 수주하였으며, 이번 연구결과를 바탕으로 환자맞춤형 뇌졸중 장애극복 기술 연구를 지속적으로 수행해나갈 계획이다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업과 보건복지부(장관 박능후) 연구중심병원 육성 R&D 사업으로 수행되었으며, 연구결과는 재활 분야 최상위 국제학술지 ‘Neurorehabilitation and Neural Repair’ (IF : 4.711, JCR 분야 상위 0.769%) 최신호에 게재되었다. <그림설명> <그림 1> 뇌졸중 재활을 위한 소뇌 저강도 집속 초음파 자극 실험의 파라미터 및 자극 모식도

- 208

- 작성자바이오닉스연구단 김형민 박사팀

- 작성일2018.09.10

- 조회수13472

-

207

압전효과 장착된 태양전지, 밤에도 전기 생산한다

- 저차원 나노구조 물질 개발로 태양전지 기능과 압전효과 기능 동시 수행 - 차세대 스마트 센서의 전력 공급원 및 신개념 입력 소자로 활용 가능 우리를 둘러싼 여러 사물과 기기들이 언제 어디서나 연결될 수 있도록 하는 유비쿼터스(Ubiquitous) 환경에 대한 관심이 증가하면서 스마트 센서와 그에 대한 전력 공급원에 대한 관심도 커지고 있다. 특히 스마트 센서의 전력 공급원으로는 태양광이나 인공광선의 광전압 효과를 활용하거나 바람, 심장 박동, 인간의 움직임과 같은 물리적 진동의 압전 효과를 활용하여 재사용 에너지를 얻는 방식에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 최근 국내 연구진이 차세대 반도체 물질(InGaAs)를 이용한 저차원 나노구조를 개발하여 압전 효과와 광전압 효과를 동시에 거둘 수 있는 에너지 수확(Energy Harvesting) 장치의 가능성을 입증해 주목받고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전소재연구단 송진동 박사(단장)팀은 연세대학교 물리학과 조만호 교수팀과의 공동연구를 통해 태양전지용으로 사용되는 나노선 구조 반도체의 원자 구조 배열을 압전 현상이 발생하는 구조 배열로 조절하는 것에 성공, 기존의 빛에 의한 전기 생산 기능에 물리적 진동에 의한 전기 생산 기능을 함께 수행할 수 있는 물질을 개발했다. 이를 통해 하나의 물질에서 태양전지의 태양광 에너지 확보 효과와 물리적 압력 혹은 진동을 통한 압전 특성을 활용한 에너지 수확 효과를 동시에 거둘 수 있는 가능성을 입증했다. 기존의 에너지 수확 기술은 압전 특성과 광전자효율 특성이 분리되어 각각의 특성을 향상시키는 방향으로 진행되어 왔다. 예를 들어, 기존의 태양전지용 물질인 실리콘(Si)기반 반도체 물질이나 삼오(III-V)족 화합물 반도체 물질(InP, GsAs, InGaAs)은 태양광의 흡수에 적절한 원자구조를 가지고 있는 반면, 물리적 진동에 의한 전기생산은 불가능한 것으로 알려져 있었고, 티탄산 지르콘산 연(PZT, Lead zirconate titanate)등의 기존의 압전체는 바람, 인간의 움직임, 심장박동 등 주변의 물리적 진동을 전기로 바꾸는 기능을 향상시키는 방향으로 각기 다른 분야처럼 연구가 진행되어왔다. KIST 송진동 박사팀은 나노선 기반 고효율 태양전지 연구과정에서 화합물 반도체(InGaAs) 일부분의 원자 구조 배열이 압전 효과를 발생시킬 수 있는 구조임을 발견, 나노선 내 원자 격자 구조를 모두 압전 효과 구조로 변경하는 연구를 수행하였다. 연구진은 InGaAs의 나노선 형성 중 성장과정의 매개 변수를 재설계하여 3차원에서 구현하기 어려운 결정구조(Wurtzite)를 만들고, 이렇게 만들어진 새로운 구조의 나노선(Wurtzite-InGaAs)이 외부 압력에 의해 기울어졌을 때 압전 전류가 흐르는 것을 확인하여, 기존의 광흡수는 물론, 인간의 움직임이나 바람에 의한 물리적 진동을 동시에 흡수할 수 있는 첨단재료 개발에 성공하였다. 이를 통해 하나의 물질에서 압전과 광전압 효과를 모두 거둘 수 있는 가능성이 입증되어, 낮에는 주로 태양전지로 사용하고 빛이없는 밤에는 압전으로 에너지를 흡수하는 방식으로 빛이 없는 환경에서 에너지를 만들 수 있다는 측면에서 응용 및 활용 범위가 넓을 것으로 전망하고 있다. 이 기술은 향후 우리 주변 스마트 센서의 전력공급에 활용 가능한 동시에 빛과 소리를 동시에 기록하는 새로운 입력 소자로도 활용 가능할 전망이다. KIST 송진동 박사는 “이번 연구결과를 바탕으로 차세대 스마트 센서의 전력공급원으로의 활용을 기대한다.”고 말하며, “향후, 외투 같은 웨어러블 장비에 응용된다면, 사람 주변에 장착된 센서를 작동시키는 전원 역할을 할 것으로 기대한다.”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민)지원으로 KIST 기관고유사업의 일환으로 수행되었으며, 연구결과는 ‘Nano Energy’ (IF : 13.12, JCR 분야 상위 4.4%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) Growth of Pure Wurtzite InGaAs Nanowires for Photovoltaic and Energy Harvesting Applications - (제1저자) 한국과학기술연구원 강항규 학생연구원(박사과정) - (교신저자) 한국과학기술연구원 송진동 책임연구원 - (교신저자) 연세대학교 조만호 교수 <그림설명> <그림 1> InGaAs 나노선을 이용하여 빛에 의한 광전자 에너지 생산과 바람에 의한 압전 특성을 동시에 수확할 수 있는 모식도

- 206

- 작성자광전소재연구단 송진동 박사팀

- 작성일2018.09.03

- 조회수15499

-

205

스스로 조립된 유전자 가위, 생체 내 전달되어 암 치료한다

- 외부 전달체 필요없이 자가조립이 가능한 유전자 가위 시스템 기술 개발 - 생체 내(in-vivo) 전달가능 기술로 유전체 교정, 향후 암 표적 유전자 치료 기대 유전자 가위 기술은 특정 유전자를 제거하거나 정상적인 기능을 하도록 유전자를 편집함으로써, 질병의 근본적인 원인을 제거하여 치료할 수 있는 기술이다. 특히 유전자 가위 기술 중 3세대 크리스퍼 유전자 가위 기술*은 MIT Technology Review가 발표한 2014년 10대 혁신 기술, 2015년 세계경제포럼(WEF)에서 가장 주목 받는 10대 미래 기술로 선정되어 많은 주목을 받고 있다. 최근 국내 연구진이 유전자 절단 효소인 ‘Cas9’ 단백질을 개량하여 유전체 서열 선택성을 부여하는 ‘sgRNA’와 자가 조립이 가능하고, 외부의 전달체 없이 안전하게 암 생체 조직으로 전달 가능한 자가조립형 유전자 가위 시스템을 개발했다고 밝혔다. *크리스퍼 유전자가위(CRISPR-Cas9) 기술 : 세균의 면역반응에 관여하는 단백질에서 유래한 것으로, 유전자의 절단 기능을 가지는 Cas9 단백질과 유전체 서열 선택성을 부여하는 single guide RNA (sgRNA)가 동시에 작용하여 유전자를 선택적으로 교정하는 기술임. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 의공학연구소 생체재료연구단 오승자 박사팀과 테라그노시스연구단 장미희 박사팀은 공동연구를 통해 유전자 가위를 체내에 직접 넣는 `인비보(In-vivo)` 방식을 활용해 외부의 전달체 없이 자가조립이 가능하도록 유전자 교정 핵심 단백질(Cas9)을 개량, 안전성이 높고, 생체 조직 내의 표적이 용이하여 암을 치료할 수 있는 크리스퍼 유전자 가위 기술을 개발하였다. 기존의 유전자 가위를 생체 조직으로 전달하는 기술은 인지질로 구성된 양이온 리포좀(Cationic liposome)을 통한 전하 복합체의 형성에 의해 전달이 가능했기 때문에, 의도치 않은 면역원성을 유발하고 세포 독성이 높아, 임상 연구로 진행되기엔 한계가 있었다. 뿐만 아니라 양이온 리포좀내 유전자 가위를 캡슐화할 때 포착 효율이 좋지 않다는 단점을 가지고 있다. 그래서 이러한 유전자 가위를 통한 질병의 원인이 되는 DNA를 교정하는 기술이 유전자 치료제로 개발되기 위해서는, 유전자 가위가 생체 조직 안으로 면역 부작용이 없이 정확하고, 안전하게 표적하는 기술이 매우 중요하다고 여겨져왔다. KIST 오승자, 장미희 박사팀이 개발한 자가조립형 유전자 가위 기술은 외부의 전달체 없이 유전자 가위를 암 세포막 안으로 스스로 전달 가능하도록 하는 기술로, 핵까지 스스로 이동한 유전자 가위가 유전체를 교정하는 메커니즘을 가진다. KIST 연구진은 ‘Cas9’ 단백질의 서열 ‘C’ 말단 부위(c-terminus)를 음전하를 띄고 있는 sgRNA와 자가조립이 가능하도록 양전하로 구성된 자연 유래의 펩타이드 서열(LMWP, Low molecular weight protamine)과 핵으로 이동이 가능한 서열(NLS, Nuclear localization signal)을 가지도록 설계하였다. 특히, 양이온으로 구성된 자연 유래의 펩타이드 서열을 통해 음전하로 구성된 sgRNA와 자가 조립이 가능함과 동시에, 암 세포막을 통과 가능하게 설계하였다. 그 결과, 외부의 전달체 없이 손쉽게 자가조립이 가능한 유전자 전달 기술을 개발, 폐암치료에 적용하여 항암 효능 효과를 검증하였다. KIST 오승자 박사는 “이번 기술은 암을 포함한 난치성 유전 질환에 적용 가능한 플랫폼 기술로, 질병을 유발하는 유전자를 편집하여 교정하는 기술에 활용이 가능하다.”고 말했으며, KIST 장미희 박사는 “본 기술의 개발 이후에 지속적인 지원과 연구가 이어진다면, 동, 식물 개량 등 향후 유전자 조작이 필요한 전 분야에 응용 확장 가능한 기술로 발전 될 수 있다.” 고 밝혔다. 연구진은 향후 자가조립형 유전자 가위 기술을 치료제로 개발하기 위해 개발된 플랫폼의 안전성, 안정성, 재현성 등에 대한 데이터를 축적할 것을 우선과제로 꼽고 있다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업으로 수행되었으며, 연구결과는 ‘ACS Nano’ (IF : 13.709, JCR 분야 상위 4.23%)에 최신호에 게재되었다. * (논문명) Simple in Vivo Gene Editing via Direct Self-Assembly of Cas9 Ribonucleoprotein Complexes For Cancer Treatment - (제1저자) 한국과학기술연구원 김승민 박사(박사후 연구원) - (교신저자) 한국과학기술연구원 오승자 선임연구원, 장미희 선임연구원 <그림설명> <그림 1> 자가조립형 유전자 가위 시스템 개발 및 이의 작동 원리

- 204

- 작성자생체재료연구단 오승자 박사팀, 테라그노시스연구단 장미희 박사팀

- 작성일2018.08.08

- 조회수16419

-

203

차세대 웨어러블 기기에 결합 섬유실 형상의 태양전지 기술 나온다

- 섬유실(Yarn type) 모양의 새로운 형태의 우수한 성능 지닌 태양전지 개발 - 휴대 간편, 신축성·유연성 뛰어나 차세대 웨어러블 기기 전원기술 활용 기대 4차 산업혁명 시대 진입과 맞물려 웨어러블 전자기기 시장이 빠르게 성장하고 있다. 그에 따라 차세대 웨어러블 전자기기와 결합되어 전원을 공급해줄 수 있는 전력 공급 기기들에 대한 관심도 증가하고 있는데, 그중에서도 특히 휴대가 가능하고, 평상의복처럼 입을 수 있는 섬유 형상의 태양전지나 배터리, 마이크로 케이블 구조의 전력섬유 형태의 전력장치에 대한 수요가 증가하고 있다. 최근 국내 연구진이 양극산화와 표면개질기술을 통해 섬유실 모양(Yarn type)의 전극형태를 지닌 신개념 염료감응형 태양전지 개발에 성공하여 주목 받고 있다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 에너지저장연구단 이중기, 리우구쳉 박사 연구팀은 티타늄와이어의 양극산화 및 표면개질을 이용해 줄 모양의 태양전지기술을 개발하였다. 연구진은 여러 개의 섬유실로 이루어진 줄모양의 우수한 태양전지기술을 개발함으로서 기존 태양전지와 차별되는 용량, 수명, 전극형상을 지니고 디바이스 공간설계의 한계를 극복할 수 있는 형상 변형이 자유로운 고신축성을 지닌 염료감응형 웨어러블 태양전지를 개발했다. 일반적으로 염료감응형 태양전지는 창호형태로 제작하여 건물이나 유리창에 부착시켜 전기를 생산하여 제로에너지하우스나 에너지절약형 빌딩에 응용되어 에너지효율을 향상시키는데 사용되고 있다. 기존의 창호형 태양전지는 친환경적으로 웨어러블 전자기기에 전원을 공급할 수 있다는 장점은 있으나. 신축성 및 유연성을 지니고 세탁까지 가능한 특성을 지녀야하는 웨어러블 태양전지로 활용되기에는 한계가 있었다. KIST 연구진은 태양전지전극의 표면을 개질시켜 티타늄 산화층 간의 광전자이동거리를 최소화화고, 접촉면적을 증가시켜 전하 수집을 향상시키는 동시에 티타늄 산화층으로부터 입사된 빛을 수집·산란시켜 입사된 빛의 활용도를 끌어올렸다. 연구진이 개발한 ‘계층 구조의 티타늄금속 기반 광음극(photoanode)’를 이용한 섬유 형상 염료감응형 태양전지(Fiber-shaped dye-sensitized solar cells)는 8.128%의 우수한 광전 변환효율과 93.1%의 광전자집전효율을 보이면서 현재 나노구조체 기반 염료감응형 태양전지 연구 결과 중에서도 매우 우수한 성능을 보여주었다. 또한, 기존의 티타늄금속 와이어와 이번 연구를 통해 개질된 티타늄금속 와이어를 곡률반경에 따른 출력 변환 및 개회로전압을 비교한 결과, 연구진이 개발한 줄형상의 염료감응형 태양전지는 지름 1cm로 말아도 태양전지성능이 95% 이상 유지되는 것으로 확인하여 나노구조가 기계적으로도 안정한 유연특성을 지니고 있는 것을 증명하였다. KIST 이중기 박사는 “최근 4차 산업혁명시대가 본격화되면서 사람, 사물, 공간이 네트워크로 연결된 몸에 부착시켜 입는 형태의 전자제품이 등장하고 있다.”고 말하며, “이번 연구성과로 몸에 부착 가능한 섬유제품만큼의 유연성과 신축성을 확보했으며, 향후 차세대 웨어러블 기기와 결합된 전력공급의 형태로 활용되길 기대한다.”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민)지원으로 KIST 기관고유사업, 한국연구재단 중견연구사업 및 한-중(NRF-NSFC) 협력연구사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 물리, 응용 분야 국제 학술지인 ‘Nano Energy’(IF: 13.120, JCR 분야 상위 4.452%) 최신호에 온라인 게재되었다. * (논문명) Hierarchically structured photoanode with enhanced charge collection and light harvesting abilities for fiber-shaped dye-sensitized solar cells - (제 1저자) 한국과학기술연구원 Guicheng Liu 박사 - (교신저자) 한국과학기술연구원 이중기 박사 <그림설명> <그림 1> 전하 수집 및 수확 능력이 향상된 계층 적 구조의 광양자를 이용하여 제작한 섬유 모양의 염료 감응형 태양전지 제작 모식도 <그림 2> Ti microridge/nanorod 로 표면 개질된 티타늄와이어를 포함한 계층구조 photoanode 로부터 전하수집, 집광성, 구조적 안정성이 향상된 FDSSCs의 성능 모식도. <그림 3> (a, a′) 기존의 티타늄 와이어 (T-1), (b, b’, b′’) Ti microridge로 표면 개질된 티타늄 와이어 (T-2), (c, c’, c′’) Ti microridge/nanorod로 표면 개질된 티타늄 와이어 (T-3), (d, d’, d′’) Ti nanorod로 표면 개질된 티타늄 와이어 (T-4) 의 SEM image.

- 202

- 작성자에너지저장연구단 이중기, 리우구쳉 박사팀

- 작성일2018.08.06

- 조회수13836

-

201

목재 폐기물이 석유화학원료로 변신, 생물연료 경제성 향상시킨 지구 온난화 대응기술개발

- KIST-UBC 바이오리파이너리 현지랩 연구성과로 국제협력연구의 모델 제시 - 바이오에탄올 및 바이오디젤 부산물의 고부가가치화 기대 최근 전 세계적으로 지구온난화에 대응하며 동시에 석유자원을 대체할 수 있는 유일한 대안인 목재 폐기물 같은 비식용 생물연료(바이오매스, biomass)를 활용하는 분야에서 다양한 연구들이 이뤄졌으나, 비식용 생물연료에서 유래한 바이오에탄올과 바이오디젤은 경제성이 낮아 한계를 보이며 보조금 및 사회적 인식에 의존하고 있는 상황이었다. 최근 국내 연구진이 목재 폐기물을 활용해 석유화학산업의 원료 물질을 생산해 낼 수 있는 새로운 기술을 개발했다고 밝혔다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 청정에너지연구센터 김창수 박사는 캐나다 벤쿠버에 소재하는 KIST-UBC(University of British Columbia) 바이오 리파이너리*(Bio-refinery) 현지랩 프로그램을 통하여 UBC 교수진들과 공동연구를 통해 귀금속이 아닌 니켈 촉매를 사용하여 외부 수소의 공급 없이 두 개의 서로 다른 공정의 부산물인 리그닌**과 폐글리세롤 용액으로부터 석유화학산업의 원료물질을 생산해 낼 수 있는 새로운 기술의 개념을 제시했다고 밝혔다. *바이오 리파이너리(Bio-refinery) : 식물자원인 바이오매스를 원료로 화학제품과 바이오연료 등을 생산하는 기술 **리그닌 : 목재의 30~40%를 차지하는 고분자물질로 대부분 분해되어 폐기되거나 연료로 사용된다. 이번에 개발한 기술은 니켈 촉매 상에서 동시반응을 통하여 항공유(Aviation Fuel) 및 나일론 생산원료 화학물질을 생산할 수 있다. 연구진은 고가의 귀금속 촉매 대신에 니켈 촉매를 사용하여 높은 경제성을 확보했다. 또한 이 기술은 고도화 과정에서 필수적으로 소요되는 외부 수소의 공급이 필요하지 않은데, 고도화 공정 중에 발생하는 높은 반응열을 글리세롤의 액상개질(수소생산) 반응에 이용하여 문제를 해결했다. 이번 연구는 KIST 청정에너지연구센터의 바이오에탄올, 바이오디젤 연구경험을 기반으로 KIST-UBC 바이오리파이너리 현지랩에서 두 공정 부산물을 결합하여 항공유 및 석유화학물질을 생산하는 기술의 개념을 제시하고 증명한 결과이다. 이번 연구는 서로 다른 두 개체의 조합을 통한 새로운 대안의 방향제시라는 측면에서 더 큰 의미를 갖는다. 기술적으로는 촉매 상에서 두 개의 서로 다른 부산물을 활용한 고부가가치 산물 생산이 가능해졌으며, 협력연구의 측면에서는 바이오리파이너리 현지랩을 통한 KIST와 UBC의 공동 노력의 결과물로 국제협력의 새로운 모델을 제시했다. 연구진은 이 기술의 개발을 통해 기존의 비식용 생물연료(biomass) 유래 바이오에탄올 산업과 바이오 디젤 산업의 경제성 향상에 도움이 될 것으로 전망하고 있다. KIST는 2013년부터 캐나다 벤쿠버 현지에 KIST-UBC 바이오리파이너리 현지랩을 설치하여 석유 대체 기술개발을 통한 기후변화 대응 및 지속가능한 성장 가능성을 제시하는 기술들을 연구해오고 있다. KIST-UBC 바이오리파이너리 현지랩의 김창수 박사는 “이번 연구성과를 계기로 UBC 현지랩의 연구 능력 향상과 KIST 본원에서 현재 활발히 연구 중인 리그닌 중심 바이오리파이너리 연구와도 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 기대한다.”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업으로 수행되었으며, 연구결과는 ‘Chemical Engineering Journal’(IF : 6.735, JCR 분야 상위 4.745%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) In-situ glycerol aqueous phase reforming and phenol hydrogenation over Raney Ni® - (제1저자) UBC(University of British Columbia) Robertus Dhimas Dhewangga Putra 연구원(박사과정) - (교신저자) 한국과학기술연구원 김창수 책임연구원 <그림설명> (그림) 비식용 바이오매스(목질, 초본) 활용 에탄올 생산 부산물인 리그닌 유래 방향족 화합물 (페놀)과 바이오 디젤 생산 부산물인 폐글리세롤 용액의 Raney Ni® 촉매 상의 동시반응을 통해 항공유 및 나일론 원료물질 생산

- 200

- 작성자청정에너지연구센터 김창수 박사팀

- 작성일2018.08.02

- 조회수11026

-

199

강한 전기장에 노출된 이차원 반도체, 전류의 갑작스런 증폭 원인 찾았다

- 고전계하((高電界)에서 전류 증폭하는 ‘애벌런시’ 현상 최초로 규명 - 이차원 초박막 반도체소자의 안정적 구동에 핵심정보를 제공할 것으로 기대 ‘꿈의 소재’로 주목받고 있는 그래핀(Graphene)과 같은 이차원 물질은 뛰어난 물리?화학적 특성을 가지고 있어 이를 활용한 웨어러블 전자기기 구현에 대한 연구가 활발하다. 그러나 그래핀은 전계효과트랜지스터*와 같은 반도체 소자에 응용되기 어려운 점이 한계점이 있었다. 이차원 신소재 중 이황화 몰리브덴(molybdenum disulfide, MoS2)은 박막화가 용이하여 초박막 웨어러블 전자소자에 응용할 수 있다는 장점과 본연의 밴드갭**으로 인해 반도체 채널 층으로 활용될 수 있어 잘 휘어지고, 투명한 속성, 높은 전하 이동속도를 가지는 차세대 웨어러블 반도체 소재로 큰 주목을 받고 있다. *전계효과트랜지스터(field-effect transistor, FET) : 박막상(薄膜狀)의 반도체에 흐르는 전류를 그것과 수직인 전계를 가해서 전자 흐름을 다른 전극으로 제어하는 전압 제어 형 반도체 **밴드갭(band gap) : 반도체, 절연체의 띠구조에서 가장 높은 곳과 가장 낮은 바닥까지 사이의 에너지 준위나 그 에너지 차이 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 광전하이브리드연구센터 정승준 박사팀은 서울대학교 물리천문학부 이탁희 교수팀과의 공동연구를 통해 강한 전기장 하에서 이황화 몰리브덴(MoS2) 전계효과트랜지스터(field-effect transistor, FET)의 임계전압 후의 전류 증폭이라는 독특한 물리적 현상의 원인이 ‘전자사태 항복’(애벌런시, avalanche breakdown) 현상***임을 밝혔다. 또한 연구진은 이차원 반도체의 두께에 따라 임계전압이 조절 가능하다는 것을 밝혀 다양한 응용 연구에의 기반을 마련했다. *전자사태 항복(avalanche breakdown) : 반도체 속의 강한 전계에 의해 새로운 캐리어를 발생하는 과정이 반복, 이때 생기는 전류의 증폭에 의해 현저하게 전기저항이 작아지는 상태. 최근 전자 소자의 크기가 수 마이크로미터(㎛) 이하로 작아짐에 따라 반도체 층이 강한 전기장 환경에 노출되었을 때, 반도체 내부의 높은 전류에 의한 열로 인해 소자 동작 실패에 대한 많은 보고가 있었다. 하지만 특정 임계전압 이후 전류가 ‘증폭’하는 물리적 현상에 대한 명확한 원인 규명은 보고된 바가 없었다. KIST-서울대 공동연구팀은 이러한 임계전압 이후 급작스런 전류의 증폭에 대한 물리적 현상에 대해 주목했다. 연구진은 실험을 통해, 이 현상이 기존에 보고되었던 이차원 반도체의 접촉 영역에서 발생하는 열 문제보다는 ‘전자사태 항복’(애벌런시, avalanche breakdown) 현상이 가장 큰 원인임을 관측하는데 성공했다. 특히 연구진은 전류 증폭의 임계전압은 이차원 반도체의 두께에 따라 변화한다는 것을 규명하여, 두께가 두꺼울 때, 임계전압이 낮아지고, 두께가 얇을 때, 임계전압이 높아지는 것을 밝혔다. 공동연구진은 이번 결과로 이차원 반도체 분야에 다양한 응용 연구의 가능성에 대한 기반을 마련했다는 평가를 받고 있다. KIST 정승준 박사는 “이번 연구가 점점 작아지는 이차원 반도체의 소자 크기로 인해 발생할 수 있는 물리적 현상과 전기적 특성 변화에 대한 이해도를 높이고, 향후 초박막 이차원 반도체 및 전자재료 기반 차세대 웨어러블 응용소자 구현에 핵심기반이 될 것으로 기대한다.”고 밝혔다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민) 지원으로 KIST 기관고유사업과 한국연구재단 창의연구단 과제로 수행되었으며, 연구결과는 ‘ACS Nano’ (IF : 13.709, JCR 분야 상위 4.23%)에 최신호에 게재되었다. * (논문명) Two-Dimensional Thickness-Dependent Avalanche Breakdown Phenomena in MoS2 Field-Effect Transistors under High Electric Fields - (제1저자) 서울대학교 물리천문학부 박진수 박사과정 - (교신저자) 한국과학기술연구원 정승준 선임연구원 - (교신저자) 서울대학교 물리천문학부 이탁희 교수 <그림설명> MoS2 전개효과트랜지스터에서의 애벌런시(아발란체) 현상 연구. (a) 채널 길이에 따른 아발란체 현상. (b) 아발란채 현상 설명을 위한 밴드다이어그램. (c) MoS2 두께에 따른 임계전기장(ECR). (d) 충격이온화율 (Impact Ionization Rate).

- 198

- 작성자광전하이브리드연구센터 정승준 박사팀

- 작성일2018.08.01

- 조회수15174

-

197

지구온난화, 온실가스의 주범인 이산화탄소 플라스틱 원료로 바꾸는 고효율 전환촉매 개발

- 이산화탄소로부터 플라스틱의 원료(에틸렌) 생성하는 저가의 고내구성 촉매 개발 - 고부가가치 화학원료 생산 및 온실가스 자원화 기술로 각광, 기후변화 대응 기대 화석 연료 기반의 에너지 소비는 대기 중의 이산화탄소 농도를 지속적으로 증가시키고, 지구 온난화를 야기하고 있다. 2015년 UN의 新기후변화협약에 따라 세계 각국은 온실가스 배출량을 감축하기 위해서, 이산화탄소를 사용하는 기술 개발에 많은 노력을 기울이고 있다. 이중에서 전기화학적 이산화탄소 전환은 태양광과 같은 신재생에너지기술과 융합할 수 있어 주목받고 있다. 특히, 이산화탄소와 물과 같은 풍부한 자연 원료로부터 고부가가치의 화학원료를 직접 생산하게 된다면 경제적 가치 창출뿐 아니라, 이산화탄소 저감에도 기여할 수 있어 기후 변화 대응의 핵심기술이 될 것으로 기대된다. 한국과학기술연구원(KIST, 원장 이병권) 청정에너지연구센터 민병권, 황윤정 박사 연구팀은 구리 금속 호일 위에 간단한 양극산화 방식을 적용하여 이산화탄소를 에틸렌으로 선택적으로 전환하는 고 내구성 촉매를 개발했다. KIST 연구진은 구리 기반의 나노 구조 촉매를 개발하여 에틸렌 생성의 선택성과 안정성을 동시에 향상 시킬 수 있는 방안을 제시하여 온실가스 자원화의 새로운 가능성을 선보이고 있다. 에틸렌은 대표적인 플라스틱 소재인 폴리에틸렌 제조에 쓰이며, 이외에도 다양한 화학제품 생산에 필요한 중요한 화학원료 물질이다. 에틸렌은 폭넓은 활용성으로 인해, 전 세계적으로 연간 147백만 톤(약 1,217억 달러, 2016년 기준)에 달하는 거대 시장 규모를 가지고 있는 고부가가치 화합물이다. 전기화학적으로 이산화탄소를 직접 전환하여 에틸렌을 생산하는 기술은 아직 전 세계적으로 초기 단계에 있으며, 고성능 촉매 소재의 부재로 인해 원천 소재 기술 확보를 위한 연구개발이 매우 활발히 일어나고 있다. 전기화학적으로 이산화탄소를 전환하여 에틸렌을 생성하는 반응은 일반적으로 구리 촉매를 이용하는데, 지금까지 에틸렌 생성물의 선택도와 그 선택도를 유지하는 안정성 면에서 큰 한계점이 있었다. 부반응물인 수소나 메탄 기체가 경쟁적으로 생성되어 이를 억제하여 에틸렌을 선택적으로 생성할 수 있는 고효율 촉매 기술 개발이 절실한 상황이었다. KIST 연구진은 구리 호일을 간단한 전기화학적 방법으로 산화시킴으로써 나노와이어 구조의 구리 수산화물을 합성하였고, 이를 이산화탄소 환원 촉매 전극으로 사용하였다. 개발된 촉매 전극은 기존 구리 금속 호일에 비해 에틸렌 생성 선택도는 2배 이상 증가 시켰고, 부반응 물질로 나오는 메탄의 생성 선택도는 기존 대비 30분의 1 수준으로 억제하는 성능을 보여주었다. 또한 기존에 보고된 구리기반 촉매가 1~2 시간 수준의 촉매 안정성을 보여주는 것에 비해, 본 연구진이 개발한 촉매는 20배 이상 증가된 안정성을 확보하고 있다. 이번 기술개발로 인해 향후 고성능, 고안정성 촉매의 설계에 큰 파급효과를 줄 것으로 기대하고 있다. KIST 황윤정 박사는 “이 기술의 가장 큰 장점은 저가의 구리 촉매를 이용하여 매우 간단하고 짧은 시간의 전기화학적 처리만으로도 월등히 향상된 촉매 전극을 제조할 수 있다는 점”이라고 말하면서 “향후 이산화탄소 전환 고부가가치 에틸렌 생산 기술의 상용화에 기여를 할 수 있을 것으로 기대한다.”고 밝혔다. KIST 연구진이 개발한 이번 기술은 이산화탄소 환원 촉매의 수명 증대에 큰 기여를 하여 온실가스의 자원화기술의 실용화 가능성을 높일 것으로 기대되고 있다. 본 연구는 과학기술정보통신부(장관 유영민)의 기후변화대응기술개발사업(차세대탄소자원화 사업단, 단장 전기원) 및 KIST 기관고유 사업으로 수행되었으며, 연구 결과는 화학 분야 국제 학술지인 미국화학학회지(Journal of the American Chemical Society: JACS)(IF : 13.038, JCR 상위분야 6.13%) 최신호에 게재되었다. * (논문명) ‘Mixed Copper States in Anodized Cu Electrocatalyst for Stable and Selective Ethylene Production from CO2 Reduction’ - (제1저자) UST 과학기술연합대학원대학교 이시영 학생연구원 - (교신저자) 한국과학기술연구원 황윤정 책임연구원 <그림설명> <그림 1> 개발된 촉매는 40시간 이상 안정하게 효과적으로 에틸렌을 생성함을 확인하였고, 구리 촉매의 화학적 상태의 변화에 따라 에틸렌 생성의 선택도가 영향을 받는 것을 규명하였다.

- 196

- 작성자청정에너지연구센터 민병권, 황윤정 박사팀

- 작성일2018.07.25

- 조회수17117